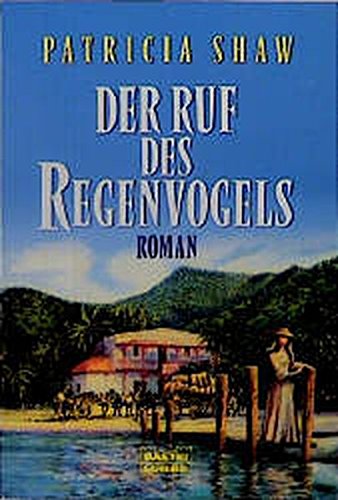

Der Ruf des Regenvogels

Patricia Shaw

1994

1

Inhaltsverzeichnis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nachwort

So viele Götter, so viele Glauben,

So viele Pfade, die verschlungen.

Nur die Kunst der Freundlichkeit sei ausbedungen,

zur Rettung dieser traur’gen Welt.

»The World’s Need«, E. W. Wilcox (1850-1919)

1

Über den grauen Straßen hing ein dunkler, finsterer Himmel, rußiger Schneeregen fegte über die eilende Menschenmenge hinweg und ließ die Londoner, die ihre Ohren gegen die beißende Kälte verpackt hatten, eiligst schützende Unterstände aufsuchen.

Corby Morgan schlitterte über das schmierige Pflaster und kämpfte mit seinem Regenschirm. Er war verärgert, daß er keine Pferdedroschke gefunden hatte, fürchtete zu spät zu kommen und wußte, daß sein Vater die Tür öffnen und sagen würde: »Wie immer zu spät, Corby!«

Als er um eine Ecke bog, hinein in eine heftige Windböe, blähte sich sein Schirm nach außen, zersprungene Stangen und schwarzes Tuch flatterten und schlugen wie eine übel zugerichtete Krähe. Während er versuchte, den Schirm wieder zusammenzulegen, grinsten abgehärmte Gesichter und freuten sich an seiner mißlichen Lage, als sei er ein zu ihrem Vergnügen bestellter Spaßmacher. Corby errötete vor Verlegenheit. Er warf das nutzlose Gerät weg, mit grimmiger Befriedigung nahm er wahr, daß es zur Strafe unter den Rädern einer Kutsche zermalmt wurde. Ihm war kalt, er fühlte sich schlecht, und durchnäßt überquerte er die Straße zur Luton Street, auf dem Weg zum wichtigsten Treffen seines Lebens.

Corby Morgan, so sagte man, war nichts weiter als ein Träumer, einer jener desillusionierten jungen Engländer, die sich nach der sonnenüberfluteten, romantischen Lieblichkeit der Südsee sehnten, nach Utopia — ein Wahn, der offenbar viele von diesen verdorbenen Cambridge-Absolventen ergriff, für die das Gras immer irgendwo anders grüner war, sei es nun in Italien, Spanien oder, wie in seinem Fall, im Südpazifik. Genauer: in einer tropischen Idylle namens Trinity Bay.

Aber das stimmte nicht. Er biß die Zähne zusammen und bahnte sich seinen Weg. Er und Roger McLiver hatten diesen Schritt mit größter Sorgfalt vorbereitet und geplant. Sie hatten nicht die Absicht, ihr Leben und ihre Investitionen an einem öden Strand zu vergeuden. Sie hatten einen Ort gesucht, wo sie Geld verdienen und das gefällige Leben eines Gentlemans genießen konnten. Und, bei Gott, sie hatten ihn gefunden! Corby erinnerte sich noch gut an ihren Jubel, als Roger mit dem Zeitungsausschnitt der Times zu ihm kam. Genau das war es, wonach sie gesucht hatten! Sie waren so aufgeregt, daß sie zwei Flaschen Champagner tranken, bevor sie eine Antwort verfaßten. Und selbst dann waren sie vorsichtig, vernichteten den ersten Brief und bekundeten in einem zweiten lediglich ihr Interesse, statt sich von ihrem Enthusiasmus mitreißen zu lassen, was den Besitzer nur zu einem höheren Preis und Betrügereien veranlassen konnte.

Mit derselben Vorsicht hatten sie dann die angebotene Zuckerplantage in der Trinity Bay im Norden von Queensland, im fernen Australien, gekauft. Obwohl keiner von ihnen die Antipoden jemals gesehen hatte, konnten sie durch informierte Bankleute telegraphisch Näheres in Erfahrung bringen.

Man antwortete ihnen, daß Providence in der Tat eine etablierte Plantage unter renommierter Leitung und mit stabilen Exportzahlen war, nicht eine dieser Gelegenheiten, die von allen möglichen Gaunern angeboten wurden und schnelles Geld versprachen.

Bis gestern war alles unter Kontrolle gewesen. Allmächtiger Gott, er und Jessie hatten bereits gepackt, waren reisefertig, und dann das! Roger, sein Freund, sein Partner, hatte sein Wort gebrochen! Hatte ihn fallengelassen.

»Zum Teufel mit seinen Gründen!« murmelte Corby, während er seine behandschuhten Hände zusammenschlug. »Seine Frau und ihre Familie! Zur Hölle mit ihnen allen! Es wird ihm noch leid tun. Zuckerplantagen in dieser Gegend werfen eine Menge Geld ab. Ich werde ein reicher Mann sein, während er noch immer in London am Rockzipfel seiner Frau hängen wird.

Wenigstens unterstützt mich Jessie«, seufzte er. »Meine Frau hat genügend Verstand, um sich diese goldene Gelegenheit nicht entgehen zu lassen. Ich werde nicht aufgeben.«

Das war ein beunruhigender Gedanke. Er hatte keine andere Möglichkeit. Er hatte Abschied genommen, die Wohnung gekündigt, den Agenten bezahlt — und den Vertrag unterzeichnet. Rogers Anteil am Unternehmen hatte genau die Hälfte betragen. Da Corbys Mittel für den Kauf aufgewendet worden waren, wurde die andere Hälfte nun dringend für die Überfahrt, den Transport der Güter und für erste geschäftliche Ausgaben benötigt. Man hörte oft genug, daß Gentlemen Unternehmen erwarben und innerhalb weniger Monate scheiterten, weil ihnen Kapital für unvorhergesehene Aufwendungen fehlte.

Corby hatte sichergestellt, daß ihm das nicht passierte. Sie besaßen nun die Plantage, und er hatte sich auf Rogers Investition verlassen, um finanziell bis zur nächsten Ernte über die Runden zu kommen.

Aber nun war der Eigentümer von Providence völlig blank! Welch ein Abgang für Mr. und Mrs. Corby Morgan; Besitzer eines riesigen Anwesens, wenn sie die drei Monate nach Trinity Bay auf dem Zwischendeck verbringen sollten.

»Das Fell zieh’ ich ihm über die Ohren!« stieß Corby hervor. Sein Gesicht war naß vom Regen. »Sir!« rief eine Dame, die ihm entgegenkam, schockiert und stieß ihn zur Seite.

»Und Ihnen auch!« gab er zurück. Verdammt! Er hatte über Wichtigeres nachzudenken als diese hochnäsigen Damen. Wochenlang hatte er sich Sorgen gemacht, weil Roger seinen Anteil nicht aufbrachte, und den Freund bei seinem Vater dafür entschuldigt. »Er wird es aufbringen. Man kann sich auf ihn verlassen, es gibt nur einige Verzögerung bei der Überweisung der Mittel.«

»Scheint mir eher eine Verzögerung seitens der Gattin zu sein, die nicht recht mitzieht«, hatte Colonel Chester Morgan gegrummelt.

»Sie hat nichts damit zu tun.«

»Oho, mein Junge! Unterschätze die kleine Frau nicht. Du hättest sein Geld auf der Bank haben sollen, bevor du deines über Bord geworfen hast.«

»Ich habe es nicht über Bord geworfen. Mir gehört das Anwesen, und Eure Moralpredigten brauche ich nicht. Ich weiß, was ich tue.«

»Wenn du so genau weißt, was du tust, und scharf auf einen Bauernhof bist, dann hättest du diese Schaffarm in Surrey kaufen sollen.«

»Eine Plantage ist kein Bauernhof, Sir.«

»Es ist das gleiche. Man bestellt die Erde, ist auf das Wetter angewiesen und von Bediensteten abhängig, die heutzutage nicht mehr wissen, wo ihr Platz ist.«

Verzweifelt hatte es Corby seinem Vater zu erklären versucht: »Das ist das Schöne an meiner Plantage. Sie liegt in den Tropen, es gibt also keine Probleme mit dem Wetter, mit Frost und Schnee — in den Tropen ist das Wetter immer gleich. Und auf den Feldern arbeiten Eingeborene zu ihrem eigenen Unterhalt. Weiße können in dem Klima nicht arbeiten. Australien besitzt eine große Eingeborenenpopulation, die zur Arbeit wie geschaffen ist.«

»Wenn sie dir nicht einen Speer in den Leib jagen.«

»Sir, ich möchte mit Euch nicht streiten«, hatte Corby schließlich gesagt, »aber ich will noch einmal darauf hinweisen, daß Providence nur eine von vielen Zuckerplantagen in Queensland ist, die alle mit hervorragenden Ergebnissen Eingeborene beschäftigen.«

Und nun …stand Corby im Begriff, seinen Vater um Hilfe zu bitten. An wen sonst konnte er sich wenden? Er hoffte, daß Jessie rechtzeitig gekommen war. Der Colonel mochte sie, sie kamen gut miteinander aus. Corby hatte ihr die Aufgabe übertragen, ihm von Rogers Rückzug zu berichten.

Corby litt bereits jetzt unter der anstehenden Demütigung. Es war leichter, wenn ihm Jessie das Terrain bereitete. In der Zwischenzeit hatte er versucht, Freunde zur Teilnahme an dem Unternehmen zu überreden. Er blieb nicht ohne enthusiastische Reaktionen, aber keiner von ihnen besaß das notwendige Geld. Niemals würde er Roger seinen Verrat verzeihen. Niemals!

Als er den Salon betrat, stand sein Vater am prasselnden Kamin, in der Hand ein Glas Brandy, und grinste wie eine Cheshire-Katze. »Wie immer zu spät, Corby.«

Jessie kam besorgt auf ihn zu und nahm ihm den Mantel ab. »Liebling, du frierst ja. Komm ans Feuer, sonst holst du dir noch den Tod.«

»Unannehmlichkeiten«, intonierte eine Stimme aus dem tiefen Lehnstuhl. »Immer Unannehmlichkeiten.«

Jessies Vater! Lucas Langley! »Was macht er hier?« flüsterte er seiner Frau zu. Ihr bärtiger, exzentrischer alter Vater war der letzte, den er jetzt brauchen konnte. Chester Morgan konnte ihn nicht ausstehen. Er, der zackige pensionierte Offizier mit seinem Schatz an ehernen Überzeugungen, hatte nicht viel übrig für Professor Langley, der, wenn er etwas zu sagen hatte, immer anderer Meinung war. Corby hegte keine Abneigung gegen den alten Mann; er war ihm schlicht gleichgültig. Nur jetzt nicht, da er als störendes Element Corbys Chancen, dem Colonel die so dringend benötigten Gelder zu entlocken, nur schmälerte. Widerwillig warf er seinem Schwiegervater einen Gruß hin und wandte sich dann an Chester und die zu erwartende Bußpredigt.

Sein Vater enttäuschte ihn nicht. »Schwierigkeiten mit euch jungen Kerlen, die ihr glaubt, alles zu wissen.«

Corby ignorierte die Eröffnung und schenkte sich einen Brandy ein, um die notwendige Demütigung besser ertragen zu können. Er würde betteln, wenn es denn sein mußte, aber bis er dieses Stadium erreichte, bedurfte es noch einiger vernichtender Kommentare. Im Augenblick haßte er seinen Vater. Er haßte ihn und sein dank des Familienvermögens und einer unbedeutenden Karriere in der Armee verhätscheltes und selbstzufriedenes Leben.

Der Colonel hatte sich niemals um Geld kümmern müssen. Er ließ es sich gutgehen, besaß diese Wohnung in der Stadt, einen angenehmen Landsitz und seinen gottverdgunmten Club. Sein Sohn hatte eine kleine Erbschaft von einem Onkel erhalten, deren Reste für Providence aufgebraucht worden waren. Corby hatte Chester immer bitten müssen, wenn er Geld brauchte; niemals hatte er freiwillig einen Penny herausgerückt — schließlich würde sein Sohn sowieso alles erben, wie er behauptete. Oder das, was davon noch übrig war, wie er gerne hinzufügte. Corby fürchtete, sein Vater könnte hundert Jahre alt werden und ihm nur Rechnungen und Schulden hinterlassen.

»Es war ein schwerer Schlag für mich«, sagte er traurig. »Kaum zu glauben, daß ein Gentleman wie er mich so hängenläßt. Roger hat meine Pläne zunichte gemacht.«

»Ach ja.« Chester lächelte affektiert. »Du hast immer die Schuld anderen zugeschoben. Immer der andere. Niemals du selbst. Hab’ ich dir nicht gesagt, du sollst ihn festnageln? Hab’ ich dich nicht schon vor einem Monat gewarnt, daß du dich nicht auf ihn verlassen kannst, daß er schon beim ersten Kanonendonner in Deckung gehen wird? Aber hast du auf mich gehört? O nein! Und nun hat dich dein Kumpel verlassen, und du stehst mit einer Plantage da, die wahrscheinlich keinen Fingerhut wert ist, und hast kein Geld, um sie zu betreiben. Hast du überhaupt noch etwas, oder hast du alles den Antipoden in den Rachen geschmissen?«

»Ich habe etwas Geld, Sir.«

»Heraus mit der Sprache. Wieviel? Auf den Penny.«

»Wir haben etwas Geld«, sagte Jessie ruhig. »Ich besitze zweihundert Pfund als Notgroschen.«

Chesters Monokel strahlte. Er genoß seine Position. »Ah, schön. Das bringt euch wahrscheinlich um das Kap nach Tasmanien und vielleicht nach Sydney. Und was dann? Habt ihr vor, den Rest des Weges zu Fuß zu gehen?«

Der Professor fuhr mit seinem Pfeifenkopf durch die Luft und verkündete: »Vom Kap über den Indischen Ozean zur Torrésstraße und dann nach Süden zur Trinity Bay.«

»Was ist das?« fragte Chester herausfordernd.

»Ihre Route«, murmelte Lucas. »Die Zuckerroute.«

»Nun, wie auch immer«, tat ihn Chester ab. »Es ändert nichts an der Tatsache, daß du dich hast übers Ohr hauen lassen, Corby. Du kannst dir das Unternehmen nicht leisten, sag also dem Agenten, er soll die Plantage schleunigst verkaufen, und dann rechne deine Verluste ab.«

»Nein«, sagte Corby und versuchte, ruhig zu bleiben. »Ich kann es mir nicht leisten, mir diese Gelegenheit entgehen zu lassen. Ihr könnt es Euch leisten, Vater. Warum wollt Ihr nicht als mein Partner einsteigen? Ihr werdet es nicht bereuen, das verspreche ich.« Das war der Satz, auf den sich sein Vater stürzen würde, aber er hatte keine andere Wahl.

»So. Jetzt brauchst du also für dein verrücktes Projekt mein Geld. Warum sollte ich meinen Sohn darin unterstützen, sich in der Südsee auf die faule Haut zu legen? Denn so enden sie doch alle.«

»Ihr bringt da einiges durcheinander«, rief Corby. »Das ist nicht die Südsee. Es ist eine zivilisierte britische Gemeinschaft.«

»Zivilisiert? Ich nenne sie dekadent. Ich weiß, worauf du aus bist. Du wolltest noch nie arbeiten.«

»Aber Ihr?«

»Ich habe mich immer der Disziplin untergeordnet. Ich kann dich förmlich vor mir sehen, wie du mit einem weißen Hut auf dem Kopf in einer Hängematte liegst und deine Aborigines anbrüllst.«

Der Professor schaute auf und blinzelte. »Auf den Plantagen in Queensland gibt es keine Aborigines, die arbeiten. Überhaupt nicht.«

Corby und sein Vater blickten sich an. Hier zumindest stimmten sie überein. Der alte Gentleman war senil, er wußte nicht, wovon er redete. Jeder wußte doch, daß auf den Plantagen die Eingeborenen arbeiteten.

Jessie kam Lucas zu Hilfe. »Es ist spät, Vater. Wir bringen dich bald nach Hause.«

Corby holte tief Luft. »Ich bitte Euch, Colonel, lehnt nicht ab. Ich bin so nahe dran. Ich brauche mindestens zweitausend Pfund. Roger wollte dreitausend aufbringen, aber zweitausend reichen. Ich weiß es. Ich biete Euch eine fünfzigprozentige Beteiligung für ein Drittel weniger, als Roger zahlen wollte.«

»Billiges Geld gibt es nicht«, erwiderte Chester. »Nur verzweifeltes. Und verzweifelte Investitionen sind gefährlich. Nein, deine Mutter und ich müssen leben, wir können es uns nicht leisten, unser gutes Geld zum Fenster hinauszuwerfen.«

»Wie könnt Ihr mich ablehnen?« schrie Corby. »Ihr bringt mich um! Ich verliere alles!«

»Dann hättest du besser auf mich hören sollen. Beende dieses Schlamassel, und dann helfe ich dir vielleicht mit der Schaffarm.«

»Ich will diese verdammte Schaffarm nicht!«

Der Professor zog an Jessies Ärmel. »Sag deinem Ehemann, daß wir investieren.«

»Wir?« fragte sie verwirrt.

»Ja.« Er lächelte und befeuchtete seine rosafarbenen Lippen. »Wir übernehmen zu dem von ihm genannten Preis die halbe Beteiligung.«

»Aber Vater, das kannst du dir nicht leisten.«

»Ich kann die Summe aufbringen«, flüsterte er.

Jessie war entsetzt; ihr Vater machte sich zum Narren und, schlimmer noch, mischte sich in die Probleme des armen Corby ein. Ein weiteres Beispiel der spontanen Herzlichkeit ihres Vaters, die mehr für sein Gefühl als für seinen Verstand sprach. Es war bekannt, daß er einem Bedürftigen seine Stiefel überließ und dann, ohne sich darüber Gedanken zu machen, in seinen Socken nach Hause kam. Eine Zeitlang hatte er Wilderer zum Sonntagsessen eingeladen. Es stand nicht zu erwarten, daß er als Botaniker Corbys finanzielle Transaktionen begriff, aber es war nett von ihm, das Angebot zu machen. »Keine Sorge, Vater, Corby wird es schon hinkriegen.«

Seine Augen waren traurig. »Ich bin noch nicht tot, Jessie. Aber seit dem Tod deiner Mutter scheint mich jeder abgeschrieben zu haben. Sie setzen mich in Stühle, die nach Westen zeigen, und alle warten auf meinen Sonnenuntergang. Sieh, das ist auch meine Chance.«

Jessie empfand Schuldgefühle. Sie wußte, daß ihre achtzehnjährige Schwester Sylvia sich nur ungern um ihren Vater kümmerte, seitdem Jessie das Zuhause verlassen hatte. Sylvia konnte kalt und hart mit ihm sein, aber als verheiratete Frau konnte Jessie wenig dagegen tun — hin und wieder konnte sie Sylvia vorsichtig zu verstehen geben, ein wenig mehr Geduld mit ihm aufzubringen; Kommentare, die allerdings wenig geschätzt wurden und die Situation wahrscheinlich nur verschlimmerten.

Er wurde lebhafter. »Sag es ihnen!« insistierte er. »Das ist meine Chance, Australien zu sehen. Ein neues Leben zu beginnen.«

»Du willst mitkommen?« Jessie war erstaunt.

»Ich hatte gehofft, daß du mich fragst, aber jetzt kann ich mich einkaufen. Ich werde gebraucht. Es gehört kein mathematisches Genie dazu, sich auf diesen Handel einzulassen. Sag ihm, daß wir das Angebot annehmen.«

Jessie zögerte noch immer. Aus ihm sprach der Brandy. Aber als der Konflikt zwischen Corby und dem Colonel in eine drückende Stille mündete, griff er ein. »Mr. Jess«, sagte er — eine Bezeichnung, die ihren Ehemann aufbrachte —, »kann ich mit Ihnen einige Worte wechseln?«

Bestürzt war Corby gezwungen, seinen Schwiegervater als Partner zu akzeptieren. Und dies im Angesicht des Colonels und seines amüsierten Spottes: für Chester Beweis genug, daß sein Sohn den letzten Strohhalm ergriff, um sich nur tiefer in den Bankrott zu stürzen. Auch Corby war verärgert, daß Lucas, der alte Schurke, die Situation ausgenutzt hatte. Es zeugte von verdammt schlechten Manieren, sich in eine private Unterhaltung einzumischen und dann die gleichen Bedingungen und mehr zu fordern. Wäre es Corby gelungen, seinen Vater zu überreden, dann wäre er als stiller Teilhaber in England geblieben. Nun überließ er dem alten Trottel halb Providence zu einem niedrigen Preis, und er hatte auch noch vor, mitzukommen. Wenn, dann war er nur ein weiteres Maul, das durchgefüttert werden mußte; Corby hatte bereits beschlossen, sich jede Einmischung seitens des Professors zu verbitten.

Sobald es ihm möglich war, setzte er Jessie und ihren Vater in eine Droschke und schickte sie fort, um sich und seine Gedanken zu sammeln.

Eine warme, laute Taverne bot ihm Zuflucht. Er fand eine schummrige Ecke, nach einigen Gläsern milderte sich seine Mutlosigkeit. Vielleicht war es möglich, daß Jessie den alten Jungen dazu überreden konnte, das Richtige zu tun. Wenn er zweitausend auftreiben konnte, dann konnte er auch dreitausend aufbringen und den vollen Preis zahlen — wie es sich für einen Gentleman gehörte. Ja, das mußte möglich sein. Aber da war noch diese andere Sorge. Corby war verärgert über Rogers Rückzug, aber es machte ihn auch sehr nervös, alleine zu reisen. Er hatte sich auf die Erfahrung seines Freundes verlassen, der zuletzt das große Anwesen seines Onkels im Norden verwaltet hatte. Corby hatte in dieser Hinsicht mit nichts anderem zu tun gehabt als einem Ententeich. Schon gut, daß ihm Roger seine Notizen und Bücher über Zuckeranbau gegeben hatte — gute Lektüre für die Reise, hatte er gesagt. Aber das war nicht der Punkt. Tief im Inneren hatte Corby gehofft, das Leben eines Gentlemans und Plantagenbesitzers zu genießen und Roger alle Entscheidungen zu überlassen. Nun aber lastete alle Verantwortung auf ihm; er spürte, wie sich leise Panik in ihm breitmachte.

Als er aus dem King’s Arms heraus schwankte, hatte er sich an den Gedanken gewöhnt, daß statt zweier begeisterter Ehepaare sich ein Trio nach Trinity Bay aufmachen würde — er, Jessie und der alte Schmarotzer Lucas Langley. Fast wünschte er sich, die beiden zurücklassen zu können. Es gefiel ihm ganz und gar nicht, daß ihm wieder ein Elternteil über die Schultern blickte, nun, da er endlich dem abschätzigen Blick des Colonels entkommen war.

Aber das war nicht alles. Er hatte auch Sylvia vergessen. Nicht, daß sie sich bereitwillig auf die Reise begeben hätte.

»Ich kann nicht glauben, daß du mir das erzählst«, schrie sie Jessie an. »Du hast Vater dazu gebracht, euch sein Geld zu geben, um deinem Mann aus der Klemme zu helfen!«

»So war es nicht«, sagte Jessie. »Er will mitkommen. Es ist wichtig für ihn.«

»Ach ja? Und was soll mit mir geschehen? Jeden Penny, den er hat, steckt er in diesen Wahnsinn. Wo soll ich wohnen, wenn er das Haus verkauft?«

Jessie versuchte sie zu beruhigen. »Nimm es dir nicht so zu Herzen, Sylvia. Du glaubst doch nicht, daß wir ohne dich fahren? Stell dir nur vor, was alles vor uns liegt …eine wundervolle Seereise und dann unser eigenes Anwesen in einem schönen Klima. Du wirst es wunderbar finden.«

Dieser Gedanke war Sylvia noch nicht gekommen.

»Du willst, daß ich mitkomme? Daß ich London verlasse und in der Wildnis lebe?« Sie brach in Tränen aus. »Ich habe immer gesagt, daß du der egoistischste Mensch auf der Welt bist, und nun weiß ich, daß ich recht hatte. Du würdest alles tun, wenn es nur in deinen Kram paßt. Ich werde nicht mitkommen! Nein!«

»Ich fürchte, du hast keine andere Wahl«, sagte Jessie ruhig. »Es tut mir wirklich leid, daß dich das alles so trifft. Aber versuch doch, die positive Seite zu sehen. Es wird dir gutgehen, und Corby sagt, daß wir viel Geld verdienen werden. Du kannst immer wieder auf Besuch hierher zurückkommen, und außerdem weißt du noch gar nicht, wen wir auf unserer Reise alles kennenlernen werden.«

»Ich weiß, was ich kennenlernen werde. Schwarze und Schlangen.« Sylvia weinte heftig. »Ich werde nicht zulassen, daß du mein Leben ruinierst. Vater muß wieder zur Besinnung kommen. Er ist zu alt für so was!«

Sylvias Flehen und Betteln war umsonst. Der Professor nahm kaum Notiz von ihr, außer, daß er ihr auftrug, Moskitonetze mit in die Seekisten zu packen. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, seine Bücher zu sortieren und Listen anzulegen; für ihn war das alles eine faszinierende botanische Exkursion.

Enttäuscht machte sich Sylvia ans Packen, widersetzte sich Jessies Angebot, ihr zu helfen, und am Tag der Abreise ging sie mit ihnen an Bord der Brigg Caroline und begab sich unverzüglich in ihre Kabine, um zu schmollen. Der Professor, der seinen Kopf kurz hineinsteckte, mißdeutete ihre Stimmung völlig. »Ah, mein Mädchen. Ich sehe, du bist gut untergebracht.« Und fort war er, um das Schiff zu erkunden.

Für Jessie allerdings war es das aufregendste Ereignis ihres Lebens, ein Tag, den sie niemals vergessen wollte.

Unter ihnen hob und senkte sich die dunkelgrüne See, über ihnen wölbten sich die Segel wie wilde Schwingen, die sie zu einem neuen und wundervollen Leben trugen. Sie klammerte sich an Corbys Arm und betrachtete sein gutgeschnittenes Gesicht. Noch immer befand sie sich im Zustand der Euphorie, daß sie dieser Mann, den sie so sehr liebte, geheiratet hatte. Im ersten Jahr ihrer Ehe hatten sie sich Sorgen gemacht, da Corbys Kapital mit alarmierender Geschwindigkeit zusammenschmolz und sie nicht wußten, wie sie überleben sollten. Aber sie hatte Vertrauen in ihn. Jessie konnte seinen Widerwillen verstehen, sich an Handelsgeschäften zu beteiligen, und sie verstand seine Weigerung, sich wie ein gewöhnlicher Arbeiter nach Beschäftigung umzusehen. Ewig dankbar war sie, daß er es abgelehnt hatte, in die Armee einzutreten. Sie hatte gewußt, daß er es irgendwie schaffen würde. Und als er und Roger mit dieser wunderbaren Idee der Zuckerplantage nach Hause kamen, hatte Jessie mit ihnen gefeiert. Später in jener Nacht konnte sie dann auch, da ihre Probleme ja nun gelöst waren, Corby ihre Neuigkeiten mitteilen; daß sie ein Kind in sich trug.

Er freute sich. »Schau! Alles fügt sich zusammen. Wir werden unsere Plantage haben, ein großes Anwesen, und einen Sohn, der den Familiennamen weiterträgt.«

»Und wenn es ein Mädchen ist?«

»Nein, du mußt einen Sohn haben. Ich habe gehört, wenn du dich nur darauf konzentrierst, dann kannst du das entsprechende Geschlecht hervorbringen.«

Jessie hatte gelacht, obwohl sie wußte, daß er es ernst meinte.

Nun, als Wind aufkam und die Segel sich blähten, wickelte sie sich fester in ihren dicken Umhang.

»Wie fühlst du dich?« fragte er sie.

»Wunderbar.« Sie lächelte. »Einfach wunderbar.«

»Das ist ein guter Anfang. Einige unserer Mitpassagiere sehen bereits ziemlich grün aus. Übrigens habe ich über den Namen unseres Sohnes nachgedacht. Wir werden ihn Bronte nennen. Bronte Wilcox Morgan, nach meinem verstorbenen Onkel.«

»Wie du wünschst, mein Lieber.« Sie küßte ihn. Sie war viel zu glücklich, um ihn nun belästigen zu wollen. So waren die Männer, nahm sie an. Immerhin konnte sie nun, nur für den Fall, einen Mädchennamen aussuchen.

2

Das aquamarinblaue Wasser der weiten Lagune schwappte träge über das hervorstehende Riff, trieb in die kristallklaren Tiefen zurück, verharrte dort und wartete auf die Flut. Der große Ozean draußen hatte bereits angefangen zu singen, bald würde er heranbranden und hoch über dem Riff donnernd in Wellenkämmen zusammenschlagen. Unter dem schwerelosen blauen Himmel summte die Lagune in der stechenden Sonne, diamantene Spitzen glitzerten auf dem Wasser vor dem langgezogenen Strand der Bucht. Der Sand blendete, ein Schauspiel, das so alt war wie das rosa-cremefarbene Innere der großen Seeschneckenschale, die am Rande des Dschungels lag.

Über den zerzausten grünen Palmen, die hoch über den Strand ragten, schwebten Seevögel. Auch sie warteten, ließen sich mühelos ins Blau hinauftragen und trieben in den heißen Aufwinden ihre gleitenden Spiele. Bald würde der Ozean die stille Lagune aufwühlen, fette silbrige Fische über das Riff werfen, und sie waren bereit für die Beute.

Aus dem Schatten tauchte ein Mann auf und schlenderte über den Strand, unter seinen Füßen knirschte der Sand. Es war Ratasali, der »große Mann« der Küstenbewohner dieser Gegend. Er war in der Tat ein großer Mann, auch der Statur nach, ein riesiger bronzefarbener Melanesier, dessen Körper vor Muskeln strotzte. Zu seiner Zeit war Ratasali ein ausgezeichneter Krieger gewesen. Sein Scharfsinn und seine Voraussicht hatten ihm seit langen Jahren schon die Macht über andere Sterbliche gegeben. Das und seine berühmte Freundschaft mit den Göttern, die seine Führung guthießen.

Ratasali achtete darauf, daß alle aus seinem Volk die Götter mit Respekt behandelten und nur die besten Opfergaben darreichten. So hatten sie zerstörerische Winde abgewehrt, große Haie waren in ihrer Lagune unbekannt, genügend Regen füllte ihre Wasserfälle und -becken, und, am wichtigsten vielleicht, seine Krieger waren mit Mut und Stärke gesegnet, um die ständigen Angriffe der Buschmänner, der Leute aus den Bergen und anderer Inselbewohner zurückzuschlagen. Die Männer von Malaita waren daher auf den Salomoninseln, ja, im ganzen Pazifik als Krieger gefürchtet, und ihr »großer Mann« war berüchtigt für seine harten Vergeltungsschläge.

Ratasali stand vor der Seeschneckenschale, die zu einem ganz bestimmten Zweck hier lag. Er stampfte auf, und die Palmblätter an den Handgelenken und Fußknöcheln raschelten. Er trug ein Stirnband aus Muscheln, das sein wolliges Haar zurückhielt, Nase und Ohren waren durchstochen, um Schmuckstücke aus menschlichen Knochen aufzunehmen An diesem Tag trug er seine liebste Halskette aus Menschenzähnen. Selbst in seinem alltäglichen Aufzug — der zeremonielle Kopfputz und die Schmuckstücke waren dann sorgfältig im Langhaus verstaut — war Ratasali mit seiner breiten Nase, dem eisernen Kinn, den weißen Zähnen und den täuschend sanften braunen Augen ein Mann, mit dem zu rechnen war.

Der richtige Zeitpunkt schien ihm gekommen, er nahm die Schneckenschale auf und blies hinein; ein Trompetensignal erscholl. Einige Minuten später schoß der hochgezogene, mit Schnitzwerk versehene Bug eines Kriegskanus in die Lagune hinaus und durchschnitt das stille Gewässer wie ein Wurfholz die Luft.

Vor Vergnügen tanzte Ratasali beim Anblick seines neuen tomaka, seines neuen Kriegsschiffes, das sich auf seiner ersten Fahrt zum Riff hinaus befand, und klatschte in die Hände. Mit geschwinder Präzision tauchten die vierzig Krieger die Paddel ein. Es war vollkommen! Wunderbar! Er rief ihnen zu und war von der Geschwindigkeit des Bootes begeistert. Als es zu ihm beidrehte, reckte ihm die geschnitzte Haimaske über der Wasserlinie die Zähne entgegen; sie trug Furcht in die Herzen der Feinde.

Er hob einen Arm, und als das Kanu über die Lagune zurückglitt, strahlte er vor Zufriedenheit. Das war das beste Boot, das sie jemals hatten; es war von den Handwerkern wunderbar geschnitzt und gebaut. Bevor er es der See anvertraute, hatte er es unter der Opfergabe zweier Frauen und eines fetten Kindes den Göttern geweiht. Zweifellos hatten die Götter es angenommen. Es mußte das schnellste Boot auf den Inseln sein.

Er strich sich über seinen Bauch. Nach peinlich genauer Durchführung der Zeremonien hatten die Opfer ein hervorragendes Mahl für sein Volk abgegeben.

Er signalisierte den Männern, mit der Übung fortzufahren, legte die Schneckenschale zurück und verließ den Strand. Er ging durch das Dorf zum Langhaus, um den Göttern zu danken.

Das strohgedeckte, mit Totenschädeln verzierte Gebäude war zu dieser nachmittäglichen Schlafenszeit leer. Ratasali kauerte sich mit gekreuzten Beinen auf seine Matte und dachte nach. Nun, da das neue tomaka in See gestochen war, gab es einige wichtige Dinge, mit denen er sich beschäftigen mußte. Jeden Tag konnten die Schiffe der Weißen kommen, die die Männer zur Arbeit auf den Zuckerplantagen auf den Fidschis oder in Queensland, im Norden des großen Landes Australien, rekrutierten. Ratasali wußte alles über die Zuckerrohrfelder. Als junger Mann war er von einer nahen Bucht entführt worden, um auf den Fidschis zu arbeiten. Drei aus seiner Sippe starben im Bauch des Schiffes an der Ruhr, noch bevor sie Land erreichten, und von den vierundvierzig Männern, die an diesem Tag von Malaita mitgenommen wurden, um drei Jahre lang für die weißen Plantagenbesitzer zu arbeiten, waren nur siebzehn nach Hause zurückgekehrt. Die anderen waren gestorben. Sie waren die schlechte Verpflegung und harte Arbeit nicht gewohnt, sie starben vor Erschöpfung in den Feldern oder wurden in ihren Hütten von Krankheiten dahingerafft.

Ratasali hatte nicht nur überlebt, er hatte seine Augen offengehalten und gelernt. Er hatte die Sprache der Weißen gelernt und entdeckt, daß die Briten Gesetze hatten, die die Rekrutierung und Beschäftigung der kanaka, das Wort der Insulaner für »Mensch«, regelten. Zuerst dachte er, es handelte sich dabei um ein Märchen. Er hatte darüber gelacht. »Stellt euch vor«, sagte er zu seinen Freunden, »Wir hätten in unserem Land Gesetze, um Männer zu stehlen! Oder Frauen! Sollten wir unsere Feinde um Erlaubnis fragen, wenn wir sie für unsere Opfer brauchen? Oder zum Essen, wenn es nicht genügend Schweine gibt? Diese Leute sind verrückt!«

Er war überrascht und erleichtert, als er herausfand, daß die Schiffe der Menschenhändler nur Männer zur Arbeit auf den Zuckerrohrfeldern suchten.

Und es stimmte tatsächlich, daß diejenigen, die die drei Jahre überlebten, nach Hause zurückkehren durften. Die Pflanzer waren durch das Gesetz daran gebunden.

Dann erfuhr er von den »Mittelsmännern«: Insulaner, die für jeden, den sie auf den Schiffen ablieferten, zwei oder mehr Pfund erhielten. Geld, mit dem sie auf denselben Schiffen Vorräte oder Tand kaufen konnten. Einige Männer meldeten sich aus Abenteuerlust freiwillig, die meisten jedoch wurden wie er selbst an Bord gelockt und entführt.

Der Menschenhandel entwickelte sich auf beiden Seiten zu einem blutrünstigen Geschäft. Die Weißen erschossen Konkurrenten auf den Stränden und ermordeten widerspenstige Eingeborene an Bord der Schiffe, die Insulaner schlugen zurück und griffen jeden Weißen an, der ihnen in die Hände fiel …sogar die Missionare, die die Insulaner vor marodierenden Weißen zu schützen versuchten.

Am Ende seiner Fronzeit wurde Ratasali mit Tabak und Tee ausbezahlt. Der Kapitän des Schiffes jedoch, das ihn nach Malaita zurückbrachte, weigerte sich, auf die Kanus zu warten, die ihn aufnehmen sollten. Nachdem einige Schiffe von den Eingeborenen abgefackelt worden waren, fürchtete er einen Vergeltungsschlag. Er ließ Ratasali noch vor dem Riff über Bord werfen, und er mußte den Rest des Weges schwimmen.

Beschämt war er zu Hause angekommen. Während andere mit Geschenken für ihre Familien ankamen, hatte er nichts außer seiner Wut im Herzen.

Das erste, was er tat, war, sich ein Messer zu nehmen und den »Mittelsmann«, der ihn verkauft hatte und aus seiner Sippe stammte, zu töten. Er tat es nicht für sich, sondern für die drei, die gleich nach der Entführung gestorben waren. So sagte er es den Dorfbewohnern, die dieses Sühneopfer für die Götter akzeptierten. Dann ging er in die Berge, nahm zwei feindliche Krieger gefangen und überreichte sie den Familien der Toten. Es waren dankbare Verwandte, die noch immer um ihre Männer trauerten, die nicht mehr zurückkommen sollten. Sie konnten die Leute aus den Bergen als Opfer den Göttern darbieten, um den Verlust ihrer Söhne wiedergutzumachen.

Von diesem Tag an wurde Ratasali ein »Mittelsmann« für die Plantagen, der gerissenste auf den Salomonen, der für seine Freiwilligen bezahlt wurde und den Weißen, die ihre Abkommen nicht erfüllten, schnelle Strafe zukommen ließ. Keinem aus seinem Volk — denn schnell stieg Ratasali zum Häuptling auf – erlaubte er jedoch, auf den Fidschis zu arbeiten. Er wußte, daß in Queensland die Verhältnisse besser waren, denn Arbeiter, die nach Hause kamen, meldeten sich oft ein zweites Mal und halfen so, Ratasalis Reichtum zu mehren. Noch immer gab es Tote, viele überlebten nicht, aber wie jeder General sah sie Ratasali als vertretbare Verluste im Handelsgeschäft an.

Nun wartete er auf den Schoner Medusa aus der Trinity Bay in Queensland, der jeden Tag eintreffen mußte. Es gab jedoch Probleme. Er hatte Captain King zum vereinbarten Preis von zwei Pfund pro Person fünfzig Männer und sechs Frauen versprochen. Allerdings hatte er die erforderliche Anzahl noch nicht zusammen, und das würde den Kapitän sehr verärgern. Der Schiffsführer mußte die Quote für die begierigen Pflanzer erfüllen, ansonsten würde er die Kosten der Reise nicht decken können. Ratasali verstand dies und tat sein Bestes. Zu der Gruppe, die er zusammenhatte, gehörten neun erfahrene Arbeiter, die nach Queensland zurückkehren wollten. Nach ihrem dreijährigen Aufenthalt in der Welt der Weißen erschien ihnen das Leben auf den Inseln zu langweilig.

Ratasali verachtete sie. Er konnte nicht verstehen, daß sie gewillt waren, ihre Rücken zu beugen und für schlechten Lohn sechs Tage in der Woche in den dreckigen Zuckerrohrfeldern zu schuften. Auch nicht für die japanischen Frauen in den chinesischen Bordellen, die in Cairns aus dem Boden schossen. Während sie hier saubere Insulanerinnen umsonst haben konnten, mußten sie dort für diese kleinen braunen Frauen auch noch bezahlen. Es war ihm ein Rätsel. Er hatte jeden einzelnen Tag gehaßt, an dem er für magere drei Pfund im Jahr für die Weißen arbeiten mußte. Aber er war ja auch, überlegte er, von höherer Geburt als sie, denn es lag nicht in seiner Natur, sich vor irgend jemandem zu beugen. Niemals würde sich Ratasali in die Nähe dieser Schiffe begeben, nicht einmal in einem Kanu, um mit ihnen Gaben auszutauschen. Es war bekannt, daß die Menschenhändler die Kanus manchmal versenkten, um sich der neugierigen Insassen zu bemächtigen.

Er war vorsichtig geworden. Einige Male hatten Weiße versucht, Ratasali mit vorgehaltener Waffe zu ergreifen. Aber immer war er von Kriegern, die sich im Busch versteckt hielten, beschützt worden. Viele hatten dabei ihr Leben verloren, aber — er lächelte — die Entführer hatten es kein einziges Mal zurück zu ihren Schiffen geschafft.

Captain King war, soweit davon überhaupt die Rede sein konnte, ein legitimierter Anwerber, da er an Bord der Medusa einen Agenten der Regierung, Jock Bell, mit sich führte. Aber alle auf den Salomonen wußten, daß King mit Hilfe des großen rothaarigen Agenten überall, wo er nur konnte, Insulaner aufgriff, wenn er seine Quote plus einiger überzähliger Männer, die die Verluste während der Reise ausglichen, nicht erfüllen konnte. Um zu seinem Geld zu kommen und um Schwierigkeiten zu vermeiden, mußte Ratasali die vorgegebene Anzahl liefern.

Sein Freund Higimani kam zu ihm. »Das große Schiff Medusa wird erwartet«, sagte er, als er sich niederließ.

Ratasali nickte mürrisch.

»Laß mich gehen«, sagte Higimani. »Ich will zurück.«

Sein Häuptling war erstaunt. »Warum? Du bist seit zwei Jahren wieder hier. Warum willst du zurück?«

»Ah — wenn ich dort draußen vor dem Riff diese großen Schiffe mit ihren wunderlichen Segeln sehe, singt mein Herz vor Erregung. Ich sehne mich danach, auf ihnen wieder zu fahren.«

»Eingesperrt in den Dreck der Laderäume«, grummelte Ratasali.

»Nein, nein. Gute Jungen wie mich lassen sie auf das Deck.«

»Du bist kein Junge mehr, und du wirst arbeiten müssen.«

»Sie nennen uns alle Jungen. Die Arbeit macht mir nichts aus. Ich langweile mich hier.«

»Du bist verrückt. Du hast zwei Frauen. Was soll aus ihnen werden?«

»Ich nehme sie mit.«

Das interessierte Ratasali. Familien konnten nur schwer dazu überredet werden, ihre Frauen herzugeben. Er saß lange da und ließ sich seine Bitte durch den Kopf gehen. »Gut«, sagte er schließlich. »Neben den bereits einmal dagewesenen Arbeitern haben sich nur siebzehn unserer jungen Männer gemeldet. Ich brauche aber mehr.«

»Was ist mit den sechs Leuten aus den Bergen, die wir gefangen haben?«

»Ja, sie gehen mit, oder sie werden sterben«, erwiderte Ratasali beiläufig. »Aber es reicht trotzdem nicht. Bringe mir fünfzig Männer und sechs Frauen, und ich lasse dich gehen.«

Higimani war erfreut. »Ich werde sie finden«, versprach er. »Laß mich nur machen.«

Das gefiel dem Häuptling. Eine Aufgabe weniger für ihn. Das Fest der großen weißen Haie stand nächste Woche bevor, und er hatte viel zu tun. Es war das größte Fest überhaupt. Holzschnitzer arbeiteten an seinem neuen, mit Perlmuschelintarsien verzierten Thron, der auf der Klippe hoch über der See aufgestellt werden sollte, Frauen sammelten Nahrungsmittel. Neben dem eigenen Feuerwasser besaß Ratasali ein Faß mit Rum der weißen Menschen, den er an sein Volk verteilen wollte. Und wenn auf dem Höhepunkt der Zeremonie der volle Mond aufging, würden die Opferreichungen vom Steinaltar die aufregendsten sein, die sie seit Jahren erlebt hatten.

Seit Wochen hatten ausgewählte Männer jede Nacht unterhalb der Klippe die Haie gefüttert. Mehr und mehr dieser klugen Tiere waren während dieser Zeit gekommen und hatten sich um das Futter gestritten. In der besagten Nacht würden sie in solch großer Anzahl erscheinen, daß seine vom Grog und der Rede des Häuptlings berauschten Stammesgenossen in einen dem Blutrausch der Haie vergleichbaren Zustand der Raserei verfallen mußten, wenn die Opfer über die Klippe stürzten. Denn in dieser Nacht sollte Ratasali zu den Göttern erhoben werden. Fürsprachen, Bitten und Segnungen würden in Zukunft nicht mehr durch ihn, sondern an ihn gerichtet. Er würde der reichste Häuptling auf den Inseln sein. Sein Sohn Talua, der nun achtzehn war, sollte ebenfalls neben ihm am Altar stehen und mit Blut zum Gott gesalbt werden; seine Nachfolge war dadurch gesichert.

Ratasali grinste. Hier lag die Wahrheit, der wirkliche Grund für sein beinahe fanatisches Interesse an den diesjährigen Zeremonien, für seine Befehle, riesige Feuer aufzurichten und mehr Sänger und Tänzer zu bestellen, als jemals gesehen worden waren. Wenn Häuptlinge älter wurden, wurden sie von ehrgeizigen jungen Männern gestürzt. Ratasali hatte nicht die Absicht, als Haifutter zu enden. Er hatte viele Söhne, Talua aber war der beste — er war schön, mit starken Gliedern, besaß die Statur des Vaters und unverdorbene, gottähnliche Züge. Und einen schönen Charakter, er war dem Vater treu ergeben. Wenn es an der Zeit war, würde Ratasali zurücktreten und, gestützt durch eine Reihe hervorragender Krieger im Hintergrund, die Führung seinem Sohn übergeben. Dann und nur dann, unter dem Schutz Taluas, konnte er seinen Reichtum genießen und darauf hoffen, seine Enkelkinder noch zu sehen.

Es war ein herrlicher Plan, den er mit den Göttern durchgesprochen hatte. Sie waren erfreut, ihn aufzunehmen, denn auch sie waren Geister der Erde und des Meeres, die Unsterblichkeit erlangt hatten. Würde er erst einmal Gott sein, so plante Ratasali, viele Schreine für sich zu errichten, um überall als der größte Gott von allen verehrt zu werden.

___________

An Bord der Medusa gab Captain King den Befehl, vor der Manu Bay an der Ostküste Malaitas den Anker zu werfen. Sein Schoner legte sich sanft in die Brise. Die Abenddämmerung setzte ein, und sie sahen, wie auf einer Klippe ein großes Feuer entzündet wurde, ein flammendes Zeichen vor dem dunkler werdenden Himmel.

Er lachte und rief Jock Bell: »Schauen Sie! Das muß das Licht sein, das wir letzte Nacht in der Ferne sahen. Der alte Ratasali will unter keinen Umständen, daß wir ihn verpassen. Er entzündet Feuer, um uns willkommen zu heißen.«

»Ich trau’ ihm nicht«, sagte Bell. »Er ist zu schmierig, zu sehr darauf bedacht, zu gefallen. Das paßt nicht zu seinem Ruf als hingebungsvoller Kopfjäger.«

»Das ist ihr Geschäft«, sagte King. »Diese Inselbewohner sind doch alle gleich, sie bekämpfen sich, essen sich gegenseitig auf und behalten die Köpfe als Trophäen. Wir sind keine Missionare, wir sind hier, um Ladung aufzunehmen.«

»Kannibalenladung«, gab Bell zurück.

»Und? Wir liefern. Häuptling Ratasali will aus gutem Grund gefallen. Wir lassen ihn in Ruhe. Wir kommen, holen unsere Kanaken, zahlen und verschwinden wieder. Und er hat immer gute Arbeiter für uns, also machen Sie sich keine Sorgen. Der hier ist unser kleinstes Problem.«

Dennoch hielt sich King am nächsten Morgen an die üblichen Vorsichtsmaßnahmen. Mit seinem Fernrohr betrachtete er sorgfältig die Küste. Er grinste, als er sah, daß sich Ratasali für das Treffen mit Federn und Farbe wie ein Weihnachtsbaum ausstaffiert hatte. Und erleichtert war er, daß Ratasali noch immer der Boß war; ein Häuptlingswechsel bedeutete manchmal Gefahr.

Dann befahl er, nicht ein, sondern zwei große Beiboote ins Wasser zu lassen. Das erste brachte ihn und den Agenten an die Küste, das zweite hatte eine andere Aufgabe. Vier Seeleute folgten in ihm, blieben aber, die Waffen auf den Strand gerichtet, vor der Küste; es bestand immer die Gefahr, daß ein feindlicher Stamm plötzlich angriff. Das, erinnerte sich der Kapitän, war das unvorhersehbare Moment dieser Operationen. Es zahlte sich aus, wachsam zu sein.

Als die Ruderer das Boot anlandeten, sprang King in das seichte Wasser und watete der weitarmigen Begrüßung des Häuptlings entgegen, die ihm fast die Luft nahm.

»Willkommen, mein guter Freund«, schrie Ratasali. »Du kommen nach langer gute Zeit. Alle Arbeiter viele hier.«

»Toller Bursche, Häuptling«, erwiderte King und ließ als Zeichen guten Willens einen Beutel mit Sovereigns klirren. Er trat zurück und betrachtete Ratasali. Sie waren beide von gleicher Größe, über einsachtzig, der Insulaner aber war stärker gebaut. »Bei Gott, Ratasali«, lachte der Captain, »du bist nun ein großer Mann. Die Leute sagen, daß du jetzt der höchste aller Häuptlinge bist, viel Essen, viele Frauen, eh?«

Ratasali strahlte vor Vergnügen und rief den respektvoll entlang des Strandes stehenden Eingeborenen die Übersetzung zu. Sie brüllten vor Freude und sprangen und stampften vor Begeisterung. Dann schoben sie einen schüchternen jungen Mann nach vorne, den der Häuptling als seinen Sohn Talua vorstellte.

»Dieser Mann nächster großer Häuptling, wenn ich niedersetze«, informierte Ratasali King, der dem jungen Mann sofort die nötige Ehrerbietung zukommen ließ. »Er spricht auch gut Englis«, fügte Ratasali an. Talua bohrte einen Zeh in den Sand und schien nicht gewillt zu sein, seine Sprachkenntnisse zu beweisen. King kümmerte es nicht; er wollte die Ladung aufnehmen und wieder verschwinden.

Sie setzten sich, wie es das Ritual erforderte, in den Sand und begannen die Unterhaltung, an der auch Jock Bell teilnehmen durfte. Bell hatte hier Gelegenheit, Ratasali über Inselprobleme zu befragen: welchen Häuptlingen konnte man sich nicht gefahrlos nähern, wo waren vermißte Seeleute oder Schiffe abgeblieben und dergleichen. Den Informationen Ratasalis konnte man gewöhnlich trauen.

Während die beiden redeten, blickte King zum Strand hinunter, wo eine große Gruppe von Insulanern ungeduldig wartete. Dies waren seine Kanaken; nach ihrem Aussehen zu schließen hatte er diesmal eine starke Truppe. Die Pflanzer würden gut zahlen.

Nun kam die übliche Einladung der Insulaner, zu einem Fest an Land zu bleiben — wenn Fleisch aufgetragen wurde, konnte es sich leicht um Menschenfleisch handeln, und es gehörte sich nicht, danach zu fragen —, ein Vergnügen, das King mit einer akzeptablen Entschuldigung abzulehnen wußte. Weitschweifig erklärte er Ratasali, daß er die Ebbe noch ausnützen mußte, wies seine Seeleute jedoch an, eine kleine Kiste mit Tabak, Tee und Perlen zu bringen, um die Unhöflichkeit ein wenig abzumildern.

Also zum Geschäft. Nachdem ihm Ratasali versicherte, daß die Zahl der Eingeborenen stimmte, zählte er die exakte Summe ab, steckte das Geld wieder in den Leinwandbeutel und überreichte ihn Ratasali, der daraufhin seinen Freund Higimani anwies, mit dem Verladen der Kanaka in das Großboot des Capitains zu beginnen.

»Dieser Mann kommen zuruck!« rief Higimani King zu

»Schön für dich!« Der Captain wandte sich wieder an Ratasali. »Du hast viele alte Arbeiter, die wieder mit mir kommen? Das sind gute Nachrichten. Erfahrene Männer, das macht es für alle leichter.«

»Ich schicke sie«, verkündete Ratasali. »Mehr bessere andere folgen, machen gute Arbeit. Nächste Mal, du zahlen drei Pfund für alte Arbeiter, eh?«

»Das ist nur fair«, sagte King.

Ratasali grinste vor Vergnügen und schlug seinem Gast auf die Schulter. »Du verdammt guter Mann, Cap’n. Und nächste Mal, du bringen diese Mann ein gut lebend Schaf, eh?«

»Ein Schaf?« fragte King erstaunt.

»Schaf«, insistierte Ratasali. »Diese Mann nicht mehr Häuptling, sondern Gott. Mehr Ehre, verstehen? Mein Sohn auch Gott.«

»Oh, ich verstehe. Ein Gott! Das sind große Neuigkeiten. Du zeigst mir besser, wie man mit einem Gott umgeht.«

Das Großboot war in See gestochen und fuhr mit den zusammengepferchten Eingeborenen zur Medusa zurück. Zwischen dem Agenten und Higimani schien es jedoch Schwierigkeiten zu geben, also sprach King weiter. »Ich habe noch niemals einen Gott kennengelernt. Zum Teufel, das sind wichtige Neuigkeiten für unsere Königin.«

Ratasali nickte abwesend. Auch er hatte bemerkt, daß etwas nicht stimmte. Er erhob sich vom Strand, lehnte sich auf seinen Speer und sah zu Kings zweitem Großboot, auf dem die ebenfalls aufgeschreckten Seeleute ihre Gewehre aus richteten. Er nahm die Schale einer Meeresschnecke und schlenderte, von King gefolgt, fort.

»Das ist eine Schweinerei!« schrie Bell. King hätte ihn erwürgen können. Der rothaarige Bastard mag in Cairns ein großes Tier sein, hier aber unter den Niggern war er ein wandelndes Desaster; total hilflos im Umgang mit ihnen.

»Beruhigen Sie sich«, sagte King. »Was ist los?«

»Die erste Ladung ist fort«, erzählte ihm Bell, »dann besah ich mir die restlichen. Die wollen hier Unbrauchbare einschmuggeln. Schauen Sie sich das an!« Er zog einen Jungen hervor. »Keine Schamhaare. Wir können ihn nicht nehmen, der ist zu jung.«

»Gut, lassen wir ihn hier«, lachte King und sah hilfesuchend zu Ratasali. »Kinder schleichen sich ein, nicht wahr, Häuptling?«

Aber aus Ratasalis Gesicht war das Lächeln gewichen. Verdrossen starrte er auf die Gruppe der Reisewilligen.

»Und was ist mit denen?« schrie Bell und zog andere heraus, die sich in der Menge versteckt gehalten hatten. »Sie sind wertlos. Keiner wird sie kaufen. Schauen Sie sich die beiden Frauen an, sie sind mit Geschwüren bedeckt.« Er stieß sie nach vorne. »Und hier hinten, klapprige alte Knochen, die keinen Penny wert sind. Haben Sie dafür bezahlt?«

Nacheinander zog er zwischen den gesunden Männern Eingeborene hervor, die sich unter seinem Griff krümmten.

Überrascht wandte sich King an Ratasali. »Du hast gute Arbeiter versprochen.«

Voller Wut sprang Ratasali mit dem Speer nach vorne. Sein Angriff aber galt nicht dem Schiffsführer.

Ihm war klargeworden, was geschehen war. Higimani hatte ihn in seinem Eifer, auf dem großen Schiff zu fahren, übers Ohr gehauen und zwischen den gesunden Männern Alte und Kranke versteckt, um die geforderte Anzahl zusammenzubringen. Ratasali stürzte sich auf den Mann, der einst sein Freund gewesen war und nun alles verdarb.

Sein Speer durchbohrte Higimanis Hals. Gleichzeitig gerieten die Seeleute in Panik und feuerten Schüsse ab. Das reichte, um Chaos ausbrechen zu lassen. Die leicht erregbaren Eingeborenen, die nicht getroffen wurden, stürzten sich in den Kampf. Der kleine, ruhige Strand war plötzlich in Aufruhr. In dem Glauben, die Ordnung wiederherstellen zu können, setzten die Seeleute auf dem Boot das Feuer fort.

Bell rannte zum Meer. Über die Schreie hinweg brüllte Captain King seinen Männern zu, das Feuer einzustellen. Ratasali, der fürchtete, daß ihm der erste Tag seiner Göttlichkeit niemals verziehen würde, wenn er nicht zurückschlug, rannte weg und blies lange und hart auf seiner Meeresmuschel. Augenblicklich schoß das herrliche Kriegskanu in die Bucht und nahm direkten Kurs auf die feuernden Seeleute.

King, der in die Kämpfe am Strand verwickelt wurde, die sich durch das Eingreifen der Sippe Higimanis noch verschlimmerten, ging mit einem Speer in der Schulter zu Boden. Vor Schmerz schrie er auf, als jemand den Speer herausriß und ihn zum Wasser zog. Während aller Augen auf das große Kriegskanu gerichtet waren, zerrte der weinende Talua den Kapitän, den Freund seines Vaters, in die Lagune und hinaus in die tieferen Gewässer des Riffs. Blut umströmte sie, als King zu schwimmen versuchte, Talua aber hielt ihn fest, zog ihn durch das warme Wasser und kämpfte sich durch die Wellenkämme der offenen See, bis sie von starken Händen ergriffen und an Bord der Medusa gezogen wurden.

In der Manu Bay sahen die Seeleute mit ihren Gewehren das große, furchterregende Kanu auf sich zukommen. Alle vier waren gute Schützen, aber um die vierzig Krieger zu stoppen, hätte es einer Kanone bedurft. Verzweifelt richtete einer von ihnen seinen letzten Schuß auf den Strand. Er suchte sich den Häuptling der Eingeborenen, der, wie er glaubte, seinen Kapitän getötet und auch den Tod über ihn gebracht hatte; die große braun-glänzende Gestalt konnte er kaum verfehlen, sorgfältig zielte er im schwankenden Boot und erschoß Ratasali, den Gott.

Das große Kriegskanu mit seinen wilden Zähnen kam über sie wie eine schreckliche Sturzsee.

Auch einige der eingeborenen Freiwilligen, entschlossen, nicht zurückgelassen zu werden, schwammen zur Medusa und kletterten an Bord, noch bevor die Mannschaft in Aktion trat. Der Erste Maat hatte den Gewaltausbruch durch sein Fernrohr beobachtet, und sobald King und der Agent sicher an Bord waren, ließ er Segel setzen. Fasziniert hatte er auf das Kriegskanu gestarrt, hilflos mußte er nun mit ansehen, wie seine vier bewaffneten Besatzungsmitglieder niedergemäht wurden. Nun kam es darauf an, die Medusa außer Reichweite zu bringen, bevor es der eingeborenen Kriegspartei einfiel, am Strand Feuerpfeile aufzunehmen und sie damit zu verfolgen.

Inmitten der Verwirrung, die auf dem Deck zwischen den hysterischen Eingeborenen und der beschäftigten Mannschaft herrschte, brachte Bell den Kapitän in seine Kabine. Um das Blut zu stillen, betupfte er die tiefe Wunde. »Wir müssen sie nähen«, sagte er.

King schüttelte den Kopf. Er wollte keine Zeit verlieren. »Nein, verbinden Sie sie nur fest. Ich muß sehen, was dort draußen los ist.«

»Nein, das müssen Sie nicht. Sie können nichts tun. Wir sind unter Segel.«

Neugierige Eingeborene, die längst unter Deck sein sollten, schauten durch die offene Luke zu ihnen hinein.

»Holt Talua«, schrie King. Nach wenigen Minuten wurde der junge Mann die Holztreppe hinabgestoßen. Vor Schmerz stöhnend hielt ihm der Captain die Hand hin. »Danke, Junge, du hast mir das Leben gerettet. Das werde ich dir nicht vergessen. In der nächsten Bucht werden wir dich absetzen, damit du zu deinem Vater zurückkehren kannst.«

»Das kann nicht Ihr Ernst sein«, mischte sich Jock Bell ein. »Sie haben für fünfzig Männer bezahlt, und wir können von Glück sagen, wenn wir lausige dreißig hier haben. Wir haben das Recht, ihn zu behalten.«

Taluas große braune Augen blickten den Captain schmerzlich an. »Mein Vater tot. Männer sagen, Gewehre ihn getötet.«

»O Gott!« sagte King. »Was für ein blutiges Debakel! Das tut mir leid, Junge.«

»Er war selbst daran schuld«, warf Bell wütend ein. »Er wollte uns hereinlegen.«

»Nein, das wollte er nicht. Higimani versuchte uns zu betrügen. Ratasali war darüber genauso überrascht wie ich. Das mindeste, was wir tun können, ist, seinen Sohn freizulassen.«

Aber Talua schüttelte’ den Kopf. »Nicht zurückgegehen. Götter wütend. Viel Kampf nun, um neuen Häuptling zu finden.«

»Ist es gefährlich, wenn du nun zurückgehst?« fragte King.

Talua nickte. »Gut, er bleibt«, sagte Bell. Er schaffte den Jungen an Deck und begann, während der Schoner sich langsam von der Insel entfernte, die Eingeborenen zur Ordnung zu rufen, nahm ihre Namen auf und schickte sie unter Deck. Als er an Talua kam, starrte er ihn wütend an. »Wir haben hier vier weiße Männer verloren, vier gute Besatzungsmitglieder. Wir wollen nicht mehr an Ratasali und seine Familie erinnert werden. Dein Name ist nun Joseph. Verstanden?«

»Jo-seph.« Talua zuckte mit den Schultern. Der Verlust seines Vaters und die Ereignisse des Tages hatten ihn so sehr mitgenommen, daß ihm kaum bewußt war, was hier geschah. Demütig trottete er davon, hinab in den Laderaum, legte sich in eine feuchte Ecke und überließ sich seinem Schmerz. Unter sich spürte er das unruhige Stampfen des Schiffes.

3

Der schäbige Hafen von Cairns in der Trinity Bay kam niemals zur Ruhe. Das äußerste, was er erlaubte, war ein gelegentlicher Schlummer. Und das um drei Uhr nachmittags, wenn sich die Europäer der drückenden Hitze hingaben und die Chinesen, nun vor Anfeindungen geschützt, leise und eilig ihre Besorgungen machten. Aber die Morgendämmerung war wie ein Tollhaus. Beim ersten Anzeichen von Licht begannen die bis dahin in den hohen, weitausladenden Palmkronen verborgenen Vögel zu singen, dann pfiffen die Honigfresser, es erwachte unaufhörliches Gezwitschere, Singvögel fielen mit ihren flötenden Tönen ein, bis, wie ein verrückter Bläserchor, die Papageien einstimmten — alle Arten von Papageien, von den Buntsittichen und Kakadus bis zu den Tausenden bunter Loris — und der Lärmpegel sich zu einem ohrenbetäubenden Kreischen steigerte.

Und das waren nur die Hintergrundgeräusche. Mike Devlin wälzte sich unruhig in seinem Bett in dem völlig zu Unrecht so genannten Palace Hotel. Die Vögel gehörten zum Leben im Norden, er hörte sie kaum noch, aber was er hörte, waren die Schreie und Flüche der nächtlichen Krakeeler, die aus den Bars und Bordellen wankten.

»O Gott«, murmelte er, drehte sich auf die andere Seite, um noch etwas Schlaf zu erhaschen, als Schlägereien ausbrachen, Frauen aufschrien und fluchten und eine zornige Gattin ihren Mann beschimpfte. Pferde schnaubten und wieherten und wirbelten Staub auf, während sie sich in den Straßen aufbäumten, Staub, der die heiße Luft noch mehr verdickte und der sich dem Gestank frischen Pferdedungs und den allgegenwärtigen Ausdünstungen der weitläufigen Mangrovensümpfe von Trinity Bay hinzufügte.

»Ebbe«, kommentierte er grimmig. Der Gestank war noch schlimmer, wenn die schlammigen Abfälle zum Vorschein kamen.

Er hörte einige Schüsse, aber nicht einmal das brachte ihn in Bewegung. Betrunkene, denen der Zeigefinger locker saß, waren nichts Ungewöhnliches in dieser Ecke — Goldschürfer, Seeleute, Viehtreiber und Pflanzer waren rauhe Menschen. Er fragte sich, ob diese Stadt im Grenzland wohl jemals zur Ruhe kommen würde. Früher oder später mußte sie es, ging es ihm durch den Kopf. Providence, die Plantage, die er verwaltete, war von diesem Hafen abhängig.

Der Lärm draußen nahm zu; verschlafen beugte er sich über die Veranda, um auf die Straße hinabzublicken. Er war noch immer nicht sonderlich interessiert — es war noch nicht Sonntag. Da Sonntag ihr einziger freier Tag war, kamen Samstagnacht wagenweise Kanaka in die Stadt. Betrunken stellten sie ein wirkliches Problem dar. Meistens gelang es Mike, seine Arbeiter zu überreden, zu Hause zu bleiben, aber wenn sie darauf bestanden, die »hellen Lichter« zu besuchen, dann hatte er keine rechtliche Möglichkeit, sie davon abzuhalten. Alles, was er tun konnte, war, Sonntagnacht einen Wagen zu schicken, der die »Leichen« wieder aufsammelte; die meisten der armen Dummköpfe tranken sich bewußtlos.

»Was ist los?« schrie er den Mannern unter ihm zu.

»Ein Aufruhr!« brüllte einer. »Ein Aufruhr im alten Lagerhaus.«

»Großer Gott!« Er zog hastig seine Kleider an und rannte die wackelige Nebentreppe hinab und zum Kai. Der Schuppen war die erste Station für die neu eingetroffenen Kanaka, hier wurden sie von den Einwanderungsoffizieren registriert und ihre Namen aufgezeichnet. Immer eine verwirrende, manchmal auch lustige Prozedur, denn die wilden Kerle kamen hier zum ersten Mal mit europäischer Kleidung in Berührung: mit Hosen, Hemden, Stiefeln und Hüten. Die meisten von ihnen hatten vorher lediglich einen Lendenschurz getragen, ihr Kampf mit den Kleidern war daher für die Zuschauer und selbst für die fröhlichen Insulaner ein großes Vergnügen. Sogar die Unglücklichen, die entführt worden waren, fanden bei den scheinbar chaotischen Vorgängen einigen Spaß.

Und verwundert starrten sie um sich, wenn sie zum ersten Mal ein Dorf der Weißen erblickten. Alles setzte sie in Erstaunen, besonders die Pferde. Mit einem Dolmetscher an ihrer Seite standen sie aufgereiht und warteten, bis die Beamten sorgfältig Datum und ihren Bestimmungsort notierten. Nach dem Gesetz waren die Pflanzer verpflichtet, sie nach genau drei Jahren wieder auf ihre Heimatinseln zurückzuschicken. Die Zeitspanne sorgte oft für Probleme, denn viele der Freiwilligen waren nicht in der Lage, zwischen Monden und Jahren zu unterscheiden. Drei Monde fort zu sein war für viele ein Abenteuer, wenn sie aber herausfanden, daß sie sich für drei Jahre verkauft hatten, regten sie sich verständlicherweise auf. Furcht und Verzweiflung waren die gewöhnlichen Reaktionen — niemals aber Aufruhr.

Als Mike sich dem Schuppen, einem ehemaligen Lagerhaus, näherte, schien der plötzliche Aufstand mehr oder weniger niedergeschlagen zu sein. Übel zugerichtete Männer, Seeleute und Beamte, wanderten verwirrt am Kai herum, ihre Köpfe und Hemden waren mit Blut bedeckt. Einige Insulaner krümmten sich unter den Schlagstöcken der Polizisten, Blut floß aus Kopfwunden, und drei Soldaten bewachten mit Gewehren die Tür des Schuppens. Drinnen hämmerten die Eingeborenen noch immer gegen die Wellblechwände.

»Was zum Teufel ist passiert?« fragte Mike den Agenten Jock Bell.

»Woher soll ich das wissen«, gab Bell verärgert zurück. Sein vom Whisky gerötetes Gesicht war noch fleckig von der Anstrengung. »Wir haben sie gerade aussortiert, als sie Amok liefen.«

»Haben die Alkohol da drin?«

»Soweit ich weiß, nicht.«

»Es ist Ihre Aufgabe, das zu wissen«, sagte Mike wütend. »Ich habe gestern dreißig von den Jungs angeheuert und erwarte, sie in einem Stück zu bekommen, nicht zerschlagen und durchgeprügelt. Wo ist Captain King?« ’

»Noch immer an Bord. Hat sich ein Fieber eingefangen.«

Mike stürmte zu einem der Einwanderungsbeamten hinüber. »Was ist los, Charlie?« rief er ihm durch das Getöse hindurch zu.

Charlie saß schwer auf einer Kiste und rieb sich seinen Nacken. »Einer der verdammten Hunde hat mir einen Schlag verpaßt, hätte mir fast das Genick gebrochen.«

»Warum?«

»Keine Ahnung! Sie stellten sich der Reihe nach auf, und plötzlich fielen sie über uns her.«

»Wer hat sie Aufstellung nehmen lassen? Bell?«

»Ja, er und einige seiner Kumpel.«

»Seine Jungs mit den Stöcken?«

»Nun ja, du weißt, wie die Nigger sich anstellen. Jock hat ihnen nur ein wenig Zunder gemacht, nicht mehr als sonst auch.«

»Außer, daß es einem nicht gefiel«, sagte Mike. Er sah sich um. »Wo ist Solly Sam?«

Solly Sam war der Dolmetscher, ein Mischling von den Salomonen, der Sohn eines Missionars, wie es hieß, aber das war wahrscheinlich ein Witz. Mike brauchte ihn, um herauszufinden, ob sich unter seinen neu erworbenen Arbeitern ein Hitzkopf befand. Obwohl die Kanaka in ihrer Heimat als Wilde galten, paßten sie sich erstaunlich gut der Disziplin in den Zuckerrohrfeldern an; einer der Gründe, warum Pflanzer auf den Fidschis oder in Queensland sich um sie als Arbeitskräfte rissen. Weder die Bewohner der Fidschis noch australische Aborigines wollten auf den Feldern arbeiten, die letzteren verachteten die Kanaka und nannten sie die »Hunde der weißen Männer«. Um auf Providence den Frieden zu erhalten, wählte Mike seine neuen Arbeiter sorgfältig aus. Unruhestifter konnte er nicht gebrauchen.

Solly Sam hockte auf dem Boden, neben ihm ein halbes Dutzend Eingeborener, die aus dem Gemenge gezogen worden waren. »Verdammt guter Kampf«, grinste er. Er blinzelte Mike zu.

»Verdammt dummer Kampf«, gab Mike zurück.

»Wer hat angefangen?«

»Weiß nich’, Boß. Ging zu schnell. Bin ziemlich schnell durch dieses Fenster.«

»Was ist mit denen hier?« Mike zeigte auf die unter Arrest stehenden Insulaner.

»Ah, die wissen nichts.«

Solly Sam sah zu, wie Mr. Devlin zu den Soldaten hinüberging und nach einem lauten Wortwechsel die Erlaubnis erhielt, den Schuppen zu betreten.

»Geben Sie uns aber nicht die Schuld, wenn sie Ihnen den Kopf abreißen«, schrie ihm ein Soldat hinterher, nachdem Mike darauf bestanden hatte, ihnen unbewaffnet gegenüberzutreten.

Solly klopfte zwei Eingeborenen auf die Schulter und redete mit ihnen in ihrer Sprache. »Dieser Mann ist Mr. Devlin. Ein starker Mann, guter Boß. Ihr Jungs seid glücklich, ihr geht mit ihm.«

Sie blickten auf; sie sahen erbärmlich aus. Niemand hatte sich um sie gekümmert und ihre Wunden versorgt; in ihrem jetzigen Zustand waren sie alles andere als glücklich. Aber Solly lachte. »Keine Knochen gebrochen. Die Weißen können euch hier nichts tun, ihr seid für sie Geld wert. Aber wenn ihr auf die Plantagen kommt, dann müßt ihr aufpassen. Einige Bosse schlechte Männer. Nicht gut. Verhaltet auch also ruhig, arbeitet hart, oder sie erschießen euch und sagen den Häuptlingen, daß ihr an einer Krankheit gestorben seid.«

Der Krach im Schuppen verstummte, bald danach erschien Devlin mit einigen seiner Arbeiter. Solly erkannte manche Freunde, darunter Kwaika und Manasali, der auf den Feldern als Sal bekannt war.

Mike gab Kwaika zu verstehen, Männer von ihrer Insel Malaita aufzurufen. Als die Kanaka aus der fahlen Dunkelheit hervortraten, ging Jock Bell dazwischen. »Was tun Sie hier, Devlin? Nehmen sich wie immer die besten.«

»Nein, ich trenne sie nur. Der Aufruhr kann von Fehden zwischen den Inseln herrühren. Sagen Sie King daß ich sie zum Glockenturm bringen werde.«

Solly Sam hörte aufmerksam zu, als die Namen aufgerufen wurden und die Manner von Malaita vortraten. Natürlich wußte er, worum der Streit gegangen war. Die verletzten Insulaner hatten es ihm mit furchtsamen Stimmen erzählt, allerdings hütete er sich, die Informationen weiterzugeben, nicht einmal an Mike Devlin. Solly wußte, warum er sich aus Stammesangelegenheiten heraushielt. Dennoch trieb ihn die Neugierde nach vorne. Er bemerkte, wie Kwaika kurz innehielt, bevor er den Namen »Joseph« rief.

Es gab eine Verzögerung. Keinem der Weißen fiel etwas auf, aber finstere Blicke gingen von einem Insulaner zum anderen, als Joseph vortrat. Dann senkten sich ihre Augen, als wäre nichts Außergewöhnliches geschehen. Solly hielt vor Aufregung den Atem an. Niemals zuvor hatte er einen Gott gesehen. Das war nicht Joseph; das war, so hatte man ihm erzählt, Talua, der Sohn des großen Häuptlings und kürzlich ernannten Gottes Ratasali, der in den Himmel gegangen war, nachdem er seinen Sohn zu seinem Nachfolger gesalbt hatte.

Die Insulaner glaubten inzwischen, daß der Kampf am Strand von Manu Bay vorherbestimmt war, daß Ratasali von den anderen Göttern von seinem bevorstehenden Tod unterrichtet worden war und er dann, nach spektakulären Zeremonien, dahinging, um sich mit ihnen zu vereinigen. Es paßte alles zusammen, mußte Solly sich eingestehen: der Zeitpunkt der Zeremonien, das letzte Opfer, das Ratasali durch seinen besten Freund Higimani darbrachte, und seine Flucht in den Tod. Der Sohn Ratasalis, den Solly gut gekannt hatte, stand nun vor ihm. Er war ein prachtvoller junger Mann, prachtvoll selbst noch in dem zu engen Hemd und den zu kurzen Hosen.

Unterwürfig ging Talua mit den anderen — ganz anders als sein stolzer kriegerischer Vater. Solly wußte nicht, ob Talua nur Possen spielte oder wirklich von sanftmütigerer Natur war. »Aber der Vater wird erscheinen«, sagte er sich. »Ratasali wird einen klugen Gott abgeben. Er wird aufpassen. Und dieser Jock Bell ist ein gezeichneter Mann.«

Weise nickte er und genoß sein Geheimnis. Bell hatte Joseph beim Aufstellen geschlagen! Die Männer von Malaita waren außer sich, daß dieser Weiße es wagte, einen Gott zu schlagen. Gewalttätig und spontan brach es aus ihnen heraus. Um Talua zu schützen, griffen sie alle Weißen in ihrer Nähe an. Niemand Bestimmtes konnte für den Angriff verantwortlich gemacht werden, und keiner würde den Grund verraten. Es erfüllte sie mit großem Stolz, daß Talua unter ihnen war, Talua, den sie bereits als ihren Führer anerkannten, als ihren eigenen Gott, der über sie wachte und ihnen in diesem fremden Land Glück brachte.

Und welch ein fremdartiges Land es war! Als man sie vom Kai wegtrieb, versuchten die Jungs, wie man sie nun rief, ihre neue Umgebung zu begreifen, wurden aber von ihrer Kleidung daran gehindert. Sie schwitzten in den rauhen Hemden, zupften am Hintern, um die Einschnürung dieser Dinger, die man Hosen nannte, zu mildern, und zogen trotz der Warnungen der alten Arbeiter die Stiefel aus, weil sie Blasen hervorriefen.

»Stiefel schützen euch in den Zuckerrohrfeldern«, erzählte man ihnen. »Sie schützen vor den Schlangen.« Aber das alles ergab für sie keinen Sinn. Auch verwirrte sie, daß sie von diesen weißen Männern, dem Boß und den beiden anderen, plötzlich anders behandelt wurden; sie trugen keine Gewehre oder Stöcke, schlenderten neben ihnen her und reichten runde Wasserbeutel aus Leinwand herum.

Während sie im Schatten eines hohen Baumes ruhten, begann das Aufrufen der Namen erneut, diesmal ohne jeglichen Streit. Nahrungsbeutel wurden ausgegeben. Das Essen — Brot mit Fleischstreifen und viele Bananen — war besser als der verschimmelte Reis, den sie auf dem Schiff erhalten hatten.

Als sie in die Wagen kletterten, die sie in ihre neue Heimat, die Plantage Providence, bringen sollten, hatten die Insulaner einiges von ihrer Skepsis verloren, sie waren zufriedener, manche lachten sogar und drängelten sich ausgelassen auf die Wagen.

Die Kutscher der Rollwagen waren Weiße, Plantagenarbeiter, die für diese Aufgabe abgestellt wurden und keineswegs unglücklich waren, eine Nacht in der Stadt verbringen zu müssen.

»Ich muß in der Stadt bleiben, um die neuen Besitzer zu empfangen«, sagte ihnen Mike. »Die Caroline muß jeden Tag einlaufen. Behaltet die alten Arbeiter, Kwaika und Sal, vorne bei euch, das verleiht ihnen Autorität. Ihr solltet keine Probleme bekommen, aber sorgt dafür, daß ihr den Pferden beim Halfway Creek einige Stunden Ruhe gönnt.«

Erleichtert, daß die Kanaka sich beruhigt hatten, winkte er ihnen nach. Er hatte diesmal dreißig Männer angeheuert, keine Frauen. Einzelne Frauen verursachten zu viele Probleme. Er und Jake hatten darin von Anfang an übereingestimmt. Für das halbe Dutzend Kanaka, das ihre Frauen mitgebracht hatte, hatten sie kleine Ehequartiere errichtet; seither waren sechs Paare die übliche Zahl. Die übrigen Männer wohnten, eine halbe Meile vom Haupthaus entfernt, in langen Baracken, sorgsam getrennt von den Frauen. Die Ehefrauen kochten für alle Männer.

Auf dem Weg zur Bank, um das Geld für Captain King zu besorgen, dachte Mike an seinen Freund Jake Wallace. Er vermißte ihn und war alles andere als froh darüber, daß er nun neue Besitzer mit dem Land vertraut machen sollte. Wenn sie denn beschließen sollten, ihn weiterhin zu beschäftigen. Nach allem, was er wußte, brauchte ihn dieser Engländer, Corby Morgan, nicht unbedingt. Mike war mit seinen Vierzig kerngesund, er liebte die Arbeit auf Providence, ja, liebte die Plantage, auf der er die letzten sechs Jahre gearbeitet hatte.

Im Laufe der Zeit hatte er sich in Dutzenden von Jobs versucht. Einige Jahre lang war er von Hobart aus auf Walfängern ausgelaufen, was ihm eine wahre Abscheu vor faulen Gerüchen eingetragen hatte. Reine Luft war für ihn fast zur Obsession geworden. Die Plantage war, außer während des Abbrennens, wunderbar frisch und grün, und der Fluß, der an den Feldern vorbeifloß, führte kristallklares Wasser.

Daß er Jake Wallace kennenlernte, war reiner Zufall gewesen. Nach den Walfängern hatte Mike als Schafscherer gearbeitet, dann — er war in den Norden gezogen — als Arbeiter auf einer Rinderfarm, später als Treiber. Rastlos trieb er durch die Städte von Queensland und endete schließlich als Barmann in Brisbane. Und dort war es, wo er Jake und seinen Kumpel Tom Swallow kennengelernt hatte.

»Mr. Swallow stellt im Süden Kekse her«, hatte ihm Jake erzählt. Nach Art der Barmänner hatte er die Information höflich, doch ohne wirkliches Interesse aufgenommen.

Später, während Jake wie üblich seine Pints trank, führte er das Thema Tom Swallow weiter aus. »Ein raffinierter Kerl, dieser Tom. Hat im Norden, in der Nähe der Trinity Bay, einen Streifen Land gekauft, um Zucker anzubauen. Wie findest du das?«

»Sehr schön«, erwiderte er abwesend.

»Aber kapierst du nicht, Mike? Zucker. Kekse. Er hat nun alles unter einem Dach. Er besitzt eine Keksfabrik.«

»O ja, ich verstehe.« M1ke dachte nicht mehr daran, bis Monate später Jake wieder in die Bar kam und erzählte, daß er, nachdem Tom Swallow so gute Geschäfte machte, nun ebenfalls ins Zuckergeschäft eingestiegen war. Auf den Rat Swallows hin hatte Jake ein großes Anwesen in der gleichen Gegend erworben. »Eine unberührte Landschaft, herrlich, tropisch, ideal für Zucker. Natürlich muß ich es nach und nach roden, aber dieser verdammte Zucker wächst so schnell, es wird nicht lange dauern, und ich habe die erste Ernte.«

»Und dann?«

»Dann verkaufe ich soviel wie möglich hier und exportiere den Rest.«

»Klingt kompliziert.«

»Ist es aber nicht. Tom wird mir zeigen, wie es zu machen ist. Warte nur ab, bald habe ich eine der besten Plantagen im Norden. Und werde Millionär.«

»Wieviel Land hast du gekauft?«

»Zweihundertfünfzig Hektar.«

»Allmächtiger Gott! Ich hoffe, du weißt, was du tust.«

»Klar. Wegen der Goldvorkommen dort oben wächst die Stadt Cairns in der Trinity Bay. Und wenn das Gold einmal erschöpft ist, wird sie durch den Zucker am Leben gehalten.«

»Ich war noch nie so weit im Norden. Ich dachte, das sei Weideland für Rinder.«

»Nein, das liegt hinter den Bergen. An der Küste ist es zu feucht. Warum kommst du nicht einfach mit?«

»Was?«

»Du hast doch gehört. Schmeiß diesen Job hin und komm mit.«

»Was kostet mich das?«

»Es kostet dich nichts. Ich setz’ dich auf meine Lohnliste.«

»Wie weit ist Trinity Bay von Brisbane entfernt?« fragte Mike, der nun aufmerksam geworden war.

»O Gott, weiß ich nicht. Einige tausend Meilen, nehme ich an, Luftlinie. Das Schiff läuft morgen aus. Ich muß meine Pferde früh an Bord bringen. Du kannst mir dabei helfen.«

Mike zog seine Schürze aus, gab dem Kneipenbesitzer die Hand und ging mit Jake mit.

Während sie auf ein Kontingent Kanaka warteten, das in Cairns eintreffen sollte, ritten die beiden Männer die Grenzen von Jakes Land ab, das er Providence getauft hatte, untersuchten sorgfältig das Terrain, zeichneten Karten und entschieden, welche Teile sie als erste roden wollten. Dann machten sie sich mit dem Fluß vertraut, der das Anwesen durchzog.

Sie erkundeten den Oberlauf des Barron River und waren von der wilden Schönheit des Regenwaldes überwältigt. Sie durchquerten alte, mit Farnen und Orchideen überwachsene Felsschluchten und schlugen sich durch den Dschungel, der vor bunten Vögeln und Schmetterlingen wimmelte und in dem in der Nacht Kaskaden von phosphoreszierenden Pflanzen schimmerten. Als sie die mächtigen Wasserfälle, die Barron Falls, erreichten, war Jake außer sich vor Begeisterung. »Einfach schön, nicht? Verdammt! schön.«

Mike mußte ihm zustimmen. Auch wenn er sich vom Aufstieg müde und zerschlagen fühlte. Er hatte erwartet, daß die Gegend um die Trinity Bay der in Brisbane glich. Nichts hatte ihn auf dieses atemberaubende Naturereignis vorbereitet.

Wenn er nun von der Bucht in diese dampfenden grünen Berge hinaufblickte, stand ihm dieses Erlebnis wieder vor Augen. Es war, als wollte die Natur damit protzen, als wollte sie ihre überquellende Schönheit in fast dekadenter Fülle zur Schau stellen. Eine Dekadenz, die er noch unten in Providence spürte, die sich dort auf die fruchtbaren Niederungen legte und im Säuseln der Zuckerrohrfelder zu hören war, das so verführerisch klang wie die Flöte Pans.

Er lachte leise auf, als er sich an diese halsbrecherische Expedition erinnerte. Zwei Grünschnäbel, die völlig ahnungslos in das Land der Irukandji eingedrangen waren, in die Heimat einer der wildesten Aborigine-Stämme im Norden. Allerdings hatten sie Glück gehabt und nicht die Aufmerksamkeit der Schwarzen erregt. Trotz der andauernden Kriege zwischen den Aborigines, den Goldschürfern und den in das Landesinnere vordringenden Rinderzüchtern war Providence von ihren Streitigkeiten verschont geblieben. Einige Aborigine-Clans kampierten zwar noch immer auf der Seite des Flusses, die zur Plantage gehörte, aber meistens blieben sie für sich. Ihre kriegerischen Brüder blieben auf der westlichen Seite.

Jake ließ sie gewähren und gab ihrer Bitte nach, die Plantage durchqueren zu dürfen. Die Aborigines hielten an ihren alten Sitten fest; sie folgten den alten Pfaden, und wenn diese Pfade durch die Plantage führten, dann war es der Weg, den sie nehmen mußten. Auch wenn, nachdem die Gebäude errichtet waren, ein Pfad plötzlich einen Umweg machte und direkt an der Küche vorbeiführte, wo ihnen Essen gereicht wurde. Nein, die Schwarzen waren kein Problem in Providence. Aber auf die Kanaka mußte man aufpassen. Es kam öfters vor, daß sie Amok liefen und Kämpfe zwischen ihnen ausbrachen. Jake und Mike mußten ein straffes Regiment führen.

Schließlich waren die Kanaka angekommen, und sie hatten mit der Arbeit in Providence begonnen. Und wie sie schufteten, er und Jake, Seite an Seite mit fünfzig Kanaka. Sie rodeten das Land und pflanzten ein Zuckerrohrfeld nach dem anderen. Niemals zuvor hatte Mike so hart gearbeitet, und niemals zuvor hatte er es mehr genossen. Es war aufregend, die Schößlinge zu hohen Pflanzen emporwachsen zu sehen, wogende Felder mit Zuckerrohr. Und dann die Ernte einzubringen und die Arbeit des Jahres zu feiern.

Er ging an den vergitterten Fenstern der Bank von New South Wales vorbei und öffnete die schwere Tür. Der Eigentümerwechsel gefiel ihm nicht.

Er und Jake hatten Providence der Wildnis abgerungen, sie hatten die Baracken, die Ställe und das Herrenhaus gebaut. Und nach nur drei Jahren hatte Jakes Investition Profit abgeworfen. Und nun, da der Zucker boomte, übernahmen Fremde die Plantage.

»Ja, Mr. Devlin?« sprach ihn der Bankangestellte an. Mike überschlug schnell die Kosten. Zweihundertundzehn Pfund für Captain King.

Ein Pfund pro Kopf an die Einwanderungsbehörde für die dreißig Kanaka, dazu zehn Pfund pro Kopf für die Rückfahrt, die treuhänderisch verwaltet wurden um sicherzustellen, daß die Männer nach drei Jahrenwwieder zurückkehrten. Funfhundertundvierzig Pfund.

»Geben Sie nur sechshundert«, sagte er zu dem Angestellten und unterschrieb das Abbuchungsformular. Er hatte noch dreihundert Pfund ausstehen, doch das Providence-Konto war ziemlich leer. Erst nach der Ernte konnten sie wieder mit Einnahmen rechnen. Der neue Besitzer, der reiche Engländer, mußte das Konto sehr bald auffüllen.

Er steckte das Geld ein, trat hinaus in das gleißende Sonnenlicht und begab sich in die Saloonbar des Victoria Hotels, wo solche Transaktionen durchgeführt zu werden pflegten.

Noch immer fiel es ihm schwer zu glauben, daß Jake nicht mehr lebte. Der große, vor Leben strotzende Jake, der immer im Mittelpunkt gestanden hatte. Was hatten sie für Feste gefeiert! Nach einer dieser Partys — die Fiedler spielten, Freunde wandelten im Mondschein auf der Frontveranda — stürzte Jake die Verandatreppe hinab. Ein Schrei von Jake. Gelächter der Gäste. Dann Schweigen.

Er fiel nicht aus Betrunkenheit. Ein Herzinfarkt. Die erschütterten Männer und weinenden Frauen trugen ihn in das Haus, einige Minuten später verkündete Dr. Leary seinen Tod.

Es war typisch für Jake, daß er, der sich immer für unverwüstlich gehalten hat, kein Testament hinterlassen hatte. Providence fiel daher an seinen Sohn Tom, einen Pferdezüchter aus Brisbane. Nur wenige Tage nach der Beerdigung bot Tom die Plantage zum Kauf an.

Mike, der nicht abwarten wollte, daß er vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, handelte mit Tom aus, daß er bis zum Verkauf als Übergangsverwalter bleiben konnte. Unter der Bedingung, daß er sich auf dem Anwesen ein Gebäude für sich errichten durfte. Er konnte, wie er sagte, doch wohl kaum mit den neuen Eigentümern im Herrenhaus wohnen. Ein neues Quartier war daher unumgänglich.

»Sie werden es nicht besser wissen«, erklärte er Tom. »Ich will, daß sie die Unterkunft des Verwalters als etwas Selbstverständliches betrachten.«

»Und wenn sie Sie nicht übernehmen?«

»Dann habe ich Pech gehabt. Aber wenn, habe ich ein Haus für mich allein. Und glauben Sie mir, Tom! Wenn ich hier abhaue, dann wird das alles hier vor die Hunde gehen. Ich werde dafür sorgen, daß Sie keinen anderen Verwalter finden, und schließlich wird nichts mehr dasein, was Sie verkaufen könnten.«

»Das ist nicht fair.«

»Das ist verdammt fair. Gehen Sie drauf ein, oder lassen Sie’s bleiben.«

Während Tom nach einem Käufer suchte — ohne Erfolg zunächst, da es weiter im Süden bessere Anlagemöglichkeiten gab und der Norden als zu heiß und zu gefährlich für Weiße galt —, baute sich Mike auf dem Hügel über dem Hauptgebäude ein kleines, niedriges Haus, von dem er das Tal überblicken konnte, und führte die Verwaltung der Plantage weiter. In seiner Verzweiflung inserierte Tom die Plantage schließlich in London, und Providence wurde verkauft. Zu einem lächerlichen Preis, wie Mike ihm erzählte, was Tom allerdings nicht kümmerte. Er wollte das Geld haben und nicht mehr länger auf ein besseres Angebot warten.