Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

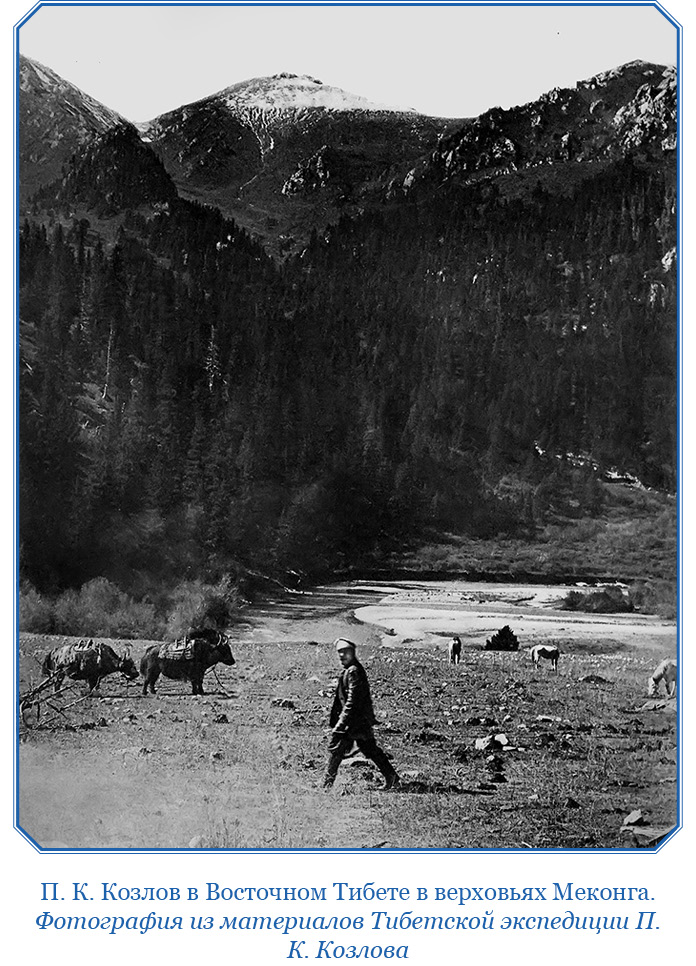

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

А. И. Андреев. Биографический очерк

Для меня нет лучше жизни, чем во время путешествия.

Выдающийся путешественник Петр Кузьмич Козлов (1863–1935) принадлежит к блестящей плеяде путешественников-исследователей Центральной Азии второй половины XIX – начала XX века. Ученик и последователь Н. М. Пржевальского, он целиком посвятил свою жизнь научному освоению обширных территорий азиатского материка, малоизученных или совсем неизвестных географической науке того времени.

П. К. Козлов родился в бедной малограмотной семье в городе Духовщина на Смоленщине. Окончив городское шестиклассное училище, он собирался поступить в Виленский учительский институт, однако педагоги (среди которых был известный в будущем деятель просвещения В. П. Вахтеров) не смогли выхлопотать ему казенную стипендию. Петру Козлову пришлось устроиться работать в контору местного винокуренного завода в поселке Слобода (ныне город Пржевальск, Смоленской области). Случайная встреча с Н. М. Пржевальским в 1882 г. в Слободе, где находилось имение прославленного путешественника, круто изменила жизнь деревенского юноши.

Н. М. Пржевальский увидел в юном Петре Козлове родственную душу и предложил участвовать в своей IV Центральноазиатской (II Тибетской) экспедиции. Для этого Козлову пришлось сдать экзамен за курс Смоленского реального училища и поступить вольноопределяющимся в армию, поскольку Н. М. Пржевальский комплектовал свои экспедиции исключительно из военнослужащих. «Пржевальский явился моим великим отцом: он воспитывал, учил и руководил общей и частной подготовкой к путешествию», – вспоминал позднее Козлов. Под непосредственным руководством Н. М. Пржевальского юноша приобрел необходимые для дальних странствий знания и практические навыки, в частности обучился искусству препаратора. В дальнейшем, работая рядом с Н. М. Пржевальским, П. К. Козлов сформировался как профессиональный путешественник-исследователь, овладел его экстенсивно-описательным методом «маршрутной рекогносцировки» и успешно использовал в своей исследовательской деятельности.

«Из этого двухлетнего, первого для меня путешествия, я возвратился иным человеком – Центральная Азия стала для меня целью жизни», – писал Козлов в кратком биографическом очерке. «Такое убеждение не поколебалось, наоборот, еще более укрепилось после тяжелых нравственных страданий, связанных с неожиданной смертью моего незабвенного учителя […]». Светлый образ Н. М. Пржевальского – Пшевы – вдохновлял Козлова всю его жизнь.

Другим учителем и покровителем Козлова долгие годы был знаменитый географ-путешественник, вице-председатель императорского Русского географического общества П. П. Семенов-Тян-Шанский, немало содействовавший его экспедиционной деятельности после смерти Н. М. Пржевальского.

С 1883 по 1926 гг. П. К. Козлов совершил шесть больших экспедиций в Монголию, Западный и Северный Китай и Восточный Тибет, три из которых возглавил лично[1]. Особенно ярко его талант как путешественника-натуралиста проявился во время первой самостоятельной Монголо-Камской экспедиции 1899–1901 гг. Ее научные результаты превзошли все ожидания – Козлов привез в Санкт-Петербург огромную и необычайно разнообразную естественно-историческую коллекцию, интересные этнографические сведения о кочевых племенах Тибета, ценнейшие данные по зоогеографии совершенно неизученных областей Центральной Азии. В результате этой экспедиции, прошедшей со съемкою более 10 000 км, были нанесены на карту крупнейшие хребты в Восточном и Центральном Тибете (хребет Русского географического общества, хребет Водораздел (бассейнов Хуан-хэ и Янцзы), хребет Рокхилла и др.). Исследования Козлова получили высокую оценку мирового научного сообщества. Снарядившее экспедицию ИРГО наградило путешественника за выдающийся вклад в изучение Центральной Азии своей высшей наградой – Константиновской золотой медалью.

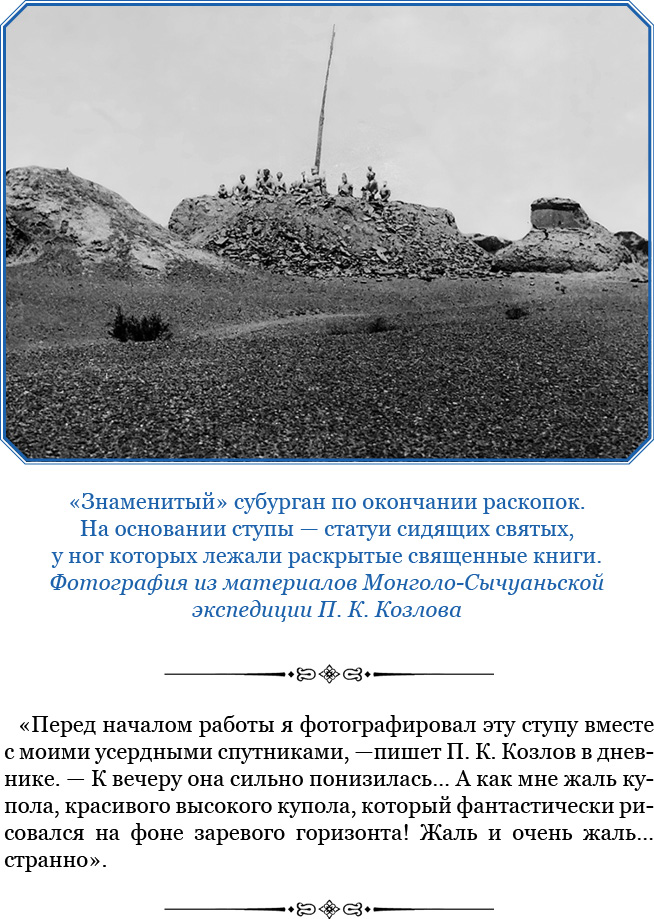

Следующая экспедиция Козлова – Монголо-Сычуаньская (1907–1909) – прославила его уникальными археологическими находками, сделанными при раскопках «мертвого» города Хара-Хото на р. Эдзин-гол, в песках южной Гоби. В одной из культовых построек – субургане-реликварии, получившем название «знаменитый», П. К. Козлову посчастливилось найти богатейшую коллекцию, содержащую тысячи книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и икон, святыни из буддийских храмов и т. п. Материалы из «знаменитого» субургана позволили ученым восстановить историю забытого тангутского государства Си-Ся, просуществовавшего около 250 лет (982—1227 гг.) на территории современного северного Китая.

Открытие и сенсационные раскопки Хара-Хото получили большой резонанс в научном мире, что принесло Козлову высшие награды Итальянского и Лондонского географических обществ, премию им. П. А. Чихачева Французской Академии наук, а императорское Русское географическое общество и Венгерское географическое общество избрали его почетным членом, соответственно в 1910 и 1911 гг.

Еще одно важное событие в жизни Козлова этого периода – знакомство с духовным и светским правителем Тибета Далай-ламой ХIII. Их первая встреча произошла в 1905 г. в столице Внешней Монголии Урге, куда Далай-лама был вынужден бежать из-за вторжения в Тибет англичан. Капитан Козлов[2] приветствовал тибетского первосвященника и поднес ему подарки от имени Русского географического общества за гостеприимство, оказанное Монголо-Камской экспедиции в 1899–1901 гг., а также по поручению МИД и Главного штаба обсуждал возможность предоставления Россией помощи Тибету. Встреча Козлова с Далай-ламой, состоявшаяся в столь драматический для Тибета момент, положила начало их теплым дружеским отношениям, продолжавшимся долгие годы.

В 1909 г. путешественник нанес новый визит правителю Тибета – на этот раз в буддийском монастыре Гумбум (в провинции Амдо, в Восточном Тибете). Завязывание близких отношений с Далай-ламой и его приближенными имело не только важное политическое значение, с точки зрения укрепления русско-тибетских связей, но было весьма полезным и в личном плане, поскольку открывало перед пытливым исследователем двери в запретную для европейцев Лхасу.

Этим обстоятельством Козлов попытался воспользоваться в 1914 г., начав подготовку к новому большому путешествию. Экспедиция проектировалась как Монголо-Тибетская. Ее целью должно было стать дополнительное исследование развалин Хара-Хото и изучение Тибетского нагорья, главным образом бассейнов верхнего течения трех великих рек Азии: Янцзы, Меконга и Салуэна. В то же время Козлов втайне надеялся, что ему наконец-то удастся осуществить свою и своего учителя заветную мечту – побывать в Лхасе. Но в его планы неожиданно вмешалась мировая война. В результате полковник Генштаба П. К. Козлов отправился на Юго-Западный фронт, где некоторое время исполнял должность коменданта городов Тарнов и Яссы. А затем в 1915 г. его командировали в Монголию во главе особой правительственной экспедиции («Монголэкс»), занимавшейся закупками скота для нужд действующей армии.

Октябрьскую революцию Козлов воспринял неоднозначно, но от сотрудничества с большевиками не отказался. Не последнюю роль в этом сыграла его востребованность новой властью. Уже в ноябре 1917 г. Российская академия наук назначает Козлова комиссаром в знаменитый крымский акклиматизационный зоопарк-заповедник Аскания-Нова. Такое назначение не было случайным: хорошо знакомый с самим зоопарком и его основателем Ф. Э. Фальц-Фейном, Козлов еще до войны энергично выступал за скорейшую национализацию этого уникального уголка природы. И в новых политических условиях он продолжил борьбу за сохранение зоопарка от разграбления и уничтожения, итогом которой стал декрет правительства советской Украины о «сбережении» Аскании-Нова в апреле 1919 г.

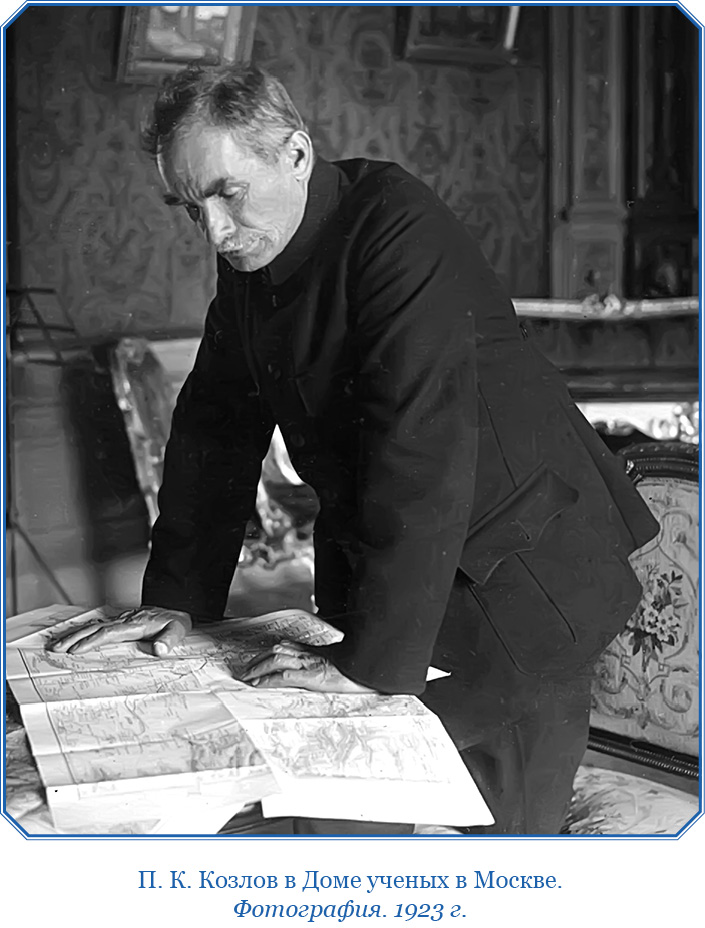

С окончанием гражданской войны появилась надежда на возобновление исследовательской деятельности, на новое путешествие в любимую Центральную Азию. 22 августа 1922 г. Козлов выступил с докладом в Совете Русского географического общества и поднял вопрос о возрождении несостоявшейся Монголо-Тибетской экспедиции на тех же основаниях и с той же программой научных исследований, какая была предложена Обществу в 1914 г. Руководство общества горячо поддержало планы Козлова, рассчитывая с помощью новой большой экспедиции поднять престиж Общества и возродить его былую славу главного организатора экспедиционных исследований внутри и за пределами России.

Сразу же после своего заседания Совет РГО направил в Совнарком РСФСР ходатайство о разрешении провести 2–3 годичную экспедицию в Монголию и Тибет. В письме руководителей Общества эта экспедиция была представлена как нечто совершенно исключительное, «единственное в своем роде предприятие», «важнейший географический подвиг». При этом подчеркивалось, что от нее ожидают не только «блестящих результатов в научном отношении» – экспедиция Козлова может, кроме того, иметь и «немаловажные практические результаты, завязав новые, более тесные сношения с народностями Центральной Азии».

Такое разрешение было получено без особого труда. 26 января 1923 г. проект экспедиции был рассмотрен Временным Комитетом науки при Госплане, который постановил «отпустить 50 тыс. рублей в серебряных ланах и 50 тыс. в золотом исчислении советскими знаками на оборудование экспедиции Козлова в Тибет».

Политическая обстановка того времени – обострение англо-советских отношений – не позволила, однако, П. К. Козлову совершить путешествие в Тибет, который в то время находился в сфере английского влияния. Научная программа уже утвержденной экспедиции была радикально пересмотрена – П. К. Козлов отказался от поездки в далекий Тибет, сосредоточив свои усилия на исследовании сопредельной с СССР Монголии. И здесь ему вновь сопутствовала удача. В 1924–1925 гг. экспедиция произвела раскопки древних могильных курганов к северу от Урги (совр. Улан-Батор) в горах Ноин-ула. Раскопки эти принесли сенсацию – в курганах было найдено большое количество прекрасно сохранившихся предметов: ткани, войлочные ковры с изображениями мифических животных, женские косы, седла, изделия из бронзы, монеты, керамика и многое другое. Впоследствии ученые установили, что погребения принадлежат гуннам Ханьской эпохи III–I веков до н. э.

Летом 1925 г. по завершении раскопок, экспедиция разделилась на две партии: одна, под руководством С. А. Глаголева, направилась в Монгольский Алтай и оттуда в Хара-Хото для дополнительных раскопок и снятия плана городища; другая, которой руководил сам Козлов, выступила в направлении Южного Хангая. Вырвавшись наконец-то на «светлый научный простор Азии», Козлов ведет интенсивную археологическую разведку, занимается маршрутной съемкой, пополняет ботаническую и зоологическую коллекции. Около пяти месяцев его отряд находился в предгорьях Хангая на юге Монголии. Здесь ученый затеял новые раскопки в урочище Олун-сумэ на месте развалин древнего монастыря, принесшие немало новых ценных находок. Заключительный этап экспедиции (весна-лето 1926 г.) – это палеонтологические раскопки вблизи реки Холт, орнитологические наблюдения на озере Орок-нор, которыми руководила жена путешественника Е. В. Козлова, посещение Хара-Хото на Эдзин-голе.

Подводя итоги трехлетней деятельности Монголо-Тибетской экспедиции, следует сказать, что своим научным достижениям она обязана не только П. К. Козлову, ее организатору и руководителю, но и его молодым, энергичным и, безусловно, талантливым спутникам. Особенно большой вклад в работу экспедиции внесли Е. В. Козлова, Н. В. Павлов и С. А. Кондратьев. Первая исключительно плодотворно занималась орнитологическими исследованиями, которые были продолжены в последующие годы и завершились публикацией сводного труда: «Птицы Юго-западного Забайкалья, Северной Монголии и Гоби» (Л., 1930). Заслуживают упоминания и работы Н. В. Павлова, связанные с изучением флоры высокогорного Хангая. Наконец С. А. Кондратьев, руководивший раскопками первого ноин-улинского кургана, принесшего наиболее ценные находки, и в то же время с большим успехом занимавшийся собиранием и изучением музыкального монгольского фольклора. Эти оба направления в его исследовательской деятельности также оставили след в науке.

Экспедиция П. К. Козлова в Монголию в 1923–1926 гг. оказалась его последним центральноазиатским путешествием. Несмотря на громкий успех ноин-улинских раскопок, исследователь все же испытывал немалое разочарование, оттого что не сумел выполнить своей основной задачи, завещанной ему великим Н. М. Пржевальским – побывать в наиболее недоступных частях центрального Тибета, прежде всего в Лхасе.

П. К. Козлов провел в путешествиях в общей сложности почти 17 лет. Необычайно суровые климатические условия азиатских высокогорий и пустынь не могли не отразиться на его здоровье. Физические силы были на исходе, но неутомимый исследователь продолжал вести активный образ жизни – часто выступал с лекциями, писал статьи, участвовал в работе РГО и Академии наук. В 1928 г. АН Украинской ССР избрала его своим действительным членом.

В начале 1930-х Козлов поселился в деревне Стречно, в 60 км от Старой Руссы, в глуши новгородских лесов. Здесь, вдали от суетной городской жизни, он мог спокойно работать в тесном общении с природой. Часто ходил в лес, на охоту. В середине 1934 г., однако, его состояние заметно ухудшилось в связи с серьезным сердечным недугом. П. К. Козлов умер в ночь с 26 на 27 сентября 1935 г., находясь в санатории в Старом Петергофе. Похоронили его в Ленинграде на Смоленском лютеранском кладбище.

Научное наследие П. К. Козлова необычайно обширно и до сих пор еще не освоено полностью учеными. Оно включает в себя его экспедиционные отчеты, статьи и книги, путевые дневники и сохранившуюся огромную переписку с коллегами и друзьями, картографические и фотографические материалы. В то же время это и новые названия на географических картах, и открытые ученым-путешественником новые виды представителей животного царства, а также уникальные богатейшие коллекции – археологические, этнографические, естественно-исторические и другие, хранящиеся ныне в лучших музейных собраниях Санкт-Петербурга – в Эрмитаже, в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамере), Зоологическом, Ботаническом музеях и Институте восточных рукописей РАН.

ТИБЕТ И ДАЛАЙ-ЛАМА

Введение

Без знанья нет и созерцанья; Без созерцанья знанья нет: В ком созерцанье, свет и знанье, Тому преград к нирване нет.

Тибет – высокий и заветный край – привлекает внимание европейцев-путешественников малоизвестностью своей оригинальной природы и едва ли не более всего замкнутостью своих главных центров и монастырей, в особенности Лхасы – столицы Тибета, резиденции буддийского первосвященника Далай-ламы.

В запретную дверь Тибета тщетно стучались Пржевальский, Кэри, Литльдэль, Бонвало с принцем Орлеан, Свен Гедин и другие путешественники. Тем не менее, все они должны были уступить фанатизму тибетского народа и с болью в сердце повернуть в иную сторону.

Мой учитель Н. М. Пржевальский особенно настойчиво стремился в сердце Тибета и в свое третье путешествие, стоя у цели его, вынужден был сказать (на решение важных сановников Тибета не пропускать русских в Лхасу): «Пусть другой, более счастливый путешественник, докончит недоконченное мною в Азии. С моей стороны сделано все, что возможно было сделать». В этих простых, искренних словах великого путешественника передавалось завещание его последователям.

Таким образом, европейские исследователи не проникали в центральный Тибет, под которым, как известно, подразумеваются две провинции: Уй и Цзан. На их долю выпадали другие части Тибета, с которыми они в значительной степени и познакомили свет. Однако несмотря на то что центральный Тибет после 1845 года европейцами не посещался, по крайней мере в главных его частях, тем не менее, литература о нем растет, и ученый мир знает о Тибете весьма многое. Тибет ежегодно посещается русскоподданными бурятами и калмыками вот уже непрерывно свыше сорока лет. Многие из этих паломников вели свои записки или составляли воспоминания о Тибете.

Кроме русских, изучением центрального Тибета усердно занимались англичане, командируя из Индии пандитов – обученных съемке и описательной географии индусов, из трудов которых наибольшего внимания заслуживает книга Сарат Чандра-Даса. Впрочем, работы последнего Лондонское географическое общество не публиковывало до тех пор, пока не проник в Лхасу наш соотечественник Г. Ц. Цыбиков, в 1899 году, в качестве образованного паломника. С тех пор у России и Англии проявляются еще большие стремления попасть в заветную страну, и в то время, когда первая вела войну с Японией, вторая, в 1904 году снарядила дипломатическую, или, вернее, военную экспедицию в Лхасу.

Движение английского военного отряда в глубь Тибета, ряд стычек и избиение тибетцев англичанами у «источников хрустального глаза» вынудило главу Тибета поспешно искать спасения на севере, в Монголии.

Монголия и Китай приютили буддийского владыку на целых четыре года, прежде нежели политические события позволили Далай-ламе завязать лучшие отношения с Россией и последним китайским императором и отправиться домой в Лхасу. По дороге в Тибет Далай-лама довольно долго отдыхал в одном из больших амдоских монастырей – Гумбуме, родине знаменитого реформатора буддизма Цзоихавы, последователем учения которого, между прочим, является и сам тибетский первосвященник.

Во время моей Монголо-Сычуаньской экспедиции, весною в 1909-м году, я посетил вторично хорошо известный мне монастырь Гумбум, где в течение двух недель имел возможность ежедневно видеть, беседовать и изучать Далай-ламу, с которым я уже был знаком по Урге 1905 года, выражая ему тогда приветствие от Русского географического общества.

После второй встречи с Далай-ламой я имел основание мечтать о выполнении самого главного из заветов моего учителя – посещении Лхасы. Но судьба устроила иначе. Разгорелась европейская война, и меня не пустили. До сего времени я не могу понять, каким доводом мотивировало мою задержку бывшее старое правительство? Что я мог представить собою здесь или даже на войне со своими спутниками в количестве двадцати с небольшим человек? Я глубоко верил только в один исход[3]: отправиться в Тибет, использовать время, отпущенные средства, превосходное снаряжение и новое доверие Географического общества. Тот состав экспедиции, горевший нетерпением отправиться в путешествие, по моему мнению, стоял на высоте задачи и мог добыть много нового, интересного. Все мои спутники были один другого лучше: ведь я их выбирал более строго, нежели выбирают невест.

Первый раз в моей жизни судьба не пощадила меня, а может быть, и пощадила. Ожидая лучших дней, я составил отчет о Монголо-Сычуаньской экспедиции; к сожалению, еще не успел его напечатать. Я очень истомился, проживая вне активной деятельности в родной для меня тибетской атмосфере, и благосклонный читатель поймет мое желание взяться за перо и чуть-чуть забыться в беседе с ним о Тибете, Лхасе и о том Тибетском первосвященнике, которого я много, много раз видел и слышал.

Вместе с тем в этот труд вложена и основная мысль: «Как установить сношения России с Тибетом?»

Очерк тибетской природы

Грандиозная природа Азии, проявляющаяся то в виде бесконечных лесов и тундр Сибири, то безводных пустынь Гоби, то громадных горных хребтов внутри материка и тысячеверстных рек, стекающих отсюда во все стороны, ознаменовала себя тем же духом подавляющей массивности и в обширном нагорье, наполняющем южную половину центральной части этого континента и известном под именем Тибета. Резко ограниченная со всех сторон первостепенными горными хребтами, названная страна представляет собою, в форме неправильной трапеции, грандиозную, нигде более на земном шаре в таких размерах не повторяющуюся, столовидную массу, поднятую над уровнем моря, за исключением лишь немногих окраин, на страшную высоту от 13 до 15000 футов. И на этом гигантском пьедестале громоздятся, сверх того, обширные горные хребты, правда, относительно невысокие внутри страны, но за то на ее окраинах развивающиеся самыми могучими формами диких альпов. Словно стерегут здесь эти великаны труднодоступный мир заоблачных нагорий, неприветливых для человека по своей природе и климату и в большей части еще совершенно неведомых для науки.

Тибетское нагорье, где покоятся колыбели рек Инда, Брамапутры, Салуена, Меконга, Голубой, Желтой, раскинулось, действительно, на громадное пространство. Доступное приблизительно в средней своей части в направлении от извилины Брамапутры на Куку-нор влиянию юго-западного муссона Индийского океана, оно в этом районе летом богато атмосферными осадками. Далее на запад нагорье еще более возвышается, выравнивается, сухость климата постепенно увеличивается, и травянистый покров высокого плато сменяется щебне-галечной пустыней, справедливо называемой «мертвой землей». По мере же удаления от помянутой климатической диагонали на восток и юг, по мере того, как реки, стремящиеся в эти стороны, вырастают в могучие водные артерии, нагорье Тибета все больше и больше размывается, переходя последовательно в горно-альпийскую страну.

Долины рек, мрачные ущелья и теснины чередуются здесь с водораздельными гребнями гор. Дороги или тропы то спускаются вниз, то ведут вновь на страшные относительные и абсолютные высоты. Мягкость и суровость климата, пышные и жалкие растительные зоны, жилища людей и безжизненные вершины величественных хребтов часто сменяются пред глазами путешественника. У ног его развертываются или чудные панорамы гор, или кругозор до крайности стесняется скалистыми боками ущелья, куда путник спускается из-за облачной выси; внизу он слышит неумолкаемый шум по большей части голубых пенящихся вод, тогда как наверху тишина нарушается лишь завыванием ветра и бури.

В северной части Тибета расстилается высокое холодное плато. Спокойный, мягко-волнистый рельеф, прикрытый характерной травянистой растительностью, изобилует оригинальными представителями животного царства: дикими яками, антилопами оронго и ада, дикими ослами и другими, приспособленными к разреженному воздуху и климатическим невзгодам копытными. Рядом с травоядными, на соседних глинистых увалах, во множестве населенных пищухами (Lagomys ladacensis), бродят тибетские медведи (Ursus lagomyiarius) не только в одиночку, но нередко и компанией в два-три пищухоеда. Окраска шерсти тибетского медведя сильно варьирует: от черного до чалого и ярко-светлого, чтобы не сказать белого.

На речках и озерах летом держится много плавающих и голенастых пернатых; среди первых наибольшего внимания заслуживает индийский гусь (Anser indicus)[4], а среди вторых – черношейный журавль (Grus nigricollis), открытый Н. М. Пржевальским.

Кочевники-тибетцы, появляющиеся здесь лишь изредка в виде охотников, золотоискателей или просто грабителей-разбойников, не нарушают привольной жизни млекопитающих. Путешественнику в этих местах нужно быть крайне осмотрительным, чтобы не подвергнуть себя неприятной случайности.

В летнее время, в рассматриваемой части тибетского нагорья, погода характеризуется преобладающей облачностью, обилием атмосферных осадков, выпадающих в виде снежной крупы, снега и дождя. Ночной minimum температуры частенько ниже нуля. Однако, не смотря на все это, местная флора, веками приспособленная к борьбе за существование, произрастает сравнительно успешно и в теплые солнечные проблески ласкает взор своими яркими колерами.

В другие времена года погода на севере тибетского нагорья выражается господствующими с запада сильными бурями, в особенности весною, кроме того, соответственно низкой температурой, несмотря на столь южное положение страны, и крайнею сухостью атмосферы; результатом этой сухости воздуха является почти полное отсутствие снега в долинах даже зимою, когда иначе было бы невозможно существование здесь многочисленных стад диких млекопитающих.

В южной части тибетского нагорья характер местности круто изменяется: к голубой выси неба поднимаются скалистые цепи гор, между которыми глубоко залегает лабиринт ущелий со стремительно бегущими по ним ручьями и речками. В замечательно красивую, дивную гармонию сливаются картины диких скал, по которым там и сям лепятся роскошные рододендроны, а пониже ель, древовидный можжевельник, ива; на дно, к берегам рек сбегают дикий абрикос, яблони, красная и белая рябины; все это перемешано массою разнообразнейших кустарников и высокими травами. В альпах манят к себе голубые, синие, розовые, сиреневые ковры цветов из незабудок, генциан, хохлаток, Saussurea, мытников, камнеломок и других.

В глубоких, словно спрятанных в высоких горах, ущельях водятся красивые пестрые леопарды, рыси, несколько видов более мелких кошек (некоторые из них забегают и в долины), медведи, волки, лисицы, большие летяги, хорьки, зайцы, мелкие грызуны, олени, мускусная кабарга, китайский козел (Nemorhoedus) и, наконец, обезьяны (Macacus vestitus), живущие большими и малыми колониями нередко в ближайшем соседстве с человеком.

Что касается пернатого царства, то среди последнего замечено еще большее богатство и разнообразие. Особенно резко бросаются в глаза белые ушастые фазаны (Crossoptilon thibetanum)[5], зеленые всэре (Ithaginis geoffroyi), купдыки (Tetraophasis szechenyi), рябчики (Tetrastes severzowi), несколько видов дятлов и порядочное количество мелких птичек из отряда воробьиных. В поясе скал и россыпей по утрам и вечерам раздается звонкий свист горной индейки, или улара (Alegaloperdix Ihibetanus).

В ясную теплую погоду в красивых уголках южного Тибета натуралист одновременно услаждает и взор, и слух. Свободно и гордо расхаживающие по лужайкам стаи фазанов или плавно, без взмаха крыльев, кружащиеся в лазури неба снежные грифы[6] и орлы невольно приковывают глаз; пение мелких пташек, раздающееся из чащи кустарников, ласкает ухо.

Летом погода в южном Тибете непостоянная: то ярко светит солнце, то падает дождь; иногда неделями густые свинцовые облака окутывают горы почти до их подошвы. Выглянувшее солнце жжет немилосердно в разреженной атмосфере.

Лучшее время – сухое, ясное – наступает осенью.

Зима сравнительно мягкая, малоснежная. Значительные реки не знают ледяного покрова, хотя второстепенные реченки и ручьи в декабре и январе бывают прочно скованы льдом. Редко падающий снег или тает по мере своего падения, или же испаряется к вечеру следующего дня; словом, южные скаты гор всегда свободны от этого осадка, и только северные склоны или верхний пояс гор чаще покрываются слоем снега, хотя и не столь значительным по толщине. Вслед за выпавшим снегом атмосфера, и без того прозрачная, еще более проясняется, а небо принимает густую синеву, особенно перед закатом солнца. По ночам планеты и звезды ярко блестят.

В конце февраля температура быстро повышается: горные ручьи журчат, франколины и кундыки токуют, ягнятники бородатые поднимаются на страшную высоту и там ликуют, потрясая воздух своими весенними голосами.

Административное деление

Территория с тибетским населением, подвластная с начала XVII-го столетия Дай-цинам и известная ныне под именем Тибет, пользовалась вначале полною автономиею под верховным управлением Далай-ламы и разделялась на четыре провинции: У (Уй), Цан (Цзан), Кам и Нгарн (Корсум). Однако с течением времени Дай-цины, следуя своей общей политике в отношении инородцев, стали постепенно, почти незаметно для самих тибетцев, усиливать свою власть над их территорией, причем часть ее подчинили надзору властей соседних провинций Собственного Китая, для наблюдения же над более отдаленными от последнего землями назначили в Лхасу своего постоянного представителя – амбаня. Вместе с тем принимались меры к ослаблению власти Далай-ламы и к устранению его от действительного участия в управлении. Кроме того, другие высшие иерархи Тибета стали претендовать на верховную власть над разными областями в ущерб правам Далай-ламы, и китайское правительство отнеслось к подобным притязаниям довольно благосклонно.

В настоящее время территория, населенная тибетцами и входившая в состав Китая, делится на ряд почти независимых друг от друга владений, которые в порядке подчинения центральному правительству распадаются на три следующие группы:

Северо-восточная часть указанной территории, включая сюда Куку-нор[7] и Амдо, населенная, кроме тибетских кочевых поселений, еще и монголами, подчинена ведению Сининского цинцайя.

Юго-восточный угол включен в состав китайской провинции Сы-чуань и подчинен непосредственно генерал-губернатору последней. Важнейшими городами здесь являются: Батан, Литан и Да-цзян-лу.

Вся остальная часть рассматриваемой территории, значительно превосходящая по своим размерам две других и составляющая Собственный Тибет, до последнего времени закрытый для иностранцев, находилась под надзором лхаского резидента. Доныне в памяти народа, по-видимому, утверждает В. Л. Котвич, крепко держится деление Собственного Тибета на четыре отмеченные выше провинции, но в административном отношении это историческое деление уже утратило в значительной степени практическое значение. В действительности он является в настоящее время разделенным на несколько автономных владений, установить точные границы которых не представляется, однако, возможным в виду существования спорных областей.

Главную часть этих владений составляют земли, признающие над собою власть Далай-ламы; общую численность подведомственного ему населения французский путешественник Дютрейль де Ренс определяет в 1½ миллиона душ, в том числе триста тысяч монахов. Центром этого владения является провинция У, или Уй, но в состав его входят области и других провинций, и вообще Далай-ламское правительство не упускает случая к расширению своей власти.

Затем следует область, подчиненная второму тибетскому святителю, перерожденцу будды Амитабы – «будды Беспредельного света» – Банчэнь-ринбочэ, пребывающему в монастыре Даший-лхунбо близ г. Шихацзэ. Ему подчиняется до ста тысяч человек, проживающих преимущественно в провинции Цан; но его авторитет распространяется и на другие местности, как, например, Амдо, где он назначает настоятелей монастырей племени н’голок.

Глава секты сакья, имеющий резиденцию в монастыре того же имени, пользуется правами по управлению последователями этой секты. Равным образом и приверженцы старой религии – бон-по, живущие главным образом в области Чжядэ, в провинции Кам, не признают над собою власти буддийских иерархов, образуя автономные владения.

Сам-яй является первым по времени своего основания монастырем Тибета. По преданию, он основан в 811 году ханом Тисрон-дэвцзаном при помощи известного проповедника буддизма Кадма-Самбавы, именуемого тибетцами чаще Ловбон-чэньбо или Ловбон-Бадма-чжуннай.

Все эти многочисленные владения Собственного Тибета объединялись между собою общею зависимостью от лхаского резидента. Кроме того, повторяю, влияние и могущество желтошапочной буддийской секты гэ-луг-па здесь настолько велико, что ее глава Далай-лама распространял, а теперь еще больше распространяет свой авторитет, как духовный, так и политический, на всю территорию, населенную тибетцами.

Сношения Тибета с соседними странами при описанных выше топографических его особенностях представляют громадные трудности, и главную из них составляет отсутствие удобных путей сообщения.

То, что разумеется в Тибете под именем лам – дорога или даже чжа-лам – большая дорога, представляет на деле узкую тропинку, идущую по глубоким лощинам или ущельям, пересеченным местами бурными потоками, очень трудно, а подчас и вовсе не переходимыми вброд; мосты же на подобных потоках попадаются сравнительно очень редко. Часто дорога идет по крутым утесам, достигающим 15—16000 футов абсолютной высоты с обледенелыми или снежными склонами. Иногда дорога узкою лентою вьется по карнизу скал, нависших над пропастью, и загромождена камнями или, наоборот, изрезана рытвинами так, что два завьюченных быка или яка едва могут пройти рядом.

Для таких дорог лучшим животным является тибетский як. Благодаря устойчивости ног, як проходит по самым опасным местам. Як неприхотлив в корме и всегда довольствуется, сравнительно небольшим количеством тибетских жестких трав – «шириков». Отрицательными качествами яка являются лень и упрямство, вследствие чего он годится лишь для небольших переходов; кроме того, его нельзя употреблять для перевозки тяжелых и, в особенности, хрупких предметов, так как яки в группе не идут вереницей, как ходят верблюды или лошади, а следуют обыкновенно беспорядочной толпой, теснясь и беспрестанно толкая друг друга. В горах яки идут медленно, в долине же вдвое быстрее, тем не менее лошадь осиливает в один день два яковых перехода. Ввиду этого туземцы нередко предпочитают лошадей, в крайнем случае – хайныков, то есть помесей яка с коровою, которые довольно послушны, сильны, имеют обыкновение следовать гусем, но которые и ценятся раза в три-четыре дороже яка.

Население Тибета

Численность населения Тибета определяется около четырех миллионов, причем на центральный Тибет приходится значительно свыше миллиона.

Тибетцы делятся на кочевых и оседлых.

Кочевые тибетцы имеют рост средний, реже большой, сложение плотное, коренастое, глаза большие, но не всегда косые, черные; нос не сплюснутый, иногда даже орлиный; скулы обыкновенно не слишком выдаются; уши средней величины; волосы черные, грубые, длинные, спадающие на плечи; подстригаются эти волосы лишь на лбу, чтобы не лезли в глаза; усы и борода почти не растут, притом, вероятно, их выщипывают; зубы отличные белые, хотя встречаются и уродливо-посаженные; череп в общем более удлиненный, нежели округлый; цвет кожи грязно-светло-коричневый, чему отчасти способствует и то, что тело никогда не моется. Тибетцы издают сильный противный запах, более резкий и иной, нежели у монголов, которые также не отличаются благовонием.

Что же касается до оседлых тибетцев, то они крупнее ростом, значительно благообразнее и чище кочевников, в особенности среди достаточного класса, в котором можно встретить довольно приличных молодых мужчин и грациозных, стройных, румяных девушек; еще более интересными представляются дети с живыми блестящими черными глазенками и густыми, часто вьющимися, хотя и коротко подстриженными у мальчиков кудрями.

Одежда кочевого населения, как мужчин так и женщин, состоит из овчинной нагольной шубы и шерстяного халата; последний надевается только в летнее время, да и то не всеми и не всегда; в главном же употреблении первый костюм, который мужчины, подобрав высоко, подпоясывают таким образом, что вокруг верхней части туловища образуется нечто вроде большого мешка, куда складывается чашка, запасы курительного или нюхательного табаку и проч.

Тибетки же поднимают свои длинные шубы или халаты при опоясывании лишь настолько, чтобы они не очень затрудняли движения и не касались земли. И мужчины, и женщины привешивают к поясному ремню «гирок» – связки ключей; мужчины, кроме того, – огниво, печать, нож, а спереди носят заткнутую за пояс саблю.

Со штанами знакомы лишь немногие тибетцы. Сапоги же из цветной шерстяной ткани, с подошвою из сыромятной кожи носят все.

Большинство тибетцев-простолюдинов никогда не чешут своих длинных волос, отчего шевелюра нередко походит на плотно-сбитые пряди хвоста яка, и голова обыкновенно остается совершенно непокрытою не только летом, но и зимою. Иногда же тибетцы одевают на голову войлочную, с белой матерчатой покрышкой шляпу, которая имеет высокую тулью и широкие поля; иногда на головах тибетцев встречаются и целые лисьи шкурки, снятые мешком и связанные у головы и хвоста

Чиновники, как равно и многие из состоятельных обитателей Тибета, в особенности молодежь, довольно внимательно относятся к своим волосам, расчесывая их большим деревянным гребнем и заплетая в целый ряд тонких косиц, сходящихся на затылке в одну большую общую косу, которая украшается солидным кольцом слоновой кости и несколькими обыкновенной величины серебряными кольцами со вставленными в них цветными камнями. Имеющие подобную косу тибетцы обматывают ею голову таким образом, что украшения косы ложатся выше лба в виде кокошника.

Только женщины заплетают свои волосы в тонкие многочисленные косицы, которые за спиною разделяются на две равные части, скрепленные посредине и по концам нитками стеклянных бус. На верху головы к волосам тибетки прикрепляют куски янтаря и коралла, которые располагают на голове в виде венка из цветов, причем в центре его помещают небольшую искусственную серебряную или медную раковину.

При одинаково длинных волосах, одинаково подстригаемых только над глазами, а еще больше одинаковыми косицами у висков, мужчины нередко походят на женщин, тем более что усы и борода плохо растут у тибетцев, которые к тому же на досуге, постоянно выдергивают эту растительность по одному волоску специальными щипцами, носимыми при поясном ремне вместе с ножом, ключами, печатью и прочими мелкими принадлежностями.

На шее тибетцы и тибетки носят ожерелье из цветных камней, а к ожерелью привешивают амулеты и ладонки, или «гау», сделанные из серебра или меди. Очень немногие женщины носят на своих, большею частью грязных, руках серебряные кольца и браслеты, а в ушах серьги; такие же серьги, но более массивные и тяжелые, носят и мужчины, обыкновенно в левом ухе.

Курящие тибетцы имеют при себе огниво и металлическую трубку с длинным деревянным чубуком и каменным или стеклянным мундштуком, хранимую за пазухой в мешочке с табаком.

Тибетские пастухи неизменно бывают вооружены пращой, саблей и кнутом. Сабля – вечная спутница тибетца – носится в видах всегдашней готовности постоять за себя; праща же и кнут – как средство для управления скотом. Тибетцы – большие мастера в метании камней из пращи, которая, между прочим, входит в состав вооружения тибетских воинов низшего разряда; часто приходилось наблюдать, как пастухи перебрасываются друг с другом речной галькой с одного ската гор на другой через ущелье. Быстро пролетающие камни свистят подобно пулям, и мне кажется, что этот-то самый звук и заставляет животных быть послушными воле пастухов. Иногда пастухи на большие расстояния перекликаются своими звонкими, высокими голосами или в одиночестве упражняются игрой на местных дудочках.

Кроме сабли, тибетцы располагают и другим холодным оружием – пикой, а из огнестрельного – фитильным ружьем с сошками.

Как женщины гордятся своими бусами и янтарем, так одинаково, если не больше, гордятся мужчины своими воинскими доспехами, в особенности ружьем и саблей, на украшение которых серебром и цветными камнями тратится немало денег. Боевым видом, молодечеством, удалью в Тибете, как и вообще в Центральной Азии, главным образом и оценивается достоинство людей, способных быть начальниками. Резвые кони с хорошим звонким убранством уже издали привлекают внимание придорожного населения или встречного каравана. Пестрый – темно-красный, синий, желтый – наряд очень красит гордых тибетских всадников, в особенности чиновников, перед которыми, как и перед каждым повелительным словом «пэм-бу», местные простолюдины смиренно и низко склоняют головы.

Жилищем для кочевого тибетца служит черная шерстяная палатка – «банаг», формой представляющая несколько удлиненный квадрат. Сверху вдоль всей палатки находится отверстие, одновременно служащее и окном, и для выхода дыма. Земляной пол в палатке никогда ничем не покрывается, а потому очень грязен, в особенности в дождливое время. Люди спят в палатке либо прямо на земле, либо подостлав под себя войлоки.

Палатки тибетцев располагаются большими или меньшими группами то в долинах, то в ущельях гор и непременно на покатости. В сухую, ясную, теплую погоду кочевник и его не знающие крова стада чувствуют себя превосходно; другое дело в холодное ненастье или в зимний снежный шторм. Впрочем, обитатели Тибета – большие мастера выбирать наиболее подходящие места для каждого отдельного времени года. Зимою они сосредоточиваются на дне глубоких долин, по мере же наступления весны и развития свежей растительности радостно стремятся в горы выше и выше – до границы альпийских лугов; затем снова постепенно спускаются в нижние зоны, и так из года в год.

Несколько иначе и по-своему лучше живут оседлые тибетцы, устраивающие постоянные жилища из тонких, реже толстых, бревен или просто из жердей и ветвей, обмазывая стены толстым слоем глины. Изредка тибетские дома возводятся и из дикого камня в два или три этажа, с галереями, балконами и крепостными стенками с башенками над воротами. Нижний этаж дома тибетца служит исключительно для загона скота, а остальные – для жилья самих хозяев и склада их домашнего скарба; тут же всегда хранится на подвешенных жердях необмолоченый хлеб и сено. Хлеб молотят на плоской кровле нижнего этажа, который для этой цели строится значительно шире верхних. Сама молотьба производится деревянными цепами, напоминающими наши. Заготовленное на зиму сено свивается в длинные жгуты и вешается на изгороди и на ветви ближайших к дому высоких деревьев.

Относительно пищи: как кочующие, так и оседлые тибетцы довольствуются преимущественно продуктами молочного хозяйства с значительным прибавлением дзамбы – сухой муки – и кирпичного чая. Оседлые тибетцы едят также репу в печеном виде, но мясом лакомятся очень редко, нисколько притом не брезгая животными, задавленными зверем. Тибетцы едят мясо не только впросырь, но даже и в совершенно сыром виде.

За отсутствием каких бы то ни было овощей, кроме репы, тибетцы копают корешки «джюмы» – гусиной лапчатки (Potentilla anserina), которая растет в изобилии в долинах речек. В сухом виде этот продукт сохраняется прекрасно; в Тибете мы лично также охотно питались им, и мне с товарищами неоднократно приходила мысль: почему бы у нас в России, где это растение также обыкновенно, не сделать попытку добывать и заготовлять корешки Potentilla anserina, в подспорье к ржаному хлебу, в особенности в период голодовок.

Из горячительных напитков в Тибете известно вино «чан», или «чун», приготовляемое туземцами из распаренного голосемянного ячменя, а из сластей – нечто вроде нашего сахарного песка и так называемый «прром», т. е. мучнисто-медовая твердая масса в виде маленьких хлебцев, привозимая торговцами из Сычуани. Высшее духовенство и чиновники предлагают гостям вместе с прочим угощением и это лакомство.

Занятие кочевых тибетцев заключается главным образом, конечно, в скотоводстве; многие зажиточные «бок-ба» обладают огромными стадами яков, баранов, понемногу держат также лошадей, хайныков (помесь яка с коровою) и коз. Тибетские лошади, сильные и выносливые, ценятся довольно дорого, несмотря на свой небольшой рост и некрасивые стати; хорошими иноходцами тибетцы также гордятся, как и лучшим оружием. Как и в Монголии, здесь лошадь служит исключительно для верховой езды. В качестве же вьючного животного является неизменный як, который в жизни тибетца вообще играет такую же важную роль, какую у монголов верблюд.

Оседлые тибетцы держат немного скота и засевают свои небольшие поля ячменем, реже пшеницей, произрастающей не выше 11000 футов над морем, а крохотные огороды – только репой.

И кочевые, и оседлые тибетцы по отношению к труду вообще такие же лентяи, как и монголы. И здесь мужской элемент при каждом удобном случае норовит составить компанию для праздных разговоров. В лучшем случае тибетцы едут на охоту или на грабеж. Домашние же работы ложатся на женщин. В то время как женщина в течение дня трудится, что называется, не покладая рук, мужчина скучает от бездействия и идет к ней на помощь только тогда, когда женщина физически не в состоянии с чем-либо справиться. В качестве носильщика багажа или проводницы чиновника на расстоянии 15–20 и более верст является также женщина. Не надо забывать, что все эти работы исполняются в разреженной атмосфере, на 12—15000 футов над морем. Верхом на лошади тибетка так же ловка, как и тибетец; поймать из табуна любую лошадь, ухватиться рукою за гриву и, быстро вспрыгнув на спину неоседланного животного, лихо нестись в желаемом направлении – в привычке каждой молодой тибетки; справиться с упрямым яком при вьючке или развьючке – также.

Как и везде, в Тибете имеются болезненные отпрыски человечества – нищие, в большинстве случаев поражающие своей худобой, грязью и рубищем. Одни нищие просят подаяние молча или произнося что-либо шепотом, другие вполголоса с поклонами, иные громко взывают к божествам, некоторые же одевают на головы маски, изображающие животных или зверей, и пляшут перед жилищами; иные нищие ходят с нищенским атрибутом, называемым «дулдуй». Орудие это есть достояние таких нищих, которые состоят под непосредственным покровительством монастырей. Каждый тибетец может пожертвовать на убранство дулдуя, что пожелает: один дает монету, другой раковину, третий четки, иной кольца, бусы и проч. Нищие с дулдуем громко поют или просто кричат, произнося отрывки из первоначальной истории жизни Будды, чем дают возможность последователям буддизма лишний раз вспомнить о том, что и их первый учитель имел такой же образ, как и они, проповедуя свое учение.

В марте месяце в Тибете приступают одновременно и к вспахиванию поля, и к обсеиванью его зерном. Из земледельческих орудий тибетцы знакомы только с одной примитивной деревянной сохой с железным сошником парной или одиночной запряжки; пашут здесь на быках – яках или хайныках, реже на лошадях.

Интересно, что в период весенних земледельческих работ в каждом селении раздаются звонкие голоса детей, хором взывающих к Богу о ниспослании на землю хороших урожаев.

В конце августа приступают к уборке хлеба; при жатве употребляют нечто вроде нашего серпа; сжатый хлеб почти тотчас же свозят к жилищам и, по мере просушки его или обмолачивают, или складывают под навес.

Для перемола зерна имеются ручные и водяные мельницы.

В наиболее красивых, приветливых и вместе с тем уютных уголках Тибета устроены кумирни или монастыри, а при этих последних нередко и управления начальников, и дома их приближенных. При монастырях же проживают и торговцы со складами своих товаров, словом, монастыри играют роль общественных и религиозных центров и заменяют собою города, которых здесь вовсе нет.

Грамотность в Тибете, как в былые времена и у нас на Руси, доступна лишь духовному классу, который составляет десять-двадцать, а то и больше процентов всего населения.

К светочу религиозных знаний тибетский темный народ обращается во всех более или менее важных случаях жизни.

Дороги, пересекающие Тибет, повторяю, исключительно вьючные, пролегают не только по долинам рек и речек, но и через разделяющие их хребты и горы. В области оседлого населения через горные ручьи и речки устроены мосты; в районе же кочевых обитателей переправы производятся вброд. Для переправы через главные реки Тибета служат оригинальные лодки, похожие на кузов саней. Деревянный остов тибетской лодки, связанный из нескольких обручей, прикрепленных к деревянной раме, обтягивается шкурой яка; при спуске на воду швы ее каждый раз смазываются салом. Переезд лодки сопровождается громким гиканьем, подобным тому, какое издают тибетцы при их атаках на неприятеля.

Главные, или большие дороги, которые связывают Сычуань с Лхасой, постоянно оживлены бычачьими караванами, везущими в столицу Тибета сычуаньский чай, шелк и проч. и вывозящими обратно шерсть, маральи рога, мускус, тибетские сукна ткани, предметы культа и немногое другое.

Вдоль всяких дорог во многих местах сложены из сланцевых плит более или менее длинные валы «мэньдоп», или «мани»; также часто можно видеть высеченную огромными буквами на отшлифованных самою природою выступах скал мистическую формулу «ом-ма-ни-па-дмэ-хум», что значит: «о, ты, сокровище на лотосе!»[8], а иногда далее и поясное изображение самих божеств буддийского пантеона.

На перевалах, как и в других местах Центральной Азии, сооружены «обо», а по горным ручьям – хурдэ – молитвенные мельницы, приводимые во вращательное движение, подобно мельничным жерновам.

Среди обитателей Центральной Азии вместо денег, как их представляют себе европейцы, вращается ямбовое китайское серебро в больших и малых слитках, а также изредка и медные круглые монеты «чохи» с отверстием посредине.

В Тибете же в ходу преимущественно индийская серебряная монета, рупия, которая чеканится англичанами в Калькутте и которую главным образом признают тибетцы. В центральном Тибете нередки тибетские серебряные монеты «дхамха», фабрикуемые в Лхасе. В Каме, или восточном Тибете эти монеты встречаются редко; еще реже непальские.

Во многих местах Тибета вообще и в верхнем бассейне Желтой реки и Янцзы-Цзяна в частности тибетцы копают золото, применяя в работе самый примитивный способ и пользуясь самыми грубыми инструментами[9].

Нравственные качества тибетцев – лень, грубость, лицемерие, корысть в связи с ханжеством и суеверием. Тибетцы лукавы, вороваты; они никогда не могут удержаться от соблазна воспользоваться чужою собственностью. Барантачество развито очень сильно. Все эти отрицательные стороны наиболее присущи тибетскому кочевому населению, среди же оседлых тибетцев нередки и порядочные люди с более мягким характером и некоторым понятием о гостеприимстве. На языке таких людей еще понятна пословица: «как в тенистой глубокой воде рыбы больше, так и у хорошего человека больше друзей».

Общей характерной чертой тибетцев служит, между прочим, крайняя подозрительность, недоверие, основанные на применении народом древнего обычая избавления от ненавистного и преграждающего дорогу человека при посредстве яда, секретно вводимого в еду и питье, обыкновенно в местное вино. В силу этого тибетец решается вступить в дружбу не иначе, как только исполнив известный обряд «братанья», основанный на обмене гау и принесений клятвы перед бурханами.

В целях поддержания внутреннего порядка и гарантии безопасности извне тибетцы, хотя и не имеют постоянного войска[10], как мы его понимаем, но, тем не менее, по первому требованию своих начальников скоро выставляют необходимый по численности конный отряд в полном боевом снаряжении[11] и походной готовности. Предводителями отрядов назначаются испытанные в боях хошунные начальники, которые бывают вооружены лучше других.

Тибетцы по-своему смелы и воинственны. Они счастливы, когда располагают хорошим конем и отличным вооружением. Превосходные неутомимые наездники, тибетцы имеют привычку подтягивать стремена так высоко, что верхняя часть ноги – бедро – лежит у них совершенно горизонтально.

Летом, как только лошади успевают откормиться, тибетцы организуют партии для воровских набегов в соседние или отдаленные хошуны. Чаще воруют в чужих округах, причем предметом самого воровства является скот, до баранов включительно. Нередко воровство переходит в открытый разбой. Уворованную и доставленную на место добычу делят приблизительно таким образом: половину из всего награбленного отдают в пользу своего хошунного начальника, а из остального – одна половина поступает предводителю партии, а другая – всем остальным ее членам.

Общий процент смертности в Тибете невелик, не считая, конечно, неизбежных периодических повальных болезней, как, например, оспа, случающихся сравнительно редко; тем не менее, прирост населения в этой стране крайне ограниченный, что надо приписать главным образом существованию в Тибете полиандрии и присутствию многочисленного класса безбрачного духовенства с одной стороны и междоусобным войнам с другой.

Столица Тибета – Лхаса и ее ближайшие монастыри

Самый интересный город по представлению европейцев и самый «идеальный» по представлению самих тибетцев – Лхаса – очаровывает путника издали, когда он впервые с ближайших предгорий видит лхаскую долину, окаймляющие ее горные цепи, а главное – Поталу[12] и храм медицины, расположенные на отдельных горках, по преданию, привезенных на вьюках из Индии.

После тяжелой монотонной дороги Лхаса с дворцом Далай-ламы и массою храмов, ярко блестящих на солнце золочеными кровлями и ганчжирами, действительно производит сильное и вместе с тем обаятельное впечатление. Дивное сочетание долины и божественных холмов – Марбо-ри и Чжагбо-ри, прозрачных голубых небес и яркого солнца, оригинальных построек и красных, золотых и белых красок порождает живую сказку.

Недаром буддисты при первом взгляде на Лхасу, на Поталу падают в исступлении на колени и со слезами умиления приковываются к «святому святых» горячим молящим взором.

Основание Лхасы, по данным Г. Ц. Цыбикова, относится ко времени хана Срон-цзан-гамбо, жившего в VII веке по Р. X. Рассказывают, что этот хан в числе своих жен имел царевен непальскую и китайскую, которые привезли с собою по статуе будды Шакьямуни, для которых и были построены храмы в Лхасе, а сам он поселился на горе Марбо-ри, где ныне красуется дворец Далай-ламы.

Круговая дорога «лингор», по которой паломники совершают молитвенные обходы столицы Тибета пешком растяжными поклонами, равняется почти двенадцати верстам.

Столь любимые тибетцами сады, или парки придают Лхасе красивый вид, в особенности поздней весною или летом.

Абсолютная высота Лхаской долины определяется около 11000 футов.

Центром столицы-города служит храм, где покоится большая статуя будды. Храм этот – квадратный дом в три этажа с четырьмя золочеными крышами китайского стиля. В среднем помещении восточной стены отведено место главному объекту поклонения – статуе будды Шакья-муни под роскошным балдахином. Сама статуя из бронзы отличается от общеизвестных изображений индийского мудреца своими головными и грудными украшениями из кованого золота и драгоценных камней, в особенности бирюзы, изготовленных и надетых на нее знаменитым реформатором буддизма – Цзонхавой.

Лицо этой статуи со времен того же Цзонхавы красится золотым порошком.

«Не все божества пользуются одинаковым почетом, и посетитель сразу может отличить более чтимых. Так, в середине северной стены находится комната с большим числом светильников, среди коих находятся четыре-пять золотых лампад и большие каменные с прислуживающими при них ламами. В этой комнате помещена весьма чтимая статуя десятиликого Арьябало, или Авалокитешвары, по-тибетски Туг-чжэ-чэн-бо «Великомилосердный», или чжан-рай-сиг «Видящий глазами», перерожденцами которого считаются Далай-ламы.

Статую эту, по преданию, слепили из смеси разных благовонных трав по приказу царя Срон-цзан-гамбо и поместили в ней также сандальную статую того же Авалокитешвары, привезенную из Индии. К этому присовокупляют еще предание, что в год железной собаки, т. е. в 650 году нашей эры, сам царь с двумя супругами, непальской и китайской царевнами, слился с этой статуей, проникнув во внутрь ея».

Довольно большим почетом пользуется еще и статуя Бал-лхамо – покровительница женщин.

Благодетельной силе последней приписывается облегчение родов тибетских женщин вообще и лхаских в частности.

«Обстоятельство это, – говорит Г. Ц. Цыбиков, – замеченное и нами, должно, без сомнения, объяснять вообще закаленностью тибетской женщины, в особенности принадлежащей к простому классу».

Другая малая статуя будды помещается в особом храме в северной части города, и называется «Чжоворамочэ». Как храм, так и изображение по своим размерам и украшениям уступают первым. Замечается также разница в меньшем чествовании молящимися.

Украшением Лхасы также служат дворцы знатных хутухт, или гэгэнов, занимавших должность тибетских ханов. Эти дворцы с известным штатом лам, представляют собою небольшие монастыри, которых внутри города считается четыре – Тай-чжяй-лин, Шидэ-лин, Цэмо-лин и Мэру-лин, а вне города – к юго-западу – расположен пятый дворец Гун-дэ-лин, принадлежащий хутухтам Дацаг или Дагца.

Домов частных владельцев очень немного, и они находятся преимущественно на окраинах.

И над всеми этими зданиями, в некотором отдалении к западу, царит дворец Далай-ламы, Потала, построенный на скалистой горе.

«Дворец этот, – говорит Г. Ц. Цыбиков[13], – вне всякого сомнения, является самым замечательным зданием не только Лхасы, но и всего Тибета. Полное название его Ду-цзин-ньибий-побран Потала, что в переводе значит «Потала, дворец второго кормчего».

Начало этому дворцу, по преданию, было положено Срон-цзан-ханом, но он заново отделан с добавлением главной центральной части, называемой «побран-марбо» – красный дворец, во время пятого знаменитого Далай-ламы Агван Ловсан-чжямцо его советником – дэ-бой Санчжяй-чжямцо. Дворец – это замок, в постройке которого тибетские архитекторы проявили все свое инженерное искусство. В длину дворец простирается около двухсот саженей; станет более понятным, если мы возьмем в сравнение здание Петроградского университета, которое имеет всего сто двадцать пять саженей в длину. В вышину же по лицевой стороне дворец имеет десять этажей.

В так называемом красном дворце имеются покои самого Далай-ламы, который в хорошую погоду очень часто поднимается на самую высокую плоскую кровлю, откуда открываются далекие красивые виды во все стороны. В этом же дворце хранятся самые высокие ценности как Тибета, так и Далай-ламы, равно в нем находится и золотой субурган – надгробие пятого Далай-ламы – около четырех саженей высоты. Здесь же ютится и община монахов в пятьсот человек, составляющая «Намчжал-дацан». В обязанности этих дворцовых лам лежит богослужение о долгоденствии и благоденствии Далай-ламы.

Внутри дворцовой стены, у подошвы горы с юга, находятся монетный двор, здание суда, тюрьма и проч.

На берегу реки Уй расположен летний дворец Далай-ламы Норбулинха.

Медицинский дацан, едва ли не единственный в центральном Тибете, красуется на горе Чжагбо-ри. Он представляет собою небольшое здание, где в комнате у задней стены указывают статуи разных божеств (сделанные из коралла, бирюзы, малахита, белого сандала) и другие святыни, связанные с именами знаменитых врачей индийско-тибетской медицины. Теперь особенно почитается здесь тибетский врач Ютог-гонбо.

Этот дацан основан или коренным образом реформирован знаменитым пятым Далай-ламой. Штат духовенства состоит из шестидесяти человек, специально прикомандированных по одному человеку из разных монастырей. Они получают содержание из казны Далай-ламы и живут в домах, построенных на этой же горе, подле дацана. Монахи эти и составляют студентов факультета. Заведует ими хамбо – лейб-медик Далай-ламы.

Помимо всего этого, в столице Тибета имеется два дацана, изучающих «мистицизм», с духовенством свыше тысячи человек.

Светское население Лхасы едва ли превышает 10000 человек, причем две трети составляют женщины. Несмотря на это, столица Тибета производит впечатление многолюдного города, что надо приписать, с одной стороны, соседству двух больших монастырей, с другой – огромному наплыву сюда паломников. По этой же причине, а еще и по сосредоточиванию здесь центрального управления Тибетом – Лхаса является значительным торговым пунктом, а также посредницей в торговле Индии с Западным Тибетом и Китая – с Восточным.

Большую славу Лхасы, между прочим, составляют три главнейших соседних монастыря Тибета: Сэра, Брабун[14] и Галдан, известные под общим именем Сэ-нбра-гэ-сум, с количеством монахов до двадцати тысяч человек. Все эти монастыри принадлежат одной господствующей секте Цзонхавы и основаны при его жизни в начале XV века.

Верховным настоятелем этих монастырей, конечно, считается Далай-лама.

Монастыри в отдельности имеют свой устав, свои земельные угодья, тем не менее, Брайбун выделяется своим значением уже только потому, что из среды этого монастыря возвысились Далай-ламы, которых вскоре судьба поставила во главе духовного и светского правления над центральным Тибетом.

Независимо от сего, каждый из этих монастырей известен чем-либо особенно; так, монастырь Брайбун знаменит своими прорицателями, Сэра – ритодами или кельями аскетов и Галдан – разными чудесными остатками.

Культ прорицателей или оракулов основан в свою очередь на культе «чойчжонов» – хранителей ученья. В роли защитника религии чойчжоны или их прорицатели играют огромную роль как в жизни отдельных частных лиц, так и монастырских общин до верховного управления Тибетом включительно. Прорицатели – это своего рода цензора – критики.

«Ритоды, которыми окружен по преимуществу монастырь Сэра, – суть отдельные кельи ушедших от мира и углубившихся в созерцание аскетов-монахов». Созерцание есть одно из шести «средств» для достижения святости. Начало его основывается на том, как Гаутама, удалившись от царской роскоши, искал истины. Позднейшие аскеты избирали местом таких созерцаний глухие уголки в лесной чаще или в скалах, в пещерах.

Чудесные реликвии, которыми славится Галдан, показывают нам, насколько знаменитый Цзонхава завладел умом своих последователей. Часто мечтая о своем божественном учителе, ученики чертили и высекали на скалах его образ и изображения будд, покровительствующих ему. С течением времени все эти признаки и памятники под известным воздействием суеверия стали приниматься за чудесные реликвии, и каждый паломник стал с благоговением прикладываться к ним.

Остановимся несколько подробнее на каждом из этих трех монастырей.

Основателем монастыря Сэра считается Шакчжя-ешей, известный у своих почитателей под именем Чжямчэнь-чойрчжэ. С малых лет он был посвящен в монахи и отличался мягким, кротким характером. Когда в Тибете прославился Дзонхава, Шакчжя-ешей поступил к нему в ученики и экономы. Из сильного благоговения перед великим реформатором он сделался послушным исполнителем его воли.

Стоило Цзонхаве пожелать, чтобы Шакчжя-ешей построил особый монастырь для изучения «тарни» – заклинания, как он и изъявил согласие и вскоре положил основание монастырю Сэра – обиталищу Великой колесницы, или Махаяны.

«Монастырь Сэра, – пишет Г. Ц. Цыбиков[15], – лежит верстах в четырех на север от Лхасы у подошвы гор. В нем три золоченых крыши, и из Лхасы Сэра представляет довольно красивый вид.

Главнейшей святыней этого монастыря можно считать статую одиннадцатиликого Чжан-рай-сига – Авалокитешвары, про которую существует следующее предание.

„В давнее время монахиня Балмо посетила местопребывание Манджушри и, взяв у него сию статую, улетела. Затем прилетела с этой статуей в местность Пабон-ха, где спрятала ее в одной пещере. В то время, когда настоятелем Сэра был некто Чжялцань-санбо, один пастух, пася своих коз, заметил, что одна из них вошла в ту пещеру, и чтобы выгнать ее оттуда, он бросил камень, который ударился в пещере о какой-то звонкий предмет. Удивленный пастух заглянул в пещеру и заметил лежащую на спине статую. Удивление пастуха еще более увеличилось, когда он увидел подле нее лужу козьего молока, и сама статуя заговорила человеческим голосом. Пораженный чудом, пастух побежал к настоятелю Сэра, Чжялцань-санбо, который тотчас пошел в указанную пещеру и перенес статую в свой монастырь, где она находится в дацане Чжеба”.

Этот Чжялцань-санбо считается перерожденцем упомянутой монахини Балмо и жил с 1402 по 1469 год.

Число монахов, или лам в Сэра – около пяти тысяч.

Если Галдан знаменит своими чудесными реликвиями, а Брабун – прорицателями, то Сэра, повторяю, славен своими ритодами, что в буквальном переводе значит „горная цепь”, но понимается теперь как уединенная келья лам-отшельников в горах. Ища удаления от мирской суеты, знаменитые аскеты ставили свои кельи на скалах высоких гор и там предавались созерцанию. Со временем усердие набожных почитателей стало накоплять в скромных кельях богатство и учеников. Обычай отыскивать перерожденца всякого выдающегося ламы обратил эти кельи в дворцы и поместья перерожденцев, каковыми и являются они в настоящее время.

Самым древним и самым известным ритодом считается Пабон-ха, находящийся верстах в трех на северо-запад от Сэра и принадлежащий Далай-ламе.

Здесь на природной скале стоит дворец Далай-ламы, в котором чтится статуя Чжан-рай-сига. Предание говорит, что этот дворец-храм был построен ханом Срон-цзан-гамбо и имел девять этажей, но известный гонитель буддизма, царь Ландарма, разрушил верхние этажи, оставив только два нижних. Набожные приходят сюда для 3333 круговращений вокруг этого дворца, на что требуется от десяти до пятнадцати дней самой усердной ходьбы. Вероятно, это число имеет какое-нибудь символическое значение.

Саженях в двухстах-трехстах на восток от Сэра находится большая каменная глыба, которая, по преданию, сама прилетела из Индии. На этом камне разрезают трупы для отдачи их на съедение грифам и бородатым ягнятникам. Так как этот камень считается священным, то всякий стремится быть разрезанным на нем, но такая завидная доля достается лишь более зажиточным, так как она сопряжена со значительными расходами как по перенесению трупа, так и по плате, вносимой в виде вознаграждения местным монахам за чтение похоронных молитв. Кроме того, верят, что если живой человек нагой поваляется на этом выпачканном трупами камне, то его жизнь продлится.

Второй знаменитый ритод, Сэра-чойдэн, стоит над монастырем Сэра на уступе северной горы. Он известен тем, что здесь часто живал Цзонхава и проповедывал свое учение. Тут до сих пор сохранился желтый домик позади дугана дацана Чжюд. В нем на стене находится рисованное изображение Цзонхавы с двумя его любимыми учениками.

Монастырь Брабун, являющийся в настоящее время самым большим из желтошапочных монастырей центрального Тибета, лежит верстах в шести-семи на запад от Лхасы у южной подошвы горы Гэндэл. Находясь под защитой скалистого горного мыса, на значительной высоте, будучи построен амфитеатром и имея по обеим сторонам сады, он издали представляет довольно красивый вид, но по мере приближения этот вид исчезает, и, наконец, вы вступаете в узкие, устланные камнем улицы, по сторонам которых возвышаются многоэтажные дома.

Основателем Брабуна считается ученик и последователь Цзонхавы Даший-балдан, известный более под названием Чжамыш-чойрчжэ (1379–1448). Учился он сначала в Цзэтане, Санпу и Чжормолуне, но затем перешел к Цзонхаве в только что основанный им монастырь Галдан. Увидев блестящие способности, проявленные сим сравнительно молодым ламой, Цзон-хава сразу решил расположить его к себе и подарил ему раковину, добытую, по преданию, из скалы. Вскоре он посоветовал Даший-балдану построить монастырь и, если верить словам биографа Цзонхавы, сказал ему, что основанный им монастырь превзойдет Галдан. По этому совету или, может быть, потому, что, согласно преданию, он не сходился в некоторых религиозных вопросах со своим учителем, Даший-балдан в 1416 году основал монастырь Брабун, или Балдан-Брабун, как он значится в литературе.

Самые важные святыни, как вообще в ламаитских монастырях, – замечает Г. Ц. Цыбиков, – связаны, конечно, с именем основателя». Так, в здешнем доме большого собрания, цокчэн-дугане, находится статуя Майтреи, имеющая в вышину свыше пяти саженей.

Между прочим, Брабун служит усыпальницей трех Далай-лам – второго, третьего и четвертого. Часть останков третьего Далай-ламы, Соднам-чжямцо, вложена в субурган, на устройство которого затрачено немало денег.

Что касается расположения главных зданий монастыря, то в центре, немного ближе к западному краю, стоит громадное здание с золоченой крышей, являющееся домом для большого собрания, т. е. цокчэн-дуган, а на юго-западном краю монастыря – дворец Далай-ламы, называемый Галдан-побран. Рядом с последним, уже вне монастырской черты, находится дворец Даший-кансар, построенный, как говорят, шестым Далай-ламой для его светской жизни.

По отношению к учебной части, все духовенство монастыря распределяется по дацанам, коих прежде было семь, а ныне – только четыре, в трех из которых изучают богословские науки – цаннид, а в четвертом – тантры.

Штат лам в Брабуне определяется в десять тысяч человек, которые полностью собираются лишь в самых торжественных случаях или при раздаче денег.

Остается сказать о монастыре Галдане.

Про основание монастыря Галдана в биографии Цзонхавы сказано, что тотчас после окончания лхаского монлама – торжественного богослужения, учрежденного в 1409 году, Цзонхава с своими последователями отправился на гору Брог-ри – уединенная – и, исследовав ее, нашел, что все приметы земли и неба весьма хороши и что это, поистине, место с признаками полного распространения и исполнения проповеди, а также необходимых богатств. Затем старшим из своих учеников Цзонхава указал места для постройки монастырских зданий, что последние и выполнили в точности в том же году.

Основанный таким образом монастырь Галдан[16] находится верстах в двадцати пяти – тридцати на восток от Лхасы. Монастырские здания построены на южной стороне горы полукругом и амфитеатром доходят до самой вершины. С юго-востока монастырь еще более живописен от присутствия красивых скал и мелкого леса, растущего вдоль скалистого оврага.

Главной святыней монастыря, без сомнения, признается так называемый сэрдон-чэмо – золотое надгробие, или золотая ступа – субурган с прахом великого Цзонхавы. Субурган находится в лучшем из здешних зданий, окрашенном в коричневый цвет с небольшой золоченой крышей. После смерти Цзонхавы, в 1419 году старшие из учеников, как сказано в биографии его, стали совещаться, сжечь ли его прах или оставить нетронутым. Рассудив, что если оставить нетронутым, то он, как будто сам, действительно будет жить, и будет велика польза как для продолжения учения, так и для многих живых существ, решили воздавать почести, оставив прах в целости. Тут же из серебра количеством более восемнадцати тибетских мер, поднесенных отдельными учениками из набожности, соорудили субурган, украсили его орнаментами из разных драгоценностей – камней, серег, гау, китайских табакерок, раковин, вставленных в чеканку.

Над этим субурганом в 1420 году построили большое сумэ; прах же вложили в гробницу из сандального дерева, перенесли из дворца и поместили в бумба[17] субургана, лицом на северо-восток и в сидячем положении.

Впоследствии пятидесятый настоятель Галдана, или сорок девятый наместник Цзопхавы, бжябралский Гэндунь-нунцог сделал всему субургану облицовку из чистого кованого золота, почему субурган сделался словно золотым, и его теперь действительно называют «большой золотой субурган». По правую сторону от него находится субурган первого наместника Цзонхавы, Чжялцаб-дарма-ринь-чэна, а по левую второго его наместника Хайдуб-гэлэг-балсана.

Число монахов в Галдане доходит до двух тысяч.

«Как монастырь, основанный Цзонхавой, Галдан полон предметами почитания, связанными c именем великого основателя желтошапочного ламаизма и его главных сподвижников.

Так, „горлам” – круговая дорога монастыря – полна разными объектами почитания для набожных. На юго-западной стороне монастыря вам показывают ключ-колодец, который, по преданию, явился от указания Цзонхавою на это место пальцем, когда монахи страдали от недостатка воды. Далее на скалах и камнях указывают следы шапки, четок, локтей, колен, пальцев и пр. Цзонхавы, также углубление в скале, откуда Цзонхава добыл раковину, спрятанную еще при жизни будды Шакьямуни; изображения Цзонхавы, рисованные на скале указательными пальцами Чжялцаба и Аайдуба, указывают домик, где жил в простой обстановке Цзонхава, и маленькую часовню, где на плите самостоятельно выступило изображение троицы «Ригсум-гоньбо», т. е. Чжямьяна, Чагдора и Чжян-рай-сига[18].

На восточной стороне обходящему монастырь может броситься в глаза золотой чжялцань – победный знак на скале, а внизу изображение Цзонхавы с его двумя учениками, ниже которого нарисован громадный Дамчжан-чойчжял. Из этой скалы, как говорят, нынешний Далай-лама достал клад, состоявший из шапки и других вещей Цзонхавы, который он поместил в особый ящик у гробницы последнего. Набожные верующие с благоговением, превосходящим удивление, прикладываются ко всем этим реликвиям, но на человека, смотрящего более хладнокровно, они могут произвести впечатление работ художников, да притом не особенно искусных»[19].

В заключение о монастыре Галдане можно сказать, что он расположен на значительной абсолютной высоте, вероятно, много превосходящей высоту 12000—13000 футов, так как наш «Буддист-паломник» провел две ночи в Галдане без сна «вследствие сильной одышки и гнета, лишь только начинал засыпать».

Тибетский Далай-лама и мое двукратное свидание с буддийским первосвященником – в Урге и Лумбуме

Теперь о самом фокусе сил Тибета – о Далай-ламе, являющемся в настоящее время верховным правителем Тибета как в духовном, так и в светском отношениях.

Далай-ламы считаются, как то и замечено выше, перерожденцами бодисатвы Авалокитешвары, или по-тибетски Пагпа Чжан-рай-сиг.

Почитатели культа перерожденцев любят относить их происхождение к отдаленнейшим временам, например, к эпохе жизни Будды. Так и в данном случае первым воплощенцем считают бодисатву Пагпа Чжан-рай-сига, ближайшего ученика Будды.

По сказаниям тибетских сочинений, составленных в более позднее время, первые тридцать семь перерожденцев появлялись в Индии то царями – покровителями религии, то учеными-просветителями. В первый раз в Тибете появился тридцать восьмой перерожденец хан-Няти-цзаньбо, живший в III веке до Р. X. Затем перерожденцами его являются знаменитые цари Тибета, известные покровительством буддизму, как то: 40-м Срон-цзан-гамбо, 41-м Тисрон-дэвцзан (802–845), 42-м Адагти-Рал (866–902), а также знаменитые ученые: 45-м Бром-доньба, 46-м Сачжя (Сакьяский) Гуньга-Нин-бо и т. д.

Духовное значение Далай-ламы получили во время ламы Гэндунь-чжямцо, настоятеля Брабунского монастыря, жившего с 1475 по 1542 год. Он был одновременно настоятелем двух монастырей – Брабун и Сэра – и при жизни своей приобрел такую известность, что его стали считать перерожденцем известного основателя монастыря Даший-лхунбо, Гэндунь-дуба. Но обычай отыскивать перерожденцев в младенчестве начинается уже после смерти его. И один начальник замка объявил своего сына его перерожденцем. Это, по-видимому, первый пример провозглашения перерожденца и предоставления ему прав предшественника. Сему перерожденцу, обожаемому чуть ли не с колыбели, суждено было быть приглашенным к монгольскому Алтан-хану, который дал ему титул Вачира-дара-Далай-лама, подтвержденный и минским императором Китая.

Впрочем, значение Далай-ламы и Тибета вообще первое время не было особенно велико, чем объясняется признание четвертым перерожденцем сына монгольского князя, который, правда, был убит на 28-м году жизни в Тибете. Монголы говорят, что тибетцы убили его из племенной ненависти, даже распоров живот, т. е. способом убиения монголами баранов.

Следующему его перерожденцу Агван-Ловсан-чжямцо, именуемому ныне просто А-ба-ченьбо, т. е. «пятым – великим», удалось приобрести светскую власть, которая первое время все же была лишь номинальна. Этот Далай-лама в союзе с первым баньчэнем, не задумался пригласить на свою родину монгольское оружие, только бы победить ненавистных светских правителей. Хотя им и удалось этого достигнуть, но в дела Тибета стали вмешиваться и монгольские князья, признававшие верховную власть манджурской династии или же боровшиеся за свою самостоятельность.

После смерти пятого Далай-ламы в течение почти сорока лет Далай-ламы делаются предлогом политических интриг разных властолюбцев, пока ряд исторических событий не уничтожил в Тибете власть монгольских и туземных князей, и пока, наконец, в 1751 году, не было признано за Далай-ламой преобладающее влияние (как духовное, так и светское).

Избрание Далай-ламы до 1822 года, года выбора десятого перерожденца, основывалось на предсказаниях высших лам и определений прорицателей, что равносильно выбору влиятельных лиц, но при выборе десятого перерожденца впервые было применено в практике установленное при императоре Цянь-луне метание жребия посредством так называемой сэрбум, или золотой урны. Оно состоит в том, что имена трех кандидатов, определенных прежним порядком, пишутся на отдельных билетиках, которые потом кладутся в золотую урну; последняя ставится перед большой статуей Чжово-Шакьямуни, и возле нее совершаются депутатами от монастырей богослужения о правильном определении перерожденца. Далее она переносится в Поталу, во дворец Далай-ламы, и здесь перед дощечкой с именем императора в присутствии высших правителей Тибета и депутации от главнейших монастырей манджурский амбань посредством двух палочек, заменяющих у китайцев вилки, вытаскивает один из билетиков. Чье имя написано на этом билетике, тот и возводится на Далай-ламский престол.