НИКОЛАУС АРНОНКУР

Музыка языком звуков

Путь к новому пониманию музыки

Предисловие

Для начала — цитата из интервью, данного Николаусом Арнонкуром Мартине Хельмиг, журналистке “Berliner Morgenpost”. Говоря о годах своего обучения игре на виолончели в Венской высшей школе музыки и пробуждении интереса к искусству Барокко, маэстро вспоминает: "Прежде, чем играть трудную романтическую литературу, обычно получаешь музыкальный "корм" из барочных произведений. Я был очень разочарован, находил их скучными и стерильными. С другой стороны, я читал, что современники приходили от этой музыки в неистовство — бросались на пол, рвали на себе одежду. Тогда я подумал: мы делаем что-то не так". Здесь, как мне кажется, находятся ключи и к весьма своеобразной философии музыки, с которой мы ознакомимся в первых главах книги, и к некоторым важным моментам исполнительской деятельности Арнонкура. Начну с философии.

Отношение мастера к месту "классической" музыки в современной цивилизации не слишком оригинально, хотя его изложение гораздо убедительнее, чем у многих записных культурологов, которых "упадок музыки" интересует только по долгу, так сказать, службы. Трудно согласиться с тем, что музыка в целом превращается лишь в "украшение" жизни общества — это относится только к той "классической" музыке, преимущественно инструментальной, которую в последнее время все чаще называют "артифицированной" (т.е. предназначенной для специального исполнения в особых условиях) и сравнивают с музыкой "неартифицированной", бытовой. Последняя и есть та самая музыка, от которой современные слушатели — по крайней мере, определенная их часть — "впадают в неистовство" и рвут на себе одежду (не хуже наиболее чувствительной части аудитории виртуозов-кастратов эпохи барокко). Однако данное обстоятельство едва ли интересует Арнонкура. Главная его цель, как представляется, состоит в том, чтобы спасти музыку Барокко даже не от забвения, а от чего-то худшего, чем забвение, — от непонимания. От той культурной ситуации, в которой шедевры XVIII века находят эмоциональный отклик у публики лишь в интерпретации Ванессы Мей. Это и делает его описание кризиса серьезной музыки столь красноречивым и убедительным.

Обратимся к тем лекарствам, которые предлагает Арнонкур. Они, вроде бы, тоже вполне обычны, и главное из них — внимательное чтение нотного текста. Известно, что в 1994-м году исполнению симфоний Бетховена с Венским филармоническим оркестром предшествовали 70 (!) часов репетиций маэстро. Флейтист Венской филармонии Кейт Брагг говорил: "Он предъявляет большие требования к терпению и обязательности исполнителей. Они не привыкли прорабатывать каждую отдельную ноту каждой отдельной фразы". Арнонкур не просто предлагает прорабатывать каждую ноту, он предлагает совершенно новый подход к нотной записи, основанный на глубочайшем знании как исполнительских традиций, так и музыкальной эмблематики, музыкальной риторики ("реторики", как ее ныне именуют) эпохи барокко. Благодаря ценнейшей информации, которую находим буквально в каждом разделе, открываются совершенно новые возможности прочтения хорошо известных текстов (Арнонкур как исполнитель, известно, избегает играть музыку "второразрядных" композиторов). Я вначале собирался перечислить "наиболее интересные" разделы книги, но потом понял, что это безнадежное занятие, поскольку интересно буквально все. Особо, пожалуй, отмечу лишь вопросы музыкальной системы и строя, которые изложены в манере, весьма непривычной для отечественного музыковедения, ориентированного на Холопова, а не Римана. Здесь более всего чувствуется, что писал практик, имеющий солидную теоретическую подготовку, а не "чистый" теоретик, свободный от забот об исполнении музыки. В общем, едва ли необходимо в качестве традиционного заключения говорить о том, что "сделано нужное и полезное дело". Надеюсь, практические результаты, которые неизбежно последуют за внимательным чтением этой книги, не замедлят порадовать исполнителей, а также их слушателей.

Игорь Приходько, музыковед.

I. ОСНОВЫ МУЗЫКИ И ЕЁ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Музыка в нашей жизни

От средневековья до Французской революции музыка была одной из важнейших основ нашей культуры и жизни. Ее знание считалось обязательной частью общего образования. Теперь же музыка является разве что украшением, позволяющим заполнить пустые вечера посещением оперы или филармонии, украсить официальные торжества, отогнать, включив радио, наскучившую тишину домашнего одиночества. Отсюда парадокс — кругом звучит значительно больше музыки, чем прежде (чуть ли не постоянно), но теперь она уже не имеет для нас былого значения, оставаясь разве что “милым украшением”.

Ныне преобладают абсолютно иные ценности, отличающиеся от признававшихся таковыми людьми предыдущих столетий. Сколько сил, терпения и любви стоило нашим предшественникам строительство святынь и соборов! — и как мало внимания они уделяли вещам, предназначенным служить удобству существования. Современный же человек, как правило, больше интересуется автомобилями или самолетами, чем какими-то скрипками, куда большее значение придает схеме электронного устройства, чем симфонии. Тем не менее цена, которую платим за теперешние удобства, высоковата: безрассудно пренебрегаем интенсивностью жизни ради комфорта, забывая о существовании ценностей, потеря которых необратима. Коренное изменение роли музыки продолжается по возрастающей в течение последних столетий. Это связано с изменением отношения к современной музыке, да и к искусству вообще: пока музыка была важной составной частью жизни, до тех пор отражала современность, поскольку, собственно, была языком, повествующим о невыразимом словами, и понять ее могли только современники. Она изменяла людей — как слушателей, так и музыкантов; создавалась каждый раз заново — соответственно существующему образу жизни и новым духовным потребностям. (Не из тех ли соображений люди постоянно возводят себе новые дома и шьют новую одежду?) Старинная же музыка, то есть музыка предшествующих поколений, не могла поэтому быть и не была ни понятной, ни востребованной. Лишь иногда, в исключительных случаях, вызывала удивление своим мастерством.

Когда музыка покинула средоточие нашей жизни, все изменилось: как украшение она должна быть прежде всего красивой. И ни в коем случае не должна беспокоить или ужасать. Современная музыка не отвечает этим требованиям, поскольку — подобно всем другим видам искусства — является отображением современного состояния духа. Если бы мы стремились честно, без поблажек проанализировать наше духовное состояние, то неутешительные выводы побудили бы к изменению устоявшейся, налаженной жизни, и оказались — вследствие нашей инертности — нежелательными. Парадоксально: мы отвернулись от современного искусства, поскольку оно беспокоит нас, но ведь оно и должно волновать и тревожить. То есть мы не хотим думать, а только стремимся к прекрасному, чтобы избежать серой обыденности. Таким образом, искусство — а в особенности музыку — мы упростили до роли обычного украшения. Теперь возвращаемся к прошлому, к старинной музыке, ибо находим в ней такую желанную красоту и гармонию.

На наш взгляд, такое возвращение к старинной музыке (то есть ко всему, что создано предыдущими поколениями) могло произойти только в результате ряда недоразумений. Теперь востребована музыка “прекрасная”, которой современность предложить не в состоянии. Но исключительно “прекрасная” музыка в отдельности никогда не существовала. Категория “прекрасного” является одной из составных всей музыки, и, сделав ее единым критерием, мы вынуждены отвергнуть или проигнорировать все иные составляющие. Это своего рода нивелирование, сведение музыки лишь к “прекрасному”, стало возможным лишь с того времени, когда ее не смогли или не захотели понимать как целостность. И как только мы стали воспринимать старинную музыку (которую считаем единственно настоящей) только лишь в качестве милого украшения повседневности — то сразу же перестали ее понимать как единое целое, иначе бы не смогли упростить и свести ее к явлению исключительно эстетического порядка.

Итак, ныне мы находимся в практически безвыходной ситуации: все еще верим в силу и власть музыки, но вместе с тем должны признать, что она оказалась оттесненной на периферию — раньше волновала, сейчас только нравится. Но мы не должны с этим мириться; скажу прямо: если бы я считал эту ситуацию безвозвратной, то перестал бы заниматься музыкой вообще.

Убежден — в скором времени все поймут абсурдность отказа от музыки (а именно это абсурдное упрощение и есть отказом), и мы сможем довериться силе музыки Монтеверди, Баха и Моцарта, а также всему тому, о чем эта музыка повествует. Чем больше мы будем стараться понять и овладеть ее языком, тем отчетливее увидим, насколько она выходит за пределы лишь “прекрасного”, насколько волнует и восхищает богатством своего языка. В результате — если мы хотя бы чуточку поймем музыку Монтеверди, Баха и Моцарта — будем лучше воспринимать и современную музыку, которая повествует нашим языком, соответствует нашей культуре и является ее продолжением. Не потому ли, что наша эпоха так дисгармонична и ужасна, нам и не хочется, чтобы искусство, которое ее отображает, вторгалось в нашу жизнь? Или мы, бесстыдно лишенные воображения, изъяли из нашего языка то, что является “невыразимым”?

Сделал бы свои открытия Эйнштейн, если бы не играл на скрипке? Разве дерзкие и новаторские гипотезы, прежде чем поддаться логическому осмыслению, не были только плодом воображения? Не случайно сведение музыки к сугубо “прекрасному”, чтобы сделать ее общепонятной, произошло именно во время Большой Французской революции. В историческом процессе повторялись периоды, когда старались упростить эмоциональное содержание музыки настолько, чтобы она стала понятной любому. Все те усилия оказались напрасными и привели к новым сложным и разнородным явлениям. Музыка может быть доступной любому только тогда, когда девальвируется до примитива. Или если каждый изучит ее язык.

Самые большие последствия вызвали попытки упрощения музыки и создания ее обобщенного понимания, предпринятые в результате Французской революции. Тогда впервые в масштабе большого государства попытались подчинить музыку новым политическим идеям; тогда же переработали для Консерватории учебную программу, которая впервые в истории музыки была предельно унифицирована. И до сих пор все, кто занимается европейской музыкой, учатся по этой программе, а слушателям — в соответствии с этим — растолковывается: для того, чтобы понимать музыку в целом, нет необходимости ее изучать, а достаточно ощущения “прекрасного”. Таким образом, каждый считает, что может взять на себя смелость вынести приговор ценности музыки и качеству ее исполнения — такая убежденность уместна лишь относительно произведений, написанных после революции, но ни в коем случае не музыки предшествующих эпох.

Я глубоко убежден — для сохранности европейской духовной жизни решающей будет способность научиться жить в согласии с нашей культурой. В сфере музыки это требует двух направлений деятельности.

Во-первых, музыканты должны учиться по-новому, то есть согласно с методой, что была обязательной два столетия до нас. В музыкальных школах же учат музыке не как языку, а как технике исполнительства — технократическому скелету без жизни.

Во-вторых, общее музыкальное воспитание следует переосмыслить, и оно может занять в нашей жизни соответствующее место. Благодаря этому, значительные произведения прошлого предстанут перед нами в новом свете, мы заметим их разнообразие, которое нас так волнует и преображает. Лишь тогда снова сможем воспринимать новое. Нам нужна музыка: без нее нет жизни.

Об интерпретации старинной музыки

Поскольку музыка прошлого доминирует в современной музыкальной жизни, следует подробнее осветить связанные с этим проблемы. Существуют два совершенно разных подхода к музыке прошлого, которым соответствуют два не менее различных способа ее воспроизведения: первый — переносит ее в современность, второй — пытается показать ее через призму эпохи, в которую она возникла.

Первый способ — естественный и применяемый во все эпохи, имеющие настоящую живую современную им музыку. Он также является — и всегда был — единственно возможным на протяжении всей истории западной музыки, от начала возникновения полифонии вплоть до второй половины XIX века; еще и ныне среди выдающихся музыкантов много его сторонников. Подобная ориентация вызвана тем, что язык музыки всегда тесно связан с современностью. Так, в средине XVIII столетия считали, что произведения, написанные в начале века, безнадежно устарели, даже если они признавались настоящими произведениями искусства. Нас постоянно удивляет энтузиазм, с которым раньше современные композиции причислялись к необыкновенным достижениям. Старинная же музыка считалась лишь подготовительным этапом, в лучшем случае становилась предметом изучения или — иногда — обрабатывалась для какого-либо специального исполнения. При нечастом ее исполнении в XVIII столетии определенная модернизация считалась абсолютно необходимой. Но композиторы нашего времени, обрабатывающие старинные произведения, точно знают, что публика хорошо восприняла бы их и без обработки, которая ныне диктуется уже не абсолютной необходимостью, как было в предшествующих столетиях (если уж играли музыку прошлого, то лишь осовремененную), а личными вкусами аранжировщика. Такие дирижеры, как Фуртвенглер или Стоковский, исповедовавшие постромантический идеал, исполняли в том же духе всю старинную музыку. Так, органные произведения Баха были инструментованы для вагнеровского оркестра, а Пассионы исполнялись в гиперромантическом стиле с использованием огромного исполнительского состава.

Второй способ, декларирующий верность произведению, значительно моложе предшествующего, ибо возник только в начале XX века. С того времени музыка прошлого воспроизводилась все чаще “аутентичным” способом, и выдающиеся исполнители признали его идеальным. Они стремились трактовать старинную музыку как таковую и исполнять ее в соответствии с духом той эпохи, в которую она создавалась. Такое отношение к старинной музыке — не перенесение ее в современность, а наоборот, перемещение самого исполнителя в прошлое — служит симптомом отсутствия настоящей живой современной музыки. Нынешняя же — не удовлетворяет ни музыкантов, ни публику, большая часть которой откровенно уклоняется от нее. И чтобы заполнить возникающие пробелы, возвращаются к музыке прошлого. В последнее время как-то незаметно мы привыкли к тому, что под словом “музыка” подразумевается прежде всего старинная, современной же музыки это касается лишь в определенной степени. Такая ситуация абсолютно новая в истории. Проиллюстрируем ее небольшим примером: если изъять из концертных залов музыку прошлого и исполнять лишь современные произведения, то эти залы вскоре зазияли бы пустотой — точно так произошло бы и во времена Моцарта, если бы публику оставили без современной музыки, заменив ее старинной, например, барочной.

Бесспорно, фундаментом нынешней музыкальной жизни является музыка прошлого, в особенности музыка XIX века. Такого никогда еще не наблюдалось со времени возникновения полифонии. Причем раньше при исполнении музыки прошедших эпох вообще не ощущалась потребность в аутентичности, так необходимой сегодня: для эпохи, имеющей собственную живую культуру, исторический подход является, в сущности, абсолютно лишним. Подобное наблюдаем и в других видах искусств: например, раньше к готическому собору без колебаний достраивали барочный баптистерий, выбрасывали пышные готические алтари и заменяли их барочными, а сейчас все это дотошно восстанавливается и сохраняется. Впрочем, исторические ориентиры тоже имеют свои плюсы: впервые в истории западного христианского искусства мы можем выбрать любую точку зрения и охватить взглядом все достояние прошлого. Это также объясняет все большее распространение старинной музыки в концертных программах.

Романтизм считается последней живой эпохой в музыкальном творчестве. Музыка Брукнера, Брамса, Чайковского, Рихарда Штрауса и других композиторов еще была выражением своей эпохи, тем не менее на ней будто остановилась вся музыкальная жизнь: и сейчас, собственно, эту музыку слушают чаще и охотнее, а обучение музыкантов в консерваториях ведется согласно методик того периода. Но с тех пор, как бы не хотелось это осознавать, прошло уже много десятилетий.

Если мы сейчас и будем заниматься старинной музыкой, то все равно не сможем действовать подобно нашим предшественникам из великих эпох. Мы утратили непосредственность, позволяющую все приспосабливать к современности, для нас высочайшим авторитетом является воля композитора. Старинную музыку считаем порождением отдаленного прошлого, видим на фоне ее же эпохи и должны прилагать усилия для правильного воспроизведения, по крайней мере не в угоду историзму, а потому, что теперь это, пожалуй, единственный способ, благодаря которому можно сделать ее искусством живым и достойным уважения. Однако о достоверности исполнения можем вести речь лишь тогда, когда оно будет приближено к тому звуковому образу, который подразумевал композитор во время процесса создания. Наконец, это возможно только в определенной степени: первичная идея остается в сфере домысливания, в особенности если речь идет о музыке отдаленных эпох. Информацией, позволяющей понять намерения композитора, являются исполнительские указания, инструментовка и многочисленные, множество раз изменяемые манеры исполнительской практики, понимания которых композиторы, естественно, ожидали от своих современников. Это открывает нам широкое поле для исследований, хотя и создает вероятность грубой ошибки: например, исполнение старинной музыки только в соответствии с приобретенными знаниями. Существуют “музыковедческие” исполнения абсолютно безупречные с исторической точки зрения, но какие-то безжизненные. Из двух зол меньшим будет все же исполнение исторически фальшивое, но живое. Музыковедческие знания — не самоцель, они должны дать нам лишь средства для улучшения качества исполнения, поскольку действительно аутентичным (у автора werkgetreu — верным замыслу произведения) оно будет лишь тогда, когда произведение достигнет своего наиболее ясного и красивого выражения. А произойдет это — опять же таки — если знание материала и чувство ответственности соединятся с глубоким музыкальным воображением.

До сих пор мало внимания отводилось постоянным изменениям музыкальной практики; их даже считали несущественными. Бытовала мысль, что “развитие” идет от примитивных первичных форм через более или менее уловимую переходную стадию к окончательным, “идеальным” формам, которые во всех отношениях более совершенны, нежели “подготовительные стадии”. Это убеждение, как пережиток времени живого искусства, очень распространено и ныне. Люди того времени считали, что музыка, техника игры и инструменты “прогрессировали”, достигая пика собственно в их эпоху. Однако ретроспективный взгляд на всю историю музыки свидетельствует об ошибочности подобного убеждения: мы уже не можем вести речь о различной ценности музыки Брамса, Моцарта, Баха, Жоскена или Дюфаи — теория “прогресса” тут неуместна. Речь теперь идет о вневременности всех великих произведений искусства, но такая точка зрения — в своей распространенной форме — так же ошибочна, как и та, что отстаивает существование прогресса. Музыка, как и все виды искусства, тесно связана со своим временем; она есть живым выражением исключительно своей эпохи и до конца понятна только своим современникам. Наше же “понимание” старинной музыки разрешает нам лишь угадывать породивший ее дух. Поскольку она всегда отвечает духовной ситуации своего времени, ее содержание никогда не может превышать человеческую способность к пониманию, а каждое достижение с одной стороны компенсируется потерей с другой.

В общем, представление о природе и диапазоне изменений, которым подвергалась музыкальная практика на многочисленных этапах своего развития, недостаточно отчетливо. И не будет лишним кое-что уточнить. Например, нотация до XVII века включительно постоянно изменялась, а некоторые обозначения, уже считавшиеся с того времени “однозначными”, вплоть до конца XVIII века все еще трактовались по-разному. Теперешний музыкант подробно играет записанное в нотах, не ведая, что математически точная нотация распространилась лишь в XIX веке. Следующим неисчерпаемым источником проблем является множество вопросов импровизации, неразрывно связанных вплоть до конца XVIII века со всей музыкальной практикой. Способность различать отдельные фазы развития, принадлежащие соответствующим историческим периодам, требует основательных специальных знаний, практическое применение которых сказывается на форме и содержании исполнения. Наиболее же ощутимое различие дает звуковой образ (означает, между прочим, тембр, характер и силу звучания инструментов). Непрестанным изменениям в соответствии с духом времени подвергались прочтения музыкальной нотации и практика импровизации, изменялись и звуковые представления, и звуковой идеал, а вместе с ними и инструменты, способ игры на них и даже техника пения. В комплекс формирования звукового образа также входят размеры и акустика помещения.

В частности, нельзя говорить о “развитии”, имея ввиду изменения в способе игры, то есть в технике, так как техника, подобно инструментам, всегда полностью приспосабливалась к требованиям своего времени. Здесь можно было бы возразить: ведь требования к технике игры неустанно повышаются; это правда, но только относительно определенных видов техники, поскольку в других ее разновидностях эти требования уменьшились. Действительно, ни один скрипач XVII века не смог бы сыграть концерт Брамса, как ни один скрипач, играющий Брамса, не может безупречно исполнить сложные скрипичные произведения XVII века. Каждое такое произведение из разных эпох само по себе является одинаково сложным, тем не менее они совершенно различны и требуют абсолютно разной техники.

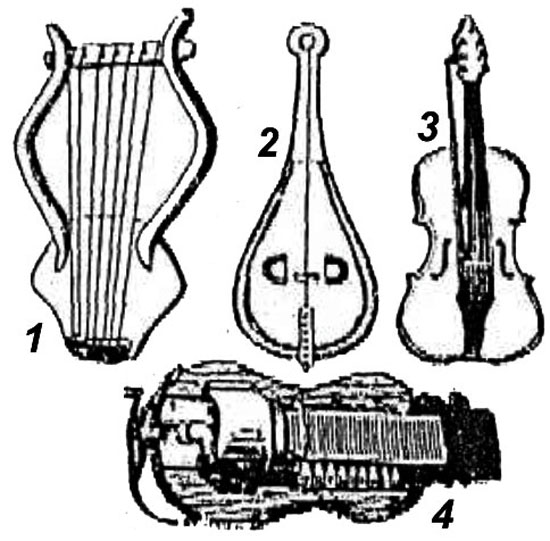

Подобные изменения можно заметить в инструментовке и в инструментах. Каждая эпоха использовала инструментарий, наиболее отвечавший ее музыке. В воображении композиторов звучали современные им инструменты; часто произведения создавались по заказу конкретных инструменталистов. К тому же всегда требовалась музыка, удобная для игры на конкретных инструментах: “неисполнимыми” были только произведения, написанные плохо, то есть автор сам себя подвергал осмеянию. То, что сейчас много произведений старых мастеров считаются почти недоступными для исполнения (например, голоса медных духовых инструментов в барочной музыке), объясняется тем, что музыканты берутся за них, располагая современными инструментами и современной техникой игры. Требование к современному музыканту играть на старинных инструментах с использованием старинной техники игры, является, к сожалению, практически невыполнимым. Следовательно, мы не должны укорять старинных композиторов за наличие трудноисполнимых мест в их произведениях или, что бывает чаще, считать музыкальную практику прошлого технически несовершенной. В каждую из прошедших эпох лучшие музыканты могли исполнять самые сложные произведения своих современников.

Все это позволяет представить, с какой огромной трудностью столкнется музыкант, заботящийся об аутентичности. Компромиссов не избежать: возникает множество вопросов, очень многих инструментов уже не существует или же нет исполнителей, способных на них играть. Тем не менее, когда нам удается достичь высокого уровня аутентичности, то получаем неожиданное богатство. Произведения являются нам в абсолютно новом свете, который сияет из далекого прошлого, а большинство проблем решаются сами собой. Воспроизведенные таким образом, они не только звучат правдивее с исторической точки зрения, но и получают новую жизнь, поскольку исполняются с использованием присущих именно им средств выразительности, следовательно, дают нам четкое представление о силе духа, благодаря которой прошлое было таким плодотворным. И тогда занятия старинной музыкой приносят не только чисто эстетическое удовольствие, но и обретают для нас глубокий смысл.

Понимание музыки и музыкальное образование

Многое свидетельствует о том, что человечество движется к общему упадку культуры, который влечет за собой и упадок музыки, поскольку она является важной составляющей нашей духовной жизни и как таковая может выражать только то, что является ее содержанием. Если ситуация на самом деле настолько серьезная (для меня это очевидно), то возникает вопрос — следует ли нам оставаться посторонними наблюдателями, дожидаясь времени, когда изменить что-либо будет уже поздно?

Большую роль тут сыграет музыкальное образование, причем словом “музыкант” хотелось бы назвать любого, кто профессионально принимает участие в музыкальной жизни, профессиональных слушателей, даже публику. Приглядимся, с этой точки зрения, к месту музыки в истории. Следует заметить, что во многих языках “поэзия” и “пение” называются одним и тем же словом. Иначе говоря, от момента, когда речь начинает выходить за пределы простой констатации фактов, она объединяется с пением, так как пение уже намного содержательнее может передать что-то большее, чем простая информация. Нам трудно это понять, ибо идея как таковая уже отсутствует в нашей концепции музыки. Слово, его сущность — благодаря музыкальным звукам, мелодии, гармонии — может стать более интенсивным, отсюда можно достичь понимания, превосходящего обычную логику.

Однако действие музыки не ограничивалось укреплением или углублением экспрессии речи; музыка со временем открыла собственную эстетику (правда, ее связь с речью всегда узнавалась) и большое количество специфических средств выразительности: ритм, мелодию, гармонию и т.п. Таким образом появился словарь, который придал музыке огромную мощь влияния на человеческое тело и дух.

Если присмотреться к людям, слушающим музыку, можно заметить: она заставляет их двигаться; чтобы усидеть неподвижно, надо сделать определенное усилие. Движения, вызванные музыкой, могут становиться все более интенсивными, вплоть до экстатического состояния. Тем не менее даже обычному переходу от диссонанса к консонансу соответствует напряжение и расслабление. В мелодии тоже можно найти подобное явление: каждая мелодическая линия подчинена определенным законам и — если мелодия тесно связана с этими законами — после четырех или пяти звуков становится ясно, какими должны быть шестой и седьмой; эта преемственность, это исполнение ожидаемого приводит к физическому расслаблению. Если композитор, стремясь вызвать напряжение, не оправдывает ожидаемого, одурачивая тем самым мелодическое воображение слушателя, то напряжение все равно придет к разрядке в другом месте. Этот чрезвычайно сложный процесс композиторы использовали в течение многих веков истории музыки Запада. Если сидеть на концерте и слушать действительно интенсивно, ощущается то нарастание напряженности, то ее спад: изменения, которые происходят в нашем кровообращении, в нашем “физическом слушании”. Касается это и чувств — начиная от настроений спокойных, уравновешенных или переполненных болью вплоть до порывов бушующей радости, неистовства или гнева. Музыка влияет так, что вызывает у слушателя реакции не только чувственные и физические, но и в духовной сфере. В этом смысле музыка выполняет также нравственную функцию — на протяжении столетий значительно влияет на душу человеческую, изменяя ее.

Конечно, музыка не является вневременной, наоборот, тесно связана со своей эпохой, необходима человеку для жизни, как и другие проявления культуры. На протяжении последнего тысячелетия музыка Запада постоянно была важным элементом жизни, что означало — жизнь и музыка неразлучны. Когда же это единство исчезло, необходимым стало новое понимание музыки. Размышляя о современном ее состоянии, различаем музыку “народную”, “развлекательную” и “серьезную” (понятие, которого я не признаю). Внутри отдельных групп еще сохранились остатки былого единства, но единство музыки и жизни, как и единство всей музыки, утеряно.

В народной музыке еще можно заметить определенную общность с культурой народа; тем не менее она, ограниченная анклавом, становится лишь частью традиций. (Что свидетельствует об упадке культуры, поскольку традиционные обычаи живы, а не должны быть чем-то, требующим сохранения. Если что-то называется словом “традиция”, это означает — имеем дело с явлением уже музейного характера). Вместе с тем, остатки былой функции музыки находим в развлекательной музыке: здесь чрезвычайно заметно физическое влияние на слушателей. Кажется, пора призадуматься: почему, с одной стороны, существует современная развлекательная музыка, которая выполняет в нашей культурной жизни абсолютно необходимую функцию, а с другой — нет никакой “серьезной” музыки, которая могла бы играть подобную роль?

В развлекательной музыке сохранилось многое из давнего метода понимания музыки: единство поэзии и пения, что было таким важным при зарождении музыки; единство слушателя и исполнителя; наконец, единство музыки и времени (развлекательная не может быть старше пяти-десяти лет, поскольку принадлежит настоящему). Благодаря ей можно лучше понять, чем была музыка в старину, ибо в своих пределах, при всей их ограниченности, развлекательная музыка является неотъемлемой частью жизни.

Возвратимся к нашему бедному родственнику — “серьезной” музыке, которую опять-таки нам удалось разделить на “современную” и “классическую”. Современная — которой (принято уже тысячу лет) “занимаются” серьезные и знаменитые музыканты — существует только для узкого круга заинтересованных, которые постоянно странствуют, но повсюду остаются неизменными в своем творчестве. Я не иронизирую, а считаю это скорее симптомом разрыва, который трудно осмыслить. Если музыка отдаляется от своей публики, то ни она, ни публика в этом не виноваты. В любом случае ошибка кроется не в искусстве как таковом, а лишь в духовной ситуации нашего времени. Это здесь должно бы что-то измениться, ведь музыка неминуемо есть отражением настоящего; итак, если хотим изменить музыку, прежде всего следует изменить настоящее. Это не кризис музыки, а отражение в ней кризиса нашего времени. Стремление изменить музыку столь же абсурдно, как и поведение врача, который хочет устранить симптомы вместо лечения больного. Итак, современную музыку не “вылечить” никакими усилиями “культурной политики” — например, поддержкой определенных, “нравящихся” нам направлений. Кто верит в такую возможность, — не понимает функции музыки в человеческой жизни. Настоящий композитор пишет — хочет он того или нет — в соответствии с требованиями духовной ситуации своей эпохи, иначе был бы пародистом, поставляющим имитации на заказ.

Итак, что же произошло? Мы “спаслись”: в момент, когда не стало единства между современным творчеством и жизнью, попытались убежать в прошлое. Так называемый “культурный человек”, для которого настоящее перестает быть живым, старается для своего времени спасти часть культурного, музыкального достояния последнего тысячелетия (которое впервые можно охватить взглядом), выделяя из него один или два составных элемента, ценных для него, поскольку он, как ему кажется, способен их понять. Именно так ныне исполняется и воспринимается музыка: во всем музыкальном наследии последнего тысячелетия мы выделяем только эстетический аспект, из него черпаем наше наслаждение. Просто выбираем ту часть, которая “прекрасна” и ублажает наш слух, при этом не принимая во внимание, что таким образом окончательно упрощаем музыку. Или нас вовсе не интересует, что в поисках “прекрасного”, которое во всей проблематике произведения является лишь малой частью, оставляем в стороне его суть?

Тут мы подошли к следующим вопросам. Какое место должна занимать музыка в нашу эпоху? Возможно ли ее преобразование? Целесообразны ли попытки каких-либо изменений? Действительно ли настолько фальшива та роль, какую музыка сейчас играет в нашей жизни? На мой взгляд, ситуация тревожная, и если не удастся ее исправить, чтобы наше слушание музыки, наша потребность в ней и наша музыкальная жизнь снова стали единым целым (в современной музыке это могло бы состояться при условии уравновешенности спроса и предложения, а в старинной музыке, классической — путем нового способа ее понимания), — крах неизбежен. Мы останемся лишь хранителями музея и сможем демонстрировать лишь то, что существовало когда-то; не думаю, что найдется много музыкантов, которых бы такая перспектива привлекала.

Теперь — о роли музыкантов. В средневековье существовало точное разделение на теоретиков, практиков и “целостных” музыкантов (“Gesamt” Musiker — нем.). Теоретиком был тот, кто знал закономерности музыки, но сам не музицировал. Не умел ни играть, ни сочинять, однако теоретически знал, из чего она состоит и как возникает. У современников теоретик пользовался незаурядным уважением, тем паче, что теория музыки трактовалась как самостоятельная наука, для которой реально звучащая музыка была просто безразлична (определенные остатки этой концепции еще до сих пор можно встретить среди музыковедов). А практик не имел никакого понятия о теории, но тем не менее умел музицировать. Его понимание музыки было инстинктивным; даже если он не мог ничего теоретически выяснить, даже если ничего не знал об исторических взаимосвязях, в любой момент был готов исполнять нужную музыку. Проиллюстрируем это на практике языка: лингвист понимает и исследует историю и структуру языка, человек же из народа не имеет о том никакого понятия, но может на этом языке, своего времени, хорошо и понятно общаться. Такой же была ситуация для певца или инструменталиста в течение 1000 лет западноевропейской истории: он не знает, но может, понимает, не зная.

Наконец, существовал совершенный музыкант, являющийся одновременно и теоретиком, и практиком. Он понимал и знал теорию, которая для него не была изолированным самодовлеющим, оторванным от практики знанием, мог сочинять и исполнять музыку настолько, насколько знал и понимал все ее взаимосвязи. Он пользовался в обществе большим уважением, нежели теоретик или практик, ибо владел всеми формами теоретических знаний и практики исполнительства.

Какая ситуация ныне? Сегодняшний композитор, бесспорно, музыкант в этом, последнем, значении. Владеет и теоретическими и практическими знаниями; единственное, чего ему недостает, — живого контакта с аудиторией, людьми, которым требуется его музыка. Сейчас почти отсутствует потребность в новой музыке, рождающейся собственно для того, чтобы удовлетворить эту потребность. Практик, или музыкант-исполнитель, в принципе, остается таким же односторонним, как и в предшествующие века. Прежде всего его интересует исполнение, техническое совершенство, непосредственное признание или успех. Он не создает музыку, удовлетворяясь ее воспроизведением. Из-за отсутствия единства между эпохой и исполняемой музыкой, ему не хватает стихийного понимания последней, свойственного давним музыкантам-практикам, исполняющим произведения исключительно своих современников.

Наша музыкальная жизнь — в катастрофическом состоянии: везде есть оперные театры, симфонические оркестры, концертные залы, предложений для публики предостаточно. Однако играем там музыку, которую не понимаем, ибо предназначалась она для людей совсем другой эпохи. В этой ситуации сильно удивляет, что мы вообще не замечаем проблемы, считая, что здесь нечего понимать, поскольку музыка обращается непосредственно к душе. Каждый музыкант жаждет красоты и эмоций; это стремление естественно для него и является основой его самовыражения. Сведения о разрыве между музыкой и эпохой его не интересуют, да и не могут интересовать, поскольку он не осознает их значения. Результат: исполнитель представляет музыку в сугубо эстетических и эмоциональных категориях, игнорируя все иное ее содержание. Эта ситуация еще ухудшилась вследствие выпестованного в XIX столетии идеального образа артиста: романтизм сделал из него этакого сверхчеловека, который благодаря интуиции постигает таинства, недоступные простым смертным. Артист становился почти полубогом, начинал верить в свою исключительность и позволял поклоняться себе. Этот “полубог” — удивительный продукт романтической эпохи. Обратите внимание на фигуры Берлиоза, Листа или Вагнера, которые идеально соответствовали своему времени. И если Вагнеру на самом деле целовали полу халата, это в его время было совершенно нормальным. Образ артиста, появившийся в ту декадентскую эпоху, и в дальнейшем оставался в той же, словно окаменевшей, форме, как и многие другие вещи того столетия.

И вот вопрос: каким, собственно, должен быть артист? Ответ обусловлен тем, как ныне следует понимать музыку. Если музыкант действительно хочет взять ответственность за все музыкальное наследие — настолько, насколько оно может быть для нас интересным не только с эстетической и технической сторон, — он должен овладеть необходимыми знаниями. Этого не избежать. Музыка прошлого как целостность осталась для нас иностранным языком — оттого, что история постоянно в движении, отдаленность музыки от настоящего увеличивается, но отдаляется она и от своего времени. Отдельные аспекты могут иметь универсальную и вневременную ценность, но закодированная в музыке информация связана с эпохой и может стать понятной другим только тогда, когда получит хотя бы подобие объяснения. Если старинная музыка (в широком значении этого слова) еще вообще актуальна для современности, если она может возвратиться к жизни со всем тем, что ей свойственно — или, по крайней мере, со значительно более богатым содержанием, чем то, какое ей ныне обычно приписывается — это означает, что нужно заново научиться понимать эту музыку, в соответствии с присущими ей закономерностями. Мы должны знать, о чем она повествует, чтобы понять то, что можем выразить ее средствами. Итак, прежде всего знания, а к ним прибавляется чистое ощущение и интуиция. Без таких исторических знаний музыка прошлого, или так называемая “серьезная” музыка, не может быть адекватно интерпретированной.

Если говорить об образовании музыкантов, то раньше это происходило так: музыкант обучал учеников своей специальности, ибо отношение “мастер — ученик”, которое испокон веков существовало в ремесленничестве, было обязательным и в музыке. Чтобы овладеть каким-либо из ее видов, обращались к определенному мастеру, чтобы при нем обучиться его “специальности”. Учение касалось прежде всего техники композиции и игры на инструментах; к этому прибавлялась риторика (наука о законах выразительности), благодаря которой музыка могла говорить. Постоянно провозглашалось, особенно в музыке периода барокко (где-то с 1600 года до последних десятилетий XVIII ст.), что музыка является языком звуков. Речь — о диалоге, о драматическом обмене мыслями. Поэтому мастер посвящал ученика в тайны и все тонкости своего искусства. Учил не только игре на инструменте или пению, а также исполнению музыки (интерпретации). Эти естественные отношения не порождали проблем; стилистическая эволюция совершалась постепенно из поколения в поколение и обучение не требовало переучивания, а было просто органическим развитием и преобразованием.

В этой эволюции было несколько значительных переломов, которые поставили под сомнение отношения “мастер — ученик” и внесли в них изменения. Одним из таких переломов стала Французская революция. В большом перевороте, осуществленном ею, видим также принципиально новую функцию не только всего музыкального образования, но и музыкальной жизни. Система заменила отношения “мастер — ученик” новым учреждением — Консерваторией. Ее идею можно охарактеризовать как политико-музыкальное воспитание. Сторонниками Французской революции стали почти все музыканты. Пришло осознание, что через искусство, а в особенности через музыку, которая оперирует не словами, а лишь “волшебными напитками”, возможно влиять на людей. Несомненно, о политическом использовании искусства для явного или скрытого навязывания обывателям или подданным какой-то доктрины известно давно, тем не менее это никогда не проводилось так систематически.

Во французском методе, обработанном до мельчайших деталей с целью унификации музыкального стиля, велась речь о подчинении музыки общей политической концепции. Теоретический принцип такой: музыка должна быть настолько простой, чтобы стать понятной любому (правда, употребление слова “понятная” уже не соответствовало действительности); музыка должна умилять, захватывать, убаюкивать... независимо от образованности слушателя; она должна стать “языком”, который понял бы каждый, ему не обучаясь.

Подобные требования стали нужны и вообще возможны лишь потому, что музыка предшествующего времени обращалась прежде всего к “просвещенным” людям или к тем, кто знал ее язык. В странах Запада музыкальное образование всегда было важной частью воспитания. Когда же традиционное музыкальное образование устранили, то исчезло и элитарное сообщество музыкантов и просвещенных слушателей. Теперь музыка должна была обращаться ко всем: если слушатель не разбирался в музыке, надо устранить из ее языка все то, что требовало понимания. Композиторы должны были писать музыку, напрямую обращаясь к чувствам простейшими и наиболее доступными средствами. (Философия говорит так: если искусство лишь нравится — это означает, что оно предлагается уже только невеждам).

В соответствии с этой концепцией, Керубини в Консерватории положил конец давнишним отношениям “мастер — ученик”. Он поручил наибольшим тогдашним авторитетам написать учебники, которые должны были ввести в музыке новый идеал “egalite” (равенства). В этом духе Байо (Baillot) обработал свою “Скрипичную школу”, а Крейцер (Kreutzer) написал Этюды. Ведущие французские педагоги должны были воплотить новые музыкальные идеи посредством жесткой системы обучения. Технически речь шла о том, чтобы заменить рассказ зарисовкой. Таким образом начало развиваться sostenuto, длинная мелодическая линия, современное legato. Конечно, длинная мелодическая линия существовала и ранее, но она всегда состояла преимущественно из маленьких кирпичиков. Революцию в образовании музыкантов провели настолько радикально, что несколько десятилетий спустя во всей Европе начали учить музыке по системе Консерватории. На мой взгляд, совершенно гротескно, что и ныне эта система служит основой нашего музыкального воспитания! Так было уничтожено все, имевшее прежде глубокий смысл.

Интересно, что убежденным сторонником нового искусства музицирования стал и Рихард Вагнер. Дирижируя как-то оркестром Консерватории, он восторгался тем, что смена движения смычка вверх и вниз осуществляется неуловимо, что мелодическая линия приобретает широкое дыхание и что посредством этого с помощью музыки можно как бы рисовать. Потом часто повторял, что такого legato никогда не достигал с немецкими оркестрами. На мой взгляд, этот метод действительно хорош для музыки Вагнера и в то же время просто губителен для домоцартовской музыки. Короче говоря, современный музыкант получает образование, которого по сути ни сам ученик, ни его учитель не осознают. Он учится лишь по методике Байо и Крейцера, которая была приемлема для тогдашних музыкантов, и приспосабливает ее к музыке абсолютно других времен и стилей. Сейчас музыкантов учат, повторяя без переосмысления все теоретические основы, которые были уместны двести лет назад и которых сейчас уже никто не понимает.

Теперь, когда старинная музыка стала актуальной (хотим того или нет), музыкальное образование должно быть абсолютно другим, опираться на другие принципы. Нельзя ограничивать обучение лишь тем, в каком месте положить палец, чтобы получить определенный звук, или как достичь сноровки пальцев. Образование, направленное лишь на усовершенствование техники, готовит не музыкантов, а обычных акробатов. Брамс как-то сказал: чтобы стать хорошим музыкантом, надо чтению посвятить столько же времени, как и упражнениям за инструментом. Собственно, в этом суть дела и сегодня. Ныне мы исполняем музыку почти четырех столетий, следовательно, должны — в отличие от музыкантов прошлых эпох — учиться наиболее соответствующим способам исполнения для каждого типа музыки. Скрипач, владеющий совершенной техникой, обученный на образцах Паганини и Крейцера, не может ощущать себя готовым к игре Баха или Моцарта. Для этого он должен совершить определенные усилия — сызнова осмыслить и усвоить технические основы и содержание “повествующей” музыки XVIII века.

Это только одна сторона проблемы. Необходимо также склонить к значительно более широкому пониманию музыки и слушателя, который все еще, не осознавая того, остается жертвой инфантилизации, доставшейся в наследство от Французской революции. Красота и чувство являются для него, как и для большинства музыкантов, едиными составляющими, к которым сводится восприятие и понимание музыки. На чем основывается подготовка слушателя? На музыкальном образовании, полученном в школе и той концертной жизни, в которой он принимает участие. Но даже тот, кто не получил никакого музыкального образования и никогда не ходил на концерты, в какой-то мере просвещен музыкально, ибо в западном мире нет людей, которые бы не слушали радио. Звуки, ежедневно “заливающие” слушателя, просвещают его музыкально, подсознательно прививая понятия о ценности и значении музыки — положительные или отрицательные.

Еще один аспект, касающийся публики: на какие концерты мы ходим? Только на такие, где исполняется уже известная нам музыка. Это может подтвердить любой организатор концертов. Из различных предложенных программ слушатель выберет знакомую, что объясняется нашими слушательскими привычками. Тем не менее, если произведение и его развитие задумано так, что может ввести слушателя в состояние восторга и подъема, а иногда даже потрясения, то предпосылка здесь в том, что публика этого произведения не знает и будет слушать его впервые. Тогда композитор вместо того, чтобы оправдать наши ожидания, может внезапно шокировать нас, например, заменяя нормальную каденцию прерванной; тем временем прерванная каденция, о которой мы уже знаем, не будет именно таковой. Существует бесконечное множество таких средств, музыка их использует, чтобы через неожиданности и удивление вести слушателя к пониманию и переживанию, которые соответствуют идее произведения. Но сегодня неожиданность и шок почти исключены: слушатель классической симфонии, в которую композитором помещены сотни таких неожиданностей, уже за два такта перед соответствующим местом готовится услышать “как это сейчас будет исполнено”. Проще говоря, эту музыку уже нельзя исполнять, ибо она уже настолько известна, что не может нас ни захватить неожиданно, ни шокировать, ни очаровать - разве что лишь качеством исполнения. Тем не менее для нас ее привлекательность не стареет, поскольку и не ждем уже, что она будет пленять и удивлять; мы только хотим еще и еще черпать из нее наслаждение и сравнивать, кто и как ее исполняет. Какое-то “замечательное место” может показаться нам еще более прекрасным, а какое-то замедление — еще более или же, однажды, менее медленным. Такими сравнениями мелких исполнительских отличий и исчерпывается наше слушание музыки, в котором достигаем до примитивности смешного уровня восприятия. Наше стремление к частому прослушиванию любимого произведения — в прошлом абсолютно чуждое тогдашним слушателям — достаточно выразительно показывает основное различие между слушательскими привычками вчера и сегодня. Убежден — сейчас нет почти никого, кто захотел бы слушать новые произведения вместо хорошо знакомых. Мы — будто дети, которые хотят, чтобы им рассказывали одну и ту же сказочку, поскольку храним в памяти приятные впечатления первого прослушивания.

Если нам не удастся заново пробудить интерес к тому, чего еще не знаем (хоть давнему, хоть новому), если не удастся заново открыть значение влияния музыки на наш дух и тело, то любое музицирование потеряет свой смысл. Это бы означало бесполезность работы великих композиторов, наполняющих свои произведения музыкальным содержанием, которое сейчас нам ни к чему и которого не понимаем. Если бы они вкладывали в произведение только единственно для нас что-то значащую красоту — это стоило бы им значительно меньших усилий, времени и работы.

Техническое совершенство не является самодовлеющим. Кажется, следует снова начать учить музыкантов языку или, собственно, многим языкам, присущим разнообразным музыкальным стилям, и одновременно воспитывать слушателей так, чтобы они тоже понимали эти языки, и тогда наконец уйдут в прошлое и бессмысленно-эстетское музицирование, и монотонность концертных программ. (Или эти несколько произведений, которые играются от Токио до Москвы и Парижа, составляют квинтэссенцию западной музыки?) В результате исчезнет разделение музыки на развлекательную и “серьезную”, а также ее несоответствие собственной эпохе. Культурная жизнь снова обретет свое единство. Такой должна быть цель музыкального образования в наше время. Тем более, что существует уже много соответствующих учреждений, которые несложно переформировать, изменить их задачи, наполнить новым содержанием. То, чего удалось достичь Французской революции через программу Консерватории (радикальной перестройки музыкальной жизни), станет возможным и в наше время при условии, что мы будем убеждены в необходимости такой перестройки.

Проблемы нотации

Каким образом композитор увековечивает свои замыслы и желания? Как старается передать их своим современникам и потомкам? Вот вопросы, с которыми постоянно сталкивается каждый музыкант. Мы постоянно замечаем, что композиторы — имея ограниченные возможности, давая более или менее точные указания — стараются избегать чреватой многозначности. Каждый композитор начинает со временем пользоваться индивидуальной нотной записью, которую нельзя расшифровать без знания исторического ее контекста. И вдобавок, до сих пор распространен абсолютно ошибочный взгляд, будто нотные знаки, словесные обозначения аффекта и темпа, равно как и динамические указания, имели всегда то же значение, что и теперь. Причина в том, что на протяжении столетий музыка записывается с помощью одних и тех же графических знаков. Тем не менее, нотное письмо не является интернациональным и вневременным методом записи, действующим в течение веков: вместе со стилистической эволюцией в музыке, развитием мышления композиторов и исполнителей изменялось также и значение разнообразных знаков нотного письма. В расшифровке их содержания могут помочь трактаты, дидактические работы или параллели между музыкой и словом, хотя, опираясь только на них, мы также рискуем совершить ошибку. Итак, нотное письмо является исключительно сложной системой шифра. Каждый, кто хотя бы раз попробовал выразить с помощью нотной записи некую музыкальную мысль или ритмическую структуру, знает, что сделать это сравнительно легко. Но если попросить какого-либо музыканта сыграть записанное, убеждаешься, что звучит не совсем то, что задумано.

Таким образом, имеем нотное письмо, которое должно нас информировать как об одиночных звуках, так и о развитии целых произведений. Однако каждый музыкант должен осознать, что оно довольно несовершенно и заключенную в нем информацию не удается передать достоверно. Нотное письмо не дает нам ни одного указания относительно продолжительности звука, его высоты или темпа, ибо технические параметры такой информации нельзя передать с помощью музыкальной нотации. Продолжительность одной ноты можно было бы подробно передать с помощью единицы времени, высоту звука — точно выразить через частоту колебаний, а неизменный темп — обозначить с помощью метронома, но в музыке ничего наподобие неизменного темпа не существует.

Не удивительно ли, что такие совершенно разные по стилю и характеру произведения, как, например, опера Монтеверди и симфония Густава Малера, записаны с помощью одной и той же нотации? Если мы осознаем принципиальное различие между отдельными типами и видами музыки, тем более странным кажется тот факт, что одни и те же нотные знаки употребляются где-то с 1500 года, хотя эпохи и музыкальные стили очень различаются между собою.

Несмотря на идентичность графических знаков, можно выделить два принципиально различных способа их трактования:

1. Предметом записи есть произведение, то есть композиция, однако нотация не дает сведений относительно тонкостей его воспроизведения;

2. Предметом записи есть исполнение; при этом нотация становится сборником исполнительских указаний.

Итак, она показывает не форму и структуру композиции (как в первом случае), ключ к воспроизведению которых надо искать в другой информации, а лишь по возможности точно информирует о способе исполнения: необходимо играть так и так — произведение, так сказать, само собою родится во время исполнения.

До 1800 года музыку в основном записывали в соответствии с первым способом — как произведение, а в дальнейшем — в соответствии со вторым, как указания для игры. Тем не менее существует много исключений — например, табулатурная нотация для определенных инструментов, которая уже в XVI и XVII в. была записью не произведения, а лишь способа исполнения. Табулатуры подробно предписывали, как расположить пальцы на ладках и когда щипнуть струну (скажем, лютни) — таким образом, музыка возникала в процессе живого исполнения. Если просматривать такую табулатуру, невозможно представить звучание, а перед глазами имеешь только приемы — это крайний случай нотации как исполнительских указаний. В произведениях, написанных после 1800 года нормальным нотным письмом, понимаемым как совокупность исполнительских указаний (например, у Берлиоза, Рихарда Штрауса и многих др.), дается по возможности точный звуковой образ; музыка рождается только при неукоснительном исполнении написанных нот и соблюдении всех дополнительных указаний.

Итальянская лютневая табулатура. 1507 г.

Если же мы хотим играть музыку, созданную до 1800 года, где предметом нотной записи было произведение, — нам будет не хватать точной “инструкции к применению”. Чтобы ее получить, надо обратиться к другим источникам. Вообще этот вопрос поднимает еще и серьезную педагогическую проблему, поскольку в основном сперва учат читать ноты, а уж после — вникать в содержание музыкальной материи; считается очевидным, что нотное письмо служит всей музыке, и никто не говорит ученикам, что музыка, возникшая перед тем условно граничным 1800 годом, прочитывается иначе, чем родившаяся позже. Очень слабым, как среди педагогов, так и среди учеников, есть понимание того, что в одном случае имеем дело с уже представленным способом игры, а в другом — с композицией, записанной абсолютно иным способом. Два различных способа интерпретации одного и того же нотного письма — считаемого записью произведения или инструкцией к исполнению — должны быть разъяснены каждому ученику уже с самого начала его теоретического, инструментального или вокального обучения. Иначе он в обоих случаях будет играть или петь то, что “написано в нотах” (учителя чаще всего этим высказыванием формулируют свои требования), и не сможет правильно воссоздать нотную запись, предметом которой есть произведение.

Возможно, проще удастся объяснить это явление с помощью понятия орфографии — музыкального “правописания”, обоснованного наукой о музыке, теорией музыки, гармонией. Оно обуславливает определенные особенности нотации — например, часто не записываются задержания, трели и аподжиатуры, что обычно раздражает тех, кто считает, будто музыку нужно играть так, как она записана. Или не обозначены мелизмы: если их записать, то будет ограничено творческое воображение исполнителя, а оно-то как раз и необходимо для свободной орнаментации. (В XVII и XVIII веках ловкий исполнитель Adagio свободно импровизировал мелизмы, которые соответствовали содержанию произведения и углубляли его выразительность).

Просматривая любые давние ноты, стараюсь увидеть в них прежде всего произведение и установить, как следует его прочитывать, пытаюсь определить, что тогда означали данные ноты для музыканта. Нотация того времени — когда записывалось произведение, а не способ игры — требует от нас тех же знаний, которыми владели тогдашние музыканты.

Рассмотрим очевидный для современных музыкантов пример — венскую танцевальную музыку XIX столетия, польку или вальс Иоганна Штрауса. Композитор старался записать в нотах необходимое, на его взгляд, оркестрантам, сидящим перед ним; последние же, в свою очередь, совершенно точно знали, что такое вальс или полька и как следует их исполнять. А если бы дать эти ноты музыкантам, лишенным таких знаний и строго играющим лишь записанное в нотах, получилась бы совершенно иная музыка. Такого типа танцевальную музыку не удается записать точно так, как она должна исполняться. Часто какой-нибудь звук нужно сыграть чуть раньше или позже, немножко длиннее или не так коротко, как это видно из записи и пр. Если же эту музыку сыграть точь-в-точь, как она записана, даже с метрономической точностью, результат не имел бы ничего общего с намерениями композитора.

Если уж прочтение партитур Иоганна Штрауса ставит перед нами такие проблемы (хотя традиция их исполнения никогда не прерывалась), то что говорить о проблемах исполнения музыки, традиции которой были полностью забыты, и уже неизвестно, как она исполнялась при жизни ее автора. Представим себе, что произведения И.Штрауса не исполнялись лет сто, а потом их “открыли” и как интересную музыку заново исполнили. Лучше и не представлять, как бы это звучало! Подобное случилось, по моему мнению, с великими композиторами XVII и XVIII в., чья музыка не связана с нами непрерывной традицией, поскольку их произведения не звучали уже на протяжении столетий. Нет никого, кто мог бы убедительно объяснить, как нужно трактовать такую музыку и подходить к деталям исполнения.

Конечно, на эту тему достаточно информации в первоисточниках, но каждый прочитывает в них лишь то, что он сам себе воображает. Если, например, в текстах первоисточников читаем, что каждая нота может сокращаться наполовину своей записанной длительности, то это можно истолковать так, будто каждая нота удерживается лишь половину своей длительности. Но это можно понять и иначе, поскольку существует давнее правило: каждый звук должен заканчиваться замиранием. Тон возникает и исчезает — как звук колокола — “угасая”, и невозможно почувствовать, в какой точно момент он заканчивается, поскольку в воображении слушателя он существует и в дальнейшем, а это воображение не удается отделить от непосредственного слухового впечатления. Поэтому нотные длительности не удается точно очертить. Звук можно трактовать как ноту, выдержанную до конца, но также и как значительно сокращенную ноту, в зависимости от того, принимается ли во внимание представление слушателя о продолжительности звука или нет.

Кроме того, бывают случаи, когда буквальное соблюдение нот технически или музыкально невозможно; они указывают по крайней мере на то, что нотация и практика исполнения часто различаются между собою. Это отчетливо видно при аккордовой игре на смычковых инструментах (по технической причине невозможно удерживать все ноты) или если играешь на инструменте, который не позволяет выдерживать ноту в ее полной продолжительности (фортепиано, клавесин или любые щипковые инструменты). На клавесине или же лютне просто невозможно услышать длительность звучащей ноты: слышим лишь начало звука, который быстро угасает — остальное дополняет воображение; реальный же звук исчезает. Тем не менее это исчезновение не означает, что звук перестает существовать, — мы слышим “внутренним слухом”, пока его не оттеснит начало следующего звука.

Если бы этот звук длился с постоянной силой и в дальнейшем, терялась бы звуковая прозрачность композиции, а появление следующего звука становилось бы менее явственным. Подобное часто слышим на органных концертах (на этом инструменте теоретически каждый звук может быть выдержан именно так долго, как того требует запись). Реальность (длящийся звук) не лучше воображения (иллюзии того звука); наоборот, в определенных обстоятельствах эта реальность может даже препятствовать восприятию целого. Довольно отчетливо это можно наблюдать в “Искусстве фуги” И.С.Баха: все фуги, где тема выступает в увеличении, более выразительны на клавесине, чем на органе, хотя на органе можно выдерживать любые длинные звуки. На скрипке, например, не существует такого четырехзвучного аккорда, в котором удалось бы удержать все четыре голоса на протяжении целого такта, ибо если переходят на струну “ми” — от более низкого звука на струне “соль” уже ничего не остается. Невозможно сыграть так, чтобы звуки такого аккорда зазвучали одновременно. Это означает, что в любом случае (так всегда и надо поступать) нотную запись следует трактовать как графический образ композиции, исполнение же — как ее музыкальное отражение, соответствующее техническим возможностям, а также способности восприятия слушателя. Иначе говоря, звуки аккорда будут исполняться не одновременно, а поочередно. Это касается смычковых инструментов, лютни, иногда также клавесина и фортепиано, если, например, аккорд превышает размер руки, или клавесинист не желает играть все звуки одновременно.

Итак, недостаточно выучить учебники и утверждать: каждая нота должна быть сокращенной, в каждом звуке существуют активная и пассивная части. Даже при буквальном соблюдении изложенных в тех учебниках правил значительная часть старинной музыки может звучать как примитивная карикатура. И результат, вероятно, будет более деформированным, нежели в том случае, когда музыкально способный, но недоученный исполнитель сыграл бы “вопреки канонам”. Правила, помещенные в давних трактатах, интересны для исполнительской практики лишь тогда, когда становятся понятными — или, по крайней мере, когда из них можно почерпнуть какой-либо смысл, независимо от того, понятно или нет их первоначальное значение.

Лично я очень скептически отношусь к возможности полного понимания прошлого. Надо постоянно иметь в виду, что все трактаты XVII или XVIII в. писались для их современников, и каждый автор знал, что его читатель имеет определенный объем самоочевидных сведений, которые не стоит упоминать в трактате. Не мы были адресатами этих поучений, а его современники. Все те ценные сведения откроют нам свое значение лишь тогда, когда мы будем обладать вышеупомянутыми знаниями. Итак, ненаписанное (само собой разумеющееся) оказывается важнее самого текста! Так или иначе считаю, что изучение первоисточников приводит к частым недоразумениям, и цитаты из появившихся в последние годы их публикаций никогда не должны служить доказательством, ведь с помощью вырванных из контекста цитат можно настолько же легко доказать противоположное. Итак, я хотел бы прежде всего предостеречь от переоценки наших возможностей исторического понимания музыки. Лишь когда раскроем смысл давних поучений и предписаний, станет логичной музыкальная интерпретация, руководствующаяся этими правилами.

Сведения, известные нам на сегодняшний день, получены из ряда трактатов XVII—XVIII вв. Если кто-то познакомится хотя бы с одним источником такого типа, например, “Школой игры на флейте” Кванца, сразу вообразит, будто уже многое узнал. Далее попадется ему другой подобный источник, и в нем обнаружатся положения абсолютно иные, даже противоположные. Когда имеешь дело с работами нескольких авторов, то открывается много разногласий в подходах к аналогичным проблемам, и лишь при сравнении большого количества источников, обнаруживается, что разногласия эти сугубо надуманные. Исподволь начинаешь все видеть в соответствующих измерениях. Если сопоставить разные взгляды, выраженные в этих источниках, можно точно заметить тенденции, которым отдавали предпочтение отдельные авторы. Музыка и исполнительская практика были когда-то отнюдь не однородными. Один автор следовал традициям предков и его вкусы были определены прошлым. Другой — описывал музыкальные обычаи некоего региона или был энтузиастом какого-то новейшего направления. Все это относительно легко заметить, сравнивая источники. Мы убеждаемся, что обычное, общеупотребительное и для всех очевидное в этих текстах вообще не упоминается. Запись появляется преимущественно лишь тогда, когда живой тогдашней традиции начинает угрожать небытие или когда какой-нибудь почитатель уходящей из обихода традиции стремится замедлить ее исчезновение со сцены истории. Прекрасным примером тому служит “Defense de la basse de viole” Юбера Леблана (Hubert Le Blanc). Конечно, случались авторы, желавшие внедрить какую-нибудь новинку и готовые за нее “идти на баррикады”, как, например, Муффат, который под занавес XVII в. хотел распространить новейший французский стиль вне Франции. Он старался подытожить важнейшие признаки этого стиля для того, чтобы ознакомить с ними музыкантов, не имевших о них надлежащих знаний. Следует также обращать внимание на стилистическое соответствие источников: например, если играть произведение 1720 года в соответствии с правилами 1756 года, то ничего толкового не получится. Все подобные сведения надо рассматривать в контексте и каждый раз оценивать и анализировать заново.

Пример Иоганна Штрауса, приводимый ранее, уместен потому, что его музыка и сейчас играется в Вене с надлежащими традициями исполнения и в соответствии с намерениями композитора. Старшие из местных музыкантов еще сталкивались в юности с людьми, которые играли под руководством Штрауса. Здесь исполнители невольно ощущают — особенно не задумываясь — как в динамике раскладываются свет и тень; где играть коротко, а где длинно; как придать музыке специфический танцевальный характер, словом, знают, в чем заключается юмор. Всего этого недостает нам в старинной музыке, ибо мы не располагаем непрерывной традицией; выводы относительно темпа и незаписанных интерпретационных тонкостей мы можем сделать, исходя лишь из описаний, сохранившихся в источниках. Наши знания о старинных танцах, из которых можно было бы узнать кое-что о темпах, недостаточны, поскольку не имеют опоры в чисто физическом их ощущении. Если же мы знаем правила танцевальных шагов, то можем легко перенести их на музыку. Это дает нам конкретную, физически ощутимую возможность интерпретации записи. Танцы, опирающиеся на общеизвестные, постоянные ритмы и темпы, которые можно относительно легко реконструировать, должны трактоваться как важнейший источник информации о способах исполнения, темпах и различных акцентах.

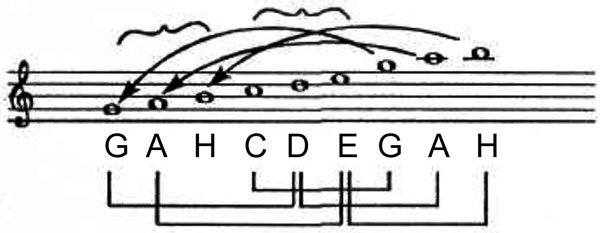

Во всей прочей музыке основной ритм, темп и акценты можно понять из обозначений тактового размера и тактовых черточек, в начале XVII столетия имевших только ориентировочное значение. Они размещались “где-нибудь” (по крайней мере мне не удалось найти какой-либо смысл). Только в течение XVII в. тактовые черточки начали использовать “правильно” — в соответствии с нашими понятиями; с того времени они дают нам очень важные указания относительно акцентов. Благодаря этим указаниям иерархия акцентов, пришедшая из языка и, несомненно, существовавшая уже раньше, стала реальной системой. Для музыки XVII—XVIII вв. она была и есть чуть ли не самым важным и самым основным элементом, следовательно дальше я постараюсь изложить это подробнее. В ней находит свое отражение что-то очень естественное, а именно (объясняя упрощенно): после сильной доли такта, в соответствии с законами речи, наступает слабая, а после тяжелой — легкая. Отражается это и в игре. По той же причине музыкальные инструменты, например, смычковые, сделаны таким образом, что переход с форте на пиано, изменение сильного и слабого, тяжелого звука на легкий может выполняться естественно и легко. В особенности, если используем барочный смычок, — протягивание его вверх вызывает звук более слабый, чем вниз. Итак, сильные доли такта (то есть при 4/4 — “раз” и “три”) принципиально должны играться движением книзу. Для духовых инструментов существует целая палитра атак, благодаря которым можно достичь аналогичного различия, в игре на клавишных инструментах подобную функцию выполняет позиционная аппликатура (или аппликатурная группировка).

Нынешним инструменталистам часто кажется, будто желаемого можно достичь иными способами; в большинстве случаев это действительно так, поскольку движение смычка вверх тоже можно сакцентировать — но в обратном движении это выходит более естественно. Думаю, что и сегодня надо следовать сначала этим естественным путем, а иных способов исполнения искать уже тогда, когда первый перестанет удовлетворять. Проблема не нова: Леопольд Моцарт в своей “Школе игры на скрипке” указывал, что каждый акцент должен быть исполнен движением смычка вниз, в то же время Джеминиани утверждал, что надо также приобрести навыки исполнения акцентов другим способом.

В музыке минувших эпох существовали правила, писаные и неписаные, знание которых для тогдашних музыкантов было само собой разумеющимся, от нас же открытие этих правил требует определенных усилий. Одно из них провозглашало: диссонанс должен акцентироваться, а его разрешение должно, затухая, тесно к нему прилегать. Немало музыкантов — даже тех, кто много занимается старинной музыкой, — легкомысленно относятся к этому важному и очень естественному правилу, теряя таким образом возможность обнаружить выразительные акценты, расставленные композиторами именно посредством соответствующего размещения диссонансов — часто в нетипичных местах. Таким образом, иногда надо акцентировать четвертую слабую долю такта, тогда как затухающее разрешение диссонанса приходится на обычно акцентированную первую. Это очень существенное смещение ритма ныне, к сожалению, большинством музыкантов полностью нивелируется.

Еще одним примером различного интерпретирования современной и былой нотации может служить способ, которым обычно читаются и исполняются ныне (в отличие от XVIII в.) пунктирные ноты. Общепринятый сейчас принцип состоит в том, что точка удлиняет ноту точно на половину ее длительности, а следующая за ней короткая нота имеет точно такую же длительность, как и точка. В существующей нотации нет дифференцированных способов показать безграничные возможности исполнения пунктирных ритмов — от нот почти равных длительностей к очень острому пунктированию; на нотной бумаге все пунктирные ритмы похожи, независимо от их значения. Однако уже доказано и известно из многочисленных трактатов разных эпох, что существует практически безграничное количество вариантов исполнения пунктирных ритмов, свидетельствующих, прежде всего, об обострении пунктира; иначе говоря, короткую ноту после точки часто следовало играть не в “присущий” момент, а чуть ли не в последний миг. Распространенное ныне соотношение длительностей 3:1 раньше использовалось лишь в исключительных случаях.

В “новейших” интерпретациях часто прослеживается скрупулезный подход к продолжительности нот (или по крайней мере к тому, что понимается под этой продолжительностью), и ноты с точкой исполняются с почти математической точностью. Причина того, что ритмической точности уделяется такое внимание, естественна и объяснима — склонность музыкантов к недостаточно точному исполнению ритма, поэтому дирижер вынужден требовать хотя бы более или менее точной реализации записи.

Относительно артикуляционных знаков — наподобие лиг или точек — часто также возникают недоразумения; тот факт, что до 1800 года они имели другое значение, чем в более позднее время, известен не всем, следовательно, это различие не всеми принимается во внимание. За точку отсчета мы принимает преимущественно музыку XIX в., которая, внедряя автобиографическую концепцию музыкального произведения, радикально ограничила исполнительскую свободу. Детали исполнения записывались более чем подробно; каждый нюанс, мельчайшее “ritenuto”, малейшее изменение темпа — все это было обозначено. Поскольку относительно динамики, темпа и фразировки нотация не представляла уже никаких проблем, музыканты с рабской покорностью привыкли превращать нотный текст в звуки со всеми этими указаниями. Такой способ чтения нот и исполнения музыки закономерен для произведений XIX—XX ст., но абсолютно ошибочен для барочной и классической музыки. Тем не менее — очевидно, вследствие незнания — его применяют и здесь (причем в музыке любого типа и стиля). Результат более чем неверный (и притом фальшивый), ибо музыканты эпохи барокко исходили совсем из иных предпосылок, нежели современные. Музыкальная нотация XVIII в., исключая пару указаний относительно темпа и его изменений, почти совсем не предусматривала нюансов и не заключала в себе никаких знаков фразировки и артикуляции. Когда в XIX веке стали издавать старинную музыку, ее дополняли указаниями, которых “недоставало”. Поэтому в тех изданиях можно найти, например, длинные лиги, которые объединяли целые фразы, сильно перекручивавшие “язык” произведений и переносившие их, так сказать, в XIX век. Во всяком случае, было известно — лиги должно дополнить.

Еще большее недоразумение возникло в первой половине XX века вместе с волной так называемого аутентизма — старинные ноты были очищены от дополнений, сделанных в XIX веке, и произведения, естественно, стали исполнять тоже в очищенном виде. При этом придерживались взглядов XIX века, в соответствии с которыми по возможности все, что желал композитор, должно находиться в нотах — и наоборот: чего не было в нотах, то считалось нежелательным и расценивалось как своевольная вставка. Но композиторы эпохи барокко и классицизма не могли придерживаться правил, которых тогда еще не существовало. Для них решающее значение имели правила артикуляции, о которых — позднее. Эти правила тесно связаны с проблематикой нотации, так как обуславливают способ исполнения, который лишь изредка записывался в нотах и был отдан на усмотрение и вкус исполнителя. Это, кстати, очень ясно формулирует Леопольд Моцарт: “Не достаточно играть эти группы нот, просто используя указанные штрихи: надо исполнять их таким образом, чтобы изменение движения смычка сразу улавливалось ухом... Следует не только обращать внимание на записанные и указанные объединения звуков (лигатура), а также уметь, в соответствии с хорошим вкусом, самим уместно применять легато и стаккато там, где они вообще не обозначены... Я очень огорчался, неоднократно слушая скрипачей, уже достаточно сформированных, которые исполняли очень простые пассажи абсолютно вопреки намерениям композитора”. Здесь, с одной стороны, речь идет о том, чтобы выразительно реализовать предусмотренную и записанную с помощью точек, черточек и лиг артикуляцию (причем голые приемы штриха и атаки здесь недостаточны, их должна подчеркнуть динамическая игра), с другой же стороны — о том, чтобы найти соответствующую артикуляцию там, где композитор не оставил никаких указаний.

Вопреки тем требованиям в большинстве случаев с некоторого времени исполняется “очищенный” текст, а живая и полная фантазии интерпретация барочной и классической музыки, исходя из такой позиции “верности произведению”, называется “романтизированной” и стилистически фальшивой.

Способ записи речитативов также ставит перед исполнителем важные вопросы. Хотелось бы прежде всего обратить внимание на различие между итальянским и французским речитативами. В обоих случаях имеем дело с проблемой перенесения мелодии и ритма человеческой речи на язык музыки. Итальянцы делают это с присущей им беззаботностью, передавая ритм речи очень приблизительно, и во всех случаях для облегчения правописания в метре 4/4. Акценты появляются там, где это возникает непосредственно из речи — то ли на первой, то ли второй, то ли четвертой доле такта, а линия баса крайне упрощена, записана крупными длительностями (при этом известно, что их следует играть исключительно как короткие длительности, что служит еще одним примером расхождения между записью и желательной звуковой реализацией). От певцов ожидается, что они будут использовать исключительно ритм разговорной речи, а не записанный в нотах.

Странная вещь: это требование, такое понятное, постоянно дискутируется при постановке оперы или обучении пению. Все известные мне источники делают акцент на полнейшей свободе исполнения речитативов, которые записаны в размере 4/4 только ради удобства. Тюрк писал в 1787 году: “Отбивание ритма в речитативах есть наиболее нелепой привычкой, (...) полностью противоположной выразительности, и выявляет большое невежество исполнителя”; Хиллер — 1774 год: “Певцу остается (...) свобода решения, хочет ли он декламировать медленно, быстро ли, единым критерием (...) должно быть содержание слов (...). Известно, что речитатив везде исполняется без оглядки на метр”. На эту же тему Карл Филипп Эммануил Бах писал: “Речитативы исполняются (...) не считаясь с метром, несмотря на то, что в нотах их разделено на такты”. Неустанно также призывали певцов, чтобы они в речитативах больше рассказывали, нежели пели. Нидт: “Этот стиль должен приближаться больше к речи, чем к пению”. Г.Ф.Вольф — в 1798: “Это должна быть музыкальная декламация, пение, больше напоминающее речь, нежели обычное пение”. Шайбе: “Нельзя, однако, сказать о речитативе, будто он является пением (...) — это скорее пропетая речь”. Также и Руссо в Энциклопедии говорил: “Самый лучший речитатив — такой, в котором пения как можно меньше” (такой тип речитатива появляется опять же в немецкой музыке).

В местах, где свободная декламация с ритмом разговорной речи должна заканчиваться, пишется “a tempo” или какое-нибудь похожее указание; это означает — предшествующий раздел должен исполняться не метрически, а свободно, и что с этого места следует снова придерживаться метра.

Свобода такого типа вообще не соответствует рациональному французскому духу. Потому Люлли — будучи итальянцем — вывел из патетической речи французских актеров своеобразный кодекс речевых ритмов, которые старались точно отразить с помощью нотации. При этом, естественно, встречаются сложные размеры — такие как 7/4, 3/4, 5/4, что для орфографии старинной музыки было абсолютно невозможным. Единственно правильной записью таких метров считали соединения тактов на два и на четыре, на два и на три, или на четыре и на три. Следовательно, писалось 4/4 или 2/2 или 3/4; такт 2/2 был ровно вдвое быстрее.

Рамо. “Кастор и Поллукс”

Именно поэтому во французском речитативе часто в пяти тактах встречаются пять разных размеров. Ведь из последовательности тактов 4/4, 3/4 и 2/2 можно получить метры 7/4, 6/4, 5/4, 4/4, 3/4. Эта система позволяла образовывать более сложные тактовые размеры, в которых подразумевалось, что alla breve (2/2) должно быть именно вдвое быстрее чем 4/4. Будучи более точной (в отличие от итальянской), учитывая склонность французов к порядку, система делала возможным удивительно выразительное скандирование текста. Наверное, нужно еще обратить внимание на определенный тип “стенографической” нотации. Выражаясь точно, цифрованный бас есть ничем иным, как “шпаргалкой” партитуры, которая показывает исполнителю гармоническую основу произведения. Всего, что может быть сыграно, запись не вмещает — это зависит уже от знаний и вкуса исполнителя. Французские оперы XVII и частично XVIII в., где-то вплоть до Рамо, как и значительная часть итальянских опер (в особенности венецианских), записывались указанным способом стенографически: исполнитель имел перед собой некое подобие эскиза произведения, где часто ограничивались лишь записью басовой инструментальной линии и вокальных партий. Во французских операх временами появляются указания относительно использования инструментов. Такой способ записи опер предоставляет исполнителю возможность значительной свободы инструментовки произведения, состав же оркестра зависел от условий и вкусов. С того времени сохранились обработанные оркестровые голоса, которые позволяют произвести нам интересные сравнения действительно исторических исполнений, существенным образом отличающихся друг от друга. Одна и та же опера была оркестрована однажды с трубами и валторнами, потом — исключительно струнным составом; каждый раз средние голоса совершенно разные: произведение является то лишь трехголосным, то количество голосов возрастает до пяти.