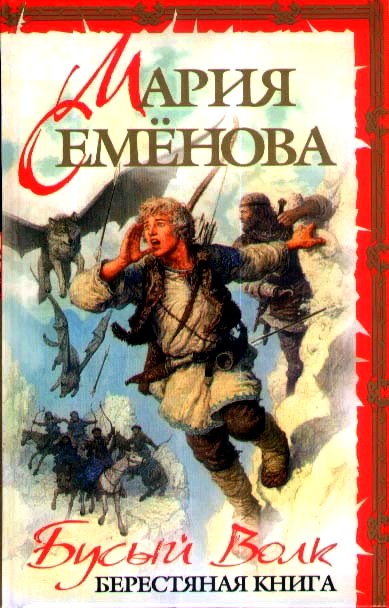

Мария СЕМЁНОВА, Дмитрий ТЕДЕЕВ

Бусый Волк

БЕРЕСТЯНАЯ КНИГА

Авторы сердечно благодарят

Евгения Пугина,

Сергея Яцуненко,

Юрия Хвана,

семью Селивейстровых,

Олега Черняева,

Юрия Алёшкина,

Юрия Лаврова,

Александра Сляднева-младшего

и ещё многих,

умеющих то, чего не дано нам.

Спасибо, друзья!

ЛАТГЕРИ

Тёмное облако как-то неожиданно наползло на луну, и сосновый лес, только что стынувший в прозрачном серебре, превратился в сплошную стену отчётливо зловещего мрака.

Быть может, уцелевшим жителям деревни эта тьма казалась спасительной и благодатной, но Латгери распознал в ней неотвратимо-тяжеловесную поступь гибели.

Чужой мрак шёл к нему семивёрстными шагами, чтобы растоптать уже окончательно, и он не промахнётся…

За первой громадиной-тучей, налетевшей с востока, клубился сомкнутый строй таких же чёрных великанов, переполненных тяжёлым, сокрушительным гневом. Остриё этого гнева искало Латгери и должно было рано или поздно его отыскать, но мыслимо ли сразу нашарить в беспорядке свежего бурелома маленькую обречённую жизнь?.. Тьме не будет позволено даже на время стать милосердной. Небо вспыхнуло от края до края, разорванное ветвистой огненной молнией.

Латгери не успел зажмуриться и увидел среди туч рыжебородое мужское лицо, застывшее от горя и ярости. Целый миг, показавшийся бесконечным, Небесный Воитель смотрел прямо в глаза мальчишке, распластанному на земле. Латгери успел понять, что вот сейчас просто умрёт от непереносимого ужаса, но миг кончился, и на земную твердь обрушился звук удара Божественной Секиры. Чудовищный гром расколол и заполнил собой мироздание, заложил уши, вышиб напрочь способность соображать, бояться, ощущать боль…

Вселенная содрогнулась, и тут же последовала новая вспышка, новый, ещё более страшный громовой удар, счастливо прошедший мимо сознания Латгери… — а за ним ещё и ещё. Стеной хлынул дождь, уже не солёный, исторгнутый продранным брюхом Змеёныша, а самый настоящий, тёплый и пресный. Бог Грозы нёсся над ночным лесом, гвоздя удирающего Змеёныша своей Огненной Секирой, и каждый такой взмах, должно быть, открывал Ему новые причины для гнева.

Лес, над которым летела облачная колесница, был чудовищно осквернён и изгажен. Злую силу, сотворившую непотребство, отбросила совокупная воля людей и заступницы Луны, последние поганые остатки её корчились в божественном грозовом пламени… Но там, внизу, по зелёной плоти Земли неровной полосой пролёг уродливый след, и его сумеет теперь залечить лишь неторопливое время.

Только вчера здесь высились стройные великаны-сосны, совсем недавно радовали глаз своей красой и величием, задевали кронами облака, о чём-то шептались со звёздами… Ныне лесное воинство было вырвано с корнем, медовые стволы — исковерканы и расколоты в щепы, свежая хвоя — смешана с грязью.

Как будто прекрасное женское лицо перечеркнули ударом безжалостного кнута…

Страшно гневался Бог Грозы и люто досадовал, мало не опоздав оборонить свою землю от нежданной беды.

Тучи тяжело ворочались в небе, умывали раненый лес, силились очистить от скверны…

Тугие струи дождя пробудили Латгери от беспамятства. Глаз он больше не раскрывал, но того первоначального страха уже не было. Ну пришиб бы его Небесный Воитель, дальше-то что? Далеко не самое страшное, что с человеком может случиться… Лёжа на спине с раскинутыми руками, Латгери ловил ртом небесную влагу. Не потому, что так уж мучился жаждой. Не потому, что от этого питья ему мог быть какой-нибудь прок. Просто открывать и закрывать рот, глотать дождевую воду было единственным, что он теперь мог.

Латгери плоховато помнил, что же с ним стряслось. Кажется, его зацепило, когда венны сумели как-то отпугнуть или одурачить Змеёныша и ошалевшее чудище накинулось на своих. Не помогли ни завесы Свирелей, ни спешно воздвигнутые охранные заклинания! Кто мог предвидеть подобное? Латгери, как все, смотрел вверх, в вихрящееся жерло, падавшее им на головы, и, как все, не мог поверить собственным глазам… Зато смог заметить, как лопнула, словно изнутри взорвавшись, крона высоченной сосны. Как мелькнул толстый сук или даже обломок ствола, который швырнуло вниз, именно швырнуло, ибо летел он быстрей всякого падения, только Латгери почему-то успел с тошнотворной окончательностью понять — не просто так летит, а именно к нему… и увернуться, отскочить уже никак не получится… Тяжёлый обломок в самом деле настиг Латгери и вроде даже не особенно сильно задел его по загривку… и краем сознания он успел с облегчением отметить ничтожность ушиба: подумаешь, назавтра и не вспомню… только ноги почему-то сразу же подкосились… да не просто подкосились, пусть и удивительно бестолково, а как бы вовсе исчезли… растаяли… сразу и окончательно… Латгери увидел их нелепо раскинутыми и чужими, утратившими ощущение, а дальше была тьма.

Та самая, которой не позволили даже на время стать милосердной.

Очнувшись в первый раз, ещё до грозы, Латгери сразу вспомнил о беде с ногами и, не теряя самообладания, решил их ощупать…

Оказалось, руки тоже не повиновались ему.

Вот когда навалился непроглядный, нерассуждающий ужас, Латгери открыл рот заорать, чтобы хоть так выплеснуть из себя малую толику вселенского страха… Рот смог исторгнуть всего лишь слабенький не то хрип, не то стон. Тогда Латгери рванулся изо всех сил, сумел дёрнуть ещё повиновавшейся ему головой — и опять провалился в беспамятство, на сей раз от боли.

Теперь он лежал очень тихо, глотал дождь и пытался сообразить, что же ему теперь делать. Делать? Вернее, как теперь быть… насколько, собственно, это вообще от него зависело…

Отчасти утешало только одно. Есть боль — значит, есть жизнь. Вот если боль начнёт утихать, тогда вправду останется лишь стиснуть зубы и молиться о скором конце. А пока что-то вспыхивает огнём и жжёт сотнями раскалённых углей, значит, не исчезла надежда сделать ещё усилие и переплавить эту боль в движение и жизнь…

Латгери согласен был вынести любое страдание ради того, чтобы шевельнулся хоть палец, но пока ничего не получалось. В свои неполные тринадцать зим он хорошо знал, что происходит, когда у человека перешиблен хребет. И это знание заставляло его яростно гнать прочь все мысли о раздробленных позвонках и оборванной мозговой жиле. Нет! Латгери не собирался сдаваться. «Я просто сильно зашибся. Сейчас я немного отдохну, соберусь с силами — и встану. Я обязательно встану. Заставлю это глупое тело подняться, и пусть только посмеет ослушаться…»

Он помнил, как ему удалось дёрнуть головой, и решил повторить это движение, только не столь резко, чтобы снова не провалиться в беспамятство. Собравшись с духом, Латгери напряг мышцы… Разум немедленно залила гасящая сознание боль, но мальчишка был готов к ней и лишь заскрипел зубами от ярости, силясь сдвинуть голову ещё хоть на вершок.

Он поворачивал её влево: он чувствовал, что там, совсем недалеко, находился кто-то живой.

Когда глаза всё-таки залила чернота, сквозь которую были бессильны пробиться поредевшие вспышки Небесного Огня, а гул в ушах похоронил даже звуки громовых раскатов, — голова Латгери перекатилась на сторону. «Я смог! Пока совсем немного, но смог! Главное — начало… Я — Латгери… Я не зря ношу это имя…»

Вот только дальнейшие успехи покамест не торопились к нему. Латгери лежал на холодной мокрой земле, раз за разом собирая на вдохе волю в огненный шар. Он сжимал этот шар в плотный жгучий комок и на выдохе пускал его вдоль позвоночника, по рукам и ногам, приказывая ожить, заранее ощущая, как это будет…

Руки и ноги всё не оживали. Тело оставалось чужим и мёртвым, ниже шеи его как бы даже вообще не существовало. Латгери сумел кое-как повернуть голову, но приподнять её и посмотреть на себя было за пределами его сил.

И он — нет, не прекратил, а лишь временно отложил! — эту борьбу, решив для начала рассмотреть того, кто тихо сипел и задыхался где-то поблизости.

О да, совсем рядом умирал человек. Не просто мучился беспомощностью и болью, как вполне живой Латгери, а именно умирал, в этом никаких сомнений быть не могло. Латгери успел повидать смерть в самых разных её проявлениях. И он нипочём не ошибся бы, спутав умирающего от ран с просто раненным, даже весьма тяжело. Даже если слышал только дыхание.

Ему понадобилось до предела скосить глаза, но всё же при вспышке далёкой молнии Латгери сумел разглядеть силуэт человека, вроде бы обнявшего высокий расщеплённый пень. Человек стоял, прижимаясь к дереву грудью и держась руками за лезвия длинных смолистых мечей, в которые ярость Змеёныша превратила прочное дерево…

«Зуррат, — с первого взгляда узнал его Латгери. — Зуррат…»

Голова десятника медленно покачивалась туда-сюда, мокрая грива спутанных волос не давала рассмотреть лицо, однако Латгери успел увидеть достаточно, чтобы воочию представить глаза, закатившиеся под лоб, и ощеренный рот, хрипящий в последней муке. Стоять-то Зуррат стоял, но только потому, что упасть уже не мог. Та самая сила, что отняла у Латгери способность к движению, играючи насадила Зуррата на острый древесный отщеп и оставила умирать на нём, как на колу.

Вот забавно, старый десятник, которого никакое чудо уже не могло спасти, всё никак не желал расставаться с ускользающей жизнью, всё длил и длил её мучительные мгновения, и пропоротая грудь, надо же, совершала очередной вдох…

Для Латгери его сипящее, хлюпающее дыхание вдруг зазвучало сладостной музыкой. Сосредоточившись, он принялся жадно пить страдание Зуррата, смакуя каждый глоток драгоценной силы, припадая к источнику волшебного могущества, равного которому не знал даже Владыка. О да, Зуррат всегда был силён, и неравная схватка со смертью высвобождала сейчас всю его силу, всю до конца, заставляла извлекать её из самых тайных глубин…

Латгери пил, как прежде грозовую воду, пил и старался не обронить ни капли.

Пожалуй, умирать Зуррат будет ещё долго, его мучения вряд ли прервутся до рассвета. А значит, Латгери посетило везение, какого вряд ли дождался бы недостойный. До рассвета надо успеть так насытиться жгучей силой не желающего умирать чужого тела, чтобы обязательно суметь пробудить к жизни тело собственное. А дальше… А там видно будет, что дальше. Сейчас — пить, глотать, впитывать в себя силу… Только бы ничто этому не помешало…

К тому, кто думает о победе, приходит победа. А того, кто ждёт отовсюду погибели, эта самая погибель очень скоро и настигает.

Между переплетением изломанных древесных стволов Латгери увидел цепочку зеленоватых огоньков, то ли отражавших Луну, то ли наделённых собственным светом… Огоньки приближались бесшумно и очень быстро. Серые волки, братья веннов, именовавших себя Волками. Наверняка они теперь прочёсывали чашу в поисках уцелевших врагов…

Латгери даже толком испугаться не успел, настолько всё быстро произошло. Вот вокруг приблизившейся пары зелёных огней сгустилась лесная тьма и обернулась… Ох, что это был за волк!..

Мальчишка, думавший, что уже неспособен чего-либо бояться, испугался до такой степени, что сделал худшее из возможного: представил себя мёртвым. Даже не представил, это не то слово, — на какое-то время он действительно стал мёртвым. Латгери умел это делать, жестокая наука Владыки не прошла даром. Только став мёртвым, можно превратиться в непобедимого воина. Только мёртвый может воистину почувствовать движение чужой жизни. И не просто почувствовать, но и предвосхитить это движение, распознать его задолго до того, как оно состоится. Чтобы оборвать жизнь сильного врага, надо ощутить его жизнь лучше, чем сам враг. А для этого необходимо вначале умереть. Зря ли говорят, что путь воина — это стремление к смерти!

И Латгери умер. Перестал дышать, ощущать страх и ненависть, вообще перестал мыслить. Он не вздрогнул, даже не моргнул, когда холодный волчий нос ткнулся в его лицо. Волк немного постоял над изувеченным мальчишкой, обнюхивая человеческое дитя, зачем-то прикинувшееся пищей, потом отошёл к взрослому человеку, хрипевшему неподалёку.

Этот чужак тоже вошёл в лес со злом. Он умышлял против людей, кровных братьев лесных охотников. В обоих постепенно затихало биение жизни. Хорошо… Незачем вести сюда двуногую родню… Волк, фыркнув, шагнул прочь и сразу исчез, растаял в ночи без следа.

Латгери ощутил его уход и попытался вновь вернуться к жизни. Получалось плохо, погружение в смерть оказалось слишком глубоким. Возвращение и раньше скверно удавалось ему, а уж теперь… Теперь, когда его жизнь трепетала, как язычок пламени на порывистом ветру, а пучины беспамятства обещали такой долгожданный, такой желанный покой…

«Ну нет, — сказал себе Латгери, и ярость вернулась к нему. — Я не умру. Пусть явится настоящая смерть и призовёт меня, но и тогда я ей не поддамся без боя! Никто и ничто не сможет меня победить, покуда я сам не признаю своего поражения! А я его нипочём не признаю…»

Слабо застонав от жестокого напряжения, мальчишка ощутил наконец, что сумел нащупать и зацепиться за тонкую ниточку собственной жизни. Вот и славно. Теперь — вслушиваться в утробные хрипы умирающего Зуррата и пить, пить, пить драгоценную силу, собирать, взращивать, копить её в себе. Латгери ещё поборется, ещё сумеет сразиться с врагами, ощутить сладость крови, выпущенной из их жил. Он ведь Латгери, он непременно сумеет!

Неспроста же Владыка дал ему это имя… И пообещал при всех, что, мол, этот маленький Латгери когда-нибудь станет настоящим Латгаром! А пока и Латгери, стало быть, великая честь! Сказал, и сопляк-мальчишка всей кожей ощутил лютую зависть взрослых, опытных воинов. Ещё бы! Мавут наградил его именем зверя, никогда не сдающегося в бою. Да, он убежит от заведомо более сильного, потому что безрассудная храбрость есть глупость. Но когда бежать некуда, латгар не начнёт трусливо молить о пощаде. Он примет бой, кем бы ни был стоящий перед ним враг. Без страха и сомнений бросится он навстречу погибели и станет биться яростно и отважно. И чего доброго, ещё одержит победу!

Кто же мог предвидеть, что решительный бой придётся вести в мокром ночном лесу, где никто не увидит его малодушия и не воспоёт его мужества… Латгери всё равно не сдастся и не отступит, просто потому, что он — не кто-нибудь, а Латгери! Крысёныш!

ВОЛЧОНОК

Небо в восточной стороне начинало понемногу светлеть и вот уже явственно засинело, отделилось от чёрной стены леса, густая предрассветная тьма начала таять и торопливо отбегать в по-прежнему непроглядную чащу… Всё равно даже там ей не отсидеться! Ещё немного, и юный Бог Солнца явит себя просыпающемуся миру, согреет его ласковым теплом, озарит ярким светом, от которого тьме не спастись и в самом густом подлеске, под старыми корягами и замшелыми валежинами. В кротовые норы, в глубокие подземелья загонит её пресветлое утро…

Сторонний путник, бредущий без дороги глухими лесами веннской страны, этого самого утра ждал бы если не как избавления, то уж точно как позволения снова тронуться в путь. Не таковы здешние чащи, чтобы кто попало разгуливал здесь по ночам! Тут же провалится нога сквозь сплетение скользких корней, и хорошо, если кости не хрустнут. А вытащишь ногу, и в лицо, в самые глаза ткнутся острые, обломанные концы нависших ветвей. Успеешь отвести их ладонью, и вот уже крутанулся камень под сапогом, и вот уже ты съезжаешь куда-то с отвесного гранитного лба, и не за что зацепиться, и высоко ли падать и что ждёт на дне — неведомо, покуда не долетишь…

Надо думать, такого путника насмерть перепугали бы шестеро молодых Волков, парней и подростков, легконогих и босых, во всю прыть бежавших сквозь подёрнутые туманом непролазные дебри. Мелькнули бы в самых дальних отсветах костерка — и исчезли, не остановившись, даже шага не сбив… и оставив бедного путника до утра творить охранительные знамения: люди то пробежали? Или, может, бесплотные духи лесные?..

А им что, Волкам, они были здесь дома. И лес свой знали не хуже, чем избы с дворами. Те самые ловчие корни и опасные кручи стелились им под пятки ровной дорожкой, а хищные сучья лишь расчёсывали пепельно-русые кудри.

Особенно теперь, когда венны из рода Волков спешили ему, лесу, на помощь.

Ну ладно, не всему лесу, конечно, а только одному существу, ждавшему спасения, но всё равно…

Перепрыгивая кусты, Бусый всё прислушивался к ровному дыханию бежавшего сзади Ульгеша. Была у чернокожего парнишки удивительная способность пускаться с другом-венном, с Бусым то есть, в разные вылазки, куда его звать, в общем-то, не собирались, полагая затеваемое дело чуждым Ульгешу и по рождению, и по сноровке, — а он увязывался всё равно, причём делал это как-то так, что замечали его уже погодя, когда поздно бывало ради него возвращаться. И шёл себе, и, глядишь, радел о веннских делах, словно тут родился, да ещё и сноровку являл вполне удивительную для умника и тихони. Что когда-то на лыжах, что вот теперь. Видно, правду молвил дедушка Аканума, отец парня действительно был великим вождём. А и не ошиблась веннская поговорка, утверждавшая — доброй крови не спрячешь… как и дурной…

Двое друзей быстрыми ящерицами пробирались сквозь месиво изувеченных стволов, мягко касаясь, словно поглаживая их ладонями. И Бусого вдруг остро кольнула жуткая мысль, что опорой его рукам служили не бесчувственные брёвна, а ещё живые, израненные тела. Не умея отступать, зелёные воители приняли неравный бой с лютым врагом, пали на родную землю и теперь отдавали ей последнюю кровь. И даже того больше: воины эти его, Бусого, ласковые прикосновения ощущали и всем сердцем на них откликались…

Ощущение было мимолётным, нахлынуло и исчезло. Позволить себе в этом беге-полёте отвлечься на постороннюю мысль значило тут же расшибиться о пень или корягу. А расшибаться было нельзя, недосуг. Следовало спешить. Братья ждали подмоги.

После нападения Змеёныша на деревню никто из Волков в эту ночь так и не сомкнул глаз. Не до того было. Все понимали, что Змеёныш явился не сам по себе, его сюда привели, привели враги, и враги эти, именем Мавутичи, были где-то недалеко. А ещё было очень похоже, что раненый Змеёныш, обозлённый нежданным отпором, уже издыхая, набросился на самих Мавутичей. Здорово небось потрепал, но вот насколько здорово? Вдруг кто-то уцелел? И захочет всё-таки сунуться в деревню?

Если их хозяин Мавут хоть вполовину соответствовал тому, что говорил о нём Бусый, это были не пустопорожние страхи. А что, пускай попробуют сунуться, коли так уж охота. Есть чем встретить. И проводить…

Мавутичи — это не Змеёныш! Отчего ж с ними не совладать и без помощи свыше!

Оттого Волки — и взрослые охотники, и старики, и женщины, и детвора — все до единого простояли ночь под открытым небом. Впитывали в себя огненную ярость Божественной грозы, торжественно очищались от скверны, принимали священное омовение тёплым грозовым ливнем. А когда Громовержец унёсся на сверкающей колеснице прочь — стали вслушиваться в начавшуюся перекличку своих братьев, лесных волков. Летом волки в стаи не собираются, ни к чему, но сегодня случай был особый, и на призывный клич вожака собралась вся большая семья. Собралась — и словно частой гребёнкой принялась вычёсывать лес, отыскивая, как поганых блох, уцелевших врагов.

Нашли очень немногих. Да и то — совсем неопасных, о чём тут же и оповестили двуногих братьев в деревне.

А незадолго до рассвета позвали на помощь.

И как только Волки услышали этот призыв, Севрюк тут же, не мешкая, отправил в путь пятерых юнцов, считавшихся самыми быстроногими. И Ульгеша, дёрнувшегося с ними, ни рукой, ни словом не остановил. Поди не лишним окажется. Нечасто звала на помощь лесная родня, но уж если звала…

Мальчишки добрались до места, когда стало почти светло.

Бусый с Ульгешем добежали чуть вперёд остальных, последнюю валежину они перепрыгнули разом, но зрелище двух серых теней, поднявшихся навстречу, заставило потомка Леопарда сбиться с ноги. Ну то есть на чернокожего мальчишку никто не собирался нападать, он не был врагом волков и Волков, но он не был и Волком, и оба зверя покосились на него так, что он счёл за благо остановиться.

Бусого они встретили, точно любимого брата.

Когда валежину перелезли остальные подростки, слегка отставшие и задохнувшиеся от напряжённого бега, Бусый уже стоял на коленях, с очень прямой спиной, и… безмятежно улыбался. Совершенно особой улыбкой, породило которую отнюдь не веселье. На его ладони, протянутые вперёд, сквозь разошедшийся туман упал первый солнечный луч, и Волчатам на миг показалось, что руки парня источали собственное золотое свечение.

Ибо он их простирал над телом волчонка. Рядом лежала мёртвая мать, жутко бесформенная, похожая на смятую тряпку. На волчицу с малышом рухнул кусок толстого сучковатого бревна, обломок дерева, никогда не виданного в здешних краях. Откуда приволок его Змеёныш, из какого отравленного, напоённого злом далека?.. Волчице повезло, она умерла сразу и не слышала жалобного плача сынишки. Острый сук воткнулся под правую лопатку волчонка и, словно копьё, пронзил его насквозь, чтобы уйти глубоко в землю. И этот же сук остановил непомерную тяжесть чужого бревна, не позволив ему оказать малышу последнюю милость.

И волчонок ещё жил, ещё с болью и надеждой, с тихой радостью смотрел на родню. Бусый сумел даже на время облегчить его страдания, отвести боль, и неразумное звериное дитя решило, что теперь уж всё будет хорошо. Наконец-то его нашли свои. Взрослые, умные, сильные и добрые родичи. Больше не о чем плакать, теперь его обязательно спасут. Неважно как, что-нибудь придумают.

Вот только мама не отзывается…

Пользуясь тем, что волки вроде бы больше не обращали на него пристального внимания, Ульгеш обошёл крутом бревна, присел рядом на корточки, осторожно коснулся… Да-а, под рукой ощущалось совсем не то, что успела запомнить ладонь во время бега по лесу. Змеёнышу понадобилось вывалить посреди суши топляк, умерший так давно, что все воспоминания о зелёной солнечной жизни успели захлебнуться тёмной мёртвой водой… если и были они когда, эти воспоминания! Правда, изначально мёртвых деревьев никто не видал, как им, мертворождённым, расти-то? Тем не менее Ульгеш сомневался. Он знал подобные топляки, что таились в стоячей непроглядной воде, как уснувшие крокодилы. Вздумаешь наступить, и нога не найдёт опоры в осклизлом гнилье. Но, если надо защемить лодку или остановить плот, тот же самый топляк внезапно обнаруживает железную крепость. Все ножи затупятся, иззубрится лезвие топора, покуда перерубишь последний сучок…

Сук, который нужно перерубить…

И нож, который не иззубрится и не затупится…

Ульгеш подхватился с земли, осенённый, оглянулся на друга…

Бусый всё так же улыбался особенной улыбкой, его правая рука продолжала творить странные, но завораживающе красивые и полные силы движения над телом распластанного малыша, а левая в это время…

Левая рука Бусого тянула из поясных ножен подарок Крылатой родни.

Вот он погладил волчонка по голове, низко наклонился к нему, что-то прошептал в мохнатое ухо…

И Ульгеш замер, так и не произнеся ни звука. Перед ним вершилось Волчье таинство, в котором ему, чужеплеменнику, не было места. Что сейчас сделает Бусый? Быстро и милосердно взмахнёт ножом, чтобы мама наконец-то отозвалась волчонку — уже там, в священных лугах, куда добрые звери возносятся между вздохами, прямо посередине прыжка, не очень-то и заметив мгновение смерти?

— У меня отец почти так же напоролся, — самым обычным голосом сказал Бусый юному мономатанцу. И примерился лезвием к окровавленному сучку. — Помнишь? Ну, тогда?

И Ульгеш сразу вспомнил, и снова начал дышать, и услышал в утреннем лесу робкое, какое-то растерянное, но всё же пение птиц, и понял, что жизнь будет продолжена.

— Две слеги приготовьте, потолще да подлиннее, — распоряжался Бусый. — И с разных сторон под бревно их подсуньте. Вот здесь и вот здесь…

Не надо учить венна, как жить и обходиться в лесу, даже если венн этот — сущий мальчишка. Ребята мигом вырубили надёжные жерди, напоминавшие скорее нетолстые брёвнышки, — из неломающейся рябины, и то-то, знать, радовалось славное дерево, сбитое бурей с корней, но сумевшее оградить ещё одну жизнь!

Бусый быстро и осторожно работал в это время ножом, надрезая сук над спинкой волчонка. Ульгеш поднял отлетевшую деревяшку… На миг он почти ужаснулся, заподозрив в ней благородный маронг, но только на миг. Древесина маронга отливала глубокой бархатной краснотой, а здесь был цвет мертвечины.

Мальчишки между тем приспособили слеги под бревно, примерились, взялись поухватистей, приготовились…

— Давайте потихоньку… Потихоньку, сказано вам! Так, ещё… Ещё немного… Стой… Ещё… совсем чуточку… Вот так замрите!

Крепкие Волчата и Ульгеш не посягали откатить в сторону Змеёнышево бревно, они лишь подвесили непомерную тяжесть на своих слегах, в то время как нож Бусого плавно скользнул поперёк подрезанного сука — и отделил его от ствола. Волчонок слегка трепыхнулся, но не взвизгнул.

— Теперь выше поднимайте! Ещё! Держите!

Перехватив нож зубами, Бусый подсунул одну ладонь под брюшко волчонка, а другой принялся выгребать из-под него дёрн. Устроив ямку, начал кромсать лезвием нижнюю часть глубоко воткнувшейся деревяшки…

Бревно висело у него прямо над головой, цепляя крючьями веток волосы на затылке, но кому ещё доверит себя венн, если не кровной родне да стальному клинку? Не подвели ни нож, ни родня. Сук распался под лезвием, как масло. Спасибо тебе, Брат Огня из племени вилл, пусть небо всегда будет просторно под крыльями твоего симурана!..

Бусый выпрямился.

— Бросай!

Змеёнышев топляк с многопудовым глухим чмоканьем лёг на прежнее место, просев во мху ещё ниже, потому что его больше не поддерживал сук. Парни вытирали рукавами рубашек мокрые лица.

Волчонок лежал на ладонях у Бусого, маленький, мокрый и жалкий, почти такой же бесформенно-смятый, как и его мать, но — живой. Пока ещё живой. Вот он было решил, что уже стало всё хорошо, и попробовал шевельнуться, но тут же взвизгнул и снова притих.

Бусый наклонился к нему:

— Держись, малышка.

Его ладони поили теплом замёрзшего, измученного волчьего ребёнка. Тот вдруг чуть повернул голову и… лизнул Бусого в щёку.

«Летун…»

Беспокойная память немедля подсунула предсмертное пожатие Летуновой пасти.

«А что, если…»

Нет. Летун был собакой, веннским волкодавом, а собак в роду Волков не держали. Зачем, если есть братья волки? Но братья волки обитали в лесу, а не во дворах. Такой не будет ждать хозяина на пороге и умывать ему языком заплаканное от горя лицо. Волк — плохая собака, как и собака — плохой волк. Кого выбрать? И надо ли выбирать?..

«Может, я скверный Волк… или не совсем Волк, я же только по отцу…»

Бусый шёл, очень быстро шёл, размашисто и мягко ступая. Быстрее в деревню, к дедушке Соболю! Вот бы ещё изловчиться через тот завал с волчонком на руках перелезть? Ладно, там видно будет, не перелезем, так обойдём!

«А что, если я в самом деле нового Летуна на Руках несу?..»

ПЛЕВОК

Солнце стояло уже высоко, когда венны разбрелись по Змеёнышеву Следу в попытке сообразить, сколь же дорого обошлась победа их лесу, а стало быть, им самим. Не задело ли ближние ягодники и болотце, питающее ручей Бубенец? Не затронуло ли Журавлиные Мхи, на которых вернувшиеся птицы как раз выводили птенцов?..

Постороннему человеку Волки напомнили бы погорельцев, которые, отстояв половину дома, довольно-таки растерянно бродят среди головней, оставшихся от второй половины, и внешне бесцельно перебирают измазанную копотью утварь: что уцелело, что нет? Что может ещё сгодиться в хозяйстве?..

Густо пахло разогретой солнцем смолой, точно на лесосеке, когда расчищают землю под огород.

— Я читал в книге про такой След, уразивший[1] землю Нарлак, — сказал Ульгеш. — Путешествующие доносят, будто он занимает чуть не четверть страны. Купцы гонят упряжных лошадей по два-три дня, не смея остановиться на отдых или ночлег!

Бусый покосился на мономатанца и недоверчиво хмыкнул. Он уже попривык доверять учёности друга, но это было уж слишком. Такое вот жуткое месиво вздыбленных корней, обломанных веток, земли, травы и воды — да на трое суток пути?..

— Ты лучше подумай, — сказал Ульгеш, — каков должен быть тамошний Змей, чтобы подобный След сотворить!

Бусый честно попробовал. И почувствовал себя букашкой, которая увернулась от воробья и взялась за победные песни, полагая, будто страшней воробья нет птицы на свете. Ощущение было не из тех, от которых за плечами появляются крылья. Бусый нахмурился и буркнул:

— Беззаконный народ, верно, живёт там, в этом Нарлаке. Иначе с чего бы такой Змей раз за разом находил к ним дорогу!

Ульгеш спокойно отозвался:

— Можно и так сказать, а можно по-другому. Например, что нарлакскому племени особое дело на свете отведено, за все другие народы против Змея стоять… — смутился под изумлённым взглядом Бусого и поспешно добавил: — Это не я выдумал, это Салегрин Достопочтенный так пишет, и Эврих из Феда не опровергает его…

А Бусый оглянулся на тихое «Ух ты…» шедшего рядом с ними Ярострела и успел уловить мечтательный, светящийся взгляд мальца. Ярострел, по свойству всех на свете мальчишек, уже отодвинул от себя ночной страх. Взошло солнце, и маленькому храбрецу хотелось в Нарлак, порадеть и постоять против летучей напасти ещё хуже вчерашней. Бусый вдруг почувствовал себя ужасно взрослым, видевшим жизнь. Давно ли он сам был таким, как меньшой братец Ярострел? Казалось — очень давно.

А Ульгеш продолжал:

— Знаешь, очень на многое можно посмотреть с одной стороны, а можно — с другой. И окажется, что нет в этом ни греха, ни ошибки. Дедушка Аканума рассказывал мне про императора Дакори, взявшего власть восемьсот лет назад. Он дал мне прочесть две разные книги: в одной говорилось, что Дакори был из народа сехаба, а в другой — что он вышел из племени мибу. Одна описывала его жестоким завоевателем, другая — мудрым собирателем земель. И обе обладали внутренней стройностью, и каждая звала на свою сторону…. — Ульгеш говорил задумчиво и так, как рассказывают о чём-то очень важном. — Я спросил дедушку, где же тут истина, и он ответил мне: «Знаешь, в нашем городе люди посейчас иногда ещё режутся насмерть из-за того, возлагал ли Дакори на себя белые перья сехаба или буйволиные хвосты мибу. Им кажется, что, стоит выяснить это с окончательной определённостью, и настанет вековечная слава либо вековечный позор. Ты можешь, конечно, сделать выбор и отстаивать его до конца жизни. А можешь попробовать объять оба воззрения и разобраться, что же следует из каждого для нашей сегодняшней жизни…» — Ульгеш вздохнул. — Я вот думаю, может, не случайно мой великий и неназваный отец вручил меня именно дедушке Акануме, жрецу Мбо Мбелек Неизъяснимого… Может, однажды я должен буду на что-то с разных сторон посмотреть… и не поторопиться хвалить или осуждать…

Бусый молча положил руку ему на плечо, крепко сжал. Он-то знал теперь имя своего отца и мог произнести его в любое мгновение, когда пожелается: Иклун Волк. А вот Ульгешу такого счастья было не дано. Пока?

Бусый остановился около павшего дуба, чьи вывернутые корни ещё грозили, ещё пытались схватить давно улетевшего Змеёныша. Изба с крышей легко поместилась бы среди этих корней… Вообще-то дубы неохотно водились в здешних местах, они предпочитали западные чащи с их снежными, но менее морозными зимами. В краю Волков им было холодновато, обычно они не вырастали высокими, всё жались под защиту Земли. Этот же — гордость деревни — стоял на своём холме великаном. Даже теперь, поверженный, изувеченный, он непостижимым образом сохранил суровую красоту и достоинство. Как убитый в бою воин. Сражённый, но не побеждённый, не сдавшийся. Даже жестоко изрубленный, с разбитым стволом и обломанными ветвями — он продолжал сражаться с врагом. До самой смерти. И встретил эту смерть, не дрогнув, не отступив, не склонив гордой головы…

Рядом послышался тихий вздох. Незаметно подошедшая тётушка Синеока во все глаза смотрела на погибший дуб и явно думала о том же, о чём размышлял Бусый. Итерскел стоял подле. Наученный горем, всё водил глазами по сторонам, надеялся оборонить Синеоку от всякой напасти. От врага, если такой рядом вдруг затаился… Бусый в который раз вспомнил Колояра и подумал, как они всё-таки похожи, Колояр и Итерскел. Друг на друга и… на дуб этот, каким он был, покуда красовался здесь, на холме. Та же спокойная надёжность, бесхитростный нрав, неумение склониться перед злом. Даже если зло это сильнее окажется…

Почувствовав, что глаза вот-вот обожгут слёзы, Бусый подошёл к поверженному дубу и обнял его. Мать Белка научила его приникать телом к благим, почитаемым веннами деревьям. Просить добрых сил у сосны, берёзы, липы, ореха… У дуба — в первую очередь. И деревья всегда охотно делились с человеческим ростком частичкой своей спокойной, несуетной силы… Только сейчас Бусый ничего не просил. Скорее наоборот: пытался отблагодарить частицей себя. За то, что дуб этот его, Бусого, от Змеёныша телом своим пытался прикрыть…

Дуб мальчишеского подарка не принял… Смертельно израненный, он был ещё жив, потому что деревья живут и умирают иначе, чем люди и звери. И он даже сейчас попытался утешить пожалевшего его маленького человечка, укрепить его дух, влить в него остатки своей безбрежной некогда силы. «Это — жизнь, росточек. Мы уходим в землю, чтобы снова встать из неё. Это — жизнь…»

И Бусый ощутил неожиданное облегчение, на душе стало светло. Благодарно потёршись о ствол щекой, мальчишка выпрямился и пошёл дальше, тихонько прикасаясь ладонями к другим деревьям, прощаясь с ними, пытаясь утешить…

Деревья откликались ему. На разные голоса откликались уже из глубин последнего сна, превращавшего живой изломанный лес в обычный валежник…

Потом Бусый оглянулся на Синеоку и увидел, что его малая тётка куда-то смотрела — пристально, во все глаза. Да не на завал, а куда-то дальше, сквозь мешанину стволов.

Итерскел тронул её за руку, но девушка, отмахнувшись, двинулась дальше вдоль сваленных в неряшливом, непристойном беспорядке деревьев. А потом указала рукой куда-то вглубь Змеёнышева Следа, в самые дебри, невнятно замычала и… попыталась пролезть туда.

И конечно, сразу упала бы, не подхвати её Итерскел.

— Что там, тётушка Синеока?

Она замахала руками, указывая направление, силясь что-то ему объяснить. И Бусому, как обычно некстати, в который раз подумалось, что — ну нет, дурочкой, как многие полагали, его малая тётка ни в коем случае не была. Глубоко внутри она по-прежнему всё понимала и обо всём верно судила, только ни сказать, ни телом внятно выразить не умела. Потому что в далёкий и страшный день некая часть её души съёжилась до того крепко, что расправиться уже не смогла…

— Что там, тётушка?

— М-м-м…

Вот так-то: он только что с деревьями разговаривал, разумея их речи, а с собственной тёткой объясниться не мог.

— Нам полезть туда? — спросил Бусый. — Посмотреть?

— М-м-м-м!

Синеока отчаянно задёргала головой, движение вышло беспорядочным, но Бусый успел подметить самое его начало и понял: девушка пыталась кивнуть.

И мальчишки полезли. Гибкими ужами — между расщеплёнными, грозящими бедой сучьями и стволами. Нет, деревья никого не хотели обидеть, просто в телах своих они были вольны не более, чем несчастная Синеока. Пачкая смолой одежду и руки, Бусый с Ульгешем и Ярострелом пробирались туда, где — птицы хорошо видели это сверху — среди бурелома имелась маленькая прогаль.

Вот уж не ждал Бусый, ступая на мягкую, взбитую ночным вихрем землю и щурясь от брызжущего в глаза солнца, что здесь его перво-наперво… ударят! Причём вполне чувствительно, неожиданно и жестоко! А главное — непонятно кто, непонятно как!.. Да ещё и — вовсе не прикасаясь, не трогая тела, одним внутренним устремлением!..

Он понял только, что его посягали убить. И убили бы, добавься к решимости, помноженной на лютую ненависть, ещё хоть сколько-нибудь силы. Но поскольку сил не было, вместо сокрушительного удара получился шлепок — муху прихлопнуть.

Всё это Бусый сообразил за мгновение, понадобившееся ему, чтобы отыскать на прогали нападавшего. Сперва его ищущий взгляд остановила фигура широкоплечего воина, обнявшего рослый, сплошь окровавленный пень, но воин был мертвей мёртвого, и взгляд Бусого скользнул дальше, чтобы нащупать мальчишку.

Вот так-то: его подстерёг и тщился предать смерти ровесник.

Этот ровесник лежал на спине, беспомощно разбросав руки и ноги, мокрый, закиданный землёй, ветками и клочьями дёрна, похоже нешуточно покалеченный, со странно подвёрнутой шеей, на бескровном лице жили одни глаза Однако взгляд этих глаз внятно говорил: убил бы тебя, если бы мог.

Но — не мог.

Последних встреченных в его жизни врагов ему уже не удастся сразить. Хотя он честно пытался, сделал всё, а может, даже и больше. И оттого ему нечего было стыдиться…

Бусый вдруг вспомнил бывшего венна, его страшно расширившиеся зрачки и железное мужество перед лицом жестокой боли и казавшейся неминуемой смерти. А ещё ему невесть почему вспомнилось, как когда-то, совсем мальцом, он увидел в клети с припасами крысу. Схватил веник и погнал её, и думал уже, что в угол загнал… — а крыса вдруг как развернулась в узком проходе меж кадками да как бросилась на него, тут и веник из руки выпал…

Подошедший Ульгеш сунулся было мимо Бусого, но тот его придержал. К этому мальчишке надо было подходить, как к раненому животному: и помочь совесть велит, и что оно сейчас выкинет — почём знать. Судя по тому удару, настоянному на желании и умении убивать, при малейшей к тому возможности этот парень дел мог наворотить — не расхлебаешь потом.

— Эй! — окликнул Бусый негромко. Он понятия не имел, разумел ли незнакомец по-веннски, и подавно не представлял себе, откуда здесь, на Змеёнышевом побоище, было взяться мальчишке. Не Змеёныш же, действительно, приволок его из неведомой дали, чтобы сбросить из-под облаков?.. Стоило подумать об этом, и память тотчас подсунула топляк, убивший волчицу и мало не убивший волчонка. — Слышь, мы тебя не обидим…

Вместо ответа ровесник плюнул в сторону Бусого. Это простое движение вычерпало уже самые последние силы, плевок шлёпнулся здесь же, возле щеки, мальчишка равнодушно прикрыл веки, полностью утратив интерес к врагам и к тому, что они дальше будут с ним делать, лицо стало изжелта-серым.

— К нему с добром, а он вон как, — возмутился Ярострел. И ругнулся: — Крысёныш!

— Язык-то попридержи, — окоротил его Бусый. Не сознаваться же при меньшом, что ему самому стало здорово не по себе. — Кто в болезни лишнее молвит, никаким судом не судим!

РАЗГОВОРЫ В БАНЕ

Деревенские дворы уже затопили вечерние сумерки, но небо ещё оставалось светлым, когда Волки, взрослые мужчины и парни со старшими мальчишками, вернулись домой. Ну, вернее сказать, не совсем пока что домой. Под кров, за общий стол, к жёнам, детям и матерям им было нельзя. С самого рассвета они собирали по лесу мёртвых врагов. И предавали их погребению. Не так уж много было Мавутичей, но, содей Змеёныш своё дело, как следовало по замыслу Владыки Мавута, — вполне хватило бы добрать уцелевших в деревне…

Теперь им самим Волки выбрали подходящее место в десятке вёрст от своей околицы, там, где чёрные ели мешались с дрожащими вечной дрожью осинами, и вырыли одну большую могилу — на всех.

И не то чтобы ёлки с осинами чем-нибудь провинились, венны тоже чтили их как благие деревья, только их благо было особого рода. Они не дарили человеку добрую силу, они, наоборот, забирали дурной жар, лихорадку и боль. Оттого-то испокон века венны заговаривали зубную боль на еловую палочку, а злобную нечисть спроваживали хорошим осиновым колом, загнанным в сердце, чтобы не лезла вон из могилы… Чем, собственно, Волки сегодня до вечера и занимались.

Прикосновение к мертвецу, тем более чужому и непотребно погибшему, — оскверняет. Здесь только что нарушалась граница живого мира, на ту сторону уходила замаранная злобой душа, в муках истекала из тела, насаженного на пень или стиснутого в древесном расщепе… И как знать, затянулась ли нарушенная черта и не проскочило ли навстречу уходившей душе что-нибудь такое, о чём на ночь глядя не стоит и поминать?

А стало быть, после нынешних трудов одного омовения было недостаточно. Не отгонишь скверну, пока благодать Воды не умножится благодатью Огня.

Ульгеш знал, конечно, что такое баня. Сколько они с дедушкой жили у веннов, столько и мылись по-веннски. Топили каменку, радовались горячей воде… Мылись, правда, сам-друг, тёрлись лыковыми мочалками, плескали водицей. И вполуха и вчуже, с удивлением слушали рассуждения белокожих северян о квасе и вениках…

Сегодня Ульгеш в самый первый раз отправился в баню вместе с веннами, уже не как гость, — как свой.

Честно сказать, веников юный мономатанец побаивался. Всё представлял, как это его станут с размаху хлестать пучками прутьев, отмоченных в кипятке. Берёзовыми, дубовыми… даже подумать страшно — сосновыми. Получалось нечто похожее не на омовение, а скорее на жестокую порку. На родине Ульгеша это считалось наказанием для рабов. Как бы вытерпеть, да ещё и не показать добрым хозяевам ни обиды, ни боли? Ведь они не унизить его желают, не истязать, а лишь радость и удовольствие доставить?..

Вот мужчины окатились водой, смывая пот и первую, внешнюю грязь, а потом, заранее покряхтывая от удовольствия, стали забираться на полки. Молодые и те, которые поотчаянней, — под самую крышу, кто поскромней — чуть пониже, жару и пару и здесь достанет в избытке. Загодя подогретый квас начал щедро выплёскиваться на раскалённые камни и взрываться облаками невидимого, прозрачного пара, жгучего и душистого. Ульгешу показалось, что этот пар беспрепятственно проникал сквозь его кожу, расплавлял мышцы, добирался до самых костей, согревая корни души…

— Ложись, — сказали Ульгешу.

Юный мономатанец потихоньку вручил себя Неизъяснимому и растянулся на выскобленных досках, ожидая свистящих ударов наподобие тех, что уже раздавались поблизости. Однако вместо ударов веник лишь заметался над его спиной, почти не касаясь кожи, лишь обдавая горячими облачками пара, плотного, как ласковая рука. На миг отлучился — и, возвратившись, начал поглаживать, сперва осторожно, потом всё уверенней и крепче… И наконец принялся хлестать, но что это было за хлестание! Так плещет крыльями лебедь, так взмахивают ветвями, роняя лепестки, Цветущие деревья на солнечном весеннем ветру…

Ульгеш блаженствовал, его душа словно воспарила над телом и витала отдельно, кувыркаясь и возрождаясь в раскалённой купели, — когда его подхватили с полка и под локти выставили из огненного пекла прямо наружу, во влажный сумеречный холодок.

— Ладно, хватит с тебя, пока не сомлел.

Под ногами сами собой пронеслись растрескавшиеся мостки, и — а-ах-х! — распаренное тело приняла студёная и тёмная вода банного пруда. Ульгеш вынырнул, отфыркиваясь и ощущая, как душа водворяется обратно в плоть, а рассудку возвращается ясность.

Следом за Ульгешем начали выходить венны, их белые от природы тела пламенели огненным свечением. Кто-то пробегал по мосткам и, ухая, поднимал брызги в пруду, кто-то обливался из вёдер на берегу… Улыбались, поглядывали на Ульгеша, вылезшего из воды. Ох и чёрен парнишка! Неужто после пара с вениками чернота с него даже чуточку не отошла?

Переведя дух, вернулись в парилку, но парились уже степенней, умиротворённей, без той отчаянно-весёлой ярости, что поначалу. Длили праздник очищения тела и души.

Выйдя наружу в третий раз, начали рассаживаться на завалинке и чурбаках, медленно, с наслаждением потягивали квас, переговаривались, прикидывали работу на завтра. Говорили, конечно, взрослые, мальчишки встревать без спросу не смели.

— А я говорю, нельзя эти деревья на избы пускать!

— Деды наши из буревала не строили и нам не велели…

— Что у нечисти в зубах побывало, не свято.

Речь шла о том, что же делать с великим множеством леса, погубленного Змеёнышем. Венны, умевшие заменить деревом железо, камень и глину, никогда не взяли бы для строительства дома лесину, засохшую на корню. Они знали, что в таком доме хозяева очень скоро начнут чахнуть и сохнуть, и никакой лекарь не разберёт отчего. Никогда не вставили бы в стену и бревно с глубоким сучком, чтобы через этот сучок Незваная Гостья не вытянула чью-нибудь душу. И нипочём не подошли бы с топором к дереву, внешне здоровому, но жалобно скрипящему на ветру. Срубишь его — и не даст спать ночами душа замученного человека, оказавшаяся заключённой в стволе…

Что же делать с деревьями, с немалым множеством деревьев, погибших нехорошей, злой смертью — от бури, накликанной лихим колдовством?

— На дрова разве пустить, да и то, не было бы пожара нам от таких дров…

— Погодь, Бронеслав. — Седой Севрюк положил руку на колено. — Так можно сказать, что нам и шапки на земле надо было покинуть, коли у нас их тем вихрем с голов поснимало.

Мужчины засмеялись, Бронеслав, выходец из рода Барсука, такой же седой и кряжистый, как Севрюк, буркнул что-то и замолчал, однако другие слово брать не спешили. Можно было назвать весь След нечистым и воспретить детям приближаться к завалам. И после не удивляться заведшемуся там злу. Можно было дождаться сухой погоды и выжечь поломанное. Или всё же пустить в дело загубленный лес — и ночей не спать, размышляя, а не беду ли в гости зовёшь себе и всему своему роду…

— А у вас как о таких делах судят? — спросил вдруг Севрюк, обращаясь к Ульгешу.

— У нас… — Юный мономатанец жарко смутился, ведь он, срам вымолвить, знал свою родину больше по рассказам и книгам. И хоть вины его в том и не было… всё равно срам. — У нас… Дедушка говорил, даже благородный маронг бросят на лесосеке, если при его падении кто-то погибнет…

Сказал и только тут заметил, какие отчаянные рожи корчил ему Бусый, сидевший по другую сторону круга. Бусый ждал от него каких-то иных речей, но вот каких?..

Севрюк встал, потянулся и сказал с усмешкой, сразу всем:

— Ладно, Волки. Пошли, ещё пар погоняем. Сами к согласию не придём, может, жёны чего на ухо нашепчут… Зря ли говорят, утро вечера мудреней. А сами не вразумимся, значит, совета спросим у Тех, кто мудрей… — И Севрюк с надеждой посмотрел на небо, в котором дотлевала розовая заря. — Ну, пошли, каменка стынет!

Раскалённые камни и не думали застывать. Опять парились, поддавали, хлестались до багровой красноты вениками, опять поддавали, опять хлестались. Крякали, блаженно охали, переговаривались…

— Я-то думал, ты им скажешь, как нам с Ярострелом тогда, — шепнул другу Бусый. — Ну, что можно с одной стороны посмотреть, а можно с другой…

И вроде совсем негромко шепнул, одному Ульгешу на ухо, однако был услышан. И не кем-нибудь, а Бронеславом, тем самым, что всех яростнее радел за нечистоту павших деревьев.

— Ну-ка, ну-ка? — свёл кустистые брови Барсук — О чём взялся шушукать?

Бусый вздрогнул, беспомощно отыскал глазами дедушку Соболя, которому первому хотел поведать осенившее, да вот нелёгкая дёрнула за язык. Что ж, деваться было некуда, и Бусый храбро ответил:

— О том, дедушка Бронеслав, что на всё можно посмотреть справа, а можно и слева, и которая сторона воистину правая, вовек не узнать. Ну, хоть про камень вот этот: он наполовину остыл или наполовину ещё горячий?

Барсук дёрнул мокрой бородой, открыл рот и закрыл, не придумав, чем осадить разговорчивого юнца, а мальчишка продолжал:

— Вот и наши деревья… Можно так молвить: сгубила их Змеёнышева нечистота, кабы где не прилипла!.. Да!.. А можно инако… — И Бусый выдохнул жарче банного пара, всей силой души: — Они же, хранители наши, за нас стояли стеной! Они первыми удар приняли, от нас его отводя! — Сглотнул и докончил: — Они там живые ещё лежат… за нас умирают… А мы судим тут, много ли скверны на них!

Теперь на него смотрела вся большая общинная баня. Бусого затрясло. И с чего это он взял, будто Посвящение произойдёт в один особо избранный день, назавтра после которого в его жизни станет всё по-другому — равным звать примутся, а слово его — слушать и чтить?.. Не-ет, тот избранный день Посвящение лишь довершит. Того прежде эту честь ещё заслужить потребно. И в том числе — речами в мужском кругу. Разумными и достойными…

Севрюк ободряюще хлопнул Бусого по плечу, переглянулся с Соболем.

— Доброй крови не спрячешь, как и дурной, — проворчал он, невольно отвечая на мелькнувшие кувырком мысли Бусого. — У твоего мальца, Соболь, все были разумом пригожи: и прадед, и дед, и отец… когда таким же отроком бегал. Да ещё и не боялись объявить, что в груди накипело.

И в это время Бусый, как порою бывало с ним от душевного напряжения, внутренним слухом уловил обрывки мыслей находившихся рядом. Сегодня — особенно отчётливо, может быть, потому, что кругом была родня. Или это банный пар истончил завесу, дал Бусому подслушать то, что каждый таил сам для себя?

«Да уж. Дед Ратислав вон всё своим умом жить хотел, и много ли нажил? Отраду вдовицей оставил, дочь — дурочкой, а и сынка не сберёг…»

«И внук в ту же породу. Не приведи Соболь мальца к нам в деревню, не было бы ни Змеёныша, ни его Следа…»

«И поди знай, что ещё за беды через него припожалуют?..»

Все голоса бубнили одинаково невнятно и глухо, поди догадайся, где чей. Бусому стало холодно в натопленной бане, кожа пошла пупырышками. «Мама… — Да не та мама, которую он тщился спасти, дотянувшись ей на выручку сквозь чужую память, а Митуса Белочка, чьи объятия совсем недавно были для него утешением и нерушимой стеной от любой беды и обиды. — Мама…»

«Глупенький, — ответил ему неведомо кто и неизвестно откуда, он не разобрал даже, мужчина или женщина, и почему-то подумалось о Горном Кузнеце, сидящем на берегу задумчивого ручья, в котором кружатся щепки. — Мысли, они на то и мысли, чтобы не всякую высказывать вслух. Есть думы, как сор, да язык на то и не помело, чтоб мести что попало вон из избы. Тебе вслух хоть слово сказали? Деда и отца твоего оскорбили? А и неча подслушивать, самому чтобы не обижаться потом…»

ОТДАННЫЙ ДОЛГ

Он повел плечами, проверяя телесную готовность. Руки сами собой потянулись распустить косы, расчесать их гребнем, как это сделает любой венн, готовясь свершить судьбоносное дело. Он ещё не успел полностью привыкнуть к тому, что имя, облик, веннский обычай остались для него в прошлом. К тому, что его родом и племенем была теперь большая семья Владыки Мавута, а другой семьи — больше нет и больше не будет.

Видят Боги, не случалось ещё у Владыки прилежней ученика! В пятнадцать лет хочется всего и сразу, ожидание длиной в полдня кажется невыносимой вечностью, а он ждал много долгих седмиц. Каждый вечер, валясь с ног после уроков Владыки, перед тем как позволить себе провалиться в недолгий сон, заставлял себя вспоминать лица булычей.

Косорыл, с которым он совладал едва-едва и наполовину случайно.

Голсана, Бобыня, Лисутка, Меньшак… Вожак Булыма…

«Кто из вас пустил ту стрелу?..»

Он перебирал про себя, как нанизывал, имена этих людей. Назвища у них были, что говорить, одно к одному. Впрочем, если на то пошло, у него самого нынче имени не было вовсе. Может, отец Мавут наречёт. Если он заслужит.

Несколько раз глубоко вздохнув, он скрутил свою ярость в тугой комок, чтобы не мешала ему, не застилала слух и глаза, а разворачивалась неторопливой пружиной и давала силы для боя. Он должен был остаться в живых. У него и кроме Булымичей ещё были кровные должники.

Он улыбнулся очень нехорошей улыбкой, положил наземь копьё, отцепил от пояса меч и боевой нож. Снял кольчугу и расстегнул подкольчужник, оставшись в одной полотняной рубахе.

И, не оглядываясь, зашагал по дороге к вельхской деревне. Холодный осенний воздух овевал разгорячённое тело.

«Пусть вернётся тот день. Тогда я тоже был без оружия. Кто из вас пустил ту стрелу?»

Мавут покачал головой, но ничего не сказал.

Всадники молча рассыпались влево и вправо, обтекая деревню.

Резоуст вопросительно взглянул на Мавута, дождался его кивка и тоже тронул коня.

Деревня была совсем небольшая — всего четыре двора. И очень небогатая. Поневоле спросишь себя, что бы делать булычам в подобном углу? Что они надеялись здесь продать?

Может, прялки и колыбельки из такой же деревни? Горшки и ткани из обоза, остановленного разбойниками?

— Булыма! Слышь, Булыма! Чужие идут! Двое! Один конный, при луке и мече!

Кричал Меньшак. Он держал в руках трепыхающуюся курицу. Вторую протягивал ему какой-то вельхский парнишка. Увидев чужих, подросток бросил курицу и кинулся бежать за сарай. Меньшак при виде оружного всадника тоже сперва оробел, потом пригляделся и узнал Резоуста.

— Булыма! — снова закричал он, обернувшись. — Иди, тут Резоуст пожаловал! Вернулся никак!..

Разбойник не договорил. Бывший венн, которого Меньшак даже не принял в расчёт, мимоходом выдернул из плетня толстый кол и, не размахиваясь, швырнул его низом, метя Булымичу по ногам.

«Может, это ты стрелял?..»

Небрежный с виду бросок на деле был страшен, кол загудел на лету, и Меньшак упал, точно из-под него кто выдернул землю. Левая нога оказалась сломана, обломок кости вылез наружу. Булымич, не заметив, попытался подняться, и… тут только несусветная боль достигла сознания.

— А-а-а-а-а!..

Крик оборвался так же резко, как и начался. Юный воин взял Меньшака левой рукой за волосы, запрокинул ему голову и ударом десницей сбоку в подбородок сломал шею.

Всего лишь коротко наклонился и тут же, не замедлив шага, упруго выпрямился… И неспешно двинулся дальше. Прямо туда, где возле берега стояла большая лодка и вельхские жёнки приценивались к товарам.

— Ты!..

«Да, это я. А где твой меткий лук, Бобыня?» Рыжий Булымич схватился за нож, только лучше было бы ему сразу бежать прочь без оглядки, дольше бы прожил. Нож оказался отобран у него и воткнут ему же под подбородок. Он поник на колени и остался когтить пятернями залитую кровью рубаху, а бывший венн пошёл дальше. Он по-прежнему не торопясь шагал через деревню, а за плечом у него плыла, не касаясь земли, прозрачная тень женщины с седыми волосами и в белой рубахе до пят.

Вельхинки оставили затеявшийся было торжок и с визгом кинулись по домам. Мужчины ограничились тем, что молча отступили с дороги. Вельхи вообще-то славились как неробкий и гостеприимный народ, но у них на глазах творилось нечто превыше обыденного понимания. За что, почему — уразуметь было трудно, но то, что это был Божий Суд одного против пяти, они видели ясно.

Если кто-то шагает прямо навстречу копью, нацеленному в грудь, он либо безумец, либо избранник Правды Богов. Лысоватый пожилой Голсана едва не упал, против воли прянув назад, но потом зарычал и ударил взбесившегося щенка. Копьё сунулось вперёд резким тычком, от которого нет спасения безоружному. Так, чтобы широкое лезвие рассекло тело и высунулось из спины!

Копьё проткнуло пустоту. Промахнувшись, Голсана невольно подался вперёд вслед за ударом, но тело не захотело падать, и руки, спасая равновесие, сами собой опёрлись на оскепище, уже перехваченное мальчишкой. Плешивый вдруг обнаружил, что бежит по кругу и ничего не может с этим поделать. Копьё едва не чиркнуло острым наконечником по глазам подскочившему Булыме и… глубоко вошло в грудь Лисутке, замахнувшемуся топором.

Голсана уже открывал рот заорать от ужаса и несправедливости, и на этом его застиг внезапный удар локтем в лицо. Короткий и жёсткий, весом всего тела, с шагом навстречу. У перекупщика краденого запрокинулась голова, подогнулись колени… второй удар этим же локтем пришёлся сверху по горлу.

Отпрянувший Булыма повернулся и побежал. К берегу. К лодке…

Из четверых его ватажников лишь рыжий Бобыня был ещё жив. Нож оказался недостаточно длинным, и Булымич ещё булькал кровью, захлебываясь в тщетных попытках дышать. Если бы он мог, он бы завыл. Он не хотел умирать и отказывался поверить в только что случившееся. С ним этого не может быть! С другими — да, но не с ним!.. И почему они тогда не привязали мальчишке камень к ногам, как он им говорил…

Бывший венн понял, что слышит отголоски мыслей умирающего, но это не удивило его. Он пришёл сюда совершить справедливость, всё остальное было неважно. Ему не следовало удивляться чему-либо из происходившего с ним и вокруг. Только замечать и использовать к своей выгоде. Так учил Мавут, а в искусстве убивать Владыка знал толк.

Он слышит отголоски чужих мыслей, желаний, намерений? Тем лучше…

Он подобрал Лисуткин топор и пошёл за Булымой.

Главарь булычей уже столкнул на воду лодку и, запрыгнув в неё, орудовал вёслами. Юный воин стоял на берегу, опустив руку с топором, и спокойно смотрел, как росла между ними полоска воды.

Много дней назад точно так же уходила от далёкого берега совсем другая лодка…

«Не ты ли стрелял?..»

Можно было взять лук у подъехавшего Резоуста, но бывший венн рассудил иначе. Топор догнал Булыму, когда тот выбрался на середину речки и почти решил, что спасён. Он успел отшатнуться, и лезвие ударило в бок, растворяя широченную рану. Боль настигла не сразу, Булыма даже ударил вёслами ещё раз. Потом свалился на дно лодки и скорчился, пытаясь затолкать обратно в тело что-то бесформенное, лезущее наружу из раны.

Юный Мавутич провожал глазами уносимую течением лодку, и в душе было пусто. О чём он мечтал, дожидаясь нынешнего дня, об этой ли пустоте?..

Нет, он ни о чём не жалел. Он выбрал свой путь.

Когда за спиной затопали и зафыркали кони, он отвернулся от реки и низко поклонился рыжеусому всаднику:

— Спасибо, отец.

«МАМА…»

Мальчишку, найденного в буреломе, Волки устроили по тёплому времени в одной из клетей. Ну в самом-то деле, не к очагу же святому его сразу нести? Судя по кинжалу на поясе и по расчётливому удару, которым он встретил Бусого, мальчишка вполне мог быть из Мавутичей. Но мог и не быть. Мужественного человека хочется видеть другом, а не врагом, а уж мужества мальцу было не занимать, и Бусый вовсю придумывал ему причину оказаться подле Мавутичей, но — не из их числа. Может, он крался за ними лазутчиком, думал выведать замыслы? Или Змеёныш его вовсе в иных краях подхватил и сюда случайно забросил?

Ладно, откроет глаза, заговорит — тут всё и узнаем…

Покамест мальчишка не говорил ничего.

Лежал на широкой скамье, устроенный так, чтобы можно было убирать из-под него и двигать всё тело, оберегая от пролежней, а шею, с превеликим трудом вправленную Соболем, совсем не тревожить. При смуглом лице и чёрных глазах у мальчишки были серебристо-светлые волосы, в отсветах огня казавшиеся седыми. За эти волосы, из которых Синеока понемногу вычесала сосновые иголки и грязь, мальчишку повадились именовать Беляем. Надо же было хоть как-то его называть?

Вот заговорит, тогда и посмотрим, ладно ли на нём сидит такое доброе имя…

Но Беляй говорить не торопился. Волки слышали его голос, только когда лесного найдёныша окутывало забытьё. Мучительные стоны, тихие вскрики, обрывки словес неведомого языка…

Порою Латгери — чего с ним давным-давно не бывало — видел себя совсем ещё малышом. Вот он тайком улизнул из дома, чтобы искупаться в Обезьяньем Озере, ласково бурлящем, таком тёплом даже зимой… Вот и берег, осталось только с обрыва спуститься…

И тут начинается Сотрясение Гор, и малыш срывается вниз, прямо на камни. И шею пронизывает боль, да такая, что вмиг делается понятно — окончательная. А Сотрясение Гор длится, несильное и вроде бы совсем неопасное, но боль в шее растёт и растёт, заполняя всё тело, и Латгери — то есть не Латгери, а малыш, ещё не узнавший Владыку, — плачет и зовёт маму, только голоса нет.

И знает, почему-то совершенно точно знает, что мама не придёт. Не найдёт его здесь и не выручит из беды… И это знание — куда страшней боли…

Откуда же эта мягкая рука, неожиданно и так знакомо касающаяся его головы?

«Мама! Мама… Ты всё-таки пришла… Видишь, мне плохо… Прости меня, я не послушался…»

Мама что-то отвечает, но Латгери никак не может разобрать слова. Что-то мешает ему, и постепенно он догадывается — что.

Его имя, Латгери. То самое, которым он привычно гордится. Надо вынуть его из ушей и вложить на его место то имя, которым его звала мама, и тогда он сможет понять.

Надо только вспомнить… Сделать усилие и вспомнить…

Не удаётся…

«Мама! Назови меня по имени! Пожалуйста!»

Мама гладит его голову. Кажется, она тоже не понимает его. Но отчаяние постепенно проходит, и Латгери успокаивается, потому что рядом с ним, без сомнения, мама. Её руки, её голос ни с чьими больше не спутаешь. И говорит она на их родном языке. Ну и что из того, что говорит почему-то без слов…

«Мама… Как хорошо… Ты нашла меня, и больше мы не расстанемся… никогда-никогда…»

Синеока с самого начала взялась ходить за Беляем. Умерить горячечный жар, отогнать дурные видения, забрать на себя часть боли — нет такой веннской женщины, которая бы этого не умела, и Синеока, даром что дурочка, не была исключением. Когда Бусый заглядывал в клеть, ему порой даже казалось, будто его малая тётка тихонько что-то говорила, склонившись над раненым…

Говорила? Немая Синеока? Нет, конечно. Но мальчишка, только что стонавший от боли, начинал вдруг улыбаться в ответ на её бессловесное воркование. И на лице у него была совсем не та улыбка лютой ненависти и надменного ожидания смерти, что в лесу. Она была совсем детская и беззащитная, жалобная и слегка виноватая. Так улыбается малыш, споткнувшийся впопыхах об порог, вдребезги расколотивший кувшин с молоком и сам изрядно зашибившийся. Улыбается матери, которая прибежала на шум и ещё не смекнула, что делать: дать подзатыльник или утешать дитя бестолковое. А малыш просто знает себе, что от мамы ему ничего плохого не будет. И теперь, когда она рядом, всё обязательно наладится. И боль утихнет. И новый кувшин с молоком найдётся вместо разбитого…

КАМЕНЬ

Бусый часто заглядывал в эту клеть, но не ради Беляя, кто таков он, этот Беляй, чтобы Бусому о нём печься. Просто в той же клети, в уголке, положили маленького Летуна, и Бусый не пропускал случая проведать его. Гладил мохнатого сироту, поил козьим молоком, на руках выносил понюхать свежую травку. Волчонок его узнавал, радовался, тянулся носом к рукам…

В ночь после бани Бусый пришёл в клеть спать. Всё равно под избяной кров было пока нельзя. Да и тётушке Синеоке помочь, если вдруг что…

Он думал, что после банного потения голову на тулупный рукав опустить не успеет, однако ошибся. Сон не шёл, Бусый долго ворочался, припоминал и переживал подслушанные мысли сородичей. Лишь когда из-за кромки леса поднялась луна и укутала серебряным покрывалом деревню и лес, тягостные мысли отступили от Бусого, усталость взяла своё, он пригрелся, блаженно вытянулся и без оглядки провалился в сон…

Тёмное облако как-то неожиданно наползло на луну, и сосновый лес, только что стынувший в прозрачном серебре, превратился в сплошную стену отчётливо зловещего мрака. Тьма, одну за другой гасившая в небесах звёзды, не была обычной темнотой, кутающей землю с вечера до рассвета. Это была особая тьма, живущая своей, особенной жизнью вставшего зачем-то из могилы мертвеца. Древний ужас, сгустившийся в темноте. С двумя огромными, от края до края неба, чёрными крыльями. С пронзительным леденящим взглядом, от которого кровь в жилах останавливала свой ток…

Знакомый взгляд чудовища безжалостно шарил по земле, что-то выискивая, и не было укрытия от нечеловечески упорного взгляда, не было никакого спасения. Крылатая тьма приближалась…

Бусый беззвучно застонал во сне, заметался, пальцы нащупали на шее оберег: кожаный мешочек и в нём — каменный желвачок, подарок Крылатых. Мальчишка крепко сжал его в кулаке, подтянул колени к груди, сворачиваясь плотным клубочком, чтобы стать совсем маленьким, невидимым для приближающейся Смерти, горошиной закатиться вовнутрь чудесного камня… Помогло.

Добрая Луна рассеяла тьму, дурной сон утратил огромность и стал просто дурным сном, от которого можно проснуться, тряхнуть головой, улыбнуться и позабыть.

Бусый увидел маленького крысёныша: тот метался, не находя выхода, а кто-то невидимый и недобрый хлестал его тяжёлой плетью. Но не так, чтобы сразу убить, а больше ради лютой забавы, заставляя помучиться. Крысёныш сперва силился увернуться, но после, ощерив крохотную пасть, бросился на мучителя. Покатился, сшибленный ударом, но встал и, волоча перебитую лапку, молча бросился вновь.

И взгляд у зверька был в точности как у Беляя, когда Бусый с Ульгешем его только нашли. А в здоровой лапке вдруг возник… меч. Серебристый, дивно светящийся, точно осколок лунного света. И дрогнула плеть, промедлила в свистящем замахе…

Бусый сквозь сон рванулся на выручку крысёнышу. И проснулся.

Немного полежал с открытыми глазами, тяжело дыша, хмуря брови и пытаясь отделить приснившееся от яви. Луна, поднявшаяся высоко над деревней, безмятежно смотрела на него с высоты. Безмятежно и немного насмешливо.

— Спасибо, матушка Луна… — одними губами сказал ей Бусый. Погладил насторожившего уши волчонка, тихо-тихо поднялся и бесшумно, чтобы не потревожить прикорнувшую Синеоку, скользнул к двери.

Луна царила в чисто вымытом небе, бледные весенние звёзды стыдливо прятались, не смея ревновать к такой красоте.

«Таемлу…»

Маленькая жрица, Идущая-за-Луной… Вот кого он хотел бы сейчас увидеть рядом с собой, вот кому показал бы эту дивную ночь и обо всём случившемся рассказал…

Бусый вышел на берег Звоницы, остановился У самого края обрыва. И тут-то все тягостные и тревожные мысли покинули его разом и без следа. Мальчишка просто замер, захлебнувшись восторгом.

Босые ноги холодила росистая трава, ночной ветерок веял в лицо каким-то высшим покоем. Да попустит ли спасительница Луна, чтобы изгнанная Тьма опять кого-то пугала, во сне или наяву? Её серебро омывало и исцеляло, и простор за рекой, уже ставший таким знакомым, жил в этом серебре. Гряда за грядой островерхого леса, всё вдаль и вдаль, сколько мог различить глаз, до самого небоската… уютные шорохи ночной жизни, ощущение переполнившей душу и тело звонкой, радостной силы, предчувствие чего-то доброго и хорошего…

«А ведь я… дома!»

Бусый вдруг почувствовал это пронзительно и остро, каждой частичкой своего существа. Он был здесь своим среди своих. Наконец-то. И это была его земля, земля его родичей, его предков. Земля Волков. На которой, доколе светит Луна, нечего бояться маленькому Волчонку. «Потому что я — тоже Волк Как все…» Пальцы снова обошлись без осознанной мысли, сами собой нащупали на груди оберег.

— Спасибо, камешек, — прошептал Бусый.

И тут-то неожиданная мысль поразила его. Он никогда ещё не вглядывался в камень ночью, в лунном сиянии. А что, если чудесный оберег вдруг покажет ему Таемлу?..

Сказка в глубине камня дышала тем же таинством, что и ночь наяву. Леса в лунном серебре, бескрайние, дремучие… превратившиеся при совсем лёгком повороте камня в такое же бескрайнее море… Ещё поворот, и волны явили себя горами, со склонов которых срывались потоки звонких ручьёв, исчезавших в густых зарослях… Бусому померещился даже запах ночных цветов, едва уловимый, определённо чужой и всё равно — смутно знакомый. Бусый запомнил его у Горного Кузнеца, на его озере. И Поющий Водопад… образы, которые в нём проплывали… если призадуматься — ведь точно как здесь!..

Бусый принялся поворачивать камень таким образом, чтобы в него заглянула и в нём отразилась Луна.

— Таемлу… Та-ем-лу…

Ровный свет проник в камень и залил — настоящий свет, — залил привидевшийся внутри мир. Бусый задохнулся от ужаса и восторга, поняв: ЭТО случилось. Границы меж мирами дрогнули и растаяли. Бусый смотрел и смотрел, доверяя Луне, словно матери, в присутствии которой с бестолковым малышом недоброго приключиться не может…

БЕРЕСТЯНАЯ КНИГА

Ночь, лес, озарённый лунным светом, и Бусый как будто летит над этим лесом, с огромной высоты глядя на землю… На симуране летит? Нет, непохоже. Ни свиста ветра в ушах, ни холода, ни замирания в животе от стремительности полёта. Просто он, Бусый, как бы смотрит на этот лес глазами самой Луны…

На высоком берегу речки — деревня Волков. Ну то есть нет, не Волков, показалось… Совсем другая веннская деревня, пусть и очень похожая… Там тоже ночь и тоже весна, и в деревне что-то происходит. Что именно — с высоты подробно не разглядеть. Мельтешение огней и теней, лязг железа, крики боли и ярости… оборвавшийся детский плач…

В деревне враги, и эти враги не щадят ни старых, ни малых.

Мавутичи!

Уж не показывает ли ему Луна, что могло случиться с Волками? Но тогда где же Змеёныш с его ревущим вихрем и Тьмой?..

Бусый чуть повернул камень, чтобы лучше видеть… Зря он это сделал, видение расплылось и исчезло.

— Эх…

Досадуя, Бусый попытался вернуть камень в прежнее положение и… невольно отпрянул. Его лицо едва не окунулось в костёр.

Это был очень недобрый костёр. И горел он, Бусый сразу понял, в той самой деревне. Летела в огонь деревянная веннская утварь, которую враги сочли малоценной добычей. Детские игрушки, девичьи прялки, резные ковши, младенческая зыбка, мальчишечьи деревянные мечи… Вот в пламя рухнул родовой столб, и Бусый с безмолвным ужасом понял, что род погиб. Ведь останься в живых хоть один человек, кто бы позволил чужакам надругаться над самой главной святыней?..

Столб не сразу поддался огню, но наконец вспыхнул и он. Деревянная резьба озарилась, и Бусый едва не умер на месте. Пламя пожирало родовой столб Волков!

На самом деле Бусый этого столба ещё не видел ни разу, ибо не прошёл Посвящения, так что представлял его себе лишь по рассказам. Вот со страху и померещилось, будто в огне корчились, погибая, деревянные облики его, Бусого, Предков. Даже мысль успела мелькнуть: а не предостерегает ли камень, дескать, не видать тебе, малец, Посвящения…

Нет, снова ошибся. Из пламени скалился веннский волкодав, схожий с волком, словно враждебный и неуступчивый брат…

А потом в огонь бросили книгу. Книгу вроде тех, что таскает с собой Ульгеш. Но только у Ульгеша книги поменьше, полегче, написанные на бумажных листах и мелкими буквами, путешественникам для удобства, а погибавшая книга была большой и тяжёлой. Не для дальнего пути — для домашнего сохранения. Со страницами из долговечной берёсты. С обложкой из деревянных дощечек, искусной резьбой любовно украшенных. Чтобы гладить ладонью, возложив на колени. Потом неспешно раскрывать…

И в который раз облило холодом сердце. Резьба на деревянном окладе была веннская. Но кто хоть раз слыхивал про веннские книги?

…Беспомощно распахнувшись, она опрокинулась внутрь костра, в самый жар. Оставшись без защиты обложки, первая страница отделилась от остальных и тотчас вспыхнула, и в огне ярко проступили, умирая, непонятные знаки, начертанные неведомо кем…

Бусый вскрикнул и не думая метнул руки в огонь — спасти гибнущую книгу, покуда не поздно… Совсем позабыв, что увидел этот костёр не наяву…

Камень подпрыгнул в ладони, и всё исчезло уже окончательно. Но в самый последний миг Бусый успел заметить, как чьи-то руки — мальчишеские руки, в точности как у него самого, — выхватили-таки горящую книгу из погибельного костра…

Тяжело дыша, он даже поискал её в траве рядом с собой. Книги не было. А вот дымом вправду разило. Нет, не уютным печным дымком, долетевшим из деревни. Воняло злой и смертной гарью пожара. Бусый принюхался и понял, что, пахло от его собственных рук

И волдыри на ладонях наливались самые что ни есть настоящие…

— Как это ты умудрился? — недовольно ворчал Соболь, смазывая раны жгучей чёрной настойкой, крепко пахнущей травами и ульем. — Работы край непочатый, а ты, смотрю, отлынить надумал? В деревне с бабами остаться?

— Дедушка! — забыв о приличиях, в голос завопил Бусый. С Соболя станется, возьмёт вот — и взаправду оставит. — Да и не болят они вовсе! Я работать пойду! Тряпицей перевязать только…

— Тряпицей… Где обжёгся-то, шалопай?

Бусый растерянно заморгал. Как в двух словах рассказать про привидевшийся костёр? Который его очень даже взаправду обжёг?..

И мальчишка вместо оправданий сказал совсем другое.

— Дедушка… Дедушка, а ты никогда не слышал про такую книгу… — Он беспомощно развёл перевязанными руками. — Ну… про веннскую книгу?

По тому, как переглянулись Соболь и оказавшийся рядом Севрюк, Бусый понял, что слышали. И не просто слышали.

В общем, неожиданный вопрос Бусого привёл к тому, что ему всё-таки пришлось подробно рассказывать, что с ним ночью случилось. Диво дивное, но ради его повести даже выход на работу отложили. И большуху к разговору позвали.

Слушали молча, не перебивая, а когда Бусый умолк, не враз принялись говорить, долго ещё задумчиво помалкивали.

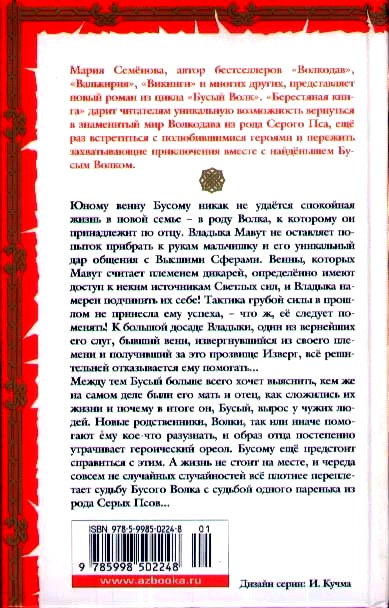

Первой, как водится, высказалась большуха:

— Да… Вот как оно, значит, было-то… Не привиделось тебе, малый, это камешек дивный показал тебе, как род Серого Пса погиб. У них знаки рода на наши всегда были похожи. А вот то, что У них книга имелась своя… Я-то думала, единственный род, в котором своя собственная книга была, нашим племенем писанная, — это мы, Волки. Ну, у нас с Серыми Псами, хоть и не любили мы друг друга, всегда много похожего было, не только столбы родовые. Вот, оказывается, даже книга…

— А что это за книга?

Жадный вопрос вылетел сам собой. Бусый поперхнулся и залился краской, но большуха не осерчала.

— Та, что у Серых Псов была? Не знаю. Говорю же — от тебя первый раз нынче услышала про неё.

— А… та, что у нас?..

И опять никто Бусого не одёрнул. Видно, не одного его взволновало услышанное.

— Ладно, — вздохнула большуха. — Так и быть, расскажу я про книгу нашу всё, что припомнить смогу…

РАССКАЗ БОЛЬШУХИ

— Считается у нас, что мужикам знать слишком много про это не положено, не их ума дело. Довольно и того, что слышали, — была-де книга такая. А о том, откуда взялась она и куда делась, матери дочерям своим пересказывали и бабушки внучкам. Как и другие тайны женские, не для мужских ушей предназначенные…

Но я так думаю, что нынче времена не чета прежним. Такая, видно, пора настала, что и мужикам про нашу сокровенную книгу надо узнать…

От этих слов мудрой женщины на Волков повеяло ледяным сквозняком: времена, когда что-то в старинном укладе начинает неворотимо меняться, никогда не считались добрыми и хорошими. А большуха задумчиво добавила:

— Может, если бы не книга та, не было бы нынче нас в живых, Волки. Сожрал бы нас Змеёныш и не подавился.

В общем, слушайте.

Была у нас, у Волков, девка когда-то. В детстве она с матерью в лютую метель едва не замёрзла, отчего и лишилась детородного дара. Когда выросла, подряд три весны миловаться ходила в ярильные дни, и всё без толку. Беда, уж куда хуже! Как ей, бесплодной, доброму парню бусы дарить? И прослышала большуха тогдашняя, что, мол, есть где-то в дальних краях, на границе Саккарема и Вечной Степи, Храм некий. Храм Луны вроде. И жрицы Храма этого, что себя Идущими-за-Луной называют, каких только безнадёжных больных на ноги не поставят…

«Таемлу! — немедленно возликовал Бусый. Он и так слушал с полным вниманием, а уж тут окончательно навострил уши, боясь хоть словечко мимо них пропустить. — Это про тебя, Таемлу…»

А большуха продолжала рассказ:

— Снарядилась девка, матери с отцом поклонилась — да и пошла Храм тот искать. Жалели родители дитятко почти на верную гибель отпускать, а иначе как? Иначе никак… Дома ей, бедной, только с горя оставалось засохнуть, а так — хоть какая-то надежда была.

И ушла она, горемычная. Ни слуху ни духу. Уж и не чаяли услышать что про неё, не то что живую увидеть. А ведь увидели! Родители её от младших дочек уже внуков растили, когда она вернулась в деревню. Вот радости-то было!

Недолго, правда, радоваться пришлось. Вскоре умерли её старики, и сама девка ушла. И книгу ту с собой унесла…

— Матушка Волчица, сделай милость, скажи… что за книга-то?

На этот раз не по годам, не по чину вылез Ульгеш. Его тут же усовестили подзатыльником, но несильным, так, для порядка. А строгая большуха поглядела на него и неожиданно смягчилась в улыбке. Знаю, дескать, как невтерпёж тебе, книгочею.

— Так вот, — веско проговорила она. — К чему речь-то веду. Явилась ведь наша Волчица на родину не просто погостить да о себе рассказать. Про то, как исцелилась силой Луны, как в чужом краю взяла мужа, как дети уже взрослыми стали… От неё узнали в роду, что в Храме том являлась людям Лунная Книга. Только не такая, малыш, как ты из огня спасти силился… Твою лишь один человек в руки взять может, а та Книга могла сразу в разных местах, у разных людей быть. Твою люди сделали, люди в ней и вольны, а та — волшебная, со своим разумением, ей не больно прикажешь. И Волчица наша некую крупицу той Книги с собою в род принесла.

Зачем принесла, спросите? А затем, что в Храме ей предсказали: дескать, однажды придёт к Волкам беда превеликая. Да, как водится, не одна. И что от бед тех Волкам след просить помощи у милосердной Луны. Как просить? А про то как раз в волшебной книге и сказано было.

И начала наша странница Волков учить, как с Луною беседовать. С тех-то пор горловое пение у нас и повелось. Стали Волчицы в полнолунные ночи собираться и добрую Луну своим пением чтить…

И всё было бы хорошо, унаследуй мы от Праматери нашей поболе ума. А то ведь как вышло? Ждали-ждали обещанных бед, а они всё не наступали. И начали мы, недалёкие дуры, чем-то пренебрегать, а что-то вовсе запамятовали. И книгу — не ту Лунную Книгу, что в Храме нашей страннице на время доверили, а уже нашу, Волчью Книгу, где тайны святого поклонения особым письмом записаны были, сохранить не сумели… Спасибо Синеоке, лучшей нашей певунье. Она одна у нас всё как есть помнит-знает, даром что поведать внятно не может. Лишило её, бедняжку, горькое горе речи и разума… Сумели бы мы без неё Луну на помощь позвать?..

Большуха замолчала, задумавшись, а Бусый невольно прижал обожжённые ладони ко рту. Была у него привычка рот себе закрывать, когда распирали душу тысячи слов, лишённых порядка и смысла.

Молчание неожиданно прервал Соболь. И так получилось, что дед сказал как раз то, о чём заставил себя молчать внук.

— Я так думаю, — проговорил он негромко, — что на самом деле не утратила Синеока ни разума, ни осмысленной речи. Просто уснула её душа, как ледяным зубом уязвлённая. А сейчас — оттаивать стала и просыпаться. Волки, она уже заговорила! Без слов, но заговорила. Вон и внук мой не даст соврать, он тоже заметил… Мальчишка, которого мы Беляем прозвали, услышал её и понял. За мать родную в беспамятстве посчитал, ибо заговорила с ним Синеока на родной его молви. А молвь эту даже мне слышать не доводилось… Да что мальчишка, если Синеока до самой Луны докричаться сумела! Так дело пойдёт, скоро милостью Богов и с нами заговорит спасительница наша!

Итерскел, рядом с которым стоял Бусый, то ли вздохнул, то ли застонал, то ли зарычал… Бусый вскинул глаза и увидел, с какой надеждой и мольбой смотрел на Соболя потомок Медведя. Бусый знал, что Итерскел готов был хоть нынче посвататься, и вряд ли Синеока пожалела бы для него бусины, но… только кто ж его примет в род, позволив жениться? Его, которого собственные родовичи выкинули, точно мусор негодный? Что они там за люди такие? Родниться с болотными угрюмцами, о которых слова доброго никто не слыхал?.. А нешто в добрых веннских родах славные парни перевелись?..

Большуха вздохнула.

— Так вот, — сказала она, — про книгу-то нашу.