Sola y sin dinero tras el doloroso fracaso de su matrimonio, Ann Marie decide aceptar una propuesta de matrimonio por conveniencia. Jake, propietario de una plantación de tabaco en la pequeña isla de Mehae, no consigue superar la muerte de su mujer y ha decidido buscar una nueva mujer por un método algo anticuado.

Quizás por eso, el día en que ha de recoger a Anne Marie en el puerto de Mehae, cambia de opinión y envía un emisario con dinero por las molestias y para el pasaje de vuelta.

Ann Marie no sólo sigue sola, sino que se encuentra en un lugar extraño pero, como suele decirse, la vida siempre sale al encuentro y muy pronto va a encontrar no sólo esa vida propia que tanto anhela, sino un amor verdadero que irá creciendo entre playas de arena blanca, atormentadas palmeras y una horrible serie de asesinatos en cuya resolución se verá inmersa.

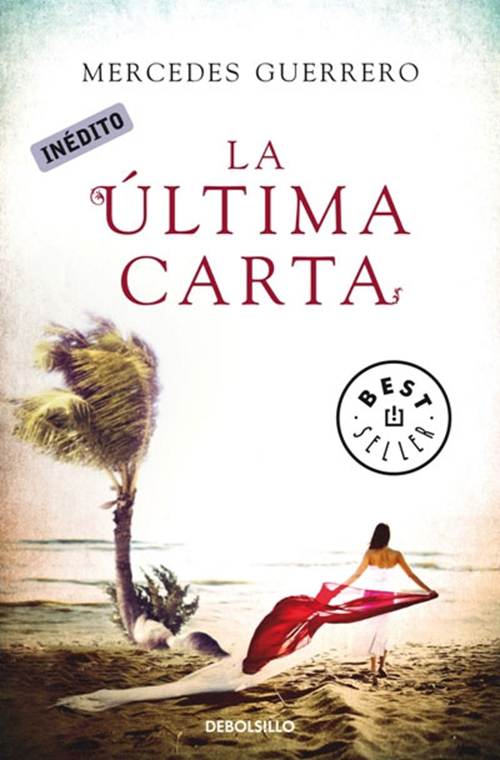

Mercedes Guerrero

La Última Carta

© 2011, Mercedes Guerrero

Prólogo

23 de mayo de 1982

El vestíbulo del hotel St. James, enclavado en el centro del West End londinense, estaba repleto de cámaras, periodistas y numerosos invitados. En la sala de conferencias se ultimaban los preparativos para el inicio de una rueda de prensa multitudinaria convocada por la famosa novelista Claire Evans. Existía gran expectación por conocerla tras el éxito abrumador obtenido por sus últimos trabajos; era su primera aparición en público. Por primera vez rompía su anonimato, y el motivo no era otro que haber recibido el Premio Whitbread, uno de los más prestigiosos de las letras inglesas, por su libro Inocentes secretos, que se había convertido en un acontecimiento literario a escala internacional. El enigma sobre su identidad era un valor añadido a la presentación, pues circulaba el rumor de que el verdadero autor de aquellas obras célebres era un hombre.

Desde la puerta principal de la sala, un grupo fue abriéndose paso entre el público, indicando la llegada de la protagonista del evento. En la tribuna tomó asiento una elegante mujer de melena lisa y castaña vestida con chaqueta y falda de lino color marfil y camisa a juego. Los pendientes, diamantes pequeños engarzados en oro blanco, infundían el toque juvenil y elegante a un delicado y expresivo rostro cuyo rasgo más sobresaliente eran unos profundos ojos azules. En cuanto a su edad, no era posible adivinar si había cumplido los treinta o los había rebasado hacía tiempo. Tenía una mirada dulce y cálida, sin rastro de la excentricidad que caracterizaba a otros escritores famosos y encumbrados.

El representante de la editorial tomó la palabra y presentó la obra al público asistente, ansioso por conocer algo más sobre la famosa y enigmática escritora. A continuación se inició la rueda de prensa ante los periodistas allí congregados.

– Señora Evans, ¿es éste su auténtico nombre o se trata de un seudónimo? Y si es así, ¿tiene algún motivo especial para no utilizar su nombre real? -preguntó el enviado de una cadena de televisión.

– Es un seudónimo. Me gusta vivir como una ciudadana normal; así preservo mi intimidad y la de mi familia. -Su voz era segura y templada, y su acento no correspondía a ninguna zona concreta del país.

– ¿Dónde tiene fijada su residencia actualmente?

– Ni siquiera firmo mis obras, así que me disculpará si no respondo a esa pregunta -contestó con cierta incomodidad la escritora, provocando un murmullo en la sala.

– ¿Es cierto que destina gran parte de los beneficios que generan sus libros a organizaciones humanitarias y religiosas? -La joven periodista de una revista especializada no renunciaba al morbo.

– Les recuerdo que se les ha convocado aquí para comentar mi trayectoria profesional, no la personal, aunque puedo responderle que estoy profundamente implicada en el desarrollo social y cultural de las clases menos favorecidas, y que colaboro activamente con diferentes instituciones.

– Desde que publicó su primera novela, hace cuatro años, sus obras han evolucionado tanto en estilo como en el tema abordado. ¿Cómo le llega la inspiración, desde su aislamiento, para crear historias tan diferentes y al mismo tiempo tan actuales?

– De mi propia experiencia. He vivido con una intensidad envidiable, y en mis relatos procuro plasmar hechos reales; la mayoría han surgido a partir de un incidente banal al que he añadido un toque de ficción con el fin de crear una historia atractiva.

– Sin embargo, en esta última novela narra unos hechos apasionantes que usted asegura haber vivido. ¿Son verídicos o ha introducido también una dosis de misterio y acción para aumentar el interés?

– Este libro es una excepción. En él no hay ficción, se lo aseguro. Todo lo que cuento sucedió hace unos años, pero hasta ahora no había tenido el valor suficiente para plasmarlo en el papel; la única inexactitud que hallará en la historia es el lugar y los nombres de los personajes, que he ocultado por evidentes motivos de seguridad.

– Entonces, ¿es verdad que consiguió desenmascarar a un asesino en serie y que estuvo a punto de ser la siguiente víctima?

– Todo lo que he escrito es cierto, dolorosamente cierto.

– ¿Y no le preocupa la posibilidad de sufrir algún tipo de represalia por haber sacado a la luz este testimonio?

– Las leyes que rigen el país donde sucedieron los hechos no son demasiado severas con esa clase de delitos; es posible que el psicópata que los cometió se encuentre en libertad, pues es un hombre muy influyente. Pero no temo por mi integridad física; vivo muy protegida, en un lugar seguro y de difícil acceso para personas ajenas a mi entorno.

Capítulo 1

25 de julio de 1978

Amanecía un húmedo y caluroso día cuando el barco atracó. Ann Marie no estaba segura de querer salir del camarote, pero unos golpes en la puerta la hicieron reaccionar. Era el mozo informando que las pasarelas estaban listas para el desembarque. La partida desde Londres, una semana antes, se le hacía muy lejana, casi irreal, tras un agotador vuelo a Johannesburgo, con escalas en diferentes ciudades africanas, el posterior traslado en tren hacia Durban y la larga travesía en barco desde aquella ciudad portuaria hasta la isla de Mehae. Paseó por última vez la mirada por el pequeño camarote; toda su vida estaba guardada en dos pesadas maletas que contenían libros, diarios y fotos, valiosas pertenencias que la habían acompañado durante gran parte de su vida. Podría instalarse en cualquier lugar del mundo y le bastaría abrirlas para sentirse como en casa.

Al abrir la puerta, una sensación de inestabilidad se apoderó de ella, y tuvo que admitir que no era provocada por el vaivén del barco sino por el miedo al futuro que la aguardaba en tierra firme. Había abandonado su país y su pasado para embarcarse en una aventura incierta que estaba a punto de comenzar tras un matrimonio por poderes con un hombre al que no conocía. La única referencia que tenía era el hermano de su futuro esposo, Joseph Edwards, un gran amigo que, junto con su esposa Amanda, la había persuadido de la necesidad de que diera un giro completo a su vida tras la escabrosa experiencia de su reciente divorcio. Las incómodas negociaciones con su ex marido y los problemas económicos que había padecido en los últimos meses le parecían lejanos e irreales, pero el miedo a cometer un nuevo error le provocaba escalofríos. Había tomado una decisión arriesgada y por primera vez se había entregado al azar. Había apostado a doble o nada, y aquélla era su última carta.

Ahora se llamaba Ann Marie Edwards y era la flamante esposa de Jake Edwards, un aventurero inglés que había logrado echar raíces en aquella pequeña isla perteneciente a Sudáfrica, situada en un punto del océano Índico equidistante entre el nordeste del país y el sur de la isla de Madagascar, donde las plantaciones de tabaco se habían convertido en su medio de vida. Él también había decidido casarse de nuevo. La muerte de su primera esposa, que no le había dado hijos, había inundado de soledad las largas jornadas en la isla. Para Ann Marie aquel matrimonio suponía serenidad y estabilidad económica al lado de un desconocido del que tenía excelentes referencias a través de sus grandes amigos y ahora cuñados. Su sueño era ser escritora, poseía una firme vocación y gran imaginación para crear historias, y en aquel lejano y solitario lugar dispondría de tiempo libre para dedicarse a escribir. Pensaba trabajar duro para llegar a ser alguien en el mundo de las letras.

Ann Marie había nacido en Londres. Su padre, de origen canadiense y diplomático de profesión, estaba destinado en la embajada de la capital inglesa cuando conoció a su madre. Allí se casaron y, al poco de nacer la pequeña, se vieron obligados a trasladarse de un destino a otro. Ann Marie se educó en un ambiente de recepciones y actos oficiales en los que se desenvolvía con naturalidad. Siempre fue sensata y juiciosa, aunque nadie reparó en este hecho, pues, mientras crecía, jamás creó conflictos y aceptó sin objeciones todas las decisiones que su familia adoptó en cuanto a ella.

Pero era demasiado joven para entender los problemas de los mayores, y cuando su padre le explicó que iban a separarse para siempre, se sintió abandonada. Tras el divorcio, su padre se fue a un nuevo destino en Oriente Próximo, arruinando así el maravilloso futuro de aquella niña romántica que soñaba con bailar del brazo de algún apuesto joven en los elegantes salones de las embajadas donde había residido hasta los quince años. A partir de entonces, se instaló junto a su madre en un elegante apartamento del centro de Londres y pasó de niña a mujer en un brusco salto al vacío.

Aceptó con ingenua conformidad que su madre no pudiera ocuparse de ella como lo hacían las madres de sus amigas. Al principio la oía quejarse de la vista, estaba triste, exhausta, tenía frecuentes dolores musculares y calambres. Después su humor cambió radicalmente: pasaba de vivir momentos de euforia a sufrir episodios de ira o depresión. Ann Marie culpaba la aparición de aquellos síntomas al abandono de su padre, y le escribía suplicándole que regresara con ellas. Más tarde, el estado de su madre empeoró y comenzó a tener graves problemas para mantenerse erguida y caminar. Tras repetidas visitas al hospital e interminables análisis y pruebas, se enfrentaron al peor de los diagnósticos conocidos: esclerosis múltiple, un mal de naturaleza degenerativa cuya progresión era imparable.

Ann Marie dejó de salir con sus amigas para cuidar de su madre y hacerse cargo del hogar. Sin embargo, a pesar de aquella dificultad, era feliz a su modo. Su desbordante imaginación la transportaba a diario a lejanos países donde vivía maravillosas aventuras que siempre tenían un final feliz. Por las noches, en la cama, encendía una linterna y leía bajo las sábanas sus libros preferidos, desde Cumbres borrascosas hasta la Odisea de Homero, pasando por Joseph Conrad y sus historias de marinos. Creció amontonando cuadernos en los que plasmaba las fantasías que manaban de su mente, y escribía también un diario donde contaba sus experiencias cotidianas, una realidad que no debía olvidar con el paso de los años.

Y los años pasaron, y su cuerpo fue adquiriendo bonitas formas. Tenía el cabello castaño claro, una lisa y larga melena que brillaba con los rayos del sol. Sus hermosas facciones enmarcaban unos ojos enormes y azules sobre una nariz recta y algo respingona. Su boca era grande y ocultaba unos dientes blancos dispuestos a la perfección gracias a la ortodoncia que había sufrido durante la adolescencia. Pero no sólo su cuerpo acusó el cambio. Sus ansias de vivir intensamente crecían a diario, sobre todo al contemplar el estado vegetativo en que la enfermedad iba postrando a su madre; se juró a sí misma que antes de terminar sus días habría vivido, aunque sólo fuera sobre el papel, toda la felicidad que el destino le había negado a la persona más importante de su vida.

Con su padre mantuvo una discreta relación por carta. Había creado otra familia y en numerosas ocasiones la había invitado a que se reuniera con ellos en fechas señaladas. Pero Ann no quiso abandonar a su madre. Aquella hermosa mujer que años atrás había brillado con luz propia se había convertido en un ser vulnerable e incapaz de valerse por sí mismo. Su actitud dócil ante los cuidados de Ann hizo creer a todos que había aceptado las consecuencias de la enfermedad y del destino que la aguardaba. Pero no era así. Estaba esperando una fecha: Ann iba a graduarse aquel mismo año y debía ir a la universidad.

El día que cumplió dieciocho años, su madre le pidió que organizara una fiesta e invitara a sus mejores amigas para celebrarlo. Fue una velada inolvidable para las dos. Por primera vez desde hacía meses, Ann la vio reír; parecía como si su profunda depresión estuviese remitiendo; conseguiría salir adelante, estaba segura.

– Mi pequeña Ann Marie, estoy tan orgullosa de ti… Eres un regalo del cielo… -Le dijo, tratando de abrazarla con sus torpes brazos.

– Vamos, anímate, mamá. Pronto acabará este frío invierno y podremos salir al parque a tomar el sol. Te sentirás mucho mejor.

– Debes tener tu propia vida, Ann, una vida que yo te estoy robando. Mereces ser feliz y vivir intensamente. Hazlo por mí… Ése será mi regalo. -La madre a punto estuvo de dejar escapar unas lágrimas rebeldes-. No olvides nunca cuánto te quiero.

– Yo también te quiero, mamá; eres lo único que tengo… -dijo Ann, emocionada, estrechándola sobre la silla de ruedas-. No debes preocuparte por mí.

Aquél fue el último abrazo, la última confidencia que compartió con ella. Su luz se apagó esa misma madrugada. El médico le explicó a Ann que la muerte le sobrevino súbitamente, mientras dormía, pero las sospechas sobre aquella inesperada marcha la persiguieron siempre.

Aquel mismo otoño, Ann se trasladó a la universidad de Cambridge para estudiar lengua y literatura inglesas. Eran los rebeldes años sesenta, y aquel ambiente constituyó un revulsivo para su atormentada soledad. Fueron años de intensas experiencias, de la Guerra Fría, de manifestaciones contra la guerra de Vietnam aderezadas con el fondo musical de John Lennon y su «Give Peace a Chance». Ann continuó con su pasión por la lectura, devorando autores tan dispares como la independiente Doris Lessing, convertida en un icono del feminismo, y Barbara Cartland, cuyas románticas historias amenizaban sus largas noches de soledad.

Tras la universidad siguió una intensa búsqueda de independencia económica, y fue en Cambridge donde encontró su primer trabajo como profesora auxiliar de lengua inglesa. En aquellos años comenzó a escribir relatos de aventuras, dirigidos al público juvenil, cuya protagonista y heroína era, por supuesto, una mujer.

Conoció a John Patricks en uno de esos momentos de introspección en que necesitaba un estímulo para comenzar a rodar; lo aceptó con entusiasmo y lo convirtió al poco tiempo en el centro emocional de su vida, descargaba en él sus carencias afectivas y creía haber encontrado un punto de apoyo para su desarraigo. John era médico y frisaba la treintena. Tenía la cara redonda, ojos de color miel, una piel extremadamente blanca cubierta de un oscuro vello en los brazos y parte del cuerpo. Siempre llevaba el pelo, castaño y liso, peinado hacia un lado, y su flemática mirada, de intensa seriedad, camuflaba la auténtica personalidad que se ocultaba bajo aquella máscara de autosuficiencia. Su voz sonaba firme y arrogante, con esa seguridad que ofrece la procedencia de una clase social privilegiada.

Se casaron tras un corto noviazgo, y Ann hizo al fin realidad su sueño: un hogar propio, estabilidad y futuro en compañía de un hombre al que amaba profundamente. Tenía veinticuatro años y, ante sí, un horizonte prometedor. Atrás había quedado su niñez en países exóticos y grandes mansiones que habían despertado su curiosidad por conocer diferentes costumbres, gentes y formas de vida; atrás quedó también la adolescencia, llena de soledad e incertidumbre, junto a su madre enferma. Ann anhelaba echar raíces y pertenecer a un lugar concreto y definitivo.

Comenzaron una vida en común con luces y sombras, plagada de dificultades que sólo ella veía. Tras los primeros meses de amor y rosas, la magia comenzó a desvanecerse: el verdadero rostro del hombre que había elegido por compañero, de carácter inmaduro y egoísta, emergió. Su fría actitud y un escaso sentido de la lealtad colisionaban a menudo con los ideales de Ann Marie. Pronto surgieron los primeros desencuentros. John era hijo único. Había sido educado en una acomodada familia convencional cuya madre se había dedicado a él con devoción enfermiza mientras su padre, cuando aparecía por el hogar, apenas les dirigía la palabra, siempre ocupado en sus negocios, las partidas en el exclusivo club del que era miembro de honor, o en compañía de su amante, a la que alojaba en un lujoso apartamento donde pasaba más tiempo que en su propia casa.

John anteponía su carrera a cualquier otra circunstancia, incluida su pareja. Era un hombre convencido de que tenía siempre razón, capaz de esgrimir un argumento convincente sobre un tema y, acto seguido, declarar lo contrario con la misma vehemencia y seguridad. Despreciaba a la gente que se dejaba llevar por sus impulsos emocionales, como si fuera incapaz de mostrar compasión, lo cual no significaba que no alentara a su esposa en los momentos de tristeza; pero la compenetración entre ambos no era plena. Él solía decidir por ella, y cuando Ann trataba de acercársele para pedir ayuda, tendía a dejarla con la sensación de que no estaba a su altura.

Tras la boda se instalaron en una bonita casa en cuya planta baja John estableció su consultorio, donde atendía por las tardes, con la ayuda de Ann Marie, para intentar hacerse con una clientela propia, mientras que por la mañana acudía a trabajar a un hospital.

El proceso de distanciamiento comenzó poco después del primer año de vida en común y fue un momento clave en el cambio de su relación. Su situación económica era solvente y decidieron comprarse por fin una casa, pues hasta entonces vivían de alquiler. Ann encontró una vivienda amplia y acogedora, pero a John no le entusiasmó y adoptó la misma actitud que con las otras tres que ella le había mostrado. Para Ann, él tenía la última palabra, pero John no acababa de decidirse nunca, y en consecuencia ella desistía de la compra.

Aquella casa, situada en una zona céntrica, poseía un pequeño jardín en la parte delantera y un soleado porche en la trasera. La construcción tenía algunos años, pero conservaba un encanto especial que la atrajo desde el primer momento.

Aquella noche, cuando le pidió su opinión a John, éste se encogió de hombros.

– ¿Ese gesto significa «sí», «no» o «haz lo que quieras»? -preguntó con un punto de irritación ante su actitud.

– No es exactamente la casa en la que habría soñado vivir…

– Dime entonces cómo es la casa de tus sueños -repuso ella con ironía-. ¿Más grande? ¿Más nueva? ¿Situada en otra zona?

– En otra ciudad. Me han ofrecido un puesto en un hospital de Londres. Mi padre es amigo del director y le ha hablado de mí. He quedado el viernes próximo para cenar en su casa y darle una respuesta afirmativa.

– ¿Desde cuándo sabes eso?

– Desde hace dos semanas…

– ¿Y pensabas decírmelo en algún momento o ibas a dejar que siguiera perdiendo tres tardes a la semana buscando una casa donde no tenías intención de vivir? -preguntó, a punto de estallar de ira.

– Hasta ahora no había tomado una decisión.

– ¿Y no pensabas preguntarme cuál era mi opinión al respecto?

– Esto es asunto mío; se trata de mi trabajo y he estado sopesando las ventajas y los inconvenientes de aceptar esa oferta. Definitivamente, es un gran salto en mi carrera y voy a aceptarlo.

– Y yo soy tu mujer y tengo derecho a que me preguntes si quiero dejar mi trabajo aquí para marcharme contigo.

– Tu trabajo no es importante. Además, no lo necesitas. Podremos vivir cómodamente con mi sueldo.

– Pero es que yo quiero trabajar… -respondió, firme como una roca.

– Está bien, haz lo que quieras. Seguro que en Londres encuentras otro trabajo, allí tendrás más oportunidades -replicó con una seguridad que la dejó fuera de juego.

En aquel momento Ann supo que la vida al lado de su marido iba a ser difícil. John vivía para él, y daba por sentado que ella también. Ann le había convertido en una prioridad; en cambio, ella sólo era una opción para John. Sintió que él le había robado su identidad para utilizarla en su propio beneficio.

Años después, tras su divorcio, Ann escribiría en su diario:

Recordando ahora aquella etapa, concluyo que de aquel matrimonio sólo aprendí una lección: nunca dejes de quererte a ti misma. Si no… ¿quién va a hacerlo? Fue mi rebeldía la que me mantuvo firme en aquellos años en los que me sentí vapuleada por un hombre que se empeñaba en convencerme -o quizá convencerse a sí mismo- de que tenía prioridad en nuestra unión. Me asusta ahora lo mucho que me costó darme cuenta de lo que estaba pasando. Lo acepté sin más, estaba ciega, y así habría seguido durante años si no llego a plantarme y a abandonar la partida. Su desmesurado ego me abrió los ojos y las puertas de mi futuro.

Capítulo 2

Meses después, se trasladaron a Londres y adquirieron una bonita casa en Hampstead. John se incorporó a un moderno hospital y abrió una nueva consulta, pero esa vez no lo hizo en el hogar familiar, sino en la exclusiva zona de Chelsea, donde vivían sus padres, y contrató los servicios de una enfermera profesional, pues sus pacientes pertenecían a la alta sociedad londinense y no le pareció adecuado que su esposa le ayudara. Ann aceptó el traslado porque significaba regresar a su ciudad natal y reencontrarse con sus amigas de la infancia, aunque también implicaba recibir las visitas asiduas -y los comentarios mordaces- de la madre de John.

Evelyne Patricks consideraba inferior a cualquier persona que no perteneciera a su estatus social y, por supuesto, ninguna mujer estaba a la altura de su hijo. Al poco tiempo de mudarse, Ann encontró trabajo en un colegio como profesora de lengua inglesa. Esa circunstancia molestaba mucho a su suegra, quien lo consideraba inadecuado. «Una mujer sólo tiene que trabajar si el marido es un zoquete y no sabe mantener a su familia. Pero ése no es tu caso, ¿verdad, cariño?», sentenciaba mirando a su hijo en las numerosas ocasiones en que la pareja acudía invitada a la gran mansión de Chelsea. Ann recibía con contenida furia esos comentarios, y no porque aquella mujer vertiese sus opiniones sin ningún tipo de consideración hacia ella, sino por el silencio cómplice de John, quien asentía con aire resignado y nunca salía en su defensa.

Ann era una mujer de mente abierta, libre de prejuicios y convencionalismos, y a pesar de la presión que su familia política ejercía sobre ella y de las ironías que recibía de su marido, no tenía intención de dejar el colegio ni su afición a escribir. Sus relatos de aventuras no obtuvieron demasiado éxito, pero esa circunstancia no la amilanó; al contrario: se lanzó a escribir una novela romántica con la que llenar las interminables horas de soledad a las que se vio condenada cuando su marido se consagró en exclusiva a su profesión y apenas aparecía por casa. El problema era que, al sentarse frente a la máquina de escribir, sus manos se negaban a plasmar en el papel lo que la mente le dictaba. Y no era por razones técnicas, sino por el pudor a desnudar unos sentimientos que siempre habían estado íntimamente escondidos en su diario y que se negaban a exhibirse ante un posible lector. Por eso le resultaba tan difícil terminar de escribir la obra. Además, estaba John. ¿Qué pensaría él al leerla? ¿Y su suegra? Estaba segura de que se avergonzarían de ella…

El argumento era algo morboso. Trataba de un matrimonio convencional: un hombre frío e impasible, con un trabajo gris de contable en una empresa de transportes, y una mujer que trabajaba de administrativa en un estudio de arquitectura y poseía una belleza juvenil y una mirada intensa y soñadora. Llevaban una vida rutinaria, con horarios fijos de trenes de ida y vuelta a la City y fines de semana dedicados a hacer la compra. Todo en aquel matrimonio era anodino y cotidiano, el amor parecía haber huido tras no hallar argumentos para permanecer más tiempo. Pero sus vidas iban a salir de la monotonía: la protagonista comienza a tener problemas de salud y se le diagnostica un cáncer de difícil operación. Ella posee una profunda vida interior e intenta asumir la fatalidad haciendo balance de las experiencias que le habría gustado vivir. Pero la historia cambiará radicalmente en el tercer capítulo: a consecuencia de un accidente de tráfico cuando regresaba del hospital donde recibía tratamiento, la protagonista entabla relación con un desconocido que provoca en ella un intenso torbellino de emociones del que difícilmente podrá sustraerse. El conductor implicado en el incidente, un atractivo y bohemio escultor que no pone el grito en el cielo por los daños ocasionados a su vehículo, la invita a almorzar para discutir los asuntos del seguro. Ella acepta y se deja seducir por aquel hombre que ha quedado prendado del brillo que emanan sus ojos, en los que descubre unas ansias locas de vivir intensamente. Por su parte, él ha conseguido avivar en ella una voracidad por almacenar nuevas experiencias con las que llenar sus alforjas ante la inevitable y definitiva partida. Después de ese encuentro ya nada será igual. Comienzan a citarse a escondidas y disfrutan de apasionadas y desinhibidas veladas de amor y sexo. Para la protagonista, ésta será la última gran aventura, y cada tarde regresa a casa con la firme intención de no volver a verle. Sin embargo, al día siguiente acude, ilusionada como una adolescente, a su cita clandestina. El amante ignora por completo que tiene una enfermedad terminal, está loco por ella y empieza a hablar de futuro, una palabra que ofrece a la joven el estímulo para desear seguir viviendo. La enfermedad sigue avanzando y su estado físico empeora; el anímico también comienza a hacer agua, acuciado por la profunda pasión que le inspira su nuevo amor y el sentimiento de culpa por mentirle a su marido, quien, a pesar de su desapego, está soportando estoicamente el peso de la tragedia que se avecina.

Para Ann, lo más difícil de la historia no era narrarla, sino describir los sentimientos de los tres protagonistas, quienes formarán un triángulo amoroso donde la culpabilidad, los chantajes emocionales y la pasión vehemente estarán a flor de piel. La idea de escribir ese argumento se le ocurrió una tarde en que acudió al hospital a recoger a John para asistir a una cena en casa de sus suegros. Un joven salió de una de las habitaciones al pasillo, donde estaban ellos, y exhortó a John para que entrara a visitar a una de sus pacientes. Ann entró con él y conoció a la enferma, una chica no muy bien parecida, de procedencia modesta y con una sonrisa franca que se iluminó cuando vio entrar a su marido en la habitación. Ann descubrió un brillo especial en sus ojos y le pareció intuir lo que aquella joven estaba sintiendo ante el atractivo médico que trataba de curar su enfermedad. John era un hombre seductor, y esa noche, con un traje a medida bajo el abrigo de lana oscuro, estaba especialmente elegante; se dirigió a ella con su habitual seguridad en sí mismo y una altivez natural que trataba de suavizar ante el marido de la enferma, de origen tan humilde como ella. John le contó después, de camino hacia la casa de sus padres, que aquella chica estaba desahuciada: tenía cáncer de páncreas.

Ann pensaba que el argumento de aquella historia era la punta del iceberg que asomaba desde su interior, pues ella compartía su vida con un hombre que nunca le demostraría la devoción del amante de su protagonista. Aún ansiaba vivir una auténtica aventura como la que estaba escribiendo; quizá, con su novela, buscaba una salida a la frustración en la que estaba inmersa, convencida de que John jamás sería el héroe de sus fantasías románticas. Pero después de analizarse durante un rato, retornaba a la máquina de escribir y, liberada de prejuicios, llenaba páginas y páginas. «Bueno, después de todo, no tengo por qué publicar esta novela -se decía-. La dejaré guardada junto a mi diario y, mientras decido cómo hallar un final feliz para este conflicto, escribiré otra de suspense y asesinatos, al estilo de Agatha Christie.»

John se mostró escéptico cuando Ann le contó la trama de su nueva historia. La verdad era que nunca se había interesado demasiado por aquella particular afición de su esposa ni había leído ninguno de sus escritos. «Querida, esas historias están ya muy manidas. No puedes competir con Graham Greene o con Edgar Allan Poe. Además, el mercado editorial es prácticamente inaccesible, sólo publican los autores conocidos. No pierdas el tiempo ni conviertas esto en una obsesión.» Ésa era la respuesta que Ann recibía cada vez que trataba de iniciar una conversación sobre el asunto. Pero ella creía firmemente en su capacidad para crear historias, recibía esos comentarios parapetada tras una coraza y trabajaba aún con más empeño.

Capítulo 3

También la fatalidad se cebó con ella al recibir la terrible noticia de la muerte de su padre en un accidente aéreo. A pesar de sus distanciadas vidas, habían mantenido una buena relación, y esa repentina pérdida la afectó más de lo que esperaba. Por primera vez sintió la soledad en estado puro y necesitó que su marido le tendiera una mano amiga, un gesto de calor que la ayudara a superar aquellos duros momentos, pero no halló en él más que apatía y desinterés. John, argumentando la escasez de médicos y el exceso de enfermos en la consulta, apenas aparecía por casa. Su indiferencia ante los sentimientos de Ann por aquella pérdida hizo que se deteriorase aún más su ya maltrecha convivencia, que había ido despeñándose a través de los años.

Tan sólo la compañía de su vecina y gran amiga Amanda Edwards le proporcionó cierto amparo en aquella soledad. Ann envidiaba la excelente relación que ésta mantenía con su marido. Ambos procedían del mismo barrio obrero, situado en el extremo oriental de la ciudad, y se conocían desde la adolescencia. Habían conseguido acceder a la universidad gracias al esfuerzo de sus familias y de ellos mismos, que trabajaron duro para costearse los estudios. Los dos habían estudiado derecho, y cuando Joseph encontró trabajo en un bufete se casaron. Ella también ejercía de abogada, pero en un modesto despacho ubicado en el mismo suburbio donde ambos habían crecido y donde aún conservaban a los amigos de la infancia. Allí se encargaba de los casos de asistencia legal con cargo al Estado de los más desfavorecidos. Ahora vivían en el lujoso barrio de Hampstead, como Ann, pero ni ella ni su marido renegaron nunca de sus orígenes.

Amanda era delgada y huesuda, de piel blanca y ojos castaños, no demasiado agraciada; la nariz recta y los labios finos, que sólo dibujaban una larga hendidura en el rostro, le conferían una extraña sonrisa. Sin embargo, su mirada afable y sus gestos serenos hacían que su interlocutor se sintiera a gusto junto a ella, como si irradiara una energía positiva y relajante. Gracias al carácter de Amanda y a la esmerada educación de Ann, las dos mujeres eran, a pesar de sus orígenes completamente distintos, grandes amigas y confidentes. John aceptaba en su hogar a los Edwards y los trataba con aparente cordialidad, aunque Ann siempre captaba en él una mirada de superioridad y animadversión.

Amanda y Ann se consideraban personas normales, incluso ancladas en las convenciones establecidas. El hecho de que hubieran ido a la universidad y de que compartieran inquietudes culturales las diferenciaba del resto de las tradicionales parejas de los amigos de sus maridos, pero sólo a los ojos de éstas, pues ellas seguían siendo devotas esposas.

– Aunque vivimos intensamente el final de los sesenta, nos hemos convertido en unas burguesas: residimos en un barrio elegante y en una casa preciosa, tú estás casada con un abogado y yo, con un médico… ¿Dónde quedó nuestra rebeldía?

– Aún nos queda algo. Tú escribes novelas de amor a espaldas de tu marido y yo trabajo en un bufete en el que casi nunca cobro la minuta y que a veces choca con los intereses del despacho de Joseph.

– ¿Y eres feliz?

– La felicidad es un estado; va cambiando conforme vas creciendo y acumulando experiencias. Las necesidades de hoy no son las que tenía hace algunos años. Debemos ser conscientes de lo que tenemos y de lo que realmente necesitamos. Cuando puedes decir: «lo tengo todo», es que eres feliz y tienes la vida que deseabas vivir.

– ¿Qué es tenerlo todo?

– Depende de lo que necesites y de lo que te haga sentir bien: salud, estabilidad, amor, autoestima, familia, amigos, sueños cumplidos…

– ¿Tú tienes todo eso?

– Sólo algo, no todo. Pero siento que no debo pedir más. Cuando se ha vivido un pasado como el mío, cualquiera de las cosas que he mencionado hace que sientas que tienes tu propia vida, aunque todavía te queden cosas por conseguir. ¿Y tú?

– Yo tengo una amiga -dijo Ann, dirigiéndole una sonrisa-, tengo salud y… Y ya está.

– ¿Y el amor?

– Creo que mi marido no me quiere.

– No digas eso…

– Mi autoestima tampoco está demasiado alta, y eso me hace perder estabilidad. En cuanto a mis sueños, me gustaría ver publicado alguno de mis libros, tener una familia…

– Uno de esos sueños sí podría cumplirse… ¿O tenéis problemas para tener hijos?

– Al principio decidimos esperar un poco. Ahora soy yo la que no quiere. No sé si John sería un buen padre. Ni siquiera es un buen marido. Apenas lo veo, siempre está ocupado con el trabajo en el hospital y la consulta, incluso los fines de semana hace guardias o visita a enfermos. No quiero criar a un hijo yo sola.

– Ann… ¿no has pensado nunca que podría existir «otra ocupación» que lo mantiene fuera de casa?

– ¿Otra mujer?

Amanda se encogió de hombros, inquieta por lo que acababa de insinuar.

– O algún vicio oculto… Juego, apuestas…

– Lo he pensado más de una vez, incluso he tenido la tentación de seguirlo.

Días después, Ann descubrió que Amanda estaba en lo cierto: no era exactamente el trabajo lo que mantenía a John fuera de casa. Una tarde fue al hospital, aparcó el coche cerca del de él y se dispuso a esperarlo. Una hora después lo vio salir. Mientras lo seguía, al ver que se dirigía hacia la consulta, la embargó un sentimiento de culpa por haber desconfiado de él. Sin embargo, aguardó en la calle menos tiempo del que esperaba. Unos diez minutos más tarde, John salió del edificio acompañado de una bella joven de larga y rubia melena con la que conversaba animadamente y subieron juntos al coche. Era la enfermera que había contratado para la clínica. Ann los siguió hasta un bloque de apartamentos situado en Marylebone, al norte de Oxford Street. Allí descendieron y caminaron, abrazados, hacia el interior. Aquella noche John no regresó a casa: alegó guardia en el hospital. Ya no había dudas sobre su doble vida.

Al día siguiente, Ann examinó las cuentas bancarias y descubrió el desmesurado gasto que John realizaba a diario y la escasa liquidez de que disponían. Él llegó a la hora de la cena y se sentó a la mesa comentando el duro trabajo en el hospital y la estresante lista de pacientes que aguardaban cada tarde en la consulta. Ann lo miró como si lo viera por primera vez. Aquél no era el hombre con quien se había casado y al que había idealizado durante los primeros años; de repente, aceptó que se había equivocado al apoyarse en alguien que no merecía la pena y que la había decepcionado día tras día.

– John… ¿estás con otra mujer? -preguntó con fría serenidad.

– ¿Qué dices? -Él experimentó una sacudida al oír la pregunta. La miró y trató de simular desconcierto.

– Te repito la pregunta: ¿estás con otra mujer?

Entonces John recuperó el aplomo, respiró hondo y decidió que podía contarle a Ann lo que le pasaba. Ella lo aceptaría, como siempre. Habló con naturalidad, sin intención de ponerla celosa, pues estaba muy seguro de su tolerancia. Le explicó que se sentía atraído por la nueva enfermera que había contratado en la consulta, pero que aún no habían llegado a intimar.

– No me mientas, por favor. No te creo.

– Está bien. Sólo es una aventura pasajera. No tienes por qué preocuparte, tú eres mi mujer y jamás te dejaría en la estacada.

– ¿Por qué no me preguntas si quiero que me dejes en la estacada? ¿Crees que puedes hablarme con esta tranquilidad, como si no pasara nada? No te preocupes, cariño, es sólo una gripe. Pronto estaré curado… -exclamó, irritada.

– Necesito tiempo, eso es todo. Tengo que aclararme las ideas.

Ann Marie no sólo se sintió humillada por esa respuesta, sino también decepcionada por un hombre que siempre le había impuesto su propia y particular autoridad moral, dando por sentado que ella lo aceptaría con fe ciega. En ese instante, algo se removió en su interior, y llegó a la conclusión de que todo aquel tiempo a su lado sólo había servido para convertirla en un ser inútil, una mujer insegura, sin vida propia, dependiente de un marido que ahora jugaba con sus sentimientos sin preocuparse por su reacción al escuchar la exposición de sus intenciones. John en ningún momento le pidió su opinión, pues no contaba para nada.

– Pues define pronto tus prioridades. ¡Ahora mismo! -gritó Ann fuera de sí. Su fuerte carácter emergió para jugarle una mala pasada.

– Cálmate, no seas vulgar. Vamos a solucionar esto de forma civilizada, ¿de acuerdo? Me marcharé unos días. Cuando haya reflexionado y tome una decisión, hablaremos con más sosiego.

Tras escuchar sus argumentos, Ann se quedó callada. Lo más curioso fue que el impacto la liberó de aquella sensación de soledad y sentimiento de culpa que la había acompañado durante todo su matrimonio. Sintió entonces rencor y furia. Rencor por todas las humillaciones y desaires que había soportado con estoica paciencia; y furia por la actitud de dominio que él exhibía con total impunidad, con la seguridad de que podría seguir actuando libremente sin contar con sus sentimientos. De repente, todos aquellos años desfilaron por su mente, años malgastados junto a alguien que no le había aportado nada a nivel intelectual ni personal, ni siquiera compañía, y tuvo al fin la fuerza que le había faltado tiempo atrás para romper aquella unión y recuperar su libertad, aprovechando la oportunidad que él le había servido en bandeja con su falta de delicadeza.

Esperó a que hiciera la maleta y abandonara la casa. Al día siguiente ordenó cambiar las cerraduras, se dirigió a casa de sus vecinos, los Edwards y, tras una semana en la que apenas tuvo noticias de él, contrató a Joseph para plantear la demanda de divorcio.

Sorprendido por aquella reacción inesperada, John, en vez de aventurarse en una relación en la que no había depositado demasiada confianza, tomó la resolución de regresar a casa. Pero Ann había tomado una decisión y se mantuvo inflexible. Él asistía incrédulo a su resistencia y estaba seguro de que la convencería, como lo había hecho siempre. Sin embargo, la inquebrantable voluntad de ella no admitió réplica y siguió adelante en el empeño de expulsarlo de su vida para siempre.

El proceso de divorcio fue duro y desagradable, y cuando John se convenció de que no había vuelta atrás, comenzó la maniobra de acoso y las negociaciones se convirtieron en una feroz contienda. El reparto de los bienes comunes no fue equitativo en absoluto: apenas tenían ahorros, y si Ann seguía adelante, debía renunciar al hogar conyugal en favor de él, quien se haría cargo de la hipoteca a cambio de una compensación no demasiado generosa. Sólo así le concedería el divorcio, convencido de que ella se rendiría al quedarse en la calle. Fueron días de auténtica pesadilla, de discusiones cargadas de histeria y mensajes de desprecio. Pero Ann estaba dispuesta a todo para recuperar su libertad y se mantuvo firme. Quería acabar con aquella desastrosa convivencia y poner distancia entre ella y aquel hombre que se sentía humillado por una mujer a la que consideraba inferior.

Ann se mudó a un piso de alquiler, cambió de peinado y se compró ropa más atrevida y juvenil. Tenía veintiocho años y se dispuso a comenzar una nueva vida en la más completa soledad. A partir de entonces observó un cambio de actitud entre los amigos comunes, sobre todo aquellos de su familia política con los que había compartido alguna velada y que ahora parecían sentir animadversión hacia ella, pues la madre de John la había colocado en el centro de las más aceradas críticas. Todo ello supuso el fin de su vida social. Ann no tomó a mal esa conducta; a fin de cuentas, poco le importaba lo que pensaran los demás, y no necesitaba a nadie para continuar con su vida.

Siguió trabajando en el colegio y recuperó la independencia, pero el sueldo de profesora no era suficiente para hacerse cargo del alquiler y del resto de los gastos, así que buscó un segundo empleo como correctora de textos en una editorial. Aparcó durante aquel tiempo su afición a escribir, pues apenas disponía de tiempo libre y las necesidades eran acuciantes. Sin embargo, esta segunda ocupación le proporcionó la oportunidad de leer mucho y, sobre todo, de formarse en la escritura. Mientras revisaba los manuscritos que después serían publicados con mayor o menor éxito, estudiaba la técnica de los diálogos, cómo separar las escenas o describir a los personajes, y de cada obra extraía una nueva lección que anotaba en su cuaderno de aprendiz de escritora.

John aparecía de vez en cuando clamando venganza, unas veces por teléfono y otras presentándose de improviso en el apartamento para insultarla y proferir amenazas; no había superado la afrenta, y su orgullo aún no asimilaba que Ann hubiera tomado la decisión de abandonarlo de aquella forma tan humillante.

Evelyne tampoco desaprovechó la ocasión de desquitarse con ella en favor de su querido hijo y se alió con él en su perversa estrategia de acoso, utilizando a sus amigos influyentes hasta lograr que Ann fuera despedida del trabajo.

Aquella tarde su suegra la esperó dentro de su lujoso Bentley a la salida del colegio y le hizo un gesto para que se acercara mientras bajaba la ventanilla. Quería regodearse. Se había propuesto hundirla no sólo socialmente, sino también económicamente.

– Espero que con el dinero que le has sacado a mi hijo puedas sobrevivir, porque voy a encargarme de que no encuentres trabajo ni en esta ciudad ni a lo largo y ancho del país, querida. -Se anudó la estola de seda que rodeaba su grueso cuello bajo un abrigo de visón. Era una mujer corpulenta, con grandes bolsas bajo unos ojos azules de mirada fría y despectiva que cubría con una espesa capa de maquillaje. Sus ademanes poseían la altivez propia de un ser acostumbrado a ordenar y a ser obedecido.

– ¿Por qué me hace esto, Evelyne?

– Porque eres estúpida -masculló con soberbia-. ¿Cómo te has atrevido a hacerle esto a mi hijo? Él, que te dio una posición social con la que jamás habrías soñado, unas relaciones, una vida cómoda y lujosa, y tú lo tiras por la borda por un simple lío con su enfermera. -Meneó la cabeza-. Realmente no eras la mujer adecuada para él, nunca lo mereciste. Piérdete, y no se te ocurra implorarle perdón. Ya me encargaré yo de que no vuelva a verte.

– No tiene derecho a tratarme así. Yo no le he faltado al respeto a John. Fue él quien cometió la infidelidad.

– Y bien que lo has castigado. Lo has humillado, nos has humillado a todos, pero tenemos una reputación y no permitiré que la arrastres por el fango. Voy a seguir tus pasos y haré que desaparezcas para siempre de nuestra vida.

Después cerró la ventanilla e hizo un gesto al chófer para que iniciara la marcha. Ann se quedó inmóvil en la calle, sintiendo el punzante dolor de la injusticia y maldiciendo mil veces su mala estrella. Comenzó a caminar sin rumbo con la incrédula y atolondrada sensación de que estaba viviendo una pesadilla, haciendo un recuento mental de cuánto dinero le quedaba para continuar viviendo en aquel sencillo apartamento adonde se había trasladado tras su divorcio. Estaba sola y en la ruina, pues el trabajo en la editorial a tiempo parcial apenas le permitía subsistir dignamente; y ni siquiera tenía la seguridad de poder continuar con él, debido a la alargada sombra de maldad de su ya ex marido y su influyente familia.

En aquellos momentos necesitaba compañía y decidió buscar amparo ante la catástrofe que se avecinaba. Ann había permanecido fiel a su amistad con Amanda, quien se había convertido en su único apoyo en aquella difícil situación. Tanto Joseph como ella estaban al corriente de los manejos de John, aunque eran conscientes de que nada podían hacer para evitar aquellos ataques. Ann les contó la desagradable noticia del despido y la entrevista con su suegra; desahogó su angustia con ellos. Amanda, para tratar de levantarle el ánimo, insistió en que se quedara a cenar en su casa. Tras los postres, Joseph le ofreció una copa, y Ann consiguió olvidarse durante un buen rato de los problemas. El ambiente se tornó distendido cuando el abogado le habló sobre algo que cambiaría por completo su abatimiento: había recibido una carta de su hermano menor, Jake, que vivía en una isla del océano Índico perteneciente a Sudáfrica. El cultivo de tabaco era su medio de vida y disfrutaba de una cómoda situación económica. En la misiva describía la soledad tras la muerte de su esposa unos años atrás, expresaba su deseo de casarse de nuevo con una mujer joven que le diera hijos y confiaba a su hermano la búsqueda, pues en la isla donde residía apenas había mujeres de raza blanca y él añoraba las costumbres de su país.

– Tu hermano te ha encargado una tarea muy difícil, Joseph. Si la mujer de tu elección no responde a sus expectativas, podría tener problemas… -dijo Ann Marie, y sonrió por primera vez aquella tarde, ante tan extraña petición.

– Yo había pensado en una en concreto… -respondió Joseph mirando con complicidad a su esposa.

– ¿De quién se trata? ¿La conozco?

– Es posible… Había pensado en ti… -contestó en voz baja, estudiando su reacción.

Y ésta no se hizo esperar: Ann Marie comenzó a reír abiertamente ante la ocurrencia de su amigo.

– ¿Estás hablando en serio? Sabes que estoy pasando por un infierno gracias a mi ex marido, ¿cómo se te ocurre insinuar la posibilidad de que me case otra vez, y en unas circunstancias tan insólitas?

– ¿Por qué no, Ann? -apostilló Amanda-. ¿No querías vivir una aventura? Pues ahora tienes la oportunidad.

– Pero… ¡es una locura! No puedo casarme así, de pronto, con un desconocido…

– No es un desconocido. Es mi hermano y yo respondo por él. Siempre fue un aventurero, pero encauzó muy bien su vida y puedo asegurarte que tiene buenos sentimientos.

– Goza de una buena posición y podría ser una excelente solución para tus problemas económicos. Además, todo tiene vuelta atrás -insistió Amanda-. Si no sale bien, te divorcias y regresas a Londres. Aquí ya se habrán calmado las cosas y podrás continuar con tu vida.

Ann regresó a su apartamento con la intención de ignorar aquella absurda propuesta, y durante las semanas que siguieron se dedicó a buscar trabajo en diferentes colegios, academias o editoriales, acudiendo a numerosas entrevistas que, en principio, prometían ser favorables. Sin embargo, días más tarde recibía siempre una respuesta negativa.

Pronto tuvo noticias a través de una nota de sociedad de que John, tan sólo un mes después de obtener el divorcio, se había casado con la mujer que había asegurado que no significaba nada para él y que no era más que una aventura pasajera. Ann no sintió rencor, ni siquiera rabia; al contrario, parecía como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Confiaba en que ahora John se concentraría en su nueva esposa, se olvidaría de ella y la dejaría en paz.

Pero se equivocaba.

Una tarde, al llegar a la editorial para entregar el trabajo encomendado, recibió el aviso de que acudiera al despacho del director, quien con suma delicadeza la informó de que iban a prescindir de sus servicios. De repente se sintió perdida: estaba desahuciada, sola y en la más completa ruina. Había tocado fondo y tuvo que aceptar que no le quedaba más que una salida: desaparecer. Fue entonces cuando resolvió definitivamente que debía marcharse durante un tiempo, lanzarse al vacío y aceptar la propuesta de los Edwards.

Eran más de las diez de la noche cuando llegó sin avisar a casa de sus amigos para anunciar la decisión que había tomado. Estaba segura de que si se detenía a reflexionar podría arrepentirse, y esa misma noche autorizó a Joseph para que iniciara los trámites de la boda por poderes.

En los días que siguieron, Ann se dedicó a poner en orden sus asuntos.

– Amanda, tengo la sensación de que estoy haciendo una locura. Es como ir al casino y apostarlo todo a una sola carta; esto no es propio de mí… ¿Tú conoces al hermano de Joseph?

– Le recuerdo de cuando éramos niños; desde entonces sólo lo he visto una vez, hace varios años, cuando vino de visita. Se fue de su casa cuando era apenas un adolescente. Mira, aquí se le ve hace unos veinte años -dijo al tiempo que cogía una foto enmarcada.

Era la imagen de dos jóvenes; uno rubio, su futuro marido, y el otro de pelo castaño, el marido de Amanda. Estaban en un lago y cada uno de ellos sostenía una caña de pescar. Ambos sonreían mirando a la cámara.

– Jake es tan alto como Joseph. Recuerdo que era fuerte y musculoso, quizá por su trabajo en el campo. Y, además, te aseguro que era un hombre muy… varonil -dijo con un gesto de complicidad, casi de envidia-. Estoy segura de que te gustará. Además, es hermano de Joseph y a él lo conoces bien, no creo que sean muy diferentes…

– ¿De qué murió su esposa?

– No lo sé. Creo que fue algo repentino. No ha querido hablar demasiado de ello.

– No puedo imaginarme presentándome ante un desconocido y diciéndole: «Hola, soy tu mujer, ¿qué tal?».

– Pues yo te veo en el porche de una acogedora casa de campo, sentada delante de la máquina de escribir y rodeada de flores tropicales, y a tu nuevo marido ofreciéndote con mucho amor un zumo de frutas… -replicó Amanda, haciendo un gesto gracioso.

Las dos rieron.

– Si algo me atrae de esta aventura es el clima templado, la luz y el aislamiento para escribir durante todo el día. ¡Se acabaron los fríos inviernos de Londres! -Soltó una carcajada para animarse-. Pero te confieso que estoy muerta de miedo…

– ¿Has acabado ya tu novela romántica?

– No. La dejé aparcada hace mucho tiempo. Tengo terminada otra historia de misterio y voy a dejártela con el encargo de que la envíes a algunas editoriales.

– Te prometo que haré todo lo posible para que la publiquen.

– La he firmado con un seudónimo por temor a mi ex familia política; sé que publicar es muy difícil, pero no me resigno a intentarlo por última vez. Es como dejar mi huella en Londres antes de abandonarlo por una larga temporada.

– O quizá para siempre… -insinuó, con una sonrisa-. Cuando estés allí, tendrás tiempo libre y podrás terminar la otra historia. Quiero que me la envíes.

– Aún no sé cómo terminarla. No tendrá un final feliz. Ella morirá. Todos sufrirán. Es curioso… Me invento una protagonista que tiene dos hombres a su lado y que no va a quedarse con ninguno. Pero en el fondo la envidio, porque de forma inconsciente he descrito mis deseos no cumplidos.

– ¿Morirías con tal de que alguien te amara apasionadamente?

– No me gustaría marcharme de este mundo sin haber conocido el auténtico amor. Quiero sentirme deseada, quiero que alguien me pregunte al regresar a casa cómo me ha ido el día y quiero esperarlo con ilusión cada tarde, sentarme a su lado en el sofá y compartir mis inquietudes con él.

– Quizá ese alguien esté esperándote en la isla…

– Ojala fuera así, pero no quiero hacerme ilusiones. No espero demasiado de este matrimonio; me conformo con un hogar cálido y con un hombre al que no esté unida por una relación de sumisión.

– Tienes que escribirme y contármelo todo. Ni se te ocurra mandarme un simple telegrama para avisar de tu llegada, quiero una extensa carta en la que describas tu nuevo hogar, tu nueva vida y… La experiencia del primer encuentro con tu nuevo marido -dijo con una sonrisa traviesa.

– De acuerdo. De todas formas seguiré escribiendo mi diario. No todos los días se comete una locura como ésta.

Capítulo 4

Y ahora estaba allí, en una isla perdida en medio del océano, con la esperanza de encontrar al fin un hogar, una familia, unas raíces… y con temor a un nuevo fracaso. Había liquidado su pasado y se enfrentaba a un futuro aún por construir, una casa por ocupar y un hombre al que conocer.

En la cubierta del barco se reunió con su compañera de viaje, la hermana Antoinette, con quien había compartido charlas y confidencias durante las largas jornadas de navegación desde el puerto de Durban. Se trataba de una religiosa francesa, menuda y delgada, de cabello blanco y mirada penetrante. Regresaba a una pequeña misión católica fundada en Mehae hacía ya tiempo. Ann Marie estaba contenta de tener una amiga cerca, pues su incierto porvenir la inquietaba más de lo que dejaba traslucir.

El puerto era un ir y venir de descargadores, pasajeros y gente vestida con ropa de vivos colores, carros de bueyes preparados para la carga, mozos que bajaban bultos por la pasarela, animales, bullicio, familias abrazándose y bocinas de coches intentando abrirse paso hasta llegar al mismo borde del muelle para cargar la mercancía. Esa imagen impactó a Ann Marie: los rústicos medios de transporte y los peculiares vestidos de los habitantes de aquel recóndito lugar parecían trasladarla a otros tiempos. Miraba a todos lados, nerviosa y emocionada.

– ¿Bajamos, Ann Marie?

– Sí, vamos. No veo a mi marido. Espero que esté en el puerto. No sé qué hacer… -El gentío que allí se movía era de raza negra y mestiza, y un hombre blanco habría destacado.

– Espéralo allí -dijo la religiosa, señalando una cabaña rectangular-. Yo estoy viendo al padre Damien, que me espera para trasladarme a la misión.

Ann Marie bajó la pasarela despacio, mirando a todos lados con la esperanza de localizar a Jake. Se lo habían descrito como un hombre alto y robusto de treinta y cinco años, con cabello rubio y ojos azules. Al llegar a tierra, se dirigió al lugar indicado por su amiga y se sentó junto a una rústica mesa construida con troncos de madera; aquella cabaña hacía las veces de tienda, de bar e incluso disponía de habitaciones de alquiler. Allí se despidió de la religiosa con el compromiso de reencontrarse pronto, una vez instaladas. Los mozos depositaron el equipaje a su lado y Ann se dispuso a esperar acontecimientos.

Había pasado una hora y el ruido se había reducido considerablemente. Los carros y camionetas habían desaparecido, y el silencio se iba apoderando del lugar. Un joven mestizo con dientes muy blancos y pelo rizado se afanaba en ordenar los cachivaches que se amontonaban detrás del mostrador de aquel peculiar centro de intercambio.

– ¿Desea reservar una habitación, señora?

– No, gracias. Estoy esperando a alguien.

El tiempo pasaba, y Ann Marie empezaba a inquietarse. Comenzó a enumerar mentalmente las posibles causas del retraso: «¿Se habrá equivocado de día? No. No es posible. Este barco llega una vez al mes y, a tenor del bullicio que había en el puerto, todos los habitantes de la isla están al corriente. ¿Me habré equivocado de isla? No. Ésta es Mehae. No hay otra con ese nombre ¿le habrá ocurrido algo durante mi viaje? Si es así, alguien debe de saber que estoy aquí y vendrá a avisarme…».

Una lluvia torrencial comenzó a descargar de repente, y la oscuridad invadió el lugar. Ann Marie comenzó a sentir que le temblaban las piernas, respiraba de forma entrecortada y tenía dificultades para tomar aire; estaba muy nerviosa. A veces le ocurría, sobre todo desde el divorcio, cuando en la soledad de su piso de soltera recibía las desagradables amenazas de su primer marido, unas amenazas que la habían obligado a huir del ruinoso futuro que él le había ido tejiendo como una tela de araña. Pero esta vez la causa de su inquietud era justamente la contraria: el temor a que su segundo marido no apareciera nunca.

El ruido de un coche ahuyentó sus temores. ¡Por fin! Su corazón comenzó a latir con fuerza al oír unos pasos que se acercaban. Pero la decepción se hizo patente en su rostro al divisar en el umbral de la choza a un hombre de raza negra, alto y delgado, de cabello corto, sienes blancas y con los ojos más oscuros que jamás había visto.

– ¿La señora Ann Marie Patricks? -preguntó el desconocido.

«¿Patricks? ¿Mi anterior apellido?», pensó Ann con estupor.

– Soy la señora Edwards, Ann Marie Edwards, la esposa de Jake Edwards -respondió con solemnidad.

– El señor Edwards me envía para informarla de que no desea esta boda; debe regresar a su país y anular el matrimonio. El barco zarpa esta misma noche de vuelta al continente. Debe tomarlo.

Ann Marie se quedó paralizada, no podía creer lo que estaba oyendo.

– ¿Qué? Pero… ¿Por qué? ¿Por qué no ha venido él mismo a decírmelo? ¿Qué ha ocurrido para que haya cambiado de opinión? -preguntó consternada.

Por toda respuesta, el hombre se metió la mano en el bolsillo, sacó una pequeña bolsa de cuero anudada por un cordón del mismo material y se la tendió.

– ¿Qué es eso?

– Mi señor se lo ofrece en compensación por las molestias.

– Dígale a su señor que venga personalmente a darme una explicación. Entonces decidiré si acepto o no esa bolsa.

El hombre la miró fijamente. La frialdad de sus ojos había desaparecido dando paso a un sentimiento de respeto, pero también de obediencia ciega a su amo.

– Tómela. Él no va a venir -dijo, mientras depositaba la bolsa en la mesa-. Adiós, señora. -Hizo una reverencia a modo de despedida y salió de la cabaña.

De repente, Ann se sintió abatida, y dos lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas mientras escuchaba el rugido del motor alejándose de allí. Creyó estar soñando, pero aquel sueño era una pesadilla. Estaba preparada para cualquier eventualidad, excepto para aquel desaire. ¿Qué podía hacer ahora? Había viajado hasta el fin del mundo con la esperanza de rehacer su vida, y aquel rechazo inesperado había desbaratado de golpe todos sus proyectos de futuro.

Tras unos minutos que se le hicieron eternos, su respiración volvió a la normalidad. Pensó que quizá él había tenido los mismos reparos que ella en aceptar aquella boda a ciegas y finalmente había sucumbido a sus dudas. Había sido un acto alocado e irresponsable. Sí, definitivamente, habían cometido una insensatez, y aquel hombre había recuperado la cordura antes que ella. Reflexionó entonces sobre el paso en falso que había dado, pues aquel matrimonio no era la única salida a la que podía haberse aferrado para escapar de sus problemas económicos y del acoso de John. Existían otras, pero no se había detenido a estudiarlas, obcecada como estaba por salir de aquel túnel de incertidumbre.

Reparó en la pequeña bolsa que el mensajero había depositado sobre la mesa y la cogió. Pesaba muy poco y parecía vacía. Deshizo el nudo con sumo cuidado y la abrió, volcando su contenido en su mano izquierda. Unas esferas brillantes del tamaño de garbanzos rodaron sobre su palma. «¡Dios mío! ¡Son diamantes!» Instintivamente, cerró la mano y volvió a guardarlos, mirando con recelo a su alrededor y ocultando en su regazo la pequeña saca. Por fortuna no había nadie y el chico de la barra se encontraba atareado de espaldas a ella.

Con aquella fortuna en las manos, Ann presintió el peligro y deseó embarcar de nuevo para salir de la isla. Poco a poco, en lo más profundo de su conciencia, experimentó una sensación de alivio y comenzó a hacer planes: lo primero era decidir dónde instalarse, y tenía dos alternativas: regresar al Reino Unido o quedarse un tiempo en Sudáfrica. Definitivamente, sus apuros económicos habían terminado; gracias a aquella inesperada compensación, viviría sin estrecheces y se tomaría un tiempo para decidir su futuro, pues poseía una excelente preparación que le permitiría ganarse la vida en cualquier parte.

De nuevo, el motor de un coche le devolvió la esperanza. «Es él. Seguro que ha recapacitado y viene a verme.» Se levantó con la intención de salir de la cabaña, pero cambió de opinión. No era prudente ir a su encuentro, debía hacerse respetar. El pulso se le aceleró al oír unos pasos acercándose lentamente; sin embargo, comprobó decepcionada que no era la persona a quien esperaba ver.

– ¿Aún estás aquí, Ann Marie? -exclamó la hermana Antoinette-. Estaba intranquila y he decidido volver para comprobar que todo iba bien. Este lugar no es seguro para una mujer joven y sin compañía.

– ¿Es peligrosa la isla? -Ann Marie se inquietó.

– El padre Damien acaba de contarme que una adolescente huérfana que estaba acogida en la misión fue asesinada hace unos días.

Ann Marie se estremeció.

– Entonces, creo que hago bien en marcharme…

– ¿Marcharte? Pero… ¿dónde está tu marido? -preguntó la religiosa con sorpresa.

– No va a venir. Me ha repudiado. Ha enviado a un mensajero con órdenes de que regrese para solicitar la anulación del matrimonio.

– ¿Cómo ha podido actuar con semejante vileza? ¿Por qué no lo pensó antes? ¡Qué falta de responsabilidad…! -farfulló mientras se sentaba a su lado y la tomaba por los hombros-. Lo lamento, Ann. Y ahora, ¿qué vas a hacer?

– No lo sé. No tengo familia, liquidé mi pasado y no quiero regresar a Londres. Tomaré el barco esta noche y durante la travesía lo decidiré. Quizá me instale en Sudáfrica una temporada… -dijo, encogiéndose de hombros.

– Quédate con nosotros en la misión. Has sido profesora, y aquí necesitamos una mujer joven para cuidar a los niños; tenemos muchos huérfanos, y entre el padre Damien, la hermana Francine y yo sumamos demasiados años. Nuestra labor es muy dura y cualquier ayuda es bien recibida.

– ¿Quedarme? -preguntó espantada-. ¿Aquí? Pero… Yo no he estado nunca en una misión, no sé cómo podría ayudar. Además, ¿y si mi marido se entera de que no me he marchado? Pensará que quiero forzarlo a cumplir con su compromiso…

– Si tú no quieres, él no tiene por qué enterarse; eres católica, y puedes trabajar como misionera entre nosotros. Aquí respetan a los religiosos y no recibimos visitas de los habitantes del pueblo de raza blanca; nadie sospechará que eres la señora Ann Marie Edwards, procedente de Londres y casada con Jake Edwards.

– Y los demás religiosos… ¿Qué pensarán?

– Te acogerán con los brazos abiertos. Vamos, decídete, tómate un tiempo de reflexión hasta el próximo barco. Sólo es un mes…

Ann Marie se dejó convencer. A fin de cuentas, ¿qué más podía pasarle? Se lo había jugado todo a una carta y había perdido. Todo había salido mal. Ahora debía considerar si retirarse de la partida e irse para siempre o seguir jugando. Quizá el premio era otro y su destino estaba en aquella isla, aunque de una forma distinta a la que había imaginado.

Capítulo 5

El trayecto hacia la misión fue corto pero incómodo. El camino, por llamarlo de alguna forma, era un surco marcado entre el follaje, pues la lluvia torrencial de aquella época del año lo convertía en un auténtico barrizal lleno de hoyos y trampas que, para el destartalado Land Rover que conducía el padre Damien, suponía una prueba de resistencia. El lugar hacia donde se dirigían estaba cerca del puerto, en el lado sudeste de la isla. La comunidad de mestizos y negros que conformaban la aldea cercana a la misión vivían en un simple conglomerado de chozas de madera con tejados de palma, alrededor de una calle que se bifurcaba en dos veredas: una hacia el puerto en línea recta y la otra hacia las plantaciones situadas en el interior de la isla.

El coche atravesó el poblado, que se extendía paralelo a la playa, dejó atrás las chozas y continuó unos metros más. La misión apareció al frente. Se trataba de una pequeña iglesia de madera pintada de blanco, de planta rectangular, con la cruz colocada sobre el dintel de la puerta, sobresaliendo por encima del tejado. Había otras tres construcciones de madera sin pintar. La más cercana a la capilla albergaba un pulcro dispensario con varias camas cubiertas con mosquiteras. Las otras dos estaban situadas frente a ésta; en una acogían a los niños huérfanos y la otra servía de vivienda para las religiosas.

La hermana Antoinette observó la reacción de Ann Marie al bajar del coche.

– Sé que esto no es lo que esperabas encontrar aquí, pero cuando pasen unos días verás las cosas de otro modo.

– No debes preocuparte. Me adapto fácilmente y no me asustan el trabajo ni la austeridad. Sólo quiero estar a la altura de lo que esperas de mí. Intentaré no defraudarte.

Antoinette la miró con ternura. «Va ser duro, pequeña», pensó.

La hermana Francine estaba junto al hornillo, calentando agua para preparar café. Era una mujer gruesa, de corta estatura y rojas e hinchadas mejillas que apenas dejaban asomar unos alegres ojos azules. Su semblante amable y su dulce sonrisa confortaron el ánimo de Ann Marie.

– Hermana Francine, tenemos compañía. Ella es Ann Marie, una amiga que conocí en el barco y que ha decidido quedarse con nosotros un tiempo.

El rostro de la otra religiosa se iluminó y, uniendo las palmas de las manos frente a su pecho, exclamó:

– ¡Esto es maravilloso! -la hermana Francine era la imagen misma de la bondad-. ¡Una mujer joven! El Señor ha escuchado mis plegarias. Los niños necesitan personas jóvenes, y no a dos viejos carcamales como el padre Damien y yo.

El padre Damien soltó una alegre carcajada. Era de raza negra, corpulento y de aspecto tranquilo. Las sienes blancas habían ido ganando terreno a un cabello oscuro y rizado, y sus ojos miopes se vislumbraban a duras penas a través de unas gafas de concha cuyas gruesas lentes estaban formadas por círculos concéntricos que iban disminuyendo de tamaño hacia el centro, como si estuvieran hechos para enmarcarle los ojos.

La vivienda de las religiosas era un habitáculo cuadrado, con dos camas al fondo, colocadas en ángulo recto, y un pequeño armario enfrente. A la izquierda de la puerta de entrada había una mesa cuadrada rodeada de sillas hechas de madera y caña, y junto a ella otra más pequeña sobre la que estaba el pequeño hornillo; no había agua potable ni electricidad, y el único lujo que Ann Marie advirtió fueron unas mecedoras de aluminio forradas con cojines de colores, que se encontraban frente a la puerta de entrada a la cabaña. El padre Damien residía en la capilla, delante de la vivienda de las religiosas.

Después de instalarse en el pequeño hospital, Ann Marie se reunió de nuevo con los religiosos en la cabaña vecina para ser presentada a los niños que vivían en la misión. Fue una cena acogedora y alegre, hasta que llegó la noche y la oscuridad invadió la isla. Tras despedirse de sus nuevos anfitriones, Ann Marie cerró los ojos tumbada en una cama del dispensario, y trató de procesar lo que había vivido durante aquel largo día. Pensaba en su marido ¿llegaría a conocerlo algún día para poder reprocharle su actitud? La incertidumbre que la había acompañado durante el largo viaje había sido reemplazada por una terrible decepción y temor hacia lo desconocido. En pocas horas, la flamante señora Ann Marie Edwards se había transformado en una misionera. Fue una noche interminable, llena de miedo y de malos augurios, en la que aguardó con inquietud la llegada del día siguiente. Cerró al fin los ojos con los primeros rayos del alba, pero el descanso le duró poco, pues el alboroto de los jornaleros que se dirigían hacia los campos la despertó sobresaltada.

Tras un suculento desayuno compuesto por fruta, huevos y café, las mujeres se dispusieron a aprovisionarse de agua. Mediante un sistema de cintas que se adaptaban a la espalda como una mochila, la hermana Francine se colgó una cántara y las niñas mayores de la misión prepararon otra para Ann Marie. Después de una hora de camino recorriendo la playa y rodeando los cultivos, llegaron al único arroyo de agua dulce, que se precipitaba sobre un lecho de piedras, donde las mujeres hacían la colada. Comprobó cuán dura era la existencia diaria para aquellas infelices que no conocían la vida moderna, ni siquiera la luz eléctrica.

Para regresar, Ann Marie tomó un camino diferente, que discurría entre los campos sembrados, desembocaba en el poblado y acortaba significativamente la distancia. Pero las jóvenes, asustadas, comenzaron a gritar, conminándola a regresar.

– ¡Por favor, vuelva! Es peligroso. No vaya sola…

– Pero este sendero es mucho más corto y rápido. Estamos doblando la distancia entre la aldea y el arroyo…

– Son los terrenos del amo, y si nos descubren pueden matarnos -explicó una de las niñas.

– ¿Matarnos? -repitió atónita-. Pero… ¿qué clase de gente vive en esta isla?

– En los últimos años, varias jóvenes de color han aparecido asesinadas por los alrededores, pero desde hace unos meses el número de casos ha aumentado de manera alarmante. Las mujeres de la reserva están inquietas, y debemos tener cuidado cada vez que venimos aquí -explicó la hermana Francine.

– ¿Y qué dicen las autoridades?

– Nada. Su misión es proteger a los blancos. Al dueño de esta isla le importa bien poco lo que pase en la zona sur -murmuró la religiosa mientras proseguían el camino de regreso, con la cántara colgada a la espalda.

– ¿Quién es el dueño de esta isla?

– Jake Edwards. Es un hombre frío y despiadado. A veces, en el dispensario, atendemos a algunos desgraciados que han probado el látigo de su capataz.

– Jake Edwards -repitió Ann Marie, paralizada por la sorpresa-. ¿Es… es muy cruel?

– Sólo le importan sus tierras. Los obreros se desloman de sol a sol a cambio de un salario mísero, y utiliza incluso a niños para trabajar en los campos.

– ¿Cómo puede obrar con esa impunidad? ¿No hay nadie que lo denuncie y lo ponga en su lugar? Estamos casi en los ochenta, no en el siglo diecinueve. Ya no hay esclavos…

– Te queda mucho para adaptarte a este mundo, Ann Marie. Estás en Sudáfrica, y en este lugar manda el hombre blanco. Toda la isla le pertenece y nada se mueve aquí sin su autorización. Él es la ley.

Ella hizo el resto del camino en silencio, aturdida y desconcertada, sin dejar de pensar en su marido y en sus amigos. Así que no era un sencillo colono propietario de una granja… ¿Por qué le habían mentido? Si Amanda y Joseph lo sabían, ¿por qué no se lo habían advertido? Deseaba convencerse de que no estaban al corriente de la faceta despótica de Jake Edwards, necesitaba confiar en la buena voluntad de sus antiguos vecinos. ¿Y la hermana Antoinette? Ésta residía desde hacía años en la isla, y a pesar de que durante la travesía desde el continente hasta Mehae Ann le había dicho el nombre de su marido y las circunstancias de su peculiar boda, la religiosa no le había explicado nada sobre él al advertir que ella ignoraba quién era realmente el hombre con quien se había casado… Comprendió entonces la falta de consideración que Jake Edwards había tenido con ella, enviando el mensaje de repudio a través de un criado y arrojándole una bolsa de diamantes en compensación por las molestias. Ni siquiera se había dignado dar la cara para ofrecerle una explicación. Quizá no lo creía necesario. Él estaba por encima de cualquiera, hombre, mujer, blanco o negro. Era «el amo».

«Es cuestión de tiempo. Alguna vez lo tendré frente a frente y le devolveré el desprecio», pensó Ann.

Capítulo 6

Jake Edwards tomaba un whisky en la terraza de su mansión. La tarde estaba cayendo y él miraba las plantaciones de tabaco, pero sin verlas. Aún le duraba la furia del día anterior. ¿Por qué su hermano había elegido a aquella mujer? Leyó y releyó la última carta, en la que Joseph la describía como una joven educada y afectuosa. Le decía que había pasado por un desagradable divorcio y que deseaba rehacer su vida y formar una familia. «Estoy seguro de que te hará feliz y no te creará ningún problema», escribía. Jake confiaba en la sensatez de su hermano y esperaba hallar en el puerto a una mujer sencilla y complaciente, sin demasiadas pretensiones, capaz de dirigir la casa y de darle hijos sanos, pues no tenía intención de amarla. Había rebasado con creces los treinta y deseaba un heredero; ésa era la única razón por la que había contraído matrimonio.

Cerró los ojos recordando la visión en el puerto el día anterior: ella descendía por la pasarela con la insolencia de su rabiosa juventud, mirando al frente a través de las gafas de sol, ataviada con un vestido de color claro cuya falda de vuelo se mecía al compás de la brisa. Llevaba la larga melena dorada suelta bajo el elegante sombrero a juego con el vestido. Era alta y estilizada, y dejaba traslucir una refinada elegancia. Era realmente bonita. Por esa razón estaba seguro de que pronto se cansaría de aquel aislamiento y terminaría abandonándole.

La lluvia había cesado y el arco iris saludaba a lo lejos, entre las plantaciones. Desde la terraza se abarcaba toda la isla. Jake Edwards había ordenado construir la mansión en la colina más alta, en la zona norte; desde allí nada ni nadie escapaba a su control. Le había costado llegar a donde estaba y no tenía intenciones de bajar la guardia.

Había crecido en un suburbio de la zona este de Londres. De niño, conoció la escasez y las peleas en un hogar destrozado por la nefasta adicción a la bebida de su padre, que trabajaba como portero en un lujoso bloque de apartamentos del centro de la ciudad, y la desidia de su madre, acostumbrada a sobrevivir, más que a vivir dignamente. Desde muy joven, deseó dejar aquel barrio de casas humildes, odiaba la miseria que le rodeaba. Su hermano mayor estaba empleado desde los doce años en un taller y acudía a clases nocturnas, pero él prefería la aventura, y pasaba jornadas enteras en el puerto, donde le gustaba entablar amistad con marinos que arribaban de lejanas tierras. Soñaba con ser como ellos algún día, conocer mundo y atesorar grandes riquezas. A los quince años se escapó de casa para trabajar como temporero en labores agrícolas en el sudeste del país. La tarea era dura, pero le proporcionó la libertad que tanto ansiaba. Tres años después, logró al fin su deseo: embarcar en un carguero que se dirigía al Extremo Oriente, y durante los años que siguieron, navegó y vivió grandes experiencias por los exóticos puertos de Asia y África.

Doce años antes, un golpe de suerte lo había guiado hacia Mehae. Se encontraba de paso en Ciudad del Cabo, disfrutando de unos días de descanso a la espera de que el barco mercante en el que trabajaba como marinero completara la carga. Deambulaba por la amplia zona portuaria repleta de cantinas y casas de juego, y decidió unirse a una partida de póquer, un juego en el que su padre había sido experto y que él dominaba con destreza desde niño. Aquella noche ganó una buena suma, y uno de sus compañeros de mesa -un pobre diablo que se había rendido al alcohol y a la mala vida- se vio obligado a saldar su deuda aportando las escrituras de propiedad de un trozo de tierra situado a más de setecientos kilómetros del continente africano. Jake aceptó aquel documento con reservas, pero días después, tras comprobar su autenticidad, decidió probar suerte y echar raíces en tierra firme, poniendo fin a su vida de marinero.

La decepción al advertir que las posesiones que había obtenido de forma tan insólita consistían en un terreno de selva tropical dentro de una isla perdida en el océano Índico fue menor que sus deseos de iniciar allí una nueva vida. El archipiélago donde había encallado estaba formado por más de cincuenta islas e islotes, de las cuales sólo una de ellas, Preslán, era extensa e importante; allí se concentraba la población blanca y contaban con un hospital, un par de colegios y la infraestructura propia de una pequeña capital de provincia. Mehae, la segunda en tamaño, se convirtió en el nuevo hogar de Jake. Estaba habitada por nativos, agrupados en pequeños poblados de cabañas de madera y palma, que no poseían títulos de propiedad y sobrevivían gracias a los frutos que les ofrecían la tierra y el océano.

Al poco de fondear allí, solicitó la ciudadanía sudafricana. Era el año 1966 y en aquel país la ley estaba a favor de los blancos. Rápidamente se hizo con el control, puso a trabajar a los nativos y mandó traer cuadrillas de obreros de Preslán; en pocos meses, despojó de vida silvestre toda la superficie insular; sólo la muralla de vegetación tropical que rodeaba la playa sobrevivió a la atroz tala de árboles y plantas exóticas, y sirvió para establecer los límites de los sembrados. Sin esfuerzo, consiguió reubicar a la población nativa en el lugar que había designado para ellos: en el sur, junto al puerto, en una zona acotada entre la playa y el muro fronterizo con sus propiedades. Con el dinero que aún le quedaba, adquirió semillas de tabaco, un cultivo que hasta entonces jamás había crecido en aquella zona. En poco tiempo, obtuvo una excelente cosecha, y durante los años que siguieron fue acumulando ganancias suficientes como para decidir echar el ancla definitivamente en aquella isla.

Se construyó una casa de madera en la playa de poniente y la decoró con hermosos muebles. Allí vivió su particular infierno con su primera esposa. Aun ahora, después de tanto tiempo, el recuerdo de ese amargo pasado regresaba intacto a su memoria, pero nunca más volvería a vivir una experiencia parecida.

Había conocido a Margaret en uno de sus viajes al continente. Ella trabajaba como recepcionista en el hotel de lujo de Johannesburgo donde Jake se hospedaba. La belleza de sus felinos ojos verdes y su melena larga y rubia lo cautivaron. La atracción fue instantánea, y la primera noche que la invitó a cenar terminaron en su habitación. Cuando regresó a la isla, nueve días después, Jake Edwards era un hombre felizmente casado. Por fin sus deseos se habían cumplido: tenía un hogar, tierras para trabajar y una bella esposa. Pero ese sueño de seducción y sexo duró apenas unos meses y se transformó en una cruel pesadilla. Luego Margaret murió, y Jake no volvió a ser el mismo.

Pero el auténtico golpe de suerte se lo proporcionó el destino un tiempo después: un cliente a quien había vendido parte de la producción de tabaco pasaba por graves problemas de liquidez y Jake tuvo que aceptar como pago de la deuda unos terrenos agrícolas situados al nordeste del país, en la región de Pretoria. Eran tierras fértiles, y él no se amilanó ante la nueva empresa: comenzó la preparación para la siembra de viñedos, un cultivo muy apreciado en aquella zona. Volvió a triunfar y obtuvo una excelente cosecha gracias a su amplio conocimiento de las tareas del campo.