Table des Matières

Page de Titre

Table des Matières

Page de Copyright

envoi

la lignée capétienne

PROLOGUE

LIVRE I - (1108-1226)

première partie - (1108-1180)

deuxième partie - (1180-1190)

troisième partie - (1190-1208)

quatrième partie - (1208-1214)

cinquième partie - (1214-1223)

sixième partie - (1223-1226)

LIVRE II - (1226-1270)

première partie - (1226-1234)

deuxième partie - (1234-1244)

troisième partie - (1245 - août 1248)

quatrième partie - (août 1248-avril 1250)

cinquième partie - (avril 1250 - septembre 1254)

sixième partie - (1254-1270)

LIVRE III - (1270-1314)

première partie - (1271-1285)

deuxième partie - (1285-1297)

troisième partie - (1297-1303)

quatrième partie - (1303-1306)

cinquième partie - (1306-1314)

sixième partie - (1314)

du même auteur

© Librairie Arthème Fayard, 2009

978-2-213-64628-2

La liste des ouvrages du même auteur

figure en fin de volume.

de

l’Académie française

envoi

Pour découvrir la France

Vous qui, dans ces premières années du xxie siècle, vivez en France, regardez autour de vous.

Vous rencontrerez en mille lieux les traces de trois grands rois capétiens du xiiie siècle.

Le plus souvent, ce sont des monuments qui illuminent notre paysage.

Mais, parfois, vous découvrirez des cicatrices encore douloureuses.

Les rois fondateurs ont ainsi façonné le visage de la France et modelé son histoire.

À Paris, descendez du sommet de la montagne Sainte-Geneviève, le coeur du Quartier latin, jusqu’à la Seine.

Arrêtez-vous rue Clovis, devant ce pan de mur d’enceinte large, haut, fait de pierres grossièrement taillées.

C’est Philippe II Auguste, le Conquérant, le premier de ces rois, qui décide d’élever ce rempart long de 2 700 mètres, qui comportait tous les 60 mètres une tour.

À l’angle sud-ouest du mur, le roi fit édifier la première forteresse du Louvre.

Philippe Auguste régna de 1180 à 1223. Il fut conquérant, rassemblant à coups de glaive les terres autour de son domaine royal d’Île-de-France.

En face de vous, au pied de la colline, bordée par la Seine, vous serez ébloui par Notre-Dame.

Ce grand navire de la foi ne sera achevé que sous le règne de Louis IX, le petit-fils de Philippe Auguste, Louis le Juste, Louis le Croisé, Louis le Saint.

Il règne de 1226 à 1270.

Parcourez quelques centaines de pas, le long de la Seine, dans ce qui était la campagne, avec des vignes s’étageant sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève. Vous découvrirez le couvent des Bernardins. Achevé vers 1245, il accueillait les écoliers venus de toute l’Europe.

C’est dans cette nef que le pape Benoît XVI, en septembre 2008, vint, dans les pas de Thomas d’Aquin, évoquer la foi, le Verbe, et la raison devant le mystère de Dieu.

Dans les mêmes années du milieu du xiiie siècle, ce temps des cathédrales, des croisades, de l’Inquisition et de la construction du royaume de France, Louis IX, qui sera Saint Louis, fait construire la Sainte-Chapelle pour y recueillir les reliques saintes, la couronne d’épines du Christ et un morceau de la vraie Croix.

Et, dans tout le royaume de France, à l’image de Paris, on élève des oriflammes de pierres dentelées, abbayes et cathédrales : abbaye du Mont-Saint-Michel, cathédrales de Bourges, de Chartres, de Reims, d’Amiens, d’Albi.

Nombre d’entre elles, commencées sous les règnes de Philippe Auguste, le Conquérant, et de Saint Louis, ne sont achevées que sous le règne de Philippe IV le Bel, l’Énigmatique, l’arrière-petit-fils de Philippe Auguste, qui de 1285 à 1314 crée le Grand Conseil du roi, la Chambre des comptes, le parle ment de Paris, réunit pour la première fois en 1302 des états généraux rassemblant les trois états (clergé, noblesse, gens du commun), instaure des impôts, confisque des richesses, pratique le grand remuement des monnaies.

Ici, les traces deviennent des souvenirs de souffrances. Croisade des Albigeois, hommes, femmes, enfants massacrés puisque « Dieu reconnaîtra les siens ». Traque des hérétiques, des Juifs, poussés dans les flammes des bûchers ou dans des fosses remplies de fagots auxquels on a mis le feu.

Allez jusqu’au quartier du Temple, à Paris, imaginez la forteresse qu’avaient élevée là les chevaliers de l’ordre du Temple, ces soldats de la milice du Christ qui avaient combattu les Infidèles aux côtés de Philippe Auguste, puis de Saint Louis.

Philippe le Bel les accuse d’hérésie, les fait emprisonner, torturer, exécuter ; ce procès intenté contre les Chevaliers de l’Ordre du Temple, au cours duquel des innocents, brisés, avouent leurs maléfices, annonce les mises en scène judiciaires de notre xxe siècle, qui fut aussi celui d’autres Inquisitions.

Ainsi les trois grands rois capétiens – Philippe Auguste, le Conquérant (1180-1223), Louis IX, le Saint (1226-1270), Philippe le Bel, l’Énigmatique (1285-1314) – ont-ils façonné notre histoire, et leurs oeuvres rayonnantes ou sombres sont présentes en nous, dans notre regard et notre mémoire.

Gloire, foi et douleur de ces temps si proches, puisqu’on se recueille et prie encore dans ces cathédrales, ce couvent des Bernardins où un pape d’aujourd’hui prend la parole.

Ces temps capétiens furent ceux du dialogue intense, voire des conflits entre le pape et le roi de France, entre Boniface VIII et Philippe le Bel. Ce conflit entre l’Église et sa « fille aînée », entre la papauté et l’État, fait aussi partie de l’héritage légué par les rois capétiens.

À peine un peu plus de neuf siècles nous séparent de ces rois, et c’est si peu dans l’infinie coulée de temps qu’est l’histoire des hommes.

Et cependant, c’est à peine si l’on sait encore comment ces grands rois du xiiie siècle – Conquérant, Saint, Énigmatique – se nommèrent.

Combien sommes-nous, Français de ce xxie siècle, à savoir que la dépouille de Philippe le Bel, mort le 29 novembre 1314 à Fontainebleau, fut déposée au couvent des Bernardins où on l’embauma avant de porter son corps sur une litière à Notre-Dame, puis à l’abbaye de Saint-Denis ?

Mais pourquoi doit-on se souvenir ?

Parce que nous sommes, dès lors que nous vivons ici, les enfants de ces lieux, de ces arches de pierre poussées jusqu’à nous par le grand vent de la foi.

Et que si nous voulons vivre et léguer à notre tour ce qui nous a été transmis, nous devons communier avec cette histoire.

Communier, c’est-à-dire connaître avec le coeur et l’esprit.

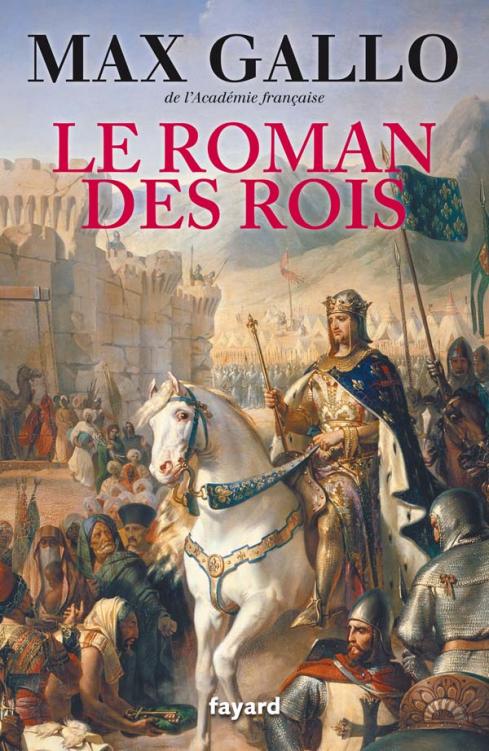

Voilà pourquoi j’ai écrit ce Roman des Rois.

la lignée capétienne

Hugues Capet † 996

Robert II le Pieux † 1031

Henri Ier † 1060

Philippe Ier † 1108

Louis VI † 1137

Louis VII † 1180

Philippe II Auguste, le Conquérant † 1223

Louis VIII † 1226

Louis IX, Saint Louis, le Croisé † 1270

Philippe III † 1285

« Ô France, tourmentée par les agents financiers de ton roi, tu as eu à supporter de dures lois et de terribles moments…

« Regarde cependant partout ailleurs : les autres rois qui gouvernent à leur guise sont encore de pire condition. Ils imposent au pauvre peuple comme à l’Église un joug encore plus despotique. Reconnais, en somme, que tu es gouvernée par un roi d’humeur bienveillante, et ne te plains pas, obéissant à un tel roi, de ne pas être courbée sous la triste domination de Richard l’Anglais, ou rongée par la dure tyrannie d’un roi allemand. »

Henri de Thorenc, sous le règne de Philippe Auguste, vers 1210.

PROLOGUE

(1321-1322)

Dieu n’a pas voulu ce qui a commencé à la Saint-Jean de l’an de grâce 1321. Je le sais.

Philippe V, qu’on appelait le Long, régnait sur le royaume de France, et moi, Hugues de Thorenc, comte de Villeneuve, j’étais son vassal.

Ce jour-là, 27 décembre, les soldats du guet ont surpris à Paris, non loin de la place de Grève, un homme aux mains et aux pieds enveloppés de chiffons, au visage dissimulé, qui psalmodiait, penché sur la margelle d’un puits.

Ils l’ont forcé à coups de hallebarde à se redresser, à montrer ce corps qu’il cachait. Ses mains, ses pieds, ses traits n’étaient que plaies et boursouflures. Plus de bouche et plus de nez, plus de doigts et plus d’orteils.

Ils ont passé à la question ce lépreux, qui, au mépris de toutes les ordonnances, avait quitté les enclos réservés à ceux que Dieu a punis en les livrant au mal rongeur.

L’homme se nommait Bazin. Il prétendait avoir été prêtre, et, après qu’on l’eut menacé du feu purificateur, il avoua que lui et les siens avaient reçu mission d’empoisonner les puits, les fontaines, les sources, les blés, les vins, « en vue de faire périr ceux qui n’étaient pas comme eux », ou bien de les faire dévorer par la lèpre et qu’ils subissent ainsi, eux aussi, cette malédiction.

Bazin confessa qu’il existait une grande conspiration liant les lépreux du monde entier pour se partager les royaumes et les biens de la terre. L’un d’eux serait roi de France, un autre comte de Valois, un troisième abbé de Marmoutier, et chacun aurait sa part.

On le soumit à la « géhenne » renforcée afin de lui arracher tout ce qu’il savait de cette oeuvre démoniaque.

On apprit d’abord que le poison était un mélange de sang humain, d’urine et de trois herbes, puis on mettait à macérer dans cette mixture des hosties.

Quand on eut broyé l’un des genoux de Bazin et qu’on l’eut menacé de faire éclater l’autre à coups de maillet, il livra ses derniers secrets.

L’ordre avait été donné par les rois maures de Grenade et de Tunis d’empoisonner les chrétiens. Ces souverains avaient, par écrit, transmis leur volonté et la composition du poison aux Juifs, à charge pour ces derniers, en échange d’argent, de convaincre les lépreux du monde d’agir contre les chrétiens.

Un Juif nommé Samson avait reçu les lettres des rois maures et convoqué les lépreux d’Occident afin qu’ils exécutent cette besogne maléfique. Après quoi les royaumes chrétiens deviendraient leur butin.

Moi, Hugues de Thorenc, comte de Villeneuve, j’étais auprès du roi quand on lui révéla cette conspiration qui avait pour but de détruire la Chrétienté.

Philippe V prit aussitôt un édit enjoignant que les coupables soient livrés aux flammes, les autres enfermés perpétuellement dans les ladreries, et si quelque lépreuse coupable était enceinte, elle serait conservée jusqu’à ce qu’elle eût accouché, puis livrée aux flammes.

Bazin, le prêtre excommunié et lépreux, périt ainsi par le feu.

Après lui, les flammes des bûchers dévorèrent des milliers de lépreux et de Juifs.

En Languedoc on en brûla six cents en un seul jour.

À Chinon, cent soixante Juifs durent sauter dans une fosse où l’on avait entassé des fagots de branches sèches dont les flammes vives et affamées attendaient leurs proies.

On dit même que « beaucoup de femmes veuves firent jeter dans le feu leurs propres enfants de peur qu’ils ne leur fussent enlevés pour être baptisés par les chrétiens assistant à ce supplice ».

Des bûchers furent aussi dressés à Paris aux carrefours, sur la place de Grève, devant une grande foule hurlante au premier rang de laquelle se trouvaient des nobles.

Dieu n’a pas voulu cela. Je le sais.

Et je n’ai pas désiré voir les corps se tordre, agrippés, enlacés par les flammes.

J’ai quitté la cour du roi pour regagner mon fief.

Du haut de la cour carrée du château des Villeneuve de Thorenc, construit par mon aïeul Martin de Thorenc, j’aperçois les cimes enneigées, et la mer, ce ciel renversé.

Ce théâtre du monde aux couleurs de vitrail m’apaise. J’oublie la cruauté des hommes entre eux. Mais si Dieu n’a pas voulu cela, Il a laissé les hommes devenir les vassaux de Satan.

Il n’a pas voulu cela, mais, l’heure venue, Il jugera chacun de nous.

C’est pour me préparer à comparaître devant Lui que j’ai décidé d’écrire cette histoire de ma lignée, qui est aussi la chronique des rois de France.

Car, depuis mon aïeul Martin Villeneuve de Thorenc, le roi de France est notre suzerain.

Aux côtés de Philippe Auguste, le Conquérant, il y eut un Eudes de Thorenc, puis un Henri Villeneuve de Thorenc.

Le fils de ce dernier, Denis de Thorenc, servit Louis IX, le Croisé, le Juste, le Saint. Et moi, Hugues de Thorenc, comte de Villeneuve, j’ai donné conseil à Philippe IV le Bel, celui que j’ai nommé l’Énigmatique ; j’ai mis ma plume et mon glaive à son service, puis à celui de son fils Philippe V le Long.

J’avais été écuyer de Louis IX, son aïeul. J’avais quatorze ans l’année de sa mort à Carthage, en croisade, le 25 août 1270. Mon père, Denis de Thorenc, était alors à ses côtés.

La lignée des Thorenc a donc chevauché aux côtés de celle des Capétiens.

Pour la gloire de Notre Seigneur Jésus-Christ, je m’en vais tenir chroniques croisées de ces deux lignées.

Je prie Dieu qu’Il me laisse achever ma tâche, la dernière en ce monde où hommes, femmes et enfants vivants deviennent pièces de bois pour les bûchers.

LIVRE I

(1108-1226)

Philippe Auguste, le Conquérant

première partie

(1108-1180)

« Ton Seigneur le roi d’Angleterre ne manque de rien : hommes, chevaux, or, soie, diamants, gibier, fruits, il a tout en abondance.

« Nous, en France, nous n’avons que du pain, du vin et de la gaieté. »

Louis VII le Jeune,

1170.

1.

Martin, le fondateur de la lignée des Villeneuve de Thorenc, avait la peau brunie et tannée de ceux qui reviennent de Terre sainte.

Avec le chevalier champenois Hugues de Payns et d’autres jeunes nobles comme Archambaud de Saint-Amand, Payen de Montdidier, Godefroy de Saint-Omer, il avait parcouru les routes qui conduisent au Saint-Sépulcre afin d’accompagner et de protéger les pèlerins que les Infidèles guettaient comme des proies faciles, désarmées, bonnes à détrousser, à enlever, à assassiner.

« Nous sommes, avait écrit Martin, chanoines réguliers, car nous avons fait voeu de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, et nous avons pris le nom de chevaliers du Temple parce que nous logeons non loin du Temple du Seigneur, dans le palais du roi, et que nous sommes chevaliers de Jésus-Christ. »

Dans les tourbillons de sable, ils avaient combattu, dispersant et exterminant les bandes sarrasines, n’abandonnant les pèlerins qu’aux portes de Jérusalem, attendant qu’ils les eussent franchies pour reprendre la route, souvent sans s’accorder de repos.

Et lorsque, en l’an 1127, ils étaient rentrés en terre chrétienne, ils n’avaient séjourné que peu de temps dans leurs fiefs.

Martin avait gagné la terre aride qui domine la côte de la Méditerranée, cette Provence haute qui lui rappelait les paysages de Terre sainte.

Il avait rassemblé ses serfs, ses paysans, ses écuyers, donné des ordres pour qu’on élevât une tour carrée en pierres dures, qu’on y ménageât des meurtrières et des mâchicoulis, qu’on dressât de hauts murs avec des chemins de ronde pour la protéger, et que dans la cour ainsi dessinée on bâtît une chapelle.

Ces jours-là, il avait choisi son blason, celui des Villeneuve de Thorenc, composé d’une tour surmontée d’une oriflamme blanche portant la croix rouge des chevaliers du Temple, et une aigle aux ailes déployées.

Puis il était parti pour l’abbaye de Clairvaux afin d’y retrouver ses compagnons et d’y rencontrer Bernard, le maître de l’abbaye et de toutes celles – « filles » de Clairvaux – qui avaient, à son initiative, pris naissance et essaimé de la Baltique à la Méditerranée.

Ils se sont rendus ensemble au concile qui devait s’ouvrir à Troyes, le 13 janvier 1129, en présence d’Étienne Harding, abbé de Cîteaux, d’Hugues de Mâcon, abbé de Pontigny, des archevêques de Sens et de Reims, des abbés de Vézelay et de Molesmes, et de Thibaud de Blois, comte de Champagne.

Ils ont rédigé la charte des chevaliers du Temple, ces moines-soldats constituant une nouvelle milice, celle du Christ.

On lit sur ce parchemin – et c’est la parole même de Bernard de Clairvaux qui y est transcrite :

« Les chevaliers du Temple ne craignent ni de pécher en tuant des ennemis, ni de se trouver en danger d’être tués eux-mêmes. C’est pour le Christ, en effet, qu’ils donnent la mort ou la reçoivent. Ils ne commettent ainsi aucun crime et méri tent une gloire surabondante. S’ils tuent, c’est pour le Christ ; s’ils meurent, le Christ est en eux… Je dis donc que le soldat du Christ donne la mort en toute sécurité et qu’il la reçoit avec plus de sécurité encore… S’il tue un malfaisant, il ne commet pas un homicide, mais un malicide. Il est le vengeur du Christ contre ceux qui font le mal, et obtient le titre de défenseur des chrétiens. »

Mon aïeul, Martin Villeneuve de Thorenc, était l’un d’eux. Mais il était aussi vassal du roi de France Louis VI le Gros, qui, après d’autres souverains, avait succédé en ligne directe à Hugues Capet, duc de France et roi des Francs.

Et quand Martin de Thorenc dut choisir entre sa fidélité aux règles des chevaliers du Temple et le respect de l’hommage lige qu’il avait rendu au roi de France, ses compagnons de Terre sainte le délièrent de ses obligations et il fut ainsi l’homme du roi.

Mais ni lui ni ses descendants jusques à moi, en cette année 1322, ne devinrent les ennemis des chevaliers du Temple. Quels qu’en fussent le prix et les souffrances, ils restèrent leurs alliés, même quand les persécutions royales firent des chevaliers à la croix des coupables, des proscrits et des martyrs.

Je raconterai ce qui advint sous d’autres règnes que celui de Louis le Gros, dont je fus le témoin déchiré et malheureux.

Mais, avant cela, il y avait eu pour les chevaliers du Temple des années de puissance et de gloire au service du Seigneur des Cieux et du roi, en Terre sainte comme dans le royaume de France.

Sur eux, longtemps s’était étendue la protection de l’abbé de Clairvaux, qui, peu après sa mort, fut, le 18 janvier 1174, canonisé par le pape Alexandre III. Ma lignée révéra toujours saint Bernard de Clairvaux et je l’ai prié tout au long de ma vie.

Nous, les Villeneuve de Thorenc, fûmes ainsi serviteurs de Dieu et vassaux des rois capétiens, suzerains du royaume de France.

Martin est donc le premier des Thorenc.

Il chevauche aux côtés du roi de France, Louis le Gros. Il porte l’oriflamme royale aux fleurs de lis. Il se tient debout à la droite du trône, couche devant la tente du roi ou dans la pièce jouxtant la chambre royale.

Il a donné coups de glaive et coups de lance afin de dégager Louis le Gros, impétueux et téméraire, qui s’est souvent élancé le premier pour traverser une rivière à gué, s’engager sur un pont, attaquer l’une de ces forteresses d’Île-de-France dont le roi entend brûler et raser les donjons pour accroître le domaine royal, protéger les villes, les abbayes, les paysans soumis à la tyrannie de ces seigneurs brigands qui dépouillent, pillent, emprisonnent, violent, tuent.

Un seigneur de Beauce, Hugues du Puiset, un Thomas de Marle, au-delà de la Seine et de l’Oise, sont de ces hommes sanguinaires et cruels.

Thomas de Marle épouvante paysans et clercs. Il invente des supplices, manie lui-même le couteau et le fer rougi, prend plaisir à torturer dans les bas-fonds de ses châteaux. Il se moque des excommunications. Il résiste dans ses donjons, à l’abri des sombres forêts de l’Île-de-France.

« Qui peut imaginer le nombre de ceux que la faim, les tortures et la pourriture ont fait périr dans ses prisons ! »

Pour Thomas de Marle, un paysan vaut moins qu’une bête qu’on chasse. Et il n’hésite même pas à égorger son parent, l’archidiacre de Laon, Gautier.

C’est Martin de Thorenc qui, avec l’appui des évêques, obtient de Louis le Gros qu’enfin une croisade soit organisée contre ce rapace. Mais Thomas de Marle, blessé, refuse encore sur son lit de mort de donner l’ordre de libérer les prisonniers enfermés dans les cachots de ses châteaux qu’on n’a pas conquis.

Quant à Hugues du Puiset, il était « comme un chien furieux que les coups et la chaîne exaspèrent, et qui mord et déchire avec d’autant plus de rage tous ceux qu’il a le malheur de rencontrer ».

C’est l’abbé de l’abbaye royale de Saint-Denis, Suger, qui parle ainsi, exhortant mon aïeul à inviter le roi à faire régner la justice en son domaine, à protéger l’Église, à rassembler autour de lui ses sujets contre la rapine et la cruauté des seigneurs avides.

Louis le Gros suit ces conseils.

Glaive en main, il va les débusquer dans leurs repaires, pénètre dans les donjons en flammes, s’enfonce dans les rangs ennemis, et c’est Martin de Thorenc qui le protège et le défend.

L’abbé Suger s’inquiète de cette audace, de cette volonté royale d’être le premier au combat là « où le nombre des ennemis, les obstacles, l’eau et le feu font reculer les jeunes gens ».

Louis se jette en avant avec furie, comme s’il devinait que, bientôt, son corps s’alourdira au point qu’il ne pourra plus monter en selle et sera ce roi enveloppé de replis de graisse, au teint blême, aux yeux voilés, respirant bruyamment, dodelinant, ce Louis le Gros ne s’ébrouant que pour se pencher sur son écuelle, dévorer avec avidité, engloutir puis gémir :

« Ah, quelle misérable condition que la nôtre, ne pouvant jamais jouir en même temps de l’expérience et de la force ! Si j’avais su, étant jeune ; si je pouvais, maintenant que je suis vieux, j’aurais soumis bien des empires ! »

Jusqu’à sa quarantième année, il avait soumis les seigneurs rebelles et cruels d’Île-de-France et aussi du Nord, traquant les assassins du comte de Flandre, Charles le Bon. Les meurtriers s’étaient réfugiés dans une église de Bruges et, une fois débusqués comme le sont les renards, ils défilèrent l’un après l’autre devant Louis VI avant d’être précipités du haut de la tour de Bruges. Quant aux deux plus coupables, ils agonisèrent longtemps, l’un attaché à la roue et déchiqueté par les corbeaux, l’autre pendu à une fourche avec un chien qui lui dévorait le visage.

Ainsi sont les hommes, ainsi sont les rois.

Avant d’être ventru, énorme, gras et presque impotent, Louis avait été leste et vif dans ses mouvements, malgré sa haute stature et une corpulence qu’il eut toujours forte.

Il fut grand chasseur de sangliers, de cerfs et même de loups, et mit la même ardeur à poursuivre les femmes.

Il avait le visage avenant mais un teint blême. Le bruit se répandit qu’il devait cette pâleur grisâtre au poison dont sa marâtre, Bertrade, avait versé chaque jour un peu dans son vin. Cette femme qui avait supplanté la reine, morte de chagrin d’avoir été chassée, avait décidé de tuer ainsi Louis.

Dieu ne l’a pas voulu.

Louis le Gros épousa Adélaïde de Savoie, fort laide mais fertile génitrice, qui donna six fils et trois filles à son royal époux. Après Louis VI, la lignée capétienne était donc assurée.

À l’instigation de son suzerain, Martin de Thorenc rompit de son côté le voeu de chasteté des chevaliers du Temple et prit Blanche de Cabris pour épouse. Elle lui donna un fils, Eudes, qui fut le premier bourgeon des Thorenc.

Et je suis issu de cette souche.

Servir le roi Louis le Gros, ce fut d’abord garder le glaive à la main et sentir le poids de l’armure sur ses épaules et sur sa nuque.

Il fallut affronter Henri Ier, le plus jeune des fils de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, qui était aussi roi d’Angleterre, vassal de Louis VI d’une part, souverain de l’autre.

Leur guerre dura vingt-cinq ans.

« Après avoir été mon allié, devait dire Louis VI le Gros au concile de Reims tenu sous la présidence du pape Calixte II, le roi d’Angleterre m’a fait, à moi et à mes sujets, beaucoup de torts matériels et d’injures : il s’est emparé violemment de la Normandie… »

Dieu a-t-Il choisi de venger et d’aider le roi de France, le Très Chrétien ?

Comment ne pas s’interroger quand je lis le naufrage de La Blanche Nef ?

Le fils aîné d’Henri Ier d’Angleterre et presque toute la famille royale avaient embarqué sur ce navire à Barfleur. Le clair de lune rendait la nuit aussi claire que le jour. Les jeunes nobles qui accompagnaient la famille royale étaient joyeux et, ivres, offrirent à boire à l’équipage et au pilote.

Qui, une fois larguées les amarres, se souciait des récifs, des périls d’une navigation nocturne ?

Le navire se brisa sur les hauts-fonds et coula à pic, entraînant l’équipage et ses passagers. Un boucher de Rouen survécut seul à cette catastrophe qui fut suivie peu de temps après de la mort d’Henri Ier, roi d’Angleterre et duc de Normandie.

On célébra à la cour de Louis VI la volonté de Dieu, on pria pour l’âme des défunts. Et le roi de France put croire qu’il avait vaincu.

Le duc d’Aquitaine Guillaume X pensa de même. Il se savait au bord de la fosse et voulait que sa fille Aliénor, dont on disait que la beauté et la grâce éblouissaient comme le soleil, conservât son fief. Et il choisit pour époux le fils aîné de Louis VI, Philippe, un jeune chevalier de dix-sept ans, qui se mit à rêver d’Aliénor.

Mais qui peut disposer des jours à venir ?

Qui pouvait ajouter foi à cette prophétie de Bernard de Clairvaux, qui écrivait à Louis VI :

« Puisque vous ne voulez pas nous entendre, respecter les droits de l’Église en la personne de ses évêques, votre impiété sera punie par la mort de votre premier-né, Philippe, que vous venez de faire sacrer. La nuit dernière, en effet, je vous ai vus en songe, vous et votre fils cadet, Louis, prosternés auprès des évêques que vous avez méprisés hier, et j’ai compris que le décès de votre fils Philippe allait vous forcer à supplier l’Église. Seule elle est en droit de vous accorder votre second fils à la place de son frère aîné. »

Puissance de Bernard de Clairvaux dont les paroles sont l’écho de la voix de Dieu !

Philippe, fils de Louis VI, mourut en effet, et c’est Louis, son second fils, qui, au mois de juillet 1137, quitta les bords de Seine pour gagner Bordeaux et y célébrer son mariage avec Aliénor d’Aquitaine. Louis était entouré d’une somptueuse escorte de hauts barons, d’archevêques et d’évêques. Martin de Thorenc chevauchait à ses côtés à la tête d’une armée levée pour occuper l’Aquitaine. Le mariage fut célébré en la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Quelques semaines plus tard, à Poitiers, les jeunes époux reçurent la couronne ducale d’Aquitaine.

Louis avait dix-sept ans, Aliénor, quinze. Ils avaient des ancêtres communs et Bernard de Clairvaux avait attiré l’atten tion de Louis VI sur cette consanguinité des époux. On n’unit pas les sangs qui ont même source. Mais dispense fut accordée et on murmura que Bernard avait surtout tenu à mettre en garde contre cette jeune Aliénor dont on disait qu’elle aimait la compagnie des chevaliers et des troubadours, et qu’elle riait et se pâmait un peu trop à les entendre.

On murmurait aussi que Louis avait été voué à l’Église et que seule la mort de son aîné lui avait fait renoncer à ses voeux ecclésiastiques.

Dieu l’avait voulu ainsi.

Peu après son mariage, alors qu’il regagnait l’Île-de-France, Louis apprit que son père, Louis VI le Gros, était mort le 1er août 1137, revêtu de l’habit monastique.

On avait étendu son corps sur un tapis où l’on avait essaimé des cendres de manière à ce qu’elles dessinent une croix.

2.

Il est Louis VII le Jeune, le roi Très Chrétien.

Il n’a que dix-sept ans en cette année 1137.

Il ne se lasse pas, lui qui fut promis à l’Église et fut élève du cloître Notre-Dame, de regarder sa jeune femme, Aliénor, qui réunit autour d’elle troubadours et chevaliers, suit distraitement la messe, se moque des évêques et des moines, soupire lorsqu’elle est contrainte d’écouter Bernard de Clairvaux, qui ne cesse de répéter l’imprécation biblique : « Malheur à la terre dont le roi ne sera qu’un enfant ! »

Mes aïeux, Martin de Thorenc et son fils Eudes, rapportent que Louis VII éprouve pour Aliénor d’Aquitaine un « amore immoderato », une tendresse passionnée et jalouse.

Il lui doit d’être duc d’Aquitaine et revêt souvent le costume ducal.

Entouré de ses chevaliers, il chevauche, porte l’épée et l’écu, cuirassé du haubert et coiffé du casque conique. Ce duché d’Aquitaine qu’il parcourt, découvrant sa richesse en pâtures, cultures et vignobles, s’étend de Châtellerault à Bayonne, du Puy à Bordeaux.

Mais Louis VII est aussi ce roi sacré qui s’assied sur le trône, ses longs cheveux tombant sur ses épaules, tenant le sceptre royal de la main droite, représenté sur son sceau une fleur de lis à la main gauche.

Il gouverne, conseillé par l’abbé de Saint-Denis, Suger, et il assiste à la consécration du sanctuaire dont les hautes colonnes, les voûtes, les tours, les vitraux aux couleurs vives exaltent la gloire et la puissance de Dieu. Là sont les reliques et les tombeaux des rois.

En ce jour de consécration, le peuple se rue dans l’abbaye pour communier, admirer, prier, solliciter, et Louis VII doit à grands coups de bâton se frayer passage dans cette foule enivrée par la foi.

Louis VII se défie de cette euphorie qui tourne à l’hérésie.

Là, dans la région de Soissons, puis en Champagne, des paysans, des tisserands prêchent le retour au temps des apôtres. Plus de clergé, plus de pape !

Les évêques se saisissent de ces hérétiques pour qui le monde est divisé entre Bien et Mal. La justice ecclésiastique leur épargne la mort, mais la foule brise les portes des cachots et les brûle vifs pour affirmer sa juste foi.

Bernard de Clairvaux approuve ce châtiment :

« Ces gens-là, dit-il, on ne les convainc pas par des raisons : ils ne les comprennent pas, ne les corrigent pas ; par des autorités, ils ne les acceptent pas ; on ne les fléchit pas par la persuasion, ils sont endurcis. La preuve est faite : ils supportent le supplice. Le Diable leur inspire cette fermeté comme il a donné à Judas la force de se pendre. Ils aiment mieux mourir que se convertir. Ce qui les attend, c’est le bûcher. Mais ce sont de faux martyrs, des martyrs de perfidie ! »

Les corps des hérétiques ont à peine fini de se consumer et leurs cendres ne sont pas encore dispersées que d’autres prédicateurs surgissent.

Ce sont souvent des clercs instruits comme Henri de Lausanne et Pierre de Bruis.

Martin de Thorenc et son fils Eudes ont connu ce dernier qui a prêché autour du château des Thorenc, sur les hauts plateaux de Provence, récusant le baptême et déclarant inutiles églises et clergé.

Dieu est partout, Dieu n’a pas besoin de lieux consacrés ! criait-il. Il faut abattre toutes ces croix qui rappellent l’odieux instrument du supplice du Christ. Il est fou d’adorer, diabolique de prier, agenouillé devant un tel instrument de torture !

Pierre de Bruis est allé de village en village, abattant les croix, les entassant pour en faire des bûchers, et parfois, le Vendredi saint, faisant griller de la viande au-dessus de ces flammes. Et de la tour du château de Thorenc on voyait s’élever les flammes et la fumée.

Un jour, les croyants se saisirent de lui et le brûlèrent sur le bûcher fait des croix qu’il avait renversées et entassées.

Mais un autre hérétique, Henri de Lausanne, continue à prêcher en Aquitaine, dénonçant les moeurs du clergé, convertissant à sa foi simple les tisserands, les paysans, les bourgeois et jusqu’à des nobles.

Bernard de Clairvaux, inquiet, suit à la trace ce « sauvage Henri », ce serpent !

« Les basiliques sont sans fidèles, les fidèles sans prêtres, les prêtres sans honneur, constate Bernard. Et, pour le dire en un mot, il n’y a plus que des chrétiens sans Christ !

« On regarde les églises comme des synagogues, les sacrements sont vilipendés, les fêtes ne sont plus célébrées. Les hommes meurent dans leurs péchés, les âmes paraissent devant le Juge terrible sans avoir été réconciliées par la pénitence et la sainte communion. On va jusqu’à priver les enfants de chrétiens de la vue du Christ en leur refusant la grâce du baptême. Ô douleur, faut-il qu’un tel homme soit écouté et que tout un peuple croie en lui ? »

Mais Henri reste insaisissable.

« N’accueillez pas un prédicateur étranger ou inconnu s’il n’a pas reçu lui-même sa mission du pape ou de votre évêque ! s’écrie Bernard. Saint Paul a dit : comment prêcheront-ils, s’ils ne sont pas envoyés ? Ces intrus n’ont que l’apparence de la piété, ils n’en ont pas la vertu. Ils mêlent les nouveautés profanes aux paroles célestes, du venin au miel ; ce sont des empoisonneurs, méfiez-vous-en ! »

Les années ont passé.

À Louis VII ont succédé Philippe Auguste le Conquérant, puis Louis VIII le Lion et Saint Louis IX le Juste et le Croisé, Philippe III le Hardi et Philippe IV le Bel, l’Énigmatique, Louis X le Hutin et Philippe V le Long, qui, en cette année 1322, vient d’être rappelé à Dieu, que j’ai servi et dans le souvenir duquel j’écris.

Je sais que l’hérésie semée sous le règne de Louis VII a germé malgré Bernard de Clairvaux, qu’il a fallu prêcher la croisade contre elle et que le sang a coulé à grands flots dans toute l’Aquitaine et jusqu’autour du château de Thorenc.

Dieu veut-Il donc qu’à chaque saison fleurisse la fleur vénéneuse, se dresse le serpent perfide afin que se lèvent, pour les arracher et les écraser, les justes et vrais croyants, soldats du Christ ?

Est-ce manière de nous éprouver, de nous tenter, et en sera-t-il ainsi jusqu’au Jugement dernier ?

D’un côté Bernard de Clairvaux, de l’autre Pierre Abélard, moine, « un homme à double face, écrit Bernard ; au-dehors, un Jean-Baptiste ; au-dedans, un Hérode. C’est un persécuteur de la foi catholique, un ennemi de la Croix de Jésus-Christ : sa vie, ses moeurs, ses livres le prouvent. C’est un moine en apparence, mais, au fond, c’est un hérétique, une couleuvre tortueuse sortie de sa retraite, une hydre… Qui donc se lèvera pour fermer la bouche de ce fourbe ? N’y aurait-il donc personne qui ressente les injures faites au Christ, personne qui aime la justice et haïsse l’iniquité ? ».

Le pape condamnera au silence Abélard, qui, en 1142, le 21 avril, s’éteignit au prieuré de Saint-Marcel. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, l’avait « absous d’office de tous ses péchés ».

Mais qui, en ce monde où nous a conduits notre péché originel, qui donc échappe à la faute ?

En ces années-là, Martin et Eudes de Thorenc chevauchaient aux côtés de Louis VII le Jeune.

Celui-ci guerroyait contre le duc d’Anjou, Geoffroy Plantagenêt, qui avait pris possession du duché de Normandie et rassemblait ainsi en un seul lignage deux territoires, menaçants pour le roi de France.

Dans le même temps, Louis VII entrait en Champagne pour faire plier le comte Thibaud qui bénéficiait de l’appui du pape, de Bernard de Clairvaux, et qui avait obtenu que l’interdit fût jeté sur la personne royale.

Ce qui faisait de Louis VII un lépreux de la foi.

Interdit mérité ?

Je ne juge pas.

Je sais que les troupes royales conduites par Louis VII, Martin et Eudes de Thorenc, sont entrées dans le village de Vitry-en-Perthois. Elles y ont égorgé les défenseurs de la petite forteresse et la population, grossie de celle des campagnes voisines, s’est alors réfugiée dans l’église.

Ils étaient si nombreux qu’on ne pouvait plus bouger, pas même s’agenouiller. Il y avait là plus de mille âmes.

Et les gens d’armes, après avoir pillé et bu, ont mis le feu à l’église comme on le fait à un bûcher.

« Et tous, tous ont brûlé, et les cris étaient si aigus qu’ils nous ont rendus sourds ! »

Non, Dieu n’a pas voulu cela !

Et, je l’atteste, Martin et Eudes de Thorenc ont laissé écritures de leurs remords et de leur impuissance, et juré que Louis VII le Jeune n’avait donné aucun ordre de cette sorte à ses gens d’armes.

Mais qui peut retenir un chien enragé ? Or les hommes de guerre ont la bave aux lèvres.

Mais alors, pourquoi le Seigneur laisse-t-Il Satan guider la peur des hommes ?

J’ai retrouvé cette question angoissée sous la plume de Bernard de Clairvaux. Il écrit à Louis VII – j’ai copie de sa lettre :

« La clameur des pauvres, et le gémissement des prisonniers, et le sang des tués montent jusqu’aux oreilles du Père des orphelins et du Protecteur des veuves… Ne faites pas de vains efforts pour trouver dans le comte Thibaud une excuse à vos péchés… Vous n’acceptez pas ces propos de paix, vous ne tenez pas vos promesses, vous refusez les sages conseils… Je vous le dis, révolté devant les excès que vous ne cessez de renouveler quotidiennement, je commence à me repentir de la folie qui m’a poussé à vous être favorable durant votre jeunesse, et suis décidé désormais, selon mes faibles moyens, à ne plus agir que pour la vérité… Vous êtes le complice de ceux qui tuent les hommes, qui incendient les maisons, qui détruisent les églises, qui chassent les pauvres, qui volent et qui pillent… »

3.

La voix de Bernard de Clairvaux a traversé le temps. Comme une flèche divine, elle perce les années écoulées, et les accusations qu’elle porte contre le roi Louis VII m’atteignent aussi, puisque les hommes de ma lignée étaient aux côtés du roi à Vitry-en-Perthois et dans tous ces villages de Champagne réduits en cendres.

Les églises n’étaient plus dressées vers le ciel, mais formaient des amas de pierres noircies.

Si bien qu’en cette année 1145, le fief du comte Thibaud était un corps lacéré saignant par mille plaies.

Alors Martin et Eudes de Thorenc, et aussi Suger, abbé de Saint-Denis, ont supplié le roi d’écouter la voix de Bernard de Clairvaux et de mettre fin à cette guerre.

Et le roi Louis VII et le comte Thibaud de Champagne ont prié, agenouillés épaule contre épaule, dans l’abbatiale de Saint-Denis illuminée par tant de cierges qu’il semblait que la nef était emplie d’étoiles scintillantes.

La foule des croyants misérables, enchantée par la splendeur de l’abbaye, chantait avec une ferveur émerveillée.

Et la paix fut conclue.

Les hommes ont-ils besoin de la haine et de la souffrance pour trouver le chemin de l’amour et de la fraternité ?

Peut-être était-ce pour cela que Dieu, un temps, les abandonnait à Satan ?

Et comme si Dieu avait voulu distinguer Bernard de Clairvaux, Bernard Paganelli, un moine de son ordre, devenu abbé de l’une des filles de Clairvaux, l’abbaye Saint-Vincent-et-Sainte-Anastase, à Rome, fut élu pape sous le nom d’Eugène III.

Peu après, le royaume de France a été parcouru par des chevaliers qui arrivaient de Terre sainte. Parmi eux, beaucoup appartenaient à l’ordre du Temple, et Martin de Thorenc les accueillit, écouta leurs plaintes angoissées.

Les villes franques, disaient-ils, étaient assiégées par une nuée d’Infidèles ; Édesse était tombée entre leurs mains, Antioche et Jérusalem menacées. Le tombeau du Christ allait être à nouveau souillé.

Les chevaliers du Temple s’étaient arrêtés à Rome, avaient averti Eugène III des périls qui menaçaient la Terre sainte, et le souverain pontife s’apprêtait à lancer un appel à la croisade.

J’ai devant moi, sur mon écritoire, les exhortations du pape et celles de ses messagers, puis les appels de Louis VII afin que se réunisse à Bourges une assemblée des Grands du royaume de France, ses vassaux.

Je sais qu’elle s’est réunie, que Louis VII y a fait serment de prendre la tête d’une armée qui partirait en croisade afin de desserrer le licol qui étranglait les chrétiens de Terre sainte.

Mais je ne vois, prêts à suivre le roi, que mes aïeux Martin et Eudes de Thorenc.

Les autres vassaux de Louis VII se sont enfuis : couards, habiles, jouisseurs, prudents, ils préféraient leurs draps de soie, leurs épouses ou leurs concubines, plutôt que les vents de sable de Terre sainte et les flèches des Infidèles.

Il fallait vaincre cette couardise, cet esprit de jouissance. Au mois de mars 1146, Bernard de Clairvaux a obéi à Eugène III et a commencé à prêcher la croisade, appelant tous les fidèles à se rendre à Vézelay, cette basilique bourguignonne proche du royaume de France.

À Vézelay, Louis VII, ses évêques et quelques-uns de ses vassaux, aux premiers rangs desquels Martin et Eudes de Thorenc, ainsi que de nombreux chevaliers du Temple écoutèrent Bernard de Clairvaux. Mon émotion est si forte que ma main tremble encore à retranscrire ses paroles :

« Dieu le veut, et son souverain pontife sur cette terre nous le commande : emparons-nous pour toujours du Saint-Sépulcre ! Or les ennemis de la foi se sont rassemblés. Et la terre tremble. Elle se fend, des abîmes s’ouvrent parce que les Infidèles s’apprêtent à profaner les Lieux saints, ceux où le sang du Christ Notre Seigneur roi s’est répandu !

« Le jour est proche, si nous ne nous mettons pas en marche, revêtus de la croix, si les armées des fidèles ne se portent pas au secours des chevaliers francs de Terre sainte, où les Infidèles se jetteront sur Jérusalem et sur les Lieux saints.

« Des peuples chrétiens sont déjà captifs, d’autres sont égorgés comme des agneaux de boucherie. Or nous sommes la chrétienté, riche en hommes courageux, en chevaliers, en gens d’armes, en jeunes hommes qui peuvent entrer dans la milice du Christ… Que tous s’enrôlent dans les armées de la croisade, qu’elles se mettent en marche vers la Terre sainte ! L’Église protègera les femmes, les enfants et les biens de ceux qui se seront enrôlés. Elle effacera tous les péchés, elle accordera l’absolution et elle conduira, au nom du Seigneur roi, chaque croisé à la Vie éternelle. »

Porteurs de cet appel de Bernard de Clairvaux, Martin et Eudes de Thorenc ont parcouru le royaume de France, le duché d’Aquitaine et les terres voisines de leur fief, sur les hauts plateaux de Cabris.

Lorsqu’ils traversaient les villages, les jeunes gens, écuyers, chevaliers, clercs et paysans, se rassemblaient, puis, en longues colonnes souvent précédées de la croix, se dirigeaient vers Paris où Louis VII réunissait les hommes qui allaient constituer son armée.

Et l’on murmurait que la reine Aliénor d’Aquitaine voulait elle aussi se rendre en Terre sainte.

« J’ai ouvert la bouche, j’ai parlé, disait Bernard de Clairvaux, et aussitôt les croisés se sont multipliés à l’infini. Les villages et les bourgs sont déserts. Vous trouveriez difficilement un homme contre sept femmes. On ne voit partout que des veuves dont les maris sont vivants. »

Mais tout fleuve en crue charrie des arbres morts et des cadavres d’animaux. En Allemagne, un moine cistercien, Rodolphe, prêchait, clamant que la croisade commençait là, en Germanie, contre les impies et les Juifs. Il accusait ces derniers d’égorger de jeunes enfants chrétiens pour s’abreuver de leur sang. La foule en furie se répandait dans les ghettos, lapidait, pillait, brûlait, et les Juifs se réfugiaient dans les églises, les palais épiscopaux, les monastères, souvent en vain : les portes étaient fermées ; les bâtiments, quels qu’ils fussent, incendiés.

Ainsi recommençait ce qui s’était déjà produit lors de la première croisade, quand des foules guidées par Pierre l’Ermite avaient massacré les Juifs des villes d’Allemagne.

Le Malin voulait s’emparer de la croisade et la dévoyer. Bernard de Clairvaux prêchait d’autant plus fort pour faire entendre la parole de l’Église, celle de Dieu :

« Ce peuple juif, disait Bernard, a jadis reçu le dépôt de la Loi et des promesses. Il a eu des patriarches pour Pères, et le Christ, le Messie, béni dans les siècles des siècles, en descend selon la chair… Toucher aux Juifs, c’est toucher à la prunelle de l’oeil de Jésus, car ils ont ses os et sa chair… Les Juifs ne sont-ils pas pour nous le témoignage et la mémoire vivante de la Passion de Notre Seigneur ? »

Il me faudrait répéter ces paroles aujourd’hui, en 1322, cent soixante-quinze années plus tard, alors qu’à nouveau on a jeté dans le bûcher des Juifs accusés de vouloir, avec l’aide des lépreux, exterminer les chrétiens.

Comme si le Malin n’avait pas trouvé meilleur moyen de recommencer sans fin le martyre du Christ-Roi qu’en persécutant les Juifs, « les os et la chair » du Messie.

Ni Martin ni Eudes de Thorenc n’ont participé à cette croisade aveugle et pervertie.

Ils étaient à Paris, au pied de la colline Sainte-Geneviève au sommet de laquelle reposent les reliques de la sainte ainsi que les corps de Clotilde et de Clovis.

Il y avait grand remuement de chevaux et de gens d’armes autour du roi Louis VII et de la reine Aliénor.

L’armée était prête au départ pour la Terre sainte et la poussière qu’elle soulevait était si dense qu’elle voilait le soleil.

Le pape Eugène III était présent, en compagnie de Bernard de Clairvaux.

Il a béni l’armée, remis à Louis VII l’oriflamme, la panetière et la cloche du pèlerin.

Et le souverain et son armée se sont ébranlés.

Que Dieu veille sur eux !

4.

C’était l’armée de la deuxième croisade.

Louis VII le Jeune, Martin et Eudes de Thorenc chevauchaient à sa tête.

Quand ils se dressaient sur leurs étriers et se retournaient, ils découvraient ces milliers de chevaliers, ces gens d’armes, ces piétons avançant, la hallebarde sur l’épaule, et, derrière, cette foule de pèlerins misérables cheminant en désordre dans la poussière.

On avait retrouvé à Ratisbonne les Allemands de l’empereur germanique Conrad III et les deux troupes formaient à présent une cohue de près de cent cinquante mille hommes, à parts égales pour l’armée du roi de France et celle de l’empereur.

Dans ses lettres et ses harangues, Bernard de Clairvaux s’employait à renforcer cette troupe et à l’organiser :

« Le monde tremble et s’agite, écrivait-il, parce que le roi du Ciel a perdu Sa terre, la terre où jadis Ses pieds se sont posés. Les ennemis de la Croix se disposent à profaner les lieux consacrés par le sang du Christ ; ils lèvent leurs mains vers la montagne de Sion, et si le Seigneur ne veille, le jour est proche où ils se précipiteront sur la cité du Dieu vivant ! »

Bernard exhortait le roi et l’empereur à agir en bonne entente, sans jalousie.

« Il importe qu’on élise pour chefs des hommes versés dans l’art de la guerre, disait-il. Il faut que l’armée du Seigneur parte tout entière en même temps pour être sur tous les points en force, et à l’abri de toute attaque violente. »

Mais que peut la voix d’un saint homme, fût-elle l’écho de celle de Dieu, face aux aveuglantes passions humaines ?

J’ai lu les récits des chroniqueurs de la croisade et tous rapportent les rixes qui opposaient les croisés entre eux :

« Les Français méprisaient les Allemands, se moquaient de la pesanteur de leur armure, de la lenteur de leurs mouvements, et leur disaient : “Pousse, Allemand !” »

Martin de Thorenc, lui, accuse ces mêmes Allemands de ne songer qu’au pillage, de se livrer à la débauche et aux beuveries, suscitant contre toute l’armée des croisés la haine des sujets de l’empereur de Byzance, Manuel Comnène, ceux qu’on appelait les Grecs.

Les hommes d’armes et parfois les chevaliers volent et pillent les monastères, dépouillent les changeurs grecs de leurs pièces d’or. Du coup, les soldats grecs égorgent les croisés et les compagnons de ces derniers se vengent.

Louis VII essaie de maintenir la discipline dans son armée : « Pour punir les excès de ses gens d’armes, il leur faisait couper les oreilles, les mains et les pieds, mais ceci même ne suffisait pas à réprimer leurs transports furieux. »

Comment faire régner l’ordre quand chevaliers et pèlerins sont souvent accompagnés de leur femme, et que l’on voit jusqu’au roi Louis VII cavalcader autour de son épouse Aliénor d’Aquitaine ? On murmure que ce n’est pas la reine qui a désiré se joindre à la croisade, mais que le roi, jaloux, n’a pas voulu laisser seule son épouse, entourée de ses troubadours et de ses jeunes soupirants.

Est-ce là une armée digne du Seigneur qu’elle prétend servir ?

J’entends Martin et Eudes de Thorenc répéter les commandements de la charte des Templiers qui condamne « le goût du faste, la soif de vaine gloire, la convoitise des biens matériels ».

Mes aïeux sont fidèles aux exigences de la règle édictée par Bernard de Clairvaux.

« Avant tout, la discipline est constante et l’obéissance est toujours respectée : on va et on vient au signal de celui qui a autorité. On est vêtu de ce qu’il a donné ; on ne présume pas de chercher ailleurs nourriture et vêtements. Les chevaliers du Christ mènent loyalement une vie commune, sobre et joyeuse, sans femmes ni enfants ; on ne les rencontre jamais désoeuvrés, oisifs, curieux… Parmi eux, on honore le plus valeureux, non le plus noble. Ce chevalier a revêtu sa poitrine de la cotte de mailles, son âme, de l’armure de la foi… Il ne craint ni homme ni démon… »

Telles sont les paroles que répètent mes aïeux.

Ils ont hâte de rejoindre Antioche et Jérusalem. Ils songent aux chevaliers du Temple qui vivent en Terre sainte, et ils imaginent qu’ils vont, tous ensemble, faire le siège de Damas et refouler les Turcs hors de la région.

Mais comment l’armée des croisés pourrait-elle atteindre sans défaite la Terre sainte alors que Conrad, l’empereur germanique, et ses chevaliers choisissent de cheminer seuls, abandonnant Louis VII et ses troupes ?

Les Turcs peuvent battre ainsi séparément chacune des armées de croisés. Et Martin et Eudes de Thorenc se lamentent.

À Dorylée, en octobre 1147, les Infidèles encerclent les Allemands :

« Les Turcs avaient des chevaux forts, agiles et rafraîchis par un long repos. Ils étaient légèrement armés : la plupart n’avaient qu’un arc et des flèches. Au moment de fondre sur les Allemands, ils criaient, ils hurlaient, ils aboyaient comme des chiens ; ils frappaient leurs tambours et faisaient résonner d’autres instruments d’une manière horrible afin de jeter, selon leur coutume, l’épouvante dans les rangs ennemis. Les soldats de l’empereur, couverts de cuirasses, de cuissardes, de casques et de boucliers, avaient de la peine à supporter le poids de leurs armes, et leurs chevaux harassés étaient exténués de maigreur. Ils ne pouvaient poursuivre les Turcs qui lançaient leurs flèches sur eux presque à bout portant. »

Ce ne fut point une bataille, mais une boucherie, et Conrad III dut regagner Constantinople et rejoignit par mer la Terre sainte à Saint-Jean-d’Acre.

L’armée de Louis VII ne fut pas épargnée.

Martin de Thorenc raconte l’embuscade dans laquelle sont tombés les chevaliers de France et la foule dépenaillée qui les escorte.

Les Turcs les surprennent dans un défilé, ne laissant aux pèlerins que le choix entre mourir de la main des Infidèles lançant sur eux des grêles de flèches, frappant à coups de cimeterre, ou bien se jeter avec chevaux et bagages au fond des précipices et s’y écraser.

Martin de Thorenc et son fils Eudes sont restés aux côtés de Louis VII, isolés sur un rocher, faisant face à l’assaut des Turcs qui n’ont pas soupçonné que l’un des chevaliers qui leur résistaient, adossé à un arbre, était le roi de France.

Avec l’aide de mes aïeux, Louis VII réussit à fuir ce défilé, à rejoindre l’avant-garde de son armée et à atteindre avec elle le port d’Attalia.

Là, il embarque avec Martin et Eudes de Thorenc pour Antioche. Mais Dieu n’entendit pas les prières qu’ils Lui adressèrent, Le suppliant de protéger les chevaliers et les pèlerins abandonnés à Attalia.

Certains moururent de faim, d’autres furent massacrés par les Grecs.

Ainsi finirent les grandes armées des croisés : celle de l’empereur Conrad III et celle du roi Louis VII le Jeune.

L’empereur et le roi ont échappé à la mort et à la capture. Mais, dit Martin de Thorenc, la Terre sainte met à l’épreuve ceux qui la foulent. N’échappent à ses pièges que les plus vertueux. Les autres, qui succombent aux désirs, ne peuvent trouver leur salut qu’en la quittant avant d’être corrompus à jamais ou frappés à mort.

Martin et Eudes dénoncent ces souverains chrétiens de Jérusalem, de Tripoli, d’Antioche, rivaux les uns des autres. Ils accusent le prince d’Antioche, Raimond d’Aquitaine, oncle de la reine de France, Aliénor, d’avoir eu avec sa nièce une intimité coupable, s’isolant avec elle en de longs entretiens, suscitant la jalousie de Louis VII.

Le roi de France veut aussitôt quitter Antioche pour Jérusalem. Aliénor refuse de l’accompagner, déclare que leur mariage doit être dissous, car elle aurait découvert entre eux des liens de consanguinité.

Louis VII est furieux, accablé.

Il écoute Martin de Thorenc qui lui répète qu’il ne faut pas ajouter aux malheurs de la croisade le déshonneur de la couronne royale si l’on voyait le roi revenir en France sans sa femme. Mais le roi ne songe ni à se séparer d’Aliénor, ni à quitter la Terre sainte. Il contraint Aliénor à gagner Jérusalem avec lui. Il lui faut user de la menace et de la force pour l’y obliger.

Il séjourne à Jérusalem, participe avec les débris de son armée au siège de Damas, qui est un échec. Alors il se voue aux oeuvres pieuses, visitant tous les sanctuaires de Jérusalem, manifestant une piété profonde, devenu plus pèlerin que monarque.

L’abbé de Saint-Denis, Suger, régent du royaume, le harcèle de lettres qui exigent son retour.

Le frère de Louis VII, Robert, comte de Dreux, est rentré en France et se présente en prétendant au trône.

« Les perturbateurs du royaume sont revenus, écrit Suger. Et vous, qui devriez être ici pour le défendre, vous restez comme prisonnier en exil ; vous avez livré la brebis au loup, et l’État à ses ravisseurs ! »

Suger suggère aussi de ne pas répudier Aliénor.

« Quant à la reine, votre femme, écrit-il, nous vous conseillons, si vous le voulez bien, de dissimuler votre rancune jusqu’à ce que, revenu chez vous, grâce à Dieu, vous puissiez régler cette affaire avec toutes les autres. »

À la fin de l’année 1149, le roi et Aliénor reprennent le chemin du royaume de France, passant par la Sicile et Rome où Louis VII est reçu par le pape Eugène III.

Chacun note alors le changement d’attitude de Louis VII. L’homme jeune et impétueux a disparu, comme si les humiliations subies pendant la croisade avaient fait de lui un homme de piété, de modestie et d’incertitudes.

Car comment ne pas s’interroger ? Bernard de Clairvaux, sanctifié en 1174, avait prêché cette croisade. On avait cru qu’elle était voulue par Dieu, qui, par la multiplication des miracles, invitait les fidèles à se croiser.

Mais, au terme de deux années, il n’y avait qu’échecs.

Saint Bernard lui-même le reconnaissait, s’en étonnait, confortant le roi dans son désarroi :

« Il semble que le Seigneur, provoqué par nos péchés, écrit Bernard, ait oublié Sa miséricorde et soit venu juger la terre avant le temps marqué. Il n’a pas épargné Son peuple ; Il n’a même pas épargné Son nom, et les gentils s’écrient : où est le Dieu des chrétiens ? Les enfants de l’Église ont péri dans le désert, frappés par le glaive ou consumés par la faim. L’esprit de division s’est répandu parmi les princes, et le Seigneur les a égarés dans des chemins impraticables. Nous annoncions la paix, et il n’y a pas de paix. Nous promettions le succès, et voici la désolation. Ah, certes, les jugements de Dieu sont équitables, mais celui-ci est un grand abîme, et je puis déclarer bienheureux quiconque n’en sera pas scandalisé… ! »

5.

Au fond du grand abîme qu’est le jugement de Dieu, il y a le roi de France.

Il n’est plus Louis VII le Jeune, ce chevalier plein de vigueur sacré à Reims en 1137 à l’âge de seize ans.

Ceux qui l’ont côtoyé et dont j’ai lu les écrits ont dit qu’il avait le regard voilé d’un vaincu ou d’un homme vieilli, alors qu’il n’avait que trente ans.

Mon aïeul, Martin de Thorenc, qui le sert avec fidélité et tristesse, écrit : « Mon Suzerain est défait et humilié. »

Il n’a point de fils et son conseiller, l’abbé de Saint-Denis, Suger, celui qui a été régent du royaume pendant les deux années de croisade, celui que Louis VII et le peuple nomment le Père de la Patrie, s’en va le 13 janvier 1151 pour son ultime voyage.

Suger avait consacré ses derniers mois de vie à tenter de rassembler les souverains, chevaliers, croyants pour une nouvelle croisade afin de guérir la douloureuse blessure de l’échec de Louis VII et de saint Bernard, mais c’est encore la mort qui gagne.

La disparition de Suger frappe Louis VII comme un nouveau châtiment. Le roi marche courbé, voûté, hébété.

« À peine Suger fut-il enlevé du milieu des vivants que la France en pâtit grièvement », écrit Martin de Thorenc.

Pourquoi les malheurs se succèdent-ils ainsi pour accabler le roi et son royaume, comme si Dieu, tout à coup, détournait la tête et laissait le royaume de France se précipiter dans le « grand abîme » ?

Dieu a-t-Il voulu punir Louis VII qui réunissait les évêques et archevêques, les princes et barons du royaume afin qu’ils prononcent la dissolution de son mariage avec Aliénor ?

Saint Bernard se tait. Le pape Eugène III consent. Chacun sait pourtant que la consanguinité n’est là qu’un prétexte. Et sans doute Dieu n’accepte-t-Il pas qu’on fasse mentir l’Église afin de dissimuler la volonté de rompre le lien sacré du mariage.

Martin de Thorenc dit en peu de mots ce qu’il en est :

« Après que le roi de France est revenu de son voyage à Jérusalem, éclata la discorde entre lui et la reine, surtout en raison de faits survenus pendant ce voyage et sur lesquels il est mieux de se taire. C’est ainsi que, subitement, on trouva le moyen de dissoudre le mariage. »

Comment Dieu pouvait-Il être dupe et comment n’aurait-Il pas voulu montrer à ce roi de France, le Très Chrétien, ce qu’il en coûtait de rompre le lien sacré des épousailles ?

Aliénor reprend son bien, le duché d’Aquitaine. Et à peine a-t-on appris qu’elle peut être à nouveau épousée que les prétendants se rassemblent autour d’elle.

Elle choisit de se marier le 18 mai 1152 avec Henri Plantagenêt, duc de Normandie, comte d’Anjou. L’homme, héritier des Plantagenêts, âgé de vingt et un ans, en a onze de moins qu’elle. Il est de belle prestance, roux, vigoureux, énergique. Il est riche d’un grand avenir, de larges promesses, il devient roi d’Angleterre. Et Aliénor – qui n’avait pas donné d’héritier mâle à Louis VII en quinze ans de mariage – va accoucher de quatre fils !

Henri Plantagenêt, roi d’Angleterre, maître d’Angers, de Rouen et de Bordeaux, espère prendre Toulouse et soumettre à sa force ce Louis VII qui n’est que le roi de Paris et d’Île-de-France, et semble oublié de Dieu.

Dès lors, les loups, les hyènes, les rapaces vont chercher à le dépecer, car qui peut craindre un roi que Dieu a abandonné ?

Martin et Eudes de Thorenc s’indignent des humiliations qu’on lui inflige.

Un jour de 1155, les chanoines de Notre-Dame refusent même de lui ouvrir les portes de la cathédrale parce que, la nuit précédente, il a dormi à Créteil, village qui n’appartient pas au domaine royal, et qu’il a pris son gîte aux frais des habitants, sujets du chapitre de Notre-Dame.

Qu’il s’agenouille alors devant les portes closes de la cathédrale et que, « doux comme un agneau, il prie et s’humilie, donnant réparation publique de l’offense faite aux représentants de Dieu » !

Et il multiplie les actes de dévotion, faisant le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, se rendant au Mont-Saint-Michel, et mes aïeux lui reprochent à mots couverts de ne plus être un roi guerrier, un chevalier combattant, mais un souverain de prière accueillant à Paris Henri Plantagenêt, prêt à signer la paix avec lui, à paraître se soumettre à ses ambitions.

Il est humble, juste, vit simplement et frugalement, sans aucun faste, se promenant sans garde par les rues de Paris, au milieu des pauvres et des bourgeois, capable de rendre la justice contre les puissants, ordonnant qu’on coupe le bras au maître des chambellans de la nouvelle reine – Constance, fille du roi de Castille – qui a roué de coups un jeune clerc. Mais laissant les étudiants allemands se moquer de la France et de son roi, l’irrésolu, le pieux, le souverain qui croit que « personne ne lui en veut » !

« Le roi d’Angleterre ne manque de rien, dit Louis VII ; hommes, chevaux, or, soie, diamants, gibier, fruits, il a tout en abondance. Nous, en France, nous n’avons que du pain, du vin et de la gaieté. »

Et pourtant, Louis VII rit peu, trempe à peine ses lèvres dans le vin, se plaît à vivre au milieu des chanoines de Notre-Dame. Et le pape Alexandre III lui envoie solennellement la « Rose d’or » pour saluer en lui le souverain le plus attaché à l’Église apostolique et romaine.

Face à Henri Plantagenêt, homme de guerre, de passion et d’ambition, c’est dans sa piété et son alliance avec le pape qu’il espère trouver force et appui.

« Notre Souverain Très Chrétien », dit Martin de Thorenc, accueille, protège, soutient l’archevêque de Cantorbéry, Thomas Becket, qui défend les privilèges de son Église contre le pouvoir d’Henri Plantagenêt qui entend le soumettre.

Le souverain d’Angleterre veut être, dans son île, « roi, empereur, légat apostolique et patriarche », et il dénonce Thomas Becket, son ancien chancelier :

« Un homme qui a mangé mon pain, qui, à ma cour, vint pauvre, et que j’ai élevé au-dessus de tous, le voilà qui, pour me frapper aux dents, dresse son talon, avilit ma race et mon règne ! J’ai du chagrin plein le coeur ! Personne ne me vengera donc de ce clerc ? »

Ils furent quatre parmi les chevaliers du roi anglais à croire qu’Henri Plantagenêt exprimait là un souhait précis, donnait en somme un ordre.

Ils embarquent pour l’Angleterre, gagnent Cantorbéry, et, le 29 décembre 1170, égorgent au pied de l’autel Thomas Becket, l’archevêque.

« Ce malheur, ce crime, Dieu ne les pardonna pas. Notre Seigneur se souvint alors de Louis VII, le Très Chrétien, qui, abandonné par Lui, avait roulé au fond du grand abîme. »

Et Dieu l’aida alors à échapper au malheur suprême, qui est d’être oublié par Notre Seigneur.

6.

Martin et Eudes de Thorenc furent parmi les premiers à apprendre que la nouvelle reine de France, Adèle de Champagne, qui avait épousé Louis VII en 1160 à la mort de Constance de Castille, avait donné naissance à un fils le 21 août 1165. Par ce signe, chacun en fut persuadé, Dieu voulait montrer que Louis VII était entré en grâce divine.

Cela faisait vingt et une années que le roi de France attendait la naissance de cet héritier qui fut prénommé Philippe, plus tard appelé Auguste.

La chambre royale était close, mais, impatients, Martin et Eudes de Thorenc, de même que quelques autres, regardèrent par une fente et aperçurent d’abord la reine qui pleurait de joie, mêlant larmes et rires, puis l’enfant que Louis VII soulevait, nu, et chacun pouvait voir qu’il s’agissait d’un garçon.

Aussitôt l’on se mit à crier pour annoncer la grande et bonne nouvelle qui assurait la succession du roi.

Martin de Thorenc écrit :

« Qui n’a pas vécu cette nuit-là ne sait pas ce qu’est l’amour d’un peuple pour son roi. Les églises s’ouvrent au son des trompettes. Des cortèges précédés de porteurs de torches et de cierges envahissent les rues et les places. Les cloches sonnent et se répondent. Un chapelain va de monastère en monastère porter la nouvelle. »

Eudes de Thorenc raconte que, lorsque le chapelain pénétra dans le monastère de Saint-Germain-des-Prés, les moines chantaient à matines : « Béni le Seigneur, le Dieu d’Israël, parce qu’Il a visité et racheté son peuple ! »

Martin de Thorenc a entendu deux pauvres vieilles qui tenaient chacune un cierge allumé, qui couraient comme des folles et criaient à un étudiant anglais qui les interrogeait sur les causes de leur sarabande :

« Nous avons un roi que Dieu nous a donné, un superbe héritier royal par la main de qui votre roi à vous recevra un jour honte et malheur ! »

Ce fils, Philippe Auguste, c’était, après tant d’humiliations et de dépits, la force et le prestige retrouvés. D’autant qu’il semblait inspiré par Dieu.

À quatre ans, en 1169, présenté à Henri Plantagenêt qui le regarde, les yeux voilés par le mécontentement, Philippe Auguste dit au rival de son père qu’il faut aimer le roi Louis VII, la France, et lui-même, prince héritier, « afin d’obtenir par là les bonnes grâces des Dieux et des hommes ».

« Dieu a inspiré ce jour-là l’esprit et la langue de cet enfant d’élection », déclare Martin de Thorenc, témoin de la rencontre.

La naissance de Philippe Auguste incitait les détenteurs de fiefs et de bénéfices à louer le roi, à lui faire acte d’allégeance alors qu’ils n’étaient pas ses vassaux et que leurs possessions étaient situées sur des terres plus ou moins éloignées du domaine royal.

Une princesse bretonne envoie ainsi à Louis VII un messager porteur d’une missive dans laquelle cette fille du comte de Richemond supplie le roi de lui offrir, « à moi qui vous aime tant, quelque insigne amoureux… Sachez que j’aimerai mieux être mariée à l’un de vos sujets, si humble soit-il, que d’épouser le roi d’Écosse… J’irai à Saint-Denis pour faire mes dévotions et aussi pour avoir le bonheur de vous voir… ».

En Champagne, en Bourgogne, on recherche la protection de Louis VII en même temps qu’on célèbre Philippe Auguste.

« Souvenez-vous, dit en 1166 l’abbé de Cluny à Louis VII, que votre royaume ne se compose pas seulement de la France, bien qu’il en porte spécialement le nom. La Bourgogne aussi est à vous. Vous ne devez pas moins veiller sur celle-ci que sur celle-là. »

En Bresse, en Bugey, en Vivarais, en Dauphiné, on appelle le roi : « Venez dans ce pays où Votre présence est nécessaire. »

Les religieux de la Grande-Chartreuse manifestent leur joie quand ils apprennent la naissance du dauphin : « Ils reconnaissent là la main de Dieu. »

L’abbé de la Chaise-Dieu et l’abbé de Vézelay, là où saint Bernard a prêché la croisade aux côtés de Louis VII, s’adressent au roi leur protecteur :

« Nous vous remercions de l’ineffable affection de coeur que vous n’avez cessé de témoigner, en paroles et en actes, à notre personne et à notre Église. Sachez que dans tous les sacrifices, psaumes, cantiques, hymnes spirituels offerts par nous à Dieu tous les jours, votre souvenir tient une large place… », écrit ainsi l’abbé de la Chaise-Dieu.

Celui de Vézelay conclut sa lettre au roi en écrivant : « Je remets entre vos mains ces privilèges, tant apostoliques que royaux, ainsi que l’abbaye de Vézelay elle-même. Disposez de tout suivant les convenances de votre justice. »

L’archevêque de Narbonne, l’abbé de Saint-Gilles prient pour le roi de France : « Votre grâce magnifique nous a rendus tranquilles et heureux. Nous avons confiance en vos bienfaits, en votre protection, plus qu’en celle d’aucun autre mortel. »

Les habitants de Toulouse, menacés par l’« Anglais » Henri Plantagenêt, se tournent vers Louis VII :

« Ne laissez pas plus longtemps détruire Toulouse, qui est votre ville ; nos concitoyens, qui sont à vous ; cette terre, qui est la vôtre. »

En ces années qui suivent la naissance de Philippe Auguste, j’entends ces voix qui viennent de toute la terre de France et qui s’assemblent, se recouvrent pour constituer comme une cotte de mailles, celle d’un grand royaume de France allant du Languedoc à la Flandre, de la Bourgogne à la Bretagne.

J’écris ceci en 1322, après les règnes de Philippe Auguste, de Saint Louis et de Philippe le Bel, après que ces grands rois, ces fondateurs du royaume, ont chacun à leur manière martelé, pour l’unir et la durcir, cette cotte de mailles.

Mais ce travail de forgeron du royaume français a commencé dès 1170.

Martin et Eudes de Thorenc rapportent ce qu’écrit en 1173 à Louis VII Ermengarde, vicomtesse de Narbonne, amie et alliée du pape Alexandre III :

« Tout ce que je demande, c’est que vous veuillez bien et souvent vous souvenir de moi, car, après Dieu, tout mon espoir, très cher Seigneur, est en vous. »

Elle appelle Louis VII à venir les protéger de l’Anglais Plantagenêt :

« Nous sommes profondément attristés, mes compatriotes et moi, de voir la région où nous sommes exposée par votre absence, pour ne pas dire par votre faute, à passer sous la domination d’un étranger qui n’a pas sur nous le moindre droit.

« Il ne s’agit pas seulement de la perte de Toulouse, mais de notre pays tout entier, de la Garonne au Rhône, que nos ennemis se vantent d’assujettir. Je sens déjà qu’ils se hâtent, voulant, après avoir asservi les membres, s’attaquer plus facilement à la tête. Je supplie Votre vaillance d’intervenir et d’apparaître avec une forte armée parmi nous. Il faut que l’audace de vos adversaires soit punie, et les espérances de vos amis réalisées. »

Ces appels qui ont traversé les années et que j’écoute donnent force à Louis VII.

Henri Plantagenêt a beau recevoir l’hommage de Raimond V de Toulouse, ce qui lui permet d’annexer le Languedoc à l’Aquitaine, et conduire la guerre contre Louis VII à compter de 1173, c’est vers le roi de France que se tournent les peuples et les seigneurs féodaux.

Quant aux fils d’Henri Plantagenêt – Henri le Jeune, Richard, Geoffroy, Jean –, ils veulent aussi se débarrasser de la tutelle de leur père, et, dans ce but, recherchent eux-mêmes l’alliance de Louis VII.

Henri Plantagenêt, roi d’Angleterre, pouvait bien construire de puissants châteaux forts sur la frontière de Normandie, et faire admirer celui de Gisors qui paraissait invincible, la division était dans son camp.

Contraint souvent de s’incliner devant l’Anglais, Louis VII incarnait désormais l’espérance.

Un jour de 1174, Martin et Eudes de Thorenc chevauchaient aux côtés de Louis VII et de son fils Philippe Auguste, alors âgé de neuf ans.

« Nous nous arrêtâmes devant le château de Gisors, raconte Martin de Thorenc, et les barons de l’escorte royale s’extasièrent devant la beauté, la puissance et la hauteur du château fort. Tout à coup, Philippe Auguste fit cabrer son cheval et s’écria :

– Vous voilà plein d’admiration devant ce monceau de pierres ? Par la foi que je dois à mon père, je voudrais que ces moellons fussent d’argent, d’or ou de diamant.

« Je m’étonnais de ce propos, poursuit Martin de Thorenc, quand le jeune prince me répondit en me toisant :

– Il n’y a rien là de surprenant : plus sera précieuse la matière de ce château, plus j’aurai plaisir à le posséder quand il sera tombé entre mes mains.

« Je remerciai Dieu, ajoute Martin de Thorenc, d’avoir donné au royaume de France un enfant qui ferait un si grand roi. »

7.

Il faut du temps pour que le grain semé devienne épi.

De nombreuses années encore s’écouleront avant que l’enfant Philippe Auguste ne règne en grand roi.

Louis VII attend ce moment-là.

« Le roi est faible, découragé, écrit Martin de Thorenc. Il veut assurer à son fils une tranquille succession et il n’appelle plus à revêtir l’armure, à enfourcher le destrier, à brandir le glaive pour s’opposer aux chevauchées des fils d’Henri Plantagenêt, à leurs conquêtes en Languedoc, en Limousin, en Gascogne. »

Richard, qu’on nomme Coeur de Lion, est le plus entreprenant des rejetons du souverain d’Angleterre. Il brûle les villages, enlève les femmes et les filles de ses hommes libres pour en faire ses concubines et les livrer ensuite à ses soldats. Il massacre ceux qui résistent. Il détruit les châteaux et rase les donjons.

« La crainte est grande, ajoute Martin de Thorenc, que Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre, ne veuille terrasser le royaume de France. On sait qu’il a convoqué son armée en vue de marcher et de chevaucher vers Paris. Dieu seul, tant le roi Louis VII est las, peut sauver le royaume de France ! »

L’Église entend les prières que mes aïeux et les barons de France adressent à Dieu. Le pape Alexandre III exige qu’Henri Plantagenêt signe la paix avec Louis VII et se reconnaisse son vassal. Sinon, l’interdit sera jeté sur sa personne et son royaume.

Le légat du pape, Pierre de Pavie, dicte ces conditions à Henri Plantagenêt. Il évoque les accusations qui pèsent sur le roi d’Angleterre. On le soupçonne d’entretenir des relations coupables avec Alix, seconde fille de Louis VII et fiancée à Richard Coeur de Lion.

Le 21 septembre 1177, à Nonancourt, près d’Ivry, Louis VII et Henri d’Angleterre se rencontrent en présence du légat du pape et de leurs barons. Les rois se jurent amitié, promettent de partir ensemble en Terre sainte pour une nouvelle croisade.

Louis VII n’a rien cédé. L’Église, inspirée par Dieu, a été son bouclier. Il peut préparer le sacre de son fils Philippe Auguste, qui, en cette année 1179, a quatorze ans.

Les archevêques, évêques, abbés et barons du royaume se réunissent à Paris dans le palais épiscopal.

Louis VII s’avance lentement, entre dans la chapelle de l’évêque Maurice de Sulli, il s’agenouille, prie, puis s’adresse dans la grand-salle du palais à l’assemblée :

« Je veux, dit-il, avec votre conseil et votre assentiment, faire couronner mon très cher fils Philippe le jour de la prochaine fête de l’Assomption.

– Soit ! Soit ! » répondent unanimement les ecclésiastiques et les barons.

Et Louis VII prépare un édit royal qui convoque à Reims, pour le sacre, le 15 août 1179, les Grands du royaume.

« Mais, s’exclame Martin de Thorenc, qui peut disposer de l’avenir ? »

Dieu est seul souverain du temps.

Un jour du début du mois d’août, Louis VII et Philippe Auguste sont à Compiègne dans le château entouré de forêts giboyeuses.

« Nous avons chassé en compagnie du roi et de son fils, écrivent Martin et Eudes. Tout à coup, alors que nous avions chevauché toute la journée et rentrions au château, quelqu’un s’enquiert de Philippe. Nul ne l’a vu. On le cherche avec angoisse, mais il ne reparaît pas de deux jours. Les battues sont vaines. Le roi demeure prostré, comme écrasé par l’inquiétude.

« Au soir du deuxième jour, on vit reparaître Philippe, hâve, épuisé, couché sur l’encolure de son cheval. On le porte, on le dépose sur sa couche. Il divague, le corps brûlant, et les médecins annoncent sa mort prochaine… »

« On ne saurait décrire le désespoir du roi. C’était comme si son corps s’était vidé de son sang. Il resta accablé plusieurs jours, se rendant souvent auprès de son fils et se désolant de le découvrir brûlant de fièvre, le visage couvert de sueur. »

Et Louis VII doit écouter, la tête penchée, les lugubres prophéties des médecins et chirurgiens.

Il décide alors de se rendre à Cantorbéry sur la tombe de Thomas Becket, afin que ce martyr appuie devant Dieu les prières et suppliques que le roi de France récite pour obtenir la guérison de son fils.

Martin de Thorenc raconte :

« J’ai accompagné le roi à Cantorbéry. Nous avons prié, agenouillés épaule contre épaule, et un vieux prêtre est venu nous assurer que le martyr, Thomas Becket, lui était apparu et lui avait dit qu’il choisissait Philippe pour être le vengeur du sang répandu, celui qui devait punir et dépouiller un jour ses meurtriers. »

Ainsi Dieu, par l’apparition et les propos de Thomas Becket, exhortait Philippe à s’opposer à Henri Plantagenêt, roi d’Angleterre.

Telle était bien la mission confiée au futur roi de France.

Car le miracle s’est produit.

Philippe Auguste a réchappé à la maladie au moment où son père priait à Cantorbéry. Et comme si la vie de l’un se payait de la vie de l’autre, Louis VII, rentrant en France, qui s’était arrêté à l’abbaye de Saint-Denis, fut saisi par le froid et toute la partie droite de son corps s’en trouva paralysée.

La mort avait déjà saisi la moitié du vif.

Le roi ne put donc assister au sacre de Philippe Auguste, ce fils qu’il avait tant attendu.

Le 1er novembre 1179, dans la cathédrale de Reims, l’archevêque Guillaume de Champagne, oncle de Philippe Auguste, oint le fils de Louis VII et le couronne roi de France.

Dans la nef, les archevêques et évêques de tout le royaume, et l’abbé de Saint-Denis, qui a la garde des insignes royaux, se pressent aux côtés des grands vassaux du roi et d’une foule de chevaliers.

Hors de la cathédrale, le peuple attend.

Il voit passer les chevaliers du roi d’Angleterre qui apportent les présents d’Henri Plantagenêt : bijoux, plats en or et argent, ainsi que du gibier provenant de ses chasses. La mort est ainsi présente, offerte parmi ses dons par Henri Plantagenêt.

Et l’absence de Louis VII rappelle qu’elle s’est par ailleurs déjà emparée de la moitié du corps du père du nouveau roi.

Quelques mois plus tard, le 18 septembre 1180, elle l’emporte au royaume des morts, là où Dieu, Souverain suprême, juge chacun des hommes rappelés à Lui.

deuxième partie

(1180-1190)

« Avec l’aide de Dieu, je croîtrai en hommes, en âge et en sagesse. »

Philippe Auguste,

1185.

8.

Le 20 septembre 1180, soit deux jours après la mort du roi Très Chrétien Louis VII, Martin de Thorenc, son vassal et mon aïeul, s’en est allé rejoindre son suzerain auprès de Dieu.

J’ai souvent transcrit dans ma chronique ses écrits et propos tels que ses descendants, Eudes, Henri, Denis, les ont conservés et transmis, enrichis de leurs propres souvenirs.

Je le répète avec fierté : tous les Thorenc de Villeneuve ont servi les Grands Capétiens, ces rois fondateurs qui ont construit ce château fort inexpugnable qu’est le royaume de France.

Le premier de ces fondateurs, l’héritier de Louis VII, est le roi Philippe Auguste.

Sa naissance si attendue fut à ce point reçue comme miraculeuse qu’on le nommât Philippe Dieudonné, et, plus tard, quand il eut agrandi le royaume, on l’appela non seulement Philippe Auguste, mais aussi le Conquérant.

Eudes de Thorenc dit du roi qu’il fut dans sa jeunesse « toujours hérissé, maupigné » – mal peigné.

Il n’eut guère le temps de s’instruire, souverain à quatorze ans, puisque, dès le mois de novembre 1179, son père Louis VII ne fut plus qu’un corps paralysé attendant sur sa couche que la mort le saisisse en son entier.

Philippe Auguste régna donc, écrasé par la meule des charges royales. Le défunt roi son père avait souvent été faible avec les ennemis de la foi. Philippe Auguste, le Pieux, fut sévère.

Dès le mois de février 1180, il décida de châtier et dépouiller les Juifs, accusés de s’abreuver du sang de jeunes chrétiens égorgés dans un rituel barbare. Les portes des synagogues furent forcées, les fidèles battus ou massacrés, leur or, leur argent et leurs vêtements volés. Pour racheter leur délivrance, les survivants durent payer trente et une mille livres, et cela ne leur conféra aucune garantie, car pour le jeune monarque, la mort infligée aux Infidèles, aux hérétiques, aux blasphémateurs, était acte de piété.

Les Juifs sont expulsés de toutes les villes du royaume. L’ordonnance royale ne leur laisse que trois mois pour vendre leurs biens meubles, et le roi s’arroge la propriété de leurs immeubles.

Eudes de Thorenc raconte :