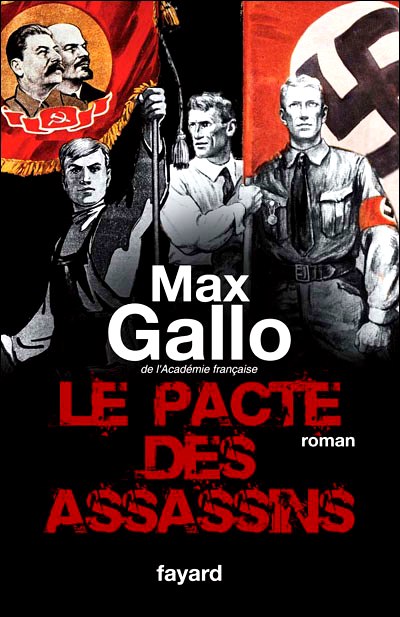

MAX GALLO

Le Pacte des assassins

roman-histoire

Fayard

En hommage à Margarete Buber-Neumann, figure héroïque du XXe siècle. Communiste allemande, elle se réfugia en URSS pour fuir Hitler. Staline la déporta en Sibérie et en février 1940, pour « honorer » le Pacte germano-soviétique – Le Pacte des assassins –, il la livra aux nazis qui la déportèrent à Ravensbrück.

Elle fût, en 1949, le grand témoin à charge contre les totalitarismes complémentaires, le Rouge et le Noir.

Ses livres – Déportée en Sibérie, Déportée à Ravensbrück (Seuil, 1986 et 1988) – m’ont nourri. Mais les personnages de ce roman-ci sont imaginaires, s’ils doivent cependant tout à l’Histoire.

M. G.

« À chaque jour, à chaque heure, année après année, il fallait lutter pour le droit d’être un homme, le droit d’être bon et pur. Et ce combat ne devait s’accompagner d’aucune fierté, d’aucune prétention, il ne devait être qu’humilité. Et si, au moment le plus terrible, survenait l’heure fatale, l’homme ne devait pas craindre la mort, il ne devait pas avoir peur s’il voulait rester un homme. »

Vassili Grossman

Vie et destin

PREMIÈRE PARTIE

1.

Elle s’appelait Julia Garelli-Knepper.

Tous ceux que fascinent les vies extraordinaires, ces destins dont on peut croire que les dieux les dessinent afin d’éclairer les humbles mortels, devraient connaître celle de cette comtesse vénitienne.

Je l’ai rencontrée pour la première fois à la fin de l’année 1989. J’avais quarante ans. Je venais de terminer un roman, Les Prêtres de Moloch, que je voulais lui dédier.

Julia Garelli-Knepper était déjà une vieille femme, mais, assis en face d’elle, j’ai vite oublié qu’elle était née à Venise en 1900, dans un petit palais de marbre gris situé à l’extrémité de la Riva degli Schiavoni, face à la lagune et au grand large.

Elle se tenait très droite, ses gestes étaient brusques, son regard vif. Elle m’a interrogé, étonnée, disait-elle, qu’un homme de ma génération se souvînt d’elle dont la presse n’avait parlé qu’en 1949, quand le risque de guerre entre la Russie communiste, ses satellites et les États-Unis paraissait grand.

— J’ai tenu ma place. C’était un devoir de vérité que j’avais à accomplir, m’a-t-elle dit d’une voix qui ne chevrotait pas, mais était, au contraire, claire et ferme.

Elle a hoché la tête quand je lui ai confié que j’étais né cette année-là, en 1949.

— Seulement de l’histoire, pour vous, alors, a-t-elle ajouté.

Il y avait une pointe de mépris et de déception dans son propos.

— Que pouvez-vous savoir de ce qui s’est réellement passé dans ce siècle ?

En se penchant avec précaution, comme si son dos avait été douloureux, elle a pris le manuscrit des Prêtres de Moloch et a commencé à le feuilleter, lentement d’abord, puis de plus en plus vite, avec une sorte de lassitude et en même temps de colère.

— Expliquez-moi, a-t-elle dit en fermant les yeux, sa nuque appuyée au dossier du fauteuil, le manuscrit posé sur ses cuisses.

J’ai hésité, mesurant l’abîme qui séparait ce que j’avais écrit de ce qu’elle avait vécu.

J’avais lu ses souvenirs, publiés en 1949.

Il s’agissait de deux tomes aux titres étranges. Le premier s’intitulait : Tu leur diras qui je fus, n’est-ce pas ? ; et le second : Tu auras pour moi la clémence du juge.

Elle racontait comment, quand la Grande Guerre avait submergé Venise, comme toute l’Europe, elle s’était enfuie en 1917 avec Heinz Knepper, un révolutionnaire allemand, prisonnier évadé.

Ils avaient gagné la Suisse. Elle avait ainsi connu Lénine qui s’y trouvait réfugié.

Avec Heinz Knepper elle avait été du voyage des bolcheviks, rejoignant la Russie en traversant l’Allemagne avec la complicité du haut état-major allemand.

Ses souvenirs m’ont laissé fasciné. Elle avait côtoyé Staline et tous les dirigeants bolcheviques, rencontré Hitler, déjà chancelier. Puis la patte de Staline s’était abattue en 1937 sur Heinz Knepper, exilé à Moscou comme tant d’autres communistes étrangers.

J’avais cité en exergue des Prêtres de Moloch une phrase prononcée par Knepper quand les agents des « Organes », la police secrète de Staline, viennent l’arrêter. Il regarde Julia qui tente de retenir ses larmes et murmure, au moment où les agents l’entraînent : « Pleure donc, va, il y a bien de quoi pleurer. »

Ces mots m’avaient bouleversé, et, parce que j’avais voulu que Les Prêtres de Moloch s’adressent à la raison du lecteur, davantage qu’à sa sensibilité, j’avais fait suivre les mots de Knepper d’une phrase implacable de Voltaire :

« Les hommes tels qu’ils sont, en effet, des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. »

Heinz Knepper avait disparu dans les labyrinthes des prisons de Staline.

Quelques mois plus tard, Julia, déportée en Sibérie, avait appris qu’il avait été fusillé à Moscou dans les jours qui avaient suivi son arrestation.

Les communistes avaient effectué le travail que les nazis n’avaient pas pu accomplir. Et le 8 février 1940, les agents des « Organes » avaient livré à la Gestapo Julia Garelli-Knepper et d’autres communistes allemands, comme pour prouver leur volonté d’honorer le pacte Hitler-Staline signé en août 1939.

Julia Garelli-Knepper avait été enfermée au camp de concentration de Ravensbrück et elle avait eu assez de volonté, de force et de chance pour échapper à la mort.

En 1949, après la publication de ses deux tomes de mémoires, elle avait témoigné que l’URSS, comme l’Allemagne de Hitler, avait été un État concentrationnaire. Et qu’aux cris des millions de victimes de la barbarie nazie répondaient en écho les voix des déportés de Sibérie.

On avait voulu la faire taire.

Quand je lui avais parlé des souvenirs de Julia Garelli-Knepper, mon propre père, instituteur, l’avait accablée.

Cette comtesse n’était qu’une renégate, avait-il décrété.

Quand il avait prononcé ce mot, tout son visage avait exprimé le mépris.

Il avait poursuivi en déclarant qu’elle avait à l’évidence collaboré avec les SS à Ravensbrück : sinon, comment aurait-elle survécu ?

J’avais protesté. Je m’étais indigné : avait-il lu les livres de Julia Garelli ?

Littérature de guerre froide, m’avait-il répondu. Cette femme n’avait été qu’un pion poussé par les services secrets américains contre l’Union soviétique.

Je n’avais pas vécu cette période, avait-il conclu, je n’y comprenais donc rien.

Mon père est mort en 1985, à soixante ans, sans renoncer à ses illusions ni à ses croyances. Et ce n’est qu’après son décès que j’ai commencé à écrire Les Prêtres de Moloch. Mais ma main tremblait, ma phrase se brisait comme si j’avais été en train d’accomplir un sacrilège, presque un parricide.

Peut-être est-ce pour ne pas profaner le tombeau de mon père qu’au lieu d’affronter la vérité nue, telle que Julia Garelli-Knepper la rapportait, j’ai évoqué la cruauté du XXe siècle en me bornant à écrire une fable mythologique, mettant en scène dans ces Prêtres de Moloch une confrérie dévouée à ce dieu anthropophage ?

J’avais imaginé que ces prêtres, afin de nourrir Moloch et de rétablir sa domination sur le continent européen qui lui avait échappé, avaient suscité, tout au long du XXe siècle, les guerres, les révolutions, les persécutions, les famines, les massacres qui avaient gorgé cette terre de sang.

Ils avaient détourné les espérances afin qu’elles deviennent les ressorts les plus pervers et les plus efficaces de la barbarie.

Ils avaient prêché les croyances les plus folles, propres à faire de chaque homme un fanatique, donc un tueur.

Les hommes avaient revêtu des chemises noires, brunes ou rouges. Et des enfants par centaines de milliers avaient été poussés dans les chambres à gaz, brûlés dans des fours crématoires, ensevelis par les ruines des villes écrasées sous les bombes au phosphore, et leurs cendres avaient été dispersées d’un bout à l’autre de l’Europe, ou leurs restes calcinés enfouis dans les fosses communes.

Voilà ce que j’avais écrit, ai-je dit à Julia Garelli-Knepper, toujours immobile, ses mains couvertes de tavelures posées à plat sur mon manuscrit.

— Venez, a-t-elle murmuré en se levant difficilement, et mon manuscrit a glissé, ses feuillets se dispersant sur les tommettes rouges.

Elle ne s’est pas excusée, m’a pris le bras, a murmuré que la nuit allait tomber et qu’elle voulait faire quelques pas – « encore quelques pas », a-t-elle répété – avant que l’obscurité n’efface la beauté du monde.

C’était un crépuscule de décembre au bord de la Méditerranée. L’horizon, au sud, était rouge, les îles de Lérins, les massifs de l’Estérel et des Maures, embrasés. Le village de Cabris, situé sur un promontoire face au mas de Julia Garelli-Knepper, était encore éclairé par une lumière vive que l’ombre sanguine commençait à dévorer.

Julia Garelli-Knepper tenait mon bras mais ne s’y appuyait pas. Elle me guidait à travers l’oliveraie, s’arrêtant parfois devant un arbre au tronc gris torturé par le temps.

Nous avons marché ainsi en direction du village, puis elle s’est immobilisée, se tournant vers le mas dont nous nous étions éloignés d’une centaine de pas.

C’était un bâtiment trapu, l’une de ces fermes fortifiées qui servaient jadis d’avant-postes et de redoutes aux villages perchés, toujours menacés, même loin à l’intérieur des terres, par une incursion des Barbaresques. Une tour carrée en pierres de taille, comme une vigie ou un donjon, s’élevait à l’un des angles du mas.

— C’est mon sanctuaire, a expliqué Julia. Là sont mes archives. J’ai longtemps craint un coup de main, une agression. Ils y ont pensé, à Moscou, je l’ai su plus tard. Les Russes avaient chargé les services secrets roumains, allemands et même bulgares, de détruire ces archives et d’en finir avec moi. Ç’aurait bien sûr été maquillé en sordide fait-divers, en crime de rôdeur. On m’a protégée, et maintenant le danger est passé. Les historiens imaginent qu’ils n’ont plus grand-chose à apprendre. Plus personne ne discute désormais l’existence du goulag. On ne s’intéresse donc plus à moi. Je survis. Mais à quoi me sert la paix ?

Elle s’est interrompue puis a repris :

— Votre fable, vos prêtres de Moloch, c’est une manière de déguiser, d’étouffer la vérité. Moloch puise sa force dans le mensonge et la dissimulation, les rêveries et les mirages, les contes et l’oubli, et votre fatras mythologique n’est qu’un paravent de plus. Les agents des « Organes », les retraités du crime riront à gorge déployée en vous lisant !

Elle s’est remise à marcher, ne paraissant pas mesurer qu’elle venait d’anéantir mon travail en quelques mots. Elle m’expliqua que la Fondation Garelli-Knepper qu’elle avait créée dans les années 1960 n’avait plus d’activité, et à la manière dont elle me regardait, j’avais l’impression qu’elle m’en rendait responsable.

— Ils croient tous que tout a été dit, ressassé. Qu’on en a fini avec le passé, qu’il est aussi lointain que le dieu Moloch. Mais – elle a eu un brusque mouvement de la tête – c’est une illusion !

Elle a prononcé ces derniers mots avec une force inattendue :

— Il faut atteindre l’os, quand on soigne une plaie gangrenée. Il faut tout redire à chaque génération nouvelle. Tout redire, tout expliquer. Assez de fables, la vérité !

Tout à coup, elle a paru s’affaisser, s’accrochant à mon bras. Elle a murmuré que la mort, qui avait été patiente et généreuse avec elle, était maintenant à l’affût, toute proche, prête à bondir. La mort l’avait laissée témoigner, mais à présent le sursis s’achevait.

— J’ai pourtant tant de choses encore à dire, a-t-elle ajouté en se redressant et en posant ses mains sur mes épaules.

Elle m’a longuement dévisagé et son regard était si intense que j’ai baissé les yeux.

— Qui vous envoie, David Berger ?, a-t-elle demandé.

L’interrogation m’a paru si étrange, puisque je lui avais expliqué dans de nombreuses lettres le sens de ma démarche, que j’en ai frissonné.

Nous sommes retournés à pas lents vers le mas.

Elle s’arrêtait presque à chaque pas, décrivant les documents qu’elle possédait, qu’elle avait recueillis dans toute l’Europe et ceux que des témoins souvent anonymes avaient envoyés à la Fondation. Elle avait aussi classé plusieurs dizaines de carnets manuscrits qui devraient permettre de compléter ses deux volumes de mémoires.

Dans la grande pièce du mas, j’ai entrepris de ramasser les feuillets de mon texte cependant que Julia avait repris sa place dans le grand fauteuil en bois.

— Je ne sais qui vous envoie, David Berger, a-t-elle dit en répétant mon nom d’une voix de plus en plus faible : David Berger, David Berger…, comme si elle avait voulu se l’approprier, y découvrir quelque secret.

J’ai de nouveau frissonné, l’assurant derechef que personne ne m’avait incité à la rencontrer, mais, quand j’avais vu les Berlinois détruire la tumeur purulente qu’avait été ce Mur partageant leur ville et leur pays en deux moignons, j’avais eu le désir de connaître les sentiments de celle dont la vie incarnait le siècle. Et j’avais voulu lui soumettre les Prêtres de Moloch avant de lui dédier ce livre.

Mais, ai-je dit en baissant la tête, elle ne le souhaitait sans doute pas, et elle avait d’ailleurs, d’un revers de phrase, chassé mon désir de voir ce livre publié.

En lui avouant ma déception, j’avais espéré qu’elle me démentirait, mais elle a paru ne pas m’entendre.

— Je ne sais qui vous envoie, David Berger, a-t-elle repris, mais vous êtes là. Vous êtes né en 1949 !

Elle a souri.

— Cette année-là, deux gardes du corps m’accompagnaient. Staline avait donné l’ordre de me faire taire. Staline en personne ! Et vous êtes né en 1949 ! Quand on a vécu longtemps, que la mort n’a pas cessé de vous frôler, quand on a côtoyé des milliers d’humains, appris pour préserver sa vie à les juger d’un seul regard, et qu’on a échappé à leurs griffes, qu’on a ainsi pu survivre, qu’on a lassé la mort elle-même, on agit d’instinct. Votre regard n’est pas trouble, David Berger, mais il n’a pas le vide bleuté de certains de nos gardiens aux beaux visages.

Elle s’est légèrement penchée.

— Je vous fais confiance, David.

L’obscurité avait peu à peu envahi la pièce et maintenant je distinguais à peine la silhouette de Julia Garelli-Knepper, silencieuse et immobile. J’étais accroupi à ses pieds, n’osant plus bouger, les feuillets des Prêtres de Moloch répandus autour de moi.

— Il faudrait…, a-t-elle commencé.

Elle s’est aussitôt interrompue comme si elle s’était trouvée au bord d’un gouffre, n’osant le franchir d’un bond.

Enfin elle s’est élancée.

Elle me proposait de m’installer au mas pour quelques jours, d’examiner avec elle les archives de son sanctuaire, d’en devenir, si cela m’intéressait, le conservateur. J’étais né en 1949, et cela lui convenait. Il lui fallait un homme qui n’aurait pas été compromis, souillé ou martyrisé dans le premier versant du siècle.

— Je ne veux pas d’un survivant, a-t-elle répété.

— Je suis peut-être un héritier, ai-je répondu.

Elle s’est enfoncée dans un long silence, puis, d’une voix haletante, elle s’est remise à parler :

— Je m’en vais, David Berger. Je dois léguer ce que je sais, ce que j’ai accumulé. À qui ? Pourquoi pas à vous ? Dans les camps, ceux d’Asie centrale ou à Ravensbrück, on n’avait que quelques secondes pour choisir la camarade à laquelle on allait confier sa vie. Elle vous aidait, vous protégeait ou bien vous livrait. C’était la vie ou la mort. Je vous choisis, David Berger. C’est un don accablant. Il peut vous écraser, si vous trahissez tous ceux que vous allez rencontrer. Ce sera, entre le passé et vous, un pacte de haine et d’amour. Aurez-vous la force nécessaire ? Il vous faudra du temps. Il vous faudra laisser les vies enfouies renaître en vous. Vous les reconstruirez. Elles murmureront, comme celles et ceux qui allaient mourir me l’ont chuchoté : « Tu leurs diras qui je fus, n’est-ce pas ? Tu auras pour moi la clémence du juge… » Leur renaissance sera votre naissance.

Julia Garelli-Knepper est morte quelques mois plus tard.

Elle m’avait désigné comme administrateur de sa Fondation, conservateur des fonds d’archives qu’elle possédait, à charge pour moi de les préserver, de les inventorier et de les faire connaître.

J’ai mis près de vingt ans à composer et terminer ce livre écrit à partir de ses archives et de ses carnets. Le temps passe si vite !

J’ai essayé d’être fidèle à l’un des derniers vœux qu’elle avait exprimé :

— Prenez la vérité pour horizon, David. Que rien ne vous arrête. Ne nous trahissez pas, nous qui sommes morts !

2.

J’ai été plusieurs fois tenté, au cours de ces vingt années écoulées, de rompre le contrat que j’avais signé avec Julia Garelli-Knepper. Je sortais accablé du « sanctuaire » où les documents que je devais classer et consulter étaient entreposés.

Je chancelais. J’avais la nausée.

De chaque pièce d’archives, de chaque carnet, la souffrance et le sang suintaient.

Je m’éloignais du mas à grands pas. Je ne répondais pas à madame Cerato, la gardienne, qui m’annonçait que le déjeuner était servi, et je l’entendais qui demandait à son mari, Tito, de « voir un peu ce que je faisais », car elle s’inquiétait.

Je sautais d’une restanque à l’autre, je butais sur une souche, je frottais mes mains contre l’écorce des oliviers. Je venais d’être le témoin de tant de crimes que j’en avais les doigts souillés, comme si j’avais retourné des cadavres, fouillé dans des fosses.

Je prenais la fuite. Je voulais oublier les héros et les traîtres, ces hommes et ces femmes qui avaient partagé la même foi, qui souvent avaient été complices et étaient donc parfois unis dans le crime, mais les uns devenaient par lâcheté les dénonciateurs et les bourreaux des autres qui étaient arrêtés, torturés, déportés, livrés à leurs pires ennemis, fusillés. Et ceux qui ne l’étaient pas mouraient de faim et de froid, le corps couvert de plaies, de vermine.

Je me persuadais que ces faits étaient connus, qu’ils avaient fait scandale, qu’on avait accueilli et rendu hommage aux survivants, aux dissidents.

Et Julia Garelli-Knepper avait eu sa part de gloire et de revanche.

Puis l’oubli recouvrait de son épais silence, de son inaltérable indifférence ce qui, un temps, avait été en pleine lumière.

Assis sur le bord d’une restanque, la tête appuyée dans le creux des mains, je m’emportais contre moi-même.

À quoi bon essayer de redonner vie à ce qui avait été exhumé, puis, après les discours, les célébrations, les indignations, les livres et les couronnes, enterré de nouveau – et ne restaient plus que quelques mots en guise de souvenirs : stalinisme, nazisme, goulag, système concentrationnaire, totalitaire…

Mais continuaient de pérorer sur les tribunes des orateurs dont je sentais bien qu’ils auraient été capables de recommencer la même aventure, parce que, disaient-ils, ça n’était pas les principes qui étaient en cause, mais leur mauvaise application !

Je pensais à mon père. Tout ce que je lisais dans les archives et les carnets de Julia Garelli-Knepper m’incitait à analyser son comportement, les causes de son aveuglement, l’assurance qu’il avait montrée en condamnant les « renégats » – dont la renégate Julia Garelli-Knepper – comme si ceux-ci n’avaient pas été les victimes d’une foi à laquelle ils avaient cru pour la plupart. Et leur souffrance était l’honneur des hommes…

Je maudissais et méprisais mon père.

Puis ces sentiments violents envers un mort me culpabilisaient. Je m’en prenais alors à Julia Garelli-Knepper qui avait si dédaigneusement écarté ma fable mythologique, Les Prêtres de Moloch, alors que j’avais, dans ce livre, montré la permanence, l’éternité du Mal au-delà des croyances et des circonstances, des fanatismes qui lui donnaient à chaque époque son visage.

Communisme, nazisme, agents des « Organes », guébistes ou membres des SS, ce n’étaient là que les accents particuliers de la langue universelle qu’était le Mal.

Je me reprochais et regrettais d’avoir renoncé à publier Les Prêtres de Moloch, d’autant plus que je soupçonnais Julia Garelli-Knepper de les avoir condamnés et de m’avoir ridiculisé et humilié pour mieux me convaincre de me mettre à son service, de consacrer toute mon énergie à son histoire, à celle de cette première moitié du XXe siècle dont je pensais qu’on l’avait déjà explorée jusque dans tous ses recoins, alors que seule une œuvre évoquant la question du Mal, de l’humanité de l’homme, en somme, méritait qu’on y consacrât sa vie.

Tandis que j’étais là, dans ce sanctuaire, à dénombrer jusqu’à la nausée les trahisons et les cadavres, les lâchetés des uns, l’héroïsme des autres, qui parfois s’inversaient, au hasard des circonstances.

Je quittais donc la tour, le mas, marchais jusqu’au village, et, certains jours, j’entrais dans l’étude de maître Chamard, le notaire de Cabris, lequel avait rédigé et enregistré le contrat qui me liait à Julia Garelli-Knepper.

Il m’écoutait, bienveillant et ironique. Il me conseillait de m’accorder quelques jours, voire quelques mois de distractions. Le contrat avait prévu ces interruptions. Je continuerais à percevoir mes honoraires, mes indemnités.

Maître Chamard gérait la fortune de Julia Garelli-Knepper et m’avait chaque fois laissé entendre qu’elle était considérable. Elle possédait en indivision avec des cousins de vastes domaines agricoles en Terra Ferma ainsi que de nombreuses demeures à Venise. Mais le petit palais de marbre gris où elle était née, Riva degli Schiavoni, et les œuvres d’art, tableaux, tapisseries et sculptures qui le peuplaient, lui appartenaient en biens propres.

— Organisez donc votre temps et votre travail comme vous l’entendez, me répétait maître Chamard. Vous êtes un rentier de l’Histoire, monsieur Berger, profitez-en ! Rien, dans le contrat, ne vous interdit de compléter vos recherches loin de Cabris, ou de publier un texte personnel, ou tout simplement de vous distraire…

J’ai souvent suivi ces conseils, passant quelques semaines ou même plusieurs mois à Paris, me contentant alors de téléphoner à madame Cerato ou à maître Chamard, puis revenant précipitamment, soucieux de me ménager cette « retraite aristocratique », constatait maître Chamard.

Mais il y avait d’autres raisons à mon comportement.

La vie quotidienne et prosaïque m’ennuyait, me désespérait ; les femmes de rencontre me lassaient. J’avais besoin de la démesure, des sentiments et souffrances extrêmes tels que je les rencontrais dans les documents du sanctuaire. Je m’étais accoutumé au malaise, voire au désespoir.

Je rentrais donc, rompant des liens que j’avais eu tant de mal à nouer, abandonnant Nathalie ou Judith, Marie ou Karine, compagnes elles aussi vite déçues par mes hésitations, mes contradictions, ce qu’elles appelaient toutes mes « absences ». Je n’étais pas auprès d’elles, j’avais hâte de retourner me perdre dans le dédale des événements passés, de m’enfouir dans cette histoire de sang et de boue, d’injustice, d’espérance et de cruauté.

Je rentrais.

Madame Cerato m’accueillait comme un fils prodigue, m’embrassait, essuyant quelques larmes, marmonnant que Madame la comtesse, là où elle était, serait heureuse de me savoir de retour.

— Quand vous êtes absent, monsieur David, je sens qu’elle souffre comme si elle brûlait en enfer. Les morts sont comme nous, vous savez, en paix ou en douleur. Il faut s’occuper d’eux comme on veille sur les vivants.

J’approuvais, je ne prenais même pas le temps de dîner et rejoignais le sanctuaire.

Je n’étais qu’un drogué en état de manque.

J’allais d’un rayonnage à l’autre, j’effleurais du bout des doigts les cartons d’archives ; j’en sortais un, puis le replaçais. J’avais tant hâte que j’étais incapable de choisir, épuisant mon désir dans cette hésitation. Au bout de quelques minutes, je n’y résistais plus, je prenais un carnet, l’ouvrais au hasard, ému de reconnaître l’écriture de Julia qui m’était devenue familière.

Elle m’avait expliqué que, jusqu’en 1938, elle avait réussi à soustraire ses carnets aux fouilles régulières des agents du NKVD.

Elle habitait alors à l’hôtel Lux, à Moscou. C’est là que les Russes logeaient les dirigeants communistes étrangers qui avaient été contraints à l’exil et ceux qui travaillaient pour le Komintern, l’Internationale communiste où ils représentaient leur parti. Tous étaient surveillés, suivis par les agents des « Organes », et certains disparaissaient, mais personne n’osait s’interroger sur leur sort. Étaient-ils rentrés clandestinement dans leur pays ou bien pourrissaient-ils dans une des cellules des prisons de Moscou, la Loubianka, Lefortovo, de Boutirki ou de Sokolniki ?

Jusqu’à son arrestation et sa déportation en 1938, un an après celle de Heinz Knepper, Julia avait déjoué les pièges et les filatures du NKVD.

Elle rencontrait un diplomate italien, Sergio Lombardo, ami de son frère, le comte Marco Garelli. Elle lui passait ses carnets qui gagnaient l’Italie par la valise diplomatique, et Lombardo les remettait à Marco Garelli qui les dissimulait dans le palais de marbre gris de la Riva degli Schiavoni.

Avant même que j’eusse songé à l’interroger, Julia Garelli-Knepper m’avait confirmé que nul n’avait volé ses carnets :

— Les Russes, bien sûr, et même mon cher Heinz n’auraient pu me croire capable d’une telle folie. Et si j’avais été découverte, ils m’auraient condamnée, avec, pour une fois, de bonnes et solides raisons. Je trahissais les secrets de la Patrie du socialisme ! Heinz Knepper m’aurait accusée, maudite, répudiée. La morale individuelle, la valeur des serments, le souci d’être digne de la confiance qu’on vous accorde, tout cela est étranger aux fanatiques, or même Heinz l’était devenu. Moi, non : j’étais d’une vieille lignée vénitienne. L’un de mes ancêtres, Vico Garelli, avait été ambassadeur de la Sérénissime à Constantinople. Il avait disparu corps et biens dans la grande marée turque en 1453. Mais je suis sûre qu’il s’était conduit en homme d’honneur, comme mon frère, haut dignitaire fasciste pourtant, ami du comte Ciano, le beau-fils du Duce, mais capable de cacher sans les avoir ouverts, sous une dalle du palais Garelli, les carnets de sa folle de sœur, devenue communiste par amour pour un Juif allemand, cet Heinz Knepper qu’il maudissait et respectait tout à la fois.

Elle avait retrouvé ses carnets en 1945 et je me souviens de l’exaltation qui m’avait saisi quand, lors de l’un de mes premiers retours à Cabris, inhalant dans le sanctuaire cette odeur de poussière, âcre senteur d’une Histoire cruelle et enivrante, j’avais pris au hasard le carnet de l’année 1934 et découvert les renseignements inestimables qu’il contenait.

Tout était là comme une drogue dure, et il avait suffi de quelques pages couvertes de l’écriture minuscule mais parfaitement calligraphiée de Julia Garelli-Knepper pour que le passé m’envahisse et que, plusieurs heures durant, je perdisse conscience du présent.

Plus de sanctuaire, plus d’oliviers. J’entendais des pas.

Ce n’était point ceux de madame Cerato, mais le martèlement bruyant des agents des « Organes » qui, chaque nuit, à Moscou, en ce début d’année 1934, arrêtaient à l’hôtel Lux tel ou tel camarade étranger sans qu’on sût pourquoi, et personne ne paraissait remarquer l’absence de son voisin devenu traître, espion, renégat trotskiste, fasciste, nazi…

« Terreur, écrit Julia. L’assassinat de Kirov, le secrétaire du Parti de Leningrad, sert de prétexte à l’arrestation de dizaines de vieux camarades.

Meurtre mystérieux. Affaire privée ? Provocation ?

Terreur : nous nous terrons.

Heinz ne parle presque plus. Ses cheveux ont blanchi.

Je sais que sa foi est morte. Il ne l’avouera jamais, mais son regard est vide.

De nombreux camarades allemands qui avaient réussi à fuir la Gestapo et dont il connaît le passé révolutionnaire ont disparu dans les bruits de pas nocturnes, les claquements de portes et les sanglots des épouses.

Heinz continue chaque matin à se rendre ponctuellement à son bureau du Komintern, situé dans une aile de l’hôtel Lux. Mais qu’est devenue l’Internationale communiste, sinon le poing avec lequel Staline frappe ceux qui s’opposent à lui dans les pays étrangers ?

J’ai appris qu’en France, en Suisse, en Espagne, des camarades ont été assassinés, emprisonnés, abattus d’une balle dans la tête ou poignardés.

Que faire ?

D’un côté le fascisme, le nazisme, de l’autre cette dictature chaque jour plus implacable et qu’on appelle “le socialisme dans un seul pays”. »

L’écriture se fait plus minuscule encore et me contraint à lire plus lentement.

C’est comme si j’étais un archéologue qui creuse la terre pour atteindre la mosaïque enfouie, puis pénètre dans une galerie dont il ignore où elle va. Il craint de se perdre dans ce labyrinthe, il ne tient aucun fil d’Ariane, mais il doit poursuivre jusqu’à cette salle où tout à coup surgit de la nuit le Minotaure :

« Vu Staline, cette nuit. C’est sans doute pour que ce rendez-vous demeure secret que Heinz a été convoqué à une série de réunions du Komintern qui, exceptionnellement, doivent se tenir durant toute une semaine à Leningrad.

Staline pue le tabac et la sueur, le vieux cuir aussi. Je ne l’ai plus revu depuis des années. C’est le seul homme dont j’aie senti qu’il avait en lui la puissance et la cruauté d’un carnassier. Il est à l’affût. Je ne saisis pas son regard, et pourtant il me fixe.

— Ceci est entre nous, camarade Garelli.

Il lève difficilement sa main gauche ; le bras est court, à demi paralysé. Il écarte les doigts.

— Voilà ceux qui savent, dit-il. Personne d’autre ne doit savoir. Tu comprends ce que cela signifie, Julia Garelli ?

Mort pour Heinz Knepper si je lui confie que le secrétaire de Staline est venu me chercher à l’hôtel Lux, si j’évoque le trajet dans la limousine aux vitres fumées, les couloirs du Kremlin déserts, Staline avec sa vareuse grise, ses bottes de cuir souple, ses yeux plissés, la peau de son visage grêlée, sa voix rauque :

— Tu es italienne, comtesse Garelli…

J’ai l’impression qu’il se pourlèche les babines tout en se lissant la moustache, en ne cessant de me dévisager.

— Tu es aussi allemande, épouse Knepper.

Sa voix siffle quand il prononce le nom de Heinz.

— Ton frère, le comte Marco Garelli, est au cabinet de Mussolini.

Il écarte les bras, le gauche à peine levé.

Il hoche la tête ; peut-être sourit-il.

— Tu mesures la confiance que j’ai en toi : tu pourrais être suspecte, mais, au contraire, camarade Garelli, le fait que tu aies rompu avec tes origines, ta classe, ta caste, pour suivre un Juif allemand, plaide pour toi.

Il se lève. J’avais oublié qu’il était aussi petit, que son corps fut à ce point inélégant, sa démarche pesante, sans grâce, celle d’un lourd plantigrade.

Il tourne autour de moi, les mains derrière le dos. Il parle vite. Je dois partir pour Venise où Hitler se rend les 14 et 15 juin afin d’y rencontrer Mussolini.

— Ton frère fera sûrement partie de l’entourage du Duce. Je veux, camarade, que tu participes aux réceptions, que tu fasses savoir à Hitler que je considère son pouvoir comme légitime, et que Staline est prêt à ouvrir avec lui des négociations.

Il s’interrompt puis résume :

— Pas de guerre entre nous.

Il frôle mon épaule de sa main, sa voix se fait plus grave, mielleuse.

Il sait les sacrifices consentis par les communistes allemands, dit-il, les persécutions dont ils sont l’objet. Mais, en cette année 1934, il faut voir la situation de plus haut. La guerre vient. La Russie soviétique ne doit pas y être impliquée.

Staline s’est penché vers moi, les paupières mi-closes, et à cet instant je me suis souvenue que Heinz m’avait confié, après l’avoir rencontré : “Il a les yeux jaunes comme ceux d’une hyène ou d’un loup. On exécute ses ordres ou on meurt, et même si on lui obéit, il peut décider de vous tuer parce qu’il pense qu’il faut être l’allié de la Mort et qu’à la fin c’est toujours elle qui gagne.”

Heinz avait ajouté : “Lénine ne l’a pas compris ; face à Staline, ce n’était en fait qu’un naïf.”

Heinz avait souri. Nous avions appris par cœur, à la mort de Lénine, le texte de la lettre au Comité central du Parti, ce testament dans lequel il avait jugé sévèrement, pensait-on, Staline :

“Staline est trop grossier, avait écrit Vladimir Ilitch, et ce défaut, supportable entre communistes, devient intolérable dans la fonction de Secrétaire général, c’est pourquoi je propose aux camarades de réfléchir aux moyens de déplacer Staline de ce poste ; et de nommer à sa place un homme qui, en tous points, lui soit supérieur, qui soit plus patient, plus loyal, plus poli, et qui ait plus de considération envers ses camarades, moins capricieux…”

Trop tard : on ne pouvait que s’incliner devant l’homme aux yeux jaunes.

Il s’était encore approché de moi et j’avais respiré son haleine alourdie d’âcres relents.

— Tu comprends ma position, Julia Garelli ; tu l’approuves, bien sûr ?

J’avais baissé la tête.

Refuser, c’était mourir et entraîner Heinz Knepper avec moi dans la fosse.

— Bien, bien, bien. Tu pars demain pour Venise.

Tout à coup, il avait ri, dévoilant des dents irrégulières et noircies.

— Là-bas, tu seras à nouveau et seulement la comtesse Julia Garelli. Peut-être vas-tu être tentée de ne pas revenir ?

Il avait eu un mouvement des épaules.

— Mais tu ne peux pas abandonner Heinz Knepper, n’est-ce pas ? »

Après cette dernière phrase, Julia a tiré un trait dans son carnet, puis elle a écrit au milieu de la ligne suivante :

« Venise, 12 juin – 5 juillet 1934 »

Elle a donc passé plus de trois semaines dans le palais de marbre gris de sa naissance.

Elle a marché Riva degli Schiavoni, sous le soleil printanier, dans cette ville qui lui est apparue si fantastique qu’elle en a pleuré. Le contraste entre l’hôtel Lux, la peur, la terreur, la grisaille d’une ville à genoux, avec ces longues queues de femmes en fichu attendant devant les prisons de Moscou pour obtenir des nouvelles des « disparus », et Venise immuable où les oriflammes noirs du fascisme paraissaient dérisoires, ce contraste-là était trop grand, insoutenable.

Je sens – je sais – qu’elle a été tentée de demeurer là, dans cette chambre du premier étage, à regarder les vaporetti glisser sur la lagune. Elle écrit :

« Je renoue avec ma vie.

Je reste assise dans la cave où, en 1917, j’avais caché Heinz, où je l’avais soigné, où nous avions préparé notre fuite.

Émue aux larmes.

Je demande à Marco, discret et élégant comme à son habitude, soucieux de m’aider, de me permettre de l’accompagner à l’aérodrome de San Nicolo où l’avion de Hitler doit se poser.

Vu, à quelques pas, Mussolini, outre gonflée d’orgueil, de suffisance, et autour de lui les hommes-insectes qu’il écarte d’un geste, qu’il rassemble, qui se courbent, qui singent leur Duce.

Marco, à l’écart avec ce diplomate allemand, Karl von Kleist, qu’il m’a présenté et qui a préparé la visite du Führer.

Voici Hitler. Il apparaît dans l’encadrement de la porte de l’appareil qui vient de se poser. Il descend maladroitement l’échelle de métal, son chapeau à la main, les cheveux soulevés par le vent, le corps serré dans une gabardine gris brun, froissée.

Je pense à Staline, ce loup aux yeux jaunes.

Hitler ressemble à un représentant de commerce, mais, quand il passe devant moi, ses yeux immenses illuminés dans son visage bouffi m’effraient. Je vois sa main aux chairs molles, ses doigts potelés. Cet homme-là, à l’étrange démarche hésitante, comme s’il craignait que ses jambes ne se dérobent, décide du sort de tout un peuple, et si demain il s’associe à Staline, l’Europe, le monde seront serrés entre les mâchoires de ces deux dictateurs.

Et nous qui avons rêvé, qui rêvons encore de révolution, quel sera alors notre destin ? J’ose penser que nos espérances sont mortes. Ou qu’elles n’étaient que des illusions. »

Quelques lignes vides, puis Julia a repris la plume :

« Insomnies.

Un homme à la villa Royale, où Mussolini recevait Hitler, s’est glissé près de moi et, sans me regarder, sans même remuer les lèvres, a murmuré :

“Heinz Knepper va bien. Il faut penser à lui.”

Chantage.

L’homme s’éloigne.

Staline me rappelle qu’il tient sa proie. Il l’égorgera si je ne transmets pas à Hitler le message dont il m’a chargée.

Encore quelques heures pour approcher le Führer qui parcourt les salles des musées, joue au touriste timide, cependant que Mussolini, en uniforme, botté, coiffé d’un fez noir, parade, incarne la puissance sûre d’elle, le maître qui fait la leçon à l’élève débutant.

J’essaie en vain de me faufiler jusque dans les premiers rangs.

— Voulez-vous que je vous présente au Führer ?

C’est Karl von Kleist qui me prend le bras, m’entraîne.

Je m’incline devant Hitler qui saisit ma main, la baise, cependant que Mussolini, impatient, me foudroie du regard.

Je recule. Je vais confier à Kleist le message de Staline. »

Julia n’évoquera plus von Kleist.

Ses notes s’espacent comme si elle n’avait plus le temps d’écrire.

Un mot ici, un autre là. Quelques courtes phrases étranges :

« Soleil dans la nuit »… « Une bouffée de vie »… « Le désir est espoir et salut. »

Karl von Kleist, bien sûr, celui dont elle ne peut écrire le nom, parce que ce serait l’aveu de leur brève liaison, de ce plaisir dérobé cependant qu’à Moscou Heinz Knepper guette chaque nuit les pas des agents des « Organes » qui viennent tirer de leur lit ces communistes étrangers, ces camarades du Komintern qui, en quelques minutes, ne sont plus que des ennemis qu’on pousse dans une voiture, qui ne retourneront plus jamais à l’hôtel Lux, qu’on entraînera de prison en prison avant de les envoyer pourrir dans un camp en Asie centrale, au-delà du cercle polaire ou en Sibérie.

Elle recommence à écrire dans son carnet le 2 juillet 1934. Sa main tremble. Elle note :

« Le soleil s’est éteint et la lagune comme ma vie est grise. »

Karl von Kleist a dû rejoindre Berlin. Elle-même s’apprête à quitter Venise et à retraverser l’Allemagne. Elle est la comtesse Julia Garelli qui se rend en Suède, puis en Finlande, et, de là, elle gagnera Leningrad et Moscou.

« Je recommence le grand voyage, écrit-elle, mais le mirage s’est dissipé. »

Elle se souvient de ces jours de la fin mars 1917 quand, tenant la main de Heinz Knepper, ils étaient montés dans le train qui, de Zurich, devait conduire à Petrograd, par l’Allemagne de Guillaume II, complice, Lénine et une poignée de bolcheviks afin qu’ils poussent la révolution jusqu’au bout, que la Russie sorte ainsi de la guerre pour le plus grand profit de l’Allemagne impériale.

Et Heinz, qui avait été admis par Lénine à faire partie du voyage, avait expliqué à Julia que la révolution était la seule vraie victoire, que les nations défaites ou triomphantes opprimaient leurs peuples, qu’il fallait briser l’ordre social et national pour les libérer. C’est ce que Lénine allait faire en Russie, et que lui, Heinz Knepper, allait accomplir en Allemagne.

Elle se souvient. Elle note seulement dans son carnet :

« C’était il y a dix-sept ans. »

Un homme, alors que le train roule en Allemagne, s’est assis près d’elle. Il lui apprend que ce 30 juin 1934, le Führer aux yeux illuminés, aux doigts potelés, a donné l’ordre de massacrer ses plus anciens camarades, ceux des Sections d’Assaut qui ont fondé avec lui le parti nazi.

Ils ont été abattus par centaines dans toutes les villes d’Allemagne et au bord d’un lac, dans le paysage bucolique de la Bavière.

Julia écrit :

« Les nuits à venir seront aussi pour nous celles des longs couteaux. »

Elle dit de l’homme qui s’est installé à ses côtés qu’il est « l’envoyé du loup aux yeux jaunes ».

La frontière russe franchie, ils sont seuls dans un wagon qui leur a été réservé et que gardent des soldats aux parements verts du NKVD.

« Je suis la camarade Garelli-Knepper.

Moscou. Limousine. Couloirs du Kremlin. Le loup en face de moi, son regard insaisissable, mais je sais que ses yeux sont jaunes.

— Ce Karl von Kleist, tu crois qu’il a transmis le message ?

Tout en m’interrogeant, Staline fait glisser les papiers qui encombrent son bureau.

— Tu as payé le prix qu’il fallait.

Staline s’interrompt.

— Mais ça ne t’a pas beaucoup coûté, je crois…

Il sourit, dodeline de la tête, débonnaire.

Il montre la photo d’un couple marchant à pas lents le long de la Riva degli Schiavoni.

— Oublions tout cela, n’est-ce pas, message et promenade… »

Julia retrouve l’hôtel Lux, son écriture change, irrégulière, secouée, brisée par l’angoisse :

« Silence. Couloirs où ne passent que des ombres. Heinz ne m’interroge pas, comme s’il savait que je suis dépositaire d’un secret maléfique.

Je l’observe cependant qu’il va et vient dans la chambre, tête penchée, visage amaigri, cheveux tout à fait blancs. C’est un arbre mort qui n’a plus d’âme et il suffirait d’une poussée pour que l’écorce s’effrite, que le tronc ne soit plus que poussière.

Mais peut-être pour Heinz ai-je la même apparence fantomatique ? Nous ne nous touchons plus, comme si l’un et l’autre craignions de découvrir ce que nous sommes devenus.

Un matin il me chuchote, regardant autour de lui comme s’il avait peur que quelqu’un ne soit dissimulé dans la chambre, mais sans doute pense-t-il que des micros ont été placés dans chaque pièce de l’hôtel Lux :

— J’attends, dit-il, ce peut être dans une heure ou une semaine, dans un jour ou un an. Mais ses yeux jaunes sont fixés sur moi. Je voudrais qu’ils ne te voient pas. Mais qui peut t’oublier, comtesse Garelli, camarade Julia ?

Il s’est approché de moi, j’ai cru qu’il allait m’enlacer, mais ses bras, qu’il avait commencé à lever, sont retombés.

Il m’a semblé qu’il ne voulait pas raviver en lui le désir et donc l’espoir.

Mais peut-être les agents des “Organes”, sur ordre de Staline, lui avaient-ils montré la photo de ce couple marchant le long de la Riva degli Schiavoni, et avaient-ils ainsi achevé de le désespérer ?

Il m’a longuement dévisagé, puis a murmuré :

— Julia, essaie de ne pas ressembler à cette femme, celle du tableau, tu te souviens ?

Et il est parti, son petit cartable noir sous le bras.

« Il y a, dans l’escalier qui conduit à ma chambre, dans le palais Garelli, le tableau de l’une de mes aïeules, la comtesse Elisabeth Garelli, qui a vécu au XIVe siècle.

Nous étions déjà l’une des familles les plus puissantes de Venise. Le peintre Vasco Morini l’a représentée debout, grandeur nature, vêtue d’une robe de soie brochée. Ses cheveux et ses yeux sont d’un noir brillant, mais sa peau est d’une blancheur de spectre. Derrière elle, une jeune fille étendue dont le sang s’écoule d’une large plaie qui entaille sa gorge.

Quand j’étais enfant, mon frère Marco me répétait que je ressemblais à cette comtesse cruelle qui avait découvert qu’à se baigner dans le sang de jeunes vierges, la peau devenait de plus en plus soyeuse, de plus en plus blanche. Alors elle avait fait construire un pressoir pour extraire le sang des jeunes filles qu’elle faisait enlever sur les placettes et dans les ruelles de Venise, voire dans les campagnes de la Terra Ferma.

Et chaque jour les corps étaient pressés, et le sang coulait jusqu’à cette vasque de marbre qu’on apercevait dans l’un des angles, au bas du tableau, cercle blanc, tache rouge dans la pénombre.

Qui suis-je ?

Celle qui se baigne dans le sang des jeunes vierges, la comtesse Elisabeth Garelli réincarnée, ou bien l’une de ses victimes ?

Et le loup aux yeux jaunes, et l’homme aux doigts potelés font tourner la roue du pressoir qui nous écrase, moi, Heinz, ainsi que des millions d’autres. »

3.

J’ai vu ce tableau.

Dans la pénombre du palais Garelli, j’ai longuement contemplé le visage d’albâtre de la comtesse Elisabeth, la criminelle, celle dont le souvenir, j’en avais acquis la certitude, avait hanté Julia tout au long des années de la Grande Terreur, quand le loup aux yeux jaunes égorgeait pour un mot de trop ou pour un silence, parce qu’il voulait que personne ne se sentît hors d’atteinte des crocs du bourreau, mais peut-être aussi parce qu’il avait d’abord besoin de se rassurer, de s’abreuver, que la peur des autres lui desséchait la bouche et le cœur, et que seul le sang frais pouvait le désaltérer.

Julia avait osé écrire cela, consciente qu’en tenant son journal, en entassant ces notations et réflexions dans ces carnets, elle offrait sa gorge au bourreau, elle l’appelait comme une suicidaire désireuse qu’on la tue. Et, en même temps, écrire était pour elle une manière d’affirmer sa liberté et son espérance.

« J’écris pour qu’on ne puisse pas ensevelir les morts sous le silence et les assassiner ainsi une nouvelle fois. J’écris pour qu’ils revivent un jour. »

Pour autant, elle n’ignorait aucun des dangers qui la menaçaient.

Staline jouait avec elle, posant parfois ses griffes sur son épaule, l’attirant jusqu’à lui, la convoquant au Kremlin au milieu de la nuit après avoir fait éloigner Heinz Knepper, l’observant silencieusement de ses yeux plissés, le visage enveloppé dans la fumée de sa pipe, lui murmurant qu’il pensait à elle pour une mission à Berlin. Il voulait qu’elle revoie Karl von Kleist, un ami précieux qui avait transmis – il en avait à présent la preuve – son message à Hitler.

— Peut-être, camarade, faudra-t-il que tu le réchauffes un peu ? Je t’en crois tout à fait capable…

Il se lissait la moustache entre l’index et le pouce, tapait le fourreau de sa pipe à petits coups sur le talon de sa botte.

Il indiquait d’un geste à Julia qu’elle pouvait partir et, au moment où elle se levait, il murmurait : « Tiens-toi prête. »

Elle rentrait glacée à l’hôtel Lux et celui qu’on appelait le commandant de l’hôtel, le camarade Gourevitch, lui faisait comprendre d’une mimique complice qu’il lui avait suffi de voir la limousine aux vitres fumées s’arrêter devant l’entrée de l’hôtel pour savoir chez qui elle s’était rendue. Mais, au bout de quelques jours, Gourevitch redevenait grossier, menaçant, et sans doute agissait-il sur ordre.

Et les nuits de Julia Garelli-Knepper étaient à nouveau peuplées de bruits de pas et de sanglots.

« Le pressoir tourne de plus en plus vite, avait écrit Julia au mois d’octobre 1936. Nos corps vont être jetés sous la meule. Heinz ne parle plus. Il m’effleure de quelques regards, mais je ne peux les retenir. Il se détourne, cache son visage entre ses mains. Son silence est un cri de détresse, mais il est si désespéré, si affaibli que sa voix est déjà morte.

Ce matin, alors qu’il était assis au bord du lit, si voûté, si las, je lui ai demandé s’il se souvenait du portrait d’Elisabeth Garelli, ce tableau de Vasco Morini qui l’avait tant impressionné lorsqu’il l’avait vu pour la première fois. C’était le 3 janvier 1917 au milieu de la nuit. Mon frère Marco et mon père étaient au front. Le palais était désert. J’avais guidé Heinz jusqu’à ma chambre, l’aidant à monter l’escalier parce que ses blessures n’étaient pas cicatrisées et qu’il fallait attendre plusieurs jours encore avant de tenter de fuir Venise, de passer en Suisse, d’échapper à la guerre.

Mais Heinz m’avait prévenue : il ne voulait pas se mettre à l’abri. Il ne désirait pas la paix pour lui et pour le monde, mais la révolution. Je devais savoir les risques que je prenais en l’aidant à traverser la frontière. Je n’aidais pas qu’un Allemand, mais un révolutionnaire. On me condamnerait deux fois à mort, même si j’étais la fille du comte Lucchino Garelli, colonel des bersaglieri, familier du roi d’Italie.

Heinz s’en souvenait-il ? J’avais répondu : “Je suis avec toi, toujours.” J’avais dix-sept ans.

Je lui ai rappelé ce qu’il m’avait chuchoté dans l’escalier alors que j’éclairais le tableau de Vasco Morini :

“Elle te ressemble”, m’avait-il dit.

Il m’avait enlacée, murmurant qu’Elisabeth Garelli et moi nous étions des “guerrières”. Et que la révolution avait besoin de combattantes et même d’ogresses.

Il avait ajouté – je me souvenais de chaque mot et je les lui avais lentement répétés – “Le sang des hommes irrigue l’Histoire. C’est lui qui fait se lever les moissons. Nous ne devons pas craindre de le faire couler. À la cruauté, nous devons répondre par la cruauté !”

Heinz a d’abord paru ne pas m’entendre évoquer cette nuit du 3 janvier 1917 dont chaque détail s’était gravé dans ma mémoire. Mais quand je me suis assise près de lui, essayant de lui envelopper les épaules de mon bras, il m’a repoussée, me regardant avec effroi comme s’il me craignait, comme si j’étais en effet l’ogresse qui allait le dévorer, comme si les souvenirs que je lui avais rappelés, et les propos qu’il m’avait tenus, lui étaient devenus insupportables.

Il s’est levé et, les bras tendus en avant, il m’a empêchée de m’approcher de lui.

Mais, au moment de quitter notre chambre, il a murmuré, la tête baissée :

— Nous avons été des tueurs, Julia, tout comme ton ancêtre criminelle. Elle se vautrait dans le sang pour affiner sa peau. Nous avons saigné les peuples pour les purifier. Et maintenant il faut que notre sang coule. C’est notre tour !

Je n’ai pas cherché à le retenir. Il disait vrai, tant sur le sang dont nous nous étions gorgés, nous aussi, que sur ce qui allait advenir de nous.

Je me suis allongée, immobile comme une morte, puis j’ai écrit ces quelques lignes. »

Je les ai lues comme s’il s’était agi de la confession, des aveux, voire du testament de Julia.

Et je suis parti presque aussitôt pour Venise. Je voulais voir ce tableau, établir les circonstances de la rencontre entre Heinz Knepper et Julia Garelli en cet hiver 1916-1917, puis connaître les détails de leur fuite, de leur arrivée à Zurich, de leurs liens avec Lénine et les quelques émigrés bolcheviques qui l’entouraient.

En ce mois de décembre que j’avais choisi à dessein afin d’imaginer ce qu’avait été l’hiver de Heinz et Julia, Venise m’est apparue comme un cimetière envahi par les eaux boueuses et recouvert d’un voile épais de brouillard. J’ai traversé la place Saint-Marc en marchant sur des passerelles qui me semblaient s’appuyer sur des tombes enfouies.

Puis j’ai longé les façades de la Riva degli Schiavoni et je suis entré dans le palazzo Garelli, si humide qu’à chaque pas que je faisais dans le vestibule, puis en gravissant les marches de l’escalier conduisant à la chambre de Julia, j’avais l’impression de m’enfoncer dans l’un de ces monuments funéraires qui m’ont toujours attiré.

Et, j’ai pensé que Julia devait en effet, comme l’avaient dit Marco Garelli et Heinz Knepper, ressembler trait pour trait à la comtesse Elisabeth Garelli, l’ogresse.

Jusqu’alors, j’avais été incapable d’imaginer la jeune femme qu’avait été Julia. Maintenant je la voyais à dix-sept ans, courant vers l’hôpital aménagé dans le palazzo Grassi, sur le Grand Canal. On y avait entassé les blessés arrivés du front qui courait, meurtrier, sur l’Altiplano du Haut-Adige aux cimes caillouteuses des Dolomites, de Caporetto à Gorizia, la ville maudite, comme chantaient les soldats « O Gorizia tu sei maledetta… »

Parmi ces hommes gémissants, Julia s’était arrêtée au pied du lit d’un jeune officier ennemi, ce Heinz Knepper au visage émacié, aux tempes rasées, aux mâchoires serrées parce qu’il ne voulait pas gémir, crier quand on le pansait, qu’on retirait les éclats d’obus de mortier et de rocher qui s’étaient enfoncés de sa joue droite à sa hanche, labourant l’épaule et le torse.

Il parlait un italien sans accent et Julia, un allemand presque parfait. Il avait une dizaine d’années de plus qu’elle et il était le premier homme dont elle frôlait la peau, le premier qui se confiât à elle, non pas pour lui raconter son enfance à Vienne, puis à Berlin, ses actes de bravoure ou ses désirs d’adolescent, égaler Goethe et Schiller, puis Marx, et la séduire ainsi, mais pour lui expliquer l’histoire du monde.

Les patries, disait-il, n’étaient que des leurres, les guerres, des pièges conçus par les maîtres afin que les esclaves s’entretuent. La seule vraie lutte se déroulait, depuis les origines, entre les exploiteurs et les exploités. Prométhée avait volé le feu aux dieux et s’était dressé contre eux, puis la torche de la révolte avait été brandie par Spartacus, et, depuis lors, la guerre des classes continuait, et cela s’appelait la révolution.

Chacun devait choisir son camp : celui de la justice et de l’égalité, ou celui de l’injustice et de l’exploitation de l’homme par l’homme.

Julia n’avait pas encore osé dire : « Je suis du vôtre, Heinz Knepper. » Mais après quelques semaines elle l’avait aidé à fuir l’hôpital, à se cacher dans la cave du palais Garelli. Et c’est en la suivant, dans la nuit du 3 janvier 1917, jusqu’à sa chambre, que Heinz Knepper avait vu ce tableau, cette comtesse au visage d’albâtre qui ressemblait tant à Julia, sa lointaine descendante.

4.

De cette nuit du 3 janvier 1917 qu’elle a passée dans la chambre du premier étage du palais Garelli où elle était née dix-sept ans auparavant presque jour pour jour, Julia dira que ce fut celle de sa « seconde naissance ».

J’ai découvert pour la première fois cette expression dans son journal du mois de janvier 1931, et je l’ai retrouvée dans ses carnets des deux années suivantes, célébrant ainsi ce double anniversaire. Elle était née le 6 janvier, et Heinz Knepper l’avait initiée à l’amour au cours de cette nuit du 3.

Mais cette évocation – ce récit qui, touche après touche, année après année, s’amplifie, se précise – disparaît après 1933, comme si sa mémoire avait été tarie ou bien empoisonnée par les événements dont Julia était alors le témoin.

Mais, en janvier 1931, puis en 1932 et 1933, elle pouvait encore y puiser des raisons de ne pas désespérer.

Elle écrit :

« Besoin de me souvenir, de me recueillir, de m’accrocher à ces moments passés pour résister au courant boueux, sanglant, qui mêle le crime au doute, le cynisme à l’effroi.

Je ne veux pas être emportée, je ne veux pas me laisser gangrener. Cette nuit du 3 janvier 1917 est la preuve de la pureté de notre élan. Si je me souviens, et je veux me souvenir de chaque détail, je survis.

Cette nuit-là, je suis debout, figée en face de Heinz. J’entends la pluie battre les vitres. Depuis plusieurs jours Venise est enfouie sous les eaux. Sans cette inondation, ce brouillard, ces averses, nous n’aurions pu quitter l’hôpital. Mais les patrouilles avaient renoncé à leurs rondes. La piazza San Marco et la Riva degli Schiavoni étaient entièrement recouvertes et nous avons pu atteindre le palazzo Garelli sans croiser âme qui vive.

Et maintenant, dans cette chambre glacée où l’humidité suinte du parquet et des murs, le froid et la timidité nous paralysent.

Nous sommes maladroits. Les blessures de Heinz à son flanc droit sont douloureuses. Je souffre de l’entendre gémir quand il lève le bras vers moi. Et mes gestes sont désaccordés.

Je ferme les yeux, le désir nous unit, mon corps s’ouvre. Mais est-ce encore le mien ? Ce 3 janvier 1917 est la nuit de ma seconde naissance. Mon corps est celui de Heinz, ses idées sont les miennes : révolution de mes sens, révolution du monde, révolution mondiale.

Je veux croire, puisque cette nuit a eu lieu, que j’éprouve, quand je vois Heinz, la même émotion, le même désir, la même certitude que rien de mesquin, de sordide, ni bien sûr de criminel ne le fait agir, que notre espérance, notre volonté demeurent, que nous ne nous sommes pas fourvoyés. Je m’agrippe, je m’arrime à ces souvenirs, je voudrais que le passé, cette nuit du 3 janvier 1917, m’envahisse, que l’eau noire qui recouvrait la piazza San Marco et les placettes, les quais, m’empêche de voir, d’entendre, de deviner ce que Heinz hésite à m’avouer mais qu’il veut en même temps que je sache. Comment expliquer, sinon, qu’il ait laissé sur la table ces feuillets que je lis, fascinée par l’horreur que j’y découvre ?

Dans toute l’Ukraine, on traque les paysans que l’on dit riches, malheureux koulaks que l’on dépouille même des petits oreillers placés sous la tête des enfants. On ne leur laisse qu’un caleçon, et aux femmes une chemise. Plus de chaussures, mais aussi plus de casseroles ni de brocs. Certains se révoltent et, à grands coups de faux, on les massacre, ou on les déporte au-delà du Grand Nord, en Sibérie, sur les îles qu’ils doivent coloniser. Et ils meurent par dizaines de milliers lors du voyage dans les wagons ouverts au vent et au froid. Ils succombent à la faim.

Je lis, je relis. C’est un rapport qui décrit pour le camarade Staline la situation de convois de paysans déportés sur l’île de Nazino.

J’en veux à Heinz d’avoir laissé ces feuillets plusieurs jours sur la table. J’ai d’abord refusé de les lire, ne les déplaçant pas pour qu’il comprenne ma volonté d’ignorer, prenne acte de ce qu’il appellera sans doute ma lâcheté. Et j’en rougis de honte.

Mais un matin, avant de quitter la chambre, il a poussé vers moi les feuillets.

— La Guépéou, et donc Staline, veut que tous les bolcheviks sachent ce que la révolution doit faire pour survivre, a-t-il dit.

Il a haussé la voix. Elle est si rauque que j’ai l’impression qu’elle va se briser. Elle devient aiguë.

— C’est comme un accouchement, Julia, crie-t-il presque. Ce n’est pas propre comme un linge blanc, mais c’est l’humain. Il y a du sang, on taillade les chairs, la femme hurle, on coupe le cordon, elle est délivrée, mais parfois le bébé meurt, parce qu’il se présente mal, et la mère succombe avec lui. C’est un risque. Nous l’avons pris. L’accouchement est difficile, aux forceps.

Et tout à coup il hurle :

— Lis, lis donc, je ne veux pas être le seul à savoir !

J’apprends ainsi qu’il existe une île qui s’appelle Nazino au confluent de l’Ob et de la Nazina, un endroit vierge, sans la moindre habitation. On y a débarqué 6 114 déportés. Pas d’outils, pas de semences, pas de nourriture. Le lendemain, la neige se met à tomber. Le vent se lève. Les gens commencent à mourir. Ce n’est qu’au quatrième ou cinquième jour après l’arrivée des déportés sur l’île que les autorités envoient par bateau un peu de farine à raison de quelques centaines de grammes par personne. Ayant reçu leur maigre ration, les gens courent vers le rivage et tentent de délayer dans leurs chapkas, leur pantalon ou leur veste, un peu de cette farine avec de l’eau. Mais la plupart des déportés dévorent leur farine telle quelle, et meurent souvent étouffés. Durant tout leur séjour sur l’île, ils ne reçoivent en tout et pour tout qu’un peu de farine. Les plus débrouillards s’efforcent de cuire des galettes, mais il n’y a pas le moindre récipient et bientôt apparaissent des cas de cannibalisme… »

À chaque anniversaire de ces deux naissances, en janvier 1932 puis en janvier 1933, je vois Julia seule dans la chambre que Heinz Knepper vient de quitter.

Elle prend son carnet comme une élève appliquée. Elle évoque d’abord ces jours de 1917, quand le frère de Julia, Marco Garelli, revenu du front, pousse la porte de la chambre et les surprend, elle et Heinz, dans la nudité de leur sommeil.

Il hurle, il les menace, revolver au poing. Julia se campe devant Heinz, et, tout à coup, Marco se met à pleurer, baisse la tête, leur demande de se rhabiller, et Heinz le fait avec difficulté parce que son bras droit est encore raide, ses blessures saignent à chaque geste un peu brusque. Il porte les vêtements de Marco Garelli que Julia lui a prêtés. Il s’avance vers Marco, qui ne bouge pas, décline son identité, sa qualité d’officier allemand, servant dans l’armée autrichienne, et dit :

— Tuez-moi ou livrez-moi, je suis responsable ; votre sœur n’est en rien coupable.

Julia bondit.

En quelques semaines, elle est devenue cette femme sûre d’elle, de son corps, de ses idées, sûre de sa volonté de lutter contre la barbarie impérialiste et cette tuerie née du capitalisme, pour la révolution mondiale qui va embraser, à partir du charnier européen, tous les continents, et les prolétaires, les exploités établiront sur terre le règne de la justice et de l’égalité.

Elle parle, elle parle, corps nouveau, langue nouvelle.

Marco Garelli la regarde avec des yeux effarés ; la stupéfaction, le désespoir et la colère, l’incompréhension puis l’abattement se mêlent pour déformer son visage. Ses traits expriment à la fin un accablement désabusé comme s’il recouvrait le réalisme et la sagesse des anciennes lignées, d’une vieille république, qui savaient qu’on ne peut se dresser contre la fatalité, qu’il faut laisser passer la vague.

— Qu’allez-vous faire ?, demande-t-il seulement.

« Je pense à Marco, à l’aide qu’il nous a apportée, écrit Julia. Sans lui, nous n’aurions pas pu gagner la Suisse, vivre ce que nous avons vécu, ces jours exaltants, cette espérance. »

Elle s’interrompt. C’est assez de souvenirs, d’eau pure pour ce jour de janvier 1932. Et, comme elle l’a fait en 1931, il lui suffit de passer à la ligne pour noter ce qu’elle a entre-temps appris :

« Les morts dans les campagnes ukrainiennes se comptent par millions, auxquels il faut ajouter les déportés, les paysans brûlés vifs dans les forêts où ils se sont réfugiés et auxquelles les troupes de la Guépéou ont mis le feu. »

Et Heinz, par une nuit d’insomnie, alors qu’il fume, allongé, le bras droit depuis longtemps guéri replié sous sa nuque, confie à Julia que l’on a imprimé une affiche sur laquelle on peut lire : « Manger son enfant est un acte barbare. »

Son corps tout entier est secoué de spasmes nerveux, comme s’il s’agissait d’un rire silencieux :

— Tu entends, Julia, « Manger son enfant est un acte barbare » ! C’est notre révolution, notre « saut qualitatif » dans la construction d’une civilisation nouvelle, qui permet cela ! Nous éduquons le peuple, n’est-ce pas ? Tu te souviens de la Kroupskaïa ? de son projet de dictionnaire pédagogique qu’elle avait élaboré et qui avait, disait-elle, enthousiasmé Lénine ?

Julia se souvenait. C’était au mois de févier 1917, peu après leur arrivée à Zurich et leur première visite chez Lénine et son épouse, Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, dite Nadia.

On ne savait pas encore que la révolution avait commencé à Petrograd.

Dans leur petite chambre située au troisième étage d’un immeuble de pierre du 14, Spiegelgasse et louée à un cordonnier socialiste du nom de Kammerer, Lénine et Kroupskaïa cherchaient un moyen de gagner quelques sous, et cette idée de dictionnaire pédagogique, d’encyclopédie avait paru fructueuse à Lénine.

Croisant les mains derrière sa nuque, il avait en riant convié Heinz à collaborer à ce projet, et pourquoi sa jeune compagne ne s’y associerait-elle pas ? Comtesse Garelli ? Et Lénine avait ri de plus belle, disant que puisque l’aristocratie rejoignait les rangs des prolétaires, cela signifiait que la révolution était imminente et que la bourgeoisie capitaliste vivait ses derniers jours ; qu’ainsi c’en serait fini des temps barbares, la révolution mondiale allait donner naissance à un autre monde.

C’est un de ces jours-là, à la fin du mois de février ou au tout début mars, peut-être le 2, que les journaux de Zurich, le Zürcher Post et le Neue Zürcher Zeitung ont annoncé dans des éditions spéciales que la révolution avait éclaté en Russie.

Et peu après – sans doute le 4 mars –, Heinz Knepper a présenté à Julia celui qu’il avait appelé le « magicien de la révolution », Thaddeus Rosenwald, Pragois, Viennois, Berlinois, résidant à Istanbul et à Stockholm, disposant de trois ou quatre passeports, Thaddeus le banquier, le marchand, l’importateur, pour le compte des Russes, de médicaments, de préservatifs, familier des chefs de l’Okhrana, la police secrète du tsar, comme du haut état-major allemand, et bolchevique, cependant, peut-être par intérêt ou parce qu’il était juif, et qu’il avait eu à souffrir des pogroms, à Moscou, à Varsovie, et qu’il aspirait lui aussi à un autre monde.

Julia n’a pas aimé Thaddeus Rosenwald malgré la distinction de ses traits réguliers, son élégance, son long corps fluet serré dans une pelisse qui étonnait en ce mois de mars zurichois déjà tempéré.

Thaddeus a pris Heinz et Julia par les bras, les entraînant par les ruelles du vieux Zurich vers la Helvetia Platz où se dressait la Volkhaus, cette maison du Travail aux apparences de construction gothique où Lénine se rendait souvent pour haranguer les camarades suisses, leur annoncer que de la guerre impérialiste devait surgir la révolution socialiste mondiale.

Sur le seuil de la Volkhaus, Thaddeus Rosenwald s’est arrêté. Les larges rebords de son chapeau masquaient ses yeux, mais Julia a imaginé qu’ils étincelaient lorsqu’il a dit :

— Pour mettre le feu au monde, il faut que Lénine puisse rentrer à Petrograd.

Il a saisi Heinz aux épaules :

— Par n’importe quel moyen, à n’importe quel prix !

Il a réfuté d’un mouvement de tête, d’un « non » prononcé avec impatience – « Mais non ! Mais non ! » – les inquiétudes de Heinz qui craignait, si Lénine acceptait de regagner la Russie en traversant l’Allemagne, la réprobation, la condamnation, peut-être même la haine des patriotes russes, de ces moujiks sous l’uniforme qui combattaient l’Allemand et dont des centaines de milliers de camarades étaient déjà morts depuis 1914.

— Mais non, mais non ! a répété Thaddeus Rosenwald. On offrira la paix et la terre au peuple. Et les foules nous acclameront. Elles pilleront les palais de leurs maîtres. Et les soldats déserteront avec leurs armes et fusilleront leurs officiers.

Il a épaulé comme s’il tenait un fusil.

— Les Allemands vont favoriser notre retour en Russie parce qu’ils pensent comme moi. Et quand nos troupes se seront débandées, ils retireront leurs divisions du front, les transporteront en France, et la bonne petite république bourgeoise, la belle et ronde Marianne n’aura plus qu’à se coucher comme en 1870 ! L’Allemagne et nous, nous serons victorieux !

Il s’est tourné vers Julia.

— Mais nous aurons contaminé l’Allemagne. Et l’argent qu’elle s’apprête à nous verser, nous l’utiliserons contre elle pour construire le parti des bolcheviks allemands.

Il a tapoté l’épaule de Heinz.

— Et votre Heinz, comtesse, sera le Lénine allemand !

Il a ri, agité ses mains comme un prestidigitateur.

Et Julia en a frissonné.

5.

Cette peur et même ce mépris dégoûté qu’inspire Thaddeus Rosenwald à Julia, je les perçois à chaque fois qu’elle évoque dans son journal ce qu’elle appelle son « voyage de noces », ces quelques jours passés dans le train allemand qui, de Schaffhouse, à la frontière suisse, jusqu’à Berlin, puis Malmö et Stockholm, allait conduire cette vingtaine de révolutionnaires jusqu’à Petrograd. Et Lénine, après avoir longuement dévisagé Julia – elle avait été transpercée par ce regard intense –, avait décidé que la « jeune camarade aristocratique », « la comtesse vénitienne », comme il la désignait – son visage se plissait alors dans une grimace qui devait être un sourire – serait du voyage avec le camarade Heinz Knepper.

Près de quinze ans plus tard – ainsi, dans son carnet de 1931, puis encore dans celui de 1932 –, Julia, se souvenant de ce moment-là, retrouvait un peu de son exaltation d’alors, de la joie qui, tout au long de ce voyage, l’avait habitée, et elle en restituait l’atmosphère : les douaniers suisses à Schaffhouse confisquant toutes les victuailles que les Russes avaient accumulées pour leur long périple en Allemagne jusqu’à la Baltique ; ou bien cette halte à Berlin, ces deux soldats allemands que Heinz, invita, contre tous les engagements pris, à s’approcher du wagon et auxquels il annonça que la révolution était en marche, qu’elle se répandrait à partir du foyer russe sur toute l’Europe, et d’abord en Allemagne ; et Thaddeus Rosenwald l’interrompit avec brutalité, hurlant même, chassant les deux soldats effarés par cette violence ; Thaddeus claqua la porte du wagon, bouscula Heinz, cet idiot, ce provocateur, clama-t-il, qui mettait Lénine en péril, qui pouvait les conduire à être tous internés en Allemagne, car lui avait pris des engagements avec l’état-major de Guillaume II : pas un mot aux Allemands pendant la traversée du pays, pas un pas sur le sol du Reich !

Lénine intervint, entraîna Heinz dans son compartiment sans même accorder un regard à Thaddeus Rosenwald avec qui il n’avait jamais voulu dialoguer, faisant de Heinz Knepper son négociateur, et, dans son carnet de 1931, Julia écrit :

« Hypocrisie et habileté de Lénine. Il refusait de rencontrer Thaddeus, mais il chargeait Heinz de conclure l’accord avec le “magicien de la révolution” qui, pour moi, n’était qu’un corrompu, un maquignon qui échangeait la paix avec l’Allemagne contre le retour de Lénine en Russie. Et dans cette négociation Thaddeus, intermédiaire avide, prenait sa part. Pour lui, la révolution se confondait avec l’or. Pour moi, avec la passion. Pour Heinz, avec la raison. »

L’espace de quelques lignes, elle oublie Thaddeus Rosenwald et revient à ce 27 mars 1917 sur le quai de la gare de Zurich :

« Je serrais la main de Heinz si fort qu’il tentait d’écarter mes doigts, puis il y renonçait, souriait, murmurait que j’étais folle. J’étais ivre d’enthousiasme, plutôt, non pas d’avoir bu cette chope de bière dont je sentais encore la mousse âcre sur mes lèvres, mais de ce départ, de ce voyage qui commençait : mon voyage de noces avec Heinz, avec la révolution, avec l’avenir. Je croyais avoir échappé pour toujours aux eaux croupissantes de Venise, à l’humidité de notre palais de marbre gris. Je voguais dans l’air vif de la tempête révolutionnaire.

Un groupe d’exilés qui n’étaient pas de ce premier voyage de retour agitait autour de nous des drapeaux rouges. Et j’entendais la voix saccadée de Lénine parler du prolétariat russe qui ouvrait la route à la révolution mondiale.

J’enlaçais Heinz, je me collais à lui, je lui murmurais : “Notre voyage de noces.” Il m’étreignait.

Quinze ans sont passés et je n’oublie rien de mon désir, sur ce quai de la gare de Zurich, de mon émotion à en pleurer – et de cette idée folle qui m’a envahie à l’improviste –, de ne pas aller au-delà dans la vie, parce que j’avais la certitude que cet instant était le plus beau, le plus pur, un début, comme quand on s’élance.

Peut-être avais-je l’intuition qu’inéluctablement notre espoir, notre rêve allaient se dégrader ; et que, sans vouloir ou pouvoir en être consciente, tout éperdue de passion et donc d’aveuglement, j’avais déjà en moi les germes de l’inquiétude.

Les précautions prises par Lénine pour ne pas se compromettre avec les Allemands, pour ne pas rencontrer Thaddeus Rosenwald tout en acceptant les conditions du troc, je les comprenais mais elles me décevaient.

Le regard de Vladimir Ilitch me mettait mal à l’aise. Aujourd’hui, après tant d’années, alors que derrière moi s’amoncellent les victimes de notre espérance, je dirais de Lénine qu’il avait le regard d’un mystique sans dieu, d’un fanatique. Et, à l’autre extrémité, il y avait Thaddeus Rosenwald le cynique, le rapace, qui servait le fanatique par jeu, par intérêt, et qui se moquait bien de Heinz et de moi, qui nous regardait avec un mépris amusé et un brin de compassion.

Même si j’avais compris tout cela, j’aurais pourtant entrepris ce voyage malgré les cris de quelques Russes patriotes venus, ce 27 mars, sur le quai de la gare de Zurich nous insulter, accabler Lénine et les bolcheviks, les accusant d’être au service de l’empereur d’Allemagne, payés par lui, et qui, alors que claquaient les portes des wagons, lançaient : “Espions allemands, espions de Guillaume II ! Vive la Russie, à bas les espions et les traîtres !”

Ces accusations m’ont troublée comme si elles trouvaient quelque écho en moi. Car je connaissais déjà l’envers du décor.

« Thaddeus Rosenwald et Heinz s’étaient rendus à Berne afin d’y rencontrer le comte von Ramberg, ambassadeur d’Allemagne en Suisse. Et Thaddeus avait tenu à ce que je les accompagne. J’avais eu la naïveté de lui confier qu’autrefois j’avais été présentée à von Ramberg, une relation de mon père. J’avais alors fait dans le grand salon du palais Garelli une longue révérence au diplomate. Celui-ci s’en souvenait et en me baisant la main dans le vestibule de l’ambassade allemande, il eut quelques mots ironiques, une expression bienveillante accompagnée d’un soupir, puis d’une question sur mon père et mon frère dont il espérait qu’ils ne se feraient pas tuer dans cette guerre qui n’était que le prélude à de bien plus grands affrontements. Nous passâmes dans son bureau. Je me tenais en retrait, mais, comme avait dit Thaddeus avec emphase, “la comtesse Garelli, notre camarade, fait partie de la délégation chargée de vous rencontrer”.

Et j’écoutai von Ramberg lire d’une voix dédaigneuse le message qu’il venait de recevoir de Berlin : “Sa Majesté Impériale a décidé ce matin que les révolutionnaires russes seraient transportés à travers l’Allemagne et seraient pourvus de matériel de propagande pour pouvoir travailler en Russie.” “Travailler”, répéta von Ramberg. Puis, nous dévisageant lentement, son regard s’attardant sur moi, il s’étonna :

— Mais où sont les Russes ? Heinz Knepper, Thaddeus Rosenwald, comtesse Julia Garelli : quelle étrange délégation russe !

Puis il haussa les épaules, rappela qu’aucun des passagers de ce train, qui traverserait l’Allemagne, ne devait quitter les wagons sous peine d’arrestation, de jugement, d’internement, et, pour les sujets allemands, d’accusation de désertion et de trahison.

D’un geste de la main, Thaddeus Rosenwald interrompit von Ramberg. Les Russes respecteraient l’accord dès lors qu’il était conclu, dit-il. Il se leva, nous faisant signe de le suivre. Heinz hésita, puis s’exécuta et je l’imitai.

Sur le seuil du bureau, Thaddeus Rosenwald ajouta :

— “Matériel de propagande” est une expression étrange. Nous voulons de l’or, seulement de l’or, mais notre prix est élevé, Monsieur le comte. Car nous allons vous faire gagner la guerre contre la France à moindres coûts.

— Et nous assurerons le succès de votre révolution, riposta von Ramberg.

— Alors négocions les termes du troc, répondit Thaddeus en retournant s’asseoir, et parlons cru : combien, Monsieur le comte, où et quand ?

Je me souviens que j’ai eu honte. »

Ce mot de honte, Julia n’aurait pas dû l’écrire. Il lui rappelle qu’au commencement même de ce voyage de noces, de cette union avec la révolution, il y avait déjà l’hypocrisie, le cynisme, le marchandage, l’entente avec l’ennemi déclaré, les militaires prussiens, et, pour elle, la honte.

Et honte est un mot de passe qui l’oblige à retourner au présent, à ces mois de janvier 1932, puis 1933, quand elle arpente les rues de Moscou après s’être assurée qu’elle n’est pas suivie, et qu’elle rencontre Sergio Lombardo, ce diplomate italien qui se charge de faire parvenir en Italie, à son ami Marco Garelli, les carnets de sa sœur dont le sort l’inquiète.

Elle dit, tête baissée :

— Tout va bien, Sergio, tout va bien.

Mais Sergio lui saisit le poignet, la contraint à s’arrêter au bord du trottoir alors que passe un « corbeau noir », ces camionnettes dont chaque Moscovite sait qu’elles sont des fourgons cellulaires et non des voitures de livraison, comme l’indiquent les inscriptions tracées sur leurs flancs. Les « corbeaux noirs » sillonnent la ville jusqu’à la prison de la Loubianka et, de là, à celle de Boutirki ou de Lefortovo.

Le « corbeau noir » s’étant éloigné, Julia et Sergio recommencent à marcher, et Sergio dit :

— Julia, il faut rentrer en Italie, le fascisme est une villégiature, comparé à ce qui se passe ici et que vous ne pouvez ignorer. Je lis chaque semaine les rapports de nos consuls à Kharkov, à Novorossik. La famine s’étend. On exécute les paysans qui sont surpris à voler quelques épis de blé ou de seigle. On les empêche de quitter les campagnes où ils crèvent, et de se réfugier en ville où ils imaginent qu’ils échapperont à la faim, aux équipes de la Guépéou. Mais on leur interdit de voyager. On les laisse mourir, ou bien on les déporte par villages entiers, et, avec eux, tous ceux qu’on appelle les « éléments étrangers, socialement dangereux ». Ils meurent par milliers dans ces trains de la déportation qu’on arrête en rase campagne, puis on décharge les cadavres qu’on enfouit dans des fosses communes. Voulez-vous que je vous dise ce que contient le dernier rapport de notre consul à Kharkov ?

Julia refuse en secouant la tête, mais Sergio Lombardo poursuit comme s’il n’avait pas discerné sa réponse :

— « On ramasse à Kharkov, chaque nuit, près de deux cent cinquante cadavres de personnes mortes de faim ou du typhus. On a remarqué qu’un très grand nombre d’entre eux n’ont plus de foie : celui-ci paraît avoir été retiré par une large entaille. La police a fini par arrêter les amputeurs, ces entailleurs qui avouent qu’avec cette viande ils confectionnent la farce des pirojki qu’ils vendent au marché… »

Un autre « corbeau noir » passe à vive allure.

— Il faut rentrer en Italie, Julia, reprend Sergio Lombardo. Profitez de la conjoncture : Mussolini veut conclure un traité d’amitié avec la Russie, et Staline est demandeur. Votre passeport peut encore vous protéger et je peux espérer obtenir un visa pour Heinz Knepper. Mais cela ne durera qu’un temps. Après… »

Elle n’a pas répondu, mais, dès qu’elle est arrivée dans sa chambre, elle a écrit dans son journal de janvier 1933 ce que Sergio Lombardo venait de lui rapporter. Puis, sans même aller à la ligne, elle a noté les mots qui surgissaient de ses souvenirs des premiers jours d’avril 1917, quand le train avait enfin traversé la frontière russe, qu’elle découvrait les bouleaux blancs, les vastes étendues de neige.

Dans chaque gare, une foule de marins et de soldats en armes attendait le train. Et Lénine, du marchepied du wagon, dénonçait la guerre, « ce honteux massacre impérialiste », « les mensonges et les tromperies des cannibales capitalistes »…

Puis ç’avait été l’arrivée à la gare de Finlande, à Petrograd, et la voix exaltée de Lénine lançant :

« La révolution socialiste internationale a déjà pris naissance… L’Allemagne bouillonne… Le capitalisme européen pourrait s’effondrer d’un jour à l’autre… La révolution que vous avez accomplie en Russie a pavé la voie et ouvert une ère nouvelle ! Longue vie à la révolution socialiste mondiale ! »

Julia se souvient qu’elle s’était pendue au cou de Heinz qui, gêné, avait dénoué ses bras, cependant que la fanfare de la Garde jouait La Marseillaise. Puis Lénine avait bondi sur le quai, grimpé sur un char et lancé :