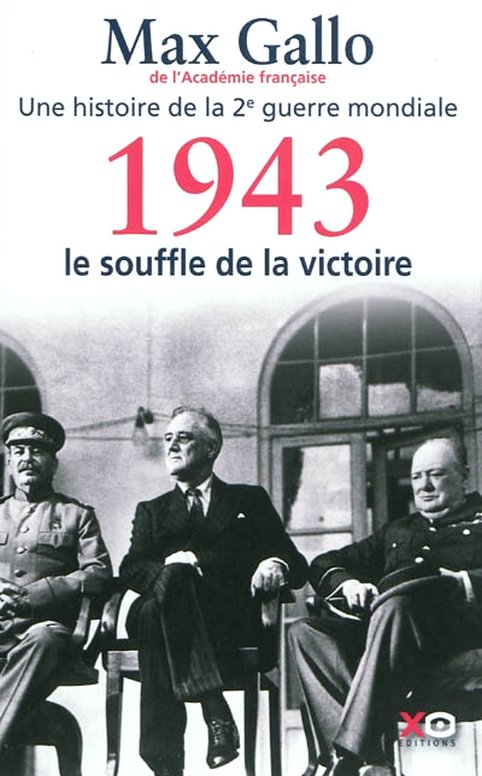

Max Gallo

de l’Académie française

1943

Le souffle de la victoire

Récit

XO

ÉDITIONS

© XO Éditions, Paris, 2011

ISBN : 978-2-84563-504-3

PROPOS

Au fil de l’an 1943

« Il n’y a pas de compromis entre le Bien et le Mal. »

ROOSEVELT à la conférence de Casablanca

24 janvier 1943

« Êtes-vous, et le peuple allemand est-il déterminé, si le Führer l’ordonne, à travailler, dix, douze et si nécessaire quatorze et seize heures par jour et donner le maximum pour la Victoire ?

« Je vous demande voulez-vous la guerre totale ?

« Voulez-vous qu’elle soit si nécessaire, plus totale et plus radicale que nous ne pouvons même l’imaginer aujourd’hui ? »

Discours de Joseph GOEBBELS

au Sportpalast de Berlin

(La foule a hurlé : « Heil ! Heil ! Totalkrieg !

Ordonne, Führer, nous te suivrons ! »)

18 février 1943

« La guerre atteint son paroxysme. La nation française que l’ennemi s’acharne à vider de sa substance par la déportation, le pillage, les fusillades, tâche de garder et d’organiser ses forces vives pour les suprêmes efforts de demain. C’est avec angoisse qu’elle interroge l’horizon d’où devraient venir les secours. C’est avec anxiété qu’elle regarde vers son Empire. »

Charles DE GAULLE,

appel lancé de la radio de Londres

12 mars 1943

« Les catastrophes qui s’abattent sur l’Allemagne et l’Italie ne doivent pas nous inciter à considérer la guerre comme gagnée. Des batailles très dures attendent encore l’Union soviétique et ses alliés occidentaux ; mais le temps approche où l’armée Rouge et les armées de ses alliés briseront l’échine de la Bête fasciste. »

Joseph STALINE, Ordre du jour

Mai 1943

« Soldats du Reich !

« Vous participez aujourd’hui à une offensive d’une importance considérable. De son résultat peut dépendre tout le sort de la guerre. Mieux que n’importe quoi, votre victoire montrera au monde entier que toute résistance à la puissance de l’armée allemande est vaine. »

Message du FÜHRER à la veille

du déclenchement de l’offensive allemande

contre le saillant de Koursk

4 juillet 1943

La plus grande bataille de chars

de l’Histoire va s’engager.

« La question commence à se poser de savoir de quel côté nous devrions nous tourner en premier : les Moscovites ou les Anglo-Américains.

« D’une manière ou d’une autre, nous devons comprendre qu’il sera très difficile de faire la guerre avec succès des deux côtés à la fois. »

GOEBBELS, Journal

après la chute de Mussolini, et l’armistice

conclu par l’Italie avec les Alliés

10 septembre 1943

PROLOGUE

La porte du tombeau

Ce vendredi 1er janvier 1943, en Tripolitaine, le Feldmarschall Erwin Rommel a froid.

« On ne se sent bien au chaud qu’à midi lorsque apparaît un rayon de soleil. Voilà à quoi ne m’avait pas habitué l’Afrique. »

Mais tout a changé en 1942.

Il n’est plus Rommel le victorieux, roulant en tête de l’Afrikakorps et rêvant d’atteindre Le Caire, Suez, le Nil, et donc le cœur de l’Empire britannique.

Les

derniers mois de l’année 1942 ont vu la situation militaire se retourner. Les

Anglais de la 8e armée de Montgomery ont remporté en octobre la

bataille d’El-Alamein.

Les

derniers mois de l’année 1942 ont vu la situation militaire se retourner. Les

Anglais de la 8e armée de Montgomery ont remporté en octobre la

bataille d’El-Alamein.

Selon Rommel, parce que tout l’effort de l’Allemagne a été consacré au front de l’Est il n’a pu qu’organiser la retraite, jusqu’en Tripolitaine. Et, en ce début du mois de janvier 1943, s’il a réussi à reconstituer une ligne de défense, il sait qu’il ne pourra résister à la prochaine offensive anglaise.

Il se souvient d’avoir écrit à son épouse le 30 décembre 1942 :

« Je n’ai pas le moindre doute sur son issue, les forces sont trop inégales. Le ravitaillement est presque tari. L’essence manque. Il nous faut à présent nous rendre à l’inévitable et souhaiter que Dieu veuille encore une fois soutenir notre cause. Je suis allé hier sur le front et j’y retourne aujourd’hui.

« Sur le chemin a surgi notre dîner sous la forme d’une bande de gazelles. L’un des interprètes de l’état-major de l’armée blindée, Armbruster, et moi-même réussissons l’un et l’autre à en abattre une du haut de nos voitures en marche. »

Voilà de quoi faire un « ragoût de gazelle » pour les dîners de cette période de fêtes.

Fêtes ?

« Il fait froid et venteux ! »

Et Rommel ne peut chasser de son esprit l’inquiétude qui l’étreint.

Il y a eu la défaite d’El-Alamein puis le débarquement des Américains en Afrique du Nord, l’installation à Alger du général Giraud qui, après s’être évadé de son « oflag », avoir fait acte d’allégeance à Pétain, s’est rendu en Algérie, a rallié aux Américains les troupes françaises.

Heureusement, l’état-major allemand a réagi avec promptitude, réussissant à débarquer des troupes en Tunisie.

Rommel envisage déjà d’être contraint de faire retraite de Tripolitaine et de Libye, jusqu’à la Tunisie.

Mais quel sera l’avenir des forces allemandes en Méditerranée ? Quel sera l’avenir du Reich, alors que plus de 100 000 hommes de la VIe armée du général Paulus sont encerclés à Stalingrad, et des centaines de milliers d’autres attaqués par les Russes au Caucase, dans la région du Don ?

« Je me fais beaucoup de souci pour ces violents combats qui se déroulent à l’est, à Stalingrad, écrit Rommel. Espérons que nous en sortirons au mieux. Ici, l’armée a un moral excellent.

« Il est bienheureux que les hommes ne sachent pas tout. »

Mais ces soldats croient-ils encore aux promesses du Führer ?

Hitler vient de proclamer dans son ordre du jour de ce vendredi 1er janvier 1943 : « Soyez sûrs d’une chose, il ne peut y avoir dans cette lutte aucun compromis… Après l’hiver, nous nous remettrons en marche. Le jour viendra où une puissance s’écroulera la première. Nous savons que ce ne sera pas l’Allemagne ! »

Rommel songe à ces propos alors qu’il visite en compagnie de quelques officiers de son état-major les ruines de la ville romaine de Leptis Magna, traces d’un empire brisé, envahi, effacé.

« Un professeur italien nous sert de guide et nous fait les honneurs de la place dans un excellent allemand. Mais à vrai dire, le cours de mes pensées va davantage à Montgomery, à la situation sur le front de l’Est qu’à ces vestiges du passé.

« De plus la tension nerveuse et le manque de sommeil des jours précédents commencent à faire sentir leurs effets et nous bâillons à qui mieux mieux. La palme revient à l’officier d’ordonnance du général Bayerlein, le lieutenant von Hardtdegen, qui tombe endormi entre deux statues de dames romaines… »

Cet épuisement que la volonté ne peut pas toujours contenir, Rommel le ressent.

Comme tous les survivants de la Wehrmacht présents sous les armes depuis le début des hostilités en septembre 1939, voilà quarante mois qu’il se bat.

Il n’a pas connu le front de l’Est, ses massacres et ses hécatombes. Ce vendredi 1er janvier 1943, la radio anglaise a annoncé qu’à Stalingrad, en six semaines, 175 000 soldats allemands ont été tués !

Et quel destin pour les 100 000 hommes qui demeurent encerclés dans les décombres de la ville ?

Mais la guerre dans le désert est aussi éprouvante. D’ailleurs, rien ne sert de comparer un front à l’autre : chaque défaite à El-Alamein ou à Stalingrad affaiblit l’Allemagne, non seulement parce que des positions ont été perdues, des centaines de milliers d’hommes sacrifiés en vain, mais encore parce que les peuples d’Europe ne croient plus à la victoire de l’Allemagne.

On court vers l’autre camp, souvent pour faire oublier la « collaboration » avec le nazisme, pour échapper à la débâcle et au châtiment.

L’année 1942 a été ainsi l’année tournante. Un officier anglais prisonnier, interrogé par Rommel, a d’abord répondu :

« 1942, c’est enfin l’année où le jour se lève. »

Et cela vaut pour tous les théâtres d’opérations : le front de l’Est d’abord, mais aussi l’Afrique avec le débarquement en Afrique du Nord des Américains.

Ce n’est pas encore le second front que réclame Staline à ses alliés, mais les Anglo-Américains ont montré qu’ils ont la maîtrise de la Méditerranée et que leurs convois ont réussi à traverser l’Atlantique en dépit des pertes que leur ont infligées les sous-marins allemands (les U-Boote).

Ils ont aussi la maîtrise du ciel, écrasant sous les bombes lancées par des milliers d’avions les villes allemandes, les sites industriels ou les usines et les voies de communication des pays occupés par les Allemands.

Qui pourrait encore croire avec assurance à la victoire de l’Allemagne sinon ceux qui se sont trop engagés dans la collaboration pour espérer être « blanchis » et ceux qui ont ainsi lié leur destin à celui du fascisme et du nazisme ?

En France, Pierre Laval, revenu au pouvoir à la fin de l’année 1942, a fait ce choix en déclarant : « Je souhaite la victoire de l’Allemagne parce que sans elle le bolchevisme demain s’installerait partout. »

Laval analyse le conflit comme une véritable « guerre de religion entre la civilisation européenne et le communisme ».

En fait – et même si Churchill et à un moindre degré Roosevelt ne se font aucune illusion sur le caractère du régime soviétique – à la fin de l’année 1942, les dirigeants alliés savent que Hitler applique « la solution finale au problème juif » : c’est-à-dire l’extermination de millions de personnes – des nouveau-nés aux vieillards. Qui pourrait dans ces conditions s’engager dans des négociations avec l’Allemagne nazie, même si l’on connaît la violence souvent comparable du régime stalinien ?

On veut la destruction de l’Allemagne nazie.

On voit s’organiser partout en Europe des réseaux de résistance nourris par la fuite devant les rafles destinées à fournir de la main-d’œuvre aux usines allemandes (Service du Travail Obligatoire) ou, pire encore, celles qui visent à déporter les Juifs vers des camps d’extermination. Ainsi, la rafle du Vélodrome d’Hiver, à Paris, le 16 juillet 1942, voulue par les Allemands, organisée et réalisée par la police française.

Au vrai, l’évolution de la situation militaire allemande en 1942, le patriotisme des nations, le refus de partir travailler en Allemagne, le rejet de la persécution antisémite, et même les défaites « lointaines » des Japonais devant les Américains (Midway, Guadalcanal) font donc que l’année 1942 est celle où enfin le jour se lève, pour les adversaires de l’Allemagne de Hitler.

Ce vendredi 1er janvier 1943, cela est acquis.

Mais pour autant l’année qui commence sera-t-elle portée par le souffle de la victoire ?

Rien n’est encore gagné en ce mois de janvier 1943.

On connaît la détermination fanatique de Hitler et de son entourage. Goebbels exalte la Totalkrieg et on l’acclame.

Un officier aussi lucide que le Feldmarschall Erwin Rommel écrit à sa femme :

« Pour les combats qui se préparent nous ferons notre devoir comme le pays l’attend de nous. »

À Stalingrad, alors que dans ces premiers jours de janvier 1943 se déchaîne l’artillerie russe, un officier allemand, le colonel Selle, écrit :

« La porte du tombeau est en train de se refermer sur nous. »

Année 1943 : une seule certitude sur ce qui va advenir.

De mille façons, dans le cercueil d’acier qu’est un tank, sous l’amas des décombres d’un immeuble bombardé, pendu à un gibet, abattu d’une balle dans la nuque, tué par un éclat d’obus, brûlé vif, jeté vivant dans une fosse commune, étouffé dans un wagon qui roule vers Auschwitz, ou asphyxié dans une chambre à gaz, et de mille autres façons encore, des millions d’humains vont mourir.

PREMIÈRE PARTIE

Janvier

__

février 1943

« Un soleil d’hiver brille, à Stalingrad, au-dessus des tombes collectives, au-dessus des stèles improvisées, les morts dorment sur les hauteurs des collines, près des ruines des ateliers d’usine, dans des ravins et des combes, ils dorment là où ils se sont battus et leurs tombes se dressent près des tranchées, des casemates, des murs de pierre percés de meurtrières qui n’ont pas cédé à l’ennemi, comme un monument majestueux à la simple loyauté payée au prix du sang. Terre sainte… Cette ville avec des centaines d’hommes en vestes matelassées, en capotes, en chapkas à oreilles, des hommes occupés au travail de la guerre qui ne connaît pas le repos, qui portent des bombes comme on porte du pain, sous le bras, qui épluchent des pommes de terre auprès de la gueule pointée d’un canon lourd, qui se chamaillent, chantent à mi-voix, racontent un combat nocturne à la grenade. Tant ils sont grandioses, et tant ils sont quotidiens dans leur héroïsme même. »

Vassili GROSSMAN, article pour

Krasnaïa Zvezda, intitulé

« Aujourd’hui à Stalingrad »

Janvier 1943

1.

En ces premiers jours de janvier 1943, les soldats de la VIe armée allemande du général Paulus, encerclés dans Stalingrad, savent qu’ils vont mourir.

Ils

se souviennent de ces trois semaines d’espoir, en décembre 1942, quand une

armée de secours commandée par le Feldmarschall von Manstein et le général Hoth

s’est élancée pour briser l’encerclement russe.

Ils

se souviennent de ces trois semaines d’espoir, en décembre 1942, quand une

armée de secours commandée par le Feldmarschall von Manstein et le général Hoth

s’est élancée pour briser l’encerclement russe.

Le télégramme que leur a envoyé von Manstein : « Tenez bon, je vais vous sortir de là – Manstein », « c’était mieux qu’un train bourré de munitions et qu’un avion Junker plein de ravitaillement », s’est exclamé un jeune lieutenant.

Les soldats ont vu, à la mi-décembre, les signaux lumineux que leur adressaient leurs camarades parvenus à 50 kilomètres de Stalingrad. L’opération Tempête d’hiver semblait donc près de réussir.

Il fallait aller à leur rencontre !

Mais Hitler ordonne à Paulus de « tenir bon là où il est ». Il hurle, apostrophant son chef d’état-major le Feldmarschall Zeitzler : « Je ne quitterai pas la Volga, je ne me replierai pas. »

Zeitzler, accablé, insiste :

« Je conjure instamment le Führer d’autoriser, sans restriction, cette tentative de “sortie”, notre unique chance de sauver les 200 000 hommes de Paulus. Le Führer refuse de céder. En vain, je lui décris les conditions sévissant dans notre pseudo-forteresse, le désespoir de nos soldats affamés, leur manque de confiance dans le commandement, les blessés expirant faute de matériel médical, des milliers d’autres mourant tout simplement de froid. Le Führer demeure aussi insensible à ces arguments qu’aux précédents. »

Les soldats allemands savent donc qu’ils vont mourir. Ils se terrent « à quinze dans un bunker, c’est-à-dire dans un trou dans le sol de la taille d’une cuisine ».

Le désespoir et des myriades de poux les dévorent.

« Peu à peu, on est pris de dégoût pour soi-même. On n’a aucune possibilité de se laver convenablement, de changer de sous-vêtements. Ces foutus poux consomment entièrement votre corps. »

On crève de froid et de faim.

« Nous vivons essentiellement de viande de cheval, écrit un soldat, et moi j’ai même déjà mangé de la viande de cheval crue, tellement j’avais faim. »

Ils n’osent pas regarder leurs camarades, afin de ne pas se reconnaître dans les silhouettes enveloppées de hardes, hirsutes. Des abcès rongent leur corps. Ils se grattent sans cesse, « mort vivant », dit l’un, n’ayant que la peau et les os.

« On n’est plus qu’une épave, dit un autre, nous sommes tous complètement désespérés. »

On ne veut pas se rendre.

« S’il s’agissait des Français, des Américains, des Anglais, ce ne serait pas si mal mais avec les Russes on ne sait pas s’il ne vaut pas mieux se tirer une balle. »

Ils se souviennent de ce qu’ils ont vu, de ce qu’ils ont fait ; de ces prisonniers russes abattus parce qu’ils avaient une tête de commissaire bolchevik, de ces Juifs massacrés.

« Si tout tourne mal, mon amour, écrit un soldat à son épouse, ne t’attends pas à ce que je sois fait prisonnier. »

Le général Paulus, devant la multiplication des suicides, condamne, dans une adresse à ses soldats, cet « acte lâche et infamant ».

Mais ordre a été donné de laisser mourir de faim les malades et les blessés.

Il n’est plus possible de les soigner, de les abriter. Ils sont déjà plus de 20 000 entassés dans des caves transformées en hôpitaux souterrains. Des piles de cadavres gelés obstruent les entrées.

Les évacuations par voie aérienne ne concernent que quelques centaines d’hommes, et donnent lieu à de véritables ruées et à des violences : on veut embarquer à tout prix.

« Nous étions déjà une trentaine à l’intérieur de l’appareil, la plupart blessés, les grands blessés sur leurs brancards entassés les uns au-dessus des autres, raconte un soldat.

« Il y en avait d’autres aussi, de prétendus courriers et qui n’étaient pas le moins du monde blessés. Cette sorte de gens très astucieux qui se débrouillent toujours pour tirer leur épingle du jeu. »

L’avion roule, cahote, au milieu des nuages de neige que rejettent les hélices, puis il s’arrête, le pilote annonce qu’il faut alléger de 2 000 kilos pour pouvoir décoller. Vingt hommes à sortir de là…

« Ce fut alors un vacarme absolument terrible, tout le monde criait en même temps, celui-ci hurlait qu’il avait un ordre de mission de l’état-major de l’armée, celui-là, un SS, qu’il était porteur de documents très importants sur le Parti… Seuls les hommes allongés sur les brancards restaient silencieux mais la terreur se lisait sur leur visage. »

Puis, l’un après l’autre, ces aérodromes – Pitomnik, Goumrak – qui sont déjà sous le feu des canons et des « orgues » de Staline – ces lance-fusées – tombent aux mains des Russes. On se bat entre Allemands pour embarquer sur les derniers vols de la dernière piste, celle de Goumrak.

Des officiers donnent de fortes sommes aux pilotes pour obtenir une place.

On entend les rafales des fusils-mitrailleurs des fantassins russes qui pénètrent sur les pistes.

Alors on fuit, on regagne son « trou », on attend l’ultime assaut.

On ne sait pas quel visage aura la mort. Balle, poignard, gangrène, froid, faim.

« On a un kilo de pommes de terre pour quinze hommes. Pas de viande. On a mangé les chevaux à Noël. »

Vassili Grossman écrit dans L’Étoile rouge en ces premiers jours de l’année 1943 :

« Ces Allemands qui, encore en septembre, se ruaient dans les maisons au son grossier de leurs harmonicas, ces hommes qui roulaient tous phares allumés la nuit, et qui, le jour, chargeaient leurs obus sur des camions, ces Allemands se cachent aujourd’hui sous un chaos de pierres… Maintenant, il n’y a plus de soleil pour eux. Ils sont rationnés à vingt ou trente cartouches par jour, et ne tirent que s’ils sont attaqués. Ils ne touchent plus que 100 grammes de pain par jour, et un peu de viande de cheval. Tels des sauvages, ils se terrent dans leurs cavernes, rongeant un os de cheval… Nuit et jour, c’est pour eux la terreur. Là, dans les sombres et froides ruines de la cité qu’ils ont détruite, ils voient venir la vengeance ; ils la voient s’approcher sous les cruelles étoiles du ciel russe d’hiver. »

2.

« Stalingrad, c’est le moment décisif de la guerre », dit Staline, ce vendredi 1er janvier 1943.

Il montre le rapport du maréchal Vassilievski, chef d’état-major général qui, ordre de Staline, a installé son poste d’observation à Stalingrad même, à quelques centaines de mètres de la ligne de front.

« Moment décisif », répète Staline.

L’atmosphère dans le bureau d’angle du Kremlin se détend. Il y a là le général Joukov, les hommes liges de Staline – Molotov, Mikoyan, Beria, ses trois chiens de garde qui ne quittent jamais leur chef – et quelques autres visiteurs, militaires et civils relégués dans l’antichambre.

Le rapport de Vassilievski que Staline vient de lire et qu’il brandit aurait dû arriver à midi et il est arrivé à 16 heures. L’attente a été interminable. Staline ne supporte pas les retards.

Durant ces quatre heures il a dévisagé chacun des présents, s’attardant longuement, paraissant rechercher un responsable, se tournant vers Beria comme s’il s’apprêtait à lui lancer un nom, celui du coupable à jeter dans un camp, une cellule, à tuer d’une balle dans la nuque.

« Son regard tenace et perçant semble voir à travers l’âme des visiteurs », confiera Joukov qui se souvient de ces heures. Staline interroge les uns et les autres, menaçant. Il marche de long en large, mâchonnant le tuyau de sa pipe éteinte. Il la pose finalement dans le cendrier, signe qu’il va se laisser emporter par la colère.

« Ses crises de colère, dit Joukov, le métamorphosent littéralement. Il pâlit de rage et son regard se fait lourd et haineux. »

Staline se tourne vers le commissaire aux Transports qui vient d’être nommé.

« Les transports sont une question de vie ou de mort, dit-il. Garde ceci en mémoire : si tu n’exécutes pas les ordres, ce sera le tribunal militaire. »

Le jeune commissaire sort du bureau, en sueur.

« Essayez de ne pas cafouiller, lui murmure Alexandre Poskrebychev, chef de cabinet de Staline et général du NKVD – la police politique –, le patron est au bout du rouleau. »

Staline est insomniaque, travaillant, à soixante-trois ans, seize heures par jour, menant une vie recluse, imposant ses horaires à ses collaborateurs, régnant sur eux par la terreur.

Ils

savent tous qu’ils peuvent être livrés à Beria, qui règne sur le NKVD, sur le

Goulag, et fait travailler 1 700 000 détenus à la construction

des chemins de fer et à la production d’armement. Plus de la moitié de ces « zeks » –

déportés – sont voués à la mort tant les conditions du système

concentrationnaire sont inhumaines.

Ils

savent tous qu’ils peuvent être livrés à Beria, qui règne sur le NKVD, sur le

Goulag, et fait travailler 1 700 000 détenus à la construction

des chemins de fer et à la production d’armement. Plus de la moitié de ces « zeks » –

déportés – sont voués à la mort tant les conditions du système

concentrationnaire sont inhumaines.

Chacun se souvient – et d’abord les généraux – des « purges » de 1937, des séances de torture dans la prison du NKVD à Moscou, la Loubianka.

On ne veut pas « prendre le café avec Beria », comme le propose Staline, cyniquement, semblant jouir de la terreur despotique qu’il utilise.

Mais c’est pourtant au général Rokossovski – torturé par le NKVD en 1937, puis libéré en 1941 – qu’il confie le soin de mener jusqu’à son terme la bataille de Stalingrad – la destruction de la VIe armée allemande et la capture du général Paulus.

Cette nomination humilie le général Eremenko, commandant à Stalingrad : Staline fait une moue de mépris, se tourne vers Joukov qui a évoqué la déception d’Eremenko.

« Ce n’est pas le moment de se sentir humilié, dit Staline, nous ne sommes pas des enfants mais des bolcheviks. »

Mais depuis l’attaque allemande de juin 1941, Staline se réfère presque toujours au passé glorieux – et « terrible » – de la Russie d’avant la révolution. Lui, le Géorgien, il se veut « grand-russe », héritier des tsars et de la tradition russe.

Il réunit le Comité national de défense, qui compte autant de civils que de militaires, dans une salle où sont accrochés les portraits des vainqueurs de Napoléon – Koutousov et Souvarov – et des tableaux représentant Marx et Lénine.

Les civils du Comité sont assis face aux deux héros de la grandeur militaire russe, et les généraux du Comité ont devant eux les tableaux des « fondateurs du communisme ».

Ce vendredi 1er janvier 1943, Staline a donc attendu le rapport du maréchal Vassilievski sur la situation à Stalingrad. Il laisse libre cours à sa colère, terrorisant les présents, fixant à plusieurs reprises le général Joukov, puis tout en marchant de long en large, dicte un message à transmettre aussitôt à Vassilievski :

« Il est déjà 15 h 30 et tu n’as pas encore daigné envoyer ton rapport. Tu ne peux pas invoquer l’excuse que tu n’as pas de temps. Joukov abat autant de travail que toi au front et pourtant il m’adresse son rapport chaque jour. La différence entre vous deux est que Joukov, lui, est discipliné. Tu manques de discipline… C’est mon dernier avertissement : si tu négliges ton devoir encore une fois, je te limoge de ton poste de chef d’état-major et tu seras envoyé en première ligne. »

La terreur comme méthode de gouvernement. La mort comme châtiment. Chacun sait Staline impitoyable, brisant les vies, despote qui se donne tout entier à sa tâche de « généralissime », travaillant soit dans ce bureau d’angle du Kremlin, soit dans sa datcha de Kountsevo, située à quelques kilomètres de Moscou.

Il gagne alors le Kremlin – où il arrive au début de la soirée – dans un « convoi » de voitures Packard qui roulent à vive allure sur les routes qui ont été vidées de toute circulation.

Les « visiteurs » convoqués au bureau afin de comparaître devant Staline attendent dans l’antichambre, rongés par l’inquiétude.

Poskrebychev, qui les introduit, leur prodigue des conseils qui les paralysent.

« Ne vous énervez pas, dit-il, évitez de le contredire, le camarade Staline sait tout. »

Il se préoccupe de tout, contrôle l’exécution de chacun de ses ordres.

Il ne néglige rien.

L’un de ses interlocuteurs réguliers – Baïbakov, chargé des questions du pétrole – note :

« Quand il donne des instructions, il vous aide toujours à les remplir en vous donnant les moyens de le faire. Aussi, je n’avais pas peur de Staline, nous étions francs l’un vis-à-vis de l’autre. J’ai toujours exécuté mes tâches. Staline avait cependant le don de repérer les points faibles d’un rapport et tombait à bras raccourcis sur celui qui ne maîtrisait pas parfaitement son sujet en proférant d’une voix grave à dessein : “Eh bien, comment se fait-il que tu ignores cela ?”

« Et Beria derrière son lorgnon fixe le fautif. »

Puis Staline congédie sans un mot de plus le visiteur et aborde d’autres sujets, transmettant ses instructions, parlant au téléphone, signant des ordres, rédigeant un communiqué de presse, forgeant les slogans que la presse et la radio vont marteler. Ainsi « le sang appelle le sang ».

Il trouve le temps d’appeler le secrétaire du Parti d’une province géorgienne, lui demandant d’augmenter les envois de tabac.

« Nos soldats n’ont plus rien à fumer, dit-il. Les troupes du front ont absolument besoin de tabac. »

Un lien profond, contradictoire, se noue ainsi entre Staline et ceux qui le servent, et avec le peuple.

On l’admire, ce tsar « rouge », on le vénère et on le craint.

Il peut briser la vie d’un général, mais reconnaître les mérites de tel autre qu’en même temps il jalouse et fait surveiller, prêt à le démettre, à le livrer à Beria et aux bourreaux du NKVD.

Il marie le despotisme d’un grand tsar – il commande au cinéaste Eisenstein un film sur Ivan le Terrible – et la violence haineuse, sans retenue morale, d’un « bolchevik » qui a commencé sa vie en hors-la-loi, attaquant les banques.

Aucun scrupule ou principe de morale ne le retient. Il est le pouvoir absolu, prêt à faire exécuter des milliers d’hommes, ou à déporter des peuples entiers. La fin justifie les moyens. Et souvent les moyens barbares dessinent la fin.

Le révolutionnaire pillard se présente en homme d’ordre et de discipline qui ne quitte que rarement son uniforme de généralissime.

Car en ce début d’année 1943, comme pour souligner ce « moment décisif de la guerre » qui s’opère à Stalingrad, Staline rétablit les galons et les épaulettes dorés que portaient les officiers de l’armée tsariste.

Il élève Joukov au grade de maréchal et devient, lui-même, le maréchal Staline. La mue de Joseph Djougachvili, bolchevik géorgien, s’achève ainsi avec la bataille de Stalingrad, qui change le cours de la guerre[1].

3.

Le vendredi 8 janvier 1943, à la fin de la matinée, alors que l’obscurité s’est dissipée, trois jeunes officiers de l’armée Rouge, brandissant un drapeau blanc, s’avancent vers les lignes allemandes et remettent le texte de l’ultimatum du général Rokossovski, commandant des armées russes du Don, au général Paulus, commandant de la VIe armée allemande.

Il a vingt-quatre heures pour répondre.

Paulus, terré dans son quartier général improvisé dans le sous-sol de l’Univermag – un grand magasin réduit à un amoncellement de décombres –, lit le texte ; puis le commente avec ses officiers. Paulus parle avec difficulté. Il est épuisé, exsangue, hirsute, il tremble.

« La situation de vos troupes est désespérée, écrivent les Russes. Elles souffrent de la faim, de la maladie et du froid. Le cruel hiver russe ne fait que commencer. Le gel, les vents polaires, les tempêtes de neige approchent. Vos soldats sont démunis de vêtements chauds et vivent dans des conditions inhumaines.

« Vous n’avez aucune chance de briser les cercles qui vous entourent. Votre situation est sans espoir et il est désormais inutile de poursuivre la résistance.

« Pour toutes ces raisons et afin d’éviter d’inutiles effusions de sang, nous vous soumettons les conditions de capitulation suivantes. »

Elles sont traditionnelles et le général Paulus, comme s’il voulait convaincre ses officiers, lit lentement, s’arrêtant après chaque phrase.

« Les armes, le matériel et les munitions seront livrés aux Russes en bon ordre et en bon état.

« La vie et la sécurité seront garanties à tous les soldats et officiers qui cesseront le combat et, dès la fin de la guerre, ils retourneront en Allemagne ou dans tout autre pays où les prisonniers de guerre choisiront de se rendre.

« Tous les prisonniers peuvent garder leurs uniformes, leurs insignes, leurs décorations et leurs objets personnels ; quant aux officiers supérieurs, ils conserveront leurs armes blanches. Tous les prisonniers recevront une alimentation normale, et des soins médicaux seront fournis à ceux qui en ont besoin. »

La réponse doit être remise le lendemain, samedi 9 janvier, à 10 heures. Le lieu, les conditions – une voiture arborant un drapeau blanc – sont précisés.

Si l’ultimatum est rejeté, l’artillerie et l’aviation russes annihileront les troupes allemandes encerclées. Les chefs allemands porteront la responsabilité de cet anéantissement.

Silence d’abord dans ces sous-sols surpeuplés, puis des voix que Paulus ne cherche pas à identifier. L’une dit que les suicides se multiplient, que les Roumains se rendent déjà.

D’autres voix disent qu’on ne peut faire confiance aux Russes. Ils massacreront. Ils laisseront mourir.

Paulus se lève. Il va câbler l’ultimatum au Führer auquel tous les soldats allemands sont liés par le serment. Il ne l’oublie pas.

Chacun imagine la réponse du Führer. Mais Paulus précise qu’il demandera au Führer de lui accorder sa pleine liberté d’action.

La réponse est un nein brutal.

Mais le silence, le samedi 9 janvier, a enseveli Stalingrad.

Personne ne tire.

Des officiers russes s’aventurent dans le no man’s land, s’adressent à quelques Allemands qu’ils conjurent de déposer les armes. En vain.

Le dimanche 10 janvier, cette trêve de fait cesse.

Sept mille canons et mortiers russes (170 par kilomètre dans certains secteurs) écrasent les positions allemandes.

La résistance est acharnée, mais les Allemands sont submergés, l’avance russe est irrésistible. En moins de six jours, la poche allemande est réduite de moitié.

Le dimanche 17 janvier, les Russes renouvellent leur offre de capitulation.

Des soldats allemands résistent jusqu’à leur avant-dernière cartouche puis se suicident ou achèvent les blessés pour qu’ils ne tombent pas aux mains des Russes.

D’autres sortent de leurs bunkers, s’avancent, chancelants, sans armes, et se rendent.

Le général Paulus câble au Führer :

« Commandement devenu impossible. Troupes sans munitions ni vivres. Dix-huit mille blessés privés de secours médicaux, pansements, médicaments. Insensé continuer, résistance, écroulement inévitable. Requiers autorisation capituler immédiatement pour épargner destruction troupes survivantes. »

Le Führer répond aussitôt :

« Vous interdis capituler. La VIe armée tiendra ses positions jusqu’à son dernier homme et sa dernière cartouche. Son héroïque endurance apportera une inoubliable contribution à l’établissement d’un front défensif et au salut du monde occidental. »

Le vendredi 22 janvier, les Russes lancent l’assaut final. Ils coupent en deux la « poche » allemande.

Le vendredi 29 janvier, Paulus adresse un télégramme au Führer, la veille du dixième anniversaire de la nomination de Hitler à la chancellerie du Reich.

« En ce jour anniversaire de votre prise de pouvoir, la VIe armée salue son Führer. Le drapeau à croix gammée flotte toujours sur Stalingrad. Puisse notre lutte servir d’exemple à la génération présente et aux générations futures et leur apprendre que nous ne devons jamais capituler, même quand nous n’avons plus d’espoir. Alors l’Allemagne vaincra. Heil mon Führer ! Paulus, colonel général. »

Entre la demande d’autorisation de capituler et cette soumission à Hitler, il y a la personnalité ambiguë du général Paulus, son incapacité à trancher et peut-être ses calculs : ménager l’avenir, obtenir du Führer le grade de Feldmarschall.

Et avec son message d’anniversaire, il en a déjà payé le prix. La propagande de Goebbels célèbre l’héroïsme de la VIe armée.

Goering s’écrie :

« Le combat de la VIe armée appartient désormais à l’Histoire. À côté des noms de Langemark, d’Alcazar, de Narvik, symboles de folle audace, de ténacité, de bravoure, Stalingrad demeurera à jamais pour les générations futures celui du sacrifice de soi… Dans mille ans d’ici, le peuple germanique parlera de la bataille de Stalingrad avec un respect mêlé d’effroi… Au long des années à venir, évoquant l’héroïque campagne de la Volga, on pourra s’écrier : “Passant ! Va dire à l’Allemagne que tu nous as vus gisant à Stalingrad pour obéir à l’honneur, aux ordres de nos chefs et pour la plus grande gloire du Reich.” »

Le samedi 30 janvier, Paulus envoie au Führer le message suivant :

« Effondrement final ne peut être retardé que de vingt-quatre heures. »

Hitler cherche à pousser au sacrifice – au suicide ! – les officiers et Paulus en multipliant les promotions ce 30 janvier 1943.

Cent dix-sept officiers montent en grade et Paulus est promu Feldmarschall !

Le dimanche 31 janvier, Paulus adresse un dernier message à Hitler :

« Fidèle à son serment et pleinement consciente de la grandeur de sa mission, la VIe armée a tenu ses positions jusqu’au dernier homme et jusqu’à la dernière cartouche. Pour le Führer et pour la patrie… jusqu’au bout. »

Quelques minutes plus tard, à 7 h 46 du soir, l’opérateur radio ajoute :

« Les Russes sont à la porte de notre abri. Nous détruisons les appareils. » Il ajoute « CL » qui signifie dans le code international : la station n’émettra plus.

Un jeune lieutenant russe, Fidor Mikhailovtch Yelchenko, entre avec quelques hommes dans le sous-sol de l’Univermag et recueille la reddition de Paulus et de tous les Allemands – généraux, officiers, soldats – qui s’entassent dans l’abri.

C’est le général Schmidt, chef d’état-major de la VIe armée, qui a parlementé avec Yelchenko.

Paulus, les yeux vides, est assis sur son lit de camp.

« N’avez-vous rien à ajouter, monsieur le maréchal ? » demande Schmidt.

Paulus ne répond pas.

On le conduira avec quelques officiers au siège de l’état-major de Rokossovski.

Mais à l’extrémité nord de Stalingrad, des Allemands continueront à combattre. Ils reçoivent le lundi 1er février un message du Führer :

« Le peuple allemand attend que vous fassiez votre devoir à l’exemple des soldats qui défendent encore la forteresse sud. Chaque jour, chaque heure de votre combat contribue à faciliter la création d’un nouveau front. »

Ils résisteront jusqu’au mardi 2 février :

« Avons combattu jusqu’au dernier homme contre un ennemi d’une écrasante supériorité. Vive l’Allemagne ! »

Un avion allemand de reconnaissance survole les décombres de la ville.

« Plus aucun indice de bataille », signale-t-il.

Ce jour-là, la température est descendue à 37 degrés au-dessous de zéro.

Quatre-vingt-onze mille soldats et 24 généraux forment dans la neige une colonne noire qui avance lentement.

Enveloppés de couvertures, ils ont souvent les membres gelés, ils sont blessés, affamés, hébétés.

Ces spectres sont ce qu’il reste d’une armée de 285 000 hommes. Ils marchent vers les camps de Sibérie, ils sont rongés par les poux, la gangrène, les abcès, les plaies purulentes.

Cinq mille d’entre eux seulement retrouveront un jour l’Allemagne.

Le général Rokossovski écrit à Staline :

« Conformément à vos ordres, les troupes du front du Don ont achevé le 2 février 1943 de mettre en déroute et de détruire les forces ennemies encerclées à Stalingrad. »

4.

« Ils n’ont pas été capturés », dit Hitler.

Son visage est secoué par des tics. Il ne parle pas, il grommelle, il gronde.

Il s’immobilise face à son chef d’état-major, le Feldmarschall Zeitzler.

« Ils se sont rendus volontairement, reprend le Führer. Sinon, ils auraient serré les rangs, formé un hérisson et se seraient fait sauter la cervelle avec la dernière balle de leur revolver. »

Il essuie d’un geste fébrile les gouttes de sueur qui coulent sur son front.

Il fait très chaud dans la grande salle de la Wolfsschanze – la « tanière du loup » – son quartier général situé au cœur de la forêt ukrainienne.

Il est un peu plus de midi, ce lundi 1er février 1943.

Paulus a capitulé hier soir, dimanche 31 janvier 1943, et Hitler a aussitôt convoqué cette conférence. Sans doute n’a-t-il pas dormi de toute la nuit. Son visage est comme boursouflé, gonflé, sa démarche est hésitante, il parle à bâtons rompus, se répète.

Voilà trois fois déjà qu’il raconte l’histoire de cette jolie femme, « une beauté de premier ordre », dit-il, qui, blessée par quelques mots de son mari, sort de la pièce, écrit des lettres d’adieu et se tue.

« Quand je pense, poursuit le Führer, qu’une femme a eu ce cran, je ne puis éprouver la moindre estime pour un soldat qui n’a pas eu le courage de se suicider et préfère aller en captivité. »

Le Feldmarschall Zeitzler murmure :

« Je trouve cela inconcevable, moi aussi.

— Paulus avait le devoir de se tuer à l’exemple des grands chefs de jadis qui, lorsqu’ils voyaient tout perdu, se transperçaient la poitrine de leur épée. Varus lui-même, après la perte de ses légions, ordonna à son esclave de l’achever : “Et maintenant, tue-moi !”

— Paulus gît peut-être quelque part, grièvement blessé », dit Zeitzler.

Le Führer secoue la tête.

« Non, la nouvelle est exacte. La suite est facile à imaginer. Paulus va être emmené à Moscou. On va l’emprisonner à la Loubianka où il sera dévoré par les rats.

« Les rats, les rats, répète Hitler.

« Paulus fera tous les aveux qu’on voudra, signera n’importe quoi, fera des proclamations à la radio, vous verrez. »

Le Führer marche de long en large.

« Comment ont-ils pu se montrer aussi lâches… Je n’arrive pas à comprendre. »

Il hausse les épaules.

« Qu’est-ce que la vie ? reprend-il. La vie, c’est la nation. L’individu est condamné à mourir mais, au-delà de l’individu, il y a la nation souveraine. Pourquoi redouter la mort puisque grâce à elle nous pouvons nous libérer de notre misère lorsque notre devoir ne nous tient pas enchaînés à cette vallée de larmes ! »

Il serre les poings :

« Et voilà que le geste de cet homme, Paulus, souille à la dernière minute l’héroïsme de centaines de milliers d’autres. Alors qu’il pouvait se délivrer des tristesses de ce monde et entrer dans l’immortalité, il a préféré aller à Moscou… »

Tout son visage, cette moue, ce rictus expriment son mépris.

« Ce qui me fait le plus de mal, personnellement, c’est de lui avoir donné le bâton de maréchal ! Je tenais à ce qu’il reçoive cette distinction avant de mourir. Cela prouve qu’il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Paulus sera en tout cas le dernier Feldmarschall que j’aurai nommé tant que durera la guerre ! »

Le

mardi 2 février, dans la soirée, quand les combattants de la partie nord

de Stalingrad ont à leur tour capitulé, la radio allemande diffuse sans

interruption La Marche funèbre de Siegfried, des passages du Crépuscule

des dieux, et, après Wagner, le chant Ich Hatt einen kamaraden –

J’avais un camarade.

Le

mardi 2 février, dans la soirée, quand les combattants de la partie nord

de Stalingrad ont à leur tour capitulé, la radio allemande diffuse sans

interruption La Marche funèbre de Siegfried, des passages du Crépuscule

des dieux, et, après Wagner, le chant Ich Hatt einen kamaraden –

J’avais un camarade.

Le mercredi 3 février, un roulement de tambour voilé précède la lecture d’un communiqué spécial du Grand Commandement de la Wehrmacht, l’OKW :

« La bataille de Stalingrad a pris fin. Fidèle à son serment de combattre jusqu’à son dernier souffle, la VIe armée sous le commandement exemplaire du maréchal Paulus a succombé sous l’assaut d’un ennemi supérieur en nombre et en raison de circonstances défavorables auxquelles elle eut à faire face. »

Puis on entend le deuxième mouvement de la Cinquième Symphonie de Beethoven.

Le Führer a décidé, annonce le speaker, qu’un deuil de quatre jours sera décrété pendant lequel tous les théâtres, music-halls, cinémas seront fermés.

L’Allemagne se recroqueville, s’enferme, souffre, pleure, mais aussi, pour la première fois, murmure.

Les membres du Parti n’arborent plus leur insigne, renoncent à se saluer en lançant bras levé le traditionnel Heil Hitler !

On ose, même avec des inconnus, colporter des rumeurs, et répéter – signale le service de renseignements de la SS – « n’importe quelle histoire drôle sans avoir à prendre en compte le risque d’être rabroué et encore moins dénoncé à la police ».

En fait, les Allemands ne peuvent encore imaginer ce qui s’est passé à Stalingrad et que décrivent les journalistes russes, qui eux-mêmes n’osent pas toujours l’écrire.

« C’était littéralement jonché de cadavres, dit l’un, nous les avions proprement encerclés et nos Katiouchas avaient donné à plein… Des milliers de véhicules, de canons, et même des dépôts de vivres ont été saisis ! Et j’ai vu des milliers de prisonniers allemands qu’on emmenait sur le fleuve gelé. Seigneur, quelle mine ils avaient ! Sales, de longues barbes hirsutes : beaucoup avaient des ulcères et des furoncles, et leurs vêtements étaient des loques. J’en ai vu trois tomber et mourir, en quelques minutes, de faim, d’épuisement, de froid. »

« C’est l’artillerie qui a fait le principal travail, confie un soldat. On se rapprochait des blockhaus et on les écrasait avec nos Katiouchas à trente mètres. »

Le Führer qui reçoit von Manstein, le samedi 6 février, dans sa tanière du loup, semble pour la première fois conscient de ses responsabilités personnelles dans l’échec. Il manifeste même du remords, sachant aussi que c’est ainsi qu’il peut convaincre von Manstein.

Le Feldmarschall ne peut qu’être sensible au fait que Hitler déclare que « parce qu’il est le Führer, il porte seul la responsabilité entière de la fin tragique de la VIe armée ».

« J’ai l’impression, confie von Manstein, qu’il est profondément affecté par cette tragédie qui témoigne de l’échec criant de son système, et profondément accablé aussi par le sort de tous les soldats qui, parce qu’ils ont cru en lui, ont combattu jusqu’au bout et fait leur devoir avec tant de courage et de dévouement. »

Cette posture et cette stratégie – retourner le deuil et l’échec pour cimenter autour du Führer la nation allemande –, Goebbels les met en œuvre le 18 février lors d’une grande réunion au Sportpalast de Berlin.

Devant 14 000 personnes il prononce un grand discours qui sera radiodiffusé, imprimé dans tous les journaux et rediffusé plusieurs fois.

Ces 14 000 personnes, commence Goebbels, sont « un échantillon représentatif de toute la nation allemande, au front et dans la patrie. Ai-je raison ? ».

La foule hurle « oui ! », applaudit longuement.

« Mais les Juifs ne sont pas représentés ici ! »

Le public tempête, se dresse. Et tout au long du discours, il interrompra deux cents fois Goebbels pour l’approuver, lui répondre.

« Êtes-vous, et le peuple allemand est-il déterminé, interroge Goebbels de sa voix exaltée, si le Führer l’ordonne, à travailler dix, douze et, si nécessaire, quatorze et seize heures par jour et donner le maximum pour la Victoire ? »

La salle se dresse, crie « oui ! », applaudit cependant que Goebbels semble accroché à son pupitre, comme un marin secoué par la tempête à la barre.

« Je vous demande, voulez-vous la guerre totale ? »

Il répète d’une voix aiguë : « Totalkrieg ! »

La vague des « oui ! » déferle durant plusieurs minutes.

« Voulez-vous qu’elle soit, si nécessaire, plus totale et plus radicale que nous ne pouvons même l’imaginer aujourd’hui ? »

« Totalkrieg, Totalkrieg ! », scande, debout, la foule avant de marteler, frappant des pieds en cadence, faisant trembler le plancher du Sportpalast.

« Ordonne, Führer, nous te suivrons ! »

Mais une fois que les cris de la foule des nazis fanatiques ont cessé de retentir, il reste les doutes qui se répandent dans le peuple allemand.

Le service de sécurité SS écrit dans un rapport consacré à l’évolution de l’opinion après Stalingrad que les Allemands voudraient voir le Führer : « Une photo du Führer permettrait aux gens de vérifier par eux-mêmes que ses cheveux ne sont pas devenus entièrement blancs, comme le bruit en a couru. »

On s’étonne qu’il n’ait pas pris la parole pour honorer les combattants de la VIe armée, laissant à Goebbels et à Goering le soin de célébrer leur courage, leur héroïsme.

La presse a beau répéter : « Ils sont morts pour que vive l’Allemagne », on murmure que « c’est le début de la fin », que la capitulation de Paulus « est le jour le plus noir pour l’Allemagne dans l’histoire de notre guerre ».

Les informateurs des SS rapportent qu’une plaisanterie se chuchote, circule : quelle est la différence entre le soleil et Hitler ? demande-t-on. Il faut répondre : « Le soleil se lève à l’est, Hitler se couche à l’est ! »

Le service secret SS souligne aussi que l’écoute des radios étrangères – suisses, notamment – est « devenue de loin plus courante au cours des dernières semaines ».

Le rapport des SS conclut :

« La conviction générale est que Stalingrad marque un tournant dans la guerre. »

En ces premières semaines de l’année 1943, c’est le sentiment du monde entier.

DEUXIÈME PARTIE

Janvier

__

mars 1943

« Il n’y a pas de compromis entre le Bien et le Mal… Ce qui permet de ramener les buts de la guerre à une formule très simple : la reddition inconditionnelle de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon… »

Déclaration de ROOSEVELT – en présence

de Churchill – à la conférence de Casablanca

24 janvier 1943

« Je vous recommande de parler toujours très haut et très net au nom de l’État. Les formes et les actions multiples de notre admirable Résistance intérieure sont les moyens par lesquels la nation lutte pour son salut. L’État est au-dessus de toutes ces formes et de toutes ces actions. Je mesure très bien les difficultés extrêmes de votre tâche du fait de l’ennemi et du fait des rivalités de tous ordres qui vous entourent. »

Lettre de DE GAULLE à Jean Moulin,

qui devient son seul représentant en France

Février 1943

« J’arrivai au Grand Quartier Général quelque part en Russie, dans l’après-midi du 10 mars. Le soir même, j’étais invité à prendre le thé avec Hitler, à qui je pus ainsi parler en particulier. Il paraissait encore sous le coup de la dépression causée par le désastre de Stalingrad. »

Carnet du maréchal Rommel

La Guerre sans haine

Mars 1943

5.

Stalingrad : ce nom, dans la France occupée de ce début d’année 1943, est sur toutes les lèvres.

Il n’est point besoin de le prononcer.

Parfois, il suffit d’un clin d’œil complice, d’une question prudente :

« Vous avez vu ? Qu’est-ce qu’ils prennent ! »

On cite le refrain d’une chanson satirique, diffusée par Radio-Londres : « C’est la défense élastique… »

On murmure le titre d’un livre qui commence à circuler sous le manteau, Le Silence de la mer, dont l’auteur qui use évidemment d’un pseudonyme est un certain Vercors.

Or, dans les états-majors des mouvements de résistance, on sait qu’il y a des plans pour faire du massif du Vercors une forteresse où pourraient être parachutés armes et combattants. Cette citadelle accueillerait ces jeunes « réfractaires » qui refusent de partir travailler en Allemagne, comme leur en fait obligation la loi du 17 février 1943 sur le Service du Travail Obligatoire qui concerne les jeunes gens nés en 1920, 1921, 1922.

Les trois « classes » – avec des exceptions pour les agriculteurs – sont entièrement mobilisées pour une durée de deux années.

Le Gauleiter Sauckel, chargé de recruter ces travailleurs nécessaires à l’industrie du Reich, a reçu de son ministre Albert Speer des directives précises.

Selon Speer : « Le Führer a indiqué qu’il n’est pas nécessaire à l’avenir d’avoir des égards particuliers vis-à-vis des Français. »

Il faudrait que, avant la mi-mars 1943, « 150 000 spécialistes, 100 000 manœuvres, hommes et femmes, soient transférés en Allemagne ».

Le chef du gouvernement, Pierre Laval, placé devant ces exigences, veut à la fois répondre aux demandes allemandes et conserver aux yeux de l’opinion l’apparence du pouvoir et obtenir quelques concessions.

« Je vous prie de bien me comprendre, dit Laval à Sauckel. J’accepte votre programme. Je ne réclame rien qui puisse affaiblir la force offensive de l’Allemagne. Je prie le Gauleiter Sauckel de reconnaître pleinement les difficultés auxquelles je me heurte. »

Laval le dit et le redit :

« Comment voulez-vous que je fasse ? a-t-il tenté d’expliquer au Führer lors de leur dernière entrevue à la mi-décembre 1942. Où que je me tourne, je n’entends crier que “Laval au poteau !”.

— J’ai confiance en vous, a répondu Hitler. Je ne traiterai qu’avec vous. Vous êtes le dernier gouvernement de la France. Après vous, ce sera un Gauleiter. »

Et Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères du Reich, développe le même argument, le 2 janvier 1943 :

« La France se trouve aujourd’hui à un carrefour. Elle doit choisir entre son adhésion sans réserve à l’Europe et sa disparition totale de la scène du monde. »

Laval cède, parce qu’il est allé trop loin dans la collaboration pour pouvoir se renier, et parce qu’il a besoin de l’illusion qu’il conserve à la France toutes ses cartes en collaborant avec les nazis.

L’un de ses proches confie :

« La souveraineté française est encore sauvegardée. Pierre Laval était parti à ce rendez-vous avec le Führer, investi par le Maréchal des pleins pouvoirs ; il revient de son voyage avec les pleines responsabilités. »

Et Laval ajoute :

« C’est un nouveau départ. On avait donné à la France sa chance, on lui en donne une nouvelle… »

Qui peut le croire ?

Il faudrait imaginer que l’Allemagne peut encore gagner la guerre. Et il suffit de ce nom, Stalingrad, pour que le doute détruise les illusions auxquelles s’accrochent les collaborateurs les plus compromis.

Mais l’atmosphère a changé à Vichy.

On ne voit plus le maréchal Pétain – et Pierre Laval – se promener sans escorte dans les rues.

Les intrigants, les ambitieux, les admirateurs du Maréchal ont déserté Vichy qui n’est plus la capitale d’un État qui conserve une part de sa souveraineté puisque la France est occupée depuis le débarquement américain au Maroc et en Algérie.

Les Allemands sont les maîtres de tout le territoire national et le « gouvernement français » – Pétain, chef de l’État, et Laval, chef du gouvernement – ne dispose plus que de quelques apparences de pouvoir.

Des « gardes mobiles » et la garde du Maréchal, soit quelques centaines d’hommes, assurent la protection de Laval et de Pétain.

L’hôtel du Parc est gardé comme une forteresse. Une porte blindée a été installée dans l’escalier qui permet de passer de l’étage Laval à l’étage Pétain.

Laval, qui passe ses nuits dans sa propriété de Châteldon, rejoint chaque matin Vichy en voiture blindée. Le long de la route, un garde armé est en faction tous les cent mètres. Des policiers, revolver au poing, attendent Laval devant l’hôtel du Parc.

Vichy, jadis bruissant de rumeurs, de tensions et de conciliabules, n’est plus un lieu de pouvoir. N’y demeurent que les personnages « officiels » attachés à une fonction gouvernementale ou liés à Pétain ou à Laval.

Pour tous les autres, « Vichy n’est plus intéressant mais dangereux. Vichy est rejeté par les collaborationnistes comme par les gaullistes. La fidélité au Maréchal fond comme neige au soleil. Les vocations résistantes s’affirment, la onzième heure approche ».

C’est l’effet Stalingrad qui vient s’ajouter à l’effet El-Alamein et au basculement de l’Afrique du Nord après le débarquement américain du 8 novembre 1942.

Chacun pressent que le prochain « saut » conduira les Alliés en Europe. Débarquement en Sicile, en Italie, en Normandie, en Grèce, dans les Balkans ? On est sûr que l’un d’entre eux aura lieu.

Le temps n’est plus où l’on était fier d’avoir reçu des mains du Maréchal la « francisque », la décoration emblématique de la « Révolution nationale ».

« À Vichy, écrit Maurice Martin du Gard, chacun prépare son dossier. “Moi, dit tel ministre, j’ai sauvé tant de travailleurs !” “Moi, dit un chef de la police, j’ai planqué les fils de généraux gaullistes dans une école de gendarmerie.” “Moi, dit un autre, j’ai sauvé tant de Juifs.” »

Les collaborationnistes résolus – Marcel Déat, Jacques Doriot, Philippe Henriot, Joseph Darnand –, c’est-à-dire ceux qui savent que leur sort est déterminé par le destin du nazisme, dénoncent ce « cloaque » vichyssois, son attentisme.

Même s’ils critiquent Pierre Laval, s’ils espèrent – c’est le cas de Déat, de Doriot – lui succéder – avec l’appui allemand –, ils partagent l’analyse du chef du gouvernement lorsqu’il dit :

« Cette guerre est une guerre de religion. La victoire de l’Allemagne empêchera notre civilisation de sombrer dans le communisme.

« Il y a plusieurs routes à suivre, j’ai choisi la seule qui puisse conduire au salut de notre pays. Je ne me laisserai jamais égarer par l’opinion publique si elle doit me faire tourner le dos à l’intérêt de la France. Je renverrai impitoyablement tout ce qui, sur ma route, m’empêchera de sauver la France. »

Mais Pierre Laval, bien qu’enfermé dans le seul rôle qui lui reste à jouer, est aussi un homme lucide qui mesure les dérisoires moyens dont il dispose.

« Il est difficile, en toutes circonstances, de diriger la politique de notre pays, confie-t-il. Mais quand il se trouve sans armée, sans flotte, sans Empire et sans or, la tâche de celui qui est chargé de gouverner s’avère parfois insurmontable. »

Elle l’est en ce début d’année 1943, car la vie des Français devient de plus en plus difficile et ils savent bien que l’occupant allemand pille le pays.

Et les « bonnes intentions » des « ministres » de Laval, et de Laval lui-même, ne réussissent en rien – ou presque rien – à améliorer la situation de la plus grande partie de la population.

Il faut d’abord « nourrir » et « payer » la Wehrmacht.

Les officiers allemands et les « trafiquants », intermédiaires en tout genre à leur service, se gobergent dans les restaurants du marché noir : le prix d’un seul déjeuner dépasse le montant du salaire mensuel moyen !

Réduit aux seules denrées distribuées par le « ravitaillement légal », un Parisien ne peut vivre que cinq ou six jours par mois !

Chacun est donc contraint de se livrer au marché noir, et les plus humbles vivent avec la faim au ventre : 200 grammes de matières grasses et 300 grammes de viande par mois !

Les légumes frais sont rationnés… ail compris !

Quant au pain, sa ration varie selon les récoltes, mais lorsqu’elles sont abondantes, on relève de 25 grammes la ration attribuée !

Pour les travailleurs manuels, elle peut atteindre 350 grammes par jour mais elle sera au fil des mois réduite à 100 grammes, voire 50 dans certaines villes.

Le lait manque pour les nouveau-nés. Les mères ne peuvent allaiter pour cause de malnutrition.

En fait, la sous-alimentation est la cause immédiate de la mort de près de 150 000 Français.

Certes, agriculteurs, commerçants et privilégiés de la fortune peuvent échapper à la faim, mais le peuple souffre, épuisé, englouti par la recherche quotidienne d’aliments pour les enfants. Cette quête devient une « obsession » qui mobilise toute la volonté.

Or il faut de l’énergie physique pour vouloir et pouvoir se battre, et seuls les jeunes gens vigoureux s’engagent dans la Résistance.

Ils y sont poussés par la mise en œuvre du Service du Travail Obligatoire. Et les jeunes concernés, pour échapper à un départ vers l’Allemagne, se réfugient à la campagne, dans des villages, chez des paysans.

Ils sont ainsi au contact des « maquis » qui commencent à rassembler des « maquisards », ces partisans peu nombreux encore.

Ils reçoivent quelques armes parachutées. Ils sont l’émanation des mouvements de résistance : Combat, Franc-Tireur, Libération, et les Francs-Tireurs et Partisans Français (FTPF) liés au Parti communiste.

Ces maquis encore embryonnaires révèlent que la « guerre de partisans » conduite par les Russes devient une référence que confirme l’écho des batailles qui se livrent sur le front de l’Est. Stalingrad exalte ces jeunes combattants.

Pour les Allemands et les collaborateurs enrôlés dans le Service d’Ordre Légionnaire, le SOL, créé par Joseph Darnand, ces « réfractaires », ces « maquisards » sont des « terroristes », des « communistes », des « gaullo-communistes » voués, lorsqu’ils sont pris, à la déportation ou, si c’est au terme de combats ou d’une opération « anti-maquis », au peloton d’exécution et souvent à la torture.

Les Allemands d’ailleurs ne cherchent plus à se montrer « korrect » : c’est ainsi que la population française les avait jugés dans les premières semaines de l’Occupation, dans l’été et l’automne 1940.

Aujourd’hui, en 1943, l’écrivain Jean Paulhan dit des Allemands, dans un article d’une publication clandestine, Les Cahiers de la Libération : « D’eux, il ne nous restera rien. Pas un chant, pas une grimace… Ils ne sont pas animés. Ils auront passé comme un grand vide. Comme s’ils étaient déjà morts. Seulement cette mort, ils la répandent autour d’eux. C’est même la seule chose qu’ils sachent faire. »

Ils ont pris en main le camp de Drancy jusque-là dirigé par les autorités françaises.

Le régime du camp sévère devient sous la férule des SS – et d’abord du Hauptsturmführer-SS, Alois Brunner – l’antichambre de la mort.

On y frappe, on y torture, on y tue. On y est poussé dans les wagons plombés qui partent pour les camps d’extermination et d’abord Auschwitz.

La Gestapo ne connaît plus aucune limite territoriale. Ses hommes envahissent l’ex-zone sud, interviennent en plein cœur de Vichy – ainsi un magistrat est-il arrêté dans le bureau du garde des Sceaux !

Ils se font ouvrir les portes des prisons, arrachent les détenus à leurs cellules et les conduisent à Paris où, le plus souvent, ils sont torturés, exécutés ou déportés.

Les bourreaux sont fréquemment des Français. Une Gestapo « française » est dirigée par un gangster, Laffont, et un policier révoqué, Bony.

Cette bande de la « rue Lauriston », composée de condamnés de droit commun que Laffont a fait libérer de prison grâce à l’appui des autorités allemandes, est plus cruelle encore que la Gestapo qui opère en plusieurs lieux et notamment rue des Saussaies. On dénombre plus d’une dizaine de centres de torture à Paris.

Les rafles visant les Juifs réfugiés dans l’ancienne zone « libre » se multiplient. La police française exécute les ordres des autorités allemandes. Les Juifs sont traqués. Ils fuient les villes de la côte méditerranéenne et d’abord Nice et Cannes, et gagnent les villages et les cités des Alpes.

Heureusement, les départements du sud de la France sont occupés depuis le 11 novembre 1942 par les troupes italiennes qui s’opposent à ces rafles, à ces déportations.

« Cela, remarquent les Italiens, a été fait non sans rencontrer toutefois une certaine résistance dictée encore une fois chez les Français par le désir de voir se confirmer leur souveraineté. »

Pierre Laval et René Bousquet, le secrétaire général de la police française, sont en effet soucieux de la « souveraineté française », quitte à obéir aux nazis – comme lors de la grande rafle du Vélodrome d’Hiver le 16 juillet 1942 !

Paradoxe, aveuglément, on devient l’exécutant des ordres nazis afin d’affirmer qu’on est « souverain » !

Quand, le 3 janvier 1943, un attentat a lieu contre une « maison close » du quartier du Vieux-Port à Marseille fréquentée par les soldats de la Wehrmacht, le problème de l’attitude des autorités françaises se pose aussitôt.

L’attentat a provoqué la mort de plusieurs « clients » des prostituées, autant d’Allemands que de Français. Mais Hitler, au vu du rapport qui lui est transmis, est emporté par la colère. Il convoque Himmler :

« La ville de Marseille est un repaire de bandits, dit-il. Cela a existé de tout temps ; mais aujourd’hui, c’est l’Allemagne qui en supporte les conséquences. »

Il serre les poings, les brandit.

« Il n’y a qu’une mesure à prendre. D’après les renseignements qui me sont donnés, tous les bandits sont concentrés dans le quartier du Vieux-Port. Il y a dans ce quartier des souterrains ; il y a des moyens d’action exceptionnels. On me signale qu’un grand nombre de déserteurs allemands y sont cachés. Il n’y a donc qu’une solution : je donne l’ordre de raser tout ce quartier du Vieux-Port. »

Oberg, le représentant de Himmler en France, se rend aussitôt à Marseille, fustigé par Himmler qui l’accuse de ne pas avoir signalé ce que le Führer vient de lui révéler. Les instructions du Führer doivent être exécutées sans délai.

Oberg annonce à René Bousquet que la police allemande va encercler le 1er arrondissement de Marseille, arrêter les 50 000 personnes qui l’habitent. Elles seront déportées. S’il y a des résistances, elles seront brisées à l’aide de tanks, puis le quartier sera détruit.

René Bousquet et le préfet régional Lemoine obtiendront que l’opération soit conduite par la police française.

Elle débutera le 24 janvier 1943 à 5 heures du matin. Les destructions seront moins étendues que celles prévues par les Allemands, et les « déportés » ne seront que… 20 000, dont la moitié seront internés dans un camp « français » à Fréjus et éviteront ainsi le départ pour le camp de Compiègne puis les camps de concentration en Allemagne.

Moindre mal ?

Ce qui demeure, c’est que l’ordre du Führer a été exécuté par les forces de l’ordre françaises, que l’État français n’existe plus, que l’illusion entretenue de juillet 1940 au 11 novembre 1942 est morte.

La police de Pétain et de Laval n’a pas conduit à préserver la souveraineté française dans le cadre d’une « collaboration », elle a abouti – ainsi que de Gaulle le martèle depuis le 18 juin 1940 – à la soumission.

Et les Allemands exigent toujours plus.

Ils ont réussi à occuper la Tunisie où en novembre 1942 les Américains – étrange et grave oubli – n’ont pas débarqué. Les troupes françaises présentes dans le protectorat tunisien tentent en vain de s’opposer aux parachutistes allemands.

La Wehrmacht occupe la Tunisie. Mais le Grand Quartier Général allemand, installé à Tunis, semble ne pas vouloir s’emparer de la flotte française ancrée dans la rade de Bizerte.

Lorsque l’amiral Derrien, qui la commande, est convoqué à l’état-major allemand, il ne se doute pas – après plusieurs semaines de relations courtoises – que le général Nehring va lui donner trente minutes pour livrer intacts tous les vaisseaux français, la seule force militaire dont dispose Vichy.

Si l’ultimatum n’est pas exécuté, dit Nehring, « les équipages seront tués jusqu’au dernier officier et marin. On ne fera pas de prisonnier ».

Que faire ?

La Tunisie est entre les mains allemandes.

6

.

C’est vers la Tunisie, désormais occupée par plus de 200 000 soldats allemands et italiens, que, en ces premiers jours de l’année 1943, se dirige Rommel.

Longue retraite depuis sa défaite à El-Alamein face à la VIIIe armée britannique du général Montgomery – « Monty ».

Rommel est sans illusions.

Il a installé son poste de commandement dans la ferme d’un colon, à la frontière nord de la Tripolitaine. Il lui faut atteindre le sud de la Tunisie, faire la jonction avec les forces allemandes et italiennes qui s’y trouvent.

Mais il est lucide et amer : il lui faudrait recevoir 50 tonnes de munitions et 1 900 tonnes d’essence par semaine et on lui en livre 30 et 800 tonnes !

Comment faire face au déferlement britannique ?

Il aperçoit dans un nuage de poussière une masse de 200 tanks anglais. Le ciel est, nuit et jour, occupé par des bombardiers et des chasseurs de la Royal Air Force.

La mer est parcourue par des vedettes rapides anglaises.

« Elles viennent de couler dix sur quatorze de nos chalands d’essence à l’ouest de Tripoli. »

« Terrible nouvelle. »

Rommel songe aussi à ce front de l’Est, à la VIe armée encerclée à Stalingrad. Tout semble s’effondrer.

« Paulus est encore plus mal en point que moi, note-t-il. Il a affaire à un adversaire plus inhumain. Nous ne pouvons plus mettre notre espoir qu’en Dieu qui ne nous abandonnera pas complètement. »

Il a besoin de se confier, de faire part à son épouse de ses doutes et de ses colères.

Car Mussolini le harcèle, lui demande de ne pas évacuer la Tripolitaine, symbole de l’lmpero, cet Empire colonial italien que le Duce rêvait de bâtir.

« Vives réprimandes de Rome parce que nous ne résistons pas davantage à la pression ennemie, note-t-il. Nous voulons nous battre et nous nous battrons aussi longtemps que nous le pourrons. »

Mais comment le faire quand les munitions et l’essence manquent ?

Il faut évacuer Tripoli, faire sauter les installations du port, distribuer à la population misérable les stocks de vivres qu’on ne peut emporter.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu pour tenir sur ce théâtre d’opérations malgré les difficultés indescriptibles. J’en suis profondément désolé pour mes hommes. Ils m’étaient infiniment chers. »

Il atteint enfin la frontière de la Tunisie, s’enfonce dans le pays d’une centaine de kilomètres, découvre cette ligne de blockhaus – la ligne Mareth – construite par les Français dans les années 1930-1940. Ils ne sont plus adaptés aux conditions de la guerre moderne. Rommel est épuisé, désespéré.

Il confie à sa « très chère Lu » :

« Physiquement, je ne vais pas trop bien. De violents maux de tête et les nerfs à bout, sans parler de quelques troubles de la circulation… Je suis si déprimé que j’ai de la peine à faire mon travail. Peut-être quelqu’un d’autre verrait-il plus clair dans cette situation et serait-il capable d’en sortir quelque chose. »

Mais il est déchiré par des sentiments contradictoires.

Quand il apprend qu’en raison de son état de santé il va être relevé de son commandement, et que son successeur sera le général italien Messe qui arrive directement de Russie, il s’emporte :

« Après l’expérience de cette retraite, je n’ai aucune envie de continuer à jouer le bouc émissaire de cette bande d’incapables ! »

Mais quelques jours plus tard, il ajoute :

« J’ai décidé de ne rendre mon commandement que sur ordre, sans tenir compte de mon état de santé. Dans une telle situation, je veux m’accrocher, même au-delà de toute limite, même contre l’avis des médecins. Vous comprendrez, très chère Lu, mon attitude. Le successeur qu’on m’a envoyé de Rome pourra bien attendre son tour. »

Il ne veut pas abandonner ses soldats.

On lui rapporte du Grand Quartier Général de Hitler « les plus chaudes congratulations du Führer dont j’ai encore toute la confiance ».

Mais il ne s’illusionne pas. Il écrit à son épouse :

« Les événements sont devenus très graves, ici en Afrique, et à l’Est aussi.

« Nous devons prévoir la mobilisation intégrale du travail pour tous les Allemands, sans considération de résidence, de condition sociale, d’âge ou de capacité. Pensez-y en temps opportun, chère Lu, pour trouver quelque chose qui vous convient. Notre fils lui-même devra bientôt prendre sa place devant un établi ou derrière un canon antiaérien. C’est, vous le savez bien, une affaire de vie ou de mort pour le peuple allemand.

« Je vous écris cela parce que je ne veux pas vous farder ce qui arrivera sans doute. C’est une idée à laquelle il vaut mieux se préparer de bonne heure afin de l’accepter plus facilement. »

On croit entendre en écho aux propos de Rommel le discours que prononcera Goebbels, le 18 février, dans lequel il martèlera l’idée qu’il faut conduire une guerre totale : la Totalkrieg.

Mais la lettre de Rommel précède de plusieurs semaines l’appel de Goebbels.

Rommel s’exprime non en nazi mais en soldat, en patriote qui croit encore à la nécessité de suivre le Führer.

Mais le désespoir ronge Rommel, alors même que la fidélité qu’il veut exprimer à ses hommes l’habite.

Le 7 février, il décide de rejeter les avis des médecins :

« Le docteur Horster est venu me voir hier et m’a conseillé de commencer mon traitement aussitôt que possible. Je me révolte de tout mon être contre l’idée de quitter ce champ de bataille tant que mes pieds peuvent me porter. »

Quelques jours plus tard, le 12 février, alors qu’il a décidé de ne quitter son commandement que « sur ordre », il dresse un bilan de son action.

« Deux ans aujourd’hui que je suis arrivé en Afrique. Deux ans de combats violents et tenaces, le plus souvent contre des ennemis très supérieurs.

« En ce jour, je pense aux troupes courageuses qui combattent sous mes ordres, qui ont loyalement fait leur devoir pour leur pays, et mis toute leur confiance dans leur chef.

« J’ai essayé, moi aussi, de faire mon devoir, non seulement dans ma propre sphère, mais aussi sur le plan plus général de notre cause.

« Nous devons faire l’impossible pour surmonter les dangers mortels qui nous assaillent. Malheureusement, tout n’est qu’une affaire de ravitaillement.

« J’espère qu’on approuvera ma décision de rester avec mes troupes jusqu’à la fin. Un soldat ne peut faire autrement. »

Mais lorsqu’il écrit à sa « très chère Lu », Rommel ajoute, dévoilant la cause profonde de ce choix :

« À vrai dire, tout ce qu’on peut souhaiter c’est de rester au front. »

Et d’y mourir si Dieu le veut.

« Je dois ma gratitude et mon admiration à mes troupes, conclut-il, qui, en dépit de la retraite, de la détestable nourriture, de la perpétuelle tension d’esprit, n’ont jamais faibli dans les pires circonstances, gardant jusqu’à la fin la même valeur combative qu’au jour où elles prirent Tobrouk. »

Grâce à ces qualités, « l’armée a pu faire face – selon Rommel – à toutes les difficultés, malgré le haut commandement germano-italien qui, confortablement installé en Europe, ne trouva jamais rien de mieux, comme remède à nos misères, que des ordres de résistance jusqu’au bout ».

Que s’est-il passé d’autre à Stalingrad ?

7.

Où est ce renard de Rommel ?

De Gaulle, dans son bureau de Carlton Gardens, le siège de la France Combattante à Londres, a fait déployer une carte de la Tunisie.

Il pointe du doigt le défilé de Faïd, au nord de Gabès.

Là, le 2 décembre 1942, un bataillon du 7e régiment de tirailleurs algériens, appuyé par des parachutistes américains, a bousculé la Ve armée allemande, première victoire de l’armée d’Afrique depuis son entrée dans la guerre.

Les tirailleurs avaient fait 120 prisonniers.

De Gaulle reste un long moment penché sur la carte, puis d’un mouvement brusque il se redresse.

Il murmure : « Que de temps perdu ! »

Le général Giraud et l’amiral Darlan – ce dernier « exécuté » le 24 décembre 1942 par le jeune patriote Bonnier de La Chapelle qu’on a fait fusiller dans la nuit – ont commencé par résister au débarquement des troupes américaines.

Quel gâchis, que de souffrances vaines : 3 000 Français tués ou blessés, des pertes identiques du côté des Américains.

Et la Tunisie oubliée dans les plans américains ! Les Allemands et les Italiens ont occupé le pays et il faut maintenant les chasser.

Où est ce renard de Rommel ?

Il devra faire face aux troupes américaines venues d’Algérie, appuyées par les « giraudistes », et aux Anglais de Montgomery progressant du sud vers le nord, de la Tripolitaine à la Tunisie.

« Bientôt, dit de Gaulle d’une voix solennelle, la colonne du général Leclerc qui a conquis le Fezzan fera sa jonction avec les troupes britanniques. »

« Que d’années perdues ! » répète de Gaulle.

Si en 1940 l’Afrique du Nord avait refusé de suivre Pétain et Laval, le sort de la guerre, de la France eût été différent.

Or rien n’est réglé en ce début d’année 1943 !

« Ce qui se passe en Afrique du Nord, du fait de Roosevelt, est une ignominie, dit de Gaulle. Une sorte de nouveau Vichy, sans Pétain, est en train de se reconstituer sous la coupe des États-Unis. »

La législation antisémite de Vichy est maintenue. Les gaullistes qui ont préparé le débarquement américain sont menacés, poursuivis, certains incarcérés. La presse est censurée. Les prisonniers politiques, c’est-à-dire les partisans de la France Libre, continuent d’être parqués dans des camps de concentration.

« L’effet de cette situation sur la résistance en France est désastreux, reprend de Gaulle. Quelques gaffes de cette sorte commises par les Américains, et la Résistance ne croira plus à la capacité et à la pureté de la France Combattante. Ce sont les communistes qui se présenteront comme les durs et les purs alors qu’ils ont commencé la guerre en désertant le combat, alors qu’ils ont attendu l’entrée en guerre de l’URSS pour me faire un signe et ne plus m’attaquer. »

De Gaulle marche de long en large, bras croisés, buste penché.

Il sent, il sait que le moment est crucial.

Roosevelt, suivi par Churchill, veut se débarrasser de la France Combattante, s’appuyer sur ce général Giraud qui a fait acte d’allégeance à Pétain mais qui est aussi un adversaire résolu des Allemands.

De cette manière, on écartera de Gaulle et ses ambitions.

Ce de Gaulle, répète le président des États-Unis, personne ne l’a élu, « c’est un fanatique et une nature fasciste ! La légitimité, c’est Pétain qui l’incarne. Il faut briser ce général de coup d’État qui veut reconstituer l’Empire français ».

Mais Roosevelt en est persuadé, l’heure est à la fin des colonies. Maroc, Algérie, Tunisie, Afrique-Occidentale ou Équatoriale, tous ces territoires doivent accéder à l’indépendance ou la retrouver !

Quant à Churchill, dans un grand discours à la Chambre des communes réunie en comité secret, il a justifié les choix de Roosevelt.

Le Premier ministre anglais a déversé toutes ses rancœurs accumulées contre de Gaulle, évoquant le « caractère difficile du général », l’« étroitesse » des vues de cet « apôtre de l’anglophobie ».

« Je ne vous recommanderai pas de fonder tous vos espoirs et votre confiance sur cet homme, a-t-il dit aux députés. Il ne faut pas croire qu’à l’heure actuelle notre devoir serait de lui confier les destinées de la France, pour autant que cela soit en notre pouvoir… Nous ne l’avons jamais reconnu comme représentant de la France… Je ne puis croire que de Gaulle incarne la France. »

Qu’opposer à ce réquisitoire de Roosevelt et de Churchill ?

La vague patriotique qui en cette mi-janvier 1943 soulève la France se tourne vers de Gaulle.

À Londres, de Gaulle reçoit le socialiste Christian Pineau, d’autres résistants du mouvement Libération qui arrivent du pays occupé qui tous réclament la constitution d’un Comité national où se regrouperaient les représentants des partis et des mouvements de résistance.

Il écoute. On lui apporte, ce 16 janvier, une longue lettre de Léon Blum qui, de sa prison, insiste pour qu’il mette sur pied un « programme de rassemblement national ». Blum indique qu’il a écrit à Churchill et à Roosevelt : « On sert la France démocratique en aidant le général de Gaulle à prendre dès à présent l’attitude d’un chef. »

De Gaulle ferme à demi les yeux.

Il se souvient de ce jour de 1936 où Blum, président du Conseil, l’avait reçu, harcelé par les téléphones, impuissant à entreprendre la réforme de l’armée. De Blum, acceptant et même se félicitant de Munich. De Blum favorable, le 16 juin 1940, à la constitution d’un gouvernement Pétain. Et ce Blum aujourd’hui, homme honnête, soucieux de l’avenir du pays et apportant son concours à la France Combattante.

De Gaulle, allant et venant dans son bureau, fumant cigarette sur cigarette, médite longuement. Il se sent capable de gagner cette partie, parce qu’il ne joue que pour la France et en son nom.

Mais il faut être sur ses gardes à chaque instant.

Que veut Eden, le ministre des Affaires étrangères anglais, qui le convoque le 17 janvier 1943 à midi au Foreign Office pour une « communication hautement confidentielle » ?

Eden paraît gêné, lançant des coups d’œil à sir Alexander Cadogan, qui l’assiste, expliquant que le Premier ministre et le Président Roosevelt sont au Maroc depuis quatre jours.

Puis il tend un télégramme de Churchill. De Gaulle lit en silence.

« Je serais heureux que vous veniez me rejoindre ici par le premier avion disponible – que nous fournirons. J’ai en effet la possibilité d’organiser un entretien entre vous et Giraud dans des conditions de discrétion complète… »

De Gaulle regarde Eden. Il ne lui remettra sa réponse qu’après réflexion, dit-il. Qui invite ? Churchill seulement, ou bien le Premier ministre et le président des États-Unis ?