»Wir sitzen hier beisammen, mitten in der Nacht. Schauen auf das Kind, und ich kann kaum ausatmen, so laut schlägt mein Herz. Ich bin fast toll vor Angst, dass du in der Ruhe zu lange auf meine Hände schaust und die Frau in mir siehst.«

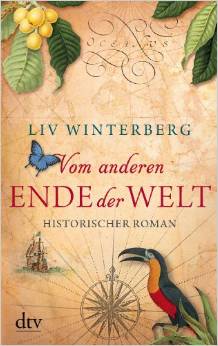

England, spätes 18. Jahrhundert: Von ihrem Vater, einem Arzt und Wissenschaftler, zur Botanikerin ausgebildet, träumt die junge Mary Linley davon, die Welt zu bereisen. Doch als sie nach dem Tod des Vaters verheiratet werden soll, sieht sie nur eine Möglichkeit, ihrer Berufung zu folgen. Sie gibt sich als Mann aus, um an Bord der Sailing Queen im Stab des Botanikers Sir Carl Belham auf Expeditionsfahrt zu gehen. Die Lebensbedingungen auf See erschüttern sie, denn Entbehrungen, Krankheiten und Tod prägen den Alltag. Dennoch glaubt sie, ihr Ziel erreicht zu haben: Sie erkundet fremde, faszinierende Länder. Erst durch die Liebe zu Sir Carl Belham erkennt sie, dass sie sich für ihre Ideale selbst verleugnet ...

Wer sich nicht rührt, spürt keine Ketten.

(Unbekannter Verfasser)

Personenübersicht

Plymouth

Mary Linley, Tochter von Francis Linley, angehende Botanikerin Francis Linley, Vater von Mary Linley, Arzt und Botaniker Henriette Fincher, Schwester von Francis Linley

William Middleton, Bediensteter im Hause Linley

Landon Reed, Kaufmann

James Canaughy, Bankier

Ebenezer Stone, Portier des Navy Board

London

Sir Carl Belham, Botaniker und Mitglied der Royal Society

Sir Wellington, Philosoph, Mitglied der Royal Society

Sir Joseph Banks, Botaniker, Vorsitzender der Royal Society

Franklin Myers, Gehilfe von Sir Carl Belham

An Bord der HMS Sailing Queen

Kapitän Taylor

Kyle Bennetter, Bootsmann

Nathaniel Bennetter, Sohn von Kyle Bennetter, Schiffsjunge

Seth Bennetter, Sohn von Kyle Bennetter, Schiffsjunge

Doc Havenport, Schiffsarzt

Rafael Peacock, Astronom

Smutje Henry, Schiffskoch

Bartholomäus Kellington, Toppsgast

Peter Sohnrey, Vollmatrose und Backsvorsteher

Lukas Smith, Seesoldat

Toni Sellers, Zimmermann

Edison, Vollmatrose

Dan, Schiffsjunge

Randy Hall, Midshipman

John, Segelmacher

Tahiti

Owahiri, Vater von Tupaia

Revanui, Frau von Owahiri, Mutter von

Tupaia Tupaia, Sohn von Owahiri und Revanui

An Bord der HMS Challenge

Kapitän Fairbanks

Prolog

Plymouth, 14. Mai 1775

»Schau genau hin! Siehst du die durchscheinende Haut, die aufgestellten Härchen, die Seitenrippen und das Geäst der Äderchen?

Konzentriere dich, bevor du Hand anlegst, denn sollte deine Entscheidung die falsche sein, wirst du ein weiteres Opfer bringen müssen.

Hörst du das leise Knacken beim Brechen?

Jede deiner Beobachtungen musst du nun genau notieren, denn du bist dafür verantwortlich, all denen, die dies nicht sehen können, davon zu berichten und ihnen deine Erkenntnisse weiterzugeben. Denn das, Mary, das ist das Herz der Wissenschaft: die Erkenntnis. Und du siehst es hier vor dir: Erkenntnisse sind nicht zu erringen, ohne dass Opfer erbracht werden müssen. Deshalb entscheide ruhigen und klaren Gemütes, egal, was du tust. Hast du das verstanden?«

»Ja, Vater, das habe ich.«

Sie fixierte das dem Schutz der verzweigten Hecke entrissene Blatt und begann, den Arm zurückzuziehen. Behutsam wölbte sie die Finger zur halboffenen Faust, darauf bedacht, dass das junge Grün sich in die Handfläche schmiegte, ohne zu zerknicken. Mit der anderen Hand schob sie das rankende Buschwerk zur Seite, doch die Dornen des Strauches gruben sich tief in ihre Haut.

Teil 1

Plymouth, 13. Juli 1785

Die Wellen rollten in die Bucht, dass man hätte glauben können, der Hafen sei über Nacht zu klein geworden. Achtlos rissen sie die Schiffe in die Höhe, ließen sie wieder in die Tiefe sinken und suchten ihren Weg zur Kaimauer, an der sie sich weißschäumend brachen.

Am Horizont erhoben sich dunkelgraue Wolkenberge, deren Ausläufer bereits die Küste erreicht hatten. Schwer trugen sie am Regen und ließen vereinzelte Tropfen fallen. Böen jagten über das Wasser und wölbten die Segel der Schiffe, dass die Masten unter dem Druck bedrohlich knackten. Die schwarze Wand, die über das Meer auf Plymouth zukam, kündete nicht nur von Regen, sie kündete von Sturm.

Mary wandte den Kopf und blickte zu einem der Schiffe hinüber, das noch zur rechten Zeit im Hafen eingelaufen war. Der Wind zerrte an den Kleidern der Passagiere, als sie die Pier betraten. Die Erleichterung, wieder festen Grund unter den Füßen zu spüren, war ihren Gesichtern anzusehen. Mit ausholenden Schritten eilten sie davon und bestiegen die Droschken. Eisenbeschlagene Wagenräder rollten über das Straßenpflaster hinweg, Peitschen zuckten und Zungen schnalzten, bis der Wind die leiser werdenden Geräusche gänzlich verschluckte.

Bald würde er erscheinen. Es war spät, und die Stadt hüllte sich bereits ins fade Licht der Dämmerung. Mary fröstelte und hob die Kapuze ihres Umhanges über die Haube. Kurz darauf trat er neben sie. William, dieser erschöpfte, alte Mann, der Tag um Tag ausgeschickt wurde, sie zu suchen, und der Abend für Abend nach der Rückkehr Geschichten erfand, wo er sie aufgelesen hatte. Im Rosengarten, auf dem Markt, in der Kirche. Nur den Hafen, wo er sie ein ums andere Mal abholte, den erwähnte er nie.

»Mary, Eure Tante ist kurz davor, Euch Ausgangsverbot zu erteilen. Sie bezweifelt, dass Eure Spaziergänge der körperlichen Ertüchtigung dienen.« Williams Stimme war sanft, fast zärtlich.

»Sie sind noch keine sieben Monate unterwegs.« Unsicher, ob er sie gehört hatte, musterte Mary Williams vertrautes Profil. Seine dunklen Augen, die gebogene Nase und den schmallippigen Mund.

»Ja«, sagte er und sein Kehlkopf machte einen Sprung, »es sind heute hundertsiebenundachtzig Tage.«

Er zählt also auch die Tage, dachte Mary und setzte erneut an: »Vielleicht sind sie umgekehrt und auf dem Heimweg. Nur weil das Schiff havariert ist, heißt das nicht, dass sie es nicht wieder flottmachen konnten.«

»Ihr habt die Meldung des Town Magazine gelesen. Das Schiff ist bei Kap Hoorn zerschellt. Die Strömungen dort sind unberechenbar, das Wetter ist oft schlecht. Umhertreibende Eisberge und im Wasser verborgene Felsen machen die Umrundung zum Wagnis. Und Ihr wisst das.« Er zögerte und atmete tief ein. »Wir haben keinen Grund mehr zu hoffen.«

»Ich kann die Hoffnung nicht aufgeben.« Mary hörte, dass ihre Antwort flehentlich klang, fast als würde sie William bitten, er möge sie noch einen Augenblick schonen und die Wahrheit für sich behalten. Doch der tat nichts dergleichen.

»Niemand hat überlebt«, sagte er leise. »Auch Euer Vater nicht. Er ist tot.«

Wie kann er eine Handvoll gedruckter Zeilen zur Gewissheit machen? Quälen ihn nicht die gleichen Bilder wie mich?, fragte sie sich. Die Woge, die Vater unter Wasser drückt. Wie er Salz schmeckt und spürt, dass Wasser in seine Lungen dringt. Das Würgen und Husten, als er wieder auftaucht, die Krämpfe in seiner Brust, die zur ehernen Zwinge werden. Eine weitere Woge, die ihn mit sich reißt. Er gleitet ins Bodenlose und sieht das gleißend helle Licht an der Wasseroberfläche über sich brechen. Es entfernt sich immer weiter, wird milchig, dann gräulich, bis ihn Dunkelheit umgibt. Mary ließ die Arme zu beiden Seiten des Körpers schlaff herabfallen und trat einen Schritt vor. Von Neuem konzentrierte sie sich auf den Horizont: auf das Wasser, die Wolken, die Leere. Ausschau halten. Dieses Ritual, das Trost gab und das William inzwischen mit ihr teilte. Sie wusste, er würde seufzen und an ihrer Seite ausharren, wenn es sein musste auch den ganzen Abend.

Eine Welle übersprang die Kaimauer, langte mit nassen Fingern nach Marys Rock und hinterließ eine Spur wässriger Perlen auf dem Wollstoff. Vor ihr erstreckte sich nur noch eine Handbreit schwarzglänzender Steine, die, mit Tang und Miesmuscheln besetzt, steil ins Wasser abfielen. Keine Brüstung, kein Geländer. Nur die offene See.

William fasste sie am Arm und zog sie zurück. »Lasst uns gehen. Dies ist kein Ort für Euch. Und Ihr werdet bereits erwartet.«

Mary wandte sich um. Die Dämmerung hatte der Stadt ihre Farben genommen. Plymouths Dächer drängten sich düster aneinander, die sonst sattgrünen Hügel des Hinterlandes duckten sich in der Farbe von Holzruß unter den tiefhängenden Wolken. Die Wälder, in Schwarz gehüllt, begrenzten die tags goldgelben Felder, die nur noch als gräuliche Flecken auszumachen waren. Hier, hinter der Kaimauer, konnte sie alles abschreiten. Die Stadt mit ihren engen Gassen, sogar die gesamte Insel, wenn sie es wollte. Doch das Leben jenseits dieser Mauer konnte sie nicht erreichen. Die unebene, steinige Kante, an der sich beide Welten berührten, war die Grenze. Nein, schien sie zu sagen, auf ein Schiff, dort hinaus in die Weite der Weltmeere und den Spuren deines Vaters folgen, um sein Werk fortzuführen, das darfst du nicht! Für heute hast du genug geträumt. Ein Forscher kannst du nicht sein. Denn du bist eine Frau.

***

Die silberne Klinge des Messers senkte sich ins Fleisch und trennte es in zwei Hälften, die weich und rosig auseinanderfielen. Sollte ich nichts erreicht haben, bis ich gehe, so werde ich wenigstens gut gegessen haben, dachte Landon Reed, als er die Gabel zum Mund führte.

James Canaughy, ein Mann mit sonorer Stimme, saß neben der Gastgeberin Henriette Fincher und sprach in einer Lautstärke, die jede weitere Konversation am Tisch unterband. Mit Messer und Gabel in den Händen gestikulierte er in der Luft herum und bebilderte eine Venedig-Reise, indem er italienische Begriffe in seine Rede einfügte, als wäre ihm die englische Sprache auf dem Weg zwischen Plymouth und der Adria abhandengekommen.

Die Frau an seiner Seite schien von dem Vortrag verzückt. Immer wieder lachte sie auf, immer wieder legte sie die Hand auf seinen Arm und beugte sich vor, um etwas zu erwidern. Monatelang hatte sie, erzählte man sich, ihren Mann, der gut zwanzig Jahre älter gewesen war, gepflegt. Kaum ein halbes Jahr, nachdem sie Witwe geworden war, hatte das Schicksal ihr nun den Bruder genommen. Und die Verantwortung für die Nichte aufgebürdet. Mrs. Fincher konnte nicht älter als dreißig Jahre sein, schätzte Landon, doch die Schattenseiten des Lebens begannen, sich in ihrem Gesicht in ersten feinen Linien abzuzeichnen. Alles in ihrem Gesicht war schmal, selbst die Augen, denen nichts zu entgehen schien. Wie konnte sie diesen Mann für ihre Nichte in die engere Wahl ziehen?

Canaughy hatte bekanntermaßen ein beachtliches Vermögen hinter sich, denn die Bank seines Vaters florierte. Landon hatte angenommen, es sei stadtbekannt, dass Canaughy seinem alten Herrn noch im Ruhestand die Arbeit überließ, während er allenthalben den schönsten und vor allem jüngsten Frauen der Gegend nachstellte. Offensichtlich hatte Mrs. Fincher den Nachhall seiner amourösen Abenteuer bisher nicht vernommen. Der Platz links neben ihr, ihm direkt gegenüber, war frei geblieben. Dort hätte Mrs. Finchers Nichte sitzen sollen, die Arme auf die gedrechselten Lehnen gelegt, den Rücken entspannt ans gelb gestreifte Rückenpolster gelehnt.

Mary Linley.

Ihretwegen war er erschienen. Nun musste er auf den leeren Stuhl starren, der, dicht an den Tisch geschoben, die Lücke in der Runde betonte, und war gezwungen, dem Schwätzer Canaughy zu lauschen.

»Mr. Reed, wie läuft der Handel?«

Landon schaute zu Peter Wallis hinüber, einem Anwalt, der mit seiner Frau geladen worden war.

»Wenn ich recht informiert bin, importiert Ihr tropische Hölzer? Oder war es der Teehandel?«

Canaughy, der sein Lammfleisch noch immer nicht angerührt hatte, überprüfte, während er von einer Jagd erzählte, sein Konterfei in der glänzenden Gabel. Mit einem gezielten Griff schob er den Kragen seines Hemdes zurecht und beschrieb wortreich, wie er zwei Füchse erlegt hatte.

Landon verspürte kein Bedürfnis, sich über geschäftliche Dinge auszulassen, doch kam er nicht umhin, kurz auf Peter Wallis’ Frage einzugehen. Als er zu einer Antwort ansetzen wollte, öffnete sich die Tür. Mary! Endlich! Da bist du, dachte er, ließ das Besteck sinken und erhob sich.

Der Rock ihres bodenlangen Kleides wippte auffordernd bei jedem Schritt. »Gott zum Gruße«, sagte sie und nickte in die Runde. »Ich hoffe, die werten Gäste sehen mir mein spätes Erscheinen nach, aber ich fühle mich derzeit nicht wohl. Doch ich möchte nicht die Gelegenheit verpassen, einen kleinen Moment gemeinsam zu genießen.« Mit einer Handbewegung bat sie darum, dass die Gäste wieder Platz nahmen, und ließ sich nieder.

Zuletzt hatte Landon Mary im Theater getroffen, damals war sie noch in Begleitung ihres Vaters gekommen. Von jeher war sie selten bei gesellschaftlichen Anlässen erschienen, und nach dem Tod des Vaters hatte sie sich vollkommen zurückgezogen. Aufgeweckt und unbekümmert hatte er sie in Erinnerung, doch heute lag auf ihrem ovalen Gesicht etwas Kränkliches. Auch der Puder und das Cochenille auf ihren Wangen konnten es nicht verbergen.

James Canaughy taxierte sie. Ein fünfarmiger Kandelaber, der in der Tischmitte stand, nahm ihm den Blick. Er beugte sich vor. Sein starrer Blick wanderte Marys Hals herab, tastete über Brüste, Schultern und Arme.

Ich bin nicht besser, fuhr es Landon durch den Kopf, ich starre sie ebenfalls an. Abermals zog er sein Messer durch das Fleisch und betrachtete die dunkle Sauce, die sämig von der Klinge tropfte.

Das Dienstmädchen fasste nach dem Blasebalg, um das Feuer zu entfachen. Die braunrote Wandtäfelung ließ den weißgetünchten Kaminsims leuchten. Die Flammen flackerten auf und warfen Schatten, die auf Marys Schultern tanzten.

Landons Blick verlor sich auf einem schwarzglühenden Holzscheit, das knisternd zerfiel. Zu gern hätte er Mary in ein Gespräch verwickelt, sie erheitert, ein wenig abgelenkt, aber kein Wort wollte ihm einfallen, mit dem er sich an sie wenden konnte. Wie sprach man eine kluge Frau an?

Bei einer Kunstausstellung war er mit ihr bekannt gemacht worden. Erstaunt hatte es ihn, dass sie sich so exzellent auf Malerei verstand. Schon zuvor hatte er davon gehört, dass sie ihrem Vater bei seiner Arbeit zur Seite gestanden hatte. Die Gemüter hatten sich daran erhitzt, dass eine Frau den Arzt begleitete, doch ob der Erfolge, die er in seinen Behandlungen erzielt hatte, waren auch die letzten Schandmäuler irgendwann verstummt. Ja, da war er sicher, sie war sehr klug. Er lächelte.

Die Wangen von Peter Wallis’ Frau waren vom Wein gerötet. Mittlerweile war sie mit Mary ins Gespräch vertieft. Das Dienstmädchen stakste an den Tisch und trug die Teller ab. Landon beugte sich vor, um der Unterhaltung der Frauen zu folgen. Vielleicht ergab sich die Gelegenheit, etwas einzubringen, um für einen Moment ihren Blick für sich zu haben.

»Das ist nicht Euer Ernst«, sagte Mrs. Wallis just und schlug die Hand vor den Mund.

Mary nickte. »Doch, die fadenspinnende Gespinstmotte ruiniert die Obstbäume. Und so ist es, nicht nur zum Schutz der Ernte, wichtig, sich den Befall und die Größe der Populationen genauer anzuschauen.«

»Ihr fasst dieses Tierzeugs an?« Mrs. Wallis schaute erheitert zu ihm hinüber. »Was sagt Ihr dazu, Mr. Reed?«

»Oh, ich hörte von Miss Linleys Furchtlosigkeit. Und von ihrer Vorliebe für die heimische Gespinstmotte.«

Amüsiert ergriff Mrs. Wallis ihr Glas, und Mary sah ihn an. Kurz nur, aber sie lachte. Ihm wurde warm.

Obgleich Canaughy immer noch ohne Unterlass auf Mrs. Fincher einsprach, versuchte diese, der Unterhaltung ihrer Nichte zu folgen. Auf dem Gesicht und am Hals der Gastgeberin hatten sich rote Flecken gebildet. Sie klatschte in die Hände, und das Mädchen trug ein Tablett mit Kristallkelchen herein. Als sie Mary eines der Gläser mit weißlichem Sorbet reichte, schüttelte die dankend den Kopf, schob den Stuhl zurück und erhob sich. »Meine Damen, meine Herren. Das Essen hat mich erschöpft. Gern würde ich mich, wenn ich darf, jetzt zurückziehen.« Sie schaute Mrs. Fincher abwartend an, die sich die Serviette vor den Mund presste, sie sinken ließ und nickte.

»Natürlich, mein Kind, wenn du unpässlich bist, möchten wir deine Gesellschaft nicht über Gebühr beanspruchen. Gern werde ich dich auf dein Zimmer geleiten.«

Mrs. Wallis warf ihm einen Blick zu. Landon schluckte und erwiderte den Blick. Ja, Mary kann doch jetzt noch nicht gehen. Können wir sie nicht aufhalten? Ich habe fast kein Wort mit ihr gewechselt.

Doch Mrs. Wallis rührte sich nicht, und auch er blieb stumm.

Noch einmal drehte Mary sich um. Kurz hoffte Landon, sie möge es sich überlegt haben, doch sie wünschte den Gästen nur eine gute Nacht und verschwand.

Als die beiden Frauen das Zimmer verließen, hörte er Mrs. Fincher zischen: »So geht das nicht weiter. Du zwingst mich geradezu, andere Saiten aufzuziehen.«

Dann erst wurde die Tür geschlossen. Alle schauten aneinander vorbei, und selbst James Canaughy schwieg.

***

Vor Wut schienen Henriette die Worte zu fehlen. Den Rücken in kerzengerader Haltung, begleitete sie Mary den Flur hinab. Plötzlich hielt sie inne. »Darüber werden wir morgen noch zu sprechen haben«, stieß sie hervor und kehrte zu den Gästen zurück.

Dass diese beherrschte Frau die Schwester ihres Vaters sein sollte, verwunderte Mary immer wieder. Nichts hatte sie von seinem Temperament, nichts von seiner Wärme. Stur, wie nur er es gewesen war, konnte sie sein, aber damit waren die Gemeinsamkeiten auch schon aufgezählt.

Der Gedanke an den Vater weckte die Sehnsucht. Rasch griff sie in ihre Röcke, und die Stoffe bis über die Knie gerafft, huschte sie zum Behandlungsraum hinüber. Hier hatte der Vater einst, sobald keine Patienten mehr zugegen gewesen waren, seine Journale und Manuskripte geordnet. Hier konnte sie ihm immer noch nahe sein. Ein Vorhang verbarg die Tür, die in das Naturalienkabinett führte. Noch einmal lauschte sie auf den Flur hinaus, drehte den Schlüssel im Schloss und zündete die Öllampe an. Die Flamme loderte kurz auf, und die Schatten schwankten durch das große Zimmer.

Der vertraute Geruch aus Staub und Farben schlug ihr entgegen. Die Schränke und Regale quollen über, Sammlungsstücke, wohin sie blickte. Selbst auf dem Boden stapelten sich noch Kisten mit Sammlungsstücken, die keinen Platz mehr gefunden hatten. Auf dem Tisch waren die Schichten papierner Bögen mit gepressten Pflanzen inzwischen ellenhoch gewachsen und lockten, sich in die Arbeit der Katalogisierung zu vertiefen.

Mary zögerte. Womit sollte sie beginnen? Zuerst den schwarzen Hirschhornkäfer mit den glänzenden Zangen in die Vitrine einfügen? Oder das Herbarium sortieren? Nein, sie wollte nicht denken und öffnete den Schrank, in dem Aquarellfarben, Tusche, Rötel- und Pastellstifte, Tinten und Zeichenblätter aufbewahrt wurden. Neben das Papier legte sie die Kielfedern mit den geschwungenen Griffen aus Nussbaumholz. Mit ihnen wollte sie der Bleistiftskizze des gelben Enzians die Konturen verleihen und erst, wenn die Hände warm waren, die Details zeichnen.

Ein Klopfen an der Tür. Leise und zaghaft. Das konnte nicht Henriette sein. Sie hätte an der Klinke gerüttelt und mit spitzen Fingerknöcheln aufs Holz geschlagen, dass man es noch zwei Zimmer entfernt hätte hören können.

Mary öffnete die Tür einen Spalt. Vor ihr, im Dunkel, stand Landon Reed. Sie waren allein. Eine Pause entstand. Eine peinliche Stille, die sie nicht zu überbrücken wusste.

»Darf ich eintreten?«, fragte Landon. Seine Stimme war leise, und eine Spur Unsicherheit schwang in ihr. »Bitte, sorgt Euch nicht«, fügte er an. »Ich habe mich verabschiedet und das Haus verlassen. Über den Hintereingang bin ich …«

Sie ließ ihn eintreten und schloss hinter ihm die Tür. Während er sich umsah, musterte sie ihn. Ein hochgewachsener Mann von mindestens sechs Fuß. Dunkles, volles Haar, in einen kurzen Zopf gebunden. Ein klarer, wacher Blick, der alles flugs zu erfassen schien. Nein, sie wollte sich nicht vorstellen, dass dieser Mann nächtens wie ein streunender Hund ums Haus geschlichen war.

Landon räusperte sich. »Und das ist also Plymouths berühmtes Naturalienkabinett?«

Natürlich, dachte Mary, er kennt nur den Salon und das Rauchzimmer. Die Sammlung hat er noch nie gesehen. Aber er ist nicht hier erschienen, um mit mir über die Naturwissenschaften zu reden. Er weiß genauso gut wie ich, dass wir gerade jede Regel des Anstands übertreten.

»Es würde mich freuen, mehr über die Sammlung zu erfahren.«

Zeit will er gewinnen. Und jede Minute birgt die Gefahr, entdeckt zu werden. »Nichts lieber als das«, sagte Mary, überrascht von ihrem gleichmütigen Ton. Du klingst, als würdest du jede Nacht Besucher durch das Kabinett führen, hielt sie sich vor und zeigte auf die Vitrinen. »In diesen Schränken wird die Insektensammlung ausgestellt. Jede der Schrankvitrinen birgt andere Arten: Eine zeigt Hautflügler. Seht hier, das sind beispielsweise Hummeln und Bienen. Daneben sind die Deckflügler einsortiert, das bedeutet Käfer aller Art.«

Und jetzt, als Landon so dicht bei ihr stand, hörte sie das Rascheln der Seide seines Mantelrocks und roch die herbe Sandelholznote seines Parfums. Die Einsamkeit war seit der Abreise des Vaters ihre Begleiterin geworden. Sie war bei ihr schon morgens, wenn sie aufstand, während sie im Kabinett arbeitete, erst recht beim Mittagessen mit Henriette oder an den Abenden, die sie, über Handarbeiten gebeugt, zusammensaßen. Und während Landon die Insekten betrachtete, entbrannte in Mary der Wunsch, von ihm in den Arm genommen zu werden. Sie wollte festgehalten werden, sich anlehnen und den Kopf auf seine Schulter legen, um für einen Moment dem Alleinsein zu entkommen.

Sie trat einen Schritt zurück. Ob die Einsamkeit sie verrückt gemacht hatte? Zweifelsfrei: Er sah gut aus, war geschmackvoll gekleidet, und immer wieder fiel ihm diese eine Locke in die Stirn. Er schob sie beständig beiseite, und sie war sicher, er bemerkte es nicht einmal. Aber egal, wie anziehend dieser Mann war, ihr war bewusst, dass sie nicht mitten in der Nacht allein mit ihm in einem Zimmer Zeit verbringen und darauf hoffen konnte, dass er ihre Suche nach Nähe nicht falsch verstehen würde.

»Hier sind«, fuhr sie fort, »die Spinnentiere ausgestellt. Mittig platziert seht Ihr den italienischen Hausskorpion. Um ihn herum sitzen verschiedene Kreuzspinnen.«

Vor der Wandnische neben dem Fenster blieb sie stehen und merkte, dass sie wieder zur Ruhe kam. Sie öffnete zwei große Holztüren, und vor ihnen schwebten hinter einer Glasfront zahlreiche Schmetterlinge. Das war ihr der liebste Teil des Kabinetts, und auch Landon schien beeindruckt.

»Habt Ihr zu dieser Sammlung beigetragen?«

»An allen Arbeiten, die Ihr hier seht, habe ich Anteil gehabt. Ich habe meinen Vater auf seinen Exkursionen ins Umland begleitet, und auch an der Auswertung der Sammlungsstücke war ich beteiligt.«

Landons Blick wanderte immer noch über die Schmetterlinge. »Habt Ihr die Nadeln durch die … Körper gestoßen?«

Mary nickte.

Er schaute sie an. Einen Augenblick nur, aber sichtlich irritiert.

»So ist Wissenschaft eben. Wissenschaft kann nicht anders funktionieren. Die Zeichnung reicht nie an das Original heran, deshalb wollen wir es auf diesem Weg der Nachwelt erhalten.« Ja, dachte sie, wenn du dich darauf einlässt, ist es viel, was hier auf dich einstürzt. Wissen, jahrelang gesammelt und dokumentiert. Es ist die Mischung aus Vergänglichkeit und Aufbewahrung, Tod und Schönheit, von Akribie und Abenteuer. Wenn du ehrlich bist, fasziniert es dich, und gleichermaßen stößt es dich ab. Aber irgendwann spürst du nur noch die Faszination, dann treibt dich die Neugier an, mehr zu erfahren. »Wir sehen oft nur nicht genau genug hin. Die Natur ist voller Wunder, und wir sammeln sie hier. In unserer Wunderkammer.«

Nochmals schaute Landon sie an, und abermals war er sichtlich irritiert. Dann drehte er den Kopf beiseite und beugte sich vor, um sich die Schmetterlinge genauer anzusehen.

Er hat recht, dachte sie. Es ist die falsche Formulierung: Es gibt kein »wir« mehr. Sie schluckte gegen den Druck in ihrer Kehle an, und ihr Blick hielt sich an Landon fest, der zwei Schritte weitergegangen war und mit der rechten Hand über das dunkle Holz der Kommoden strich. Mary öffnete eine der Schubladen. Der unverwechselbare Duft getrockneter Pflanzen stieg auf. »Das ist das Herbarium«, sagte sie und hörte den weichen Klang ihrer Stimme. »Die einzelnen Bögen, auf denen man gepresste Pflanzen aufbewahrt und sie nach ihren Familien und Herkunftsorten sortiert, nennt man Belege. Hier unten in der Ecke notieren wir stets den Fundort, das Funddatum und den Sammler. Ob Schmetterlinge oder Pflanzen – dahinter steht der gleiche Gedanke: Diese Sammlungen sind Dokumentations- und Vergleichsinstrumente. Sie sind die Grundlage unserer Arbeit.«

»Was seid Ihr für eine Frau«, lachte Landon auf. »Ein Leben an Eurer Seite wäre sicher kurzweilig.«

Jetzt waren sie angekommen, jetzt war er beim Thema. Deshalb war er hier erschienen. Mary schätzte ihn, seine umfassende Bildung und die überlegten Worte. Sie hatte seine Blicke am Tisch bemerkt und erahnte die Gefühle, die er offensichtlich für sie hegte. Gefühle, die sie nicht erwidern konnte. Die sie nicht kannte. Flugs zeigte sie auf das Kuriositätenregal und stellte die Öllampe so, dass das, was zuvor im Dunkeln gelegen hatte, ins Licht gerückt wurde. Ohne nachzudenken, senkte sie die Stimme: »Das sind Mitbringsel meines Vaters. Er hat sie von den Ausflügen in die Umgebung, von den Reisen durch Europa und der ersten Forschungsfahrt, die er als Arzt und Sammler begleitet hat, mitgebracht.«

»Darf ich sie berühren?«, fragte Landon. Kaum, dass Mary genickt hatte, ließ er die Finger über die poröse Oberfläche der feuerroten Korallen gleiten. In tönernen Schalen lagen Muscheln. Er hob sie an und ließ das silbrige Perlmutt im Licht schimmern. Mattgraue Schneckenhäuser verbargen ihre Schönheit dem ersten Blick.

Mary nahm eines heraus. Drehte es um. Nun konnte er den warmen Ton der lachsfarbenen Innenwände sehen. Einige der Gehäuse waren faustgroß und schwarz-weiß gemustert, andere fingerdick in die Länge gedreht, mit zinnoberfarbenen Flecken versehen.

Für jedes Sammlungsstück nahm Landon sich Zeit, jedes hob er an, befühlte die Oberflächen und stellte es wieder an seinen Platz. Im obersten Regalfach thronte ein menschlicher Schädel neben fremdartigen Holzwaffen mit aufwendigen Schnitzereien.

Mary zog den Schemel heran, ließ sich nieder und sah zu, wie Landon die silbernen Pokale und hölzernen Trinkgefäße berührte und sich über Zeichnungen weit entfernter Länder beugte.

»Es ist schön, wirklich schön.«

»Ja, das finde ich auch. Der ganze Raum ist gefüllt mit Erinnerungen. Und wirklich zu allem wusste mein Vater Lehrreiches zu berichten.«

Landon zog eine Teakschatulle hervor. »Was ist das? Welche Geschichte erzählt dieses Holzkistchen?«

Sie nahm die Schatulle und öffnete den Deckel. Der Schmetterling. Vaters Schmetterling.

»Es ist eine lange Geschichte, die mein Vater mir nach seiner Weltreise erzählte. Er konnte weit ausholen.«

»Bitte nehmt Euch die Zeit.«

Mary betrachtete die Flügel des Schmetterlings. Schwarze Spitzen, die ein orangefarbener Farbstreifen vom samtigen Blau der schmaler zulaufenden Enden trennte.

»Ich weiß nicht mehr, auf welcher Insel sich die Geschichte mit dem Schmetterling zutrug. Aber irgendwo unterwegs tauschte einer der Seesoldaten sein Halstuch gegen einen Blattschmetterling. Diesen hier. Es gibt farbenprächtigere Falter, werdet Ihr denken, doch das Faszinierende sind die schlammig-braunen Unterseiten der Flügel.«

Mary hob die Glasplatte, auf der der Schmetterling befestigt war, an einer kleinen Schlaufe in die Höhe und drehte sie um.

»Wenn der Schmetterling die Flügel schließt, gleicht er einem vertrockneten Blatt. Perfekt in seiner Nachahmung und Anpassung. Mein Vater bat den Seesoldaten, das Stück für die Sammlung herzugeben. Doch der Kerl schlug vor, dass mein Vater ihm für einen Monat seine Rum-Ration abtreten solle. Das war ein unverschämter Preis, und so lehnte mein Vater ab. Stattdessen versuchte er, den Eingeborenen klarzumachen, dass sie ihm ein solches Prachtexemplar besorgen sollten. Sie brachten kleinere Falter dieser Art und andere Insekten, und er gab die Hoffnung auf, jemals einen zu erstehen.

Das Schiff blieb für einige Tage in der Bucht vor Anker, und ein lebhafter Handel entstand. Die Wilden kamen an Bord. Alles wollten sie sehen, alles wollten sie anfassen und ausprobieren. Die Seeleute und Wissenschaftler besichtigten wiederum die Insel, nicht weniger neugierig. Und eines Morgens hörte man den Seesoldaten fluchen, sein Kleinod sei ihm gestohlen worden. Wenig später kamen wieder Eingeborene mit ihren Kanus an das Schiff herangefahren. Sie brachten neue Handelsware, und dort lag – eben jener Blattschmetterling. Meinem Vater liefen die Tränen über die Wangen, so musste er lachen. Diese Burschen der Insel boten der Mannschaft allerlei Gegenstände, die bereits getauscht worden waren, erneut an. Sie hatten sie an Bord entwendet.

Der Seesoldat hatte inzwischen alles, was er besaß, getauscht. Vor seinen Augen erwarb mein Vater nun den Falter und übergab ihn dem Mann. Der bekam einen hochroten Kopf, doch mein Vater bestand darauf, dass er den Schmetterling wieder an sich nehmen solle. Schließlich, so meinte er, sei dieses Kleinod unrechtmäßig in seinen Besitz gelangt.

Abends stießen die beiden Männer gemeinsam an. Jeder mit seiner Rum-Ration. Dem Seesoldaten war die Geschichte derart arg, dass er den Schmetterling letztlich spendete und nun meinem Vater als Ausgleich für den geleisteten Tauschwert seine Rum-Ration anbot. Zwar nur für drei Tage, aber es ist ja auch der Wille, der zählt.«

Mary schwieg. Sie sah ihren Vater, der sie, den Kopf zur Seite geneigt, anschaute, um sich dann zum Tisch vorzubeugen und die Pfeife auszuklopfen.

»Stets fragte mein Vater, was seine Geschichte lehre. Es war albern, aber er mochte dieses Spiel. Und diese sollte mich lehren, offenen Herzens durch die Welt zu gehen. Denn jede Hinterlist und jede Anmaßung, sagte er, die ich beginge, würde irgendwann auf mich zurückfallen. Stets beschwor er mich, ehrlich und bescheiden zu bleiben. Er war ein Idealist.«

»Ihr seid ganz seine Tochter«, sagte Landon, griff nach ihren Händen und umschloss sie. Glatt fühlte seine Haut sich an. »Ihr seid so sanft. So klug. Wie lange wollt Ihr mich noch warten lassen?«

Mary schloss die Augen. Ich muss ehrlich zu ihm sein. Eben habe ich darüber gesprochen.

»Ich möchte Euch nicht warten lassen, es ist mir unmöglich. Noch fühle ich mich nicht reif für den Bund des Lebens«, flüsterte sie und sah das Zucken seiner Mundwinkel. Sah, dass die weichen Gesichtszüge sich anspannten.

»Ihr seid neunzehn Jahre alt, im besten Alter für die Ehe. Das findet auch Eure Tante. Bitte, erlaubt mir, Euch zu helfen, erlaubt mir …« Er zögerte.

Mary hob die Brauen. Was sollten die großen Worte? »Habt Dank für Eure Fürsorge, aber ich weiß mir sehr wohl selbst zu helfen.« Sie fühlte, dass es besser war, nicht genauer auf seine Gründe einzugehen. Nichts wollte sie aufrühren, nichts aufbauschen.

»Ihr wisst nichts! Gar nichts!«, stieß Landon plötzlich hervor.

Seine Erwiderung war derart heftig, dass Mary zurückwich. Wie lange war er schon hier? Wie lange ließ sie schon zu, dass sie die Grenzen des Anstands überschritten? Das konnte nicht gutgehen, er musste sich ja Hoffnungen machen. Sie wollte ihm keinen Schmerz zufügen, doch er war schon wie im Fieber, lief wie ein gehetztes Tier vor ihr auf und ab. Er musste gehen. Sofort.

Die Augen geschlossen, presste er die Finger auf die Nasenwurzel. Als er sich an sie wandte, wirkte er kraftlos. »Im Vertrauen, Eure Tante gestand mir, dass sie auf ihr Anwesen zurückkehren will. Sie wird den Hausstand in Kürze auflösen und …«

Mary lachte auf. Die Situation wurde immer absurder, seine Rede immer verzweifelter.

»Bitte, lasst mich aussprechen. Mrs. Fincher wird den Hausstand auflösen und beabsichtigt, Eure Verlobung bekannt zu geben.«

»Kein Wort glaube ich Euch.« Ihr Brustkorb schien kaum noch Luft fassen zu können.

»Habt Ihr sie diesen Abend beobachtet? Was denkt Ihr, wer wird der Mann sein, den sie für Euch auswählt?«

»Nein, nein! Schweigt!« Das Schreien minderte den Druck ihrer Lunge, ein wohltuendes Gefühl.

Einen Moment warteten sie, ob sie gehört worden waren, ob die Tür sich öffnen und der Skandal seinen Anfang nehmen würde. Doch es blieb still.

Landon packte ihre Hände und verfiel in einen Flüsterton: »Von dem Geld, das sie für den Verkauf bekommt, wird die Mitgift gestellt. Sie will einen Mann auswählen. Sie will, dass Ihr Canaughy heiratet. Den Mann, der auf die Rechte und die damit verbundenen Einnahmen der Reisebücher Eures Vaters aus ist. Bitte, lasst mich um Eure Hand anhalten. Ihr werdet es gut bei mir haben. Ihr dürft zeichnen, Ihr dürft auch gern …«

»Es geht nicht ums Zeichnen. Ich bin nicht zur Ehefrau geboren. Ich bin … Ich bin Botaniker. Ich will forschen, ich will reisen und nicht einem Haushalt vorstehen.«

»Ihr würdet eine gescheite Ehefrau und reizende Mutter abgeben. Euren Söhnen könntet Ihr all das beibringen, was Ihr mir heute gezeigt habt. All diese wundersamen Dinge, die in Eurem Kopf und Herzen sind.«

Mary löste die Hände aus seinem Griff.

»Nein, das werde ich nicht! Ich weiß, dass Ihr es gut mit mir meint, aber ich muss Euch auffordern, jetzt zu gehen.«

Für einen Augenblick erinnerte er sie an einen Leutnant auf See, der begriff, dass die Schlacht verloren war. Der einsah, dass er kapitulieren musste. Bevor er die Wunderkammer verließ, drehte er sich noch einmal um: »Überlegt es Euch und denkt daran: Ich werde da sein.«

Wieder fiel die Strähne in seine Stirn. Er strich sie nicht weg.

Die Tür klappte ins Schloss, und zurück blieb Stille. Sie war nicht ehrlich gewesen. Sie wusste genau, was sie wollte. Zum Heiraten war sie nicht geboren. Diesem Joch wollte sie sich nicht beugen. Nicht einmal an der Seite dieses Mannes. Auch wenn ich eine Frau bin, muss es einen Weg geben. Nicht aufgeben. Nur nicht aufgeben. Beweg dich, beschwor sie sich. Du musst handeln. Jetzt.

Mary begann, die Schubladen der Kommoden aufzuziehen. Sie zerrte zahllose Zeichnungen hervor, hielt sie ins Licht und musterte sie kritisch, um eine Mappe mit den aufwendigsten Stücken zu schnüren. Hinzu fügte sie einige der Belege des Herbariums und ergriff das schwerste der Bücher, in denen sie mit dem Vater die Studien dokumentiert hatte. Die Auswahl der Arbeitsmaterialien trug sie in ihr Zimmer und schob sie unters Bett, weit nach hinten, in den Schutz der Dunkelheit. Noch auf dem Boden kniend, hielt sie inne. Ihre Worte zerschnitten die Stille: »Ja, Henriette, es reicht jetzt wirklich! Du zwingst mich geradezu, andere Saiten aufzuziehen.«

Plymouth, 14. Juli 1785

Sie musste sich beeilen. William war zum Markt gefahren, um einige Besorgungen zu machen, bald würde er wieder zurück sein.

In der Früh hatte Mary ihn gebeten, sie mit in die Stadt zu nehmen. Sofort hatte er nachgefragt, ob diese Ausfahrt mit Henriette abgesprochen sei, und nur widerstrebend war er ihrer Lüge gefolgt.

Vor dem Tor des Navy Board ließ sie ihn anhalten. Williams Blick wanderte zu ihr und dem Haus, zu der Mappe und ihrem Gesicht. »Was wollt Ihr hier?«, fragte er.

»Hier hat das Navy Board seinen Sitz. Es stattet die Schiffe der Navy mit allem aus, was für die langen Reisen vonnöten ist.«

»Das ist mir bekannt, aber was wollt Ihr hier? Beim Navy Board?«

»Hier ist auch Sir Carl Belham, der Leiter des naturwissenschaftlichen Stabes der kommenden Expedition, untergebracht.«

William wurde blass. »Es ist nicht, was ich befürchte, oder?«

»Doch, das ist es. Ich werde mit Sir Belham sprechen, denn ich bin gut ausgebildet. Warum sollte ich nicht einen Versuch wagen?«

»Frauen machen so etwas nicht. Auf Schiffen mitfahren. Frauen können das nicht«, sagte William und schnalzte mit der Zunge. Die Pferde trabten wieder an.

Mary hatte in die Zügel gegriffen und die Kutsche zum Stehen gebracht. Sie war vom Bock gesprungen und energisch, ohne sich umzuwenden, auf das Holzportal zugeschritten. Der schwere Rock hatte das Zittern ihrer Beine verborgen.

Hinter einem der Fenster musste er sitzen. Sir Carl Belham. Vielleicht in ein Gespräch vertieft, vielleicht über Listen gebeugt, in denen er notierte, was für die Fahrt benötigt wurde. Kennengelernt hatte sie ihn nie, aber der Vater hatte ihn in London getroffen. Begeistert hatte er berichtet, dass Sir Belham, wie er selbst, auf Insekten und auch auf Völkerkunde spezialisiert sei. Ein reger Briefwechsel war zwischen den Männern entstanden, in dem sie sich über die zukünftigen Aufgaben in der Erforschung der Lebensgewohnheiten der Südsee-Eingeborenen ausgetauscht hatten. Sir Belham galt als fortschrittlicher Forscher, der sich der Linnéschen Systematisierung verschrieben hatte, die der Vater ebenfalls bei seinen Niederschriften angewandt hatte. Ob sie ihm erzählen sollte, dass sie den Briefwechsel stets mitverfolgt hatte?

Mary verlangsamte ihren Schritt und beobachtete, wie der Regen den Wollmantel silbrig benetzte. Hineingehen und vorsprechen, so schwer konnte es nicht sein.

In der Mitte der Halle, die sich kuppelförmig in die Höhe wölbte, saß der Portier. Überall glänzte grauweißer Marmor, und zwei im Rundbogen geschwungene Treppen führten hinauf in das obere Stockwerk. Sie straffte die Schultern und steuerte auf den Portier zu, der durch ein messingfarbenes Namensschild als Ebenezer Stone vorgestellt wurde. Der Name Ebenezer Water hätte besser gepasst, befand sie und musterte die Schweißperlen auf der Stirn des Mannes, den milchigen Blick wie auch die Mundwinkel mit den weißen Speichelrändern.

»Entschuldigt bitte die Störung, ich möchte bei Sir Belham vorsprechen.«

»Der Sir ist außer Haus.«

Wie konnte sie auf die einfältige Idee kommen, dass ein derart beschäftigter Mann auf sie warten würde? Nicht einen Gedanken hatte sie daran verschwendet, doch aufgeben wollte sie nicht. Sie konnte jetzt nicht nach nur einer Frage alles hinwerfen.

»Würdet Ihr mir sagen, wann er wieder anzutreffen ist?«

Der Wässrige lehnte sich zurück und verschränkte die Arme.

»Wenn Ihr etwas abgeben möchtet«, er nickte in Richtung der Mappe, die Mary auf dem Tisch abgelegt hatte, »könnt Ihr es mir anvertrauen. Ich leite es weiter.«

»Nein, danke, ich möchte die Mappe gern selbst vorzeigen.«

»Was, sagtet Ihr, ist das?«

Sie rang sich ein Lächeln ab. »Das ist meine Arbeitsmappe, die möchte ich Sir Belham persönlich vorstellen und erläutern.«

Inzwischen hatte sich hinter ihr eine Traube Männer gebildet, und jeder von ihnen lauschte. Unauffällig stützte sie sich mit der freien Hand auf dem Tisch ab und fühlte die grobe Maserung des Holzes. Nicht die Nerven verlieren, beschwor sie sich, verliere nur nicht die Nerven!

»Warum wollt Ihr«, Ebenezer Stone zog das letzte Wort in die Länge, »Sir Belham diese Mappe zeigen?«

»Ich möchte mich als botanischer Mitarbeiter für die Forschungsfahrt der Sailing Queen vorstellen.«

Es war ausgesprochen. Laut und deutlich.

»Was wollt Ihr denn da? Blümchen pflücken?«

Die wartenden Männer stimmten in Ebenezer Stones Gelächter mit ein.

Sie musste hier weg. Doch sie blieb stehen, schwitzte und presste die Hände gegen ihren Körper. Beißend stieg ihr der Geruch der eigenen Angst in die Nase.

Ebenezer Stone erhob sich. »Ihr seht wohl selbst, dass Ihr nicht recht bei Trost seid?«, brüllte er, während sie anfing, rückwärts zur Tür zu gehen. Langsam, Schritt für Schritt. Dann drehte sie sich abrupt um und lief, während sein Gebrüll ihr nachjagte, jedes Wort ein Schlag: »Ein Weibsbild, das an Bord eines Forschungsschiffes will? Eine Unverschämtheit ist das! Geht nach Hause zu Eurem Stickrahmen! Oder ich muss an Eurem Geisteszustand zweifeln! Abführen lass ich Euch, und das schwöre ich bei Gott, wenn Ihr noch einmal hier auftaucht! Ihr vergeudet die wertvolle Zeit des Navy Board. Raus hier!«

Als die Tür hinter ihr zuschlug, lehnte sie sich für einen Augenblick erschöpft gegen das vom Regen nasse Holz.

William kam bereits mit der Kutsche die Straße entlanggefahren. Sofort richtete Mary sich auf und straffte die Schultern, er sollte nicht ahnen, wie erbärmlich ihr Auftritt gewesen war.

»Wie war es? Wie war es?«, rief er schon von Weitem.

Was soll ich ihm antworten? Dass man mich ausgelacht und verhöhnt hat? Dass es keinen Platz auf der Welt für mich gibt? Dass mein Wunsch nach Wissen ein Fluch ist? Dass die Wunderkammer der einzige Ort ist, an dem ich im Verborgenen das sein darf, was ich bin? Sie kletterte neben William auf den Kutschbock.

Regungslos blieb er sitzen und schaute sie an.

»Du hast recht, sie brauchen keine Frauen.«

»Ach, das erleichtert mich sehr«, sagte er. »Das wäre auch viel zu gefährlich für Euch. Frauen an Bord eines Schiffes bringen zudem Unglück. Auf Euch wartet hier eine solide Zukunft.«

»Ja, ich weiß. Ich kann irgendwen heiraten und meinen Söhnen mein Wissen weitergeben.«

»Genau«, erwiderte William. Gutgelaunt trieb er die Pferde mit der Peitsche an.

London, 14. Juli 1785

Carl Belham betrat das Arbeitszimmer und atmete ein. Sein Brustkorb weitete sich, und der Druck unter seinen Rippenbögen ließ nach. Journale, Skizzen und Karten stapelten sich auf dem Schreibtisch, obenauf lag das Town Magazine. Mit ihrer Erwähnung hatte Sir Wellington die heutige Versammlung der Royal Society eröffnet. Seit über hundert Jahren kamen in dieser Gelehrtengesellschaft ehrwürdige Männer zusammen. Männer, deren Ziel es war, die Wissenschaft zu fördern. Und womit hatten sie heute Geist und Zeit verschwendet? Mit einem jüngst erschienenen Artikel zur anstehenden Forschungsfahrt. Ereifert hatten sie sich wie die Waschweiber, allen voran Sir Wellington. Eindrucksvoll hatte er wieder seine Augenbrauen zusammengezogen, dass die Stirnfalte sich zur Furche vertieft hatte.

Carls Blick fiel aus dem Fenster. Die tiefhängenden Wolken tauchten den Tag in ein trübes Dämmerlicht. Er zündete die Kerzen an, griff sich die Zeitung und blätterte, bis er die Schlagzeile fand. »Neuerliche Expedition in den Pazifik« verkündeten die großen Lettern. Flüchtig überflog er die Zeilen, in denen seine Verhaftung vor einigen Jahren mehr Raum einnahm als die geplante Reise. Als emsigen Naturwissenschaftler betitelte man ihn. An den Ufern des Wassergrabens bei Hounslow hatten sie ihn seinerzeit an den Beinen aus der Hecke gezogen. Einer Buchsbaumhecke, las Carl erstaunt. Daran konnte er sich nicht mehr erinnern. An den Vorwurf, kurz zuvor eine Postkutsche überfallen zu haben, erinnerte er sich jedoch genau. Erst als er dem Richter in der Bow Street vorgeführt worden war, hatte er erklären können, dass er im Geäst und Dreck herumgekrochen war, um Insektenlarven einzusammeln.

Er warf die Zeitung auf die Unterlagen, die er am Morgen mit seiner Mutter durchgegangen war. Er hatte sie und seine Schwester zu Beginn der Woche nach Chelsea holen lassen. Eine mühsame Reise, doch unerlässlich. Die Mutter musste während seiner Abwesenheit die Geschäfte weiterführen. Buch um Buch hatten sie die Einnahmen geprüft. Seite um Seite Notizen hinzugefügt. Gemeinsam hatten sie errechnet, dass allein aus den zweihundertsiebzig Pachtfarmen ein Jahreseinkommen von gut fünftausend Pfund zu erwarten war. Zufrieden war er zu der Feststellung gelangt, dass die beiden Frauen in seinem Leben versorgt waren. Er konnte die Reise antreten. Alles war sorgsam vorbereitet, und nun das: ein Schlag ins Gesicht. Aus den eigenen Reihen. Den Emporkömmling Abraham Miller wollte man ihm als Schiffskommandanten vorsetzen. Abraham Miller, diesen schmächtigen Hänfling, der ein-, zweimal auf Schiffen der Ostindischen Kompanie mitgereist war. Der nicht einen Tag seines Lebens in der Navy gedient hatte.

Carl registrierte ein rhythmisches Anklopfen. Die Tür öffnete sich einen Spalt, und Franklin Myers schob sich in das Zimmer. Wortlos kam er auf den Schreibtisch zu.

»Wolltet Ihr nicht künftig warten, bis ich Euch auffordere, einzutreten?«, fragte Carl und schaute auf.

Franklin Myers nahm im schweren Sessel vor dem Schreibtisch Platz, lehnte sich zurück und faltete die Hände. Das feuchte Wetter hatte sein rotblondes Haar stärker gekraust als sonst. Wirr hatte es sich aus dem Zopfband gelöst und stand am Hinterkopf ab. Schon als Carl die Royal Society verlassen hatte, war er sich sicher gewesen, seinen Gehilfen heute nochmals anzutreffen. Berechnen konnten sie einander, als wäre ihr Umgang die einfache Addition alltäglicher Gewohnheiten. Eine Rechenoperation, zielgerichtet und im Ergebnis logisch.

»Da wir nun beieinandersitzen, möchte ich Euch bitten, mir eine Einschätzung der heutigen Versammlung zu geben«, sagte er.

Franklin lächelte. »Abraham Miller ist eine geistreiche Erscheinung. Als Hydrograph bringt er doch jene Qualifikationen mit, eine Entdeckungsfahrt dieser Größenordnung zu befehligen. Er ist in der Lage, das Messer zu führen, um Stifte zu spitzen. Er öffnet seine Tintenfässer selbstständig und –«

Carl fuhr von seinem Stuhl auf und stützte sich auf die Platte seines Schreibtisches. Die Bücher gerieten ins Rutschen, und zwei von ihnen fielen zu Boden. Es war ihm gleichgültig. Er wandte seinen Blick erneut Franklin zu. Nein, zum Scherzen war er nicht aufgelegt. »Sir Wellington ist – und bitte korrigiert mich, sofern ich mich irre – ein Philosoph. Wie kommt ein Philosoph dazu, der Admiralität der Royal Navy diesen Nichtsnutz Miller als Kommandanten einer Forschungsreise vorzuschlagen?« Seine Stimme wurde lauter, er konnte es nicht verhindern. »Seit Wochen wird Zeit mit diesem Unsinn vertändelt. Wie kommen die Gentlemen jetzt darauf, eine Petition an die Admiralität zu formulieren, ohne diese mit mir abzustimmen?«

Franklin strich sich übers Haar, er schien zu spüren, dass es in die Höhe ragte. Mehrfach drückte er die Locken flach. »Ihr habt die Sitzung zu früh verlassen, Sir«, sagte er, während die Strähnen sich wieder aufrichteten. »Sir Wellington führte aus, dass immer noch zu viele Unstimmigkeiten in den Karten zu finden seien. Er sprach sogar von den ›wandernden Inseln des Pazifiks‹ und legte höchsten Wert darauf, Kapitän Cooks Aufzeichnungen weiterführen zu lassen.«

»Abraham Miller soll Cooks Aufzeichnungen weiterführen?« Carl sah die Mannschaft schon im Hafen von Plymouth die Arbeit verweigern. Derbes Pack, das mit verschränkten Armen an Bord stand und den Hänfling beobachtete, der Befehle um sich schleuderte, die nicht einmal die Schiffsjungen befolgten. Kapitän Taylor, das war ihr Mann! Ein Offizier der Navy. Erfahren, fleißig, zuverlässig, mit hervorragenden Navigationsfähigkeiten. Wie sollte irgendwer an Bord, fragte er sich, wissenschaftlich arbeiten, wenn niemand in der Lage war, die Mannschaft im Zaum zu halten?

Franklins Stimme unterbrach ihn in seinem Gedankengang. »Mr. Miller hat noch einmal betont, dass er es ablehnt, als Wissenschaftler an Bord zu gehen. Entweder bekommt er die Leitung des Schiffes anvertraut, oder er reist nicht mit.«

Immer noch stand Carl auf den Schreibtisch gestützt. In den Wandleuchtern waren die ersten Kerzen erloschen und mussten gewechselt werden. Das dunkle Holz der Wände schien das letzte Licht zu schlucken. Er bückte sich, hob die Bücher vom Boden auf und legte sie auf den Tisch zurück.

»Es freut mich, zu hören, dass er zur Besinnung kommt.« Der faltige Wellington, der widerwärtige Miller, die gesamte Royal Society: Erschöpft hatten sie ihn. Allesamt. Mühselige Wortschlachten, eilig geschmiedete Allianzen, und all dies, um persönliche Befindlichkeiten zu befriedigen. So viel verschwendete Energie so kurz vor der Abreise.

Franklin trat auf die Kommode zu und griff nach der Kristallflasche mit dem Sherry. Er goss ein Glas ein.

Wenn Franklin mir Sherry hinstellt, ist das noch nicht alles gewesen, durchfuhr es Carl. Das ist das Zuckerstückchen, mit dem er mir die bittere Medizin verpassen wird. Forschend betrachtete er seinen Gehilfen. »Die Petition wird erst morgen zugestellt. Bislang ist das Gesuch der Admiralität nicht angetragen worden. Vielleicht lässt sich Wellingtons Ansinnen noch unterbinden?«, fragte er und spürte, wie sich die Müdigkeit in seine Glieder senkte.

Franklins Gesichtszüge blieben ausdruckslos. »Theoretisch bestünde die Möglichkeit, denn man will die Petition, wie Ihr sagt, erst morgen zustellen. Aber die Gentlemen waren sich einig: Man erwartet, dass Ihr Euch hinter das Anliegen der Royal Society stellt.«

Carls Nacken verspannte sich. Der Sherry glänzte honigfarben. Er ergriff das Glas, leerte es und spürte die samtige Wärme im Hals. »So, so, was man alles von mir erwartet«, sagte er und wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab. »Morgen werde ich wohl klar Schiff machen müssen. Die Herren werden mich noch kennenlernen!«

Rußend erlosch eine der letzten brennenden Kerzen.

Plymouth, 14. Juli 1785

Der Wind strich über die Weizenfelder und drückte die Ähren in wogenden Bewegungen in die Tiefe, um sie dann wieder auferstehen zu lassen. Wie mit den Wellen. Auch mit den Wellen spielt der Wind, hebt, wirft und liebkost sie dabei, dachte Mary.

Müde blickte sie vom Kutschbock aus zum Haus hinüber. Schon aus der Ferne erkannte sie, dass Wagen davor standen. Acht oder neun zählte sie, und vor jeden von ihnen waren jeweils mehrere Pferde gespannt. Ohne darüber nachzudenken, sprang sie vom Bock und geriet mit dem rechten Fuß fast in die Speiche des Rades.

William bremste und fluchte.

Sie rappelte sich auf, raffte die Röcke und rannte den Pfad entlang. Dabei hielt sie Ausschau nach Henriette und entdeckte sie in der Tür, von wo aus sie die Männer, die Kisten trugen, zu der jeweiligen Kutsche delegierte. Ihre Befehle hallten über den Hof: »Die Bücher gehen zu Lord Sufferton. Die Kommoden sind, aber nur wenn sie leer sind, für Doktor Goodwin. Nein, die kommen auf den Wagen da hinten. Und deckt sie gegen den Regen ab.«

»Henriette, was tust du?«

Der panische Schrei fror den Lärm für einen Moment ein und ließ die Kistenträger aufschauen. Doch jeder von ihnen schien sofort zu erkennen, dass es keinen Grund gab, die Arbeit einzustellen. Und während Mary an ihnen vorbeirannte, wünschte sie, ein Mann zu sein. Sich breitbeinig vor ihnen aufzubauen und sie des Hofes zu verweisen. Und jeden, der sich weigerte, würde sie schlagen, jetzt und hier, sofort. Jetzt, wo die Worte nicht mehr halfen. Doch sie schlug niemanden und spürte vielmehr die Blicke der Männer auf ihren wogenden Brüsten. Sie lief schneller, den verschwommenen Konturen Henriettes entgegen, die ihre Arme verschränkte und das Kinn in die Höhe reckte.

Mary schob sie beiseite und stürzte den Flur zur Wunderkammer entlang.

Dieses Mal ließ sich Henriette nicht abhalten. Sie folgte ihr und packte sie hart am Arm.

Mary konnte sie nicht anschauen, sie war unfähig, den Blick vom Chaos im Arbeitszimmer ihres Vaters abzuwenden. Der Behandlungstisch war beiseitegeschoben, die Schränke waren geöffnet. Ein junger Mann untersuchte die zahlreichen Tinkturen, Pülverchen und Instrumente.

Im Kabinett waren die Bücher, die Vitrinen und die Kommoden verschwunden, die Belege des Herbariums lagen in einer Ecke, achtlos übereinandergeworfen. Der Kuriositätenschrank war ein heilloses Durcheinander. Ein Seeigel lag zertreten auf dem Boden.

»Warum die Wunderkammer?« Marys Kehle brannte, die Worte waren nurmehr ein Krächzen.

»Das ist wertloser Plunder, ekelhaftes Teufelsgetier, entstanden aus der Urzeugung faulenden Schlammes. Dein Vater hat dir Dinge gewährt, die sich nicht für ein Mädchen gehören. Und ich muss es jetzt richten. In deinem Alter stand ich bereits einem Haushalt vor und war meinem Mann, Gott hab ihn selig, eine treue Gefährtin. Nähen, flicken, putzen und kochen, das ist die Bestimmung einer Frau. Kinder zu bekommen, sie aufzuziehen. Und was machst du?«

Henriettes Stimme schrillte, dass Mary glaubte, ihr Kopf müsse zerspringen. Sie legte die Hände auf die Ohren, doch die Tante riss ihre Arme beiseite. »Du hörst mir jetzt zu. Du liest Bücher und malst Spinnen, grundlos verlässt du alleine das Haus, und niemand weiß, wo du dich aufhältst. Ich sage dir das nur einmal: Wenn du mir nicht bis Ende der Woche mitteilst, welcher der Herren, die ich in den letzten Wochen eingeladen habe, als Ehemann für dich in Frage kommt, werde ich das für dich entscheiden. Es ist vorbei! Dieser ganze Unfug hier ist vorbei!«

Mary hatte keine Kraft mehr, etwas zu entgegnen, und hörte, dass Henriette sich umdrehte und in Richtung Hof lief. Sicherlich würde sie wieder Stellung beziehen, um die Arbeit voranzutreiben. Jedes entsorgte Möbelstück brachte sie ein Stück weiter. Weiter nach Hause. Weg von ihr.

Teilnahmslos musterte sie den Mann im Behandlungsraum. Es war der junge Doktor aus der St. Jones Street. Sicherlich war er gekommen, um für seine neugegründete Praxis Instrumente günstig zu erstehen. Sollte er!

Einer der Packer verließ, einen Arzneischrank auf dem Rücken, das Durcheinander.

Mary stand vor einem Stapel hölzerner Kisten. Langsam fiel sie auf die Knie und gab dem Gewicht nach, das auf ihren Schultern lag und aus ihrer Lunge einen Laut presste, der dem eines waidwunden Tieres ähnelte. Sie zog die obere Lage des Rockes hoch und verbarg ihr Gesicht darin. Und während die Tränen in den Stoff tropften, war sie erstaunt, dass ihre Gedanken zu dem schmächtigen Arzt flüchteten. Jetzt konnte er den weißen Unterrock sehen und den Saum aus feiner Stickerei. Er musste unruhig werden. Denn was sollte man denken, wenn man ihn hier fand, auf ihren Unterrock starrend? Den Unterrock einer Fremden. Er war jung, und er war nett. Und er tat ihr fast ein wenig leid, wie er inmitten der Flaschen, Tiegel und Apparaturen einer greinenden Frau gegenüberstand. Blass, fast unsichtbar.

Unsichtbar?

Unsichtbar!

Nach Luft ringend, sprang Mary auf und fixierte den Schreibtisch. Auch hier hatten die Männer ganze Arbeit geleistet. Die Türen standen offen, die Unterlagen waren aus den Fächern herausgenommen und auf die Schreibtischplatte geworfen worden. Ihre Finger wühlten sich durch das Papier, entdeckten die Teakschatulle mit dem Schmetterling und schoben sie unter den Umhang. Flugs ergriff sie noch einen Kohlestift und verschwand. Erst im Flur hielt sie kurz inne, wandte sich um und sah, dass der junge Arzt einen Augenblick zögerte und mit den Schultern zuckte.

Reglos saß sie den Nachmittag unter der Birke und sah dem Treiben zu. Das Wetter klarte auf. Die Sonne brach aus den Wolken hervor und verlieh jedem Gegenstand, der aus dem Haus getragen wurde, scharf umrissene Schatten.

Weitere Interessenten erschienen, um den Ausverkauf in Augenschein zu nehmen. Die Erd- und Himmelsgloben verschwanden. An ihnen hatte ihr der Vater die Kontinente und die Gestirne erklärt. Das Holz glänzte. Ob Henriette sie noch einmal poliert hatte? Die Sessel des Herrenzimmers und auch die Einrichtung des Behandlungsraumes hatten einen neuen Besitzer gefunden. Den jungen Arzt aus der St. Jones Street. Mary seufzte. Ob er die Wunderkammer schon inspiziert hatte? Ihr Magen zog sich zusammen. Denk nicht darüber nach, beschwor sie sich. Du kannst den Lauf der Dinge ohnehin nicht mehr aufhalten.

Irgendwann verließ Henriette ihren Posten und kam auf sie zu. Redlich bemühte sie sich um einen sachlichen Tonfall, aber Mary sah die Flecken. Sah die roten Inseln, die sich auf der weißen Haut am Hals der Tante abzeichneten, während diese sie aufforderte, noch Möbelstücke, die ihr wichtig waren, auszusuchen. Sie schwieg und zählte dreizehn Flecken, bis Henriette aufgab und sich zurückzog.

Mary wandte den Kopf ab. Nur den Apothekergarten, den lassen sie, dachte sie. Nutzloses Grünzeug, das reißen sie nicht aus. Das wird erst der nächste Besitzer machen. Wehmütig betrachtete sie das farbenprächtige Pflanzenmeer, das im hinteren Teil des Grundstücks angelegt worden war. Sechs Felder, umsäumt von kniehohen Buchsbäumchen, durch drei Kreuzwege voneinander getrennt. Sechs Felder, die nach der Indikation der Heilpflanzen bestellt waren. Aber nicht nur die Sammelleidenschaft des Vaters hatte zum Artenreichtum des Gartens beigetragen. Häufig hatten die Bauern unter den Patienten dem Arzt, der die beschwerliche Fahrt in die Dörfer auf sich genommen hatte, aus Dank Ringelblumen, Johanniskraut, Rübengewächse, Kamille, Minze oder auch ausgefallenere Pflanzen mitgegeben.

Später saßen sie, erinnerte Mary sich, gemeinsam über den Zweigen, rochen an den Blüten und zerrieben die Blätter zwischen den Fingern. Jede Beobachtung notierten sie sich, und gelegentlich diktierte der Vater Mary noch ergänzende Aussagen der Bauern. Abschließend nahm er die Wurzeln, auch die kleinsten, und setzte sie im Garten wieder in die Erde.

Und so kannte ihr Vater für beinahe jede Krankheit eine Arznei und verabreichte sie den Patienten. Arzneien, die er eigenhändig im Garten geerntet hatte. Kranke, die von Ärzten mit terpentinversetzten Einläufen und nicht enden wollendem Aderlass geschunden worden waren, Gutgläubige, die den lamentierenden Quacksalbern auf den Märkten ihre Gesundheit anvertraut hatten – sie alle wandten sich ratsuchend an ihn.

Der eine sollte Bettruhe halten und sich nur von Brühe und Tee ernähren, ein anderer sich mehr an der frischen Luft bewegen und kräftig beim roten Fleisch zulangen. Warme Umschläge, bittere Tees, kleine, süßliche Pillen, vom Apotheker nach genauen Rezepten gestochen, Pülverchen in Wasser aufgelöst, all das kannten die wenigsten, die das Behandlungszimmer betraten. Doch sie begriffen, dass der Doktor mit der modernen Medizin zu helfen verstand. An der Harnschau, an der hielt er jedoch fest. Stets hob er den Körpersaft im gläsernen Kolben gegen das Licht, betrachtete die Farbe, suchte nach kleinsten Partikeln und roch am Flaschenhals, um abschließend seine Diagnose zu stellen. Und Mary ging dem Vater bei seinen Arbeiten zur Hand.

Doch auf eines legte er Wert: Sobald einer der Kranken, sei es Mann oder Frau, mehr als den Brustkorb entblößen musste, hatte sie das Zimmer zu verlassen. Ihre Abwesenheit hinderte ihn jedoch nicht daran, ihr hernach jedes Detail zu schildern und es hin und wieder sogar auf dem Papier zu skizzieren.

So war es immer gewesen. Zuschauen. Zuhören. Begreifen. Bei den Malven erntete man die Blüten, beim Fenchel die Früchte, und beides kam bei Halsentzündungen und Husten zum Einsatz. Sie wusste es noch. Alles. Wahrscheinlich konnte sie es gar nicht mehr vergessen. Es war ihr in Fleisch und Blut übergegangen.

Umsonst.

Alles umsonst.

Es war niemand da, der dieses Erbe weiterführen würde.

Der wunderschöne Baldrian, gegen die flatternden Nerven, hatte in diesem Jahr seine Blätter aus reinem Selbstzweck der Sonne entgegengestreckt. Im Herbst mussten seine Wurzeln ausgegraben werden, und Mary wusste, dass sie nicht mehr hier sein würde, um die Schaufel in die Hand zu nehmen.

Der Abend brach an, und mit der Dunkelheit kam die Kühle. Jetzt erst erhob sie sich, trat an das Kräuterbeet und griff mit einer Hand zwischen Thymian und Liebstöckel. Prüfend schaute sie sich um und zog, als sie sich ungestört wähnte, die obere Schicht des Rockes zur Hüfte hoch. In die entstandene Wölbung ließ sie sandige Erde rieseln. Kleine Steine landeten im Rock, die sie flink heraussortierte.

Durch die Verandatür betrat sie ihr Zimmer. Rechts an der Wand stand das Toilettentischchen, ein weißes, mit geschwungenen, feinen Beinen, mit einem großen Spiegel und Schubladen für Kämme, Schleifen, Puder und Pinselchen. Sie ließ die Erde auf die Ablage rieseln und klopfte die dunklen Flecken aus dem Rock. Die Kerzenleuchter brannten bereits. Sorgfältig sperrte sie die Fensterläden zu und riegelte die Türen ab.

Ihr Blick glitt über das sorgfältig gemachte Bett und blieb dann an den Türen des Schrankes hängen, die offenstanden. Sie griff nach dem Knauf und sah das schwarze Loch: Eines der Fächer war gänzlich ausgeräumt. Die Kleidung für die Exkursionen fehlte. Die Röcke, die Oberbekleidung, die Tücher, die Umhänge, die Hauben und Mützen, die Taschen. Doch am schlimmsten wog der Verlust der Hosen. Ihrer eigenen Hosen. Die sie bei Exkursionen, die in unwegsame und einsame Gegenden geführt hatten, oft getragen hatte. Verborgen unter dem Rock, den sie erst im Schutz der Wildnis abgelegt hatte. Woher hatte Henriette von den Hosen gewusst? Sie musste im Schrank gewühlt haben.

Mary schluckte, und die Wut brannte heiß auf ihren Wangen. Sie brauchte ihre Hosen, irgendwelche Hosen, anders war der Plan nicht in die Tat umzusetzen. Sie atmete tief durch, trat zum Schrank und fasste ins obere Fach, hinter das feste Mieder für den Winter. Henriette hatte nicht alles entdeckt. Eilig öffnete sie das Kleid, zerrte an dem Stoff und hörte Nähte knacken. Es fiel auf den Boden. Sie entledigte sich des Mieders, legte den Unterrock ab und schlüpfte in die lange Unterhose. Die restliche Kleidung würde sie sich später besorgen, vorerst standen dringlichere Veränderungen an.

Der Blattschmetterling. Dieses kleine Wunderwerk der vollendeten Anpassung an äußere Gegebenheiten hatte es ihr vorgemacht. Wohl verwahrt im Schreibtisch des Vaters, hatte er sie aufgefordert, es ihm gleichzutun.

Der Hocker des Toilettentischchens. Ich muss nur Platz nehmen und beginnen. Gar nichts, wirklich gar nichts mehr habe ich zu verlieren, sprach sie sich Mut zu. Doch ich muss anfangen, bevor die Angst mich lähmt. Schnell, schneller.

Mary griff nach der Schere, schnitt ihre Fingernägel ab und hielt die Hand gegen das Licht. Doch die Haut war sauber und glatt. Sie fasste in den Sand und rieb ihre Hände ein, bis die Haut brannte.

Nun fixierte sie ihr Gesicht im Spiegel. Auch hier war alles zu sauber und zu weich. Nochmals fasste sie in den Sand. Ließ ihn in die Waschschüssel rieseln und benetzte ihn mit Wasser aus der Karaffe, die vom Dienstmädchen für die morgendliche Pflege bereitgestellt worden war. Sorgsam vermengte sie beides zu einem schmierigen Brei. Er tropfte ihr auf die Unterhose, als sie ihn auf Wangen, Stirn und Kinn verteilte. Sie ließ die Hände auf den Boden der Schüssel sinken und starrte auf den Schmutz, der langsam herabrutschte, sich seinen Weg suchte und auf der rechten Seite bereits kalt und kitzelnd den Hals erreichte. Was machte sie hier? Sie rieb den Dreck tiefer in die Poren. Dann griff sie nach dem Leintuch und reinigte das Gesicht nur so weit, dass ein feiner, dunkler Schatten aus Schmutz zurückblieb.

Sie öffnete die Schublade des Tischchens, holte den Kohlestift heraus, schwärzte die Augenbrauen, wischte dunkle Schatten auf Oberlippe und Kinnpartie, nahm den herabrieselnden Staub mit den Fingern auf und drückte ihn in die Nagelbetten. Dann ließ sie die Hände sinken und traute sich nicht mehr, in den Spiegel zu schauen.

Gern hätte sie einen Wein gegen das Zittern getrunken, denn der nächste Schritt war entscheidend. Wenn sie es sich anders überlegte, konnte sie diese Tat kaum verbergen. Jeder würde es sehen, nicht einmal die Haube könnte es verdecken. Ihre Hand bebte, als sie nochmals nach der Schere langte und gleichzeitig eine der halblangen Haarsträhnen anhob.

Die erste Locke sank zu Boden.

Dann die zweite.

Die dritte.

Vielleicht sollte sie doch aufhören? Aber es war zu spät, es gab kein Zurück. Die linke Kopfhälfte hatte kurzes, die rechte langes Haar. Das Aufeinanderschlagen der Schneiden wurde zum Stakkato im Takt ihres Herzschlages. Hart und schnell und laut.

Mary strich über das daumenlange Stoppelfeld. Es war ihr Haar, das sich mit einem Mal so borstig und fest anfühlte. Eine Fremde schaute ihr aus dem Spiegel entgegen. Das gespaltene Kinn, ein Grübchen, vom Vater vererbt, trat jetzt deutlich hervor.

Vor ihr lag der zweite entscheidende Teil der Anpassung. Im Spiegel musterte sie ihre Brüste, nahm sie in die Hände, hob sie an und drückte sie flach. Ich muss sie wegschnüren, dachte sie, und gegen den Brustkorb pressen, um ihnen jede Möglichkeit der Bewegung zu nehmen.

Sie stellte den Kerzenleuchter vor den Schrank und begann, ihre Kleider herauszureißen. Sorgsam prüfte sie jedes Teil, ob es in Frage kam, für einen Brustwickel aufgetrennt zu werden. Aber letztlich warf sie Stück für Stück achtlos auf den Boden. Bei einem der Kleider hielt sie inne. Es war aus leichtem Baumwollstoff, in dunklem Grün. Wo war die Schere? Hastig schob sie die Schneide unter die Nahtkante, trennte sie auf und riss eine Bahn der Länge nach ab. Dann ließ sie Kleid und Schere fallen und legte den Streifen um den Rücken. Vor der Brust sperrte er auf. Ob sie einen weiteren Streifen abtrennen und darannähen sollte? Sie wusste, dass sie dafür jetzt keine Geduld aufbrachte. Verzweifelt setzte sie sich auf den Boden und lehnte sich gegen das Bett.

Das war es.

Sofort sprang sie auf, zerrte das Laken von der Unterlage und zerschnitt es in schmale Streifen.

Wie sollte sie es binden? Den Stoff um den Rücken gelegt, presste sie ihn unter ihre Arme, bis fast in die Achselhöhlen hinein, und drückte ihn gegen den Oberkörper. Das eine Ende hielt sie mit der linken Hand vor das Brustbein. Mit der rechten Hand legte sie das lange Ende über beide Brüste und wickelte die zweite Lage um den Rücken. Mit zitternden Fingern klemmte sie die Enden in die Stoffbahnen, beugte sich vor, fasste nach dem Laken und riss einen dünnen Streifen ab. Um die Stofflagen zu fixieren, band sie den Streifen mehrmals um das Schnürleibchen, zog es enger und enger, bis es ihr den letzten Rest Weiblichkeit nahm.

Zufrieden zog Mary ihr Nachthemd über das Schnürleibchen, betrat den Flur und lief zum Schlafzimmer des Vaters hinüber. Es war unberührt. Ob Henriette Skrupel hatte, es aufzulösen?

Langsam öffnete sie die in den Angeln knarrenden Türen des alten Schrankes und sah die Wäsche durch. Als sie nach dem blauen Oberhemd griff, zögerte sie und roch daran. Die Zeit hatte den frischen, seifigen Geruch des Vaters verschwinden lassen. Mary streifte das Hemd über den Kopf und kontrollierte den Anblick im Spiegel. Der Kragen betonte den Hals und damit das Fehlen eines Adamsapfels. Eines der Halstücher ließ den Mangel verschwinden. Hernach streifte sie die grobe Hose über, krempelte die Hosenbeine um, zurrte den Gürtel fest, stopfte Taschentücher in die Schuhe und schlüpfte hinein. Diese Schuhe hatte ihr Vater stets getragen, wenn er zu seinen Exkursionen ins Umland aufgebrochen war. Nun werde ich darin aufbrechen, dachte sie. Zu einer weitaus größeren Exkursion.

Was benötigte sie noch? Den Seesack. Die leichte Garnitur für die Südsee. Wollenes Zeug für die kalten Regionen und das Regenzeug gegen die Stürme. Selbst einen Südwester aus ölgetränkter Leinwand mit breitem Nackenschirm und eine Mütze entdeckte sie. Hastig drückte sie alles in den leinenen Seesack.

In ihrem Zimmer schob sie die Teakschatulle mit dem Schmetterling sowie das bisher unter dem Bett versteckte Studienbuch zwischen die Wäsche. Zum Schluss steckte sie ein ledernes Beutelchen mit Münzen in die Hosentasche, befestigte die Mappe mit ihren Zeichnungen am Riemen des Leinensacks und griff sich Jacke und Mütze.

Noch einmal sah sie sich um. Die Haare auf dem Boden, die Schüssel mit dem Schlamm, der zerwühlte Schrank, das Laken und das zerschnittene Kleid. Erschrocken ließ sie den Leinenbeutel sinken. Ich kann noch nicht gehen, ich muss meine Spuren beseitigen, dachte sie und trat an den Schrank, um die Kleidungsstücke wieder an ihren Platz zu sortieren. Dann ergriff sie Kleid und Laken, wand sie zu einem Stoffballen und ging vor dem Bett auf die Knie.

Selbst wenn ich alles in die hinterste Ecke schiebe, wird William es finden. Das geht nicht. Sie umklammerte das Knäuel. Er wird zu Tode erschrecken, wenn er das zerrissene Kleid entdeckt. Das kann ich ihm nicht antun. Wie seinen Augapfel hat er mich behütet. Vom ersten Tag an. Vom Tag meiner Geburt an.

Nein! Nicht daran denken! Sie durfte jetzt nicht daran denken! Dass er es gewesen war, der in der Küche das heiße Wasser über der Feuerstelle zum Kochen gebracht und in Schüsseln gefüllt hatte. Alles hatte er ihr beschrieben. Seine Freude, dass es Nachwuchs geben würde. Wie er sich die Finger verbrüht hatte, als er das Wasser in eine Schüssel füllte. Dass er sich jeden Fluch verkniffen hatte, weil er nicht riskieren wollte, dass das Kind als Erstes unflätige Worte zu hören bekam.

Mary legte den Stoffballen aufs Bett. Mit steifen Beinen erhob sie sich und nahm die Schüssel und die Wasserkaraffe vom Toilettentischchen. Sie schluckte, als sie sich William über der Feuerstelle vorstellte. Leise betrat sie den Garten und kippte den Schlamm in eines der Beete. Spülte die Schüssel mit dem Rest Wasser aus und rieb mit ihrem Hemdsärmel die Schmutzränder weg.

Sie sah zum Haus, doch alles war dunkel. »Eine der dunkelsten Nächte meines Lebens«, hatte William geflüstert, »der letztlich doch ein heller Stern entsprang.« Sein Blick war glasig geworden, und Mary hatte sich gewünscht, die Bilder zu sehen, die in seinem Kopf Form annahmen. Vergeblich hatte er damals nach der Köchin gesucht. Also hatte er die Zähne zusammengebissen und die Schüssel zum Schlafzimmer gebracht. Die Hebamme nahm sie ihm ab und schob die Tür mit dem Fuß zu. Er hörte das Wehklagen ihrer Mutter und die Hebamme, die forderte, sie solle pressen, pressen, pressen. Als endlich der Schrei ertönte, ganz dünn und brüchig, wusste er, dass sie geboren worden war. Er hatte es nicht gesagt, aber Mary hatte seinem Gesicht angesehen, dass ihn die Erinnerung an diesen kurzen Moment glücklich machte.

Doch mit dem Gedanken an die Hebamme war der Schatten auf sein Gesicht zurückgekehrt. Sie riss die Tür auf und rief durch den Flur, dass sie frische Tücher brauche. Selbst auf die Entfernung konnte er erkennen, dass Hände und Rock blutverschmiert waren. Er hatte den Stoffberg ins Zimmer gereicht, und wieder hatte er Blut gesehen. Überall. Auf dem Laken und in den Tüchern am Boden.

Mary betrat ihr Zimmer und stellte die Schüssel samt der Karaffe an ihren Platz zurück. Dann nahm sie Kleid und Laken vom Bett. Weich lagen die Stoffe in ihrer Hand. Sie schaute auf ihre Finger. Hatten so auch die Hände der Mutter ausgesehen, die der Vater in dieser Nacht nicht mehr losgelassen hatte? William hatte in der Tür gestanden. Das Stöhnen der Mutter hing mit dem Geruch von warmem Blut in der Luft. Der bleiche Vater sah die Hebamme an, die beste der Gegend, doch sie schüttelte den Kopf. Weitere Ärzte erschienen in dieser Nacht. William ließ sie eintreten, wie auch die Quacksalber und Kräuterfrauen, die kurz darauf eintrafen. Als sie gingen, verstand er die sorgenvollen Mienen zu lesen. Wenig später kam die Amme, und er wusste nicht einmal, wer sie schickte. Aber er war dankbar, dass sie da war. Nach dem Stillen hatte sie ihm das Kind in die Arme gelegt, und er hatte, als er den Kopf senkte, den Duft wahrgenommen. Diesen ganz eigenen Geruch, den nur Neugeborene haben. Er hatte nicht aufhören können, ihn einzuatmen, im Haus war es darüber still geworden.

Kaum auf der Welt, dachte Mary, lag ich in Williams Armen, und er traute sich kaum, sich zu bewegen. Was mache ich hier bloß? Wie kann ich so grausam gegen ihn sein? Sie beugte sich vor, wischte die auf dem Boden verstreuten Haarsträhnen zusammen und schob sie in das Stoffknäuel. Wohin soll ich die Sachen verschwinden lassen? Soll ich sie mitnehmen? Himmel, ich verliere so viel Zeit. Das Bett! Zuerst sollte ich das Bett richten.

Mary zog ein Laken aus dem Schrank und legte es über ihre Schlafmatte. Konnte sie den alten Mann zurücklassen, ohne noch einmal das Wort an ihn zu richten? Aber er würde um jeden Preis versuchen, ihren Plan zu verhindern.

Der Stoffballen lag zu ihren Füßen, ihn konnte sie auf keinen Fall mitnehmen, er würde hinderlich bei ihrer Flucht sein. Sie hob ihn auf und öffnete die Verandatür in den Garten.

Geduckt huschte sie wieder an der Hausmauer entlang zum Beet hinüber, doch dieses Mal lief sie weiter bis zum Baldrianstrauch. Mit den Händen bog sie die Zweige beiseite und hob eine Mulde aus, in die sie das Stoffknäuel legte. Mehrfach drückte sie es zusammen, doch es ragte immer noch zu weit aus dem Boden heraus. Tiefer musste sie graben. Sie schob das Knäuel beiseite und griff nochmals in die kalte Erde. Ihr Ringfinger schrammte über einen Stein. Erde und Blut vermischten sich in der Wunde. Mary grub weiter, drückte den Stoff nochmals flach und schob Erde darüber, die sie festklopfte. Dann zog sie die Zweige des Baldrians darüber.

William wird vergehen vor Angst um mich, hielt sie sich vor, während sie zum Haus zurücklief.

Der hintere Trakt war bereits halb geräumt, und sie konnte nur spekulieren, wer Henriettes Favorit als künftiger Ehemann für die Nichte war. James Canaughy oder doch Landon Reed? Selbst wenn sie nicht gehen, sondern sich ins Bett legen und den morgigen Tag wie jeden anderen beginnen würde – das Haar war kurz. Wie sollte sie das erklären?

»Als die Beerdigung hinter uns lag, Mary, hoffte ich, dass Ruhe einkehren würde«, klang Williams Stimme ihr im Ohr. »Doch Euer Vater hatte nicht nur seine Frau verloren. Er hatte auch jede Kraft, den Glauben an sich und die Medizin verloren. Tagelang saß er im Sessel. Er ging nicht in die Kirche, nicht zu Bett, nicht in sein Behandlungszimmer. Sogar die Patienten musste ich nach Hause schicken.«

Geh weg, William. Geh aus meinem Kopf. Mary ließ sich aufs Bett fallen.

Doch die Stimme des alten Mannes verstummte nicht: »Und wenn man Euren Vater ansprach, nickte er nur. Das Essen, das ihm die Köchin hinstellte, rührte er nicht an. So beschloss ich, Euch zu ihm zu bringen. Ich dachte, wenn er Eure Wärme spürt, Euren Duft riecht, dann würde alles gut werden. Er sah Euch an. Ja, er hielt Euch. Aber seine Arme blieben steif und sein Blick leer. Und mit einem Mal fürchteten wir, auch ihn zu verlieren. An diesem Abend beobachtete ich die Köchin dabei, wie sie die Messer versteckte. Ich habe nichts dazu gesagt und bin zum Waffenschrank gegangen. Dort nahm ich alles, wirklich alles heraus, selbst das Schießpulver und die Putztücher, und brachte es in meine Kammer. Von diesem Tag an traute ich mich nicht mehr, Euren Vater aus den Augen zu lassen. Und so war ich immer in seiner Nähe, während er regungslos aus dem Fenster blickte. Die Köchin brachte mir Getränke, in die sie Pülverchen ihrer Kräuterfrau mischte, damit ich nicht einschlief. Einmal nickte ich doch ein, und als ich erwachte, saß sie neben mir, den Blick auf Euren Vater gerichtet.

Das Leben im Haus war zum Stillstand gekommen. Nur die Besuche der Amme zeigten uns, dass außerhalb das Leben weiterging. Eines Tages stand Euer Vater dann auf und ging ins Behandlungszimmer. Heimlich folgte ich ihm und sah, dass er eines der medizinischen Bücher ergriff. Er zerriss es. Er nahm ein zweites Buch und riss auch das in Fetzen. Dann rannte er mit den Blättern zum Kamin. Er schleuderte sie ins Feuer. Dabei brüllte und weinte er. Mary, so etwas habe ich nie wieder gehört. Von diesem Tag an hasste er, zumindest glaube ich das, die Medizin, die er bisher angewandt hatte. Aber mir war es gleich, ob er neue oder herkömmliche Methoden praktizierte. Er war wieder da, Mary. Bei uns.«

William, dachte sie, du hast geahnt, dass der Vater nicht von der Reise zurückkommen würde. Nun werde auch ich aus deinem Leben verschwinden. Wieder ein Abschied, ohne Lebewohl sagen zu können.

Mit verquollenen Augen verließ sie das Haus. Holte eines der Pferde aus dem Stall und führte es den Pfad entlang, damit man in der Stille nicht den Hufschlag ihrer Flucht vernehmen konnte. In einiger Entfernung wandte sie sich um. Verzeih mir, dachte sie, atmete ein letztes Mal den Geruch der Weizenfelder ein, saß auf und trieb das Pferd an, um im Galopp dem Schmerz zu entkommen.

London, 15. Juli 1785

Während Carl auf das Somerset House zulief, schüttelte er den Kopf. Seit die Royal Society in den Osttrakt dieses Gebäudes gezogen war, hatte es nichts als Ärger gegeben. Die Räume waren zu klein, vor allem fand sich kaum Platz für das naturwissenschaftliche Museum. Anfangs hatte ihn der Gedanke begeistert, ein Haus der Wissenschaften zu schaffen. Doch gleich bei der Besichtigung hatte er gewusst, dass das Beste an dem Haus die prächtige Fassade und der wunderbare Blick auf die Themse waren, die sich heute nicht silberfarben, sondern schlammbraun durch die Stadt zog.

Plötzlich sah Carl den Mann die Eingangstreppe herunterkommen, für den er die auf seinem Schreibtisch wartende Arbeit verschoben hatte. Er hatte richtig geschlussfolgert, dass Sir Wellington heute hier auftauchen würde. Unter dem Rundbogen, am Fuß der Treppe, verharrte der Philosoph und schaute missmutig zum Himmel auf.

Ja, du hast recht, es ist widerliches Wetter, dachte Carl, und ich bin mir sicher, dass der Tag für dich gleich noch unangenehmer werden wird. »Sir Wellington, wenn das nicht ein Zufall ist, dass wir uns begegnen. Zu gern wollte ich mit Euch noch einige Worte wechseln.«

Wellingtons Gesicht verzog sich für einen Augenblick, und wieder wurde die tiefe Falte auf seiner Stirn sichtbar.

»Sir Belham. Gott zum Gruße. Wie ich hörte, habt Ihr mit dem First Lord der Admiralität gesprochen?«

Carl nickte und sah sich mit Richard Howe beim Angeln an der Themse. Wie sie, es musste am Sonntag gewesen sein, im Sonnenschein die Beine ins kalte Wasser gehalten und darüber diskutiert hatten, ob es Lachse in der Themse gab. Howe hatte darauf bestanden, selbst vor Jahren einen aus dem Wasser gezogen zu haben. Carl hatte gelacht. Wenn man überhaupt jemals einen Lachs aus dieser Brühe gezogen hatte, musste es mindestens hundert Jahre her sein. Sie hatten geschworen, diese Frage zu klären, und Wetten abgeschlossen. Über die neuesten Entwicklungen in der Royal Society hatten sie nicht gesprochen. Keiner von ihnen hatte diesen Plänen Bedeutung beigemessen.

»Durchaus, das habe ich, und der First Lord sicherte mir zu, dass die Navy meiner Meinung sei.«

Wellington streckte das Kinn vor, dass die faltige Haut sich spannte. »Ich denke, dass dies uns nicht abhalten wird, der Royal Navy unseren Vorschlag zu unterbreiten.«

Bleib geduldig. Wiederhole deine Argumentation noch einmal. »Kapitän Taylor –«, begann er, doch Wellington fiel ihm sofort ins Wort.

»Der Mann ist nicht einmal ein richtiger Kapitän, er ist ein Leutnant, der aus einfachsten Verhältnissen stammt.«