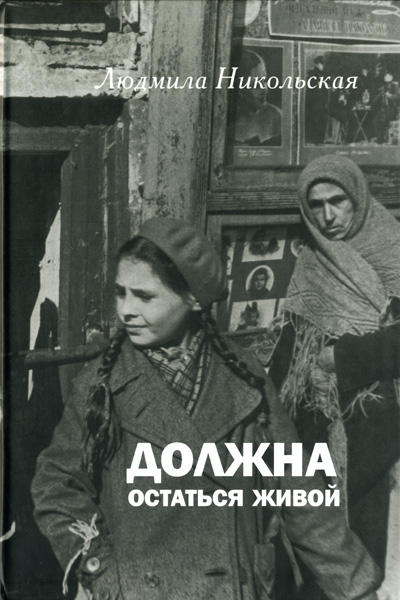

Никольская Людмила Дмитриевна.

Должна остаться живой.

Повесть

Светлой памяти МИЛЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сон и пробуждение

Запах. Необыкновенный, ни с чем не сравнимый! Майя вся пропиталась этим запахом. Стала не Майей — ароматным облаком. Она глубоко и редко дышит. Её плечи уже подпирают уши. Она боится шевельнуть рукой, боится шевельнуть ногой. Чтобы неловким движением не прогнать дивный запах парного молока. Чтобы он не улетел от неё, не исчез навсегда.

Она смотрит на молоко, льющееся из подойника. На глиняный горшок сверху наброшена старая жёлтая марля. В углах её великое множество больших и малых пузырьков-бусин. Они дрожат, лопаются, невесть куда пропадают. Затем вновь появляются.

Неожиданно молоко полилось широкой лентой. Она мягко поблёскивает на заходящем солнце. Вдруг марля втягивается внутрь горшка. Тётя Катя досадливо ойкает, крепче прижимает к боку подойник с вмятиной, свободной рукой бьёт комара на лбу и расправляет осевшую марлю.

И снова течёт молочная река, уходит в глиняные горшки.

А они — как солдаты в строю. Тут и новые светло-жёлтые, и коричневые с узкой полоской по верху, и тёмные выщербленные, треснутые ветераны, побывавшие в лихих печных переделках.

Майя ждёт.

Молоко стало невыносимо пахучим. Она крепче уткнула локти в свежевымытый деревянный стол. Коленки ёрзают по табуретке. Она то и дело облизывает сухие горячие губы, а в её руках зажата огромная фаянсовая кружка с размытым неведомым цветком.

Она уже изнывает от нетерпения, а молоко всё льётся.

Остаётся один чёрный горшок. Самый большой и старый.

Смотреть стало невыносимо. И Майя отвернулась.

Возле стола на полу дружно сидят кот Валет и дворняга Узнай. Они тоже ждут. И тоже не сводят внимательных глаз с подойника. Кот сидит плотно, солидно, облизывается неторопливо, с достоинством. Знает себе цену. Старый слезливый Узнай громко сопит, нервно с лёгким повизгиванием зевает. И тоже облизывается. Но делает это деликатно и украдкой. Понимает Узнай, что служить стал совсем плохо, а есть, наоборот, хорошо.

Все горшки налиты до краёв. Тётя Катя облегчённо вздыхает. Гулко звенит пустой подойник. Она лукаво оглядывает собравшуюся возле неё компанию, вытирает медленно потное лицо и говорит ласково и певуче:

— Налетайте, пока я добрая. Такую уйму надоить! Ужо, племянница, нарви нашей Зорюшке мягкой травки-мокрицы. Заслужила наша кормилица.

Майя кивает головой, берёт полную кружку и подносит к глазам. Молоко дышит, как живое. И мелко-мелко пузырится. Майя глубоко вдыхает ускользающий запах летних трав, настоянных на солнце. И пьёт шумными жадными глотками, то и дело замирая от нереальности происходящего.

Майя пьёт и не может от кружки оторваться. Странно, но молока не убавляется. Скорее, наоборот. Она пьёт и удивляется нескончаемому молоку в кружке. Её живот, она это чувствует, стал плотным тугим шаром…

— Вставай! Да поднимайся же, наконец.

Майя с трудом разлепила один глаз. С него ещё не сполз сонный туман, но куда-то отодвигаются Валет с Узнаем, горшки с молоком и приветливое тёти Катино лицо. Прямо перед Майей встревоженное лицо мамы.

— Не шевелишься, не откликаешься. Что с тобой? Разве можно так меня пугать? Поднимайся! В очередь за хлебом надо идти. Софья Константиновна за тобой придёт. Она и тебе очередь обещала занять. Господи, не шевелится. Лежит, словно чурка!

А Майя недоумевает. Она широко раскрывает оба глаза, потом закрывает их. И лежит ошеломлённая. Она не понимает, где находится! Что с ней происходит! Только что она была в деревне Руе у тёти Кати. Держала в руках полную кружку с молоком, пила его бесконечно долго. На длинном столе в ряд стояли горшки с молоком. Разве так бывает? Она не узнаёт холодный мрачный сумрак комнаты.

Она узнавать ничего не хочет.

Она здешнего ничего не хочет.

Ей хочется вернуться в прекрасный сытный сон, где рекой льётся парное молоко, а в буфете полным-полно хлеба и масла. Она вдруг поняла, как незаслуженно, жестоко обманута, и задохнулась от обиды.

— Я пила молоко, — угрюмо сказала она.

— Майя, ты видела сон. А тут реальность.

— Не веришь? В кружке помещается целое море. Что качаешь головой? А запах, а вкус во рту? Смотри, какие губы у меня сладкие. И живот раздулся, как барабан. Отчего же такой живот? Если я не пила парное молоко, отчего он такой?

Она больно натолкнулась на чугунный утюг, лежавший на её животе. Как он туда попал. Она горько сказала грустно глядевшей на неё маме:

— Зачем разбудила? Я спала себе, есть у тебя не просила, тебе не мешала.

Она подтащила двумя руками тяжёлый утюг к самому носу. Молоком он не пах. А у неё на губах ещё таял слабый запах молока, улетучиваясь в сумрак. Разве бывает такое? Ей страстно захотелось вернуться в прекрасный сон. Майя стала гладить шею кончиками пальцев, еле к ней прикасаясь. Сколько она помнит — это её успокаивало, и она засыпала без всяких там сказок и глупых песенок.

…Бежит она к реке. Солнце проснулось, вылезло из-за деревьев и побежало вместе с ней. Трава под ногами длинная, вся в каплях росы. Роса сверкает красными, зелёными, синими брызгами. Ноги тоже сверкают, а кусты цепко хватают за платье. В тихой зеркальной реке что-то так и вскидывается ей навстречу. Живое и сильное. И ей подмаргивает.

Если это лещ моргает, то его надо поймать и зажарить. А если щука, то её лучше сварить, щучьего супу им хватит на целую неделю. Если же есть помаленьку и не каждый день, то вполне хватит на месяц. Надо успеть поймать…

Солнце превращается в громадный каравай хлеба. Такой густой аромат расходится от него, что вся рыба высунулась из воды. Что же делать? За караваем на небо лезть или рыбу ловить в речке. Столько еды сразу! С ума можно сойти!

— Опять спит. Что с ней делать! Может, заболела?

Холодная мамина рука легла на лоб. Ещё не проснувшись, Майя заплакала. Она ещё была на тихой речке, видела каравай-солнце, стоявший над миром, глядела на щуку, желавшую во что бы то ни стало плюхнуться в её ведро. И в то же время она отчётливо слышала маму, чувствовала её руку на лбу.

— Зачем меня будишь? Будишь и будишь. Я смотрю сны. Тебе, что ли, жалко молока? Невсамделишнего. И рыба теперь помешала… Ты и не знаешь, что солнце может в каравай хлеба превратиться. Такой здоровый, что его хватит на весь Ленинград. А щука сама захотела залезть в ведро. Не веришь?

— Не болтай глупости. В очередь надо собираться. Нельзя много в постели лежать. Голодные люди во сне слабеют, мне пора уходить, а я перчатку никак не довяжу… Ты не просыпаешься, паршивая духовка не растапливается. Хоть плачь!

Майя будто ждала именно этих слов. Она села на заваленной одеялами постели и заплакала. Плечи мелко дрожали, как хвост Узная во сне. Так она никогда ещё не плакала. Нет, кажется, один раз, когда Фридька зажал Майину косичку между дверей. Пружинистая дверь только того и ждала. Она так саданула её по затылку, что из глаз высыпался с десяток ярких молний. Правда, слёзы были другими. В них была боль и невозможность сиюминутного отмщения. Потому что она была не драчливой, а Фридька, по её мнению, нахальный хулиган.

Уже в носу набухло, слюна стала вязкой, застревала в горле непроглатывающимися комками, но самым ужасным стало исчезновение запаха парного молока и свежеиспечённого каравая. Словно их никогда и не было в её жизни.

Она сидела, раскачивалась взад-вперёд тощим телом и монотонно бубнила:

— Не дала попить молока, не дала поесть хлеба, не дала поймать щуку. Тебе, что ли, жалко было?

Мама сняла с одеял зимнее пальто, набросила на окоченевшие Майины плечи. И гладила шершавыми пальцами взлохмаченную дочкину голову.

Сквозь слёзы Майя глядела на неё. Как изменилась мама! Кожи на лице стало больше. От носа к ушам разбежались глубокие борозды-морщины. Одежда на ней болталась. И ноги мамины стали макаронами. А ступни, наоборот, удлинились. Только грустные глаза стали больше и красивее. Вот она задумчиво проводит по лицу ладонью. Так она отгоняет неуютные мысли и разглаживает морщинки. Невидимые до войны.

Война идёт шестой месяц. Целую вечность. Всё резко разграничилось. До войны. В войну. Словно две жизни. Та промчалась, а эта длится целую вечность. Хочется плакать или замереть на месте и ждать, когда она кончится. Ведь должна же война кончиться?

— Успокоилась? Собирайся поживей. Не терзай мне Душу.

— Я в самом деле пила молоко, — начала Майя. — И каравай висел вместо солнца. Запах густой, тёплый. Всё вокруг стало жёлтым, нет, скорей, коричневым… Не веришь? И кот Валет с Узнаем разговаривали. Оказывается, он жив, а тётя Катя писала, что давно околел.

Мама помрачнела.

— Что-то с Катенькой. Там уже давно фашисты. Может, и живой нет… Писал Дмитрий, что там на дорогах делается… Дороги забиты беженцами. С детьми, в одних платьях, узлы и чемоданы в канавах валяются. А немцы бомбят, обстреливают!

— Как нас? Мамочка, парное молоко, оказывается, такое вкусное. Как я его не любила? Я пью, а оно не убавляется. Разве такое бывает?

— Во сне всё бывает. Вставай, одевайся, замёрзла вся.

— Рыба, мамочка, сама из речки высовывалась. Одна здоровая щука сама захотела залезть в ведро… Я подумала, не Емелина ли это щука. А лещ, тоже здоровый, таращил на меня глаза!

Майя видит, что мама думает о своём, но уже не может остановиться. Ей надо выговориться, она не может носить в себе одновременно горе и удивление.

Но мама отошла к топившейся «буржуйке».

Майя встала, натянула на бумажные чулки тёплые шерстяные, надела свою, потом мамину кофты и думает, что надо сегодня сходить к Мане. Уж ей-то она подробно расскажет свой удивительный сон.

В дверь осторожно постучали. Затем дверь отворилась, и на пороге встала соседка Софья Константиновна.

— Можно к вам, Наталья Васильевна?

— Войдите, пожалуйста, Софья Константиновна, — запоздало сказала мама. Она не пошла навстречу соседке, только зябко повела плечами.

— Извините, я прикрою дверь.

Мамины глаза прикованы к платью, аккуратно разложенному на диване. Это её лучшее платье. С вечера оно приготовлено для барахолки.

Майя видит, как маме нелегко с ним расстаться. Поняла это и Софья Константиновна, бросив мимолётный взгляд на маму и на диван.

— Отвлекитесь, милая. Я буквально на минутку. Я всех в очереди предупредила, что придёт девочка в красненьком пальтишке. Хорошенькая такая.

— Моё пальто красивого болотного цвета. А лицо вовсе не хорошенькое. Нос у меня как непропечённая картошка, — бурчит Майя.

— Правда? Ну, не важно, Майечка. Ты будешь стоять за женщиной в чёрном пальто. Оно буквально ей до пят. Знаете, чересчур длинное пальто. И с опущенными ушами.

— У неё уши опущенные? — удивилась Майя и поглядела на маму. Мама не улыбнулась.

— Ты не поняла меня. Буквально опущены уши у мужской шапки, которая на женщине. Какая непонятливая девочка. А может быть, эта дама — мужчина? Люди стали странным образом на себя непохожи. Все почему-то на одно лицо. Многие ходят немытыми. Да, о чём это я? Булочная закрыта, на улице темнотища. Вероятно, в ней хлеб отсутствует. Ты, Майечка, её или его разглядишь запросто. У тебя буквально кошачьи глазки.

— Кого разглядишь? Хлеб?

— Непонятливая девочка. Конечно, даму. А может быть, она всё-таки мужчина? Но сзади тебя определённо стоит дама. На её ногах фетровые ботики. Но дама почему-то в саже, ботики тоже. Может, у неё «буржуйка» коптит. Или зеркало разбомбили. Ведь не работает же она этим… как его…

Софья Константиновна задумалась.

— Печником, — развеселилась Майя. Она увидала на щеках и под носом Софьи Константиновны яркие сажевые дорожки. И как Софья Константиновна могла в темноте разглядеть сажу на ботиках дамы.

— Трубочистом, — рассеянно подсказала мама.

— Правильно, милая. Как есть трубочистка. А с виду такая интеллигентная дама. Не следить за чистотой — это потеря бдительности. Сколько предостерегают по радио, что надо быть начеку от происков врагов. Буквально уши все прожужжали…

Лицо мамы досадливо поскучнело. Майя поняла, что Софью Константиновну занесло не в «ту степь».

— Я немного отвлеклась. Ты всё поняла? Вам, Наталья Васильевна, жаль менять такую поэзию на кусок вульгарной конины. Или несъедобной дуранды. Надо бодриться, не веселить печалью наших врагов. Лично я не могу решиться что-либо променять. Дивные вещи отдавать за невесть что!

В лохматой заячьей шапочке, с лентами, болтающимися под подбородком, и в сером элегантном пальто, затянутом широким мужским ремнём, Софья Константиновна была неузнаваемой. И только ноги её в фетровых ботиках на каблучках были прежними — тонкими и маленькими. Как у козы.

Майя фыркнула и согнулась пополам в беззвучном смехе. Софья Константиновна подозрительно на неё поглядела, мама рассердилась:

— Только что плакала, а теперь смеётся. Странная, на себя стала непохожей. Что-то с нервами. А у кого они в порядке? Не стой в одних чулках на ледяном паркете. Не хватает воспаления лёгких.

— Не натопишься. У меня, к счастью, на одном окне стёкла целы.

Стёкла в Майиной комнате вылетели неожиданно.

В конце сентября под утро Майя с мамой возвратились из бомбоубежища. И замерли на пороге, не узнавая своей комнаты. После ночных бомбёжек, серые, не выспавшиеся, они боялись войти в комнату. Такой холодной, страшной, неуютной была их комната. Зияли провалы окон. Лёгкие карнизы с чёрной маскировочной шторой куда-то бесследно исчезли, словно их никогда и не было.

— Господи, как жить-то будем? — охнула мама.

— Вот это да, — озадаченно сказала Майя.

Мама, всхлипывая, бегала по комнате, а Майя обалдело стояла на пороге, не решаясь войти. У неё возникло жуткое ощущение, словно сама война заглянула в комнату. Раньше война оставалась за стёклами с полосками и за чёрной шторой. В комнате, особенно под одеялом, Майе было даже спокойнее, чем в бомбоубежище, набитом нервными невыспавшимися людьми.

— Как жить-то будем? — в который раз спрашивала мама.

Она то и дело на что-то натыкалась. Зацепившись ногой за чемодан, она неловко свалилась на пол. Осколок стекла тонко завизжал под каблуком.

Майя бросилась поднимать растерянную маму.

Ещё недавно война была как в кино. Где-то на границах с врагом бьются сильные весёлые бойцы. В промежутках между боями они распевают прекрасные мужественные песни. Там война, там стреляют и убивают. Дома же бойцов ждут с победой невесты и тоже поют песни. Нежные и грустные.

Всё перепуталось. Ленинград стал фронтом. Его бомбят, обстреливают. В нём убивают. Неожиданно началась блокада, а с ней в город змеёй вполз голод.

Однажды в бомбоубежище Майя проснулась от шёпота двух женщин, сидевших рядом. Подавшись немного вперёд, она искоса посмотрела на них повнимательней. При тусклой синей лампочке под низким потолком женщины показались ей выходцами с того света, если они вообще бывают, эти выходцы.

— Русской и украинской пшеницей кормили фашистов, вот они и полезли тучей, — говорила одна в надвинутом на глаза платке.

— Знать бы, — миролюбиво отозвалась другая.

— Знать? А кто должен знать? — наступала первая. И продолжала: — Когда одумались, завернули самые последние эшелоны с хлебом, хотели направить в Ленинград… Сам отказался! Места, мол, нет.

— Нет места? Не может того быть. Путаешь ты…

— Честное слово. Так и сказал. Один умный человек сказал… Захотел, нашёл бы место хлебу. Что есть будем? Бадаевские склады сгорели!

Они заохали, потом замолчали. Майя съежилась и отодвинулась на самый краешек скамейки. Разве такое может быть, чтобы кормить русским и украинским хлебом фашистов? В нашем городе нет места для хлеба? В таком огромном городе! Нет, это паникёрши. За такие разговоры не поздоровится никому. И Майя отодвинулась ещё дальше, чуть не свалившись, потому что скамейка неожиданно кончилась…

— Эта девица ещё не ушла, — рассердилась мама.

— Очередь прозевает, хлеба может не хватить, — уходя, поддакнула Софья Константиновна. — Непонятливая девочка.

А Майя натягивала тёплые одёжки. В животе тоненько завыли кишки. Девочка пощупала живот. Он был плоским, как котлета. Захотелось пожевать, но она знала: кусок хлеба в буфете с вечера оставлен для Толи, её брата.

— Скоро уйдёшь?

— Уже ушла.

Она натянула рейтузы и в двух кофтах еле втиснулась в своё пальто. Длинные рукава маминой кофты она ловко вытянула из пальтовых, получилась славная зелёная муфточка. Нисколько не хуже облезлой меховой тёти Сониной.

— Ключи не забыла? — вдогонку крикнула мама. — Я пойду на рынок. Довесок возьми себе, остальной хлеб положи в буфет. Поняла? Чайник я накрою подушкой. Иди. Всё сон свой забыть не можешь?

Неожиданно для всех и для неё самой, Майя обнаружила стойкую готовность долгими часами простаивать в очередях. В длинных, иногда вовсе безнадёжных блокадных очередях.

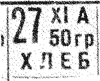

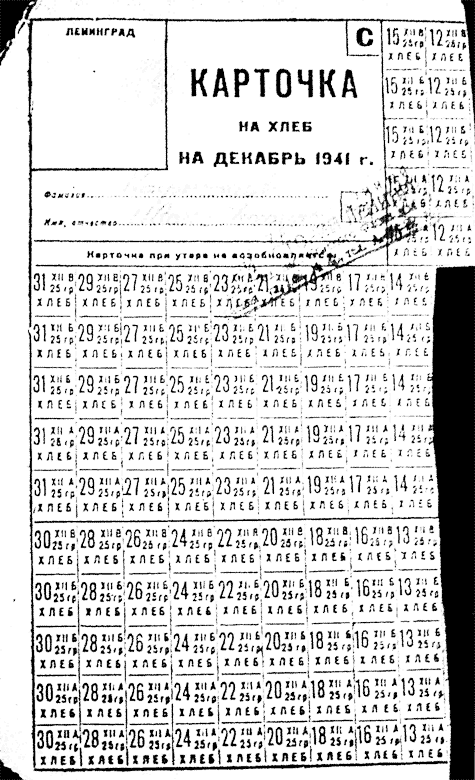

Плохо отоваривались продовольственные карточки. За хлебным пайком стояли молчаливые очереди, чуть не с ночи их занимали люди. И не были уверены, что паёк получат.

Всё чаще бывали дни, когда хлеба в булочную с утра не завозили. Окоченевшие голодные люди продолжали стоять или уходили в другие булочные, чтобы с пустыми руками не идти домой.

В булочных штамп прикрепления не требовался. Так было в декабрьские дни уходящего 1941 года.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Удивительная находка

Это хорошо, что ветер толкает в спину. Теперь в рассветный час на проспекте мало людей. Они прячут головы в поднятые воротники, прикрывают варежками синие носы и торопливо идут по своим делам.

Леденящий ветер злобно воет, жутким экспрессом несётся вдоль проспекта, отыскивает щёлки в дверях, окнах, одежде, чтоб в них забраться, остудить, заморозить.

Пусть свистит и по-волчьи воет голодный блокадный ветер, Майе не страшно. На ней толстое и мягкое бобриковое пальто необыкновенно красивого болотного цвета. И большой заячий воротник. Такой мягкий и большой, что если его поднять, то в нём утонет вся Майина голова. Вместе с макушкой.

Пусть злится ветер, пусть рывками толкает в спину. Даже интересно. Она — как лодка под туго натянутым парусом.

Торопится Майя в булочную, очередь боится прозевать.

И вдруг останавливается. Как вкопанная.

На снегу валяется бумажка. Странно знакомая. Может, не бумажка? Шёл себе человек, шёл и вдруг стал вкопанным. Ноги у него не хотят идти. Но вкопанными бывают столбы, на худой конец, дома. Про живых людей такое говорить смешно.

Или ещё. В книжках пишут в таких случаях: словно током ударило — это уж совсем глупо. Вот однажды электрика, чинившего провода, током ударило, так он со столба свалился, и ему было не до веселья.

Мысли проносились в Майиной голове быстрее злого ветра. А она стояла на месте, напряжённо вглядываясь в бумажку. Неожиданно сердце её дрогнуло, прыгнуло к самому горлу, свалилось вниз, немного не долетев до пяток. И, как сумасшедшее, забилось на своём обычном месте.

Мусору на проспекте хватает, некому стало убирать его, к нему пригляделись и старались попросту не замечать. Но такую бумажку берегли пуще глаза.

На снегу неправдоподобно скромно лежала хлебная карточка.

Даже валялась перед изумлённой Майей. Она чуть на неё не наступила, чуть не вмяла галошей в снег. Точно такая лежит у неё в потайном кармане, сшитом мамой для карточек. И идёт Майя выкупать но ним хлебный паёк.

Может быть, она у неё выпала? Вдруг это её потайной карман развалился? Сразу стало жарко на ледяном ветру. И пальто сделалось невыносимо тяжёлым, будто на плечи карабкался медведь.

Нет, карман на месте. И кошелёк с карточками целёхонек. Но карточка же лежит! А разве она может лежать на снегу в блокадном городе.

Поражённая Майя оглянулась по сторонам и зачем-то поглядела вверх. Ветер пригнал круглую, как лепёшка, тучу. Туча упрямо встала над Майей, и из неё посыпалась мелкая снежная крупа.

Немногих прохожих словно смело с продрогшего проспекта, кроме нескольких, спешащих по неотложным делам.

Ещё не веря своим глазам, она потрогала бумажку носком ботинка. Та словно того и ждала, чтобы свернуться пополам и покатиться вперёд. Майя испугалась. Дурак-ветер запросто утащит. Она присела, схватила бумажку, развернула её и замерла. Она не ошиблась. Хлебная рабочая карточка, но ни одного числа-клетки на ней не отрезано. Карточка — на снегу! Кто такой сытый в блокадном городе, хотела бы она посмотреть. Заикав от волнения, озираясь по сторонам, как вор, и пугаясь неизвестно чего, Майя медленно поднялась. Туча выдохлась. Сквозь поредевшую снежную пелену видно идущего мужчину в стёганом ватнике и валенках. Он шёл медленно, слегка покачиваясь из стороны в сторону. К Лермонтовскому проспекту уходили две женщины. Они наклоняли головы друг к другу, видно разговаривали. И больше никого вблизи не было.

Майя раздумывала. Пожилой мужчина не мог уронить. Он идёт сзади. И очень медленно. Как бы бежал он, если бы потерял её! Одна из женщин? А если растеряха прошёл давно, а женщины её не заметили среди мусора, ведь они разговаривают и под ноги себе не смотрят? Она не станет догонять этих женщин, награждать их ещё одной карточкой. Это будет несправедливо по отношению к самой Майе, нашедшей её. И к человеку, потерявшему карточку в действительности.

Пока она сомневалась, женщины исчезли. Мимо неё, тяжело шаркая подшитыми чёрной кожей валенками, проходил старый небритый мужчина. Он ни разу не взглянул на Майю, обалдело стоявшую посреди узкой тропки. Терпеливо и медленно мужчина обошёл её и скрылся в зимнем рассветном сумраке.

А она так и не знает, как ей поступить. Очередь в булочной давно прошла, а дома ждут с хлебом.

— Дура, в сосульку превратишься!

Перед ней стоит Фридька Железняков. Она не заметила, как он вывернулся из парадной дома, возле которого она стояла в глубокой задумчивости. Фридька подозрительно её обошёл несколько раз и, остановившись прямо перед ней, уставился жёлтыми глазами ей в лицо.

— Что стоишь? Вдобавок онемела!

Майе страстно не хотелось ни видеть его, ни отвечать ему.

— Что стоишь, тебе говорят?

— Хочу и стою. Тебе какое дело? Улица, может, твоя?

— На таком ветру. Может, офонарела? Или просто дура?

— Сам дурак. Хочу и стою. Может, у меня тут дела.

Фридька секунду подумал.

— Дела? Ненормальная. Может, по шее дать, чтоб в башке прояснилось? Иди отсюда, а то как дам!

Он агрессивно надвигался. Майя затараторила:

— Не твой дом! Вот. Человек может стоять, где захочет. Вот. Думаешь, я забыла, как ты мне ножку в буфете подставил, и я вся в киселе вымазалась? И чуть не упала. А когда косичку между дверей зажал. Думаешь, я всё забыла? Иди, куда шёл, и не мешай мне тут стоять. Я брату скажу, он сам тебе по шее даст!

Фридька явно не ожидал отпора, он отступил немного, но уходить не собирался. Он заинтересованно наморщил лоб и стал таращить на неё глаза. Отцовский ватник доходил Фридьке до колен, отцовская шапка налезала на глаза, он то и дело встряхивал головой, отодвигая её на затылок. Выглядел он комично. В другой раз Майя расхохоталась бы, но сейчас ей было не до того.

— У меня, видишь, сумка свалилась. Вот чищу…

И стала отряхивать чистую сумку.

Фридька совсем заинтересовался, озадаченно стал разглядывать её с ног до головы. Серые от холода конопатины на тощем Фридькином носу тоже подозрительно уставились на девочку.

А вдруг это Фридькина карточка?

Чтобы выяснить, что находка её никакого отношения не имеет к Фридьке, она спросила:

— Мама твоя получает рабочую карточку. Нет, я хотела спросить, выкупали уже хлеб? Нет, я хотела…

Она запутывалась. Потом смутилась. Найденная карточка целая!

А в глазах Фридьки появилась жадность. Он засопел. Девочка крепко сжала кулак с найденной карточкой.

— Я просто так спросила.

— Ха, стоит просто так, про хлеб спрашивает просто так. А знаешь, по законам военного времени нельзя ни про что выспрашивать. Я-то знаю, что ты не шпионка. А другие? Как они посмотрят, что их нагло выспрашивают?

— Я не нагло. И не про военные тайны, — миролюбиво начала Майя. — Я про хлеб. Ходили хлеб выкупать сегодня?

— Сегодняшний хлеб я ещё вчера съел. Мамка — на казарменном. Тебе какое дело?

— А отец рабочую получает? Ой!

— Вовсе идиотка!

Фридька озлобился, сжал кулаки. Майя потерянно молчала. Как она могла забыть про Фридькиного отца, весёлого кровельщика. Его знал весь дом. В подвале под дворницкой была оборудована кровельная мастерская. Целыми днями по двору разносился звонкий перестук деревянного молотка-киянки. Ещё у Фридькиного отца были замечательные железные ножницы. Чёрные и громадные. Они, словно бумагу, резали толстенное кровельное железо. А Фридькин отец сворачивал из него разные замысловатые штуковины.

А какая у него была деревянная люлька! Громадными качелями висела она у стен дома, слегка покачиваясь на толстых кручёных канатах. С этой чудо-люльки он навешивал водосточные трубы. Вместо ржавых прохудившихся — новые, блестевшие чистым серебром. Ребятишки, сбегавшиеся с двух дворов, восхищённо глядели, как Фридькин отец под самой крышей пятиэтажного дома ловко скреплял железные колена одно с другим. Пока не получалась одна длинная, во всю высоту дома труба. На крыше к этой трубе крепилась здоровая воронка. И внизу у самой земли — ещё воронка. Поменьше.

Изумлённые мальчишки просились в люльку, чтобы покачаться.

Влюблёнными глазами глядели они на храброго Фридькиного отца. Он казался им героем. Третьим после Чкалова и Папанина.

Фридька задирал нос и снисходительно гордился своим отцом. В середине сентября Фридькиного отца неожиданно убило. Осколком снаряда. Его призывали на фронт, и он торопился закончить ремонт последней крыши. Чтобы несделанных дел в жакте не осталось. Чтобы он мог спокойно на фронте бить фашистов.

Как всегда неожиданно, начался артиллерийский обстрел Ленинского района. Фридька рассказывал без конца, что его отцу не хватило нескольких метров, чтобы укрыться под аркой дома. И всякий раз тоскливо удивлялся, почему его отец не бросил проклятую тележку с железом и не спрятался в парадной соседнего дома.

— Судьба его горькая. Планида, стало быть, выпала такая, — говорили старухи Фридькиной матери. — Не ропщи на Бога, милая.

Но Фридькина мать роптала, плакала, кляла фашистов.

— Не планида выпала, а фашистский снаряд, — дерзил обозлённый Фридька. — Ну, темнота!

Погода стояла сухая, громадное пятно крови, засыпанное жёлтым речным песком, отпугивало людей. Майя тоже проходила мимо него, в ужасе прикрывая глаза. Фридька подолгу стоял, отчаянными глазами глядел на кучу песка, скрывшего отцовскую кровь, и руки его дёргались. В такие минуты лучше было на глаза ему не попадаться.

Это была первая военная смерть, увиденная и осознанная всеми.

Майя всё это вспомнила и заискивающе улыбнулась Фридьке:

— Я совсем забыла… Что же ты будешь есть, если съел завтрашний хлеб? Сухари у вас есть?

— Ничего нет. По коммерческой цене продавали на Балтийском вокзале, а у нас мать болела. И кто про блокаду тогда знал?

Конопатины на его лице, казалось, потемнели.

— Я на фронт бы убежал, но бабушка слабая стала совсем. А мне за отца надо мстить. И паёк фронтовой — дело не последнее. Как её оставить, она от слёз по отцу совсем ослепла?… А тут я сбегу. Ты, Майка, веришь в судьбу?

— Чего? — не поняла Майя.

— Ничего. Сиди себе в окопе, стреляй фашистов. Разве из фашистского окопа видно, что стреляет человек маленького роста? Лишь бы хорошо научиться стрелять. Знаешь, сколько бы я фрицев мог прикончить?! А ты чего спросила?

— У вас и хряпы нет? И дуранды?

— Ничего нет. Чего, дура, пристала? Главное, у меня нет пистолета.

— Может, попросить или поискать?

— Кто даст! Оружия и бойцам на фронте не хватает.

— Ну? А как же тогда воевать? Поедешь с нами на Среднюю Рогатку за кочерыжками?

— Хватилась! Их растащили давно. А вообще, поехал бы. Что я повторяю, как попугай. На чём, на метле поедем?

— Ой, опять забыла. Вот знаю, что трамваи не ходит, а говорю. Будто и войны нет. Правда, глупо?

Фридька пренебрежительно усмехнулся:

— Только заметила, что глупая?

Майя решила не замечать Фридькиного ехидства.

— Ты куда идёшь?

— Какое твоё дело, — озлился Фридька. — Стоит фонарным столбом, пристаёт к человеку. Нужна ты мне! Сама, куда идёшь?

— Не нужна, а спрашиваешь. В булочную.

Фридька солидно шмыгнул синим носом, отвернулся, но не уходил.

Майе неловко. Вдобавок появилось чувство вполне осознанной вины. Она робко спросила:

— Подвал под нашим домом знаешь?

— Я все подвалы в нашем доме знаю, — скромно, вовсе не гордясь, заявил Фридька. — Чего спрашиваешь?

Вина перед голодным Фридькой усиливалась. Чтобы заглушить её, она пролепетала:

— В подвале лежит себе банка. Почти целая, с монпансье. Я своими глазами видела, как Алька-Барбос из пятой квартиры уронил её туда. Начал он её открывать, чтобы достать штучку. А она как вырвется из рук — и прямо по ступенькам в подвал загремела. Подвал открытым стоял, для проветривания. Алька-Барбос запыхтел, хотел лезть в подвал, но там темно, и он струсил. Его мать тоже не полезла, дала ему по шее, и дело с концом. Он так орал от злости, так орал!

— Её давно крысы съели.

— Она железная. Крысы разве железо прокусывают?

Кажется, Фридька заинтересовался. Майя радостно заторопилась.

— Там булка с колбасой лежит. Я сама её бросила. Вот были глупыми, колбасы с булкой не хотели. Пойдём? Манька боится идти со мной. И я боюсь…

— Насчёт банки подумать надо, если не врёшь. А кусок твой давно тю-тю… Крысы тоже не дураки. Фонарик мама сменяла, а спичек бабушка не даст.

— Я возьму спичек. Немного отсыплю от коробка, — пообещала обрадованная Майя. — Когда найдём, поделим пополам.

Фридька не любил откладывать неотложные дела.

— Надо подумать. Дело стоящее. Что молчишь, дура?

— Опять? Знала бы, не говорила. А монпансье какое вкусное! Можно одну конфетку сосать целый день. Пойдём через два дня. Раньше не могу. Я буду ждать тебя под первой аркой ровно в два. Придёшь?

Фридька кивнул.

И вовсе он не нахальный хулиган. Мальчишки всегда кажутся хуже, чем они есть. Скорее, она дурочку валяет. Карточку нашла, а сама как уж выкручивается. Поедем за кочерыжками, которых давно нет… Пойдём в подвал за конфетами и за булкой… Тьфу!

Она вспомнила белую-пребелую булку с розовой пахучей колбасой и зажмурилась. Неужели она могла не хотеть есть! Сейчас, не отрываясь, съела бы целый батон и большой кусок колбасы. Нет, целый килограмм. Ела бы, пока не лопнула. А карточку она правильно не показала.

У неё нашлось веское оправдание. Она сама не рассмотрела как следует свою находку. Она не знает, как с ней поступит. Может быть, придётся отдать. А Фридька голодный. Он может запросто отобрать у Майи. Всё-таки от него всего можно ждать.

Однако, не успокоенная этим доводом, она вслух произнесла:

— Я ему потом расскажу.

И оглянулась, встревоженная.

Фридька исчез, словно провалился.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В блокадной булочной

Никакой очереди возле булочной не было. Майя испугалась. Очередь она прозевала — это и первокласснику ясно. Если и хлеб в ней кончился, куда она пойдёт? В дежурную булочную на Курляндскую улицу? А домой показаться без хлеба нельзя никак.

Майя открыла тяжёлую дверь, и сразу ей стало легко и весело. В булочной стояла небольшая очередь. И хлеб был. Майя от радости запела нежную песню про солнце, которое с морем прощалось. Почти про себя.

Она прозевала тётю Соню. Что подумает Майина мама, если тётя Соня зайдёт к ней? Мама станет охать, беспокоиться, не случилась ли с Майей какая беда по дороге в булочную. Она и не подозревает, какое привалило счастье. А вдруг находку придётся отдать? Она ещё сама толком не думала, как искать хозяина. Но это будет грустно. Надо молчать.

В очередях давно нет болтовни и сутолоки.

Блокадные очереди молчаливы и терпеливы.

Обычно хлеб развозят на ручных тележках. Ящиков с хлебом удивительно мало, а народу собирается к открытию булочной множество. Обычно тележку везёт возчик. Сзади, поддерживая руками связанные верёвками ящики с хлебом, плетётся продавщица.

Люди уже ждут возле булочной. Они встречают ящики с хлебом тревожными голодными глазами, переглядываются. У всех в голове одна мысль: хватит ли хлеба на всю очередь? Нападений на возчиков хлеба Майя не видела, но Софья Константиновна рассказывала ужасные вещи. Где-то оттолкнули возчика с продавщицей, разбили ящики, расхватали буханки хлеба и бросились врассыпную. В другом месте напали на старушку, отобрали паёк, вырвали карточки и тоже скрылись.

— Неужели? — качала головой мама.

— Конечно, — гордо отвечала слегка уязвлённая Софья Константиновна. — Сейчас всё прятать надо. Ещё не то будет!

— Не очень верь, — со знанием дела сказал брат Толя. — Нам сказали, что провокационные слухи распускают диверсанты. Их засылают в город. Им надо, чтобы осаждённый город поднял восстание, а они без потерь его заняли. Пусть нашим паникёрам стыдно будет.

Майя посмотрела на Софью Константиновну. Оскорблённая подозрением, та поджала губы и удалилась, сказав Толе:

— Какой ты ещё мальчик…

…В крохотной булочной заметно теплей.

Злобно рыскавший по проспекту ветер остался беситься за дверью. В нетопленой булочной полутемно, дневной свет в неё совсем не проникает. Единственное окно забито фанерой, а верхняя часть двери, где были стёкла, — толстыми нестругаными досками. Несколько плотно закутанных фигур теснятся друг за другом. Возле продавщицы на металлической тарелке стоит тускло горящая коптилка. Она скупо освещает лицо продавщицы и весы с тёмными железными чашками. На этих весах хлеб развешивается с аптекарской точностью. Редкие крошки тщательно собираются продавщицей и кладутся на кусок хлеба, крошки приклеиваются, такие они сырые и липкие.

Очередь тонет в полумраке. На противоположной стене отражаются тени стоящих в очереди. Неподвижные, бесформенные. Чуть в стороне у самого потолка мотается ещё тень. Вовсе несуразная. Тень продавщицы в надетой поверх пальто с поднятым воротником ватной стёганке и дворницком фартуке.

Очередь движется медленно, так медленно, что Майя от холода начинает подрыгивать замерзающими ногами. И от нечего делать она разглядывает продавщицу. Отпустив покупателю хлеб, та греет озябшие пальцы, чуть не запихивая их в рот. И громко дует изо рта тёплым воздухом. Чуть отогрев пальцы, она берёт карточку у следующего покупателя, внимательно разглядывает её, поднося к коптилке. И отстригает маникюрными ножницами число-клетку. Толстые, распухшие от холода пальцы еле шевелятся.

Карточку она держит над одной из четырёх тарелок, стоящих на прилавке. Над первой тарелкой отстригается рабочий талон, над второй — служащий, над третьей — иждивенческий, и над четвёртой — детский.

Отрезанные талоны мягко падают в тарелки.

Вернув карточку, продавщица берёт нож и отрезает от чёрной вязкой буханки, сколько кому положено по норме. Иногда при резке хлеба от буханки отваливается корка чернее сажи.

В очереди напряжённо следят за процедурой взвешивания хлеба. Грубые весы неточны, если захотеть, чтобы они стали неточными. Всякое случалось. Но в этой маленькой неприметной булочной работает честная продавщица. Люди это знают, идут издалека, и поэтому хлеб здесь расхватывается в считанные часы.

Пожилая некрасивая продавщица раньше рисовала себе чёрным карандашом узкие, длинные, как шнурки, брови на широком лице. Она была приветливой, говорливой и работала быстро, останавливаясь, чтобы поправить наколку в волосах или подкрасить яркой помадой толстые губы. Она из некрасивых губ делала красивое сердечко — по последней ленинградской моде.

Теперь продавщица стала молчаливой. Брови и губы не накрашены. Вместо кружевной наколки голова замотана грубым толстым платком. Под носом черным-черно от чадящей коптилки, а дворницкий фартук на ней серый.

Но хлеб она развешивает точно. Бережно кладёт отрезанный кусок на тарелку весов, ждёт, пока сойдутся стрелки, и только потом отрезает от куска или добавляет. Не бросает торопливо, как в других булочных делают вороватые продавщицы.

Очередь продвигается медленно, но никто не ропщет, не ругается. Ленинградцы понимают, что город в кольце, и продуктов мало. Перед Майей осталось двое, когда она вспомнила, что на найденной карточке ни одна клетка-число не использована. Как она её подаст продавщице? Разве такое сейчас случается! А она хочет попробовать выкупить хлеб. Пусть на чужой карточке, но выкупить. Но как в такой темноте разглядеть талоны?

Майю охватило такое волнение, что она, поперхнувшись, закашлялась. Она вышла из очереди, подошла поближе к коптилке. Женщина, стоявшая первой, подозрительно покосилась на Майю и переложила карточки из одной руки в другую.

Майя не обиделась. Она лихорадочно соображала, как ей поступить, с чего начать. И каким образом. Она внимательно разглядела карточку, зажала пальцем нужное число, с которого надо было отрывать, и направилась на своё место. Еле втиснувшись в сомкнувшуюся очередь, она отрывала талоны, боясь ошибки. Пока возилась, подошла её очередь.

В самую последнюю минуту в голову ворвалась ужасная мысль: если карточка фальшивая, подброшена фашистами, что тогда с ней сделают? В тюрьму посадят?

Тени на стене сделались уродливыми и задрожали. Они то вытягивались длинными языками, то колыхались на месте, укорачиваясь, расползаясь в ширину. Это язык пламени коптилки вдруг зарезвился буйно и злорадно от проникшего в щель ветра.

Майя даёт продавщице свои карточки и, замешкавшись, протягивает найденную. С безобразно рваными краями… Настороженно, втянув в плечи голову, глядит продавщице в лицо.

— Чего копаешься, как сонная? Господи, что это за карточка! Зубами что ли талоны отгрызаете? — бурчит продавщица и разглядывает карточки, особенно найденную. Долго и пристально её разглядывает. Майя замерла и тоже пристально глядит на продавщицу.

— Оглохла? Тебя спрашивают, — подтолкнули её сзади.

— Вот не отпущу, — выговаривает продавщица, — будете знать, как с карточками обращаться. Сегодняшний талон на треть оторван. Рвут, как попало! Безобразие!

Майя видела, что угроза почти миновала. Неожиданно ляпнула:

— Она не моя, тётенька.

— Мне без разницы, кому выкупаешь.

Так просто. Правда-соломинка не произвела на продавщицу впечатления.

— Что молчишь. Вместе вешать?

Майя кивнула. Продавщица вдруг стала прекрасной феей Сирени из сказки. Майя не могла отойти от прилавка. Она не двигалась, мешая женщине, стоявшей за ней, подойти к весам.

— Бестолковая. И пускают таких! — недовольно бросила та и бесцеремонно оттолкнула девочку.

Майя не обиделась и пролепетала, счастливая и благодарная:

— А я всегда к вам хожу. Вы не припомните?

Продавщица взвешивала паёк сердитой женщине. Она пожала плечами и не взглянула на девочку.

Майя всё держала в руках хлеб. Кусок был почти вдвое больше обычной нормы. А может, хлеб был сегодня суше.

— В сумку клади.

— Что уши фонарями развесила?

— И что родители смотрют, — укоризненно покачала головой тощая старушка с длинным носом. — Неровен час, а дома ждут…

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Воровка. — Земляное повидло

В комнате тепло и тихо. «Ветер скачет вдоль проспекта, и в окно залезть некогда», — подумалось Майе. Она подошла к печке-буржуйке. Недавно протопленная, она обволакивала озябшую девочку расслабляющей теплотой.

Когда нынешней осенью рядом с высоким красавцем-камином из зелёного изразца поставили крохотную духовку на кривых ножках и назвали это забавное сооружение «буржуйкой», Майя рассмеялась и пренебрежительно потрогала длинную, Словно кишка, кривую трубу. С любопытством открыла маленькую дверцу и удивилась. Она никак не могла взять в толк, как эта кроха будет обогревать их огромную комнату с очень высоким потолком. В студёные зимы с такой задачей и зелёному камину не под силу справиться.

— Смейся, смейся, а она сэкономит кубометр дров, и кроме того, на ней можно еду готовить. Видишь, конфорка есть! Нагревается быстро…

При этом мама вздохнула, и Майя опять не могла понять — хорошо это или плохо, если печка имеет конфорку и быстро нагревается. Само название духовки на кривых железных ножках приводило её в восторг. Но печкой оно было заслуженно и шло с далёких дней революции. В то грозное время Петроград тоже был в кольце. Он голодал, замерзал, но не был взят. Кто говорил: враги не смогли, и сжимал кулаки. Кто же тихо говорил: бедные сыночки взять не смогли, крестился и украдкой смахивал слёзы.

Страшная и непонятая гражданская воина! В одной Майиной семье совсем молодыми на ней погибли дяди: штабс-капитан Сергей Тихомиров воевал на юге, другой — комиссар красного полка Александр Тихомиров погиб под Псковом. И Майина семья горько плакала по обоим.

А сейчас город в фашистском кольце.

И сейчас в нём голодно и холодно. Но приказано: город — колыбель революции — фашистам не сдавать.

И город яростно сопротивляется.

Невыносимо жить впроголодь. Невыносимо жить в стылой, насквозь промёрзшей комнате с выбитыми стёклами. Никакой печкой не спасёшь тепло, если на улице мороз, а дров нет.

Среди горожан были люди запасливые. Они весной завезли себе на зиму дрова, нисколько не подозревая о войне. У некоторых дрова оставались с прошлой зимы. Им тоже было хорошо.

Военная зима началась рано и обещала быть лютой. «Тепло — второй хлеб». Ленинградцы очень скоро убедились, как права эта проверенная годами народная мудрость.

«Буржуйка» — коварная печка. С неё нельзя спускать глаз ни на минуту. Она раскаляется моментально. Сидеть с ней рядом становится нестерпимо жарко, прямо сам начинаешь пылать и докрасна раскаляться. Протопившись, она остывает на глазах, не успев нагреть комнату. А если комната без стёкол, окна забиты, заткнуты ватными матрацами, тряпками?

Они с Толей любят сидеть возле топящейся печки. Сидят на опрокинутых табуретках. Майя от остервенелого жара сразу раскисает. Каждая клеточка её тела восхищённо блаженствует. Но стоит «буржуйке» протопиться, она тут же остывает, а крупная дрожь уже карабкается на спину Майе. Несколько часов их выручает нагретый утюг и закутанный в подушки чайник с кипятком.

И снова холод. Лежи под одеялом чуркой или сиди в пальто, засунув руки за пазуху.

Сейчас Майя стоит в непривычном тепле, прикрыв глаза, потом начинает медленно раздеваться. Она снимает пальто, ласково гладит воротник из «косого» и небрежно засовывает в рукав старый мамин платок. Она с ним не церемонится. Он такой старый и некрасивый, что она терпит его только по крайней необходимости.

Потом она снимает с ботинок галоши и любуется ими. Они куплены для неё весной, ещё почти новые и особенно блестят при горящей коптилке. Красный берет, надвинутый до глаз, она сдергивает на макушку. Всё это она делает, словно в полусне. Перед ней мелькают картины происшедших сегодня событий. Начиная с необыкновенного сна.

Мама уже давно стоит перед ней. Она отложила своё вязанье и с недоумением следит за сонными Майиными движениями. Она не узнает свою быструю порывистую дочку. Майя наконец замечает мамин пристальный взгляд.

— Ты, мама, не сказала мне, к чему снится река парного молока, говорящий кот, залезающая в ведро щука… Она сама хотела залезть, честное слово! Не веришь? И хлеб повис вместо солнца. Запах от него такой разносился! С ума можно сойти, какой это запах! Скажи, как это я могу чувствовать во сне запахи? Разве так бывает?

— От голода, от недоедания людям всё снится. Вот про запахи не знаю. Хлеб принесла? Давай. Да что с тобой? Ходила где-то целую вечность, а сейчас стоишь, как неживая! Хлеб давай, если принесла…

— Принесла. Скажи, а если кто вдруг потеряет… ну, скажем, карточки… И кто…

Мама, вытащив из сумки порядочный кусок хлеба, удивлённо повертела его в руках, взглянула на Майю и, не сказав ни слова, пошла к столу.

В оконном проёме Толей было хитроумно прилажено небольшое стекло размером с форточку. Для дневного света. Чтобы днём не сидеть в кромешной тьме. Света стекло пропускало мало, а сейчас было вдобавок покрыто пуховым слоем изморози. Таинственно разрослись причудливые ветки диковинных папоротников. Ветки шли строго вертикально.

— Бабушка Эльфрида говорила, если ледяные деревья на стёклах растут вверх — это к сильному морозу. Разве бывает сильнее мороз? И ветер, как сегодня, может быть сильнее? — удивилась Майя.

Вопрос повис в воздухе. Брат Толя спал на диване, закутавшись с головой, мама накрывала на стол, готовя скудный завтрак. Время от времени она покачивала головой, поглядывая на хлеб.

Утренние чаепития были приятным событием. И вот почему: в закутанном заварном чайнике настаивался настоящий чай. Его лелеяли, берегли, считая каждую чаинку, благо они были кудрявыми и крупными. Кипяток наливался в чайник по нескольку раз, пока заварка не становилась жидкой и едва золотилась в чашках. Но утром чай был свежезаваренный.

У других горожан чая вовсе не было, давно кончился. Заваривали тем, что под руку попадалось. Бабушка Майиной подружки Мани, например, бросала в кипяток хлебную корку, отчего он становился мутным и неприятно отдавал горелым деревом.

А всё запасливая Майина мама! Она любила покупать разные сорта чая, похуже бросала на верхнюю полку буфета, чтобы подсох. Или до худших времён и безденежья, что в их семье нередко случалось.

Месяца три назад, когда у них уже кончился чай, мама произвела полную ревизию буфета, столов, полок и обнаружила кулёк с пшённой крупой и целых четыре пачки чая. Радость была неописуемой.

— Мало надо для радости, — горько проговорила мама.

— Выменяй пачку на сахарин, — предложила Майя. — Война уже весной кончится, а без сладкого невкусно…

— Ничего, привыкли. Подушечки или изюм на талоны дают, — благоразумно ответил Толя.

— Подумаешь, дали каменных подушек и по сто граммов изюма…

Майя тогда крепко обиделась на Толю. Она была сладкоежкой, и ей приходилось трудно.

А запах свежезаваренного чая разносился по всей комнате. И сразу всё делалось довоенным, если не смотреть на окна, на «буржуйку» и на постели, заваленные одеялами. Если смотреть только в чайную чашку и вдыхать чудный, ни с чем другим не сравнимый чайный запах.

Пока Майя раздумывала, Толя на диване зашевелился.

— Толя, почему снятся говорящие кот и собака?

Брат не отвечал, только ногой дрыгнул. Майя не поняла.

— И целая река парного молока, — продолжала она, слегка повысив голос, — рыбины скакали в речке, как кузнечики. Довоенный каравай вскарабкался на небо и захотел стать солнцем. Я и не знала, что хлеб может так пахнуть. Не этот, а довоенный.

— Ты отстанешь? — рассвирепел брат, высунувшись из-под одеяла. — Я тебе сказал: отстань! Вот пристала с едой, как липучка. И без тебя тошно.

— Во-первых, ты не сказал, а дрыгнул ногой. Во-вторых, перестань на меня кричать, — уныло проговорила Майя.

Она не обиделась. Обидеть её сегодня невозможно. Если бы мама с Толей глянули на неё повнимательней, или в комнате было бы немного светлей, они увидали бы розовое Майино лицо и счастливые глаза.

Но никто долгим внимательным взглядом на неё не глядел. Правда, что-то заподозрил Фридька, но от него она ловко отделалась.

Майя очень любит утренние чаепития втроём.

Бомбёжки стали редкими. Правда, обстрелы города участились. Они втроём сидят и пьют довоенный чай с блокадным хлебом. Странно, но факт: чем меньше дают хлеба на карточки, тем он становится вкусней. Если не знать, что это хлеб, то на него и смотреть неприятно. Он такой тёмный, сырой и спрессованный, как глина.

Дневную порцию мама делит на четыре части. Две — для Толи, ей с Майей — по одной. Толя всякий раз морщит лоб, отказывается. У мамы карточка рабочая, а у него — иждивенческая.

Мама горько говорит:

— Молчи, сынок, я знаю, что делаю. Я вот чего не пойму: какому идиоту влетело в башку, прости господи, что немощной старушке и подростку надо давать поровну. Разве они ровня по потребности в калориях? Хотят угробить будущее страны! Или не думают. Как можно такое делать? Особенно жаль мальчиков.

Майе доставалось немного мясных блюд.

— Не тигра выращиваю, — говорила мама. — К чему девочке много мяса? Это мужчины должны быть сильными, с крепкими мышцами. Кроме того, мяса не набраться на троих мужчин. Девочке надо быть умной и нежной. А через мясо, говаривала ещё моя мама, этих качеств не получить.

Майя и сама относилась к мясу равнодушно. Может быть, постепенно отвыкла, а может быть, с рождения была к нему безразличной.

— Толя, встанешь, пока чай горячий, или ещё поспишь?

Майя отставляет свою чашку с недопитым чаем. Сердце её тревожно забилось. Сейчас мама, как всегда, спросит карточки, чтобы положить их в комод, а она канителится. Она же разделить их забыла!

— Ты куда? Господи, не допила чай, раздетая!…

Но Майя выскочила в коридор, быстро прошла безлюдной полутёмной кухней, вышла на чёрную лестницу и плотно закрыла за собой дверь. Карточки лежат в кошельке в кармане маминой кофты. Девочка вынимает найденную карточку и внимательно разглядывает её, благо есть дневной свет — крохотное окошко под потолком. На карточке есть печать и адрес с фамилией, но они размыты. Правда, если вглядеться, можно кое-что разобрать. Одна цифра сохранилась. Сорок восемь или восемнадцать. Загвоздка в первой цифре. Длинный хвостик единицы или короткий — четверки. Владелец карточки живёт в одной из этих квартир. Но он может жить в другом доме. И в каждом имеются такие квартиры. А если они коммунальные, как у них, сколько протянется рук к одной-единственной карточке. И очень просто Майя останется в дураках. А если она не станет искать хозяина карточки, то кем она сама будет? Как та толстая женщина-воровка! Или тайная воровка, которую никто не может уличить.

Она ясно представила себе воровку дамской сумочки. Это было перед самой войной. Было жарко, а она шла из кино «Стачка». На пути оказался туалет. Это на углу проспекта Газа и Обводного канала. Майя часто заходила, чтобы покрутиться перед большим зеркалом.

Там было пусто. Девочка обрадовалась, всласть навертелась перед зеркалом, вволю наговорилась, изображая гордую и томную героиню фильма. Её играла Тамара Макарова. Майя уже собралась уходить, как увидела на умывальнике сумочку.

Она долго её разглядывала, не решаясь ни уйти, ни потрогать сумочку. Потом мысли её сами собой причесались и улеглись в голове, как надо. Сумочка была очень красивой, с блестящей цепочкой и такой же блестящей пряжкой. В туалете — ни души.

Тут, зацепившись ногой за высокий порог, в туалет ввалилась очень толстая женщина. Почти квадратная. И заняла всё пространство.

— Чего канителишься тут? Людям некогда на тебя любоваться. Иди живо! — изрекла она неожиданно тонким голосом.

Вместо того чтобы исчезнуть с глаз злой толстухи или прилипнуть к стене, Майя спросила:

— Сумочку вы забыли?

Тётка разъярилась.

— Ничего я не забыла! Уходи, поганка, с дороги. Некогда!

Тут она увидела изящную сумочку, и глаза её округлились.

— Ах, сумочку! Эту? Конечно, потерять могла только я. Что угодно забываю, такая стала немощная и рассеянная, что не приведи господь!

— Она уже давно лежит, а вы…

Тётка не дала договорить.

— Что я? Что я? Договаривай, поганка! Может, у меня понос и я должна бегать сюда поминутно. Твоё какое дело? Твоя сумка? У тебя понос? Ну, отвечай!

Майя покачала головой.

— Вот видишь. А то ходют тут, понимаете, воруют чужие дамские сумочки. Иди прочь!

— Я ворую? — прошептала Майя и от обиды окаменела.

Толстуха заверещала голосом некормленого поросёнка и ринулась на Майю. Та в испуге отшатнулась. Тётка оглянулась, вытащила из необъятного кармана очки, сунула в сумочку. Глаза её победно округлились, хотя округляться им было некуда. Они и так были похожи на шарики. Потом она заглянула в сумочку и засопела, как паровоз. Майе тоже захотелось заглянуть. Было интересно, что увидела толстуха и отчего она засопела. Но та живо захлопнула сумочку, чуть не прищемив Майе нос.

— Не уходишь, — зло зашипела толстуха, — всё стоишь, как столб в аравийской пустыне!… Ну, чисто столб с глазами. Отойди, говорю, по-хорошему.

— Это ваша сумочка?

Тётка совсем разъярилась.

— Чья же ещё? Не видишь, поганка, в ней лежат мои очки? Видишь очки?

— Но вы их сейчас положили.

Тётка наклонилась, схватила грязную газету, валявшуюся под ногами. Сумочку она кое-как завернула в эту газету и сунула свёрток в авоську.

— Моя сумка, видишь? И в ней моя зарплата и очки. Всё моё! Стоит, понимаете, не верит, поганка поганая! Чисто водяной столб в бедной пустыне. У, поганка!

Она ринулась вон из туалета, сбив Майю с ног. Та не ожидала от неповоротливой толстухи такой прыти и не успела отскочить. Тётка, топая ногами, мчалась по безлюдной дорожке прочь из сквера. У калитки она оглянулась, погрозила Майе кулаком и скрылась за поворотом.

Майя поднялась с бетонного пола, отряхнула от сырой грязи своё нарядное платье, потрогала на ноге большую кровавую ссадину, помазала её слюной, потёрла ушибленный локоть. Было обидно, тёткины тычки ныли больше, чем ссадины.

У входа на зелёной скамейке сидела молодая женщина в кремовом берете. Рядом с ней мальчик в синей матроске ел мороженое и болтал ногами. На коленях женщины лежала сумочка с такой же блестящей пряжкой, но с кожаной ручкой.

Майя поглядела на сумочку, остановилась. Мальчишка сразу перестал лизать мороженое в вафлях и показал язык.

— Дурак — солёны уши, — обозлившись, прошипела Майя.

— Некрасиво. Большая, а невоспитанная, — сказала укоризненно женщина и погладила мальчишку по чёлке.

— Сами невоспитанные, толкаются, языки показывают, сумочки воруют, хоть не живи на свете, — бормотала Майя проходя мимо. — Вон, Маня в магазине баронского дома зонтик нашла. Лежал себе, полёживал на подоконнике. Старый, облезлый. Может, его специально забыли, чтобы на помойку не носить. А продавщица дала Мане конфету. Не сосательную, а «Мишку на Севере». И все хвалили Маню, и конфета была вкусной. А тут — тычки, ругань и кровавая ссадина на коленке жжёт, как раскалённый уголь.

Долго она вздыхала. Обида гвоздём сидела, потом сама собой растворилась в суете дней. Но не забылась.

А теперь кто она сама?

Майя вернулась, поёживаясь.

— Не ела, а не торопится, — удивилась мама. — Я совсем забыла, что ты у нас парного молока напилась и наелась жареной рыбы.

— Рыбу я не поймала, молоко не допила. Ты разбудила, — осторожно огрызнулась Майя. Она уселась за стол допивать свой остывший чай.

— Давай карточки. Хлеб можешь весь есть. Толя, ты не слышал, хлеба не прибавили? Что-то кусок показался большим. Ах, радио не включено! Мы уходим. Не смей никуда без нас уходить. Поняла?

Майя попивала чай с хлебом, глядела на маму, которая укладывала в балетный чемоданчик, с которым в семье ходили в баню, вывязанную ею же стопку перчаток.

— Кончится война когда-нибудь? Скажи, в городе голодно, а кто покупает вещи на барахолке? Разве не всем блокада?

— Много вопросов, а отвечать кому? Помнишь, в первый день войны к вечеру в магазине исчезли продукты? Осталась голая соль. У кого денег много, сообразили и запаслись. А кто прорыдал, растерялся, те остались с носом. Ну и торговцы, им и война — мать родная.

— И со складов натаранили, — поддакнул Толя.

— А люди должны быть честными и стойкими, а не плестись в хвосте капиталистической культуры, — горячо сказала Майя и победно поглядела на удивлённого брата.

— Скажи, какая умная!

— Не умная, а нам Валентина Петровна говорила. И есть у людей пережитки. Какие пережитки? Ты не знаешь, почему их так долго не переживают?

— Отстань, — махнул рукой Толя. — Долго рассказывать, да и не поймёшь ты.

— Толя, папину шапку надень. Твоя не годится, уши отмёрзнут. А вообще, можешь остаться, ты и так с ночи…

— Я пойду.

— Вот защитника дождалась. Только этого защитника нечем кормить, — грустно сказала Наталья Васильевна.

— А если бомбёжка начнётся? — спросила Майя.

— Хватай чемодан и беги в бомбоубежище.

— Чемодан мне не снести, — упрямо сказала Майя. Ей не хотелось оставаться одной. Ей хотелось обо всём поговорить с Толей. Может быть, и про находку, — она и сама толком не знала.

— Спускайся без чемодана. В случае обстрела не выходи на кухню и в коридор. Особенно на кухню. С той стороны бьют.

— Да знаю я всё. Сколько раз можно говорить, — с досадой сказала Майя. — Скорей возвращайтесь.

Она допивала чай и доедала хлеб с повидлом, отдававшим совсем немного гарью, откусывая по чуть-чуть, чтобы продлить удовольствие. Повидло было из сладкой земли. Ну, не совсем из земли, но собирали бурую гущу вместе с землей.

…Поздней ночью запылали Бадаевские продовольственные склады. Несколько дней тлело пожарище. Ленинградцы горевали, ругали фашистов, диверсантов, а заодно и своих начальников-ротозеев. И не верили, что город остался без продуктов.

Ещё стелился чёрно-сизый туман на громадном пепелище, ещё зловеще тлели головешки, а горожане уже потянулись к бывшим теперь складам. Оттуда несли, везли на тележках, волокли волоком всё, что не успело догореть. Что сгорело — тоже волокли. Там, где горел сахар, земля стала коричневой обугленной сладкой кипенью. И глубоко пропиталась сладостью. Она была липкой, отдавала керосином и тёплой горечью.

Наталья Васильевна с Майей заторопились на бывшие склады. Они принесли полное ведёрко и трехлитровый бидон тёмно-коричневого месива. Дома Наталья Васильевна и Майя тщательно перебрали странную, непохожую на себя землю. Они выбрали сучки, мусор, камешки, и оставшееся Наталья Васильевна просеяла на редком сите. Затем всё облила водой. В таком виде месиво осталось на несколько дней. Потом его снова цедили и отстаивали. Наконец началось самое интересное. Наталья Васильевна варила земляное повидло. Она деловито помешивала в ведре шумовкой, словно варила всамделишное варенье.

Толя с Майей, да и Наталья Васильевна не очень верили, что получится что-нибудь съедобное.

Но оно получилось. Пол-литровая банка под завязку. Не очень вкусного, не очень сладкого. Вернее, сладкого, но невкусного варева. Сильно отдававшего гарью и керосином.

Блокада только начиналась, и они не хотели есть всякую дрянь.

Сейчас же только подавай земляное повидло.

И керосином не пахнет. И запах гари почти испарился.

Или они были голодными и перестали замечать.

Жаль, что оно уже кончается. Теперь Майя почти уверена, что довоенное клубничное не намного вкуснее земляного.

Через неделю Наталья Васильевна с Майей опять направились на пожарище — посмотреть, не осталось ли там ещё чего съедобного. Взяли с собой соседку Эмилию Христофоровну. Мешки на всякий случай прихватили.

Кое-где ещё тлело, но было пусто, а на сахарном месте был здоровый котлован, отрытый старательными горожанами.

— Вот это да! Столько земли вырыть, — удивилась Наталья Васильевна.

Эмилия Христофоровна с Майей заглянули в котлованчик, вздохнули разом и согласились с Майиной мамой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Военный проспект. — Вражеский ракетчик

Прямой как стрела, нарядный и многолюдный ленинградский проспект, на котором жила Майя, стал неузнаваемым. Он притих, затаился, даже словно сжался, и стал меньше. Уродливо и страшно торчат развороченные прямым попаданием фугасных бомб ещё недавно красивые дома. К счастью, их всего три.

Майя каждый раз останавливается возле одного такого разбомбленного дома, когда идёт в дальний продовольственный магазин. Она невольно замедляет шаг перед этим домом, затем переходит на другую сторону проспекта и смотрит вверх. И всякий раз её потрясает то, что она видит. Висящий невесть на чём розовый абажур на пятом этаже. Рояль, запутавшийся в балках — на четвертом. Но самой странной и неожиданной вещью кажется громадная картина в широкой золотой раме на неповреждённой стене второго этажа. Целые обои, портьеры на двери — всё вызывает пронзительное чувство недоумения, страха и растерянности.

Вместо блестящих стёкол с кружевными занавесями на проспект мрачно глядят невыспавшиеся, запылённые, с бумажными полосками окна. А во многих домах вообще нет стёкол. Они закрыты чем попало, забиты фанерой, разными досками, а некоторые окна заткнуты полосатыми матрацами, а то ещё и чем-то некрасивым и непонятным.

Привыкнуть к этому нельзя, сколько бы ни ходила мимо, ни таращила глаза.

В последние недели Майя мало смотрит по сторонам. Она смотрит себе под ноги. Погода приносит много неприятностей и неожиданностей. Рано началась зима, подморозило, потом оттаяло. Не успело растаять как следует, как ударил мороз. Получилась не ровная привычная панель, а бугристая неровная наледь. Неожиданно скользкая до такой степени, что того и гляди свернёшь себе шею, если, например, неудачно свалишься.

Майя думает о войне.

Все о ней думают.

У всякой войны во все времена подлое лицо. Она уносит молодые мужские жизни. Цвет нации.

Но это всегда происходило на фронте.

Какое же лицо у этой войны, если она забралась в самый город. Убивает не только молодых мужчин, но женщин, стариков и детей.

В ленинградских дворах тихо. Давно не слышно ребячьей возни, шума и криков. Дворы опустели. Кто эвакуировался ещё в начале войны, а кого уже унесла смерть. Оставшиеся невылазно сидят в своих холодных промозглых квартирах и боятся голодной смерти.

А бывает смерть понятной и справедливой?

Майя не может разобраться в этом, сколько ни думает.

Она и не хочет думать о смерти, хотя слышит об этом каждый день. Особенно не хочется думать о своей смерти. Если это и произойдёт, то никак не раньше, чем через пятьдесят лет. Нет, через пятьдесят один год. Не раньше, надо быть только в этом уверенной.

Всюду развешивались плакаты. Мурашки от них на спине леденели, когда девочка останавливалась и разглядывала их. Плакаты казались ей жестокими. Они призывали: «Убей», «Отомсти».

Это тогда они казались ей жестокими, теперь она твёрдо знает: надо мстить фашистам за убитых, искалеченных на фронте и умирающих от голода в самом городе. Осенью они с девчонками ежедневно бегали в кино, благо кинотеатр был рядом. Каждый день показывали фронтовые киносборники. Они были жуткими. Майя в испуге отворачивалась от экрана, сидела с закрытыми глазами. До колотья в боку было жаль людей, идущих на смертную казнь. Их расширенные глаза, бледные лица, упрямо и гордо сжатые губы надолго запоминались. Они не стали предателями и рабами фашистов. Были репортажи и о стоявших на фронтах насмерть бойцах, о смелых летчиках, идущих на таран.

В каждом сборнике рассказывалось о героическом труде рабочих, которые по восемнадцать часов в сутки не отходили от станков.

Показывали и смешное. Трусливые пленные фашисты с такой готовностью поднимали руки, заискивающе поддакивали и так быстро лопотали на своём трескучем языке, что народ в зале начинал нервно веселиться.

Но самым трусливым и глупым всё-таки был их фюрер. Он дёргал руками и ногами, таращил маленькие глазки и что-то отрывисто гавкал, как тёти Катин пес Узнай. Косая чёлка его валилась на глаза, закрывала чуть ли не пол-лица. Он встряхивал башкой и ещё больше гавкал и дёргался.

В зале злорадно смеялись и люто ненавидели главного фашиста.

Мальчишки заранее запасались рогатками. Как только на экране появлялся Гитлер, они расстреливали его из рогаток в упор. Камни смачно шлёпались то в лоб, то в широко открытый рот ненавистного фашистского главаря. Это было здорово. Все восхищенно ёрзали на стульях, гоготали, улюлюкали. Картина прерывалась, зажигался свет, и взрослые грозили мальчишкам надрать уши и вывести их с рогатками из зала.

Фронт встал на окраины, и весёлые киносборники исчезли с экранов кинотеатров. Теперь стали показывать героические картины прошлого: «Чапаев», «Александр Невский», «Минин и Пожарский». Приободрённые, уже уверенные в скорой победе, жители расходились по своим делам. Город зажил сложной, опасной, донельзя уплотнённой жизнью. Стал называться город-фронт.

Тихо во дворах Майиного дома. В подъездах сидят дежурные жильцы из дружины самообороны. Когда город бомбили по нескольку раз в сутки, у них было много работы. Падали снаряды, фугаски, но особенно много с неба сыпалось зажигательных бомб. С приходом морозов дежурные дремали от слабости, закутавшись так, что торчал один нос из кучи тряпья. Дремали и ночью, и днём. Возле дежурных стояли высоченные деревянные ящики со смёрзшимся намертво песком. В песке застряли широкие пожарные лопаты. Ящики эти расставлены в подвалах домов и на чердаках.

Город поддерживал порядок и сам себя защищал. Как мог.

Милиции в городе мало, каждый боец на счету, — и ленинградская милиция ушла на фронт. В городе порядок был строгий, соблюдался жёстко комендантский час.

Однажды поздним вечером зазвучала сирена воздушной тревоги. Майя с мамой побежали в бомбоубежище, находившееся в третьем флигеле. Это было томительно долго. Надо было выбежать из квартиры на пятом этаже, спуститься по крутой чёрной лестнице и среди криков и суматохи, под вой сирены, пальбу зениток бежать на задний двор. Они почти добежали до бомбоубежища, как в чёрное октябрьское небо взлетела ракета. Совсем недалеко от них. Казалось, из соседнего, рядом с кинотеатром, двора.

О диверсантах знали все. Знали и о предателях, притаившихся в городе в ожидании немцев.

Что тут началось! Враг рядом!

Бежавшие остановились, словно онемели от страшной подлости. Потом, забыв про тревогу, надрывно воющую остервенелую сирену, все закричали и помчались в соседний двор. За взрослыми, опережая их, бросились мальчишки и девчонки.

Шум сделался такой, что заглушал сирену.

Майе стало жутко интересно. Она тоже закричала, рванула свою руку из руки бдительной мамы и помчалась ловить вражеского ракетчика. Наталья Васильевна бросила чемодан, догнала дочку, схватила так, что чуть не выдернула ей плечо. И ещё дала подзатыльник.

Вражеская ракета взвилась невысоко, постояла несколько мгновений в воздухе и, будто испугавшись своего чёрного дела, погасла. Ядовито-зелёная в чёрном осеннем небе. Это было бы красиво, если бы не было подло и жестоко.

В бомбоубежище усталые измотанные люди присмирели, задумались. Скамейки все были заняты. Пока мама ушла искать чемодан, Майя уселась на пухлый узел, неизвестно зачем таскавшийся вместе с чемоданом. Незаметно девочка уснула, привалившись головой к сырой стене бомбоубежища.

Короткий её сон был настоящим триумфом. Она вволю наловилась вражеского диверсанта, хотя он был таким хитрым, что ускользал от неё, как ящерица. Но она упрямо ловила его, поймала и вела по городу этого юркого негодяя. Его косая чёлка слиплась от страха, тараканьи усы обвисли. Он мелко семенил, а она с наганом в руке шагала широко и гордо. Все прохожие ахали, удивлялись, какая она смелая. Совсем как Анка-пулемётчица. И сильная, как Минин и Пожарский.

Ей было приятно, она шла на цыпочках, чтобы казаться выше ростом. Она улыбалась всем и раскланивалась. Как Любовь Орлова. Вражеский ракетчик тоже стал улыбаться. Может быть, он осознал свою подлость, а может быть, радовался, что она не убила его из громадного нагана, еле помещавшегося в её руке.

Всю ту ночь они провели в бомбоубежище. Налёты фашистской авиации следовали один за другим до самого утра. Не было смысла бегать домой на час-полтора с тяжёлыми вещами. На рассвете они узнали, что вражеского ракетчика поймал военный патруль. И ракетницу нашли в пальто, самих же патронов при нём не было.

В бомбоубежище негодовал народ:

— Такой гад хитрый. Спрятал или в люк выбросил, чтобы, значит, улик не было…

— Нет, он их расстрелял. Неужели непонятно?

— Ждут вражины часу своего. Мол, придут немцы в Питер…

— Ну, нет!

— Недолго уш шдать. Всё уш германец пошанимал, ишь до Уралу допёр, недолго… уш шдать нам ошталошь, — прошамкала бабка из тёмного угла.

— Не болтай, старая!

— Я и говорю, они не придут. А они-то надешу имеют, пуляют себе и пуляют… Говорят, шёрная туша прёт на Питер. Штрашть школь…

Люди недобро косились, а бабка шамкала и поминутно крестилась. Тощая рука её в драной варежке так и мелькала. Майя отвернулась. Она узнала старуху.

Во дворе её называли «щукой». За вредный характер. Зубов у неё не было вовсе, не то что щучьих, но и своих. Сидела бабка целыми днями возле окошка на первом этаже. И глядела в окно без занавесок целыми днями. Словно ей нечего было делать. Именно перед её окнами на заднем дворе мальчишки играли в свой футбол.

Только к бабке в окно влетали тугие мячи, пущенные ногами лихо орущих мальчишек. Они играли в футбол с утра до вечера, с перерывом на обед, и ничего вокруг себя не замечали.

Звонко сыпались бабкины стёкла, и мальчишки на мгновение замирали. Затем бросались наутёк. Бабка, словно ждала этого. Неповоротливая в толстом пальто зимой и летом, в клетчатом, скрученном жгутом вокруг шеи платке, она неожиданно резво выскакивала во двор, носилась за мальчишками. Кого-нибудь обязательно хватала. Она таскала его за уши, заглядывала в глаза и пронзительно на весь двор вопила. Словно не она, а ей драли уши. Взрослые считали её выжившей из ума и с ней не связывались, даже если их чаду она чуть вовсе не открутила ухо. Мальчишки бабку люто ненавидели. Им казалось, она сама ждёт с нетерпением, когда ей разобьют стекло. Тогда она всласть покуражится. Вечером злой отец попавшегося бабке мальчишки с приторной улыбкой вставлял новое стекло.

Бабка, чрезвычайно довольная, сидела рядом и милостиво кивала.

Футболисты в начале игры осторожничали, предупреждали друг друга — мол, «щука зырит». Потом игра разгоралась, они начисто забывали и про бабку, и про всё на свете в необычайном футбольном азарте. Опять сыпались бабкины стёкла, и она, радостная и резвая, уже скачет по двору…

Сейчас бабка злорадствовала осторожно. Как бы чего не вышло — время военное. Но характер её был неисправим.

— Нешто вшех переловите. Шпионов энтих, што тараканов. Пошитай в каждой шели шидят, шдут швоего шпионшкого шашу…

— Какую шашу?

— Не шашу, а шашу. Шроку, бештолошь!

— Старая, а чем занимается, — плюнул дядя Лёша из девятой квартиры. Он недавно пришёл из госпиталя, ходил на костылях трудно, со слезами на глазах. В бомбоубежище почти не спускался.

— Полоумная Мурка времён покоренья Крыма, — съязвил недавний футболист. Это был Женька Лещёв из шестой квартиры. При неумелом тушении зажигательной бомбы ему страшно обожгло правую щёку, и он старался к говорившему повернуться левой стороной лица, он видел, что его изуродованная щека вызывает жалость, а это его злило и мешало нормальному разговору.

— Не ошкорбляй, шоколик нештатный. Я Дуня, а никакая не Мурка…

— Ты, Дуня, с войной совсем рехнулась? Не съездила тебя фугаска по затылку?

Женькин приятель, самый заядлый футболист, дерзко глядел на бабку.

«Щука» повела глазами и оторопела. Борька Пузырёв над ней насмехается. Как он вырос! Как время бежит!

А давно ли она таскала его за ухо. А потом его отец драл ремнём. Он орал, а бабке приятно было слушать. Да, время бежит. Теперь, пожалуй, он может и сдачи дать.

Бабка с сожалением отвернулась. Борька Пузырь мстительно свистнул прямо в бабкино ухо. Она присела и вовсе струсила.

— Хорошо бы, шоколик, вшех победить, — прошамкала она заискивающе и перекрестилась на мусорную метлу, стоявшую в углу.

Но случалось в то бессонное тревожное время и курьёзное.

В конце августа маму Майи вызвали в штаб самообороны. Днём и срочно. Штаб находился в жакте, и управдом был его начальником.

За Натальей Васильевной увязалась Майя.

— Снова дежурить? Опять кто заболел? Не пойду, я и так три дня назад дежурила ночью, а днём у меня работа. Что я в доме, одна? — сердилась Наталья Васильевна, спускаясь по лестнице.

В жакте, несмотря на белый день, наглухо были зашторены окна. Ярким солнцем горела большая электрическая лампочка, свешиваясь с потолка на длинном чёрном проводе. Тощий, как гороховый стручок, управдом Черпаков сидел за столом и внимательно разглядывал какую-то бумагу. Чуть носом по ней не водил. Возле стола стояли два высоких подростка с противогазами на боку. Напротив управдома, спиной к двери, — невысокий плотный мужчина в красноармейской форме.

Это его бумаги разглядывал управдом.

Фигура красноармейца выражала крайнее нетерпение. Он переминался с ноги на ногу, нервно тянулся к своим бумагам. Майя сразу поняла, что он торопится. Они с мамой остановились в дверях.

— Погодите, гражданин торопливый. У нас тоже фронт, и все мы тоже торопимся. А вы, гражданка Александрова, пройдите. И отвечайте быстро, не задумываясь…

Управдом важно прищурился и в упор поглядел на Майину маму. Та пожала плечами. Тогда он зачем-то поглядел на Майю, и она поёжилась под его неприятным колючим взглядом.

— Я вас спрашиваю, гражданка Александрова. Что молчите? Этот подозрительный тип разыскивал вас. Битый час стоял под аркой, разглядывал списки жильцов нашего дома. Кстати, надо спросить с паспортистки, почему они не убраны. Помощь врагу? Если он с фронта, как говорит, то что, ему на фронте делать нечего? Фашистов бить надо, гражданин, а не прохлаждаться под аркой прифронтового дома! А красноармейскую книжку и подделать можно. Знаю!

Говоря, управдом глядел на Майю. В конце яркой обличительной речи она зажмурила глаза и почувствовала себя виноватой. Будто это она стояла под аркой и долго разглядывала списки ни в чём не повинных жильцов дома.

— Диверсанта поймали? — тонким от волнения голосом пропищала Майя. Неожиданно для себя. Но ракетницы, гранат за поясом, на худой конец пистолета у красноармейца не было.

— Я зачем понадобилась? — спросила Наталья Васильевна, охнув.

— Сначала посмотрите на этого субъекта, а потом уж будете охать и отнекиваться, — внушительно проговорил управдом.

Красноармеец обернулся, насмешливо хмыкнул, и Майя узнала дядю Костю, родного маминого брата.

— Ходят тут в формах, вынюхивают, разглядывают. И ещё улыбаются… Нет, номер ваш не пройдёт. Форму можно и с убитого бойца напялить, книжку тоже его забрать… Вон, целые склады фашисту достались. А то стоит, вынюхивает… Не случайно это. Сам, небось, военные объекты запоминает…

Наталья Васильевна переводила глаза с управдома на брата. И обратно.

— Стало быть, не признаёте? Так и запишем. Обы-ы-ска-ать! — неожиданно взвизгнул управдом. Он заёрзал на стуле, потом стремительно вскочил и, покраснев, благоразумно отбежал к шкафу.

Подростки разом вздрогнули, переглянулись и схватились за противогазы, словно за пистолеты.

Майя бросилась к управдому.

— Не смейте! Это дядечка Костя. Никакой он не диверсант! Сами вы подозрительный. Завесились тут днём…

Управдом вдруг сделался таким необъяснимо бдительным, что на жильцов, живущих в доме чуть не с революции, и то смотрит с непримиримой враждебностью. Жильцы в долгу не остаются: усмехаются, крутят пальцем у виска, намекая на значительные перемены в управдомовой голове с началом войны.

— Усохни, не баламуть трудящих. Я при исполнении. С меня там спрашивают законы блюсти!

И потыкал тощим веснушчатым пальцем в потолок.

— Что же ты молчишь, мама?! — возмущается Майя.

Мама, откашлявшись, спросила осипшим голосом:

— С Дмитрием беда? Не молчи, Костенька. Не скрывай. С ним беда? Говори, не мучь меня…

Устало улыбнулся дядя Костя, покачал головой.

— Правда, Костенька? Не скрываешь от меня? Нет беды? — сомневается Наталья Васильевна. Майя тревожно поглядывает то на маму, то на дядю Костю.

— Правду говорю, сестра.

Тогда мама повернулась к управдому, притихшему у шкафа, сказала веско-укоризненно.

— Это же брат Костенька. Константин Васильевич. С фронта. Мог забыть мою квартиру. Что с того? А вы сразу оскорблять. Зачем так, Митрофан Григорьевич?

— Григорий Митрофанович, — торопливо поправил управдом.

— Вот-вот. Некогда ему тары-бары с вами разводить. Это вам не бессловесные жильцы. Ему с фашистами воевать. Может быть, завтра в рукопашной с ними драться, а вы? Глупый вы, Митрофан Григорьевич.

— Григорий Митрофанович, — повысив голос, поправил управдом.

Подростки с противогазами смутились, тихонько между собой зашептались.

— Правильно, гражданка Александрова, — сказал управдом. — Так и прописано. Забирайте документ, товарищ боец. Как дела на фронте? Даёте фашисту прикурить? Шею ему мылите?

— Вот шёл бы и шею им мылил сам. Моложе моего папы, а тут околачиваешься. Прикрылся своими болезнями, — ворчала Майя, искоса разглядывая туманно улыбавшегося управдома, который стал елейным, тягучим, как вязкая патока.

— Не обижайтесь на нас, — сказал один из подростков. — Приказ вышел — забирать всех подозрительных для проверки. Слыхали, диверсантов в город фашист пачками засылает?!

— Не смущайтесь, ребятки. Время военное. Только как с противогазами ловить диверсантов? А если настоящий диверсант — куда вы с ними? Просто перестреляет как цыплят. Этот, — дядя Костя усмехнулся в сторону управдома, — за вас или за шкаф спрячется. Мальцы вы ещё. А вообще всё правильно!

— Стараемся, — приосанился управдом. — Мы завсегда понимаем обстановку, стараемся приспособиться…

Он важно прошествовал к столу, долго усаживался на скрипучий венский стул, сразу же уткнулся в какую-то длинную бумагу. Он дал понять, что ему крайне некогда.

— Вот-вот, приспосабливаешься, — негромко шипит Наталья Васильевна. — Этого тебе не занимать. Буравчиком вылезешь.

— А живых немцев видели? Какие они? А штыками дрались врукопашную? А в Ленинград они не пройдут? — подростки засыпали дядю Костю тревожными вопросами.

Неловко им было. Они наперебой старались услужить дяде Косте. Один — ему бумагу свернул и подал, потом книжку. Другой — табуретку придвинул. В одном из подростков Майя с трудом узнала Жоржика Иванова. Другой был ей незнаком.

— Не сдадим город, ребятки. За отцов краснеть не придётся. Затем стоим!

Стрелковая часть дяди Кости держит оборону недалеко от города. И надо было случиться такому чуду: в одном из подошедших к нему сапёров он узнал Дмитрия, мужа своей сестры Наташи. Они ахали, тискали друг друга в крепких мужских объятиях, удивлялись такому событию. Потом курили и молчали, поглядывая друг на друга с улыбкой. Поговорить как следует так и не удалось. Дмитрия окликнули, и он заспешил на переправу через реку. Сапёрам на войне всегда много работы: при наступлении и при отступлении. Они расстались, обменявшись между собой адресами полевой почты.

Об этом мама знала из папиного письма. Последнего.

В жакте, увидев брата, она страшно перепугалась. Подумала: с дурной вестью о муже приехал. Она ещё на пороге его узнала, но не могла сдвинуться с места, разом одеревенев. Женщина не слышала, что болтал управдом.

Не с дурной вестью, проведать её приехал Костенька. Наталья Васильевна бестолково и радостно суетилась. Ставила чайник на керосинку, макароны — на примус. Она хотела накормить дорогого гостя. Ничего, что нет мяса, колбасы, макароны подрумянятся и на хлопковом масле. Чайник не кипел, макароны подгорели.

— Господи, вот всегда так, — огорчённо сказала Наталья Васильевна. — Как назло!

— Не суетись. Лучше сядь, дай на тебя посмотрю. У меня и времени осталось мало, а мне ещё до Калинкина моста бежать. Там будет ждать попутка. Мы раненых в госпиталь привезли.

— Много убитых и раненых? — заохала Наталья Васильевна.