Le 21e siècle. Demain.

Cinquante hommes et cinquante femmes, représentant les nations majeures et toutes les disciplines scientifiques, embarquent à bord de l’Arès, un immence vaisseau spatial, un micro-monde où ils vont vivre pendant plus d’un an avant d’atteinde Mars, à cent millions de kilomètres de là. Un homme, déjà, a posé le pied sur Mars : John Boone. Héros mythique depuis son retour sur Terre, il s’est porté volontaire pour ce second voyage.

Un voyage aller, sans espoir de retour vers la Terre.

Car les hommes et les femmes de l’Arès devront aller au-delà de l’exploration. Il devront survivre dans un monde usé, désolé, hostile. Si l’homme ne peut s’y adapter, il faudra adapter Mars à l’homme. Descendre dans ses canyons immenses pour y chercher de la glace. Il faudra ensemencer les vallées où coulèrent des fleuves, il y a des millions d’années. Il faudra inventer de nouvelles villes, avec des matériaux et des concepts nouveaux. Des cités de rêve greffées sur le désert, au flanc des plus grands volcans du système solaire. Il faudra affronter les diférences politiques, religieuses.

Recommencer l’Histoire dans un décor nouveau.

Kim Stanley Robinson

Mars la rouge

Pour Lisa

PREMIÈRE PARTIE

La nuit du festival

1

Mars était vide avant notre arrivée. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne s’y était jamais rien passé. La planète avait connu des accrétions, des fusions, des tourbillons qui s’étaient refroidis, pour laisser une surface marquée par d’immenses cicatrices géologiques : cratères, canyons, volcans. Mais tout cela était survenu dans l’inconscient minéral, sans être observé, sans témoins – sauf nous, qui avions tout vu depuis la planète d’à côté, et seulement durant le tout dernier instant de sa longue histoire. Nous sommes la seule conscience que Mars ait jamais possédée.

À présent, chacun connaît l’histoire de Mars dans la culture humaine : comment, au cours de la préhistoire, durant des générations, elle était l’un des astres les plus lumineux du ciel, à cause de sa rougeur et des fluctuations de son intensité, et de la façon qu’elle avait de ralentir sa course entre les étoiles et, parfois, de l’inverser. Elle semblait lancer un message. Il n’est peut-être donc pas surprenant que les noms les plus anciens que les hommes lui aient donnés pèsent particulièrement sur la langue – Nirgal, Mangala, Auqakuh, Harmakhis – ils sonnent comme s’ils étaient plus anciens encore que les langages dont ils sont issus, comme des mots fossiles venus de l’ère glaciaire et de plus loin encore. Oui, durant des milliers d’années, Mars eut un pouvoir sacré dans les affaires humaines, et sa couleur rendait ce pouvoir encore plus redoutable, puisqu’il représentait le sang, la colère, la guerre, et le cœur.

Et puis, les premiers télescopes nous permirent de l’observer de plus près, de mieux voir ce petit disque orangé, avec ses pôles si blancs, et ses taches sombres qui s’agrandissaient ou se rétrécissaient au rythme des saisons. Les progrès techniques ne nous apportèrent jamais rien de plus, mais ces images captées par la Terre fournirent suffisamment de flous à Lozvell pour lui inspirer un conte, un conte que nous connaissons tous : celui d’un monde agonisant, avec ses habitants héroïques, luttant désespérément pour creuser des canaux afin de stopper l’invasion des déserts.

Fascinant. Mais les sondes Mariner et Viking transmirent leurs clichés et tout fut changé. Notre connaissance de Mars en fut formidablement multipliée. Nous en savions désormais des millions de fois plus sur cette planète qu’auparavant. C’est un monde nouveau qui défilait devant nos yeux, un monde insoupçonné jusqu’alors.

Pourtant, c’était apparemment une planète sans vie. Les humains s’étaient mis à rechercher des traces du passé de Mars, d’une éventuelle forme de vie, des microbes aux architectes de canaux, en passant même par d’éventuels visiteurs extra-solaires. Comme vous le savez, aucune preuve de tout cela n’a jamais été avancée. Les contes et les légendes se sont donc multipliés afin de combler ce vide, tout comme du temps de Lowell, ou de celui d’Homère, comme dans les cavernes de la savane. On se mit à parler de microfossiles détruits par les bio-organismes expédiés de la Terre, de ruines entrevues dans des tornades de poussière et à jamais perdues, d’un géant et de ses aventures, d’une peuplade de petits êtres rouges et furtifs que l’on aurait aperçus. Et tous ces contes ont été bâtis pour essayer de donner une vie à Mars, ou de la ramener à la vie. Parce que nous sommes encore ces animaux qui ont survécu à l’âge glaciaire, qui contemplent avec émerveillement le ciel et se plaisent à se raconter des histoires. Et Mars n’a jamais cessé d’être ce qu’elle était pour nous depuis le commencement : un grand signe, un grand symbole, un grand pouvoir.

Et c’est alors que nous sommes arrivés. Non pas sur un pouvoir, mais sur un monde.

2

— Nous sommes arrivés. Mais ce que les autres n’avaient pas réalisé, c’est que, lorsque nous atteindrions Mars, nous serions changés à tel point par ce voyage aller que tout ce que l’on nous avait dit n’aurait plus vraiment d’importance. Ça n’avait rien à voir avec l’exploration des fonds sous-marins ou la colonisation du Far West. Non, c’était une expérience absolument nouvelle, et, tandis que l’Arès suivait sa trajectoire, la Terre devint une simple étoile bleutée perdue parmi d’autres, et nous recevions les messages avec un tel décalage qu’ils nous semblaient venir d’un autre siècle.

Nous n’appartenions plus qu’à nous seuls, et c’est ainsi que nous sommes devenus des êtres fondamentalement différents.

Rien que des mensonges, se dit Frank Chalmers, agacé.

Il était assis parmi les dignitaires pour entendre l’habituelle allocution de son vieil ami John Boone, l’habituel « discours d’exhortation de Boone ». Une épreuve exténuante pour lui. En vérité, le voyage vers Mars avait été l’équivalent technique d’un très long trajet en train. Non seulement ils n’étaient pas devenus des êtres fondamentalement différents, mais ils s’étaient révélés encore plus identiques à eux-mêmes que jamais, dépouillés de toutes leurs habitudes jusqu’à ce qu’ils soient réduits au matériau brut de leur moi. Mais John, en cet instant même, agitait l’index face à l’assistance tout en clamant :

— Nous sommes venus ici pour faire quelque chose de neuf, et quand nous sommes arrivés, nos différences terrestres se sont évanouies, car elles étaient absurdes sur ce monde nouveau !

Mais oui, il le croyait vraiment. Sa vision intime de Mars était comme un objectif déformant, une espèce de religion.

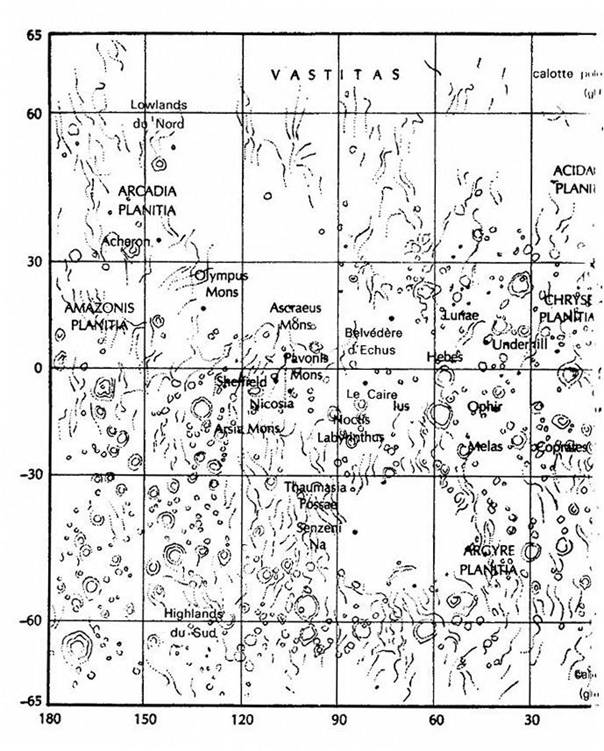

Chalmers cessa d’écouter et laissa errer son regard sur la ville nouvelle. Ils allaient la baptiser Nicosia. C’était la première agglomération édifiée à la surface de Mars. En fait, tous les immeubles avaient été bâtis sous une gigantesque toile transparente tendue par une structure quasi invisible, sur le site de Tharsis, à l’ouest de Noctis Labyrinthus. De là, on avait une vue prodigieuse sur l’horizon d’ouest, marqué par le grand pic de Pavonis Mons. Les vétérans qui se trouvaient dans le public en étaient absolument ébahis : ils étaient à la surface de la planète, ils avaient quitté leurs tranchées, leurs mesas et leurs cratères, et ils pouvaient voir jusqu’au fond de l’horizon ! Splendide !

Une vague de rires rappela l’attention de Frank. John Boone avait une voix rauque et un sympathique accent du Midwest. Il pouvait être tour à tour (et parfois simultanément) calme, véhément, sincère, ironique, modeste, confiant, grave et drôle. L’orateur parfait. Quant à l’assistance, elle était sous le charme : c’était le premier homme sur Mars qui leur parlait et, si l’on en jugeait à leurs expressions, ils auraient pu tout aussi bien contempler Jésus en train de multiplier le pain et les poissons pour le dîner. À vrai dire, John méritait presque d’être adoré car, sur un plan totalement différent, il avait accompli un miracle, lui aussi : il avait transformé leurs existences d’hommes-conserve en un fabuleux voyage spirituel.

— Nous sommes venus sur Mars pour nous respecter les uns les autres comme jamais encore nous ne l’avions fait, proclama-t-il.

Chalmers se dit que c’était un rapprochement plutôt inquiétant avec les expériences de surpopulation chez les rats.

— Mars, poursuivit John, est un monde sublime, exotique et dangereux.

Là, il voulait dire : une sphère glacée de roches oxydées qui dégageaient un taux de quinze rems[1] par an.

— Et, grâce à notre travail, nous sommes en train d’y bâtir un nouvel ordre social et de nous élever vers un nouveau stade de l’histoire de l’humanité.

Bien sûr, la dernière variation sur le thème de la dynamique du pouvoir chez les primates.

John finit sur cette ultime fleur de rhétorique et, bien entendu, un tonnerre d’applaudissements lui répondit. Maya Toitovna s’avança alors sur le podium pour présenter Chalmers. Frank lui adressa un bref regard qui signifiait à l’évidence qu’il n’était pas d’humeur à supporter ses plaisanteries habituelles. Elle ne s’y trompa pas.

— Celui qui va prendre la parole maintenant a été le carburant de notre petite fusée spatiale. (Elle eut quand même droit à quelques rires.) C’est grâce à son énergie et à son imagination que nous avons réussi à atteindre Mars, alors, si vous avez des réclamations, vous allez pouvoir les formuler à notre vieil ami Frank Chalmers.

Lorsqu’il se retrouva sur le podium, il fut surpris de découvrir les dimensions de la ville. Elle formait un triangle immense, et ils se trouvaient au point culminant, dans le parc de l’apex occidental. À partir du centre, sept allées rayonnaient dans le parc pour s’élargir en larges boulevards bordés de pelouses et d’arbres. Les immeubles étaient autant de trapèzes bas, et chacun se distinguait par un revêtement de pierre polie de couleur différente. Leur taille et leur architecture conféraient à l’ensemble un air quelque peu parisien. Paris vu par un peintre fauviste au printemps, avec ses cafés, ses terrasses… Plus bas, à quatre ou cinq kilomètres de distance, la frange de la cité était marquée par trois gratte-ciel élancés. Au-delà, c’était la ferme et sa verdure.

Les gratte-ciel faisaient partie de la structure de soutien de la tente, qui se déployait comme une ombrelle entretissée de filins qui avaient la couleur du ciel. La matière dont elle était constituée était invisible et, tel quel, on pouvait avoir l’impression de vivre à ciel ouvert. Ce qui était un luxe inouï. Nicosia allait devenir une ville très courue.

Ce fut précisément ce que Chalmers promit à l’assistance, qui approuva avec enthousiasme. Ici, les esprits étaient versatiles, et il semblait que Chalmers les domptait aussi bien que John. Il était trapu, le teint mat, en total contraste avec la blondeur du séduisant John Boone. Mais il savait qu’il possédait son charisme personnel, aussi fruste soit-il, et, au fur et à mesure qu’il prenait de l’assurance, il s’en servit et sortit quelques bonnes vieilles phrases qu’il gardait en réserve.

C’est alors qu’un rai de soleil perça les nuages pour illuminer les visages soudain levés, et qu’il sentit une crispation bizarre au creux de l’estomac. Ils étaient si nombreux, et tellement étrangers ! La foule était une chose effrayante – tous ces yeux de céramique humide dans ces visages rosâtres qui étaient fixés sur lui… c’était presque trop. Cinq mille personnes dans une cité martienne. Après toutes ces années passées à Underhill, c’était difficilement concevable.

Et, stupidement, il voulut exprimer ce qu’il éprouvait.

— Si nous… si nous regardons autour de nous… Cela ne fait que renforcer l’étrangeté de… de notre présence ici.

Il était en train de les perdre. Mais comment leur dire ? Comment leur faire savoir qu’eux seuls étaient vivants sur ce monde rocailleux, et que leurs visages luisaient comme autant de lampions dans la nuit ? Comment leur expliquer que même si les êtres vivants n’étaient rien de plus que des porteurs de gènes indisciplinés, c’était quand même préférable au néant minéral ou à n’importe quoi d’autre ?…

Bien sûr, il ne pourrait jamais le dire. En tout cas, certainement pas au milieu d’un discours. Et sans doute jamais. Il se reprit.

— Dans la désolation du paysage martien, la présence humaine est, disons, une chose remarquable.

Il lui vint une pensée sardonique : Comme ça, ils se respecteront un peu plus.

— La planète, si on la considère globalement, est un cauchemar gelé. (Donc exotique et sublime.) Et, par conséquent, livrés à nous-mêmes, nous devons entamer un processus de… réorganisation. (Ou bien créer un nouvel ordre social.)

Et c’est comme ça, mais oui, mais oui ! qu’il se retrouva en train de proférer les mêmes mensonges que John !

Et, à la fin de son intervention, il eut droit à une énorme vague d’applaudissements. Agacé, il annonça que l’heure du repas était venue, privant ainsi Maya de la dernière chance qu’elle pouvait avoir de placer une remarque. Mais elle avait probablement deviné sa manœuvre et ne s’en souciait même pas. Frank Chalmers aimait bien avoir le dernier mot.

Les gens se rassemblaient sur la plate-forme provisoire pour rencontrer les célébrités. Il était rare de trouver ensemble autant de membres des cent premiers et tout le monde se pressait autour de John et Maya, de Samantha Hoyle, Sax Russell et Chalmers.

Frank jeta un regard en direction de John et Maya. Il ne parvint pas à identifier le groupe de Terriens qui les entouraient, ce qui éveilla sa curiosité. Il traversa la plate-forme et surprit le regard qu’échangeaient John et Maya.

— Il n’y a aucune raison pour que cet endroit n’obéisse pas aux lois naturelles, déclarait un des Terriens.

— Parce qu’Olympus Mons vous rappelle vraiment Mauna Loa ? répliqua Maya.

— Bien sûr. Tous les volcans de type hawaiien se ressemblent.

Par-dessus la tête du crétin, Frank chercha le regard de Maya. Mais elle ne lui répondit pas. Quant à John, il faisait semblant de n’avoir pas remarqué son arrivée. Samantha Hoyle était lancée dans une grande explication à voix basse avec un homme. Comme il acquiesçait, involontairement il regarda Frank. Mais Samantha ne se retourna pas pour autant. De toute manière, ce qui comptait pour Franck, c’était John. John et Maya. Et tous deux se comportaient comme dans une soirée ordinaire.

Chalmers quitta la plate-forme. Le public, traversant le parc, descendait vers les tables qui avaient été dressées à l’endroit où convergeaient les sept boulevards. Il suivit le flot sous les jeunes sycomores qui avaient été récemment plantés et dont le feuillage kaki filtrait la clarté de l’après-midi, donnant au parc l’apparence du fond d’un aquarium.

Les ouvriers occupaient déjà les tables de banquet et descendaient la vodka avec le sentiment plus ou moins obscur que la construction de Nicosia était achevée et que l’âge héroïque était terminé. Ce qui était peut-être vrai pour Mars tout entière.

Les conversations montaient en un seul brouhaha. Frank s’enfonça dans la turbulence et se risqua vers le périmètre nord. Il s’arrêta devant le parapet de béton qui lui arrivait à hauteur de la hanche : la muraille de la cité. Quatre couches de plastique cristallin s’élevaient du rail de métal. Un Suisse, un peu plus loin, donnait des explications à un groupe de visiteurs.

— La membrane extérieure de plastique piézoélectrique génère l’électricité à partir du vent. Puis, deux autres films fournissent une isolation air – gel. Quant à la couche intérieure, elle constitue une membrane antiradiation qui, avec le temps, devient violette, et qu’on doit alors remplacer. C’est encore plus transparent qu’une vitre, non ?

Les visiteurs acquiescèrent. Frank tendit la main et poussa sur la membrane interne. Ses doigts s’y enfoncèrent jusqu’aux premières phalanges. Le contact était légèrement frais. On pouvait discerner une inscription en blanc : Isidis Planitia Polymers. À travers les sycomores, par-dessus son épaule, il apercevait la plate-forme en apex. John, Maya et leur bande d’admirateurs terriens étaient toujours là, bavardant avec animation. Ils régissaient les affaires de la planète. Ils décidaient du destin de Mars.

Il cessa de respirer. Il serra les dents et sentit ses molaires se bloquer. Il poussa si fort contre le film de plastique qu’il atteignit la membrane externe, ce qui impliquait qu’une partie de sa colère serait ainsi captée et stockée sous forme d’électricité dans le circuit urbain. Ce polymère était d’une nature particulière : les atomes de carbone y étaient liés à ceux d’hydrogène et de fluor de telle façon que la matière était plus piézoélectrique qu’un cristal de quartz. Il suffisait de modifier un seul des trois éléments pour tout changer : par exemple, en remplaçant le fluor par le chlore, on obtenait une enveloppe de saran[2].

Frank garda le regard fixé un instant sur sa main, puis sur les deux membranes collées l’une à l’autre. Sans lui, elles n’étaient rien.

Il alla perdre sa colère parmi les ruelles de la ville.

Agglutinés sur une plazza comme des moules sur un rocher, un groupe d’Arabes buvait du café. Les Arabes étaient arrivés sur Mars seulement dix ans auparavant et, déjà, ils constituaient une communauté avec laquelle on devait compter. Ils avaient de l’argent et avaient fait alliance avec les Suisses pour édifier de nombreuses villes, y compris celle-ci. Et ils se sentaient bien sur Mars. Comme le disaient les Saoudiens : « C’est comme un jour froid dans le Quart Vide[3]. » La ressemblance était telle que des mots arabes s’infiltraient de plus en plus rapidement dans l’anglais courant, parce que les Arabes avaient un vocabulaire plus riche pour ce type de paysage. Akaba pour les pentes abruptes des volcans, badia pour les plus vastes dunes, nefuds pour le sable dense, seyl pour le lit des fleuves asséchés vieux de milliards d’années… Les gens disaient souvent qu’ils allaient finir par adopter l’arabe.

Frank avait passé une bonne partie de son temps avec les Arabes, et ceux qui se pressaient sur la plazza furent heureux de le voir.

— Salaam aleyk ! lui dirent-ils.

Et il répondit :

— Marhabba !

Ils lui souriaient, dents blanches sous la moustache noire.

Comme d’ordinaire, il n’y avait là que des hommes. Les plus jeunes le précédèrent vers une table centrale autour de laquelle étaient assis les anciens, au nombre desquels son ami Zeyk.

Ce fut lui qui lui annonça :

— Cette place va s’appeler Hajr el-kra Meshab : la place de granit rouge de la cité.

Il montrait les dalles. Frank acquiesça tout en lui demandant de quel genre de roche il s’agissait exactement. Il s’exprima en arabe aussi longuement qu’il le put, jusqu’à ce que des rires s’élèvent. Puis il s’assit devant la table, comme les autres, et se détendit.

Il avait le sentiment qu’il aurait pu aussi bien se trouver au Caire ou à Damas, baigné du parfum d’une eau de Cologne raffinée.

Il examina les visages de ses compagnons. Oui, leur culture était étrangère, cela ne faisait pas le moindre doute. Ils n’avaient pas l’intention d’en changer parce qu’ils étaient sur Mars, et ils apportaient un démenti absolu à la vision de John Boone. Leurs concepts étaient en désaccord absolu avec ceux des Occidentaux. Par exemple, ils ne toléraient pas la séparation de l’Église et de l’État, ce qui rendait impossible leur adhésion aux bases du gouvernement de Mars telles que les définissaient les Occidentaux. Et ils obéissaient tellement aux lois patriarcales que l’on disait que certaines de leurs femmes étaient illettrées. Des illettrés sur Mars ! Ça, c’était un signe avertisseur. Et, bien sûr, la plupart de ces hommes avaient l’expression dure que Frank associait au machisme. Ils oppressaient à tel point leurs femmes, et si cruellement, qu’elles ripostaient comme elles pouvaient, terrorisant leurs fils qui, à leur tour, terrorisaient leurs femmes, et ainsi de suite, en une mortelle spirale d’amour inversé en haine sexuelle.

En un sens, ils étaient tous fous.

C’est pour cette raison que Frank Chalmers les aimait. Et ils lui seraient certainement bientôt utiles, parce qu’ils formaient un nouvel enjeu de pouvoir. Machiavel l’avait dit : « Défendez toujours le nouvel ami faible afin d’affaiblir les anciens amis forts. » Aussi accepta-t-il une tasse de café et, peu à peu, poliment, ils revinrent à l’anglais.

— Qu’est-ce que vous avez pensé des discours ? demanda-t-il, le regard rivé sur la boue noirâtre au fond de sa tasse.

— John Boone n’a pas changé, répondit le vieux Zeyk. (Les autres ricanèrent avec colère.) Quand il déclare que nous allons constituer une culture martienne indigène, il veut seulement dire par là que certaines cultures d’origine terrienne seront promues, et les autres repoussées. Et tous ceux qui sont perçus comme régressifs seront isolés et détruits. C’est le concept d’Ataturk.

— Il considère que tous ceux qui se trouvent sur Mars devraient devenir américains, appuya un nommé Nejm.

— Pourquoi pas ? fit Zeyk avec un sourire. C’est bien ce qui s’est passé sur Terre.

— Non, protesta Frank. Il ne faut pas mal interpréter ce qu’a dit Boone. Les gens prétendent qu’il ne pense qu’à lui, mais…

— C’est pourtant exactement ça ! lança Nejm. Il vit dans une galerie de miroirs ! Il pense que nous ne sommes venus sur Mars que pour y établir une bonne vieille super-culture américaine, et que tout le monde sera d’accord parce que c’est le plan de John Boone !

— C’est vrai, dit Zeyk. Il ne comprend pas que d’autres gens puissent avoir d’autres opinions.

— Ce n’est pas ça, dit Frank. C’est juste parce qu’il sait qu’elles ne sont pas aussi bien fondées que les siennes.

Ce qui provoqua des rires. Mais, chez les plus jeunes, ces rires avaient une résonance amère. Ils étaient tous convaincus que, avant leur arrivée, Boone avait fait secrètement campagne auprès de l’ONU contre l’installation de colonies arabes sur Mars. Frank encourageait leur idée, qui n’était pas loin de la vérité : John détestait toute idéologie qui pouvait se mettre en travers de ses objectifs. Il voulait que tous ceux qui débarquaient se présentent avec une ardoise vierge.

Mais les Arabes, pour leur part, pensaient qu’il les détestait tout particulièrement. Le jeune Selim el-Hayil ouvrit la bouche, mais Frank lui lança un bref regard d’avertissement. Selim se figea, avant de plisser les lèvres d’un air irrité.

— Ma foi, dit Frank, ça n’est pas si méchant. Quoique, à dire vrai, je l’aie entendu dire qu’il aurait été préférable que les Américains et les Russes revendiquent la propriété de la planète avant même d’y débarquer, comme les explorateurs d’autrefois.

Cette fois, les rires furent plus brefs et moins joyeux. Et Selim ploya les épaules comme s’il venait de recevoir un coup. Frank sourit et leva les mains.

— Mais tout cela ne rime à rien, car que peut-il bien faire ?

Le vieux Zeyk haussa les sourcils.

— Sur ce point, les opinions diffèrent.

Chalmers se leva et rencontra brièvement le regard insistant de Selim. Puis il descendit la rue, l’une de ces allées étroites qui reliaient les sept principaux boulevards de la ville. Elles étaient souvent revêtues de graviers ou d’herbe, mais, là, il foulait un béton brut et blond. Il ralentit le pas en approchant d’une porte cochère et risqua un regard dans un atelier de cordonnier fermé. Il entrevit son reflet déformé sur une paire de bottes de marche bien astiquées.

Les opinions différaient. Oui, bien des gens avaient sous-estimé John Boone – y compris Chalmers lui-même, très souvent. Il lui revint une image de John à la Maison-Blanche, radieux de conviction, ses cheveux blonds désordonnés volant dans le vent. Il était illuminé par le soleil qui filtrait par les fenêtres du Bureau ovale. Il agitait les mains tout en arpentant la pièce. Il parlait au président qui hochait la tête, sous le regard des conseillers qui se demandaient comment coopérer au mieux avec ce charisme électrisant. Ça, on pouvait dire qu’ils avaient été gonflés et très chauds dans ces années-là, Chalmers et Boone. Frank avec ses idées, et John à la pointe du combat, emporté par un élan que nul, pratiquement, n’aurait pu stopper : ç’aurait été un réel déraillement.

Un autre reflet se dessina sur les bottes. Celui du visage de Selim el-Hayil.

— Est-ce que c’est vrai ?

— Quoi donc ? répliqua Frank, irrité.

— Que Boone est anti-arabe ?

— Qu’est-ce que tu en penses, toi ?

— Est-ce qu’il n’a pas été l’un des premiers à s’opposer à la construction de la mosquée sur Phobos ?

— C’est un homme de pouvoir.

Une expression de colère déforma le visage du jeune Saoudien.

— C’est l’homme le plus puissant sur Mars, et il en veut encore plus ! Il veut être roi !

Selim ferma le poing et frappa la paume de son autre main. Il était plus svelte que les autres Arabes, les membres graciles, et, sous sa moustache, sa bouche était petite.

— On va bientôt voter pour le traité de renouvellement, dit Frank. Et la coalition de Boone me court-circuite. (Il serra les dents.) J’ignore tout de leurs plans, mais je vais essayer d’en savoir plus dès ce soir. Tu peux déjà en avoir une certaine idée. Il va s’appuyer sur l’Occident, c’est certain. Il est possible qu’il refuse d’approuver un nouveau traité qui n’apporterait pas la garantie que tous les nouveaux comptoirs seront fondés sur les accords du traité initial. (Selim frissonna et Frank continua.) C’est ce qu’il vise, et il est très possible qu’il l’obtienne, parce que sa nouvelle coalition lui donne plus de pouvoir que jamais. Ce qui pourrait empêcher les non-signataires de fonder d’autres comptoirs. Vous deviendriez alors des consultants scientifiques. À moins qu’on ne vous renvoie.

Le reflet de Selim dans la vitrine se changea en un masque de fureur.

— Batal, batal, marmonna-t-il.

Ce qui signifiait : très mauvais, très mauvais. Ses mains se crispèrent comme si elles échappaient à son contrôle, et il déversa dans un long balbutiement tout un flot de paroles à propos du Coran, de Camus, de Persépolis, ou du trône du Paon.

— Les bavardages ne servent à rien, le coupa durement Chalmers. À un certain stade, seuls les actes comptent.

Ce qui calma le jeune Arabe, qui ajouta pourtant :

— Je n’en suis pas certain.

Frank lui tapota le bras.

— C’est de ton peuple dont nous parlons. Et de cette planète.

Les lèvres de Selim disparurent sous sa moustache. Un instant passa et il dit enfin :

— C’est vrai.

Frank n’ajouta rien. Ils restèrent silencieux, côte à côte, face à la vitrine, comme s’ils choisissaient les bottes qu’ils allaient acheter.

Enfin, Frank leva la main.

— Je vais aller revoir Boone et lui parler. Ce soir même. Car il s’en va demain. Je vais essayer de le raisonner, bien que je doute que cela ait un quelconque résultat. Pas plus qu’auparavant. Mais je vais quand même essayer… Et ensuite, il faudra que nous nous réunissions.

— Oui.

— Dans le parc, sur l’allée la plus au sud. Disons vers onze heures.

Selim acquiesça.

Chalmers le transperça du regard et ajouta d’un ton brusque :

— Ça ne sert à rien de bavarder.

Puis il s’éloigna.

Chalmers arriva sur un autre boulevard, encombré de gens amassés devant des bars ouverts ou des kiosques qui vendaient du couscous ou des saucisses. Des Arabes et des Suisses… Étrange combinaison, mais qui fonctionnait bien.

Devant la porte d’un appartement, quelques Suisses distribuaient des masques. Ils semblaient fêter Mardi-Gras, ou Fassnacht comme ils disaient, avec tout ce que cela comportait : musique, déguisements, transgression des conventions sociales, tomme à Bâle, Zurich ou Lucerne pendant les folles nuits de lévrier… Sur un coup de tête, Frank se mit à la queue. Il éclata de rire en choisissant un masque, un visage noir garni de fausses perles rouges. Il le mit.

Une file sinueuse de célébrants masqués descendait le boulevard, saouls, excités, déchaînés. Au carrefour, le boulevard débouchait sur une petite place où d’une fontaine jaillissait de l’eau couleur de soleil. Autour de la fontaine un orchestre martelait un rythme de calypso. Des gens se rassemblaient autour, dansant et sautillant au son de la grosse caisse. Cent mètres au-dessus, une ouverture dans l’armature de la tente laissait entrer de l’air froid, si froid que de petits flocons de neige se formaient, scintillant dans la lumière comme des fragments de mica. Puis des feux d’artifice pétaradaient juste en dessous, et les étincelles colorées se mélangeaient aux flocons de neige.

C’était au crépuscule, plus qu’à n’importe autre instant du jour, qu’ils avaient vraiment le sentiment d’être sur une planète étrangère. Il y avait quelque chose, dans les rais obliques et rougeâtres du soleil, qui ne correspondait à rien de ce qu’ils avaient connu, qui dérangeait les notions acquises par leur cerveau de savane, durant des millions d’années. Ce soir, le phénomène s’habillait de tons particulièrement criards et troublants. C’est dans cette clarté que Frank se dirigeait vers l’enceinte de la ville.

La plaine, au sud, était jonchée de rochers qui projetaient de longues ombres d’un noir d’encre. Il s’arrêta sous l’arcade de béton de la porte. Là, il n’y avait personne. Pendant les festivals tels que celui-ci, les portes restaient fermées, pour éviter à ceux qui avaient trop bu de se risquer à l’extérieur. Mais Frank s’était procuré le code d’urgence du jour auprès du service d’incendie informatisé le matin même et, dès qu’il fut certain que personne ne pouvait le surprendre, il tapa le code et se précipita dans le sas. Il revêtit rapidement un scaphandre, prit des bottes et un casque, et franchit les deux autres portes.

Dehors, il faisait froid, comme toujours. Le revêtement thermique à quartz entrait déjà en action. Il s’avança, broyant sous ses bottes des fragments de béton, puis de croûte ferrugineuse. Le sable déferlait vers l’est, poussé par le vent.

Il promena un regard sombre autour de lui. Partout, des rochers. Une planète qui avait été pilonnée des milliards de fois. Et sur laquelle les météores pleuvaient encore. Un jour, une des villes serait touchée. Il se retourna vers Nicosia. Dans le crépuscule, elle brillait comme un aquarium. Il n’y aurait aucun signe avertisseur, et tout volerait en éclats : les murs, les véhicules, les êtres humains, les arbres. Les Aztèques croyaient que le monde pouvait finir de quatre façons différentes : par un séisme, par le feu, par l’eau, ou par une pluie de jaguars tombant du ciel. Ici, ils ne risquaient pas le feu. Pas plus qu’un séisme ou une inondation, songea Frank.

Ce qui ne laissait que les jaguars.

Le ciel était d’un rose profond au-dessus de Pavonis Mons. La ferme de Nicosia se déployait à l’est : c’était une serre immense et basse qui épousait la pente. Sous cet angle, on s’apercevait très bien qu’elle était plus étendue que la ville et foisonnante de verdure. Frank grimpa jusqu’à l’un des sas, et entra.

Il faisait chaud à l’intérieur, ce qui représentait au moins 60 degrés de différence avec l’extérieur, et plus de 15 par rapport à la ville. Mais Frank devait garder son casque, car l’atmosphère de la serre était adaptée aux plantes, riche en C02 et pauvre en oxygène.

Il s’arrêta à la station et ouvrit plusieurs tiroirs remplis de petit outillage, de gants, de sacs et de pastilles de pesticide. Il choisit trois minuscules pastilles qu’il mit dans un sac en plastique. Il le glissa doucement dans une poche de son scaphandre. Les pastilles étaient chargées de pesticides particulièrement subtils, des bio-saboteurs conçus pour fournir aux plantes des systèmes de défense sélectifs. Il avait tout lu à leur propos et avait déterminé une combinaison qui, chez les animaux, pouvait avoir des effets mortels sur l’organisme…

Il glissa une paire de cisailles dans une autre poche. Et remonta vers la ville, en suivant les allées de gravier entre les longues bandes des champs de blé et d’orge. Il entra dans un sas, déverrouilla son casque, ôta le scaphandre et les bottes, et transféra le contenu des poches dans sa veste. Puis il descendit vers le bas de la ville, le visage caché par son masque, comme tout le monde, ce soir de festival.

Les Arabes y avaient fait construire leur médina, en insistant sur le fait qu’un tel environnement était essentiel au bien-être de la ville. Là, les boulevards devenaient plus étroits et toute une garenne de ruelles sinuait entre eux, directement copiée des plans de Tunis et d’Alger, ou bien créée de façon aléatoire. Ici, il devenait impossible d’avoir vue sur le plus proche boulevard, et le ciel se changeait en striures mauves que l’on discernait entre les bâtiments aux façades inclinées.

La plupart des allées étaient désertes, maintenant. Tout le monde était là-haut pour le bal masqué. Un couple de chats rôdait entre les maisons, explorant un nouveau domaine. Frank prit ses cisailles et se mit à graver sur quelques fenêtres de plastique, en caractères arabes : juif, juif, juif… Il poursuivit son chemin en sifflotant entre ses dents, passant devant les grottes de lumière des cafés, aux carrefours. Il entendait les bouteilles tinter comme des bottes de prospecteurs. Plus loin, un Arabe, installé devant une sono, jouait de la guitare électrique.

Il enfila le boulevard principal. Perchés dans les branches des tilleuls et des sycomores, des garçons chantaient en Schwyzerdtitsch, un dialecte non écrit, un code incompréhensible sauf par les peuples germains. Frank saisit cependant le refrain, en anglais :

C’est John Bûune,

Qui va sur la Lune.

Y avait pas assez de pesetas

Et il est venu sur Mars !

Dans la foule dense, une cohorte de petits groupes de musique s’étaient infiltrés.

Des types moustachus habillés en meneurs de bancs de football américain se frayaient leur chemin à grands coups de claques sur les fesses. Les gamins tapaient follement sur des tambours de plastique, et même si les parois de la tente absorbaient les sons et qu’aucun écho ne revenait, comme sous les dômes des cratères, le vacarme était intense.

Et John en personne, entouré d’une petite troupe, était tout en haut, à l’endroit où le boulevard débouchait sur le parc aux sycomores.

Il repéra Chalmers en dépit de son masque et lui fit signe. Les cent premiers se reconnaissaient toujours…

— Salut, Frank. On dirait que tu t’amuses.

— Mais oui, dit Frank la voix assourdie par son masque. J’aime les villes comme celle-ci, et toi ? Toutes les races s’y mêlent. Ça prouve la diversité des cultures sur Mars.

John eut un franc sourire. Son regard se porta sur le boulevard.

Et Frank ajouta d’un ton coupant :

— Un grain de sable dans la mécanique de ton plan, non ?

Le regard de Boone revint sur lui. Les gens qui les entouraient se dispersèrent, devinant leur antagonisme.

— Je n’ai pas de plan.

— Oh, ça va ! Et qu’est-ce qu’il y avait dans ton discours ?

Boone haussa les épaules.

— C’est Maya qui l’a écrit.

Double mensonge : que Maya ait écrit le discours et que John pût le croire. Après toutes ces années, Frank avait encore le sentiment de s’adresser à un étranger. À un politicien en campagne.

— Laisse tomber, John ! Tu crois à tout cela et tu le sais bien. Mais qu’est-ce que tu vas faire de toutes ces nationalités ? De toutes les haines ethniques, des fanatismes religieux ? Jamais ta coalition ne pourra maîtriser tout ça. John, tu ne peux pas garder Mars pour toi. Ça n’est pas une station de recherches scientifiques, et jamais tu n’arriveras à décrocher un traité pour qu’elle le devienne.

— Mais ce n’est pas dans mes intentions.

— Alors pourquoi m’interdis-tu de prendre la parole ?

— Mais pas du tout ! protesta John, offensé. Calme-toi, Frank. On va régler le problème tous ensemble, comme on l’a toujours fait.

Frank dévisagea son vieil ami, perplexe. Qu’est-ce qu’il devait croire ? Il n’avait jamais réellement su comment prendre John. Il était tellement amical, mais il l’avait utilisé comme tremplin… Pourtant, ils avaient commencé comme des alliés, comme des amis, non ?…

Il s’aperçut que John cherchait Maya des yeux.

— Alors, où est-elle ?

— Quelque part dans le coin, dit Boone, d’un ton sec.

Ils n’avaient pas parlé de Maya depuis des années. Boone avait le regard dur, comme pour dire à Frank que c’était une question qui ne le regardait pas. Comme si tout ce qui était important à ses yeux, au fil des ans, avait échappé à son compagnon.

Franck partit sans un mot.

Le ciel était à présent d’un violet profond, strié de cirrus jaunes. Frank croisa deux personnages vêtus de dominos de bal masqué en céramique blanche, les antiques personnages de la Comédie et de la Tragédie, les mains nouées. Les rues de la ville étaient à présent sombres, et les fenêtres flamboyaient, révélant des silhouettes, des yeux inquiets sous les masques flous, qui cherchaient la source de cette tension dans l’air. Un son déchirant mais sourd montait sous la rumeur de la marée de la foule.

Il n’aurait pas dû être surpris. Non, sûrement pas. Il connaissait John aussi bien que l’on pouvait connaître n’importe quelle autre personne, mais il ne s’en était jamais réellement préoccupé.

Il passait entre les grands sycomores du parc.

Tout avait été si différent autrefois ! Ils avaient passé tellement de temps ensemble, amis. Mais rien n’avait compté. Maintenant, c’était la diplomatie par d’autres moyens.

Il regarda sa montre. Presque onze heures. Il avait rendez-vous avec Selim. Encore un rendez-vous. Toute une existence divisée en journées et en quarts d’heure l’avait habitué à courir d’un rendez-vous à un autre, à changer de masque, à affronter crise sur crise, à diriger, manipuler, à travailler dans une hâte qui n’avait pas de fin. Et voilà qu’il affrontait une fête : Mardi-Gras. Fassnacht ! Comme il l’avait toujours fait. Il n’existait aucune échappatoire dont il pût se souvenir.

Il pénétra sur un chantier. Le squelette de magnésium était entouré de piles de briques, de tas de pierres et de sable. Ce qui démontrait un certain laisser-aller. Il fourra dans ses poches quelques gros morceaux de briques, puis, en se redressant, il s’aperçut que quelqu’un l’avait observé – un homme de petite taille au visage mince, avec des dreadlocks[4] hirsutes et noires. Son regard intense avait quelque chose de déconcertant, comme s’il pénétrait tous les masques de Frank, comme s’il l’inspectait de tout près, comme s’il avait connaissance de ses plans, de ses pensées.

Effrayé, il battit rapidement en retraite vers les confins du parc. Lorsqu’il fut certain que l’autre l’avait perdu de vue, et que personne ne l’observait, il se mit à lancer des pierres et des fragments de briques vers la ville basse, de toutes ses forces. En même temps, il visait aussi le visage de l’étranger. Celui qui l’avait transpercé. Loin au-dessus de lui, la structure de la tente n’était qu’une trame diffuse faite d’étoiles occultées. On éprouvait ici une impression de liberté, dans le vent glacial. La circulation d’air avait été poussée au maximum, ce soir, bien sûr. Il entendit des bruits de verre brisé, des appels. Un cri. Très fort. Les gens devenaient fous. Il lança une dernière pierre en direction d’un grand panneau lumineux, de l’autre côté de la pelouse, et le manqua.

Il entra plus avant sous les arbres.

Tout près du mur sud, il distingua alors la silhouette de Selim, qui allait et venait sous un sycomore.

Frank ruisselait de sueur, mais sa voix demeura paisible quand il appela : « Selim ! »

Il glissa la main dans la poche de sa combinaison et trouva sous ses doigts les trois pastilles qu’il avait prises dans la serre. La synergie avait des effets puissants, bons ou mauvais. Il s’avança et étreignit brièvement le jeune Arabe. Le contenu des pastilles atteignit la peau de Selim à travers le coton léger de sa chemise. Et Frank recula.

À présent, Selim ne disposait plus que de six heures.

— Est-ce que tu as parlé à Boone ? demanda-t-il.

— J’ai essayé. Il ne m’a pas écouté. Il m’a menti. (C’était tellement facile de simuler la détresse.) Nous avons été amis pendant vingt-cinq ans, et il m’a menti !

Il cogna de la paume sur le tronc de l’arbre et les pastilles s’envolèrent dans l’obscurité. Il se maîtrisa.

— Sa coalition va proposer que toutes les colonies martiennes devront être fondées par les pays qui ont signé le premier traité.

C’était possible, et très certainement plausible.

— Il nous hait ! lâcha Selim.

— Comme il hait tout ce qui se met en travers de son chemin. Et il sait parfaitement que l’islam constitue encore une force réelle dans l’existence des peuples. Parce qu’il façonne la pensée. Et ça, il ne peut pas le supporter.

Selim frissonna. Frank vit qu’il avait les yeux plus brillants que jamais.

— Il faut qu’on l’arrête…

Frank se détourna et s’appuya contre un arbre.

— Je… je ne sais pas.

— Mais tu l’as dit toi-même. Ça ne sert à rien de parler.

Frank contournait l’arbre, avec une légère sensation de vertige.

Idiot, songea-t-il. Bien au contraire, parler est essentiel. Nous ne sommes faits que d’échanges d’informations. Et le langage nous est essentiel !

Il se rapprocha de Selim et lui demanda :

— Comment ?

— La planète. C’est le chemin que nous devons suivre.

— Les portes de la cité sont verrouillées, cette nuit.

Ce qui interrompit Selim, qui demeura immobile, les doigts crispés.

— Mais la porte de la ferme est encore ouverte, ajouta Frank.

— Pas les portes extérieures.

Frank répondit par un haussement d’épaules, laissant à l’autre le soin de trouver une solution.

Selim, enfin, cligna des yeux et fit :

— Ah…

Puis disparut.

Frank s’assit entre les arbres. Le sol était humide, sableux, brun. Le produit d’une ingénierie très poussée. Car rien dans la ville n’était naturel. Rien.

Après un moment, il se releva. Il s’avança dans le parc en observant les gens. Si je trouve une cité pure, j’épargnerai l’homme. Mais, dans un espace découvert, des personnages masqués se ruaient les uns contre les autres pour se battre, s’affronter, entourés de spectateurs qui humaient déjà l’odeur du sang.

Et Frank retourna sur le chantier pour se procurer d’autres briques. Il les lança. On le vit, et il dut s’enfuir. Replongeant sous le couvert des arbres, dans l’étroit territoire sauvage, pour échapper aux prédateurs alors que l’adrénaline montait en lui. La drogue la plus forte pour les humains. Et il explosa d’un rire féroce.

Soudain, il découvrit Maya. Elle était seule, près de la plateforme provisoire installée à l’apex de la cité. Elle portait un domino blanc, mais il n’y avait aucun doute : c’était bien elle. Il ne pouvait se tromper sur les proportions de sa silhouette, ses cheveux, sa pose. Oui, c’était Maya Toitovna tout entière. Les cent premiers, la petite bande : ils étaient désormais les seuls à compter vraiment pour lui, à rester vivants. Les autres n’étaient que des fantômes. Il se précipita vers elle, trébuchant sur les aspérités du sol. Il serrait un caillou, tout au fond d’une poche, et il pensait très fort : Dis quelque chose, espèce de pute ! Allez, dis n’importe quoi pour le sauver. Pour que je courre dans toute la ville pour le sauver !

Maya l’entendit et se retourna. Son domino blanc était phosphorescent et décoré de paillettes bleues. Difficile de discerner son regard.

— Salut, Frank, fit-elle, comme s’il ne portait pas de masque.

Il faillit alors faire demi-tour en courant.

Mais il resta là et lui dit :

— Bonsoir, Maya. C’est un beau crépuscule, non ?

— Superbe. La nature n’a vraiment aucun goût. On inaugurait une ville, mais ça ressemble au Jugement dernier.

Ils étaient sous un luminaire, debout au sommet de leur ombre.

— Tu t’es amusé ? demanda Maya.

— Beaucoup. Et toi ?

— Ça devient un peu agité.

— C’est compréhensible, non ? On est enfin sortis de nos trous, Maya. On est enfin à la surface ! Et quelle surface ! Ce n’est que sur Tharsis que tu peux profiter de telles perspectives.

— L’endroit a été bien choisi, je le reconnais.

— Ça deviendra une très grande ville. Mais toi, tu vis où, tous ces temps ?…

— À Underhill, Frank, comme toujours. Tu le sais bien.

— Mais tu n’y es jamais, n’est-ce pas ? Il y a plus d’un an que je ne t’ai vue.

— Si longtemps ? Tu sais, je suis souvent allée dans Hellas. Tu en as entendu parler, non ?

— Qui aurait pu me le dire ?

Elle secoua la tête dans un grand frémissement de paillettes.

— Frank…

Elle se détourna, comme si elle souhaitait échapper à tout ce qu’impliquait sa question.

Furieux, il lui barra le chemin.

— Et ce qui est arrivé sur l’Arès, Maya ? (Il avait la voix tendue et il tordit le cou pour essayer de se libérer la gorge.) Qu’est-ce qui s’est passé alors, Maya ?

Elle haussa les épaules sans lui répondre. Et elle resta longtemps silencieuse avant de le regarder avec attention.

— L’impulsion du moment, dit-elle enfin.

Ensuite, minuit sonna, et ils entrèrent dans ce moment martien, les trente-neuf minutes et demie entre minuit et minuit durant lesquelles toutes les horloges s’arrêtaient ou n’affichaient plus rien. C’était la solution pour laquelle les cent premiers avaient opté afin de réconcilier la journée martienne un peu plus longue que celle de la Terre avec les traditionnelles vingt-quatre heures. Ce qui, bizarrement, s’était révélé très satisfaisant. Chaque nuit, on pouvait échapper ainsi aux chiffres ou à la grande aiguille.

Et quand les cloches sonnèrent minuit, cette nuit-là, la ville devint folle. Ces quarante minutes ou presque, volées au temps, devaient être le summum de la fête. Tous le savaient instinctivement. Les feux d’artifice avaient été déclenchés, on applaudissait et on criait de toutes parts dans la clameur des sirènes. Frank et Maya s’étaient tus.

C’est alors qu’ils perçurent des cris, bien différents : inquiets, désespérés.

— Que se passe-t-il ? fit Maya.

Frank avait incliné la tête.

— Une bagarre. L’impulsion du moment, sans doute.

Elle se tourna vers lui et il ajouta très vite :

— On devrait peut-être aller jeter un coup d’œil.

Les cris s’intensifièrent. Ils dévalèrent le parc, allongeant le pas jusqu’à prendre le trot martien. Le parc semblait plus « rand et Frank, un bref instant, en fut effrayé.

Le boulevard central était couvert de détritus. Des gens jaillissaient de l’obscurité comme des hordes de prédateurs. Une sirène se mit à hurler, signalant une déchirure dans l’enveloppe de la cité. Des fenêtres explosaient. Un homme était allongé sur le dos, l’herbe autour de lui marquée de stries noires. Chalmers saisit le bras d’une femme qui se penchait sur lui.

— Qu’est-ce qui s’est passé ? cria-t-il.

La femme sanglotait.

— Ils se sont battus ! Ils se battent !

— Qui ? Les Suisses, les Arabes ?

— Des étrangers. Ausländer. (Elle le regardait sans le voir.) Allez chercher du secours !

Il rejoignit Maya, qui bavardait avec un groupe aggloméré autour d’une autre victime.

— Mais bon sang, qu’est-ce que ça veut dire ? fit-il pendant que les autres se dirigeaient vers l’hôpital.

— C’est une émeute. J’ignore pourquoi.

Elle était blême, les lèvres serrées.

Frank rejeta son masque.

Il y avait des éclats de verre sur toute la chaussée. Un homme accourait vers eux.

— Frank ! Maya !

Sax Russell. Jamais encore Frank n’avait vu le petit homme aussi excité.

— C’est John… On l’a agressé !

— Quoi ? s’exclamèrent-ils ensemble.

— Il a tenté de s’interposer dans une bagarre et trois ou quatre hommes lui ont sauté dessus. Ils l’ont assommé et l’ont enlevé !

— Et tu n’as pas essayé de les arrêter ? hurla Maya.

— Mais si – il y a toute une bande qui s’est lancée à leur poursuite. Mais ils nous ont semés dans la médina.

Maya regarda Frank.

Et il beugla :

— Mais qu’est-ce que ça signifie ? Où est-ce qu’on a pu l’emmener ?

— Jusqu’aux portes.

— Mais cette nuit, elles sont bouclées, non ?…

— Peut-être pas pour tout le monde.

Ils allèrent jusqu’à la médina. Les luminaires étaient brisés. Ils trouvèrent un capitaine de pompiers et gagnèrent la Porte turque. Le capitaine l’ouvrit et plusieurs pompiers se précipitèrent à l’extérieur, en enfilant leurs scaphandres. Dans la lueur de bathysphère de la ville, ils explorèrent les alentours. Les chevilles de Frank souffraient du froid de la nuit, et il percevait avec une acuité inhabituelle la configuration exacte de ses poumons : deux lobes de glace qui avaient été insérés dans sa poitrine pour refroidir les battements trop rapides de son cœur.

Ils ne trouvèrent rien au-dehors. Et ils retournèrent sous la tente, droit vers la paroi nord : la Porte syrienne. Une fois encore, ils sortirent sous les étoiles. Une fois encore, ils ne trouvèrent rien.

Il leur fallut réfléchir un certain temps avant de penser à la ferme. Ils étaient maintenant une trentaine. Ils franchirent à toute allure le sas et se répandirent entre les plantations.

Et ils le trouvèrent dans les radis. Le blouson relevé sur le visage, dans la position standard d’alerte atmosphérique. Il avait dû réagir inconsciemment, car ils découvrirent un hématome derrière une oreille en le retournant sur le côté.

— Ramenons-le à l’intérieur, coassa Maya. Vite !

Ils furent quatre à soulever John. Chalmers lui bloqua la tête entre ses mains, ses doigts entrelacés à ceux de Maya. Ils dévalèrent les marches, franchirent la porte en vacillant et rentrèrent dans la ville. L’un des Suisses les guida jusqu’au plus proche centre médical, déjà bondé de gens effondrés. John fut déposé sur une civière libre. Il était inconscient, l’air fermé, déterminé. Frank lui arracha son casque et entreprit de leur frayer un chemin en hurlant à l’adresse des docteurs et des infirmières. Tous l’ignorèrent jusqu’à ce qu’une doctoresse l’interpelle :

— Taisez-vous. J’arrive.

Elle dévala le couloir central et, avec l’aide d’une infirmière, installa John dans un moniteur.

Elle l’examina avec ce regard abstrait que les docteurs ont souvent. Elle palpait son cou, son visage, son crâne, son torse, le stéthoscope au cou…

Maya lui expliqua ce qu’ils savaient. La doctoresse décrocha un masque à oxygène, les lèvres crispées en une expression inquiète. Maya s’assit de l’autre côté, l’air défait. Depuis longtemps, elle avait ôté son domino.

Frank s’accroupit auprès d’elle.

— Nous pouvons continuer les soins, dit enfin la doctoresse, mais je crains qu’il soit irrécupérable. Il a trop longtemps manqué d’oxygène.

— Allez-y, dit simplement Maya.

C’est ce qu’ils firent, bien entendu. D’autres médecins intervinrent, John Boone fut emmené aux urgences. Et Frank attendit avec Maya, Sax, Samantha et quelques autres dans le couloir. Les docteurs allaient et venaient. Ils avaient tous la même expression neutre, qu’ils réservaient à la mort. Tous masqués. L’un d’eux apparut enfin et secoua la tête.

— Il est mort. Il a été trop longtemps exposé à l’extérieur.

Frank s’appuya contre le mur.

Lorsque Reinhold Messner était revenu de sa première ascension en solitaire de l’Everest, il était sérieusement déshydraté et dans un état d’épuisement absolu. Dans l’ultime étape de sa descente, il était tombé, avant de s’effondrer sur le glacier de Rongbuk. Il rampait lorsque la femme l’avait retrouvé. Il l’avait regardée au travers de son délire et il lui avait demandé : « Où sont mes amis ? »

Tout était tranquille. Ils n’entendaient que le souffle et le bruissement sourds auxquels, jamais, on n’échappait sur Mars.

Maya posa la main sur l’épaule de Frank, et il faillit s’effondrer, la gorge nouée, desséchée. Saisi par la douleur.

— Je suis désolé, parvint-il à dire.

Elle fronça les sourcils. Et son expression rappela à Frank celle des toubibs.

— Mais tu ne l’as jamais vraiment aimé.

— C’est exact.

Il se disait qu’il valait mieux être franc avec elle en cet instant, sur le plan politique. Mais il haussa les épaules et acheva d’un ton amer :

— Qu’est-ce que tu en sais ? De qui j’aime ou n’aime pas ?

Il repoussa sa main et se leva. Non, elle ne savait rien de tout cela. Il faillit pénétrer dans la salle des urgences, puis changea d’idée. Il aurait tout le temps durant la cérémonie funéraire. Il se sentait vide, et soudain il avait le sentiment que tout ce qui pouvait être bon avait disparu.

Il quitta le centre médical. Impossible de rien éprouver en de tels moments. Il traversa la ville étrangement silencieuse et entra dans le quartier de Nod.

Là, les rues scintillaient comme s’il y avait eu récemment une averse d’étoiles. Et les gens se serraient en groupes silencieux, pétrifiés. Frank Chalmers se fraya un chemin entre eux, sous le poids de leurs regards, droit vers la plate-forme installée au sommet de la ville. Tout en se disant : Maintenant, on va bien voir ce qu’on peut faire de cette planète.

DEUXIÈME PARTIE

Hors la Terre

1

— Étant donné qu’ils vont devenir dingues de toute façon, pourquoi ne pas envoyer des fous pour leur éviter ce genre de désagrément plus tard ? avait proposé Michel Duval.

Il plaisantait à demi : dès le départ, il avait estimé que les critères de sélection représentaient une collection aberrante de contradictions.

Ses collègues psychiatres avaient les yeux fixés sur lui. Et le président, Charles York, avait demandé :

— Pouvez-vous nous suggérer des modifications précises ?

— Peut-être pourrions-nous aller en Antarctique avec eux, afin de les observer durant cette première période qu’ils vont passer ensemble. Nous pourrions apprendre beaucoup de choses. Mais notre présence serait une inhibition. Je crois qu’il suffirait qu’un seul d’entre nous se joigne à eux.

Et c’est ainsi qu’ils avaient envoyé Michel Duval avec les cent cinquante finalistes rassemblés à la station de McMurdo. Le meeting d’ouverture ressemblait à n’importe quelle conférence scientifique internationale. Chacun dans sa discipline, ils y étaient tous familiarisés. Mais il y avait cependant une différence : ceci n’était que la poursuite d’un processus de sélection entamé des années auparavant et qui ne s’achèverait que dans un an. Et ceux qui seraient sélectionnés partiraient pour Mars.

Ils avaient donc vécu ensemble dans l’Antarctique pendant toute une année. Ils s’étaient familiarisés avec les abris et le matériel que des véhicules-robots déposaient déjà sur Mars. Ils avaient appris à vivre dans un milieu aussi froid et hostile que Mars. Ensemble. Ils étaient installés dans un essaim d’habitations, dans la Wright Valley, la plus large des vallées sèches de l’Antarctique. Ils entretenaient une ferme biosphère. Quand l’hiver austral survint, ils s’installèrent dans les habitats. Là, ils apprenaient des métiers secondaires ou tertiaires, et suivaient les programmes de simulation pour les tâches diverses qu’ils devraient accomplir à bord du vaisseau spatial Arès ou, plus tard, sur la planète rouge. En sachant qu’ils étaient sans cesse observés, évalués, jugés.

Ils n’avaient rien d’astronautes ou de cosmonautes, bien qu’il y en eût environ une douzaine parmi les sélectionnés. Dans leur majorité, les colons devraient être des experts dans des domaines qui seraient utiles dès le débarquement : médecine, informatique, robotique, conception de systèmes, architecture, géologie, conception de biosphères, ingénierie génétique, biologie, plus toutes sortes d’autres ingénieries et tout ce qui concernait la construction. Ceux qui étaient rassemblés à McMurdo constituaient un groupe impressionnant de spécialistes dans des sciences et professions diverses, et ils consacraient en plus une bonne part de leur temps à se former dans des domaines supplémentaires, à échanger leurs spécialités.

Mais sur chacune de leurs activités pesait constamment le poids de l’observation, de l’évaluation, du jugement. C’était une procédure stressante et qui faisait partie du test. Michel Duval avait le sentiment que c’était une erreur, car cela avait tendance à enraciner la réticence et la méfiance chez les futurs colons, ce qui empêchait par là même cette compatibilité que le comité de sélection était censé viser. Encore une contradiction de fait. Les candidats prenaient assez calmement cet aspect des choses, et il ne pouvait leur en vouloir. Il n’existait aucune stratégie plus efficace, et cette contradiction assurait le silence. Ils ne pouvaient s’autoriser à offenser qui que ce soit, ni à trop se plaindre. Ils auraient couru le risque d’être écartés, et de se faire des ennemis.

Ils se montraient donc tous suffisamment brillants et talentueux pour être distingués, mais suffisamment normaux pour pouvoir continuer. Ils étaient assez âgés pour avoir beaucoup appris, mais encore suffisamment jeunes pour supporter les rigueurs physiques. Ils étaient assez motivés pour se montrer performants, mais assez détendus pour être sociables. Et ils étaient tous assez dingues pour vouloir quitter la Terre à jamais, tout en étant suffisamment équilibrés pour cacher leur folie fondamentale, qu’ils défendaient en fait comme étant purement rationnelle, issue de la curiosité scientifique ou de telle ou telle attraction comparable. Ce qui paraissait la seule raison acceptable de vouloir effectuer ce voyage. Donc, très naturellement, ils prétendaient être les scientifiques les plus curieux de toute l’histoire de l’humanité ! Bien sûr, ça allait plus loin. À un certain degré, ils devaient être aliénés, aliénés et assez solitaires pour pouvoir laisser derrière eux tous ceux qu’ils avaient connus au cours de leur vie – tout en conservant assez de liens et de sens social pour s’entendre avec leurs nouvelles relations de Wright Valley, avec chaque membre de ce minuscule village que deviendrait la colonie. Les contradictions n’en finissaient pas ! Ils devaient être à la fois extraordinaires et extrêmement ordinaires, pris isolément ou tous ensemble. Un défi impossible, et qui constituait pourtant un obstacle aux désirs les plus profonds inscrits dans leur cœur, qui en faisait l’essence même de l’anxiété, de la peur, de la rancune, de la colère. Et qui dominait tous les autres stress…

Mais cela aussi faisait partie du test. Michel ne pouvait que les observer avec un intense intérêt. Certains craquaient, d’une façon ou d’une autre. Un ingénieur en énergie thermique, américain, s’était isolé de plus en plus, avant de détruire plusieurs patrouilleurs, et il avait dû être écarté de force et éliminé de la sélection. Deux Russes étaient devenus amants avant de se séparer avec une violence telle qu’ils ne pouvaient plus se revoir, et eux aussi avaient dû quitter la colonie. Ce genre de mélodrame illustrait parfaitement les dangers des liaisons qui tournaient mal, et tous se montraient particulièrement prudents à cet égard. Mais des liaisons continuaient à se nouer et, lorsqu’ils quittèrent l’Antarctique, on enregistra trois mariages. Les six heureux élus pouvaient se considérer comme « sauvés » en un certain sens, mais les autres, pour la plupart, étaient tellement fascinés par Mars qu’ils conservaient cette part de leur vie en réserve. Ils gardaient leurs rapports très discrets, le plus souvent ignorés de tous et, surtout, du comité de sélection. Michel Duval savait qu’il n’observait que la partie émergée de l’iceberg. Que des événements critiques se produisaient qui échappaient à sa surveillance. Durant les brèves heures de la journée, certains s’enfuyaient du camp pour aller jusqu’à Lookout Point. D’autres suivaient. Et ce qui s’y passait laisserait une tache indélébile. Mais Michel ne le saurait jamais.

Puis ils quittèrent l’Antarctique, et l’équipage fut définitivement choisi. Cinquante hommes et cinquante femmes : trente-cinq Américains, trente-cinq Russes, plus trente autres venus de diverses nations, réparties par moitié selon l’influence des deux puissances maîtresses. Il avait été difficile de maintenir une telle symétrie, mais le comité de sélection avait tenu bon.

Les gagnants s’envolèrent pour Cap Canaveral ou Baïkonour. À partir de ces deux bases, ils seraient mis sur orbite.

À ce stade, ils se connaissaient tous très bien, et ne se connaissaient pas du tout. Michel se disait qu’ils formaient une équipe qui avait connu des rapports amicaux, ainsi qu’un certain nombre de cérémonies de groupe, de rituels, d’habitudes et de tendances. Et, au nombre de ces tendances, il y avait l’instinct de se cacher, de jouer un rôle, de déguiser son moi véritable. Peut-être était-ce la simple définition de l’existence du village, de la vie sociale. Mais il lui semblait que c’était plus que cela : nul ne s’était jamais battu avec autant d’acharnement pour faire partie d’un village. Et la division radicale entre la vie publique et la vie privée qui en était résultée était aussi nouvelle qu’étrange. Un courant sous-jacent de compétition existait désormais entre eux, le sentiment constant et subtil que chacun d’entre eux était seul et que, en cas de problème grave, ils étaient susceptibles d’être abandonnés par les autres, et expulsés du groupe.

Le comité de sélection avait réussi à susciter ainsi les problèmes qu’il avait souhaité prévenir. Et certains en avaient conscience. Donc, tout naturellement, ils prirent grand soin d’inclure dans la liste des colons de Mars le psychiatre le plus qualifié à leurs yeux.

Et ils choisirent Michel Duval.

2

Tout d’abord, ce fut comme un grand coup dans la poitrine. Puis ils furent repoussés au fond de leurs sièges et, durant une seconde, la pesanteur leur fut presque familière. Un g qu’ils ne connaîtraient plus. L’Arès avait été mis sur orbite autour de la Terre à 28 000 kilomètres à l’heure. Durant plusieurs minutes, ils passèrent en phase d’accélération. La poussée des fusées était si puissante que leur vision devint floue sous l’effet de l’aplatissement de la cornée et qu’ils eurent de la difficulté à respirer. Quand ils atteignirent 40 000 kilomètres à l’heure, la combustion fut coupée. Ils étaient libérés de l’attraction terrestre, en orbite autour du soleil.

Dans leurs sièges delta, ils clignaient des yeux, le teint encore rouge, le cœur battant. Maya Katarina Toitovna, dirigeant officiel du contingent russe, promena les yeux autour d’elle. Les autres semblaient assommés. Quand on est obsédé et que l’on accède à l’objet de son désir, que peut-on bien ressentir ? Difficile à dire, en fait. En un sens, leur vie s’achevait là. Pourtant, quelque chose d’autre, une vie différente venait de commencer. Enfin… Et elle était emplie de tant d’émotions simultanées qu’il était impossible de ne pas être déconcerté. Ils affrontaient un schéma d’interférences : certains sentiments étaient effacés et d’autres renforcés. En débouclant sa ceinture, Maya sentit un sourire crisper son visage, et elle le retrouva chez les autres en écho. Un sourire d’impuissance. Sauf chez Sax Russell, impassible comme un hibou, les yeux fixés sur les écrans de la chambre des ordinateurs.

Ils dérivèrent en apesanteur. On était le 21 décembre 2026 et ils se déplaçaient plus vite que n’importe qui auparavant. Ils étaient en route vers Mars. Ils venaient d’entamer leur voyage de neuf mois : plutôt un voyage qui durerait jusqu’au terme de leur existence. Ils étaient livrés à eux-mêmes.

Les responsables du pilotage de l’Arès se placèrent devant les consoles de commande et donnèrent les ordres d’éjection des fusées de contrôle latérales. L’Arès se mit en rotation pour se stabiliser à quatre tours par minute : les colons retombèrent sur le sol, sous une gravité de 0,38 g, très proche de ce qu’ils connaîtraient sur Mars. Des années de tests leur avaient appris que ce serait une pesanteur plutôt agréable à supporter, et certainement plus que l’apesanteur absolue. Maya trouva cette impression superbe. La sensation de pression, d’attirance, était presque annulée mais, pourtant, ils gardaient aisément l’équilibre. Un parfait équivalent de leur état d’esprit. Ils se dirigèrent en titubant un peu vers la vaste cantine du Torus D, excités et joyeux, marchant sur l’air.

Ce fut comme un grand cocktail, comme s’ils célébraient leur départ. Maya se promenait au milieu des autres en sirotant une coupe de champagne, avec un sentiment de bonheur et d’irréalité qui lui rappelait son mariage, bien des années auparavant. Mais ce mariage-ci aurait le meilleur des destins, songea-t-elle, parce qu’il durerait éternellement.

L’ambiance était saturée par les conversations.

— C’est une symétrie, moins sociologique que mathématique. Une sorte d’équilibre esthétique.

— On espère avoir des milliards d’hectares à se partager, mais ça ne sera pas facile.

Maya refusa un autre verre : elle se sentait déjà passablement étourdie. Et puis, elle avait du travail. Elle était, pour ainsi dire, maire-adjointe de ce village, responsable des dynamiques de groupe qui promettaient d’être complexes. Les habitudes de l’Antarctique revenaient déjà, même en ce moment de triomphe, et elle ne pouvait s’empêcher d’écouter et d’observer, comme une sociologue ou une espionne.

— Les psys ont leurs raisons. Nous allons finir comme cinquante couples très heureux.

— Et ils les connaissent déjà.

Ils riaient. Intelligents, équilibrés, extraordinairement bien élevés. Était-ce enfin cette société rationnelle, cette communauté scientifiquement élaborée dont avait rêvé le siècle des Lumières ? Mais il y avait Arkady, Nadia, Vlad, Ivana. Elle connaissait trop bien le contingent russe pour se bercer d’illusions. Il était probable qu’ils allaient finir par ressembler à un dortoir d’étudiants dans une université technique, avec des frasques bizarres et des liaisons agitées. Si ce n’est qu’ils avaient l’air un peu mûrs pour ce genre de chose : plusieurs hommes commençaient à perdre leurs cheveux, et tous avaient des mèches grisonnantes, les femmes comme les hommes. Leur moyenne d’âge était de quarante-six ans, les extrêmes de trente-trois (pour Hiroko Ai, prodige japonais du concept de biosphère) à cinquante-huit (pour Vlad Taneev, lauréat du Nobel de médecine).

Mais, dans l’instant présent, c’était l’éclat de la jeunesse qu’on lisait sur tous les visages. Arkady Bogdanov était une eau-forte : les cheveux et la barbe roux, le teint rougeaud. Ses yeux d’un bleu électrique contrastaient singulièrement dans ce visage, et ils parurent jaillir de ses orbites quand il s’écria joyeusement :

— Libres ! On est enfin libres ! Nous et nos enfants, nous sommes enfin libres !

Les caméras vidéo avaient été coupées après les interviews que Janet Blyleven avait réalisées pour les stations de télé de « là-bas ». Désormais, ils n’avaient plus de contact avec la Terre, du moins dans la cantine, et Arkady s’était mis à chanter au milieu des verres levés. Maya s’arrêta pour se joindre à leur groupe. Enfin libres. C’était difficile à croire. Ils étaient réellement en route vers Mars ! Partout, des groupes bavardaient. Ici, il y avait des célébrités mondiales dans leur discipline. Ivana avait partagé un prix Nobel de chimie, Vlad était l’un des plus grands médecins-biologistes sur Terre, Sax était au panthéon des théoriciens subatomiques, et Hiroko était la plus brillante des biologistes dans le domaine des systèmes vitaux.

Maya était un de leurs chefs. Ce qui était plutôt intimidant. Ses talents d’ingénieur et de cosmonaute étaient assez modestes et c’était probablement ses dons de diplomate qui l’avaient désignée. Elle avait été choisie pour diriger l’indocile équipe russe et les quelques membres du Commonwealth – ce qui était parfait. Un travail intéressant auquel elle était habituée. Et ses talents particuliers deviendraient sans doute les plus précieux à bord. Ils devaient absolument s’entendre, après tout. Et c’était une question d’habileté, de ruse, et de volonté : la volonté de plier les autres à sa propre volonté !

En promenant les yeux sur tous ces visages rayonnants, elle ne put s’empêcher de rire. Tous ceux qui étaient à bord du vaisseau excellaient dans leur domaine, mais certains étaient encore plus brillants. C’était à elle de les identifier, de les isoler, de les former. Son rôle de dirigeant en dépendait car, à long terme, se disait-elle, ils deviendraient une espèce de méritocratie scientifique. Et, dans une société telle que celle-ci, les talents les plus extraordinaires détenaient les vrais pouvoirs. Lorsque la pression nécessiterait une réaction, ce seraient eux les vrais chefs de la colonie – eux, ou bien ceux qui les influenceront.

Elle regarda autour d’elle et découvrit son égal opposé, Frank Chalmers. Dans l’Antarctique, elle n’était pas parvenue à vraiment le connaître. Il était grand, costaud et brun. Plutôt liant, très énergique, mais difficile à percer. Elle le trouvait séduisant. Est-ce qu’il avait le même regard qu’elle sur les choses ? Elle n’aurait su le dire. Il bavardait avec un groupe, à l’autre extrémité de la salle, l’air attentif comme d’habitude, la tête légèrement inclinée, toujours prêt à décocher une réplique spirituelle. Elle se dit qu’il faudrait qu’elle en sache plus à son propos. Bien mieux : elle devait apprendre à s’entendre avec lui.

Elle traversa la salle, et s’arrêta près de lui. Elle pencha la tête tout en faisant un signe bref à leurs camarades.

— Ça va être bien, vous ne pensez pas ?

Chalmers lui jeta un regard.

— Si ça se passe bien, oui.

Après la fête et le dîner, Maya, incapable de dormir, partit à l’aventure dans l’Arès. Ils avaient tous séjourné dans l’espace auparavant, mais jamais à bord d’un vaisseau aussi énorme. À la proue, il y avait une sorte de studio-terrasse, une alvéole unique, comme une cabine de beaupré. Elle était en rotation permanente dans le sens opposé à celui du vaisseau, et donc stable en permanence. C’est là qu’on avait installé les instruments d’observation solaire, les antennes radio, et tout le matériel qui devait fonctionner hors rotation, à l’extrémité d’une chambre-bulbe en plastique transparent que l’on avait très vite surnommée le dôme-bulle. Grâce à lui, l’équipage avait une vue stable des étoiles et un aperçu d’une vaste partie du vaisseau, à l’arrière.

Maya flotta jusqu’à la baie pour observer avec curiosité le vaisseau. On l’avait construit à partir de réservoirs de navettes. Au début du siècle, la NASA et la Glavkosmos avaient commencé à fixer de petites fusées d’appoint sur les réservoirs pour les larguer sur orbite. Des milliers de réservoirs avaient été expédiés de cette manière, avant d’être pris en remorque jusqu’aux chantiers pour y être recyclés. Ils avaient ainsi permis la construction de deux grandes stations spatiales, une L5, et une autre en orbite lunaire, le premier vaisseau habité vers Mars, plus d’innombrables cargos chargés de matériel à destination de la planète rouge. Et ainsi, lorsque les deux grandes agences spatiales avaient décidé de construire l’Arès en commun, la pratique du recyclage de réservoirs était courante : adjonction d’unités de couplage standard, aménagements d’habitat, des systèmes de propulsion, et tout le reste.

Et la construction du grand vaisseau avait duré moins de deux ans.

Il avait l’air d’avoir été bricolé avec un jeu de modules pour enfant. Les cylindres, rattachés à leurs extrémités, créaient des formes complexes – et, dans ce cas précis, huit hexagones de cylindres connectés qu’ils appelaient des torus, tous alignés et pointés sur un moyeu tubulaire constitué d’un assemblage de cinq lignes de cylindres. Les torus étaient connectés au moyeu par des rayons flexibles et ultra-minces, et l’ensemble de la chose évoquait un engin agricole, le bras principal d’une moissonneuse, par exemple, ou un dispositif d’arrosage mobile. Ou encore, songea Maya, huit beignets bien cuits piqués sur un bâton. Un gosse aurait vraiment apprécié le spectacle.

Les huit torus avaient été construits avec des réservoirs américains, et le paquet de cinq éléments du moyeu était russe. Tous les réservoirs étaient longs de cinquante mètres pour dix de diamètre. Maya se mit à dériver sans but vers le bas puits du moyeu central. Elle n’était pas pressée. Elle se laissa tomber dans le Torus G. Les pièces étaient de toutes les tailles et de toutes les formes, les plus grandes occupaient plusieurs réservoirs. Elle en traversa une qui ressemblait plus à un hangar qu’à une cabine, mais la plupart des réservoirs avaient été divisés en chambres. Elle croyait savoir qu’il y en avait au total plus de cinq cents, ce qui représentait en surface habitable l’équivalent d’un grand hôtel.

Mais est-ce que cela suffirait ?…

Peut-être. Après l’Antarctique, la vie, à bord de l’Arès, était un séjour de libération, de détente labyrinthique. Aux alentours de six heures, chaque matin, la lumière, dans les torus, augmentait lentement jusqu’à évoquer le gris du ciel à l’aube. Vers six heures et demie, elle montait encore d’un degré pour marquer le « lever du soleil ». Et Maya se réveillait alors, comme elle l’avait toujours fait. Après un tour dans la salle de bains, elle se rendait à la cuisine du Torus D, préparait son petit déjeuner et l’emportait jusqu’au grand réfectoire. Elle s’installait à une table, entre les citronniers en pot. Des colibris, des pinsons, des tangaras, des moineaux et des loriots picoraient autour d’elle et s’envolaient entre les vignes qui s’entrelaçaient sur le plafond voûté du grand cylindre peint dans un ton gris-bleu qui lui rappelait le ciel d’hiver de sa ville natale, Saint-Pétersbourg. Elle mangeait lentement en les observant et se détendait dans son siège, écoutant vaguement les bavardages autour d’elle. Un petit déjeuner de vacances ! Après toute une vie laborieuse, elle avait tout d’abord trouvé ça pénible, et même inquiétant, comme un luxe qu’elle aurait volé. C’était tous les jours dimanche matin, comme disait Nadia. Mais les dimanches matin de Maya n’avaient jamais été particulièrement indolents. Quand elle était enfant, c’était toujours le moment où elle devait faire le ménage dans la pièce unique où elle vivait avec sa mère, qui était docteur et qui, comme la plupart des femmes de cette génération, devait travailler durement pour gagner sa vie, élever sa fille, payer le loyer, assurer l’alimentaire, tout en poursuivant sa carrière.

Pour une femme, c’était trop, et elle avait rejoint les rangs de celles qui protestaient sous le gouvernement des Soviets, et exigeaient d’être mieux traitées.

Ce qui leur avait donné la moitié des emplois rémunérés tout en leur laissant toutes les tâches domestiques. Plus question d’attendre, plus question de subir en silence : elles devaient profiter de l’instabilité tant qu’elle durait.

Il arrivait à la mère de Maya de s’exclamer, tout en préparant leur maigre repas : « Il y a tout sur cette table, tout sauf la nourriture ! »

Et elles en avaient peut-être profité. Durant l’ère soviétique, les femmes avaient appris à s’entraider, à former un monde quasi autonome de mères, de sœurs, de filles, de babushkas, de collègues, d’amies aussi bien que d’étrangères. Avec l’arrivée du Commonwealth, les gains acquis avaient été consolidés et elles avaient pu s’inscrire un peu plus dans la structure du pouvoir, dans les dures oligarchies mâles du gouvernement russe.

Le programme spatial avait été l’un des domaines les plus touchés. La mère de Maya, qui participait aux recherches de médecine spatiale, avait toujours professé que les cosmonautes auraient besoin d’un apport féminin, ne serait-ce que pour des expérimentations strictement féminines.

— Ils ne peuvent quand même pas nous brandir constamment Valentina Terechkova ! se plaignait-elle.

Vraisemblablement, elle avait raison, puisque, après ses études d’ingénieur en aéronautique à l’université de Moscou, Maya avait été acceptée dans un des programmes de Baïkonour. Elle s’en était très bien tirée et avait été affectée à la mission Novy Mir. Elle avait entrepris de revoir la conception de l’habitat pour en améliorer l’ergonomie. Nommée commandante de la station pendant un an, elle avait participé à deux opérations de réparations urgentes qui lui avaient valu sa réputation. Plus tard, nommée à divers postes administratifs à Baïkonour, puis à Moscou, elle en avait profité pour s’insérer dans le petit politburo du Glavkosmos, en manipulant subtilement les hommes les uns contre les autres. Elle en avait épousé un, en avait divorcé, et s’était hissée vers le sommet du Glavkosmos en tant qu’agent libre, jusqu’à devenir membre du cercle intérieur suprême, le double triumvirat.

Et maintenant, elle était là, profitant paresseusement de son petit déjeuner. Comme disait Nadia, sarcastique :

— C’est tellement civilisé.

Nadia était une des meilleures amies de Maya à bord de l’Arès. Elle était petite et rondouillette, avec un visage carré et des cheveux poivre et sel coupés au carré. Maya, qui savait qu’elle était jolie et que cela l’avait souvent aidée, appréciait la simplicité de Nadia qui, d’une certaine manière, soulignait sa compétence. Nadia était ingénieur, très efficace, experte dans la construction en climat froid. Elles s’étaient connues à Baïkonour vingt ans auparavant, et elles avaient vécu plusieurs mois ensemble à bord de la station Novy Mir. Au fil des années, elles étaient devenues comme des sœurs : elles ne se ressemblaient guère, n’étaient pas souvent ensemble et, pourtant, elles étaient intimes.

Nadia, en cet instant même, regardait autour d’elle et proclamait :

— C’est une idée horrible que d’avoir séparé les quartiers d’habitation des Américains et des Russes dans des torus différents. On travaille avec eux durant toute la journée, mais on se retrouve ici avec toujours les mêmes têtes. Ça ne fait que renforcer les divisions qui existent entre nous.

— Nous devrions peut-être leur proposer de partager nos chambres.

Arkady, qui se goinfrait de roulés au café, se pencha vers elles.

— Ça ne serait pas suffisant, dit-il comme s’il avait suivi la conversation dès le départ. (Sa barbe rousse, plus hirsute de jour en jour, était parsemée de miettes.) On devrait décider de déménager tous les dimanches et d’échanger nos quartiers au hasard. Comme ça, les gens apprendront à mieux se connaître et il y aura moins de clans. Et puis, le sens de l’appropriation en sera réduit.

— Mais ça me plaît, moi, d’avoir ma chambre, protesta Nadia.

Arkady engouffra un autre roulé au café avant de sourire, tout en mâchonnant. On pouvait considérer comme un miracle qu’il ait passé les épreuves de sélection.