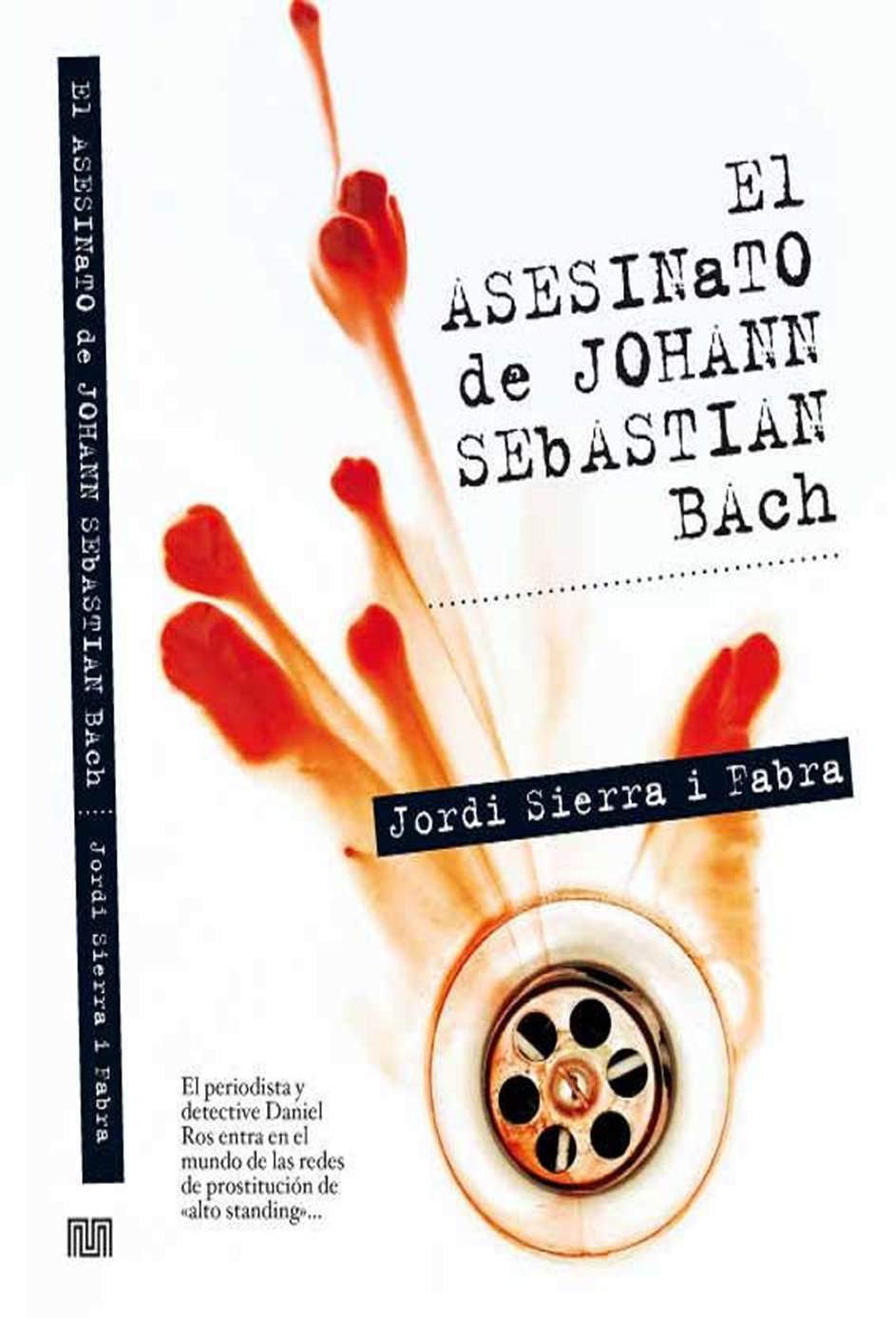

Jordi Sierra i Fabra

El asesinato de Johann Sebastian Bach

© 2010

I

Abrí los ojos a las diez y siete minutos.

En otras circunstancias habría sido suficiente, pero no aquella mañana y después de la noche que acababa de pasar, con un calor sofocante y el ruido de la calle llegando hasta mi piso. Los locos del volante y las dos ruedas que tomaban la plaza de San Gregorio Taumaturgo, Ganduxer arriba o girando por Compositor Johann Sebastian Bach -calle Juan Sebastián Bach para los amigos-, siempre han creído que la plaza es como una chicane maravillosa en medio de un circuito urbano. A veces oía una caída, un choque, un derrape de susto, y aparecía mi lado más sádico, porque me alegraba.

Mi editor me esperaba a media mañana. Lo de «media mañana» era tan ambiguo como para permitirme llegar a las doce, minuto más minuto menos. Y antes quería pasar por el periódico. Era un 1 de septiembre como cualquier otro.

Aunque no en mi edificio, ni en mi calle.

De hecho, allí el verano continuaba, y con él, la sensación de vacío y de olvido.

Cualquier edificio de la parte alta de cualquier ciudad huele a vacío y a olvido a lo largo del verano. El silencio es sobrecogedor puerta a puerta. Quizá en otros barrios de Barcelona el día 1 de septiembre significase algo. En el mío, no. La Operación Retorno, inicio de la monotonía y la rutina, no era lo mismo. De los veinticuatro vecinos del edificio, contando las dos escaleras gemelas, creo que unos veinte seguían fuera de la ciudad, aprovechando las dos semanas que faltaban para que abriesen los colegios, el auténtico toque de queda estival. Así pues, dormir en un edificio muerto y oscuro tenía su morbo. Uno podía sentirse como un astronauta en un universo poblado de vida, lejana y cercana a la vez.

Salvo por los coches y las motos de la plaza.

Además del camión de la basura que gime como un loco a la una y media mientras los operarios reparten golpes a diestro y siniestro con los contenedores, los que a veces riegan esos mismos contenedores con aparatos que parecen llevar motores fuera borda, las sirenas de alarma de coches o pisos que se disparan solas.

Me levanté de la cama algo espeso. Nada que una ducha no pudiera solucionar. Recordaba haber soñado algo, pero no sabía muy bien el qué. Eso suele molestarme. De los sueños salen no pocas ideas. Uno de los sueños, además, había venido acompañado de gritos o algo así. Estaba casi seguro.

– Joder…

Durante medio mes de agosto había estado nublado, con tormentas súbitas y bajadas de temperatura inesperadas. En cambio, ahora le daba por apretar, y fuerte.

Mi depresión anual suele llegar en otoño, cuando el verano se va definitivamente. Sin embargo, a veces se adelanta o aparece de forma inesperada. Por ejemplo, esa mañana. O el espejo se estaba arrugando, o la noche había sido peor de lo esperado, o era yo quien estaba decayendo. Una señora maravillosa me había dicho en julio aquello de que yo era «un hombre interesante». Malo. Es la forma que tienen de decir que eres feo, o de camuflar con habilidad que «interesante» no significa que le «intereses» precisamente a ella.

Me duché con generosidad. Estuve cinco minutos largos bajo el agua. Cereales con leche para desayunar y la ropa más cómoda posible para vestir: vaqueros, una camisa y una chaqueta de hilo modelo «la arruga es bella», sólo para tener cierta imagen respetable, llegado el caso. Tanto en la ducha como mientras desayunaba y me vestía, intenté recordar lo de los sueños, lo de los posibles gritos. Tenía la vaga sensación de haber abierto los ojos para prestar atención, y después…

No estaba seguro de que pudiera escaparme del periódico a tiempo para ir a ver a Mariano, mi editor. En el periódico siempre trataban de retenerme por cualquier motivo, y más en verano. Cuando uno es periodista de calle, y se limita a una columna más o menos diaria con foto incluida para personalizarla, al resto de la humanidad se le antoja que tiene una vida regalada. Y nadie salvo dos personas sabía de mi otra faceta, la de escritor de novelas policiacas con seudónimo.

Salía de mi piso a las diez y cincuenta minutos.

Suelo bajar a pie las tres plantas, pero ese día no lo hice. Me detuve frente al ascensor y lo llamé. No pulsé el interruptor de la luz, pero, a pesar de la penumbra clareada por la cristalera situada entre los dos pisos, reparé en el detalle.

Ésa fue la diferencia: que reparé en el detalle.

De no haberlo hecho, habría tomado el ascensor, bajado a la calle, y el día habría sido como cualquier otro.

Pero no iba a serlo.

La puerta del piso que había enfrente del mío, el tercero segunda, estaba ligeramente abierta. De una manera inapreciable. No me sorprendió demasiado, porque, tratándose de mi maravillosa vecina, todo era posible. Lo que sí me sorprendió fue que ella estuviese ya en casa. Laura Torras no era nada común, así que me la imaginaba tostándose al sol en cualquier playa caribeña y, por desgracia para la mayoría, acompañada. Por algo era una de las mujeres más bellas que jamás hubiese visto. Era tan bella como distante en lo que respecta a mí, aunque a veces hablásemos en el ascensor o en el rellano, como los buenos vecinos que éramos.

Por Dios, Laura Torras era todo lo que los solitarios y no tan solitarios sueñan alguna vez en la monotonía de sus existencias: el deseo, la fantasía, el morbo, la suma visual de cientos de modelos que aparecen en las pasarelas y que te vacían el sentido en los reportajes de televisión, y el resumen de todas las actrices que te quitan el sentido en la butaca del cine. Era la suma y el resumen de todo porque ella era real, estaba allí, en la puerta de enfrente de mi piso. Olía a vida y era la vida.

Encendí el interruptor de la luz. Había demasiado silencio como para justificar el que aquella puerta estuviese entornada. Y hubo todavía más cuando el ascensor se detuvo en el rellano y terminó su suave zumbido. En verano, los ladrones saquean no pocos pisos en las casas-mausoleo de la parte alta. Las alternativas más viables, sin embargo, eran dos: que Laura estuviese dentro porque olvidó algo al salir y había vuelto a entrar, o que al salir se hubiese dejado la puerta mal cerrada.

Me acerqué.

Y abrí la puerta un poco más, apenas un palmo, sólo para escuchar mejor.

La luz que tenía a mis espaldas apenas si desparramó un poco de claridad más allá del quicio de la puerta de madera tapizada con piel negra.

Suficiente para que viera las manchas, oscuras.

Nacían a un metro escaso de la entrada y desaparecían en el interior del recibidor.

Soy curioso, es evidente. Soy periodista. Eso no me da ninguna licencia, pero sí es una coartada para hacer según qué cosas. Los periodistas lo justificamos todo. Y también los escritores. Sin embargo, debo decir en mi favor que las manchas de sangre son iguales en todas partes. Y había visto bastantes en mi vida.

– ¡Laura!

No tuve ninguna respuesta.

Abrí la luz del recibidor. Era de diseño. Una docena de puntos de luz, muy tenues, acribilló el lugar desde las alturas. El piso también era de diseño, pero ya había estado allí una vez y no me fijé demasiado. En cambio, lo de las manchas era otra cosa. Empapaban la moqueta. Y no eran pocas. Una de ellas era enorme.

Luego seguían un rastro hacia el interior del piso.

– ¡Laura!

Me agaché y rocé la mancha más próxima. No estaba seca, pero tampoco era de cinco minutos antes. La humedad y el calor me transmitieron un tacto pegajoso. El vértigo que ya había nacido en mí con la primera alarma se me disparó y me empujó. Supongo que debí haber salido para llamar a la policía, pero es evidente que no lo hice. Nací periodista. Cerré la puerta, más por inercia que por cualquier otra cosa, y mientras trataba de no pisar ninguna de aquellas alarmas enrojecidas di un par de pasos hasta la puerta que comunicaba el recibidor con el resto del piso.

Ya no volví a llamar a mi vecina.

Laura Torras no iba a enamorar a nadie más con su perfección de diosa terrenal.

Y lo primero que pensé fue que alguien debía de odiarla mucho para hacerle lo que le había hecho.

II

Lo segundo que pensé es que el asesino tal vez fuese un forense aplicado, por la forma en que el cuerpo estaba abierto. Después no. Me bastó un segundo vistazo, una vez superado el horror y el asco, para darme cuenta de que aquello parecía más bien una autopsia inacabada, una chapuza cruel y salvaje.

Laura Torras estaba desnuda. Tenía el cuerpo abierto en canal, desde el sexo hasta los pechos, con las vísceras desparramadas a ambos lados, arrancadas con violencia. Un segundo corte cruzaba el primero por debajo de los senos, formando una cruz. Por arriba, la cabeza estaba separada del tronco mediante un enorme tajo que la había degollado.

Sin embargo, todo eso no era lo peor.

El cuerpo estaba rodeado de fotografías, encerrado en un círculo de imágenes que formaban un halo espectral. Todas eran de la propia Laura, que posaba como modelo, anunciaba objetos diversos o sonreía a la cámara con perversa inocencia. Cien imágenes, cien peinados, cien maquillajes, cien trajes, cien sonrisas.

Todavía había más.

Laura Torras tenía un vibrador hundido en la boca y una botella de cava hundida en el sexo.

Abierta de brazos y piernas, rota, rodeada por las fotografías y con aquellas dos curiosas piezas incrustadas en su cuerpo, la sensación final era… irreal.

Alguien se había despachado a gusto.

Alguien debía de odiarla mucho.

No soy morboso. Estaba galvanizado y tenía ganas de vomitar los cereales, pero aun así me acerqué para verle la cara. Tenía los ojos abiertos, y el rostro mostraba el estupor que la inminencia de la muerte le había causado. Cabía preguntarse si había muerto antes de la tortura o después.

Estaba tan pendiente del suelo, de ella y de no pisar la sangre, que todavía no había visto la escena que rodeaba el cadáver. Cuando me aparté, sin saber si iba a vomitar o no, tuve que hacerlo. Un vendaval había arrasado el piso. Muebles caídos, cuadros en el suelo, sillas rotas, objetos de decoración aplastados, y la ropa de la propia Laura diseminada y rasgada por doquier a modo de sudario final. Un mundo de recuerdos barrido por la mano metódica de un sádico. La luz del día que entraba por las cortinas lo bañaba todo de quietud.

Entonces me fijé en las paredes, desnudas.

De objetos, pero no de palabras.

CERDOS.

Se repetía tal vez cien o más veces. En todos los tamaños, de todas las formas, «CERDOS», «CERDOS», «CERDOS». Sólo eso. Creo que el asesino la habría escrito más y más de no haber sido porque la tinta ya se le había terminado. Y la tinta era la propia sangre de Laura.

El cojín que había utilizado como brocha yacía muy cerca de mí.

No supe qué hacer, lo reconozco. Estaba paralizado por la sorpresa. Laura, mi vecina, un objeto de deseo, una presencia de ensueño, una tentación que vivía al lado (o arriba, como Marilyn Monroe en la película), estaba tan muerta como mi energía. Nunca más podría recordarla como había sido. Ahora la vería siempre así, como la tenía delante. La tortura de un recuerdo.

Hacía calor allí dentro. Empezaba a tener la ropa húmeda. Las ventanas…, los resquicios… Todo ello estaba cerrado. A pesar de ello, una mosca andaba zumbando en torno al cuerpo. Ese sonido me hizo reaccionar. Todavía no olía, pero no tardaría en hacerlo. Traté de no tocar nada, me dirigí al balcón y abrí la puerta unos centímetros. Regresé al lado del cadáver y por primera vez me di más cuenta de lo que no veía que de lo que sí veía.

¿Y el cuchillo que se había utilizado en la carnicería?

No quería remover mucho. Una voz me gritó que llamara a Paco inmediatamente. Entonces recordé que Paco estaba fuera, que no llegaba hasta el lunes. El que tu mejor amigo sea inspector de policía siempre es una garantía. Pero yo nunca he hecho caso de mis voces. Para bien o para mal, lo que manda en mí es el instinto. Y mi instinto no me decía nada especial. Mi instinto me mantenía allí dentro sin salir corriendo, tal vez porque me sentía culpable de algo.

Salí de la sala. El piso de mi vecina era como el mío, pero al revés. Inspeccioné la cocina y la zona de servicio. Nada. Por allí no había pasado el vendaval maníaco. A continuación me dirigí a la parte del piso destinada a las habitaciones, que se ubicaba a la izquierda. Deduje que la habitación de Laura debía de ser la misma que aquella en la que dormía yo en mi casa. Lo era porque la puerta estaba abierta y un rastro de prendas femeninas me conducía hasta ella. Metí la cabeza y, dado que la persiana también estaba subida allí y la luz era diáfana, lo primero que me sacudió el espíritu, por encima de lo revuelto que estaba todo, fue el gran retrato de la dueña de la casa que colgaba de la pared.

Un desnudo perfecto.

Algo demoledor.

Me sentí como Dana Andrews en Laura. Incluso el nombre coincidía. En la película, él se quedaba impresionado por la belleza de la mujer a quien todos creían muerta, y sentado frente al retrato, se dormía hasta que aparecía Laura, viva. El asesino se había equivocado, y había arrojado vitriolo al rostro de otra mujer con la que la confundió en la oscuridad. En la película, el asesino quería aniquilar aquella belleza. Ahora, en la realidad, alguien había querido destrozar algo más, un rostro, una imagen, la perfección de un cuerpo.

De niño me enamoré de Gene Tierney, de aquella Laura cinematográfica.

Ahora, si bien no era lo mismo, mi propia vecina me había hecho albergar muchos malos pensamientos desde que llegara al piso de enfrente.

El retrato de Laura era casi real, como si fuera a moverse, a hablar.

De hecho, oí una voz.

Pero fue en la entrada del piso, mientras se cerraba la puerta de golpe.

– ¿Laura?

III

Podía quedarme quieto, ser descubierto y que, encima, alguien pensara que soy el vecino loco que mata a la vecina sexy en un arrebato de frustrada pasión. También podía hacer lo que hice: salir a la carrera para evitar que la mujer que acababa de entrar se encontrara con la visión del Apocalipsis.

Porque era una voz de mujer.

Pasé junto al cadáver de Laura, esquivé las manchas y me detuve en la puerta que comunicaba la sala con el recibidor. Cualquier cosa que hiciese o dijese carecía de sentido. Estaba allí, en el piso, con la muerta. Eso era todo. Me había metido en una trampa por curioso y por esa típica inocencia que es el refugio de algunas de nuestras peores estupideces. ¿Qué más me quedaba? Lo único que sabía era que Laura vivía sola, y que alguien acababa de entrar.

Ese alguien era una mujer que llevaba una maleta en la mano izquierda, un bolso color carne colgando de su hombro y unas llaves en la derecha. Miraba estupefacta las manchas de sangre abiertas a sus pies.

Luego dirigió sus ojos hacia mí.

Laura era hermosa, un don de la naturaleza hecho mujer, pero la recién llegada no le iba a la zaga. Algo más joven, sin apenas maquillaje, a las primeras de cambio me habría parecido una estrella de cine o, más probable aún, lo que era: una modelo. Vestía un top amarillo condenadamente ajustado a su cuerpo, sin mangas y muy escotado, y una falda de piel negra muy corta que dejaba libertad a sus piernas, muslos firmes, rodillas huesudas y largos y estilizados gemelos. Calzaba unas zapatillas sin tacones, cruzadas por unas tiras de cuero. Sus pies también eran un sueño, como sus manos, su pecho y un rostro que se daba un aire a Scarlett Johansson. Debía de medir un poco más que yo, y tenía una inmensa cabellera azabache, espectacular, que rivalizaba con sus ojos almendrados y sus labios carnosos.

– ¿Quién eres tú? -consiguió preguntar.

– ¿Y tú?

– Yo he sido la primera -me recordó.

La voz era firme. Se adivinaban en ella rasgos de miedo, por las manchas, la sorpresa de ver allí a un desconocido, pero no mostraba sumisión sino más bien todo lo contrario, valentía. Me pareció la clásica persona enérgica, habituada a luchar, con carácter. El hecho de que me tuteara, aunque yo fuera mucho mayor que ella, resultaba significativo.

– Soy el vecino de Laura -dije-. Vivo ahí enfrente.

– ¿Cómo te llamas?

– Daniel Ros.

– Nunca he oído hablar de ti. Laura…

– Éramos vecinos, no amigos Lo de «éramos» fue un desliz.

– Entonces ¿qué haces aquí? -Desvió su mirada de la mía para volver a mirar las manchas. Cuando los alzó de nuevo fue para fruncir el ceño y gritar con más fuerza en dirección al interior del piso-: ¡Laura!

No me moví.

– ¿Qué está pasando aquí? -quiso saber la recién llegada mientras guardaba las llaves del piso en su bolso. Todavía llevaba la maleta colgando de su mano izquierda-. ¿Y esto? -Señaló la sangre.

Me sentí atrapado, inútil.

– Escucha, hay algo que…

No me hizo caso. Dejó la maleta en el suelo y trató de entrar, pasando por mi lado. Tuve que interponerme. Cuando quiso apartarme la sujeté con ambas manos. No le gustó que la tocara. A mí, sí. Tenía la carne fresca, como si no hiciera calor, y la piel muy suave. Se apartó dando un paso hacia atrás y me miró, asustada por primera vez.

– ¿Dónde está Laura? -repitió.

– Está muerta -dije yo.

– No digas estupideces.

– Alguien la ha asesinado esta noche.

Se lo solté a bocajarro, con premeditación y quizá con crueldad, deduje por la forma en que me miró y se apartó de mí. Asimiló mis palabras y algo le hizo ver que yo hablaba en serio. Eso la hizo reaccionar también con más miedo. Dio un paso atrás y calculó sus posibilidades.

Decidí ser menos brusco, sólo para tratar de evitar que gritase o le entrase la histeria.

– Escucha, por favor -le mostré mis manos abiertas, limpias de todo mal y, por supuesto, de sangre-. No sé lo que ha pasado aquí esta noche, ni quién la ha matado, pero todo ha sucedido hace horas. Acabo de salir de mi piso, he visto la puerta abierta, la sangre en el suelo, he entrado y… eso es todo. No hace ni cinco minutos que estoy aquí.

Siguió inmóvil, desconcertándome. No sabía si iba a ponerse a gritar o…, ¿o qué?

Hasta que, poco a poco, la vi hundirse, empequeñecerse. Dos pequeñas motas de humedad aparecieron en sus ojos. La verdad iba entrando en su razón, se apoderaba de ella. Miró a mi espalda.

– No es agradable de ver, te lo juro -traté de convencerla.

Empecé a hacerlo, aunque todavía se resistió.

– ¿Qué… quieres decir?

– El asesino se ha ensañado.

– Dios…

No quería estar hablando allí, en el recibidor de un piso que había asaltado un sádico, con un cadáver destrozado a menos de cinco metros y unas manchas de sangre capaces de gritar más en silencio que mi compañera si, después de todo, se ponía histérica. Caminé hacia la puerta y ella se apartó de un salto.

– Ven -la invité-. Será mejor que vayamos a mi casa.

– ¿No vas a llamar a la policía?

– Todavía no.

– ¿Por qué?

– Salgamos de aquí, por favor.

Abrí la puerta del piso de Laura. La aparecida me miró con ira y algo de frustración. La noticia empezaba a aturdiría y, al fin y al cabo, tenía que decidir si yo era de fiar. No creo que se rindiese, pero aceptó lo evidente, aunque tenía dos opciones: seguirme o, ahora que nada lo impedía, entrar y ver el cuerpo. Dudó un par de segundos, pero finalmente me tranquilizó haciendo lo que imponía el sentido común. Recogió la maleta del suelo y le dio la espalda al horror. Pasó por mi lado y llegó al rellano. Antes de cerrar la puerta vi algo colgado de la pared, detrás de ella.

Las llaves del piso de Laura.

Alargué la mano, las atrapé y me las metí en el bolsillo del pantalón. Visto y no visto. Temerario.

Y desde luego absurdo, incriminatorio, por mucho que mi instinto me hubiese dicho que las cogiese y yo acabase de obedecerle, todo en una fracción de segundo.

Cerré la puerta del piso, apreté el botón de la luz del rellano, saqué mis llaves y abrí mi propia casa. Me aparté para dejar paso a mi compañera. Vaciló por última vez.

Allí, en mitad de ninguna parte, me pareció una diosa.

Nunca olvidaré cómo pasó por mi lado y entró en mi piso. Evoqué a Claudia Cardinale en La chica de la maleta, otro de mis ítems infantiles más recurrentes.

Y fui tras sus pasos.

IV

Lo hizo cuando estuvo en mi propia sala, todavía de pie, hundida su resistencia.

Lloró.

No me acerqué. No quise ni tocarla. Dejé que lo hiciera con libertad, sola, doblada sobre sí misma. Llorar ayuda a relajarse, y quería que estuviese relajada. Dejó la maleta en el suelo, la bolsa a su lado, y finalmente se le doblaron las rodillas y se sentó en una de mis butacas. La belleza siempre me ha podido. Para mí es algo difícil de asimilar. Laura era bella. La aparecida era bella. Teníamos una muerta y ni siquiera sabía cómo se llamaba. De hecho, era como si el cadáver de Laura siguiese entre los dos.

– ¿Quieres algo fuerte?

Me dijo que sí con la cabeza.

– ¿Café o… algo mucho más fuerte?

– ¿Tienes coñac?

No bebo, pero por Navidad siempre te regalan botellas. Fui a la cocina y encontré un Napoleón nuevo, sin abrir. Debía de llevar diez años en casa. O sea que si ya era noble de cuna, ahora debía de serlo aún más. Saqué el precinto, cogí una copa y regresé con ella. Se la serví y dejé la botella en la mesita, por si quería más. Lo hizo desaparecer de un trago pero no repitió. Mantuvo la copa entre sus manos, a modo de sustento. El latigazo interior la hizo reaccionar un poco.

– Siento lo sucedido -dije-. ¿Cómo te llamas?

Se tomó su tiempo. Daba la impresión de empezar a considerarlo todo muy detenidamente. Estaba en el piso de un desconocido a quien ella misma había empezado a tutear, como debía de hacer con todo el mundo y más en su ambiente.

– Julia.

– Nunca te he visto por aquí.

– No.

– Pero tenías la llave del piso de Laura.

– Sí.

La grieta por la que se me abría no se hizo mayor. Miró la botella de Napoleón. Me miró. Miró lo que me rodeaba. Vivir solo te da libertad, y cuando la mujer de la limpieza lleva dos días sin venir…

– ¿Venías a quedarte con Laura? -señalé su maleta.

– Sí, me pidió que viniese a pasar unos días con ella.

– ¿Por qué?

Me había pasado. Demasiado rápido. Demasiado profesional. Lo supe por mí mismo antes de que su reacción me lo confirmase. Sus manos apretaron la copa y sus inmensos ojos grises mi alma antes de que se envarase al decir:

– ¿Me estás… interrogando?

– No -intenté sonar convincente.

– Pues lo parece.

– Quería saber qué clase de relación tenías con Laura, eso es todo.

– ¿Qué relación tenías tú?

– La que te he dicho: éramos vecinos.

– ¿Nada más?

Pensé que lo más sincero habría sido manifestar algo así como que ojalá hubiera habido algo más. Pero mi sentido del humor no encajaba en la escena. No era elegante. Yo sí había visto el cuerpo. Preferí ser conciliador. Julia era mi único nexo con lo que pudiera haber en aquella historia.

Empezaba a saber por qué aún no había llamado a Paco.

– Apenas si la conocía -dije con sinceridad-. Nos cruzábamos en el vestíbulo, a veces coincidíamos en el rellano, en el ascensor… Una vez me pidió un poco de café, y otra vez le di una carta que me habían dejado por error. Sólo estuve en su piso en una ocasión, y fue porque me llamó para pedirme ayuda: le había entrado un pequeño ratoncito por la ventana y estaba escondido detrás de un mueble. Así que hice de san Jorge librándola del león, aunque no obtuve recompensa.

– Entonces ¿por qué tanto interés?

Su pregunta era muy afilada. Capté la intención. La catarsis que la dominaba iba dando paso a algo parecido a… la rabia.

– Ella era singular -dije con tacto.

Empezó a entenderme. Volvió a mirar a mi alrededor antes de hundir sus ojos en mí. Me gusta la gente que, cuando habla, te mira con fijeza. En su caso, ella debía de saber que ésa era una de sus mejores armas. ¿Cómo resistirse? Siempre he creído que las mujeres hermosas se saben superiores, especialmente frente a los hombres de tipo medio como yo. Y las modelos, que viven en un inundo estético, donde lo más importante es la apariencia y el dominio, con más motivo.

Aunque eso lo pensaba sólo como un outsider. No sabía nada de modelos.

– ¿Vives solo? -quiso saber.

– Sí.

– Comprendo. -Forzó algo parecido a una sonrisa.

– ¿Qué es lo que comprendes?

– Tú mismo lo has dicho: Laura era singular. No es de esa clase de vecinas que resulta indiferente.

– Imagino que lo dices por experiencia.

– Gracias -suspiró.

Se relajó por primera vez. Apoyó la espalda en la butaca sin dejar la copa vacía. El coñac le hacía efecto, o tal vez fuera la calma con la que nos lo estábamos tomando todo. Sentada, la dimensión de sus piernas era tremenda. La falda se le había subido tanto que casi no existía. Traté de no mirarlas, aunque lo mismo me pasaba con su cuerpo, el pecho y la ausencia de sujetador. No se inmutó por mí, pero cruzó las piernas.

– ¿Vas a decirme ahora quién eres tú?

– Laura era mi prima -dijo-, aunque nos veíamos poco. La familia no siempre cuenta mucho.

– Háblame de ella.

– ¿Curiosidad?

– Es posible.

– ¿Qué quieres saber?

– ¿Qué hacía? ¿Con quién iba? Cosas así.

– No puedo decirte mucho. Familiar, sí, pero al margen de ello… Laura era modelo, primero de pasarela y últimamente fotográfica. Había hecho algunas cosillas en el cine durante estos años, papeles esporádicos, siempre de chica guapa pero sin relieve. Nunca tuvo suerte en este sentido. Es mayor que yo, claro. Le pedí ayuda y me dijo que viniese a pasar unos días con ella, para presentarme a algunas personas. No sé qué hacía ni a quién veía, ni dentro ni fuera de su trabajo.

– ¿Tenía familia aquí, en Barcelona?

– Sus padres viven en El Figaró. Es hija única. De todas formas…

– ¿Qué?

– No creo que sirva de mucho hablar con ellos. Son bastante mayores, y dudo que Laura les contase gran cosa de sí misma. Para mis tíos todo esto era demasiado y les venía muy grande. Siempre han vivido en el pueblo, ¿entiendes? Oye. -Bajó la cabeza con temor antes de preguntar en un susurro-: ¿Cómo ha muerto?

– ¿De veras quieres saberlo?

– Sí.

– La han acuchillado.

Se estremeció.

– ¿Un ladrón?

– Los ladrones no hacen la salvajada que han hecho con ella.

– ¿Qué quieres decir?

– Que quien la haya matado debía de odiarla mucho.

Se quedó blanca. Sólo las pupilas de sus ojos mantuvieron un destello de vida. No quería verla llorar de nuevo pero no supe qué hacer ni cómo evitarlo. Se dominó a duras penas y yo miré el teléfono. Con Paco fuera de Barcelona, si llamaba sería un día perdido. Un día de declaraciones e interrogatorios. Si él hubiera estado cerca, por lo menos todo habría sido diferente. Aparte de Paco, no me fiaba de la policía.

Julia siguió la dirección de mi mirada.

– ¿Vas a llamar a la policía? -captó mi idea.

– No.

– ¿No?

– Tengo un amigo en la Central de Vía Layetana, pero está fuera, de vacaciones. Supongo que regresará el domingo para incorporarse al trabajo el lunes. He pensado en algo mejor.

No me entendió.

– ¿Algo mejor? -repitió como una zombi.

Laura Torras me había fascinado desde el primer día, y había proyectado en mí malos pensamientos, sudores fríos y toda la emoción humana de saber que detrás de aquella puerta vivía un pedazo de cielo encarnado en una mujer. Romántico o no, ésa era la verdad. El que yo nunca me hubiese atrevido a nada no significaba que no me atrajera la posibilidad de intentarlo, aunque me hubiera rendido de antemano. Su muerte lo convertía todo en una curiosa entelequia. Para mí, no habría ya ninguna oportunidad. Para ella, peor: le habían arrebatado de golpe cualquier esperanza, el futuro al completo. Tal vez mi sueño de la noche anterior no hubiese sido eso, un sueño, sino una realidad. Aquellos gritos… Fuera como fuese, con o sin gritos, la habían matado mientras yo daba vueltas, sudaba y pensaba en los locos del volante y las motos que tomaban la plaza como parte de un circuito. A unos pocos metros de mí, una bestia inhumana le había hecho todo aquello.

Yo sabía de sobra que, en algunos casos, la rapidez era esencial.

Además de la discreción, el silencio.

Y el instinto.

– No quiero pasarme el día respondiendo preguntas sin respuesta -suspiré mientras comprendía que, una vez más, iba a meterme en un lío-. En cambio, sí puedo hacer algunas preguntas y conseguir algunas respuestas con las que ganar algo de tiempo.

Julia no ocultó su sorpresa.

– ¿Eres detective? -preguntó.

– No, periodista.

Su voz se llenó de hielo.

– Así que, de pronto, Laura se ha convertido en eso, ¿no? Un reportaje.

– No -intenté ser convincente-. No soy de los que buscan exclusivas sensacionalistas ni hacen reportajes amarillos. Es sólo que… -busqué una justificación sin poder dar con ninguna que sonara verosímil-. Bueno, a veces sí he jugado a policías y ladrones. No se me da mal encontrar los cabos sueltos de una madeja y tirar de ellos hasta desenredarla. Me dejo llevar… y suelo acertar.

– ¿Por qué vas a hacerlo?

– El edificio está vacío. Un par de matrimonios ancianos, ella, yo… La han matado esta noche, mientras yo dormía.

Julia pareció comprender. Movió la cabeza de forma vertical, despacio. Arriba y abajo.

– Laura te gustaba -afirmó.

– Mucho -reconocí.

– ¿Nunca intentaste…?

– No.

– Le habrías gustado.

– Gracias.

– Pero si no la conocías, ni sabías nada de ella, ¿qué esperas encontrar? No tienes ningún indicio. ¿O sí?

– Comenzaré por sus padres, en El Figaró.

– ¿Y yo? -enderezó la espalda de pronto-. ¿Qué esperas que haga yo? No vas a dejarme aquí.

Me había llevado las llaves del piso de Laura para poder volver a entrar en él, ahora lo sabía. Entrar y echar un vistazo más largo. Era un gesto idiota. Con Julia allí era evidente que yo podía investigar lo que me diera la gana. Ella no. Era su prima.

– Cuando me vaya, llama a la policía. Les cuentas lo sucedido y les dices la verdad, incluido lo que a mí respecta. La mayoría ya me conocen. No les caigo bien, así que vas a oír cosas poco edificantes. Les molesta que alguien se meta en sus asuntos, y más si encima resuelve algunos casos. Pero tú tranquila. En un par de minutos estarán aquí, ¿de acuerdo? Mientras tanto…, mi casa es tuya.

– Por favor, no me dejes sola.

– Tengo que irme. Si me quedo…

Se puso en pie, agitada. Pese a todo, a su naturalidad informal, daba la impresión de haber salido de un salón de belleza tanto como del baño de su casa. Volvió a impresionarme su imagen, su aspecto, aquel cuerpo que con apenas veintipocos años tenía todos los dones de una naturaleza generosa y esplendida, dotada con el aura irresistible de su belleza. No era como Laura. Nadie era como Laura. Pero no tenía nada que envidiar a Laura. Ella era Julia.

Me costó trabajo dejarla.

– Por favor…

Se detuvo frente a mí. Temblaba llena de miedo, con las manos unidas a la altura del pecho. Percibí su calor. Ya había tocado su piel al sujetarla. Pero ahora su aroma me alcanzó de lleno. Para muchas personas, entre ellas yo, el olor es el más fuerte de los afrodisíacos. Más aún que la percepción a través de la mirada. Olor es sensación. Vi sus ojos transparentes, aquellos labios dibujados a la perfección y cincelados por un Miguel Ángel único. Los veintipocos eran muy veintipocos, quizá veintiuno, todo lo más veintidós, aunque imaginé que, maquillada, podía pasar por toda una mujer de casi treinta. La magia de la moda. A Laura le echaba veinticinco o veintiséis años. Una niña para mí. Una veterana para su mundo.

– Julia, no quiero parecer teatral, pero… ¿podrías confiar en mí, quieres?

– No te conozco.

– Ni yo a ti, pero mi casa es tuya -le ofrecí.

– ¿Cómo has dicho que te llamas?

– Daniel -dije yo-. Daniel Ros Martí.

– De acuerdo, Daniel -asintió con la cabeza-. Hasta luego.

Me fui deseando estar ya de vuelta.

V

Saqué mi Mini del garaje a toda velocidad, sin ver a nadie, huyendo del fantasma de Laura, y enfilé la calle Juan Sebastián Bach hasta el final. Podía doblar por Calvet y su lento tráfico debido a las dobles filas, llegar a la Diagonal y atravesarla toda, de sur a norte, hasta salir de la ciudad, o podía tomar la Vía Augusta, los túneles de Vallvidrera, la B-30, y finalmente la antigua 152 rumbo a la Plana de Vic. Tardé en decidirlo el tiempo que duró el semáforo de Calvet. Giré a la izquierda y escogí la opción más rápida, aunque sólo fuera por la ausencia de semáforos: los túneles. Si no había ningún accidente de los que solían cortar el tráfico y formar largas colas kilométricas, llegaría en poco más de media hora.

Mientras ponía mi viejo Mini al máximo me dio por pensar.

Pensé en Ángeles, mi querida ex. Y en mi hijo Jordi. Y en que cosas como aquélla hubieran sido la causa de que ella se alejara de mí. ¿Cuántas veces me había estado esperando sin que yo apareciera? ¿Cuántas veces habría bastado con una llamada rápida?

Bastaba una mujer muerta, aunque fuese mi escultural vecina, para que saliera disparado en busca de Dios sabía qué.

Si Paco hubiese estado en Barcelona todo habría sido distinto.

¿O no?

En otro tiempo, siendo niño, viajar hasta El Figaró era una aventura. Cuarenta y dos kilómetros maravillosos por paisajes impresionantes, sobre todo al final, y más aún después de La Garriga. Ahora ya no era así. La carretera, una autovía doble, partía El Figaró en dos al salir de La Garriga, de modo que uno de los pueblos más bellos de Cataluña se había convertido en un lugar de paso que nadie miraba. Ni su castillo se salvaba. El río Congost ya no era más que un vertedero. Por si fuera poco, de sus inmensos bosques no quedaba nada después del gran incendio de unos años atrás.

Así que cada vez que pasaba por allí, me entraba la depresión, y los recuerdos de mi infancia se amontonaban haciéndome daño. El que los padres de Laura Torras vivieran en El Figaró se me antojaba incluso cruel. Era una de esas casualidades extrañas de la vida.

Detuve el coche cerca del hostal Congost, en la carretera vieja. Ya no quedaba nadie a quien yo pudiera recordar. El camarero, un tipo joven con bigotito, me sonrió feliz de que un foráneo se detuviera allí. No quería tomar nada, así que le hice la pregunta directamente. Reaccionó bien. Cosa rara.

– ¿Los padres de Laura Torras? ¡Sí, claro! Mire, suba las escaleras que dan a la plaza, saliendo a la derecha, y luego todo recto hasta la iglesia. Una vez frente a ella, no tiene más que tomar la callejuela de su izquierda. Es una casa de dos plantas, con las ventanas pintadas de verde y los bajos de piedra.

Le di las gracias y salí. Un tren silbó en la estación y me evocó algunos recuerdos más. Frente al casino, un grupo de adolescentes quemaba los rescoldos del verano y sus últimas horas muertas. Me pregunté si ahora un verano daría tanto de sí como cuando yo era joven. Les di la espalda para subir la breve escalinata que daba a la plaza. Todo estaba igual, pero, al mismo tiempo, todo era distinto. Escalé las empinadas calles que trepaban por la montaña y alcancé mi objetivo mientras empezaba a sudar. Sólo al ver la casa de los Torras comprendí que no tenía ni idea de lo que iba a hacer o decir. Como escritor de novelas policiacas, a veces mezclaba realidad y ficción.

La imagen de Laura abierta, con aquellos dos tajos en cruz, el vibrador en la boca y la botella de cava en la vagina, me recordó que ni en mis mejores o peores novelas yo había sido capaz de tanto.

Así que pensé de nuevo en Dana Andrews fascinado por el retrato de una Laura encarnada por Gene Tierney.

Yo era el nuevo Dana Andrews.

Una mujer entraba en la casa de ventanas verdes y bajos de piedra cuando la localicé. Apreté el paso y me situé a su lado. No tuve que preguntarle nada. Se parecía mucho a Laura aunque sus facciones mostraban más dureza debido a la edad. Era alta y recia, bien formada, un auténtico producto de la tierra. Vestía de negro y parecía mayor de lo que en realidad debía ser. Me miró asustada al materializarme junto a ella y subió un peldaño para poder verme desde arriba.

– ¿Sí?

– Me llamo Daniel Ros -me presenté con la mejor de mis sonrisas-. Soy periodista y estoy haciendo un reportaje sobre su hija Laura.

Le cambió la cara. Una sonrisa luminosa se expandió por ella mostrando una sana dentadura. En otro tiempo debió de ser una mujer atractiva, aunque no tanto como su hija. Laura había escapado de las cadenas del pueblo mientras que su madre seguía atrapada por las mismas.

– ¿Ah, sí? -dijo-. Hablé con ella hace una semana y no me dijo nada.

– Bueno, ya sabe cómo son esas cosas.

– ¿No será para una revista de desnudos? -le dio por alarmarse un poco.

– No, se lo juro -la tranquilicé-. Es para una publicación de arte y moda que también toca cine y teatro. ¿Ve? -Le enseñé mis dos credenciales, la de periodista y la del periódico, como si eso dignificara algo lo que pensaba hacer. Para ella resultó convincente.

La gente quiere creer.

Y yo me sentí otra vez mal, porque aquella mujer ya no tenía ninguna hija y lo que la esperaba era el dolor, el vacío, pasarse el resto de su vida recordando.

– ¿Y quieren entrevistarnos? -se animó de nuevo.

– Si tiene unos minutos…

– ¡Naturalmente! Es la primera vez que nos piden que hablemos de Laura, aunque yo estaba segura de que cuando triunfase de verdad… Pase, pase. -Abrió la puerta y entró llamando-: Ignacio, ¡Ignacio! ¿Estás ahí? Un periodista de Barcelona quiere preguntarnos cosas de Laura. ¡Ignacio!

Un hombre mayor, mucho mayor que su esposa, se asomó por una vidriera. Parecía enfermo, estar de baja por algún motivo. Al otro lado se veía un patio lleno de plantas y flores, luminoso como el día, cuidado y muy bonito. El hombre se acercó arrastrando los pies y me tendió la mano mientras me observaba con atención. El apretón fue muy fuerte. La mujer, por su parte, ya me estaba ofreciendo una butaca. La casa olía a rancio…, a pueblo…, no sé. Era un aroma penetrante cargado de evocaciones, como si yo mismo reconociese algo estando allí.

– ¿Conoce a Laura? -preguntó su padre.

– Por supuesto -dije una primera verdad antes de mentir-. La entrevisté ayer. Fue ella misma quien me sugirió que hablase con ustedes y me dio sus señas. Un encanto.

No le impresioné demasiado. A la mujer sí, pero no a él. Ella me seguía observando feliz, dispuesta a ser «la madre de», como cualquiera con vocación. Por el contrario, el padre de Laura me estudiaba detrás de sus ojos profundos, las arrugas de su rostro, sus enormes manos, tal vez de labrador, si es que aún quedaban tierras en alguna parte de por allí.

– ¿Qué clase de reportaje está haciendo? -quiso saber.

– Se lo he explicado a su esposa. Ella es modelo, y aunque en cine no ha destacado, ahora tiene la oportunidad de llegar a ser una actriz en alza. Vamos a hablar de tres o cuatro chicas con futuro, todas camino de ser estrellas.

– ¿Y Laura es una de ellas?

– Sí.

Empecé a sentirme mal. A darme más y más cuenta de lo que estaba haciendo. Era un imbécil. Les estaba llenando la cabeza de sueños sólo porque mi instinto me había empujado hasta allí. La única posibilidad de enmendar todo aquello sería que diese con el asesino para tranquilizarles en lo posible cuando supieran la verdad. La gente quiere justicia para descansar en paz. Ahora, mi conciencia y la suya estaban unidas.

– ¿Lo ves? -La mujer se acercó a su marido y le cogió la mano-. Te dije que tarde o temprano triunfaría, y no sólo por ser guapa. ¡Laura es muy lista! ¡Siempre lo fue! ¡Tenía las ideas muy claras! Estoy segura de que usted también se habrá dado cuenta después de hablar con ella, ¿verdad, señor Ros?

Ignacio Torras se relajó. La felicidad de su esposa le hizo rendirse.

– ¿Quiere tomar algo?

– No, gracias. Ahora no podría -dije sin mentir-. En realidad sólo necesito que me cuenten algunas cosas sobre su hija, cómo era de niña, cuándo decidió ser modelo y actriz, cómo la ayudaron ustedes… Ya saben, aspectos íntimos del personaje.

– Siempre quiso ser actriz -comenzó a hablar la mujer, dispuesta a complacerme en todo y más-. De niña se pasaba horas delante del espejo. Ese de allí. Solía cantar, interpretar, imitar a cantantes o actrices de la televisión, disfrazarse… No se perdía una película en el pueblo o en La Garriga e incluso en Granollers. Se sabía de memoria la vida y milagros de las grandes estrellas.

– Es muy perseverante -dije-. ¿Ustedes la ayudaron siempre?

Se produjo un intercambio de miradas que no me costó demasiado interpretar. Habría querido preguntar directamente por cómo era Laura en la actualidad y marcharme de allí cuanto antes, pero primero tenía que fingir adecuadamente mi papel. Eso requería un poco de tiempo, tenía que ganarme la confianza de los dos. Sobre la cabeza de Ignacio Torras todavía revoloteaban demasiados recuerdos ingratos.

– ¿Qué le ha dicho Laura? -preguntó el hombre.

– Que no fue fácil, pero que ustedes siempre quisieron lo mejor para ella.

No debía de casar mucho con la realidad, pero Ignacio Torras debió de pensar que su hija no quería guerras, y menos en un medio de información.

– Bueno -contemporizó la mujer apretándole la mano a su marido-, a decir verdad su padre no veía con muy buenos ojos esos delirios de grandeza. -Se sintió tímida y algo asustada, pero no se detuvo-. Cuando se fue de aquí, con diecisiete años, tuvimos mucho miedo. Compréndalo: una chica joven, guapa, sin experiencia. Y en Barcelona.

– Tiene un carácter fuerte, debo reconocerlo -aceptó el hombre-. Y parece saber lo que se hace.

– ¿Por qué lo dice?

– Gana dinero, vive bien. Yo no creo que eso sea suficiente en la vida, aunque para mi hija sí lo es. Por lo tanto…

– ¿Sus tendencias artísticas fueron naturales? -pregunté siguiendo un hilo estúpido, porque lo que deseaba saber eran otras cosas.

– ¡Oh, sí, desde luego! -se apresuró en responder la mujer-. Tenía talento y, sobre todo, esa belleza impresionante. Porque Laura es muy guapa, ¿verdad? -Continuó al ver que yo asentía con la cabeza-. Aquí no habría tenido nada que hacer, se habría casado con su novio y… ¡ya me dirá usted! Poco más. ¿Cómo renunciar a un sueño?

Mi primera cuña.

– ¿Tuvo novio antes de irse a Barcelona?

– Sí. La pretendía un muchacho de Granollers, Robi. Y estaba muy enamorado de ella, porque a veces le vemos y todavía sigue soltero y sin compromiso. Estoy segura de que no le ha olvidado. El primer amor no se olvida jamás. Y en el caso de Laura, que es tan especial, tan sensitiva…

Su marido la cubrió con una mirada de ternura y resignación.

Una hija soñadora, dispuesta a triunfar, y tan guapa que el mundo real se le hacía pequeño día a día. Y también una madre complaciente, que la alentaba en todo y un padre escéptico. El perfecto cuadro del tópico.

– ¿Laura no volvió a ver a Robi?

– No. Él quería que se quedara y ella escogió su vida.

– ¿Dónde podría encontrarle? Me interesa su punto de vista.

– Dudo que él quiera hablar de Laura -apuntó Ignacio Torras.

– Se llama Rodolfo Albesa -siguió su esposa-. Trabaja con su padre en una ferretería, en la calle Joan Prim, muy cerca de la plaza de Jacinto Verdaguer.

– María, no creo que Robi…

Su intento de protesta no sirvió de nada.

– Si este señor quiere verle, que lo haga -insistió ella-. Laura nunca le engañó, ni le dijo que se casaría con él.

– Laura no me dijo si en la actualidad salía con alguien…

Era un comentario estúpido, pero no repararon en él. Ya estaban inmersos en el vaivén del interrogatorio. Sobre todo María. La espiral de recuerdos y emociones se le atropellaba. Deseaba colaborar. Laura era su única hija.

– Tendrá acompañantes, claro -dijo su madre-, pero no hace mucho, un día le dije que me gustaría ser abuela y me contestó que eso iba para largo, porque una actriz difícilmente podía atarse. Ahora que ya no hacía la pasarela y se limitaba a hacerse fotos y a buscar su oportunidad en el cine o la televisión… Bueno, para vivir como vive, debe ganar mucho dinero, y no se lo pagan a cualquiera. Laura es de las que trabaja las veinticuatro horas del día, y sobre todo para el extranjero, porque aquí casi nunca la veo en revistas o anuncios. Dice que tiene mucho más cartel en Inglaterra, Francia o Italia…, por su belleza española, claro.

– ¿De qué suelen hablar cuando les llama por teléfono o viene a verles?

Ignacio Torras desvió la mirada. La centró en una hermosa kentia que presidía su jardín.

– Nos llama a menudo por teléfono -justificó María-, pero venir aquí… imagínese. ¡Si no para! Siempre de un lado para otro. Me dice que su vida es intensa pero no especial, porque en su mundillo todas son iguales en este sentido. A veces tiene que posar horas y horas. Pero es una gran chica. No sé qué habríamos hecho sin su ayuda. La televisión panorámica, el vídeo, los abonos a plataformas digitales, los electrodomésticos y muchas otras cosas son regalos suyos. Hace siete meses, cuando operaron a su padre de la próstata, lo costeó todo para que no tuviera que esperar a tener turno en el Seguro.

– María…

– ¡Es cierto!, ¿no? -Estaba lanzada-. Si este señor se interesa por ella, es lógico que detalles como éste tengan relieve. Son los que demuestran cómo son las personas.

Laura era una buena hija. Pero eso no significaba demasiado.

Iba a formular mi siguiente pregunta cuando sonó el teléfono.

Me sobresalté.

Entonces, el corazón se me metió en un puño.

Julia ya debía de haber hablado con la policía. Hice mis cálculos. Si era la ley, para dar la triste noticia, yo allí sobraba. Y no podía fundirme. Me tensé al máximo mientras empezaba a buscar una salida digna.

– ¿Sí? -preguntó María Torras.

Fueron tres segundos interminables.

– Juana! ¿Cómo estás? ¡Huy, tengo mucho que contarle! ¿No sabes que está en casa ahora mismo un periodista de Barcelona? ¡Nos está entrevistando acerca de Laura! ¡Sí!

No sé si se me notó. Expulsé el aire retenido en mis pulmones y me calmé. Pero cuanto antes me fuese, mejor. Dejé de escuchar el parloteo de la mujer porque la cabeza me zumbaba.

– Es un mundo difícil para una mujer sola -dijo Ignacio Torras.

– Laura me ha parecido fuerte y lista.

– Yo siempre he creído que, en la vida, los más fuertes caen antes y que los listos son quienes más han de cuidarse. El éxito es difícil, y muy duro. No lo sé por experiencia, aunque me consta que así es. Me alegraré de que mi hija lo consiga, pero siempre habrá que contar con lo que ella haya estado dispuesta a pagar por él.

Esta vez sus ojos me sobrepasaron y se detuvieron en un punto situado a mi espalda. Volví la cabeza y en un aparador vi un portarretratos de plata, antiguo, con una fotografía en la que podían verse dos niñas, una de ocho o nueve años y otra de tres o cuatro. Alargué la mano y lo cogí. Las dos niñas sonreían llenas de picardía. Eran extraordinariamente guapas.

– La mayor es Laura, ¿verdad?

– Sí -dijo Ignacio Torras.

– Y la menor debe de ser su prima Julia.

No hubo respuesta. Alcé los ojos y miré al hombre. En su rostro flotaba toda la perplejidad que sentía por mi comentario. María insistía en que debía colgar, porque no quería hacerme esperar impunemente.

– ¿Julia? -dijo el hombre-. La niña de la fotografía es Virginia, la hermana pequeña de Laura. Murió poco después de que se la hiciéramos. Laura no tiene ninguna prima, señor Ros.

VI

Tenía el móvil descargado.

Eso es algo de lo más normal. Cuando lo necesitas de verdad, el trasto va y se descarga, o tú te olvidas de recargarlo la noche anterior. Tuve deseos de estrellarlo contra el suelo.

Tampoco llevaba monedas sueltas.

Perdí cinco minutos buscando cambio en la panadería, el estanco y el bar del casino, rodeado de chicos y chicas light que bebían indolentes y fumaban como chimeneas, sobre lodo ellas. Luego perdí otros cinco minutos buscando una cabina. La más próxima al casino rebosaba clientela colonial. Regresé al hostal Congost y allí tuve más suerte. Por lo menos, esa vez le pedí al camarero una limonada. Marqué el número de mi casa mientras me llamaba idiota a mí mismo.

Nadie descolgó el aparato, ni Julia ni un policía ni…

Mi aparición matutina en casa de Laura Torras me la había jugado bien.

Colgué antes de que saltara el contestador.

Quise pegarle un puñetazo al teléfono. Me abstuve. Hasta pensé que cuando llegase a mi piso lo iba a encontrar vacío.

Marqué un segundo número, el de información telefónica, y pedí el de Laura Torras en la calle Juan Sebastián Bach. Tuve que rectificar de inmediato: calle Compositor Johann Sebastian Bach. La operaría me lo facilitó y pulsé los nueve dígitos correspondientes. Al otro lado el zumbido sonó cinco veces antes de que también apareciera el correspondiente contestador automático.

Su voz.

– Hola, soy Laura. Si no tienes prisa y eres capaz de esperar la señal, podrás dejar grabado tu mensaje. Te llamaré en cuanto esté de vuelta. He ido a pasar unos días a la Luna. Chao.

Evocador.

Y terrible.

Esperé oírlo en inglés, por aquello de que era modelo y, según su madre, trabajaba más para fuera de España que aquí. Pero no hubo segunda versión. No dejé ningún mensaje y colgué de nuevo.

Laura Torras no tenía ninguna prima llamada Julia. Y Julia no había llamado a la policía. El asesinato seguía siendo un secreto que tan sólo conocían tres personas: ella, yo y el asesino.

Miré las montañas que aprisionaban El Figaró mientras me bebía mi limonada. Los últimos minutos con los Torras no habían servido de mucho. Me había ido casi de inmediato, temeroso de que apareciera la policía con la noticia. Ya no habría noticia. Por lo menos, de momento. Eso seguía dándome margen. Todo el margen del mundo.

Los Torras no sabían gran cosa, ni la agencia para la cual trabajaba su hija, ni nadie. Yo sí tenía algunas nuevas preguntas. Zarpazos que iban de aquí para allá en mi cabeza, aunque todavía sin concretar. La voz de Laura me había sacudido de arriba abajo. Tenía calor, matices. Era una voz abrumadoramente sensual.

Sí, era sensual en un simple mensaje telefónico.

Se suponía que tenía que estar en el despacho de mi editor, Mariano. Claro que también se suponía que debía entregarle un libro que no tenía. Y, siguiendo con las suposiciones, se suponía que antes debía pasar por el periódico.

Y estaba sin móvil.

No quería ver a Mariano aquel día y discutir con él. Ni quería pasarme por el periódico y perder el tiempo. Pero tampoco podía dejarlos colgados a todos. Volví dentro, pedí más monedas para llamar, el del bigotito me las facilitó y me apoyé por segunda vez en el aparato telefónico.

Primero, Mariano.

La mayoría de los escritores famosos se pasan el día en la televisión, o bien hablando de sus obras o bien en tertulias que los hacen populares, y así venden esas obras. Yo debía de ser el único que escribía con seudónimo mis novelas policiacas, y mantenía mi identidad real en secreto precisamente para que me dejaran en paz. Daniel Ros Martí sólo era un periodista. Escribir es divertido, me gusta. La promoción, no. Y la fama, menos. Yo no tengo nada que decir, salvo en mis libros. Punto. Sólo Mariano conocía la verdad.

– ¿Sí? -Oí su voz grave.

– Mariano, soy yo.

– ¿Qué pasa? -Lo imaginé mirando la hora.

– No voy a poder ir, lo siento. Ha surgido un imprevisto.

Paco Muntané es mi mejor amigo. Mariano es el segundo, y también un poco padre. Más o menos. Pero Paco no me paga derechos de autor. Mariano, sí. Supongo que eso le da otro aire a la palabra «amistad». Y, como padre, te puede gritar.

Me gritó.

– ¿Cómo que no vienes? -Del grito pasó a la ironía-. ¡Oh, bueno, no importa! ¿Por qué ibas a sentirlo? Al fin y al cabo, no estamos en marzo, cuando me llamas para saber qué tal va la liquidación de tus derechos de autor, ni en abril, cuando me atosigas para que te mande el cheque. Tú tranquilo, hombre. ¿A quién le importa que dentro de tres meses sea Navidad? ¿Ibas a traerme algo de la nueva novela, toda, una parte, o un capítulo?

– Mariano…

– Cualquier día te haré chantaje. -Ahora se puso borde-. O me das tus novelas a tiempo o digo a la prensa que detrás del seudónimo de Jordi Sierra i Fabra se esconde el discreto periodista Daniel Ros Martí. ¿Qué tal?

Siempre me amenazaba con eso.

– No serías capaz.

– ¿Que no? ¡Joder, Dan! ¡Llevas una temporada…!

– Ha sucedido algo.

– ¿Cuándo no sucede algo?

– Esto es grave, y excepcional.

– Convénceme.

Supongo que no se es editor en esta selva, y además independiente, sin que ningún grupo te haya absorbido todavía, siendo normal, o incluso legal. Mariano era legal. Se podía confiar en él. Sus gritos tenían calor humano. Su ironía era afable. Llevábamos demasiados años juntos, desde que, siendo joven, había visto en mi lo que otros no veían. Mis novelas se vendían bien. Todos contentos. Que llevase una temporada demasiado solo y resistiéndome a escribir era otra cosa. Una larga temporada.

– Alguien ha destripado a mi vecina -le dije bajando la voz-. ¿Recuerdas que te hablé de ella en un par de ocasiones? Pues he llegado tarde. Nunca más podré soñar con su cara ni con su cuerpo después de lo que le han hecho.

– ¿Hablas en serio?

– Sí.

– ¿Y qué tiene que ver ella con nuestra cita?

– Estoy investigando algo.

– ¿Otra vez?

– Mariano…, no tengo más monedas y esto se va a cortar. -No quería empezar a discutir con él-. Te llamo desde un teléfono en un bar de El Figaró porque no me iba el móvil. Mañana te digo algo.

– ¿El Figaró? ¿Qué haces en El Figaró? ¡Dan!

– Mañana, ¿de acuerdo? Esto se va a cortar.

– ¡No me vengas con cuentos! ¡Dan, espera!

Dejé el auricular en la horquilla menos de tres segundos antes de volver a descolgarlo. Puse las últimas monedas y marqué el número del periódico. Le dije a la telefonista que me pasara con Carlos Pastor, el director. Todavía no sé por qué, tal vez porque Carlos quería castigarme o porque Primi Moncada escuchó mi nombre, quien apareció en la línea fue él.

Y el jefe de redacción sí tiene mal genio.

– ¡Ros, coño! ¿Dónde cojones estás?

– ¡Joder, Moncada! -reaccioné lo más rápido posible-. ¿Dónde quieres que esté? ¡Trabajando!

– ¡Hace más de una hora que debías estar aquí! ¿Trabajando en qué? ¿En tu columna? ¡Vente cagando leches desde donde estés! ¡Sólo faltabas tú!

– ¿Qué pasa?

– Comas está enfermo, Sorribas se ha dado una hostia con el coche al volver de vacaciones, y el novato de Pozas ha tenido que cubrir lo de la explosión de butano en Sants. Todavía estamos en cuadro. ¿Te cuento mi vida?

– No estoy en Barcelona -se lo dije de una vez.

– ¿Que no estás en…? -Le salió toda la mala uva que a veces se gasta-. ¿Me tomas el pelo?

– Tengo algo gordo entre manos.

– ¿Tú? ¿El señor honesto que nunca quiere exclusivas porque dice que son amarillistas? ¡No me jodas, Ros!

– Pues esto es de impacto. -Me mordí el labio inferior.

– ¿De qué se trata?

– Ah, ah, ya me conoces.

– Oye, Ros. -Su voz se hizo falsamente paciente-. Si has ligado en vacaciones me parece bien, pero no te me enrolles ni me encabrones. Hoy no. ¡Dime en qué andas o te juro que…!

Esa vez sí, el teléfono hizo la consabida señal de aviso cuando no hay más reservas y la comunicación va a cortarse. Salvado por la campana. No tenía más monedas. La máquina se las había zampado todas como un hijo hambriento.

– Lo siento, Moncada. Confía en mí.

No confiaba.

– ¡Ros, espera!

Tal como le había sucedido a Mariano, se le cortó la voz, aunque esta vez la culpable había sido Telefónica y no yo. Me quedé mirado el aparato con aprensión. Podía vivir de mis libros, pero sólo si escribía más. Y me gustaba ser periodista y tener mi columna diaria o hacer reportajes cuando fuera menester. Lo llevo en la sangre. Carlos nunca me despediría. Era mi tercer amigo. Primi Moncada, sí.

Iba a tener que escribir sobre el asesinato de Laura, lo quisiera o no. Por supervivencia.

Estaba agotado.

– ¿Por qué?

Era la pregunta que nunca sabía responder.

Sólo pensaba en aquel cadáver destripado frente a mi puerta, empujándome.

Regresé al Mini, abrí la puerta y me golpeó el vaho de calor aprisionado allí dentro. Un calor que ya era muy fuerte. Iba a cerrar cuando una mosca se metió dentro y abrí las ventanillas para que se largara. Eso me hizo volver al cuerpo de Laura. Calor. Moscas.

Mi coche no tiene refrigeración. Pero es que me gusta mi coche. Mi viejo Mini.

– ¿Y si le pongo unos cubitos de hielo?

No estaba de humor, así que mis posibles ironías no me sirvieron de nada. El mundo entero se me antojaba falso después de que alguien hubiera asesinado un poco de su belleza. Arranqué y salí a la carretera.

No seguí hacia Barcelona. Me desvié cuando vi el primer rótulo que anunciaba Granollers a los pocos kilómetros.

VII

Rodolfo Albesa, Robi para los amigos, no estaba en la ferretería de su padre. En realidad tampoco estaba su padre, ya que había muerto, ni la ferretería, que había sido clausurada porque seguramente los ordenadores no llevaban tachuelas. En un bar me indicaron dónde se hallaba antes la ferretería, ahora convertida en una tienda de alquiler de vídeos. Y en la tienda de alquiler de vídeos fue donde me dijeron que el señor Albesa había pasado a mejor vida mientras veía un partido de fútbol. Su hijo, Robi, tenía ahora un nuevo negocio en la plaza de la Corona, haciendo esquina con Josep Anselm Clavé. Di un par de vueltas con el coche, me perdí, y logré orientarme después de aparcar muy cerca.

El nuevo negocio de los Albesa también era muy propio: lápidas de mármol para tumbas de buen ver. De chucherías para el bricolaje y elementos de construcción a revestimientos externos para almas caídas aunque no olvidadas. Me vi obligado a poner cara de funeral cuando entré en la tienda. Una niña-palillo se me acercó dispuesta a lo que fuese. No tenía nada de carne. Era todo huesos y estaba tan blanca como los mármoles blancos que vendía, aunque vistiera tan de negro como los mármoles negros que también vendía. Me estremecí al imaginarme a Laura casada con Rodolfo Albesa y vendiendo lápidas, aunque siguiese viva. La niña-palillo, con voz de pésame anticipado, me preguntó qué deseaba. Le pregunté por Robi así, directamente, como si fuéramos amigos de toda la vida. Entonces dejó de ser eficiente y profesional y adoptó una actitud de ligero fastidio.

– Aún no ha llegado -me soltó con tan poco calor como el de las tumbas que revestía.

Dada la hora, o iba sobrado o el negocio no se animaba en verano.

– Tengo que hablar con él, y es urgente -insistí.

– Puede tardar cinco minutos, o media hora.

– O no venir en lo que queda de mañana -sugerí yo.

– También.

– Es que he ido a su casa y no estaba -me arriesgué.

Tuve suerte.

– Se mudó hace un mes.

– Ya decía yo.

No es fácil ser agradable con una niña-palillo que te pone cara de asco. Busqué la forma de mantenerme impertérrito sin perder encanto.

– Verás, hemos perdido a alguien muy querido para los dos, y tengo que verle antes de que… Ya me entiendes, ¿no?

No creo que me entendiera, pero debía funcionar a base de muertos.

– ¿Sois amigos?

– Sí, y también de Laura Torras.

– Ah.

Me arriesgué aún más al decir el nombre, porque a lo mejor era su novia o su mujer. Pero lo hice. Funcionó. La niña-palillo me dijo que probara en su nueva casa, y hasta me dio las señas. No estaba lejos: vivía en la avenida Prat de la Riba. Se lo agradecí diciéndole que estaba en deuda con ella y, como respuesta, me enseñó dos filas de dientes mal colocados arriba y abajo de sus mandíbulas. Y sin correctores. Quiso ser una sonrisa.

Salí de allí pasando junto a un ángel con las alas extendidas y cara de mártir mirando al cielo, como si no quisiera ir o fuera el peor de los sitios. No lo había visto cuando entré. Al pie pude leer: «Familia Sanz-Rocamora».

Siempre he querido que me incineren después de repartir mis órganos.

Pasar la eternidad con un ángel de alas extendidas que mira al cielo llorando presidiendo tu tumba debe de ser…

Robi me abrió la puerta de su casa en bata y pijama. Mi llamada no le había despertado, pero desde luego no hacía ni diez minutos que estaba levantado. Todavía no se había pasado por la ducha, tenía el cabello revuelto y la barba del día anterior. Pero era el clásico guaperas, de ciudad o de pueblo, guaperas listillo que no casaba nada con lo de la ferretería, pero menos con lo de las lápidas. Imaginarme a Laura con él fue otra sensación vacua. Me recordó al Mark Wahlberg de Boogie Nights, sin saber por qué.

– ¿Sí?-Me miró dudoso.

– ¿Puedo hablar con usted? -Mantuve la distancia-. Es importante.

– ¿Importante para quién?

– Para los dos.

– ¿De qué?

Tenía un par de opciones, y escogí la más fácil, la que suele abrir todas las puertas porque no hay casi nadie que no aspire a sus cinco minutos de gloria, a poder ser en la televisión, pero, si no, en la prensa o la radio. Saqué mi carné de periodista y se lo enseñé. Tuvo que abrir la luz del recibidor para poder leerlo. Lo sostuvo él mismo en las manos y no pareció impresionarse demasiado.

– ¿Periodista? -repitió.

– Quiero entrevistarle.

No se movió de sitio. Creo que pensó que era una broma y estaba decidiendo si me largaba o metía la pata haciéndolo. ¿Le juraba por mis muertos que lo había escogido como representante del comercio de lápidas para que hablase de la expansión del sector? No iba a dárselas tan fácilmente, y con eso no conseguiría que me hablase de Laura.

Si estaba resentido con ella también sería peor.

– ¿Una entrevista? -reaccionó por fin-. ¿A mí? ¿Por qué?

Total, estaba dando palos de ciego. Me lo jugué todo a una carta.

– Por Laura Torras.

Creo que le pudo más la curiosidad que el despecho. Primero creí que iba a estamparme la puerta en las narices. Después frunció el ceño y me miró de arriba abajo sin saber dónde ubicarme.

– ¿Conoce usted a Laura?

– Sólo profesionalmente y desde hace un par de días -dije sin mucho compromiso.

– ¿Quién le ha dado mi nombre?, ¿ella?

– Sí.

– ¿En serio?

– ¿De qué otra forma podría estar aquí si no? Estoy haciendo un reportaje sobre Laura, y me aseguró que usted era la persona que mejor la había conocido antes de irse a Barcelona.

No sé si me creyó, pero tragó saliva con aparatosidad y acabó apartándose de la puerta para dejarme entrar en su casa. Le seguí hasta una salita muy pequeña en la que reinaban un televisor grande y un par de vídeos interconectados. La mayoría de las cintas diseminadas por encima de la mesa y la estantería eran de artes marciales -Bruce Lee, Jet Li y Jackie Chan- y pornográficas, al cincuenta por ciento. No hizo nada por disimularlas. Robi se consolaba como podía, aunque también debía de tener éxito en vivo. No creo que la noche anterior hubiese estado trabajando en su negocio. Me hizo sentar en una butaquita y él ocupó una silla frente a mí.

– ¿Qué le dijo Laura?

– No mucho. Me habló de cuando eran novios, de lo que hacían, de que fueron los mejores años de su vida a pesar de que deseaba irse para triunfar… Le tiene aprecio.

No tragaba. Robi era el novio despechado, que seguía soltero, según los padres de Laura, porque no se la quitaba de la cabeza. Con los años transcurridos y su aspecto, tampoco hubiera jurado que su soltería fuese debido a un ataque de nostalgias por mi vecina. Fuera como fuese, alguna marca debía tener.

– ¿Va a poner mi nombre en el reportaje?

– Eso depende de usted. Si me autoriza, sí. Si no, pues no.

– Mire, me da igual, porque de todas formas dudo que vaya a utilizar nada de cuanto pueda contarle.

– No entiendo.

– Yo aún entiendo menos que ella le haya pedido que hable conmigo, aunque… -Hizo una mueca de sorna-. Bueno, puede que sí. Estaba loca entonces y ahora debe de estarlo más.

– Vaya. -Me hice el sorprendido.

– Ser guapa y tumbar de espaldas no significa que… -Le fastidiaba hablar de ella-. ¡Bah!, ¿qué más da? Loca de remate. Aquí tenía algo, pero ella no, quiso irse a Barcelona, a comerse el mundo. Cuando eres la belleza de un sitio piensas que serás la reina, pero en Barcelona y en todo eso de las modas y la publicidad, ninguna es fea, y entonces eres una más. ¿Cree que no sé lo que pasó al comienzo?

– ¿Qué pasó?

– ¿De verdad desea oírlo? -Le extrañó que quisiera la basura cuando se suponía que iba a hacer un reportaje ensalzándola, aunque yo no le había dicho nada-. Los primeros dos o tres años lo pasó fatal. Tuvo que arrastrarse hasta… Yo lo supe. Supongo que debió de pensar que no era así, pero lo supe. Una vez hasta la llamé diciendo que volviera, como si no hubiera pasado nada. Y se rió de mí. Dijo que llegaría a la cumbre. Dijo que tendría mucho dinero. Era todo lo que le interesaba: el dinero.

– Ahora está en camino de ser una estrella -le mentí.

– ¿Una estrella? -Me miró de forma atravesada-. Va a terminar en la calle, ¿sabe? -Se puso aún más tenso. Lo de que su ex triunfara empezó a ponerle de los nervios-. ¡En la puta calle! En dos días se le pasará la onda, ¿y entonces, qué? -Sus ojos destilaron fuego-. ¿Con quién se lo ha montado para llegar a eso?

– Bueno, va a hacer una película. -Tenía que decir algo.

– Es increíble. -Robi se dejó caer hacia atrás. Si la noche no había sido buena, aquello le estaba fastidiando el día.

Uno que odiaba a Laura.

– ¿Cuánto hace que no la ve?

– No lo recuerdo…, unos años.

– Usted la quería, ¿verdad?

– ¡Cono, claro que sí!

Amor-odio. Si Laura triunfaba, odio. Si fracasaba, amor.

Hubiera deseado verla aparecer de vuelta, con el rabo entre las piernas y llorando. La hubiese perdonado.

Y a vender lápidas en lugar de la niña-palillo.

– ¿Durante cuántos años fueron novios? -pregunté por preguntar algo, en busca de un indicio que no creía que él pudiera proporcionarme si no sabía nada de la actual vida de Laura.

– ¿De verdad va a meter todo esta mierda en un artículo? -vaciló.

– Sí.

– Dios, Laura, estás… como una puta regadera -rezongó.

– Es una historia de fondo humano, ya sabe: la chica de pueblo que llega a ser modelo y actriz. Y me interesa su opinión, imparcial y auténtica. Usted la conoció antes que nadie, en su mejor momento, en la adolescencia, cuando…

Apretó las mandíbulas. Por un lado quería hablar, gritarme su verdad. Por el otro, odiaba hacerlo.

– Entonces era una chica normal, ¿vale? -Se encogió de hombros-. Y desde luego nadie pensaba que fuera a conseguirlo. Cuando se marchó, todo el mundo dijo que acabaría mal, que…

– ¿Sí?

– No, nada -suspiró.

– ¿Pensaron que acabaría mal?

Seguía odiando todo lo que tuviera relación con Laura, incluido yo.

– ¿No lo hacen todas las que fracasan?

– No.

– ¿Y todas las tías buenas que están con viejos forrados?

– Tal vez de haber fracasado, habría vuelto -dejé ir.

– Ella es tozuda. Como una mula. Y tengo que reconocer que es lista. Loca pero lista.

Se contradecía, pero no se lo dije. Tal vez, si le pinchaba un poco más…

¿Qué?

– Cuando alguien sueña con ser modelo o actriz… -divagué.

– Todas las chicas sueñan con eso a los quince años, hasta que maduran y ven de qué lado está la realidad.

No le dije que algunas lo consiguen, y que, desde luego, alguien tiene que lograrlo, que ésa es la trampa.

– En ella fue algo más que un sueño.

– La culpa no fue suya, sino de Luis Martín.

– ¿Quién?

– Luis Martín, el fotógrafo. ¿No le ha hablado de él?

– No.

– ¿Lo ve? Era un hijo de puta. Hasta ella debe de haberlo comprendido.

– ¿Fue ese fotógrafo quien la descubrió?

– ¿Descubrirla? -Soltó una risa hueca-. Lo único que quería de ella era cepillársela.

– ¿Qué edad tenía Laura entonces? ¿Diecisiete años?

– Sí. Y fue Martín el que le metió en la cabeza los últimos pájaros, lo de que sería una gran modelo y después una formidable actriz. La convenció él para que fuera a Barcelona a «dar el salto». Ahí se fue todo a la mierda. Martín era el primero que le hacía caso, y eso fue decisivo.

– Laura…

– Oiga, mire. -Se puso en pie de un salto. Ni publicidad para sus lápidas ni fama. No quería ser el ex despechado por la bella-. Tengo que ir a trabajar y le repito que no puedo decirle nada. Han pasado casi diez años. No sé qué ha hecho ni qué hace. Y en cuanto a lo nuestro…, ¡a la mierda con lo nuestro! Hace una semana que me he prometido y no quiero que mi novia me vea relacionándome con modelos. Ni le he hablado de Laura. Hágame un favor: olvídese de mí.

Lo de la novia podía ser verdad y podía ser mentira. Pero estaba en un callejón sin salida salvo por una cosa: lo del fotógrafo. Rodolfo Albesa no daba para más. Si practicaba artes marciales como parecían indicar todos aquellos vídeos, debía estar cuadrado. Yo también me levanté poniendo cara de pena.

Caminó hasta la puerta y le seguí.

– ¿Se muere mucha gente?

– Menos de la que debiera -me soltó con sequedad.

¿Un mensaje subliminal?

Encima de un mueble, en el pasillo, antes de llegar al recibidor, vi las llaves de un coche, las del piso y la cartera del dueño de la casa. Y también un programa o prospecto promocional de una sala de baile de Barcelona, el Sutton, en la calle Tuset.

Abrió la puerta y me detuve en ella con la mano extendida. Me la estrechó. Se lo solté entonces.

– ¿Sabe dónde podría encontrar a Luis Martín?

– Tenía un estudio en la calle Entenza de Barcelona, no sé.

Nuestras manos se separaron. Sus ojos no eran nada amigables.

– Felices lápidas -le deseé.

VIII

Detuve el Mini en la Meridiana, a la entrada de Barcelona, para volver a usar el teléfono. De no haber sido por la prisa, me habría parado a comprar otro móvil con carácter de urgencia. Pero los trámites nunca son rápidos. No tenía suelto, así que intenté dar con un bar en el que pudiera aparcar, aunque fuese en doble fila, para tomarme un agua mineral y disponer de cambio.

Las chicas de información ya debían de conocerme. No era la primera vez que les montaba números extraños. Buscar a un fotógrafo llamado Luis Martín en la calle Entenza, que no es precisamente una calle de cien metros, era uno de ellos. A lo peor, el fotógrafo ya estaba muerto, retirado o en otra parte. Pero nada de eso. Mi informante, una chica con voz extremadamente aguda y cantarina, me dijo que por Luis Martín, fotógrafo, no constaba nada, pero que en cambio sí había unos Estudios Martín. Le di las gracias y memoricé las señas.

Tal vez todo aquello y más estuviese en el piso de Laura. No tenía más que regresar, utilizar las llaves que tintineaban en mi bolsillo y entrar. Pero la visión de su cuerpo hacía de barrera.

Aunque me parecía inevitable que, tarde o temprano, yo utilizase aquellas llaves.

Las señas facilitadas por mi informante de la telefónica quedaban justo enfrente de la Modelo. Es un lugar que no me gusta. Se percibe demasiado el dolor interior. El estudio de Luis Martín, suponiendo que fuese el mismo y no un extraño azar del destino, parecía haberse quedado un poco atrás en el tiempo. Un pequeño escaparate en la entrada, junto a la escalera, exponía una docena de fotografías que iban desde un par de modelos hasta las habituales primeras comuniones, bodas o retratos «de pose» para regalar a la abuela o al novio. La sensación se mantuvo al subir al primer piso y entrar en aquel ámbito artístico ligeramente trasnochado y venido a menos. Dos espléndidos murales envejecidos por el tiempo, uno a cada lado de la entrada, ofrecían el generoso reclamo de sendas bellezas de terciopelo. Una de ellas era Laura Torras, con bastantes años menos. Entendí el cabreo de Robi. La Laura Torras postadolescente era un ángel que prometía ya la mujer en que se había convertido. Miraba a la cámara con descaro, con mucha intención, y te atravesaba. Parecía algo innato en ella, al margen de que el fotógrafo fuese bueno o malo.

Luis Martín tal vez fuese en otro tiempo un profesional de primera. Ahora, y por lo que se deducía de su estudio a simple vista, jugaba a todas las bandas para mantener el negocio y el ritmo de comidas diarias. Sus fotografías eran decentemente pasables, pero las de bodas y comuniones, por típicas y rituales, traicionaban el espíritu inicial.

No vi a nadie en la recepción, o lo que fuese aquello, y metí la cabeza por una puerta. Al otro lado, en una salita para reuniones, había otro mural de Laura Torras, en blanco y negro, con la diferencia de que en esa segunda imagen ella estaba desnuda. No era una pose erótica ni provocativa, pero sí sexy y lúcida, pese a que no enseñaba nada. Lo íntimo quedaba tapado por la misma pose. En cambio, su mirada te desnudaba mucho más a ti de lo que tú pudieras desnudarla a ella.

Sentí que la piel me ardía.

Había más desnudos, todos ellos de mujeres diferentes; así pues, parecía claro que Luis Martín sentía cierta debilidad por ella.

Cerré la puerta y me metí por otra. Era la del estudio. Un hombre, de espaldas a mí, ajustaba unos parasoles para situarlos en posición por entre un dédalo de focos, trípodes y cámaras. El lugar era amplio y tenía diversas zonas, con rollos y fondos de colores así como sillones de mimbre, butacas, sillas, percheros con ropa de muy variada índole y estanterías con sombreros, paraguas, adornos… La parafernalia y el atrezo necesarios para complementar una foto, buena o mala. Vi dos habitaciones más, justo a mi derecha, que probablemente sirviesen de vestuarios o almacenes.

– Perdone.

El hombre volvió la cabeza. Tendría unos cuarenta y muchos. No se extrañó por mi presencia allí.

– Vaya -me comentó-, no lo esperaba hasta dentro de una hora, y no es precisamente lo que… -Se acercó a mí para inspeccionarme-. Les pedí a alguien más alto. Y en cuanto a la edad…

Estaba claro que yo no le gustaba.

– Me llamo Daniel Ros, y soy periodista -le tranquilicé.

– Oh, lo siento.

Su gesto dijo más que sus palabras.

– Estoy haciendo un reportaje sobre Laura Torras.

Me gustaría entrevistarle si dispone de diez o quince minutos.

No se sorprendió.

– Bien, ningún problema. -Miró la hora, como si fuese la única dificultad.

– También es posible que nos interese comprar fotografías de ella, para el reportaje, dentro de unos días. -Tuve tan brillante idea para vencer cualquier reticencia.

Eso le gustó. Me sonrió con afecto.

– Puede estar seguro de que nadie tiene más fotografías de Laura que yo, y la mayoría son auténticas obras de arte. Trabajamos mucho aquí los dos.

Allí. Los dos.

Viéndole tuve un estremecimiento.

Y también mucha envidia.

– Lo sé. -Dominé mis impulsos ocultándolos bajo mi máscara profesional-. He visto algunas en su casa.

– ¿Le dijo ella que viniera a verme?

– Sí.

– Buena chica. -Hizo un solitario y seco aplauso-. Creí que se había echado a perder en estos años. Veo que vuelve a subir.

– ¿Por qué creía que se había echado a perder?

– No sabía nada de ella, no la veía en ninguna parte. Y en este mundillo, cuando una mujer así desaparece… Malo.

– Pudo haberse casado.

– ¿Laura? -Me enseñó los dientes en una falsa sonrisa-. No.

– ¿No era de ésas?

– Quería triunfar, tener dinero y demostrar que llevaba razón. Si no conseguía A, iba a por B, y si no, sin detenerse, daba un rodeo para llegar a C. En este sentido era egoísta, pero no la culpo. Sacaba lo que podía de donde podía. Intentaba exprimir la vida como un limón. Se enamoraba, como cualquiera, y tal vez viviera con alguien, y hacía de todo, pero no llegaba ni llegó hasta el extremo de casarse. Eso lo tenía claro. Por eso me alegra saber que le va bien. -Impidió que le hiciera la pregunta que yo quería, y en vez de ello me formuló un par-: ¿Qué tiene Laura entre manos? ¿Cuál es el motivo de su reportaje?

– La han contratado para una campaña publicitaria -volví a mentir-, y también para un papel en una serie de televisión.

– ¿Nacional?

– No, de TV3 -decidí no pasarme.

– ¿En qué agencia está ahora?

– Eso no lo sé.

– Bien, pues me alegro por ella. -Sonrió de nuevo y agregó-: ¡Y por mí! Siempre he creído que fue uno de mis mejores descubrimientos. Si lo ha pasado mal y ahora ha conseguido volver… es que se lo ha trabajado a pulso, y lo ha merecido.

– Ella dice que en parte se lo debe a usted -mentí más y más.

– A eso lo llamo gratitud -se rindió a mis palabras-. Pero es justo. Cuando la conocí no era más que una adolescente guapa, electrizante pero por pulir, llena de sueños. La típica niña con cara de mujer, atrapada en un cuerpo de mujer y todas las limitaciones imaginables. Vivía en un pueblo sin la menor posibilidad, iba con chicos vulgares… Se habría echado a perder en un par de años. Ya empezó tarde, todo hay que decirlo, pero aprovechamos el primer impulso, que es lo que cuenta.

– ¿Cómo la conoció?

– Hice unas sesiones fotográficas en su pueblo, El Figaró, y aunque llevé modelos profesionales, contraté a algunos chicos y chicas del lugar para hacer bulto. Nada más verla, supe que era especial. Sabía posar, sonreír, moverse. Era algo innato, algo que se tiene o no se tiene, y ella lo tenía. Le hice unas fotografías aparte y se comió la cámara, así que le pedí que viniera aquí, a mi estudio. Cuando enseñé las fotos de esa sesión a algunos clientes, se enamoraron de su rostro. Después la tomé un poco bajo mi tutela, le dije cómo maquillarse, cómo vestir y cómo caminar, le enseñé trucos del oficio… Aprendió más rápido que ninguna.

– ¿Se hizo su agente o algo así?

– No, yo sólo soy fotógrafo. Pero le conseguí su primer contrato y que la aceptasen en una agencia como principiante. Tuvo que estudiar, claro. Para cuando regresó a Barcelona ya lo hizo con su maleta.

– ¿Vivió con usted?

Luis Martín soltó una carcajada.

– He conocido a cientos de modelos en mi vida, se lo aseguro, y aunque es justo reconocer que he tenido aventuras con muchas, éste no fue el caso de Laura. No tenía más que diecisiete años por aquel entonces.

No le dije que después debió de cumplir los dieciocho, y los diecinueve, y los veinte… y que me costaba creer que no lo hubiese intentado. Tal vez no quisiera imaginármelos juntos.