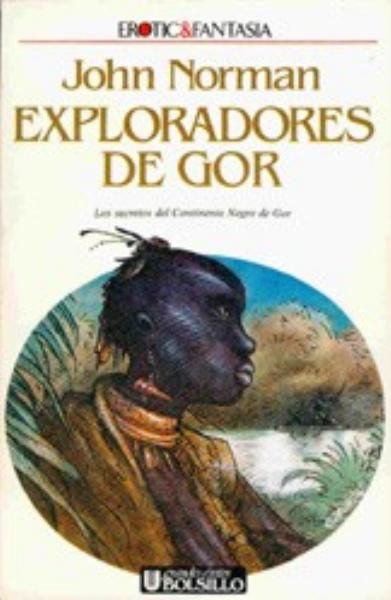

John Norman

Exploradores de Gor

(Crónicas de la contratierra, vol. 13)

1

CONVERSO CON SAMOS

Era bastante hermosa.

Estaba arrodillada frente a mí, cerca de la mesita de la cual, con las piernas cruzadas, me encontraba sentado junto a Samos, el amo de la casa. Empezaba la noche en Puerto Kar, y había cenado con Samos, el primer capitán del consejo de capitanes de la ciudad. La sala, donde se encontraba el gran mapa de mosaicos, estaba iluminada con antorchas.

La esclava arrodillada había servido la cena. Le eché una mirada. Llevaba una túnica de tela de reps corta que dejaba ver sus muslos, el collar de acero cerrado, y la típica marca de Kajira de Gor.

—¿Los amos desean algo más de Linda?— preguntó la chica.

—No— dijo Samos.

Puso su pequeña mano sobre la mesa, cerca de él, como si quisiera que le acariciara.

—No— dijo Samos.

Se alejó con la cabeza gacha. La recordaba de hacía algunos meses cuando la vi por primera vez, luciendo únicamente un collar de hierro, en el que se notaban los golpes del martillo para darle la forma curva del cuello. Fue la chica que trajo a casa de Samos el mensaje inscrito en una cinta de pelo enrollada en la punta de la lanza, y en el cual Zarendargar, o Media-oreja, un general de guerra de los Kurii, me invitaba al “Confín del Mundo”. Mi sospecha de que se trataba del Polo del hemisferio Norte había resuelto ser cierta. Conocí a Media-Oreja allí, en un amplio complejo nórdico. Un enorme deposito de armas y gasolina destinadas a la proyectada invasión por los Kurii de la Contratierra. Es posible que Media-Oreja muriera durante la destrucción del complejo. Su cuerpo, sin embargo, no fue encontrado.

Samos la miró desde arriba. Había servido bien durante la cena, con elegancia, sin hacerse notar, como una esclava devota.

—Lleva las cosas a la cocina.

—Sí, Amo.

—He oído decir al maestro de cadenas que has aprendido a bailar muy bien la danza del suelo.

Las pequeñas copas se movieron en la bandeja.

—Me alegra que Krobus lo piense así.

La danza del suelo se suele llevar a cabo sobre baldosas rojas en presencia del amo, que finge no verla. La chica baila sobre la espalda, el estomago y los costados. Normalmente su cuello se encuentra encadenado al aro de esclava. La danza significa el ansia, el desespero, de una esclava hambrienta de amor. En la danza, la chica se mueve y se retuerce de deseo, como si estuviera totalmente sola, como si solo ella supiera su deseo.

Luego el amo hace como si la descubriera y ella intenta esconder el tormento y la impotencia de su deseo. Después y al no haber podido su primer el deseo, guarda su orgullo y muestra su tortura abiertamente, para provocar su piedad y conseguir su caricia.

—Las últimas cinco veces que has realizado esta danza, Krobus me ha dicho que no ha podido evitar violarte.

Ella bajo la cabeza con una sonrisa.

—Después de que te encierren en la perrera— dijo Samos— pide una jarra con agua caliente, aceites y una toalla. Báñate y perfúmate. Puede que te lleve a mi habitación más tarde. Soy más difícil de complacer que Krobus.

—Sí, Amo— dijo encantada. Y dando media vuelta salió corriendo hacia su habitación.

—Creo, Samos— le dije— que te has encaprichado de una terrícola rubia.

Samos me miró enfadado. Luego gruñó.

—Es la primera chica por la que siento algo diferente— dijo— Es interesante. Es una sensación extraña.

—Sé fuerte, Samos— sonreí.

—Lo seré— respondió.

No dudé de sus palabras. Samos era uno de los hombres más rudos de Gor. La chica rubia se había topado con un amo fuerte, que no se comprometería.

—Pero dejemos de hablar de esclavos— dije— de chicas que nos sirven de diversión o entretenimiento y pasemos a las cosas serias, las cosas de los hombres.

—Pues hay poco que decir de los asuntos de los mundos— dijo Samos.

—Los Kurii están tranquilos.

—Sí.

—No es usual que me invites a tu casa para decirme que no tienes que informarme de nada— dije.

—¿Crees que eres el único goreano que trabaja a veces para los reyes sacerdotes?— preguntó Samos.

—Supongo que no. ¿Por qué?

—Dime que sabes del Cartius.

—Es una importante corriente de agua subecuatorial— dije— Trascurre de Oeste a Noroeste. Entra en los bosques de lluvias y desemboca en el lago Ushindi, que es desaguado por los ríos Kamba y Nyoka. El Kamba va directamente al Thassa. El Nyoka llega al puerto de Schendi y se desvía entonces a Thassa.

—Schendi era un puerto libre ecuatorial, muy conocido en Gor. También es el puerto donde habita la Liga de los Tratantes Negros.

—Hubo un momento en el que se pensó que el Cartius era un afluente del Vosk.

—Es lo que me enseñaron.

—Ahora sabemos que el Thassa Cartius y el Cartius subecuatorial no son el mismo río.

—Ha sido explicado y mostrado mediante mapas— dije— que el Cartius subecuatorial no sólo desemboca en el lago Ushindi, sino que vuelve a aparecer más al Norte, atravesando las tierras bajas occidentales para juntarse con el Vosk en Turmus— Turmus era el último gran puerto del Vosk antes de los pantanos prácticamente infranqueables del delta.

—Los cálculos llevados a cabo por el geógrafo negro, Ramani, de la isla de Anango, sugieren que dadas las inclinaciones apreciadas, los dos ríos no pueden ser el mismo. Su alumno, Shaba, fue el primer hombre civilizado que circunnavegó el lago Ushindi. Descubrió que el Cartius, como ya se sabía, entra en el lago Ushindi, pero que solo dos ríos salen del lago, el kamba y el Nyoka. La fuente actual del afluente del Vosk, ahora llamado el Thassa Cartius. Como bien sabes, fue encontrada hace cinco años por el explorador Ramus de tabor, quien con una pequeña expedición, durante nueve meses luchó y comerció con las tribus ribereñas, más allá de las seis cataratas, y hasta las tierras altas de Ven. El Thassa Cartius, con sus propios afluentes, riega las tierras altas y las llanuras descendientes.

—Hace cerca de un año que lo se. ¿Por qué me lo cuentas ahora?

—Ignoramos tantas cosas— musitó Samos.

Me encogí de hombros. Gran parte de Gor era “Tierra Ignota”.

Pocos conocían bien las tierras del este de las zonas de Voltai y Thantis, por ejemplo; o lo que se encontraba al Oeste de las lejanas islas, cerca de Cos y Tyros. Aún era más irritante, desde luego, darse cuenta que incluso grandes extensiones sobre el cauce del Vosk, y al Oeste de Art, eran desconocidas.

—Había buenas razones para imaginar que el Cartius entraba en el Vosk vía el lago Ushindi— dije.

—Ya sé— dijo Samos— La tradición y las direcciones de las corrientes de los ríos. ¿Quién hubiera entendido, en las ciudades, que no eran el mismo?

—Los bosques de lluvia cerraban el paso al verdadero Cartius a la mayoría de las personas civilizadas del Sur y el comercio tendía a confinarse a las poblaciones de las orillas de la parte sur del lago Ushindi. Entonces era conveniente, por razones comerciales, utilizar tanto el Kamba como el Nyoka para llegar a Thassa.

—Ello explica la necesidad de encontrar un paso hacia el Norte desde Ushindi— dijo Samos.

—Sobre todo después que se supo de las hostilidades entre las tribus ribereñas del que ahora llaman Thassa Cartius.

—Sí.

—Pero seguramente, antes de la expedición de Shaba, otros habrán buscado la salida del Cartius desde Ushindi.

—Parece probable que se lo impidieran las tribus ribereñas del Norte de Ushindi— repuso Samos.

—¿Y entonces, porque lo logró la expedición de Shaba?— pregunté.

—¿Has oído hablar de Bila Huruma?

—Algo.

—Es un Ubar negro— explicó Samos— Sangriento y brillante.

Un hombre de visión y poder, que ha unido las seis ubaras de las orillas sureñas del Ushindi, las ha unido con el cuchillo y la flecha de la lanza, y ha extendido su hegemonía a las orillas del Norte, donde exige el pago de tributo, colmillos de kaliauk y mujeres, a la confederación de los cien pueblos. Las nueve barcas de Shaba pusieron en sus mástiles los escudos con penachos de los oficiales de Bila Huruma.

—Ello garantiza su protección.

—Fueron atacados varias veces, pero sobrevivieron. Pienso que es cierto, de todas maneras, que si no hubiera sido por la autoridad de Bila Huruma, Ubar de Ushindi, no hubieran podido terminar su trabajo.

—La hegemonía de Bila Huruma sobre las orillas del Norte, por lo tanto, es substancial pero incompleta.

—Sin duda la hegemonía es mal aceptada, como parece confirmarlo el hecho que algunos ataques tuvieron lugar durante la expedición de Shaba.

—Debe ser un hombre valiente— dije.

—Se llevó seis de sus barcas y la mayoría de sus hombres.

—Me resulta extraño que un hombre como Bila Huruma esté interesado en apoyar una expedición geográfica.

—Quería encontrar el paso del Noroeste desde Ushindi. Podría significar una considerable cantidad de posibles nuevos mercados, el aumento del comercio, el descubrimiento de un importante camino comercial para las mercancías del Norte y los productos del Sur.

—Y permitiría evitar asimismo, los peligros del transporte naval de Thassa, y aportaría también un camino para la conquista de nuevos territorios.

—Sí, piensas como un guerrero.

—Pero el trabajo de Shaba demuestra que este pasaje no existe.

—Sí, ésta es una consecuencia de su expedición. Pero seguramente has oído hablar de los posteriores descubrimientos de Shaba.

—Hacia el Oeste del lago Ushindi— dije— hay terrenos encharcados, pantanos y ciénagas, y gran parte de esta agua llega al lago. Con un equipo naval resistente y limitándose a cuarenta hombres, y abandonándolo temporalmente todo menos dos botes, dos meses más tarde. Shaba llegó a la orilla occidental de lo que ahora conocemos como el lago Ngao.

—Sí.

—Es prácticamente tan grande como el Ushindi, si no más.

Imaginé que habría sido un gran momento para Shaba y sus hombres, cuando avanzando penosamente con cuerdas y machetes, cavando y agujereando, llegaron con las dos barcas a la gran extensión de agua del lago Ngao. Luego volvieron, extenuados, a las barcas y los hombres que les esperaban en la orilla oriental del Ushindi.

—Shaba continuó entonces la circunnavegación del lago Ushindi— dijo Samos— y por primera vez trazó cuidadosamente, sobre la carta marina, la entrada al verdadero Cartius subecuatorial, en el Ushindi. Siguió entonces hacia el Oeste hasta llegar a los seis ubares y el centro de las tierras de Bila Huruma.

Al año siguiente montó otra expedición con once barcas y mil hombres, una expedición que fue financiada por Bila Huruma, para explorar el lago Ngao y circunnavegarlo como si hubiera sido el Ushindi. Y allí descubrió que el lago Ngao era alimentado por un solo gran río, un río capaz de competir incluso con el Vosk en amplitud y caudal, un rio llamado Ua.

—Es imposible franquearlo— dije— debido a sus numerosas cascadas y cataratas.

—La cantidad de obstáculos, la posibilidad de porteo, los posibles caminos, los posibles canales paralelos, no son conocidos.

—El propio Shaba, con sus hombres y sus botes, sólo siguió el río algunos cientos de pasos más y tuvieron que volver porque encontraron cascadas y cataratas.

—Las cascadas y cataratas de Bila Huruma, tal como él mismo las llamaba.

—El tamaño de sus barcas hacía que el transporte fuera difícil o imposible.

—No fueron construidas para ello— dijo Samos— El peso del equipaje, la jungla, la hostilidad que apareció entre las tribus del interior, hizo aconsejable una retirada.

—Entonces la expedición de Shaba volvió al lago Ngao, completó la circunnavegación y luego retornó, vía los pantanos, al lago Ushindi y los seis ubares.

—Sí— dijo Samos.

—Un hombre notable— dije.

—Seguramente uno de los mejores geógrafos y exploradores de Gor y un hombre muy respetado.

—¿Respetado?

—Shaba es un agente de los Reyes Sacerdotes.

—¿Por qué me explicas todo esto?

—Ven conmigo— dijo Samos, levantándose.

Salimos de la habitación. Atravesamos varias salas, y luego descendimos las rampas y las escaleras. Las estrechas paredes estaban húmedas. Seguimos bajando, varios niveles, a veces por pasarelas montadas sobre jaulas cuyos ocupantes nos miraban asustados. En un largo pasillo vimos dos chicas desnudas a cuatro patas, con cepillos y agua, que rascaban las piedras del suelo del pasillo. Un guardia, con un látigo, se encontraba frente a ellas. Se tiraron sobre el estomago cuando pasamos, para volver luego a ponerse de rodillas y acabar su trabajo. Las celdas estaban normalmente silenciosas a esta hora, porque era la hora de dormir.

Seguimos bajando varios niveles. El olor y la humedad, siempre desagradable en los niveles más bajos de las celdas, eran ya molestos. Aquí y allá flameaban las lámparas y las antorchas. Ello reducía la humedad.

Pronto nos encontramos en el nivel inferior de las celdas, en un área de máxima seguridad. Había hilos de agua en las paredes y en algunos lugares, agua entre las piedras del suelo.

Un urt se deslizaba entre dos piedras de la pared.

Samos se paró ante una pesada puerta de hierro. Se abrió una ventanilla. Samos pronunció la seña de aquella noche y le dieron la contraseña. Se abrió la puerta. Detrás se encontraban dos guardias. Paramos ante la octava celda de la derecha. Samos hizo una señal hacia los dos guardias, y éstos se acercaron rápidamente. A un lado se veían algunas cuerdas y ganchos, y grandes trozos de carne.

—No hables en el interior— me dijo Samos.

Me entregó una capucha con agujeros para los ojos.

—¿Los prisioneros conocen esta casa y sus hombres?— pregunté.

—No.

Me puse la capucha, Samos y los dos hombres también lo hicieron. Abrieron entonces la ventanilla de la puerta de hierro y después de mirar, abrieron la puerta. Ésta lo hacía hacia dentro. Esperé a Samos. Entonces, los dos guardias, mediante dos cadenas que se encontraban sobre la puerta, hicieron bajar un pesado puente de madera sobre el agua. La habitación en la que entramos tenía agua hasta el nivel de la puerta. Era lúgubre y oscura. Intentaba no pisar el moho del agua. El puente, aguantado por las cuatro cadenas, descansaba sobre el agua. A cada lado del puente había cadenas sobre el agua. Oí pequeños chillidos y movimientos contra el metal de las cadenas, que parecía provenir de muchos cuerpos diminutos.

Samos se quedó junto a la puerta con una antorcha. Los dos guardias salieron por el puente levadizo. Éste tenía unos seis metros de largo. La celda inundada era circular, y de unos quince metros de diámetro. En el centro de la celda se encontraba un poste de madera, recubierto de hierro, y que sobresalía poca más de un metro por encima del nivel del agua. El poste descansaba sobre una delgada plataforma redonda de madera recubierta de metal, por encima del agua.

Uno de los guardias entró con un largo palo de madera que introdujo en el agua. La profundidad debía ser de unos dos metros y medio. El otro guardia lanzó un gran trozo de carne en un gancho atado a una cuerda. Al instante hubo un movimiento en el líquido enmohecido. Noté una salpicadura en mis piernas. Entonces el guarda levanto la cuerda. Ya no había carne. Pequeños tharlariones parecidos a los de las ciénagas de los bosques del Sur de Ar, saltaron del gancho con los últimos trozos de carne.

La chica que estaba en la plataforma, desnuda, arrodillada, con el collar atado y el poste al que se agarraba con las manos entre sus piernas, echó atrás la cabeza y empezó a chillar.

Nos miró lastimosamente, parpadeando tras la antorcha.

Los diminutos ojos de los tharlariones la miraban y ella se agarró aún más al poste y nos contempló con los ojos llenos de lágrimas.

—Por favor, por favor, por favor.

Hablaba en inglés. Era como Linda, la chica rubia de Samos, aunque un poco más delgada. Tenía buenos tobillos, le quedarían bien las cadenas. No estaba marcada. Samos hizo signo de marchar. Le precedí en el puente. Los guardias, que nos seguían, levantaron el puente y cerraron la puerta con llave y la ventanilla.

Samos fuera, devolvió la antorcha a su anilla. Nos quitamos las capuchas. Le seguí al piso superior, pasamos las celdas y llegamos a una sala.

—¿Por qué me has enseñado a la chica de la celda?— pregunté.

—¿Cuánto crees que darían por ella?

—Yo diría que unos cinco tarskos de cobre, en un mercado de cuarta clase, y algo más en un grupo de venta. Es guapa, pero no demasiado, no como algunas esclavas. Es obviamente ignorante y sin formación. Tiene buenos tobillos.

—Habla el inglés de la Tierra, ¿verdad?

—Por lo visto— dije— ¿Quieres que la interrogue?

—No.

—¿Habla goreano?

—Soló algunas palabras.

—La cuestión parece bastante clara. Es una simple prostituta traída por los esclavos Kur a Gor.

—Teniendo en cuenta que apenas habla goreano, tu suposición es inteligente— dijo Samos— pero resulta ser incorrecta.

—¿Cómo la conseguiste?— pregunté.

—Por casualidad. ¿Has oído hablar del Capitán Bejar?

—Claro— dije— Es miembro del Consejo. Estaba con nosotros el 25 Se´Kara.

—En un ataque naval, Bejar se apoderó de un barco de Cos— dijo Samos.

Cos y Tyros eran aliados peligrosos. Cos era una isla gobernada por Chendar y Tyros estaba gobernado por el insensible Lurius. Ambos estaban en guerra con Puerto Kar.

Sin embargo, durante algunos años no había habido combates importantes. Cos había estado ocupado, en estos años luchando para aumentar su poder en el Vosk, su cuenca y los valles tributarios adyacentes. Los productos y mercados de esta área eran importantes para el comercio, y aunque la mayoría de los pueblos a orillas del rio eran estados libres, poco podían ignorar el poder de Cos y el de su mayor enemigo en estos territorios, la ciudad de Ar. Cos y Ar competían por conseguir tratados con estas ciudades, controlar el trafico y dominar el comercio del rio para su propio beneficio. Ar había desarrollado una flota de barcos fluviales y éstos, a menudo, peleaban con los barcos rivales de Cos, que estaban normalmente construidos en Cos, transportados al continente y llevados por tierra hasta el rio. El delta del Vosk, una vasta marisma de miles de passangs cuadrados, donde el rio se perdía en el mar, estaba cerrado a la navegación por cuestiones prácticas.

—El combate fue duro— dijo Samos— pero Bejar obtuvo como premio el barco, su tripulación y el cargamento.

—Ya entiendo, la chica era una esclava, parte del cargamento del barco que cayó en manos de Bejar.

Samos sonrió.

—No era un barco de esclavos— dijo.

Me encogí de hombros.

—Es curioso, no tiene el muslo marcado. ¿De quién era el collar que llevaba?— pregunté.

—No llevaba collar.

—No lo entiendo— Me sentía totalmente desconcertado.

—Vestía como una mujer libre y estaba entre los pasajeros.

—¿Estaban en orden sus documentos de viajé?— pregunté.

—Sí.

—¿Por qué viajaría en un barco de Cos una terráquea que apenas conoce el goreano, que no esta marcada y además es libre?

—Creo que los Otros, los Kurii, tienen algo que ver en todo esto— dijo Samos.

—Puede ser— reflexioné.

—Bejar me lo hizo saber, pues él conoce mi interés por estos casos. La encapuché y la traje desde sus celdas.

—Es un misterio muy interesante— dije— ¿Estas seguro de que no quieres que la interrogue en su propio idioma?

—Sí, por lo menos de momento.

—Como quieras.

—Siéntate— Señaló la mesa en la que habíamos cenado.

Me senté a la mesa con las piernas cruzadas y él lo hizo frente a mí.

—¿Reconoces esto?— preguntó. Buscó entre su túnica y de un estuche de piel sacó un gran anillo, demasiado grande para el dedo de un hombre, y lo puso sobre la mesa.

—Claro— dije— es el anillo que conseguí en el Tahari, el anillo que proyecta el campo de desviación de la luz y convierte al que lo lleva en invisible.

—¿Estas seguro?— preguntó Samos.

Miré el anillo y lo tomé. Era pesado. De oro. Con una placa de plata. En la parte exterior, opuesto al engaste, había un dispositivo circular ahuecado. Cuando un Kur llevaba el anillo en uno de sus dedos de su garra izquierda y giraba el engaste hacia dentro, el dispositivo quedaba expuesto. Entonces, con un dedo de su garra derecha podía presionarlo. Una presión sobre el dispositivo del anillo activaba el campo. Una segunda presión, lo desactivaba. Dentro de la capa de protección invisible el espectro podía desplazarse y era posible ver, aunque a través de una tamizada luz rojiza.

Había entregado el anillo a Samos hacía mucho tiempo, poco después de volver del Tahari, para que lo enviara a analizarlo al Sardar. Pensé que podía ser de utilidad para los agentes de los Reyes Sacerdotes. Me asombraba que los Kurii no lo utilizaran con más frecuencia. No había vuelto a saber nada del anillo.

—¿Estás completamente seguro de que éste es el anillo que me diste para enviar al Sardar?

—No— lo examiné atentamente— no lo es. El anillo Tahari tenía una diminuta rascadura en la esquina de la placa plata.

—Nunca creí que lo fuera— dijo Samos.

—Si es un anillo invisible somos muy afortunados en poseerlo.

—¿Crees que confiarían un anillo así a un agente humano?

—Difícilmente-respondí.

—Yo creo que este anillo no aplica el campo de invisibilidad— dijo Samos.

—Entiendo— Lo deposité en la mesa.

—Deja que te explique la historia de los cinco anillos— dijo Samos— Recibí esta información hace poco del Sardar y está basada en un secreto que tiene ya miles de años. Lo desveló, en su delirio, un comandante Kur y ha sido confirmado por documentos encontrados en restos de batallas cuyas fechas más recientes son de hace cuatrocientos años.

Hace mucho tiempo, más de cuarenta mil años quizás, los Kurii poseían una tecnología mucho más avanzada de la que ahora poseen. La tecnología que les convierte en tan peligrosos y avanzados, no es más que un remanente de una tecnología que prácticamente pereció durante sus mortíferas batallas, aquellas que culminaron con la destrucción de su mundo.

Los anillos invisibles fueron invención de un científico Kur al que nos referiremos con fonemas humanos y llamaremos Prasdak de los Acantilados de Karrash. Era muy hábil y cauteloso y antes de morir destruyó sus planos y documentos.

Dejó, sin embargo, cinco anillos. Durante el saqueo de su ciudad, que ocurrió aproximadamente dos años después de su muerte, los anillos fueron encontrados.

—¿Qué ocurrió con los anillos?

—Dos fueron destruidos en el curso de la historia Kurii. Otro se perdió durante algún tiempo en el planeta Tierra. Hace unos tres o cuatrocientos años un hombre llamado Gyges se lo arrebató a un comandante Kur asesinándole. Gyges era un pastor que utilizó su poder para usurpar el trono de Lydia, un país que por aquel entonces existía en la Tierra.

Asentí. Lydia, recordé, cayó en poder de los persas seiscientos años antes de cristo, según cronología de la Tierra. Esto, por supuesto, sucedió mucho después de la época de Gyges.

—Lydia me recuerda el nombre del puerto fluvial situado a la boca del Laurius— dijo Samos.

—Sí— el nombre de ese puerto era Lydius.

—Quizás haya alguna relación— aventuró Samos.

—Quizás sí, o quizás no.

—Los Kurii volvieron a por el anillo— dijo Samos— Gyges fue asesinado y poco después, por alguna razón desconocida, el anillo fue destruido en una explosión.

—Interesante.

—Sólo quedan dos anillos.

—Uno es sin duda, el anillo del Tahari.

—Sin duda— afirmó Samos.

Miré el anillo que estaba sobre la mesa.

—¿Crees que éste es el quinto anillo?— pregunté.

—No. Creo que el quinto anillo es demasiado valioso como para sacarlo del mundo de acero y arriesgarlo en Gor.

—Quizás ahora han aprendido a hacer duplicados de los anillos— aventuré.

—No lo creo, por dos razones. Primero, si se pudiera hacer un duplicado de los anillos seguramente lo habrían hecho antes de la gran pérdida de su tecnología y su retiro a los mundos de acero. Y, en segundo lugar, la cautelosa naturaleza del inventor de los anillos, Prasdak de los Acantilados de Karrash.

—El secreto sin duda, pudo ser desvelado en el sardar— dije— ¿Qué avances han hecho con el anillo del Tahari?

—El anillo del Tahari nunca llegó al Sardar— dijo Samos— Lo supe hace un mes.

No pude pronunciar palabra. Permanecí sentado tras la mesa, asombrado.

—¿A quién se lo confiaste?

—A uno de los agentes en quien más podíamos confiar— dijo Samos.

—¿Quién?

—Shaba, el geógrafo de Anango, el explorador del lago Ushindi, el descubridor del lago Ngao y del río Ua.

—Seguro que te tendieron una trampa— dije.

—No lo creo.

—No lo entiendo.

—Este anillo— Samos señaló el anillo que estaba sobre la mesa— fue encontrado entre las pertenencias de la chica de la celda de los tharlariones. Lo tenía ella cuando Bejar capturó el barco.

—Entonces, seguro que no es el quinto anillo— dije.

—¿Pero, qué significa todo esto, entonces?— preguntó Samos.

Me encogí de hombros.

—No lo sé.

Se acercó a un lado de la mesa donde había una caja negra plana, de las utilizadas para guardar documentos. En la tapa de la caja había un tintero y un lugar para guardar las plumas.

La abrió por la parte del tintero y las superficies cóncavas para las plumas. Extrajo varios papeles doblados, cartas. Les había roto el lacre.

—También fueron encontrados estos documentos entre las pertenencias de nuestra rubia prisionera— dijo Samos.

—¿De qué se trata?— inquirí.

—Aquí hay documentos de viaje y una declaración de ciudadanía de Cos, que sin duda alguna es falsa. Y lo más importante, cartas de presentación, y cheques por valor de una fortuna, para ser cobrados en diferentes bancos en la calle de las monedas en Schendi.

—¿Para qué son las cartas de presentación? ¿A nombre de quién están extendidos los cheques?

—Una es para un hombre llamado Msaliti y la otra para Shaba.

—¿Y los cheques?

—Están a nombre de Shaba.

—Parece, entonces, que Shaba quiere entregar el anillo a los kurii, cobrar por ello y luego entregar al Sardar este anillo que tenemos ante nosotros.

—Sí— dijo Samos.

—Pero seguro que los Reyes Sacerdotes descubrirán que es falso tan pronto como presionen el dispositivo— dije.

—Eso me temo. Sospecho que al presionar el dispositivo, lo que probablemente sucederá en Sarsar, se iniciará una explosión.

—Entonces, este anillo es una bomba.

Samos asintió. Fruto de sus trabajos en el Sardar y algunas conversaciones conmigo, conocía la existencia de ciertas posibilidades tecnológicas. Sin embargo él, como la mayoría de los goreanos, nunca había presenciado una explosión.

—Los Reyes Sacerdotes podrían ser asesinados— dije.

—La desconfianza y la discordia se propagarán entre los hombres y los Reyes sacerdotes— sentenció Samos.

—Y, entretanto, los Kurii poseerán el anillo y Shaba será un hombre rico.

—Así parece. El barco se dirigía a Schendi.

—¿Crees que tu prisionera sabe algo de todo esto?— pregunté.

—No. Creo que fue cuidadosamente seleccionada para transportar los cheques y el anillo. Seguro que en Schendi hay agentes Kurii mucho más expertos para recibir el anillo, una vez sea entregado.

—Y Shaba esta escondido. Seguro que no puedo encontrarlo simplemente viajando a Schendi.

—Quizás se pueda llegar a él a través de Msaliti.

—Es un asunto muy delicado— dije.

Samos asintió.

—Shaba es un hombre muy inteligente. Probablemente Msaliti no sepa dónde se encuentra. Debe ser Shaba quien se pone en contacto con él y no al contrario. Sería muy inoportuno que Shaba se enterara de algo porque no seguiría adelante.

—La chica es entonces, la clave para localizar a Shaba— dije— por eso no quisiste que la interrogara. Debe ignorar que ha estado en tu poder.

—Exactamente.

—Ya deben saber, o pronto lo sabrán, que el barco en que viajaba fue atacado por Bejar. No podemos liberarla y dejarla ir como si nada hubiera pasado. Nadie lo creería. Pensarían que es un cebo para encontrar a Shaba.

—Tenemos que intentar recuperar el anillo— dijo Samos— O al menos, impedir que caiga en manos de los Kurii.

—Shaba querrá sus cheques, los Kurii querrán el anillo falso.

Creo que él, ellos o ambos estarán muy interesados en encontrarse con nuestra querida prisionera.

—Estoy de acuerdo. Ya deben saber que Bejar la capturó.

Cuando las demás mujeres capturadas sean expuestas al público, la expondremos a ella también. Será una esclava más a la venta.

—Asistiré a su venta disfrazado y me enteraré de quién la compra— propuse.

—De acuerdo— dijo Samos.

Me dio el anillo, las cartas de presentación y los cheques que estaban sobre la mesa.

—Puedes necesitar esto— dijo— En caso de que te encuentres con Shaba. Como no te conoce, podrías hacerte pasar por un agente Kur y conseguir el autentico anillo con sus cheques.

Podemos prevenir luego al Sardar para que intercepten a Shaba con el anillo falso y que hagan de él lo que quieran.

—Excelente— Guardé el anillo y los documentos en mi túnica.

Nos dirigimos hacia la entrada, pero nos paramos antes de alcanzar la gran puerta.

Samos quería decir algo más.

—Capitán, no te dirijas al interior más allá de Schendi. Ese es el país de Bila Huruma.

—Creo que es un gran Ubar— dije.

—Es muy peligroso y vivimos tiempos difíciles.

—Es un hombre con visión de futuro.

—Y despiadadamente codicioso.

—Pero clarividente— le recordé— ¿No está intentando unir el Ushindi y el Ngao con un canal a través de las marismas para poderlas desecar?— inquirí.

—Ya han empezado a realizarse algunas obras— contestó Samos.

—Eso es clarividencia y ambición.

—Ten cuidado con Bila Huruma— repitió Samos.

—Espero no tener problemas con él— dije.

—La estaca y la plataforma inferior en la que esta nuestra querida prisionera es un sistema que me sugirió Bila Huruma. En el lago Ushindi, en algunas zonas frecuentadas por tharlariones hay grandes estacas. Criminales, prisioneros políticos y otros reos son llevados en barcas hasta ellas y dejados allí, aferrados. No hay plataformas bajo las estacas.

Pero no tienes nada que temer si no dejas los límites de Schendi.

Estrechamos nuestras manos. La valla de las barras se abrió y esperé ante la valla exterior, la de láminas de hierro forrada de madera. Salí de la casa de Samos.

—Saludos, capitán— dijo Thurnock desde la barca.

—Saludos, Thurnock— Subí a la barca y tomé el timón.

La barca se deslizó en la oscuridad. Nos dirigíamos hacia mi casa.

2

EN EL MERCADO DE VART

La chica luchaba por quitarse el grillete del cuello y soltarse de la cadena. Los dos esclavos que estaban a su derecha dieron una vuelta a la manivela de la polea mostrándola ante el público. Los hombres la miraron con curiosidad. ¿Era la primera vez que la vendían?

Ella intentó darse la vuelta, cubrirse, sus pies estaban enterrados en el húmedo serrín. El interior de su muslo izquierdo estaba manchado de amarillo como si se hubiera orinado por el terror.

El subastador no la atizó con el látigo. Simplemente tomó sus brazos y los levantó de tal manera que la cadena, atada a cada lado del grillete, cayera por encima de sus hombros. Luego apretó sus manos a la nuca de tal manera que la cadena tensada le inmovilizaba los brazos y quedaba adecuadamente expuesta al público.

En los mercados de alta categoría, era habitual suministrar a las chicas un purgante pocas horas antes de la venta y forzarlas a aliviarse antes de salir frente al público. En los mercados corrientes estas delicadezas raramente eran observadas, en especial durante las ventas largas. El subastador tiró a la chica del pelo moviendo su cabeza hacia atrás para que sus facciones pudieran ser vistas por los hombres.

—Otra chica capturada por el noble Capitán Bejar durante el apresamiento del Flor de Telnus— gritó el subastador que además era el mercader de esclavos Vart, antes conocido por Publius Quintus de Ar. Desterrado de aquella ciudad y casi empalado por falsificar las características de una esclava.

Había dicho que la chica estaba adiestrada para esclava de placer cuando en realidad ni siquiera conocía los once besos.

El Vart es un mamífero carnívoro alado de afilados dientes, que normalmente vuela en bandadas— Una chica bárbara rubia de ojos azules que apenas habla el goreano. No esta adiestrada. En otros tiempos libre. Todavía por estrenar, un muslo todavía no besado por el hierro. ¿Cuánto me ofrecéis?

—Un tarsko de cobre— gritó un hombre desde el público. Era el tipo que alquilaba las cadenas para las chicas obreras.

—¿He oído un tarsko? ¿Me ofrecéis algo más?

—¡Déjanos ver la siguiente chica!— gritó un hombre. Los esclavos tensaron la cadena pero el subastador no les mandó girar la manivela para retirar a la chica de la vista del público y traer el siguiente artículo.

—Seguro que me ofrecéis más. ¿He oído dos tarskos?

Ella era bonita aunque no tan bonita ciertamente, como la mayoría de las esclavas goreanas. No creí que pudiera alcanzar un precio alto. Desgraciadamente, pocos hombres estarían dispuestos a comprarla. Miré a mí alrededor. Podía ver la habitual multitud abigarrada de la casa de Vart, donde los hombres acuden generalmente a comprar esclavas baratas, a veces en lotes, a precios de saldo.

Su establecimiento estaba en un almacén cerca del muelle.

Calculé que habría unas doscientas personas entre compradores y curiosos. Yo vestía la túnica, el mandil de piel y la gorra de un trabajador del metal.

—¡Mírala!— dijo un hombre a mi lado— ¡Qué fea es!

—Muy fea— asintió otro.

Supuse que habían visto a pocas chicas de la Tierra y no entendían el efecto que producía años de pésimas condiciones biológicas. Muchas mujeres bajo la condición de esclavitud aumentaban considerablemente su belleza. Y esto está relacionado creo, con factores psicológicos y en particular con la destrucción de ciertos modelos neuróticos de imitación masculina inculcados en la mujer de la Tierra. Destruyendo esos modelos, con el látigo si era necesario, las mujeres revelaban su yo más profundo, el de hembra.

—Amos, amables señores. ¿No veis lo mucho que promete esta esbelta belleza bárbara?

Se oyeron risas desde el público.

—¡Qué chapucero es nuestro amigo Vart!— gritó el tipo que estaba a mi lado— Ni siquiera la ha marcado.

—¡Añádele eso al precio! —aulló otro.

El subastador comenzó a recitar las medidas de los grilletes del cuello, de las muñecas y delos tobillos que previamente había anotado en la espalda de la chica con una barra de grasa roja.

—¿No hay ningún cazador de urts que ofrezca dos tarskos por ella?— gritó el subastador de buen humor, aunque un tanto desesperado.

Me hubiera gustado que Bejar o Vart la hubieran marcado.

Hubiera sido mas fácil venderla y seguirle la pista.

—No sirve ni para atarla a una soga y utilizarla como cebo para los urts!— gritó un hombre.

Hubo grandes risas.

—Quizás tengas razón— aprobó el subastador.

—¿Crees que la querría un urt?— preguntó otro hombre.

Hubo más carcajadas.

—¡Baja a los canales! ¡A ver si consigues dos traskos de los urts!

El público reía. El subastador también parecía divertirse.

Aparentemente reconocía que era inútil y un tanto divertido intentar conseguir una buena cantidad por una esclava como aquella. Había amargura y lágrimas en los ojos de la chica. Yo conocía este tipo de reacción y sabía que ella había entendido muy poco de lo que se decía pero entendía que era el centro de las carcajadas de los hombres, que la despreciaban y se burlaban. No estaban interesados en ella, pues no habían pujado alto. Y evidentemente deseaban que fuera retirada de su vista. Era una esclava inútil.

—¡Os odio!— les gritó, súbitamente en inglés— ¡Os odio!

Ellos, por supuesto, no la entendieron. Sin embargo la hostilidad de su semblante era evidente.

El subastador tomó, de la parte derecha de la cabeza de la chica, un puñado de rubios cabellos, los enmarañó entre sus palmas y se los metió en la boca. Ella sabía que no debía hablar.

—Creo que no sirves para nada, mi querida rubia de ojos azules— le dijo el subastador.

Ella le miró con amargura, las manos apretadas a su nuca y con el cabello de la parte derecha de su cabeza enredado en su boca. Sentí pena por ella. Sus reacciones neuróticas no tenían sentido en Gor. Aprendería bien a ser esclava, como cualquier otra mujer. La multitud miró al subastador que permanecía junto a la chica. El subastador se aseguró de que las manos de la chica estuvieran fuertemente unidas. Las tomó entre las suyas y las juntó bien. Le miró, desconcertada, algo temerosa.

Él se situó tras ella.

Sonreí.

De repente, ella gritó, sollozó y jadeó, escupió el cabello húmedo de su boca y miró al subastador con terror pero sin atreverse a liberar las manos de su nuca. Él rellenó de nuevo la boca de la chica con su propio cabello. No debía hablar ni llorar. Vart sostenía en su mano derecha el látigo enrollado que minutos antes había tomado de su cinturón. Le había aplicado la caricia del esclavo con duros latigazos. Tiró la cabeza hacia atrás, sacudiéndola violentamente de izquierda a derecha. Sollozó, temblando, tensándose.

Entonces, el subastador, agarrándola, le acercó el látigo. La chica tiró la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados, pero él no la tocó. Abrió los ojos mirando al techo del almacén donde estaba siendo vendida. Él todavía no la tocó. Ella gimoteó. Vi como sus piernas se tensaban y se movían los esbeltos músculos de los muslos y las pantorrillas poniéndose sobre la punta de los pies. Él no la tocó. Vi cómo ella, gimiendo, se acercó al látigo, pero él todavía no la tocó. Entonces, mientras ella le miraba con lágrimas en los ojos, él accedió a levantar el látigo contra su cuerpo arqueado, suplicante. Ella, sollozando, se retorció en la cadena, sus manos apretadas a su nuca y sus dientes aprisionando su propio cabello. Intentó sujetar el látigo entre sus muslos y se volvió hacia la multitud sonriendo. Él se ató el látigo al cinturón.

—¿Cuánto me ofrecéis?— preguntó.

La chica se estremeció lastimosamente. Él se volvió y, con su mano derecha, la golpeó como se golpea a una esclava. Su cabeza fue hacia atrás y hacia la izquierda. Sus labios sangraban. Había lágrimas en sus ojos. Le miró silenciosamente.

—¿Cuánto me ofrecéis?

—¡Cuatro tarskos!— dijo un hombre.

—¡Seis!— dijo otro.

—¡Quince!

La chica, que permanecía quieta, bajo la cabeza. No se atrevía a mirar a los pujadores, a aquellos que iban a poseerla. Sabía que sus necesidades la habían traicionado.

Me sonreí. Empezaba a comprender la selección de esta mujer para los servicios de la causa Kur. Sin duda, una vez acabara su misión iba a ser adiestrada para complacer a sus amos. Pensé que con el tiempo llegaría a ser una buena esclava. Era bastante bonita y bajo el yugo de la esclavitud se convertiría en increíblemente bella.

—¡Veintiocho tarskos!— gritó un hombre.

El cuerpo de la mujer se sacudió en un sollozo incontrolado.

El secreto de su profunda y latente sexualidad, largamente guardado en la Tierra, había sido despiadadamente expuesto en público en un mercado goreano.

—¡Veintinueve tarskos!

Por un momento sentí casi lástima por ella. Luego me reí, mirándola. Su reacción la había revelado como esclava.

Miraba hacia abajo. Su cuerpo se estremeció.

—¡Cuarenta tarskos!— dijo una voz triunfalmente. Era la voz de Procopius el menor o Pequeño Procopius, propietario del Cuatro Cadenas, una taberna cerca del muelle dieciséis.

Llamado así para diferenciarlo de Procopius el mayor o Gran Procopius propietario de muchas de esas tabernas por toda la ciudad. El Cuatro Cadenas era una taberna sórdida situada entre dos almacenes. Procopius el menor poseía cerca de veinte chicas. Su establecimiento era conocido por sus peleas, su paga barato y sus calientes esclavas que servían desnudas y encadenadas. Cada argolla de los tobillos y de las muñecas tenía dos grapas. Las argollas en las muñecas de las chicas estaban unidas entre ellas por medio metro de cadenas y lo mismo sus tobillos. Además, la muñeca izquierda de cada chica estaba unida a su tobillo izquierdo. Esta combinación, preciosa en una esclava, era las “cuatro cadenas” de donde el local había tomado su nombre. La combinación de las cuatro cadenas y por supuesto, las variaciones sobre la misma, eran bien conocidas en gor.

Gran Procopius era uno de los primeros mercaderes de Puerto Kar. Las tabernas de paga eran sólo uno de sus muchos negocios. Trataba también con papel, lana y sal.

Pequeño Procopius no era pequeño físicamente. Era un tipo grande y corpulento.

—¿He oído una puja de cuarenta tarskos?— dijo el subastador Vart. Supuse que a la chica no le iría mal servir en una taberna de paga durante algún tiempo. No es mal sitio para aprender algo sobre lo que significan los grilletes. Vart miró a su alrededor complacido. Nunca pensó que iba a conseguir cuarenta tarskos por la rubia bárbara.

—Cerraré mi mano— dijo.

—No cierres tu mano— dijo una voz.

Todos miraron hacia atrás. Había un hombre negro y enjuto.

Caía desde sus hombros un aba de marino, rojo con rayas blancas, sobre una túnica blanca adornada con bordados dorados que le llegaba hasta los tobillos y un fajín también dorado en el que llevaba atado una daga. En su cabeza llevaba un tocado con dos borlas de oro de Schendi.

—¿Quién es?— me preguntó mi vecino.

—No lo sé.

—¿Sí, amo?— dijo el subastador— ¿Hay alguna puja más?

—Creo que es un capitán mercader— dijo alguien cerca de mí.

Asentí. La suposición era inteligente. El tipo vestía el blanco y dorado de los mercaderes bajo su aba de marino. Un mercader no llevaría esa vestidura si no estuviera legitimado para ello. Los goreanos son muy especiales en estos asuntos.

Sin duda, tenía y capitaneaba su propio barco.

—¿Cuál es la puja del amo?— preguntó el subastador.

—Un tarsko— dijo el hombre.

Nos miramos. Se oyeron risas agitadas. Luego, de nuevo silencio.

—Perdona, amo, no llegas a tiempo. Me acaban de ofrecer cuarenta tarskos.

Procopius se volvió sonriendo.

—Un tarsko de plata— dijo el hombre.

—¿Un tarsko de plata?— preguntó el subastador.

Procopius se volvió de nuevo súbitamente, para mirar al tipo de atrás, sin poder creerlo.

—Sí— dijo— Un tarsko de plata.

Sonreí. La chica en venta no valía un tarsko de plata. Había acabado la puja.

—Me han ofrecido un tarsko de plata— dijo Vart— ¿Alguien ofrece más?— Hubo silencio. El subastador miró a Procopius, quien se encogió de hombros— Entonces cerraré mi mano— Mostró su mano derecha abierta y después la cerró.

La chica había sido vendida.

El subastador se dirigió hacia ella, le saco el cabello de la boca, lo echo hacia atrás sobre su hombro derecho y lo alisó.

Ella parecía ser consciente de lo que él estaba haciendo. Miró temerosa al hombre que la había comprado. El subastador se volvió al comprador.

—¿Con quién tiene la casa el honor de negociar?

—Soy Ulafi. Capitán del Palmas de Schendi.

—Nos sentimos muy honrados— dijo el subastador.

Había oido hablar de Ulafi de Schendi, pero era la primera vez que le veía. Era un comerciante y capitán muy perspicaz.

Se decía que tenía un buen barco.

—Lleva la chica a mi abrco al amanecer— dijo Ulafi— En el muelle del Urt Rojo. Partiremos con la marea.

Lanzó un tarsko de plata al subastador, que lo cogió expertamente y lo metió en una pequeña bolsa.

—Asi se hará— prometió.

Entonces el alto hombre negro abandonó el almacén, que era el mercado de Vart.

Súbitamente, la chica con las manos todavía apretadas a la nuca, tiró hacia atrás la cabeza y gritó. Creo que sólo entonces se había dado cuenta de lo que había sucedido. La habían vendido. Vart hizo un gesto a los esclavos de la polea y ellos giraron su enorme manivela y la chica que había sido vendida fue retirada del area de venta.

3

LO QUE OCURRIÓ CAMINO DEL MUELLE

Era cerca de la quinta hora.

Todavía no había amanecido en los canales. Puerto Kar parecía un lugar muy solitario a aquellas horas. Caminé por una avenida al lado del canal con mi bolsa colgada del hombro. El ambiente era húmedo. Por todas partes podía verse pequeñas lamparas dentro de sus hornacinas a lo alto de las paredes de piedra o fanales colgados en salientes de acero. Podía oler Thassa, el mar.

Dos guardias levantaron sus linternas al pasar por mi lado.

—¡Tal!— les saludé, y continué mi camino.

Todavía vestía como la noche anterior, la túnica de trabajador del metal. Oí como un urt chapoteaba suavemente en el agua a mi izquierda. Caminaba rozando las paredes, pasando puertas de acero, en las que había una diminuta mirilla para observar. Las paredes no tenían por lo general ventanas, hasta una altura de unos cuatro metros y medio.

Las tumbas, los jardines y las plazas, si las había, estaban en el interior de los edificios, no en el exterior. Eso es muy corriente en la arquitectura goreana. Pero había muy pocos jardines y plazas en Puerto Kar. Era una ciudad muy poblada, construída sobre las marismas en el delta del Vosk. El espacio era escaso y estaba muy solicitado. Había pilones a lo largo de la avenida a los cuales se veían botes atados. La avenida tenía entre nueve y quince metros de ancho.

Me detuve. A unos metros de distancia había una chica de cabello moreno, tumbada boca abajo, intentando alcanzar alguna basura comestible del canal. Iba descalza y casi desnuda. No creí que fuera una esclava. Algunas chicas libres, trotamundos, chicas sin familia o posición, vagaban por las ciudades de mar, recogiendo basuras como podían, mendigando, robando, por las noches durmiendo en cajas de carton, bajo puentes o en los muelles. Eran llamadas las urts de los muelles. De tanto en tanto hay una redada para enlazarlas y ponerles los grilletes, pero raramente tiene resultado.

No me preocupaba la chica. Me alertaba más el que poco antes me hubiera cruzado con dos guardias. Las rondas de los guardias eran muy aleatorias, lo hacían a cara o cruz, diferentes combinaciones según las distintas graduaciones.

Una de las estrategias más practicas para quellos que querían evitar a los guardias era seguirles durante la ronda. Era muy consciente de que en mi bolsa llevaba el anillo que la rubia bárbara había poseido y los cheques con las firmas y sellos de banqueros de Schendi, extendidos a nombre de Shaba, el geógrafo de Anango. Pensé que el tenerlos conmigo obligaría a Shaba a dejar su escondite con el anillo Tahari, si no conseguía localizarlo por medio de la chica de Tierra que había sido vendida a Ulafi, capitán del Palmas de Schendi.

La chica, al oír que me acercaba, se levantó volviéndose hacia mí. Sonrió. Era bonita.

—¡Tal!— dijo.

—¡Tal!— contesté.

—Eres fuerte— dijo la chica.

Estabámos muy cerca del muelle del Urt Rojo y ése no era un distrito muy seguro. Dejé mi bolsa en el suelo. Ella me miró.

—Es peligroso que estés por aquí— le dije— Sería mejor que te fueras a casa.

—No tengo casa— dijo mientras con la punta de sus dedos rozaba mi hombro— ¿Quién querría dañar a una pequeña urt?

—¿Qué quieres?— le pregunté alertado por el leve sonido que percibía a mi espalda.

—Puedo complacerte por un décimo de tarsko.

No contesté. De repente se arrodilló ante mí.

—Te complaceré como esclava, si lo deseas.

—Cuando desee una esclava será una autentica esclava— dije— No una mujer libre que simula ser una esclava.

Me miró con rabia.

—¡Levantaté mujer libre!

Se levantó enfurecida. No era una esclava. ¿Por qué iba a darle el privilegio de arrodillarse a mis pies?

—Soy muy apasionada y bonita— susurró— Pruébame.

Toqué sus costados. Estaban bien. Luego la tomé por los hombros, la miré a los ojos. Ella acercó sus labios a los míos.

—¡No!— gritó salvajemente cuando levantándola del suelo, me volví. Ella sabía que la interponía entre el golpe y yo. Tiré su cuerpo aturdido a un lado.

—Deberías mantener la respiración— dije al hombre— antes de acercarte, y ademas levantar el brazo mucho antes para evitar que se oiga el roce de la tela. Deberías obligar a la chica a mantener los ojos cerrados al acercarme a ella, es algo natural, y así no podría verte reflejado en sus ojos como un espejo.

Con un grito de rabia el hombre me atacó. Le agarré por el puño, lo retorcí y le aplasté la cara contra la avenida. Luego le tiré por el cabello y golpee su cabeza contra la pared. Cayó al suelo inconsciente. Cogí un trozo de cuerda de mi bolsa y le até las muñecas a la espalda, crucé sus tobillos y también los até. Me volví hacia la chica. Até sus manos a su espalda, la agrré por los tobillos y la mantuve boca abajo sumergiendo su cabeza, hombros y pecho en las frias aguas del canal. La saqué y la senté atada contra la pared enfrente de mí. Necesitaba aire, se ahogaba. Su cabello y los harapos que llevaba estaban mojados. Se arrimó aún más a la pared levantando las rodillas, uniendolas fuertemente. Me miró con miedo.

—¡Por favor, déjame ir! Esto significa los grilletes para mí.

—¿Recuerdas lo queme dijiste antes?— le pregunté.

—Por favor— suplicó.

—Repítelo.

—Soy apasionada y bonita— tartamudeó— Pruébame.

—Muy bien.

La acerqué a mí.

Gimió y lloró. La forcé a entregarse al máximo, hasta los limites de lo que puede una mujer libre. Luego acabé con ella.

Me miró.

—¿Te he complacido?— preguntó con la grimas en los ojos.

—Sí— dije.

Le agarré los tobillos, los crucé y los até. La tiré al lado del hombre, los pies de él a su cabeza. Até los pies de la chica al cuello del hombre y el suyo a los pies de ella. Esperarían hasta que llegaran los guardias.

Me arrodillé a su lado. Cogí un decimo de tarsko de mi bolsa y se lo metí en la boca. Era una mujer libre y como mi intención no era hacerla esclava me parecía justo pagarla por el uso que de ella había hecho. A una esclava no se la paga.

Me levanté y colgando la bolsa a mi hombro, silbando, continué hacia el muelle del urt Rojo, donde el barco de Ulafi, el Palmas de Schendi, estaba amarrado.

Apresuré el paso, había comenzado a sonar una alarma.

Oí pasos corriendo detrás de mí y me volví. Un marino negro me adelantó corriendo. Él también se dirigía hacia el embarcadero.

4

CONSIGO UN PASAJE PARA SCHENDI

—¿Cuánto tiempo hace que ha desaprecido?— pregunté.

—Cerca de una Ahn— dijo el hombre— Pero la alarma ha empezado a sonar justo ahora.

Estábamos muy cerca de la gran mesa del pretor del muelle.

—Parece ser que no había razón para hacerla sonar antes— dijo el hombre— Creyeron que los guardianes o la tripulación del Palmas de Schendi iban a encontrarlo pronto.

—¿Tenía que ser embarcada en ese navío?— pregunté.

—Sí, supongo que ahora le amputarán los pies.

—¿Es su primer intento de escapada?— preguntó otro hombre.

—No lo sé— dijo un tercero.

—Por qué se preocupan tanto por un esclava fugitiva?— inquirió un hombre con una oreja sangrando y las ropas rasgadas— A mí me han robado y ¿qué vais a hacer al respecto?

—Ten paciencia— dijo el pretor del muelle. Conocemos a la pareja. llevamos semanas buscándoles— El pretor tendió una hoja de papel a uno de sus guardias. La gente curioseaba a su alrededor. Otro guardia paró la alarma que colgaba de una barra fijada en el techo de un almacén cercano.

—¡Estad al acecho, se ha escapado una hembra esclava!— gritó un guardia— Es rubia de ojos azules. Una bárbara. La ultima vez que fue vista iba desnuda.

Pensé que no tardarían mucho en atraparla. Era una locura intentar huir. No había escapatoria para ella, ya que no estaba marcada ni llevaba arnés.

—¿Cómo se escapó?— pregunté a un tipo.

—Un hombre de Vart la entregó en el muelle donde la arrodilló entre la mercancía que tenía que cargar el Palmas de Schendi. Recogió el recibo y se fue.

—¿No la ató de pies y manos entre los paquetes y las cajas que iban a ser cargados?— pregunté.

—No. ¿cómo iba a pensar él o la tripulación que era necesario?

Asentí. Tenía razón en lo que decía. Sonreí para mis adentros.

Ella solo tuvo que salir del área de carga cuando nadie la vigilara. Si hubiera conocido más Gor no hubiera osado huir.

—Si la encontráis, traedla a la oficina del pretor en este muelle— dijo un guardia.

—¡Y los que me han robado a mí!— gritó el tipo de la ropa desgajada y la oreja ensangrentada.

—Tu no eres el primero— dijo el pretor— Hace tiempo que vamos tras ellos.

—¿Quién te robó a tí?— pregunté al hombre.

—Creo que eran dos— contestó— Había una urt de cabello oscuro que llevaba una túnica marron. Me golpearon por la espalda. Aparentemente trabaja con un hombre.

—¿Hizo que te acercaras a ella llamando tu atención y luego mientras estabas distraido fuiste golpeado por la espalda?

—Sí— dijo el tipo agriamente.

—Ví a dos individuos que quizás sean tus amigos. En la avenida del Norte del canal de Rim, cerca de este mismo muelle.

—Enviaremos a dos guardias a investigar— dijo el pretor— Gracias por tu información, ciudadano.

El pretor envió a dos guardias que se dirigieron al canal Rim rapidamente. Fui hasta el final del muelle, aproximadamente un kilometro más allá, donde estaba atracado el Plamas de Schendi. Porteadores con grandes cajas y fardos cargados a los hombros estaban llenando su bodega. eran supervisados por el segundo oficial. Empezaba a clarear.

—¿Os dirigís a Schendi?— pregunté al oficial.

—Sí.

—Quisiera embarcar con vosotros.

—No llevamos pasajeros.

—Puedo pagar hasta un tarsko de plata— dije.

—No llevamos pasajeros— —repitió el segundo oficial.

Me encogí de hombros y di media vuelta. Miré hacia la cabina del Plamas de Sxhendi. Allí ví a su capitán, Ulafi, conversando con quien supuse era el primer oficial. Ellos no me vieron.

Permanecí allí durante un momento observando. Luego, abandoné el lugar. No deseaba que me vieran observando el barco. Todavía vestía como un trabajador del metal.

Me pregunté si Ulafi partiría sin la chica rubia. Suponía que no había gastado un tarsko de plata sólo porque la chica le hubiera impresionado. Estaba seguro que esperaría hasta que la recuperaran. Daba la impresión de que ocurría algo ante la mesa del pretor y volví hacia allí, —¡Es ella!— dijo el tipo al que habían golpeado en la oreja, señalando a la pequeña chica de cabello moreno. Estaba ante la mesa del pretor con sus muñecas atadas a la espalda. A su lado, con las manos atadas tambien a la espalda, estaba su complice. Un guardia los tenía atados, uno junto al otro por el cuello. La chica estaba desnuda. Le habían quitado la corta túnica marrón. Yo no lo había hecho. Yo sólo se la había subido por encima de sus caderas. Tampoco creí que los guardianes la hubieran desnudado, porque era una mujer libre.

—Los encontramos atados como vulos— rieron los guardias.

—¿Quién pudo hacer una cosa así?— preguntó un hombre.

—Parece ser que se equivocaron de víctima— dijo otro.

—¡Es ella!— dijo el hombre ensangrentado— Ella es la que me distrajo mientras su tipo me golpeó.

La mujer lo negó con la cabeza. Parecía que quería hablar.

—¿Qué tienes en la boca, chica?— dijo el pretor.

Uno de los guardias le abrió la boca sin ningún cuidado y retiró la moneda, bastante grande, un décimo de tarsko. El pretor dejó la moneda sobre su mesa.

—¡Devuélveme la moneda!— dijo la chica.

—¡Calla!— ordenó el guardia.

—¿Es esta chica la que colaboró en tu robo?— Preguntó el pretor señalando la chica.

—Sí— Contestó el hombre al que habían robado.

—¡No!— gritó la chica— Es la primera vez en mi vida que lo veo.

—¿Quién te ató en el canal?— preguntó el pretor.

—Fuimos atacados por ladrones. Atados, desnudados y abandonados— dijo.

Hubo carcajadas.

—Debes creerme. Soy una mujer libre.

—Mirad en la bolsa del hombre— dijo el pretor.

Los guardias abrieron la bolsa y sacaron unas monedas. La chica miró la bolsa. Parecía ser que ignoraba la existencia de tantas monedas. Sus manos estiraron furiosamente la cuerda que los ataba.

—Creo que el hombre que os robó olvidó llevarse la bolsa.

El hombre capturado no dijo nada. Bajó la mirada.

—Ademas te dejó un decimo de tarsko— dijo el pretor a la chica.

—Fue todo lo que pude salvar— dijo ella con poca convicción.

Hubo más carcajadas.

—No me robaron— dijo el hombre capturado— Fui golpeado por la espalda y luego atado a esta pequeña urt. Su culpabilidad es bien conocida en el muelle, supongo. Seguro que algún enemigo ha querido injustamente implicarme con ella.

—¡Turgus!— gritó la chica.

—No la había visto nunca antes— dijo.

—¡Turgus!— gritó— ¡No, Turgus!

—¿Viste que yo te pegase?— preguntó el llamado Turgus al hombre herido en la oreja.

—No, no te ví.

—No fui yo. ¡Desatadme!— dijo entonces al pretor— ¡Dejadme libre! ¡Soy inocente! Es evidente que soy víctima de un complot.

—¡Él me dijo que lo hiciera! ¡Él me dijo que lo hiciera!

—¿Quien eres tu, pequeña cerda?— Le preguntó el hombre atado— Es evidente— dijo al pretor— que esta pequeña urt, quienquiera que sea, desea hacerme cómplice para que su condena sea más leve.

—Te aseguro que no será más leve— Sonrió el pretor.

La mujer, llorando de rabia, intentó golpear al hombre que estaba a su lado. Un guardia la golpeó en el muslo derecho con el mango de su lanza y ella gritó de dolor.

—Si intentas hacerlo otra vez, querida— dijo el pretor— te ataremos los tobillos y escucharas el resto del proceso tendida boca abajo ante el tribunal.

—Si, Oficial— dijo ella.

—¿Como te llamas?

—Sasi.

—¿Lady Sasi?

—Sí, soy libre.

—Normalmente las mujeres libres llevan algo más que cuerdas y una correa en el cuello— Sonrió el pretor.

—Me quitaron la ropa y luego me ataron.

—¿Quién te la quitó, un hombre que sentía curiosidad por ver tu cuerpo?

—Una chica me lo quitó— gritó con rabia— Una chica rubia que iba desnuda. Se llevó mi ropa y me quedé desnuda.

¡Buscadla a ella si quereis aprovechar el tiempo! Fui yo la víctima del robo. Me robaron la ropa. Deberías estar buscandola a ella, a la ladrona y no a mí. Yo soy una honesta ciudadana.

El público reía. El pretor se volvió a los guardias.

—Id donde encontrasteis a estos dos atados— dijo— Creo que encontraréis por allí a la esclava fugitiva vestida como una urt.

Dos guardias partieron de inmediato.

—Pido justicia— dijo la chica.

—Y la tendras, Lady Sasi— dijo el pretor.

La chica gimoteó. El pretor preguntó al hombre herido:

—Esta mujer, identificada como Lady Sasi, ¿Es la que te entretenía cuando fuiste atacado?

—¡Es ella!— Contestó el hombre.

—Yo solo quería pedir un décimo de tarsko, no sabía que él iba a golpearte.

—¿Por qué no le advertiste de la proximidad del hombre a su espalda? —le preguntó el pretor.

—No le ví— dijo la chica con desesperación.

—Pero has dicho que no sabías que iba a golpearle, por lo tanto le viste— argumentó el pretor.

—¡Por favor, dejadme ir!

—Nadie ha visto que yo golpeara al hombre— dijo el tipo al que la chica llamaba Turgus— Reclamo que se me reconozca mi inocencia. No hay pruebas en mi contra. Haced lo que querais con ella, pero dejadme libre.

—Me robaron un tarn de oro— dijo el hombre golpeado.

—Hay un tarn de oro en esta bolsa— dijo uno de los guardias.

—En el tarn que me robaron había grabado mis iniciales, Ba— Ta-SWhu, Bem Shandar, y en el reverso el tambor de Tabor.

El guardia alcanzó la moneda al pretor.

—Asi es— dijo el pretor.

Súbitamente, de manera irracional, el hombre atado comenzó a luchar intentando liberarse de las cuerdas. La chica gritó ahogándose al ser lanzada violentamente al suelo. Los guardianes agarraron al hombre por los brazos. la chica recobrando el aliento se puso en pie, todavía atada al hombre por el cuello.

—Alguien metió la moneda en mi bolsillo— dijo el hombre— Es un complot.

—Os hemos cogido— dijo el pretor comenzando a rellenar los documentos— Hace mucho tiempo que os estabamos buscando.

El pretor escribió sobre unos documentos que luego firmó.

—Turgus de Puerto Kar— sentenció— en virtud de lo que aquí hoy se ha conocido y en virtud de la orden de busca y captura que pesa sobre tí, te condeno al destierro. Si se te encuentra dentro de los límites de la ciudad despues de la puesta de sol del dia de hoy, serás empalado.

Turgus permaneció impasible.

—¡Liberadlo!

Turgus fue liberado, se volvió y echó a andar entre la multitud, empujando a los hombres. De repente me vio, empalideció y huyó.

Ví que uno de los marineros negros con los que me había cruzado cuando me dirigía al muelle del Urt Rojo, me miraba con curiosidad.

La chica miró al pretor. La cuerda atada al cuello, ahora que Turgus era libre, caía graciosamente enroscándose a su garganta. sus pequeñas muñecas permanecían todavía atadas a su espalda.

—Lady Sasi de Puerto Kar— sentenció el pretor— en virtud de lo que se ha conocido aquí hoy y en virtud de la orden de busca y captura que pesa sobre tí, debes ser condenada.

—¡Por favor, Oficial!

—Ahora voy a sentenciarte.

—¡Por favor, senténciame solo a un penal burdel!

—El penal burdel no es suficiente para tí.

Le miró aterrorizada.

—Te condeno a la esclavitud.

—¡No, no!— gritó la chica.

Uno de los guardias la abofeteó en la boca sacudiendo su cabeza hacía atrás. Había lagrimas en su ojos y sangre en sus labios.

—¿Te han dado permiso para hablar?— preguntó el pretor.

—¡No, no!— gimoteó— ¡Perdóname, amo!

—Llevadla a la tienda del metal mas cercana y que la marquen— ordenó el pretor— Luego ponedla en venta a la puerta de la tienda durante cinco ehns y que se la lleve el primer comprador que pague lo que haya costado marcarla.

Si no es vendida en cinco ehns llevadla a un mercado público y encadenadla al mostrador; aceptareis la mejor oferta que iguale o supere el precio por haberla marcado.

La chica, la nueva esclava, fue arrastrada tropezando lejos del tribunal.

Vi a Ulafi, el capitán del Palmas de Schendi y su primer oficial. Se encontraban entre la multitud cerca de mí. Me miraban. Me dirigí hacia ellos.

—Quisiera un pasaje en el Palmas de Schendi— les dije.

—Tu no eres un trabajador del metal— dijo Ulafi serenamente.

Me encogí de hombros.

—Quisiera un pasaje.

—No llevamos pasajeros— dijo volviéndose. Su primer oficial le siguió.

—¡Capitán!— llamé a Ulafi.

Él se volvió. La multitud se dispersaba.

—Podría pagar un tarsko de plata— le dije.

—Parece que tienes mucha prisa por abandonar Puerto Kar.

—Quizás.

—No llevamos pasajeros— repitió y se alejó seguido de su primer oficial.

Me acerqué al guardia apostado cerca de la mesa del pretor.

—¿Que se esta haciendo por recuperar a la esclava fugitiva?— pregunté.

—Hemos organizado una búsqueda y yo mismo he detenido una chica que respondía a la descripción, vestía con harapos como una urt, pero cuando la he obligado a mostrarme sus muslos he visto que no estaba marcada.

—¿Donde has encontrado a esa chica?— pregunté.

—Cerca del muelle de las especias.

—Gracias, guardia.

Pensé que la chica habría estudiado diferentes estrategias para evitar su captura. No creí que huyera hacia el Este por las avenidas de los canales, ya que éstas eran relativamente estrechas y hubiera sido facil descubrirla entre los edificios y el canal. Además, aunque no creí que ella lo supiera, tampoco podía huir hacia el Norte, Sur u Oeste porque la hubieran atrapado en las paredes del delta o en las compuertas de las marismas. No creí que se arriesgara a robar un bote y aunque pudiera conseguir una pequeña balsa de la zona urbana, lo que dudo, ya que era una chica de la Tierra, el riesgo hubiera sido demasiado peligroso. Además, aunque ella no lo sabía, una urt en un bote hubiera levantado sospechas. ¿Dónde podía una urt conseguir una barca si no era robándola? En mi opinión, probablemente intentaría encontrar el camino hacia los mercados o permanecer en el muelle. La mayoria de los mercados estaban en el interior de la ciudad, salvo los mercados del muelle. Pensé que no los alcanzaría o no sabría cómo encontrarlos. Debía estar, por lo tanto, cerca del muelle, donde intentaría esconderse de diferentes maneras.

Obviamente entre cajas y embalajes en los muelles, metiéndose en un barril o cubriéndose con lonas o bajo las cuerdas que se utilizaban para amarrar los barcos. Los guardias, sin duda alguna, buscarían allí. Además una urt en un lugar así, no siendo todavia de noche, sería automaticamente objeto de sospechas. la atarían y la llevarían ante el pretor.

Estaba cerca del muelle de las Especias. No creí que mi presa escogiera ninguno de esos lugares tan evidentes para esconderse donde, si la encontraban, la tomarían sin duda alguna por una fugitiva. Agarré una urt de pelo oscuro por el brazo.

—¡Dejame ir!— gritó— ¡No he hecho nada!

—¿Dónde se reunen las urts?

La tomé por los brazos, sus pies apenas tocaban el suelo. Me miraba. Sus ojos expresaban miedo. Iba a obedecerme.

—Hay algunas chicas detrás de las tabernas de paga, en la orilla izquierda de la Avenida del Ribbon— dijo.

El Ribbon es uno de los canales de Puerto Kar más conocidos.

Al Sur de este canal fluye otro más estrecho que es conocido por la Avenida del Ribbon. Hacía poco que había amanecido y los encargados de las tabernas de paga detrás del canal estarían tirando las basuras del día anterior. Las urts acudían a menudo a lugares como aquél para recoger los restos de las juergas.

Me dirigí hacia el Este y giré a la izquierda y luego a la derecha. Había llegado a la orilla Norte de la Avenida Ribbon.

La ví entre varias chicas, detrás del patio trasero del Grilletes de Plata. Pescaban con alambres en los contenedores de basura. Los habían dejado fuera hasta que las chicas terminaran con ellos, luego los tirarían a los canales. Pero esto no era un acto de cortesía por parte de los encargados de las tabernas.

Miré a las chicas. Todas eran atractivas. Había siete sin contar la que yo estaba buscando. Llevaban harapos de colores y tejidos diversos: tenían bonitas piernas e iban descalzas.

Si no fuera por su actitud de asco ante la basura, hubiera pasado por una urt entre las demás. Era tan bonita y estaba tan sucia como cualquiera de las otras.

De pronto, me vió. Por un momento percibí que se asustaba.

Luego, debió pensar que yo no podía conocerla.

Se dirigió hacia la cesta de la basura sin preocuparse de mí.

Intentó comportarse como una urt. Tomando ánimo acercó su mano a la húmeda y fresca basura. Me miró. Vio como todavía la observaba. Había en su mano media pera amarilla goreana con los restos de media luna de queso de verr pegado a ella. Mirándome, lo levantó hacia su boca. Pensé que no debería estar demasiado malo, pero ella estaba a punto de vomitar. De repente, una preciosa chica unos diez centímetros más alta que ella le agarró la mano.

—¿Quien eres? No eres una de las nuestras— Le quitó la pera con el queso de verr pegado—. Tú no te has acostado con los encargados de las pagas para ganarte esta basura. ¡Fuera de aquí!— le gritó.

Aunque no creí que entendiera lo que le habían dicho, la rubia bárbara retrocedió con resignación y ellas volvieron a la basura. Me miró. No sabía que camino tomar. No quería pasar frente a mí y tampoco quería dejar el lugar donde se encontraban las demás urts, a un lado edificios, al otro el canal.

Comenzó a acercarse a mí. Intentó caminar como una urt. Se acercó más y más. Intentó no mirarme. Cuando casi me había alcanzado me miró a los ojos, luego bajó la mirada. Creo que no estaba acostumbrada a la manera en que los goreanos escrutan a las chicas, por lo menos a las esclavas o a las mujeres de bajo rango, como las urts, calibrándolas por el pelaje y el grillete. Me miró de nuevo, esta vez descaradamente simulando estar aburrida. Se sacudió el cabello y me rebasó. La observé mientras pasaba ante mí. Sí, se convertiría en una buena esclava.

La seguí a unos cincuenta metros. Seguramente estaba asustada pues sabía que yo andaba tras ella. Debía empezar a sospechar que yo sabía quien era, pero no podía estar segura.

Dejaría que continuara su camino. Iba hacia donde yo quería llevarla. Al lado de uno de los canales que conducían a los muelles, cerca del de las Especias, nos encontramos a cuatro urts. Estaban estiradas boca abajo pescando basura del canal.

La chica rubia se unió a ellas. Sus piernas y sus tobillos eran muy bonitos.

Me di cuenta que era muy consciente de mi presencia. Se acercó al agua y recogió una piel de larma comestible. Me miró. La mordió, con diminutos mordiscos se forzó a masticarlo y comerlo. Tragó el último pedazo. Había querido que comiera basura del canal. Le ayudaría a recordar que ya no estaba en la Tierra. Ahora podía capturarla.

Busqué en mi bolsa y extraje un trozo de cuerda de fibra para atar. La chica se había puesto en piey, mirándome, agitó su cabeza y se alejó. La alcancé.

Un pequeño puño me golpeó.

—¡Déjala ir!— gritó una chica.

Sentí manos arañándome. Pequeños puños pegándome. Las cuatro chicas que habían estado pescando basura del canal saltaron a mi espalda —¡Déjala ir! ¡No puedes llevártela! ¡Somos libres!

Me puse en pie, empujándolas, abofeteé a dos y las otras dos se agacharon preparadas para saltar de nuevo sobre mí y atacarme. Me mantuve sobre la chica rubia, una pierna a cada lado de su cuerpo. estaba tendida en el suelo, las manos atadas a su espalda.

—¡No puedes llevártela de esta manera! ¡Es una mujer libre!

—No os preocupéis por ella, mis pequeñas queridas urts— dije— Es una esclava sin marcar que se escapó de Ulafi de Schendi.

—¿Es eso cierto?

—Sí, sígueme si lo deseas. La llevare ante el pretor y allí te aclararán todo.

—Espero, por tu bien, que no seas una esclava— dijo la cabecilla del grupo— Luego dirigiñendose a las demás dijo— Buscad trozos de soga.

—¿Vamos a la mesa del pretor?— preguntó una de las chicas.

—Por supuesto.

Levanté a la chica esclava de la Tierra y la cargué sobre mí hombro. Se retorció llorando. Recogí mi bolsa y me dirigí al muelle del Urt Rojo.

—¿Tiene los muslos marcados?— Preguntó el pretor.

—No— Contesto el guardia que acababa de comprobarlo.

La chica estaba de pie ante el pretor con las manos atadas a su espalda, vestida con la escasa ropa de la urt. Un guardia sostenía una cuerda atada a su garganta.

—¿Es esta tu esclava?— preguntó el pretor a Ulafi de Schendi.

—Sí— Contestó él.

—¿Cómo puedo saber que es una esclava? Su cuerpo, sus movimientos no lo parecen. Está demasiado tensa, rígida y fría, para ser una esclava.

—Era libre. Fue capturada por Bejar durante la toma del Flor del Telnus. Tengo sus documentos de esclavitud conmigo. Me los trajo un hombre de Vart esta mañana.

El pretor examinó los documentos. En Ar normalmente se toman las huellas digitales de los esclavos. Los documentos de esclavitud contienen esas huellas digitales.

—La esclava es adjudicada a Ulafi de Schendi— Sentenció el pretor.

—Muchas gracias, pretor— dijo Ulafi recibiendo los documentos de esclavitud.

—¡Esclava, esclava!— gritó la cabecilla de las urts a la chica atada.

—Y pensar que te dejamos pescar basura con nosotras en los canales cuando eres una simple esclava— gritó otra de ellas.

—¡Retiraos!— les gritó el pretor— ¡Retiraos u os ponemos el arnés a todas!

Las chicas se retiraron rápidamente con miedo, pero continuaron observando a la esclava con odio.

—¡Capitán Ulafi!— dijo el pretor.

—Sí.

—Márcala antes de abandonar el puerto.

—Traed los grilletes de tortura para los tobillos— ordenó Ulafi a uno de sus guardias.

El guardia retiró la soga de la garganta de la chica liberando tambien, sus tobillos. Le desató las manos. La levantó por debajo del estómago y situó los tobillos de la chica al lado del grillete de tortura y los aseguró. Los guardias que habían estado aguantando a la chica la soltaron. Ella sollozó. Con las palmas de las manos sopoprtaba el peso de la parte superior de su cuerpo. Sus tobillos apresados en el grillete de tortura, ayudaban a mantenerla en pie. Sus pies eran pequeños y bonitos. Miró a su alrededor, desvalida.

—¡Traed la cimitarra de castigo!— dijo Ulafi. Un guardia la trajo. Ulafi mostró a la chica la pesada hoja curva. Ella la miró horrorizada. Ulafi se situó tras ella y con cuidado para no cortarla rozó sus tobillos con la hoja.

—¡No, no!— gritó ella en inglés— ¡Por favor, no lo hagas!

¡Seré buena, seré buena! ¡No me cortes los pies!

Ulafi tendió la cimitarra a uno de los guardias y se dirigió hacia la chica tomando la daga de su fajín. Señaló la alta mesa del pretor. Luego la miró a ella.

—¿Kajira?— preguntó.

—Sí, sí— sollozó. Entonces gritó— ¡La Kajira, la Kajira!— Era lo poco que conocía en goreano— ¡Soy una esclava, soy una esclava!

Ulafi acercó su daga a la cara de la chica y sin cortarla, la posó primero sobre su oreja derecha, luego sobre su pequeña nariz y por ultimo sobre su oreja izquierda. Luego guardó la daga en su fajín. La chica había aprendido que sí huía, sus pies serian cortados y si mentía sus orejas y nariz serían cortadas también. Todavía era una ignorante pero ahora sabía algo más de lo que significaba la esclavitud en Gor.

—¡Soltadla del grillete de tortura!— ordenó Ulafi. Al abrirle el grillete la chica sufrió un colapso y cayó temblando sobre el muelle— ¡Atadle las manos a una de las argollas del muelle!

Luego, azotadla y llevadla a la tienda del metalista. Yo os esperaré allí. Traed también una estaca y una jaula a la tienda.

—Sí, Capitán— dijo el segundo oficial.

—Ven conmigo, si quieres— me dijo Ulafi.

Le seguí a la tienda del metalista. Fuera de ella, desnuda, llorando y encadenada por el cuello a una argolla, recién marcada, estaba la chica que había sido Lady Sasi de Puerto Kar. Un guardia estaba a su lado. Si no la vendían pronto por el precio que había costado marcarla, la llevarían y expondrían en los mostradores públicos. Era una esclava barata, pero bonita. Pensé que había actuado mal molestando a los honestos ciudadanos. Cuando me vio intentó cubrirse y encogerse. Sonreí. ¿No se daba cuenta de lo que significaba estar marcada?

—¡Calienta el hierro!— dijo Ulafi al metalista, un tipo musculoso que vestía el mandil de piel.

—Siempre tenemos un hierro a punto— dijo este. Se volvió a su ayudante, un crió de unos doce años— ¡Aviva el fuego!— le ordenó.

El ayudante cogió un fuelle y abriendo y cerrándolo envió aire a la forja cónica. Podía verse los mangos de seis barras de hierro, sus cabezas y parte de la barra quemándose en el fuego.

Miré hacia la puerta de la tienda. Pude ver a la chica a unos doscientos metros, sus muñecas cruzadas y atadas ante ella, atadas a su vez a una gran argolla del muelle. Se arrodilló.

Entonces cayó sobre ella el primer latigazo. Gritó. Y luego ya no puedo gritar más. Llorando, empezó a retorcerse, bajo los golpes del látigo.

Terminado el castigo, la desataron. Aparentemente no podía caminar. Uno de los marineros la llevaba al hombro y la traía hacia la tienda. Entraron con ella y la metieron en un grillete que la mantenía de pie para marcarla. El metalista colocó las muñecas de la chica a su espalda en las abrazaderas y las cerró. Ella hizo una mueca de dolor. Luego ató sus pies a las argollas de la plataforma de metal giratoria.

—¿Muslo izquierdo o derecho?— preguntó.

—Izquierdo— contestó Ulafi.

Algunas esclavas eran marcadas en el muslo derecho o en la parte izquierda del abdomen. El metalista giró el aparato y la plataforma de metal circular. El musño de la chica quedó encarado a nosotros. Era un buen muslo. Quedaría una buena marca. El hombre fijó el aparato en aquella posición para que no diera más vueltas. Miré a los ojos de la chica. Ella apenas se daba cuenta de lo que le hacían.

—Esta prácticamente inconsciente— dije.

—Sí— dijo el metalista— Debería estar despierta para sentir la marca.

Tomó a la chica del pelo y sacudió su cabeza sin piedad alguna. Luego la abofeteó secamente dos veces. Ella gimió.

—¿Puedo?— pregunté señalando un cubo de agua utilizado para templar.

—Claro.

Lancé el agua fría sobre ella, quien temblando, tiró del grillete hacia atrás. Me miró asustada. Ahora estaba despierta. Se retorció haciendo muecas de dolor. Podía sentir el dolor de los latigazos que había sufrido.

—El hierro está a punto— dijo el obrero. Era una precioso hierro, blanco a causa de la temperatura.

Ulafi lanzó al obrero un tarsko de cobre.

—Mi amigo— dijo señalándome— lo hará.

Le miré. Él sonrió.

—¿Eres un trabajador del metal o no?

—Quizás— sonreí.

—Estamos preparados para partir— dijo el primer oficial de Ulafi que había venido a informar de la situación.

Me puse los guantes de piel y cogí el hierro del metalista, que alegremente me lo cedió. Él suponía que yo, por mi vestidura, era de su casta. Ulafi me observaba para ver lo que haría.

levanté el hierro ante la chica para que pùdiera verlo. Ella retrocedió.

—¡No, no!— sollozó— ¡No me toques con eso!

En vano intentó luchar. Podía mover sus muñecas, la parte superior del cuerpo y de alguna manera los pies, pero no podía mover los muslos. Estaban totalmente inmovilizados por la presión del grillete, preparados para recibir el beso del hierro. Entonces, la marqué.

—Una marca excelente— dijo Ulafi.

Mientras ella todavía lloraba y gritaba, el mentalista le liberó las muñecas y los muslos, y ella llorando cayó de rodillas.

Ulafi le puso el apretado y pesado arnés de acero, cerrándolo a su nuca.

—¡Metedla en la jaula y cargadla en el barco!— dijo Ulafi.

Empujaron a la chica a la diminuta jaula de esclava y la encerraron. Ella, llorando, se arrodilló en la jaula. Los dos marinos levantaron la jaula con la estaca y se la cargaron a los hombros. La miré a los ojos. Entendí que había empezado a sospechar lo que podía significar ser una esclava. La llevaron al barco.

—Te agradezco que la hayas capturado— me dijo Ulafi.

—No tiene importancia.

—Le hiciste una marca estupenda. Sin duda, con el tiempo estara orgullosa de llevarla.