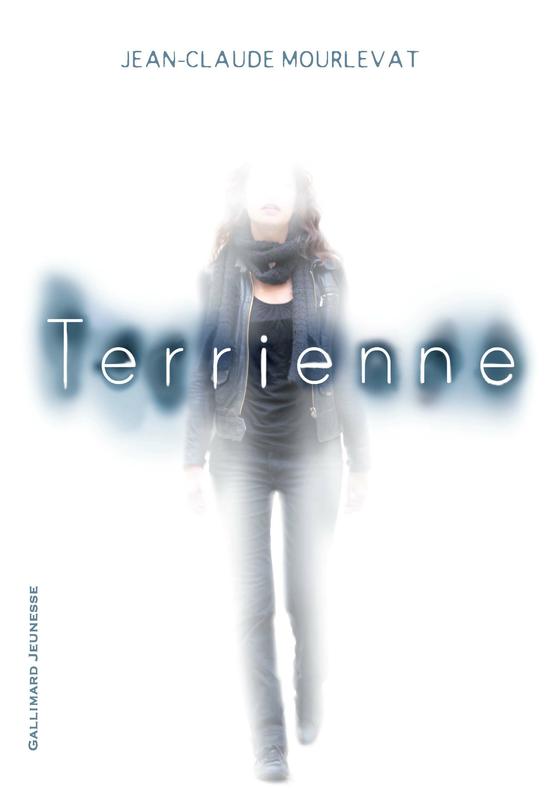

JEAN-CLAUDE MOURLEVAT

PREMIÈRE PARTIE

CAMPAGNE

Ce qui les dégoûtait encore, c’est qu’il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu’on ne savait pas ce que ces femmes étaient devenues.

Charles Perrault, La Barbe bleue

1

La fille

au scarabée

Étienne Virgil n’allait pas bien quand il fit la rencontre, au début de l’automne, de cette jeune fille qui s’appelait Anne Collodi.

Elle tendait le pouce sur la route départementale 8 entre Saint-Étienne et Montbrison, dans ce secteur qu’on nomme ici la Plaine. Plus loin, vers l’ouest, il y a les monts du Forez. S’il fait beau, on les voit devant soi, à l’horizon, vert sombre et bleutés, et on se dit forcément qu’on devrait y aller, que ça a l’air très beau. Mais ce matin-là, on ne les voyait pas, le ciel était gris et bas. Il bruinait.

Elle se tenait sur le bas-côté de la route, à la sortie de Sury-le-Comtal, bien campée sur ses jambes et faisant face au trafic. Il n’avait pas l’habitude de prendre des autostoppeuses et, s’il le fit ce jour-là, ce fut parce que celle-ci avait apparemment le même âge que sa petite-fille Loïse. Il n’aurait pas aimé du tout voir l’aînée de ses petits-enfants faire de l’auto-stop toute seule sur cette route, ni sur aucune autre route d’ailleurs, et il n’eut aucune hésitation en arrêtant sa vieille Peugeot sur le bas-côté.

Elle trottina jusqu’à la voiture, se pencha à la vitre qu’il avait baissée et demanda :

– Vous allez sur Montbrison ?

Elle était de taille moyenne, elle avait une silhouette juvénile, un joli visage et des cheveux châtain foncé, mi-courts. Elle ne portait que du noir : jean, pull, veste, chaussures, écharpe.

– J’y vais. Montez.

– Merci, monsieur.

Il arrêta la radio pendant qu’elle prenait place.

– Vous pouvez laisser la radio, dit-elle.

– Je n’écoutais pas, répondit-il. Vous attendiez depuis longtemps sous cette pluie ?

– Non, deux minutes à peine, et il ne pleut pas très fort. Et puis j’ai l’habitude.

Elle boucla sa ceinture. Il jeta un coup d’œil dans le rétroviseur et démarra.

– Regardez ! Il est beau non ?

Elle ouvrit la main droite et lui montra un scarabée vert bronze dont le vernis étincelait, comme si on venait tout juste de l’appliquer au pinceau.

– Je l’ai trouvé là, dans le gravier. On dirait un bijou, non ? Une broche…

Elle était calme, sans aucune méfiance. Elle avait déposé son sac de voyage à ses pieds et regardait le gros insecte qui bougeait au ralenti dans sa main.

– Je pensais qu’à l’automne ils s’enterraient pour passer l’hiver. Il a l’air perdu. Vous croyez qu’il va survivre ?

– Je ne sais pas.

– Et si je le garde et qu’il se dessèche, vous croyez qu’il restera vert comme ça ?

– Je ne sais pas. Je n’y connais rien en entomologie.

– Ah, et vous vous y connaissez en quoi ?

– En rien de particulier…

Disant ces mots, il se rendit compte à quel point c’était la vérité : il ne s’y connaissait en rien de particulier. Il se fit aussi la réflexion que cette jeune fille ne ressemblait pas aux autres. Au lieu d’un téléphone portable, elle tenait un scarabée vert dans sa main, et elle parlait volontiers, à l’inverse de ces adolescents mutiques qu’il connaissait et qui perdaient l’usage de la parole en présence des adultes.

Elle gardait sa paume ouverte et le vert du scarabée irradiait au milieu de tout le sombre que faisaient ses vêtements, le tableau de bord et le sac de voyage.

– On en trouve sur le sarcophage de Toutankhamon, dit-elle.

– Ah…

– Ils sont le symbole de l’éternel retour.

– Vraiment ?

– Oui, du soleil qui revient, qui échappe aux ombres de la nuit, chaque matin, et qui remonte dans le ciel.

Il sourit. Si l’un d’eux avait dû enseigner quelque chose à l’autre, compte tenu de leur âge respectif, c’était lui.

– Vous êtes à la retraite ?

Il se sentit désarçonné l’espace d’un instant, mais elle avait posé la question avec tant de naturel et de liberté qu’il ne s’offusqua pas.

– Oui. Enfin non. Disons que j’ai un métier où on ne prend pas vraiment sa retraite.

– C’est quoi ?

– J’écris des livres. Des romans.

– Vous êtes écrivain ?

– Oui.

Il avait toujours eu du mal à prononcer lui-même ces trois mots-là : « Je suis écrivain. » Cela le mettait mal à l’aise, comme s’il s’était vanté, en les disant, d’une capacité particulière, et il craignait d’être jugé prétentieux.

Il redouta qu’elle enchaîne en lui posant l’inévitable et insupportable question : « Où trouvez-vous vos idées ? » À laquelle il aurait été obligé de répondre une fois de plus : « Je n’en trouve pas. » Elle lui épargna cette épreuve. Décidément, elle l’étonnait.

– Comment s’appelle votre dernier roman ?

– Il s’appelle Le Saut de l’ange.

– Je ne l’ai pas lu.

– C’est normal, il ne paraîtra qu’au mois de décembre.

– C’est un beau titre. Je l’emprunterai à la médiathèque.

– Oh, vous n’êtes pas obligée…

– Pourquoi ?

– Parce que ce n’est pas un bon roman.

– Ah, vous êtes mécontent de vous.

La voix était descendue sur la dernière syllabe. Ce n’était pas une question mais un commentaire. Un étrange commentaire, et il s’en amusa.

– C’est ça, je suis mécontent de moi.

– Allez, vous ferez mieux la prochaine fois !

– Pas sûr, j’ai l’impression d’être un peu au bout du rouleau. Je me sens vieux.

Il s’étonna lui-même de sa franchise. Il connaissait cette jeune fille depuis moins de quatre minutes et il venait de lui en dire plus qu’à l’éditeur avec lequel il travaillait depuis quarante ans, à qui il ne cachait rien, en qui il avait toute confiance, mais à qui il n’avait pas réussi à avouer ceci : « Mon dernier roman est mauvais, je n’ai plus d’idées et je me sens vieux. »

– Vous avez quel âge ?

– J’ai soixante et onze ans.

– C’est drôle.

– Qu’est-ce qui est drôle ?

– Moi, j’en ai dix-sept. Il suffit d’inverser les deux chiffres.

Le scarabée avait atteint le bord de sa main et elle le repoussa doucement avec l’ongle de l’index.

– Reste là, toi… Où tu vas comme ça ?

Le petit animal roula dans le creux et activa ses pattes crochues et ses pinces pour se remettre à l’endroit. Elle laissa échapper un rire, regarda Virgil de côté et revint à l’insecte.

Ils restèrent quelques minutes sans parler. Il regardait la route. Elle regardait le scarabée.

– Vous êtes marié ?

– Non. Enfin, oui. Je l’ai été.

– Vous êtes divorcé ?

– Non. J’ai perdu ma femme, il y a trente ans.

– Ah. Et de quoi est-elle morte ?

– D’un accident cérébral.

– Trente ans… souffla-t-elle, impressionnée. Et vous n’avez jamais essayé de refaire votre vie avec quelqu’un d’autre ?

– Si, j’ai essayé. Plusieurs fois.

– Et ça n’a pas marché ?

– Non, ça n’a pas marché.

– Pourquoi ?

– Je ne sais pas… Elles ne m’ont pas trouvé à leur goût, je suppose.

– Comment elle s’appelait, votre femme ?

– Elle s’appelait Madeleine.

Il se demanda pourquoi il commettait cette folie de continuer à répondre à cette inconnue. « Peut-être parce qu’elle ne me regarde pas, pensa-t-il, parce qu’elle pose ses questions sans aucune gêne, et aussi parce que tout ça semble un peu irréel, à vrai dire. »

– Madeleine, c’est joli, reprit-elle. C’est ancien, mais c’est joli.

– Vous trouvez ?

– Oui. En fait, je crois que j’aurais dit la même chose pour n’importe quel autre prénom : qu’il était joli. Il y a des moments, comme ça.

Virgil se troubla. Cette jeune fille avait une façon originale de raisonner. Il eut envie qu’elle l’interroge encore. Il eut peur qu’elle s’arrête.

– C’est bien, écrivain, reprit-elle. Moi, je ne fais rien d’intéressant. Je vends des chaises.

– Ah, fit-il, presque déçu qu’elle parle d’elle maintenant, et non plus de lui. Des chaises ?

– Oui. Et je cherche ma sœur.

– Pardon ?

– Je cherche ma sœur.

Il ne sut que répondre et, pour la première fois depuis que la jeune fille était dans sa voiture, il se demanda si en réalité elle n’avait pas un grain, comme on dit. Si ce qu’il avait pris pour une marque d’intelligence et un charme singulier n’était pas finalement une légère déficience mentale. Ce scarabée dans sa main, cette histoire de chaises, cette indiscrétion, ces coq-à-l’âne… Elle ne lui laissa pas le temps de s’interroger davantage.

– Qu’allez-vous faire à Montbrison ?

– J’ai rendez-vous chez mon dentiste. J’y vais tous les vendredis matin à la même heure, depuis deux mois. Et j’ai toujours aussi peur.

– Peur de quoi ?

– Qu’il me fasse mal.

– Mais les dentistes ne font pas mal.

– On voit que vous êtes jeune. Quand j’étais petit, ils faisaient mal, avec leur roulette. La roulette, c’est la fraise en réalité, mais on disait la roulette. Rien que le bruit, ça vous vrillait les nerfs. Et puis, c’est à cause de mon frère.

– De votre frère ?

– Oui, mon frère aîné. La première fois que je suis allé me faire soigner les dents, je devais avoir dix ans, il m’a dit que la dentiste était une ancienne SS et qu’on la surnommait la chienne de Buchenwald. Ça m’a terrorisé.

Elle sourit et secoua la tête. Il y eut un silence, puis elle reprit :

– Est-ce que dans vos romans, il vous arrive de parler du secret des gens ?

Le changement brutal de sujet ne l’étonna qu’à moitié cette fois-ci.

– Oui, oui, balbutia-il, bien sûr… C’est exactement ça. En fait, je ne parle que de ça, du secret des gens. C’est mon unique sujet.

– Ah. Et des disparitions ?

– Des disparitions ?

– Oui, des personnes qui disparaissent et qu’on ne revoit plus jamais.

– Il m’est arrivé de parler de personnes qui se cherchent longtemps, oui, et qui finissent par…

– Non, le coupa-t-elle, je veux dire des personnes qui disparaissent, comme si elles étaient tombées dans un trou.

– Non, dit-il, pas ça.

– Est-ce que…

Il s’attendit à une autre question indiscrète. Il l’espéra. Peut-être voudrait-elle savoir s’il avait des enfants, combien, leurs noms, s’il les aimait, s’il y en avait un qu’il préférait parmi les autres, et il aurait accepté de le dire. Mais ce n’était pas ça.

– Est-ce que vous pourriez me laisser là, au croisement ?

– Ah, je pensais que vous alliez jusqu’à Montbrison comme moi.

– Non, je vais à Campagne.

– Campagne ?

– Oui. C’est là. On y est.

Il mit son clignotant à droite et s’arrêta à quelques mètres du modeste panneau qui indiquait en effet : « Campagne 3,5 ».

La bruine s’était transformée en pluie fine et légère, comme vaporisée. On n’y voyait pas loin. La route, étroite et rectiligne, s’en allait à angle droit dans le vert profond de la prairie, où il se perdait. On aurait dit un dessin. Le talus et le fossé étaient encombrés d’herbes hautes.

– Il pleut, je ne vais pas vous laisser là.

– Si. Ne vous en faites pas. Je vous remercie.

– Ça ne me dérange pas. Je suis largement en avance à mon rendez-vous.

– Non, je préfère que vous me laissiez ici.

– Vraiment ?

– Vraiment. J’ai une capuche.

Elle fit glisser avec délicatesse le scarabée dans la poche droite de sa veste, attrapa son sac de voyage et descendit.

– Au revoir, monsieur. Merci beaucoup.

– Au revoir, mademoiselle.

Il la vit rabattre la capuche sur sa tête et s’engager sur la route. Il remit la radio en marche et continua.

Pendant toute la consultation, qu’il passa les deux mains crispées sur les accoudoirs de son siège, Virgil ne pensa pas une seconde à la jeune fille prise en auto-stop, mais lorsqu’il refit la route en sens inverse, moins d’une heure plus tard, il se la rappela et tâcha, par simple jeu, de retrouver le croisement où il l’avait laissée. Il ne le retrouva pas.

Campagne… Ce nom-là ne lui disait rien. Arrivé à la hauteur de Saint-Romain-le-Puy, il vit le prieuré sur son cône de basalte et se souvint d’être passé là avec la jeune fille à son bord. Il faillit faire demi-tour pour rouler dans le même sens qu’à l’aller et mieux repérer le fameux croisement. Il y renonça et rentra chez lui, dans sa maison de brique en bord de Loire.

La jeune fille ne quittait pas ses pensées. Elle lui avait parlé avec une familiarité déconcertante, et cependant sans une once d’effronterie. Il avait accepté d’elle des questions indiscrètes, comme on les accepte d’un petit enfant qui vous demande si vous allez mourir bientôt ou pourquoi vous avez un gros bouton, là. On ne lui en veut pas. Au contraire, on est attendri par sa candeur.

Il passa l’après-midi à essayer de travailler sur son PC, cadeau d’anniversaire de ses enfants à l’occasion de ses soixante-dix ans. Le bel ordinateur tout neuf l’avait contraint à remiser au grenier la vieille Remington sur le clavier de laquelle il avait tapé quatorze romans. Avec quatre doigts : les deux index et les deux majeurs. Le Saut de l’ange était le quinzième, écrit sur le PC tout neuf, et il était mauvais.

Il n’avança en rien, s’agaça et trouva cent raisons de s’interrompre : ranger son bureau, rassembler les feuilles mortes du jardin, fendre des planchettes pour en faire du petit bois. Mais vers dix-sept heures, sans l’avoir prémédité, il déplia sur son bureau la carte IGN numéro 50, abaissa sa lampe dessus et chercha le lieu-dit Campagne.

Au nord de la D8, en direction de Montbrison et en partant de Saint-Romain-le-Puy, il repéra plusieurs localités situées à trois kilomètres au minimum et cinq au maximum de la départementale. Elles s’appelaient La Vue, Les Bichaizons, Curraize, Le Bruchet, Garambaud… Il ne vit pas de Campagne.

Le lundi matin, il se rendit au Bricomarché de Saint-Cyprien pour quelques achats sans importance et, après les avoir expédiés, il continua sur la D8. Il roula jusqu’au rond-point de Montbrison. Il fit demi-tour, revint jusqu’à Saint-Romain-le-Puy et rebroussa chemin afin de parcourir une fois de plus les quelques kilomètres. Il réduisit tellement sa vitesse que plusieurs voitures klaxonnèrent. Mais, une fois revenu au rond-point, il se retrouva aussi bête qu’avant : la route de Campagne avait disparu.

Alors, il rangea sa voiture sur le côté, coupa le moteur et resta ainsi, dans le silence, une dizaine de minutes, parfaitement immobile, les mains sur le volant, à contempler les petites taches de rouille qui marquaient son âge dessus.

« J’ai dû mal entendre, songeait-il. Ou bien elle aura inventé un patelin qui n’existe pas. Seulement, il y a un détail très ennuyeux : j’ai vu le panneau. Je l’ai vu de mes yeux. Et j’ai vu cette jeune fille s’éloigner sur la route. »

Il repartit en direction de Saint-Étienne et ralentit à la première maison rencontrée sur la D8, côté nord. C’était une villa isolée, dépourvue de tout charme. Il y accéda par une allée de gravier et stoppa sa voiture dans la cour. Un homme chargeait de la ferraille à l’arrière de sa camionnette.

– Bonjour, monsieur, je me suis égaré. Je vais à Campagne.

– À la campagne ?

– Non, à Campagne. C’est un lieu-dit. Assez près d’ici sans doute.

L’homme secoua la tête.

– Non. Je connais pas.

– Ah, et vous habitez ici depuis longtemps ?

– J’y suis né.

Le vendredi suivant, alors qu’il se rendait chez son dentiste, Virgil eut un choc à la sortie de Sury-le-Comtal. La jeune fille surgit sous ses yeux là où il l’avait vue pour la première fois, une semaine plus tôt. Le temps humide et brouillé était pour ainsi dire le même. Elle portait les mêmes vêtements. Il eut l’impression de revivre la même scène. Il la trouva un peu plus pâle. Elle sourit en le voyant s’arrêter.

– Décidément, j’ai de la chance avec vous.

– Oui, montez !

Dès qu’elle fut assise à ses côtés, il sut à quel point il avait espéré la revoir, sans se l’avouer. Il arrêta la radio.

– Vous n’écoutiez pas ? demanda-t-elle.

– Non.

– À quoi ça vous sert de mettre la radio si vous ne l’écoutez pas ?

– J’aime entendre parler les gens, même si je n’écoute pas ce qu’ils disent. Je pense à autre chose. Les voix me bercent. La nuit parfois, j’ai des insomnies, alors j’allume la radio, j’écoute les voix et je me rendors avec.

Leur conversation avait repris son cours comme si rien ne l’avait interrompue depuis la semaine précédente.

– Quelle radio écoutez-vous ?

– La nuit, j’écoute France Culture.

– C’est très ennuyeux, non ?

– Parfois, oui. Mais quelquefois c’est passionnant.

– Moi j’écoute NRJ. Vous connaissez ?

– Oui. Ma petite-fille l’écoute aussi.

– Vous avez une photo de Madeleine sur votre table de nuit ?

Il fut touché de voir qu’elle se rappelait le prénom après une semaine.

– Non, je n’en ai pas.

– Et dans votre portefeuille ?

– Oui.

– Vous la regardez souvent ?

– Non. Presque jamais. Mais je sais que je l’ai et ça me suffit. C’est une photo faite à une station-service. Pas très romantique. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. C’est très personnel.

– On ne devrait se dire que des choses personnelles. Le reste n’est pas très intéressant. Vous ne trouvez pas ?

– Si. Dites-m’en une à votre tour. Une chose personnelle. Enfin, si vous voulez.

– Mon scarabée vert est mort.

– Ce n’est pas très personnel.

– Bon. Je cherche ma sœur.

– Vous me l’avez déjà dit la semaine dernière, mais je n’ai pas compris ce que ça signifie.

– Ma sœur a disparu. Et je la cherche.

Il lui sembla que leur dialogue était en équilibre instable, qu’un mot de travers pouvait faire s’écrouler toute la construction. Il hasarda :

– Elle est comme « tombée dans un trou » ?

– Oui.

– Vous avez besoin d’aide ?

– Pas encore, mais, si j’en ai besoin, c’est peut-être à vous que je demanderai.

– Pourquoi moi ?

Elle éluda la question et en posa une autre :

– Vous avez un téléphone portable ?

– Je n’en ai pas.

– Ah, et un téléphone fixe, ou une adresse électronique ?

– Oui.

Il lui donna les deux, ainsi que son nom, et elle nota le tout sur un carnet tiré de son sac. Il remarqua qu’elle utilisait un crayon à papier très court et qu’elle écrivait de la main gauche, avec soin, en retournant loin à l’envers la dernière phalange de son index.

– Merci. Je ne peux pas envoyer de message de là-bas, mais je vous ferai peut-être un signe, comme je pourrai.

– De là-bas ?

– Oui, de Campagne. Tenez, on est arrivés.

Il se rendit compte qu’en effet ils étaient au croisement. Le trajet semblait n’avoir duré que quelques minutes. Il rangea la voiture sur le bas-côté. Il revit le panneau, la route rectiligne, les herbes hautes, la prairie, la brume.

– Au revoir, monsieur, dit-elle. Et merci encore.

– De rien, mademoiselle.

Elle fit quelques pas, puis revint et se pencha à la vitre.

– Ah, oui, je m’appelle Anne Collodi.

Il eut l’impression qu’elle avait envie d’ajouter : « Rappelez-vous mon nom, s’il vous plaît… »

La lumière de pluie, dans le cadre géométrique de la fenêtre, conférait à son visage une grande douceur, celle qu’on trouve dans certains portraits de Vermeer. Mais il décela dans les yeux clairs une ombre qui ne lui plut pas. Il y vit le signe que la jeune fille craignait quelque chose. Pire : qu’elle s’en allait pour quelque part d’où elle ne pourrait peut-être plus revenir, et qu’elle le savait.

Elle ne se retourna plus. Il la regarda s’éloigner et disparaître. Puis il resta encore un peu sur place, à observer le détail du paysage autour de lui, à noter mentalement des repères : les haies, les rangées d’arbres, une barrière au loin. Il mit son compteur kilométrique à zéro, mais il pressentait que ce serait inutile, que le croisement cesserait d’exister dès lors qu’il le chercherait sans elle.

« Et si je tournais à droite à présent et que je m’engageais sur cette route ? » se dit-il. Il repoussa aussitôt cette idée. « Tant qu’elle n’a pas besoin de moi… J’irai quand elle me le demandera… »

Ce vendredi-là, son dentiste s’étonna de trouver son patient placide et presque indifférent au traitement qu’il lui infligeait : la dévitalisation d’une racine de molaire.

– Ah, quand-même, plaisanta-t-il, on se détend un peu…

– Aa arhh…, fit Virgil, bouche ouverte.

Et un peu plus tard, en prenant congé :

– Toujours dans la littérature, monsieur Virgil ?

– Eh oui, toujours.

– L’inspiration est là ?

– Comme ci comme ça, répondit-il. Ça va, ça vient.

2

Des danseurs

infatigables

Je m’appelle Anne Collodi. J’ai dix-sept ans. Je marche sans me retourner, ma capuche sur la tête. Il fait presque froid. Dès qu’on est de ce côté-ci, la température tombe de quelques degrés et elle ne varie plus. C’est le même vieux monsieur qui m’a reprise en auto-stop, ce matin. J’ai dans la poche droite de ma veste un scarabée vert qui est mort, je pense, mais je le garde comme porte-bonheur. Non, comme éloigne-malheur, plutôt, ça suffira dans la situation où je me trouve. Je l’ai mis dans une petite boîte d’allumettes.

Je viens de « passer » pour la troisième fois. J’utilise le mot « passer », c’est celui qui me paraît le mieux convenir. « Passer » signifie mourir aussi, je le sais bien. On dit que untel est passé, qu’il est donc mort. Mon scarabée est passé, par exemple. Mais ce n’est pas dans ce sens-là que je l’entends. Je ne meurs pas. Je passe. Je passe d’un monde à l’autre par ce chemin, cet unique chemin, celui qu’a pris ma sœur.

Je n’ai jamais aimé l’homme qu’elle a épousé. Il avait du charme, pourtant : mince, souriant, l’allure juvénile pour sa trentaine. Je me rappelle notre toute première rencontre. Ça remonte au printemps de l’année dernière, il y a un an et demi. C’était dans la Grand-Rue, à Saint-Étienne. Je suis descendue du tram place du Peuple, et je suis tombée sur ma sœur et lui, qui allaient justement y monter. Du coup, ils sont restés sur le quai pour attendre le suivant et nous avons bavardé.

« Je te présente Jens », a dit Gabrielle et j’ai vu combien elle était fière de me montrer son beau fiancé et de prononcer son beau prénom à consonance étrangère. Il m’a tendu une main large, puissante et douce. J’ai pensé qu’il aurait pu me faire la bise, j’étais la sœur de Gabrielle quand même. On a échangé des banalités : quel joli temps ! Où est-ce que tu as trouvé ce petit haut ? etc., puis le tram est arrivé et ils sont montés dedans. De l’intérieur, elle m’a fait un sourire complice qui voulait dire : « Hein, tu as vu, petite sœur, le genre de gars que je suis capable de lever ? » Je lui ai répondu d’une grimace et d’un haussement de sourcils : « En effet, grande sœur, en effet… »

Nous nous sommes revus tous les trois la semaine suivante. Jens nous a invitées dans un restaurant, rue Saint-Jean, un des meilleurs de la ville, à ce qu’on dit. Pour moi, c’était un peu confiture aux cochons. Je dois être trop jeune, la nourriture raffinée m’est indifférente, je me régale cent fois mieux d’une pizza trois fromages avec mes amies. Mais bon, Jens avait demandé à Gabrielle d’inviter la personne de son choix, et elle m’avait choisie.

Le repas a plutôt bien commencé. Jens s’est peut-être un peu trop mis en avant, dans le genre « je suis très à l’aise dans ces endroits-là, je sais goûter les vins, je sais plaisanter avec les serveurs », mais ça restait supportable. Il s’est montré assez chaleureux à mon égard, et curieux de ce que je faisais. Je lui ai dit que je vendais des chaises et ça l’a fait rire. Je ne sais pas pourquoi les gens rient quand je leur dis que je vends des chaises. Et puis il est arrivé ceci, juste avant le dessert. Gabrielle s’est levée pour aller aux toilettes. Elle a traversé la salle et Jens l’a suivie des yeux jusqu’à ce qu’elle disparaisse ; puis, au moment où il aurait dû revenir à nous deux, il ne l’a pas fait. C’était pourtant la chose la plus naturelle du monde : se tourner vers moi, relancer la conversation et nous épargner ainsi la gêne d’un tête-à-tête silencieux. Il ne l’a pas fait. Il m’a ignorée pendant tout le temps de l’absence de Gabrielle. Il s’est comporté exactement comme une personne qui se retrouve seule dans une pièce et qui n’a plus à faire bonne figure.

Ça n’a l’air de rien, dit comme ça, mais c’était très impressionnant. Il était ailleurs, rentré en lui-même, inaccessible, comme plongé dans une réflexion intense. Ses yeux étaient plissés. Sa bouche serrée. Il semblait avoir suspendu sa respiration. Et il ne lâchait pas du regard l’endroit où Gabrielle avait disparu, à l’angle de la salle. Je me suis sentie très mal. J’étais tétanisée, incapable de lui parler. Je me souviens d’avoir pensé : « Ce type est malade. Ou fou. »

Dès que Gabrielle est réapparue, il a retrouvé son comportement d’avant, sociable et attentionné. Le repas s’est poursuivi sans autre incident, mais je n’ai pas pu me défaire de cette vision : Jens absent, transfiguré, qui regarde l’endroit où Gabrielle a disparu et où elle va réapparaître. Deux mots me sont venus : « chasseur » et « proie ».

J’ai essayé de me raisonner : si ma sœur, qui n’était ni idiote ni futile, avait choisi cet homme, ce n’était pas pour rien. Il était peut-être fatigué ce soir-là et il avait eu cet étrange moment d’absence. Je me trompais sans doute, c’était un type bien.

Mais j’étais déjà convaincue du contraire. J’avais la certitude d’être entrée par accident à l’intérieur de sa tête, dans un recoin de son cerveau inconnu de Gabrielle elle-même. Comme si j’avais accédé à sa maison, poussé la porte d’une pièce interdite, dans sa chambre peut-être, regardé dans un tiroir ouvert, vu dedans quelque chose que je n’aurais pas dû voir et quitté les lieux sans que personne n’ait rien su de ma visite.

J’ai revu Jens deux ou trois fois, chez nos parents à Saint-Just-sur-Loire, et chez Gabrielle, rue Guy-Colombet à Saint-Étienne. Je l’ai observé avec attention, à l’affût d’un signe de plus de sa bizarrerie. Il n’a rien laissé paraître d’anormal. Et puis, j‘ai fait ce cauchemar où il lui faisait du mal.

Quelle sorte de mal, je ne sais pas. Cela n’apparaissait pas dans le rêve, c’était caché. Je la voyais seulement pleurer et je le voyais, lui, le visage tordu par la haine. Il la tirait par le bras, violemment, pour l’emmener de force quelque part, ou au contraire pour l’éloigner d’un endroit où elle n’aurait pas dû se trouver. Et la chose la plus étrange était celle-ci : il avait l’air dégoûté par elle, voilà, dégoûté. Je l’ai fait plusieurs fois, ce cauchemar, et je me réveillais dans un état de terreur épouvantable. Pour m’en extraire, pour remonter de ces ténèbres, je devais allumer toutes les lumières de ma chambre et écouter trois fois de suite She has no time de Keane.

Alors, j’ai appelé Gabrielle et je lui ai dit que je devais lui parler d’urgence. C’est le mot que j’ai employé : d’urgence. Ils n’avaient pas perdu de temps, le mariage était programmé pour l’automne. Mes parents ne le voyaient pas d’un mauvais œil. Jens serait le gendre parfait, solide, attentif et, ce qui ne gâtait rien, bien assis dans la vie avec son confortable salaire d’ingénieur chimiste.

Nous nous sommes retrouvées dès le lendemain, Gabrielle et moi, au café du cinéma Méliès. J’ai commandé un Perrier et elle un espresso, je crois. On se faisait face. J’ai trouvé Gabrielle plus jolie que jamais, avec son abondante chevelure rousse, ses yeux verts et sa peau claire. Elle tient de maman. Moi, je tiens du côté sombre de mon père et de mes grands-parents, du côté de l’Italie. Il y avait beaucoup de monde, un peu trop à mon goût. Les gens étaient venus pour le dernier film des frères Coen, je m’en souviens. J’ai attendu que les consommations arrivent et je me suis jetée à l’eau :

– Gabrielle, pardonne-moi, je vais te choquer, mais je pense que tu ne devrais pas te marier avec Jens.

Elle n’a pas été choquée mais stupéfaite. J’étais sa cadette de sept ans et si l’une devait donner des conseils à l’autre ce n’était pas moi. Elle n’avait pas soupçonné une seconde mes réserves à propos de Jens. Elle était certaine que je l’appréciais, que je l’admirais. Elle pensait peut-être même que j’étais amoureuse de lui.

– Tu peux préciser ta pensée ? a-t-elle dit froidement, et rien d’elle ne bougeait à part ses lèvres.

– J’ai rêvé qu’il te faisait du mal. Plusieurs fois.

Elle a laissé passer quelques secondes, le temps d’encaisser.

– Quelle sorte de mal ?

– Je ne sais pas. Ce n’est pas visible. Il est fou de rage, il te tire par le bras et toi tu pleures.

– Il me frappe ?

– Non. Il t’entraîne. Il te menace. Je ne le vois pas te frapper.

Je baissais la tête. Je n’osais plus la regarder après ce que je venais de dire. Elle s’est tue à nouveau, comme si elle réfléchissait à la meilleure réponse possible.

– Anne, tu as fait un cauchemar. Tout le monde en fait. Tu as vu Jens me faire du mal, mais c’était en rêve. Ça ne veut pas dire qu’il va me faire du mal en vrai. Ce serait trop simple. Je ne suis pas psychiatre, mais je crois que c’est beaucoup plus compliqué que ça, le rapport entre les rêves et la réalité.

J’étais au bord des larmes. Des gens se sont retournés sur nous. Alors Gabrielle a rapproché sa chaise et s’est penchée vers moi par-dessus la table.

– Anne, enfin… qu’est-ce qui t’arrive ?

Elle a pris mes mains dans les siennes.

– Écoute-moi. Jens est le type le plus doux et le plus patient que j’aie jamais rencontré. Tu me connais, tu sais à quel point je peux être pénible et agaçante parfois, eh bien, il supporte tout. Je ne l’ai jamais entendu élever la voix. Alors me battre… Et puis autre chose que tu dois savoir : j’aime cet homme. Je n’en ai jamais aimé un autre comme ça. Voilà, c’est dit.

J’ai su que c’était perdu d’avance, que j’avais fait une erreur en lui parlant. J’ai abandonné l’idée de lui rapporter le comportement de Jens au restaurant. Je me rappelle seulement la fin de notre conversation.

– Ça va mieux, je t’ai un peu rassurée ?

– Oui, un peu.

– Je peux me marier, alors ? J’ai ton accord ?

Je me suis forcée à sourire et j’ai ajouté :

– Je voudrais te demander quelque chose.

– Quoi ?

– Eh bien, si parfois ça tourne mal avec Jens, je voudrais que tu me préviennes. Je te promets de ne pas te dire : « Je te l’avais bien dit. » Tu le feras ?

– D’accord. Enfin, je ne le ferai pas puisqu’il n’arrivera rien.

Nous nous sommes embrassées et séparées sur le trottoir.

– Maintenant que tu en as parlé, je suis sûre que tu seras débarrassée de ce cauchemar, a-t-elle conclu.

Elle se trompait. J’ai dû l’affronter le soir même, plus violent que jamais. Malgré ma panique, j’ai résisté à l’envie de me réveiller, je me suis forcée à regarder jusqu’au bout, pour en savoir plus, pour connaître l’avant et l’après de cette scène. Mais tout ce que j’ai réussi à voir, c’est autre chose : le « méchant » n’était plus Jens. C’était un autre homme, inconnu. Il était grand et athlétique, il faisait penser à de l’acier. Même Keane n’y a rien fait. J’ai eu froid toute la nuit.

Le mariage a eu lieu le samedi 22 septembre à la mairie de Saint-Just. Quand ma sœur a dit oui dans la petite salle bourrée de monde et très joyeuse, je me suis mordu les lèvres et j’ai laissé échapper un gémissement que personne n’a entendu. Ensuite, nous sommes tous partis pour rejoindre un gîte que Jens et Gabrielle avaient loué dans le Pilat. On a klaxonné en traversant tous les villages, comme il se doit, ce truc idiot qui agace quand on est étranger au mariage, mais qu’on est content de faire quand on en fait partie.

Les deux familles étaient bien différentes. De notre côté, il y avait ce mélange hétéroclite et habituel de cousins, de cousines, d’oncles et de tantes venus de partout. Il y avait nos trois grands-parents restants, même mémé Chiara sur son fauteuil.

Du côté de Jens, rien de tout ça. Il n’avait de famille que sa mère, mais elle était malade et « trop faible pour faire le voyage de Bordeaux ». Il était donc venu avec des amis, rien que des hommes, une dizaine, et qui lui ressemblaient tous. Même âge que lui ou plus jeunes, même aisance, mêmes vêtements bien coupés, coûteux et chics. Tous dansaient étonnamment bien. Slow, rock, valse, tango, tous les genres leur convenaient. Ils déployaient souplesse et énergie, ils étaient infatigables et nous faisaient tourner sur la piste jusqu’au vertige. Parfois, quand je m’asseyais pour boire quelque chose ou bavarder avec mes cousins, je prenais le temps de les regarder et j’imaginais qu’ils étaient des invités de location, je veux dire des gens payés pour ça, des professionnels en quelque sorte.

Il était impossible d’entrer vraiment en conversation avec aucun d’entre eux. Ils se dérobaient aussitôt. J’ai tenté ma chance auprès de celui qui était le plus proche de moi en âge, un garçon vraiment mignon avec sa coiffure en pétard et sa chemise blanche ouverte sur le torse. Je me rappelle avoir été impressionnée par sa peau parfaite, une peau dorée et satinée, sans marque d’aucune sorte, ni cicatrices, ni taches. Je me rappelle aussi son sourire qui m’a semblé plus naturel que celui des autres, plus vrai.

– Tu es un ami de Jens ?

– De Jens ?

Il a eu cette hésitation, comme s’il n’avait jamais entendu ce nom-là, puis il s’est repris :

– Oui, bien sûr ! Et toi, tu es la sœur de Gabrielle ! Tu danses ?

C’était un rock. Je ne suis pas très douée d’ordinaire, mais là, avec lui, je me suis déchaînée. Il me faisait tourner, sauter, glisser. Il me rattrapait à pleins bras ou bien juste du bout des phalanges. J’avais l’impression d’être une autre fille, légère, très à l’aise et qui aurait eu le rythme dans la peau. Il m’a laissée tout étourdie, sous les applaudissements de mes cousins bluffés.

– Tu t’appelles comment ?

– Comment je m’appelle ? Ah, oui… Bran. Je m’appelle Bran.

Déjà il invitait une autre fille.

Nous nous sommes reparlé beaucoup plus tard dans la soirée, sur la terrasse. On avait improvisé un jeu stupide avec les cousins et ça riait très fort. Lui était adossé à la balustrade, les mains dans les poches, sans sa bande, et il nous regardait avec amusement. Quand tout le monde est rentré, je suis passée la dernière devant lui et il m’a interceptée.

– Pas trop secouée, tout à l’heure ?

– Non, ça va.

C’est amusant, le jeu de la séduction. Il y a une seconde précise où l’on sait que l’autre s’intéresse à vous. On se trahit sur un regard, une attitude, une inflexion de la voix. Et là, sur la terrasse de ce gîte, à la seconde précise où il m’a demandé si je n’avais pas été « trop secouée », j’ai su qu’il s’intéressait à moi. Il y avait cette évidence. Et moi aussi je m’intéressais à lui. Seulement, je sortais d’une aventure amoureuse assez compliquée et je n’avais aucune envie de me refourrer la tête dans le sac aussi vite.

Il m’a demandé mon prénom. J’ai dit que je m’appelais Anne. Il a hoché la tête en souriant.

– Anne, ma sœur Anne… C’est joli.

Ça m’a plu de voir qu’il connaissait La Barbe bleue, ce n’est pas si commun pour un jeune de son âge.

Ensuite nous avons rejoint les autres et chacun de nous deux s’est replongé dans sa fête. Mais chaque fois que nos regards se croisaient, au hasard des jeux, des danses, il flottait entre nous ce petit air de regret, cet air qui dit : « Dommage… » Lui savait déjà l’impossibilité d’aller plus loin ensemble, moi j’attendrais un an avant de la comprendre.

Au bout de la nuit, il n’y avait plus que des moins de quarante ans dans le gîte. Jens et Gabrielle sont partis pour aller dormir dans un lieu tenu secret. Je les ai suivis sur le parking. Ma sœur tenait dans une main sa robe de mariée qu’elle avait ôtée pour danser, et dans l’autre ses chaussures qui lui faisaient mal. Elle portait le petit ensemble gris perle qui lui allait si bien. La nuit était douce, on entendait un ruisseau, un chien aboyait dans la ferme voisine. Jens attendait déjà dans la voiture, le coude à la portière.

– Tu viens ? lui a-t-il dit.

Elle a répondu qu’elle arrivait, elle m’a embrassée et elle s’est éloignée de quelques pas. Puis elle s’est arrêtée, s’est retournée, et elle a fait une chose inattendue : elle a lâché tout ce qu’elle tenait, son sac à main, sa robe, ses chaussures. Tout est tombé au sol et elle a couru vers moi. Elle m’a prise dans ses bras. La fatigue, les émotions de la journée, nous avons pleuré toutes les deux. Il était cinq heures du matin.

Le lendemain, nous n’avons pas pu la joindre, ni sur son portable ni sur son fixe. En fin d’après-midi, nous sommes retournés au gîte du Pilat. Il était fermé, vide, propre et désert, comme s’il n’y avait pas eu de fête la veille en cet endroit. Il ne restait que les traces des pneus sur le gravier du parking et sur l’herbe du pré voisin où de nombreuses voitures avaient stationné. Mes parents ont patienté jusqu’au lendemain matin, c’est-à-dire le lundi, avant d’alerter la police. Notre fille a disparu. Depuis quand ? Depuis hier matin, après la fête de mariage. Oh monsieur, c’est beaucoup trop tôt pour lancer des recherches, ils sont majeurs, ils auront fait une petite escapade en amoureux, repassez dans deux jours si elle n’a pas donné de nouvelles.

Ils y sont retournés deux jours plus tard. Notre fille n’est pas revenue.

– Bien, asseyez-vous, je vais prendre votre déposition.

Ma sœur a disparu. Je cherche ma sœur. Je l’ai dit comme cela au vieux monsieur qui m’a prise deux fois en auto-stop, et c’est la vérité. Un drôle de type avec un air de chien battu et des cheveux gris qui atteignent presque ses épaules. Mais très gentil. Je lui posais des questions que je n’aurais jamais osé poser avant, des questions très personnelles. Ça sortait de moi sans que je prenne le temps de me demander si j’en avais le droit. Et le plus curieux, c’est qu’il y répondait volontiers. Je crois même que ça lui plaisait. J’aurais pu aller beaucoup plus loin. J’allais lui demander s’il avait des enfants et lequel il préférait, quand on est arrivés au croisement.

Mon comportement et ma sensibilité se modifient depuis que je passe. C’est comme s’il me restait peu de temps (peu de temps de quoi ?) et qu’il ne fallait pas le perdre en insignifiances. Quand je parle aux gens, j’ai envie d’aller droit aux choses sensibles et importantes. Beaucoup ne comprennent pas et me repoussent. Séjourner là-bas me change. Et si j’y restais trop longtemps, je ne pourrais peut-être plus revenir en arrière. C’est pourquoi je rentre chaque fois, au bout de deux jours, pour me préserver. Et pour vendre mes chaises.

Le vieil homme est écrivain. Je lui ai dit que je lui demanderais de l’aide en cas de besoin, alors que je le connais à peine. Mais à qui d’autre pourrais-je en demander ? La police est incompétente dans ces affaires qui ne sont plus terrestres, et les autres personnes, mes parents, mes amis, m’enverraient tout droit dans un établissement spécialisé. Il me semble que cet homme a la capacité de me comprendre. Peut-être fait-il partie de « ceux pour qui le monde n’est pas assez ». C’est une phrase que j’aime et que j’écrivais sur tous mes cahiers, au collège déjà. En anglais pour faire mieux : Those for whom the world is not enough. Aujourd’hui, je me contenterais bien du monde ordinaire. Il serait enough. Il me suffirait.

Le vieil homme m’a laissée au croisement et je marche dans la brume. C’est la troisième fois que je passe.

3

La radio,

la nuit

Étienne Virgil patienta jusqu’à dix-huit heures, ce vendredi-là, avant de chausser ses lunettes de vue et de composer le numéro en 06 de sa petite-fille Loïse. Elle répondrait de sa chambre et il éviterait ainsi de tomber sur son fils et surtout sur sa belle-fille, avec qui les rapports se limitaient à l’indispensable.

– Papy ? fit-elle joyeusement.

Elle était l’aînée de ses petits-enfants. Après elle, il en était venu huit autres, des garçons et des filles, qu’il aimait tous à des degrés divers, mais Loïse occupait dans sa hiérarchie affective une place résolument à part. Elle avait été son premier amour de grand-père, en quelque sorte, lui offrant par sa venue une émotion dont il ne s’était jamais remis, et cette petite personne était restée telle dans son cœur, bouleversante, indéboulonnable.

Il y avait entre eux ce lien inconditionnel et définitif : je t’aimerai toujours, quoi que tu fasses. Je serai toujours de ton côté. Elle le savait d’instinct depuis l’âge de six mois sans doute, et rien n’avait pu remettre cela en question. Ni l’agacement des parents face à la concurrence déloyale d’un grand-père adoré, ni l’adolescence et ses tumultes. Elle s’était réfugiée plusieurs fois chez lui après des éclats un peu trop violents en famille.

– Je veux m’en aller, papy ! pleurait-elle. Je les supporte plus.

Il appelait son fils au téléphone :

– Elle est là, ne vous en faites pas, je la garde à dormir.

Il la recueillait, raccommodait les morceaux et la rendait le lendemain, suffisamment apaisée pour qu’elle parvienne à faire rouler un peu plus loin sa petite vie compliquée.

– Oui, c’est moi, ma belle. Je te dérange ?

– Non. Je fais mes devoirs.

– Ah, c’est quoi, tes devoirs ?

– English.

– Bon, alors je te disturb un peu quand même…

– Not at all, papy, tell me.

– Écoute, Loïse, c’est juste une question : connais-tu par hasard une fille de ton âge qui s’appellerait Anne Collodi ?

– Oui. Qu’est-ce qu’elle a fait ?

– Rien, je l’ai prise en auto-stop. Elle m’a dit qu’elle vendait des chaises.

– Oui, elle est en stage à 4 Pieds.

– En stage à quatre pieds ?

– À 4 Pieds. C’est un magasin de tables et de chaises qui s’appelle comme ça, à La Fouillouse.

– Ah, je vois. Tu es dans sa classe ?

– Non, papy, moi je suis en première L. Anne Collodi est en première Bac pro.

– Bon. Tu la connais bien ?

– On est restées ensemble jusqu’en quatrième. Je l’ai perdue de vue.

– Ah. Et comment était-elle ?

– Normale. Je l’aimais bien. C’est tout ?

– Oui, c’est tout. Je te laisse à ton anglais. Si quelque chose te revient, appelle-moi.

– D’accord. Tu es un peu spess, papy…

– Quoi ?

– Tu es un peu spécial.

– Ah, bon, tu trouves ?

Il raccrocha, mécontent. Il avait espéré autre chose. Que Loïse lui dise qu’elle ne connaissait pas du tout cette jeune fille, ou bien au contraire qu’elle la connaissait très bien et qu’elle lui fasse des révélations sur elle. Cet entredeux le chiffonna. Qu’Anne Collodi soit « normale » le décevait.

Il dînait d’une omelette brouillée quand la sonnerie du téléphone retentit. Il se leva et décrocha le combiné.

– Oui ?

– Papy ? J’ai oublié de te dire tout à l’heure : on a beaucoup parlé d’Anne Collodi l’année dernière parce que sa sœur a disparu. Le lendemain de son mariage. Tu sais, ce genre de disparition inexpliquée.

– Oui. Elle me l’a dit. Et je me rappelle avoir lu ça dans les journaux, maintenant.

– Attends, il y a autre chose.

– Quoi donc ?

– Anne et moi, on a été voisines de table pendant un an en cours d’histoire-géo, en classe de quatrième. Comme elle était gauchère, j’étais à sa droite. Le prof était très sévère et on ne s’est pratiquement pas parlé. Mais elle avait un comportement bizarre.

– C’est-à-dire ?

– Elle rêvait beaucoup. Elle aurait pu être première de la classe si elle avait voulu, très facilement, elle était vraiment intelligente, mais elle ne suivait pas. Elle rêvait. Un jour, elle est tombée de sa chaise ! On aurait pu être amies, ça ne s’est pas fait, mais on aurait pu. Voilà, c’est tout ce que je peux te dire. Pourquoi veux-tu savoir tout ça ?

– Comme ça. Je suis curieux, tu le sais bien.

– Quand est-ce qu’il sort, ton nouveau roman ? demanda-t-elle. Celui que tu n’aimes pas.

– Le mois prochain. Hélas.

– Ne t’en fais pas trop, va. Personne n’est jamais mort d’un roman moyen.

– Il n’est pas moyen, Loïse, il est mauvais. C’est mon premier roman mauvais. Ils le publient parce que c’est moi qui l’ai écrit et qu’ils m’aiment bien. Ils me l’auraient jeté au nez si j’avais été un inconnu.

Elle rit d’un rire clair qui lui fit du bien.

– Bon, je te laisse, conclut-il. Prends soin de toi, ma belle.

– Good night, papy.

Pendant le reste de la soirée, les pensées de Virgil convergèrent sans cesse vers Anne Collodi, à la façon des vagues qui ne se lassent pas du rivage et y reviennent avec entêtement. Il revoyait en particulier son visage d’adolescente dans le cadre que faisait la vitre baissée de sa voiture, au moment où elle était venue lui dire son nom : « Je m’appelle Anne Collodi. » L’harmonie de l’ensemble, dans la brume. Comme un tableau de maître qui se serait composé et défait en quelques secondes, par miracle et par grâce. Il revoyait la douceur du regard et l’inquiétude qui l’habitait. Elle avait dit qu’elle lui enverrait un message le moment venu ou bien qu’elle lui ferait signe de là-bas. À quoi ce là-bas ressemblait-il ?

Il s’aperçut que dans son esprit l’image de la jeune fille se confondait avec celle de Loïse, les deux se superposant. Elles avaient passé une année entière côte à côte sans se parler ou presque, au collège. Il les imaginait toutes deux, chacune avec quatre ans de moins, voisines et muettes, la droitière et la gauchère, la blonde et la brune, l’une étant comme l’image inversée de l’autre. Loïse Virgil et Anne Collodi.

Cette nuit-là, il se réveilla vers quatre heures trente, comme souvent, et il sut qu’il ne retrouverait pas le sommeil de sitôt. Sans allumer sa lampe de chevet, il tendit le bras vers son radio-réveil et pressa la touche on. Une voix monocorde rompit le silence de la chambre :

– monte sur le trône en 1509, après la mort de son frère. Il est vraisemblable que le jeune roi était tombé amoureux de Catherine, qui était pourtant bien plus âgée que lui, n’est-ce pas. Une chose est certaine, c’est que le père de Catherine, le roi d’Aragon Ferdinand II, ambitionnait de contrôler l’Angleterre à travers elle, n’est-ce pas, et c’est la raison pour laquelle il appuya son remariage avec…

« Idéal pour m’endormir très vite, se dit Virgil, espérons qu’il va parler comme ça longtemps. Dommage seulement qu’il répète sans arrêt “n’est-ce pas”, c’est bien un universitaire celui-là… » Il se concentra sur la voix afin de ne pas céder à ses démons nocturnes : où en suis-je de ma vie ? À quoi suis-je encore bon ? Ai-je seulement été bon à quelque chose un jour ?

– en tout cas, poursuivit l’historien, celui-ci fut célébré neuf semaines après son accession au trône, n’est-ce pas, le 11 juin 1509 à Greenwich, en dépit des inquiétudes du pape Jules II et de William Warham, l’archevêque de Canterbury, qui doutaient…

Dix minutes plus tard, Virgil sombrait lentement, et il se serait sans doute endormi sans le léger crachotement qui perturba le monologue :

– de fait, chacun des deux souverains kch-ch-ch-ch… sa faveur, comme le montra de façon très spectac… kch-ch-ch… n’est-ce pas… kch-ch-ch-ch…

C’était très inhabituel. La réception était en principe excellente. Il tendit le bras et fit tourner très légèrement le bouton de recherche des stations, mais sans succès. Au contraire, la voix s’altéra jusqu’à devenir presque inaudible. Il allait renoncer et arrêter la radio quand il lui sembla distinguer une autre source sonore qui se mêlait à la première. Une voix.

Il tendit l’oreille. Du discours de l’historien, il ne percevait plus rien, à présent, sinon un chuintement confus :

– Krsch-rch-rch… arb… krsh… de tel… krrrsch-sch-sch… n’est-ce pas…

Finalement, il y eut un silence parfait qui dura quelques secondes, puis une voix chuchotée, si faible qu’il se demanda s’il la rêvait, prononça ces mots :

– Vous m’entendez, monsieur Virgil ? C’est Anne. Anne Collodi.

Dans sa vie, il avait connu des moments de grande peur, et cette sensation d’être pétrifié. Là, ce fut autre chose : il fut comme vidé de son sang.

– Vous m’entendez, monsieur ? C’est Anne.

Il se fit violence pour parvenir à bouger, se redressa à demi, se pencha sur sa table de nuit, buta contre elle, renversa son verre d’eau, sa lampe et il colla son oreille au récepteur.

– Je ne sais pas si vous m’entendez… j’ai besoin de vous… je suis…

Son cœur battait si fort qu’il l’empêcha d’entendre la suite. Il poussa le volume au maximum, plaqua de nouveau son oreille. Le récepteur émit un souffle puissant et continu, comme le vent dans les arbres, et au tréfonds de ce souffle, la voix :

– Je suis…

– Où êtes-vous ? demanda-t-il comme si elle pouvait l’entendre.

– Je suis à… gare centrale… besoin de…

– Parlez plus fort !

– très atten… dange… resp…

Le vent se calma, la voix se perdit et l’appareil se remit à grésiller :

– peu enclin… ksch-sch… idées réformatrices allemandes, n’est-ce pas… krrrsch-sch…

Il jura, prit la radio à deux mains, actionna les boutons au hasard, pesta, perdit la station, la retrouva :

– de l’influence de Rome… ksch… se substituer au pape dans la direction des affaires de l’Église d’Angleterre, n’est-ce pas…

Il tâtonna au pied du lit, retrouva sa lampe, l’alluma, éteignit la radio.

Il resta une heure peut-être, les yeux fixés au plafond de sa chambre, puis il se leva avec calme et lenteur. Il ôta son pyjama, enfila ses vêtements de la veille, qui étaient posés sur le dos d’une chaise, ouvrit l’armoire et descendit de la plus haute étagère un sac de voyage en cuir. Il y mit un pantalon de rechange, deux chemises, un pullover, des sous-vêtements, sa radio, une boîte de boules Quies, un cahier, des stylos, enfin tout ce qu’il avait l’habitude d’emporter quand il s’en allait pour quelques jours.

Il fit une toilette de chat dans la salle de bains et ajouta la trousse au contenu du sac. Dans la cuisine, il se prépara un café noir. Il se força à avaler deux tartines beurrées. Avant de sortir, il attrapa encore sa veste suspendue au porte-manteau.

La Peugeot n’était pas dans le garage trop encombré, mais garée dans la rue, juste devant la maison. Quand il la démarra, une fumée grise jaillit du pot d’échappement. Il ferait la vidange dès son retour, se dit-il.

La nuit était limpide. La lune éclairait les grands peupliers d’Italie qui bordent la Loire. Il gagna la D8 en quelques minutes et roula vers l’ouest, en direction de Montbrison. Il dépassa Sury-le-Comtal, laissa sur sa gauche le pic de Saint-Romain en haut duquel le prieuré se détachait avec précision. Il ne croisa pas une seule voiture jusqu’au panneau indiquant « Campagne 3,5 ». Il ne s’étonna pas de le trouver. Il ralentit et s’engagea lentement sur la petite route. De chaque côté, les phares de la Peugeot faisaient briller les herbes hautes, immobiles sous la rosée du petit matin.

Au bout d’une centaine de mètres, il nota que la température avait fraîchi. Il boutonna sa veste d’une main et poussa le chauffage.

Étienne Virgil savait qu’il était en train de faire une chose tout à fait déraisonnable. Pendant l’heure passée à réfléchir en fixant le plafond de sa chambre, une tempête de force 8 s’était déchaînée dans son cerveau bouleversé.

« Depuis quarante ans, s’était-il dit, j’écris des romans, des fictions, et pour les écrire je fais semblant d’y croire. J’ai gagné ma vie, petitement, mais je l’ai gagnée, à inventer des histoires parfaitement invraisemblable : j’ai réveillé des morts, j’ai inventé des créatures mi-hommes mi-bêtes, j’ai fait léviter des personnes humaines, j’ai ouvert des portes sur d’autres mondes, des mondes qui n’existent pas.

Et ces folies m’ont nourri. Vraiment nourri, je veux dire : elles ont mis de la vraie nourriture dans mon assiette et dans celle de mes enfants.

Sauf que je n’y crois pas, bon sang, à ces histoires ! Je n’y crois pas !

Je suis un homme rationnel, même si je m’amuse parfois à prétendre le contraire. Je m’entends encore dans l’interview avec ce journaliste, le mois dernier :

– Étienne Virgil, dans votre dernier roman, vous exploitez une fois de plus la veine fantastique…

– Oh, fantastique, vous savez… Rien n’est fantastique, ou plutôt tout l’est. Est-ce qu’il n’est pas absolument fantastique que nous soyons là, vous et moi, à bavarder, tout de suite ? Le simple fait que nous existions est fantastique, non ? Le simple fait qu’il existe quelque chose plutôt que rien l’est aussi. Ce que j’invente dans mes fictions ne l’est pas davantage…

Oui, je m’entends encore le dire, mais je n’y crois pas, bien sûr ! C’est un jeu de paroles, un jeu d’interview, un simple jeu.

Et voilà que la porte de “l’ailleurs” s’entrouvre. Cette fille, Anne Collodi, ce village qui n’existe pas, cette voix dans la nuit… « Est-ce que je serais en train de perdre la tête ? »

Il s’était dit tout cela, Étienne Virgil. Il s’était dit aussi qu’il ne pouvait pas abandonner à son sort cette jeune personne qui l’appelait au secours.

Puis il s’était levé, habillé, il avait bu son café et il était parti.

À présent, il roulait au ralenti sur cette étroite route bordée d’herbes hautes. Il évoluait comme dans un rêve dont on aurait réglé parfaitement la netteté de l’image et du son, ajusté les reliefs et la densité, jusqu’à lui donner l’apparence hallucinante de la réalité. Un rêve dont la durée n’aurait pas été distordue comme dans les vrais rêves, mais serait au contraire restée constante et réaliste.

Il en éprouvait à la fois la terreur et l’émerveillement.

4

Le premier passage

d’Anne Collodi

Les gens d’ici ne respirent pas. Je n’emploie pas ce mot au sens figuré, qui laisserait penser qu’ils courent sans cesse et partout sans prendre le temps de s’arrêter ni de souffler. Non, je veux dire qu’ils ne font pas entrer d’oxygène dans leur bouche ni dans leurs narines comme nous, les êtres humains, et comme tous les vertébrés. Ils n’inspirent pas, leurs poumons ne se gonflent pas, ils n’expirent pas ensuite pour rejeter le dioxyde de carbone. Leur poitrine est plate, presque creuse. Ils ne respirent pas.

C’est la chose la plus importante à savoir. J’ai eu de la chance. Je l’ai apprise de Mme Stormiwell, qui est une des réceptionnistes de l’hôtel Légende, le soir de mon premier passage, voilà tout juste deux semaines.

J’avais marché sans m’arrêter depuis le croisement. Le modeste panneau « Campagne 3,5 » annonçait un hameau, au mieux un village, mais plus j’avançais et plus il fallait me rendre à l’évidence : il s’agissait d’une ville, et même d’une grande ville. La petite route goudronnée s’est élargie et transformée en chaussée de verre, noire et lisse. Des maisons ont surgi des deux côtés, toutes semblables, sobres et sans élégance. J’ai regardé derrière moi et j’ai vu qu’il ne restait rien de la campagne que j’avais traversée. Le paysage avait été comme avalé et remplacé par un autre. Peu à peu, les maisons ont laissé la place à des immeubles de verre et de métal. Un bus silencieux m’a doublée. Il flottait à un mètre environ au-dessus du sol. Il n’avait pas de chauffeur. Les têtes des passagers se sont tournées vers moi en un joli mouvement synchronisé. Un homme m’a souri.

Au premier carrefour, j’ai vu cette indication sur ma droite : « Hôtel Légende 500 mètres ». La nuit tombait. Je m’y suis dirigée.

Sans Mme Stormiwell, je me serais trahie à peine arrivée. Elle m’a démasquée dès qu’elle m’a vue traverser le hall, mon sac de voyage à la main, et m’avancer vers elle. Ses yeux ont glissé une fraction de seconde sur ma bouche et sur ma poitrine, elle a regardé à droite et à gauche pour s’assurer qu’elle seule avait remarqué, puis elle a murmuré, presque sans bouger les lèvres, avant même que je lui adresse la parole :

– Taisez-vous. Voici votre clé. Vous êtes à la chambre 527, au cinquième étage. Prenez l’ascenseur qui est ici et attendez-moi là-haut. Je viendrai vous voir. Ne parlez à personne. Ne vous montrez pas.

– Pourquoi est-ce que je ne dois pas…?

– Taisez-vous. Prenez l’ascenseur.

Elle est la première personne de « là-bas » que j’ai entendue parler. Le timbre métallique de sa voix et son débit un peu saccadé m’ont surprise. Elle m’a rappelé, en femme, mon oncle Jean, de Roanne, qui a été opéré du larynx.

Elle s’est détournée de moi. J’ai obéi et je suis montée.

Tout de la chambre 527 m’a plu : la poignée de la porte, agréable au toucher et silencieuse, les draps du lit, très doux et propres, la lumière apaisante qui s’est déclenchée toute seule à mon entrée, les blancs et les mauves tendres du papier peint, le bureau et la chaise design. Des chaises comme ça, ils ne connaissent pas à 4 Pieds. L’ensemble avait une apparence de luxe qui m’a inquiétée : est-ce que je pourrais payer la nuit ? Je n’avais même pas eu le temps de demander ce qu’elle me coûterait. J’ai tiré le cordon du rideau et il s’est ouvert dans un froissement d’étoffe sur la grande baie vitrée.

La ville est apparue, géométrique.

Des immeubles de huit ou dix étages à perte de vue, la plupart éclairés. Une seule tour, au loin, qui montait haut dans le ciel nocturne. Des voitures ovales et des bus qui flottaient au-dessus des avenues et des échangeurs, sans jamais s’arrêter.

J’ai bu un verre d’eau de la bouteille en verre qui était sur la table basse. Cette eau ne ressemblait pas à l’eau de chez nous. Elle m’a paru plus légère, plus « rapide », je ne sais pas si on peut dire ça d’une eau, mais je ne trouve rien d’autre.

J’ai ôté mes chaussures, je me suis assise sur le lit, j’ai écouté un peu de musique sur mon iPod, puis je m’en suis lassée et j’ai attendu en silence l’arrivée de Mme Stormiwell. Elle n’est venue qu’au bout d’une heure, sans doute à la fin de son service. J’avais faim. Je pensais à Gabrielle. Est-ce qu’elle était descendue dans cet hôtel, elle aussi, le jour de son passage avec Jens ?

Est-ce qu’elle s’était défendue ? Révoltée ? Ou bien est-ce qu’elle était déjà ensorcelée au point d’accepter tout ce qui venait de lui ?

En tout cas, après plus d’un an de vide absolu et d’absence de tout indice, voilà que je venais de briser le mur. Je n’avais pas encore retrouvé la trace de ma sœur, bien sûr, mais j’étais de ce côté du monde où cela devenait possible.

Mme Stormiwell a frappé à ma porte. Quand je lui ai ouvert, elle s’est coulée à l’intérieur comme quelqu’un qui ne veut pas être vu. Nous sommes restées debout dans le couloir, à l’entrée de la salle de bains. C’était une personne plus petite que moi, portant les cheveux courts, massive dans son uniforme sombre, les yeux légèrement exorbités, mais il y avait de la bienveillance dans son regard.

– Vous venez de « là-bas », mademoiselle, de « l’autre côté » ?

– Oui.

– Si vous voulez éviter les ennuis, il ne faut pas montrer que vous respirez.

– Pardon ?

– Votre poitrine qui se soulève, votre bouche qui s’entrouvre, le bruit que vous faites…

– Je ne comprends pas.

Elle a levé les yeux au ciel.

– Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici, et je ne veux pas le savoir. Je n’aurais pas dû vous accepter à l’hôtel. Je me suis mise en faute. Mais vous ne ferez pas long feu si vous continuez comme ça. Vous serez prise.

– Prise ? Par qui ?

Elle a secoué la tête.

– Vous savez à quoi vous me faites penser ? Pour vous aider à comprendre, je vais utiliser une image de chez vous, de votre monde. Vous me faites penser à un poussin qui serait entré dans la cage des serpents et qui se demanderait : « Où est le problème ? ».

Pour faire le poussin, elle a pris une petite voix qui m’a autant amusée qu’effrayée.

– Venez, lui ai-je dit. Venez vous asseoir et expliquez-moi, madame… j’ai déchiffré son nom sur le badge accroché à son uniforme, madame Stormiwell.

– Non, je n’ai pas le temps. Ni le droit. Je voulais seulement vous faire quelques recommandations, pour retarder un peu votre capture. D’abord, évitez autant que possible de parler. Votre timbre de voix vous trahit. Évitez aussi de demander ce que vous devez. Ici, rien ne coûte rien. Nous n’avons pas de… comment appelez-vous ça déjà ?

– D’argent ?

– Oui, d’argent. Et surtout écoutez bien ceci : respirez, puisque vous ne pouvez pas faire autrement, mais ne le montrez pas ! Inspirez par le nez. Gardez la bouche fermée. Portez des vêtements amples qui cacheront le mouvement de votre poitrine quand vos poumons se gonflent. N’éternuez pas. Ne vous mouchez pas. Ne toussez pas. Ne riez pas. Ne vous essoufflez jamais. Ne courez pas. Évitez de vous approcher des gens. De là où je suis, je sens que vous respirez et je me trouve à plus d’un mètre de vous.

J’en suis restée éberluée.

– Mais… mais, vous respirez bien, vous ?

– Non, je ne respire pas. Personne ici.

Et comme pour en faire la démonstration, elle s’est tue et figée. Je l’ai mieux observée et l’immobilité parfaite de tout le haut de son corps m’est apparue. C’était à la fois glaçant et beau. Aucune palpitation des narines, aucun frémissement d’aucune sorte. Son buste évoquait celui d’une statue de pierre.

– Voilà, a-t-elle conclu. Je vous laisse. Soyez prudente. Vous ne rencontrerez pas beaucoup de personnes comme moi.

– Attendez ! Pourquoi faites-vous ça ?

– Je ne sais pas.

Elle s’est tournée pour repartir, puis elle s’est ravisée.

– Est-ce que je peux vous demander quelque chose, en échange ?

– Oui, bien sûr.

Elle est revenue vers moi, saisie d’une timidité inattendue, et elle a levé une main hésitante.

– Je peux ?

Comme je ne savais pas ce qu’elle comptait faire, je n’ai pas réagi. Alors elle a appliqué la paume de sa main droite sur le haut de ma poitrine, le gras de son pouce s’est logé dans la petite cavité de mon cou.

– Allez-y… Respirez…

J’ai inspiré puis expiré quatre ou cinq fois, posément, profondément, comme on fait chez le médecin. Je sentais la pression de sa main sur moi, et mes poumons qui la repoussaient à chaque respiration.

– Encore un peu, s’il vous plaît…

J’ai continué. Le visage impassible de Mme Stormiwell était maintenant traversé par des vagues d’émotion. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux se sont fermés.

– Encore un peu.

J’ai continué.

– Merci, mademoiselle.

Elle a ôté sa main, lentement. Je croyais qu’elle allait se contenter de ça, mais non.

– S’il vous plaît, soufflez. Montrez-moi comme vous faites.

J’ai soufflé devant moi. Elle a mis le dos de sa main dans la petite colonne d’air et fait bouger ses doigts dedans.

– Dans mes cheveux, s’il vous plaît. Ensuite, je vous laisserai.

Elle a baissé la tête et attendu. Je n’ai pas pu faire autrement que souffler dans ses cheveux courts qui ne bougèrent presque pas. J’ai recommencé plusieurs fois, avec délicatesse.

Cette fois elle n’a pas remercié, mais l’expression de ses yeux valait mieux que des remerciements.

– C’est pour ça que je le fais, a-t-elle seulement dit, et elle s’en est allée.

J’ai mis du temps à me remettre de cette visite déroutante. Un mot prononcé par Mme Stormiwell m’avait heurtée. Elle avait dit d’abord que je serais « prise », bon, mais ensuite elle avait parlé de ma probable « capture », que je ne pourrais sans doute que retarder. Capture, pour moi, ça concerne les animaux, comme ces deux autres mots qui m’étaient venus au cours de la scène avec Jens, dans le restaurant de Saint-Étienne : chasseur, gibier.

J’avais faim. J’ai imaginé d’aller dîner en bas, mais on m’aurait remarquée aussitôt. Je manquais de l’entraînement nécessaire pour cacher ma provenance. Et, pour dire la vérité, c’était la première fois que je me trouvais seule dans un hôtel, comme une adulte. Il m’était arrivé d’y aller avec mes parents sur la route des vacances en Bretagne. Nous faisions étape à Tours, je crois. Gabrielle et moi adorions ça quand nous étions petites. Une chambre d’hôtel ! Le restaurant ! Le buffet du restaurant ! Qu’est-ce qu’on a le droit de prendre, papa ? Tout, mes filles, tout ce que vous voulez, faites juste en sorte de ne pas vous rendre malades. Nous étions tellement fières de notre liberté et de la confiance qu’il nous faisait, qu’au bout du compte nous prenions un repas plus que raisonnable. Je revois Gabrielle choisir une assiette de carottes râpées !

J’avais faim. Rien ne coûtait rien selon Mme Stormiwell, alors j’ai eu le culot d’appeler la réception, comme dans les films.

– Je suis la chambre 527. Est-ce que vous servez des repas dans les chambres ?

L’employé avait la même voix que Mme Stormiwell, sans rondeur, comme reconstituée.

– Bien sûr, mademoiselle. Que désirez-vous ?

C’était tellement simple que ça m’a prise au dépourvu.

– Oh, je ne sais pas. Apportez-moi le plat du jour, s’il y en a un.

– Le plat de quoi…?

– Le plat du… Non, excusez-moi, apportez-moi ce que vous voulez, avec un dessert.

– Oui. Et comme boisson ?

– De l’eau.

Moins d’un quart d’heure plus tard, on a frappé à la porte. Je l’ai entrouverte, je me suis réfugiée dans la salle de bains d’où j’ai crié d’entrer. J’ai entendu rouler le chariot dans le couloir, et l’employé m’a souhaité bon appétit avant de repartir.

Je me suis installée devant la baie vitrée et j’ai dîné en regardant la ville. Les lumières étaient devenues plus intenses avec l’avancée de la nuit.

Je ne sais pas ce que j’ai mangé, mais c’était parfaitement insipide. Cela se présentait sous la forme d’une brique, mi-gâteau mi-fromage, empaquetée dans un film transparent. J’en ai coupé des tranches avec le couteau et je les ai avalées en buvant mon eau « rapide ». Il y avait aussi un cube compact, tout blanc, qui fondait dans la bouche, sans doute le dessert. Je n’ai pas réussi à identifier le parfum. Peut-être une idée de réglisse. Ou peut-être pas. Peut-être que je l’imaginais seulement.

L’eau du robinet de la salle de bains était la même que celle que j’avais bue, vive et légère. J’ai enfilé le peignoir suspendu derrière la porte, je suis revenue dans la chambre et, assise sur le lit, je me suis résolue à faire ce que je n’avais pas osé depuis mon arrivée : essayer mon téléphone portable.

Mon pouce a fait glisser l’écran. Il s’est éclairé d’une pitoyable lumière agonisante malgré la batterie chargée et s’est éteint presque aussitôt. J’ai essayé de nouveau. Cette fois, l’appareil n’a donné aucun signe de vie. Je m’en doutais : en passant, on laisse derrière soi le monde d’où l’on vient, complètement. J’avais l’impression de tenir un jouet d’enfant dans ma main, l’imitation d’un vrai téléphone. La rupture du lien avec les miens m’a projetée en quelques secondes dans un état de solitude jamais éprouvé jusqu’alors. Les larmes m’en sont venues aux yeux. Si Mme Stormiwell avait été de service, je crois que je l’aurais appelée pour entendre une voix, n’importe laquelle. J’ai fermé le portable et je l’ai jeté au fond de mon sac.

Dehors, la ville était paisible. Beaucoup de lumières s’étaient éteintes. Je me suis endormie en écoutant le bruit familier que faisait l’air dans ma gorge, son sifflement dans mes narines. En éprouvant la tiédeur de mon souffle sur ma main.

Avant de descendre, le lendemain matin, je me suis placée, tout habillée, devant le miroir de la salle de bains et je me suis posé cette question objective : est-ce qu’on peut deviner que je respire ? La réponse était oui. Même en suivant les recommandations de Mme Stormiwell, inspirer par le nez et garder la bouche fermée, j’étais trahie par le mouvement régulier de mon thorax et celui des épaules. Je me suis souvenue d’une technique apprise au cours d’un stage de théâtre, la respiration par le ventre. Il suffit de bien relâcher le haut du corps, et de laisser l’abdomen se gonfler. J’ai essayé. C’était beaucoup mieux, il me manquait juste un vêtement plus ample que mon pull et ma veste.

Je me suis répété mentalement les consignes de survie : ne pas éternuer, ne pas se moucher, ne pas tousser, ne pas courir. Cela faisait beaucoup. Sans oublier celle qui serait peut-être la plus difficile à observer : ne pas rire.

Ainsi prête à affronter ce nouveau monde, je suis sortie de ma chambre.

J’ai passé la journée du dimanche à parcourir la ville en prenant soin d’éviter ses habitants. Étrange exercice. Aussi loin que je sois allée, je n’ai pas vu la nature. Je prenais des bus aériens au hasard, de préférence ceux qui étaient presque vides. Ils s’arrêtaient aux stations, s’abaissaient au niveau de la rue, je montais et je me laissais conduire jusqu’au terminus de la ligne. Ils étaient tous parfaitement silencieux. Leur plafond lisse et brillant reflétait les passagers, tête en bas, comme suspendus à l’envers. Je n’ai vu dans le trafic qu’un seul modèle de voiture : une espèce de suppositoire à deux places, les deux passagers étant assis l’un derrière l’autre. La circulation était sans heurt, fluide.

Le comportement des gens aussi, d’ailleurs. Pas d’éclats de voix, pas de disputes. Pas de pleurs ni de cris chez les rares enfants visibles. Les hommes étaient vêtus de tuniques rectilignes qui leur tombaient à mi-cuisses, et de pantalons de toile semblables à des tuyaux, le tout dans les gris et les bleus. La tenue des femmes ne valait guère mieux : c’était la même chose, en plus clair. Leurs seins absents, leurs poitrines plates me mettaient mal à l’aise. Triste défilé de mode.

C’était étrange de savoir que j’avais le droit de me servir dans les magasins sans devoir payer. Si j’avais pu faire la même chose à la Muscadine, la pâtisserie de mon enfance, à Saint-Just, ce n’est pas cinquante et un kilos que j’aurais pesé mais quatre-vingt-quatre. Seulement rien ne me faisait envie, ni la nourriture, ni les habits, et puis j’avais peur de me confronter aux gens.

Je suis tout de même entrée dans un magasin de vêtements et j’ai commencé à fureter dans les cintres. Je cherchais une veste ample qui cacherait mieux ma respiration et avec laquelle j’aurais l’air moins déguisée qu’avec la mienne. Je me fichais de mon apparence. Une fille blonde, plutôt jolie, dans mes âges, s’est approchée.

– Je peux t’aider ?

Le timbre de sa voix était moins métallique que celui de Mme Stormiwell, un peu plus velouté, plus proche du mien, mais il restait triste et mécanique. Elle portait un chemisier strict. J’ai noté la qualité de sa peau, si parfaitement nette et saine, comme celle de toutes les personnes rencontrées ici.

– Oui, je cherche une veste…

Elle se tenait tout près. Je me suis éloignée. Elle s’est rapprochée. J’ai senti mon souffle s’accélérer. Elle allait le remarquer, m’entendre. Je me suis bloquée en apnée haute. La panique n’était pas loin. Mme Stormiwell m’avait recommandé de garder mes distances et je faisais tout le contraire.

– Regarde celle-là. On vient de la recevoir.

J’ai abrégé l’échange.

– Oui, elle me plaît.

– Essaie-la.

J’ai filé vers la cabine d’essayage où j’ai pu respirer à mon aise pendant une minute et d’où je suis ressortie avec la veste sur le dos. Elle tombait comme un sac, mais j’avais retrouvé un peu de mon calme et la fille a hoché la tête.

– Elle te va bien. Prends-la. Tu veux autre chose ?

– Non, c’est tout. Je te dois comb…

– Pardon ?

– Non, rien. Merci. Au revoir.

Au milieu de l’après-midi, le bus où je me trouvais a longé un vaste lac aménagé au milieu de la ville. Des gens déambulaient sur la rive, seuls ou en groupes. Je suis descendue au premier arrêt, j’ai marché un peu et je me suis assise sur un banc, face à l’eau. La vieille dame assise à l’autre bout m’a saluée d’un sourire aussi artificiel que le lac. Une longue créature maigre, vêtue de blanc.

Et j’ai commis ma première grave erreur. En m’asseyant, j’ai soupiré… Oh pas très bruyamment, mais elle avait l’oreille fine.

Ses yeux se sont écarquillés. Elle a jailli du banc comme s’il lui avait brûlé les fesses, pointé son index sur moi et reculé, muette d’horreur. Puis elle s’est mise à caqueter comme une hystérique :

– Là ! Là ! Celle-ci ! C’en est une !

Une quoi ? J’étais une quoi ? Je ne sais pas qui était la plus terrorisée de nous deux. J’ai détalé à toutes jambes.

– Arrêtez-la ! criait la vieille. Arrêtez-la ! Elle m’a craché dessus ! Je suis infectée !

Sa voix claquait comme si on avait actionné les lames métalliques d’un vibraphone.

Craché sur elle ? Je n’avais craché sur personne. J’ai traversé l’avenue, une pelouse synthétique, un parking, et je me suis cachée entre deux voitures, hors d’haleine.

Les mots qui font peur me sont revenus : chasseur, gibier, capture… Traque…

J’ai pris le temps d’apaiser mon souffle, de le stabiliser complètement et je suis rentrée à l’hôtel Légende pour y reprendre mon sac. À ma grande déception, Mme Stormiwell n’était pas à la réception. Un homme à l’allure soignée m’a poliment remis ma clé. En partant, je lui ai dit :

– Je reviendrai sans doute vendredi prochain, ou samedi.

Il m’a souri.

– Vous serez toujours la bienvenue, mademoiselle.

Je suis repassée sur Terre le soir même, en empruntant le même chemin qu’à l’aller, la même rue. Au bout d’un quart d’heure de marche environ, les maisons se sont espacées, puis la nuit est descendue et les a dissoutes. J’ai continué à avancer dans le noir.

Peu à peu, j’ai senti le vent sur mon visage. C’était le petit jour. Mes narines se sont emplies d’un mélange d’odeurs puissantes : celle de l’herbe, vive et pointue, celle plus fade de branches en décomposition dans quelque fossé, celle proche et toxique des gaz d’échappement d’un tracteur. J’ai aimé toutes ces odeurs et j’ai mesuré combien j’en avais été privée depuis la veille. Un petit animal a détalé sur ma droite, un chat peut-être, ou un ragondin. J’ai tressailli, de surprise et de plaisir.

De « là-bas » je ramenais le sentiment de n’avoir rien découvert à propos de ma sœur, mais aussi celui de m’en être bien tirée, de n’avoir rien compromis, de posséder encore toutes mes chances.

Je ramenais surtout une certitude, et un immense soulagement : on pouvait en revenir.

5

Le deuxième passage

d’Anne Collodi

J’ai effectué mon deuxième passage le vendredi suivant, le jour où le vieux monsieur m’a prise en auto-stop pour la première fois, et le jour où j’ai trouvé le scarabée vert sur le gravier, à la sortie de Sury-le-Comtal. Il bruinait. J’aime ce temps-là, quand il ne dure pas trop longtemps.

J’avais pensé toute la semaine à Mme Stormiwell en vendant mes chaises. Elle était à coup sûr la personne grâce à laquelle je pourrais avancer dans ma recherche, et l’impatience de la revoir me taraudait.

Quel que soit le moment de la journée où l’on passe, c’est toujours le soir quand on arrive chez eux, et la nuit descend sur la ville.

J’ai traversé le hall de l’hôtel Légende avec l’assurance d’une habituée. Je contrôlais mon souffle. Mme Stormiwell m’a regardée venir à elle et ses yeux ont commenté : c’est mieux !

– Je vous donne la même chambre, m’a-t-elle dit. La 527.

En prenant la clef, je lui ai glissé :

– Vous viendrez me voir ?

Elle a acquiescé d’un mouvement des paupières.

Cette fois, nous nous sommes assises. Elle sur la chaise du bureau et moi au bord du lit. Elle m’a semblé plus détendue que la semaine précédente. J’avais préparé mon discours.

– J’ai beaucoup de questions à vous poser, madame Stormiwell. En échange de vos réponses, je vous ferai sentir ma respiration et je vous soufflerai dans les cheveux. Je peux même le faire avant, pour vous montrer que j’ai confiance en vous.

– Je veux bien, a-t-elle répondu.

Nous avons renouvelé notre charmant petit ballet : elle sa main entre ma gorge et ma poitrine, moi qui remplis mes poumons et les vide avec application, elle qui se trouble, qui tremble, moi qui continue ; elle qui agite ses doigts dans l’air que j’expire, qui se penche et me présente sa tête, moi qui souffle dessus, longuement ; elle qui relève son visage bouleversé et qui me dit merci.

Nous nous sommes rassises, nous avons bu un verre d’eau « rapide », ouvert le rideau sur la ville éclairée et j’ai commencé.

– Dites-moi, madame Stormiwell, où sommes-nous ici ?

– Nous sommes à Campagne.

– Oui, je sais, c’est le nom de cette ville, mais je voulais dire : dans quel monde ?

– Eh bien, je ne sais pas comment vous répondre, il n’a pas de nom. C’est… le monde. Nous sommes… dans le monde. C’est vous qui n’y êtes pas vraiment. Les gens ici ne croient pas en vous, d’ailleurs, et c’est très mal considéré d’y croire. Si j’en parlais, je passerais pour folle et on me soignerait. Comme ceux qui prétendent voir des fantômes ou des extraterrestres chez vous. En fait, vous êtes un fantôme pour moi. N’empêche que je crois en vous.

– Merci de croire en moi. Je suis très honorée.

Sa bouche s’est étirée et il en est sorti une sorte de cliquetis joyeux tout à fait inattendu. Cela rappelait, mais en plus sonore, le claquement sec que font les haricots sauvages dans la chaleur, clic clic clic ! Devant ma surprise, elle s’est expliquée :

– C’est notre façon de rire. Vous en avez une différente, n’est-ce pas ?

– En effet, je vous ferai entendre à l’occasion.

– Maintenant ?

– Je voudrais bien, mais je n’y arrive pas sur commande.

– Ah, et si je cliquetais encore, ce serait une occasion ?

– Essayez, pour voir…

Ses lèvres se sont fendues dans un crépitement frénétique. On aurait dit qu’elle imitait le cri d’un animal, d’un oiseau peut-être. J’ai éclaté de rire sans me douter de l’effet que cela produirait sur elle. La stupeur l’a collée au dossier de sa chaise. Ses yeux ronds se sont presque exorbités. Elle a dressé ses mains devant elle comme pour se protéger de moi.

– Non ! C’est dangereux ! Vous me faites peur !

Ça m’a arrêtée net.

– Vous n’avez pas à avoir peur.

– Je sais, seulement c’est très impressionnant pour nous. Tout ce bruit ! On dirait que vous avez mal, que vous souffrez. Et puis, quelqu’un pourrait vous entendre du couloir !

– Bon, je ne le ferai plus. Mais vous, évitez de cliqueter…

– C’est promis.

Nous nous sommes tues un instant.

– Madame Stormiwell…

– Oui ?

– Est-ce que j’ai mal entendu ou avez-vous vraiment dit que mon rire était… dangereux ?

– Oui, je l’ai dit. Excusez-moi, je n’aurais pas dû.

– Ce n’est pas grave. J’aimerais seulement savoir pourquoi vous avez employé ce mot.

– Mais à cause des microbes ! Quand vous riez, c’est un véritable bombardement ! Toutes les maladies viennent de là… les infections… les bactéries… les virus. Enfin, toutes ces choses épouvantables qu’il y a chez vous. Et il y a même pire, paraît-il. Est-ce vrai que vous… enfin… quand vous avez trop mangé ou bu trop d’alcool, que vous… oh je n’ose pas le dire…

– que nous vomissons ?

Elle a rougi, cliqueté un peu, puis :

– Oui, c’est ça… Dites-moi que ce n’est pas vrai. La nourriture ne ressort pas… par en haut quand-même ?

J’ai hésité, mais j’étais engagée dans un jeu de vérité avec cette femme et je n’ai pas voulu mentir.