José D'Assunção Barros

Papas, Imperadores e Hereges na Idade Média

Apresentação da coleção

Com a Série A Igreja na História, iniciada com o presente volume, a Editora Vozes traz a público um projeto que pretende se estender pelos próximos anos, oferecendo ao público-leitor uma sequência de livros de autores brasileiros que se dedicarão a examinar diversas temáticas relacionadas à história da Igreja e do cristianismo, abordando questões transversais importantes que envolvem os vários atores históricos que participaram e participam desta milenar história, as diversificadas tendências entrevistas no cristianismo, as suas formas de relação com o mundo social-político e com outras formações religiosas, bem como os aspectos culturais, políticos, econômicos e imaginários que se entrecruzam nesta complexa história.

Dedicamos esta coleção a diversos tipos de leitores. Além de beneficiar o público acadêmico de história, a intenção é trazer uma coleção que, escrita por historiadores, seja também interessante para outros segmentos do saber, como a Teologia, a Sociologia e a Antropologia. Sobretudo, almejamos atingir um público maior, não somente acadêmico, mas interessado em aprofundar conhecimentos sobre o tema a partir de um ponto de vista histórico e historiográfico. Esse empreendimento é precisamente o maior desafio da coleção, uma vez que a intenção é conservar um nível adequado de complexidade, rechaçando o caminho mais fácil das grandes obras de divulgação que por vezes banalizam as discussões históricas e historiográficas, e ao mesmo tempo apresentar as discussões mais complexas em uma linguagem simples, imediatamente compreensível para o grande público, mas que continue captando o interesse do público acadêmico e mais especializado. Integramos este projeto ao grande movimento intelectual que, nas últimas décadas, tem oferecido uma contrapartida ao isolamento dos saberes especializados ao almejar diluir ou mesmo eliminar as fronteiras entre a universidade e a sociedade, sem que para isso seja necessário sacrificar a qualidade do conhecimento.

Os diversos volumes da coleção estarão sempre trazendo uma atenta exposição histórica acerca das diversas temáticas examinadas, e cuidando para que esta seja devidamente acompanhada por uma discussão historiográfica. Dito de outra forma apresentamos, ao mesmo tempo, a história de cada aspecto abordado, e as diversas análises historiográficas que têm sido desenvolvidas pelos historiadores, situando-as com referências bem estabelecidas e ainda trazendo ao leitor polêmicas que confrontam posições distintas nos meios historiográficos. Desta maneira, a coleção abre um espaço para a diversidade de pontos de vista, permitindo que o próprio leitor se situe em um patamar crítico e se faça sujeito de suas próprias escolhas em relação aos modos de compreender cada assunto examinado.

A coleção abarcará todos os períodos históricos, da Antiguidade aos nossos dias, mas não se estruturará em uma ordem cronológica linear. O caráter aberto da mesma permite que cada novo título revisite transversalmente no tempo certo aspecto da história da Igreja e do cristianismo, ou então que se concentre em determinado período histórico na sua especificidade, mas sempre em uma ordem livre no interior da série, o que permitirá que a coleção prossiga indefinidamente enquanto houver interesse e demanda por novas temáticas a serem apresentadas. Alguns volumes poderão constituir obras de um único autor, e outros poderão concentrar ensaios de autores diversos. As temáticas sempre apresentarão uma amplitude que tornará cada volume atraente para um número maior de interessados, evitando-se nesta coleção o hiperespecialismo e recorte mais específico das teses de doutorado. Em favor de temáticas que sejam relevantes para um número maior de leitores, e igualmente atenta em assegurar a produção de um conhecimento historiográfico que possa efetivamente se socializar para além dos limites estritamente acadêmicos, a coleção A Igreja na História inscreve-se neste propósito maior que é o de tratar com consciência histórica as temáticas relacionadas à história da Igreja e da religiosidade.

José D’Assunção Barros

1º de junho de 2012.

Introdução

O conjunto de ensaios aqui editados provém de vários artigos publicados isoladamente em revistas do Brasil e de Portugal, em momentos anteriores. Todos estão unidos pela temática da religiosidade e da Igreja no período medieval, em sua relação com aspectos sociais, políticos e culturais. Apenas o primeiro texto, sobre as diversas hipóteses acerca das “Passagens da Antiguidade Romana ao Ocidente Medieval”, não aborda especificamente a questão da religiosidade, embora a trate de maneira indireta, já que a emergência e consolidação do cristianismo no período final do Império Romano foi um dos fatores que presidiram a passagem de um período a outro.

Os demais capítulos já tematizam a questão da Igreja, ou a da religiosidade no período medieval. Buscam examinar a complexidade das relações, por vezes tensas e conflituosas, entre esta nova visão e prática de religiosidade trazida pelo cristianismo com os poderes estabelecidos, a sociedade em seu dia a dia, o mundo do trabalho e as hierarquias sociais. Também são examinadas as tensões internas ao cristianismo medieval. O segundo ensaio, “Heresias na Idade Média”, busca precisamente examinar o surgimento das heresias desde fins do Império Romano até o momento de sua maior proliferação, nos séculos XII, XIII e XIV. A preocupação deste, como dos demais capítulos, é a de situar tanto os problemas históricos como a discussão historiográfica sobre a questão, também sinalizando com as fontes históricas disponíveis aos historiadores que se dedicam ao estudo do tema.

As relações do cristianismo e da Igreja com a estruturação das sociedades medievais e com a consolidação de um imaginário a ela correspondente é o objeto do terceiro ensaio: “Trifuncionalidade Medieval”. De igual maneira, o quarto ensaio também aborda as relações entre Igreja e política, ao examinar as tensas e bem articuladas relações entre “Papado e Império na Idade Média”, por vezes geradoras de alianças capazes de beneficiar estes dois projetos universais que são o da Igreja Católica e o do império, por vezes geradoras de conflitos incontornáveis entre os poderes eclesiástico e temporal.

O quinto ensaio, ao discutir o “franciscanismo na Idade Média”, busca examinar o surgimento e desenvolvimento desta ordem que, ainda que impondo uma nova forma de conceber e vivenciar a religiosidade cristã, consegue ser aceita pela Igreja oficial. Em seguida, o sexto capítulo, “Escolástica e História”, aborda as relações entre Igreja e Universidade, concluindo a série de seis ensaios apresentados neste volume.

I

Passagens da Antiguidade Romana ao Ocidente Medieval: leituras historiográficas de um período limítrofe[1]

Introdução

Delimitar um grande período historiográfico no tempo, separando-o de um que se estende atrás dele e de outro que começa depois, é uma operação que traz indeléveis marcas ideológicas e culturais que nos falam da sociedade na qual está mergulhado o próprio historiador, dos seus diálogos intertextuais, de visões de mundo, que de resto estende-se para muito além do historiador que está estabelecendo seus recortes para a compreensão da história. Os próprios desenvolvimentos da historiografia – os novos campos históricos e domínios que surgem, a emergência de novas relações interdisciplinares, os enfoques a abordagens que se sucedem como novidades ou como reapropriação de antigas metodologias – trazem obviamente uma contribuição importante para que a cada vez se veja o problema da passagem de um a outro período histórico sob novos prismas.

Examinaremos sob esta perspectiva a questão da Antiguidade e de sua oscilação de fronteiras temporais em relação à Idade Média, quando se tem em vista uma periodização da história no Ocidente. Será oportuno partir da constatação de que o acontecimento fundamental que rege muito habitualmente esta fronteira – ainda que se discutindo qual o momento mais emblemático a ser considerado – é recorrentemente o fim do Império Romano, ou o fim da civilização greco-romana, para considerar o problema em uma perspectiva mais ampla.

Este acontecimento – que de resto não teria maior importância para as diversas histórias possíveis de serem construídas em relação às espacialidades não europeias – busca colocar precisamente em relevo a importância do Ocidente na história do mundo. De igual maneira, aqui temos um acontecimento-demarcador que também favorece uma historiografia cristã específica, pois o mundo antigo vai cedendo lugar ao mundo medieval à medida que a Igreja Cristã vai se afirmando como força política importante, como aspecto definidor de uma nova civilização e, sobretudo, de uma nova cultura. É interessante observar, aliás, que a Antiguidade e a Idade Média são parceiras no projeto de fornecerem ao Ocidente Moderno e ao Contemporâneo dois de seus principais traços definidores de identidade: os valores greco-romanos que futuramente se tornariam uma base para a cultura burguesa, e o cristianismo, que se tornaria a religião predominante no Ocidente. Identitariamente, o Ocidente poderia ser apresentado simultaneamente como filho de Aristóteles e filho de Cristo, para falar em termos metafóricos[2].

Por outro lado, se o fim do Império Romano – tomado como signo do próprio “fim do mundo antigo” – é habitualmente proposto como evento demarcatório entre os dois períodos, é relevante destacar que entre o desaparecimento do mundo antigo e a emergência da Idade Média existe uma grande zona temporal repleta de ambiguidades, por assim dizer, onde se confrontam intensamente as rupturas e permanências entre estas duas fases da história europeia. Por isso, esse grande período de alguns séculos – que alguns situam entre os séculos IV e VIII, ou mesmo entre os séculos III e VIII – tem sido perspectivado de maneira diferente pelos vários grupos de historiadores, gerando inclusive denominações distintas.

Alguns dos historiadores da Antiguidade chamam-no de “Antiguidade Tardia”. Já alguns dos medievalistas preferem-no chamar de “Alta Idade Média” ou de “Primeira Idade Média”. Vale dizer que muitos dos medievalistas costumam ver neste período um começo, o início de uma nova era, e incorporam-no como seu território historiográfico.

Reconhecendo as permanências trazidas da Antiguidade, que só lentamente se desfazem, centram contudo o principal de suas atenções sobre as rupturas, sobre o que este período traria de singularmente novo para a história.

A posição no campo dos antiquistas é bastante dividida. Uma das dicotomias mais tradicionais – de certo modo já superada pela historiografia recente – é aquela que se estabelece no seio do grupo de historiadores que comparam a civilização greco-romana a um organismo vivo. De um lado teremos aqueles que investem no imaginário de que a civilização greco-romana teria desaparecido abruptamente; de outro, teremos aqueles que investem na ideia de que a civilização greco-romana foi definhando ou decaindo mais ou menos gradualmente. À parte isto, já veremos, seria possível visualizar o Império Romano não como organismo vivo, e sim como algo que a partir de certo momento vai se transformando nas novas realidades civilizacionais que se afirmariam no período medieval – de um lado o Império Bizantino, de outro a civilização ocidental cristã partilhada pelos novos reinos europeus. Por fim, a visualização do Império Romano não como organismo, mas como um outro tipo de sistema complexo, permitiria examinar o seu rápido ou gradual desaparecimento, conforme a perspectiva do analista, como uma “desagregação” das forças que o sustentavam e que lhe davam a sua especificidade.

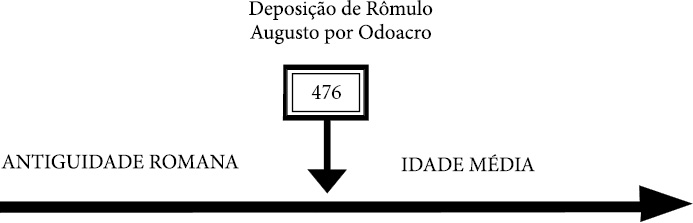

Do primeiro grupo de análises indicado – aquele que metaforiza o Império Romano como um grande ser vivo – tornou-se célebre e emblemática a frase do historiador Piganiol (1972: 466), que costumava afirmar que “a civilização romana não morreu de morte natural; foi assassinada”. A grande crise econômica, política e militar do século III – marcada por intensas guerras civis – para Piganiol teria dado origem a uma nova concepção de poder imperial que se consolidaria no futuro Império Bizantino. A parte ocidental, contudo, não teria resistido aos avanços “bárbaros” – para utilizar esta expressão do próprio historiador – de modo que aqui a explicação da “queda” do Império é direcionada para os fatores externos. Nesta mesma esteira, Arther Ferril (1989) defende a ideia de que o grande marco da queda seria o ano 476 – por ocasião da deposição de Rômulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente, por Odoacro – o que teria contribuído decisivamente para destruição do poderio militar romano. Guardemos esta primeira posição: ela nos revela o olhar do corte que vem de fora, da ruptura mais imediata.

Outras datas importantes para este tipo de leitura da passagem que privilegia os eventos bélicos podem ser buscadas nos momentos emblemáticos em que povos não latinos saqueiam Roma, berço e símbolo máximo do poderio do Império Romano. Neste sentido, o saque de Roma pelos visigodos sob o comando de Alarico, em 410 d.C. – vivido de maneira particularmente traumática pelos habitantes de Roma e de modo mais geral pelos cidadãos do Império nas diversas províncias –, bem como o saque de Roma pelos vândalos em 455 d.C., parecem prenunciar de uma certa ótica este acontecimento aparentemente mais definitivo que é a deposição de Rômulo Augusto por Odoacro, rei dos hérulos, em 476 d.C. Para a imagem, hoje bastante questionada, da “Roma assassinada pelos bárbaros”, os saques visigodo e vândalo parecem funcionar como duas facadas iniciais, e de fato pode-se dizer que de algum modo estes acontecimentos contribuíram significativamente para ferir irremediavelmente, no âmbito simbólico, a ideia de uma Roma inexpugnável. Mas daí a situar acontecimentos como estes na centralidade de um processo que por suposto teria conduzido abruptamente ao desaparecimento do mundo romano vai uma distância maior, e, em vista de um posicionamento crítico em relação à centralidade dos acontecimentos militares que teriam promovido todo um fim de uma época, surgiram concomitantemente novas interpretações, conforme veremos mais adiante.

Por ora, vale lembrar ainda que mesmo a leitura do “assassinato do Império Romano” permite-se a examinar este que seria o fatídico momento ou o processo do “assassinato”, se assim podemos dizer, de modo bem mais complexo, e neste caso o acontecimento das “invasões bárbaras” pode ser lido não necessariamente como um saque em destaque ou uma invasão específica, mas sim como todo um conjunto de acontecimentos relacionados às invasões ou migrações germânicas. Neste sentido, fariam parte de um mesmo “acontecimento-pacote”, entre outros itens, os confrontos que se dão entre povos germânicos e romanos a partir do século III d.C., bem como eventos mais específicos, como o fato de que os godos já tinham aniquilado legiões romanas em Adrianópolis em 378 d.C., os saques visigodo de 410 d.C. e vândalo de 455 d.C., fechando-se o pacote, finalmente, com a deposição de Rômulo Augusto em 476 d.C. Estes, naturalmente, são apenas alguns exemplos, e o “acontecimento-pacote” ao qual nos referimos engloba certamente muito mais eventos, alguns que possivelmente sequer passaram à história registrada, mas que devem ter trazido a sua contribuição atomizada para o resultado geral que em um tempo relativamente curto mudou a face da história do mundo antigo[3].

Uma segunda leitura: declínio do Império Romano

Consideradas as simplificações e complexidades possíveis a esta primeira leitura, consideraremos agora que, em radical oposição à tese de que a civilização romana é destruída pelas invasões ou migrações dos povos germânicos, teremos os historiadores que defendem a ideia do “declínio do Império Romano”. Opondo-se à frase de Piganiol de que “o Império Romano foi assassinado”, Lot (1985) – um dos defensores da hipótese do declínio – propõe a frase de que “o Império Romano morreu de morte natural”[4]. Aqui, além da ideia do acontecimento que produz o corte ou a ruptura definitiva, teremos a ideia do processo que conduz à “decrepitude” de toda uma civilização. O acontecimento-ruptura é aqui, ainda mais necessariamente, substituído pelo acontecimento-processo.

De qualquer forma, em um caso ou outro, ainda teremos a ideia de algo que “termina”, e não de algo que se “transforma”. Na análise de Lot, as crises sociais, econômicas e políticas do século III teriam gerado uma nova resposta política assinalada por um estado interventor, corrupto e burocratizado que substitui a antiga autoridade senatorial. A esta crise, da qual o Império Romano jamais teria se recuperado, também se somaria o novo tipo de organização militar onde os povos germânicos incorporados ao Império desempenhariam um papel cada vez mais destacado, por vezes à maneira de mercenários. Estes e outros processos são mostrados como os sintomas de um declínio[5]. O que é significativo, de qualquer modo, é que também nesta leitura o Mundo Romano e o Mundo Medieval são mostrados um tanto como planetas estanques: um começa onde o outro já se foi, e são bastante minimizadas as interpenetrações entre estes dois mundos.

Podemos indagar sobre o que nos revela, acerca das concepções historiográficas que a sustenta, a dicotomia que permeia a ideia de que o Império Romano morre como um grande Ser, ora assassinado, ora definhando como um velho moribundo que ao final de sua vida vê esvair-se gradualmente a sua energia vital enquanto se desbotam os principais traços que lhe compunham a identidade. A ideia de um “acontecimento-ruptura” que teria presidido a morte do Império através da violência dos povos germânicos se adapta, por exemplo, a uma historiografia que tem importantes desenvolvimentos no século XIX, e que anseia delimitar com precisão o “acontecimento”, situando-o por vezes em uma data bem-definida, e de qualquer modo sempre enfatizando o acontecimento político – “político” no sentido antigo, do macropoder que se estabelece ao nível dos grandes estados, instituições e confrontos militares. Ao mesmo tempo, na outra ponta da dicotomia, a ideia de “queda” ou de “declínio” ampara-se em muitos casos, embora por um caminho distinto, nesta mesma velha história política que se orienta tendo como perspectiva central a ser analisada a capacidade de uma civilização manter ou não uma unidade imperial mais ampla. Perder a unidade política, deste ponto de vista, é morrer, envelhecer, decair em vigor. É aliás oportuno lembrar as considerações do historiador francês Jacques Le Goff sobre as apropriações historiográficas do conceito de “decadência” – um conceito que acrescenta um tom ainda mais depreciativo à ideia de “declínio” – e que também pode eventualmente ser direcionado para questões meramente políticas relacionáveis à desintegração da estrutura política (LE GOFF, 1984: 416).

Vale lembrar que o conceito de “decadência” foi colocado também em pauta pelas próprias gerações de pensadores que vivenciaram e se seguiram à desarticulação do Império Romano em favor das novas unidades políticas e territoriais que introduzem o período medieval. É assim que, em um célebre estudo sobre O fim do Mundo Antigo que é também já um clássico, Santo Mazzarino (1916-1987) busca historiar precisamente as trajetórias da ideia de decadência na produção literária e na cultura latina como um todo, reinserindo-a no confronto ideológico entre cristianismo e paganismo que eclode na época e se estende também por períodos posteriores. A ideia de decadência – e essa é uma chave importante para a compreensão do uso do conceito pelos próprios autores da época – implica sempre uma comparação do período que se considera como “decaído” ou “decadente” em relação a um período anterior, necessariamente visto como melhor. Assim, na ideia de decadência está sempre explícita, de algum modo, uma exaltação ao passado. A consideração acerca de qual seria o elemento que produz ou produziu a decadência, obviamente, transmuta-se conforme a perspectiva do analista, que na época dificilmente escaparia de um posicionamento em relação à questão da dicotomia entre paganismo (ou humanismo clássico) e cristianismo.

Neste sentido, vale lembrar que já remonta aos próprios tempos antigos a diversidade de leituras estabelecidas em torno dos marcos históricos que foram pressentidos pelos próprios antigos como sinais do fim de todo um período. Assim, enquanto alguns autores pagãos, particularmente tomados por uma visão pessimista, tenderam a encarar o saque de 410 sob a perspectiva de um acontecimento que sinaliza uma decadência que havia fragilizado o Império e possibilitado o saque de Alarico, já será outra a visão de Paolo Orósio (c. 385- c. 420) – autor da primeira história universal escrita por um cristão e entretecedor de uma avaliação dos acontecimentos históricos onde cada aspecto ou acontecimento é medido em função da sua aproximação ou afastamento em relação ao cristianismo. Para Orósio, o saque visigodo do ano de 410 é positivado simultaneamente como demonstração do “juízo de Deus” e como anúncio de uma nova era que estaria por vir, acrescentando-se ainda a ênfase em uma leitura sobre Alarico como visigodo convertido que desfecha um golpe fatal sobre a Roma pagã (ORÓSIO, 1986)[6]. Este tipo de leitura divinizante da história, aliás, onde cada acontecimento (seja este um sucesso ou uma catástrofe) fala diretamente de Deus e de uma relação dos atores humanos com Ele, que pode no caso ser punida ou premiada, seria prontamente incorporada na Idade Média.

Os embates em torno da perspectiva da “decadência” do Império Romano já afloram, portanto, na própria época de desarticulação do mesmo. Em vista disso, amparando-se em uma cuidadosa análise historiográfica sobre a apropriação e reapropriações desta noção carregada de sentido valorativo, Santo Mazzarino procura ressaltar os problemas de utilização da noção de “decadência” pela moderna historiografia, e sua recomendação taxativa é a de rejeitar a compreensão da Antiguidade Tardia como um período de decadência.

A polêmica em torno da ideia de decadência aplicada à transição entre os períodos antigo e medieval é, como nos poderiam mostrar outros autores, bastante problemática. Por fim, veremos oportunamente, ao lado das ideias de “declínio”, “queda” e “decadência”, outros conceitos que têm sido propostos pela historiografia recente, incluindo o de “desagregação”, todos com implicações mais específicas para o estudo do último período do Império Romano.

Novos campos historiográficos e novas leituras da passagem

Por ora, consideraremos que os desenvolvimentos modernos da historiografia sobre a passagem da Antiguidade à Idade Média correspondem precisamente à superação desta dicotomia que, apesar de gerada por posições aparentemente inconciliáveis – o assassinato ou a morte natural do Império – trazem como pano de fundo um mesmo posicionamento historiográfico francamente baseado nos acontecimentos políticos em nível institucional. Com o desenvolvimento da historiografia do século XX, o olhar dos historiadores vai como que se desatrelando desta exclusividade em relação à história política de âmbito institucional, e cada vez mais novas dimensões vão sendo colocadas em cena como questões centrais passíveis de serem examinadas. Economia, cultura, mentalidades, imaginário, demografia – a afirmação de novas especialidades da história voltadas para o diálogo com estas dimensões fundamentais permite que um mesmo conjunto de acontecimentos seja beneficiado por diversificadas cronologias que dependerão do problema a ser examinado pelo historiador.

Os estudos de análise histórica de populações, por exemplo – ao instituírem a partir de meados do século XX um novo campo histórico a ser definido como história demográfica –, rechaçam por princípio a antiga maneira historiográfica de apodar de “invasões bárbaras” ao fenômeno do adentramento do Império Romano por povos diversos. Nem “invasões” e nem “bárbaras”, aliás, pois duplamente tem sido revista esta antiga maneira de interpretar o movimento de gentes que iria transformar tão completamente a face do Império Romano. De fato, os modernos estudos de história demográfica começaram a levar os historiadores a enxergarem em uma perspectiva mais ampla penetrações e migrações dos povos não latinos – na qual a parte das invasões seria apenas a ponta de um iceberg mais significativo a ser considerado. De outro lado, os desenvolvimentos de uma história cultural em perfeito diálogo com a Antropologia tornavam inaceitável a segunda parte da expressão – a que permitia denominar certos povos como “bárbaros”.

Da mesma forma, esta mesma história cultural, com sua revolução de novos objetos, permitiu um exame mais pertinente da interação entre as populações latinas e germânicas, ao lado da avaliação de seus confrontos de alteridade. O encontro e o choque de culturas – mais do que o entrechoque de exércitos – podia desempenhar a partir daqui um papel mais central nas análises historiográficas.

Ainda a propósito da reavaliação da questão do impacto dos povos não latinos sobre o Império Romano, será preciso considerar, acompanhando as interpretações historiográficas mais recentes, que os povos não latinos (germânicos, citas) agridem ou adentram o Império de muitas maneiras, e não apenas como invasores que podem ou devem ser analisados de um ponto de vista estritamente militar. Assim, por exemplo, se tomarmos apenas como foco de análise o caso dos godos nos seus dois principais ramos – os ostrogodos e os visigodos – poderemos examinar várias nuances de adentramentos em momentos diversos, e, certamente, um grande leque formado por estas nuances ao longo de todo um processo. Os visigodos já vinham enfrentando militarmente os romanos desde 251 d.C., obtendo algum sucesso, e registram-se no decurso do século III muitas de suas incursões militares a territórios romanos[7]. Mas já no século IV, quando sofrem terríveis derrotas diante de contingentes hunos vindos do leste e que os massacram e empurram para o Oeste, é na qualidade de uma massa de cerca de 100.000 refugiados visigodos que eles imploram e recebem autorização do imperador romano Valente para atravessarem o Danúbio de modo a viverem dentro dos limites do Império. Ali veremos multidões famintas e amedrontadas que atravessam o Danúbio, mais do que aqueles guerreiros conquistadores que logo ficariam imortalizados na imagem do saque de Roma no ano 410, e é nesta qualidade de uma massa de refugiados que eles são acolhidos em princípios do século IV, sendo notável destacar que passam inclusive a serem explorados pelas autoridades romanas com impostos excessivos e condições de trabalho desfavoráveis. A exploração é tanta, aliás, que já por volta da segunda metade do século IV eles estão a ponto de se rebelarem contra o Império que os acolhera, e é agora um confronto sob esta nova perspectiva – de povos que já estavam vivendo dentro dos limites do Império e sob o jugo das autoridades romanas, e que contra estas se rebelam – que veremos o embate de 378 entre romanos e visigodos, com a vitória destes últimos na célebre e marcante batalha de Adrianópolis, onde integram um exército confederado de povos não latinos que impõe pesada derrota ao exército imperial romano. Na sequência, promoveriam saques de diversas cidades em direção ao Mediterrâneo. Depois disso, com muitas negociações, os visigodos são integrados pelo exército romano – e já em 382 vemo-los estabelecidos pelo Imperador Teodósio I em uma província romana ao norte da Península Balcânica, onde desempenham um significativo papel na defesa daquelas fronteiras do Império até o ano 395. E será já como exército vinculado ao Império que mais tarde, a partir de 401, em novo movimento para o oeste, eles se insurgem, novamente se desvinculando da autoridade Romana, até que os acontecimentos conduzem ao saque visigodo de Roma, sob o comando de Alarico, em 410. A história não se encerra aí, e já em 418 veremos os visigodos se estabelecerem no sul da Gália e na Hispânia, já novamente como federados do Império, a partir de um acordo entre o Imperador Constâncio e o Rei Ataulfo dos visigodos. Mas em 475 assistiremos um novo movimento de independência onde Eurico estabelece um reino visigodo de Tolosa, desvinculado do Império.

A síntese desta complexa trajetória dos visigodos para dentro e por dentro do Império, com encaixes e desencaixes dos povos visigodos em relação ao Império e ao sentimento de pertença em relação à cidadania romana, revela-nos desde o século III sucessivas nuances: a de opositores militares, refugiados, povos assimilados, povos assimilados que se rebelam, contingentes militares integrados ao Império, contingentes integrados ao exército imperial que novamente se insurgem, para retornar então à nuance de opositores militares. Para além disto, deveríamos verificar ainda a nuance sempre presente de populações de visigodos que poderiam ser vistas simplesmente como migrantes, como grandes massas populacionais, que encontram oportunidade de se deslocar para terras romanas em busca de melhores condições. O congelamento de rios como o Reno, em certos invernos como o de 406, pôde oferecer em certos momentos uma ponte natural para populações de povos não latinos que, do outro lado do rio, só poderiam concretizar este deslocamento massivo com o apoio deste providencial fato da natureza.

Por outro lado, ao longo de toda a história do Império Romano, contingentes menores ou maiores de migrações germânicas forçaram as fronteiras do Império como um fato que sempre fora bem administrado.

No conjunto dos migrantes, novas nuances se desenhavam, de salteadores que chegavam e partiam a homens procurando trabalho que se estabeleciam, a guerreiros que conseguiam ser assimilados no próprio exército romano. Percebemos, portanto, as mais distintas nuances acompanhando os deslocamentos visigodos – e de outros povos germânicos de modo geral – para dentro do Império e por dentro do mesmo, o que não permite falar apenas, taxativamente, de “invasões visigodas”, ou também de “invasões bárbaras” para os outros casos. A história demográfica, a história social, a história cultural – com seus extraordinários desenvolvimentos historiográficos a partir do século XX – permitiriam, aliás, examinar estes processos migratórios e estes grandes deslocamentos a partir de novas perspectivas, para além da que era antes proporcionada pela história militar.

Interlúdio: algumas leituras sobre a passagem que remonta à sua própria época

Antes de avançarmos em um quadro mais diversificado de perspectivas sobre a passagem, será útil insistir na ideia de que – em que pese o fato de que tenha sido a história política do século XIX o que grosso modo favoreceu certas leituras acerca do papel das “agressões externas” ou do “declínio interno” na “queda” do Império Romano – diversas destas interpretações já vinham sendo colocadas até mesmo na própria época da passagem da Antiguidade para o período Medieval. Tal como foi ressaltado antes, acontecimentos como o saque visigodo de Roma em 410 impactaram de tal maneira os cidadãos do Império que, tão logo ocorreram, começaram a produzir imediatas interpretações. Exemplos significativos são as inquietações expressas em algumas das Epístolas de São Jerônimo, ou na já mencionada História contra os pagãos redigida por Paolo Orósio, para além de algumas interpretações cristãs de cunho milenarista que queriam pressentir, nos surpreendentes acontecimentos que assolavam o Império, a proximidade do fim do mundo[8].

Em contrapartida, havia os que enxergavam nas transformações religiosas do Império, consolidando-se na adoção do cristianismo como religião única, a verdadeira origem das calamidades que agora se abatiam sobre a civilização romana, de modo que para salvar esta civilização seria preciso reverter ao paganismo. Por fim, havia os que viam as invasões germânicas e hunas como um brutal e irreversível acontecimento que estava prestes a soterrar inexoravelmente o mundo civilizado.

Diante das diversas avaliações produzidas na própria época sobre o fim do Império Romano como decorrente das invasões de povos não latinos, e também das avaliações sobre o declínio do Império como decorrentes da corrupção dos costumes, ou mesmo diante da consideração de pretensos desdobramentos negativos que se julgava que deveriam ser creditados à adoção do cristianismo como religião oficial do Império, pode-se dizer que estas interpretações produzidas na própria época não deixam de ser precursoras de posições historiográficas que se fortaleceriam depois.

Os saques de Roma e a crise do fim do Império, enfim, ofereceram-se como verdadeira arena para combate intelectual entre defensores do paganismo ou do cristianismo que desejavam culpar o campo oposto pelos eventos mais alarmantes que iam se produzindo no Império. As várias posições possíveis encontraram argutos defensores. Já Montesquieu, em suas Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos (MONTESQUIEU, 1734), ilustrava esta pequena arena de ideias que se organizara na própria época dos acontecimentos mais traumáticos do último Império Romano mencionando exemplos das três posições clássicas: Orósio, Salviano e Agostinho. Assim, enquanto Orósio busca situar-se em uma posição relativizadora no debate entre cristianismo e paganismo, escrevendo uma história para provar que em todos os tempos existiram desgraças tão grandes quanto aquelas de que se queixavam os pagãos (mas já induzindo a ideia de que a medida da ocorrência das desgraças é o afastamento em relação a Deus e, em última instância, em relação ao cristianismo), já Salviano comporia uma obra – intitulada Do governo do mundo – para sustentar a ideia de que os desregramentos dos cristãos é que haviam atraído as invasões bárbaras (MONTESQUIEU, 2002: 158).

A posição de Santo Agostinho (2000) foi bem singular. Interessado em livrar o cristianismo de qualquer acusação ou responsabilidade pela queda do Império – já que à sua época autores pagãos insinuavam ou argumentavam bastante abertamente em torno da ideia de que a sujeição de Roma por povos pagãos revelava claros sinais de que o Império estaria sendo punido pelos deuses por sua adoção do cristianismo – ocupa-se em trabalhar com a ideia de um “declínio” que teria sido provocado precisamente pela corrupção dos costumes pagãos, que de acordo com sua argumentação já viria de tempos anteriores. A concretização maior desta argumentação – a par de uma extensa tentativa de demolir a filosofia não cristã e todas as críticas ao cristianismo – foi a obra intitulada Cidade de Deus (2000), e nela a tese de um declínio da civilização romana herdada dos tempos do paganismo encontra um grande resguardo[9].

As duas posições, exemplificadas à própria época pelo contraste entre Salviano e Santo Agostinho, seriam retomadas constantemente em épocas posteriores – a do “abate externo” (com ou sem a punição de Deus ou dos deuses) ou a do “declínio interno” – e a interpretação de Maquiavel pode ser evocada como um exemplo de análise que novamente coloca os ataques “bárbaros” na centralidade do processo. Gibbon, por outro lado, já escrevendo em 1776 (GIBBON, 1989), reformula a seu modo a ideia de um declínio interno, e sugere em certas passagens que o “abuso do cristianismo” teria exercido um papel considerável no declínio do Império, embora procure formular também a hipótese de que o declínio de Roma teria sido consequência natural e inevitável de sua desmedida grandeza[10].

Novos campos e novas leituras contemporâneas: economia e sociedade

Conforme vimos até aqui, as posições de que os fins do Império Romano estão relacionados ora às agressões e penetrações dos povos não latinos, ora a fatores internos – que podiam ir desde aspectos sociais a religiosos – foram recorrentes em um longo período que principia à própria época dos acontecimentos mais marcantes que anunciaram a queda ou o declínio do Império Romano. Essas posições, de lado a lado, atingem os séculos XIX e XX com a célebre querela sobre o “assassinato” ou a “morte natural” do Império Romano. Mas logo abririam espaço para outras proposições, mais tendentes a enxergar a transformação de um período em outro, do que o fim taxativo de um grande período da história. Estas novas proposições, naturalmente, são beneficiadas precisamente pela multiplicação de novos campos históricos, para além da história política tradicional.

A emergência de campos históricos enfatizando a economia e as relações sociais, por exemplo, abre um certo conjunto de possibilidades e de novas leituras possíveis, inclusive permitindo novas periodizações.

Uma história econômica ou social do Império Romano, por exemplo, impõe cada qual o seu conjunto de recortes que em nada coincidirá com o conjunto produzido pela história política do tipo que era tradicionalmente realizado no século XIX. Seja no âmbito dos historiadores marxistas do século XX, seja no âmbito dos historiadores que são influenciados pela abordagem econômica e social da primeira fase dos Annales, surgem aqui novos modelos narrativos e analíticos que geram as suas próprias periodizações.

Apenas para citar o âmbito das análises marxistas, outros serão os acontecimentos processuais que deverão ajudar a compreender a passagem da Antiguidade à Idade Média. Surgem aqui novas possibilidades, considerando as duas definições da história propostas por Marx – de um lado a de que a história é a “história da transformação dos modos de produção”, e, de outro, a ideia de que a mesma é a “história da luta de classes”. Para o caso do estudo da passagem da civilização romana para as civilizações medievais, impõe-se de um lado o acontecimento processual da superação do modo de produção escravista em um Império que nos seus limites já não consegue conservar a acumulação de mão de obra escrava; de outro lado, destacam-se as crises sociais do século III como acontecimentos fundamentais. Conforme a análise marxista em questão centre sua atenção mais na ultrapassagem do “modo de produção” ou na “luta de classes”, tem-se a possibilidade de matizes diferenciados dentro da análise da passagem da Antiguidade Romana à Medievalidade Ocidental, segundo a abordagem oferecida pelos princípios do materialismo histórico. Apenas para citar dois exemplos, indicaremos as análises propostas por Staerman (1976) e por Andersen (2000).

Seria possível citar também como exemplo de análise que traria a primeiro plano a economia em sua relação com a sociedade a avaliação de Max Weber sobre a passagem da Antiguidade à Idade Média (WEBER, 1976). Também considerando importantes as transformações no regime de trabalho e exploração econômica – e avaliando tanto o colapso do sistema escravista como a perspectiva da emergência de uma economia natural – Weber concede uma atenção especial à passagem de uma civilização essencialmente urbanizada para uma civilização que vai se ruralizando nos seus aspectos essenciais. Esta consideração de que o traço essencial da Antiguidade Clássica é a combinação de escravismo e urbanização leva Weber a examinar atentamente o desaparecimento gradual do comércio local e de longa distância, já desde fins do século II.

É também uma explicação e uma periodização atenta aos movimentos comerciais a que nos apresenta o medievalista belga Henri Pirenne (s.d.). Desenvolvendo uma tese que posteriormente desencadeou muitas críticas, Pirenne destaca como acontecimento mais relevante no decurso de estabelecimento da Idade Média um processo aparentemente político, mas que na verdade tem a sua importância precisamente em virtude dos efeitos econômicos que desencadeia. O grande divisor de águas, para o historiador belga, é o acontecimento da expansão islâmica no século VIII, precisamente porque, segundo a sua análise, o domínio islâmico do Mediterrâneo Ocidental não apenas quebrará uma unidade mediterrânica que teria caracterizado a Europa até o século VIII, como porque ao fazer isso se rompem os caminhos comerciais que sustentavam até então a vida material do Ocidente Europeu, forçando o deslocamento do eixo político-geográfico da nascente civilização do Ocidente Medieval para o centro da Europa. Carlos Magno – representando o mundo carolíngio – surge na sua análise como o inevitável contraponto histórico de Maomé – signo da expansão islâmica.

Novas leituras: cultura, psicologia, mentalidade, vida cotidiana

Se o diálogo mais intenso com a economia permitiu o desenvolvimento de novas análises e organizações cronológicas da passagem da Antiguidade Romana à Medievalidade Europeia, o século XX também trouxe uma atenção especial a questões direcionadas para a percepção da psicologia do homem, o estudo das mentalidades, o exame da vida cotidiana. O mesmo movimento de expansão que permitiria que se afirmasse uma psico-história, uma história das mentalidades, uma história do cotidiano, e tantos novos domínios – também permitiu que novas dimensões fossem priorizadas pelos historiadores deste período que permeia a passagem da Antiguidade à Idade Média.

Em parte, a multiplicação de novos pontos de vista sobre a passagem é produto tanto de uma diversificação temática, mais atenta às diversas dimensões da vida humana e social, como de novas alternativas de fontes e novos concursos interdisciplinares. Tanto a leitura das continuidades como das rupturas envolvidas na passagem do mundo antigo à medievalidade adquirem outras cores com a diversificação de novas possibilidades de fontes. É assim que a ideia de “queda” é mais uma vez retomada por Brian-Ward Perkins, um arqueólogo que recria através de diversificadas fontes da cultura material um contundente quadro da dura e violenta realidade cotidiana dos que vivenciaram a passagem do mundo antigo para os novos tempos (WARD PERKINS, 2005). Ao enfatizar a ruptura, a obra se confronta, pode-se dizer que corajosamente, com os setores historiográficos que enfatizam as continuidades e que, mesmo em alguns casos, minimizam os aspectos que remetem às violências envolvidas no processo de adaptação das populações do Império Romano ao domínio germânico. Rigorosamente falando, podem ser percebidos reflexos das discussões contemporâneas em torno da unidade europeia no confronto da obra de Brain-Ward Perkins contra todo um amplo setor de estudos contemporâneos que enfatizam os aspectos multiculturalistas, adaptativos e mesmo pacíficos desta movimentação de populações que rompe as fronteiras do Império. A ênfase nas continuidades, minimizando as violências do processo, viria obviamente ao encontro da posição da União Europeia nos dias de hoje (discurso em favor de uma unidade e identidade europeias, sem depreciar circuitos culturais relacionados à ancestralidade das diversas realidades nacionais europeias). Mas esta é certamente uma discussão que nos levaria muito longe.

De todo modo, o fato é que, com a emergência de uma atenção historiográfica voltada para as mais diversas dimensões da vida humana, permite-se cada vez mais que sejam vistos como períodos dotados de suas próprias singularidades tanto o período do Baixo Império Romano – examinado não mais como um período de decadência – como o período que se situa entre a extinção política do Império Romano do Ocidente e a expansão islâmica no século VIII. As contribuições são inúmeras, e vão desde as leituras atentas às práticas culturais elaboradas por André Chastagnol – um autor que, além de uma leitura mais totalizante como a desenvolvida em O Senado Romano à Época Imperial (CHASTAGNOL, 1992), procurou examinar questões culturais mais específicas como a das festas imperiais (CHASTAGNOL, 1984: 91-107; 1987: 491-507) – até as análises atentas às representações culturais e às práticas discursivas desenvolvidas por Averil Cameron, conforme seus estudos sobre A Cristandade e a retórica do império (CAMERON, 1992)[11]. Do mesmo modo, a atenção à complexidade dos fenômenos culturais, às práticas e representações, aos discursos e sua recepção tem encontrado contribuições fundamentais nos diversos autores preocupados em trazer para primeiro plano uma história cultural da última fase do Império Romano, e este é também o caso de Ramsay MacMullen, que examina desde os movimentos mais gerais relacionados à cristianização do Império (MacMULLEN, 1984)[12] até aspectos mais específicos como a utilização das dimensões lúdica e simbólica pelos imperadores romanos no seu relacionamento com a plebe urbana (MacMULLEN, 1992), a oposição contrastiva entre o soldado romano e o civil (MacMULLEN, 1963), ou a recepção discursiva do texto religioso (MacMULLEN, 1989). Mas vamos nos ater a uma obra que também já se tornou um clássico em termo de reflexão e redefinição de temporalidades com relação à última fase histórica da Antiguidade Romana.

Atentando para uma importante questão associada à psicologia social, o historiador irlandês Peter Brown constrói sua explicação para o fim do mundo antigo (BROWN, 1971) – destacando neste caso o período do Baixo Império entre os séculos III e IV – a partir de uma análise que ressalta enfaticamente, como acontecimentos mais relevantes, a “cristianização do Ocidente” e a transformação político-militar a partir dos exércitos romanos das províncias (240 d.C.). Para o primeiro fator – um aspecto ligado a transformações psicológicas presentes na sociedade – Brown destaca o pronunciamento no homem comum da necessidade de um deus intimista. Esta mesma necessidade, que ampara na sociedade mais ampla a cristianização do mundo antigo, daria origem também ao monacato, que posteriormente viria a se desenvolver como uma importante alternativa característica da religiosidade medieval[13].

Sugerindo uma periodização diferenciada, Henri Marrou (1980) propõe-se a examinar o período que envolve a passagem da Antiguidade à Medievalidade considerando questões também ligadas à psicologia e à cultura, mostrando-se particularmente atento aos desenvolvimentos estéticos como sinais importantes para a compreensão das singularidades de um período no qual – além das transformações – as permanências não devem ser esquecidas como importantes elos que conduzem a história. A sua organização cronológica delineia um período entre os séculos III e VI, para o qual a fusão da cultura pagã com os valores cristãos adquire um destaque particularmente significativo, ao lado da afirmação de novas concepções religiosas e estéticas. Ao mesmo tempo, ao encaminhar uma análise que considera as inovações, mas também está atenta para as permanências, Marrou é um historiador importante no que se refere à utilização de um novo conceito na periodização da história da civilização ocidental: o de “Antiguidade Tardia” – conceito na verdade proveniente da historiografia alemã das décadas de 1910 e 1920, mas que é aqui retomado com especial expressividade[14].

Outros autores reinvestiriam neste conceito, permitindo-se variar os limites inicial e final deste período que passaria a ser reivindicado como território historiográfico tanto pelos historiadores da Antiguidade como pelos historiadores da Idade Média.

As ideias de nomear este período limítrofe como “Antiguidade Tardia” ou “Idade Média Primitiva” caminham juntas, ambas com direito a legitimidade no universo das possibilidades historiográficas. Conforme se olhe para o período com vistas à compreensão dos desenvolvimentos terminais da Antiguidade, ou com vistas à compreensão dos novos processos que mais tarde se consolidariam como tipicamente medievais, teríamos uma possibilidade ou outra. O “período limítrofe”, aqui considerado, pode se apresentar como “disputa de território” entre historiadores da Antiguidade e da Idade Média, mas também pode se apresentar como espaço de diálogo, como lugar onde antiquistas e medievalistas se encontram para intercambiar suas ideias e experiências.

De todo modo, a tendência da historiografia a partir do século XX, conforme se vê, foi a de permitir múltiplas leituras do fenômeno da passagem da Antiguidade à Medievalidade – aliás considerando criticamente os limites espaciais e historiográficos destas expressões. De qualquer modo, a multiplicação de leituras deste período limítrofe entre o que se convencionou chamar de duas eras bem diferenciadas mostra-se interferida por uma profusão de novas perspectivas que, na historiografia contemporânea, introduzem uma miríade de novos campos históricos, como a história social, a história econômica, a história cultural, a história das mentalidades, a história demográfica, bem como novas abordagens definidas por campos históricos que vão da história serial à micro-história. Esse enriquecimento de novas perspectivas, aliado à ideia de que a história desenvolve-se através de uma polifonia de temporalidades, tem permitido aos historiadores contemporâneos perceberem cada vez mais claramente que não podem existir periodizações fixas e inflexíveis, já que os diversos problemas a serem examinados é que definem cada qual a sua periodização.

Novas leituras: história e complexidade

Vale ainda lembrar que – no contexto dos cada vez mais estreitos diálogos interdisciplinares que se vão desenvolvendo na historiografia contemporânea – aportes diversos no âmbito teórico também têm permitido reequacionar a passagem da Antiguidade à Medievalidade como fenômeno extremamente complexo. A ideia de que teria ocorrido uma ruína ou desagregação do Império Romano em todos os seus níveis de organização, e não apenas no âmbito político, com a consequente reorganização de elementos para a constituição de um novo sistema, tem sido proposta também por historiadores que buscam amparar suas análises na teoria da complexidade. Aborda-se, aqui, a possibilidade de considerar o Império Romano como um “sistema adaptativo complexo”, que entra em crise quando seus diversos componentes estruturais já não respondem com precisão e na mesma proporção ao princípio agregador do sistema[15]. A ideia de “desagregação” confronta-se aqui aos conceitos ou ideias mais antigas como “declínio”, “queda”, “decadência”. Sobre a operacionalização da teoria dos sistemas complexos adaptativos ao colapso romano, pode-se citar, ao nível da historiografia brasileira, a excelente obra de Norma Musco Mendes que examina o sistema político do Império Romano do Ocidente sob a perspectiva de um modelo de colapso (MENDES, 2002). O modelo teórico dos “sistemas adaptativos complexos” tem sido empregado mais recentemente como uma nova possibilidade de análise, e vale a pena refletir sobre o mesmo.

Um sistema adaptativo complexo deve ser entendido como um sistema formado por um grande número de subsistemas, elementos, agentes individuais, além de estar sujeito a inúmeras linhas de força, notando-se que o sistema converge para um certo padrão de comportamento (um atractor)[16]. A noção de “sistema adaptativo complexo”, nestes casos, tem levado os historiadores a dialogarem com um antigo conceito já bem conhecido e operacionalizado pela historiografia moderna – o de “sistema” –, mas mais particularmente com a ideia atual de um sistema que vai se formando naturalmente, por ajustamentos entre seus vários elementos, progredindo em sua tendência a auto-organizar-se, favorecendo a agregação de elementos já existentes e a invenção de outros, adaptando-os a uma dinâmica própria e constituindo-os como um conjunto equilibrado, até o momento em que tudo começa a se desagregar novamente.

A auto-organização permite que a ordem possa emergir do caos, ao qual se voltará posteriormente. Conforme esta perspectiva, boa parte dos sistemas tende a se constituir de forma complexa para, posteriormente, se desintegrarem, de modo que a aplicação deste campo nocional à compreensão dos últimos períodos da história da Antiguidade Romana permitiria evocar aqui a noção de “desagregação”, mais do que as de “declínio”, “queda” ou “decadência”. A desagregação do Império Romano do Ocidente – uma vez que no Oriente Bizantino a experiência imperial seguiria mais adiante com novos elementos e com novos padrões de interação e relacionamento entre estes elementos – corresponderia à desestruturação de um certo padrão (complexo) de comportamento que pode ser identificado como característico do sistema de civilização típico do Império Romano. Esse padrão de comportamento específico e particular para o qual converge cada um dos mais diversos sistemas, e que é certamente singular para cada um destes mesmos sistemas, corresponde àquilo que alguns teóricos da complexidade chamam de atractor (STACEY, 1996: 54), uma espécie de “ordem” que se apresenta como dimensão de convergência do sistema e lhe assegura o funcionamento de uma determinada maneira, e, se for o caso, um crescimento equilibrado.

No caso do sistema sócio-político-econômico-cultural que aqui estaremos chamando simplificadamente de Império Romano, diversos elementos teriam concorrido para a manutenção da ordem e o funcionamento do sistema, integrando os diversos subsistemas e elementos em uma ordem maior, em equilíbrio dinâmico que atinge a sua expressão máxima no período da pax romana, simbolicamente o momento em que o poder do Império é inconteste, ou que assim se coloca para aqueles que o vivenciam dentro e fora dos limites do mesmo.

O exército, naturalmente, desempenhava um papel fundamental na manutenção da ordem, no fortalecimento dos mecanismos de identidade, na salvaguarda dos limites político-geográficos do Império, na construção de unidade política com a qual todos os cidadãos romanos podiam se identificar e nela se verem incluídos. Outros elementos mais diversos, da divisão de trabalho ao sistema de educação, compunham o sistema, de maneira integrada. A história da última fase do Império Romano, de acordo com uma perspectiva amparada na complexidade, é a história desta “desagregação”, não necessariamente sob o signo de “decadência” ou “declínio” – embora estas noções não sejam necessariamente incompatíveis com possíveis interpretações que trabalhem com a noção de “sistema adaptativo complexo” –, mas em todo o caso a história de uma rearrumação, de uma desestruturação da ordem que envolve diversos fatores.

É bastante interessante notar que um dos sintomas da desagregação, em um sistema complexo deste tipo, está precisamente na necessidade de se estabelecer vários controles sobre os diversos elementos e subsistemas que, na situação de equilíbrio natural, tenderiam a se articular e a interagir sem a necessidade de excessivas medidas de força, para além dos limites habituais assumidos pelas medidas de força nos momentos de equilíbrio.

Em uma palavra, em um sistema como o do Império Romano, um sintoma relevante do período de desagregação está precisamente na afirmação da necessidade de várias medidas extraordinárias de força, de modo a impor uma coesão que não estava ocorrendo mais entre diversos elementos que deveriam estar articulados para assegurar a unidade do Império. Historicamente, o século III representa um momento emblemático em que a desorganização começa a se fazer notar nos âmbitos econômico, político e militar, evocando a necessidade de medidas de força para tentar assegurar uma coesão que começava a ser ameaçada por distúrbios diversos, em um nível de ocorrência para além do que há muito já fazia parte do previsível no sistema político-social vigente. Afora os conflitos sociais diversos, bem como os distúrbios ocasionados pela crise do escravismo, o crescente confronto entre o poder do imperador e o senado constitui parte dos sinais e desdobramentos da desorganização do sistema. A partilha do poder imperial, prenunciando a divisão do Império em duas unidades políticas onde o título imperial passará a ser hereditário, constituirá outro desdobramento, acompanhado pelo crescente poder absoluto dos imperadores – signo maior das medidas de forças autoritárias e controladoras que precisam ser agora impostas em favor da coesão do sistema.

A quebra da unidade do exército através de um decreto imperial no século IV, criando divisões por províncias e territórios de atuação, segue-se como desdobramento da tentativa de resguardar o poder do imperador diante de um poder muito forte concentrado em um exército unificado, mas ao mesmo tempo a medida em médio prazo incorpora-se aos fenômenos de desagregação e de formação de estruturas autônomas.

Da mesma forma, a criação e imposição de castas profissionais no fim do século IV nada mais indica do que a necessidade de fazer frente a tendências de desorganização no âmbito econômico.

A antiga ordem imperial, enfim, apesar de todas as medidas de força que tentam impor a coesão, vai cedendo à inevitável desestruturação, a uma desagregação dos elementos que, antes coesos, conformavam a ordem do sistema. Contra tudo isto, o cristianismo, organizado em Igreja e gerando os seus próprios padrões de espacialização política, começa a constituir um sistema paralelo que agrega em dioceses o espaço sociorreligioso propondo uma nova organização administrativa, ora superposta ora desencaixada em relação à administração imperial.

Decisivamente, a ideia de universalidade que antes residia no Império vai se deslocando para a Cristandade consolidada institucionalmente na Igreja, e este confronto entre dois projetos universais – na vida política ou imaginária – breve se estenderá pelos séculos posteriores como uma longa reminiscência do jogo de encaixes e desencaixes entre os dois sistemas.

Mas o novo mundo medieval, efetivamente, tenderá a se organizar em torno da Igreja Cristã, o que já representa um novo sistema em construção.

A avaliação da passagem da Antiguidade à Idade Média de acordo com a perspectiva da desagregação de um sistema adaptativo complexo, enfim, impõe uma nova forma de visualidade para este período de transição que precede o mundo medieval – uma espécie de granulação, onde é difícil dizer onde termina um mundo e se inicia o outro, seria uma imagem adequada para se descrever este território pleno de ambiguidades, de desconstruções e reconstruções, de desagregação e reorganização de antigos elementos a par de novos elementos que, imperceptivelmente, parecem se ajustar de novas maneiras para a formação de um novo sistema de civilização. Estamos aqui em um território difícil de ser racionalizado, onde os fatos políticos, por mais emblemáticos e impactantes que tenham sido para seus contemporâneos e para os historiadores que posteriormente os examinaram, devem ser vistos sobretudo como sintomas de transformações que se iam operando nesta complexa passagem de um mundo a outro. Sobre esta vasta rede de transformações uma nova ordem emergia do caos.

Acerca da perspectiva acima elaborada sobre uma leitura da questão militar romana de acordo com o padrão teórico trazido pela teoria do caos, pode-se acrescentar que inúmeros outros aspectos devem ser considerados, e que a simplificação proposta não pode ser vista senão como um exercício de perspectiva. Questão fundamental para a compreensão do exército romano, certamente, reside no jogo entre identidade e alteridade presente em sua formação, certamente desvelador de todo um complexo sistema de tensões, negociações, alianças, estranhamentos e identificações culturais, para apenas citar alguns aspectos. Importante registrar ainda que a historiografia brasileira sobre a história antiga já possui obras importantes e relevantes sobre a questão, entre as quais podemos citar autores como Mendes (2002), Silva (s.d.) e Frighetto (2004: 147-163)[17].

Vale lembrar, ainda, que um tratamento historiográfico da passagem do mundo antigo ao mundo medieval que se ampare em uma perspectiva mais complexa, menos linear e simplificadora, deve considerar a não homogeneidade do mundo romano. De um lado, é preciso considerar que, se nos últimos séculos do Império Romano o centro do sistema estava em crise, isso não se aplica necessariamente a regiões mais periféricas e menos ligadas ao centro administrativo imperial.

Reconhecer isto é admitir que o impacto dos abalos políticos no centro do Império teria afetado de modo muito diferenciado cada uma de suas partes, de suas diversificadas regiões.

De outro lado, outro aspecto de complexidade a considerar é que a sociedade romana não pode tampouco ser vista como um conjunto homogêneo. Foram certamente sentidos de modos diferenciados no tecido social romano eventos como os cercos a Roma e o saque visigodo, ou os deslocamentos de povos germânicos para o interior de zonas mais centrais do Império. Esse aspecto também tem sido abordado por historiadores.

Buscando demonstrar como os chamados invasores “bárbaros” foram recebidos com expectativas diferenciadas por diferentes setores sociais, o historiador Geoffrey Ernest Maurice Sainte-Croix trabalha com esta perspectiva em sua obra A luta de classes no mundo da Grécia Antiga. Seu objetivo é demonstrar, através de exemplos vários, que alguns setores das classes “inferiores” do Império receberam os invasores com expectativas bastante positivas. Neste sentido, evoca os dados de que um total de 40.000 escravos teriam aderido em massa aos godos no inverno em que estes sitiaram Roma, preparando o saque que seria desfechado por Alarico em 410 (SAINTE-CROIX, 2007)[18].

Esta adesão das classes inferiores aos invasores não romanos pode ser explicada pelo fato de que as chamadas “invasões bárbaras” se desdobraram na tendência de uma diminuição da intensa exploração que os grandes latifundiários vinham impondo às classes dominadas da sociedade romana, além do fato de que a penetração germânica trouxe uma maior tolerância religiosa ao mundo romano. Aspectos como estes permitem compreender que os chamados invasores bárbaros possam ter sido recebidos de modo positivo por boa parte da sociedade do antigo Império Romano. Deste modo, para Sainte Croix, em virtude da intensa e desmedida exploração das classes dominadas que foram implementadas pelas elites romanas, estas últimas é que poderiam ser consideradas as verdadeiras saqueadoras e destruidoras da civilização clássica. Esta análise, vale destacar, apoia-se na perspectiva de instrumentalizar o conceito de “luta de classes” para as sociedades antigas, e de acordo com elas a adesão das classes inferiores aos povos germânicos constituiria mais um lance no jogo de tensões sociais.

As análises mais complexas da queda, decadência ou transformação do Império Romano – conforme o ponto de vista – comportam, portanto, diversificadas possibilidades.

Conclusão

A partir do contraste entre os posicionamentos historiográficos citados neste ensaio, buscou-se colocar em discussão a complexidade que se relaciona aos vários aspectos que costumam ser apontados como traços importantes para este período que permeia a transição do mundo antigo para o mundo medieval. De um lado, devemos considerar que a maneira pela qual olhamos para um período histórico – como um começo ou um fim – já contribui de antemão para trazer uma determinada caracterização ao período imaginado. Isto de fato tornou possível considerar esta zona que se interpõe entre o fim do Império Romano e o Período Medieval como um fim ou como um começo. E, dependendo de uma posição ou outra, permite falar-se em uma “antiguidade tardia”, em “declínio do mundo romano”, em uma “alta Idade Média”, ou em uma “primeira Idade Média”.

Em segundo lugar, como se viu, há sempre a questão da escolha dos limites que definiriam historiograficamente um período ou outro.

Entre os acontecimentos processuais e pontuais escolhidos, os diversos recortes para a análise de um problema específico tornam-se possíveis.

Do acontecimento-processo que se organiza em torno do esgotamento do modelo escravista, desde o século II até as crises sociais que impõem um novo arranjo político no século III, ou até os marcos mais emblemáticos das invasões germânicas, mas também considerando este outro acontecimento- processo que seria a gradual penetração e fusão dos povos germânicos com as populações romanas, as possibilidades de recortar um início para o período limítrofe se sucedem. Da mesma forma, entre os séculos VI e VIII, este marcado pela impactante expansão islâmica, ou até mesmo o século XI para questões mais específicas como a da educação e da religiosidade, aqui se apresentam as variadas possibilidades de fins para um período que ora é chamado de Antiguidade Tardia, ora de Alta Idade Média, ora de Primeira Idade Média.

Por fim, pode-se investir também na complexidade granulada que, à parte os sintomas mais evidentes que se expressam sob a forma de eventos pontuais, dificulta periodizações mais definidas.

Eis aqui um mundo de possibilidades, extraordinariamente enriquecido pela profusão de campos históricos que beneficiou a historiografia contemporânea de modo a que os historiadores pudessem examinar não apenas a política como a cultura, a economia, as mentalidades, a demografia, a cultura material, o imaginário – fora uma enorme variedade de novos domínios temáticos abertos aos historiadores e de novos aportes teóricos que têm se colocado à sua disposição.

Referências

AGOSTINHO (2000). Cidade de Deus. Lisboa: Calouste Gulbenkian.

ANDERSEN, P. (2000). Passagens da Antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense.

BADIAN, E. (1968). Roman Imperialism in the Late Republic. Oxford: Oxford University Press.

BROWN, P. (1971). O fim do mundo antigo. Lisboa: Verbo.

CAMERON, A. (1993). The Later Roman Empire. Londres: Fontana.

______ (1992). Christianity and the Rhetoric of Empire. Berkeley: University of California Press.

CHASTAGNOL, A. (1992). Le Senat Romain a l’Epoque Imperiale. Paris: Belles Lettres.

______ (1987). “Aspects concrets et cadre topographique des Fêtes Décennales des empereurs à Rome”. L’Urbs: espace urbain et histoire. Roma: École Française de Rome.

______ (1984). “Les Fêtes Décennales de Septime-Sévère”. Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 7, p. 91-107. Paris.

FERNÁNDEZ URBINA, J. (1982). La crisis del siglo III y el fin del mundo antiguo. Madri: Akal.

FERRIL, A. (1989). A queda do Império Romano. Rio de Janeiro: Zahar.

FRIGHETTO, R. (2004). “Da Antiguidade Clássica a Idade Media: a ideia da humanitas na Antiguidade Tardia Ocidental”. Revista Temas Medievales, 12, jan.-dez., p. 147-163. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Estúdios Medievales.

GARCIA, G.G. (2006). “A desintegração da República Romana como ordem na desordem”. Revista da FAE, vol. 4, n. 2.

GIBBON, E. (1989). Declínio e queda do Império Romano. São Paulo: Companhia das Letras.

JONES, A.H.M. (1970). Déclin du monde antique. Paris: Sirey.

LE GOFF, J. (1984). “Decadência e progresso/reação”. In: ROMANO, R. (org.). Enciclopédia Einaudi: memória/história. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, p. 416.

LOT, F. (1985). Fim do mundo antigo e início da Idade Média. Lisboa: Ed. 70.

MacMULLEN, R. (1992). Enemies of the Roman Order. Londres: Routledge.

______ (1989). “The Preacher’s Audience (AD 350-400)”. Journal of Theological Studies, n. 40.

______ (1984). Christianizing the Roman Empire. New Haven: Yale University Press.

______ (1963). Soldier and Civilian in the Later Roman Empire. Cambridge: Harvard University Press.

MARROU, H. (1980). Decadência romana ou Antiguidade Tardia? Madri: Rialp.

MARTIN, P. (1976). “Qu’est ce que l’Antiquité Tardive”? – Réflexions sur un problème de périodisation”. In: CHEVALLIER, R. (org.). Aiôn – Le temps chez les romains. Paris: Picard.

MENDES, N.M. (2002). Sistema político do Império Romano do Ocidente: um modelo de colapso. Rio de Janeiro: DP&A.

MENDES, N.M. & SILVA, G.V. (2006). Repensando o Império Romano: perspectiva socioeconômica, política e cultural. Vitória: Edufes.

MONTESQUIEU (1734). Considérations sur les causes de la grandeur des romains et leur décadence [s.n.t.] [Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2002].

ORÓSIO, P. (1986). História contra os pagãos. Braga: [s.e.].

PIGANIOL, A. (1972). L’Empire chretien. Paris: Hier.

PIRENNE, H. (s.d.). Maomé e Carlos Magno. Lisboa: Dom Quixote [orig.: 1935-1937].

SAINTE-CROIX, G.E.M. (2007). The Class Struggle in the Ancient Greek World: From the Archaic Age to the Arab Conquests. [s.l.]: Cornell University Press, 2007 [Oxford: Duckworth, 1982].

______ (1972). The Origins of the Peloponnesian War. Oxford: Duckworth.

SILVA, G.V. (s.d.). “O fim do mundo antigo: uma discussão historiográfica”. Revista Mirabilia [Disponível em http://www.revistamirabilia.com / Numeros/Num1/ofim.html].

STACEY, R.D. (1996). Complexity and Creativity in Organizations. São Francisco: Berrett-Koehler, 1996.

STAERMAN, E.M. (1976). “La caída de régimen esclavista”. In: ARCINIEGA, A.M.P. La transición del esclavismo al feudalismo. Madri: Akal.

VEYNE, P. (1975). “Y-a-t-il eu un imperialisme romain?” Mélange de l’École Française de Rome Antiquité, 87, p. 793-855.

VILELLA, J. (2000). “Biografia crítica de Orósio”. Jahrbuch fur Antike und Christentum, 43, p. 94-121.

WARD PERKINS, B. (2005). A queda de Roma e o fim da civilização. Lisboa: Aletheia.

WEBER, M. (1976). “As causas sociais do declínio da cultura antiga”. In: ARCINIEGA, A.M.P. La transición del esclavismo al feudalismo. Madri: Akal.

1 Proposições iniciais

Heresias, na sua origem, eram divergências que se estabeleceram no próprio seio do cristianismo por oposição a um pensamento eclesiástico que tivera sucesso em se fazer considerar “ortodoxo”. A palavra “ortodoxia”, neste caso, estará em referência à ideia de um “caminho reto” associado a um pensamento fundador original, no caso do cristianismo a um pretenso pensamento que derivaria do Cristo e de seus apóstolos, bem como dos textos bíblicos naquelas de suas interpretações que se queriam considerar as únicas corretas. Desde já, será preciso pontuar que, seja no âmbito das heresias do mundo antigo e da Alta Idade Média, ainda marcadas por serem essencialmente divergências de nível teológico, seja no âmbito das heresias que surgem na Idade Média Central e posteriormente na Baixa Idade Média, estas últimas por vezes já prenunciando a Reforma Protestante do século XVI, a verdade é que em todos estes casos “hereges” e “ortodoxos” – conforme sejam chamados de acordo com o jogo dos poderes de nomear – sempre acreditaram tanto uns como outros serem os verdadeiros defensores da verdade da fé. Ou, para falar nos termos propostos por Duby na conferência de encerramento do congresso de historiadores sobre “Heresias e Sociedades” realizado em Rougement, em 1968, a questão é que “todo herético tornou-se tal por decisão das autoridades ortodoxas. Ele é antes de tudo um herético aos olhos dos outros” (DUBY, 1990: 177). O reconhecimento deste ponto, conforme veremos, deve constituir um primeiro cuidado para o estudo das heresias como fenômeno histórico e social.

Dentro desta perspectiva, para considerar de início a história mais remota das heresias, vale lembrar que a partir do final do século II as heresias começam a ser catalogadas por aqueles que conseguiram fazer prevalecer seus posicionamentos nestes séculos iniciais de formação da Igreja Cristã – tanto na sua vertente oriental como ocidental. No século V, já teremos um texto importante de Santo Agostinho denominado De heresibus, que a certa altura lista nada mais nada menos que 88 heresias, transmitindo esta listagem para períodos mais avançados da Idade Média.

Do mesmo modo, Santo Isidoro enumera nas Etimologias, escritas no século VII, 70 heresias. Isto nos dá uma ideia do gesto de arbitrariedade que de algum modo pauta a intenção de classificar pensamentos heréticos que se desviam da “ortodoxia”, isto é, do pensamento que pretensamente descenderia em linha reta do pensamento de Cristo ou dos primeiros Padres da Igreja conforme as autoridades eclesiásticas dominantes.

À parte estas origens, deve-se ter em vista que o significado da palavra “heresia” foi adquirindo novos matizes com os desenvolvimentos medievais. Háiresis, em grego, significava “escolha”, “partido tomado”, mas também o “ato de pegar”. Para os teólogos, uma metáfora se produzia aqui em alusão ao gesto de Adão e Eva que, segundo o Antigo Testamento, estenderam a mão para “pegar” o fruto proibido e com isso inauguraram um “pensamento discordante” em relação a Deus. Heresia corresponderia então, para os primeiros Padres da Igreja e seus dignitários posteriores, a esta visão particular e discordante. Assim, de uma palavra que no grego original poderia significar a “acentuação de um aspecto particular da verdade”, passava-se no cristianismo primitivo a um sentido em que “heresia” se apresentava como negação da verdade original e aceita, ou como pregação de um evangelho diferente daquele que era divulgado pelas verdades apostólicas (FRANGIOTTI, 1995: 6).

Nesta mesma direção, para Inácio de Antioquia, morto em Roma no início do século II – e também para Ireneu de Lyon (130-202), cuja principal obra foi um tratado Contra as heresias –, a palavra “heresia” refere-se aos “falsos profetas, falsos mestres que introduzem no seio da comunidade doutrinas danosas, dúbias ou que não se compaginam com a doutrina dos apóstolos” (INÁCIO DE ANTIOQUIA, Ad Trallianos 6,1; IRINEU DE LYON, Adv. Haer, III, 12, 11-13). O herético é, portanto, não apenas aquele que está no erro, mas também aquele que induz ao erro.

Isidoro de Sevilha – escrevendo em um mundo no qual o cristianismo busca se afirmar simultaneamente contra o inimigo externo, o paganismo, e o inimigo interno, o herege – distingue claramente a ideia de heresia do posicionamento pagão ao afirmar, em Etimologias, que o herético é não apenas aquele que se encontra no erro, mas que nele se obstina. Ou seja, o herético é o desviante que conhece a fé cristã, e fala de seu interior – e não o pagão que ainda não foi cristianizado – e que, uma vez alertado ou desautorizado pela Igreja em seu desvio em relação à verdadeira fé, insiste no erro. De todo modo, se na Antiguidade e na Alta Idade Média a heresia era um pensamento religioso que se desviava do pensamento reto, mas que em última instância fora produzido no seio do próprio pensamento cristão, enquanto o pagão era aquele que não fora cristianizado e acreditava em deuses diversos, é interessante observar que já os inquisidores da Baixa Idade Média, e também os do período moderno, chamam de hereges não apenas àqueles que criaram ou praticaram formas não aceitas de cristianismo – como os “cátaros” –, mas também as “bruxas”, pessoas acusadas de praticar o sabbat ou de incorrer em práticas pagãs. Nestes tempos de radicalismo no tratamento da questão religiosa, conforme veremos, haverá uma espécie de aproximação na forma como seriam tratados cristãos desviantes e certos tipos de praticantes do paganismo que estivessem ocultos na comunidade cristã.

Na verdade, depois de um período em que se destacou com alguma evidência por ocasião do Império Carolíngio, ainda com um significado relacionado ao “desvio do pensamento teológico correto”, e depois de um período em que não ocupou mais uma centralidade no pensamento religioso, a noção de “heresia” tendeu a se referir em meados do século XII principalmente a um desvio ou rompimento em relação à Igreja enquanto instituição concretamente estabelecida, ao seu projeto universal, à sua legitimidade como único guia da religiosidade na Cristandade Ocidental. Por exemplo, algumas das mais combatidas heresias deste período foram aquelas que romperam com a Igreja relativamente aos sacramentos e ao reconhecimento do direito que teriam os padres e frades para ministrá-los, isto é, seu papel como intermediários de Deus. Numa Igreja que se empenhava em uma reforma institucional na qual deveriam ocupar uma posição fundamental os sacramentos, estes que asseguravam inclusive rendas importantíssimas para a instituição da Igreja, questionar os sacramentos e a autoridade dos padres, como fariam os cátaros, passaria a ser a típica posição herética a ser mais violentamente combatida. De “desvio do pensamento religioso”, heresia tendia nestes casos a significar o “desvio de uma prática religiosa”, e isto explica a similar repulsa que a Igreja tradicional logo revelaria tanto em relação às rejeições heréticas das práticas eclesiásticas tradicionais, como em relação às práticas pagãs derivadas de permanências de outras formas de religiosidade que não o cristianismo.

Vale lembrar também que neste mesmo período a posição oficial da Igreja considerou um segundo grupo de heresias, para além daquelas que se referiam a dissidências doutrinais geradoras de novas práticas religiosas. Como nos mostra o decreto Ad abolendam, promulgado em 1184 pelo Papa Lúcio III (1181-1185), tornou-se passível de ser igualmente caracterizada como heresia a emergente motivação de grupos de leigos que agora tinham como proposta exercer a “pregação não autorizada”, como foi o caso de diversos grupos de valdenses, e também dos humiliati.

A implicação deste aspecto é similar à das heresias que rejeitavam os sacramentos e autoridade dos padres. Assumir a função de “pregador” fora do âmbito da estrutura eclesiástica autorizada pela Santa Sé era questionar também o papel dos padres e monges como os únicos e necessários intermediários na relação com Deus. Burchard de Ursperg – cônego premonstratense que escreveu entre 1210 e 1216 –, ao questionar as atividades pregadoras dos humiliati, acusa-os de agir sem autorização e chega a utilizar a imagem de que eles “metiam a foice em seara alheia” (BOLTON, 1992: 72).

Podemos perceber aqui como mudara a conceituação de “heresia” desde a Antiguidade, deixando de se referir a desvios relacionados a sutis questões teológicas, para passar a abarcar simultaneamente tanto aqueles casos das dissidências doutrinárias que geravam novas práticas e representações religiosas – entre os quais os cátaros representavam o modelo mais explosivo – como os casos de pregação proibida ou não autorizada, a exemplo do modelo valdense. É possível aqui acompanhar a percepção do historiador italiano Raoul Manselli, que distingue a partir da documentação do século XII dois filões de heresias bem diferenciados (1963: 118-149). Um deles investe na convergência radicalmente observada entre a palavra evangélica pronunciada e a ação que procura concretizá-la no mundo, e neste sentido aparecem as críticas violentas à decadência da Igreja. Para eles, a prática de uma vida apostólica baseada na imitação de Cristo já conferiria o direito de pregar o Evangelho, de modo que aqui surgiram os primeiros conflitos relacionados com as “pregações não autorizadas”.