Francisco Camargo es un controvertido empresario español. Propietario de una naviera, una flotilla de aviones, una cadena de hoteles, otra de supermercados y varios bancos en España, tiene, además, grandes intereses económicos en la exótica Isla de Pascua. Allí ha iniciado las obras del hotel más lujoso de la isla y ha financiado un proyecto único cuyo fin es sacar a la luz una serie de “moais” de incalculable valor.

En El Tejo, a escasos kilómetros de Santander, vive Jesús Labot. Cuñado de Camargo, Labot es un prestigioso abogado criminalista acostumbrado a defender a los peores y más corruptos criminales de la sociedad. Su apacible y acomodada vida dará, sin embargo, un vuelco definitivo cuando encuentren a su hija Gloria brutalmente asesinada. Varios días después de la trágica pérdida, con ocasión del eclipse total que acontecerá el 31 de diciembre y coincidiendo con la fecha de inauguración del hotel, Camargo reúne en la isla a Labot y su esposa Sara, a Martina de Santo, una afamada inspectora de Policía que trabaja en Homicidios, a Úrsula Sacromonte, una novelista de enorme éxito, y a José Manuel de Santo, el embajador de España en Chile y primo de Martina, entre otros invitados. Durante los escasos cinco minutos que dura el eclipse se cometerá un nuevo y misterioso asesinato…

La leyenda del hombre pájaro, el enigma que rodea el yacimiento arqueológico donde se encontraron los moais, un hijo bastardo que podría arruinar la reputación de toda una familia, un críptico diario escrito por Gloria poco antes de morir y la conexión entre dos crímenes separados por diecisiete mil kilómetros de distancia, pondrán a prueba a Martina y a Labot en una novela de resolución magistral.

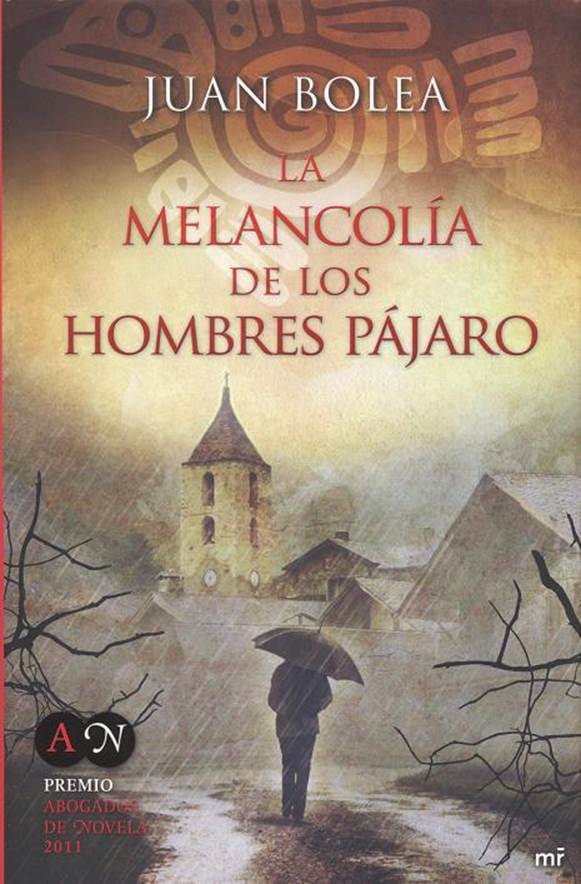

Juan Bolea

La melancolía de los hombres pájaro

Martina de Santo V, 2011

«El alma de los antiguos hombres de Rapa Nui va penetrando en la mía a medida que contemplo en el horizonte el círculo soberano del mar. Comparto su angustia ante la enormidad de las aguas y comprendo que hayan acumulado a la orilla, en su tierra aislada, estas gigantescas figuras del Espíritu de las Arenas y del Espíritu de las Rocas, a fin de tener a raya, bajo sus miradas fijas, la terrible e inquieta potencia azul.»

PlERRE LOTI

Diario de un guardiamarina de La Flore:

isla de Pascua, 1872

PRIMERA PARTE

Capítulo 1

El cielo estaba cubierto. No hacía frío, aunque sí un viento cuya violencia podría arrojar ladera abajo cualquier elemento poco arraigado a la tierra.

En ningún caso, porque para eso habría hecho falta un tsunami, a los moais cuyos altares seguían protegiendo la isla de Pascua.

Empezó a llover. Las gotas se clavaban a la piel como en el probador de un sastre un pomo de alfileres al patrón de una solapa.

– Protéjase, don Francisco -aconsejó con prudencia el arqueólogo Manuel Manumatoma, ofreciendo al hombre que le acompañaba uno de los dos chubasqueros plegados en su mochila.

Francisco Camargo, un controvertido empresario español con intereses económicos en la isla de Pascua, lo desplegó e hizo pasar por su cabeza la abertura de un poncho de poliuretano, con capucha, sin mangas, largo hasta los muslos. En el acto lo agradeció. La ladera del volcán Rano Kau, que el profesor Manumatoma y él se disponían a ascender, era lisa, sin árboles ni rocas. Al carecer de un refugio donde guarecerse de la lluvia, ambos se habrían empapado en poco rato.

Horas antes, sin embargo, nada parecía indicar que el día fuese a estropearse. El cielo había amanecido azul, con el aire en calma y un sol diamantino iluminando el Pacífico.

Camargo había despertado junto a una de las pocas playas de la isla, la de Anakena, con una sensación de paz. Tras desayunar a base de frutas y una doble taza de café negro, se había puesto una fresca camisa de algodón y un pantalón de hilo para dirigirse a su cita con el arqueólogo.

De camino a Hanga Roa, la capital de la isla, había empezado a soplar un viento frío y cortado. Poco antes de que Camargo se reuniera con Manumatoma, y como si las arrastrasen invisibles cuadrigas, negras nubes habían oscurecido el cielo. Cuando el arqueólogo y el banquero avanzaban en el jeep del primero por la carretera de greda que comunicaba con el poblado de Orongo, ráfagas huracanadas habían hecho bandear el vehículo. Todos los espíritus de Polinesia, incluidos los malignos Aku Aku, parecían haberse puesto de acuerdo para soplar a la vez, barriendo con su furioso aliento los escasos ciento setenta y un kilómetros cuadrados de la isla más aislada y solitaria del planeta.

A la vista del mal tiempo, Manumatoma había consultado a su acompañante si deseaba aplazar la visita a las casas barco de Orongo y al volcán Rano Kau. Pero Camargo, que apenas disponía de unas horas antes de emprender su regreso a España, se había negado en redondo.

– Tengo la agenda repleta hasta diez minutos antes de que despegue mi avión. No hay tiempo que perder, ni excusa para hacerlo. Quiero ver Orongo y quiero verlo ahora.

El profesor había vacilado.

– Allá arriba el viento va a soplar con una fuerza terrible.

– También lo hizo días atrás y terminó amainando. Por estas latitudes no son frecuentes las tormentas, ¿no es así?

– Cierto.

– ¿Entonces?

– Nada me extrañaría que un aguacero tropical nos caiga encima.

– Le haremos frente -había decidido el banquero.

El arqueólogo se había resignado a obedecer, aunque no sin preguntarse en qué clase de fuente de energía recargaba su acompañante el impulso que parecía articular sus bruscos movimientos. Francisco Camargo era un hombre decidido, pero nadie hubiera dicho que tenía distinción. Sus rasgos no resultaban nobles. Tampoco eran de pianista sus manos, cubiertas de vello negro. Nada en la imagen de aquel hombre de gestos resueltos y voz dura invitaba a pensar que se trataba de uno de los empresarios más ricos de España, dueño de una fortuna que en los últimos veinte años no había hecho sino diversificarse y crecer.

Manuel Manumatoma había tratado con el banquero en dos breves reuniones, celebradas ambas en la metrópolis continental, Santiago de Chile. En ninguno de esos dos encuentros le había permitido Camargo llevar la voz cantante. El profesor había aprendido pronto lo estéril que resultaba contrariar a quien todos en la isla llamaban ya «el señor banquero».

– Usted manda, don Francisco.

– Así es -sonrió él.

Y, realmente, así era. Desde hacía un año y medio, el Grupo Camargo se había establecido en la isla de Pascua. Las gestiones para su implantación habían sido muy rápidas. Con un par de semanas al trimestre su presidente -el propio Francisco Camargo- había tenido tiempo suficiente para revolucionar aquel remoto peñasco del Pacífico, iniciando las obras de un hotel, un centro comercial y una entidad bancada. De los quinientos varones rapa nui en edad y condiciones de trabajar, más de un centenar lo hacía ya para él.

De manera estratégica, y en línea con sus intereses, Camargo había cultivado a las autoridades pascuenses. Entre sus promesas al gobernador Elías Christensen destacaban la de acabar con el desempleo entre la comunidad rapa nui y la de regalar a los jóvenes una serie de instalaciones deportivas. Su compromiso de construir un nuevo campo de fútbol con hierba artificial, graderío, vestuarios, marcador electrónico y focos para jugar de noche habría inclinado cualquier balanza. El gobernador Christensen se había plegado a prestarle todo tipo de ayuda.

En el ámbito de los negocios, Francisco Camargo no acostumbraba a expresarse a la ligera ni dar pasos atrás. Nacido para la dirección y el riesgo, le apasionaba enfrentarse a nuevos retos. Su vida empresarial era rica en episodios de superación.

Su constante forja se había traducido en la conquista de un monopolio tras otro. Era dueño de una naviera, de una flotilla de aviones, de una cadena de hoteles, otra de supermercados… y de varios bancos, al frente de cuyos consejos de administración ejercía una vasta influencia en diversos sectores financieros y en el ámbito de varios países.

Sus más estrechos colaboradores, que eran, a la vez, los principales directivos del Grupo, sostenían que, trabajando, don Francisco era tan aplastante y eficaz como una apisonadora. Los ejecutivos sabían por experiencia que, de implantar un pie su jefe a imponer su ley en el sector elegido para sus inversiones y a pasar por encima de cualquier competidor, como ese buldózer con que le comparaban, no solía transcurrir demasiado tiempo.

Una de las frases favoritas del magnate era: «Cuando alguien me dice que solo es cuestión de tiempo, me está dando la bienvenida, porque entiendo que solo es cosa de dinero».

Capítulo 2

El viento soplaba del noreste y la lluvia les pegaba de frente.

Manuel Manumatoma había decidido dejar el jeep en la falda del volcán, en cuya cumbre se arracimaban las casas barco de Orongo. Tras asegurar la capota, que las arremolinadas ráfagas flambeaban como si fuese de papel, había atacado el sendero que conducía a las ruinas, seguido por Francisco Camargo.

En los siglos XVII y XVIII, aquella ciudad de piedra había albergado misteriosas ceremonias cuyo sentido seguía discutiéndose. Entre los cultos que allí se habían celebrado, destacaba el rito del hombre pájaro.

– ¿Queda lejos el poblado? -preguntó el banquero, después de haber estado a punto de resbalar. La cortina de agua no le dejaba ver edificación alguna.

– Unos repechos más -repuso Manumatoma, girando el cuello porque el vendaval sofocaba su voz-. Enseguida distinguirá las ruinas.

Apenas un par de minutos más tarde, el contorno de las primeras casas barco se dibujó ante ellos. Tenían forma de quilla invertida, con sus bóvedas claramente inspiradas en el casco de una canoa.

Como refugios, eran amplios. Habituado a estimar cualquier volumen mensurable en relación con su rendimiento, Camargo calculó que una casa barco era capaz de albergar a una familia entera, tal vez a un clan.

Sin ventanas, sin siquiera una aspillera por la que se colara la luz, las casas de Orongo ofrecían un hermético y defensivo aspecto. A sus claustrofóbicas habitaciones se penetraba por estrechos arcos de piedra.

– Gateras -dijo Camargo.

– Solo agachándose es posible entrar -coincidió el profesor-. Los más corpulentos, y recuerde que los primitivos pascuenses eran bastante altos, reptando. -Parado en medio de la lluvia, Manumatoma recordó-: El escritor y viajero francés Pierre Loti estuvo aquí, en Orongo, hace más de un siglo. Era muy joven, un simple guardiamarina sediento de aventuras. Con los rapa nui iba a vivir una que tardaría en olvidar. Durante el día exploró la isla y vio a los grandes moais derribados en el polvo, pero no pudo regresar al barco por culpa de la marea y para cobijarse de la helada noche tuvo que refugiarse en una de estas casas barco. En el interior, a la luz de las brasas, distinguió extraños ídolos y mazas de combate, paos, talladas con efigies de hombres pájaro. Más asustado que otra cosa, intentó conciliar el sueño entre mujeres y hombres semidesnudos que le observaban en la oscuridad, entonando salmodias y tallando pedazos de madera con cuchillos de obsidiana. Loti llegó a temer que lo matasen durante el sueño, pero nada le ocurrió. Si sus anfitriones eran caníbales, la francesa y sonrosada carne del extranjero no les abrió el apetito. Por la mañana, Loti tomó apuntes para sus acuarelas. Una de las más inspiradas, con guerreros tatuados entre los caídos moais, se la regalaría a Sarah Bernhardt.

– ¿A quién? -preguntó Camargo.

– Una famosa actriz de la época, de la que el romántico Loti estaba prendado. Lo cual, dicho sea de paso, no debía de ser nada difícil. La Bernhardt era bellísima.

La metálica voz del banquero se impuso al clamor de la lluvia:

– Consígame esos testimonios.

Manumatoma asintió dócilmente. El banquero parecía tan motivado por las ruinas de Orongo como si acabase de descubrir la tumba de un faraón. A nuevas preguntas suyas, el profesor continuó explicándole que el uso de las casas barco no era permanente, sino estacional.

– Se utilizaban en primavera -concretó Manumatoma, alumbrando con una linterna el interior de una de ellas.

– ¿En calidad de viviendas?

– Eventuales, como residencias de verano para cobijar a los asistentes a las ceremonias del hombre pájaro.

En los meses de mayo, siguió explicando el historiador, los clanes isleños se desplazaban festivamente desde sus poblados para hospedarse en Orongo. Danzas, torneos y fiestas los entretenían a la espera de la llegada de las aves migratorias y de que las hembras de los pájaros fragata, los manutara, pusieran sus primeros huevos en los islotes. Hasta esos roques golpeados por un mar batiente eran destacados vigilantes, hopu, responsables de escudriñar los cielos hasta avizorar las bandadas de pájaros fragata, y de custodiar los nidos para advertir a Orongo, mediante señales, de las primeras puestas.

– En cuanto estas se producían -prosiguió Manumatoma-, daba comienzo la gran prueba. Los guerreros más fuertes, uno por clan, debían descender el acantilado, cruzar a nado el brazo de mar, trepar por los islotes, atrapar ese mágico primer huevo y regresar al poblado de Orongo para depositarlo en manos del ariki, el rey.

El interés de Camargo iba en aumento.

– ¿Qué consecuencias tenía todo eso?

– El clan del vencedor gobernaría la isla y él mismo, el gran héroe, sería designado delante de la familia real y de los sabios pascuenses como tangata manu, hombre pájaro -disertó Manumatoma, tal como habría explicado en sus clases de la Universidad Católica de Santiago; pero, sobre el terreno, en contacto con el mito, su voz se teñía de emoción, como si ante sus ojos estuviera representándose la ancestral ceremonia.

– ¿Para siempre?

– Durante un año. El nuevo hombre pájaro permanecería encerrado los trescientos sesenta y cinco días en una cueva con mujeres vírgenes, a fin de procrear hijos, futuros guerreros y defensores de la isla, herederos de su fortaleza y arrojo.

Camargo asintió, impresionado, y se giró hacia la cara interior del volcán Rano Kau como buscando la misteriosa caverna que había servido de nido a los hombres pájaro. La mirada del oligarca erró por el cráter. En su fondo, una verdosa laguna reflejaba el vuelo de las nubes. Como en un estanque japonés, el agua estancada hacía aflorar una exuberante vegetación, más propia de un mundo perdido. El viento inclinaba los tallos de los juncos como los cabellos de un ahogado titán.

– Esto es soberbio -calificó Camargo, buscando adjetivos que hicieran justicia al paisaje; no los encontró y reiteró-: Soberbio.

El viento arreció, racheando la lluvia. Alarmado por la violencia del temporal, el arqueólogo apremió a continuar la ruta.

– En esta parte de la isla no parece haber moais -observó el banquero, aludiendo a las grandes estatuas diseminadas por el resto de la costa.

– El terreno es abrupto -razonó el arqueólogo-. ¿De qué modo, sin otras herramientas que estacas y cuerdas, habrían podido subir hasta aquí estatuas de muchas toneladas? Pero sí hubo un moai entre las casas barco. Una estatua muy especial.

– ¿Una dama de piedra, tal vez? -sonrió Camargo.

La repentina aparición de un hombre pájaro no habría cogido a Manumatoma más de sorpresa. No era habitual que quienes visitaban el poblado de Orongo conocieran ese dato.

– El moai a que me refiero representaba a una mujer, es verdad. Fue bautizada como «La rompedora de olas».

– Hoa Haka Nana Ia, en su lengua vernácula -precisó Camargo, parpadeando con un ojo. Tenía un tic y le costaba controlarlo.

El arqueólogo se quedó atónito. Las rachas de aire les impedían entenderse y elevó la voz.

– ¡Permítame felicitarle, don Francisco!

El banquero no tuvo necesidad de forzar el timbre. Su voz era poderosa.

– ¿Por qué?

– Antes de venir a Pascua se ha documentado a fondo.

– No me ha sido difícil. «La rompedora de olas» se encuentra en el British Museum.

– Lo sé. ¿Conoce sus salas?

– Cómo no… Recientemente, he adquirido un par de bancos británicos y debo viajar con frecuencia a Londres. A veces los negocios son… Ahora que nos estamos haciendo amigos, profesor, le revelaré un pequeño secreto. En cuanto mis obligaciones me lo permiten, busco refugio en algún lugar retirado. Una biblioteca, una iglesia, un museo.

– ¿Como una terapia?

– Algo parecido. Mi museo preferido es el British. Queda cerca de mi oficina londinense y voy con frecuencia. Esa beldad polinésica, «La rompedora de olas», posee algo muy especial.

El historiador enfatizó:

– Es una talla única. Los moais con tatuajes son excepcionales. Dígame una cosa, don Francisco. En sus visitas al British Museum, ¿se fijó detalladamente en «La rompedora de olas»?

– Ya lo creo.

– ¿Recuerda los relieves de su espalda?

– Sí. Soles y pájaros.

Manumatoma le corrigió con suavidad, como si no lo estuviera haciendo.

– Los petroglifos cincelados en la nuca y región dorsal de «La rompedora de olas» responden al canon gráfico del hombre pájaro: cabeza y cuerpo de ave, expresión y extremidades seudohumanas. Hoa Haka Nana la fue tallada en la cantera de Rano Raraku. Suponemos que la depositaron exactamente ahí. -El arqueólogo señaló un montículo cubierto de rala hierba, entre las casas barco.

– ¿Cuál era su función?

Manumatoma admitió:

– No lo sabemos con certeza, pues carecemos de fuentes directas. Suponemos que, bajo la benévola mirada del dios Make Make, «La rompedora de olas» asistiría a los participantes en el ritual del hombre pájaro. Tal vez encarnase a una deidad materna, relacionada con la fertilidad, a una hija de la diosa tierra o a la propia diosa; tal vez, a alguna princesa del linaje de Hotu Matua, descubridor y primer rey de la isla… Los ingleses se la llevaron, en fin, del mismo modo que, para decirlo de una manera eufemística, tomaron prestados, indefinidamente, otros tesoros de Polinesia. En 1868, empleando poleas y palancas, más los brazos de trescientos hombres, embarcaron a «La rompedora de olas» en el Topaze, rumbo a Londres, y en la capital británica sigue desde entonces. El Gobierno chileno ha emprendido gestiones para recuperar esa maravillosa escultura, pero ya sabe usted lo que suele ocurrir con tal tipo de reclamaciones.

– Supongo que hay que ser constante.

– Las autoridades chilenas han insistido, en vano.

– Los ingleses tampoco nos han devuelto Gibraltar -ironizó Camargo.

Manumatoma no ocultó cierta animadversión.

– Son obstinados, muy cierto.

– También nosotros -sostuvo el empresario, sin evidenciar en qué sentido.

– «Obstinado» no sería el término para definirle a usted, don Francisco. Mejor…

– Suéltelo, estoy acostumbrado a oír de todo sobre mí.

– ¿Persuasivo?

– ¡Nunca! Esa es una virtud más bien… femenina. Déjelo, amigo Manumatoma, usted apenas me conoce.

– Tiene razón -admitió el arqueólogo, no sin pensar, y no sin ironía, que, en esa aplicación específica, la ignorancia podía ser redentora.

El financiero torció su recia cabeza, como si algo le hubiese disgustado, pero lo que anunció no sonó negativo.

– Llegará a conocerme, se lo aseguro. Tengo grandes planes para esta isla. Y para usted.

– ¿Para mí? -se asombró el profesor.

– Así es -reiteró Camargo, sonriendo astutamente-. Para usted.

El arqueólogo hizo gesto de sentirse abrumado.

– ¿En qué más podría beneficiarme, señor Camargo? Bastante generoso ha sido conmigo.

– Esto es solo el principio. Usted déjeme hacer.

Manumatoma tenía otra pregunta en la punta de la lengua, pero su interlocutor acababa de darle la espalda para continuar ascendiendo hacia las peñas más altas. En cualquier caso, pensó el arqueólogo, el propio Camargo le trasladaría la respuesta antes o después.

«¿Llegaré a ser víctima de la generosidad de este hombre?», se preguntó el profesor, sin tenerlas todas consigo respecto a las pretensiones de su patrocinador. El carácter del banquero le intimidaba, pero Manumatoma sabía mejor que nadie que era demasiado tarde para prescindir de su dispendioso bolsillo.

Bajando la vista y teniendo cuidado para no tropezar con las puntiagudas piedras del camino, el arqueólogo desterró sus dudas éticas al fondo de su conciencia y, en medio del diluvio universal que caía sobre la isla, prosiguió trepando tras la voluminosa espalda del millonario español.

Capítulo 3

A diecisiete mil kilómetros de los olvidados pájaros fragata y hombres pájaro de la isla de Pascua, pero a solo una hora en coche desde Santander o a veinte minutos, caminando, desde Comillas, aquella rapaz había aprendido a no posarse en los colgantes cables de la luz. Lo hacía en la torre de acero, en sus metálicos brazos, o en equilibrio sobre las campanas de vidrio industrial que protegían las bobinas.

Era un ejemplar corpulento. Al enfocarlo con sus prismáticos, Ceferino, el panadero de El Tejo, que vivía sobre la ría, en la lomada alta del pueblo, tenía la impresión de que se le posaba en el puente de la nariz.

Ceferino Martín sabía de estrellas, porque en su juventud había sido marino, y de mujeres, no en vano había enviudado de dos, pero apenas entendía de aves. En su profana opinión, la rapaz que elegía la torre de acero para desparasitarse las plumas y otear el horizonte en busca de carne fresca, o no tan fresca, que llevarse al pico era un águila pescadora.

Su vecino, Jesús Labot, el abogado, había enmendado su error.

– Es un halcón peregrino -había dictaminado Labot, en una de las ocasiones en las que ambos habían coincidido en el camino de carros que comunicaba sus casas, las más alejadas del pueblo.

– ¿Y cómo lo sabe usted?

– Porque ese alado señor va siendo conocido mío -se había adornado el letrado, con florida oratoria.

– ¿Anida cerca?

– Un forestal me indicó que en Punta del Águila, a la umbría del cabo de Oyambre.

– ¿Y qué caza, palomas?

– Y ratones y tórtolas. Es una máquina de matar, infalible cuando sale de cacería. No hace mucho, en el bosque de Los Trastolillos, le vi atacar a una torcaz. Dibujó círculos concéntricos en el cielo y se dejó caer sobre su presa como una piedra.

Tal que si le hubiese golpeado también a él, la dinámica metáfora del abogado Labot pareció aplastar al panadero. Bastante más que de mujeres y astros, Ceferino entendía de crucigramas. Por extensión, de sinónimos. Quizá por eso, había apuntado:

– En lugar de como una piedra, ¿no sería más exacto decir como una flecha?

Una burlona sonrisa había estirado los finos labios de Labot. Al panadero no le resultaban simpáticos los abogados, pero aquel no le caía del todo mal. Jesús Labot tenía buena presencia, era agradable y se comportaba pacíficamente. En su condición de vecino, nunca le había causado problemas. Con los tiempos que corrían, tampoco había que esperar mucho más de un semejante.

– Como una flecha -había repetido Labot, divertido. Atribuía a su pintoresco amigo el panadero un doctorado en sabiduría popular y le entretenía charlar con él-. Tiene razón, suena mejor. Incluso bastante mejor.

– Uno habla como Dios le da a entender -se había justificado Ceferino.

– ¡No se haga de menos, hombre!

– Los que somos iletrados…

– Yo le tengo por un hombre inteligente.

El artesano aceptó el elogio con la misma espontaneidad con que cobraba el pan y apuntaba los pedidos.

– Nunca fui a la escuela, pero le oía decir a mi tío, maestro en Valladolid, que la precisión es al lenguaje como el pentagrama a la música o las caricias a una mujer. -Ceferino se había quedado mirando un tanto ladinamente a Labot. Tenía un ojo achinado, de un golpe recibido de chico-. Usted lo sabrá por experiencia -había añadido el panadero.

Labot había roto a reír.

– ¿El qué? ¿Hablar con propiedad o acariciar apropiadamente a una señora?

A su vecino se le había desatado una cavernosa carcajada. El viento había hecho volar un torbellino de hojas y el lanoso cabello del abogado. Aunque solo tenía cuarenta y cuatro años, una orla de canas le clareaba la sien. Jesús Labot parecía bastante mayor de lo que realmente era.

– A veces -había comentado acto seguido el abogado, como si de repente le hubiese asaltado un turbión de malos recuerdos-, la suerte de mis clientes depende de un testimonio. Exagerando, de una circunstancia. Y, exagerando todavía más, de una sola palabra.

– Eso no parece justo -había objetado Ceferino.

– No siempre la justicia lo es -fue la sentencia de Labot, dictada con ese tono desencantado y grave con que los hombres de leyes dudan a veces de la eficacia de las normas jurídicas.

El otro lo tradujo a su idioma.

– ¿Qué quiere decir, abogado? ¿Que pagan justos por pecadores?

– O no paga nadie. Hay infinidad de grietas en las puertas de la ley. Antes o después, esas puertas se cierran. Voy a darle un buen consejo, Ceferino, y espero de corazón que no se vea obligado a ponerlo en práctica. No las atraviese. No pretenda ir más allá de su umbral. Absténgase de meterse en juicios. Recuerde la regla de oro escrita en el frontispicio del sentido común de nuestro oficio: más vale un mal acuerdo que un buen pleito.

– Aplíquese el cuento.

– ¿Por qué lo dice?

– Porque en pleitos no sé, pero en líos sí se mete usted.

– ¿En qué líos?

– ¿Cree que no leo los periódicos? Siempre sale rodeado de malas compañías.

Labot había enarcado las cejas.

– ¿Se está refiriendo a mis clientes? Son personas como nosotros.

– ¡Alto ahí! Yo no he desplumado a nadie ni voy esgrimiendo una pistola.

Labot se había puesto serio.

– Le insisto: por muy condenables que mis defendidos aparezcan a los ojos de la sociedad, son seres humanos y merecen el amparo de nuestro sistema legal.

– Sincérese conmigo, abogado. ¿No le gustaría dedicarse a otra cosa?

– Es tarde para cambiar de oficio.

– Tenga cuidado o acabará pareciéndose a sus clientes.

Como reproche, si lo era, resultaba desmesurado, pero Labot, atribuyendo el exabrupto al modo de ser montañés y a la edad de Ceferino, no llegó a considerarlo tal y encajó el comentario con humildad. Cuando estaba en El Tejo, en pleno campo, rodeado de naturaleza y en contacto con gente sencilla, el abogado procuraba adoptar una personalidad más campechana, raseándose con lugareños y vaqueros.

– Puede que no le falte razón. Mi mujer cree que asumo demasiados riesgos, pero me limito a ser consecuente. En el ejercicio de la abogacía he aplicado siempre, desde mi primer caso, un principio básico.

Como para compensar su anterior grosería, el panadero se había mostrado más cortés.

– ¿Me consideraría un atrevido si le pregunto cuál?

– Claro que no, Ceferino. Le responderé con mucho gusto. Un hombre cualquiera lo sigue siendo por encima de la imputación de un delito. Por encima, incluso, de su culpabilidad. Esa es la clave.

– Pero un asesino…

– No, Ceferino, no siga por esa vía. Si de algo estoy orgulloso es de no haber rechazado jamás una defensa. Asumo mi responsabilidad, el deber de proporcionar a todo ciudadano, haya hecho lo que haya hecho, una cobertura legal.

– ¿Aunque le haya arrebatado la vida a un semejante?

Labot se había girado para contemplar la playa. El Cantábrico nunca estaba por completo en calma, pero ese día parecía una lámina. Inesperadamente, el abogado sintió ganas de ponerse a pintar. Lo había intentado de joven y algunos cuadros de estudio habían sobrevivido a sus mudanzas. ¿Se animaría a dibujar de nuevo? La cuestión era: ¿de dónde sacar el tiempo?

Aparcando sus ensoñaciones, Labot había contestado al panadero:

– Entre mis clientes hay criminales. No uno ni dos ni uno de cada dos, pero los hubo, los hay y los habrá. Algunos de ellos, extremadamente perversos. Sin lamentarlo, como si no tuvieran alma, como si carecieran de la más elemental conciencia, incluso de la condición de seres humanos, asesinaron a sus esposas, a sus padres e hijos, a sus socios, a sus vecinos, a ciudadanos anónimos a quienes ni siquiera conocían. Antes de sacrificarlas a una muerte atroz, torturaron o violaron a sus víctimas. A algunas las destrozaron con armas blancas, a hachazos, a tiros, las arrojaron de un balcón, las despeñaron, las ahogaron en el mar, en un pantano, en un pozo, en cualquiera de los ríos que atraviesan nuestras ciudades…

Labot se había interrumpido, abrumado por tan siniestra relación. Algunas de sus confesiones con criminales habían quedado grabadas para siempre en su memoria. A menudo se despertaba por la noche, empapado en sudor frío, con las grotescas caras de aquellos monstruos flotando ante él.

– ¿Le compensa? -había preguntado el panadero.

Frente a esa cuestión, que hacía tiempo no le formulaban, el abogado no había conseguido evitar cierta duda.

– En el fondo, por supuesto. Aunque el día a día sea duro y el precio, demasiado alto.

– Haga como ese halcón -había sido el consejo de Ceferino-: sobrevuele el terreno.

– ¿Volar? -había repetido Labot, elevando los ojos al cielo-. ¡Quién pudiera!

Capítulo 4

Uno tras otro, Francisco Camargo y Manuel Manumatoma continuaron ascendiendo por la resbaladiza senda del poblado de Orongo.

En jornadas anteriores, Manumatoma había mostrado a su excéntrico mecenas los moais diseminados por la costa y la cantera de Rano Raraku, dejando para el final la visita a Orongo. De las reflexiones de Camargo, el arqueólogo había deducido que los hombres pájaro le inspiraban una exótica morbosidad. Al mostrarle Orongo, el profesor deseaba agradarle por varias razones: porque Camargo le resultaba un hombre enérgico, de cuya capacidad de liderazgo -lindante, eso sí, con el despotismo- cabían esperar planes de futuro y porque los doscientos mil dólares que acababa de donarle bastarían para financiar a su equipo durante los dos próximos años.

– ¿Se cansa? -le preguntó.

– ¡Nada de eso! -replicó el financiero, ascendiendo con ímpetu una rampa de piedras.

A un lado quedaba el acantilado, trescientos metros cortados a pico sobre el mar. Al otro, la suave falda del volcán Rano Kau.

A Camargo le pareció que de aquel paisaje sobrenatural, saturado de un primitivo misticismo, brotaba un aura telúrica, y así se lo comentó al arqueólogo. Este, acostumbrado a trabajar entre aquellas ruinas, a hurgar y reflexionar sobre sus secretos, se limitó a asentir comprensivamente. Todo el que visitaba Orongo experimentaba intensas sensaciones.

El magnate prosiguió con paso vigoroso la ascensión. Parecía tener prisa por llegar a la cima. Esa actitud podía ser representativa de la relación entre ambos. Hasta el momento, el banquero había llevado siempre la iniciativa.

Camargo había ido a buscar al profesor a la Universidad Católica de Santiago de Chile, donde Manumatoma ocupaba la cátedra de Historia Antigua. Con una generosidad que, a primera vista, no aparentaba ocultar segundas intenciones, Camargo le había ofrecido un mecenazgo que ningún científico en su sano juicio (no todos lo estaban, según el banquero) y mínimamente necesitado de patrocinio (aquí sí existía unanimidad) habría podido rechazar. A través de una de las entidades de las que era accionista mayoritario, el Banco Pacífico del Sur, Camargo había puesto sobre la mesa doscientos mil dólares como sufragio para la misión arqueológica de Manumatoma en la bahía de La Pérouse.

En aquella ventosa y salvaje franja costera, situada al noreste de la isla de Pascua, el equipo dirigido por el catedrático acababa de descubrir un ahu, o altar, con varios moais hundidos bajo el agua, cuyo rescate y restauración podría arrojar nuevas luces sobre la industria megalítica de la isla.

Plagada, aún, de interrogantes. Porque, si el transporte a varios kilómetros de distancia de muchos de los más de seiscientos moais tallados en las canteras de Rano Raraku suponía un enigma nunca resuelto de forma plenamente satisfactoria, desentrañar de qué forma aquellas estatuas sumergidas en la bahía de La Pérouse habían llegado hasta uno de los lugares más escarpados de la costa pascuense resultaba harto complejo.

Como tantos otros misterios de la isla de Pascua, aquel parecía cosa de brujería.

Una primera teoría de Manumatoma apuntaba a que los moais sumergidos en La Pérouse habían sido trasladados por vía marítima a bordo de las grandes canoas utilizadas por los nativos en la época de esplendor de Rapa Nui, en torno a mediados del siglo XVII. Por la posición en que las estatuas habían quedado sepultadas bajo las aguas, el arqueólogo sospechaba que los moais de La Pérouse, a diferencia de los restantes, orientados, en su mayoría, con el rostro hacia tierra, a fin de proteger a sus habitantes, habían sido enclavados mirando en dirección al mar.

Pero no era esa la única peculiaridad del yacimiento de La Pérouse.

En el curso de sus inmersiones, los buzos habían detectado en el entorno del ahu submarino una serie de piedras redondas, varias de las cuales, trabajadas con los mismos instrumentos líticos, raseras y cuchillos de obsidiana, con que se tallaban los moais, mostraban petroglifos de hombre pájaro. Esos bajorrelieves sugerían un progresivo movimiento, como si aquel ser imaginario, mitad hombre, mitad ave, estuviese a punto de levantar el vuelo, abriendo, agitando sus alas para iniciar una carrera que le permitiese despegar del suelo y ascender al firmamento de su misteriosa leyenda.

Pero lo realmente extraordinario del yacimiento marino de La Pérouse descansaba en una esfera lítica a la que las mareas habían arrastrado más lejos que las otras.

Se trataba de una enorme y redondeada piedra de vulcanita y feldespato sumergida a diez metros de profundidad, con un peso estimado de una tonelada. Su bajorrelieve, más que a un hombre pájaro, parecía representar a un astronauta. Una escafandra le cubría la cabeza y lo que, con un poco de imaginación, podría parecer un traje espacial, el resto de la figura. Sus extremidades inferiores no se habían reflejado mediante muñones, según sucedía con la mayoría de los moais, ni con las patas terminadas en uñas o garras, como correspondería a las estandarizadas imágenes del hombre pájaro, sino con unas botas de suela neumática.

Para no alimentar especulaciones de índole espuria e inspiración esotérica, Manumatoma había ordenado a sus colaboradores silenciar el descubrimiento de La Pérouse, al menos hasta que extrajesen del fondo del mar el conjunto de esas esferas líticas, a fin de poder estudiarlas a fondo.

Al margen de los arqueólogos auxiliares y de los buzos que habían descubierto las piezas, nadie en la isla conocía la existencia de tales esferas.

Sin embargo, y de un modo privilegiado, Camargo sí tenía noticia del descubrimiento. La cátedra de Historia Antigua había ingresado los prometidos doscientos mil dólares en concepto de ayuda a la investigación y a Manumatoma le había parecido obligado, siquiera por deferencia, informar del hallazgo a su benefactor. Lo había hecho con lujo de detalles, poniéndole en antecedentes y mostrándole las primeras fotografías subacuáticas, aun a sabiendas de que su convenio con el Grupo Camargo incluía un apartado de cesión de imagen para futuras promociones del Banco Pacífico del Sur. A la hora de firmar el acuerdo de patrocinio, Manumatoma no le había concedido mayor importancia a esa cláusula, redactada de manera un tanto confusa. Había precedentes en ese tipo de convenios, por lo que a nadie en la universidad se le pasó por la imaginación que Camargo se propusiera exprimir las posibilidades publicitarias de una operación en principio «altruista».

Manumatoma tampoco podía imaginar que al banquero le había resultado particularmente sugestiva su imagen personal.

La de Manu Manu, según, cómicamente, apodaban al ilustre profesor rapa nui los miembros del equipo de márquetin del Grupo Camargo, cuyos especialistas se habían literalmente embelesado con la imagen del sabio catedrático. No era de extrañar. Nativo de la isla de Pascua, Manuel Manumatoma poseía la digna estampa de un varón polinesio en su edad madura. Erguido como un moai, con hombros anchos y rectos, una atractiva serenidad emanaba de su piel tostada, color café, y de su rostro de sonrisa franca.

«Respeto», le había atribuido uno de los publicistas.

«Autoridad», había añadido otro.

«Sabiduría», le había investido un tercero.

«¡Hemos descubierto al nuevo padre de Indiana Jones!», había parodiado un cuarto, haciendo reír a todos.

Los técnicos en imagen del Grupo Camargo habían averiguado muchas cosas acerca del profesor. Como especialista en civilizaciones antiguas, Manu Manu poseía un sólido prestigio. Sus trabajos de consolidación de las casas barco de Orongo y sus intervenciones en diversos ahus de la isla habían cimentado su fama como arqueólogo. En su currículo figuraban numerosas misiones arqueológicas diseminadas por las restantes islas de Polinesia, Ecuador, Perú y otros países del área andina. Los expertos del Grupo Camargo habían decidido que cualquier operación publicitaria basada en su figura, aportaciones y descubrimientos combinaría credibilidad e impacto. Funcionaría, en una palabra, contribuyendo a difundir la oferta de servicios del Grupo en la isla de Pascua, Santiago de Chile y otros lugares emblemáticos del Cono Sur americano.

Una última circunstancia, en absoluto menor, había pesado en la secreta «elección» de Manumatoma. El arqueólogo estaba casado con una hermana de Elías Christensen, el gobernador de la isla. A través de ese vínculo, Francisco Camargo confiaba en apuntalar sus proyectos urbanísticos con las autoridades isleñas, a fin de que su tramitación tropezase con el menor número de obstáculos.

Por completo ajeno a esas maniobras, a Manumatoma el modo de ser de su patrocinador, práctico y filantrópico a la vez, le recordaba a otros adinerados personajes. Millonarios norteamericanos, por ejemplo, a los que había conocido y que, al igual de lo que parecía haberle sucedido a Camargo, se habían enamorado de la isla de Pascua, creyendo descubrir entre sus misterios alguna clave personal en relación con su propio destino.

Del banquero español, Manumatoma no sabía gran cosa. Sí, por supuesto, como casi todo el mundo en Pascua, que era dueño de un trust de empresas y del fastuoso hotel, el Easter Island, que iba a ser inaugurado muy pronto, el 31 de diciembre, coincidiendo con el eclipse de sol.

Curiosamente, aunque el Easter Island se estaba levantando a marchas forzadas en las afueras de Hanga Roa, la capital isleña, el banquero había preferido alojarse en una apartada cabaña de la playa de Anakena, al norte de la isla, no lejos de la bahía de La Pérouse.

Manumatoma había preguntado por el motivo de tal decisión a Aurelio Mejía, director del Easter y hombre de confianza de Camargo. Mejía le había respondido que ni él ni nadie podía comprender la actitud del patrón, pues las principales suites del hotel que le pertenecía desde el rótulo de neón de la fachada hasta el último grifo de plata sobredorada estaban habilitadas y perfectamente podía haber ocupado una.

¿Por qué motivo, entonces, el millonario se había alojado, ocultado casi, en un humilde y apartado bungaló?

Capítulo 5

Entre aquellos dos vecinos tan distintos de El Tejo, el abogado Jesús Labot y Ceferino Martín, el panadero jubilado, nunca llegaría a establecerse una auténtica amistad, pero su trato era frecuente y cordial.

Hacía cinco años que los Labot vivían en la pedanía de El Tejo, situada frente al Cantábrico, sesenta kilómetros al oeste de Santander.

Originarios de la capital cántabra, Jesús y su mujer, Sara de Cos, habían descubierto en la costa una saludable alternativa a la vida urbana.

El único inconveniente era la distancia. Desde Comillas no existía enlace ferroviario a Santander y el servicio comarcal de autobuses, con una parada por núcleo urbano, era demasiado lento. Por esa razón, Sara y Jesús se veían obligados a desplazarse en coche hasta la capital tantas veces como sus ocupaciones lo requerían.

Por su parte, los Martín, la familia del panadero, pertenecían a El Tejo desde hacía varias generaciones. Ceferino había vivido allí durante los sesenta años de su existencia.

Desde que perdió a su segunda esposa, lo hacía en completa soledad.

A causa de las humedades y vientos, la casona de los Martín ofrecía un descuidado aspecto, pero los sillares de piedra arenisca, las balconadas y el tejado orlado de musgo le aportaban el encanto de una morada centenaria, más una pátina de antigüedad, incluso de misterio.

En contraste, la contigua residencia de los Labot, cuyo seto lindaba con el huerto de Ceferino, respondía al diseño y a la amplitud de una moderna construcción.

La del abogado era una casa grande, bastante más que la de los Martín. Disponía de dos plantas y torre ballenera, pabellón de servicio, garaje, pista de tenis, invernadero, piscina y, rodeando todas esas instalaciones, un mullido jardín, con la hierba siempre un poco demasiado alta, creciendo con ondulada suavidad a ambas laderas de la colina.

La relación entre el panadero y la familia Labot había comenzado con el reparto del pan. Mientras estuvo en activo, Ceferino había recorrido las poblaciones cercanas con su precaria y ruidosa furgoneta, cargada hasta los topes con canastos de barras recién horneadas. Diariamente emprendía la ruta antes del amanecer, para finalizarla, precisamente, en casa de los Labot, en cuyo portón, en una bolsa colgada del pomo, depositaba una baguette de pan blanco, una hogaza de pan moreno y, si había tenido tiempo para hornearlos, media docena de cruasanes.

El panadero nunca había franqueado la puerta de los Labot. Tampoco ellos habían visitado su casona, aunque una de las hijas del abogado, la pequeña, Gloria, jugando con sus amigas, o para recuperar alguna pelota de tenis, había saltado en varias ocasiones la cerca de piedra que rodeaba su huerto y entrado al corral trasero, en el que, en tiempos, hubo vacas de leche, hallándose en la actualidad reducido a un almacén.

Aquella soleada mañana de mediados de noviembre, Ceferino se hallaba trabajando en su huerto cuando volvió a divisar al halcón peregrino. Pensando que habría salido de caza y que, con suerte, podría verle desnucar una tórtola, se apresuró a subir a su alcoba para extraer los prismáticos de su funda. Sus dedos padecían artritis y le costó enfocar con corrección.

Cuando la óptica se ajustó, dio un respingo. El efecto de los cristales de aumento creaba la ilusión de que el halcón, posado en lo más alto de la torre eléctrica, acababa de aterrizar en la punta de su bulbosa nariz. Visto así, tan de cerca, el halcón daba miedo. Metálicos brillos acorazaban su plumaje y tenía el pico abierto en curva oquedad. A Ceferino le impresionaron los ojos, fríos y crueles como bolas de plomo fundidas en un estanque de odio. Esa mirada no miraba; indagaba. No dudaba; afirmaba que una amenaza con aladas garras podía precipitarse del cielo.

Sintiendo un escalofrío, el panadero se preguntó si la faz de la muerte, cuyos pasos había creído oír rondar por El Tejo, en pos de los suyos, tendría esa misma y desalmada expresión.

– Guárdate de traernos desgracias, pajarraco del demonio -masculló Ceferino, con una intensa sensación de mal fario.

El panadero enfundó los prismáticos, se templó con un chaparrazo de orujo y se animó a dar un paseo por el camino de carros, hasta el puente de la ría de La Rabia.

No le dolía nada, pero se sentía débil. El cerebro se le había enturbiado con oscuros pensamientos, como si una desgracia estuviera a punto de abatirse sobre aquel pequeño y tranquilo pueblo del norte de España, donde nunca o casi nunca pasaba nada relevante.

Al menos, nada parecido a lo que estaba a punto de suceder.

Capítulo 6

En Orongo no había dejado de llover, aunque lo hacía con menos intensidad.

El terreno se había ensanchado y encontraron una pared de rocas tras la que resguardarse del viento.

Camargo señaló los tres islotes frente a la costa.

– Me decía, profesor, que el primero se llama Motu Kao Kao. ¿Y los otros dos?

– Motu Iti y Motu Nui. Asómese entre las rocas para verlos mejor, pero hágalo con cuidado. La fuerza del viento podría jugarle una mala pasada.

El banquero trepó cautelosamente por la rocosa y dentada pared. Un profundo vacío se abrió bajo sus pies. Para evitar el vértigo, mantuvo la mirada en el horizonte.

Una considerable distancia marina, difícil de calcular desde tan lejos, pero que podría establecerse, aproximadamente, en torno a una milla y media, separaba el primer islote de los acantilados de Orongo.

La idea de que alguien fuese capaz de alcanzarlo a nado, aunque fuese sobre una delgada estera de totora, asombró al financiero. Para llevar a cabo semejante hazaña había que poseer un valor y una fuerza física fuera de lo común.

Camargo trató de imaginarse a sí mismo descolgándose por el precipicio, sumergiéndose en el mar, luchando contra las mareas y vislumbrando al nadar, debajo de él, las sombras de grandes peces. Como si fuese un guerrero rapa nui, un matatoa, se proyectó cubriendo las últimas brazadas hasta tocar tierra en Motu Kao Kao, para regresar a nado portando el huevo mágico, con el que treparía de vuelta aquel farallón de roca basáltica. ¿Tendría redaños para hacerlo? «Ni por todo el oro del mundo», admitió.

– ¿En qué está pensando, don Francisco? -preguntó a espaldas suyas el arqueólogo.

– En que esos hombres pájaro eran unos condenados héroes -repuso el financiero, dándose cuenta de que las puntas de sus dedos, apoyadas en la roca, estaban rozando un petroglifo de redonda y beatífica efigie-. ¿Quién es este caballero? -quiso saber, señalando los trazos en la roca.

– ¿No le ha reconocido? El dios Make Make.

– Ah, claro. ¡Y aquel debe de ser un hombre pájaro!

Otro cercano bajorrelieve contorneaba a un fantástico y alado bípedo con un único ojo desproporcionado y saltón. Fijándose con más detenimiento, Camargo cayó en la cuenta de que en esas rocas abundaban los relieves de hombres pájaro. Demostrando que las erosionadas pizarras de Orongo habían servido como lienzos naturales a aquel arte primitivo, con un poco de paciencia podían descubrirse, entre otros motivos de inspiración artística, dibujos de vulvas, remos ceremoniales, delfines y atunes.

– Los hombres pájaro -murmuró el arqueólogo-, los elegidos… Solo ellos superaban la prueba. Hacía falta mucha energía y fe, amén de buena suerte. Los pascuenses habían sido, desde siempre, expertos nadadores, pero, para ganar el concurso, se requería temeridad. Estas aguas…

– ¿Hay tiburones?

– Están infestadas.

– Alguno de los participantes perdería la vida.

– El galardón les compensaba. Era una manera segura de alcanzar la gloria.

– ¿El triunfo los convertía en dioses?

– Podría decirse así -convino Manumatoma-. Al vencedor se le dispensaban honores divinos. El ariki, el rey, le concedía su protección, su mana, y él mismo, el aclamado guerrero convertido en hombre pájaro, era declarado tabú.

– ¿Es verdad que le encerraban en una cueva con mujeres vírgenes?

– Está demostrado.

– No me parece mal plan.

– No debía de serlo en absoluto -sonrió mundanamente el intelectual.

Camargo tenía otra duda.

– ¿Make Make era el único dios de la isla de Pascua?

– Con antelación al desembarco de los misioneros franceses, en el panteón isleño había una sola divinidad: el viejo y bonachón Make Make, creador de todas las cosas visibles e invisibles, del mar y de la tierra, de los leones marinos y de las gallinas de corral. Pero, a aquellas alturas del siglo XIX, tras las guerras entre los «orejas grandes» y los «orejas pequeñas», tras el derribo de los moais, y el declive ritual del hombre pájaro, el veterano y fatigado Make Make se encontraba al borde de la jubilación. A los padres misioneros les resultó muy sencillo sustituir su débil monoteísmo por la nueva fe en el Dios de los cristianos.

El rostro de Camargo se arrugó en una mueca sarcástica.

– Conviene llevarse bien con los hombres cuervo.

– ¿Con quiénes?

– ¡Con los curas! -le aclaró el banquero, haciendo sospechar a Manumatoma que tenía alguna cuenta pendiente con la jerarquía eclesiástica. Y debía de ser así porque, acto seguido, el propio Camargo reveló-: De jovencito ingresé en el Seminario de Comillas. No se imagina lo que fue aquella experiencia.

– Aquí, en Pascua, los religiosos hicieron de todo -generalizó el historiador, a modo de velada crítica-, aunque debo reconocer que algunos fueron excelentes etnógrafos y antropólogos. Antes de que los ingleses expoliasen «La rompedora de olas», realizaron un notable trabajo de campo con la población nativa, casi extinguida, con la que se habían encontrado a su llegada en 1860. Por entonces, la isla estaba casi desierta. Apenas un par de desnutridos centenares de individuos habían resistido las enfermedades y levas de esclavos a las guaneras de Perú. Los misioneros recopilaron testimonios y leyendas, pero sin hallar huellas de otros dioses. Ya no quedaban templos ni cultos en Rapa Nui. La ceremonia del hombre pájaro había caído en desuso. Estas mismas casas barco de Orongo habían sido abandonadas. Los religiosos dedujeron que los gigantescos moais derribados sobre los ahus no eran dioses, sino ancestros, jefes, antepasados… Hombres, en una palabra, líderes de carne y hueso, arikis, hechiceros, sabios capaces de leer la escritura rongo rongo en bustrófedon, no descifrada hoy en día. Hombres, don Francisco -concluyó Manumatoma, manteniendo en su mecenas una brillante mirada-, mortales adorados por otros mortales. Simples humanos, como también lo fueron los hombres pájaro. Para mí, ese es el gran misterio de la isla.

– ¿Cuál? -indagó Camargo, al no deducirlo fácilmente.

Había escuchado al arqueólogo con total concentración. De la intensidad de su expresión podía desprenderse hasta qué punto estaba interesado en adentrarse en los enigmas de Pascua y en conocer sus posibles respuestas.

La del arqueólogo fue:

– De qué modo un pueblo primitivo, aislado del resto del planeta, supo elevar al hombre, en su edad de piedra, a centro y medida del mundo. A Europa le costó dos mil años, recuérdelo. Y el Renacimiento no alcanzaría esa dimensión sino de manera imperfecta y tardía, y siempre bajo la tutela de la Corona y de la Iglesia.

Manumatoma hizo una pausa. La fuerza del viento lo estaba dejando sin respiración.

– Aquí, en cambio, en Rapa Nui, en «el ombligo del mundo», el hombre tuvo la oportunidad de crearse a sí mismo, a su imagen y semejanza. Corría, tallaba, pescaba. Aprendió a cultivar, a sobrevivir, a nadar entre las corrientes… En otro momento, don Francisco, le referiré historias de pescadores que sobrevivieron a naufragios ocurridos a muchas millas de la costa… Antes del colapso, cuando aún abundaba la vegetación, los indígenas fueron conscientes de estar habitando un paraíso terrenal. Aislado, de acuerdo, pero, al fin y al cabo, un trozo del divino jardín de la creación. Cada uno de aquellos rapa nui intuía que en su interior latía un dios, un moai, un hombre pájaro que se iría revelando a medida que ellos fuesen asimilando las leyes de la naturaleza y el origen del mana.

– Hábleme de ese poder -rogó Camargo, fascinado.

– ¿El mana? Es la lucidez, el aliento divino, la iluminación… Es la suprema sabiduría, cuya posesión autoriza a gobernar y a juzgar.

– ¿Quiénes poseían mana?

– Los sabios, los reyes, los hombres pájaro -enunció el arqueólogo.

Camargo ensayó una broma.

– Ese mana no nos vendría nada mal hoy en día. Debería poder fabricarse.

Manumatoma aprovechó para halagarle.

– En ese caso, seguro que lo comercializaba usted.

– No le quepa duda -rio el millonario; su risa no era muy diferente del rugido del viento-. ¡Eh! -añadió, señalando el cielo-. ¿Qué es eso?

El profesor se protegió la frente con la mano. Había dejado de llover y, ganando la batalla a las nubes, el sol asomaba con fuerza. Lo que Camargo acababa de ver parecía un gran pájaro. En cuanto se hubo acercado más, Manumatoma pudo identificar su especie.

– Es un albatros. -Y añadió, con melancolía-: A muchos nos gustaría ver manutaras, pájaros fragata y gaviotines como los que antaño anidaban en los islotes, pero el pasado nunca vuelve.

El banquero volvió a asombrarle:

– Y a mí me habría gustado ser un hombre pájaro.

– Entiendo -afirmó el arqueólogo, pero con la duda de haberle comprendido-. Hay una posibilidad de que cumpla su sueño -le apuntó-. Todos los años, a modo de conmemoración del mito, se celebra una fiesta popular, la Tapati. Los jóvenes se tatúan y suben hasta aquí, hasta Orongo, para recrear los cultos del tangata manu. Si usted desea participar…

Camargo le cortó en seco.

– Esa clase de sucedáneos no me interesa.

Su tono era áspero. Manumatoma decidió que era hora de poner fin a la visita.

– ¿Volvemos a Hanga Roa?

– Regresemos -aceptó el banquero, con un gutural tono de voz-. No crea que voy a echar en saco roto sus explicaciones, profesor, pero tiene que seguir hablándome de los hombres pájaro. Quiero saberlo todo acerca de ellos.

– Mis conocimientos están a su disposición -asintió Manumatoma, sin adivinar a qué podía obedecer exactamente su obsesión.

Camargo empezó a descender la montaña por delante del historiador. Las ruinas de Orongo le habían embrujado y decidió regresar allí en cuanto le fuese posible.

Capítulo 7

Felipe Pakarati, maestro de la pukuranga, o escuela, de la isla de Pascua, desvió la mirada hacia la ventana sin cristales del aula donde estaba enseñando historia de Polinesia. Un cormorán acababa de posarse en el tejado de la iglesia y su aleteo había llamado su atención.

Con mayor motivo, a Pakarati le hubiese sorprendido que se tratara de un pájaro fragata, porque hacía mucho tiempo que esa especie había desaparecido del entorno isleño. Siglos atrás, los primitivos clanes de Rapa Nui celebraban la puesta del primer huevo de manutara con la ceremonia del hombre pájaro, cuya rivalidad podía derivar en sangrientas guerras.

«Como la que libraron los orejas grandes contra los orejas pequeñas», recordó Pakarati, mirando distraídamente al cormorán.

Era raro verlos en las calles de Hanga Roa. Normalmente, no se alejaban de los islotes o del amparo de los acantilados, donde colgaban sus inaccesibles nidos.

Abstraído en sus pensamientos, Pakarati se quedó un rato contemplando la calle. Era día de mercado. A pesar del mal tiempo, había bullicio. Los perros ladraban al paso de orgullosos jinetes a lomos de caballos cuyas crines habían sido cepilladas con esmero. La mente del maestro sobrevoló las techumbres de vulcanita de las casas que rodeaban la escuela, proyectándose hacia el suroeste de la isla, hasta las ruinas del poblado de Orongo, en el volcán Rano Kau.

Ese lapsus tenía su explicación: Pakarati estaba escribiendo un ensayo sobre el mito del hombre pájaro. No tenía editor, pero alentaba la esperanza de que, en el futuro, el Consejo de Ancianos publicase su trabajo. Por pudor, pues él mismo formaba parte de la asamblea del Consejo, ni siquiera había llegado a plantear ese proyecto. Confiaba en que lo hiciera alguno de sus compañeros de lucha, cualquier otro líder de la comunidad rapa nui.

Felipe Pakarati era uno de esos líderes. Su rocosa personalidad y sus ideas extremistas le habían hecho destacar entre su etnia, pero no había logrado aún alcanzar su más ambicioso y secreto propósito: convertirse en un escritor reconocido entre las islas Marquesas y Nueva Zelanda, en Chile, en España y en otros lugares de un planeta que conocía más por su colección de documentales que por haber viajado al exterior de la isla de Pascua. Prácticamente, no había salido de su tierra natal.

De vez en cuando, el maestro proyectaba en clase una de esas películas para ofrecer a sus alumnos referencias sobre lugares situados a miles de kilómetros de su pequeña isla anclada en el océano Pacífico. Después de verlas, el promontorio volcánico que los antiguos habían llamado Te Pito o Te Hernia les parecía, más que nunca, «el ombligo del mundo».

A sus treinta años, casado, sin hijos, con una bella economista rapa nui llamada Mattarena Hara, Felipe Pakarati había publicado dos libros de poemas. Uno en lengua vernácula, en castellano el otro. El periódico pascuense -la hoja de noticias, en realidad, que editaba el Museo Englert- se había hecho eco de ambos, pero en la lejana capital, en Santiago de Chile, nadie se había tomado la molestia de escribir una crítica.

El cormorán desplegó sus alas y fue alejándose en dirección al mar.

Pakarati se incorporó y rodeó su mesa, fabricada con una vieja puerta. Había olvidado sus gafas en casa, por lo que tuvo que escudriñar a lo largo de la pizarra sus propias notas escritas con tiza. En cuanto lo hubo hecho, se sintió capacitado para seguir hilvanando su lección sobre los movimientos revolucionarios en la isla de Pascua y sobre el nacimiento de la conciencia nacional rapa nui.

– En nuestra edad contemporánea -continuó, hablando frente a sus cuatro hileras de alumnos sentados-, ese fenómeno político tardó en cuajar. De hecho, no lo hizo hasta que los indígenas no hubieron soportado décadas de opresión por parte del Estado, el capital y la Iglesia. La Compañía Explotadora de la Isla de Pascua no se llamaba así por capricho. Sus administradores exprimieron sin piedad a nuestros antepasados. Más que como seres humanos, fueron tratados como bestias de carga. -Pakarati hizo una pausa para comprobar que había recuperado el interés de la clase. Le pareció que así era y prosiguió-: Desde la implantación de la mencionada Compañía en el último tercio del siglo XIX, y hasta la rebelión de María Angata, nuestros tatarabuelos y bisabuelos no cobraron jornal.

– ¿Ni un peso? -preguntó uno de los alumnos adolescentes, de nombre Naima Hopu, hijo de un pescador de langostas.

– Ni uno -subrayó Pakarati-. Los muy desdichados trabajaban de sol a sol, diez, doce horas seguidas sin descansar ni recibir un níquel de la Compañía Explotadora.

El maestro había vuelto a pronunciar con ferocidad el adjetivo «explotadora». Un par de décadas atrás, en esa misma escuela, Juan Litano, educador de varias generaciones, cuyos restos descansaban en el cementerio marino, había utilizado esos mismos y enfáticos recursos para condenar los abusos coloniales.

– ¿Cómo retribuían a los nuestros? -preguntó Elisabeth Puo, nieta del presidente del Consejo de Ancianos y una de las más prometedoras alumnas de la pukuranga-. ¿De qué modo les pagaban?

– Entregándoles por caridad atados de ropa vieja que las corbetas militares transportaban desde Valparaíso -repuso con indignación Pakarati-. Más un poco de comida, equivalente a sesenta centavos diarios, para evitar que muriesen de hambre y pudieran seguir trabajando en beneficio del capital extranjero.

– ¿Qué tipo de trabajos les obligaban a hacer? -quiso saber otra de las jóvenes rapa nui.

– Esquilar ovejas. Cientos, miles de ovejas. Aplanar caminos y levantar cercas desde las cinco de la mañana. La disciplina era militar y medieval el castigo. La más leve desobediencia se pagaba con el látigo o con una vara rematada en púas de hierro. Humillados, indefensos, nuestros antepasados recibían los golpes de los capataces amarrados a un árbol.

– ¿Castigaban a las mujeres? -preguntó otro chico desde la última fila.

– Con la misma crueldad que a los hombres -afirmó un tenso Pakarati, cuyo tono fluctuaba entre la compasión y la ira-. Y, como ellos, con la espalda desollada, en carne viva, permanecían uno o dos días maniatadas al tronco, para escarmiento general. Pero María Angata iba a acabar con tanta ignominia.

Una mano se alzó en el primer banco. Pertenecía a uno de los alumnos menos aventajados de la pukuranga, Chimo Motonui, hijo de un bailarín del grupo étnico Kari Kari.

– ¿Quién fue esa?

– Solo por preguntarlo debería mandarte a esquilar ovejas -gruñó el maestro, pero con una expresión tan cómica que hizo reír a la clase entera-. Es como si yo te preguntara por el delantero centro del Colo Colo.

– Se llama…

– Celebro que sepas tanto de fútbol, Chimo -le interrumpió su tutor, sustituyendo la ironía por una actitud autoritaria-, pero te recuerdo que estamos en clase de historia.

– La del fútbol me interesa más.

La réplica de Pakarati fue críptica.

– ¿Más que lo que mi bisabuela hizo por ti?

En la clase se hizo un silencio.

– María Angata era mi bisabuela -desveló Pakarati, tras otra de sus enfáticas pausas-. Seguramente, tatarabuela de algunos de los que aquí estáis. -El profesor señaló a los hermanos Ariki, portadores del apellido de los antiguos reyes y sabios pascuenses-. En cualquier caso -añadió, regresando a su mesa-, voy a pediros que os fijéis bien en nuestra líder indigenista porque de ahora en adelante os pediré algo.

– ¿El qué? -preguntó otra voz.

– Que nadie olvide quién fue.

Pakarati abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó un cilindro que procedió a desenrollar y colgar de un ángulo de la pizarra. Se trataba de una fotografía ampliada de la catequista María Angata, una indígena analfabeta formada por los misioneros franceses en la lectura y enseñanza de los textos sagrados. Heroica revolucionaria, para unos; profetisa o bruja, para otros.

El maestro invitó a sus alumnos a concentrarse en la fotografía. En esa imagen, de 1914, la mujer que había osado alzarse contra el dominio de la Compañía Explotadora debía de contar alrededor de sesenta años. Sus rasgos polinésicos aparecían demacrados, con las mejillas hundidas como las de las primitivas estatuillas pascuenses talladas en sándalo. Bajo un cielo sin nubes, María Angata aparecía sentada en una pradera. Una túnica de algodón con más de un remiendo la cubría, dejando sus brazos al aire. Sus sarmentosos dedos sostenían un rosario de cuentas de madera de toromiro. Pero lo más inquietante eran sus ojos, perturbados por una mirada profética. Su fanático brillo no lograba ocultar un brote de locura.

Los alumnos de la pukuranga la observaron con una mezcla de curiosidad y ese indefinible respeto que nunca dejaban de experimentar frente a los moais o frente a los petroglifos del hombre pájaro grabados en las rocas de Orongo.

«Ojalá que el sacrificio de María Angata guíe sus jóvenes mentes», deseó el maestro.

Los chicos parecían impresionados. Satisfecho por el efecto obtenido, Pakarati sacó otro cilindro y procedió a desenrollar un segundo póster. En esta ocasión, se trataba de un retrato de grupo.

– Esta segunda fotografía, también de 1914 -explicó-, fue tomada junto a la antigua iglesia y originalmente revelada con nitrato de plata. Podéis acercaros para ver con detalle a los héroes de nuestro rebelde ejército. Tal vez reconozcáis a algún pariente. Todos llevan vuestra sangre, todos son antepasados vuestros. Y ya sabéis que en Rapa Nui los ancestros no es que sean como dioses; es que son nuestros dioses.

Los alumnos se levantaron y se dispusieron frente a la pizarra. En el exterior se oían motores de camionetas y 4x4 transitando por la avenida Policarpo Toro, pero su estrépito no les molestó. Observaban la foto de los sublevados como si integrasen una familia, el linaje que les había antecedido en los crueles tiempos de la esclavitud. La sorda voz de la historia les susurró que aquellos resistentes habían sido precedidos a su vez por generaciones de ancestros, en una retrospectiva sucesión de vírgenes, guerreros, chamanes, monarcas y hombres pájaro desvaneciéndose en la misteriosa noche de los mares del sur.

No todos los revolucionarios eran adultos. En el primer plano de la fotografía coral podía verse a unos cuantos niños vestidos con blusones, el pelo cortado estilo casco. «A bacinilla», según dirían los tradicionales barberos españoles. En cambio, las cabelleras de las niñas caían lacias, aunque hirsutas, en torno a sus ovalados rostros. Arrodilladas tras ellos, sus madres habían posado como jóvenes diosas de carne y luz, sus sensuales labios y sus inmensos ojos irradiando confianza y pasión.

Los varones compartían su misma lisa y translúcida piel, pero su aspecto era hosco. La mayoría de ellos portaba armas, hachas, cuernos de res o las mazas con que sus antepasados recibieron a los primeros misioneros de los Sagrados Corazones, llegados para evangelizar la isla y sustituir el culto de Make Make y de los hombres pájaro por la fe en Dios y en Cristo resucitado.

– En Rapa Nui -afirmó Pakarati, tras encadenar algunas consideraciones de su cosecha sobre el levantamiento de María Angata-, nadie sabía qué era el mal. No existía un término concreto para designar al «diablo». Los misioneros tuvieron que inventarse un demonio, al que llamaron tiaporo.

Pero el verdadero Satanás llegaría después. Y no era el tiaporo de los misioneros ni tenía pezuñas y rabo. Voy a presentaros al auténtico demonio de la isla de Pascua -añadió el profesor, procediendo a desenrollar otra ampliación gráfica.

Una imagen de mister Percy Edmunds, administrador general de la Compañía Explotadora, enervó a los adolescentes de la pukuranga. Apoyado en un borrico, junto a uno de los muros de piedra que dividían los pastizales, mister Edmunds, tocado con una especie de salacot, posaba con una mano en la cadera, en una actitud que revelaba dominio de sí y desdén hacia cuanto le rodeaba.

A la vista de aquel símbolo del despotismo colonial, un nítido repudio afloró en los alumnos. Pakarati aprovechó su reacción para mostrarles otros dos carteles con imágenes del ariki Jotua y del catequista Nicolás Pancracio, lugarteniente de María Angata.

Apenas quedaba sitio en la pizarra cuando el maestro se decidió a exhibir la fotografía del arca, que había reservado para el final. Ordenó a sus alumnos que volvieran a sentarse y se dispuso a retomar la palabra. Su tono adoptó un registro bíblico.

– Esta es el arca de María Angata, símbolo de la lucha contra la Compañía Explotadora y la opresión capitalista. Fue construida en medio de la más absoluta reserva. A fin de preservar su secreto, sus artífices debieron someterse a la purificación del ayuno y la oración. Solo trabajaban de noche, tras haber dedicado otra extenuante jornada a beneficio del explotador. Cuando estuvo concluida, el arca quedó instalada en la sacristía de la iglesia, cubierta con un paño. Con ocasión de las grandes celebraciones, los fieles la portaban en procesión. Se entonaban salmos, se bailaba alrededor suyo. El arca vino a reforzar el divino don, el mana de María Angata, su doble condición de evangelista elegida por Dios y de mujer impregnada por el espíritu de los antiguos ariki, de quienes había heredado el tapu, la facultad de establecer prohibiciones. Sí -fue epilogando Pakarati, con la mirada abrasada por un fuego interior-, María Angata fue la última rapa nui que reunió el mana de los atua, de los antepasados, y el tapu, la facultad de legislar, de imponer prohibiciones e interpretar la voluntad de los dioses…

El maestro se había emocionado. Para disimularlo, miró su reloj.

– Es la hora por hoy, pero la lección no ha concluido. Mañana seguiremos hablando de María Angata, de cómo fue juzgada por un tribunal militar en la corbeta Baquedano, de cómo murió y de cómo las autoridades chilenas hicieron lo imposible para borrar su memoria.

Pakarati se refugió en otra de sus retóricas pausas, pero las lágrimas que se agolpaban en sus ojos no eran fingidas. Le fallaba la voz y a duras penas pudo concluir con una alocución que tuvo un aire de soflama.

– ¡Nunca perdáis la vuestra, jóvenes rapa nui! En la memoria de nuestro pueblo descansa el futuro de nuestra comunidad y de nuestra isla. ¡De nuestra nación! -gritó, sintiendo que un ansia de libertad le sacudía el cuerpo con una descarga eléctrica.

Capítulo 8

– ¿Qué es eso? -preguntó Sara Labot, la mujer más baja y bronceada de las dos que se hallaban sentadas en el jardín de la casa de El Tejo, elevando los ojos hacia un cielo sin nubes-. ¿Un águila real?

– Yo no lo diría -repuso la otra.

Estilizada y pálida, como siempre, pero con los rasgos propios de una mujer que se acercaba a la madurez de sus treinta y cinco años, la inspectora Martina de Santo estaba dejando de ser joven. Sin embargo, apenas había cambiado. Su delgadez seguía aportándole una apariencia incisiva y su actitud continuaba siendo distante. Como si, había pensado Sara nada más recibirla y ponerse a charlar con ella, la inspectora nunca dispusiera de suficiente tiempo para cambiar el chip de su estresante trabajo.

Ambas mujeres observaron las evoluciones de aquel pájaro que se iba alejando hacia la costa batiendo pesadamente sus alas.

– Si estuviese Jesús, nos sacaba de dudas -aseguró Sara.

– No sabía que tu marido entendiese de aves.

– Desde que vivimos en el campo, se ha aficionado a la naturaleza y se ha convertido en un experto en toda clase de plantas y pájaros. -Sara sonrió luciendo una blanca dentadura, producto de sus frecuentes visitas al gabinete odontológico-. De pájaras, menos mal, no entiende tanto.

Ella misma celebró su broma con una de sus características risas, que solían tener efectos contagiosos. No así en Martina. Más por cortesía que porque realmente le hubiera hecho gracia, la inspectora se limitó a acompañarla con una sonrisa estándar.

Brillaba con rabia un sol bajo de mediodía. La luz era nítida, el aire transparente, y el calor empezaba a apretar. Faltaba poco para Navidad, pero el tiempo, más que otoñal, parecía querer precipitar la primavera.

La inspectora se quitó la cazadora y la colgó del respaldo de su silla. Se había puesto unos ajustados vaqueros negros que realzaban su estrecha cintura. Igualmente comenzaba a agobiarle su jersey de cuello alto, pero debajo solo llevaba el sujetador. En los últimos tiempos no había salido al campo y seguramente por eso, y por sus excesos con el tabaco, se sentía asfixiada por la abundancia de oxígeno. La atmósfera de El Tejo era limpia, con un ácido aroma a las algas marinas arrastradas por la marea hasta las playas cercanas.

– Fuiste muy afortunada casándote con Jesús -comentó Martina-. Es un excelente marido. Y un gran abogado.

– Supongo que en esto último tienes más experiencia -ironizó Sara.

El nuevo chiste era más inspirado. Martina sonrió.

– Le he visto actuar en numerosos juicios. Transmite honestidad.

– Está enamorado de su profesión -aseguró su mujer.

– Y de ti -añadió la inspectora.

La señora Labot saboreó su vino y consultó su reloj antes de aducir, de manera sorprendente para Martina:

– No es oro todo lo que reluce.

La inspectora inquirió, extrañada:

– ¿Acaba de abrirse el capítulo de quejas?

La voz de Sara sonó un poco más hueca, como si la estuviera impostando:

– Créeme, Martina. Entre estar casada con un abogado defensor persuadido de que media humanidad depende de él y seguir soltera no hay la menor diferencia. Jesús se pasa el día fuera de casa. Cuando está, es como si no estuviera. Se sirve un coñac, sube las escaleras y se encierra en el estudio de la torre. Un señor en su castillo no estaría más aislado que él. No responde aunque le llame. Solo vive para sus papeles. Siempre está tomando notas, preparando sus intervenciones como si fuese a actuar en el Juicio Final.

– Alguna distracción tendrá.

– Ninguna. No ve la televisión. Nunca vamos al teatro ni al cine.

– ¿No tiene aficiones? ¿Algún hobby?

– El golf, pero jugamos a horas distintas. Al menos -añadió Sara con ironía-, compartimos entrenador, factor que, agregado a los problemas con el servicio doméstico, nos proporciona tema de conversación, cuando esta es inevitable.

La inspectora alargó la mano hacia la mesa para coger uno de sus cigarrillos. Lo encendió y procuró imprimir a su tono un barniz de complicidad.

– Si las consecuencias de tu matrimonio se reducen a la falta de consecuencias, no adivino la razón de tus quejas. Muchas mujeres casadas podrían confeccionar una larga lista de razones por las que son víctimas del abandono o la insatisfacción, cuando no de peores tratos.

A su vez, Sara encendió uno de sus cigarrillos bajos en nicotina. Llevaba una falda de piel de melocotón y una camisa rosa palo que resaltaba su opulento escote. Había cruzado la frontera de los cuarenta, pero seguía siendo una mujer atractiva.

– ¿Puedo preguntarte una cosa, Martina?

– Si la pregunta es «¿por qué no te has casado?», la respuesta es no.

La expresión de Sara reveló incredulidad.

– ¿Cómo sabías que iba a preguntarte exactamente eso?

– Por un sencillo mecanismo de asociación de contrarios.

– ¿Un método, quieres decir?

– Eso es.

– ¿Y en qué consiste?

– Basta con situar al otro en tu tesitura y traspasarle el antónimo de tu inquietud -explicó Martina, con un deje en el que solo muy sutilmente podría entreverse un barniz de comicidad-. Si estás enfermo, te interesarás por su salud. Si has hecho fortuna, en cómo se gana la vida. Y si, como parece ser tu caso, tu matrimonio, al margen de las ausencias de Jesús y de tus lamentos, a todas luces injustos, sigue ocupando el núcleo central de tu vida, en el momento en que pasemos a analizar tu condición de larvada felicidad te interesarás por mi imperfecto, por incompleto, estado de soltera.

– ¡Qué norma más curiosa! ¿Funciona igual con hombres que con mujeres?

La cuestión no parecía tener mayor relieve, pero la inspectora no repuso de inmediato. Se tomó unos segundos de reflexión, aplicando un par de vigorosas caladas a su cigarrillo antes de matizar:

– Las mujeres nos hallamos más próximas que los hombres al origen de las pasiones y…

– Somos más alegres -añadió Sara, para quien el humor era una piedra angular, deseosa de allanar la conversación hacia derroteros más asequibles.

– Puedo estar relativamente de acuerdo, aunque nuestra alegría es curativa.

– ¿En qué sentido?

– Conjura el dolor, que nos es innato.

Ahora fue Sara quien, como si la aseveración de su amiga la hubiera sumergido en un arduo dilema, se refugió en una meditativa actitud.

– ¿Y si queremos causar daño -preguntó, al fin- también sonreiremos?

– ¿Conoces a alguna mujer que golpee de frente? -replicó la inspectora.

– En cualquier caso, lo hará donde más duela.

– Eso es seguro, pero obedeciendo a una táctica.

Sara entrecerró los ojos.

– Ponme un ejemplo.

Martina lo encontró al instante.

– Piensa en las envenenadoras.

– ¡No estoy planeando envenenar a nadie!

– Ni yo pretendía sugerirlo.

– Aunque a veces -bromeó Sara- le pondría a Jesús matarratas en el café. Pero me ha llamado la atención algo que acabas de decir. ¿De verdad crees que los hombres han dejado de ser apasionados?

– Buena parte de ellos confunde posesión y pasión -opinó Martina, mojándose los labios en su copa de vino-. No comprenden que renunciar a la propiedad del otro es el único modo de evitar el deterioro y fracaso del amor. Muchos son los llamados a ese generoso acto de negación y muy pocos…

– O ninguno…

– … los elegidos -remató irónicamente la inspectora.

– En mi época, los chicos eran más románticos -evocó Sara, insistiendo en trasladar la charla a parámetros un poco más triviales-. De puro previsibles, incluso un tanto simplones. Jesús se me declaró con bombones y rosas. Fue mi tercer novio.

– Y el definitivo.

– Eso quisiera creer.

A Martina le pareció que por el resquicio de esa humorística coletilla acababa de escapársele a Sara una involuntaria alusión de otro tipo, y de cierta relevancia, referida a su vida doméstica, y se preguntó si el matrimonio Labot no estaría atravesando una crisis. Para desterrar esa idea preguntó con aire ligero:

– ¿Qué ha sido de los otros dos?

– Lo ignoro. Supongo que se habrán convertido en un par de respetables señorones, con sus respectivas barrigas y calvas. ¡Ay, Dios! ¿Qué sucede con mi memoria? ¡Cada vez recuerdo menos cosas! ¿Se me declararon? ¿Cómo lo hicieron? Disfrutaba con mi pandilla, lo pasaba genial haciendo gamberradas y riéndome de los tíos, pero he olvidado tantas cosas… Mis recuerdos envejecen, como yo -volvió a quejarse Sara, aunque su risueño rostro, desmintiendo el sentido de sus palabras, indicaba que en absoluto consideraba desperdiciado el tiempo vivido-. ¿Sabes cuántos años van a caerme? ¡Cuarenta y dos! ¡Dichosa tú, soltera y joven, sin cargas, libre para entrar y salir!

Los labios de la inspectora De Santo se fruncieron en un escéptico ribete.

– A menudo una sale y no hay nadie fuera.

– ¿Qué acabo de oír? ¿Será posible? ¡Estás preciosa, Martina, debes de tener una legión de admiradores! Me los imagino bailándote el agua… De nosotras, las pobres casadas, nuestros maridos solo admiran la tolerancia… Aunque esa virtud -y Sara volvió a hacer campanear su risa- puede ser muy perjudicial para las cervicales.

– ¿Qué tienen que ver las vértebras con nuestra conversación?

– Piensa mal y acertarás.

– ¿Se trata de una adivinanza?

– Los cuernos siempre lo son.

Sara volvió a celebrar su última ocurrencia con otra de sus alegres carcajadas. Simultáneamente bebió, lo que la hizo atragantarse y toser. Apagó la tos con otro sorbo de vino y se dio una palmada en las rodillas.

– ¡Si son las dos y media, Jesús! El otro Jesús, el mío, el que de verdad me hace jurar en hebreo, me prometió estar aquí a las dos en punto. ¡Hombres! ¡Abogados! Nada me extrañaría que de repente nos llame con una excusa cualquiera, para justificar el plantón que nos debe de estar preparando.

La inspectora decidió romper otra lanza por el marido ausente.

– No seas gruñona. ¡Pobre Jesús, si es un santo!

Detrás de ellas, a unos quince pasos, el arrebolado rostro de una criada asomó por la ventana de la cocina.

– ¡Al teléfono, señora!

– ¿Quién es?

– ¡El señor!

Sara masculló:

– Lo sabía.

La inspectora volvió a interceder por su amigo Labot.

– No seas dura con él.

– Me aconsejas mal, Martina. De vez en cuando, conviene enseñar los dientes.

– Si lo haces, entrarías en contradicción con tu íntima naturaleza.

– ¿Vas a ponerte trascendental?

– Debe de ser el saludable efecto del aire libre.

– Ya que has empezado, dime: ¿cómo es mi íntima naturaleza?

– Hasta ahora, bondadosa.

Como para desmentirlo, Sara retorció el pitillo en el cenicero.

– ¿Es esa tu educada manera de llamarme alma cándida? ¡Por más que esté casada con Jesús Labot, vas a ver cómo trato a ese famoso abogado!

Capítulo 9

Era pura pantomima, nada más que un simple y doméstico juego. La inspectora lo sabía y sonrió.