ПУТЬ К «ГРАНМЕ»

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Вопрос: Ваша национальность, ваше происхождение? Ответ: Вы знаете, и это всем известно, - я родился в Аргентине.

В один из февральских вечеров 1969 года мы сидим в просторной гостиной Альберто Гранадоса, в гаванском пригороде Мирамар. За столом - дон Эрнесто Гевара Линч, Альберто и я. Время от времени к нам присоединяется жена Альберто - Хулия, венесуэлка. Вспоминаем детские и юношеские годы Че.

За окнами хлещет тропический ливень. Потоки воды обрушиваются на виллу. Сквозь жалюзи сверкают молнии. Гремит гром. Впечатление такое, что где-то рядом грохочут пушки. Невольно думаешь: хорошо в такое ненастье находиться под крышей, а каково человеку, если ливень застигнет его в горах или в манигуа, как кубинцы называют покрытое колючим кустарником поле.

Ученые называют тропики печальными, но они и грозные. Жить в тропиках трудно и часто опасно. Чтобы добыть себе на пропитание, здесь тоже нужны мужество, упорство, железная воля, находчивость и, конечно, удача.

Отцу Че под семьдесят. Он среднего роста, подтянут. За стеклами в черепаховой оправе поблескивают лукавые глаза. Говорит с характерным для жителей Ла-Платы акцентом, по которому сразу можно определить аргентинца. И, как все аргентинцы и уругвайцы, часто употребляет междометие "че". Знатоки утверждают, что свое "че" аргентинцы заимствовали у индейцев гуарани - на их языке оно означает "мое". Но в устах жителей пампасов "че" выражает в зависимости от интонации и контекста целую гамму "страстей человеческих" - и удивление, и восторг, и печаль, и нежность, и одобрение, и протест.

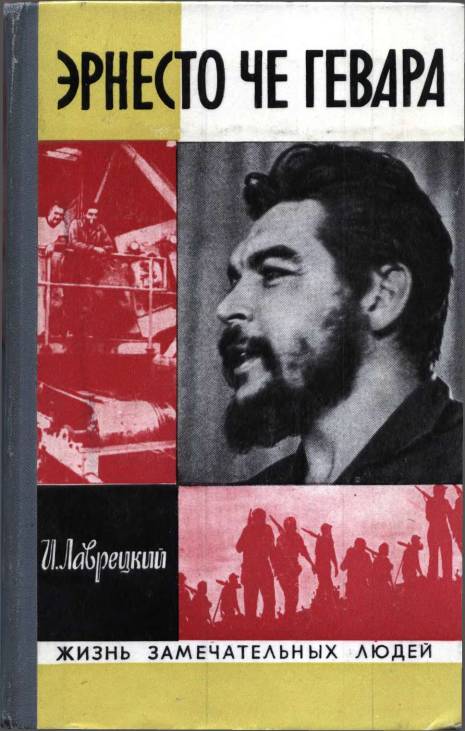

За пристрастие к этому междометию сына дона Эрнесто - Эрнесто Гевару кубинские повстанцы прозвали Че. Со временем это прозвище стало его боевым псевдонимом, срослось с его именем и фамилией. Он стал известен как Эрнесто Че Гевара и на Кубе, и во всем мире.

После свержения Батисты Гевара, став директором Национального банка Кубы, на банкнотах нового выпуска поставил подпись "Че", чем вызвал возмущение контрреволюционеров.

Когда его однажды спросили, уже после победы кубинской революции, как он относится к своему новому имени, он ответил: "Для меня "Че" означает самое важное, самое дорогое в моей жизни. Иначе и быть не могло. Ведь мои имя и фамилия - нечто маленькое, частное, незначительное".

- Чтобы уяснить себе, каким образом мой сын стал майором Че, одним из вождей кубинской революции, и что привело его в боливийские горы, - говорит мне дон Эрнесто, - следует приоткрыть завесу прошлого и познакомиться с предками нашей семьи. Скажу сразу: в жилах моего сына текла кровь ирландских мятежников, испанских завоевателей, аргентинских патриотов. По-видимому, Че передались по наследству некоторые черты наших беспокойных предков. У него в характере было что-то, что влекло его к дальним странствиям, к опасным приключениям, к новым идеям.

Я и сам в молодости был большим непоседой. Сперва у меня была плантация иерба-матэ[1] в далекой аргентинской провинции Мисионес, что на границы с Парагваем. Потом я строил дома в Кордове, Буэнос-Айресе и других городах моей страны. Учреждал строительные компании, часто прогорал. Так и не сколотил себе никакого состояния. Наживаться за счет других не умел, поэтому другие наживались за мой счет. Но я об этом не жалею. Ведь главное в жизни не деньги, а чистая совесть. Хотя мои финансовые дела никогда не были блестящими, все дети, а их у меня пятеро - получили высшее образование, что называется, вышли в люди. Но больше всего, конечно, я горжусь Эрнестом. Он был настоящим мужчиной, настоящим борцом.

Мы пьем горячий кофе, настоящий "тинто" (крепкий), который по венесуэльскому рецепту приготовила Хулия.

- К сожалению, я не могу угостить вас "матэ", - говорит Альберто, - из-за проклятой блокады его не так-то легко получить из Аргентины. Но и "тинто" неплохой напиток в ненастную ночь, тем более если на столе, кроме "экстра-секо", еще и бутылка русской водки.

Хулия осуждающе смотрит на нас: у ее мужа больная печень и врачи запретили ему прикасаться к спиртному.

- Я, грешным делом, люблю пригубить рюмочку, - оправдывается Альберто, - а вот Че не был любителем спиртного. Он рано пристрастился к ароматическим противоастматичесним сигаретам, на Кубе же полюбил сигары - "табако". Он утверждал, что они спасали его от приступов астмы. Он действительно знал толк в хороших "табако" и курил почти непрерывно.

- Итак, молодой человек, - продолжает свой рассказ дон Эрнесто, - как я уже сказал, нам необходимо углубиться в историю. Вам, как историку, это будет тем более полезно. Когда был свергнут Батиста и Че стал знаменитостью, газеты пошли писать о нем всякие небылицы. Некоторые журналисты даже высказывали сомнение, что он аргентинец. Нашлись и такие, которые утверждали, что он русский, выдающий себя за аргентинца. Но мы аргентинцы, и притом коренные, а таких в нашей стране, населенной главным образом выходцами из Европы, не так уж много. По моей линии Че аргентинец двенадцатого поколения, по линии матери - восьмого. Более древний аргентинский род, чем наш, пожалуй, трудно и сыскать в моей стране. Начну с наших предков. По испанскому обычаю мы носим две фамилии. По отцу я Гевара, по матери - Линч. Предки моего отца, испанцы, поселились в Аргентине еще в колониальное время.[2] Они обосновались, в пограничной с Чили провинции Мендосе и занялись здесь земледелием. Мендоса, как вам, конечно, известно, в начале прошлого века служила базой для армии нашего освободителя - генерала Хосе де Сан-Мартина. Под его началом и было свергнуто испанское господство в Аргентине. Из Мендосы армия Сан-Мартина перешла в Чили и оттуда тоже изгнала испанцев, затем освободила Лиму, столицу вице-королевства Перу. Тем временем в Аргентине началась гражданская война. Сан-Мартин был вынужден подать в отставку. Колумбийские войска под командованием Симона Боливара и маршала Сукре завершили освобождение Перу.

Гражданская междоусобица в Аргентине окончилась в 1829 году - власть в Буэнос-Айресе захватил генерал Хуан Мануэль Росас. Это был ставленник буэнос-айресовских скотоводов-богачей. Он беспощадно уничтожал своих противников, истреблял целые семьи, присваивал их имущество. Находился он у власти долгие 23 года.

В 1840 году, спасаясь от преследований Росаса, из Мендосы в Вальпараисо бежали мой дед по отцу Хуан Антонио и его брат Хосе Габриэль Гевара. Росас конфисковал их земли. Вместе с ними бежал в Чили и их сосед лейтенант Франсиско Линч. Его отец полковник Линч-и-Арандия был убит по приказу тирана. Земли Линчей также достались Росасу.

Основателем аргентинской ветви Линчей был ирландец Патрик, или, как мы его называем, Патрисио, участник освободительной борьбы против английского господства. Патрисио немало насолил англичанам. Они за ним охотились, он бежал в Испанию, а оттуда - в Аргентину, или, как ее тогда называли, губернаторство Ла-Платы. Здесь он женился на богатой креолке, наследнице большого скотоводческого имения в Мендосе. Это было во второй половине восемнадцатого века, еще в период владычества испанцев.

Запомните, молодой человек, Франсиско Линч - мой дед по материнской линии. А теперь послушайте, как будут развиваться события дальше. Франсиско Линч в поисках работы объехал все Чили, побывал у Магелланова пролива, на самом краю нашего континента. Затем его потянуло в соседнее Перу, и там он заболел холерой. Из Перу направился в Эквадор - там схватил оспу. Из Эквадора вернулся в Вальпараисо, где встретился вновь с братьями Гевара.

В то время в Вальпараисо проживало много аргентинских изгнанников - противников Росаса. В их числе - писатели Доминго Сармьенто и Бартоломе Митре, ставшие потом президентами Аргентины, Хуан Баутиста Альберди, один из выдающихся демократов нашей страны, сторонник и пропагандист французских утопистов. Они разоблачали преступления Росаса в местной печати, планировали против него заговоры. Но тогда Росас еще крепко сидел в своем президентском кресле, и попытки свергнуть его заканчивались гибелью смельчаков.

И вот однажды, это было в начале 1848 года, когда Линч и братья Гевара вместе с Сармьенто сидели в вальпараисском кафе и обсуждали последние аргентинские новости, прибегает их соотечественник, Хосе Карреас, и сообщает сенсационную новость: в Калифорнии открыты баснословные золотые россыпи! Карреас предлагает немедленно ехать туда. Обладание "презренным металлом " позволит вооружить патриотов и свергнуть Росаса.

Предложение Карреаса было по-разному воспринято завсегдатаями кафе. "Не успеете добраться до Калифорнии, - сказал Сармьенто, - как золотые жилы иссякнут, и вам придется не солоно хлебавши возвращаться в Вальпараисо".

Но молодость доверчива и безрассудна, что ей советы умудренных опытом старших! Франсиско Линч и братья Гевара заболевают "золотой лихорадкой" и готовы без промедления отбыть в Калифорнию.

Не прошло и нескольких недель, как будущие миллионеры плыли на двухмачтовой бригантине по направлению к Сан-Франциско, куда они благополучно и прибыли зимой 1848 года. Кстати, туда же направились тогда и многие чилийцы. О том, что им довелось пережить на чужбине, поведал миру Пабло Неруда в своей драматической кантате "Жизнь и гибель Хоакина Мурьеты".

В Сан-Франциско творилось нечто неописуемое. Город был забит золотоискателями всех стран, рас и народов. Прошло некоторое время, прежде чем наши мореплаватели смогли продать свою бригантину и направиться в обетованную долину Сакраменто, где, как они были уверены, их ждали несметные сокровища. Но в Сакраменто отбыли не все. Линч застрял в Сан-Франциско. Здесь он познакомился с молодой чилийкой Элоисой Ортис, вдовой английского моряка Эндрича, влюбился и женился на ней. Оставить молодую жену в Сан-Франциско, а самому податься на прииск? Или, может быть, взять ее вместе с собою? И то и другое казалось равно рискованным. Линч был настоящим кабальеро, он решился остаться в Сан-Франциско и попытать счастья здесь. Удача сопутствовала ему и дальше. Линч открыл в Сан-Франциско бар - салун "Пласерес де Калифорния" - "Прелести Калифорнии". Этот салун и стал для него золотоносной жилой. Линч разбогател…

От брака Линча с Элоисой Ортис родилась в Калифорнии дочь Анна. Запомните, молодой человек, Анна Линч Ортис - моя мать, бабушка Че.

- А что же случилось с братьями Гевара?

- О, это была истинная одиссея! Хуану Антонио и Хосе Габриэлю Гевара не повезло. Видать, у нас на роду написано: не быть нам миллионерами. Доставшийся им участок в долине Сакраменто оказался "пустым". За год они прорыли его вдоль и поперек, размыли тонны руды, и все понапрасну: золота там оказалось не больше, чем на дне этого бокала! Но, как говорится, нет худа без добра. Золотоискатели наши вернулись в Сан-Франциско злые, измотанные до предела. Тут и пригрел их Линч - дал работу в салуне "Прелести Калифорнии". Там они познакомились с местным аристократом доном Гильермо де Кастро, женатым на внучке испанского гранда Перальты, бывшего вице-короля Новой Испании, нынешней Мексики, от которой янки отторгнули Калифорнию. Гильермо де Кастро владел многочисленными поместьями, ему принадлежал даже Великий каньон в Колорадо.

Не думайте, молодой человек, что я плету вам всякую чушь, что все это не относится к интересующему вас вопросу. Напротив. Сейчас вы убедитесь, что Гильермо де Кастро и его сеньора, внучка вице-короля Перальты имеют самое прямое касательство к вашему покорному слуге, а значит, и к Че. Братья Гевара пришлись по душе дону Гильермо, и он назначил их управляющими своего скотоводческого ранчо "Сан-Лоренсо", что вблизи нынешнего города Сан-Диего. И не ошибся, ибо мои деды скотоводческое дело отлично знали. Не прогадали и братья Гевара, приняв предложение дона Гильермо, особенно же выиграл мой дед Хуан Антонио, ибо именно там, на ранчо "Сан-Лоренсо", и ждало его настоящее счастье. Здесь он познакомился с единственной дочерью дона Гильермо - Консепсион. Молодые люди полюбили друг друга. А где любовь, там в свадьба. По крайней мере, так было в те добрые, старые времена. Дон Гильермо радовался, что выдал свою дочь за аргентинца, человека испанских кровей. А деда моего женитьба сделала наследником всего имущества Гильермо де Кастро, в том числе и Великого каньона. Сразу скажу: все эти земли, как и Великий каньон, были потом обманным путем присвоены американскими властями. Наша семья долго судилась с ними. Дело дошло до Верховного федерального суда, но суд встал на сторону властей, а нам досталась только уплата судебных издержек, что составило по тем временам совершенно баснословную сумму. Впрочем, не будем жалеть об этом. Ведь если бы нам возвратили тогда земли, как знать, может быть, судьба нашей семьи повернула бы совсем в другую сторону и вместо героического майора Че, отдавшего свою жизнь за свободу Америки, где-нибудь жил бы, утопая в богатстве и роскоши, еще один бездельник…

Вы уж, наверное, догадались, что у моего деда Хуана Антонио и у моей бабки Консепсион родился сын. Да, это было именно так. Он родился в Соединенных Штатах, и его нарекли Роберто. Это был мой отец. Как и моя мать, он был, таким образом, урожденным гражданином Соединенных Штатов Америки. Вот какие сюрпризы преподносит нам иногда история! Но для того чтобы появился на свет я, мой отец Роберто Гевара, сын Хуана Антонио и Консепсион де Кастро, должен был жениться на моей матери, Анне Линч, дочери Франсиско Линча и Элоисы Ортис. И это произошло 26 лет спустя при следующих обстоятельствах.

У нас в Аргентине есть такая пословица: "Каждой свинье приходит свой смертный час". Пробил такой час и для Росаса. В 1852 году против него восстал губернатор провинции Энтре-Риос генерал Хусто Хосе де Уркиса. К нему присоединились все противники тирана, весь народ. Росас был свергнут, над Аргентиной вновь повеял ветер свободы. Когда эти добрые вести пришли в Сан-Франциско, Калифорнию, то ничто не могло удержать моего дедушку и его брата от немедленного возвращения домой. Он, как истый испанский гидальго, понимал, что первый долг мужчины - служить своей родине.

На сборы ушли считанные дни. Корабль быстро доставил их из Сан-Франциско в Вальпараисо, откуда, преодолев Анды, они прибыли в родную Мендосу. Разумеется, новое правительство немедленно возвратило братьям Гевара отобранные тираном Росасом земли. Наконец их жизнь снова вернулась в ее обычное русло.

Вы спросите: что же произошло с Франсиско Линчем, хозяином салуна "Прелести Калифорнии"? Сейчас скажу. Линч задержался на чужбине еще на целую четверть века. Причины? Кто в них разберется теперь. Возможно, ему было жаль покидать свой салун, возможно, что его удерживало многочисленное семейство. Ведь донья Элоиса, его жена, родила ему не более не менее как семнадцать детей. Но Калифорния есть Калифорния, а родина есть родина. И хотя все семнадцать детей дона Франсиско Линча родились в Соединенный Штатах, бывшего лейтенанта аргентинской армии в конце концов неудержимо повлекло обратно, в родные пампасы. В семидесятых годах он продал салун и со всем своим кланом вернулся на землю предков, в Мендосу, где вновь поселился в родовой гасиенде по соседству с друзьями, братьями Гевара.

Легко представить себе, с какой радостью встретили мои деды возвращение Линчей. Моему отцу Роберто исполнилось тогда двадцать шесть лет, а старшей дочери Линчей Анне - на год больше, и она еще не была замужем. Казалось, оба жили в ожидании этой встречи. Они поженились, и у них было одиннадцать детей. Шестым родился ваш покорный слуга - Эрнесто Гевара Линч.

Мой отец, Роберто Гевара, был по образованию землемер. Он занимал довольно видный пост в правительстве - был начальником Государственной комиссии по уточнению границ с Чили, Боливией, Парагваем и Уругваем. Он все время находился в разъездах, вел переговоры с нашими соседями. Можно сказать, что нынешние границы Аргентины были установлены при его непосредственном участии.

Теперь, молодой человек, разрешите сказать несколько слов о себе. Я учился на архитектурном факультете Национального университета в Буэнос-Айресе, но с перерывами - приходилось работать. От былых гасиенд моего дедушки мне остались одни воспоминания. У него, кроме моего отца, было еще много детей, а у моих родителей, как я уже сказал, их было одиннадцать. Это объяснит вам, почему мы жили не на ренту. И это хорошо, ибо никто из нас не стал паразитом.

- Скажите, дон Эрнесто, знаменитый аргентинский писатель Бенито Линч, автор книги "Стервятники "Флориды", к слову сказать, переведенной на русский язык[3] ваш родственник?

- Бенито - внук дона Франсиско Линча, приходится мне двоюродным братом. Вообще, у меня родственников бесчисленное множество, и всякие: богатые, среднего достатка, умные, глупые, известные и безвестные, революционеры и реакционеры. Один из моих двоюродных братьев, адмирал Линч, был послом Аргентины на Кубе незадолго до того, как туда прибыл мой сын. Среди Линчей есть даже немецкая ветвь. Одна из моих тетушек - дочерей дона Франсиско - вышла замуж за своего преподавателя музыки - немца и тем самым "подпортила" нашу родословную. Отпрыски этого брака стали последователями параноика Гитлера. А я всю жизнь был самым решительным врагом нацизма и фашизма. Эти взгляды разделяли моя жена и все мои дети. Еще в тридцатые годы наша семья принимала участие в аргентинском движении против фашизма и антисемитизма, в движении помощи республиканской Испании, а в период второй мировой войны - в движении солидарности с союзниками, в частности с деголлевской "Свободной Францией", к которой мы испытывали тогда особую симпатию.

Моя жена Селия де ла Серна-и-де ла Льоса, с которой мы поженились в 1927 году, принадлежала, как и я, к старинному аргентинскому роду. Мы даже были в отдаленном родстве.

Дядя Селии, Хуан де ла Серна, был женат на моей тетушке, одной из дочерей дона Франсиско Линча. Отец Селии, адвокат Хуан Мартин де ла Серна, вошел в историю Аргентины как основатель города Авельянеды, соседствующего с Буэнос-Айресом. Теперь Авельянеда - крупный индустриальный центр, где расположены наши знаменитые "фригорифико" - мясохладобойни. "Наши" - относительно, так как ими владеют "Свифт", "Армур"- и другие английские и американские компании. Я, однако, не сомневаюсь, что рано иди поздно эти фригорифико перейдут в собственность аргентинского народа, которому они по праву уже давно принадлежат.

Должен упомянуть, что в роду моей жены Селии тоже имеется свой испанский гранд. Не думайте, что она или я этим особенно гордились. Но нельзя игнорировать факты.

- По-русски, дон Эрнесто, говорится: "из песни слова не выкинешь".

- Вот именно это я и имею в виду. Я говорю о генерале Хосе де ла Серна-э-Инохоса, последнем испанском вице-короле Перу. Это его войска были разгромлены колумбийском маршалом Сукре в памятном сражении при Аякучо.

- Дон Эрнесто! Имя генерала Хосе де ла Серны упоминается Марксом и Энгельсом в статье "Аякучо",[4] в которой они описывают подробности этого исторического сражения, завершившего пятнадцатилетнюю войну за независимость Латинской Америки.

- Впервые слышу об этом, хотя не удивлен, ведь Маркс и Энгельс были универсальными учеными, они интересовались важнейшими событиями своего века, и сражение при Аякучо, окончательно закрепившее борьбу наших патриотов за независимость, не могло не привлечь их внимания.

Вернемся, однако, к моей жене Селии. Это была независимая натура; она не считалась с условностями нашей аристократической касты. Ее интересовала политика, по всем вопросам она высказывала свои собственные смелые, оригинальные суждения. И это несмотря на то, что она воспитывалась в закрытом католическом колледже. А может быть, именно благодаря этому, ведь Вольтер и Фидель Кастро тоже учились у иезуитов с известным всем результатом. Что касается религии, то и в этом вопросе у нас было полное согласие с Селией. Ни мы, ни наши дети в церковь не ходили. Селия в юности принимала участие в феминистском движении, боролась за предоставление женщинам избирательных прав. Одной из первых среди женщин Аргентины она села за руль автомобиля и даже отважилась поехать, в нарушение всех правил, по улице Флорида, а по ней разрешается лишь ходить пешеходам; одной из первых она отрезала косы, стала подписывать своим именем банковские чеки. В те годы ее поведение возмущало аристократов, ее считали экстравагантной, эксцентричной женщиной. Но то, что шокировало в ней других, нравилось мне - ее ум, ее независимый, свободолюбивый характер.

С чего мы начали нашу совместную жизнь? Селии досталась по наследству плантация иерба-матэ в провинции Мисионес. Вот мы и поселились там - хотели превратить ее в образцовое хозяйство. Цены тогда на иерба-матэ были высокими, недаром его называли "зеленым золотом". Я купил самые современные машины, попытался облегчить труд рабочих-сезонников - сборщиков этой культуры.

Аргентинцы большие охотники до иерба-матэ, они пьют его столь же много, как другие народы чай или кофе. Страстным любителем матэ был и мой сын. Наш поэт Фернан Сильва Вальдес говорит об этом приятном и целебном напитке:

Есть в тебе грубоватая резкость

И крепость ладони мужской,

Горький матэ.

Ты везде и повсюду со мной,

Когда весело мне и печально…

Я пригублю тебя , и отхлынет от сердца тоска,

Сгинут беды, и радость придет,

В моем доме невзгоды растают .[5]

Матэ доставляет людям радость, удовольствие. Но тем, кто выращивал эту культуру, матэ причинял неисчислимые страдания.

Рабочие плантации иерба-матэ находились на положении отверженных, каторжников, хозяин плантации распоряжался их жизнью и смертью, мог их безнаказанно избить и даже убить. Работали они не то чтобы за гроши, а за талоны - "вале", взамен которых получали в хозяйской лавке продукты второго сорта и всякую мелочь, причем хозяин сбывал им любую дрянь втридорога. Да к тому же отравлял их алкоголем, которого в лавке имелись неограниченные запасы. Любое организованное сопротивление рабочих жестоко подавлялось плантаторами и полицией.

Я первым делом отменил талоны и начал выплачивать рабочим заработную плату деньгами. Я также запретил продавать алкоголь на плантации. И сразу нажил себе врагов в лице окрестных плантаторов. Сперва плантаторы посчитали меня за сумасшедшего, но потом, убедившись, что я в здравом уме, стали называть коммунистом. По своим политическим симпатиям я тогда был радикалом, сторонником партии Гражданский радикальный союз. Это демократическая партия, ее глава президент Ипполито Иригойен, находившийся в то время у власти, сделал много полезного для страны, он выступал за независимую внешнюю политику, соблюдал конституцию. Плантаторы угрожали мне расправой. Тогда в Мисионес царил полный произвол. Местные власти, полиция были в руках плантаторов. Я не из робкого десятка, но рисковать Селией не считал себя вправе. Решил переселиться в Росарио, второй по величине город Аргентины, и открыть там фабрику по переработке парагвайского чая. Здесь 14 июня 1928 года и родился за месяц до положенного срока Че, которого Селия нарекла в мою честь Эрнесто. Мы его звали дома Тэтэ.

Мои планы открыть фабрику в Росарио тоже не увенчались успехом. Как раз разразился мировой экономический кризис. Экономика Аргентины, зависевшая от Нью-Йорка и Лондона, тоже сильно потерпела от кризиса. Сократилась внешняя торговля, цены на наше сырье на мировом рынке катастрофически упали, обанкротились многие фирмы, появилась безработица. Я не смог получить кредитов, на которые рассчитывал. Пришлось от планов стать фабрикантом отказаться и вернуться в Мисионес на плантацию.

2 мая 1930 года, я очень хорошо помню этот день, мы направились с Селией и Тэтэ в плавательный бассейн купаться. Селия была хорошей пловчихой и обожала плавать. День выдался прохладный, дул резкий, холодный ветер. Тэтэ вдруг закашлялся, стал задыхаться. Мы отнесли его немедленно к врачу, который констатировал у мальчика астму. Возможно, он простудился, возможно, что у него была врожденная склонность к этой болезни, которой в детстве страдала и Селия.

Тогда врачи были бессильны перед астмой. Теперь врачи утверждают, что астма аллергического происхождения. Но в те времена они не знали даже этого. Единственно, что они могли нам посоветовать, - это переменить климат. Мы выбрали Кордову, самую "здоровую" нашу провинцию, расположенную в гористой местности. Ее чистый, прозрачный воздух, насыщенный ароматом хвойных лесов, считается целебным. Без сожаления мы продали нашу плантацию, купили дом - "Виллу Нидию" в местечке Альта-Грасия, расположенном близ города Кордова, в двух тысячах метров над уровнем моря. Я стал работать подрядчиком по строительству домов, Селия смотрела за больным Тэтэ.

С того злосчастного 2 мая 1930 года у него почти ежедневно, вернее - еженощно, повторялись приступы астмы. Я спал рядом с его кроваткой и, когда Тэтэ начинал задыхаться, брал его на руки, качал и успокаивал, пока не проходил приступ и обессиленный мальчик не засыпал. Часто это случалось только под утро.

Вслед за Тэтэ у нас родилось еще четверо детей - Селия (нареченная в честь моей жены), Роберто (в честь моего отца), Анна Мария (в честь моей матери), Хуан Мартин (в честь отца моей жены). Все они, как и Тэтэ, получили высшее образование. Дочери стали архитекторами, Роберто - адвокат, Хуан Мартин - проектировщик. Росли они нормально, особых забот нам не доставляли.

С Тэтэ было совсем иначе. Он даже не смог поступить в школу. Два года мать занималась с ним дома. Правда, читать он начал с четырех лет и с того времени читал запоем всю свою жизнь. Мне говорили, что, даже когда он сражался в Боливии, преследуемый противником, терзаемый астмой, он и тогда ухитрялся читать.

Что он читал? Как вам сказать? Все. Мы сами, я и Селия, страстно любили книги, у нас была большая библиотека, несколько тысяч книг, главное украшение нашего дома, наш главный капитал. Тут была и классика - от испанской до русской, и книги по истории, философии, психологии, искусству. Были работы Маркса, Энгельса, Ленина. Имелись и книги Кропоткина, Бакунина. Аргентинские писатели были представлены Хосе Эрнандесом, Сармьенто и другими. Часть книг была на французском языке. Селия владела французским. Она занималась этим языком с Тэтэ.

Конечно, у Че, как и у каждого из нас, были свои излюбленные авторы. В детстве это были Сальгари, Жюль Верн, Дюма, Гюго, Джек Лондон. Затем он увлекался Сервантесом, Анатолем Франсом. Читал Толстого, Достоевского, Горького. Конечно, он прочел и все модные тогда латиноамериканские социальные романы - перуанца Сиро Алегрии, эквадорца Хорхе Икасы, колумбийца Хосе Эустасио Риверы, - в них описывались тяжелая жизнь индейцев и рабский труд рабочих в поместьях и на плантациях.

Че с детства полюбил поэзию, зачитывался Бодлером, Верленом, Гарсиа Лоркой, Антонио Мачадо, любил стихи Пабло Неруды. Множество стихов он знал на память и сам сочинял стихи… Но, разумеется, мой сын себя поэтом не считал. Он как-то назвал себя революционером, который так никогда и не стал поэтом.. А в письме к испанскому поэту-республиканцу Леону Фелипэ, книгу стихов которого "Олень" он держал у изголовья, Эрнесто называет себя "неудавшимся поэтом". Кубинский поэт Роберто Фернандес Ретамар рассказывает, что незадолго до того, как Эрнесто покинул навсегда Кубу, он одолжил у Роберто антологию испанской поэзии, из которой выписал стихотворение Неруды "Прощай!".

Мой сын не расставался с поэзией до самой своей смерти. Как известно, в его рюкзаке вместе со знаменитым "Боливийским дневником" была обнаружена тетрадь с его любимыми стихами. Об Эрнесто, таким образом, можно сказать словами нашего героя Мартина Фьерро:

С песней жил я, с ней умру,

С ней я странствовал повсюду,

С ней я похоронен буду,

С ней явлюсь перед творцом…[6]

Эрнесто увлекался также живописью, знал хорошо ее историю, сам неплохо рисовал акварелью.

- Мне рассказывали, - прервал я дона Эрнесто, - что Че не любил модернистскую живопись. Однажды, посетив модернистскую выставку в одной из европейских стран, он заявил журналистам: "Извините, но о модернистской живописи я ничего не могу сказать, ибо просто ее не понимаю. Возможно, она имеет свой смысл, но таковой вне моего разумения".

- Моему сыну больше всего нравились импрессионисты. Увлекался он и шахматами. Уже после победы кубинской революции участвовал в турнирах и состязаниях. Когда он звонил домой и говорил жене: "Пошел на свидание", жена знала, что Че идет поиграть с друзьями в шахматы.

Но в чем он совершенно не разбирался, так это в музыке. У него не было слуха. Он не мог отличить танго от вальса. Не умел танцевать, что вовсе не типично для аргентинца. Ведь каждый на нас считает себя великолепный танцором, даже если таковым не является.

- Мне говорили, дон Эрнесто, что когда Че был министром промышленности и его попросили высказать мнение о качестве новых пластинок, то он ответил: "Я не могу высказать о музыке никакого мнения, мое невежество в этой области стопроцентно".

- Это похоже на него. Он никогда не стеснялся признаться в своих недостатках. Он любил их высмеивать в других, но не щадил и самого себя. Он был самокритичен, я бы даже сказал, беспощаден к самому себе. Некоторые видели в этом признак оригинальничанья, эксцентричности, рисовки. Причина же была более серьезной и глубокой, она заключалась в его предельной искренности, в его непримиримости ко лжи, к условностям, к мещанской морали, а искренность всегда удивляет и поражает обывателя. Того, кто не похож на него, обыватель считает спятившим с ума или хитрой бестией, притворщиком, мистификатором. Некоторые из биографов Че придумывают для объяснения его необычного для них поведения разного рода фрейдистские комплексы, приписывают астме чуть ли не решающую роль в формировании его характера и революционного мировоззрения. Все это несерьезно.

Революционеров порождают не болезни, или физические недостатки, или тот или другой душевный настрой, а эксплуататорский социальный строй и естественное стремление человека к справедливости.

Тэтэ увлекался не только "воздушными" материями, как поэзия и искусство. Вовсе нет. Он был силен и в математике к в других точных науках. Мы даже думали, что он станет со временем инженером, но, как известно, он выбрал профессию врача. Возможно, что тому была причиной его собственная болезнь или неизлечимая болезнь его бабушки, матери Селии, которую он сильно любил и которая ему отвечала тем же. У нее был рак, от которого она и умерла, как, впрочем, и Селия. Но, кажется, я слишком забегаю вперед.

С очень раннего возраста мы стали приучать Тэтэ, да и других наших детей, к разным видам спорта, Тэтэ любил спорт, более того, он отдавался ему, как, впрочем, всему, за что принимался, самозабвенно и без скидок на свою болезнь. Он словно стремился доказать, что способен, несмотря на свою проклятую астму, делать не только все то, что делают другие его сверстники, но даже больше и лучше их. Будучи школьником, он вступил в местный спортивный клуб "Аталайя" и играл в запасной футбольной команде. Игроком он был отличным, но в основном составе клуба не мог играть, так как во время состязаний случались с ним приступы астмы, что вынуждало его покидать поле, чтобы приложиться к ингалятору. Он играл в регби, в эту игру смелых и сильных, состоящую из сплошных силовых приемов, занимался он и конным спортом, увлекался гольфом и даже планеризмом, но главной его страстью детских и юношеских лет был, несомненно, велосипед. На фотографии, которую он однажды подарил своей невесте Чинчине (Мария дель Кармен Ферейра), он написал: "Поклонникам Чинчины от Короля педали".

- Если я не ошибаюсь, дон Эрнесто, с велосипедом связано и первое появление имени вашего сына в печати?

Роюсь в своих записях и нахожу объявление из аргентинского журнала "Эль Графико" от 5 мая 1950 года, которое и читаю отцу Че:

- "23 февраля 1950 года. Сеньоры, представители фирмы мопедов "Микрон". Посылаю Вам на проверку мопед "Микрон". На нем я совершил путешествие в четыре тысячи километров по двенадцати провинциям Аргентины. Мопед на протяжении всего путешествия функционировал безупречно, и я не обнаружил в нем малейшей неисправности. Надеюсь получить его обратно в таком же состоянии". Подписано: "Эрнесто Гевара Серна".

- Это путешествие совершил Тэтэ, уже будучи студентом. Фирма "Микрон" предоставила ему мопед своей марки в целях рекламы и частично покрыла расходы, связанные с путешествием.

Домоседом его назвать никак нельзя было. Будучи студентом, он нанялся матросом на аргентинское грузовое судно и некоторое время плавал на нем, побывал на Тринидаде, в Британской Гвиане. А потом объехал, вернее - обошел, вместе с Гранадосом половину Южной Америки.

- Вы не испытывали беспокойства, когда Тэтэ пускался в столь рискованные, особенно при его нездоровье, предприятия?

- Конечно, я и Селия всегда волновались и казнили себя в таких случаях. Но наши страхи мы оставляли при себе. Я приучал своих детей к самостоятельности и был твердо убежден, что это им поможет в будущем. Да и удержать их от так называемых безрассудных поступков, на которые так щедра молодость, было бы все равно невозможно. Я вспоминаю, как однажды Тэтэ и Роберто исчезли из дому. Тэтэ было тогда одиннадцать лет, а Роберто восемь. Они точно в воду канули. Мы думали, что они заблудились в соседних лесах, искали их там, сообщили об их исчезновении в полицию. Несколько дней спустя их обнаружили в восьмистах километрах от Кордовы, куда их завез грузовик, в кузов которого они тайком забрались. Но все наши треволнения, связанные с юношескими похождениями Тэтэ, были только цветочками по сравнению с тем, что ждало нас в будущем. Смутно и тревожно становилось на душе, когда мы получали от него письма с описаниями лепрозориев, в которых он и Гранадос "гостили" во время их путешествия по странам Южной Америки. Однажды он сообщил нам из Перу, что направляется с Альберто на плоту, подаренном прокаженными, вниз по течению Амазонки, то есть в самые дебри, к черту на рога, и предупреждал: "Если через месяц не получите от меня вестей, значит или нас сожрали крокодилы, или слопали индейцы хибаро, засушив наши головы и продав их американским туристам. Ищите тогда наши буйные головушки в сувенирных лавках Нью-Йорка". Мы, конечно, хорошо знали нашего сына, знали, что он пишет нам в свойственном ему стиле "черного юмора", потому что уверен в себе и убежден, что все обойдется благополучно. И все же… Ведь следующее письмо от него пришло не через месяц, а через два!

Потом… Когда он написал нам из Мексики, что вступил в отряд Фиделя Кастро и направляется на Кубу сражаться с Батистой, у меня, откровенно говоря, не хватило мужества, чтобы сразу прочесть это письмо. Щадя мои нервы, его мне вкратце пересказала Селия. И снова два года никаких вестей, если не считать рассказов аргентинского журналиста Хорхе Рикардо Масетти. Он побывал в апреле - мае 1958 года на Сьерра-Маэстре, откуда привез записанные на магнитофон беседы с Че и Фиделем. Масетти опубликовал книгу об этих встречах: "Те, кто борется, и те, кто плачет". Газеты, однако, неоднократно писали о разгроме повстанцев войсками Батисты, и каждое такое сообщение порождало в нас тревогу за судьбу сына.

31 декабря 1958 года, накануне падения режима Батисты, мы собралась всей семьей, чтобы встретить Новый год. Настроение у нас было неважное, так как радио сообщало о кубинских событиях самые противоречивые сведения, а о Че мы знали только, что в боях за город Санта-Клару он был ранен. В Буэнос-Айресе действовал Комитет солидарности с кубинским народом, у которого была даже радиосвязь со ставкой Фиделя. Но связь эта была ненадежной, часто прерывалась. Что в действительности происходило на Кубе, нам было неизвестно.

В ту новогоднюю ночь, когда все мы были в сборе и уже никого не ждали, около одиннадцати часов ночи раздался стук в дверь. Открываем, на пороге конверт - кто его принес, так до сих пор и не знаю. В конверте записка: "Дорогие старики! Самочувствие отличное. Израсходовал две, осталось - пять. Продолжаю работать. Вести - редкие, так и будет впредь. Однако уповайте, чтобы бог был аргентинцем. Крепко обнимаю вас всех, Тэтэ". Он всегда говорил, что у него, как у кошки, семь жизней. Слова "израсходовал две, осталось - пять" означали, что он был дважды ранен и что у него остались еще пять жизней в запасе.

Мы были ошеломлены и обрадованы столь неожиданным посланием. Но это не был единственный сюрприз в ту памятную ночь. Не прошло и десяти минут, как нам подбросили новый конверт: в нем - открытка с нарисованной красной розой, на открытке написано: "Счастливого рождества и Нового года! Самочувствие Тэтэ отличное!" На следующий день, 1 января 1959 года, к нам зашли Масетти и Альберто Гранадос, которые сообщили о бегстве Батисты с Кубы. Через неделю, 7 января, когда Гавана уже была освобождена повстанческой армией, Камило Сьенфуэгос, приготовив Че приятный сюрприз, прислал за нами самолет из Гаваны. От всех этих треволнений я слег, в Гавану полетела Селия. Когда она обняла на аэродроме сына, то не выдержала и расплакалась. Это случилось с нею впервые.

Месяц спустя прилетел в Гавану и я. Че встретил меня у трапа самолета. Я спросил его, не думает ли он теперь посвятить себя медицине. Он ответил:

- Титул врача могу подарить тебе на память. Что же касается моих дальнейших планов, то, возможно, останусь здесь или буду продолжать борьбу к других местах…

Таким местом, как известно, стала для него Боливия. Семья наша не знала, что он сражается там, хотя газеты и писали об этом. В начале января 1967 года нам пришло письмо Тэтэ в конверте с аргентинской маркой. Письмо было обращено ко мне, и приурочено ко дню рождения моей сестры Беатрисы, любимой тетки Тэтэ, Вот текст этого письма:

"Дон Эрнесто!

Сквозь пыль, поднятую копытами Росинанта, с копьем, готовым вонзиться во врагов-гигантов, преследующих меня, я спешу передать Вам это почти телепатическое послание, передать ритуальное поздравление с Новым годом и обнять вас всех. Пусть сеньорита, Ваша сестра, встретит свои пятнадцать лет в окружении любящих ее родственников и чуточку вспомнит ее отсутствующего и сентиментального кавалера, который хотел бы вас всех увидеть раньше, чем это было в последний раз. Таковы мои конкретные желания, которые я доверил мимолетной звезде, повстречавшейся мне на пути по воле Короля-волшебника.

До скорого.

И коль тебя я больше не увижу…

Д. Твой сын".

Две последние строчки письма были написаны по-итальянски. Письмо написано в обычной для Че шутливо-драматической "конспиративной" манере: Беатрисе исполнилось не 15, а 80 лет. Судя по всему, это письмо было послано через Таню, осуществлявшую связь между отрядом Че и внешним миром.

Это была последняя весточка от моего сына…

- А как учился Че, был ли он хорошим учеником?

- Он был одаренным, талантливым, но не отличником. Я уже говорил, что первые два года он учился дома. Потом он стал посещать среднюю школу в Альта-Грасии, но по состоянию здоровья делал это с перерывами. В 1941 году, когда ему исполнилось тринадцать лет, он поступил в государственный колледж имени Деан-Фунеса (был такой священник, участник движения за независимость) в Кордове, куда его ежедневно на старенькой машине возила Селия. Четыре года спустя, в 1945 году, Тэтэ закончил колледж. В том же году мы переселились в Буэнос-Айрес, где Тэтэ поступил на медицинский факультет местного университета.

- Я, наверное, утомил вас своими расспросами, дон Эрнесто, но остается еще один важный для меня вопрос. Как, под влиянием каких событий, факторов, явлений формировались политические взгляды юного Че? Участвовал ли он в студенческие годы в политических движениях, какие суждения на этот счет высказывал?

- Такие вопросы мне неоднократно задавали многие журналисты, на эту тему досужими писаками написана масса всяких небылиц, впрочем, как обо всем, ,что связано с Че. Что же касается его политических взглядов, симпатий и антипатий того периода, когда он жил под отчим кровом, то об этом могу сказать следующее. Я и Селия в вопросах внутренней политики находились в решительной оппозиции к олигархическим и военным правительствам, сменявшим одно другое начиная с 1930 года, когда был свергнут президент Ипполито Иригойен и к власти пришел первый аргентинский "горилла" - генерал Урибуру, обещавший спасти страну от коммунизма. Урибуру сменил генерал Хусто, после которого непродолжительное время страной правили два олигарха - Ортис, настроенный проанглийски, и Кастильо, настроенный пронемецки. Последнего в 1941 году сверг триумвират, состоявший из "горилл" в генеральских мундирах - Раусона, Фарреля и Рамиреса, на смену которым пришел полковник Перон в компании с его женушкой Эвитой Перон. В 1956 году Перона убрала хунта генералов и адмиралов во главе с Лонарди и Арамбуру. О дальнейших событиях я не рассказываю, ибо еще в 1953 году Тэтэ уехал из Аргентины, и, как потом оказалось, навсегда.

На жизнь Аргентины, кроме событий чисто внутренней политики, влияют крупные внешнеполитические события. И по разным причинам. Во-первых, наша экономика тесно связана с лондонским Сити и нью-йоркским Уолл-стритом, поэтому все, что происходит в этих странах, нас интересует и волнует. Во-вторых, значительная часть населения Аргентины - эмигранты или дети эмигрантов - в основном выходцы из Италии и Испании. У нас имеется большая немецкая колония, много евреев, поляков, сирийцев, англичан. Естественно, что все эти национальные группы живо, страстно откликаются на события, происходящие в странах, откуда они или их родители родом. В-третьих, наша интеллигенция, в особенности творческая, всегда тянулась к Франции. Париж был Меккой наших интеллектуалов, писателей, артистов, художников. Поэтому судьба Франции тоже всегда для нас была небезразличной.

С другой стороны - события в Советском Союзе тоже нас всех интересовали. У нас своя, Коммунистическая партия Аргентины, жестоко преследуемая властями, но тем не менее активно действующая. Вообще идеи социализма довольно широко распространены в Аргентине. Социалистическая рабочая партия у нас возникла еще в конце прошлого столетия, и ее основатель Хуан Б. Хусто первым перевел на испанский язык "Капитал" Карла Маркса. В Аргентине издавалось и издается много книг по социализму, марксизму. Многие из них имелись в моей библиотеке. Однако о коммунизме и Советском Союзе писали, говорили не только друзья, но и враги, конечно, с диаметрально противоположных по сравнению с первыми позиций, а именно нагромождая одну клевету на другую, пуская в ход всякого рода вымыслы. Тогда им в этом помогал Гитлер, Франко и Муссолини, а теперь, как вам известно, эту грязную работу делают янки. В результате всего этого аргентинские газеты широко освещали зарубежные события, я бы сказал, даже шире, чем события внутренней жизни. Все это позволяло Тэтэ быть в курсе важнейших событий мировой политики.

Своих детей я пытался воспитать всесторонне. И наш дом был всегда открыт для их сверстников, среди которых были и дети богатых семейств Кордовы, и рабочие ребята, были и дети коммунистов. Тэтэ, например, дружил с Негритой, дочерью поэта Каэтано Кордобы Итурбуру, разделявшего тогда идеи коммунистов, женатого на сестре Селии.

- Дон Эрнесто! Мне довелось сражаться в Испании в рядах интернациональных бригад. В начале 1937 года в Мадриде мой друг поэт Рафаэль Альберти познакомил меня с Кордобой Итурбуру, который тоже приехал помогать республиканской Испании.

- Мир действительно тесен. Но вы к месту вспомнили об Испании. Испанская гражданская война имела широкий отклик в Аргентине. У нас был Комитет помощи республиканской Испании, которому я и Селия оказывали всяческое содействие. Все мои дети стояли горой за республиканцев. Мы были соседями и очень близкими друзьями доктора Хуана Гонсалеса Агиляра, заместителя премьер-министра Негрина в правительстве республиканской Испании. После поражения республики он эмигрировал в Аргентину и поселился в Альта-Грасии. Мои дети дружили с детьми Гонсалеса, учились с ними в одной школе, а затем в одном и том же колледже в Кордове, куда на машине вместе с Тэтэ их ежедневно отвозила Селия. Тэтэ дружил и со своим сверстником испанским юношей Фернандо Барралем, отец которого, республиканец, погиб, сражаясь с фашистами. Упомяну также видного республиканского генерала Хурадо, одно время гостившего у Гонсалесов. Хурадо часто бывал в нашем доме и рассказывал о перипетиях гражданской войны, о зверствах франкистов и их союзников-итальянцев, немцев. Все это оказывало соответствующее влияние на Тэтэ, на формирование его будущих политических взглядов.

Затем пришла вторая мировая война, и, конечно, вся наша семья и наши друзья горячо сочувствовали союзникам, России, всей душой желая поражения странам "оси", радуясь победам Красной Армии. Огромное впечатление произвела на нас Сталинградская битва, в которой немецкий вермахт потерпел сокрушительное поражение. Перон, правивший тогда Аргентиной, сочувствовал Гитлеру и Муссолини и, несмотря на давление союзников, поддерживал со странами "оси" дипломатические отношения. Аргентина была наводнена агентами и шпионами "оси", располагавшими тайными радиостанциями. Власти не только не препятствовали и не пресекали их подрывной деятельности, но всячески ее покрывали и ей содействовали. Мы же, друзья союзников, помогали выявлять и разоблачать фашистских агентов. В таких операциях приходилось участвовать и мне. Тэтэ знал об этом и всегда просился ко мне в помощники.

Я и Селия принадлежали к числу активных противников Перона. Селию даже арестовали, когда она во время одной демонстрации в Кордове стала громко ругать Перона и выкрикивать антиперонистские лозунги. В 1962 году ее вновь задержала полиция за участие в антиправительственной демонстрации. А спустя год она была арестована при возвращении с Кубы и заключена на несколько недель в тюрьму.

Во время господства Перона в Аргентине существовало множество подпольных боевых организаций, выступавших против диктатора. В одной из таких организаций, действовавшей на территории Кордовы, участвовал и я. В нашем доме фабриковались бомбы, которые использовались для защиты от полицейских во время антиперонистских демонстраций. Все это делалось на глазах у Тэтэ, который однажды мне сказал: "Папа! Или ты разрешишь помогать тебе, или я начну действовать самостоятельно, вступлю в другую боевую группу". Пришлось разрешить, чтобы иметь возможность контролировать его действия и таким образом обезопасить от провала и полицейских репрессий.

Тэтэ был в те годы демократом и антифашистом, это несомненно, но стоял он не то чтобы в стороне от политических битв того времени, а как бы особняком. Он точно берег себя для будущих более серьезных и решительных сражению.

Разумеется, учитывая его болезнь, я не толкал его к более активному участию в политике, но и не предпринимал ничего такого, чтобы помешать ему участвовать в ней. Все, что он уже тогда делал, он делал сам, сам решал, как ему поступить в том или другом случае.

Я снова роюсь в своих записях и нахожу копию письма Че к Фернандо Барралю, написанного в 1959 году, вскоре после свержения Батисты. Читаю письмо дону Эрнесто:

"Дорогой Фернандо! Знаю, что у тебя были сомнения в отношении моей личности, я это или не я, хотя действительно я уже не тот, каким ты меня знал. Много воды утекло с тех пор под моими мостами, и от прежнего астматика и индивидуалиста осталась только астма. Мне сообщили, что ты женился, я тоже. Имею двух детей, однако продолжаю оставаться любителем приключений, хотя теперь мои приключения преследуют правильную цель. Приветствуй твою семью от реликта ушедшей эпохи и прими братское объятие от Че, ибо таково мое новое имя".

Итак, индивидуалист и любитель приключений - таким видел себя Че в юности?

- Пожалуй, это верно, - соглашается дон Эрнесто. Уже далеко за полночь. Ливень утих. Мы прощаемся с доном Эрнесто, человеком столь же искренним, прямодушный и обаятельным, каким был и его сын Че.

ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА

В силу обстоятельств и, наверное, благодаря своему характеру я начал путешествовать по Американскому континенту и хорошо узнал его…

Жена Альберто Гранадоса Хулия приносит нам чуть ли не десятую чашечку ароматного «тинто». Нам предстоит еще бодрствовать несколько часов. Альберто обещал рассказать мне о том, как зародилась его дружба с Че, и об их совместных путешествиях по странам Латинской Америки.

Альберто уже писал об этом в воспоминаниях о Че, опубликованных в кубинской печати. Но одно — прочесть, а другое — услышать все из уст самого Альберто Гранадоса.

Мало кто из школьных или университетских друзей Тэтэ мог похвастаться большой с ним близостью. Да и очень уж отличался он от своих сверстников. Че совершенно не обращал внимания на свою внешность: ходил в измятой куртке, огромных истоптанных башмаках, с растрепанными волосами. Между тем молодые аргентинцы его круга были франтами, гордились начищенными до зеркального блеска ботинками, напомаженными донельзя волосами.

Эрнесто отличался от них и своим резким характером, едким, разящим юмором. Что же тогда влекло их к нему? По-видимому, его душевные качества — рыцарство, готовность всегда постоять за товарища, его романтизм, фантазия и, может быть, в первую очередь его мужество. Несмотря на свой тяжелый недуг, он был не только «как все», но и впереди других в играх, забавах и юношеских проделках. В то же время существовал какой-то невидимый барьер, отделявший его от друзей, и отнюдь не каждому было дано перешагнуть его. Почему? Не потому ли, что за этим барьером скрывалась поэтическая душа (вспомним сопутствующее всей его жизни увлечение поэзией), легко уязвимая и ранимая душа ребенка, страдающего неизлечимой болезнью. Исключением были только Чинчина, юношеская любовь Че, и Альберто Гранадос.

И оба эти исключения для Че были закономерны, ибо такие юноши, как он, позволяют переступить охраняющий их барьер или любимой девушке, часто не схожей с ними по характеру и по душевному складу, или другу, который во всем — противоположность и в то же время не посягает на их духовный мир, духовную независимость, не претендует на роль духовного ментора, покровителя или, как часто случается, тирана, требующего взамен дружбы слепого подчинения и безусловной преданности. Это именно тот случай, когда крайности сходятся.

Мы мало что знаем от самого Че о его отношении к Чинчине, но, если верить воспоминаниям ее сестры и другим свидетельствам, Че любил ее и собирался на ней жениться. Чинчина, дочь одного из богатейших помещиков Кордовы, принадлежала, как говорят в Аргентине, к высшей «коровьей аристократии». Она обладала всем тем, чего был лишен юный Тэтэ: завидным здоровьем, ослепительной красотой, изяществом и элегантностью аристократки, огромным состоянием. Ее руки и сердца добивались отпрыски «лучших» семейств Кордовы.

А Че являлся в дом Чинчины, на званые вечера, как обычно, лохматый, в потрепанной куртке и рваных башмаках, эпатируя местных снобов не только своим внешним видом, но и едкими репликами в их адрес и в адрес их политических кумиров.

На что же надеялся Че? На любовь Чинчины. Он предлагал ей покинуть отчий кров, забыть о своем богатстве и уехать с ним за границу (это было после его возвращения из первой поездки по Южной Америке), в Венесуэлу, где он намеревался работать в лепрозории и вместе со своим другом Альберто Гранадосом лечить прокаженных, как это сделал до него Альберт Швейцер, перед подвигом которого Че преклонялся.

Но Чинчина, обыкновенная девушка, любила Че обыкновенной любовью. Она готова была стать женой Эрнесто, но при условии, что он останется с ней, вернее — при ней. Его донкихотский проект переселиться в венесуэльские дебри и посвятить себя лечению прокаженных казался ей трогательным, благородным, но совершенно нереальным. Вошли в непримиримый конфликт возвышенное и обыденное, поэзия и низменная проза жизни. Это не могло закончиться компромиссом. Ни Эрнесто, ни Чинчина не сдавали своих позиций. И они мирно разошлись: она, чтобы благополучно выйти замуж, он, чтобы вступить на путь, с которого нет возврата к прошлому.

Альберто Гранадос, или Миаль,[7] как его называли друзья, был старше Тэтэ на шесть лет. Что же сблизило Тэтэ с Миалем? Я слушал Альберто и думал, что свойственные ему оригинальность суждений, стремление к познанию неизведанного были, вероятно, созвучны Тэтэ. Но, кроме того, Альберто работал в лепрозории. Выбрать такую работу по призванию мог только человек высоких моральных качеств и гражданского мужества. К тому же этому самаритянину одновременно была присуща неиссякаемая жизнерадостность, роднившая его с Кола Брюньоном, на которого он и внешне был похож. Не эти ли черты больше всего привлекали Че в моем собеседнике?

Однако предоставим слово самому Альберто Гранадосу:

— Нас было три брата — я, Томас-Франсиско и Грегорио-Патрисио. Родом мы из местечка Эрнандо, что на юге провинции Кордовы. Сам я сначала закончил фармацевтический факультет университета. Однако карьера аптекаря меня не прельщала. Я увлекся проблемой лечения проказы, проучился в университете еще три года, стал биохимиком. И в 1945 году начал работать в лепрозории, расположенном в ста восьмидесяти километрах от Кордовы.

С Че я познакомился еще в 1941 году, когда ему было тринадцать лет, через своего брата Томаса. Они учились в одном классе в колледже Деан-Фунес. Нас сдружили страсть к чтению и любовь к природе. Я стал частым гостем в доме Гевары, где имелась прекрасная библиотека, которой я пользовался как своей собственной. Че был завзятым спорщиком, и мы провели с ним не одну ночь, споря до хрипоты о том или другом авторе.

Я и мои братья все свободные дни проводили в живописных окрестностях Кордовы, где жили робинзонами на вольном воздухе. Че почти всегда присоединялся к нам. Родители охотно отпускали его. Чистый горный воздух облегчал его постоянную борьбу с астмой, а длительные переходы пешком закаляли организм и приучали к выносливости. Правда, тогда врачи думали, что для астматиков сильные физические перегрузки опасны, но мы, молодые студенты-медики, придерживались другого мнения, считая, что спорт — лучшее лекарство против этого недуга. Родители Че разделяли это мнение. Че быстро постиг все премудрости жизни на лоне природы. Он научился сооружать из ветвей шалаш, быстро разжигать костер. Все это пригодилось ему, когда он партизанил в горах Сьерра-Маэстры. Разумеется, в те далекие годы нам даже в голову не приходило, что ему придется когда-либо воспользоваться опытом юного робинзона для партизанской борьбы.

Мы, конечно, знали, что в начале девятнадцатого века наши патриоты вели партизанские действия против испанцев. Знали о партизанской войне крестьянских вожаков Панчо Вильи и Сапаты во время мексиканской революции. О борьбе никарагуанцев, руководимых легендарным генералом Сандино, против интервентов-янки. Доходили до нас сведения и о партизанской борьбе в Китае. Мы восторгались подвигами советских партизан в тылу немецких войск в период второй мировой войны. Но никто из нас, включая Че, тогда не предполагал, что и у нас это возможно. Это вовсе не значит, что мы стояли в стороне от политической борьбы. Наоборот. По всей стране студенты принимали в ней самое активное участие. Мы считали себя антиимпериалистами и антифашистами, боролись против Перона, устраивали забастовки, демонстрации, дрались с полицией.

Кордова — один из крупных культурных центров Аргентины. Ее называют у нас «докта Кордова» — ученая, мудрая Кордова. Кроме университета, одного из старейших в Америке — он был основан в 1613 году, в нашем городе — Музей естественной истории, большой зоологический сад, Академия художеств. Город славится и своими свободолюбивыми традициями. В стенах нашего университета зародилось в 1918 году революционное студенческое движение за университетскую реформу, проходившее под антиимпериалистическими лозунгами и охватившее потом все университеты Латинской Америки. В 1930-х годах в Кордове образовалась влиятельная группа во главе с известным публицистом Деодоро Рока, смело выступавшая против полицейских репрессии и фашизма. В нашем городе активно действовали такие прогрессивные организации, как Комитет помощи Советскому Союзу, и многие другие.

Я сам участвовал в антиперонистском студенческом движении. В 1943 году за участие в демонстрации протеста против вторжения полиции на территорию университета меня и еще нескольких студентов арестовали. Мой брат Томас и Эрнесто пришли ко мне на свидание в полицейский участок. Я попросил их вывести на улицу учащихся колледжей с требованием немедленно освободить арестованных студентов. Признаться, меня удивила реплика Че на мою просьбу: «Что ты, Миаль, выйти на улицу, чтоб тебя просто огрели полицейской дубинкой по башке?! Нет, дружочек, я выйду на улицу, только если мне дадут «буфосо» (пистолет)!»

У меня в памяти запечатлелась и другая его реплика такого же рода. Путешествуя по странам Южной Америки, мы прибыли в Перу, где посетили древний город инков Мачу-Пикчу. Облазили его, а потом расположились на площадке одного из старинных храмов, где, по преданию, инкские жрецы совершали человеческие жертвоприношения, стали пить матэ и фантазировать. Я говорю Че: «Знаешь, старик, давай останемся здесь. Я женюсь на индианке из знатного инкского рода, провозглашу себя императором и стану правителем Перу, а тебя назначу премьер-министром, и мы вместе осуществим социальную революцию». Че ответил: «Ты сумасшедший, Миаль, революцию без стрельбы не делают!»

— Расскажите, Альберто, более подробно об этом путешествии.

— Я давно мечтал посетить страны Южной Америки, о которых мы, хотя и были жителями этих мест, знали тогда очень мало. Мы больше знали о жизни и событиях в Испании, Франции или Соединенных Штатах, чем о том, что происходило у нас под боком в соседних республиках. У меня был и сугубо личный профессиональный интерес к этой поездке: я намеревался посетить лепрозории в соседних странах, ознакомиться с их работой и, может быть, потом написать об этом книгу.

Естественно, денег у меня на такую поездку не было, но зато был «транспорт» — старый мотоцикл, который я непрестанно чинил, надеясь довести до рабочей кондиции. Что касается расходов на пропитание, то этот вопрос меня особенно не волновал. Я рассчитывал на случайные заработки, а также на солидарность моих коллег — врачей в лепрозориях.

Настал день, когда мой «конь» был готов к путешествию. В то время семья Гевары уже жила в Буэнос-Айресе, где Че учился на медицинском факультете и стажировался в институте по изучению аллергии, возглавлявшемся известным аргентинским ученым доктором Писани. Семья Гевары испытывала тогда материальные трудности, и Эрнесто подрабатывал, работая библиотекарем в муниципальной библиотеке. На каникулы он приезжал в Кордову, навещал меня в лепрозории. Он интересовался новыми методами лечения прокаженных, помогал мне в моих опытах.

В один из таких приездов, в сентябре 1951 года, я по совету моего брата Томаса предложил ему быть моим напарником в проектируемом путешествии.

Эрнесто с детства грезил путешествиями. Ему была свойственна страсть к познанию окружающей его действительности, и не столько через книжные трактаты, сколько путем личного контакта с этой действительностью. Он интересовался, как живут его соотечественники — аргентинцы не только в столице, но и в далеких провинциях, как живут крестьяне, батраки, индейцы. Наконец, как выглядит его родина. Он хотел видеть собственными глазами ее бескрайние степи — пампасы, ее горы, ее жаркие северные районы, где раскинулись плантации хлопка и парагвайского чая — матэ. И когда он все это увидит, он поймет, что этого мало, нужно увидеть и другие страны Латинской Америки, познакомиться с жизнью, надеждами и тревогами других народов континента. Только тогда можно будет найти правильный ответ на мучивший его с каждым днем все больше и больше вопрос: а как же все-таки изменить жизнь народов континента к лучшему, как избавить их от нищеты и болезней, как освободить от гнета помещиков, капиталистов и иностранных монополий.

Следует ли удивляться, что Эрнесто с восторгом принял мое предложение, только просил подождать некоторое время, пока не сдаст очередных экзаменов. Он тогда учился на последнем курсе медицинского факультета. Родители Эрнесто не возражали отпустить его со мной при условии, что мы будем отсутствовать не больше года и Эрнесто возвратится к сдаче выпускных экзаменов.

29 декабря 1951 года, нагрузив нашего «коня» всевозможной хозяйственной утварью, походной палаткой, одеялами, вооружившись автоматическим пистолетом и фотоаппаратом, мы пустились в путь. По дороге заехали проститься с Чинчиной, она дала Эрнесто 15 долларов с просьбой привезти ей кружевное платье. Эрнесто подарил ей собачонку, которую назвал «Камбэк» — «Вернись». Простились мы и с родителями Эрнесто. Нас ничто больше не задерживало в Аргентине, и мы направились в Чили — первую зарубежную страну, лежавшую на нашем пути. Проехав провинцию Мендосу, где некогда жили предки Че и где мы посетили несколько гасиенд, наблюдая, как укрощают лошадей и как живут наши гаучо, мы повернули на юг, подальше от андских вершин, непроходимых для нашего чахлого двухколесного Росинанта. Нам пришлось изрядно помучиться. Мотоцикл непрестанно ломался и требовал починки. Мы не столько ехали на нем, сколько волокли его на себе.

По дороге останавливались на ночлег в поле или в лесу, смотря по тому, где мы оказывались в это время. Хуже было с едой. Несколько монет, с которыми мы покинули Аргентину, улетучились в первые же дни, 15 долларов Чинчины тоже были истрачены на пропитание, после чего на хлеб насущный пришлось зарабатывать «в поте лица своего». Мы мыли посуду в ресторанах, лечили крестьян, выступали в роли ветеринаров, грузчиков, носильщиков, матросов, чинили радиоприемники в селениях. Спасительными оазисами служили лепрозории, к которым мы стремились, как мусульмане в Мекку. В них мы утоляли не только физический, но и духовный голод, так как обменивались опытом с местными коллегами, узнавали много для себя интересного и полезного. Эрнесто все больше и больше увлекался проблемой исследования и лечения проказы. Как и я, он не боялся прокаженных, не испытывал к ним отвращения. Наоборот, вид этих несчастных, отверженных, забытых близкими и обществом, вызывал в нем живейшее участие, в нем зрела мысль посвятить свою жизнь их лечению.

18 февраля 1952 года мы прибыли в чилийский город Темуко. На следующий день местная газета «Диарио Аустраль» опубликовала о нас статью, которую перепечатала «Гранма» вскоре после гибели Че в октябре 1967 года.

— У меня есть текст этой статьи, — говорю я Альберто и, чтоб дать ему отдохнуть и спокойно допить чашечку горячего «тинто», которую нам с грустной, понимающей улыбкой вновь предлагает милая Хулия, вслух читаю статью из «Диарио Аустралъ», озаглавленную:

«Два аргентинских эксперта-лепролога путешествуют по Южной Америке на мотоцикле».

«Со вчерашнего дня находятся в Темуко доктор биохимии сеньор Альберто Гранадос и студент последнего курса медицинского факультета университета в Буэнос-Айресе сеньор Эрнесто Гевара Серна, которые совершают рейд на мотоцикле по главным латиноамериканским странам.

Мотоциклисты начали свое путешествие в провинции Кордова 29 декабря. Они направились на юг через Мендосу и Сальту, въехав через пограничный пункт Пеулья в Чили. Они побывали в Петробуэ, Осорбо и Вальдивии, откуда вчера прибыли на своем мотоцикле в Темуко.

Специалисты по лепрологии

Ученые гости являются специалистами в области лепрологии и других болезней, сопутствующих проказе. Они хорошо знакомы с положением в этой области на их родине. Там около трех тысяч больных проказой находятся на излечении в лепрозориях в Серритос, Диамантес, Хенераль Родригес, Кордове и Посадас.

Они также посетили лазареты в Бразилии, стране, где наивысший процент больных этой болезнью.

Интерес к посещению острова Пасхи

Кроме намерения ознакомиться с постановкой санитарного дела в разных странах Южной Америки, сеньоры Гранадос и Гевара, путешествующие на свои собственные средства, испытывают особое желание посетить чилийский лепрозорий в Рапа-Нуи. Наши врачи рассчитывают, прибыв в Вальпараисо, установить контакт с руководителями Общества друзей острова Пасхи с целью изучить возможность посетить этот далекий лепрозорий, расположенный на нашем острове в Тихом океане.

Путешествующие ученые планируют завершить свою экспедицию в Венесуэле.

Закончив однодневное пребывание в Темуко, сеньоры Гранадос и Гевара продолжат свой путь сегодня утром в направлении города Консепсион».

Альберто смеется.

— Да, накручено в этой заметке здорово! В Бразилии мы, конечно, не были. Но на остров Пасхи мечтали попасть. Однако в Вальпараисо, откуда сто лет тому назад направились за золотом в Калифорнию предки Че, нам сказали, что парохода на остров Пасхи пришлось бы ждать полгода. Поэтому мы, к сожалению, вынуждены были отказаться от идеи посоперничать с Туром Хейердалом. Остров Пасхи, правда, занял определенное место в биографии Че. Но это уже имеет отношение к его боливийской эпопее.

Из Вальпараисо мы продолжали наш путь, только уже не на мотоцикле, а пешком, попутным транспортом и «зайцами» на поездах или пароходах. Наш двухколесный Росинант испустил дух недалеко от Сантьяго. Никакая починка уже не могла его оживить, и нам пришлось не без печали с ним окончательно расстаться. Мы соорудили ему «гробницу» в виде шалаша, попрощались с его бренными останками и двинулись дальше.

Пешком добрались до медного рудника Чукикаматы, принадлежащего американской компании «Браден коппер майнинг компани». Ночь мы провели в казарме охранников рудника.

В Перу мы воочию познакомились с жизнью и бытом индейцев кечуа и аймара, прозябавших в беспросветной нужде, забитых, эксплуатируемых помещиками и властями, отравленных кокой,[8] которую они потребляют, чтобы заглушить голод. Нас интересовали следы древней цивилизации инков. В Куско, куда мы добрались не без приключений. Эрнесто часами просиживал в местной библиотеке, зачитываясь книгами о древней империи инков. Несколько дней мы провели среди живописных развалин Мачу-Пикчу, грандиозные размеры которых так поразили Эрнесто, что он вознамерился посвятить себя изучению прошлого инков. Я даже стал звать его в шутку археологом.

Че с упоением декламировал вдохновенные строки Пабло Неруды, посвященные священному городу инков:

И я взошел по лестнице земли,

меж костяками гибнущих лесов

к тебе, непостижимый Мачу-Пикчу,

заоблачный, на каменных ступенях,

последний город тех, кто суть земную

не скрыл в своих дремотных одеяньях.

И там, как две слепящих параллели,

мерцают молния и человек.

Ты — колыбель среди ночного вихря,

праматерь камня, кондора корона,

сияющий коралл зари вселенской,

мотыга, погребенная в песке[9]

Я рассказываю Миалю, что в прошлом году Перу посетил писатель С. С. Смирнов, на которого Мачу-Пикчу тоже произвел неизгладимое впечатление. И я читаю моему собеседнику переведенное на испанский язык описание этого «перуанского чуда» из очерков С. С. Смирнова о Перу:

«В мире есть немало удивительных руин — памятников труда и искусства наших давних предков. Где-нибудь в Гималаях, на Памире или в тех же Кордильерах можно отыскать горные пейзажи не меньшей красоты и первозданной дикости. Но именно сочетание рукотворного и суровой величавой природы делает Мачу-Пикчу единственным, неповторимым местом на нашей планете. С каким-то странным и неожиданным для себя чувством внезапного открытия вы постигаете, что и город, и гигантская лестница сделаны людьми, такими же, как вы сами, безмерно маленькими рядом с исполинскими горами и бездонными пропастями и все же победившими их. Будто невидимая, но неразрывно прочная нить вдруг протягивается от этих каменных коробок инкских жилищ и храмов, от ступеней ведущей к небу лестницы к вам, нынешнему поколению людей, летающему высоко над землей в реактивных самолетах, вырвавшемуся в космос, ступившему на почву Луны, проникшему в недра атомного ядра. Нить, тянущаяся через века и уводящая куда-то во временные дали будущего. И восторженная гордость за сына земли, за человечество, за свою принадлежность к нему вспыхивает в вашей душе мгновением истинного счастья. Уже за это чувство, за эту счастливую гордость самопознания и самоутверждения люди наших дней должны быть благодарны потерянному и возвращенному им городу инков, перуанскому чуду — Мачу-Пикчу».

Миаль внимательно слушает меня.

— Впечатления советского писателя весьма созвучны тем, которые испытывали и мы, встретившись с Мачу-Пикчу. Этот мертвый город нам казался полным жизни. Само его существование вселяло в нас веру в светлое будущее наших народов. Потомки строителей Мачу-Пикчу рано или поздно сбросят с себя оковы векового рабства. Мы были в этом убеждены и фантазировали, как индейские армии под водительством нового Тупак-Амару,[10] конечно, при нашем самом деятельном участии, пробудят, наконец, древнее Перу к счастливой и свободной жизни…

Из Мачу-Пикчу мы направились далеко в горы, в селение Уамбо, с заездом в лепрозорий, основанный ученым-подвижником доктором Уго Песче, членом Коммунистической партии Перу. Он принял нас очень тепло, ознакомил со своими методами лечения и снабдил рекомендательным письмом в другой крупный центр по лечению проказы, близ города Сан-Пабло, в перуанской провинции Лорето.

Добраться до Сан-Пабло было не так-то просто. В селении Пукальпа, что на реке Укаяли, мы устроились на судно, которое довезло нас до Икитоса — порта, расположенного на берегах Амазонки. В этом районе в шестидесятых годах начал свою деятельность один из первых перуанских партизанских отрядов. В Икитосе мы были вынуждены задержаться на некоторое время, так как Эрнесто, по-видимому, иод воздействием сильной влажности и рыбной пищи совсем расклеился: астма его буквально душила, и он был вынужден слечь на «отдых» в местный лазарет. Но железная воля позволила Эрнесто преодолеть не только приступ этой болезни, но и тысячи других препятствий на нашем пути.

Должен сказать, что Че был не из легких попутчиков. Он был острым, даже язвительным на язык, и скучать мне с ним не приходилось. В пути, бывало, мы с ним ссорились и ругались из-за пустяков. Но он, впрочем, как и я, не был злопамятен, быстро остывал, и до следующего «конфликта» мы путешествовали в мире и согласии. И все-таки он был идеальным напарником. Несмотря на свой недуг, он разделял со мной по-братски все тяготы путешествия и не разрешал себе каких-либо поблажек и скидок на болезнь. В трудностях проявлял завидное упорство, и если брался за какое-нибудь дело, то обязательно доводил его до конца.

В госпитале Икитоса его быстро поставили на ноги, и вскоре мы смогли возобновить наше путешествие по Амазонке в направлении Сан-Пабло.

Врачи лепрозория в Сан-Пабло оказали нам сердечный прием, предоставили в наше распоряжение лабораторию, пригласили участвовать в лечении больных. Мы попытались применить психотерапию и развлекали прокаженных. Организовали из больных футбольную команду, устраивали спортивные состязания, охотились в их компании на обезьян, беседовали с ними на самые разнообразные темы. Наше внимание и товарищеское отношение к этим несчастным резко подняло их тонус. Больные искренне привязались к нам. Пытаясь нас как-то отблагодарить, они построили нам похожий на «Кон-Тики» плот с тем, чтобы мы могли добраться до следующего пункта нашего путешествия — Летисии, колумбийского порта, тоже расположенного на берегах Амазонки.

В канун нашего отъезда в Сан-Пабло прибыла попрощаться с нами делегация прокаженных — мужчины, женщины, дети. Они приплыли на судне к причалу, где стоял плот, названный в нашу честь «Мамбо-Танго». Танго, вы знаете, национальный аргентинский танец, а мамбо — перуанский. Это экзотическое название должно было символизировать аргентино-перуанскую дружбу. Шел дождь, но энтузиазм провожающих от этого не уменьшился. Сперва они пели в нашу честь песни, а потом трое из прокаженных выступили с прощальными речами. Говорили они не очень складно, но зато искренне. Затем держал речь я, очень волновался, мне, как и Эрнесто, было жалко покидать этих простых и добрых .людей, с которыми мы крепко сдружились во время нашего непродолжительного пребывания в Сан-Пабло.

На следующий день, 21 июня 1952 года, уложив наши нехитрые пожитки на «Мамбо-Танго», мы поплыли вниз по течению величественной Амазонки в направлении к Летисии. Течение несло нас вперед. Эрнесто много фотографировал и вел, следуя моему примеру, дневник. Наслаждаясь буйной тропической природой, мы, к нашему стыду, «прозевали» Летисию и заметили это только тогда, когда наш «Мамбо-Танго» пристал к большому острову, который оказался уже бразильской территорией.

Плыть обратно на плоту — против течения — затея безнадежная. Пришлось обменять «Мамбо-Танго» на лодку и еще в придачу отдать за нее все наши скудные сбережения.

В результате мы прибыли в Летисию не только до предела измотанные, но и без сентаво в кармане. Наш непрезентабельный вид вызвал естественные подозрения у полиции, и вскоре мы очутились за решеткой. На этот раз выручила слава аргентинского футбола. Когда начальник полиции, страстный «инча» (болельщик), узнал, что мы аргентинцы, он предложил нам свободу в обмен на согласие стать тренерами местной футбольной команды, которой предстояло участвовать в районном чемпионате. И когда «наша» команда выиграла, благодарные фанатики кожаного мяча купили нам билеты на самолет, который благополучно доставил нас в столицу Колумбии — Боготу.

В то время в Колумбии правил президент Лауреано Гомес. В стране господствовала «виоленсия» — насилие. Армия и полиция вели войну против непокорных крестьян. Убийства неугодных властям деятелей совершались ежедневно. Тюрьмы были забиты политическими заключенными. Полиция и здесь нас встретила «гостеприимно» — нас схватили и бросили за решетку. Пришлось пообещать властям немедленно покинуть Колумбию. Знакомые студенты собрали нам деньги на дорогу, и мы на автобусе направились в пограничный с Венесуэлой город Кукуту. Из Кукуты мы перешли по международному мосту границу и очутились в венесуэльском городе Сан-Кристобале, откуда 14 июля 1952 года благополучно добрались до Каракаса — конечной цели нашего путешествия. За месяц до этого Че исполнилось двадцать четыре года.

Настало время возвращаться в Аргентину. Я, однако, решил бросить якорь в Венесуэле. И причиной тому была не только интересная работа, которую мне предложили в лепрозории Каракаса, но и то, что здесь я познакомился с Хулией. Стали обсуждать с Че, как ему одному добраться до Буэнос-Айреса. Денег у нас, как обычно, не было. Но нам, как и на всем протяжении нашего путешествия, продолжала улыбаться удача. В Каракасе Че случайно встретил своего дальнего родственника, торговца породистыми лошадьми. Родственник перевозил скакунов самолетом из Буэнос-Айреса в Майами (США) с остановкой в Каракасе. В Майами он закупал лошадей-ломовиков, которых переправлял самолетом в венесуэльский город Маракаибо, где продавал их и откуда самолет летел порожняком в Буэнос-Айрес. Он предложил Че сопровождать очередную партию лошадей из Каракаса в Майами, а оттуда вернуться через Маракаибо в Буэнос-Айрес, и даже обещал денег на мелкие расходы. Че согласился, и в конце июля я с ним расстался. Он обещал после сдачи экзаменов и получения диплома врача вернуться в Каракас и работать со мной в лепрозории. Но этим планам не суждено было осуществиться. В следующий раз я его увидел только после победы кубинской революции, в Гаване, в кабинете президента Национального банка Кубы, пост которого он занимал. Это было 18 июня 1960 года.

Чтобы закончить историю нашего путешествия, скажу, что в Майами Че задержался на целый месяц. Деньги у него быстро иссякли, хотя он и успел купить обещанное Чинчине кружевное платье. В Майами Че жил впроголодь, коротая время в местной библиотеке.

В августе 1952 года Че вернулся в Буэнос-Айрес и засел за учебники. Ему предстояло подготовить дипломную работу о проблемах аллергии и сдать добрую дюжину заключительных экзаменов. На это ушло пять месяцев. Он спешил распрощаться с университетом еще и потому, что по новому закону в следующем учебном году ему пришлось бы сдавать экзамен по «хустисиализму» — социально-политической доктрине Нерона, а это ему было явно не по нутру.

В марте 1953 года Эрнесто получил наконец диплом доктора-хирурга, специалиста по дерматологии. Но свободным гражданином он себя считать еще не мог. Его призвали в армию. Не желая служить в армии «горилл», Че принял ледяную ванну, спровоцировав таким образом очередной приступ астмы, после чего явился на врачебную комиссию, которая признала его негодным к военной службе.

Теперь он действительно стал вольной птицей и мог избрать любой из открывшихся перед ним путей: начать карьеру врача у себя на родине или вернуться в Каракас, где лепрозорий предлагал ему место врача с месячным жалованьем в восемьсот американских долларов. Но, как известно, Че принял другое решение. Видно, ему было так на роду написано.

— Скажите, Альберто, после того, как вы расстались с Че в Каракасе, вы с ним переписывались?

— Пока он находился в Буэнос-Айресе, да. Я был уверен, что он вернется в Каракас. Затем, когда он направился во второе путешествие по Латинской Америке, он мне прислал открытку из Гуаякиля (Эквадор) следующего содержания: «Малыш! Еду в Гватемалу. Потом тебе напишу». На этом наша связь прервалась вплоть до свержения Батисты, когда я послал Че в Гавану письмо, на которое он вскоре ответил. Че писал, что надеялся приехать в Каракас вместе с Фиделем, но заболел, и поэтому наша встреча тогда не состоялась. Я, в свою очередь, стремился на Кубу, но по разным причинам мой отъезд затягивался. В 1960 году пришло новое письмо Че, от 13 мая. В письме он приглашал нас переехать на постоянное жительство на Кубу. Че спрашивал: «Мог ли ты когда-нибудь вообразить себе, что известный тебе любитель поболтать и попить матэ превратится в человека, без устали трудящегося на пользу делу».

Да, революция изменила Тэта, сделала из него железного бойца и неутомимого труженика. В этом мы убедились, когда в том же году приехали, наконец, на остров Свободы и встретились с ним. Теперь он знал ответы на вопросы, мучившие его в годы юности. Не изменился он только в одном: он был таким же скромным и равнодушным к жизненным благам, каким был и раньше. Выпавшую на его долю славу и популярность Че воспринимал с юмором. Будучи одним из вождей революции, министром, он продолжал вести свой обычный спартанский образ жизни, зачастую сознательно лишая себя минимальных удобств. Из всех людских слабостей у него, пожалуй, были только три: табак, книги и шахматы.

Че неоднократно говорил, что революционный государственный деятель должен вести монашеский образ жизни. И это понятно, ведь большинство чиновников, в особенности высокооплачиваемых, в наших странах занимаются самообогащением, раскрадыванием государственной казны, берут взятки, живут в роскошных виллах, пьянствуют, развратничают.

Переехав в 1960 году на Кубу, мы обосновались по совету Че в Сантьяго, где я стал преподавать на медицинском факультете местного университета. Че говорил нам: «Живите скромно, не пытайтесь делать капитализм при социализме». Разумеется, мы к этому и не стремились.

Когда вышла его книга «Партизанская война», он мне ее подарил со следующей надписью: «Желаю, чтобы дни Твои не закончились без того, чтобы не почувствовать запах пороха и не услышать клич народов к борьбе, — сублимированная форма испытать сильные эмоции, не менее яркие и более полезные, чем пережитые на Амазонке».

И еще одну книгу он подарил мне с дарственной надписью перед своим отъездом с Кубы. Он мне сказал, что уезжает, но куда и зачем конечно, не говорил, и я у него не спрашивал. Вот что он мне написал тогда: