Игорь Ефимов

Свергнуть всякое иго

Повесть о Джоне Лилберне

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Против епископов и министров

Декабрь, 1637

Амстердам-Лондон

— Капитан! Вы обещали к утру быть в устье Темзы.

— Да, синьор.

— Сейчас уже за полдень.

— Ветер, синьор. В нашем деле все зависит от ветра.

— Что значит «ветер»? У вас корабль или щепка, которую носит по воле волн? Вот он, хваленый голландский флот. Чиллингтон, вы помните ту шхуну, на которой я вернулся из Генуи?

— Бесподобное судно, синьор. Таких моряков, как в вашей Генуе, нет больше в целом свете. Сам Колумб был генуэзец.

— Вы неисправимый льстец, Чиллингтон. Если б я знал за вами этот порок, ни за что бы с вами не связался. Для меня нет ничего опаснее лести — я поддаюсь ей безотказно.

Итальянец засмеялся, откинув голову, и бросил быстрый взгляд на третьего пассажира — долговязого юношу в черном плаще, сидевшего неподалеку спиной к борту. Он сидел там уже давно, подтянув острое колено к подбородку, сцепив жилистые руки на голенище сапога. Мелкие брызги, занесенные ветром, блестели на его шляпе.

— Прошу простить мою… Чиллингтон, как это слово, которое упорно вылетает у меня из головы?

— Назойливость.

— …простить мою назойливость, мистер… сэр… но я в большой тревоге и хотел бы спросить вас…

— К вашим услугам.

— Что вы можете сказать о нынешних ценах на зеркала в Англии?

— Вы везете зеркала?

— Превосходный венецианский товар, два больших ящика. Но я так неопытен в торговых делах и так доверчив, что всякий сможет надуть меня при желании.

— К сожалению, не смогу назвать вам точных цифр. Моя сфера — сукно. Сукно и шерсть.

— И отчасти бумага?

— Бумага?

Юноша поднял голову и пристально посмотрел на итальянца. Тот беспечно улыбался, борясь с прядями завитых волос. Ветер вытягивал их вперед и, распрямляя, трепал перед его лицом.

— Мои ящики грузили в тот же отсек трюма, что и ваши тюки, и мне показалось…

— Да, вы правы. Из Англии мы вывозим сукно, а обратно, чтобы не возвращаться с пустыми руками, — что подвернется. На этот раз — голландскую бумагу. У лондонских печатников она идет нарасхват.

— Конечно, мне следовало расспросить заранее, а не пускаться так наобум в эту зеркальную авантюру. Но гордость, фамильная гордость Джанноти. Унизиться до расспросов? Бр-р… Англичане — люди замкнутые, разговаривают, по большей части, сами с собой, поэтому, желая видеть собеседника, покупают зеркала в огромных количествах — вот что плел мне этот венецианский жулик, навязывая свой товар. Не знаю почему, но эта чушь меня тогда убедила.

— Одно в этой логической цепи несомненно. То, что многие англичане нынче предпочитают говорить сами с собой.

— Нет, все равно. Я уверен, что страшно прогорю в этой сделке. Ах, гордость, гордость… Слишком дорогой товар в наше время. Генуэзские Джанноти вечно несли на нем убытки. Последний отпрыск не исключение. Кстати, это Чиллингтон — ваш соотечественник и мой… мм-м… консультант. Тоже чем-то торгует и тоже без большого успеха.

— Пуговицами, синьор, я много раз повторял вам — пуговицами. Лавка на Кэннон-стрит.

Юноша наконец поднялся с ящика, на котором сидел, и снял шляпу. В движениях его не было никакой мягкости, каждый жест обладал какой-то угловатой завершенностью; распрямиться — во весь рост, руку со шляпой уронить — до колена, поклониться — подбородком о грудь.

— Джон Лилберн. Из тех Лилбернов, что в епископстве Дарем. Это на самом севере, почти граница с Шотландией.

Все трое раскланялись.

— Мы с вами уже встречались, мистер Лилберн, — сказал Чиллингтон, придерживая у ворота оторвавшуюся застежку плаща. — В Амстердаме, у книготорговца Харгеста.

— Да? Ваше лицо показалось мне знакомым, но я не мог припомнить — откуда. Вы тоже интересовались его книгами?

— Я? Нет, не то чтобы… но вообще… иногда…

На мостике капитан подозвал к себе боцмана и, посоветовавшись с ним, прокричал по-голландски несколько команд. Матросы, пересмеиваясь, полезли на мачты, другие на палубе взялись за канат. Боцман начал поворачивать штурвал, и нос корабля медленно покатился влево, нацелился на видневшийся уже неподалеку берег, затем развернулся еще дальше, и паруса, было потерявшие ветер, снова наполнились, так что палуба резким толчком рванулась из-под ног.

Трое пассажиров, ловя равновесие, перешли на подветренную сторону, укрылись за рубкой.

— Хочу вам сказать, мистер Лилберн, — говорил Джанноти, — что я ищу в Англии не барышей. О нет! Дьявол с ними — с деньгами, с торговлей, с зеркалами, — извините, — с бумагой и шерстью тоже. Я хочу отдохнуть от войны. Вы единственная страна, не захваченная этой проклятой войной, которая полыхает по всей Европе вот уже двадцать лет и конца которой не видно.

— Вы ошибаетесь, — сказал Лилберн с горькой усмешкой. — Несколько тысяч англичан уже погибли в этой войне.

— О, знаю, знаю. Вы имеете в виду ваши несчастные экспедиции в Кадикс и под Ла-Рошель. У вас были склонны во всем обвинять Бекингема. Быть может, герцог, упокой господи его душу, и не был великим полководцем, но суть не в нем. Суть в том, что вы разучились воевать на суше. Сколько лет вы вкушаете мир? Сто? Сто пятьдесят? Но вы не цените его. Только тот, кто сыт кровью по горло, как я, может оценить то, что у вас есть, — покой и безопасность.

Лилберн хотел что-то сказать, но в это время сверху раздался такой громкий и злой хохот, что все трое невольно подняли головы.

Смеялся боцман.

Он повисал на ручках штурвала, подмигивал капитану и показывал большим пальцем в сторону Джанноти, кашлял и захлебывался слюной:

— Безопасность!.. Ха, слыхали? Я вам могу говорить их безопасность… Я вам могу показывать ее на глаза. — И он протянул сквозь перила мостика руку с наискось обрубленной кистью. — Так — видали? Они падали в грязь, да, лежали там… Мои пальцы… отдельно от меня. Вот здесь они росли — так… За что?

— Где это произошло, приятель? — спросил Лилберн.

— Кембриджшир, будь он проклят. Мы работал там пять лет назад, голландский мастер, осушивать топь… Да, учили английский дурак делать хороший поле из мокрый болот. Мы работал весь недель, а воскресенье молился. И мы не хотел молиться их англиканский церковь. И построил свой маленький деревянный часовня, и слушали свой проповедник, настоящий святой старик. Он говорил так, так он говорил, что сердце делалось мягкий и слезы текли с глаз. А когда приходил стража от епископ, он учил из Писания подставлять левый щека, если бьют правый. Но они хватал его за ноги и тащил по грязь лицом, и я не мог на это смотреть, я хотел поднимать его лицо из грязь, но солдат рубил моя рука, и я видел эти мои пальцы отдельно там, на земле. А наша часовня они поджигал с трех сторон. И тогда мы сказал: пусть они потопнут свой болота, эти англичане и их епископ Лод.[1] И уехал, все мы уехал прочь. Теперь я не хочу никогда сходить английский берег, только сижу на корабль.

Капитан, слушая, качал головой, вздыхал и вычесывал из бороды табачные крошки. Лилберн взял изуродованную руку боцмана и показал ее Джанноти:

— Он еще счастливо отделался.

— Но неужели закон распространяет власть архиепископа и на иностранцев?

— Закон — нет. Но кто сейчас считается с законом? Всюду есть специальные суды, не обязанные считаться с общим правом Англии. Так что если вы не хотите подчиняться идолопоклонству, вводимому в церкви, у вас единственный выход — уехать. В Америку, в Голландию, в Швецию. Еще несколько лет, и не только торговля, но вся наша промышленность переместится с порогов Темзы на берега Зунда.

— Вы преувеличиваете. Всякая власть вынуждена использовать… как это… карающая десница — так? Возможны злоупотребления, конечно. И все же это не война. Я профессиональный солдат, но я скажу вам: нынешняя война убивает не только тело, но и душу. Когда столько крови, все становится безразлично. Война всех со всеми.

— Расскажите про битву под Лютценом,[2] — сказал Чиллингтон.

— А-а, нет желания вспоминать.

— Вы сражались под Лютценом? — воскликнул Лилберн.

— Лишь в самом начале. Мы погнали их конницу, потом повернули на пехоту и считали уже, что дело выиграно, но не тут-то было. Нам оставалось доскакать до их рядов ярдов пятьдесят, когда эти хитрые бестии вдруг разом упали на землю и открыли две батареи с зажженными фитилями. Мелкие, невзрачные пушчонки. Но когда они залпом бьют картечью на таком расстоянии в сплошную массу кавалерии… Я даже не понял, что произошло. Гора окровавленной конины вперемешку с мундирами, саблями, сапогами. Бр-р! Только шведы могли додуматься до такого.

— Как?! Значит, вы… Значит, это была… Вы атаковали шведскую пехоту?

— Простите?..

— Вы сражались на стороне папистов.

Лилберн отступил на шаг, и гримаса неподдельного отвращения исказила его лицо.

— Видите ли, я солдат и не привык спрашивать, как молится тот, кто мне платит. — Джанноти говорил с вызовом, хотя было заметно, что он смущен своим промахом. — Кроме того, впоследствии я перешел в протестантскую армию племянника вашего короля. Этим летом я принял участие в походе в Вестфалию вместе с принцем Рупертом.

— Вы сражались за папистов… За этих убийц… инквизиторов… за их палачей… иезуитов…

Лилберн продолжал пятиться, тяжело дыша и отирая ладони о рукава камзола. Потом подскочил к итальянцу, сжав кулаки, открыл рот, но, не найдя слов, вдруг протянул руку и крепко дернул того за ухо.

— Диабло! — Джанноти вырвался и схватился за шпагу. — Он обезумел, этот суконщик.

Чиллингтон, прижимаясь спиной к деревянной обшивке, отступал за угол рубки. Капитан и боцман молча глядели через поручни мостика. Матросы, привлеченные шумом, придвинулись поближе. В руке одного из них мелькнул пистолет.

Джанноти оглядел всех и медленно разжал пальцы. Шпага со стуком скользнула обратно в ножны.

— Ваше счастье, что вы безоружны, — процедил он сквозь зубы.

Лилберн стоял, скрестив руки на груди, широко расставив ноги, чуть пружиня ими на каждый взлет палубы, и насмешливо смотрел с высоты своего роста на маленького итальянца.

— Вы не должны на меня обижаться, синьор. Но каждому человеку при въезде в Англию необходимо проверить, крепко ли сидят уши на его голове.

— Беспокойтесь о своих.

— Одно неосторожное слово — и уши падают к ногам палача. Вы не поверите, но есть такие мастера, которые ухитряются дважды отрезать уши одному и тому же человеку.

— Значит, это правда? — Чиллингтон высунулся из-за угла рубки. — Доктор Принн?..

— Да. Я был в этот день на площади и видел собственными глазами. Они проделали это над ним второй раз. Нынешним летом. Всем троим: Принну, Баствику и Бертону. У Принна оставались лишь розовые отростки. Палач отхватил их вместе с кожей черепа. Так он и стоял у столба с шеей, красной от крови.

— О боже милостивый! — охнул Чиллингтон.

— А знаете, что сделала жена Баствика? Подобрала его уши, завернула в платок, потом стала на табурет и поцеловала мужа. Все трое говорили о том, что они пожертвовали своей свободой ради нашей. Палач так и не посмел заткнуть им рот.

— А-а, теперь я вижу, — протянул итальянец. — Вы отнюдь не сумасшедший. Вы просто из этих… Сектант, так? Чиллингтон, дайте-ка мне книжонку, которая выпала из тюков этого джентльмена. Давайте, давайте, она у вас в нагрудном кармане.

И так как Чиллингтон медлил, он подбежал к нему и сам извлек из его кармана тонкую брошюру в мягкой обложке.

— «Литания». Молитва? О чем же молится этот… доктор Басту-ик? Ага, тот самый, который не сберег своих ушей. Значит, мы везем не только чистую бумагу. Но и бумагу, покрытую печатными знаками. Чиллингтон, и много там таких книжечек?

Можно было подумать, что они сравнялись ростом. Торжествующий Джанноти расхаживал, приподнимаясь на носки, Лилберн, согнувшись, следил за ним, будто выбирал момент для прыжка. Губы его сходились и расходились на каждом вздохе. Капитан сделал незаметный отстраняющий жест матросам. Те попятились.

Итальянец остановился перед Лилберном, откинул за спину свои локоны и швырнул брошюру к его ногам.

— Успокойтесь. Джанноти — не доносчики. Но и обид они тоже не прощают, запомните это.

Лилберн секунду колебался, потом поднял экземпляр «Литании», спрятал его под плащ и сделал угрожающий шаг вперед.

— Джентльмены, синьор, — сказал капитан. — Прошу вас помириться. Мы уже в Англии.

Берег теперь был виден совсем близко с обоих бортов. Судно входило в устье Темзы.

— Дьявол его дери, ваше корыто, капитан! Долго ему еще тащиться до Лондона?

— Ветер, синьор. Все будет зависеть от ветра.

Но ветер был неблагоприятным. Они плыли, лавируя в речных изгибах, еще двое суток и лишь утром третьего дня увидели впереди огоньки в окнах домов на лондонском мосту, тяжелые силуэты арок, лес мачт у левобережных причалов. Башни Тауэра еле проступали сквозь мглу. Несколько судов разом снялись с якоря и прошли мимо них, торопясь, видимо, выйти в море. По такой погоде река со дня на день могла покрыться льдом.

Их шхуна протиснулась на освободившееся место, матросы бросили сходни.

Заспанная таможенная стража появилась сразу, но чиновников пришлось ждать долго — они были заняты на других кораблях. Лилберн, расхаживая вдоль борта, всматривался в толпу, месившую снежную грязь на берегу. Грузчики, плотники, матросы, мелочные торговцы, всякий сброд с Чипсайда, девки, подрядчики, скупщики, подростки с бледными лицами и ловкими пальцами, собаки, негры, повара, лекаря, шарлатаны… В такой ранний час приличная публика еще не появлялась. Из портовой таверны с хохотом вывалилась компания ночных забулдыг, за ними с визгом бежала хозяйка и сковородкой на длинной ручке лупила их по каменным спинам. Под горой тюков с пенькой примостилась семья бедных эмигрантов, ждавших посадки; ночной снег тонким слоем лежал на их сундуках и узлах. От складов был проложен деревянный настил, и по нему с грохотом катились пустые бочки. Один из грузчиков, завидев Лилберна, ошалело уставился на него, так что следующий чуть не сбил его своей бочкой; потом оба исчезли в трюме грузившегося рядом судна, вернулись и, оживленно переговариваясь, протиснулись поближе к сходням.

Лилберн тоже заметил их и, перегнувшись через борт, провел ладонью черту около горла.

Оба понимающе закивали, зашептались, и один, тот, что был помельче и попроворней, юркнул в толпу.

Тем временем Джанноти с Чиллингтоном тоже выбрались на палубу. Они держались в стороне и на Лилберна старались не глядеть.

— Поразительно не то, Чиллингтон, что мы в Лондоне, а то, что все на свете имеет конец. Даже путешествие на голландской развалюхе. Кстати, знаете ли вы, как говорят у нас в Италии про вашу страну? Англия — это рай для женщин, чистилище для слуг и ад для лошадей. Не знаю, как насчет слуг, но женщин и лошадей я поменяю местами.

И он закатился заразительно-беспечным смехом — голова откинута, глаза полуприкрыты, пышная волна волос стекает за спину. Чиллингтон почтительно подхихикивал. Рука, сжимающая плащ у горла, придавала ему просительный вид.

Наконец невдалеке над толпой появились шляпы таможенных чиновников. Люди как будто не обращали на них внимания, но в последний момент неуловимым движением освобождали дорогу. Стража у сходен приосанилась и выровняла алебарды.

Таможенников было двое. Тот, что постарше, двигался, чуть танцуя, и вид имел франтоватый и светский — пестрый камзол с прорезными рукавами, штаны с бантами под коленом, зеленый плащ. Отвороты его невысоких сапог ярко-красными пятнами скользили над снегом. Младший был во всем черном, сапоги подняты до бедер, белый ворот рубашки еле виден из-под плаща. Короткие волосы оставляли шею открытой. У старшего волосы лежали по плечам — французская мода. Только королевский герб на шляпах у обоих был одинаковый.

Лилберн напряженным взглядом следил за их приближением. Руки его, вцепившиеся в бортовую обшивку, посинели под ветром, глаза слезились. Таможенникам оставалось пройти до сходен какой-нибудь десяток ярдов, когда тучный старик, протолкавшись вслед за маленьким грузчиком сквозь толпу, поравнялся с ними и начал что-то горячо шептать на ухо младшему.

Лилберн перевел дух.

Таможенник слушал внимательно, хотя головы почти не повернул и шага не замедлил. Старик, задыхаясь, все говорил, опасливо косясь вперед на зеленый плащ и красные отвороты.

Стража оторвала древки алебард от земли.

Капитан судна ждал наверху со шляпой в руке.

Джанноти встретился взглядом со старшим таможенником. Они оценивающе оглядели наряд друг друга, слегка улыбнулись и обменялись поклонами. Казалось, оба были довольны, что у них есть столь безотказный способ находить людей своего круга.

— Капитан Джанноти, к вашим услугам. У меня есть письма ко двору от ее величества королевы богемской.

— Так вы из Гааги? О, я не выпущу вас на берег, пока вы не расскажете мне все новости. Что там происходит? Есть ли известия от принца Руперта из-под Бреды? Знаете, в прошлом году он всех очаровал здесь в Лондоне.

Он взял Джанноти под руку, и они, болтая и пропуская друг друга вперед, пошли в сторону кормы. Младший двигался за ними в почтительном отдалении. Лилберн не отрывал от них взгляда, и в какой-то момент ему показалось, что Джанноти говорит о нем. Во всяком случае, явно мотнул головой в его сторону. Его собеседник подозвал к себе своего помощника и что-то приказал. Тот повернулся и твердым шагом направился в сторону Лилберна.

Тучный старик и оба грузчика все еще торчали внизу задрав головы. Борт возвышался над настилом причала ярда на два, не больше. Одним движением можно было перемахнуть через него, спрыгнуть вниз, метнуться в толпу, затеряться, дождаться темноты, назавтра уехать из Лондона к себе на север, в Дарем. Отец и дядя держали всю округу в руках, они бы уж нашли способ спрятать его на некоторое время.

— Мистер?.. — таможенник стоял перед ним.

— Лилберн, сэр. Торговый дом Хьюсона.

— У вас есть какой-нибудь груз?

— Голландская бумага. Девять тюков. Они лежат в носовом трюме.

— Я должен осмотреть их.

Несколько матросов, забежав вперед, подняли крышку грузового люка. Таможенник спустился вниз, ноги его привычно находили в полутьме ступени лестницы.

— Вот эти?

— Да.

Лилберн чувствовал, как кровь тугими ударами вздувает ему жилы на шее, приливает к голове.

— Здесь не меньше тысячи фунтов.

— Почти тысяча сто.

— Прекрасная упаковка. Нам еще многому надо учиться у голландцев.

— Они гарантируют полную водонепроницаемость.

— И полную чистоту веры Христовой от папистского идолопоклонства, — протянул таможенник негромко, как бы для себя. — О, смотрите: крысы все же проели снизу дыру. Досадно будет, если сегодняшняя слякоть подпортит вам товар.

— Это обойдется мне в кругленькую сумму.

— Прикажите погрузить дырой вниз — до склада довезете. С вас… Сейчас я подсчитаю… Его величество месяц назад вновь повелел повысить пошлину на ввоз. Пятью восемь, да еще один… Два фунта, пять шиллингов. Будете платить в конторе?

— Я готов уплатить прямо сейчас, наличными.

— Как вам будет угодно.

Таможенник отстегнул от пояса большую печать и двинулся вдоль тюков, оттискивая на каждом витиеватый красный вензель: «К» и «Т» — королевская таможня.

У Лилберна тряслись пальцы. Только с третьего раза ему удалось отсчитать нужную сумму. Вылезая из трюма, он споткнулся и разбил колено о край палубы, но боли не почувствовал. Джанноти и старшего таможенника не было видно за кормовыми надстройками. Он махнул рукой, и оба грузчика, обгоняя друг друга, ринулись вверх по сходням. Старик попятился и исчез в толпе, но когда Лилберн спустился, он появился снова как из-под земли.

Они пожали друг другу руки, потом обнялись.

— Сюда, брат, сюда! Твоя колымага вполне протиснется и в эту щель. Въезжай, не бойся.

Старик, оторвавшись от Лилберна, показывал путь пароконной подводе. Меньший из грузчиков, сразу утративший под тяжестью тюка всю свою юркость, пятился ей навстречу. Потом, распрямившись, забросил тюк на самую середину, выпростал веревочную петлю и умчался за следующим.

— Это они? — прошептал старик.

— Точно не скажу. Они в трех тюках из девяти, а в каких — я не метил.

— Сколько же их всего?

— Десять тысяч, мистер Вартон! И оттиски отличные.

— О боже милостивый, простри благодать свою на этого юношу. Десять тысяч! Значит, прочтут их по меньшей мере тысяч сто.

— Это просто чудо, что я не попался сейчас.

— Господь простер десницу свою. Кто, как не он, обратил к нашим проповедям сердце младшего таможенника? И не он ли дал силу моим ногам поспеть в порт? Уже лет тридцать не бегал я с такой прытью.

Грузчики уложили последний тюк и теперь приматывали всю груду веревками.

— Есть какие-нибудь новости, мистер Вартон? Ведь меня не было почти полгода.

— Говорят только о двух вещах: процессе Гемпдена[3] и шотландских делах. Процесс только начался, и неизвестно, чем он кончится, но шотландцы…

В это время подвода тронулась, и он бросился вслед за ней, проверяя веревки и поглаживая тюки. Лилберн расплатился с грузчиками и нагнал его у портовых ворот.

— Так что вы начали про Шотландию?

Вартон повернул к нему сияющее радостным возбуждением, по-стариковски румяное лицо и сказал, перекрикивая грохот колес:

— Шотландцы отвергли молитвенник Лода! Они выбросили его туда, где он сочинялся и печатался, — в преисподнюю! В Эдинбурге созывается ассамблея.

Несколько дней спустя часов около трех пополудни старый сапожник, живший на Боу-лэйн к северу от Флит-стрит, выглянув из окна, увидел, что двое мужчин, с утра торчавших в лавке напротив, вышли наконец из дверей и двинулись вслед за высоким молодым человеком, только что миновавшим их укрытие. С другого конца проулка появился еще один, в такой же синей куртке с пуговицами из кожи, но сам гораздо мельче и суетливей тех двоих, с лицом серым, как некрашеное дерево. Завидев его, молодой человек замедлил шаг, пальцы сами потянулись к эфесу шпаги.

В ту же минуту полы его плаща взлетели, подхваченные сзади ловкими руками, и через мгновение он оказался туго спеленат, обезоружен, прижат к стене.

— Именем короля! — вопил серолицый. — Джон Лилберн, я арестую вас именем короля!

Бумагу с приказом он почему-то показывал не Лилберну, а окнам и дверям окружающих домов. Несколько зевак молча глазели на происходящее.

— Это из вартоновской шайки, — объяснял хозяин лавки, служившей местом засады. — Видать, шел к нему за новой порцией книжонок. Моя бы воля, все бы они уже давно болтались на Тайбернских воротах.

И все же, когда Лилберна уводили, он подобрал с мостовой его шляпу, отряхнул и водрузил ее на голову арестованного. Потом вздохнул неизвестно чему.

1638 год

«За десять лет беспарламентского правления произвол, притеснения и насилия обрушились на нас без каких-либо ограничений и преград. Грузовой и весовой сбор взимался без всякого предлога или ссылки на закон. Много других непомерных пошлин были настолько неразумны, что размер их часто превышал стоимость ввозимого или вывозимого товара. Был изобретен новый неслыханный налог под названием „корабельные деньги“; и хотя он взимался под предлогом строительства флота для охраны морей, тем не менее купцы были оставлены настолько беззащитными против нападения турецких пиратов, что много больших кораблей с ценным грузом и тысячи подданных его величества были захвачены в плен, где и остаются до настоящего времени в злосчастном рабстве. Были объявлены монополии на мыло, соль, вино, кожу, уголь, перевозимый морским путем, и на многие другие товары и предметы первой необходимости. Пахотные земли продолжали обращать в пастбища путем так называемого огораживания».

Из антиправительственной Ремонстрации[4]

Январь 1638

Или, Кембриджшир

— А вы, мистер Кромвель? Что вы думаете о шотландских делах?

Кромвель поднял глаза от сочащейся гусиной ноги и еще раз оглядел сидевших за столом. Воскресные обеды устраивались членами местного филантропического общества по очереди. Сегодня принимал мистер Пэйдж. Справа от него сидел вислощекий, плешивый доктор Фуллер — декан собора святой Троицы. Нэнси, его племянница, от возбуждения и любопытства все время забывала о еде. Дальше Оливер, Элизабет — Кромвель взял только их, хотя приглашали его со всей семьей. На дальнем конце стола аптекарь Гудрик, ближайший друг Пэйджа, бубнил себе под нос что-то невнятное, ни к кому не обращаясь. Мистер Хэнд поддевал ножом коричневую корочку гусиной кожи с такой сосредоточенностью, словно заданный им вопрос был сущей безделицей и мало его занимал.

— Беспокойство шотландских подданных его величества можно понять, — медленно начал Кромвель. — Молитвенник Нокса[5] стал для них не только делом их веры. С ним у них впервые появилось нечто общее, объединяющее. Впервые они могли почувствовать себя не сборищем диких кланов, а народом. И когда кто-то теперь покушается на их молитвенник, им кажется, будто у них хотят отнять веру и душу саму.

— Вы называете это беспокойством? Почему бы не сказать попросту — бунт?

— О, я не одобряю тех бесчинств, которые творились в церкви святого Джайльса. Думаю, английские девушки никогда не позволили бы себе таких безобразий, как эти эдинбургские горничные. Кидать табуреты в священника! Вам бы и в голову не пришло такое, не правда ли, Нэнси?

— Нэнси — плохой пример, отец, — сказал Оливер-младший. — Всем известно, что она способна растоптать ногами совершенно новую шляпу человеку только за то, что он случайно отдавил хвост ее котенку.

Старшие засмеялись, припомнив этот эпизод. Нэнси сделала вид, будто хочет заколоть Оливера вилкой. Оливер послушно подставил ей сердце. Все опять засмеялись.

— За английских женщин ваше преподобие может быть спокойно, — сказала Элизабет. — Если завтра архиепископ Лод прикажет вам обращаться к богу другими словами, они это стерпят. Ибо все равно каждая молится в душе по-своему.

— Не все так миролюбивы в делах веры, миссис Кромвель. Вы не представляете, сколько фанатической нетерпимости таится в душах многих англичан. Среди них есть такие, что не простили бы нам этой бутылки вина к воскресному обеду.

— Вино здесь ни при чем, доктор Фуллер, — вскинулся на своем конце аптекарь. — Вы отлично знаете, что не в вине дело.

— Мистер Гудрик?..

— …Но есть такие формы идолопоклонства, которые люди не могут выносить. Даже самые правоверные англикане. Вспомните хотя бы судью Шерфильда.

— Кто это?

— Вы не слышали про Шерфильда из Солсбери? Он был еще более строгим судьей, чем вы, мистер Кромвель. И особенно для сектантов. Но он был также искренне верующим и не мог стерпеть того, что в витраже их церкви был изображен бог-отец. Седовласый румяный старичок — бог-отец! Как вам это понравится?

— «Не сотвори себе кумира», — процитировал хозяин дома, подняв палец. — «Не делай никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу… Не поклоняйся им и не служи им…»

— Вот именно, мистер Пэйдж, вот именно. И однажды совесть заговорила в судье Шерфильде так громко, что он не выдержал: взял у церковного сторожа ключи, заперся ночью в храме божьем и с палкой в руке полез к витражу. Он был старый человек и несколько раз срывался вниз. Но, несмотря на боль и ушибы, он лез снова и снова, пока, наконец, не дотянулся и не расколотил палкой весь витраж.

Голос аптекаря от возбуждения сделался тонким, почти визгливым. Копна волос свесилась на лоб и закрыла на минуту глаза.

— Его схватили?

— Он и не собирался бежать. Суд Звездной палаты приговорил его к штрафу в пятьсот фунтов.

— Пятьсот фунтов?! — мистер Хэнд с недоверием покачал головой.

За столом притихли. Звездная палата была слишком скользкой темой, чтобы касаться ее при посторонних.

Вошел слуга и стал собирать опустевшие блюда. Где-то далеко, за подмерзшими топями, за бурыми полосами кустарников, на краю земли, лежало малиновое закатное солнце, и отпечатки оконных переплетов едва заметно ползли вверх по стене столовой. Снизу, из кухни, шел запах дров, дыма, кипящего жира, тепла.

— Я рад был заметить, мистер Хэнд, что вы спокойно восприняли окончание осушительных работ, — сказал декан, ковыряя в зубах обломком пера.

— Спокойно? Я просто устал бороться. Двадцать лет — с меня хватит. Разве что мистер Кромвель подменит меня теперь, когда он унаследовал имение дядюшки.

Все головы повернулись к Кромвелю. Вот уже год, как он обосновался здесь, в Или, обосновался прочно, перевез всю семью, но к нему все еще присматривались, привыкали. И в то же время будто чего-то ждали от него, чего-то такого, на что у самих уже не хватало сил.

— Как, мистер Кромвель? Неужели вы тоже противник осушения?

— На церковные доходы осушение, конечно, не повлияет, доктор Фуллер. Я буду так же исправно уплачивать вам ту же ренту за арендуемую у вас землю. Для всей же округи оно может обернуться полной катастрофой.

— Дядюшка Вильям, я вас умоляю! — Нэнси сложила ладони перед грудью. — Раз и навсегда растолкуйте мне эту загадку: почему все кругом так против осушения? Король и граф Бедфорд и эти купцы-сукноторговцы вкладывают огромные деньги, вместо болот и топей в графстве появятся сотни акров пахотной земли. Говорят, впервые в этом году не будет наводнения и наш Или не окажется на острове. Что в этом плохого?

Декан пожал плечами и откинулся на спинку стула, как бы открывая племяннице единственного человека, знающего ответ на этот трудный вопрос.

— Да то, милая Нэнси, — сказал Кромвель, — что это будет уже не наша земля. Она попадет в руки спекулянтов и придворных фаворитов, которые немедленно огородят ее и начнут вздувать цены.

— Но ведь сейчас от нее нет никакой пользы.

— О нет. Топь — неважное место для посева и для прогулок, но летом это — прекрасное пастбище. За право пользоваться им наши крестьяне платят мне треть шиллинга с коровы и очень довольны. На сухих участках они выкашивают столько сена, что им хватает его почти до марта.

— В хорошие годы — до новой травы, — вставил Пэйдж.

— Землей же владеют их преподобия, и они продают эти пастбища казне по цене болота. То есть отдают даром.

— Вы же знаете, мистер Кромвель, что мы не можем противиться распоряжениям королевского казначея.

— Я знаю только одно: крестьяне, оставшись без болотной травы, будут разорены. Очень небольшая часть их сможет арендовать осушенную землю по той цене, которую с них будут требовать за нее. Они еще не научились хозяйствовать по-новому, как в Эссексе или Кенте, и не сумеют извлечь из земли столько, сколько нужно на покрытие увеличенной ренты. Может, лет через двадцать осушение и начнет приносить пользу. Но неужели ради этого ныне живущие должны помирать с голоду?

Огромный яблочный пирог, внесенный тем временем слугой, застыл в воздухе, потом проплыл над головами гостей и опустился на стол заметно ближе к Кромвелю, чем к хозяину. Слуга жил в доме давно, ему многое позволялось. Он взял салфетку и зачем-то начал обтирать спинку стула, на котором сидел Кромвель, бормоча при этом:

— Золотые слова, сэр, мистер Оливер, да благословит вас бог… золотые слова…

— Поверьте мне, джентльмены, я-то смогу обойтись без этих коровьих шиллингов. Я даже думаю, что, арендовав часть этой осушенной и огороженной земли, я смог бы найти для нее крепких йоменов[6] и мои доходы возросли бы. Но, — Кромвель указал пальцем в сторону окна, — мы не должны забывать, что все разорившиеся крестьяне превратятся в нищих и бродяг, которые лягут на плечи нашего же прихода. Что люди, доведенные до отчаянья, перестают слушать всякие резоны и убеждения. Что в тюрьме ли, в богадельне ли — кормить их придется нам же. Милая Нэнси, если мы не сумеем помешать тому, что происходит… у нас не будет наводнения, зато будет бунт. Как тридцать лет назад здесь, по соседству — в Нортгемптоншире. Восставших называли тогда левеллерами.[7] Они обижались на эту кличку, но она точно выражала суть дела: на дне своей нищеты они ничего другого не хотели, как сравнять всех, кто побогаче, с собою, все тучные поля — с своим запустеньем, все высокие дома — со своими, то есть практически с землей. Сравнять — в этом есть огромный соблазн!

На протяжении всего этого разговора аптекарь Гудрик, ни на кого не глядя, то усмехался, то с сомнением склонял ухо к плечу, то вопросительно поднимал бровь, то одобрительно кивал головой, будто вел беседу с кем-то невидимым. Но тут он резко повернулся к Кромвелю и крикнул своим тонким голоском:

— А откуда же король взял деньги на осушительные работы и скупку земель?

Мистер Пэйдж перестал резать пирог и развел руками, словно прося у всех прощения за манеры своего друга. В комнате стало светло — слуга зажигал свечи.

— Его величество — крупный предприниматель, мистер Гудрик. Монополия на торговлю табаком, порохом, игральными картами, таможенные сборы, продажа патентов, продажа баронских и рыцарских титулов… Я не могу вам перечислить все источники доходов казны, но всякому ясно…

— Нет! На этот раз вы, мистер Кромвель, вы сами снабдили его деньгами.

— Мистер Гудрик! — В голосе Пэйджа укоризна пыталась прикинуться строгостью.

— И вы тоже, мистер Пэйдж. Вы оба уплатили в этом году корабельную подать, хотя отлично знали, что налог этот — незаконный.

— Вы хотите сказать…

— Именно! Я хочу сказать, что вы должны были поступить, как ваш кузен, мистер Гемпден. Ему тоже ничего не стоило уплатить эти несчастные двадцать шиллингов и жить спокойно. Но он отказался подчиняться произволу, не побоялся пойти под суд за отказ. И не говорите мне, что у вас семья, дети, хозяйство. У него тоже есть семья и чувство долга перед ней. Но есть же, в конце концов, и долг перед Англией!

— Неужели двадцать шиллингов могут что-то изменить?

— Речь идет не о двадцати шиллингах, доктор Фуллер, а о свободе государства. За последние три года корабельный налог из чрезвычайного сделался постоянным. Скоро король сможет на эти деньги не только скупать за бесценок земли, но и нанять армию. Наемную армию, джентльмены! И мы окажемся под властью такого же деспотизма, как испанцы, турки, русские. Мистер Гемпден прекрасно это понимал. И вот он под судом, а король содержит судебную стражу за счет его родственников. Браво! превосходно!

— Я слышал, что пока суд не вынес никакого определенного решения. Дело передано на рассмотрение двенадцати высших судей королевства.

— Судьи королевства? Хотел бы я посмотреть, что станет с тем из них, кто посмеет вынести решение не в пользу короны.

— Вы думаете, что в стране вообще не осталось честных и мужественных людей?

— Ах, мистер Кромвель. Десять лет назад эти люди собрались в парламенте — и что? Вы были среди них, вы голосовали за Протестацию. О, я помню наизусть. «Если какой-либо купец или какое-либо другое лицо добровольно внесет или уплатит в качестве подати означенный выше потонный и пофунтовый налог, не утвержденный парламентом, тот должен быть признан предателем вольностей Англии и врагом отечества». Разве корабельные деньги утверждены парламентом? Вашими же словами могу сказать вам теперь, мистер Кромвель. — Он запнулся и произнес тихо, но решительно: — Вы предатель и враг отечества.

Оливер-младший с грохотом отодвинул стул, вскочил, сжимая кулаки, но Кромвель ухватил его за плечо и усадил на место.

Тягостная тишина нависла над столом.

Нэнси разглаживала скатерть перед собой, хозяин сидел, прикусив губу, Элизабет сверлила аптекаря тяжелым, ненавидящим взглядом. Трещала, не желая разгораться, свеча. Кромвель согнулся, опершись лбом на сцепленные руки, потом поднял налившееся кровью лицо и сказал — в голосе его была усталость, боль и в то же время что-то угрожающее:

— Мне нечего возразить вам на это, мистер Гудрик.

Аптекарь тоже вдруг обмяк, нервное возбуждение оставило его, глаза в чаще волос погасли.

— Я прошу меня извинить… Мистер Пэйдж, в вашем доме… И вы, мистер Кромвель… Только мое искреннее уважение к вам позволило… толкнуло меня… Но мне пора. Я совершенно забыл, срочная работа… лекарство для жены мэра… Прошу извинить…

Он, кланяясь, встал из-за стола, повернулся и быстро пошел к дверям. Развязавшаяся шнуровка чулка свешивалась сзади из штанины. Когда он вышел, слуга с сердитым видом убрал его стул к стене.

Зима, 1638

«Суд Звездной палаты много раз допускал вынесение приговоров, присуждавших к непомерным наказаниям, не только для поддержания и содействия монополиям и связанным с ними незаконным сборам, но и по различным другим предметам. Посредством этого подданные его величества были притесняемы путем наложения отяготительных штрафов, задержания, клеймения, изувеченья, наказания плетьми, выставления к позорному столбу, забивания кляпа, тюремного заключения, изгнания».

Из антиправительственной Ремонстрации

Март, 1638

«После того как суд Звездной палаты вынес мне приговор — штраф, бичевание и позорный столб, — смотритель Флитской тюрьмы запер меня в камере и вплоть до дня экзекуции не выпускал даже на прогулки в тюремный двор, говоря, что за мое дерзкое поведение перед судом и этого наказания мало».

Джон Лилберн. «Дело зверя»

18 апреля 1638

Лондон, Вестминстер

— Вы видите перед собой новоиспеченного капитана конвоя его величества, мистер Хайд. — Джанноти сделал стремительный пируэт — плащ, шпага, кружева, локоны на минуту перешли в горизонтальное положение. — Он умоляет, он настаивает, он жаждет видеть вас сегодня на небольшом дружеском банкете, посвященном торжественному событию.

Хайд, улыбаясь, приподнял шляпу и слегка развел руками:

— Синьор! Если вы умеете делать с лондонскими поварами такие же чудеса, как с лондонскими портными, было бы глупо не принять приглашение.

— Не скрою, я нашел одно довольно приличное заведение за Чаринг-кросс. «Петух и кошка». Сбор гостей через три часа.

Хайд щелкнул крышкой карманных часов и передвинулся поближе к окну. По утрам даже в самые солнечные дни западная сторона Вестминстерского дворца бывала темноватой. Галерея постепенно заполнялась посетителями, клерками, адвокатами и прочим судейским людом. С площади нарастал неровный гул, прерываемый резкими лопающимися звуками, — будто кто-то рывками раздирал бумагу лист за листом.

Хайд и Джанноти выглянули наружу.

Толпа двигалась по проезду от Кинг-стрит, окружая пустую телегу с одиноким возницей на козлах. Сзади шел голый по пояс человек, руки его были привязаны к телеге, лицо поднято к небу. Палач, почему-то тоже по пояс голый, с кожей по-весеннему белой, блестящей от пота, поднимал кнут и с каждым ударом как бы прыгал на свою жертву.

Помощник шерифа, распоряжавшийся экзекуцией, пришпорил коня, обогнал телегу и знаком показал вознице, чтоб ехал помедленней. Сверху казалось, будто на спину осужденного накинуто что-то красное и лохматое. Он жадно ловил ртом воздух и, похоже, не слышал подбадривающих криков, не замечал толпы, почти не чувствовал ударов, но весь был сосредоточен на какой-то трудной работе, происходившей внутри него.

— Дева Мария, да ведь это Лилберн! — воскликнул Джанноти. — Ох-хо-хо, это он, мистер Хайд, уверяю вас.

Хайд с брезгливым недоумением посмотрел на радостное лицо итальянца и отвернулся.

— Значит, он все же допрыгался со своими книжонками! Какой подарок к торжественному дню. О, не смотрите так осуждающе. Это единственный человек в Англии, которому я желаю зла. И поверьте, у меня есть к тому основания. Нет, не могу отказать себе в удовольствии. Какой спектакль! Я должен досмотреть его до конца.

Телега, продвигаясь в сторону здания Звездной палаты, исчезла из поля зрения, и Джанноти, помахав Хайду, кинулся к противоположному окну.

— Джентльмены, умоляю, потеснитесь немножко. За место в первом ряду плачу фунт. Мне нельзя пропустить заключительную сцену, прошу вас.

— Не горячитесь, капитан. Похоже, что продолжения не будет.

— Разве? — спросил кто-то. — А позорный столб?

— Судьи решили, что бичевания достаточно. Позорный столб отменят, если молодчик признает себя виновным.

Джанноти наконец протиснулся к окну и успел увидеть, как Лилберна отвязали от телеги и увели в какую-то дверь под вывеской. Толпа с глухим гулом заливала площадь. Справа, в открытых окнах Звездной палаты, зрители устраивались поудобней, окликали знакомых.

Шлемы выстроенных стражников образовали вокруг помоста сверкающий квадрат.

Прошло около получаса.

Вдруг раздалась барабанная дробь, дверь открылась, стража раздвинула толпу, и по образовавшемуся коридору Лилберн — рубаха накинута на плечи, в открытом вороте видны наспех наложенные бинты — прошел к помосту.

— Глядите, — он отказался признать себя виновным!

— А вы что думали? Все пуритане упрямы как ослы.

— Разве он пуританин?

— Во всяком случае, какой-нибудь сектант.

— О, вы еще не знаете этого типа. Я же обещал вам, что представление будет занятным.

— Капитан, вы говорите с такой гордостью, словно он ваш близкий родственник.

— Хуже. Он… Не знаю, как это сказать по-английски… Он мой самый близкий враг.

— Все же это немного дико: бить человека до полусмерти, потом передавать его в руки врача только для того, чтобы можно было мучить его дальше.

— Смотрите, еще одного выводят.

— Это книготорговец, продававший вредные книжонки. Их судили вместе.

— Хорошая компания — один желторотый, другой на ладан дышит. А туда же еще.

Мистер Вартон, поддерживаемый палачом, с трудом влез на помост и, растерянно улыбаясь, что-то сказал Лилберну. Тот ничего не ответил, только кивнул, не глядя нашел плечо старика, пожал. Казалось, он по-прежнему старался сосредоточить все силы на невидимой внутренней работе и не хотел отвлекаться ни на что другое.

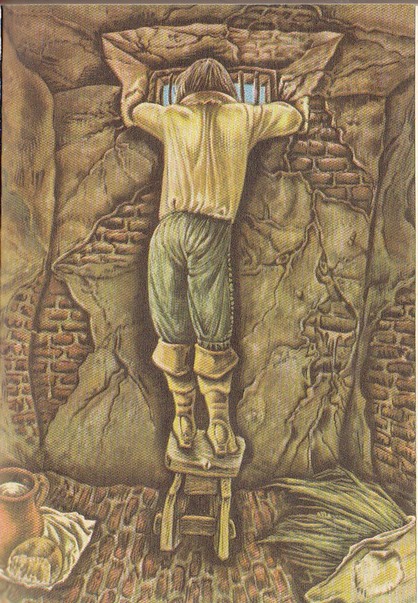

Палач снял верхний брус с колодки позорного столба и велел обоим вложить головы в полукруглые вырезы нижнего. Лилберну пришлось для этого сильно нагнуться. Рубаха плотно облепила спину, и в нескольких местах на ней проступили красные пятна. Палач положил верхний брус на место, примотал его ременной петлей и отошел к краю помоста, отирая руки о кожаные штаны. В тот же момент голова Лилберна ожила, приподнялась, насколько позволяла колодка, и крикнула голосом сдавленным, но громким и настойчивым:

— Братья мои!

Толпа всколыхнулась, качнулась вперед, застыла.

— Братья мои! К вам, кто любит господа нашего Иисуса Христа и желает, чтоб он царствовал и правил в сердцах и жизнях наших, ко всем, кто слышит меня, обращаю свою речь.

Над площадью воцарилась полная тишина. Только в дальних воротах было заметно какое-то движение — люди продолжали протискиваться внутрь и вдоль стен пробирались на свободное место.

— Братья! Не по божьему закону, не по закону нашей страны, не по воле короля терплю я это наказание, а только по злобе и жестокости прелатов. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Не о прелатах ли это сказано?

— Придержи язык! — крикнул помощник шерифа. — Тебя судили по закону, и ты получил меньше того, что заслужил.

Толпа глухо зашумела и сдвинулась плотнее.

— По закону? В каком английском законе сказано, что от обвиняемого можно требовать показаний против самого себя под присягой? А когда я отказался дать эту безбожную и незаконную присягу, судьи Звездной палаты бросили меня в тюрьму. Они говорили, что меня обвиняет какой-то Чиллингтон, но ни разу не поставили меня лицом к лицу с обвинителем. Даже римские язычники не позволяли себе такого. Они хуже язычников, хуже книжников и фарисеев, эти наши мучители — епископы, забравшие над нами такую страшную власть.

— Аминь! Аминь! — откликнулось несколько голосов. Помощник шерифа раздвинул стражников конем и, подъехав к помосту, протянул плетку к самому лицу Лилберна:

— Замолчишь ты или нет? Еще одно слово, и я прикажу содрать с тебя рубаху и выпороть второй раз.

— Не замолчу! Я буду говорить, хоть бы вы грозились повесить меня на Тайбернских воротах. Я не богохульствую и никого не оскорбляю. У меня нет злобы ни на одного из епископов лично — я нападаю на их сан, на должность, на непомерную власть.

— Заткни ему рот! — приказал помощник шерифа.

Палач посмотрел на него сверху и покачал головой:

— У меня нет такого приказа.

— Я! Я приказываю тебе!

— Письменный приказ их светлостей — вот что мне нужно. Я подчиняюсь только их распоряжениям.

— Ну хорошо же! — Помощник шерифа в бешенстве соскочил с коня, быстро прошел между рядами стражников и исчез в дверях Звездной палаты.

У Лилберна больше не было сил держать голову поднятой. Он видел теперь только доски помоста, но голос его, будто отражаясь от этих досок, далеко разлетался над замершей площадью. Потом он сунул руку в карман, достал оттуда несколько экземпляров «Литании» и неловким, но сильным движением швырнул их в сторону. Книжки перелетели через ограду из алебард и тут же исчезли, расхватанные десятками жадных рук.

— Вот книга, за которую я страдаю! Возьмите ее, прочтите и рассудите сами, есть ли в ней что-нибудь против законов божьих, или законов нашей земли, или блины короля и государства.

Помощник шерифа появился в дверях и почти побежал по проходу, держа перед собой свернутую в трубку бумагу.

— Братья мои! Не бойтесь принять страдания за свободу духа. Сегодня я на себе испытал, сколько душевной силы приливает тому, кто верит в свою правду, как отступает перед нею всякий страх и боль. Облекитесь и вы во всеоружие божие, чтоб вам можно было стать против козней дьявольских. Помните, что наша война не против плоти и крови, но против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы…

В этот момент руки палача ухватили его за волосы, задрали кверху лицо и сунули в открытый кричащий рот тугой комок пеньки; потом пригнули голову и затянули завязки кляпа на затылке.

За оставшиеся полтора часа на небе так и не появилось ни одного облака, и толпа молча стояла под палящим солнцем, не расходилась, чего-то ждала. Пятна на спине Лилберна расползлись, почернели, засохли. Только когда положенное время истекло и осужденных стали вынимать из колодки, поняли, что старик Вартон без сознания.

Хайд вернулся в Вестминстер, когда все уже было кончено и площадь опустела. В переходах и галереях дворца возобновилась обычная деловая суета, и лишь новоиспеченный капитан конвоя одиноко и задумчиво стоял у окна.

— Синьор Джанноти, вы еще здесь? Значит, я напрасно спешу на банкет?

Джанноти оторвал взгляд от опустевшего помоста и виновато улыбнулся:

— Да-да, пора. Мы как раз успеем к назначенному часу.

Они вместе спустились по лестнице, вышли на улицу.

— Варварская расправа все же отравила вам праздник? Это меня радует. Сознаюсь, мне давеча стало не по себе, когда я увидел, с каким злорадством вы разглядывали спину этого бедняги..

— Расправа? Нет, мистер Хайд. Тому, кто видел костры в Испании, четвертования в Париже, колесования в Кельне, такое зрелище не может подействовать на нервы. Но люди… эта толпа… Народ…

— Что же вас так в них поразило?

— Как они слушали. И как молчали. Я в жизни своей не видал ничего подобного.

— Боюсь, я не совсем вас понимаю.

— Их лица… И это терпеливое ожидание. В других странах я видывал толпу глумящуюся, хохочущую, грозящую осужденному. Или в тех редких случаях, когда она была на его стороне, могла начаться свалка, кто-то мог попытаться отбить его у стражи. Но это… Какая-то смесь законопослушности и упрямого отпора, несогласия, непризнания. Вы бывали за границей, мистер Хайд?

— Не довелось.

— Значит, вам не с чем сравнивать. Для вас английская толпа — зрелище привычное. Но для меня… Сознаюсь, мои мечты о спокойной жизни на вашем острове сильно поколебались. Скажу вам даже более прямо: вы живете на притаившемся вулкане.

— Полноте, — засмеялся Хайд. — Во всей Европе вы не найдете сейчас власти более прочной и устойчивой, чем власть его величества короля Карла Первого.

При этих словах он отвесил поклон Уайтхоллу — королевскому дворцу, мимо которого они как раз проходили.

— Дай бог, дай бог… А чего они, в сущности, хотят, эти сектанты? Кажется, их еще называют «пуритане»? Ведь Англия вот уже сто лет — протестантское государство. Ни папы, ни кардиналов, ни инквизиции, ни иезуитов. Чего им еще надо?

— Во-первых, они уверяют, что существует опасность возвращения к папизму. Что реформы в области богослужения и церковного убранства, предпринятые его преосвященством архиепископом Лодом, все направлены на это.

— Есть тут доля правды?

— Католикам, конечно, делаются сейчас некоторые потачки. Но ведь и сама королева — страстная католичка. В высшем обществе это становится даже модным. Говорят, одна знатная дама недавно перешла в католичество и, когда архиепископ спросил ее, зачем она это сделала, отвечала: «Все спешат к Риму, ваше преосвященство, в том числе и вы; а я не люблю идти в толпе, поэтому решила обогнать вас».

— Очень мило.

— Мило, но неверно. Я встречался несколько раз с его преосвященством и говорил с ним. Его настоящая цель — придать англиканской церкви окончательное единообразие в организации, в формах богопочитания, в учении. Тогда всем этим полуграмотным крикунам, доморощенным проповедникам не останется уже никакой возможности нести, как они выражаются, божий свет людям. Это-то их и бесит, из-за этого-то они и нападают на новый молитвенник, на облачения священников, на епископат. Папизм! происки Рима! сатанинские искушения! Темный народ с готовностью слушает эти вопли. Но что поразительно — сектанты находят поддержку и среди людей достойных и образованных. Некоторые даже берут их к себе домашними учителями.

— Воображаю, каких унылых ханжей вырастят подобные наставники.

— Вообще говоря, пуританам нельзя отказать в некоторых достоинствах. Как правило, они честны, воздержанны, не корыстолюбивы. Многим прелатам епископальной церкви следовало бы поучиться у них жизни скромной и целомудренной, вместо того чтобы предаваться чревоугодию, пьянству, охоте. Но эта узость мысли! Этот тупой фанатизм! Долой театр, долой танцы, долой праздники и развлечения, долой наряды и маскарады, долой стихи, музыку, живопись, долой все книги, кроме Библии!..

— Неужели и английскую поэзию?..

— Безусловно. «Пред тем, как тихо испустить дыханье, я огласить хотел бы завещанье…»

— «…глаза дам Аргусу, пока смотрю, — подхватил Джанноти, — ослепнут — их Амуру подарю. Слух — дипломатам иностранным, а слезы — женщинам иль океанам».[8]

— Вот видите. Вы, найдя у меня на столе эти стихи, лихорадочно заучиваете их наизусть, пуританин же вышвырнул бы их в огонь. Ибо для него Джон Донн такой же гнусный источник соблазна и совратитель душ, как Спенсер, Шекспир, Бен Джонсон.

— Кстати, я все хотел спросить вас: известно ли, почему сам Джон Донн при жизни не публиковал своих стихов? У книготорговцев я видел только его проповеди.

— Величие Джона Донна, может, в том и состояло, что он умел наполнить свои обращения к богу поэзией и свою поэзию — обращением к богу.

Они были уже у дверей «Петуха и кошки». Хайд, двигаясь с тем особым бальным изяществом, какое бывает свойственно молодым, но рано располневшим людям, взбежал на крыльцо и прочел, подняв руку к небу:

Входя в Твою священную каюту,

Где музыкой по милости Твоей

Я сделан в вечном хоре, в ту минуту,

Свой инструмент настроив у дверей,

Я жизнь иную вижу в жизни сей.[9]

Хозяин таверны с поклонами проводил их в заднюю комнату, где уже собрались почти все приглашенные.

— Джентльмены, — сказал Хайд, — наш храбрый капитан в ужасном расположении духа, но, поверьте, не я его расстроил. Просто в его сердце засело тягостное предчувствие… Вы никогда не догадаетесь какое.

— Что мы съедим и выпьем сейчас вдвое больше того, на что он рассчитывал.

— Что капля томатного соуса упадет на его новый мундир.

— Что красотка забудет его, пока он будет стоять в ночных караулах.

— Что его величество отправит его до скончания дней посланником к русскому царю.

— Что кончится мода на высокие каблуки.

— Нет, нет и нет. Но он со всей серьезностью уверяет меня, что вся Англия не сегодня-завтра будет охвачена мятежом.

Собравшиеся разразились в ответ дружным смехом.

Апрель, 1638

«Шотландские представители, собравшиеся в Эдинбурге, решили возобновить торжественную клятву — Ковенант. Всякий, кто подписывал эту клятву, обязывался защищать чистоту реформированной религии против папизма и любых нововведений. Посланцы с огненными крестами везли текст от селения к селению, от города к городу, и к концу апреля в Шотландии едва ли оставался хоть один протестант, не принявший Ковенанта».

Мэй.[10] «История Долгого парламента»

Лето, 1638

«Что касается созываемой ими Генеральной Ассамблеи, то хотя я и не жду от нее никакого добра, однако надеюсь, что вы помешаете большему злу, во-первых, если возбудите между них прения насчет законности их выборов во-вторых, если станете протестовать против их неправильных и насильственных действий. Если же вы могли бы распустить ее под каким-нибудь ничтожным предлогом, то ничего лучшего нельзя было бы и желать».

Из письма Карла I маркизу Гамильтону

Ноябрь, 1638

«Король назначил шесть лордов своего Тайного совета в помощники маркизу Гамильтону на Генеральной Ассамблее в Глазго. Их не впустили на заседания; в праве голоса им было отказано, и члены Ассамблеи заявляли, что, если бы и король явился сюда собственной персоной, он имел бы всего лишь один голос, и этот голос отнюдь не был бы правом вето. Столь свирепая решимость вынудила королевского комиссара поставить под вопрос законность Ассамблеи и выпустить прокламацию о ее роспуске. Ковенантеры отказались разойтись, изгнали из своей среды епископов, отлучили некоторых из них от церкви и вскоре совсем упразднили епископат. Маркиз Гамильтон вернулся в Англию, ковенантеры же приступили к вербовке солдат, установлению налогов, строили одни укрепления и крепости, захватывали другие и срочно готовились к войне».

Уайтлок.[11] «Мемуары»

11 ноября 1638

Лондон, Флитская тюрьма

О том, что происходило за стенами тюрьмы, он не знал почти ничего. Летом ему иногда удавалось подслушать обрывки разговоров заключенных, бродивших во дворе, но и в них лишь изредка мелькали обрывки городских новостей. Свары из-за грошовой милостыни, приносимой сердобольными лондонцами в общий ящик, хриплое пение, брань, дешевые шутки… Большинство сидело за долги и ничем, кроме денег, вина, еды, не интересовалось.

Один раз старшему брату, Роберту, все же разрешили навестить его. Они вышли вместе во двор, сам Лилберн еле передвигал ноги и почти ничего не видел — болезнь глаз началась уже тогда. Роберт нес его на себе и срывающимся голосом говорил только об одном: о горе и возмущении отца, о том, что он должен пожалеть его и обещать вести себя более смирно. У отца была крупная тяжба за земли в Дареме, он угрохал на нее уже больше тысячи фунтов, и дело должно было как раз слушаться в Тайном совете, когда сын все погубил ему, попав в руки Звездной палаты.

Летом он помирал от жары. Он начал ненавидеть солнечные дни, эти ясные утра, поднимавшие волну испарений от речушки, протекавшей под стенами. Два месяца он не мог разуться из-за кандалов на ногах. Когда же ему удалось разрезать сапоги, он чуть не задохся от вони. Мухи слетались на него, покрывали раны черной шевелящейся повязкой. Он мечтал о дожде, о прохладе, о наступлении зимы. Зима наконец пришла, и теперь он не мог решить, что страшнее. Пытка жарой была мучительна, но при ней наступало какое-то расслабление, отупелость, полузабытье. Холод забыть было невозможно, он сидел в теле, в костях, острый, как стекло, заставлял помнить о себе каждую секунду, не давал отвлечься ни на что другое, и это было унизительно. Три пары чулок не спасали от ощущения мерзлого железа на щиколотках. Несмотря на холод, он чувствовал, что воняет так же, как летом, потому что горячей воды ему не давали. Клопы сползались на него со всей камеры.

Он лежал на кровати под одеялом и пытался руками растопить ледяную пробку в горлышке бутылки с водой. Небо за окном понемногу очищалось от облаков, синело. Возможно, сегодня ему удастся наконец закончить письмо, над которым он трудился уже неделю. Он никогда не видел той, к кому писал, но, как всегда, при одной мысли о ней горячая волна радости плеснула в нем от сердца к глазам. Он поспешно откинул одеяло, глотнул ледяной воды и спустил ноги с кровати.

Кандалы глухо звякнули о каменный пол.

Он лег животом на камни, подполз под кровать и, упершись локтями и коленями, приподнял край ее на несколько дюймов. В одной из ножек была невидимая снаружи полость, в которой он прятал пузырек с чернилами. Старый Ховс показал ему этот тайник, а он — он отплатил ему черной неблагодарностью. Конечно, он писал «Дело зверя» в лихорадке, на следующий же день после бичевания и позорного столба. И все же можно было сообразить, что не следует рассказывать, как тюремный привратник пронес ему в камеру те книжки, которые он потом разбрасывал в толпу. Тем более называть его по имени. Беднягу Ховса выгнали сразу же после того, как «Дело зверя» было напечатано. Каждый раз, доставая пузырек с чернилами, он мысленно каялся перед добрым стариком.

Зато тайник для писчих принадлежностей он придумал сам. Под комодом была узкая щель, и, если засунуть туда руку, можно было снизу хлебным мякишем приклеить ко днищу несколько листков бумаги и за них спрятать перо. И кровать, и комод двигали при всех обысках, но так ничего и не нашли.

Он достал свои листки и, пока чернила оттаивали в кулаке, перечитывал написанное.

«Дорогой и любимый друг, ваше сладостное письмо, которое я получил, мне удалось прочесть с большим трудом, ибо зрение мое настолько ослабло, а на некоторое время я вообще утратил его, так что не мог читать даже Библию. Не могу выразить, как освежена была им душа моя, как возросла благодаря ему та радость, которая постоянно живет во мне. Оно стало самым дорогим подарком из всего, что доходило до меня сюда, в эту темную камеру».

Он вернулся глазами к слову «постоянно» и задумался. Ему хотелось, чтобы письмо было предельно правдивым, и он начал мелочно допытываться у собственной памяти — всегда ли он знал в себе эту радость? А долгие часы полного отупения и нежелания жить? А вспышки отчаяния? А муки голода, а боль в руках, а гноящаяся спина? Нет, честнее было бы сказать, что то состояние пьянящего душу восторга, ощущение своей безусловной избранности и предназначенности чему-то большому, когда он переставал чувствовать свое смердящее, истерзанное тело, приходило к нему лишь в самые трудные минуты. Да он и не мог бы выдержать его долго. Жило скорее воспоминание о нем, уверенность, что это чудо может повториться с ним вновь и вновь. Может, воспоминание-то и ощущалось как неизбывная, длящаяся во времени радость, придавало сил. В этом смысле слово «постоянно» не шло в разрез с истиной — он не стал его вычеркивать, только подправил покосившееся «о».

«Вы пишете, что увидели меня впервые у входа в тюрьму, когда я был еще без кандалов, и что при виде той смелости, спокойствия и бодрости, с какою бог даровал мне силы выносить страдания, вы еле могли сдержать ликование, переполнявшее вас, и что вы увидели во мне, как в самом ясном зеркале, всемогущество божие, дарующее такое мужество и непреклонность…»

Он смутно припоминал, что, когда его привезли обратно в тюрьму после позорного столба, у ворот привратник Ховс разговаривал с какой-то девушкой. Почему-то ему хотелось теперь, чтобы это оказалась именно она, хотя он не запомнил ни лица ее, ни голоса и наверняка не узнал бы при встрече. Не до того ему было тогда, когда главным казалось — удержаться на ногах, дойти до камеры самому. Но, видно, какой-то знак, какая-то искра пробежала между ними и отпечатала в памяти ее локоть, оттянутый тяжелой корзиной, белый, до земли, передник, просвет шеи над широким подсиненным воротом платья.

Чернила оттаяли, он поставил их на стол и немеющими пальцами взял перо. Из-за кандалов левая рука его должна была постоянно двигаться за правой, правая — за левой. Даже волосы он вынужден был причесывать обеими руками.

«Когда же вы пишете, что при воспоминании обо мне слезы радости текут по вашим щекам, о навеки возлюбленный друг и сестра моя, мне кажется, что образ самого Иисуса Христа запечатлен в душе вашей; и хотя, насколько я понял, мы по-разному исповедуем Евангелие, сердце мое так расширяется навстречу вам, что я был бы счастлив увидеться с вами и поговорить обо всем этом и хотел бы, чтобы вы познакомились с некоторыми из моих дорогих собратьев, которые открыто проповедуют ту же истину, за которую я принял страдания».

Стопка мелко исписанных листков все росла, но он никак не мог остановиться. Ему казалось, что если он что-то упустит, это что-то — кусок его жизни, кусок души, — не переданное ей, умрет навеки. Неизвестно еще, представится ли когда-нибудь другой случай передать ей письмо. Сегодня же служанка ее, Кэтрин Хэдли, обещала прийти снова, принести обед и что-нибудь из белья.

«…И я не знаю, удалось ли мне в нескольких строках выразить всю глубину моих чувств и любви к вам и поведать о той радости и утешении, какие бог посылает порой узнику. Я боюсь, что мои друзья, которые тоже просят, чтоб я писал им о себе, будут в обиде на меня, но писать отсюда очень трудно, и я вижу особый знак в том, что бог даровал мне силы писать именно и только к вам. Помните же о моей вечной любви и признательности, о моя неизвестная, которую я видел лишь мельком и из уст которой слышал лишь несколько слов, давным-давно, сказанных моему тюремщику».

Он с трудом заставил себя закончить наконец, скатал письмо в плотную трубку, убрал на место чернила и перья. И вовремя — в коридоре раздались голоса, шаги, женский хохот. Дверь распахнулась, Кэтрин, увернувшись от привратника, ввалилась в камеру и с порога закричала:

— Раны Христовы, господь всемогущий! Что же эти изверги делают с человеком? Мало им было его крови — теперь заморозить решили.

От нее веяло таким здоровьем и крепостью, что даже пар, вылетавший изо рта, казалось, тут же нагревал воздух. Все вещи вокруг нее стремительно вовлекались в летучий круговорот: корзина плюхалась на стол, принесенная провизия — хлеб, сыр, сухари, жареная рыба перелетали в комод, кусок мыла — на полку над тазом, грязное белье — обратно в корзину. Привратник, молодой незнакомый парень, не обращая внимания на Лилберна, ходил за ней по всей камере, тщетно пытаясь ухватить и облапить.

— Ну нет, ничего ты от меня не добьешься, Смит, Джонс или как тебя, коли не притащишь немедленно сюда хорошую печь и не растопишь ее самыми лучшими дровами. Слышишь ты или нет? Не дам я тебе так ни за что загубить такого славного молодого человека, которого вы сговорились тут извести до смерти.

— Как же, изведешь его! Надзиратель Хопкинс клянется, что такого упрямого и живучего дьявола он в жизни своей не видел. Если, говорит, ты допустишь кого-нибудь говорить с ним наедине, я самого тебя засуну в пятую мышеловку. А знаешь ли ты, что это такое?

— Не знаю и знать не хочу, а ты немедленно неси сюда печь. Не то я донесу твоему Хопкинсу, что ты сам таскаешь заключенному бумагу и всякие вредные книжки, что ругаешь вместе с ним архиепископа и что тебя его друзья купили с потрохами за три пенса, ибо большего ты и не стоишь. В двадцать пятую мышеловку тебя засунут тогда, вот как. Ну-ка, марш, живо, пошел!

Она повернула изумленного привратника за плечи и вытолкала за дверь. Потом обернулась к Лилберну.

— Быстро, быстро, любезный юноша, давайте, что у вас там есть. Ого, да это целый свиток! Вы, видно, хотите, чтобы меня схватили и тоже протащили привязанную к телеге по всему Лондону. Смеетесь вы, что ли? Как я его пронесу? Разве что здесь в рукаве.

— Нет, умоляю тебя… — Лилберн запнулся, покраснел. — Это письмо к твоей хозяйке. Мне непременно надо, чтоб оно дошло. Спрячь его как-нибудь получше… не в рукаве…

— Он еще будет меня учить! Я могла бы вам рассказать, где они будут меня обыскивать, а где не станут, да уж ладно. Пощажу вашу пуританскую невинность. А вот и Смит-Джонс — ай да молодец!

Привратник ударом ноги распахнул дверь и внес жаровню с горящими углями.

— Пусть греется, пусть поджаривает себе зад, пусть готовится к вечному адскому пламени. Не жалко. Что я получу в награду?

— Награду? Вы только поглядите на этого наглеца! Пеньковый галстук ты получишь в награду. Бесплатную качалку под перекладиной Тайбернских ворот. Это ж надо, до чего распустились нынешние юнцы, боже правый! Нет, в наше время…

Подхватив свою корзину, она вышла из камеры. Привратник поспешил за ней. Прогрохотал засов на дверях, шаги и голоса быстро покатились прочь по коридору. Лилберн отошел к стене и протянул руки к горящим угольям. Тепло хлынуло в его намерзшееся тело пьянящей струей.

Весна, 1639

«Король сам объявил набор в армию против шотландцев, и, хотя знать и джентри тоже помогали ему, больше всех старались прелаты, поэтому война получила название „епископской войны“; однако большинство англичан, будучи сами придавлены тягостным гнетом, не имели желания выступать против народа, который поднялся только ради того, чтобы отстоять свои законные вольности».

Люси Хатчинсон,[12] «Воспоминания»

Лето, 1639

«Авангард королевской армии утром 31 мая продвинулся на 12 миль в глубь Шотландии в районе местечка, именуемого Дунс. Когда граф Голланд с кавалерией оторвался далеко вперед, он увидел шотландцев, выстроившихся на склоне холма, и там, как ему доложили, был генерал Лесли со всей армией. Эта армия, говорят, была очень малочисленна и плохо вооружена. Но генерал Лесли расположил полки так искусно, что они производили впечатление весьма грозной силы, чему также способствовали большие стада скота, пасшиеся на флангах. Так что граф Голланд одного за другим начал слать гонцов к королю с докладами и сам, посовещавшись с офицерами штаба, отступил к своей пехоте. В конце концов измученные жарой и усталые войска вернулись в лагерь, где находился король.

После начавшихся вскоре переговоров королевская армия была распущена, а шотландцы вернулись в Эдинбург, добившись всего, чего они желали, и обзаведясь в Англии гораздо большим количеством друзей, нежели раньше».

Хайд-Кларендон. «История мятежа»

Декабрь, 1639

Берфорд, Оксфордшир

За окнами едва светало, когда Хайд спустился из отведенной ему комнаты в библиотеку. Хозяин дома, виконт Фокленд, уже причесанный после сна и одетый в шелковый халат, при свете двух свечей выписывал что-то из толстого фолианта. Последний год его главным увлечением был греческий.

— Милый Люциус, — сказал с порога Хайд, — просьбу мою можно было бы назвать требованием, если бы гость имел право что-то требовать от хозяина. Поэтому…

— Дорогой Эдвард, вы знаете, что нет такой вещи, в которой я мог бы вам отказать.

— Тогда прогоните меня наконец из вашего дома. Скоро неделя, как я гощу здесь и не могу заставить себя уехать.

— Как глупо я попался, — Фокленд засмеялся и отложил перо. — Чего не могу, того не могу. И что вас всех так тянет в Лондон?

— О, вы не знаете Френсис. Она не скажет ни слова упрека, даже не пожалуется, но будет делать вид, что она сосредоточена исключительно на детях и на домашних делах и не очень понимает, откуда вернулся в дом этот полнеющий мужчина и что он там бормочет о причинах своей долгой отлучки. Кроме того, меня ждет в суде гора неоконченных дел.

— Нет, о суде ни слова. Охота вам тратить свою жизнь, этот бесценный дар божий, на сутяжническое ремесло. Я уверен, что рано или поздно вы почувствуете к Лондону такое же отвращение, как и я, и тоже переберетесь в деревню.

— Милый Люциус, чем больше людей, подобных вам, будет покидать Лондон, тем большее отвращение он будет вызывать. И, смею сказать (бог с ней, со скромностью), чем больше людей, подобных мне, будет брезговать сутяжническим ремеслом, тем страшнее будет процветать в наших судах произвол, взяточничество, интриганство. Только не притворяйтесь, будто все это, как не касающееся литературы и богословия, вас не интересует. Ваша маска стороннего наблюдателя и деревенского сибарита больше никого не обманет. Не вы ли этим летом бросились простым волонтером на войну, хотя никто вас не звал?

— Ну, то другое дело. Когда враг подступает к границам Англии…

— Те враги Англии, которые находятся по эту сторону границ, гораздо страшнее, уверяю вас. Чиновник-хапуга, жестокий судья, бесчестный сборщик налогов — каждый из них откладывает в сердцах людей такую злобу… Накапливаясь капля за каплей, она сливается в море недовольства, которое рано или поздно затопит страну, подступит и к порогу вашего уединенного дома.

— Я ненавижу произвол и жестокость не меньше вашего, дорогой Эдвард. — Фокленд встал из-за стола и в задумчивости отошел к большому медному глобусу, стоявшему в простенке между книжными шкафами. — Но так ли велики их размеры? Истории, привозимые вами из судейского змеюшника, действительно, омерзительны. И все же в целом страна благоденствует. За последние девять лет Англия ничем другим не занималась, кроме как богатела. Торговля, колонии, промышленность — все цветет. Посмотрите, какие здания строят в городах, как одеваются.

— Но разве вы не замечали, что, чем богаче человек, тем больше он жаждет гарантий для сохранения своего богатства. Когда одного купца штрафуют за нарушение селитровой монополии на пять тысяч — вдумайтесь, на пять тысяч фунтов! — вы полагаете, армия недовольных увеличивается на одного человека? О нет. Тысячи торговцев и предпринимателей переживают в этот момент толчок щемящего сердце страха. И постепенно страх перерастает в злобу. «Английских лавочников, глядишь, скрутили не хуже турецких». И за эту невинную фразу другого купца приговаривают к уплате двух тысяч. А в поместьях? За отказ купить рыцарское звание — четыре тысячи штрафа. За нарушение прав королевских лесов с графа Солсбери — двадцать тысяч! А что делает наместник Ирландии, новоиспеченный граф Страффорд?

— Не говорите мне об этом человеке! — поморщился Фокленд.

— Считается, что, сменив вашего отца на этом посту, он смирил наконец непокорное королевство. Действительно, жалоб оттуда почти не слышно. Лишь время от времени до ушей двора доносится какой-нибудь невнятный вопль, стон, хрипенье очередной жертвы. Тогда Страффорда вызывают, он дает объяснения или просто присылает круглую сумму, чтобы подмазать кого нужно при дворе. Ужасно сказать, но иногда эту сумму передают прямо королю. Да и кто посмеет открыть рот? У всех на памяти сэр Дэвид Фуллис: пять тысяч за несколько осуждающих слов в адрес ирландского наместника…

— Про англичан не скажешь, что они отзывчивее других, отнюдь нет. Но они как-то поразительно все умеют примерить на себя. «А вдруг и со мной сделают то же самое?» Тут вы, пожалуй, правы.

Фокленд легонько толкнул глобус, и очертания Европы медленно поплыли из-под его ладони. Португалия, Испания, Франция, Ирландия… Однажды он написал стихи, в которых сравнивал силуэт Англии с бригом, летящим на всех парусах. Теперь ему пришло в голову, что Шотландия в таком случае не что иное, как флаги на мачтах. Сравнение явно было неудачным.

— Как вы полагаете, кампания против шотландцев возобновится?

— Но на какие средства? — воскликнул Хайд. — Казна пуста. Судьи признали корабельный налог законным, но люди, подстегнутые примером Гемпдена, упорно отказываются платить.

— Даже на отражение вражеского нашествия? Я готов отдать королю половину своих доходов для набора армии.

— Вы, я, еще несколько десятков, пусть даже сотен человек. Все это капля в море. Знаете, сколько стоит содержание армии в двадцать тысяч человек? Сорок тысяч фунтов в месяц, не меньше. Необходимо прямое обложение налогом по графствам. Но без постановления парламента народ откажется платить, а о парламенте, судя по тому, что происходило в королевстве последние десять лет, нам следует забыть.

Небо постепенно светлело, и силуэты голых садовых деревьев проступали на нем все отчетливее. Темная полоса дороги сразу за воротами сворачивала в сторону Оксфорда. Фокленд остановил вращение глобуса и грустно улыбнулся:

— Можете торжествовать, милый Эдвард, вам удалось расстроить меня глубоко и надолго. А я так надеялся с утра погрузиться в Ксенофонта.

Хайд умоляющим жестом протянул к нему руки, но тут же почти отдернул их, положил на край стола и упрямо нагнул голову.

— Нет. Я не стану жалеть об этом. Позволить вам залезть в свою раковину и закрыть створки? Этого вы от меня не дождетесь. Довольно того, чтобы вокруг короля собралось два-три человека, подобных вам, и положение дел в королевстве сильно изменилось бы.

— Вокруг короля будут всегда находиться только те, кого согласится терпеть королева. А это значит — сегодня одни, завтра другие, послезавтра третьи.

— Может, мне удалось бы убедить вас, если б нам чаще доводилось спорить с глазу на глаз. Ваши друзья и гости люди замечательные, я ценю и люблю их каждого по отдельности. Но когда их так много, любая беседа неизбежно распыляется. Вчера вечером еще кто-то приехал?

— Да? Я не слышал. За обедом увидим всех. Впрочем, мне кажется, сейчас в доме не наберется и десяти человек гостей, О-о! А вот и еще один.

Оба, заслышав с улицы стук колес, подошли к окну. Обшарпанная университетская карета въехала в ворота, и не успела она свернуть к подъезду, как дверца распахнулась и тощая нога пассажира высунулась из нее, ловя откинутую ступеньку.

— Да это мистер Шелдон! — воскликнул Фокленд. — Что с ним стряслось? Можно подумать, что он отыскал неизвестный евангельский манускрипт или, по меньшей мере, пару Демосфеновых речей.

Шелдон влетел в библиотеку, не сняв ни плаща, ни шляпы, задыхаясь, выпучивая глаза, и прохрипел:

— Милорды! Прокламация… Его величество… Вечером доставлена из Лондона… Я не мог дождаться утра… Прокламация о парламенте. Король созывает парламент… Это абсолютно достоверно… Я видел… сам держал в руках…

Он упал в кресло и стал рвать завязки ворота, душившие его.

Хайд обернулся к Фокленду и, схватив его обеими руками за локоть, вскричал:

— Знак! Это знак свыше. Люциус, обещайте мне. Ведь вы не упустите такой возможности? Вы нужны там, в Вестминстере, а не в окопах с мушкетом в руке. Обещайте, что вы примете участие в выборах!

Фокленд, не отвечая ему, смотрел в окно и свободной рукой машинально перебирал страницы оставленного Ксенофонта.

— Я подумаю об этом, — произнес он наконец. — Я подумаю очень серьезно, обещаю вам.

Весна, 1640

«Парламент собрался 13 апреля. Король дал обещание, что все жалобы подданных будут впоследствии удовлетворены, но сначала требовал денег, ибо необходимо было спешить с подготовкой к войне против шотландцев, чтобы не упустить возможностей летней кампании. На это многие отвечали в своих речах, что народу будет непонятно, на каком основании он должен платить за войну, которой не желал и которой не дал никакого повода; и что, без сомнения, многие заплатили бы больше и с большей готовностью за то, чтобы эта несчастная война была предотвращена, страна умиротворена, а виновники междоусобицы наказаны.

Мистер Пим, джентльмен достойный и религиозный, в длинной двухчасовой речи привел перечень всех тягот и бедствий, лежавших в то время на плечах государства. Сокращенные копии этой речи с большой жадностью читались по всему королевству.

5 мая король собственной персоной явился в парламент и объявил о его роспуске; при этом он говорил милостиво и обещал управлять в соответствии с законами; однако на следующий же день несколько членов распущенного парламента были арестованы».

Мэй. «История Долгого парламента»

Лето, 1640

«Епископы к тому времени в своем совете сочинили эту омерзительную присягу, известную под названием „эт сетера“, которую должны были принести все священники, в том числе и шотландские, обязуясь поддерживать епископат как единственно возможную форму управления церковью. В ответ на это армия шотландцев вторглась в Англию. Король снова отправился против них на север, но его командиры были неопытны, а солдаты вялы и необучены».

Люси Хатчинсон. «Воспоминания»

Август, 1640

«Не успел еще новый главнокомандующий, граф Страффорд, прибыть к армии, как она потерпела постыдное, непоправимое поражение под Ньюборном; враг явился в том месте и в то время, где и когда его ожидали, пересек реку, достаточно глубокую, и двинулся вверх по склону холма, на гребне которого наша армия была выстроена в боевой готовности. Вопреки всем этим трудностям и невыгодам, не получив и не нанеся ни одного удара (ибо те несколько человек, которые были убиты у нас, пали от артиллерийского огня еще до форсирования реки), противник обратил всю нашу армию в позорнейшее замешательство и бегство.

Так как солдаты и офицеры были сильнее воспламенены против графа Страффорда, нежели против неприятеля, он, при такой дезорганизации, нашел необходимым отступить в Йоркшир, оставив графство Нортумберленд и епископство Дарем в руках шотландцев, каковые, будучи свыше всякой меры удовлетворены тем, на завоевание чего они и не надеялись, не спешили двигаться дальше».

Хайд-Кларендон. «История мятежа»

Сентябрь, 1640

«Движимые чувством долга и повиновения, мы почтительно представляем вашей государевой и благоверной мудрости ряд удручающих нас неустройств, а именно: отяготительные и необычные налоги на товары ввозимые и вывозимые; многочисленность монополий, патентов и привилегий, вследствие которых торговля в Лондоне и других местностях королевства пришла в большой упадок; всякого рода нововведения в делах религии; редкие созывы и внезапные роспуски парламента без удовлетворения жалоб ваших подданных; всеобщее смятение и опасения, вызываемые ведущейся ныне войной, каковые повлекли с собой столь большой застой и замешательство в торговле, что ведут к полному разорению жителей, упадку мореплавания, а также промышленности английского королевства.

Ваши почтительные просители, считая, что указанные неустройства не могут быть исправлены обычным порядком, настоящим весьма почтительно просят вашу высокую особу сделать распоряжение со всей возможной поспешностью о созыве нового парламента».

Из петиции граждан города Лондона

11 ноября, 1640

Лондон, Вестминстер

Уже на ступенях лестницы, выходя из предутренней мглы в неровный свет лестничных фонарей, поднимаясь в Большой зал, а оттуда в зал заседаний, Кромвель почти физически ощутил ту сгущенную атмосферу напряженности и тревожного ожидания, которыми была охвачена палата общин в этот день.

Слухи ползли по рядам, круглые шляпы членов парламента то там, то здесь на минуту сдвигались гроздью вокруг говорившего и тут же рассыпались, чтобы образовать вверху, внизу, сбоку новые грозди. Гул поднимался к резным балкам потолка, давил на узорные переплеты высоких окон.

Достоверно было известно лишь то, что первый министр, главнокомандующий армией, лорд-лейтенант Ирландии граф Страффорд за день до этого вернулся в Лондон. Что вчера он имел длительное совещание с королем. Что сегодня он должен появиться и занять свое место в палате лордов. И что король назначил смотр гарнизону Тауэра.

Все остальное были домыслы.