Грегори Бейтсон, Мэри Кэтерин Бейтсон

Ангелы страшатся

Без таких людей, как Л. Бейтсон и Б. Касарьян, мы не стали бы такими, какими являемся. Им и посвящена эта книга.

I. ВВЕДЕНИЕ (МКБ и ГБ)

1. Определение контекста (МКБ)

В 1978 г. мой отец Грегори Бейтсон завершил работу над книгой «Разум и природа: необходимое единство» (Mind and Nature: A Necessary Unity. Dutton, 1979). Зная, что смерть его от рака неизбежна, отец вызвал меня из Тегерана в Калифорнию, чтобы мы могли поработать над этой книгой вместе. Рак дал Грегори временную передышку, и он сразу же начал работу над новой книгой, которую хотел озаглавить так: «Куда страшатся ступить ангелы». Но в разговорах он частенько называл ее просто «Ангелы страшатся». В июне 1980 г. здоровье отца опять ухудшилось, и я выехала в Эзален, где он тогда жил. Там-то он и предложил мне совместную работу над новой книгой, то есть соавторство. Отец умер 4 июля. Нашу совместную работу мы так и не успели начать. После его смерти я отложила рукопись, так как была занята выполнением других обязательств, в том числе работой над книгой «Глазами дочери» (With a Daughter Eye. Morrow, 1984). И только сейчас я наконец села за разрозненную и неполную рукопись, оставленную Грегори, чтобы осуществить намеченные им планы нашего сотрудничества.

Окунувшись в работу с головой, я искусственно ее не форсировала, стараясь с уважением и пониманием отнестись к предупреждению Грегори, скрытому им в заголовке книги: не бросаться, очертя голову, в неизведанное, подобно глупцу. Первая книга Грегори «Разум и природа», рассчитанная на читателя-неспециалиста, является в некотором роде синтезом всей его последующей работы. Следующая книга отца – «Шаги к постижению экологии разума» (Steps to an Ecology of Mind. Chandler, 1972 & Ballantine, 1975) свела воедино все его лучшие статьи и научные доклады, которые он когда-либо писал для различных аудиторий специалистов и которые были в свое время опубликованы в самых разных изданиях. Со временем Грегори полностью осознал необходимость их сведения воедино. К тому же появление «Шагов» продемонстрировало наличие аудитории, страстно желающей отнестись к произведениям Грегори как к способу мышления, независимо от исторически меняющихся условий, в которых он впервые был сформулирован. Все это подтолкнуло отца к обобщению своих воззрений и к новой попытке их изложения для читателей.

Книга «Куда страшатся ступить ангелы» должна была выглядеть по-другому. Постепенно отец пришел к пониманию того, что единство природы, существование которого он отстаивал в «Разуме и природе», может быть осознано только благодаря метафорам, знакомым нам из религии. Он понял, что приблизился к такой степени интеграции опыта, которую назвал священной (sacred). К этому вопросу Грегори подходил с большим трепетом, частично из-за того, что увидел в религии возможность для манипуляций, обскурантизма и разделения. Само употребление слова «религия» способно породить рефлексивное, неправильное понимание. Название книги поэтому выражает, наряду со многим другим, колебания и чувства Грегори, возникающие при затрагивании новых вопросов, которые, хотя и исходят из его предыдущих работ и базируются на них, но тем не менее требуют совершенно другой мудрости, другого мужества. Я, в свою очередь, испытываю то же чувство трепета. Эта работа является завещанием, но таким, которое ставит задачу. Не только передо мной, но и перед всеми теми, кто готов вступить в единоборство с подобного рода вопросами.

При подготовке этой книги мне пришлось учесть большое количество традиций, связанных с тем, как надо обращаться с рукописью, оставленной незавершенной к моменту смерти. Самой очевидной и, с точки зрения ученого, подходящей альтернативой было бы тщательно и скрупулезно подойти к тому, чтобы наши голоса были четко различимы. Чтобы в каждом случае редакторской правки была бы сноска или скобки, а в каждом случае, когда, по моему мнению, необходимо внести изменение, но приходится воздерживаться, ставить помету яс. Но так как желанием Грегори было наше совместное завершение рукописи, я не стала следовать проторенным маршрутом незаинтересованного, стороннего редактора и по мере необходимости вносила в разделы небольшие исправления и изменения. Оригинал, вне сомнения, будет сохранен, так что, если эта работа заслужит внимания, кто-нибудь в один прекрасный день сможет написать научное исследование о разнице между рукописью и печатным текстом, который включает наш общий труд. Я ограничу мою скрупулезность лишь сохранением источников. После некоторого колебания я решила не давать в виде приложения материалы, взятые из других работ Грегори, которые он мыслил для возможного использования в этой книге. Кое-что я опустила, и, думаю, что это совпало бы с желаниями самого Грегори. Материалы, частично дублировавшие его предыдущие публикации, нередко сохранялись благодаря их вкладу в развитие доказательства.

С другой стороны, я не была готова просто включить в текст мои дополнения и замечания, казавшиеся мне существенными, таким образом, чтобы читатель мог приписать их авторство Грегори. Это стало бы возвратом к роли переписчика – роли, в которой я выступала при создании «Разума и природы», внеся свой безымянный вклад в его работу, как это делали жены и дочери на протяжении столетий. Создание же этой книги само по себе стало проблемой экологии и эпистемологии, так как знания Грегори были оформлены совершенно особым образом.

Мне казалось важным при включении существенных дополнений сделать так, чтобы было ясно: эти дополнения, правильные или неверные, – мои. Я остановилась на следующем способе: оформить их как разделы, выделенные квадратными скобками или в виде того, что Грегори называл металогами. В течение примерно сорока лет Грегори использовал форму диалога отца с дочерью, вкладывая в уста воображаемой дочери извечный вопрос: «Почему, папа…?» с тем, чтобы иметь возможность выразить свое собственное суждение. Около двадцати лет мы действительно работали совместно – иногда за печатными текстами, иногда это были диалоги в рамках конференций, а иногда добивались ясности, сидя за массивным дубовым столом в доме Бейтсонов. Вымышленная личность, созданная Грегори и вначале включавшая только фрагментарные элементы наших взаимоотношений, становилась старше и одновременно превращалась в более реальное лицо: «дочь» все больше становилась похожей на меня, я же моделировала свои отношения с Грегори, исходя из характера этого персонажа.

Процесс этот был постепенным. Частью дилеммы, с которой я столкнулась при решении вопроса о материалах, оставленных Грегори, было то, что он никогда четко не определял свои действия по отношению ко мне. Он приписывал персонажу по имени Дочь слова, которые иногда были реальными, иногда воображаемыми, иногда вполне вероятными, а иногда – совершенно несообразуемыми с тем, что я могла бы сказать. И вот сейчас, когда мне пришлось иметь дело с оставленной отцом неоконченной рукописью, я использовала накопленный опыт нашей с ним совместной работы и мое понимание затрагиваемых вопросов. Реплики «Отца» в этих металогах отражают сказанное Грегори в других контекстах. Металоги, употребленные в этой книге мною, такие же реальные и настолько же вымышленные, как и те, которые были составлены самим Грегори. Но в отличие от металогов отца мои не предназначались для самостоятельного существования. Тем не менее представляется важным отметить, что отношение отец-дочь продолжает оставаться довольно точным средством постановки и обсуждения затрагиваемых вопросов, так как действует в качестве напоминания о том, что разговор всегда идет между интеллектом и чувством, связан с общением внутри и между системами. Более того, в металогах содержатся вопросы и ответы, которые я могла бы составить сама, если бы мы работали над рукописью вместе, а также такие вопросы и ответы, которые, по моему разумению, мог бы составить сам Грегори. Я также позволила себе несколько отойти от моей детской роли в металогах и заговорить собственным голосом. Каждый раздел книги имеет пометку «ГБ» (Грегори Бейтсон) или «МКБ» (Мэри Кэтерин Бейтсон), но это разграничение очень приблизительно, и понимать их следует как «в основном ГБ» или «в основном МКБ».

Сверху стопки материалов, приготовленных Грегори для этой книги, лежал проект «Введения», один из его многих планируемых вариантов, который начинался следующим рассказом:

«В Англии моего детства каждый железнодорожный состав, прибывший на станцию после длительного пути, проверялся человек с молотком. У молотка была очень маленькая головка и очень длинная ручка, больше похожая на барабанную палочку. Он и на самом деле был предназначен для, того чтобы воспроизводить особую музыку. Человек с молотком шел вдоль всего состава, ударяя по каждой буксе. Проверка производилась с целью обнаружения трещин, в случае чего букса издала бы диссонирующий звук. Можно сказать, что проверке подвергалась целостность. Подобным же образом я старался „простучать“ каждое предложение в книге на предмет обнаружения нарушения целостности. Чаще бывало легче услышать диссонирующий звук ложного сопротивления, чем сказать, какой гармонии я добивался.»

Как бы я хотела, чтобы во «Введении» Грегори говорил о том, что сделал на самом деле, а не о том, к чему стремился. Отец работал в те неопределенные промежутки времени, когда приступы болезни сменялись временным облегчением. Он жил в Эзалене, в окружении хороших, близких друзей, но испытывал недостаток в интеллектуальном сотрудничестве. Несмотря на то, что «антикультура» в 80-х годах утратила свой былой блеск, время от времени встречающиеся на нее ссылки Грегори заостряют ее разительный контраст, как бы подчеркивая ощущаемую отцом отчужденность от интересов меняющихся обитателей Эзалена. Грегори всегда было трудно найти нужные слова для вербального оформления идеи, но его образ жизни в последний период – без постоянного источника дохода, без надежных «тылов» – требовал от него продолжать повторение и перестановку в разных сочетаниях элементов его «мыслительной продукции». Можно сказать, что он пел, чтобы заработать на ужин. Все это также означало, что Грегори, всегда умеренно относившийся к чтению, теперь еще больше, чем прежде, был отрезан от текущей научной работы. Он сочетал исключительную оригинальность с набором инструментария и информации, полученных двадцать лет назад. В результате его поиски истины «заставляют» читателей заниматься собственным творческим синтезированием, сочетая присущую Грегори способность проникать в сущность с современными инструментарием и информацией, открытиями в науке о познании, в молекулярной биологии и теории систем, которые все же находятся в зависимости от того интеллектуального вульгаризма, об опасности которого он предупреждал.

Не существует способа, благодаря которому я могла бы превратить эту рукопись в то, о чем мечтал Грегори, и где-то я сомневаюсь, насколько это удалось бы самому Грегори или нам с ним вместе. Творение Грегори к моменту его кончины было в аморфном состоянии, замыслы не завершены. Но хотя высказанные им идеи еще не достигли полного расцвета, в них уже был скрыт огромный внутренний потенциал для дальнейшей разработки. Богатейшее наследство заключено также в вопросах, поставленных Грегори, и в способе их формулирования.

Осенью, после завершения работы над «Разумом и природой», Грегори, живя в Эзалене, написал несколько стихотворений в манере белого стиха. Одно из них, как мне кажется, передает чувства, которые он попытался выразить в только что завершенной им работе. А возможно, в стихотворении проявились стремления Грегори в отношении работы задуманной.

Рукопись

Здесь сказано все ясно,

Читать меж строк напрасно.

Не напрягайте зрение,

Ведь нужен мне порядок —

Не более, не менее.

Не мир, каков он есть,

Не мир, каким бы должен стать,

А только точность —

Остов правды.

Я не злоупотребляю чувствами,

Не играю скрытым смыслом,

Не вызываю призрака

Давно забытых верований.

Все это я оставляю проповеднику,

Гипнотизеру, терапевту и миссионеру.

Они придут после меня

И, использовав то малое, что я сказал,

Расставят сети для тех,

Кому не нужен

одинокий

остов

Правды.

Так как рукопись Грегори все-таки не соответствовала этому стремлению, я не могла прочитать ее так, как это рекомендовано стихотворением. Мне не представилось возможности избежать чтения между строк – на самом деле это оказалось единственным способом,, благодаря которому я смогла продолжить работу. Очень часто также, работая в контексте метадиалога, я намеренно допускала вызывание духов и прибегала к чувствам, то есть действовала в соответствии с языком самого Грегори. В его честолюбивые замыслы входило достижение педантичности, но зачастую он полагался на менее жесткие формы общения.

Важность стихотворения заключается не только в том, что оно говорит о методе и стиле, но и в том, что в нем предлагается контекст для толкования. В своем стихотворении Грегори выразил подлинную тревогу и раздражение. Большое количество людей, признающих, что у Грегори было критическое отношение к определенным течениям материализма, хотели, чтобы Грегори выступил в качестве представителя противоположного направления. Направления, защищающего понятия, исключенные атомистическим материализмом: Бог, духи, привидения, «призраки давно забытых верований». Грегори всегда оказывался в затруднительном положении, когда, с одной стороны, обращаясь к своим коллегам, упрекал их в отсутствии интереса к действительно важным вещам из-за методологических и эпистемологических посылок, присущих западной науке на протяжении веков, и когда, с другой стороны, ставил в вину своим самым верным последователям то, что они говорят чепуху, когда те обсуждали «действительно важные вещи», на рассмотрении которых он сам настаивал.

По мнению Грегори, ни одна из этих групп не могла рассуждать здраво, так – как ничего разумного по данному поводу и сказать-то было нельзя, исходя из картезианского разделения между разумом и материей, ставшего привычным для западной мысли. Снова и снова возвращается он к своему отрицанию этого дуализма: разум без материи не может существовать; материя без разума существовать может, но является недосягаемой. Трансцендентальное божество – невозможно. Грегори хотел продолжить разговор с обеими сторонами о нашем эндемическом дуализме, хотел действительно побудить их к принятию монизма – унифицированного взгляда на мир, который позволил бы применить научную точность и систематический подход к понятиям, зачастую исключаемым учеными.

Как утверждал Грегори в своем стихотворении, он рассматривал свое мышление в качестве остова. И в этом уже заключалось двойное притязание. С одной стороны, это притязание на формализм и строгость, с другой – на затрагивание основ. Однако он хотел выделить не идею сухого костяка, а функционирующий каркас жизни, который в широком смысле слова включает всю живую планету на протяжении всей ее эволюции.

В попытке переосмыслить эти вопросы Грегори подошел к стратегии редефиниции таких слов, как «любовь», «мудрость», «разум», «священное» при помощи концептуального инструментария кибернетики. Следует учесть, что эти слова обозначают вещи, важные для нематериалистов и, по мнению ученых, труднодоступные для изучения. В произведениях Грегори технические термины соседствуют со словами бытовой лексики, часто приобретающими непривычное значение.

Естественно, это вызвало критику. Критиковали те, кто был наиболее привязан к ортодоксальной бессмысленности этих терминов, утверждавших их недоступность в научном общении. Критиковали и те, кто был связан с другими формами религиозной и философской ортодоксальности, утверждая, что термины эти обладают хорошими, прочными значениями, ни понять, ни уважать которые Грегори не смог. И наконец, существовала критика, утверждавшая, что идеосинкратическое использование термина или придание ему идиосинкратического определения является формой риторической бесчестности – тем, в чем обвиняла Шалтая-Болтая Алиса.

На самом деле Грегори намеревался произвести со словами типа «разум», «любовь» то, что физики сделали со словами «сила», «энергия», «масса», хотя даже само противопоставление жесткого определения неясному общепринятому употреблению может стать постоянным источником проблем. Это, скорее, трюк педагога, рассчитывающего, что получивший редефиницию термин будет более легким для запоминания и обоснования, будет подходить как к простому общению, так и к специальным вопросам. Но самым важным для Грегори было оформить свое понимание таких слов, как «разум», со всей четкостью, чтобы оно могло сосуществовать с математической педантичностью.

Центральной темой «Разума и природы» выступает эволюция как умственный процесс. Это краткое изложение утверждения о том, что эволюция системна и что процесс эволюции имеет те же основные характерные особенности, что и другие системные процессы, включая мышление. Совокупность этих черт позволила Грегори дать собственное определение слов «умственный» (mental) и «разум» (mind) – слов, фактически ставших табу в научном общении. Далее он выделил то, что его более всего интересовало в мышлении и эволюции: по многим важным аспектам, в том числе и по «объединяющему образцу», они аналогичны, так что выделение их сходства приведет к новому глубокому проникновению в суть каждого, особенно в то, как каждое из них предусматривает цель или предвидение. Выбор такого слова, как «разум», сделан намеренно, чтобы напомнить читателю о круге вопросов, вызываемых подобными словами в прошлом и предполагающими, что они относятся к сфере чувств.

Таким же образом Грегори нашел свое место в разговорах о Боге: где-то между находящими это слово неупотребимым и теми, кто использует его слишком часто, чтобы защищать позиции, которые Грегори считал несостоятельными. Играя, он предложил новое имя для божества, однако с полной серьезностью искал понимания родственного, но более общего термина «священное», осторожно передвигаясь по священной почве, «куда страшатся ступить ангелы». Опираясь на наше знание биологического мира (знание, которое Грегори называл «экологией», одновременно учитывая значительный пересмотр в употреблении этого термина на основе применения кибернетики современными биологами-профессионалами), а также на то, что мы в состоянии понять о «познании» (Грегори называл это «эпистемологией» – опять-таки на основе кибернетики), он пытался разъяснить, что можно понимать под «священным». Может ли концепция священного относиться к вещам, внутренне присущим описанию, и, таким образом, быть признана как часть «необходимости»? А если можно достичь полной ясности, позволит ли это осуществить новое проникновение в суть вещей? Кажется возможным, что способ познания, приписывающий определенную священность организации биологического мира, может быть в каком-то значительном смысле более точным и соответствующим принятию решений.

Грегори был совершенно уверен в том, что вопросы, обсуждавшиеся в «Разуме и природе», различные способы рассмотрения биологического мира и мышления были необходимыми предпосылками вызова, брошенного настоящей книгой, хотя они здесь в полной мере и не оговариваются. В этом произведении он подошел к ряду вопросов, внутренне присущих его работам в течение долгого периода времени: не только к проблеме «священного», но также «эстетического» и «сознания». Это было созвездием вопросов, к которым, по мнению Грегори, следовало обратиться для того, чтобы выйти на теорию деятельности в мире живого – к кибернетической этике. Считая, что работа близка к завершению, Грегори писал: «Было необходимым изучать последствия и выражать словами природу их музыки». Это все еще остается необходимым, и достичь его можно попытаться, так как все внутренне присущее ждет, чтобы его раскрыли, подобно теореме, спрятанной меж аксиом. Между строк? Вероятно. У Грегори не было времени убедиться в завершенности словесного оформления.

2. Определение задачи (ГБ)

Написание этой книги вылилось в последовательное, шаг за шагом осуществляемое исследование предмета обсуждения, общие очертания и размеры которого проявлялись постепенно – по мере возникновения связей и исключения разногласий.

Легче сказать о том, чего нет в этой книге, чем определить гармонию, к которой я стремился. Она не о психологии, или экономике, или социологии, хотя и они могут появляться для контрастного сопоставления в большем разделе знаний. Она и не об экологии или антропологии. Есть более широкий предмет под названием эпистемология, превосходящий все другие предметы. И мне кажется, что проникновение в порядок, высший, чем тот, который заключается в любой из этих дисциплин, пришло тогда, когда я соприкоснулся с фактом антропологического и экологического порядка.

В результате книга представляет собой сравнительное исследование вопросов, возникающих на основе антропологии и частной эпистемологии. Как антропологи мы изучаем этику каждого народа, переходя далее к изучению сравнительной этики. Мы стараемся увидеть и рассмотреть данную частную этику каждого племени на фоне нашего знания этики в других системах. Таким же образом возможно и даже начинает входить в моду исследование эпистемологии каждого народа, структур познаний и путей исчислений. Становится естественным, отталкиваясь от такого исследования, переходить к сравнению эпистемологии, подразумеваемой в одной культурной системе, с эпистемологией в других системах.

Но что же нам открывается, когда мы ставим рядом сравнительную этику и сравнительную эпистемологию? А если обе к тому же еще сочетаются с экономикой? И все это, вместе взятое, сравнивается с морфогенезом и сравнительной анатомией? Такое сравнение неизбежно вернет исследователя к простейшим деталям происходящего. Он должен определяться в отношении общих минимумов частичного совпадения этих И областей исследования. Эти минимумы не являются частью какой-либо из данных областей, они даже совершенно не входят в бихевиористскую науку. Они являются частями, если хотите, необходимости. Некоторые из них, по определению Святого Августина, именуются Вечными Истинами, другие же, вероятно, совпадают с тем, что Юнг называл прототипами. Эти основы, которые должны составлять фундамент нашего мышления, и являются предметом обсуждения следующего раздела.

Конечно, антропологу и эпистемологу, психологу и исследователям в областях истории и экономики – каждому в своей области знаний – придется иметь дело с каждой из этих Вечных Истин. Но истины не являются предметом обсуждения какой-либо отдельной отрасли знания. Напротив, в действительности они скрываются, и их избегают путем концентрации внимания на проблемах, своейственных данной отдельной отрасли знания.

Многие до меня, осознавая существование этих высших уровней порядка, организации и смысла, включая самого Святого Августина, пытались поделиться своими открытиями с потомками. Существует значительное количество литературы, составленной в виде завещания потомкам. В частности каждая из великих религий внесла свою долю в этом плане в виде текстов, ведущих к пояснению этих вопросов, а иногда – к их еще большему затуманиванию.

Кроме того, многие вклады в прошлом были сделаны в уникальном историческом контексте, а сегодня увлеченность интеллектуалов вопросами количественных измерений, искусственными экспериментами, дуализмом Декарта делают такие вопросы еще более труднодоступными, чем они были ранее. Наука, и вполне справедливо, нетерпимо относится к запутанным дефинициям, но, пытаясь избежать этой опасности, она мешает обсуждению вопросов первостепенной важности.

К сожалению, остается правдой, что тупость и бестолковость помогли человеческой расе найти Бога. Сегодня в любой службе христианского, буддийского или индуистского учений вы можете услышать такие вещи, от которых у незагипнотизированного и не отравленного наркотиком человека дыбом встанут волосы. Нет сомнения, что обсуждение высших порядков на членораздельном языке, особенно у тех, кто не привык к точности выражений, вызывает определенные трудности, так что их можно простить, если они находят прибежище в клише «тот, кто говорит, не знает; тот, кто знает, не говорит». Если бы это клише было справедливым, из него следовало бы, что вся богатейшая и зачастую прекрасная мистическая литература индуизма, буддизма, таоизма и христианства должна была бы быть написана людьми, не знавшими, о чем писали.

Как бы то ни было, я претендую не на оригинальность, а только на определенную своевременность. Нельзя назвать неверным шагом желание внести сейчас свой вклад в эту литературу. Я претендую не на уникальность, а на членство в том меньшинстве, которое верит, что в пользу необходимости священного имеются сильные и ясные аргументы и что эти аргументы берут свое начало в эпистемологии, основывающейся на передовой науке и на очевидном. Я считаю, что эти аргументы важны сегодня, в период широко распространенного скептицизма, что по своей важности их можно приравнять к свидетельству тех, чья религиозная вера основана на внутреннем свете и «космическом» опыте. И на самом деле, непоколебимая вера Эйнштейна или Уайтхеда стоит тысячи лицемерных заявлений с кафедр проповедников.

В средние века для теологов было характерно добиваться жесткости и точности, которые сегодня характеризуют науку. «Summa Teologica» святого Фомы Аквинского была эквивалентом XIII века сегодняшних учебников по кибернетике. Святой Фома разделял все вещи на четыре класса:

(а) те, которые просто существуют – как, например, камни;

(б) те, которые существуют и живут – как, например, растения;

(в) те, которые существуют, живут и передвигаются – как, например, животные;

(г) те, которые существуют, живут, передвигаются и мыслят – как, например, люди.

Он не знал кибернетики и в отличие от Святого Августина не был математиком. Но мы сразу же распознаем попытку создания классификации объективно существующих реальностей, основанной на количестве логических типов, представленных в своих самокорректирующихся рекурсивных замкнутых системах адаптации.

Определение Смертного Греха, данное святым Фомой, отмечено такой же скрытой умудренностью. Грех признается «смертным», если его совершение способствует совершению этого же греха другими. (Не могу не отметить, что в соответствии с данным определением участие в гонке вооружений находится среди смертных грехов.) На деле таинственные «конечные цели» Аристотеля в интерпретации святого Фомы полностью соответствуют тому, что в современной кибернетике получило название «позитивной обратной связи».

Похоже на то, что более поздняя теология во многих вопросах показала меньшую изощренность, чем в XIII веке. Все склоняется к тому, что мысль Декарта (1596-1650), особенно дуализм мысли и материи, соgito, и картезианские координаты были высшей точкой долгого упадка. Вера греков в конечные цели была грубой и примитивной, но она, казалось, оставляла открытой дверь для монистического взгляда на мир – то, что было позднее закрыто и окончательно похоронено дуалистическим разделением мысли и материи, [что поставило многие важные и таинственные явления вне материальной сферы, которую наука могла бы исследовать, отделив мысль от тела, а Бога от процесса творения и убрав все это вместе из поля деятельности научной мысли][1].

Для меня картезианский дуализм был непреодолимым барьером. Читателя может развлечь то, как я пришел к определенному виду монизма – убеждению, что разум и природа образуют неизбежное единство, в котором не существует разума отдельно от тела и нет Бога отдельно от его творения. И как, исходя из этого, я научился смотреть на мир, когда я начинал работать. Правила тогда были совершенно ясными: в научном толковании не должны использоваться ни разум, ни божество и не должно быть ссылки на конечные цели. Все причинные связи должны меняться с течением времени, причем нет никакого влияния будущего на прошлое или настоящее.

Очень простым и жестким убеждением был стандарт для биологии, господствовавший на биологической сцене в течение ста пятидесяти лет. Эта частная отрасль материализма стала фанатичной после публикации «Свидетельств христианства» Уильяма Пейли (в 1794 г., за пятнадцать лет до появления «Философии зоологии» Ламарка и за шестьдесят пять – до появления книги «О происхождении видов»). Упоминание «разума», «телеологии» или «наследования приобретенных черт» было ересью в биологических кругах в течение первых сорока лет текущего столетия. И я рад, что хорошо усвоил этот урок. Настолько хорошо, что даже написал книгу по антропологии[2] в рамках ортодоксальной антителеологии, но, конечно, жесткое ограничение посылок в результате показало их неадекватность. Было ясно, что, исходя из этих посылок, культура не смогла бы достичь стабильности, а пошла бы по пути нарастающих изменений к собственному уничтожению. Это нарастание я назвал схизмогенезом (schismogenesis) и показал различие между двумя формами, которое оно могло принять. Но в 1936 г. я не мог увидеть действительной причины, по которой культура смогла так долго прожить[или как она могла включить самокорректирующие механизмы, предсказывающие опасность]. Как и ранние марксисты, я считал, что нарастание изменений всегда приводит к кульминационному пункту и разрушению статус-кво.

Я уже был подготовлен к кибернетике, когда данная эпистемология была предложена Норбертом Винером, Уорреном Маккулохом и другими на знаменитых конференциях Мелей. Так как я уже обладал идеей позитивной обратной связи (которую я назвал схизмогенезом), идеи самонастройки и негативной обратной связи немедленно встали на свое место.

В дополнение к этому я отправился на конференцию по кибернетике с другим понятием, которое я разработал во время второй мировой войны и которое, как оказалось, удовлетворяло главной мысли в структуре кибернетики. Это было признание того, что я назвал дейтеро-обучением (deutero-learning), или обучением учебе[3].

Я пришел к пониманию того, что «обучение учебе» и «обучение обращению с адаптирующим действием в заданных условиях», а также «характерное изменение на основе опыта» – все это является тремя синонимами одного явления, которое я обозначил как дейтеро-обучение. Это было первым наложением бихевиористского явления на схему, тесно связанную с иерархией логических типов Бертрана Рассела[4], и, как и идея схизмогенеза, легко приспосабливалось к идеям кибернетики 1940-х годов.["Принципы" Рассела и Уайтхеда предоставляли системный способ обращения с логическими иерархиями, такими, как отношение между предметом, классом предметов, к которому он принадлежит, и классом классов. Применение этих идей к поведению закладывало основы для размышления о том, как в ходе учебы опыт обобщается в класс контекстов, и о том, как некоторые сообщения изменяют значение других, причисляя последние к особому, тому или другому классу.]

Значение данной формализации стало более очевидным в 1960-х годах после ознакомления с книгой Карла Юнга «Семь проповедей для мертвецов», экземпляр которой мне передала терапевт Юнга Джейн Уилрайт[5]. В то время я писал черновик того, что должно было стать моей лекцией на мемориале Коржибского[6], и начал размышлять на тему отношений между «картой» и «территорией». Книга Юнга настаивала на различии между Плеромой (Pleroma) – чисто физической сферой, управляемой только силами и импульсами, и Креатурой (Creatura) – сферой, управляемой отличиями и различиями. Стало со всей очевидностью ясно, что эти два вида понятий-концепций связаны и сочетаются друг с другом и что не может быть карт в Плероме, а только в Креатуре. То, что переходит с территории на карту есть сведения о различии, и в этот момент я понял, что сведения о различии есть синоним информации.

Когда это понимание разницы было совмещено с четким пониманием, что Креатура представляет собой кольцевые цепи причинно-следственных связей, подобных описанным в кибернетике, и то, что она состоит из различных уровней логической типизации, тогда у меня возник ряд идей, позволивших мне системно подойти к мыслительному процессу как к контрастирующему с простыми физическими или механическими последовательностями, не прибегая к помощи терминов двух различных «субстанций». Моя книга «Разум и природа: необходимое единство» объединила эти идеи с признанием сходства мыслительного процесса и биологической эволюции в терминах Креатуры.

Загадки, встававшие перед биологией вплоть до эпохи кибернетики, потеряли свою таинственность, хотя многое еще оставалось сделать. Теперь у нас было понимание общей природы информации, цели, стохастического процесса, мышления и эволюции, так что на этом уровне разработка деталей частных случаев становилась делом техники.

На место старых загадок встали новые. Эта книга является попыткой охарактеризовать и выделить некоторые из них[в частности, исследовать, каким образом возникает новое понятие священного в недуалистическом взгляде на мир]. В ее цели входит предоставление возможности читателю начать знакомство с новыми загадками, сделать их более понятными и, возможно, разработать некоторые дефиниции для новых проблем. Дальше этого я идти не собираюсь. Миру потребовалось 2500 лет, чтобы решить задачи, предложенные Аристотелем и сформулированные Декартом. Решить новые проблемы отнюдь не легче, чем старые.

Название этой книги намеренно содержит Предупреждение. Кажется, что каждый новый шаг вперед в Науке предлагает и инструментарий, который вроде бы отвечает запросам и инженеров, и представителей прикладной науки. И обычно эти люди хватаются за него без тени Лущения. Их благие намерения (правда, слегка Вспахивающие нетерпением и жадностью) обычно приносят .столько же вреда, сколько и пользы, в лучшем случае делая более заметным следующий слой проблем, которые необходимо понять, прежде чем мы удостоверимся, что прикладники не нанесут непоправимого ущерба. За каждым шагом вперед в науке всегда стоит маточная порода (matrix, mother lode), состоящая из неизвестных, из которых были получены новые частичные ответы. Но голодный, перенаселенный, большой, честолюбивый и полный конкуренции мир не хочет ждать, пока мы узнаем больше, а стремится туда, куда страшатся ступить ангелы.

У меня вызывают слабую симпатию такие доводы, относящиеся к «потребностям» мира. Я отмечаю, что те, кто им способствуют, обычно хорошо оплачиваются. Я не верю заявлениям ученых-прикладников, что то, чем они занимаются, полезно и необходимо. Я подозреваю, что их нетерпеливый энтузиазм, стремление действовать – не просто показатель нетерпения и не честолюбие пирата. Мне кажется, что здесь глубоко скрывается страх перед эпистемологией.

II. МИР МЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (ГБ)

Прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы остановиться на контрасте между Креатурой и Плеромой, сделанном Карлом Густавом Юнгом. Это даст нам еще одну отправную точку для эпистемологии, такую, которая окажется лучшим первым шагом, чем разделение разума и материи, приписываемое Рене Декарту. Вместо старого картезианского дуализма, который говорил о разуме и материи как различных субстанциях, я хочу говорить о природе мыслительного процесса, то есть о мышлении в самом широком смысле этого слова, а также о соотношении между мышлением и материальным миром.

Я собираюсь включить в категорию мыслительного процесса (mental process) ряд явлений, которые многие люди не считают процессами мышления. Например, я включу процессы, которыми вы и я постигаем нашу анатомию – приказы, фальстарты, самокоррекцию, повиновение обстоятельствам и т.д., то есть такие процессы, благодаря которым мы достигаем дифференциации и развития зародыша. «Эмбриология» для меня – это мыслительный процесс. Также я включу более загадочные процессы, благодаря которым происходит так, что формальные связи нашей анатомии можно признать у человекообразной обезьяны, лошади и кита – то, что зоологи называют гомологией, то есть в термин «мыслительный процесс» я наряду с эмбриологией включу и эволюцию.

Наряду с этими двумя большими разделами – биологической эволюцией и эмбриологией – я включаю все менее крупные области управления информацией и приказами, которые происходят внутри организмов и между организмами и что в целом мы называем жизнью.

На самом деле там, где информация – или сравнение – является существенным для нашего объяснения, там я вижу мыслительный процесс. Информацию можно определить как разницу, производящую разницу. Сенсорный конечный орган – это сравнивающее устройство, реагирующее на разницу. Конечно, этот орган материален, но мы .воспользуемся термином и свойством реагирования на разницу, чтобы показать его «мыслительное» функционирование. Подобным же образом чернила на странице материальны, но они не являются моей мыслью. Даже на самом примитивном уровне чернила не являются сигналом. Разницей между бумагой и чернилами является сигнал.

Справедливо, конечно, что наши объяснения, наши учебники, касающиеся неживой материи, полны информации. Но вся эта информация наша, она является частью наших жизненных процессов. Мир неживой материи, Плерома, описанный в законах физики и химии, сам не содержит описания. Камень не реагирует на информацию и не использует приказы, информацию, методику проб и ошибок в своей внутренней организации. Для того, чтобы отреагировать поведенчески, камню пришлось бы использовать внутреннюю энергию, как это делают организмы. Тогда он перестанет быть камнем. На камень воздействуют «силы» и «импульсы», но не различия.

Я могу описать камень, но он сам описать что-либо не может. Я могу использовать камень как сигнал – возможно, как веху. Но это не веха.

Я могу дать камню имя, могу отличить его от других камней. Но это не его имя, и он различать не может.

Он не использует и не содержит информацию. Что происходит с камнем и что он делает, когда никого нет рядом, – не является частью мыслительного процесса любого живого существа. Для этого он должен каким-то образом вырабатывать и принимать информацию.

Вам следует понять, что в то время, как Плерома не обладает ни мыслью, ни информацией, она все-таки содержит (и является маточной породой) инерцию, причину и следствие, и т.д., которые являются (за отсутствием лучшего термина) имманентными для Плеромы. Хотя их можно перевести (опять-таки за отсутствием лучшего слова) на язык Креатуры (где только и может существовать язык), материальный мир остается тем не менее недоступным, кантовской «вещью в себе», к которой вы не можете приблизиться. Все, что мы говорим о Плероме, – это из области догадок и предположений, а такие мистики, как Уильям Блейк, например, откровенно отрицают ее существование.

Обобщая сказанное: мы будем пользоваться термином Юнга «Плерома» в качестве названия неживого мира, описанного физиками, который сам по себе не содержит отличительных признаков, не проводит разграничении, хотя мы должны, конечно, делать различия, когда мы его описываем.

Напротив, мы будем пользоваться термином «Креатура» для мира объяснений, в котором сами подлежащие объяснению явления управляются внутри себя и определяются различием, отличительными признаками и информацией.

[Хотя в данной дихотомии между Креатурой и Плеромой существует очевидный дуализм, следует четко уяснить, что эти два понятия никоим образом не разделимы и нераздельны, кроме уровней описания. С одной стороны. Креатура существует внутри и через Плерому; использование термина Креатура утверждает наличие определенных организационных и коммуникативных характерных черт, которые сами материальными не являются. С другой стороны, знание Плеромы существует только в Креатуре. Мы нуждаемся в обеих, только существующих вместе, и никогда по отдельности. Законы физики и химии ни в коем случае нельзя считать неприменимыми для Креатуры, но для объяснения их недостаточно. Таким образом, Креатура и Плерома не являются, подобно «разуму» и «материи» Декарта, раздельными субстанциями, так как мыслительные процессы требуют для своего воплощения материального окружения – такого, где Плерома характеризуется организацией, позволяющей ей подвергаться воздействию как информации, так и физических явлений.

[От понятия мыслительного процесса мы можем перейти к вопросу о том, что такое, собственно, разум. И если это полезное понятие, можно ли образовать от него множественное число и говорить о «разумах», которые могли бы участвовать в мыслительных взаимосвязях?

Характеристика понятия «разум» была одним из основных пунктов в книге «Разум и природа», где для определения «разумов» была дана целая серия критериев. Определение жестко связывает понятие разума с распределением материальных явлений:

1. Разум – это совокупность взаимодействующих частей или компонентов.

2. Взаимосвязь между частями разума вызывается различием.

3. Мыслительный процесс требует дополнительной энергии.

4. Мыслительный процесс требует кольцевой (или более сложной) цепочки определения.

5. В мыслительном процессе влияние различий следует рассматривать как трансформы (закодированные варианты) событий, им предшествующих.

6. Описание и классификация данных процессов трансформации раскрывают иерархию логических типов, имманентных (внутренне присущих) явлению.

[Если вы рассмотрите эти критерии, вы убедитесь в том, что они подходят к большому количеству сложных объективно существующих реальностей, о которых мы привыкли говорить и которые привыкли научно обсуждать, – таких, как животные, люди, то есть все живые организмы. Они также" подходят к частям организмов, имеющих определенную степень самостоятельности в своем саморегулировании и функционировании: клетки и органы. Затем вы можете отметить, что не существует требований относительно четких границ: (кожа, мембрана и т.д.) и что это определение включает только некоторые характерные черты того, что мы называем жизнью. В результате это применимо к более широкому диапазону сложных явлений, называемых «системами», включая системы, состоящие из множества организмов или системы, в которых некоторые части – живое, а некоторые – нет, или даже системы, в которых нет живых частей. Здесь описано то, что может получать информацию и благодаря саморегулированию и самокоррекции в результате кольцевых цепочек причинно-следственных связей подтверждать справедливость отдельных предположений о себе. Рассматриваемый разум, вероятнее всего, является компонентом подсистемы в более крупном и более сложном разуме так же, как отдельная клетка может быть компонентом организма или человек может быть компонентом общества. Мир мыслительного процесса открывается в самоорганизующийся мир китайских ящиков, в котором информация рождает очередную информацию.

[Эта книга прежде всего интересуется определенными характерными чертами пограничья между Плеромой и Креатурой, а также пограничными участками между различными видами мыслительных подсистем, включая отношения между людьми и между человеческими сообществами и экосистемами. Мы особенно заинтересованы тем, как наше понимание таких смежных участков лежит в основе эпистемологии и религии, имея в виду, что это идентично для всех человеческих целей и между эпистемологией и онтологией нет четкого разграничения.]

Когда мы делаем первый шаг по различению между "Креатурой и Плеромой, мы являемся основателями науки эпистемологии, правил мышления. И наша Эпистемология является настоящей в той степени, в которой правила Плеромы могут быть соответствующим образом переведены на наше мышление, и в той степени, в которой наше понимание Креатуры – всей эмбриологии, биологической эволюции, экологии, мышления, любви и ненависти, а также человеческой организации, то есть всего того, что требует совершенно другого описания, чем то, которое мы используем при подходе к неживому материальному миру, – может быть выведено из этого первого шага в Эпистемологии.

Я считаю, что первые эпистемологические шаги Декарта – отделение «разума» от «материи» – создали плохие предпосылки, возможно, даже смертельного характера, для эпистемологии, и я считаю, что утверждение Юнга о связи между Плеромой и Креатурой – намного более правильный шаг. Эпистемология Юнга начинается со сравнения различий, а не с материи.

Поэтому я определяю Эпистемологию как науку, изучающую процесс познания – взаимосвязь возможности реагировать на различия, с одной стороны, с материальным миром, в котором эти различия зарождаются, с другой. Таким образом, нас интересует пограничная область между Плеромой и Креатурой.

Есть и более общепринятое определение эпистемологии, которое просто говорит, что Эпистемология есть философское изучение того, как возможно осуществление процесса познания. Я предпочитаю свое определение – как осуществляется процесс познания, так как оно включает Креатуру в рамки большего, предположительно безжизненного царства Плеромы и потому, что мое определение четко говорит об эпистемологии как изучении явления на стыке и как разделе природоведения.

Позвольте мне начать это исследование упоминанием об основной характерной черте стыка между Плеромой и Креатурой, которое, возможно, поможет определить направление моей мысли. Я имею в виду то, что стык между Плеромой и Креатурой является примером контраста, противопоставления между «картой» и «территорией». И это, я у полагаю, является первым и основным примером. Это то противопоставление, к которому Альфред Коржитски давным-давно привлек внимание, и оно остается основным для всех правильных эпистемологии и основным для Эпистемологии.

Каждый человеческий индивидуум, каждый организм имеет свои персональные привычки по созданию знаний, и каждая культурная, религиозная или научная система способствует созданию таких эпистемологических привычек. Это индивидуальные или локальные системы обозначены здесь строчной буквой "э". Уоррен Маккулох обычно говорил, что человек, претендующий на обладание непосредственным знанием, то есть без эпистемологии, обладал плохим знанием.

Дойти до сравнения между многообразными системами и, возможно, оценить, какую цену приходится платить запутанным системам за свои ошибки, входит в задачу антропологов. Большая часть локальных эпистемологии – персональных и культурных – постоянно ошибается, увы, путая карту с территорией и полагая, что правила выполнения карт внутренне присущи природе того, что изображено на картах.

Все нижеследующие правила мышления и коммуникации применимы к свойствам карт, то есть к мыслительному процессу, так как в Плероме нет ни карт, ни названий, ни классов, ни членов классов.

Карта – это не территория.

Имя – зто не поименованная вещь. Имя имени не есть имя. (Вы помните Белого Рыцаря и Алису? Алиса уже устала слушать песни и, когда ей предложили еще одну, спросила, как она называется. "Заглавие песни называется «Пуговки для сюртуков», – отвечает Белый Рыцарь. – «Вы хотите сказать, песня так называется?» – спросила Алиса. – «Нет, ты не понимаешь, отвечает Белый Рыцарь. – Это не песня так называется, это заглавие так называется»[7].

Член класса не есть класс (даже когда в классе только один член).

Класс не является своим членом.

В некоторых классах нет членов. (Если, например, я говорю: «Я никогда не читаю написанное мелким шрифтом», не существует класса событий, состоящих из моего чтения того, что написано мелким шрифтом.)

В Креатуре все выражено через имена карты и названия отношений – но все же имя имени не есть имя, а название отношения не есть отношение, даже когда отношение между А и В такого рода, которое мы обозначаем, говоря что А есть название В.

Эти рамки вечны. Они обязательно справедливы, и признание их дает. что-то напоминающее свободу – или скажем, что они являются необходимым условием мастерства. Интересно сравнить их с другими компонентами эпистемологии, такими, как Вечные Истины Святого Августина или прототипы Юнга, и увидеть, где они находятся по отношению к упомянутому ранее стиху.

Мы знаем, что Святой Августин был не только теологом, но также и математиком. Он жил в Северной Африке и был, вероятно, больше семитом, чем индоевропейцем, что означает, что он чувствовал себя совершенно свободно в обращении с алгебраической мыслью. Именно арабы ввели понятие «любой» в математику, тем самым создав алгебру, для обозначения которой мы до сих пор используем арабское слово.

Это истины, скорее всего, являлись простыми предположениями, и здесь я цитирую Уоррена Маккулоха, которому я стольким обязан: "Вслушайтесь в громовые раскаты голоса этого святого, жившего в VI веке нашей эры: «7 и 3 есть 10; 7 и 3 всегда равнялись 10; 7 и 3 никогда и ни при каких условиях не были чем-то, кроме 10; 7 и 3 всегда будут равны 10. Я говорю, что эти нерушимые истины арифметики являются общими для всех, кто рассуждает».

[Вечные Истины Святого Августина изложены в грубой форме, но, мне кажется, что святой согласился бы с более современным вариантом, таким, например, что уравнение

х+y=z

решаемо, причем имеет только одно решение для всех значений х и у, при условии, что мы оговорили шаги и приемы, которыми должны пользоваться. Если «количественные показатели» соответствующим образом определены и таким же образом определено «сложение», тогда х+у=z решается, причем единственным решением, а z будет принадлежать той же субстанции, что и х с у. Но, о Боже, какое же расстояние разделяет прямое, прямолинейное утверждение «7+3=10» и наше осторожное обобщение, ограниченное дефинициями и условиями! Мы в каком-то смысле перетянули всю арифметику через линию, которая должна была отделять Креатуру от Плеромы. Иначе говоря, это утверждение потеряло аромат обнаженной истины у и вместо этого стало артефактом (остатками материальной культуры древнего человека) человеческой мысли, мысли отдельных людей в определенное время и в определенном месте.

Тогда не являются ли Вечные Истины Святого Августина только побочным продуктом частных идей или обычаев, лелеемых в различные времена разными культурными человеческими системами?

Я являюсь антропологом по профессии и образованию, и идеи культурного релятивизма являются частью антропологической ортодоксальности… но как далеко может зайти культурный релятивизм? Что может представитель этого течения сказать о Вечных Истинах? Разве арифметика не имеет корней в неизменной твердой скале Плеромы? И как мы можем обсуждать этот вопрос?

Существует ли такой объект исследований, как Эпистемология с заглавным "Э"? Или все рассматриваемое является делом локальных эпистемологий, любая из которых является такой же правильной как и все остальные остальные?

Все вопросы возникают при исследовании стыка между Плеромой и Креатурой, и становится ясным, что арифметика находится очень близко от этой линии.

Но не отбрасывайте такие вопросы, как «абстрактные» или «интеллектуальные» и, следовательно, бессмысленные. Потому что эти абстрактные вопросы приведут нас к вопросам чисто человеческим. Какой вопрос мы задаем, когда говорим:

«Что такое ересь?» или «Что такое таинство?». Все это глубоко человеческие вопросы – вопросы жизни и смерти, здравого смысла и безумия, и ответы (если таковые имеются) скрыты в парадоксах, порождаемых стыком между Креатурой и Плеромой, стыком, которым гностики, Юнг и я заменили бы картезианское разделение разума и материи.

Возможно ли, чтобы Эпистемология была неверна? Неверна в самом зародыше мышления? Христиане, мусульмане, марксисты (и многие биологи) говорят «да» – они называют такого рода ошибки «ересью» и приравнивают их к духовной смерти. Другие религии – индуизм, буддизм, более открыто плюралистические религии – в принципе не занимаются этой проблемой, как будто ее не существует. Возможность ошибки. Эпистемология не включается в их эпистемологию. Сегодня в Америке практически считается ересью полагать, что истоки мышления имеют какое-либо значение. Если религии озабочены Эпистемологией, как мы можем понять тот факт, что в некоторых из них имеется понятие ереси, а в других – нет?

Я считаю, что корни этого вопроса уходят к самой изощренной религии, которую когда-либо знал мир – к религии пифагорейцев. Подобно Святому Августину, они знали, что Истина имеет некоторые из своих корней в науке о числах. История эта запутанная, неясная, возможно потому, что нам трудно смотреть на мир глазами пифагорейцев, но вырисовывается следующая картина: египетская математика была чистой арифметикой и всегда конкретной, никогда не совершая скачок от «7+3=10» к «х+у=z». В их математике не было дедуктивных рассуждений и доказательств в нашем понимании этого термина. У греков существовали доказательства уже с V века до нашей эры, но простая дедукция – это игрушка до обнаружения доказательства невозможности путем deductio ad absurdo (доведения до абсурда). У пифагорейцев была целая цепочка теорем (которые сегодня не преподаются в школах) о соотношениях между четными и нечетными числами. Пиком этого исследования было доказательство, что равнобедренный прямоугольный треугольник – не решаем, что не может быть или четным, или нечетным числом и поэтому не может быть числом или выражен отношением между двумя числами.

Это открытие было для пифагорейцев ударом в лоб, оно стало главной тайной (но почему тайной?), секретным догматом их веры. Их религия была основана на разрывности серии музыкальных гармоник – демонстрация того, что прерывность была на самом деле реальной и твердо основывалась на жесткой дедукции.

И вдруг они встали перед доказательством невозможности. Дедукция сказала «нет».

С тех пор, как я прочитал этот рассказ, «вера» превратилась в необходимость, и не только «вера», но и «знание», и «видение» того, что противоречия среди высших обобщений должны всегда приводить к умственному хаосу. С этого времени идея «ереси», понимание того, что ошибка в Эпистемологии может стать смертельной, были неизбежными.

Весь этот пот, все слезы и даже кровь – все это должно было пролиться на совершенно абстрактные предположения, чья Правда, казалось, находилась в определенном смысле вне человеческого разума.

Как я понимаю, предположения, в которых были заинтересованы Августин и Пифагор и которые Августин называл Вечными Истинами, скрыты в определенном смысле слова в Плероме и только ждали, чтобы какой-либо ученый дал им название. Если, например, человек пересыпает чечевицу или песок из одного ящика в другой, он не следит за количеством отдельных зернышек или песчинок, но все же в массе количество чечевицы или песка остается верным – или останется верным, если бы кто-то залез туда и произвел подсчеты (возможно, дух епископа Беркли захотел бы проделать это для нас, чтобы хотя бы убедиться, что правда остается той же даже без нашего присутствия), что 7+3=10.

В этом смысле масса закономерностей, безымянных, ждущих чтобы на них обратили внимание. Но различия, которые можно бы применить в анализе, не были проведены: отсутствовали организмы, для которых падающее дерево производило значимый звук!

Я хочу, чтобы стал понятен контраст между закономерностями Плеромы и закономерностями, существующими внутри разумных и организованных систем, – необходимые ограничения и схемы мыслительного процесса, такие, как кодирование.

Знаменитый двойной вопрос Маккулоха: «Каким должно быть число, чтобы человек мог знать его, и каким должен быть человек, чтобы он мог знать число?» принимает совершенно другую окраску, представляет новые трудности, когда вместо совершенно безличного понятия «число» мы подставляем какой-то прототип. Прототипы Юнга выходят за чисто локальные пределы, но полностью принадлежат царству Креатуры.

Что такое «отец», каким он должен быть, чтобы мужчина, женщина, ребенок могли узнать его, и какими должны быть мужчина, женщина, ребенок, чтобы они могли познать отца? Разрешите предложить вам пример:

Отче наш, иже еси на небеси, Да святится имя Твое.

Эпистемологии, скрытой в этом тексте, хватит, чтобы занять нас на долгое время.

Сами слова освящены (От Матфея, 6:9) Евангелием, в соответствии с которым Иисус рекомендовал своим ученикам повторять эту молитву бесчисленное количество раз. В каждой христианской церемонии эти слова странным образом оказываются скалой, на которой стоит вся структура, – эти слова являются привычной темой, к которой постоянно возвращается ритуал, не как к логической посылке, а скорее, как музыкальное произведение возвращается к основной фразе или теме, вокруг которой оно построено.

В то время, как якобы плероматические истины Августина и Пифагора имеют корни в логике или математике, мы сейчас встречаемся с чем-то совершенно другим.

«Отче наш…»

Это язык метафоры, причем очень странный язык. Для начала нам нужны контрастирующие знания, чтобы показать, что мы находимся в области эпистемологии с маленькой буквой "э". (Если вы будете искать абсолютную Эпистемологию среди метафор, вам следует искать ее значительно выше…)

У балийцев, когда шаман входит в состояние экстаза, он разговаривает голосом бога, используя соответствующие местоимения. А когда этот голос обращается к обычным простым смертным (взрослым), он называет их «Папа» или «Мама». Все это происходит потому, что на острове Бали рассматривают отношения между богами и людьми, как между детьми и родителями, и в этой системе взаимоотношений боги являются детьми, а люди – родителями.

Балийцы не ожидают, что их боги будут за что-либо ответственными. Они не чувствуют себя обманутыми, когда боги начинают капризничать. Наоборот, они получают удовольствие, когда боги, воплощенные в шаманов, начинают проявлять свои капризы. Как это непохоже на нашего дорогого Иова!

Данная частная метафора насчет отцовства бога никоим образом не является вечной или всеобщей. Другими словами, «логика» метафоры очень отличается от логики истин Пифагора и Августина. Совершенно отличается, как вы понимаете, но «ложной» не является.[Может получиться и так, что в то время, как частные метафоры являются локальными, процесс метафоризации имеет более широкое значение – может на самом деле быть основной характеристикой Креатуры.]

Теперь позвольте мне выделить контраст между истинами метафор и истинами, в поисках которых математики прибегают к несколько необычному фокусу. Давайте переведем метафору в форму силлогизма: классическая логика приводит несколько разновидностей силлогизма, наиболее известным из которых является следующий:

Люди умирают;

Сократ – человек;

Сократ – умрет[8].

Основная структура этого маленького монстра – его скелет – построена на классификации. Сказуемое («умрет») придано Сократу для отождествления его в качестве члена класса, чьи члены разделяют это сказуемое.

Силлогизмы метафоры совершенно различны и могут иметь такой вид:

Трава умирает;

Люди умирают;

Люди – это трава.

[Мы можем условно назвать этот силлогизм – «силлогизмом в траве»]. Я сознаю, что преподаватели классической логики резко возражают против такого рода аргументации, и, конечно, такое педантичное осуждение оправдано, если ими осуждается путаница разных типов силлогизмов. Но попытки опровергнуть все подобные «силлогизмы в траве» были бы глупыми, так как они являются тем самым веществом, из которого и делается естественная история. Когда мы ищем закономерности в биологическом мире, мы встречаем их постоянно.

Фон Домарус давным-давно указал на то, что шизофреники обычно общаются и действуют в духе силлогизмов в траве[9]. И я считаю, что он также неодобрительно относился к такому способу организации знания и жизни. Если я правильно помню, он не замечает, что поэзия, живопись, мечты, юмор и религия имеют общее с шизофренией предпочтение силлогизмов в траве.

Но вне зависимости от того, любите вы или нет поэзию, мечты и психозы, остается справедливым обобщение, что биологические данные имеют смысл – объединяются – благодаря силлогизмам в траве. Все поведение животных, вся биологическая эволюция – все эти огромные области связаны внутри себя силлогизмами в траве, нравится это логикам или нет.

Все это очень просто – для того, чтобы получить силлогизмы первого образца, у нас должны быть идентифицированные классы, чтобы подлежащие и сказуемые можно было различить. Но, кроме языка, нет поименованных классов и отношений системы «подлежащее – сказуемое». Поэтому силлогизмы в траве должны быть преобладающим способом коммуникативной взаимосвязи идеи во всех довербальных областях.

Я думаю, что первым человеком, отметившим это, был Гёте, который заметил, что если вы рассмотрите капусту и дуб, два довольно различных вида организмов, но тем не менее цветущих растений, вы обнаружите, что способ высказывания мысли об их объединении отличается от принятого обычно у людей. Видите ли, мы говорим так, как будто Креатура плероматична: мы говорим о предметах (листьях, стеблях) и стараемся определить, что есть что. Гёте же обнаружил, что «лист» определяется как нечто, растущее на стебле и имеющее почку, из этой почки опять выходит стебель. Правильными единицами описания будут являться не лист и стебель, а отношения между ними. Эти соответствия позволяют вам взглянуть на другое цветущее растение – на картофель и обнаружить, что та часть, которую вы едите, соответствует стеблю.

Таким же образом большинству из нас говорят в школе, что существительное – это имя человека, вещи, места, но следовало бы говорить нам, что существительное может выступать в различных видах связи с другими частями предложения, с тем чтобы вся грамматика определялась как отношение, система отношений, а не в терминах предметов. Эта деятельность по наименованию, в которой, вероятно, не участвуют другие организмы, является своего рода плероматизацией живого мира. Кроме того, отметьте, что грамматические связи имеют довербальный вид. «Корабль натолкнулся на риф» и «Я отшлепал мою дочь» связаны грамматической аналогией.

Я отправился в Брукфилдский зоопарк в Чикаго, чтобы посмотреть на выводок волчат. Десять из них спали весь день, а одиннадцатый постоянно находился в движении, что-то вынюхивая. Волки, возвращаясь домой после охоты, отрыгивают пищу, чтобы поделиться со щенками, которые в охоте не участвовали. Щенки могут подать сигнал взрослым волкам, чтобы те отрыгнули пищу. Но в конце концов взрослые волки отучают малышей от такой пищи, нажимая своими челюстями на загривки волчат и прижимая их к земле. У домашних собак самки отучают молодняк от молока таким же образом. В Чикаго мне рассказали, как в предшествующем году один из молодых волков оседлал самку. Вперед бросился вожак, но вместо нанесения увечья все, что произошло, свелось к тому, что вожак прижал голову нарушителя спокойствия к земле один раз, второй, третий, четвертый, а затем отошел в сторону. Коммуникативный сигнал молодому волку о его поведении основывался на силлогизме в траве. Но давайте вернемся к нашей молитве:

Отче наш, иже еси на небеси, Да святится имя Твое.

Конечно, мое утверждение, что вся довербальная и невербальная коммуникация зависит от метафоры и/или силлогизма в траве, не означает, что вся вербальная коммуникативная связь является – или должна являться – логической или неметафизической. Метафоры проходят прямо сквозь Креатуру, пронизывают ее, поэтому, естественно, вся вербальная коммуникация обязательно включает метафору. А метафора, одетая в слова, добавляет со своей стороны те характерные черты, которых можно достичь при помощи слов: возможность простого отрицания (на довербальном уровне нет слова «нет»), возможность классификации, дифференциации в системе «подлежащее-сказуемое» и т.д.

И, наконец, существует возможность при помощи слов перепрыгнуть от форм метафоры и поэзии к сравнению. При добавлении «как будто» способ коммуникативной связи превращается в прозу, и тогда следует четко подчиняться всем ограничениям силлогизмов, которые предпочитают логики. Наша молитва тогда превращается в следующее:

Если бы было так, чтобы ты был как бы жив, тогда стало бы возможным общаться с тобой при помощи слов. Поэтому, хотя ты, конечно, и не мой родственник, так как ты только как будто существуешь, так сказать, в другой плоскости (на небесах), и т.д….

Как вы знаете из человеческой этнографии, творчество человеческого разума способно на такую крайность, и, что самое удивительное, эта крайность может создать религию – например, среди бихевиористов. Используя модную метафору, правое полушарие может аплодировать осторожной, в виде прозы логике левого.

Сам акт перевода – из метафоры в сравнение, из поэзии в прозу – может стать сакраментальным, священная метафора для частного случая религиозной позиции. Войска Кромвеля могли носиться по всей Англии, разбивая и отбивая носы, головы и даже половые члены у статуй в церквах в состоянии религиозного рвения, одновременно подчеркивая полное непонимание всей метафорической их священности.

Я обычно говорил, причем неоднократно, что протестантское толкование слов: «Это мое тело – это моя кровь» используется вместо чего-то вроде: «Это олицетворяет мое тело – это олицетворяет мою кровь». Такое толкование изгнало из церкви ту часть разума, которая является ответственной за метафору, поэзию и религию – часть разума, наиболее принадлежащую церкви, – но удержать ее вне пределов церкви нельзя. Нет сомнений, что войска Кромвеля творили свою собственную (ужасную) поэзию своими актами вандализма, в которых они на самом деле сокрушали метафорические половые органы, как будто они были подлинными в понятии левого полушария.

Какая путаница! Но тем не менее мы не можем просто отказаться от метафоры и силлогизма в траве, так как силлогизм первого рассматриваемого нами образца мало пригодится нам в биологическом мире до изобретения языка и отделения подлежащих от сказуемых. Другими словами, все выглядит так, как будто и 100 тысяч, и миллион лет тому назад в мире не было силлогизмов типа первого образца, а только второго, и тем не менее у организмов все было в порядке. Они пытались так организовать себя в своей эмбриологии, чтобы иметь два глаза, каждый со своей стороны носа. Они пытались так организовать себя в своей эволюции, чтобы у человека и лошади были общие сказуемые, – то, что зоологи сегодня называют гомологией. Становится очевидным что метафора – это не просто красивая поэзия, не хорошая или плохая логика, а на самом деле логика, на которой строится весь биологический мир, главная характерная черта и связующее звено этого мира мыслительного процесса, который я попытался очертить для вас.

III. МЕТАЛОГ:

ПОЧЕМУ ТЫ РАССКАЗЫВАЕШЬ ИСТОРИИ? (МКБ)

Дочь: Папа, почему ты так много о себе говоришь?

Отец: Ты имеешь в виду, когда мы разговариваем? Не уверен, что я много говорю о себе. Конечно, есть много такого, что никогда не всплывает наружу.

Дочь: Да, это так. Но ты рассказываешь все время одни и те же истории. Например, ты представил свою эпистемологию в введении, рассказав, как ты к ней пришел, а сейчас ты рассказываешь об экскурсии в Чикагский зоопарк. А я слышала сотни раз, как ты ходил в зоопарк Сан-Франциско и любовался играющими выдрами. Но ты никогда не рассказывал о том, чем ты играл в детстве. Был ли у тебя щенок в детстве? Как его звали?

Отец: Тпру, Кэп. Этот вопрос останется без ответа. Но ты совершенно права относительно того, что, даже когда я рассказываю истории из моего опыта, я говорю не о себе самом. Эти истории о чем-то другом. Рассказ о выдрах – это рассказ о понятии, что для того, чтобы два организма могли играть, они должны быть способны послать сигнал – «это игра». А это ведет к пониманию, что этот вид сигнала, метакоммуникация, или сигнал о сигнале, будет частью их коммуникативной связи постоянно.

Дочь: Ну да, но мы тоже два организма. И у нас та же проблема, о которой ты всегда говоришь, то есть о выяснении, чем же мы занимаемся: играем, исследуем или еще что-нибудь. О чем это должно мне говорить, то, что ты не рассказываешь о нас с тобой в то время, когда я была маленькой? А ты все хочешь говорить о выдрах. В зоопарке.

Отец: Но, Кэп, я вовсе не хочу говорить о выдрах. Я даже об игре не хочу говорить. Я хочу говорить о разговоре про игру.

Дочь: Разговор о разговоре о разговоре. Чудесно. Итак, все превратилось в пример с логическими типами. Рассказ о выдрах – это рассказ о метасигналах, а рассказы о том, как ты рос в позитивистской семье, – про учебу, так как в мыслях об учебе и о том, как учиться учиться, ты начал понимать важность логических типов. Сигналы о сигналах, учение об учении. Я должна сказать, что хотя логисты претендуют на обладание новыми и лучшими моделями логических типов, именно ты максимально с большей пользой их используешь, чего не делает почти никто другой.

Но, папа, я не думаю, чтобы ты мог говорить о говорении, о говорении без разговора, и я имею в виду разговор о чем-то конкретном, осязаемом и реальном. Если ты рассказываешь об игре, в которой я не участвую, означает ли это, что мы не играем?

Отец: Возможно, мы играем, но мы, кажется, запутались. Тебе следует отличать логические типы в словах нашего разговора от общей структуры коммуникации, где словесный разговор – это только часть. Но в одном ты можешь быть совершенно уверена: это в том, что разговор не касается ничего «осязаемого и реального». Он может быть только об идеях. Никаких поросят, выдр или щенков. Только идеи поросят и щенков.

Дочь: Видишь ли, однажды вечером я проводила семинар в Линдисфарне (Колорадо), и Уэндел Берри спорил и утверждал, что вполне возможно непосредственное познание мира. В комнату влетела летучая мышь и в панике заметалась, представляя кантовскую вещь в себе. Я поймала ее чьей-то широкополой ковбойской шляпой и выпустила наружу. Уэндел сказал:

«Смотрите, эта летучая мышь действительно была здесь, часть реального мира». А я ответила: «Да, но, видишь ли, идея этой летучей мыши все еще здесь, она мечется, представляя различные эпистемологии и спор между Уэнделом и мною».

Отец: Да, хотя нельзя сбрасывать со счетов и то, что Уэндел – поэт. Но правда и то, что так как мы все млекопитающие, в какие бы словесные игры мы ни играли, мы ведем речь о связи. Профессор Х встает у доски и читает своим студентам лекцию о высшей математике, постоянно повторяя: «преобладание, преобладание, преобладание». А профессор У, говоря о том же материале, постоянно повторяет слово «зависимость».

Дочь: Как та кошка, о которой ты все время говоришь. Она вместо «молоко, молоко» говорит «зависимость, зависимость».

Отец: Но что более интересно – это то, что кто-то вроде Конрада Лоренца может говорить о коммуникации связей между гусями и сам превращается в гуся у доски – и это более полный доклад о гусях, чем тот, который мы слышали о выдрах…

Дочь: И он говорит с аудиторией о доминировании в то же самое время. Человек говорит о гусе, о связи, о связи между людьми… С ума сойти! И все в аудитории притворяются, что ничего не происходит.

Отец: Ну, другие этологи очень пренебрежительно относятся к Лоренцу. Вроде как к обманщику.

Дочь: А что они понимают под обманом?

Отец: М-м-м, ну это неправильное смещение логических типов. Но я бы сказал, что в подражании гусю Лоренц проявляет умение поставить себя на место другого. Я ведь встречаюсь с той же проблемой: люди называют меня обманщиком, когда я использую логику метафоры при разговоре о биологическом мире. Но мне это кажется единственным разумным способом при разговоре о биологическом мире, так как это способ, которым организуется Креатура.

Дочь: Да уж… Умение поставить себя на место другого, Метафора. Они кажутся мне похожими. Мне кажется, что называть это обманом – все равно, что участвовать в беге наперегонки с помехами вроде одной руки, привязанной за спиной, или просто бежать в мешках.

Отец: Согласен.

Дочь: Но, папа, давай вернемся к теме разговора. Я все-таки хочу знать, почему ты всегда рассказываешь о себе. А большинство рассказов обо мне, в металогах и т.д., неправда, они просто выдуманы.

Отец: Неужели что-то должно в действительности произойти, чтобы быть правдой? Нет, ~я не так выразился. Для того, чтобы сообщить правду о связи, об отношении, или для того, чтобы пояснить мысль. Большинство подлинно значительных историй не про дела, действительно произошедшие, – они справедливы в настоящем, а не в прошлом. Миф о Кевембуанге, убившем крокодила, который по поверьям…

Дочь: Слушай, давай не будем этого касаться. Я хочу знать следующее: почему ты рассказываешь так много историй, и в основном о себе?

Отец: Ну, что ж, могу сказать, что только несколько рассказов в этой книге обо мне. Что же касается причины, почему я рассказываю так много историй, насчет этого есть анекдот. Жил-был человек, и был у человека компьютер. Человек спросил у компьютера:

«Рассчитываешь ли ты, что когда-нибудь будешь мыслить, как человек?» После пощелкиваний и потрескиваний из компьютера вышел листочек, на котором было написано: «Это напоминает мне случай…».

Дочь: Итак, люди мыслят рассказами. Но, может быть, ты плутуешь со словом «рассказ»? Сначала компьютер использует фразу, которой обычно «вступают» в рассказ, и анекдот – это тоже вид рассказа, и кроме того, ты сказал, что миф о Кевембуанге не о прошлом, а о чем-то другом. Итак, что такое рассказ на самом деле? Есть ли другие виды рассказов? А как насчет деревьев? Они тоже мыслят рассказами? Или они их рассказывают?

Отец: Ну, конечно. Слушай, передай мне, пожалуйста, вон ту раковину. Да здесь же целый набор разных, причем чудесных рассказов!

Дочь: Вот почему ты ее положил на каминную полку?

Отец: То, что ты видишь, есть продукт миллионов ступенек, никто не знает точного количества последовательных изменений в поколениях генотипа, ДНК и все такое. Вот тебе и один рассказ, так как раковина должна иметь такую форму, которая может эволюционировать на протяжении этого миллиона ступенек. И раковина сделана, как ты и я, из повторов частей и повторов повторов частей. Если ты взглянешь на человеческий позвоночник – очень, кстати, красивая вещь, – ни один позвонок не является совершенной копией другого, а каждый является видоизменением предыдущего. Эта раковина с правым завитком – и завиток тоже очень красив. Эта форма может расти и развиваться в одном направлении, не изменяя основных пропорций. Итак, раковина обладает рассказом о своем росте внутри геометрической формы и, кроме того, рассказом о своей эволюции.

Дочь: Я знаю: я однажды взглянула кошке в глаза и увидела там завитки. Поэтому я поняла, что завитки происходят от чего-то живого. И это рассказ о нашем разговоре, который все-таки превратился в металог.

Отец: И затем, смотри, несмотря на то, что у раковины есть выступы, не дающие ей кататься по дну океана, она стерта и отполирована – но это уже другая история.

Дочь: Ты упомянул и позвоночник, так что истории человеческой эволюции также присутствуют в разговоре. Но даже когда ты не упоминаешь человеческое тело, есть общие образцы, которые становятся основой для узнавания. Вот что я имела в виду, когда много лет назад сказала, что каждый человек является своей главной метафорой. Мне нравится раковина, потому что она похожа на меня, но и потому, что она от меня отличается.

Отец: Вот поэтому я и рассказываю истории, и иногда Грегори – персонаж этих рассказов, иногда – нет. Очень часто рассказ об улитке или о дереве – это рассказ обо мне или о тебе. Но самый большой фокус получается, когда эти рассказы стоят рядом.

Дочь: Параллельные притчи?

Отец: Затем есть класс рассказов, которые мы называем моделями (models), они довольно схематичны и, подобно притчам, исходящим от учителей или религий, существуют для облегчения мыслительного процесса относительно других вещей.

Дочь: Ну, а перед тем, как ты перейдешь к моделям, я хочу отметить, что рассказы об улитках и о деревьях – это также рассказы о тебе и обо мне. И я всегда прислушиваюсь к тем рассказам, которые ты не рассказываешь, и делаю все возможное, чтобы читать между строк. А сейчас ты можешь рассказать мне о моделях или даже о Кевембуанге, если хочешь. В этом нет ничего страшного – я уже слышала их раньше.

IV. МОДЕЛЬ (ГБ)

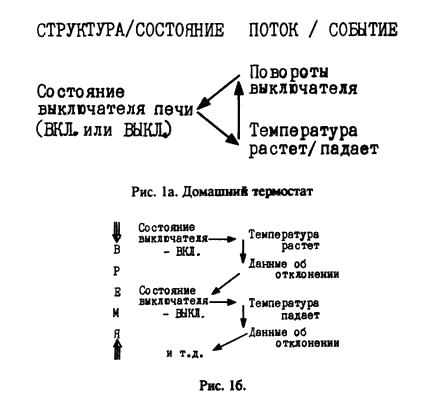

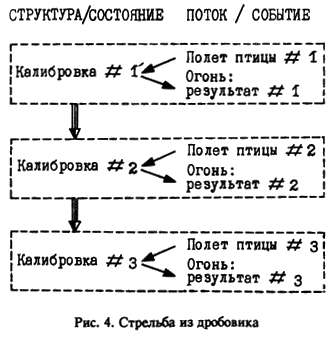

Я предложил вниманию читателей различие между Креатурой и Плеромой, а сейчас настала необходимость начать разъяснение связи между этим различием и такими понятиями, как «форма», «структура», «истина» и, с другой стороны, такими понятиями, как «событие» или «процесс».

Я предложил в «Разуме и природе», чтобы мы смотрели на происходящее в биосфере – мире мыслительного процесса – как на взаимодействие между этими двумя: структурой (structure), или формой (form), с одной стороны, и процессом (process), или потоком (flux), с другой, или, скорее, как на взаимосвязь между элементами жизни, к которым относятся эти два понятия.

Уильям Блейк в «Свадьбе рая и ада» говорит; «Разум есть граница или внешняя окружность энергии», и в этом определении мы можем заменить его «разум» нашей «структурой», а его «энергию» нашим «процессом», то есть потоком событий, сдерживаемым в определенных границах.

Блейк был современником Томаса Янга (1773-1829), который ввел понятие «энергия» в физику в качестве технического термина: «произведение (его 1/2) массы или веса тела на квадрат числа, выражающего его скорость». Но Блейк, вероятно, не знал ничего об этом определении. Для него энергия была больше страстью или духовной силой. К языковой иронии судьбы можно отнести тот факт, что старое использование и более строгое физическое определение слились вместе в таком бессмысленном понятии, как «психологическая энергия», так что физическая энергия превратилась сейчас в прокрустову модель для живости, возбуждения, мотива и чувства. Фрейд зашел даже настолько далеко, что принял сохранение энергии в качестве метафоры, объясняющей определенные аспекты человеческой энергии, и размышлял об этих вещах в грубых количественных терминах, представляя себе какой-то бюджет психологической энергии.

Модель взаимодействия между структурой и процессом лежит в основе многих аргументов данной книги, поэтому необходимо понять связь между этими понятиями и проблемами познания или описания.

Модель имеет несколько применений: во-первых, она дает нам язык, достаточно схематичный и точный, так что связи внутри моделируемого объекта можно сравнить со связями внутри модели. В западных языках, к примеру, мы начинаем с называния частей, а затем связи между этими частями выступают в роли сказуемых, приданных обычно к одной части, а не к двум или более частям, между которыми существует связь. Требуется точный и четкий разговор о связях, и модель зачастую облегчает нам это. Вот в этом и заключается первая цель модели.

Вторая цель модели появляется тогда, когда мы имеем словарь связей, так как именно тогда модель будет генерировать, порождать вопросы. Тогда можно взглянуть на моделируемый объект, имея в виду эти специфические вопросы, и, может быть, найти на них ответы.

Наконец, модель становится инструментом для сравнительного изучения различных областей явления.

Теперь, чтобы разъяснить некоторые значения этой модели-структуры, я приведу пример специфической экологической ниши, используя эти понятия. Затем я займусь исследованием формальных сходств и различий между примером и различными уровнями познания, социальными процессами формирования характера и т.д.