Федор Иванович Тютчев

Полное собрание сочинений и писем в 6 томах

Том 1. Стихотворения 1813-1849

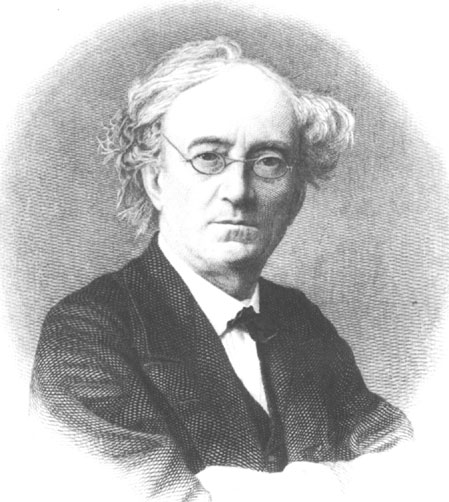

Федор Иванович Тютчев. 1867. Гравюра по фотографии С. Левицкого.

От редакции

«Полное собрание сочинений и письма» Федора Ивановича Тютчева (1803–1873) в шести томах — первое научное издание его поэтического, публицистического и эпистолярного наследия. В издании поставлена задача со всей возможной на сегодняшний день полнотой представить читателю многогранное творчество великого русского поэта, яркого публициста, патриота России.

Первые публикации стихотворений Тютчева появились, когда начинающему поэту было всего шестнадцать лет. Однако в дальнейшем печатался он редко. Высоко оценил поэзию Тютчева, судя по воспоминаниям современников, А.С. Пушкин, который поместил в III и IV томах своего «Современника» за 1836 г. двадцать четыре стихотворения жившего и работавшего в то время в Мюнхене автора, скрывшегося за инициалами «Ф. Т.». Пушкин-редактор бережно отнесся к творчеству Тютчева.

Следующая значительная встреча поэта и читателей состоялась восемнадцать лет спустя, также на страницах двух книжек «Современника», ставшего некрасовским. Было опубликовано сто одиннадцать стихотворений Тютчева. Инициатором и редактором этого издания был И.С. Тургенев, назвавший Тютчева «одним из самых замечательных русских поэтов». Однако как редактор Тургенев позволил себе «исправлять» стихи, которые казались ему «бледными и вялыми».

Первым сборником Тютчева были «Стихотворения». СПб., 1854 г. Еще одно прижизненное издание стихотворений Тютчева появилось в 1868 г. (подготовил И.С. Аксаков).

При жизни поэта так и не вышло собрание его сочинений. Сам Тютчев не систематизировал свой архив, часто пренебрегал датировкой стихотворений.

Лишь в 1886 году вышли «Сочинения Ф.И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи». Это издание было подготовлено вдовой поэта Эрн.Ф. Тютчевой и А.Н. Майковым. Следующее собрание сочинений вышло четырнадцать лет спустя. Его инициаторами и авторами предисловия были Дарья Федоровна и Иван Федорович Тютчевы — дочь и сын поэта. Самым распространенным в начале ХХ в., достигшим «российской глубинки», стало собрание сочинений, изданное в качестве приложения к массовому журналу «Нива», под редакцией П.В. Быкова, с очерком В.Я. Брюсова о жизни и творчестве Тютчева.

Однако ни в одном из перечисленных выше собраний сочинений, ставших важными шагами на пути собирания творческого наследия поэта, утверждения его места и роли в русской литературе, не были представлены его письма. Отрывки из писем вошли в труд И.С. Аксакова «Биография Федора Ивановича Тютчева». в 1898–1899 гг. в печати появились извлечения из писем жене, Эрнестине Федоровне Тютчевой. В 1914–1915 и в 1917 гг. были изданы «Письма Ф.И. Тютчева к его второй жене, урожд. бар. Пфеффель» на французском языке и в переводе на русский.

Со временем изучение эпистолярного наследия Тютчева расширилось и углубилось. Однако и поныне далеко не все письма прочитаны литературоведами. Написанные в подавляющем большинстве своем по-французски, часто очень неразборчивым почерком, они весьма трудны для текстологического анализа и перевода.

Собирание, изучение творческого наследия Тютчева велось в течение всего ХХ в. Неоднократно издавались его избранные сочинения. Вышедший в 1988–1989 гг. том 97 «Литературного наследства» в двух книгах «Федор Иванович Тютчев», публикации последних десятилетий показали, что полный объем наследия поэта далеко еще не установлен, переводы на русский язык ряда его публицистических произведений архаичны, неточны, а порой даже искажают мысли автора, многие письма переведены с купюрами.

План данного научного издания разработан в Институте мировой литературы РАН при участии Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, литературоведов Московского педагогического университета и Литературного института им. А.М. Горького. Шеститомник подготовлен усилиями ведущих специалистов в изучении творчества Ф.И. Тютчева, широкого круга текстологов, публицистов, литературных критиков, переводчиков. Изучены все известные и вновь найденные в архивах сочинения Ф.И.Тютчева и его письма. Прослежена история изданий стихотворений, учтен круг журнальных и газетных публикаций. Российский государственный архив литературы и искусства, отделы рукописей Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН), Российской государственной (Москва) и государственной национальной (Санкт-Петербург) библиотек, архив музея-усадьбы «Мураново» оказали всемерное содействие специалистам в работе над материалами.

Первые два тома настоящего издания включают в себя все известное на сегодняшний день поэтическое наследие Ф.И. Тютчева. Все стихотворения и переводы печатаются в хронологическом порядке. Учтена складывавшаяся в течение более чем полутора веков традиция издания стихотворений Ф.И. Тютчева, к которой были причастны А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, И.С. Аксаков, А.Н. Майков, Г.И. Чулков, К.В. Пигарев и др. Тютчевские тексты заново сверены с автографами, а в случае их отсутствия — с первыми или наиболее авторитетными публикациями. Текстологи стремились к максимальному воссозданию творческой воли поэта, его в высшей степени оригинальной индивидуальности, сохраняя особенности тютчевской манеры оформления стихотворений, его графики и синтаксиса. Кроме самих стихотворений даны все их другие редакции и варианты. Стихотворения, написанные на французском языке, сопровождаются их поэтическими переводами на русский язык. Большая часть переводов (В.А. Костров) сделана заново.

В третий том включены все публицистические произведения Ф.И. Тютчева, написанные как на русском, так и на французском, немецком языках. Публицистические произведения, статьи, написанные автором на иностранных языках, даются и на языке подлинника. Их новые переводы (Б.Н. Тарасов) также подготовлены к настоящему изданию и публикуются впервые.

В четвертом, пятом и шестом томах собрана личная и деловая переписка с родными, друзьями, сослуживцами, официальными лицами. Основной язык писем, которым пользовался Тютчев, французский. Значительная часть писем публикуется впервые и на русском языке и на языках оригинала.

Еще первый биограф Ф.И. Тютчева, его друг и родственник И.С. Аксаков писал: «Письма Тютчева, собранные вместе, стоили бы любого серьезного, многотомного литературного произведения». Эпистолярное наследие поэта представлено в максимально возможном на сегодняшний день объеме и разнообразии.

Каждый том сопровождается обстоятельными комментариями. Издание иллюстрированное. Ряд даггеротипов, акварелей, рисунков, фотографий, автографов публикуются впервые.

Стихотворения, 1813-1849

Любезному папеньке!*

В сей день счастливый нежность сына

Какой бы дар принесть могла!

Букет цветов? — но флора отцвела

И луг поблекнул и долина.

Просить ли мне стихов у муз?

У сердца я спрошусь.

И вот что сердце мне сказало:

В объятьях счастливой семьи

Нежнейший муж, отец благотворитель,

Друг истинный добра и бедных покровитель,

Да в мире протекут драгие дни твои!

Детей и подданных любовью окруженный,

На лицах вкруг себя радость узришь ты.

Так солнце, с горней высоты,

С улыбкой смотрит на цветы,

Его лучами оживленны.

На новый 1816 год*

Уже великое небесное светило,

Лиюще с высоты обилие и свет,

Начертанным путем годичный круг свершило

И в ново поприще в величии грядет! —

И се! Одеянный блистательной Зарею,

Пронзив эфирных стран белеющийся свод,

Слетает с урной роковою

Младый Сын Солнца — Новый Год!..

Предшественник его с лица земли сокрылся,

И по течению вратящихся времен,

Как капля в Океан, он в Вечность погрузился!

Сей Год равно пройдет!.. Устав Небес священ.

О Время! Вечности подвижное зерцало! —

Все рушится, падет под дланию твоей!..

Сокрыт предел твой и начало

От слабых Смертного очей!..

Века рождаются и исчезают снова,

Одно столетие стирается другим;

Что может избежать от гнева Крона* злого?

Что может устоять пред Грозным Богом сим?

Пустынный ветр свистит в руинах Вавилона*!

Стадятся звери там, где процветал Мемфис*!

И вкруг развалин Илиона*

Колючи терны обвились!..

А ты, Сын роскоши! о смертный сладострастный,

Беспечна жизнь твоя средь праздности и нег!..

Спокойно катится!.. Но ты забыл, несчастный:

Мы все должны узреть Коцита* грозный брег!..

Возвышенный твой Сан, льстецы твои и злато

От смерти не спасут! Ужель ты не видал,

Сколь часто гром огнекрылатый

Разит чело высоких скал?..

И ты еще дерзнул своей рукою жадной

Отъять насущный хлеб у вдов и у сирот;

Изгнать из родины семейство безотрадно!..

Слепец! стезя богатств к погибели ведет!..

Разверзлась пред тобой подземная обитель!

О жертва Тартара*! о жертва Евменид*,

Блеск пышности твоей, Грабитель!

Богинь сих грозных не пленит!..

Там вечно будешь зреть секиру изощренну,

На тонком волоске висящу над главой;

Покроет плоть твою, всю в язвах изможденну,

Не ткани пурпурны — червей кипящий рой!..

Возложишь не на одр растерзанные члены,

Где б неге льстил твоей приятный мягкий пух,

Но нет — на жупел раскаленный,

И вечный вопль пронзит твой слух!

Но что? сей страшный сонм! сии кровавы тени,

С улыбкой злобною они к тебе спешат!..

Они прияли смерть от варварских гонений!

От них и ожидай за варварство наград! —

Страдай, томись, злодей, ты жертва адской мести! —

Твой гроб забвенный здесь покрыла мурава! —

И навсегда со гласом лести

Умолкла о тебе молва!

"Всесилен я и вместе слаб..."

Всесилен я и вместе слаб,*

Властитель я и вместе раб,

Добро иль зло творю — о том не рассуждаю,

Я много отдаю, но мало получаю,

И в имя же свое собой повелеваю,

И если бить хочу кого,

То бью себя я самого.

Двум друзьям*

В сей день, блаженный день, одна из вас прияла

И добродетели и имя девы той,

Котора споборала

Религии святой;

Другой же бытие Природа даровала.

Она обеих вас на то произвела,

Чтоб ваши чувства и дела

Взаимно счастье составляли

И полу нежному пример бы подавали...

Разлука угнетает вас,

О верные друзья! Настанет вскоре час —

Приятный, сладостный, блаженный час свиданья:

И в излиянии сердец

Вы узрите ее конец

И позабудете минувшие страданья!..

"Пускай от зависти сердца зоилов ноют..."

Пускай от зависти сердца* зоилов* ноют.

Вольтер! Они тебе вреда не нанесут!..

Питомца своего Пиериды* покроют

И Дивного во храм бессмертья проведут.

Послание Горация к Меценату*

Послание Горация к Меценату, в котором приглашает его к сельскому обеду

Приди, желанный гость, краса моя и радость!

Приди, — тебя здесь ждет и кубок круговой,

И розовый венок, и песней нежных сладость!

Возженны не льстеца рукой,

Душистый анемон* и крины*

Лиют на брашны* аромат,

И полные плодов корзины

Твой вкус и зренье усладят.

Приди, муж правоты, народа покровитель,

Отчизны верный сын и строгий друг царев,

Питомец счастливый кастальских чистых дев*,

Приди в мою смиренную обитель!

Пусть велелепные столпы,

Громады храмин позлащенны

Прельщают алчный взор несмысленной толпы;

Оставь на время град, в заботах погруженный,

Склонись под тень дубрав; здесь ждет тебя покой.

Под кровом сельского Пената*,

Где все красуется, все дышит простотой,

Где чужд холодный блеск и пурпура и злата, —

Там сладок кубок круговой!

Чело, наморщенное думой,

Теряет здесь свой вид угрюмый;

В обители отцов все льет отраду нам!

Уже небесный лев тяжелою стопою*

В пределах зноя стал — и пламенной стезею

Течет по светлым небесам!..

В священной рощице Сильвана*,

Где мгла таинственна с прохладою слиянна,

Где брезжит сквозь листов дрожащий, тихий свет,

Игривый ручеек едва-едва течет

И шепчет в сумраке с прибрежной осокою;

Здесь в знойные часы, пред рощею густою,

Спит стадо и пастух под сению прохлад,

И в розовых кустах зефиры легки спят.

А ты, Фемиды жрец, защитник беззащитных,

Проводишь дни свои под бременем забот;

И счастье сограждан — благий, достойный плод

Твоих стараний неусыпных! —

Для них желал бы ты познать судьбы предел;

Но строгий властелин земли, небес и ада

Глубокой, вечной тьмой грядущее одел.

Благоговейте, персти чада! —

Как! прах земной объять небесное посмеет?

Дерзнет ли разорвать таинственный покров?

Быстрейший самый ум, смутясь, оцепенеет,

И буйный сей мудрец — посмешище богов! —

Мы можем, странствуя в тернистой сей пустыне,

Сорвать один цветок, ловить летящий миг;

Грядущее не нам — судьбине;

Так предадим его на произвол благих! —

Что время? Быстрый ток, который в долах мирных,

В брегах, украшенных обильной муравой,

Катит кристалл валов сапфирных;

И по сребру зыбей свет солнца золотой

Играет и скользит; но час — и бурный вскоре,

Забыв свои брега, забыв свой мирный ход,

Теряется в обширном море,

В безбрежной пустоте необозримых вод!

Но час — и вдруг нависших бурь громады

Извергли дождь из черных недр;

Поток возвысился, ревет, расторг преграды,

И роет волны ярый ветр!..

Блажен, стократ блажен, кто может в умиленье,

Воззревши на Вождя светил,

Текущего почить в Нептуновы владенья*,

Кто может, радостный, сказать себе: я жил!

Пусть завтра тучею свинцовой

Всесильный бог громов вкруг ризою багровой

Эфир сгущенный облечет,

Иль снова в небесах рассыплет солнца свет, —

Для смертных все равно; и что крылаты годы

С печального лица земли

В хранилище времен с собою увлекли,

Не пременит того и сам Отец природы*.

Сей мир — игралище Фортуны злой*.

Она кичливый взор на шар земной бросает

И всей вселенной потрясает

По прихоти слепой!..

Неверная, меня сегодня осенила;

Богатства, почести обильно мне лиет,

Но завтра вдруг простерла крыла,

К другим склоняет свой полет!

Я презрен, — не ропщу, — и, горестный свидетель

И жертва роковой игры,

Ей отдаю ее дары

И облекаюсь в добродетель!..

Пусть бурями увитый Нот*

Пучины сланые* крутит и воздымает,

И черные холмы морских кипящих вод

С громовой тучею сливает,

И бренных кораблей

Рвет снасти, все крушит в свирепости своей...

Отчизны мирныя покрытый небесами,

Не буду я богов обременять мольбами;

Но дружба и любовь среди житейских волн

Безбедно приведут в пристанище мой челн.

Урания*

Открылось! — Не мечта ль? Свет новый! Нова сила

Мой дух восторженный, как пламень, облекла!

Кто, отроку, мне дал парение орла! —

Се муз бесценный дар*! — се вдохновенья крыла!

Несусь, — и дольный мир исчез передо мной, —

Сей мир, туманною и тесной

Волнений и сует обвитый пеленой, —

Исчез! — Как солнца луч златой,

Коснулся вежд эфир небесный...

И свеял прах земной...

Я зрю превыспренных селения чудесны...

Отсель — отверзшимся таинственным вратам —

Благоволением судьбины

Текут к нам дщери Мнемозины*,

Честь, радость и краса народам и векам!..

Безбрежное море лежит под стопами,

И в светлой лазури спокойных валов

С горящими небо пылает звездами,

Как в чистом сердце — лик богов;

Как тихий трепет — ожиданье;

Окрест священное молчанье.

И се! Как луна из-за облак, встает

Урании остров из сребряной пены;

Разлился вокруг немерцающий свет,

Богинь улыбкою рожденный...

Несутся свыше звуки лир;

В очарованьях тонет мир!..

Эфирного тени сложив покрывала

И пояс волшебный всесильных харит*,

Здесь образ Урания* свой восприяла,

И звездный венец на богине горит!

Что нас на земле мечтою пленяло,

Как Истина, то нам и здесь предстоит!

Токмо здесь, под ясным небосклоном

Прояснится жизни мрачный ток;

Токмо здесь, забытый Аквилоном*,

Льется он, и светел и глубок!

Токмо здесь прекрасен жизни гений,

Здесь, где вечны розы чистых наслаждений,

Вечно юн Поэзии венок!..

Как Фарос* для душ и умов освященных,

Высоко воздвигнут Небесныя храм; —

И Мудрость приветствует горним плененных

Вкусить от трапезы питательной там.

Окрест благодатной в зарях златоцветных,

На тронах высоких, в сиянье богов,

Сидят велелепно спасители смертных,

Создатели блага, устройства, градов;

Се Мир вечно-юный, златыми цепями

Связавший семейства, народы, царей;

Суд правый с недвижными вечно весами;

Страх божий, хранитель святых алтарей;

И ты, Благосердие, скорби отрада!

Ты, Верность, на якорь склоненна челом,

Любовь ко отчизне — отчизны ограда,

И хладная Доблесть с горящим мечом;

Ты, с светлыми вечно очами, Терпенье,

И Труд, неуклонный твой врач и клеврет...

Так вышние силы свой держат совет!..

Средь них, вкруг них в святом благоговенье

Свершает по холмам облаковидных гор

В кругах таинственных теченье

Наук и знаний светлый хор...

Урания одна, как солнце меж звездами,

Хранит Гармонию и правит их путями:

По манию ее могущего жезла

Из края в край течет благое просвещенье;

Где прежде мрачна ночь была,

Там светозарна дня явленье;

Как звезд река, по небосклону вкруг

Простершися, оно вселенну обнимает

И блага жизни изливает

На Запад, на Восток, на Север и на Юг...

Откройся предо мной, протекших лет вселенна!

Урания, вещай, где первый был твой храм,

Твой трон и твой народ, учитель всем векам? —

Восток таинственный! — Чреда твоя свершенна!..

Твой ранний день протек! Из ближних Солнце врат

Рожденья своего обителью надменно

Исходит и течет, царь томный и сомненный...

Где Вавилоны* здесь, где Фивы*? — где мой град?

Где славный Персеполь? — где Мемнон*, мой глашатай?

Их нет! — Лучи его теряются в степях,

Где скорбно встретит их ловец или оратай,

Бесплодно роющий во пламенных песках;

Или, стыдливые, скользят они печально

По мшистым ребрам пирамид...

Сокройся, бренного величья мрачный вид!..

И солнце в путь стремится дальний:

Эгея* на брегах приветственной главой

К нему склонился лавр; и на холмах Эллады*

Его алтарь обвил зеленый мирт Паллады*;

Его во гимнах звал Певец к себе слепой*,

Кони и всадники, вожди и колесницы,

Оставивших Олимп собрание богов;

Удары гибельны Ареевой десницы*,

И сладки песни пастухов; —

Рим встал, — и Марсов* гром и песни сладкогласны

Стократ на Тибровых* раздалися холмах;

И лебедь Мантуи*, взрыв Трои пепл злосчастный,

Вознесся и разлил свет вечный на морях!..

Но что сретает взор? — Куда, куда ты скрылась,

Небесная! — Бежит, как бледный в мгле призрак,

Денница* света закатилась,

Везде хаос и мрак!

«Нет! вечен свет наук; его не обнимает

Бунтующая мгла; его нетленен плод

И не умрет!..» —

Рекла Урания и скиптром помавает,

И бледную, изъязвленну главу

Италия от склеп железных свобождает,

Рвет узы лютых змей, на выю ставши льву!..

Всего начало здесь!.. Земля благословенна,

Долины, недра гор, источники, леса

И ты, Везувий сам! ты, бездна раскаленна,

Природы грозныя ужасная краса!

Все возвратили вы, что в ярости несытой

Неистовый Сатурн укрыть от нас хотел!

Эллады, Рима цвет из пепела исшел!

И солнце потекло вновь в путь свой даровитый!..

Феррарскому Орлу* ни грозных боев ряд,

Ни чарования, ни прелести томимы,

Ни полчищ тысячи, ни злобствующий ад

Превыспренних путей нигде не воспретят:

На пламенных крылах принес он в храм Солимы

Победу и венец; —

Там нимфы Тага*, там валы Гвадалквивира

Во сретенье текут тебе, младой Певец*,

Принесший песни к нам с брегов другого мира; —

Но кто сии два гения* стоят?

Как светоносны серафимы,

Хранители Эдемских врат

И тайн жрецы непостижимых? —

Един с Британских вод, другой с Альпийских гор,

Друг другу подают чудотворящи длани;

Земного чуждые, возносят к небу взор

В огне божественных мечтаний!..

Почто горит лицо морских пучин?

Куда восторженны бегут Тамизы* воды?

Что в трепете святом вы, Альпы, Апеннин!..

Благоговей, земля! Склоните слух, народы!

Певцы бессмертные вещают бога вам:

Един, как громов сын, гремит средь вас паденье;

Другой, как благодать, благовестит спасенье

И путь, ведущий к небесам.

И се! среди снегов Полунощи глубокой,

Под блеском хладных зарь, под свистом льдистых вьюг,

Восстал от Холмогор, — как сильный кедр высокой,

Встает, возносится и все объемлет вкруг

Своими крепкими ветвями;

Подъемлясь к облакам, глава его блестит

Бессмертными плодами.

И тамо, где металл блистательный сокрыт,

Там роет землю он глубокими корнями, —

Так Росский Пиндар* встал! — взнес руку к небесам,

Да воспретит пылающим громам;

Минервы копием бьет недра он земные —

И истекли сокровища златые;

Он повелительный простер на море взор —

И свет его горит, как Поллюкс* и Кастор*!..

Певец, на гроб отца*, царя-героя*,

Он лавры свежие склонил,

И дни бесценные блаженства и покоя

Елизаветы озарил!

Тогда, разлившись, свет от северных сияний

Дал отблеск на крутых Аракса берегах;

И гении туда простерли взор и длани,

И Фивы новые зарделися в лучах...

Там, там, в стране денницы,

Возник Певец Фелицы*!..

Таинственник судеб прорек

Царя-героя в колыбели...

Он с нами днесь! Он с неба к нам притек,

Соборы гениев с ним царственных слетели;

Престол его обстали вкруг;

Над ним почиет божий дух!

И музы радостно воспели

Тебя, о царь сердец, на троне Человек!

Твоей всесильною рукою

Закрылись Януса врата!*

Ты оградил нас тишиною,

Ты слава наша, красота!

Смиренно к твоему склоняяся престолу,

Перуны спят горе и долу.

И здесь, где все — от благости твоей,

Здесь паки гений просвещенья,

Блистая светом обновленья,

Блажит своих веселье дней! —

Здесь клятвы он дает священны,

Что постоянный, неизменный,

В своей блестящей высоте,

Монарха следуя заветам и примеру,

Взнесется, опершись на Веру,

К своей Божественной мете.

"Неверные преодолев пучины..."

Неверные преодолев пучины,*

Достиг пловец желанных берегов;

И в пристани, окончив бег пустынный,

С веселостью знакомится он вновь!..

Ужель тогда челнок свой многомощный,

Восторженный, цветами не увьет?..

Под блеском их и зеленью роскошной

Следов не скроет мрачных бурь и вод?..

И ты рассек с отважностью и славой

Моря обширные своим рулем, —

И днесь, о Друг, спокойно, величаво

Влетаешь в пристань с верным торжеством.

Скорей на брег — и Дружеству на лоно

Склони, певец, склони главу свою —

Да ветвию от древа Аполлона*

Его Питомца я увью!..

К оде Пушкина на Вольность*

Огнем свободы пламенея

И заглушая звук цепей,

Проснулся в лире дух Алцея* —

И рабства пыль слетела с ней.

От лиры искры побежали

И вседробящею струей,

Как пламень Божий, ниспадали

На чела бедные царей.

Счастлив, кто гласом твердым, смелым,

Забыв их сан, забыв их трон,

Вещать тиранам закоснелым

Святые истины рожден!

И ты великим сим уделом,

О муз питомец, награжден!

Воспой и силой сладкогласья

Разнежь, растрогай, преврати

Друзей холодных самовластья

В друзей добра и красоты!

Но граждан не смущай покою

И блеска не мрачи венца,

Певец! Под царскою парчою

Своей волшебною струною

Смягчай, а не тревожь сердца!

Харон и Каченовский*

Харон*.

Неужто, брат, из царства ты живых —

Но ты так сух и тощ. Ей-ей, готов божиться,

Что дух нечистый твой давно в аду томится!

Каченовский*.

Так, друг Харон. Я сух и тощ от книг...

Притом (что долее таиться?)

Я полон желчи был — отмстителен и зол,

Всю жизнь свою я пробыл спичкой...

Весна (Посвящается друзьям)*

Любовь земли и прелесть года,

Весна благоухает нам!..

Творенью пир дает природа,

Свиданья пир дает сынам!..

Дух жизни, силы и свободы

Возносит, обвевает нас!..

И радость в душу пролилась,

Как отзыв торжества природы,

Как Бога животворный глас!..

Где вы, Гармонии сыны?..

Сюда!.. и смелыми перстами

Коснитесь дремлющей струны,

Нагретой яркими лучами

Любви, восторга и весны!..

Как в полном, пламенном расцвете,

При первом утра юном свете,

Блистают розы и горят;

Как зефир в радостном полете

Их разливает аромат:

Так, разливайся, жизни сладость,

Певцы!.. за вами по следам!..

Так порхай наша, други, младость

По светлым счастия цветам!..

*

Вам, вам сей бедный дар

признательной любви,

Цветок простой, не благовонный;

Но вы, наставники мои,

Вы примете его с улыбкой благосклонной.

Так слабое дитя, любви своей в залог,

Приносит матери на лоно

В лугу им сорванный цветок!..

А. Н. М.*

Нет веры к вымыслам чудесным,

Рассудок все опустошил

И, покорив законам тесным

И воздух, и моря, и сушу,

Как пленников — их обнажил;

Ту жизнь до дна он иссушил,

Что в дерево вливала душу,

Давала тело бестелесным!..

Где вы, о древние народы!

Ваш мир был храмом всех богов,

Вы книгу Матери-природы

Читали ясно без очков!..

Нет, мы не древние народы!

Наш век, о други, не таков.

О раб ученой суеты

И скованный своей наукой!

Напрасно, критик, гонишь ты

Их златокрылые мечты;

Поверь — сам опыт в том порукой, —

Чертог волшебный добрых фей

И в сновиденье — веселей,

Чем наяву — томиться скукой

В убогой хижине твоей!..

Гектор и Андромаха*

( Из Шиллера )

Андромаха

Снова ль, Гектор*, мчишься в бурю брани,

Где с булатом в неприступной длани

Мстительный свирепствует Пелид?..

Кто же призрит Гекторова сына,

Кто научит долгу властелина,

Страх к богам в младенце поселит?..

Гектор

Мне ль томиться в тягостном покое?..

Сердце жаждет прохлажденья в бое,

Мести жаждет за Пергам*!..

Древняя отцов моих обитель!

Я паду!.. но, родины спаситель,

Сниду весел к Стиксовым* брегам!..

Андромаха*

Суждено ль мне в сих чертогах славы

Видеть меч твой праздный и заржавый? —

Осужден ли весь Приамов род?..

Скоро там, где нет любви и света, —

Там, где льется сумрачная Лета,

Скоро в ней любовь твоя умрет!..

Гектор

Все души надежды, все порывы,

Все поглотят воды молчаливы, —

Но не Гектора любовь!..

Слышишь?.. Мчатся... Пламя пышет боя!..

Час ударил!.. Сын, супруга, Троя*!..

Бесконечна Гектора любовь!..

Одиночество*

(Из Ламартина)

Как часто, бросив взор с утесистой вершины,

Сажусь задумчивый в тени древес густой,

И развиваются передо мной

Разнообразные вечерние картины!

Здесь пенится река, долины красота,

И тщетно в мрачну даль за ней стремится око;

Там дремлющая зыбь лазурного пруда

Светлеет в тишине глубокой.

По темной зелени дерев

Зари последний луч еще приметно бродит,

Луна медлительно с полуночи восходит

На колеснице облаков,

И с колокольни одинокой

Разнесся благовест протяжный и глухой;

Прохожий слушает, — и колокол далекий

С последним шумом дня сливает голос свой.

Прекрасен мир! Но восхищенью

В иссохшем сердце места нет!..

По чуждой мне земле скитаюсь сирой тенью,

И мертвого согреть бессилен солнца свет.

С холма на холм скользит мой взор унылый

И гаснет медленно в ужасной пустоте;

Но, ах, где стречу то, что б взор остановило?

И счастья нет, при всей природы красоте!..

И вы, мои поля, и рощи, и долины,

Вы мертвы! И от вас дух жизни улетел!

И что мне в вас теперь, бездушные картины!..

Нет в мире одного — и мир весь опустел!

Встает ли день, нощные ль сходят тени, —

И мрак и свет противны мне...

Моя судьба не знает изменений —

И горесть вечная в душевной глубине!

Но долго ль страннику томиться в заточенье?

Когда на лучший мир покину дольний прах,

Тот мир, где нет сирот, где вере исполненье;

Где солнцы истины в нетленных небесах?..

Тогда, быть может, прояснится

Надежд таинственных спасительный предмет,

К чему душа и здесь еще стремится,

И токмо там, в отчизне, обоймет...

Как светло сонмы звезд пылают надо мною,

Живые мысли Божества!

Какая ночь сгустилась над землею,

И как земля, в виду небес, мертва!..

Встают гроза и вихрь и лист крутят пустынный!

И мне, и мне, как мертвому листу,

Пора из жизненной долины, —

Умчите ж, бурные, умчите сироту!..

"Не дай нам духу празднословья!.."

«Не дай нам духу празднословья»!*

Итак, от нынешнего дня

Ты в силу нашего условья

Молитв не требуй от меня.

Противникам вина*

( Яко и вино веселит сердце человека )

1

О, суд людей неправый,

Что пьянствовать грешно!

Велит рассудок здравый

Любить и пить вино.

2

Проклятие и горе

На спорщиков главу!

Я помощь в важном споре

Святую призову.

3

Наш прадед, обольщенный

Женою и змием,

Плод скушал запрещенный

И прогнан поделом.

4

Ну как не согласиться,

Что дед был виноват:

Чем яблоком прельститься,

Имея виноград?

5

Но честь и слава Ною, —

Он вел себя умно,

Рассорился с водою

И взялся за вино.

6

Ни ссоры, ни упреку

Не нажил за бокал.

И часто гроздий соку

В него он подливал.

7

Благие покушенья

Сам Бог благословил —

И в знак благоволенья

Завет с ним заключил.

8

Вдруг с кубком не слюбился

Один из сыновей.

О, изверг! Ной вступился,

И в ад попал злодей.

9

Так станемте ж запоем

Из набожности пить,

Чтоб в божье вместе с Ноем

Святилище вступить.

"На камень жизни роковой..."

На камень жизни роковой*

Природою заброшен

Младенец пылкий и живой

Играл — неосторожен,

Но Муза сирого взяла

Под свой покров надежный,

Поэзии разостлала

Ковер под ним роскошный.

Как скоро Музы под крылом

Его созрели годы —

Поэт, избытком чувств влеком,

Предстал во храм Свободы —

Но мрачных жертв не приносил,

Служа ее кумиру, —

Он горсть цветов ей посвятил

И пламенную лиру.

Еще другое божество

Он чтил в младые лета —

Амур резвился вкруг него

И дани брал с Поэта.

Ему на память стрелку дал,

И в сладкие досуги

Он ею повесть начертал

Орфеевой супруги.

И в мире сем — как в царстве снов —

Поэт живет, мечтая —

Он так достиг земных венцов

И так достигнет Рая...

Ум скор и сметлив, верен глаз,

Воображенье — быстро...

А спорил — в жизни только раз —

На Диспуте Магистра.

Послание к А. В. Шереметеву*

Насилу добрый гений твой,

Мой брат по крови и по лени,

Увел тебя под кров родной

От всех маневров и учений,

Казарм, тревог и заточений,

От жизни мирно-боевой.

В кругу своих, в халате, дома,

И с службой согласив покой,

Ты праздный меч повесил свой

В саду героя-агронома.

Но что ж? Ты мог ли на просторе

Мечте любимой изменить?

Ты знаешь, друг, что праздность — горе,

Коль не с кем нам ее делить.

Прими ж мой дружеский совет

(Оракул говорил стихами

И убеждал, бывало, свет):

Между московскими красами

Найти легко, сомненья нет,

Красавицу в пятнадцать лет,

С умом, душою и с душами.

Оставь на время плуг Толстого,

Забудь химеры и чины,

Женись и в полном смысле слова

Будь адъютант своей жены.

Тогда предамся вдохновенью,

Разбудит Музу Гименей,

Своей пожертвую я ленью,

Лишь ты свою преодолей!

Песнь Радости*

( Из Шиллера )

Радость, первенец творенья,

Дщерь великого Отца,

Мы, как жертву прославленья,

Предаем тебе сердца!

Все, что делит прихоть света,

Твой алтарь сближает вновь,

И душа, тобой согрета,

Пьет в лучах твоих любовь!

Хор

В круг единый, Божьи чада!

Ваш Отец глядит на вас!

Свят Его призывный глас,

И верна Его награда!

Кто небес провидел сладость,

Кто любил на сей земли,

В милом взоре черпал радость, —

Радость нашу раздели:

Все, чье сердце сердцу друга

В братской вторило груди;

Кто ж не мог любить, — из круга

Прочь с слезами отойди!..

Хор

Душ родство! о, луч небесный!

Вседержащее звено!

К небесам ведет оно,

Где витает Неизвестный!

У грудей благой природы

Все, что дышит, Радость пьет!

Все созданья, все народы

За собой она влечет;

Нам друзей дала в несчастье —

Гроздий сок, венки Харит,

Насекомым — сладострастье,

Ангел — Богу предстоит.

Хор

Что, сердца, благовестите?

Иль Творец сказался вам?

Здесь лишь тени — Солнце там, —

Выше звезд Его ищите!..

Душу Божьего творенья

Радость вечная поит,

Тайной силою броженья

Кубок жизни пламенит;

Травку выманила к свету,

В солнцы — Хаос развила

И в пространствах — звездочету

Неподвластных — разлила!

Хор

Как миры катятся следом

За вседвижущим перстом,

К нашей цели потечем —

Бодро, как герой к победам.

В ярком истины зерцале

Образ Твой очам блестит;

В горьком опыта фиале

Твой алмаз на дне горит.

Ты, как облак прохлажденья,

Нам предходишь средь трудов,

Светишь утром возрожденья

Сквозь расселины гробов!

Хор

Верьте правящей Деснице! —

Наши скорби, слезы, вздох

В ней хранятся, как залог,

И искупятся сторицей!

Кто постигнет Провиденье?

Кто явит стези Его?

В сердце сыщем откровенье,

Сердце скажет Божество!

Прочь вражда с земного круга!

Породнись душа с душой!

Жертвой мести — купим друга,

Пурпур — вретища ценой.

Хор

Мы врагам своим простили,

В книге жизни нет долгов;

Там, в святилище миров,

Судит Бог, как мы судили!..

Радость грозды наливает,

Радость кубки пламенит,

Сердце дикого смягчает,

Грудь отчаянья живит!

В искрах к небу брызжет пена,

Сердце чувствует полней;

Други, братья — на колена!

Всеблагому кубок сей!..

Хор

Ты, Чья мысль духов родила,

Ты, Чей взор миры зажег!

Пьем Тебе, Великий Бог!

Жизнь миров и душ светило!

Слабым — братскую услугу,

Добрым — братскую любовь,

Верность клятв — врагу и другу,

Долгу в дань — всю сердца кровь!

Гражданина голос смелый

На совет к земным богам;

Торжествуй Святое Дело —

Вечный стыд Его врагам.

Хор

Нашу длань к Твоей, Отец,

Простираем в бесконечность!

Нашим клятвам даруй вечность!

Наши клятвы — гимн сердец!

Друзьям при посылке "Песни Радости"*

Друзьям при посылке "Песни Радости" — из Шиллера

Что пел Божественный, друзья,

В порыве пламенном свободы...

И в полном чувстве Бытия,

Когда на пиршество Природы

Певец, любимый сын ея,

Сзывал в единый круг народы;

И с восхищенною душей,

Во взорах — луч животворящий,

Из чаши Гения кипящей

Он пил за здравие людей.

И мне ли петь сей Гимн веселый,

От близких сердцу вдалеке,

В неразделяемой тоске, —

Мне ль Радость петь на лире онемелой?

Веселье в ней не сыщет звука,

Его игривая струна

Слезами скорби смочена, —

И порвала ее Разлука!

Но вам, друзья, знакомо вдохновенье!

На краткий миг в сердечном упоенье

Я жребий свой невольно забывал

(Минутное, но сладкое забвенье!),

К протекшему душою улетал

И Радость пел — пока о вас мечтал.

Слезы*

O lacrimarum fons...

Люблю, друзья, ласкать очами

Иль пурпур искрометных вин,

Или плодов между листами

Благоухающий рубин.

Люблю смотреть, когда созданье

Как бы погружено в весне,

И мир заснул в благоуханье

И улыбается во сне!..

Люблю, когда лицо прекрасной

Весенний воздух пламенит,

То кудрей шелк взвевает сладострастный,

То в ямочки впивается ланит!

Но что все прелести пафосския царицы,

И гроздий сок, и запах роз

Перед тобой, святой источник слез,

Роса божественной денницы!..

Небесный луч играет в них

И, преломясь о капли огневые,

Рисует радуги живые

На тучах жизни громовых.

И только смертного зениц

Ты, ангел слез, дотронешься крылами —

Туман рассеется слезами,

И небо серафимских лиц

Вдруг разовьется пред очами.

К Н.*

Твой милый взор, невинной страсти полной —

Златой рассвет небесных чувств твоих

Не мог, увы! умилостивить их —

Он служит им укорою безмолвной.

Сии сердца, в которых правды нет,

Они, о друг, бегут как приговора,

Твоей любви младенческого взора,

Он страшен им, как память детских лет.

Но для меня сей взор благодеянье,

Как жизни ключ — в душевной глубине

Твой взор живет и будет жить во мне,

Он нужен ей, как небо и дыханье.

Таков горе́ — духов блаженных свет,

Лишь в небесах сияет он, небесный;

В ночи греха, на дне ужасной бездны,

Сей чистый огнь, как пламень адский, жжет.

С чужой стороны*

( Из Гейне )

На севере мрачном, на дикой скале

Кедр одинокий под снегом белеет,

И сладко заснул он в инистой мгле,

И сон его вьюга лелеет.

Про юную пальму все снится ему,

Что в дальных пределах Востока,

Под пламенным небом, на знойном холму

Стоит и цветет, одинока...

"Друг, откройся предо мною..."

( Из Гейне )

* * *

Друг, откройся предо мною —*

Ты не призрак ли какой,

Как выводит их порою

Мозг поэта огневой!...

Нет, не верю: этих щечек,

Этих глазок милый свет,

Этот ангельский роточек —

Не создаст сего поэт.

Василиски и Вампиры,

Конь крылат и змий зубаст —

Вот мечты его кумиры, —

Их творить поэт горазд.

Но тебя, твой стан эфирный,

Сих ланит волшебный цвет,

Этот взор лукаво-смирный —

Не создаст сего поэт.

К Нисе*

Ниса*, Ниса, Бог с тобою!

Ты презрела дружний глас,

Ты поклонников толпою

Оградилася от нас.

Равнодушно и беспечно,

Легковерное дитя,

Нашу дань любви сердечной

Ты отвергнула шутя.

Нашу верность променяла

На неверный блеск, пустой, —

Наших чувств тебе, знать, мало,

Ниса, Ниса, Бог с тобой!

Песнь скандинавских воинов*

< Из Гердера >

Хладен, светел,

День проснулся —

Ранний петел

Встрепенулся, —

Дружина, воспрянь!

Вставайте, о други!

Бодрей, бодрей

На пир мечей,

На брань!..

Пред нами наш вождь!

Мужайтесь, о други, —

И вслед за могучим

Ударим грозой!..

Вихрем помчимся

Сквозь тучи и гром

К солнцу победы

Вслед за орлом!..

Где битва мрачнее, воители чаще,

Где срослися щиты, где сплелися мечи,

Туда он ударит — перун вседробящий —

И след огнезвездный и кровью горящий

Пророет дружине в железной ночи.

За ним, за ним — в ряды врагов.

Смелей, друзья, за ним!..

Как груды скал, как море льдов —

Прорвем их и стесним!..

Хладен, светел,

День проснулся —

Ранний петел

Встрепенулся —

Дружина, воспрянь!..

Не кубок кипящий душистого меда

Румяное утро героям вручит;

Не сладостных жен любовь и беседа

Вам душу согреет и жизнь оживит;

Но вас, обновленных прохладою сна, —

Кровавыя битвы подымет волна!..

Дружина, воспрянь!..

Смерть иль победа!..

На брань!..

Проблеск*

Слыхал ли в сумраке глубоком

Воздушной арфы легкий звон,

Когда полуночь, ненароком,

Дремавших струн встревожен сон?..

То потрясающие звуки,

То замирающие вдруг...

Как бы последний ропот муки,

В них отозвавшися, потух!

Дыханье каждое Зефира

Взрывает скорбь в ее струнах...

Ты скажешь: Ангельская лира

Грустит, в пыли, по небесах!

О, как тогда с земного круга

Душой к бессмертному летим!

Минувшее, как призрак друга,

Прижать к груди своей хотим.

Как верим верою живою,

Как сердцу радостно, светло!

Как бы эфирною струею

По жилам небо протекло.

Но, ах, не нам его судили;

Мы в небе скоро устаем, —

И не дано ничтожной пыли

Дышать божественным огнем.

Едва усилием минутным

Прервем на час волшебный сон,

И взором трепетным и смутным,

Привстав, окинем небосклон, —

И отягченною главою,

Одним лучом ослеплены,

Вновь упадаем не к покою,

Но в утомительные сны.

Саконтала*

( Из Гёте )

Что юный год дает цветам —

Их девственный румянец;

Что зрелый год дает плодам —

Их царственный багрянец;

Что нежит взор и веселит,

Как перл, в морях цветущий;

Что греет душу и живит,

Как нектар всемогущий:

Весь цвет сокровищниц мечты,

Весь полный цвет творенья,

И, словом, небо красоты

В лучах воображенья, —

Все, все Поэзия слила

В тебе одной — Саконтала́.

Вечер*

Как тихо веет над долиной

Далекий колокольный звон —

Как шорох стаи журавлиной,

И в шуме листьев замер он...

Как море вешнее в разливе,

Светлея, не колыхнет день —

И торопливей, молчаливей

Ложится по долине тень!..

14-ое декабря 1825*

Вас развратило Самовластье,

И меч его вас поразил, —

И в неподкупном беспристрастье

Сей приговор Закон скрепил.

Народ, чуждаясь вероломства,

Поносит ваши имена —

И ваша память для потомства,

Как труп в земле, схоронена.

О жертвы мысли безрассудной,

Вы уповали, может быть,

Что станет вашей крови скудной,

Чтоб вечный полюс растопить!

Едва, дымясь, она сверкнула

На вековой громаде льдов,

Зима железная дохнула —

И не осталось и следов.

В альбом друзьям*

( Из Байрона )

Как медлит путника вниманье

На хладных камнях гробовых,

Так привлечет друзей моих

Руки знакомой начертанье!..

Чрез много, много лет оно

Напомнит им о прежнем друге:

«Его — нет боле в вашем круге;

Но сердце здесь погребено!..»

"Как порою светлый месяц..."

( Из Гейне )

* * *

Как порою светлый месяц*

Выплывает из-за туч —

Так, один, в ночи былого

Светит мне отрадный луч.

Все на палубе сидели —

Вдоль по Реину неслись,

Зеленеющие бреги

Перед нами раздались.

И у ног прелестной дамы

Я в раздумии сидел,

И на милом, бледном лике

Тихий вечер пламенел.

Дети пели, в бубны били,

Шуму не было конца —

И лазурней стало небо,

И просторнее сердца.

Сновиденьем пролетали

Горы, замки на горах —

И светились, отражаясь,

В милых спутницы очах.

Вот арфа ее в обычайном углу,

Гвоздики и розы стоят у окна,

Полуденный луч задремал на полу:

Условное время! Но где же она?

О! кто мне поможет шалунью сыскать,

Где, где приютилась Сильфида моя?..

Волшебную близость, как бы благодать,

Разлитую в воздухе, чувствую я.

Гвоздики недаром лукаво глядят,

Недаром, о розы, на ваших листах

Жарчее румянец, свежей аромат:

Я понял, кто скрылся, зарылся в цветах!

Не арфы ль твоей мне послышался звон?

В струнах ли мечтаешь укрыться златых?

Металл содрогнулся, тобой оживлен,

И сладостный трепет еще не затих.

Как пляшут пылинки в полдневных лучах!

Как искры живые в родимом огне!

Видал я сей пламень в знакомых очах,

Его упоенье известно и мне.

Влетел мотылек, и с цветка на другой,

Притворно-беспечный, он начал порхать.

О, полно кружиться, мой гость дорогой!

Могу ли, воздушный, тебя не узнать?

Весенняя гроза*

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые!

Вот дождик брызнул, пыль летит...

Повисли перлы дождевые,

И солнце нити золотит...

С горы бежит поток проворный,

В лесу не молкнет птичий гам,

И гам лесной, и шум нагорный —

Все вторит весело громам...

Ты скажешь: ветреная Геба*,

Кормя Зевесова орла*,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила!

К N. N.*

Ты любишь, ты притворствовать умеешь —

Когда в толпе, украдкой от людей,

Моя нога касается твоей,

Ты мне ответ даешь и не краснеешь!

Все тот же вид рассеянный, бездушный,

Движенье персей, взор, улыбка та ж —

Меж тем твой муж, сей ненавистный страж,

Любуется твоей красой послушной.

Благодаря и людям и судьбе,

Ты тайным радостям узнала цену,

Узнала свет: он ставит нам в измену

Все радости... Измена льстит тебе.

Стыдливости румянец невозвратный,

Он улетел с твоих младых ланит —

Так с юных роз Авроры луч бежит

С их чистою душою ароматной.

Но так и быть! в палящий летний зной

Лестней для чувств, приманчивей для взгляда

Смотреть в тени, как в кисти винограда

Сверкает кровь сквозь зелени густой!

Летний вечер*

Уж солнца раскаленный шар

С главы своей земля скатила,

И мирный вечера пожар

Волна морская поглотила.

Уж звезды светлые взошли

И тяготеющий над нами

Небесный свод приподняли

Своими влажными главами.

Река воздушная полней

Течет меж небом и землею,

Грудь дышит легче и вольней,

Освобожденная от зною.

И сладкий трепет, как струя,

По жилам пробежал природы,

Как бы горячих ног ея

Коснулись ключевые воды.

Пробуждение*

Еще шумел веселый день,

Толпами улица блистала,

И облаков вечерних тень

По светлым кровлям пролетала.

Весенней негой утомлен,

Вдался я в сладкое забвенье:

Не знаю, долог ли был сон,

Но странно было пробужденье.

Безмолвно в сумраке ночном

Ходило лунное сиянье,

И ночи зыбкое молчанье

Едва струилось ветерком.

Украдкою в мое окно

Глядело бледное светило,

И мне казалось, что оно

Мою дремоту сторожило.

И между тем, какой-то Гений

Из области цветущей Дня

Стезею тайной Сновидений

В страну Теней увел меня.

Утро в горах*

Лазурь небесная смеется,

Ночной омытая грозой,

И между гор росисто вьется

Долина светлой полосой.

Лишь высших гор до половины

Туманы покрывают скат,

Как бы воздушные руины

Волшебством созданных палат.

Снежные горы*

Уже полдневная пора

Палит отвесными лучами, —

И задымилася гора

С своими черными лесами.

Внизу, как зеркало стальное,

Синеют озера струи,

И с камней, блещущих на зное,

В родную глубь спешат ручьи.

И между тем как полусонный

Наш дольний мир, лишенный сил,

Проникнут негой благовонной,

Во мгле полуденной почил, —

Горе́, как божества родные,

Над издыхающей землей

Играют выси ледяные

С лазурью неба огневой.

Полдень*

Лениво дышит полдень мглистый,

Лениво катится река —

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака.

И всю природу, как туман,

Дремота жаркая объемлет —

И Сам теперь великий Пан

В пещере нимф спокойно дремлет.

Могила Наполеона*

Душой весны природа ожила,

И блещет все в торжественном покое:

Лазурь небес, и море голубое,

И дивная гробница*, и скала!

Древа кругом покрылись новым цветом,

И тени их, средь общей тишины,

Чуть зыблются дыханием волны

На мраморе, весною разогретом...

Давно ль умолк Перун* его побед,

И гул от них стоит доселе в мире...

· · ·

· · ·

И ум людей великой тенью полн,

А тень его, одна, на бреге диком,

Чужда всему, внимает шуму волн

И тешится морских пернатых криком...

"Высокого предчувствия..."

< Из Мандзони >

* * *

Высокого предчувствия*

Порывы и томленье,

Души, господства жаждущей,

Кипящее стремленье

И замыслов событие

Несбыточных, как сон, —

Все испытал он! — счастие,

Победу, заточенье,

И все судьбы пристрастие,

И все ожесточенье! —

Два раза брошен был во прах

И два раза на трон!..

Явился: два столетия

В борении жестоком,

Его узрев, смирились вдруг,

Как пред всесильным Роком,

Он повелел умолкнуть им

И сел меж них судьей!

Исчез — и в ссылке довершил

Свой век неимоверный —

Предмет безмерной зависти

И жалости безмерной,

Предмет вражды неистовой,

Преданности слепой!..

Как над главою тонущих

Растет громадой пенной

Сперва игравший ими вал —

И берег вожделенный

Вотще очам трепещущим

Казавший свысока, —

Так память над душой его,

Скопившись, тяготела!..

Как часто высказать себя

Душа сия хотела,

И, обомлев, на лист начатый

Вдруг падала рука!

Как часто пред кончиной дня —

Дня безотрадной муки, —

Потупив молнии очей,

Крестом сложивши руки,

Стоял он — и минувшее

Овладевало им!..

Он зрел в уме подвижные

Шатры, равнины боев,

Рядов пехоты длинный блеск,

Потоки конных строев,

Железный мир и дышащий

Велением одним!..

О, под толиким бременем

В нем сердце истомилось

И дух упал... Но сильная

К нему Рука спустилась —

И к небу, милосердая,

Его приподняла!..

Видение*

Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,

И в оный час явлений и чудес

Живая колесница мирозданья

Открыто катится в святилище небес!

Тогда густеет ночь, как хаос на водах,

Беспамятство, как Атлас, давит сушу;

Лишь Музы девственную душу

В пророческих тревожат Боги снах!

Олегов щит*

1

«Аллах! пролей на нас твой свет!

Краса и сила правоверных!

Гроза гяуров* лицемерных!

Пророк твой — Магомет!..»

2

«О наша крепость и оплот!

Великий Бог! веди нас ныне,

Как некогда ты вел в пустыне*

Свой избранный народ!..»

______

Глухая полночь! Все молчит!

Вдруг... из-за туч луна блеснула

И над воротами Стамбула

Олегов озарила щит*.

Императору Николаю I*

< С немецкого >

О Николай, народов победитель,

Ты имя оправдал свое! Ты победил!

Ты, Господом воздвигнутый воитель,

Неистовство врагов его смирил...

Настал конец жестоких испытаний,

Настал конец неизреченных мук.

Ликуйте, христиане!

Ваш Бог, Бог милости и браней,

Исторг кровавый скиптр из нечестивых рук.

Тебе, тебе, послу его велений —

Кому сам Бог вручил свой страшный меч, —

Известь народ его из смертной тени

И вековую цепь навек рассечь.

Над избранной, о царь, твоей главою

Как солнце просияла благодать!

Бледнея пред тобою,

Луна покрылась тьмою —

Владычеству Корана не восстать...

Твой гневный глас послыша в отдаленье,

Содроглися Османовы врата:

Твоей руки одно лишь мановенье —

И в прах падут к подножию Креста.

Сверши свой труд, сверши людей спасенье.

Реки: «Да будет свет» — и будет свет!

Довольно крови, слез пролитых,

Довольно жен, детей избитых,

Довольно над Христом ругался Магомет!..

Твоя душа мирской не жаждет славы,

Не на земное устремлен твой взор.

Но Тот, о царь, кем держатся державы,

Врагам твоим изрек их приговор...

Он Сам от них лицо свое отводит,

Их злую власть давно подмыла кровь,

Над их главою ангел смерти бродит,

Стамбул исходит —

Константинополь воскресает вновь...

Последний катаклизм*

Когда пробьет последний час природы,

Состав частей разрушится земных:

Все зримое опять покроют воды,

И Божий лик изобразится в них!

Бессонница ("Часов однообразный бой...")*

Часов однообразный бой,

Томительная ночи повесть!

Язык для всех равно чужой

И внятный каждому, как совесть!

Кто без тоски внимал из нас,

Среди всемирного молчанья,

Глухие времени стенанья,

Пророчески-прощальный глас!

Нам мнится: мир осиротелый

Неотразимый Рок настиг —

И мы, в борьбе, природой целой

Покинуты на нас самих;

И наша жизнь стоит пред нами,

Как призрак на краю земли,

И с нашим веком и друзьями

Бледнеет в сумрачной дали;

И новое, младое племя

Меж тем на солнце расцвело,

А нас, друзья, и наше время

Давно забвеньем занесло!

Лишь изредка, обряд печальный

Свершая в полуночный час,

Металла голос погребальный

Порой оплакивает нас!

Байрон*

( Отрывок )

1

Войди со мной — пуста сия обитель,

Сего жилища одичали Боги,

Давно остыл алтарь их — и без смены

На страже здесь молчанье — на пороге

Не встретит нас с приветствием служитель,

На голос наш откликнутся лишь стены.

Зачем, о сын Камены

Любимейший, — ты, наделенный даром

Неугасимо-пламенного Слова,

Зачем бежал ты собственного крова,

Зачем ты изменил отцовским Ларам?

Ах, и куда, безвременно почивший,

Умчал тебя сей Вихрь, тебя носивший!..

2

Так некогда здесь был жилец могучий,

Здесь песнями дышал он — и дыханье

Не ветерка в черемухе душистой

Казалося игривое журчанье —

Нет — песнь его грозней гремящей тучи,

Как Божий Гнев, то мрачный, то огнистый,

Неслась по тверди мглистой, —

Вдруг над зеленой нивой или садом

Невыцветшим заклепы расторгала,

И мрак, и лед, и пламень извергала,

Огнем палила, бороздила градом, —

Местами лишь, где туча разрывалась,

Лазурь небес прелестно улыбалась!

3

Духов, гласят, неистовое пенье

Внимающих безумьем поражало, —

Так и его, как неземная Сила,

Все пропасти душевные взрывало,

На самом дне будило преступленье, —

Дыханье замирало, сердце ныло,

И нечто грудь теснило,

Как бы кругом воздушный слой, редея,

Земную кровь сосал из нашей жилы,

И нам в борьбе недоставало силы

Стряхнуть с себя господство чародея,

Пока он сам, как бы для посмеянья,

Своим жезлом не рушил обаянья!

4

И мудрено ль, что память о Высоком

Невольной грустью душу осенила!..

Не лебедем ты создан был Судьбою,

Купающим в волне румяной крыла,

Когда закат пылает над потоком

И он плывет, любуясь сам собою,

Между двойной зарею, —

Ты был Орел — и со скалы родимой,

Где свил гнездо — и в нем, как в колыбели,

Тебя качали бури и метели,

Во глубь небес нырял, неутомимый,

Над морем и землей парил высоко,

Но трупов лишь твое искало око!..

5

Злосчастный Дух! Как в зареве пожара

Твое кроваво-тусклое зерцало,

Блестящее в роскошном, свежем цвете,

И мир и жизнь так дико отражало!..

С печатью на челе святого дара

И скиптром власти в неземном Совете

Любил ты в мутном свете

Земную жизнь виденьями тревожить!..

В тебе самом, как бы в иносказанье,

Для нас воскресло грозное преданье,

Но распознать наш взор тебя не может —

Титан ли ты, чье сердце снедью Врана,

Иль сам ты Вран, терзающий Титана?..

6

Своих отцов покинул он обитель,

Где тени их скитаются безмолвны,

Где милые осталися залоги.

И как весь день метет крылами волны

Морская птица, скал пустынных житель, —

Так и ему по жизненной дороге

Пройти судили Боги,

Нигде не встретив мирной, светлой кущи!

И тщетно он, в борьбе с людьми, с собою,

Рвался схватить земное счастье с бою.

Над ним был Рок, враждебный, всемогущий!

Всходил за ним на снежные вершины,

Спускался в дол, переплывал пучины!..

7

То мчится Бард, беглец родного края,

Навстречу солнца, по стихии бурной,

Где Лиссабон, на жарком небе рдея,

Златым венцом объял залив лазурный, —

Там, где земля горит, благоухая,

И где плоды, на пыльных ветвях зрея,

Душистей и свежее, —

Тебя потом он огласил приветом,

Страна любви, геройства, приключений,

Где и поднесь их сладкопевный Гений

Как бы волшебным обвевает светом

Узорчатой Альгамбры колоннады

Иль рощи благовонные Гренады!..

8

То совершитель тризны благочестной,

Теней погибших окруженный роем,

Равнину ту обходит он с тоскою,

Где жребий мира выпал славным боем,

Где был судим сей Страшный Суд железный!..

Сия земля, клейменная Судьбою,

Под чуткою стопою

Дрожит еще невольно и поныне,

Как тундра крови, — здесь, в мученьях страшных,

Притоптаны ряды сердец отважных,

И слоем лег их пепел по равнине, —

Враждебные, они затихли вместе,

Те с жаждою, те в упоенье мести!..

9

Но дале Бард — и видит пред собою

Гроздоносящий вечно-юный Реин —

И там и сям, на выси виноградной,

Мелькает замок, и поднесь обвеян

Волшебной былью, мглисто-золотою!..

И вот, вдали, сияющий и хладный,

Возник титан громадный —

Швейцария!.. Там мир как за оградой,

Звучит рожок, поют вольней потоки,

В горах, как в чаще, озера глубоки,

Свет на холмах, в долинах тень с прохладой

И надо всем вершины ледяные,

То бледные, то огненно-живые!..

10

Потом с высот, где, разлучаясь, воды

В широкие, полдневные равнины,

Как бы на пир, стремят свое теченье,

Отколь не раз, как льдистые лавины,

Полночные срывалися народы, —

В Италию, родимое владенье,

Он сводит вдохновенье.

Небесный Дух сей край чудес обходит,

Высокий лавр и темный мирт колышет,

Под сводами чертогов светлых дышит,

С цветущих персей запах роз уводит

И шевелит прозрачной пеленою

Над дремлющей в руинах стариною!..

11

Но на Восток цветущий и пустынный

Влекло певца всесильное пристрастье,

В любимый край его воображенья!..

Сей мир насильства, лени, сладострастья

Он зрел еще перед его кончиной —

Где обнялись в роскошном запустенье

И жизнь и разрушенье —

И дружески цвели в вечернем свете

Вершины гор, где жил разбой веселый,

Там, за скалой, пирата парус белый,

Здесь рог луны, горящий на мечети,

И чистые остатки Парфенона

На девственном румянце небосклона.

12

Но ты расторг союз сего творенья,

Дух вольности, бессмертная Стихия!

И бой вспылал Отчаяния с Силой!..

Кровь полилась, как воды ключевые,

В ночи Земля пила их без зазренья,

Лишь Зарево, как светоч над могилой,

Горй над ней светило, —

И скоро ли — то провиденье знает —

Взойдет заря и бурный мрак развеет!..

Но юный день с любовью да светлеет

На месте том, где дух певца витает,

Где в сумраке болезненной надежды

Сомкнула смерть его земные вежды!..

13

Певец угас пред жертвенником брани!..

Но песнь его нигде не умолкала, —

Хоть из груди, истерзанной страстями,

Она нередко кровью вытекала,

Волшебный жезл не выпадал из длани,

Но двигал он лишь адскими Властями!..

В распре с небесами

Высокая Божественность мученья

Была ему загадкою враждебной.

И, упиваясь чашею врачебной,

Отравы жаждал он, не исцеленья, —

Вперенные в подземный ужас очи

Он отвращал от звездной славы Ночи!..

14

Таков он был, могучий, величавый,

Восторженный хулитель Мирозданья!.

Но зависти ль удел его достоин?..

Родительским добром существованья

Он приобрел даруемое славой!

Но был ли он сим демоном присвоен,

Иль счастлив, иль спокоен?..

Сиянье звезд, Денницы луч веселый

Души его, где вихри бушевали,

Лишь изредка угрюмость провевали.

Он стихнул днесь, вулкан перегорелый.

И позднее бессмертия светило

С ночных небес глядит в него уныло!..

Вопросы*

( Из Гейне )

Над морем, диким полуночным морем

Муж-юноша стоит —

В груди тоска, в уме сомненья —

И, сумрачный, он вопрошает волны:

«О, разрешите мне загадку жизни,

Мучительно-старинную загадку,

Над коей сотни, тысячи голов,

В египетских, халдейских шапках,

Гиероглифами ушитых,

В чалмах, и митрах, и скуфьях,

И с париками и обритых —

Тьмы бедных человеческих голов

Кружилися, и сохли, и потели —

Скажите мне, что значит человек?

Откуда он, куда идет,

И кто живет над звездным сводом?»

По-прежнему шумят и ропщут волны,

И дует ветр, и гонит тучи,

И звезды светят холодно и ясно —

Глупец стоит — и ждет ответа!

"За нашим веком мы идем..."

За нашим веком мы идем,*

Как шла Креуза за Энеем*:

Пройдем немного — ослабеем,

Убавим шагу — отстаем.

Приветствие духа*

( Из Гёте )

На старой башне, у реки,

Дух Рыцаря стоит —

И, лишь завидит челноки,

Приветом их дарит:

«Кипела кровь и в сей груди,

Кулак был из свинца,

И богатырский мозг в кости,

И кубок до конца!

Пробушевал полжизни я,

Другую проволок —

А ты плыви, плыви, ладья,

Куда несет поток!»

"Запад, Норд и Юг в крушенье..."

( Из Гётева « Западо-Восточного Дивана »)

* * *

Запад, Норд и Юг в крушенье,*

Троны, царства в разрушенье,

На Восток укройся дальный,

Воздух пить патриархальный!..

В играх, песнях, пированье

Обнови существованье!..

Там проникну, в сокровенных,

До истоков потаенных

Первородных поколений,

Гласу Божиих велений

Непосредственно внимавших

И ума не надрывавших!..

Память праотцев святивших,

Иноземию претивших, —

Где во всем хранилась мера,

Мысль — тесна, пространна — Вера,

Слово — в силе и почтенье,

Как живое откровенье!..

То у пастырей под кущей,

То в оазиси цветущей

С караваном отдохну я,

Ароматами торгуя:

Из пустыни в поселенья

Исслежу все направленья.

Песни Гафица святые

Усладят стези крутые:

Их Вожатый голосистый,

Распевая в тверди чистой,

В позднем небе звезды будит

И шаги верблюдов нудит.

То упьюся в банях ленью,

Верен Гафица ученью:

Дева-друг фату бросает,

Амвру с кудрей отрясает, —

И поэта сладкопевность

В девах райских будит ревность!..

И сие высокомерье

Не вменяйте в суеверье;

Знайте: все слова Поэта

Легким роем, жадным света,

У дверей стучатся Рая,

Дар бессмертья вымоляя!..

Из Wilhelm Meister

"Кто с хлебом слез своих не ел..."

Кто с хлебом слез своих не ел,

Кто в жизни целыми ночами

На ложе, плача, не сидел —

Тот не знаком с Небесными Властями.

Они нас в бытие манят —

Заводят слабость в преступленья —

И после муками казнят:

Нет на Земле проступка без отмщенья!

"Кто хочет миру чуждым быть..."

Кто хочет миру чуждым быть,

Тот скоро будет чужд!

Ах, людям есть кого любить, —

Что им до наших нужд!

Так! что вам до меня?

Что вам беда моя?

Она лишь про меня, —

С ней не расстанусь я!

Как крадется к милой любовник тайком:

«Откликнись, друг милый, одна ль?»

Так бродит ночию и днем

Кругом меня тоска,

Кругом меня печаль!..

Ах, разве лишь в гробу

От них укрыться мне —

В гробу, в земле сырой —

Там бросят и оне!

Певец*

( Из Гёте )

«Что там за звуки пред крыльцом,

За гласы пред вратами?..

В высоком тереме моем

Раздайся песнь пред нами!..»

Король сказал, и паж бежит,

Вернулся паж, король гласит:

«Скорей впустите старца!..»

«Хвала вам, витязи, и честь,

Вам, дамы, обожанья!..

Как звезды в небе перечесть!

Кто знает их названья!..

Хоть взор манит сей рай чудес,

Закройся взор — не время здесь

Вас праздно тешить, очи!»

Седой певец глаза смежил

И в струны грянул живо —

У смелых взор смелей горит,

У жен — поник стыдливо...

Пленился царь его игрой

И шлет за цепью золотой —

Почтить певца седого!..

«Златой мне цепи не давай,

Награды сей не стою,

Ее ты рыцарям отдай,

Бесстрашным среди бою;

Отдай ее своим дьякам,

Прибавь к их прочим тяготам

Сие златое бремя!..

На Божьей воле я пою,

Как птичка в поднебесье,

Не чая мзды за песнь свою —

Мне песнь сама возмездье!..

Просил бы милости одной,

Вели мне кубок золотой

Вином наполнить светлым!»

Он кубок взял и осушил

И слово молвил с жаром:

«Тот дом Сам Бог благословил,

Где это — скудным даром!..

Свою вам милость Он пошли

И вас утешь на сей земли,

Как я утешен вами!..»

"Закралась в сержце грусть — и смутно..."*

( Из Гейне )

* * *

Закралась в сердце грусть — и смутно

Я вспомянул о старине —

Тогда все было так уютно

И люди жили как во сне...

А нынче мир весь как распался:

Все кверху дном, все сбились с ног —

Господь-Бог на небе скончался,

И в аде Сатана издох.

Живут как нехотя на свете,

Везде брюзга, везде раскол, —

Не будь крохи любви в предмете,

Давно б из мира вон ушел.

Кораблекрушение*

( Из Гейне )

Надежда и любовь, все, все погибло!..

И сам я, бледный, обнаженный труп,

Изверженный сердитым морем,

Лежу на берегу,

На диком, голом берегу!..

Передо мной — пустыня водяная,

За мной лежит и горе и беда —

А надо мной бредут лениво тучи,

Уродливые дщери неба!..

Они в туманные сосуды

Морскую черпают волну,

И с ношей вдаль, усталые, влекутся,

И снова выливают в море!..

Нерадостный и бесконечный труд!..

И суетный, как жизнь моя!..

Волна шумит, морская птица стонет!

Минувшее повеяло мне в душу —

Былые сны, потухшие виденья,

Мучительно-отрадные встают!

Живет на Севере жена!..

Прелестный образ, царственно-прекрасный!

Ее, как пальма, стройный стан

Обхвачен белой, сладострастной тканью,

Кудрей роскошных темная волна,

Как ночь богов блаженных, льется

С увенчанной косами головы!

И в легких кольцах тихо веет

Вкруг бледного умильного лица,

И из умильно-бледного лица

Отверсто-пламенное Око

Как черное сияет Солнце!..

О черно-пламенное солнце,

О, сколько, сколько раз в лучах твоих

Я пил восторга дикий пламень,

И пил, и млел, и трепетал, —

И с кротостью небесно-голубиной

Твои уста улыбка обвевала,

И гордо-милые уста

Дышали тихими, как лунный свет, речами

И сладкими, как запах роз...

И Дух во мне, оживши, воскрылялся

И к Солнцу, как орел, парил...

Молчите, птицы, не шумите, волны,

Все, все погибло, счастье и надежда,

Надежда и любовь!.. Я здесь, один, —

На дикий брег заброшенный грозою,

Лежу простерт — и рдеющим лицом

Сырой песок морской пучины рою!..

Из "Путевых картин Гейне"

«Прекрасный будет день», — сказал товарищ,*

Взглянув на небо из окна повозки. —

Так, день прекрасный будет, — повторило

За ним мое молящееся сердце

И вздрогнуло от грусти и блаженства!..

Прекрасный будет день! Свободы солнце

Живей и жарче будет греть, чем ныне

Аристокрация светил ночных!

И расцветет счастливейшее племя,

Зачатое в объятьях произвольных,

Не на одре железном принужденья,

Под строгим, под таможенным надзором

Духовных приставов, — и в сих душах

Вольнорожденных вспыхнет смело

Чистейший огнь идей и чувствований —

Для нас, рабов природных, непостижный!

Ах, и для них равно непостижима

Та будет ночь, в которой их отцы

Всю жизнь насквозь томились безотрадно

И бой вели отчаянный, жестокий,

Противу гнусных сов и ларв подземных,

Чудовищных Ерева порождений!..

Злосчастные бойцы, все силы духа,

Всю сердца кровь в бою мы истощили —

И бледных, преждевременно одряхших

Нас озарит победы поздний День!..

Младого Солнца свежее бессмертье

Не оживит сердец изнеможенных,

Ланит потухших снова не зажжет!

Мы скроемся пред ним, как бледный месяц!

Так думал я и вышел из повозки

И с утренней усердною молитвой

Ступил на прах, Бессмертьем освященный!..

Как под высоким триумфальным сводом

Громадных облаков всходило Солнце,

Победоносно, смело и светло,

Прекрасный день природе возвещая.

Но мне при виде сем так грустно было,

Как месяцу, еще заметной тенью

Бледневшему на небе. — Бедный месяц!

В глухую полночь, одиноко, сиро,

Он совершил свой горемычный путь,

Когда весь мир дремал — и пировали

Одни лишь совы, призраки, разбой;

И днесь пред юным днем, грядущим в славе,

С звучащими веселием лучами

И пурпурной разлитою зарей,

Он прочь бежит... еще одно воззренье

На пышное всемирное светило —

И легким паром с неба улетит.

Не знаю я и не ищу предвидеть,

Что мне готовит Муза! Лавр поэта

Почтит иль нет мой памятник надгробный?

Поэзия Душе моей была

Младенчески-Божественной игрушкой —

И суд чужой меня тревожил мало.

Но меч, друзья, на гроб мой положите!

Я воин был! я ратник был свободы,

И верою и правдой ей служил

Всю жизнь мою в ее священной брани!

Из "Федры" Расина

Едва мы вышли из Трезенских врат,*

Он сел на колесницу, окруженный

Своею, как он сам, безмолвной стражей.

Микенскою дорогой ехал он,

Отдав коням в раздумии бразды.

Сии живые, пламенные кони,

Столь гордые в обычном их пылу,

Днесь, с головой поникшей, мрачны, тихи,

Казалося, согласовались с ним.

Вдруг из морских пучин исшедший крик

Смутил кругом воздушное молчанье,

И в ту ж минуту страшный некий голос

Из-под Земли ответствует стенаньем.

В груди у всех оледенела кровь,

И дыбом стала чутких тварей грива.

Но вот, белея над равниной влажной,

Подъялся вал, как снежная гора, —

Возрос, приближился, о брег расшибся

И выкинул чудовищного зверя.

Чело его ополчено рогами,

Хребет покрыт желтистой чешуей.

Ужасный Вол, неистовый Дракон,

В бесчисленных изгибах вышел он.

Брег, зыблясь, стонет от его рыканья;

День, негодуя, светит на него;

Земля подвиглась; вал, его извергший,

Как бы объятый страхом, хлынул вспять.

Все скрылося, ища спасенья в бегстве, —

Лишь Ипполит, героя истый сын,

Лишь Ипполит, боязни недоступный,

Остановил коней, схватил копье

И, меткою направив сталь рукою,

Глубокой язвой зверя поразил.

Взревело чудо, боль копья почуя,

Беснуясь, пало под ноги коням

И, роя землю, из кровавой пасти

Их обдало и смрадом и огнем!

Страх обуял коней — они помчались,

Не слушаясь ни гласа, ни вожжей, —

Напрасно с ними борется Возница,

Они летят, багря удила пеной:

Бог некий, говорят, своим трезубцем

Их подстрекал в дымящиеся бедра...

Летят по камням, дебрям... ось трещит

И лопнула... Бесстрашный Ипполит

С изломанной, разбитой колесницы

На землю пал, опутанный вожжами, —

Прости слезам моим!... сей вид плачевный

Бессмертных слез причиной будет мне!

Я зрел, увы! как сына твоего

Влекли, в крови, им вскормленные кони!

Он кличет их... но их пугает клик —

Бегут, летят с истерзанным Возницей.

За ним вослед стремлюся я со стражей, —

Кровь свежая стезю нам указует.

На камнях кровь... на терниях колючих

Клоки волос кровавые повисли...

Наш дикий вопль равнину оглашает!

Но наконец неистовых коней

Смирился пыл... они остановились

Вблизи тех мест, где прадедов твоих

Прах царственный в гробах почиет древних!..

Я прибежал, зову... с усильем тяжким

Он, вежды приподняв, мне подал руку:

«Всевышних власть мой век во цвете губит.

Друг, не оставь Ариции моей!

Когда ж настанет день, что мой Родитель,

Рассеяв мрак ужасной клеветы,

В невинности сыновней убедится,

О, в утешенье сетующей тени,

Да облегчит он узнице своей

Удел ее!.. Да возвратит он ей...»

При сих словах Героя жизнь угасла,

И на руках моих, его державших,

Остался труп, свирепо искаженный,

Как знаменье богов ужасной кары,

Не распознаемый и для отцовских глаз!

Средство и цель*

Стяжать венок от вас не мечу,

Но ваши похвалы люблю,

Коль на пути своем их встречу.

*

Балласт хотя не назначает,

Куда и как плыть караблю,

Но ход его он облегчает.

Заветный кубок*

( Из Гёте )

Был царь, как мало их ныне, —

По смерть он верен был:

От милой, при кончине,

Он кубок получил.

Ценил его высоко

И часто осушал, —

В нем сердце сильно билось,

Лишь кубок в руки брал.

Когда ж сей мир покинуть

Пришел его черед,

Он делит все наследство, —

Но кубка не дает.

И в замок, что над морем,

Друзей своих созвал —

И с ними на прощанье,

Там сидя, пировал.

В последний раз упился

Он влагой огневой,

Над бездной наклонился

И в море — кубок свой...

На дно пал кубок морское, —

Он пал, пропал из глаз,

Забилось ретивое —

Царь пил в последний раз!..

Ночные мысли*

( Из Гёте )

Вы мне жалки, звезды-горемыки!

Так прекрасны, так светло горите,

Мореходцу светите охотно,

Без возмездья от богов и смертных!

Вы не знаете любви и ввек не знали!

Неудержно вас уводят Оры*

Сквозь ночную беспредельность неба.

О! какой вы путь уже свершили

С той поры, как я в объятьях милой

Вас и полночь сладко забываю!

Из "Фауста" Гёте

* * **

I

Звучит, как древле, пред тобою

Светило дня в строю планет

И предначертанной стезею,

Гремя, свершает свой полет!

Ему дивятся Серафимы,

Но кто досель Его постиг!

Как в первый день непостижимы

Дела, Всевышний, Рук твоих!

И быстро, с быстротой чудесной

Кругом вратится шар земной,

Меняя тихий Свет небесный

С глубокой Ночи темнотой.

Морская хлябь гремит валами

И роет каменный свой брег,

И бездну вод с ее скалами

Земли уносит быстрый бег!

И беспрерывно бури воют

И землю с края в край метут,

И зыбь гнетут, и воздух роют,

И цепь таинственную вьют.

Вспылал предтеча-истребитель,

Сорвавшись с тучи, грянул гром,

Но мы во свете, Вседержитель,

Твой хвалим день и мир поем.

Тебе дивятся Серафимы!

Тебе гремит небес хвала!

Как в первый день, непостижимы,

Господь! руки твоей Дела!

II

«Кто звал меня?» —

«О страшный вид!»

— «Ты сильным и упрямым чаром

Мой круг волшебный грыз недаром —

И днесь...» —

«Твой взор меня мертвит!»

— «Не ты ль молил, как исступленный,

Да узришь лик и глас услышишь мой?

Склонился я на клич упорный твой —

И се предстал!.. Какой же Страх презренный

Вдруг овладел, титан, твоей душой?..

Та ль эта грудь, чья творческая Сила

Мир целый создала, взлелеяла, взрастила

И в упоении отваги неземной,

С неутомимым напряженьем

До нас, Духов, возвыситься рвалась?

Ты ль это, Фауст? И твой ли был то глас,

Теснившийся ко мне с отчаянным моленьем?

Ты — Фауст? Сей бедный, беспомощный прах,

Проникнутый насквозь моим вдхновеньем,

Во всех души своей дрожащей глубинах?..»

— «Не удручай сим пламенным презреньем

Главы моей! — не склонишь ты ея!

Так, Фауст Я! Дух, как ты! твой равный Я!..»

— «Событий бурю и вал судеб,

Вращаю я,

Вздвигаю я,

Вею здесь, вею там, и высок и глубок!

Смерть и Рожденье, Воля и Рок,

Волны в боренье —

Стихии во пренье —

Жизнь в измененье —

Вечный единый поток!..

Так шумит на стану моем ткань роковая,

И Богу прядется риза живая!..»

— «Каким сродством неодолимым,

Бессмертный Дух! Влечешь меня к себе!»

— «Лишь естеством, тобою постижимым,

Подобен ты — не мне!..»

III

Чего вы от меня хотите,

Чего в пыли вы ищете моей,

Святые гласы, там звучите,

Там, где сердца и чище и нежней.

Я слышу весть — но Веры нет для ней!

О, Вера, Вера, мать чудес родная,

Дерзну ли взор туда поднять,

Откуда весть летит благая!

Ах, но к нему с младенчества привычный,