В книге французской исследовательницы Франсуазы Декруазетт на широком историческом материале воссоздана общественная и культурная жизнь Венецианской республики в XVIII веке, время ее расцвета и «упадка».

Карло Гольдони был не просто уроженцем Венеции — для многих он стал Венецианцем с большой буквы, творцом, который перенес на сцену и обессмертил все те проблемы, надежды и чаяния, которыми жили его современники.

Франсуаза Декруазетт

Повседневная жизнь в Венеции во времена Гольдони

Введение

Почему это Венеция маленькая?

Знайте, я Венеция великая!

В одной неаполитанской сказке начала XVII в.[2] принц в поисках идеала женской красоты отправляется в долгий и опасный путь, ведущий его сначала к «зеркалу Италии, дворцу добродетельных людей, великой книге чудес искусства и природы», где он получает дозволение следовать дальше в Левант. И зеркало, и дворец, и великая книга чудес — это все Венеция. Спустя два века Ипполит Тэн, удобно устроившись в гондоле и вдыхая «влажный» воздух, разлитый над каналами, взирает на «кружево колоннад, балконов и окон»[3] и восхищенно восклицает: «Воистину, это жемчужина Италии!» Однако уже в 1837 г. для Бальзака Венеция была всего лишь «жалким обшарпанным городом, который с каждым часом неустанно погружается в могилу», городом, где неумолимая вода, словно предвещая скорую его гибель, развешивает на цоколях домов печальную «траурную бахрому»[4]. А в конце XIX в. бескомпромиссный Золя и вовсе не видит никаких перспектив для возрождения «города-безделушки», где нет ни осени, ни весны, ни улиц, ни птиц, а посему его пора помещать под «стеклянный колпак»[5].

В XVIII в. блистающая роскошью и медленно погружающаяся в воды лагуны Венеция, по мнению одних, замерла в ожидании собственной гибели, а по мнению других, напротив, по-прежнему была полна жизни, музыки и удовольствий и радовала своими шумными празднествами. Противоречивый город постоянно является объектом восторгов и вопросов, зачастую совершенно противоположных. О венецианских противоречиях написано немало. Однако, возможно, те, кто писал о них, слишком часто стремились связать их с неожиданным падением Республики — роспуском 12 мая 1797 г. Большого совета, олицетворявшего десять веков ее славной истории; негативно оценивая это событие, они считали его признаком конца, наступления которого следует ожидать в обозримом будущем. Но, скорее всего, Венеция, Владычица, Светлейшая, повелительница средиземноморской торговли, была все та же. И следовало говорить не столько об «упадке» или об объявленной смерти, сколько о переменах, начавшихся, впрочем, задолго до XVIII столетия. В Венеции всегда чутко относились к любым новшествам, к любым переменам, происходившим за пределами Республики. Недавние работы, написанные по результатам архивных поисков и системного анализа документов из многочисленных канцелярий Венеции, показали это достаточно ясно. Статьи, опубликованные в сборнике «Storia della cultura veneta»{1}, исследования по социальной и политической истории Гаэтано Коцци и его коллег, работы Джанни Беллавитиса и Эннио Кончина о городских структурах и их трансформациях, исследование Манлио Брузатин о Венецианской области, труды Пьеро Дель Негро, Джорджио Бузетто, Фолькера Хунеке о политической, экономической и общественной жизни аристократических семейств, об их отношении к браку, книга Матильды Гамбьер о женщинах, а также исследования парижской группы под руководством Алессандро Фонтана, посвященные последним дням Венецианской республики, и анализ депеш, отправленных венецианскими посланниками из Парижа, позволили нам уточнить, пополнить, а в некоторых случаях и изменить наши представления о противоречивом XVIII столетии. Перечисленные выше труды — лишь небольшая часть работ, которые будут упоминаться на этих страницах. В свете этих исследований перед нами предстает город, легко сводящий счеты с прошлым и жадно стремящийся ко всему новому, динамично развивающийся, но постоянно сталкивающийся с проблемой выбора между необходимостью перемен и глубоко укоренившимся доверием к своим многовековым институтам. Поэтому, на наш взгляд, будет весьма полезно обобщить полученные данные. Осталось только решить, как это сделать.

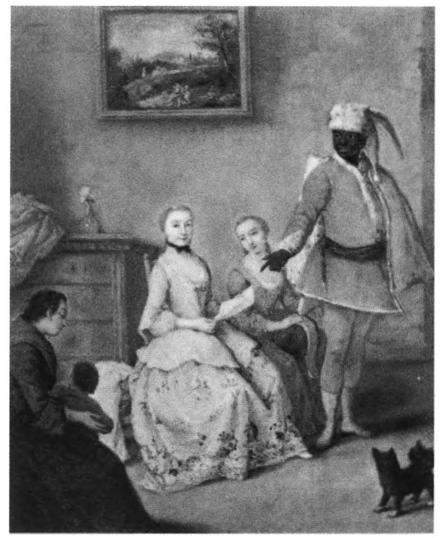

Венеция и Гольдони. Их неразрывное единство очевидно. «Я родился в Венеции, в 1707 году, в красивом большом доме, расположенном между мостами Номболи и Донна Онеста, на углу улицы Ка Чентанни, в приходе церкви Сан-Тома»[6]. Этими строками, взятыми из введения к «Мемуарам», написанным между 1784 и 1787 г. по-французски в Париже, Карло Гольдони скрепил для своих будущих читателей узы, связывающие его с Венецией, став для многих не просто уроженцем этого города, но Венецианцем с большой буквы. Гольдони ходил по улицам Венеции, по ее мостам и папертям не только как любознательный турист, но и как творец, сочиняющий интригу и отыскивающий прототипов своих персонажей. Он сам пишет о том, как всегда любил подмечать забавные подробности из жизни своих соотечественников, различные стороны их поведения, их промахи и проявления страстей, с которыми ему доводилось сталкиваться где-нибудь на calle (улице) или campo (площади). Увидев достойное его внимания зрелище, он тотчас — в форме диалога или сценки — записывал на клочках бумаги свои наблюдения, прибегая, таким образом, к своего рода автоматическому письму, этой своеобразной форме выражения симбиоза человека и города.

Было уже предпоследнее воскресенье карнавала; а у меня не было написано ни одной строки… заключительной пьесы, более того, я даже не знал, о чем буду писать.

В тот самый день я вышел из дому; чтобы погулять по площади Святого Марка и посмотреть, не навеют ли мне какие-либо маски или фигляры сюжет комедии~ Внезапно я встретил под аркадой башенных часов человека, который сразу поразил меня и доставил желанный сюжет.

Это был старый армянин, плохо одетый, ужасно грязный, с длинной бородой, который бродил по улицам Венеции и продавал сухие плоды своей родины, называемые им «абаджиджи». Этого человека можно было встретить повсюду, и я сам встречал его уже много раз; все хорошо знали его и настолько презирали, что, когда хотели посмеяться над какой-нибудь девушкой, стремившейся выйти замуж, ей предлагали в женихи «Абаджиджи».

Большего мне не надо было; я вернулся домой вполне удовлетворенный, заперся у себя в кабинете и стал обдумывать народную комедию под заглавием «I Pettegolezzi»{2}[7].

Венеция отдается страстно, а Гольдони берет решительно, не раздумывая; преодолевая на бумаге не взятый им в реальной жизни барьер отцовства, он пишет, что в результате его тесного общения с городской средой рождаются героини его пьес, чьи поступки при такой манере письма вполне можно рассматривать как «истинную картину нравов и жизни граждан Венеции». Гольдони видит площади, улицы и перекрестки, эти постоянные, традиционные места действия комедии, в «венецианском» ракурсе, изменяя, подобно Каналетто или Гварди, углы наблюдения, и наполняет эти места звуками и живыми людьми — иначе говоря, жизнью.

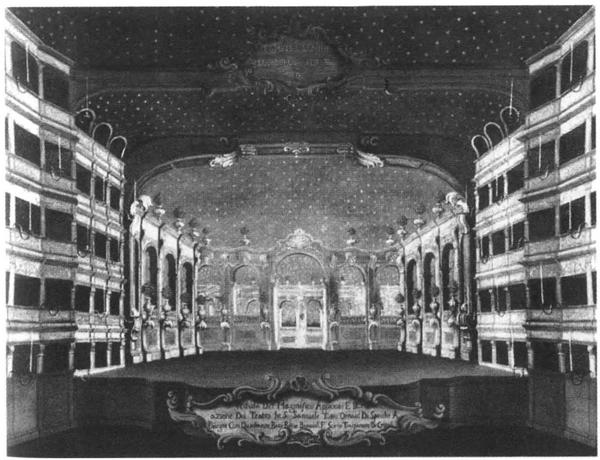

Вид на Канал Гранде, где плавают гондолы. С одной стороны дощатый навес, прикрывающий вход в театр. С другой стороны — дверь, через которую покидают театр, и окошечко, где продают билеты. Время от времени мальчишка выкрикивает: «Подходите, господа маски, покупайте билеты, десять сольдо с человека, а тому, кто платит за всю компанию, господа маски, тому билет в первые ряды!» На другой стороне улицы стоит скамья, где вполне могут разместиться четверо. Повсюду фонари, как это обычно бывает возле театров… Юный зазывала то и дело выкрикивает: «Подходите, покупайте билеты!..»[8]

Понятно, почему Стендаль в 1817 г. сравнил комедии, называемые обычно «венецианскими» (написанные на венецианском диалекте и повествующие о жизни улиц и перекрестков), с «фламандской живописью, изображающей правду жизни и низменные нравы простонародья».[9]

Однако главное не в этом. В сущности, Гольдони ошибочно называют венецианцем. И сам он охотно поддерживает это заблуждение в умах своих читателей: «Мой род происходил из Модены, но сам я, как и отец, родился в Венеции. Мог ли я воспользоваться привилегией иностранцев? Не думаю»[10]. Однако отец Гольдони — уроженец Модены, сам он учился в Римини и Павии, женился в Генуе (почему он не взял в жены венецианку?), впервые испытал себя на театральном поприще в Милане, в юности много странствовал по всей Венецианской области, некоторое время занимался медициной в Удине, начинал адвокатскую карьеру в Пизе, долго жил в Парме, несколько раз (и все неудачно) пытался поставить свои комедии на сценах Рима, долгое время стремился попасть в Неаполь, восхищался Болоньей, городом, бывшим, по его словам, самым просвещенным во всей Италии, а также местом жительства его близкого друга, маркиза Альбергати Капачелли… Словом, жизнь его и карьера протекали в значительной степени за пределами Венеции. Разумеется, большую часть времени он проводит на севере Италии, неподалеку от города дожей, но все же не в самом городе, отчего его можно сравнить с танцором, исполняющим завораживающий танец вокруг женщины, которую он и боится и обожает одновременно, а главное, никак не может добиться ее расположения. А когда красавица наконец завоевана, восхищение быстро сменяется презрением, за которым следует расставание: в 1762 г. Гольдони уезжает в настоящую столицу — в Париж, город, которым он восторгается уже давно. В Венеции правительство отказывает ему в содержании, публика отрекается от него, враги начинают бешеную травлю[11]. Париж же, напротив, распахивает ему свои объятия: здесь он хорошо известен как либреттист и автор, чьи сочинения охотно переводят на французский язык, дабы оживить итальянскую комедию и создать пока еще не существующую итальянскую оперу[12]. От него ждут театральной реформы, и он решает оправдать ожидания. Два года он проводит вдали от Италии; за это время он выучивается бегло говорить на трех языках, все три культуры становятся ему близки. Жизнь его напоминает калейдоскоп: гостиницы, дороги, сюрпризы судьбы, встречи, смешение культур… В конце концов оказывается, что в общей сложности он проводит в изгнании тридцать лет.

«Голос мой звучит тихо, зато все, о чем я пою, правда»[13]: Гольдони всегда искал в театре истину, искал страстно. «Все в этой пьесе было взято из простонародной среды, но все было проникнуто правдой, известной всему свету», писал он о своей пьесе «Перекресток»[14]. Тем не менее он считает, что его венецианские комедии, созданные на основании подлинных наблюдений за разноликой жизнью маленьких campi, вряд ли будут иметь успех за пределами города. Он презирал ремесло либреттиста, ему представлялось бессмысленным делать из своих пьес оперы, ибо, создавая сюжет для оперы, он попадал в полную зависимость от музыки, сценографии и исполнителей; для своих либретто, которые писал исключительно из финансовых соображений, он сочинял совершенно невероятные истории[15]. По его собственным словам, «книге Жизни» он обязан только половиной своего вдохновения. Другую половину он черпал в «книге Театра», ставшей для него источником всего — и репертуара, и правил, и технических приемов, — одним словом, той иллюзии, что позволяет реальности вести свое призрачное существование на сцене.

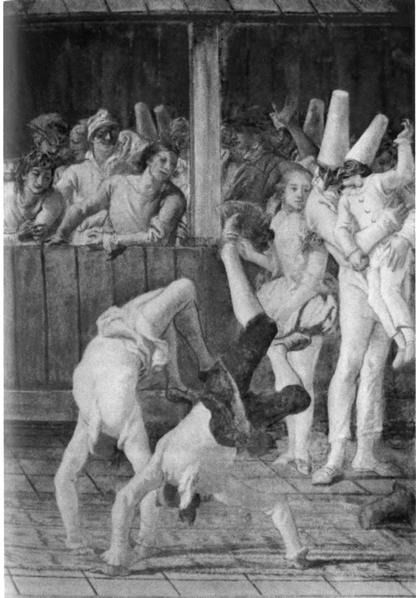

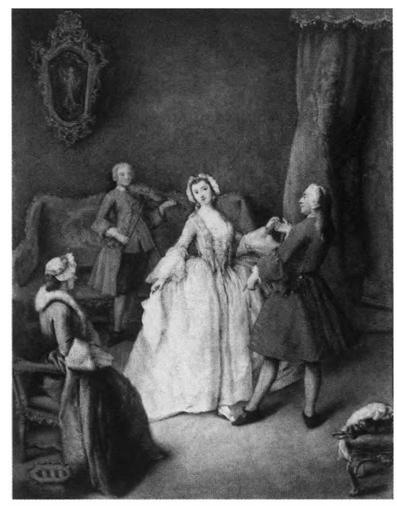

Единственная реальность, интересующая Гольдони, та, ради которой он меняет солидное ремесло адвоката на весьма ненадежное ремесло «наемного поэта», — это реальность театра со всеми ее тайнами и крайностями: над этой реальностью все еще властвует авторитет постоянного «репертуара» актеров-импровизаторов с их неизменными монологами, «лацци», жестикуляцией и костюмами. Считая, что такой театр уже не отвечает потребностям общества, Гольдони начинает театральную реформу, затрагивающую и драматургическую, и постановочную часть, и игру актеров. Однако высшей своей целью он ставит не столько театральную реформу, сколько создание в Венеции принципиально нового театра, в котором горожане не только узнавали бы себя, но и понимали, какими им бы следовало быть. Правдоподобие персонажей и положений интересует его с точки зрения назидательности. Исходя из выдвинутого им требования, истину нельзя подавать такой, какая она есть, то есть без прикрас, но тем не менее маска правдоподобия для нее является обязательной. Влюбленных, неистовых и несчастных, выведенных на сцену в комедии «Влюбленные», автор видел «в Риме, был свидетелем их страсти и нежности, порою даже припадков их бешенства и смешных восторгов. Мои любовники несколько утрированы, но от этого не менее правдивы»; однако безумства на сцене являются тем зеркалом, в которое следует смотреться вспыльчивым молодым людям, желающим исправить свое поведение[16]. «По характеру своему герои мои ничем не отличаются от окружающих нас людей, — пишет он, — они совершенно правдоподобны, и, быть может, даже правдивы, ибо я выхватываю своих персонажей из толпы; но если кто-нибудь узнает в них себя, то только совершенно случайно»[17]

Всего в двух десятках (из ста пятидесяти) комедий и либретто действие полностью происходит в Венеции, на ее улицах и перекрестках, в домах знати, буржуа или простых горожан, выступающих в качестве декораций для театрального действа. Тогда почему же Венеция времен Гольдони?

Для открытия сезона 1735/36 г. Гольдони предложил театру Сан-Самуэле маленький музыкальный «дивертисмент» в трех частях под названием «Основание Венеции», совершенно забытый в наши дни. В первой картине Музыка и Комедия в присутствии Гения Адриатики оспаривают друг у друга главенство в венецианских сценах и одновременно симпатии их молодого автора. Затем на сцену выходят несколько рыбаков; рыбаки эти ведут привольную деревенскую жизнь на островах посреди болот: они заняты либо рыбной ловлей, либо незатейливыми любовными романами.

Подплывают две лодки, из них высаживаются рыцари, бегущие от «ужасов Марса»; они предлагают рыбакам свои богатства и свою помощь, дабы те и дальше могли сохранять свою свободу и мирное существование. Заключая символический союз, скрепленный браком молодой рыбачки, «прекрасной, как Венера», и предводителем рыцарей, рыцари обещают, что золотой век, в котором живут рыбаки, продлится вечно, и в знак нерушимости своей клятвы обещают основать чудесный город, править им по закону и справедливости и завоевать для его жителей целую империю. Так молодой новоиспеченный адвокат Гольдони, снедаемый бесом театра, становится скромным историком своего города. По его собственному утверждению, он не претендует на оригинальную трактовку сюжета, известного «как ученым из истории, так и невеждам, внимающим рассказам, передающимся из уст отцов в уста сыновей»[18]. Сам он также унаследовал и историю города, и его традиции и всю жизнь оставался верен им. Однако, занимая позицию «посредине», между «учеными» и «невеждами», между теми, кто делал историю, и теми, кто ее претерпевал, он полагал, что, используя многоголосицу театральной речи, ему удается показывать и тех и других беспристрастно и объективно.

Наблюдения над повседневной жизнью, стремление создать характеры персонажей, исходя из поведения своих современников, являются хорошим поводом обратиться и к истории, и к традиции. Размышления о прошлом приводят Гольдони к мысли о необходимости построения нового будущего, о настоятельной потребности выработать концепцию театральной реформы в духе девиза венецианского XVIII столетия — «новое здание надо сооружать на старом фундаменте»[19]; «реформирование традиции»[20] — одна из удавшихся реформ первой половины интересующего нас века. В этом смысле афористичный, исполненный подтекста театр Гольдони, театр, отражающий выбор — подчас противоречивый, — делаемый Гольдони человеком и актером, живущим и сочиняющим в обществе, занятом поисками своей идентичности, этот театр становится своего рода лабораторией, где ведутся испытания действенности соглашения, заключенного Республикой со всеми общественными сословиями, которые драматург, сознавая взятую на себя ответственность, выводит на сцену[21]. Театр Гольдони побуждал задуматься о будущем Республики, которую в 1737 г. драматург, используя риторику мифа о совершенстве Венецианского государства, называет «славнейшей, могущественнейшей и благоустроеннейшей из Республик», хотя именно вдали от Венеции он «обрел отдых, спокойствие и благосостояние»[22].

Глава I

ПРЕКРАСНЕЙ ГОРОДА ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ МИР

Вперед, друзья, на этих невеликих островах

Построим город мы, красивый и богатый,

Прекрасней коего еще не видел мир.

Мы сваи толстые вобьем в болота,

На месте топи чудо сотворим:

Дома построим, улицы проложим,

И вознесутся ввысь Дворец и Храм.

Город, описать который невозможно

Когда в 1784 г. Гольдони приступает к написанию на французском языке своих «Мемуаров», то, вспоминая, как после учебы в Римини он в пятнадцать лет вновь открывает для себя Венецию, он сталкивается с неожиданной для него трудностью. Венеция оказывается городом «столь необычайным, — пишет он, — что невозможно, не видев его, составить себе о нем правильное представление. Карты, планы, модели, описания недостаточно: Венецию нужно видеть…», а в заключение добавляет: «Всякий раз, когда я возвращался в нее после долгого отсутствия, она по-новому поражала меня»[23]. Гольдони-автор никогда не скрывал своего недоверия к образцам, но здесь, возможно, он хочет заранее обезопасить себя от упреков в неточности и убедить будущих читателей в стремлении быть искренним и точным во всем: ведь воспоминания его во многом стерлись от возраста и времени, а сам он вот уже больше двадцати лет живет в Париже. Его нынешнее видение Венеции — это «маленькая Венеция», Венеция в миниатюре, устроенная в Версальском парке на правом берегу Большого канала вокруг двух гондол, подаренных в 1673 г. Людовику XIV дожем Франческо Микьелем. Именно эта Венеция навевает на него ностальгические воспоминания о «домишках, огородиках, садиках» и «симпатичных сладеньких мордашках» венецианских девушек[24]. Когда старик Гольдони утверждает, что ему трудно описать Венецию, не следует воспринимать его слова как кокетство или бессилие, свойственное возрасту. Он всего лишь выражает общее мнение, присущее почти всем политическим наблюдателям и просто путешественникам, когда тем в один прекрасный день приходит в голову мысль описать Венецию. Венецианская пословица гласит: «Венеция, Венеция, кто не видит тебя, тот не может оценить тебя по достоинству». Еще в 1581 г. Никколо Дольони начал свое описание «Вещей наиболее примечательных, что имеются в городе Венеции» с такого вот вымышленного диалога между чужестранцем и жителем Венеции:

Венецианец. Скажите мне, сударь, как вы находите наш город?

Чужестранец. Если я скажу вам правду, вы мне не поверите.

Венецианец. И все же скажите. Говоря правду, мы воздаем хвалу Господу.

Чужестранец. Судя по расположению своему, кое дает ему все, в чему него есть нужда, равно как и по прекрасным своим зданиям и людям, в них проживающим, город этот (как мне кажется) поистине является божественным творением, и теперь я вижу, сколь прав был тот, кто, побывав в нем, на вопрос Папы Римского, каким он нашел Венецию, ответил: «Город сей воистину велик, ибо в нем я увидел невозможное в невозможном»[25].

Построенная на нескольких островах, разбросанных посреди болотистой лагуны, в своеобразном лабиринте, где смешались земля и вода, не имеющая стен и вверившая защиту свою самой свободе, Венеция не похожа ни на один из существующих городов. Она не поддается никакому разумному описанию. Тайна, изначально окружающая город и его имя, чудо, коим вполне можно считать могущество Венеции и небывалые богатства, сконцентрированные венецианцами в столь негостеприимном от природы месте, — все это превращает город на лагуне в источник поэзии. Каких только метафор не удостоилась Венеция! Венеция, новая Венера, вышедшая из волн, — так с точки зрения мифологии объясняют название города. Впрочем, некоторые предпочитают видеть в староитальянском Venetia, ставшем затем Venezia, игру латинских слов venus etiam, «приходи еще», передающих очарование, оказываемое этими местами на путешественников, и их неизменное желание вновь сюда вернуться. В 1493 г. Марино Санудо, один из первых городских хронистов, возводит название города к Венере, иначе говоря, дает его «царственную» трактовку, вдохновлявшую художников и резчиков вплоть до Джамбаттисты Тьеполо: «Покоясь на морских волнах, она, словно королева… повелевает ими»[26]. Некоторые авторы XVII в. предпочитают более мужественные метафоры. Неаполитанец Базилио видел в Венеции зерцало истины, прекрасный дворец, великую книгу. «Солнце планет» — определение в значительной степени эзотерическое; исполненное скрытого смысла, оно послужило заголовком длинного барочного панегирика, который в 1635 г. посвятил Венеции ее беспокойный гражданин Ферранте Паллавичино, весьма известный в кругах либертенов XVII столетия[27]. А на заре XVIII столетия испанец дон Диего Зунига, глядя на город, названный им «возлюбленным Европы», пускается в пространные рассуждения, исполненные замысловатых метафор: «Средоточение чудес», «Прославление Природы и гордость искусства». Однако тут же сам их и опровергает, заявив, что единственно достойной похвалой Венеции является «смятенное молчание».[28] И хотя в XVIII столетии отказались от столь напыщенных определений, тем не менее лирический настрой рассказчиков сохранился. В те времена в Венецию прибывали по суше и по морю. Первой «станцией» на «твердой земле» (Terra Ferma), иначе говоря, на материке, было селение Фузина, расположенное на западе от города. До нее добирались в почтовой карете или на burchiello «очаровательной барже, где в каютах не было нехватки в зеркалах, скульптурах и картинах; в баржу были впряжены две лошади, они шли по берегу и тащили ее за собой, продвигаясь со скоростью не больше мили в час… на барже имелись все удобства, можно было прекрасно поесть и выспаться»; баржа эта ежедневно курсировала между Падуей и Венецией[29]. Затем надо было пересесть на traghetto (паром) и на нем переправиться через лагуну. Также в город можно было попасть с юга, через Местре или Кьоджу, или же с севера через Ла Фоссету. Прибыв в город, вы оказывались в одном из шести городских кварталов, называемых сестьере («одна шестая»), расположенных по обеим сторонам Канала Гранде (Большого канала). Сестьере Сан-Марко, Кастелло и Канареджо именовались кварталами de citra — по эту сторону канала, а Дорсодуро, Сан-Поло и Санта-Кроче — кварталами de ultra — по ту сторону канала.

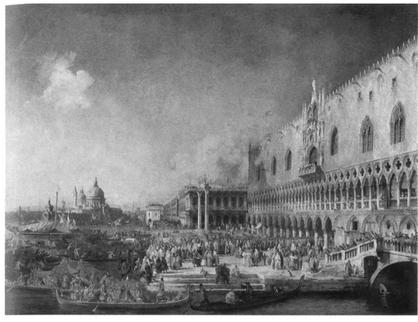

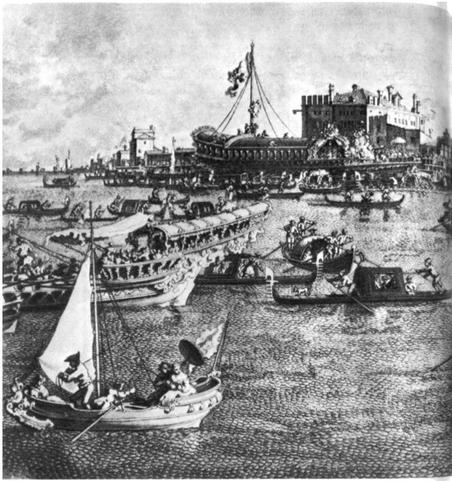

Итак, как же путешественники описывают свое первое впечатление от встречи с городом, когда въезжают в него со стороны Пьяцетты, иначе говоря, с привилегированной стороны, нередко именуемой «городскими воротами»? Господин де Лаэ Вантеле, бывший в 1680–1701 гг. послом короля Людовика XIV, пишет, что Венеция, подобно сказочному городу из страны фей, возносится над водами лагуны: «Зрелище сего города всегда удивительно; издалека кажется, что он наполовину погружен в воду, однако по мере приближения замечаешь, как из воды вырастают зачарованные дворцы, и ты уже не перестаешь восхищаться великолепием его построек и причудливыми изгибами его каналов, служащих улицами, отчего весь город делается единым водным лабиринтом».[30] У шевалье де Жокура, автора статьи-«Венеция» в «Энциклопедии» Дидро, город всегда вызывает удивление, прибывает ли он туда со стороны моря или же приезжает по суше. С точки зрения шевалье, Венеция не «вырастает из воды», а подобно адмиральскому флагману «качается на волнах», «окруженная множеством лодок и лесом корабельных мачт, сквозь который с трудом различаешь ее главные здания, и в частности дворец на площади Святого Марка…»[31] Через десять лет эту метафору подхватит и разовьет наделенный богатейшей фантазией и критическим складом ума авантюрист Анж Луи Гудар: у него «адмиральским флагманом» станет «огромный каменный корабль, который природа и человеческий гений удерживают на якоре вот уже тринадцать столетий»[32].

Гольдони также отдает дань лиризму. Вид города, открывающийся с канала со стороны Сан-Марко, с самого первого взгляда кажется ему удивительным; правда, не менее удивительной впоследствии ему покажется и Генуя. «Каменный корабль» у Гольдони становится «высящимся над бескрайней морской гладью материком, о берега которого разбиваются волны». Однако точность его определения заметно хромает, и на это имеются свои причины. Адепты «европейского вояжа», любознательные интеллектуалы XVIII столетия, путешествующие с целью созерцания художественных ценностей Европы, в действительности открывают для себя гораздо меньше новых уголков, нежели пытаются затем описать[33]. Большинство из них путешествует с книгой в руке или же просто «по книге», следуя «образцовым» маршрутом, навязанным их предшественниками. Отчет о путешествии является совершенно особым литературным жанром; это своего рода закодированное послание, воспоминания, почерпнутые из книг, основанные на иконографических изображениях и отчасти на собственных впечатлениях, довольно редко отражающих реальную действительность. Венеция, как, впрочем, и вся Европа, упоминается в огромной массе отчетов и описаний; нет недостатка и в иллюстративном материале, прежде всего в городских видах; благодаря обилию самой различной информации Венеция подтверждает свое звание удивительного уголка Европы. И тем не менее описания Жокура, впервые прибывшего в Венецию со стороны Пьяцетты, вполне могут быть продиктованы не его собственными впечатлениями, а представлять описание тех или иных видов Венеции в перспективе, во множестве представленных на гравюрах начала века, например на гравюре Фридриха Б. Вернера, выполненной в 1750 г. На ней изображен покоящийся на волнах величественный город, над которым возносится лес колоколен и стройных мачт, вздымающихся над хмурыми лбами дворцов и жилых домов; этот шумный лес кораблей, гондол, лодок и прочих плавучих средств, теснящихся в водах лагуны, противостоит торжественной неподвижности городских строений.

Гольдони ищет верный образ Венеции, однако он уже стал жителем Парижа (хотя в душе остался коренным венецианцем), он отрезан от непосредственного общения с городом, а потому, описывая его, с трудом обретает вдохновение, но даже когда ему это удается, впечатления и образы оказываются порождением вымысла. Подобно заботливому другу, он приглашает своего читателя в Венецию и настоятельно советует ему въехать в город со стороны собора Святого Марка, дабы проехать «мимо огромного количества всякого рода кораблей, военных и торговых судов, фрегатов, галер, баркасов, катеров, гондол…» Но картина, нарисованная Гольдони, вполне может быть вариантом описания Венеции из «Энциклопедии» Дидро, однако с меньшими подробностями и без соблюдения терминологии речного судоходства, равно как и описанием одной из гравюр, где изображен вид города с птичьего полета.

Венеция глазами иноземцев

Взор путешественника ограничен: он видит в Венеции только то, что город согласен ему показать, и поэтому добраться до истины, читая рассказы тогдашних туристов, крайне сложно. Но последуем за Гольдони:

…Вы видите с одной стороны Палаццо дожей с собором, олицетворяющее великолепие Республики, а с другой стороны площадь Святого Марка, окруженную портиками, построенными по рисункам Палладио и Сансовино.

Затем вы идете по улице Мерчериа до моста Риальто; шагаете по квадратным плитам из истрийского мрамора, которые выщерблены резцом, чтобы ноги по ним не скользили; проходите по местности, представляющей собою постоянную ярмарку, и достигаете моста, перекинутого через Большой канал. Этот мост имеет только одну арку, шириной в девяносто футов, настолько высокую, что это дает возможность пропускать под ней корабли и баркасы даже во время самого большого подъема воды; на нем целых три дорожки для пешеходов, и он поддерживает на своем сгибе двадцать четыре лавочки с жилищами, покрытые свинцовыми крышами.[34]

Желая придать индивидуальность своему описанию, автор напрямую приглашает читателя посетить город, а также вскользь, подобно мазку художника-импрессиониста, упоминает о «постоянной ярмарке» — зеленном рынке (Эрберии) на Риальто, куда каждый день на лодках подвозят фрукты, овощи, мясо, сыры и цветы; название рынка Гольдони не упоминает (не исключено, что он успел забыть его). Однако и обращение к читателю, и выбор точки отсчета, и предложенный маршрут, и упомянутые памятники — словом, все, вплоть до технических деталей и цифр, вполне соответствует картине Венеции официальной, сошедшей со страниц местных путеводителей. В путеводителях обычно нет места личным впечатлениям, поэтому туристам приходится записывать их на полях.

Один из самых знаменитых путеводителей той эпохи носит название «Чужестранец, полностью осведомленный о всяческих вещах, наиболее редкостных и наиболее внимания достойных, старинных и современных, кои имеются в городе Венеции и на островах, его окружающих»[35]. Эта весьма примечательная книга была широко распространена во Франции в переводе. Автор ее, используя в качестве исходного материала рассказы путешественников, выстраивает собранные им сведения в определенном порядке. Уверенный, что приезжему человеку надо рассказать о самом интересном, но при этом чтение путеводителя не должно вызывать у него затруднений (читать его должно быть легко так же, как нынешние «карманные» издания для чтения в поезде), он, по сути, делает сборник старинных преданий и рассказов о Венеции, каждый из которых может сослужить полезную службу для приезжего. По его мнению, город вполне возможно осмотреть за шесть дней, по дню на «сестьере», то есть на каждую его шестую часть. Такой порядок осмотра, предложенный в конце XVI в. Франческо Сансовино[36], был взят за правило, и с тех пор никто от него не отступал. Деление города на сестьере и по сей день ни у кого сомнения не вызывает, но в те времена оно имело еще и важное символическое значение. С конца XII в. главы сестьере стали входить в Совет при доже, состав которого был строго ограничен. Так правительство решило подчеркнуть значимость сестьере, являвшихся главной административной единицей Республики. В топонимике сестьере, загадочной для чужестранца, отразились геологическое происхождение города, его экономическая и политическая история, и потому помещенный в начале путеводителя краткий, сведенный до нескольких строк этимологический экскурс вполне заменяет традиционный рассказ о легендарном происхождении Венеции и сообщает о наиболее важных моментах в ее развитии.

Прежде всего следует знать, что город сей разделен на шесть сестьере; первый сестьере носит имя святого Марка, коему посвящена базилика дожей; второй именуется Кастелло{3} от названия бывшего замка Оливоло, стоящего подле острова Риальто; третий прозван Канале Реджио или Канареджио, он назван так из-за тростника (саппе), прежде произраставшего на этом самом месте; эти три сестьере расположены по одну сторону Канала Гранде; канал делит город на две части, соединенные между собой мостом Риальто. Три других сестьере расположены по другую сторону канала: это Сан-Поло, что включает в себя древний Ривоальто; Ла Кроче, от названия церкви Ла Кроче-ин-Луприо (так прежде назывался этот приход), и Дорсодуро{4}, названный так по форме острова, который, вздымаясь подобно рифу, очертаниями своими напоминал спину[37].

Острова, как именует эти кусочки суши автор, имеют глинистую или болотистую почву, называемую dorsi, tumbe или barene, именно на них в IX в., покинув богатые дичью земли на северной оконечности лагуны, а также Торчелло, Кьоджу, Градо, Езоло, Гераклею, Каорле, где первые поселения возникли еще в V в., поселились первые венецианцы во главе со своим герцогом. Впоследствии эти dorsi оформились в шесть «областей», ставших затем шестью городскими кварталами[38]. Без всякого умысла Гольдони забывает упомянуть о существовании связующего звена между Сан-Марко и Риальто, а именно о Мерчерии. С исторической точки зрения оба места действительно созданы для объединения, ибо взаимно дополняют друг друга. Местность Ривоальто («высокий берег»), расположившаяся в устье одного из речных притоков лагуны, в 810 г. была провозглашена местопребыванием правительства, резиденция которого прежде находилась в Маламокко. Там построили дворец, а затем базилику, чтобы разместить в ней реликвии святого Марка, доставленные в 828 г. двумя купцами из Александрии. Вскоре святой Марк стал более популярен, нежели святой Теодор, первый покровитель города, а площадь Сан-Марко стала более значимой, нежели Ривоальто: затем место это, название которого превратилось в Риальто, вошло в состав сестьере Сан-Поло; теперь словом «Риальто» называли всего лишь мост и рынок. Площадь Сан-Марко стала политическим центром города, Риальто — центром экономическим. Там воцарились ювелиры, торговцы пряностями, мясники, торговцы овощами, фруктами, рыбой, вином, оливковым маслом и апельсинами. Мастерские кожевенников, канатчиков и корзинщиков соседствовали там с конторами контролеров, торговых агентов и нотариусов, конторками чиновников, призванных следить за уплатой пошлин на лес, железо и животный жир. Там же расположились и чиновники, представлявшие интересы Торгового совета, ответственные за дамбу и прочие оборонительные сооружения в лагуне. Начиная с XVI в. на площади Сан-Джакометто, в Фабрике нуове («Новых фабриках»), построенных Сансовино, обосновался «Банко Джиро» (Banco Giro) — государственный банк, гарант финансовой стабильности Венеции.

Деловая атмосфера, царившая в этом квартале, являла собой резкий контраст с атмосферой торжественности, окружавшей Дворец дожей. Однако Венеция — республика купцов, поэтому в обоих кварталах сердца стучали в унисон. Забитая лотками и лавками улица Мерчерия, подобно пуповине, обеспечивала связь между обоими кварталами. Торговля и деловая жизнь выплескивались за пределы Риальто и разливались по всему сестьере Сан-Марко. Между Новыми Прокурациями и лагуной под открытым небом расставили прилавки более шести десятков торговцев; стоя лицом к морю, товар свой предлагали молочники, сыровары, мясники и продавцы рыбы; чуть подальше, к востоку, расположились золотых дел мастера из прихода Сан-Лио, ювелиры из Сан-Маттио, Сан-Дзуане и Элемозинарио, и торговцы пряностями из Сан-Бортоломио и Сан-Сальваторе.[39]

В XVIII столетии сестьере как административная единица во многом утрачивает свою значимость, однако символическое значение его по-прежнему велико. Сестьере тесно связаны с историей города, с мифом о его бессмертии, поэтому когда победитель Республики Бонапарт пожелал вытравить из памяти венецианцев воспоминания о прошлом, то 15 мая 1797 г. после создания Временного муниципалитета он предложил новое административное деление города. Венеция должна была быть поделена на восемь секций согласно роду занятий их жителей. Западный район Канареджио, где были сосредоточены скотобойни, огороды, сады и виноградники, стал секцией Продовольствия. Кварталы вокруг церкви Иезуитов стали Воспитательной секцией; восточный квартал Кастелло, где находился Арсенал, разумеется, стал Морской секцией. Улицы, прилегающие ко Дворцу и площади Сан-Марко, естественным образом стали секцией Законов, а западная часть квартала Сан-Марко, где сосредоточились театры, кафе и трактиры, стала секцией Зрелищ. Западная часть Дорсодуро, где находились таможня, портовая зона и устье Канала Гранде, вместе с Джудеккой превратилась в Торговую секцию, название Риальто было уничтожено, а квартал ремесленников Сан-Поло стал секцией Революции. Наконец, та часть Дорсодуро, где проживали рыбаки, и часть Санта-Кроче были названы секцией Рыболовства[40]. Вековые границы сестьере и их история были сметены с лица земли.

В каждом квартале чужестранцу предлагалось осмотреть художественные ценности, находящиеся в церквях. Посещая их, он знакомился с еще одной важной реалией жизни венецианцев, а именно с приходами, именуемыми parocchie или contrade. В каждом квартале насчитывалось разное количество приходов: в Сан-Марко их было шестнадцать, а в Санта-Кроче — всего восемь. Общее же число приходов в Венеции у разных авторов разное: семьдесят согласно Франческо Сансовино, семьдесят два, если верить Монтескье[41] или Казанове[42], семьдесят три, если принять за основу масштабный план, выполненный Никколо Уги в 1729 г. Согласно последним данным, верным следует считать число семьдесят один. Приход является структурой, обеспечивающей социальную жизнь общества, он организован вокруг более или менее просторной площади (campo), форма которой может быть самой разнообразной. Площадь окружена лавками и жилыми домами, на ней непременно имеются общественный колодец и церковь. Приходские власти осуществляют непосредственное руководство повседневной жизнью населения, для которого приход значит гораздо больше, чем сестьере. «В каждом приходе имеется своя площадь со своими колодцами, общественными пекарнями, винными складами, мастерскими портных, фруктовыми лавками, аптекарями, школьными учителями, продавцами дров, сапожниками и прочими ремесленниками; покинув территорию одного прихода и вступив на территорию другого, можно подумать, что ты покинул один город и приехал в другой», — пишет Сансовино[43].

Приход — это, по сути, самостоятельный городок, во многом напоминающий остров. Своего рода остров на острове, и это положение Гольдони обыгрывает в своей комедии «Il Cafe» («Кофейная» — 1751), действие которой происходит «на маленькой площади или широкой улице, на заднем плане — три лавочки»[44], а также в «Перекрестке», где, согласно ее названию, истинным героем комедии является городской перекресток. Именно с приходами связаны главные события в жизни горожан, торжественные ритуалы и общие праздники, то есть события, являющиеся звеньями, связующими венецианское общество и его историю. Значение приходов велико, хотя путешественник, возможно, не сумеет этого до конца понять, ибо путеводитель ограничивается беглым знакомством с художественными ценностями, хранящимися в соборах, и некоторыми массовыми городскими празднествами.

Проект, предложенный Бонапартом, сокращал число приходов до тридцати двух, по четыре на каждую секцию; гетто, выделенное в отдельный приход, получило название «Единение» — несомненно, чтобы напомнить об изданном некогда указе, изгонявшем евреев из Венеции и повелевавшем им селиться только в строго определенном месте.

Итак, какой же маршрут надо избрать чужестранцу, чтобы не заплутать в сложном переплетении сестьере и приходов? Памятники и виды Венеции гравера Луки Карлевариса[45], обрамляющие план Никколо Уги, отражают основные достопримечательности, включенные в обзорную экскурсию: площадь Сан-Марко, Старые Прокурации, Новые Прокурации, построенные Винченцо Скамоцци, собор Святого Марка, Пьяцетта и две колонны, на которых установлены символы Венеции: крылатый лев святого Марка и статуя святого Теодора, тюрьмы Якопо Сансовино, Монетный двор (Zecca) работы того же Сансовино, таможня Джузеппе Бенони, ворота Арсенала, мост и площадь Риальто, церковь Сан-Джорджио-и-Реденторе работы Андреа Палладио, церковь Санта-Мария делла Салуте работы Бальдассаре Лонгены. По словам Гольдони, все это являло собой «роскошный архитектурный букет», составленный из «цветов», символизировавших «великолепие» Республики, ее политическое, экономическое и культурное могущество.

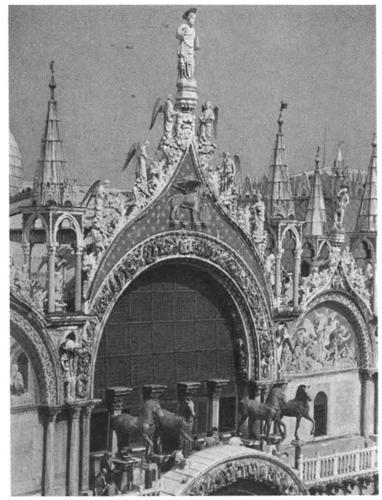

Путеводитель «Чужестранец» предлагает совместить прогулку по городу со знакомством с его историей. Он подробно рассказывает о роскошных мозаиках собора святого Марка, о золотом алтаре, выполненном в 967 г. в Константинополе, о многочисленных реликвиях святых, о богатствах Сокровищницы, где посетители имеют возможность созерцать «двенадцать королевских корон из чистого золота, королевские нагрудные украшения, королевские драгоценности и жемчужины, сапфиры и рубины, доставленные с Востока», часы, подаренные персидским шахом, и огромный алмаз, подаренный Генрихом III дожу Луиджи Мочениго. Подробно рассказывается о том, как с ипподрома в Константинополе были привезены четыре бронзовых позолоченных коня, помещены в Арсенал на хранение, а затем водружены на фронтон собора.

Дворец дожей, горделиво именуемый «огромным величественным зданием», сооружен в традициях древней архитектуры, фасад его набран из квадратных мраморных плиток белого и розового цвета. Желая подчеркнуть значимость и великолепие этого здания, путеводитель приводит множество технических подробностей и цифр. Например, он сообщает, что основания вытянувшихся в ряд ста пяти пилястров и трех сотен колонн нижнего уровня находятся под землей, ибо площадь пришлось поднимать, дабы предохранить ее от наводнений; дворец имеет восемь входов, два из которых ведут прямо в собор, объединяя, таким образом, оба здания и подчиняя их единой власти.

Описанию внешнего облика дворца и его интерьеров сопутствует рассказ о государственных институтах, кои, разумеется, удостаиваются многочисленных похвал. Поднявшись по монументальной лестнице Гигантов, посетитель имел возможность один за другим осмотреть различные залы заседаний советов Республики и одновременно ознакомиться с основными венецианскими институтами: прихожая Коллегии, или зал Четырех Дверей, зал Коллегии, где дож собирал всех своих советников, зал заседаний Совета Pregadi (букв, «приглашенных»), иначе именуемого Сенатом, зал Статуй и зал Совета десяти, Гербовый зал, где выставлялось оружие, принадлежавшее правящему дожу, зал Большого совета, построенный в 1340 г., зал для голосований.

Путешественнику также предлагается посетить вызывавший восхищение у всех иностранцев старинный сад Брольо (Broglio); в этом расположенном у подножия дворца саду ежедневно собирались нобили, чтобы до начала заседаний советов обсудить свои дела. Путеводитель советует зайти в лавки Монетного двора (Zecca), в XVI в. дополнившего «архитектурно-политический» комплекс Сан-Марко, расхваливает «двор, окруженный двадцатью пятью лавками и мастерскими, где работают мастера по металлу и чеканят монету». О библиотеке, построенной на месте «зверинца, где содержались хищные звери», то есть на месте прежнего личного зоопарка дожей, а также судоверфи и хлебных складов, путеводитель пишет не иначе как о «храме-хранилище» творений великих умов, трудившихся во славу Венеции, что, несомненно, доказывает интеллектуальное превосходство Республики. О колокольне сообщается следующее: «сооружение высотой в 330 футов», которое, по словам путешественников, превосходит своим величием и высотой башни в Болонье, Вене или Ардженте. Колокольня символизирует абсолютное господство Венеции над своими итальянскими и европейскими конкурентами. Господство это имеет под собой твердый фундамент, хотя, как уточняет путеводитель, город и стоит на болотистой почве.

Среди зданий, расположенных вокруг площади Сан-Марко (именуемой также Большой площадью), этого «огромного четырехугольника, имеющего 280 шагов в длину и 110 в ширину»[46], путеводитель обращает внимание приезжего прежде всего на Прокурации, эти «девять дворцов высотой в четыре этажа, украшенные колоннадами трех ордеров: дорического, ионического и коринфского», к которым примыкает маленькая церковь Сан-Джиминиано (позднее она была застроена другими зданиями).

Большинство венецианцев уже успели позабыть, что город их, по сути, начинался с сестьере Кастелло, а первый епископский дворец был построен на островке Оливоло. Зато все прекрасно знают, что именно в Кастелло находится Арсенал, средоточие военной и экономической мощи Венеции, строительство которого, как полагают, началось в XII в., а точнее, в 1104 г., во время правления дожа Оделафо Фальери. Путеводитель называет Арсенал «городом в городе»: там, словно в огромном муравейнике, снуют две тысячи ремесленников, изготовляющих порох и оружие и строящих и ремонтирующих корабли; среди них имеются строители, плетенщики канатов, изготовители парусов, конопатчики. Собственно, рассказ о сестьере Кастелло сводится к пространному и напыщенному описанию Арсенала: это неприступная крепость, на каждом углу которой высятся дозорные башни, где постоянно сменяются часовые, дабы крепостной гарнизон в любую минуту мог выступить на «защиту не только всех территорий Республики, но и всех государств Италии и даже всего христианского мира». Крепость эта вдобавок весьма велика и имеет от двух до трех миль в окружности, тогда как, если верить хронистам, окружность города равна всего семи или восьми милям. Арсенал, по выражению Дольони, является «поистине своим, особым миром». Подробно описано внутреннее устройство Арсенала, хотя вход туда простым чужестранцам заказан: желающим побывать на его территории необходимо получить специальное разрешение инквизиции и уплатить пошлину, сумма которой потом будет поделена между четырьмя состоящими при Арсенале «писцами», теми, кто в начале рабочего дня отмечает входящих на его территорию работников, а в конце ведет учет выходящим.[47]

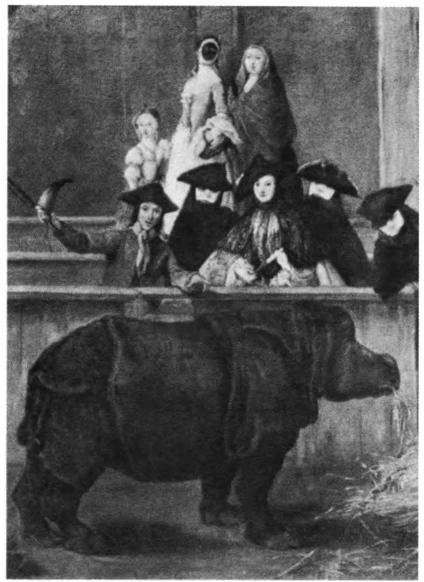

В Арсенале действительно есть что посмотреть: причалы, где стоят корабли, крытые доки, огромные ангары с крышей в виде буквы «V», где трудятся корабелы, кузницы и литейные мастерские, где изготовляют пушки, ядра и мортиры, красу и гордость оружейных залов; там же стоит и «Буцентавр», огромная двухпалубная галера, на которой каждый год во время праздника Вознесения дож выходит в воды залива, где происходит церемония символического обручения дожа с морем.

В сестьере Сан-Поло внимание путешественника привлекает прежде всего Риальто. Составитель «Чужестранца» описывает не столько лавки и рынок, сколько Немецкое подворье (Фондако Тедеско), но описание и подворья, и моста перегружено техническими подробностями и деталями: характер покрытия, направление и интенсивность движения транспортных средств. Подворье — это «весьма обширная конструкция с просторным двором в центре, окруженным аркадами и колоннадами и имеющим пятьсот двенадцать футов в периметре; двадцать две лавки и две сотни торговых прилавков», расположившихся вокруг двора, свидетельствовали о размахе ведущейся Республикой торговли. Читая описание моста, сразу понимаешь, что речь, несомненно, идет о каменном мосте, сооруженном в 1588 г. на месте деревянного, сгоревшего в 1514 г. Путешественнику предлагается восхищаться белизной мраморного покрытия моста, его единственным пролетом, радиус которого равен двадцати двум футам (около 13,5 м), и трем идущим параллельно улицам, застроенным лавками со свинцовыми крышами. Эти сведения почти в неизмененном виде встречаются во всех описаниях Венеции, в том числе и у Гольдони.

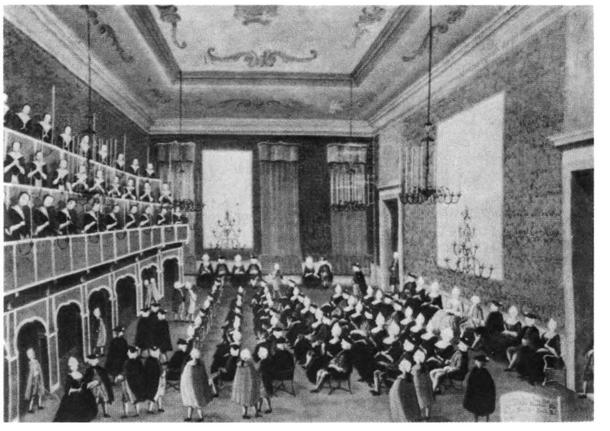

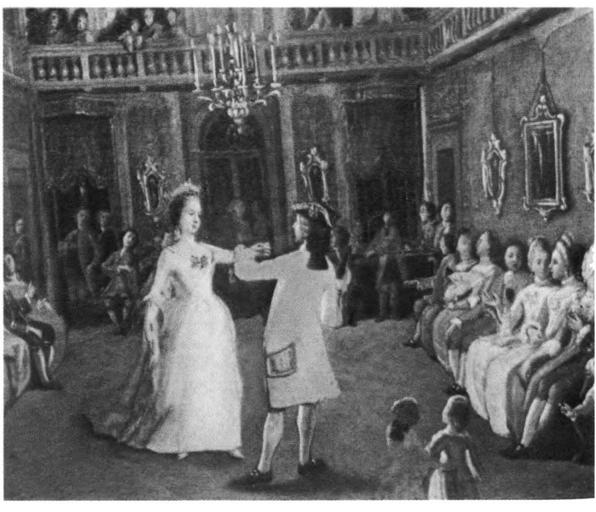

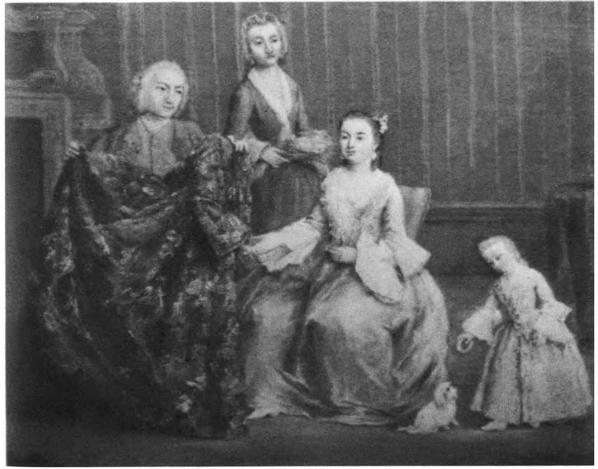

Венеция, какой ее видят «Чужестранец» и чужестранцы, — это идеальный город. Рассказывать о Венеции означает рассказывать историю города. Однако когда приходит время перейти от исторического повествования о городских достопримечательностях к эстетическим оценкам, тональность рассказа постепенно меняется. Говоря о приходах, «Чужестранец» настоятельно рекомендует осмотреть прежде всего живописные и скульптурные богатства венецианских церквей. Рассказывая о семи скуоле гранди (старших школах) — Ла Шарите, Сан-Джиованни Эванджелиста, Санта-Мария ди Вальверде, или Мизерикордиа, Сан-Марко, Сан-Теодоро, Сан-Рокко и Санта-Мария деи Кармини, — светских братствах, занимающихся общественной, благотворительной и культурной деятельностью и управляемых и финансируемых главным образом крупными ремесленными корпорациями, он перечисляет собранные в них в течение веков художественные ценности. Четыре приюта (Ospedali) — Инкурабили («неизлечимые»), Дерелитти («страждущие»), или Оспедалетто («больничка»), Мендиканти («нищие») и Пьета («милосердие») — также утрачивают свое первоначальное значение заведений милосердия, открытых для приема больных, старцев, незаконнорожденных и сирот. Для путешественника приюты представляют интерес прежде всего своими публичными концертами, куда они могут пойти послушать поистине ангельские голоса девочек-пансионерок. Президент{5} бургундского парламента де Бросс, посетивший Венецию в августе 1739 г., усердно навещал приют Пьета и всякий раз восторгался юной воспитанницей «в белом платье, с букетиком цветов граната в волосах»: девушка дирижировала оркестром[48]. Восхищение, «упоительное» и «трогательное», испытывает Жан Жак Руссо, слушая сладостное пение «девушек» из приюта Мендиканти[49], однако в отличие от де Бросса Жан Жак обеспокоен, не нанесет ли столь пленительное пение урон общественным нравам. Впрочем, чужестранцы, для которых Венеция является огромным музеем, где находят усладу все пять чувств, нередко испытывают разочарование: приблизившись к девушкам, почитаемым им за «ангелов красоты», Руссо обнаружил, что они сильно нехороши собой, кривые, с лицами, покрытыми оспинами, и весьма глупы. Но если Руссо не перенес свое разочарование на весь город, то многие чужестранцы, разочаровавшись в чем-то одном, приходили к выводу, что и сам город не заслуживает внимания.

«Прекрасный снаружи, но ветхий изнутри…»

Согласно расхожей метафоре, порожденной гуманистическими теориями, тесное сплетение городских сестьере и приходов, пронизанных многочисленными нитями каналов, улочек и набережных, уподобляется божественному — а посему совершенному — устройству человеческого тела. «Вода в каналах течет по городу подобно тому, как кровь струится в венах тела человека, — пишет Франческо Сансовино в начале своего описания города, — образуя различные островки… созданные частично природою, частично руками людей; островки эти соединены между собой более чем четырьмястами пятьюдесятью мостами из камня, на которых стоят красивые здания и знаменитые дворцы, а также поистине царские храмы»[50].

Однако ощущение божественной гармонии, испытываемое посетителями города, с конца XVII в. начинает постепенно исчезать. Превозносимые путеводителями и прочими описаниями, даже самыми краткими, дома и дворцы теряют былой славный ореол. Свое первое впечатление от Венеции Монтескье определил одним словом «мило». Впервые увидев Пьяцетту, президент де Бросс отнюдь не был изумлен и, видимо, вовсе не счел ее «великолепной». В своих «Письмах» он даже выступает против употребления слова «изумление», слышанного им из уст большинства путешественников, посетивших Венецию, а напротив, утверждает, что ничего необычного этот город собой не представляет, а когда кто-нибудь пытается доказать ему обратное, он просто «умирает со смеху»:

Честно говоря, город сей нисколько меня не поразил, хотя я уже заранее приготовился изумляться. Я увидел обычный город, расположенный на берегу моря; прибытие в него со стороны Большого канала, на мой взгляд, не слишком отличается от въезда по реке в Лион или Париж[51].

Дворец дожей напомнил ему «дурно одетого господина… коренастого, мрачного, увлеченного Средневековьем и наделенного исключительно дурным вкусом», и только внутренний дворик показался ему поистине замечательным. Дворцовые помещения «неудачно расположены, плохо содержатся и довольно мрачные». Базилика дожей (собор Святого Марка) у него восторгов не вызывает, ибо она построена «в греческом стиле, приземистая, в нее не проникает свет, и вообще строители ее отличались дурным вкусом», а «ее девять куполов более напоминают котелки, чем купола». Президент не понимает, отчего «все в восторге» от Риальто, в то время как, по его мнению, «вполне можно ограничиться заявлением, что место это довольно привлекательно. Действительно, мост имеет только один пролет; однако там, где он построен, большего моста и не требуется». Тем не менее ниже он, не меняя своего насмешливого тона, все же удостаивает мост похвалы. Упомянув про Арсенал, он замечает, что тот представляет собой всего лишь «череду огромных ангаров, набитых всяческим ржавым старьем».

Старье и ржавчина. В своих описаниях де Бросс выглядит пристрастным, мелочным шовинистом, неспособным даже на простое любопытство, свойственное путешественнику, попавшему в чужие края. Но в своих впечатлениях он не одинок. Подобное разочарование выказывают и русские путешественники, склонные к преувеличенным восторгам и большие любители описательных штампов. Городом, имеющим «оригинальный вид», называет Венецию в своем «Дневнике» в 1697 г. стольник П. А. Толстой. В 1785 г. Д. И. Фонвизин, изумленный первым впечатлением, произведенным на него Венецией, тем не менее поражен тоскою, которую навевают городские каналы.[52] «Разъезжая по Венеции, представляешь погребение… тем наипаче, что сии гондолы на гроб походят и итальянцы ездят в них лежа», пишет он, предвещая мрачные похоронные эпитеты, ожидающие Венецию в следующем веке. Анж Луи Гудар положил им начало в романе «Китайский шпион», заметив с присущим ему убийственным юмором: «Здесь у каждого на якоре стоит собственный экипаж, однако экипаж сей сильно напоминает черный гроб, в который владелец его регулярно опускает себя на пять-шесть часов в день».

Гондолы действительно черные; говорят, что так их покрасили во время траура, в который облачился город после эпидемии чумы, случившейся в 1630 г.; не исключено также, что такой окраской хотели добиться гармонии тонов между лодками и водой. На гондолах имеются небольшие каютки, именуемые felze или imperiale, где пассажиры пребывают более или менее невидимы, и поездка, как пишет Гольдони, становится более комфортной: теплой зимой и освежающей летом. Венецианцы считают гондолы идеальным видом транспорта. Зачем нужны мосты, — вопрошает один из гондольеров Гольдони, — ежели можно «с удобством плавать в гондоле, одному или в доброй компании?»[53]. Чужестранцы считают гондолу опасной: флорентийский кучер, которому сей гондольер-оптимист предлагает совершить прогулку по каналам, не решается «похоронить себя в этом саркофаге», ибо привык свободно сидеть на удобных козлах экипажей; но отказывается он прежде всего потому, что боится «найти в волнах свой конец». Некоторые полагают, что передвижение в гондолах препятствует общению между людьми[54].

Но не одни гондолы повинны в том, что путешественники, прибывающие в Венецию, испытывают совершенно разные чувства. Сама атмосфера ее способствует этой разноголосице мнений. По традиции в Венеции было принято хвалить воздух, благотворное действие которого способствовало исключительному долголетию ее жителей, особенно дожей. Еще в конце XVIII в. Кристофоро Тентори пишет:

Обычно, когда говорят о болотах или прудах; непременно упоминают о том, что в местах сих воздух нехорош, ибо там редко дуют ветры: ведь хам часто бывает трудно проникнуть в таковую местность по причине ее окруженности горами… Однако причины этой… в венецианском эстуарии не существует. Венеция расположена посреди обширного пруда, над которым свободно веют задорные ветры… Дважды в день море входит в город через несколько ворот единовременно, и, вливая свою воду в каналы, покрывает дно лагуны и держит его под водой почти весь день. Когда же наконец наступает отлив и волны с шумом возвращаются в море теми же каналами, они одновременно чистят их от всяческих наслоений. Высокое качество соленой воды не позволяет ни одному вредному насекомому жить и размножаться в этом краю… Воздух перемещается либо к суше, либо к морю, он постоянно в движении и, следовательно, выметает и уносит подальше от эстуария вредоносные испарения и миазмы.[55]

В действительности же проблема соблюдения баланса, необходимого для сохранения целебных свойств воздуха, давно волнует многие умы. В XVI в. было принято решение вновь возвести по периметру некоторых островков стены, которые якобы станут препятствовать проникновению туда дурного воздуха.[56] С конца XVII в. путешественники в большинстве своем не обходят вниманием качество воздуха. Гольдони в «Мемуарах» уточняет, что матери его лучше дышалось в Кьодже, находящейся в восьми лье от Венеции и вдобавок застроенной домами на сваях.[57] Удушливая атмосфера, в сущности, создается поднимающимися над каналами испарениями, и чужестранцы выражают недовольство отвратительным запахом, царящим на улицах. Один польский путешественник пишет о городе, беспорядочно застроенном и «зловонном». Де Бросс не столь резок в определениях, он скорее склонен посмеяться над этой проблемой, но нельзя сказать, что она не волнует его вовсе: «Каналам, каковы бы они ни были, летом позволено слегка подванивать; однако не хотелось бы, чтобы они злоупотребляли сим дозволением». Лаланд превозносит «удивительную способность каналов облегчать торговлю и передвижение людям состоятельным», и, как до него Монтескье, с интересом наблюдает за постоянно ведущейся очисткой каналов и регулярным вывозом извлеченной со дна грязи на остров Бонданте, расположенный в семи милях от Венеции, что способствует очищению городского воздуха. А еще он отмечает, что в периоды засухи и отливов в мелководных каналах воды совсем не остается, и удивляется, почему это не вызывает эпидемий.

К недостаткам Венеции относится не только запах. Узкие улочки (calli) и неухоженные мосты, по которым приходится передвигаться пешеходам, вызывают беспокойство у путешественников: они считают их опасными для прогулок, тем более для людей, к ним непривычных. Уже в XVI в. флорентиец Донато Джанотти называл улочки Венеции «крайне неудобными», а мосты, несмотря на их обилие — четыреста пятьдесят, по словам Сансовино, — считал совершенно непригодными для беспрепятственного хождения по городу. Постепенно под пером путешественников XVIII столетия уверенность в дурном содержании мостов и улиц Венеции укрепляется. Лаланд замечает, «что хотя улицы и набережные Венеции вымощены мрамором, но и те и другие узкие и вдобавок малочисленные… а некоторые мосты не имеют перил, отчего нередко случается, что люди, в основном иностранцы, падают в воды каналов, а если в это время внизу проходит гондола, каюта которой покрыта железной крышей, то жизнь путешественника подвергается большой опасности». Некоторые, подобно Анжу Гудару, опасаются не столько несчастных случаев, сколько усталости, доставляемой пешеходными прогулками:

Чтобы обойти весь город, требуется проводник; по улицам можно передвигаться только на лодках или, по крайней мере, обладать привилегией известного святого, который, по утверждению христиан, умел шагать по воде. Если вам надо отдать или нанести несколько визитов, необходимо брать с собой компас и заранее справиться о направлении ветра, правда, практически в любой конец Венеции можно пройти пешком по мощеным берегам каналов, этим специально устроенным для пешеходов набережным, но удобством это, прямо скажем, назвать весьма сложно, ибо приходится постоянно взбираться на горбатые мосты.

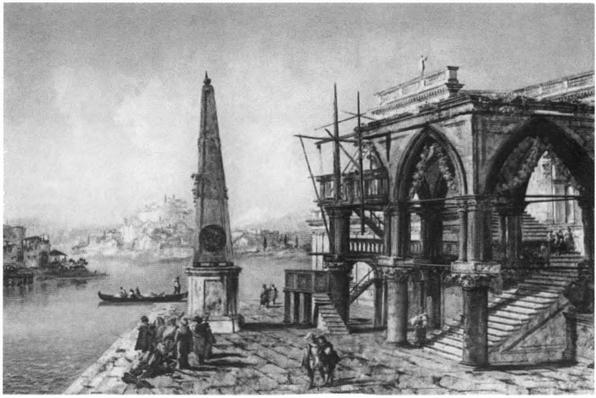

«Прекрасный снаружи, но ветхий и неудобный изнутри», можно прочесть в бумагах «Налоговых мудрецов» об одном из домов в сестьере Канареджо в 1537 г.[58] Подобную оценку можно было бы дать многим домам Венеции XVIII столетия. «Ветшающая роскошь» — с этим определением согласны не только путешественники, но и многие художники того времени. Габриэле Белла, бесхитростный живописец, исполнивший около 1785 г. по заказу семейства Джустиньяни[59] серию картин, изображающих заседания советов, управляющих Республикой, дворцовые празднества и уличные гулянья, лакирует городские фасады. На его полотнах площади, улицы и набережные выглядят чистыми и обновленными. Однако на картине Каналетто «Площадь Риальто» Венеция изображена без прикрас, такой, какой она была в 1730–1746 гг.: с полуразвалившимися стенами домов, с дырявыми крышами, которые рабочие пытаются залатать. На картине «Площадь Иезуитов», и в еще большей степени на полотне «Церковь и Скуола делла Карита», где рядом с церковными зданиями видны мастерские Сан-Витале, в которых гранят мрамор, художник детально запечатлел дряхлые, словно изъеденные проказой, стены и фасады домов, выстроившихся вдоль каналов. Ощущение обветшания усиливается, когда смотришь на картины художника Франческо Гварди, написанные пятьдесят лет спустя в близкой к импрессионистам манере. Места и памятники, воплотившие в себе величие города, изображены размытыми контурами, туманными и расплывчатыми, а над ними, нависая свинцовой тяжестью, сверкает небо.

Устоявшиеся границы

Искусство всегда разглядит истину, скрываемую официальными донесениями. Согласно Кристофоро Тентори, Венеция является «островом, сделанным из островов». Точнее, как утверждает Сансовино, которому в этом вопросе вполне можно доверять, из ста пятидесяти маленьких островков. Островки эти были разделены водными пространствами, постепенно сведенными на нет: их заполнили, заделали высушенными водорослями, тростником и землей, а затем возвели на них дома и дворцы.

Неуклонное отвоевание земель, пригодных для жизни, у болотистых почв осуществляется по центростремительному принципу, начиная с мелких островков, группирующихся вокруг Ривоальто. Первоначально осушения производятся без лишних споров, по взаимному согласию, по принципу соседства, по плану, разработанному крупными частными собственниками или церковными общинами, или же в зависимости от нужд ремесленников. Затем, по мере увеличения потребности, в 1285 г. была создана специальная магистратура, занимающаяся вопросами осушения территорий (Magistrato del Piovego), в обязанности которой также входило определять размеры обязательного взноса на осушение для каждого прихода.[60] В начале XVI в. к ней присоединились еще одно учреждение, занимающееся вопросами водоустройства (Officio sovra alle acque), и комиссия «мудрецов-водоустроителей» (Savi ed esecutori alle acque), также ведающая вопросами, связанными с водой; члены ее избирались раз в два года и несли ответственность только за водоиспользование, что свидетельствует о большом внимании, уделяемом городом настоящей проблеме. Задачи чиновников комиссии широки, однако вполне определенны: поддержание в порядке насыпей, отделяющих соленую воду от пресной; надзор за всеми источниками пресной воды, имеющимися в лагуне; контроль за соблюдением договоров о найме рабочих, условия которых определял Magistrato del Piovego; надзор за высокими строениями, сооруженными на мелиорированных землях от Маламокко до Тре Порте; контроль над созданием насыпных участков, которым часто злоупотребляли монастыри; выдача лицензий на «вывоз грязи, постройку набережных»; постоянное обновление условий подрядов на укрепление подмываемых и песчаных берегов; выдача специальных разрешений, позволяющих частным лицам осушать земли свыше положенных норм.[61]

Осушение заболоченных земель продолжается до начала XVI в.; затем, согласно новым задачам, поставленным «мудрецами-водоустроителями», положение меняется. Осушение прекращается, начинается интенсивное обустройство того, что было осушено прежде. Владельцам земельных участков предписывается строить вдоль каналов каменные тротуары, именуемые ripa или fondamenta, чтобы зафиксировать береговую линию своих владений. На городском уровне предпринимается строительство таких тротуаров (набережных) вдоль всей лагуны. В период с 1588 по 1590 г. сооружена длинная каменная набережная Фондаменте нуове, а на юге — Фондаменте делле Дзаттере; они формируют границу сестьере Дорсодуро. На юге заканчивают обустройство берега, уже в XIV в. вымощенного камнем: там строят набережную, получившую название набережной Скьявони. Таким образом, процесс расширения территорий, пригодных для постройки жилья, завершается окончательно. На плане начала XVI в. на периферии города еще можно видеть отдельные невозделанные пустыри, покрытые редкой растительностью. В XVIII в. количество участков необработанной земли значительно сократилось. Среди оставшихся следует упомянуть «болото и ил Сант-Антонио» в Кастелло вместе с примыкающим к нему участком, где «желательно соорудить squerro, небольшой док для изготовления гондол и лодок, а также возвести tezzon, ангар для строительства кораблей под открытым небом» (1794 г.).[62] Также сохраняются болота (paludi) в местечке Санта-Марта в Дорсодуро и в восточной оконечности Кастелло; там их осушат только в конце XIX в. и на их месте разобьют сады, где будет проходить художественная выставка, известная под названием Биеннале. Незастроенные участки сохраняются также в районе Сант-Андреа (сегодня место это называется Piazzale Roma): там имеются сады и огороды и даже виноградники. На плане Уги 1729 г. отмечены болота в районе Сант-Антонио. Отсюда, а также от крайней точки сестьере Кастелло город станет расширять свои границы в конце XIX — начале XX в. Однако разрешения на осушение земель более не получает никто. Периметр города, определенный в «семь итальянских миль», с I486 по 1785 г. практически не изменяется, и это не литературная метафора. Между 1580 и 1700 гг. площадь городских кварталов остается неизменной: четыреста пятьдесят гектаров, из которых двести десять пригодны для строительства.[63] Сан-Марко, Санта-Кроче, Сан-Поло — кварталы с наиболее плотной застройкой, Дорсодуро пока застроен мало.

И хотя строительство в Венеции не имеет преград в виде стен или ворот, тем не менее оно приостанавливается. Город становится похож на «корабль на якоре»: метафора Анжа Гудара обрела материальное воплощение. Впрочем, рост городского населения также прекращается. В 1760 г. Венеция со своими 150 тысячами жителей прочно занимает третье место среди городов Италии по численности населения: впереди только Неаполь и Рим. Конечно, до Лондона или Парижа, где уже в конце XVII в. проживало более 500 тысяч человек, ей далеко, однако в Европе не так уж много городов, население которых превосходило бы население Венеции. Несмотря на эпидемию чумы 1630 г., после которой численность населения упала до 100 тысяч человек, то есть до уровня конца XVI в. (в 1582 г. в городе проживало 134 871 человек, а в 1586 г. 148 637 человек), городское население довольно быстро увеличилось вновь. Тем не менее рост его в XVIII столетии практически прекратился. В промежутке между 1760 и 1770 гг. город потерял более 8 тысяч человек, в 1770-м число его жителей было равно 14 100, а к концу 1790-го остановилось на цифре 137603.[64]

Ущерб, наносимый временем

Все без исключения собственники (землевладельцы и домовладельцы) ежегодно были обязаны предъявлять десяти «налоговым мудрецам» собственноручно заполненную декларацию об уплате прямых и непосредственных налогов (condizione di decima); в декларации требовалось указать приход, в котором проживает налогоплательщик, составить подробную опись имущества движимого и недвижимого, местонахождение этого имущества на территории прихода, имя съемщика, если жилье сдавалось внаем, и общую сумму, получаемую владельцем от сдачи внаем. Таким образом власти были в курсе любых значительных реконструкций и строек, ведущихся на островах, а также получали информацию о состоянии жилых зданий. Уже с конца XVI в. содержание деклараций свидетельствует об обветшании городских построек: «старый дом, требующий немедленного ремонта», «древний и ветхий», «старый и печального виду», «старый и изрядно обвалившийся», «очень старый жилой дом» — подобные определения встречаются почти в каждой описи недвижимого имущества. На основании описей можно с большой точностью определить, сколько лет простояли дома: «старый дом, построенный триста лет тому назад», и даже «возможно, самый старый дом в городе, ибо предки мои поселились здесь много сотен лет назад».[65] Немало старых домов шатаются на ветру, рассыпаются, а если и выдерживают порывы ветра, то только благодаря подпоркам, и в трещины просачивается вода. В целом почти все дома требуют укрепления, а многие предпочтительнее разрушить вовсе, чтобы на их месте построить новые. Начиная с XVI в. чиновники, ответственные за одряхлевшие дома, облагают домовладельцев особым налогом, который те обязаны платить им за ремонт пришедшего в негодность дома; те, кто не хочет платить, обязаны ежегодно самостоятельно ремонтировать свои дома. Подобные меры, значительно сокращавшие доходы домовладельцев, вызвали их крайнее недовольство: «Мне постоянно приходится нести большие расходы на ремонт дома и поддержание его в надлежащем состоянии, так что в конце года я не получаю в доход и половины квартирной платы»; или еще: «Я трачу почти всю квартирную плату на содержание дома». Подобные жалобы начались задолго до XVIII столетия; писатель Карло Гоцци, извечный соперник Гольдони, горестно сетует на своих своенравных и малоплатежеспособных жильцов:

Постоянные жалобы жильцов и их требования ремонта объясняются исключительно нежеланием платить за квартиру; споры с каменщиками, столярами, кузнецами, торговцами дровами и ассенизаторами отхожих мест, равно как и их непомерные счета, каждый год лишают меня доброй трети всех моих доходов… а еще приходится оплачивать судебные постановления… не стоит забывать и про злостных неплательщиков, пустующие дама, налоги, выплачиваемые Республике… короче говоря, мне достается всего пятая часть того, что я рассчитывал получить.[66]

Из деклараций можно узнать о ряде несчастных случаев, причиной которых послужили обветшавшие стены, рухнувшие и причинившие телесные повреждения; об этом также повествуют городские хроники — например, благородного Пьетро Градениго, скрупулезно записывавшего все повседневные события, случившиеся в Венеции и окрестностях с 1747 по 1773 г. (праздники, свадьбы, рождения и похороны, прибытия и отплытия кораблей, заседания советов, спектакли, раздавленные собаки, грабежи и нападения, повышения цен и т. п.). Весьма символично крушение театра Сан-Джованни-э-Паоло, расположенного на границе Канареджо и Кастелло, случившееся 29 сентября 1748 г.:

На канале Панада около 19 часов обрушился театр Сан-Джованни-э-Паоло; театр сей вот уже тридцать три года бездействовал, и представлений в нем не давали.[67]

Еще более нелепый, однако весьма примечательный случай произошел в августе 1762 г.:

Року было угодно, чтобы двое мужчин встретились на мосту Сан-Патерниано, что возле Сант-Анджело, и принялись обсуждать свои дела, а так как улица была узкой, то они встали рядом с дверью богатого дома, что стоял на правой стороне. И когда они разговаривали, сверху на них неожиданно упал каменный водосточный желоб, давно уже плохо державшийся и наполовину развалившийся; желоб попал одному из собеседников по затылку, и тот сразу умер, прямо здесь, а не в Кьодже, откуда он был родом.[68]

В той же хронике Арсенал, реставрировать который было решено в 1753 г., называется «наполовину развалившимся», и отмечается, что 16 сентября того же года во время ремонтных работ из-за шаткости зданий Арсенала там произошел несчастный случай. Эпитет «наполовину развалившийся» постоянно фигурирует в описаниях частных домов: полуразвалившийся дом, принадлежащий благородному семейству Фонте в Санта-Тринита, в конце концов был перестроен и даже надстроен.[69]

Де Бросс отмечал: «Бесчисленные улочки такие узкие, что двое, идущие с противоположных концов, не могут разойтись, не задев друг друга локтями; вдобавок все они вымощены гладким камнем, который становится скользким при малейшем дожде».[70] И разумеется, каждый горожанин может назвать улицы приятные и улицы темные, куда никогда не заглядывает солнце. В XVIII столетии домовладельцы настаивают на таком разделении в своих декларациях, где часто можно встретить подобного рода замечания: «улица (calle) узкая, не главная», «calle чрезвычайно мрачная, с очень высокими домами по обеим сторонам, отчего она делается совершенно темная и там никогда не светит солнце».

Ширина улиц различна, однако узкие улицы преобладают: средняя ширина, например, улицы Булочников, которую измерили по случаю перестройки квартала в XVIII в., едва достигала трех с половиной метров. Подъездные набережные более широкие.[71] По мнению Карло Гоцци, узкие улочки способствовали людскому общению; как он шутливо замечает, в Венеции «соседка обычно живет так близко, что, поклонившись ей молча дважды или трижды, вскоре, словно само собой разумеется, начинаешь осведомляться о ее здоровье, беседовать о погоде и интересоваться, хорошо ли ей спалось».[72] Однако самому Гоцци близкое расположение окон не помогло распознать истинную суть очаровательной соседки, скрывавшуюся за девственной внешностью. Для домовладельцев стоимость недвижимости определялась как теснотой улицы, так и местонахождением этой улицы в том или ином районе города.

За поддержанием порядка на улицах велся неустанный надзор. Уже в 1552 г. власти следят за тем, чтобы «улицы, где ходят пешеходы, не загромождались бы, а также не захватывались домовладельцами для строительства домов». Мощеные улицы были не слишком удобны для пешеходов, хотя Гольдони и утверждает обратное. Многие поскальзывались и падали, иногда прямо в канал, и тогда последствия падения бывали весьма серьезны. Избежать падений не удавалось никому. 20 февраля 1748 г. благородный синьор Карло Кантарини «поскользнулся на мосту Анджело и сломал руку, но потом рука совершенно зажила». 10 марта того же года пьяный разносчик поскользнулся, свалился в канал и утонул. Трагический случай произошел с одним несчастным фриульцем, прибывшим помолиться Мадонне дель Орто: идя по мосту в ненастную ветреную погоду, он свалился в канал и утонул, оставив сиротами пятерых детей.[73] И Лаланд не без оснований опасается, что, упав в канал, человек имеет крайне мало шансов остаться в живых: ведь утонул же в 1799 г., свалившись в канал, Габриэле Белла! Однако венецианцы относились к таким происшествиям вполне спокойно: если чужестранец, свалившись в канал, выбирался на берег, значит, он получил «крещение» и мог претендовать на звание «венецианца».[74]

Опасны были не только мосты. Столь же часто срывались с открытых террас, расположенных на крышах, или просто с плоских крыш. В XIV в. сооружение подобных террас (altana) было запрещено, однако запрет действовал не слишком долго, и вскоре уже каждый старался заиметь себе подобную отдушину: на такую крышу или террасу можно было, подобно Беттине у Гольдони, выйти и «немного подышать воздухом… вдали от многочисленных сплетников» («Честная девушка»).[75] Таким образом, Беттина предоставляет возможность своему воздыхателю Паскуалино полюбоваться ею, несмотря на возмущение родственников, не желающих, чтобы девушка выставляла себя на всеобщее обозрение. Однако если ей всего лишь приходится терпеть попреки влюбленного, то участь девушки из прихода Сан-Маркуоло, дочери местного подрядчика, и вовсе плачевна: 25 мая 1754 г. она неосторожно свалилась с террасы и разбилась насмерть.[76]

Ущерб, причиняемый временем, особенно велик из-за сурового и переменчивого венецианского климата, который, как бы ни хвалил его Тентори, лучше не становится. Согласно хронике, осенью 1754 г. после обеда подул очень холодный и вредный для здоровья «ветер сирокко; вечером начался дождь, и море в лагуне и в каналах разбушевалось»; причины этого хронист усматривал во влиянии восходящей луны. Зимы были холодные. «Во время того карнавала все дрожали от холода, закрывали носы и зябко кутались в плащи», — пишет в 1758 г. Карло Гоцци. В гостинице «Паломник» «камины топили связками очищенных от коры ветвей, белых и сухих, горевших подобно маленьким факелам».[77] И такая погода не исключение, она бывает часто и может длиться долго. Нередко лагуна превращается в обширный каток: 15 января 1708 г., во время визита в Венецию короля Дании Фредерика IV, лагуна возле Фондаменте нуове замерзла на протяжении пяти миль, и лед стоял целых десять дней. В то время жители Фузины и Маргеры могли беспошлинно ввозить в город продукты питания, ибо, как пишет один из хронистов, все решили, что они очутились в северной Лапонии.[78] Такая же погода повторилась и в 1788 г.: тогда в декабре температура достигла восемнадцати градусов ниже нуля, и по льду лагуны можно было дойти пешком или доехать на коньках до острова Сан-Секондо. В Виченце во время карнавала постоянно устраивались соревнования на санях, а гондольеры, ожидая потепления, заранее огорчались, полагая, что оно будет временным.

По причине контрастного климата в Венеции часто бывают засухи — как зимой, так и летом. Дождя может не быть полгода и более. Тогда начинается нехватка воды. Ибо приходские колодцы, расположенные на площадях (campi), — а в XVIII в. их было сто двадцать четыре, и наполнявшиеся дождевой водой, высыхали, и пресную воду для удовлетворения потребностей населения приходилось возить с материка на лодках. Засуха свирепствовала осенью 1752 г. и зимой 1754/55 гг., и, судя по разговорам служанок у Гольдони, даже приготовление «пасты» становилось поистине проблемой, для решения которой требовалась помощь соседей («Кухарки», 1755):

Ньезе. Дорогая, одолжи мне ведро воды.

Дзанетта. У нас нет ни капли. Вчера, чтобы приготовить пасту; л полностью осушила колодец. А когда торговцы приносят воду, хозяйка ругается, что дорого. Вчера за четыре ведра воды она посулила им всего одно сольдо.

Ньезе. Когда у нас есть вода, мы готовы поделиться ею со всеми; а когда поделишься, сам остаешься с пустым ведрам.

Дзанетта. Иди к матушке Розанье. У нее есть вода, потому что у нее вчера наполнился колодец. Она даст тебе воды.[79]

Понятно недоумение путешественников, которые, подобно Монтескье, удивлялись, что в Венеции не хватает «родниковой воды». Впрочем, бывает и наоборот: идут такие сильные дожди, что даже сенаторы вынуждены сидеть по домам, и кворум, требуемый в Большом совете для принятия решений, не набирается. Иногда приходится отменять традиционные торжества: 5 июня 1749 г. маршрут процессии с Телом Господним был изрядно сокращен, а над дожем несли громадный зонт. Из-за дождя торжества могли проходить под аркадами Дворца дожей: «Так как 3 января 1751 г. стояла отвратительная погода, то процессия двигалась под аркадами внутреннего дворика; в процессии участвовало всего 296 нобилей»[80] В 1739 г. затяжные дожди внушили кавалеру Микеле Морозини мысль о необходимости ввести в обиход зонтик: дамы, как пишет хронист и иллюстратор Гревемброк, теперь не выходили из дому, не убедившись, что у них в гондоле лежит «сей столь важный предмет».[81]

С самого основания в Венеции нередко случались землетрясения.[82] В 1662 г., во время праздника Вознесения, толчки ощущались целых пятнадцать минут, и было это, когда дож возвращался с Лидо. А 17 апреля 1688 г., в Вербное воскресенье, ближе к вечеру случилось вот что: дома затряслись, каминные трубы попадали, а жилой дом, что напротив церкви Карита, рухнул. Церковь Санта-Мария Формоза содрогнулась трижды, и по сводам ее пошли трещины. Заметив это, прихожане толпой бросились к выходу. Едва успели запереть церковь, как часть свода со страшным грохотом обрушилась вниз и разбила изрядное число статуй и надгробий. Сильное землетрясение произошло в Венеции в 1776 г. Кроме землетрясения, другое стихийное бедствие преследует Венецию — наводнение, и это именуется aqua alta. В 1750 г. ужаснейшее наводнение, aqua altissima, разрушило почти все колодцы и склады. Вода добралась до верхних ступеней алтаря церкви Сан-Марко Антонио, а в Арсенале даже не сумели позвонить в колокол, чтобы, как это делали каждое утро, созвать работников на работу в доки и мастерские.

Когда и вода и земля спокойны, начинает гневаться небо: оно посылает молнии, и огонь пожирает лавки и жилища. 23 апреля 1745 г. в 17 часов молния ударила во дворец, когда там шло заседание Сената, и убила трех человек.

Особенно изобилует пожарами XVI век. Немецкое подворье сгорело в январе 1505 г., в 1514-м загорелся Риальто; убытки, нанесенные обоими пожарами, были оценены в миллион золотых дукатов. В 1540 г. загорелся Арсенал, во время пожара погибло сорок человек. В 1569 и 1574 гг. огонь повредил несколько залов заседаний во Дворце дожей.

В городе была организована специальная служба, призванная следить за возникновением пожаров и способствовать скорейшему их тушению, что несколько уменьшило ущерб, наносимый огнем. Около 1737 г. пожарная служба была усилена за счет «надзирателей за огнем» во главе с начальником. Пожарные службы были организованы в каждом сестьере и находились в ведении Арсенала. Работники Арсенала получали специальную плату за несение на его территории пожарной службы.