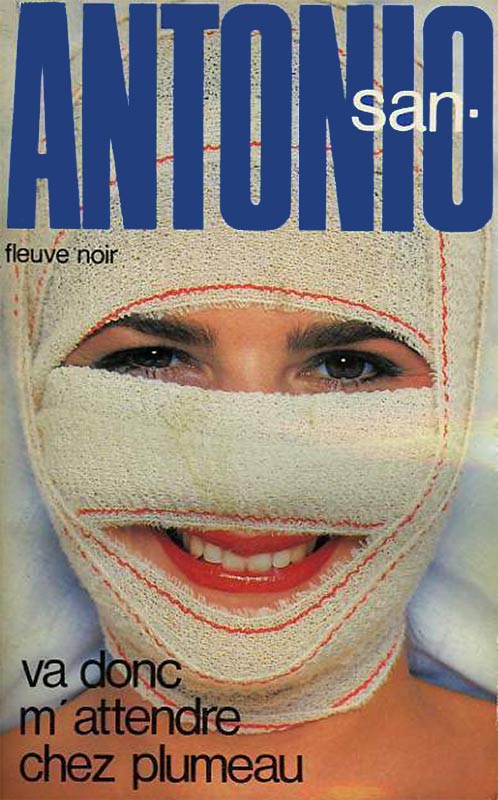

San-Antonio

Va donc m'attendre chez Plumeau

A Robert DEBŒUF

Avec mon affection berjallienne

INTRODUCTION

Tiens, je suis d’humeur.

Je vais t’en pondre un bourré de péripéties.

Un qui cavale, cavalcade, cabriole.

Un qui pète et qui claque. Pif ! Pouf ! Paf ! Ça oui : paf, avec moi, tu peux pas y échapper.

Saignant ! Qu’est-ce qu’on risque, puisque c’est pour rire.

Le titre, j’hésite.

J’aimerais « Coolie de tomates », mais cinquante pour cent des mecs ignorent ce qu’est un coolie, et l’autre cinquante pour cent ce qu’est du coulis ; alors mon jeu de mots je me le carre dans le hangar à thermomètre.

C’est dur de faire le con avec des cons. Si tu joues trop au con, ils te prennent pour un con, et si tu déploies du vrai esprit, ils le trouvent con. C’est con.

Non, dans celui-ci, je vais acharner sur l’historiette. Bien rebondissante à souhait.

Et je te tue, et tu me tutoies, et on danse en tutu. Turlututu chapeau pointu.

Tu vois le genre ? Académique, quoi.

Bon, alors, enfile ta veste, Ernest.

Moi j’enfilerai ta dame.

LE COUP DES GOGUES

Une Daimler double-six (12 cylindres) de couleur marron glacé. Fastoche à reconnaître à cause des cannelures de sa calandre.

Et qui roule, roule, roule imperturbablement derrière moi. Il arrive qu’elle me dépasse, dans les lignes droites, mais très vite elle attend que je la saute.

Ce dont je.

Et elle continue de guigner mon pot d’échappement : une merveille du genre. Même Chazot peut pas prétendre.

Bref, cette Daimler marron glacé me suit, il faut appeler les verbes par leur nom, dirait Béru.

Depuis Zurich. Et bientôt ce sera Berne, la capitale fédérale, un peu austère, mais si belle.

Je me dis textuellement et familièrement ceci : « Mon vieux Toto, avant de débarquer en ville, tu dois en avoir le cœur net ! »

Mon cerveau ayant transmis cet ordre à ma pédale de frein, j’écrase icelle vigoureusement, pile au moment où je parviens à la hauteur d’une station-service, et j’oblique foutrement sur la rampe d’accès y conduisant.

Dans mon rétro, j’ai le temps de constater que le gonzier de la Daimler, surpris, se range sur le bas-côté et entreprend la périlleuse manœuvre consistant à reculer sur une autoroute afin de gagner lui aussi la voie menant à la station.

Peu de monde aux pompes. Un zig en combinaison jaune et rouge flambant neuve me demande en allemand ce que je souhaite.

— Le plein ! j’annonce dans la langue de ce cher Goethe (que je n’ai pas relu depuis bien longtemps, j’espère qu’il ne m’en voudra pas. Et j’ajoute :) Qu’où sont les toilettes ?

Le pompistador m’indique. La chose se situe dans un local annexe, derrière la station. Nobody. Trois pissotières offrent leurs conques aux vessies de passage, deux chiottards, leurs portes béantes. Je m’engouffre par la première. Le local est éclairé à la lumière électrique. J’attends, l’oreille tendue.

Un bruit d’arrivant ne tarde pas. Et que perçois-je alors ? Celui, plus menu, mais autrement inquiétant, d’un pistolet que l’on arme. Moi, l’Antonio d’élite, je ne barguigne jamais dans ces cas-là. Hop ! le dos au mur, les pieds contre la paroi d’en face.

Evidemment, c’est pas dans la cathédrale de Chartres que tu peux réussir cette fantaisie. Prenant appui des pinceaux, je fais glisser mon dos, en élévation, contre la paroi de faïence, qu’heureusement nous sommes en Suisse, car ce serait en France ou au Zaïre, mon beau costar clair serait plein de merde.

Puis je remonte mes pieds. Et ainsi de suite, très vite, de manière à me trouver surélevé horizontalement d’un mètre cinquante de la cuvette à changement de vitesses, freins à disques, chasse incorporée, refroidissement par air pulsé, faf à train monogrammé, musique d’ambiance. Le bas de la porte s’arrête à dix centimètre du sol, ce qui me permet de voir, grâce à la lumière rasante du local, l’ombre de deux pieds parallèles, face à la porte.

J’entends distinctement : « Tchouf ! Tchouf ! Tchouf ! Tchouf ! » Quatre trous perforent la lourde à hauteur d’homme assis. Le mur, au-dessus de la cuvette, est défaïencé de première.

Nouveau bruit de pas qui s’éloignent sans se presser. Je compte jusqu’à trois et me remets en position verticale. Ensuite je délourde fissa et ramasse les quatre douilles gisant au sol.

Le mec de la Daimler est un grand blond, coiffé d’une casquette sport à petits carreaux. Il porte un blouson de cuir bordeaux, un pantalon blanc ; il a le pif chaussé de Ray-Ban sombres.

Il va récupérer sa guinde stoppée à l’écart. Je pique un sprint silencieux et le rejoins au moment où il actionne son démarreur. La frime qu’il pousse en me voyant vaut le sprint ! Un pur moment d’égarement, d’incrédulité.

— Un instant ! lui dis-je. J’ai une particularité : quand on me tue, je rends toujours les douilles. Pour les balles, il faut attendre que ma digestion soit faite !

Et je jette les quatre douilles dans sa tire.

L’Effaré décarre en trombe. Il n’a pas vu le bitougnot aimanté que j’ai plaqué contre la portière de sa voiture.

Je radine jusqu’au pompiste. Il achève mon plein. Je le cigle calmement. Un vieux kroum barbichu ressort des gogues en glapissant comme quoi c’est scandaleux de percer des trous dans les portes des toilettes ! Les voyeurs ne se contrôlent plus, décidément.

Je démarre pleins gaz. Une Daimler roule vite, mais une Maserati, c’est pas dégueulasse non plus. En quelques kilbus j’ai recollé à mon agresseur. Alors je prends un petit boîtier dans le vide-poches, pas plus grand qu’un paquet de Gitanes. J’oriente l’objet convenablement, en le tenant hors de ma voiture par la vitre baissée. J’ai choisi une belle ligne droite avec personne venant dans l’autre sens, ni personne à proximité de la Daimler, mais par contre, du monde derrière moi, qui pourra témoigner.

Allez, zou ! Je presse le contacteur.

Là-bas, à deux cents mètres, il se fait une gerbe intéressante. Ma bombette, c’est pas du berlingot de laitier. La moitié du véhicule est arrachée. La Daimler titube, fonce sur la glissière de sécurité qui la renvoie à droite. Elle escalade un talus abrupt terminé par un fort grillage, ce dernier fait trampoline et la retourne à l’envoyeur. La bagnole en folie n’en finit pas de tourniquer comme un reptile tranché.

Je m’arrête à bonne distance et cours, armé de mon extincteur, à toutes fins utiles. C’est utile puisque des flammes jaillissent déjà du moteur. Je pulvérise ma drogue à tout-va : les flammes s’éteignent. D’autres tomobilistes viennent à la rescousse avec, eux aussi, des extincteurs.

Les portières sont bloquées. Mon tueur blond est plutôt mal en point, la moitié du corps prise dans des ferrailles disloquées. Il me regarde salement, ce teigneux, avec un pied dans le tableau de bord et l’autre dans la tombe.

— Tu vois, lui dis-je, avec tes mauvaises manières, tu te fais des ennemis, c’est fatal.

Il perd connaissance. Moi, en douce, je lui secoue son portefeuille, plus un petit sac de plastique fermé par un cordonnet ; tout cela sous prétexte de lui porter aide et assistance ; les témoins m’hurlent de m’écarter, que peut-être le réservoir d’essence va exploser.

Bon, bon, je m’écarte, gueulez pas si fort !

Mais le réservoir n’explose pas.

Lorsque les policiers bernois s’annoncent, nous leur expliquons ce qui s’est passé. Ils trouvent sur le mort un pistolet muni d’un silencieux, plus un petit revolver à mufle de bulldog.

— La voiture devait être piégée, détectent-ils ; l’affaire est sûrement très grave.

Ils peuvent pas savoir comme !

LE COUP DE CE QUE TU VAS VOIR

En plein cœur de Berne, dans la rue aux fontaines peintes dont je n’ai pas retenu le nom car il était pressé et germanique, j’avise trois hippies pie pourris ! en train de bivouaquer sous les arcades. Il y a deux filles et un garçon. Le garçon est plus sale que les filles, peut-être parce que étant plus blond ça se remarque davantage. Barbe de Christ, en fils d’or, moustache gauloise souillée de nicotine et autres produits déshonorants. Le trio est en jeans, avec guitares, sacs tyroliens et mines extatiques.

Je vois alors sortir de l’immeuble devant lequel ils déposent leurs chansons un vieux bougre en corps de chemise, d’apparence chenue, mais qui reste athlétique pourtant, grâce à ses escalades hebdomadaires de la Jungfrau et aussi de sa femme à la poitrine tout autant culminante.

Il se met à apostropher les hip hippies hourra dans ce dialecte bernois qui ressemble tant, pour nous autres étrangers, à une extinction de voix dans une crypte.

Son courroux est tel que le solide vieillard se met à administrer bel et bien des coups de pied au trio.

Les trois gentils cradingues, sans doute plus camés que léons, subissent l’orage inattendu et protestent mollement, bien qu’en hollandais. La passivité attise la cruauté.

Le vieux se déchaîne foncièrement et bieurle ceci-cela en suisse-deutsch, comme quoi ces gars sont la plaie de la Société, qu’ils maculent par leur présence tout un quartier, comme il suffit parfois de deux lignes abominables dans un journal pour déshonorer celui-ci, comme le hareng gâté déshonore la mer. Il continue de piétiner les filles, de faire sonner le flanc des guitares, de savater la barbe christienne du grand Batave pourri.

Moi, tu me connais ?

Bayard ! On ne se refait pas, surtout lorsqu’on est réussi.

Je me jette sur le nerf gumène, le retire du brasier de sa colère, comme l’a si bellement écrit Mme Yoursblack dans Le maître de Forges-les-Eaux, le tiens bon au collet (monté) et lui vocifère :

— Espèce de baderne, schnock, ganache ! Vous assouvissez vos bas instincts sur des êtres sans défense, et vous…

— Le colonel Müller veut vous contacter d’urgence, me chuchote-t-il, en se débattant. Allez souper au Grossbitrhof !

Il a balancé ça en bon français, mais vite, puis continue de protester hautement dans son jargon amygdalien.

— Mein Herr ! Qu’est-ce qu’il vous arrive-t-il ! Est-ce que vous prenez-t-il moi pour un méchante mésieur, mésieur ? Nein, nein, ces vilaines gens malpropres, no bon pour la rue ! Vagabondes, comprénez-vous-t-il, sales vagabondes !

Je relâche le bonhomme qui se carapate dans l’immeuble.

Songeur, je musarde par la ville et je profite d’un flic pour lui demander le chemin du Grossbitrhof. L’excellent homme veut bien me l’indiquer, la chose lui est d’autant plus aisée que l’établissement se trouve à très exactement cinquante-six mètres douze du lieu de ma requête.

Boîte un peu grave, un peu figée. La carte est proposée par un cuisinier de bois, dont le regard ressemble à deux trous du cul mal torchés. Elle promet de la bouffe sacramentelle qui flanquerait la fièvre quarte à Henri-Christian Gaumiau.

Je suis accueilli par un larbin en smoking noir dont la coupe remonte à l’époque où le canton de Berne ne faisait pas encore partie de la Confédération.

— Vous êtes seul, monsieur ?

— Oui, dis-je, mais avec moi c’est toujours provisoire.

Alors, bon, il m’installe à une table. L’une des rares qui restent disponibles car la taule est pleine de bons bourgeois venus clapper de l’émincé de veau ou bien « la chasse » comme on dit en Suisse, avec de la confiture d’airelles et des spetzlis (je te garantis pas l’orthographe, mais qu’en aurais-tu à foutre ?).

Ce restaurant bernois est tranquille comme la conscience d’un chanoine en retraite. J’ai beau mater les alentours, je ne renouche aucune personne seule susceptible de me « contacter ». Le pingouin m’allonge le menu relié plein cuir. Je l’ouvre et trouve, fiché dans un angle du parchemin, par-dessus la liste des « hors-d’œuvre riches », un bristol sur lequel on a tracé quelques lignes. Il y est écrit ceci :

Soyez à onze heures à la boîte de nuit le Ran-Tan-Plan. Pendant les attractions, rendez-vous aux toilettes.

On a griffonné à la hâte, et d’une autre encre, l’avertissement suivant :

Prenez garde au couple d’Asiatiques qui se trouve dans la salle.

J’escamote le bristol prestement, voire artistiquement, prends connaissance des mets proposés, opte pour une mousse de truite et un canard aux pêches ; commande une bouteille de Dôle du Mont et entreprends de me sustenter tout en surveillant d’un regard atone le couple asiate indiqué sur la notice. Deux êtres petits, qui font songer à un serre-livres chinois. Lui est en complet bleu sombre, chemise blanche, cravate, calvitie frontale, lunettes cerclées d’or, lourdes paupières semblables aux stores des boutiques de luxe de l’avenue Montaigne (1533–1592). Elle, la face exagérément circulaire, la chevelure gonflante en forme d’as de trèfle, les pommettes rondes comme celles des poupées russes, les yeux pareils à deux fêlures de vitre, portant une robe imprimée dans les jaune et ocre.

Ils jaffent en se parlant très peu, seulement intéressés par la bouffe qu’ils chipatouillent menu.

Je ne m’attarde pas sur eux.

J’ai enregistré que je devais m’en méfier, c’est inscrit sur les tablettes de mon ordinateur. Si je les retrouve sur ma route, je ne manquerai pas d’écarquiller les yeux.

Tout en clappant une cuistance évasive, sérieuse, et morose, je récapitule l’affaire. Me voici embarqué dans une étrange béchamel, d’autant plus inquiétante que je n’en connais pas les tenants et en redoute les aboutissants.

Il y a trois jours, je suis appelé en « haut lieu ». Pas chez le Vieux, encore plus haut. Le Dabe ne participe même pas à la réunion. Outre deux éminentes autorités, comme on charabiase volontiers dans les rapports où l’on ne dit rien en se donnant l’air de cacher l’essentiel, j’y trouve un Anglais beau comme une asperge qui n’aurait pas verdi et Demussond, un très ancien collègue à moi. On s’est connus à nos débuts. Nous avons sympathisé et on a même fait quelques virouzes pas tristes. Et puis, la vie, tu sais ? Bifurcation ! Lui s’est orienté sur les Renseignements généraux, de là, d’après certains on-dit, il serait carrément entré au Contre-espionnage. Mais enfin, ce sont ses oignes et c’est pas ça qui paiera ton tiers provisionnel, pas vrai, Bébert ?

Je te reviens à la big réunion.

L’une des Huiles bouillantes me demande :

— Seriez-vous d’accord pour exécuter une mission tout à fait particulière, commissaire ?

Je réponds que des missions particulières, j’en accomplis autant qu’un moniteur d’auto-école donne de leçons de conduite au cours de sa carrière. Une de plus, quand bien même elle serait particulièrement particulière, n’est pas faite pour effaroucher un beau Santantonio bandant, dans toute la force de l’âge.

Le sieur de l’Huile sourit, parfait, qu’en ce cas je veuillasse bien me placer sous les ordres du général Blackcat ici présent. On cause un peu de ceci, cela, la pluie, le Bottin, comment va Lady Di, comment va le père François, et la livre, elle est toujours sterlinge ? Au bout de dix broquilles on s’éponge dans la pièce voisine, le général Asparagus Blackcat, Demussond et moi.

Manière d’en viendre aux choses sérieuses, comprends-tu ? C’est mon ex-pote qui mord dans le gras du lard, bille en boule :

— Un truc fou, San-Antonio !

— Y a bon Banania, pourléché-je ; vas-y, j’écarquille.

— L’affaire débute par un nommé Stone-Kiroul, diplomate indien en poste à Moscou.

Il regarde le général Blackcat, lequel, d’après le peu de nos relations, a des difficultés avec le dialecte de Molière. L’officier en civil (jamais un officier ne fait davantage militaire que lorsqu’il est en civil) se tient droit contre le dossier de sa chaise, épousant à ce point la forme d’icelle qu’il a lui-même l’air d’un siège. On dirait que tout ce qui s’échange comme paroles dans une autre langue que la sienne ne l’intéresse pas.

Demussond poursuit :

— Un beau jour, Stone-Kiroul prend contact avec l’un de ses homologues britanniques et lui annonce qu’il vient de mettre le nez dans une histoire terrific dans laquelle l’Angleterre est concernée. Il n’en dit pas davantage, mais disparaît le soir même, bien qu’un rendez-vous à l’échelon suprême eût été pris pour le lendemain. On retrouve le corps de Stone-Kiroul dans sa voiture incendiée. Officiellement, elle a percuté un camion militaire. Fin du premier épisode.

— Je crois bien que je vais rester pour écouter le second, soupiré-je.

Demussond sourit. Le général paraît absolument momifié et je me demande presque s’il n’a pas été confié à mon pote par le conservateur du British Museum, des fois que ce serait Ramsès XX déguisé pour mieux passer les douanes.

— La semaine dernière, continue mon terlocuchose, un incident curieux, mais qui n’est pas le premier du genre, s’est produit à l’aéroport de Zurich : on a trouvé un homme dans le train d’atterrissage d’un avion de l’Aeroflot, en provenance de Moscou. L’individu était presque congelé par le froid. On l’a transporté à l’hosto dans un état de coma profond. Qu’il vive encore tenait du miracle.

— Effectivement, j’ai lu un entrefilet à ce propos dans mon bulletin paroissial, conviens-je. Un gars qui avait « choisi sa liberté » ?

— Le gars en question n’est autre que Stone-Kiroul, mon bon. Son cadavre carbonisé appartenait, si je puis dire, à quelqu’un d’autre. Lui avait été embastillé.

— Et il a joué la belle ?

— Mystère. Toujours est-il qu’on a trouvé sur lui le document dont voici la photocopie. Cela a été écrit avec le propre sang du gars ; Stone-Kiroul a utilisé une grosse écharde de bois comme plume et un méchant papier hygiénique en guise de vélin supérieur. Les Services britanniques ont repassé les caractères à la mine de plomb pour les rendre plus lisibles.

Je lis ces lignes, rédigées en anglais :

Si mort, adresser I.S. London. Prévenir P. J. France San Antonio. V 818 Stocky Pied.

Je lis, relis, rerelis, apprends par cœur ce texte un peu plus bref, j’en conviens, que les stances du Cid ; le rends à Demussond avec une grimace d’incompréhension.

— Non capito, dis-je. Tu as une photo de ce Stone-Kiroul ?

Demussond qui n’attendait que cela extrait de son attaché-case un portrait de format 13 × 18 représentant un homme de race effectivement indienne, beau mais quasiment mort, ce qui ôte du charme aux individus les mieux tournés. L’homme a les yeux mi-clos, bien qu’on ait essayé de lui remonter les paupières pour faire plus gai.

D’un coup d’œil je balaie mes propres doutes.

— Je n’ai jamais rencontré ce gus, Milou (je l’appelais Milou à l’époque de nos frasques).

Il n’insiste pas, sachant parfaitement qu’en pareille circonstance je n’avancerais jamais une chose dont je ne sois rigoureusement sûr.

— Alors, comment expliques-tu ce message, Antoine ? murmure-t-il.

— Je ne l’explique pas. Cet homme m’est totalement inconnu, point à la ligne. Je suis même ahuri qu’il soit au courant de mon existence. Maintenant approfondissons un peu tout ça.

— Bonne idée, laisse tomber le général, en anglais pour nous convier à user de ce patois.

— Vous y croyez, vous autres, à l’évasion de Stone-Kiroul ? leur demandé-je. Vous avez déjà entendu parler des mecs qui se sont arrachés des culs-de-basse-fosse en U.R.S.S. ? Et en admettant la chose, vous trouvez logique que ce diplomate risque une telle équipée au lieu de se rendre tout bonnement à l’ambassade anglaise ou américaine ? Comme s’il était possible à un fugitif de vadrouiller sur les pistes de l’aéroport de Moscou et de se faufiler dans le logement d’un train d’atterrissage ! Cousu de fil blanc, mes amis. Ceci est un piège. Ce sont les Popofs qui vous ont expédié le gus.

— Après s’être esquinté le tempérament à faire croire qu’il était mort accidentellement ? objecte le général.

— Pourquoi pas ? Leurs desseins sont infinis… Dans quelle situation se trouvait-il lorsqu’on l’a déniché ?

— Il était attaché après un kraposck[1] bloqueur, me renseigne Demussond.

— Attaché avec quoi ?

— Une sangle usée qu’il aurait pu trouver dans les salles où est entreposé le fret.

— D’après les employés de piste qui l’ont découvert, il aurait pu se fixer lui-même au kraposck ?

— Ils ne se sont pas posé la question et ont tranché les liens.

— Ce sont les autorités suisses qui ont transmis le message ?

— En effet. Conformément au souhait du diplomate, elles sont entrées en contact avec l’I.S. La chose n’a pas transpiré car les Helvètes sont discrets, c’est notoire ; la presse n’a même pas publié l’identité du fugitif, laquelle a cependant été connue moins de deux heures après qu’on l’eut trouvé dans sa niche.

— Il a des chances de survivre ?

— Il est mort, fait le général.

— Sans avoir repris conscience ?

— Est-ce qu’un bloc de glace reprend conscience une fois qu’on l’a fait fondre ?

Je soupire.

— Donc, pour l’I.S. je constitue une espèce de recours, n’est-ce pas ? J’ai une signification puisque le gars m’a adressé ces mots.

— Nous sommes en droit de l’espérer.

— Je sais parfaitement, général, que pour un organisme comme l’I.S., les dénégations d’un pékin, fût-il un honorable commissaire français, ne sont pas davantage prises en considération qu’un pet de moineau, pourtant, quand bien même vous auriez la possibilité de m’infliger le supplice de la question, je ne pourrais rien vous apprendre. Il y a cinq minutes encore, je n’avais jamais entendu parler de Stone-Kiroul. Vous ne me croyez pas ?

L’ex-momie (mais encore général et définitivement anglais) croise ses longues jambes maigres, puis ses longues mains maigres sur son genou gauche, plus maigre encore que tout le reste.

— Ecoutez, commissaire. Stone-Kiroul porte à la main gauche une entaille qu’il s’est faite avec un éclat de bois. Ce même éclat de bois lui a servi de stylo pour écrire, avec l’encre sortant de la blessure, un texte qui vous est adressé. Il est difficile d’admettre que vous vous ignoriez, lui et vous.

— Et s’il s’agissait d’une machination ?

— Cela changerait quoi ? Vous avez fatalement quelque chose en commun ?

Demussond, embarrassé de servir d’intermédiaire, se racle la gargoulette. Il sent bien que ça se crispe entre le vieux Rosbif et moi et que nous risquons de nous crêper le chignon si un été on se trouve en vacances ensemble au Club Méditerranée.

— San Antonio, P. J. France, récite mon ancien compagnon de beuverie ; on ne voit guère qui d’autre que toi pourrait être concerné.

Un beau silence franc et massif succède. On entendrait voler le portefeuille d’un usurier écossais.

Doucement, le général Blackcat reprend :

— V 818. Stocky Pied, cela ne vous dit rien ?

— Pas davantage que votre diplomate indien. Vous êtes bien sûr qu’il s’agit de son propre sang ?

— Notre laboratoire est formel : les deux sont du groupe AB négatif ; mieux, on a identifié l’écriture de Stone-Kiroul.

— Bon, fais-je, on ne va pas attendre Noël pour bouffer du pudding, général, il faut tenter quelque chose.

— Ce serait bien, admet ce manche à balai de fakir.

— Tu as une suggestion à formuler ? demande Demussond.

— Ce que tu causes bien en vieillissant, ricané-je ; nous voilà loin des bitures d’autrefois ! Certaines nuits, on avait tellement picolé qu’on ne se reconnaissait plus.

Cette évocation, devant Blackcat, le foudroie. Il pâlit, sourcille, puis hausse les épaules avec humeur.

Manière de dissiper sa rancœur, je me tourne vers le général.

— Il m’a été précisé que vous avez une mission particulière à me confier, je pense que toute suggestion de ma part serait prématurée avant que vous ne m’ayez fait part de cette mission.

La vieille asperge britannouille apprécie mon tempérament décidé.

— Pendant que Stone-Kiroul se trouvait en réanimation, quelqu’un de l’extérieur a tenté de l’approcher ; fort heureusement, nos amis suisses font toujours bien les choses et la fausse infirmière qui essayait de gagner son chevet en a été pour ses frais. On l’a stoppée dans le couloir, elle a prétendu je ne sais quoi à propos d’une histoire d’amour qu’elle vivait avec un interne et on l’a relâchée car elle n’avait commis somme toute aucun délit.

— Cette tentative prouve que votre Indien intéresse du monde.

— Comme, hélas ! il a rendu l’âme, il va nous falloir un autre point d’intérêt pour appâter le « monde » en question, explique le général.

— Moi, en l’occurrence ?

— Bon gré mal gré, tu es impliqué dans l’histoire, souligne avec aigreur mon ex-ami, car l’amitié, comme la jeunesse, ne dure qu’un moment, sauf rares exceptions.

Demussond me pardonne difficilement mon allusion à nos cuites d’antan. Les hommes, franchi une certaine durée, se prennent pour quelqu’un et veulent être reconnus de gravité publique.

— Si je comprends bien, continué-je, je me rends au chevet de votre Indien dont le décès n’est pas connu, j’y passe un bon moment et je repars tranquillos en attendant que des gens malintentionnés m’abordent pour me demander ce qu’on s’est dit, lui et moi ?

— Admirable ! répond le général. Vous comprenez vite et bien, commissaire.

— Et j’agis de même, général.

* * *

J’ai clappé tout en évoquant, liché les deux tiers de ma boutanche de Dôle.

Je me dis que le général Blackcat a rudement bien fait de me remettre tout un tas de gadgets défensifs et offensifs. Curieux mec, indeed ! Il a des doutes à mon sujet, mais, me chargeant de mission, il se comporte néanmoins comme s’il était sûr de moi. Cela dit, je me gaffe bien qu’il me fait surveiller comme M. Rockefeller fait surveiller les cours de la Bourse. L’incident du gros vieux avec les hippies en est la preuve. Jamais, au cours de ma garcerie de carrière je n’ai dû avoir autant de monde aux baskets.

Tiens ! le couple de Jaunes demande la note. Peut-être va-t-il m’attendre dans un coin d’ombre ?

Je choisis des fruits rafraîchis comme dessert. La corbeille devait fatiguer et on l’a reconvertie dans un compotier. Un peu de « crème à baquet » et une giclée de kirsch réparent de la moisissure l’irréparable outrage.

Je me sens étrangement seul dans Berne, ce soir, malgré la profusion d’anges gardiens.

Les Orientaux, extrêmement orientaux, s’évacuent sans m’accorder un regard, et comment le pourraient-ils d’ailleurs ? Ils n’ont pas d’yeux. En guise de regards, quatre coups de rasoir dans le portrait. Ça trouble. Moi, quand je les vois, les Japs par exemple, je me dis qu’ils doivent fabriquer leurs bagnoles et leurs appareils photo à tâtons, comme les aveugles jouent de l’orgue.

J’attends un peu et demande un cigare. On m’apporte un grand humidor d’acajou bourré de Davidoff toutes catégories.

Je m’offre un petit Château d’Yquem, à cause du nom surtout qui m’éblouit les papilles.

Quelques bouées, et puis je réclame l’addition.

Les rues de la capitale fédérale sont presque désertes. Un tramway passe en louvoyant, quelques gonziers en renfrognance sont visibles à travers les vitres embuées, dans une lumière de salle d’attente. Personnages, d’ailleurs, qui ne me serviront jamais à rien. Juste des silhouettes, comme ça, pour traverser ma vie, un soir, dans un bruit de ferraille. Je les salue du cœur, et un chant suissaga me revient : « Qu’il vive ! Qu’il vive ! Qu’il vive et soit heureux, ce sont là nos vœux ! » O.K. : qu’ils vivent, ces Bernois fantomatiques, aussi fugaces que l’étincelle accrochée au bout du trolley ; qu’ils vivent et soient heureux sur les bords de leur fosse aux ours, ce sont là mes vineux.

Dix plombes. Trop tôt pour le rancard du Ran-Tan-Plan. Que faire ? Mon hôtel ? Une heure à tuer. La tuer comment ? A coups de revolver ?

Je pense au type qui m’a défouraillé contre dans les cagoinsses du relais autoroutier. Un dénommé Friedrich von Schplaff, né à Hambourg, selon ses papiers. Mais peut-on se fier aux pièces d’identité prises sur un tueur en exercice ? Dans la pochette de plastique engourdie avec son portefeuille, j’ai trouvé un paquet de cigarettes entamé, et un étui de carton contenant deux seringues pleines prêtes à servir lorsqu’on en a déchiré l’étui aseptisé. Il faudra faire analyser le produit et les cigarettes par la suite.

Bon, alors, ces soixante minutes, qu’est-ce que j’en fais ?

LE COUP DE BAMBOU

Dieu pourvoit toujours aux perplexités de l’homme indécis. Il faut dire que, tout Lui étant possible, Il en use. Mets-toi à Son illustre place !

Ça se goupille de la façon suivante : je bute contre une saillie de trottoir. Que fais-je alors, en un fulgurant réflexe ? J’écrie « Merde ! ». Pour moi tout seul. Mais, tout comme les pauvres poilus tombés à Verdun, mon juron n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Un type qui nonchalait sous les arcades, à regarder la vitrine éclairée d’un montrier, se retourne et m’exclame :

— Français ?

— De père en fils jusqu’à Clovis, lui réponds-je ; on n’a pas pu remonter plus haut, la mairie a été détruite par les Alamans.

Il m’approche en constatant :

— Oh, oh ! Et cultivé, on dirait. Rien de plus rarissime chez les Français.

Moi, ça me mi-figue le raisin, des réflexions de ce genre en sol étranger.

— Vous êtes quoi ? bougonné-je.

— Auvergnat par ma mère et lorrain par son mari qui a bien pu être mon père, après tout.

Le type est intéressant. Tu croirais un hérisson aux cheveux blancs. Un gros nez-museau constellé de menus cratères ressemble à la face exposée de la Lune. Il a des sourcils en guidon de course, le teint sombre et plein de rides venues lui taillader la gueule avant l’âge. Pas très grand, mais trapu ; la caisse d’horloge, tu vois ? Un imper à épaulettes officières renforce l’aspect géométrique du mec. Son regard me paraît très clair dans la lumière urbaine de ce centrum bernois. Une expression sceptique et rigolarde lui compose une curieuse lippe en gouttière déglinguée. D’emblée, tu le situerais dans les « caustiques sympas ».

Il me dit, tout de go :

— Deux Français dans Berne, à dix heures du soir ; ça s’arrose, non ?

« Bien, me dis-je en aparté, ce quidam fait probablement partie des gens qui s’intéressent à moi présentement, abondons dans son sens. Il me filochait et s’est décidé à me contacter dans un but qui ne doit pas être louable, mais chaque homme déterminé mérite sa récompense, je me dois de lui accorder satisfaction.

Et mon visage s’éclaire d’un sourire en tranche de pastèque qui aurait craché ses méchants pépins noirs ; car Dieu merci, je n’ai pas de chicots.

— Et pourquoi pas, mon cher compatriote ? lui réponds-je avec un maximum d’urbanité, voire d’urbanisme.

— Auparavant, me déclare cet homme de bien, je vous demanderai la permission de pisser dans l’une de ces magnifiques fontaines qui font l’orgueil de cette rue. Le bruit de l’eau courante a toujours sollicité ma vessie, comme l’odeur du renard énerve les chiens courants de la vieille Angleterre.

Joignant la bite à la parole, il dégaine sa camarade d’entrejambe et fait participer son propre jet aux fastes aquatiques de la rue. Je remercie le ciel bernois de ce qu’aucun gendarme ne se pointe, tout en me disant que si cet homme est un quelconque agent secret chargé de me circonscrire (ou de me circoncire pour peu qu’il soit de religion juive ou musulmane), il a de drôles de manières.

Tout en compissant avec force, l’homme déclare sans se retourner :

— Je m’appelle Rameau, Jean Rameau.

— J’ai bien connu son neveu, ricané-je.

Le gars pouffe.

— On me l’a déjà faite, vous n’êtes pas le premier gars qui connaisse le théâtre français.

Il range Coquette dans ses appartements privés après l’avoir dûment essorée, se rince les doigts dans l’eau où il vient d’adjoindre, les essuie à la doublure de son imper et me rejoint.

— Mon nom à moi est San-Antonio, dis-je.

L’homme s’arrête et me détaille.

— N’êtes-vous pas ce flic dont il est question épisodiquement ?

— Je le suis.

— Vous aimez à faire parler de vous, apprécie Rameau.

— Non, rectifié-je ; il arrive que les autres se complaisent à parler de moi, ce qui n’est pas du tout pareil.

Ainsi devisant, nous passons le seuil de mon hôtel et nous nous dirigeons vers le bar.

— Je suis descendu ici, me déclare Jean Rameau.

— Comme c’est curieux : moi aussi.

— C’est confortable et central, poursuit mon compagnon sans paraître relever mon ironie.

Le bar est joyeux comme le Journal Télévisé. Il y a un pianiste qui s’évertue, derrière un pot de fleurs ; un vieux barman panard qui a du mal à se déplacer derrière son rade, deux entraîneuses solitaires (et solidaires) à l’assaut d’un gros industriel descendu d’un canton primitif et un couple d’Arabes à l’air malheureux.

Rameau se désimperméabilise, roule le survêtement pour s’en confectionner un polochon et le jette sur la banquette.

— On se fait une roteuse ? me demande-t-il.

— Pour moi, ce sera plutôt une vodka, je ne bois le champagne qu’en apéritif.

Je détaille mon vis-à-vis à la lumière électrique. Il est franchement laid. Son gros pif en forme de groin ne pardonne pas. Et son teint grisâtre n’arrange rien. Ses cheveux blancs lui emboîtent le haut de la tronche comme le ferait une perruque trop juste sur laquelle on aurait forcé. Son regard va et vient sans jamais s’arrêter. Il a les yeux de ces petits fennecs fous d’inquiétude qui ont l’air traqués de toute part ; mais chez Rameau il s’agit d’un tic, car en fait, c’est un individu plein de sang-froid.

— Vous êtes dans les affaires ? je lui demande.

— Dans un sens, oui : je suis expert.

— Je peux vous demander en quoi ?

— Hydrocarbures. Quand on soupçonne du pétrole quelque part : voyez Rameau ! Sans pavoiser, je compte probablement parmi les cinq premiers renifleurs d’or noir.

Il tapote son nez.

— Il est mahousse, mais il rend service.

— Et vous venez renifler les gisements helvétiques ?

— Pas les gisements : les sociétés qui les exploitent, et que j’exploite comme je peux. Cela dit, elles ne rechignent jamais avec ceux qui peuvent accroître leur prospérité.

Nous passons commande. Rameau s’offre une demie de Pommery, moi ma vodka avec beaucoup de poivre et une larmiche de churasco.

Mon pote rigole de ma boisson.

— Les explosifs, chez nous, on s’en sert pour éteindre les puits en flammes ; vous faites une radio de l’estomac de temps en temps, j’espère ?

Il est franchement sympa, un peu braque. Maman le qualifierait de « vieil original ».

— Et vous, la Suisse, boulot-boulot ?

— Secret professionnel, excusez.

— Ben voyons, encore que « les secrets d’aujourd’hui fassent généralement la Une de demain ».

Il rit.

Comme on lui sert son champagne, il murmure après avoir bu la première gorgée :

— Allez, aggravons notre cas !

— Pourquoi, vous avez des ennuis hépatiques ?

— Non, des scrupules. Je suis terrifié par la quantité de denrées diverses que j’ai consommées en cinquante-six ans. L’autre jour, j’ai fait un petit bilan approximatif. Ça vous intéresse ?

Il sort un carnet de sa poche, chausse des lunettes minuscules et lit :

— Dix-huit tonnes de pain, trois tonnes de viande, sept tonnes de pâtes, trois tonnes de riz, neuf de légumes, huit cents kilos de chocolat, douze mille litres de vin, cinq mille de bière, vingt mille d’eau minérale, cinq mille bouteilles de champagne, cent quarante mille cigarettes, mille cinq cents suppositoires, en chiffre plus ou moins ronds. Et pour ne citer que des matières de première nécessité. Vous vous rendez compte, l’ami ? Et tout cela pour faire quoi ? Pour faire qui ? Moi ! Regardez le bonhomme : un mètre soixante-neuf, soixante-dix-huit kilos, une gueule à chier. J’ai honte. Que va devenir le résultat de cette formidable consommation ? Vous donnez votre langue au chat ? Un squelette, mon vieux ; de la poudre d’os !

« Ces tonnes de pain, de bidoche, de fruits, ces hectolitres de boissons vont se résumer en une pincée de poudre grise ! Je refuse. Cette montagne de produits dont je n’ai encore une fois évoqué que les principaux, passant outre les vêtements, le papier hygiénique, les glaces à la vanille dont je raffole, la pâte dentifrice, le cirage, l’essence, l’eau de Cologne, l’onguent gris de ma jeunesse, le cuir, le cuivre, l’acier, le bois, la laine, le coton, dont j’ai pris ma part avec avidité. L’or ! Tenez : l’or… Le cher or si cher. Tout ! Et ce tout monumental, écrasant, va restituer un vilain zéro à l’arrivée. Un souvenir vite estompé. J’aurai mangé des vaches, des moutons, des hectares de blé, bu des hectares de vigne, usé des hectares de forêt pour écrire des sottises ou me torcher le cul et cela en perte pure, l’ami, en perte pure.

« Je suis un gouffre. Une bouche de nuit. Je prends et ne rends rien. Et pourtant je voudrais utiliser la matière née de toute cette matière assimilée. Chaque fois que je défèque, j’ai la tentation de créer une SA.R.L. pour exploiter mon excrément, le lancer dans la ronde des engrais azotés. Certes, j’ai légué mes yeux à la banque des yeux, mes reins à celle du rein, mes testicules à qui les voudra, mon foie à la ville de Lyon, la plus accablée au monde par la cirrhose. Je donne volontiers mon sang et mon sperme, mais cela n’est que broutilles. »

Il se tait, amer, boit pour, en effet, aggraver son cas, joue avec ses petites lunettes tellement fragiles sans monture, que de regarder au travers doit les endommager.

— Vous avez des enfants, monsieur Rameau ?

— Deux, ce qui ne fait que multiplier mon problème…

— Mais sacrebleu, en compensation de cette consommation, vous avez produit, lui dis-je. Vous vous êtes rendu utile ! C’est la seule monnaie qu’un homme ait à sa disposition pour régler sa pension, ici-bas : se rendre utile, créer, agir, aider, aimer. Hein, dites : l’amour, monsieur Rameau ? Ça justifie tous les tonnages de barbaque ou de pinard. Un regard d’amitié, une main tendue, un poème, une porte qu’on ouvre valent beaucoup plus que des cargos chargés à couler de denrées périssables.

Mon terlocuteur hoche la tête.

— Oh ! alors, si vous prenez le problème par la philosophie de bistrot, c’est comme si vous l’attrapiez par la quéquette : vous le faites bander et puis c’est tout.

Pour se consoler, il finit de licher sa bouteille. Un peu pincecorné, le pétrolman. Un dada, tout le monde en monte un pour courir après ses rêves.

A court de converse, car on a retiré l’échelle des arguments et pas encore changé les draps du sujet, ainsi que l’écrit si admirablement Ours Noir dans « Passe-moi ton bicorne, je te passerai mon gode », à court de converse, donc, nous nous taisons, ce qui est la plus belle chose que puissent décider deux hommes pour éviter de déconner.

Ma montre se pointe dans les chiffres prévus par le colonel Müller. Il va être temps que je me rende au Ran-Tan-Plan. Aussi hélé-je le loufiat cacochyme pour carmer le sinistre.

— Que non pas, laissez ! s’égosille Rameau, je vous ai invité. D’ailleurs nous n’allons pas nous quitter déjà !

— C’est que j’ai un rendez-vous, objecté-je, auquel il serait malséant d’arriver en retard.

— Une dadame ?

— Exquise.

— Pas suissesse à coup sûr.

— Et pourquoi ?

— Les dames suisses ne baisent que l’après-midi, le soir elles préparent des gâteaux pour leurs enfants, ou leurs jolies fesses pour leur époux. En aucun cas elles ne se dévergondent, c’est ce qui, avec le secret bancaire, assure la solidité de ce grand petit pays.

Je me lève.

— J’espère avoir l’occasion de vous offrir ma tournée très prochainement, monsieur Rameau. En attendant, faites taire vos scrupules, mangez et buvez, c’est le Seigneur Lui-même qui nous l’a ordonné.

Rameau soupire.

— Vous faites partie des contaminés, mon vieux. La société de consommation vous a eu.

Il se rapetisse sur sa banquette et se met à m’oublier.

LE COUP FOURRÉ

Le Ran-Tan-Plan est une taule moderne, dans un immeuble neuf de la tête aux pieds entièrement sculpté dans du fibrociment ou autres denrées de ce genre que les architectes modernes s’entêtent à prétendre matière noble parce qu’ils n’ont pas autre chose à se foutre sous le compas. Buildinge d’une douzaine d’étages, ni mieux ni pire que les autres et qui fait qu’Helsinki ressemble à Los Angeles comme Tokyo à Abidjan ou à la Défense. Les buildinges étant, avec le Cola-Cola, le dénominateur commun à tous les pays.

Pour accéder au Ran-Tan-Plan, il convient de traverser l’immeuble, puis de descendre par un ascenseur dans d’étranges profondeurs d’où le vacarme ne s’échappe pas. On arrive alors à un vaste palier. Un employé en spencer vert et pantalon noir s’empresse de vous le faire traverser et de vous introduire dans le bunker par une large porte garnie de velours bleu roi et cloutée d’étoiles de cuivre.

Une nana en cucul-jupe noire et collants à grille prend le relais. Blonde, grande, avec un sourire assez peu intellectuel mais des nichons impecs et peu farouches, elle te fait accomplir la cérémonie du vestiaire dans un tambour velouté de bleu également ; déjà tu perçois le fracas de la musique disco. Lorsque la blonde te propulse dans l’antre, c’est soudain comme si tu déboulais dans la chambre des machines du Couine Elisabeth. Dieu de Dieu, ce boucan ! Et cette pénombre, cousine germaine de l’obscurité ! Les serveuses deviennent ouvreuses de cinoche, sauf qu’elles n’ont pas de lampes électriques car la topographie est balisée par des raies phosphorescentes tracées sur le plancher.

La donzelle qui vient de me butiner pourrait ressembler à feu Mme Golda Meir que j’y verrais que tchi. Elle me traîne jusqu’à une banquette voluptueuse. Je m’y assois comme dans un baquet empli de mousse à raser. Devant moi, une table basse pourvue d’une loupiote verte à la lumière ultra-confidentielle.

— Champagne ou whisky ? questionne la piloteuse de pigeons.

— Vodka au poivre.

Elle dit que bon d’accord, sans se formaliser et m’abandonne. Dans cette casba, impossible de s’écouter penser. Tout ce que tu peux faire pour toi, c’est de plaquer bien fort tes mains contre tes coquillages en attendant que ça se tasse (à café).

L’endroit est bondé. Sur la piste, ça gambille sec. Des tas de couples se dégustent les muqueuses à pleine bouche. On perçoit des rires à travers la viorne fissureuse de tympans. Je rêve de passer un week-end dans la salle des rotatives de France-Soir, histoire de me reposer un peu les trompes.

Aussi, lorsque soudain tout se tait, c’est comme quand on te passe la langue sur le filet dans une alcôve faite pour. Tout ton être se trouve en grande délivrance. T’es tellement joyce que t’as envie d’applaudir.

Tandis que le bruit disparaît, la lumière revient. Tu clignes des vasistas en défrimant autour de toi. La salle est plus grande que ce que la ténèbre te laissait supposer. Et plus bondée que ce que tu pressentais. Je profite de ce que mes deux mains sont redevenues disponibles pour m’entifler la vodka copieusement servie.

Les danseurs ont regagné leurs places. Alors une scène mobile sort du mur du fond et s’avance sur la piste. Sans bruit. Quand elle a achevé son parcours, un gonzier en smoking blanc se pointe. Il annonce, en allemand, en français et en anglais que la direction du Ran-Tan-Plan est heureuse de présenter à sa clientèle chérie un programme d’une haute qualité, puisqu’il va comprendre la participation de vedettes aussi illustres que Miss Lili, la strip-teaseuse de bonne aventure ; Carlo Karl, le fameux chanteur de charme allemand ; les Ringardo’s, ces antipodistes sud-américains dont la renommée a franchi l’Atlantique à bord d’un Boeing 747 ; et de Tupu Duku, l’illusionniste chinois qui est parvenu à dérider la reine Fabiola avec un fer à repasser magique. Applaudissements polis, prudents, voire condescendants.

« Eh bien, me dis-je en privé, cela va être à toi de jouer, l’Antonio. » Car, si tu ne l’as pas oublié, on m’a signifié de devoir me rendre aux lavabos pendant les attractions.

J’attends donc que les loupiotes repartent à dame et qu’une connasse fanfreluchée se pointe, avec un boa et des tas de poils partout, attifée d’un attifet, le cul en trémulation comme un cœur frappé d’arythmie. Il s’agit de la fameuse Miss Lili annoncée précédemment et qui va perpétrer le dangereux exercice qui consiste à se dévêtir en public, merci bien, je lui laisse la place ! Que moi, déjà, je coince deux fois sur trois la fermeture Eclair de ma braguette ! Aller au décarpillage sur un air langoureux, semer ses effets et ses effets comme au vent les pétales de marguerite, tu mords la tâche ?

Filer le tricotin aux gusmen blasés qu’en ont vu d’autres et des mieux, bien plus lascives, franchement, je t’en fais cadeau !

Sitôt l’obscurité revenue, je me dirige vers les toilettes dont l’entrée se trouve entre le vestiaire et la salle. Cela commence par un bref couloir, lequel débouche sur un autre plus large. A droite sont les chiches : gentlemen et ladies, à gauche les téléphones, au nombre de deux, accrochés sous deux dômes insonorisés. Je remarque que l’un des appareils est décroché et qu’il pend au bout de son fil tel un petit pantin.

« C’est pour ma pomme ! » songé-je. Et de cueillir le combiné afin de le porter à mon oreille, mais la tonalité m’apprend que la précédente communication a été coupée et qu’il ne reste personne en ligne. Par acquit de conscience, je lance trois ou quatre « Allô ? ». Mais le morceau de plastique est plus muet qu’un poisson rouge fossilisé.

De guerre lasse, je replace l’appareil sur sa fourche, et puis j’attends.

Je ne te l’ai point appris encore, mais le général Blackcat m’a déclaré qu’une fois à pied d’œuvre, en Suisse, il se pourrait que je sois contacté par le colonel Müller, ce qui t’explique la docilité avec laquelle j’ai répondu aux sollicitations du vieux bonhomme, puis de la note écrite dans le menu du restaurant. M’est avis que le colonel Müller se manifestera dans les instants qui vont suivre.

Je décide de poireauter un bout tandis que dans la salle, Miss Lili est en train d’opérer un lâcher de soutien-gorge. L’assistance, qui enjambe des nichons tout l’été, reste aussi froide que l’intérieur d’un congélateur. Devenue trop exhibitionniste, la femme a perdu de son mystère, et ce n’est plus qu’au gros de l’hiver, écrasée de fourrures, qu’elle éveille encore quelque salacité chez les mâles blasés.

J’attends depuis quelques minutes déjà quand mon fameux sens olfactif se met à prendre le vent. Je renifle avec application, certain qu’une odeur de poudre flotte dans l’air confiné. Me voici prêt à te parier un billet pour l’Opéra contre une nuit d’amour avec Alice Sapritch que des coups de pétard ont été tirés ici très récemment.

Je me dirige vers la partie gogues et remarque que l’odeur se fait plus intense. J’ouvre la porte marquée ladies, j’avise deux boxes ouverts et vides. C’est ensuite dans la partie masculine que je m’annonce. L’un des deux chiottards est occupé. J’actionne le loquet, mais c’est fermé de l’intérieur.

— Il y a quelqu’un ? demandé-je.

Silence.

C’est alors que j’avise deux trous très proprement faits dans le panneau de bois à hauteur de poitrine. Les balles tirées sont d’un faible calibre, mais elles sont en barillum peaufiné et les dégâts qu’elles infligent à l’organisme qui les héberge ne pardonnent pas.

Décidément, mes ennemis sont fidèles à leur méthode d’équarrissage en chiottes !

J’hésite un peu, et puis je me dis qu’une balle de plus ou de moins, de toute façon faudra changer la lourde. Alors je dégaine mon pote Tu-Tues et je plombe la serrure. Moi, c’est des gros noyaux que je crache. Tu passerais le poing par le trou qui vient d’être pratiqué. La porte décapsulée ne rechigne pas trop, pourtant elle ne peut s’ouvrir entièrement à cause de la personne inanimée (mais qui n’a peut-être plus d’âme, contrairement aux objets) affaissée sur le carrelage. J’arrive tout de même à insinuer ma tronche par l’écartement.

Jean Rameau, M. Anti-consommation, baigne dans son sang. Il a eu l’épaule gauche pratiquement arrachée par une balle au barillum peaufiné. Tandis que le second projectile lui a carbonisé le pif, ce qui n’est pas un gros dommage en soi.

Je parviens à le refouler de côté, ce qui me permet d’ouvrir complètement la lourde et, partant, de le rejoindre. Ma main avertie (elle en vaut deux, de même que Jean-Christophe Averty vaut deux réalisateurs normaux) part explorer sa poitrine. Le guignol bat correctement.

Bon, alors qu’est-ce que je fais, moi ? Je donne l’alarme et me farcis la police bernoise, ou bien je cours écrire des cartes postales dans un endroit salubre ?

J’opte pour la seconde solution.

LE COUP DE CŒUR

Malgré ces avatars qui ne sont pas, conviens-en ou va te faire inculquer chez les Grecs, piqués des moustiques, je passe une excellente nuit, longue et réparatrice. Dix plombes de ronflette sans escale, ce qui m’est rarissime, à moi, dormeur d’un seul œil. Nonobstant les dangers et autres chausse-trapes ou chaudes pisses qui me guignent, je pionce fermement, bien décidé à me fabriquer un moral d’airain.

Et, ô merveille ! je l’ai bel et fort en m’éveillant. Une lumière concevable[2] filtre à travers les rideaux toujours mal joints, tu l’auras remarqué.

Je requiers pour le breakfast et c’est une jeune femme de chambre qui me livre à domicile. Personne agréable et qui serait même irrésistible pour peu qu’elle consente à se séparer des vingt-cinq kilogrammes excédentaires encombrant son individu.

— C’est merveilleux d’être caféaulaité par une ravissante fille, lui dis-je. Parlez-vous français, au moins ?

— Oh ! oui, je suis de Porrentruy.

Moi, te dire comme je me sens bien luné, je me mets à chanter à pleine voix, sur un air connu :

« De porc en truie, la voilà la jolie truie e e e… »

La môme s’esclaffe en jurassien.

— Quel est votre prénom, ma douceur ?

— Martine.

— Adorable ! Eh bien, Martine, je vous propose un jeu. Regardez mon drap, il recouvre trois protubérances très marquées ; si vous posez la main sur elle qui n’est pas causée par mes genoux, vous avez gagné.

— J’ai gagné quoi ? demande la friponne.

— La chose qui protubère.

Elle m’explique à regret qu’elle doit encore livrer des plateaux à l’étage et que le directeur de l’hôtel est très strict question service.

Je me rabats donc sur mon caoua lequel renifle presque aussi bon que celui de ma Félicie.

Tout en massacrant un croissant, des pensées mafflues m’affluent. Je décroche le téléphone la bouche pleine et, toujours la bouche pleine, ce qui n’est pas la marque d’une parfaite éducation, je compose un numéro à Paris.

— Milou ? dis-je, reconnaissant l’organe de Demussond.

— Ah ! c’est toi, l’Artiste. Alors ?

Je lui résume ce que tu sais déjà et que je t’épargnerai vu que nous sommes là, toi et moi, pour aller de l’avant et non pour jouer le Boléro de Ravel.

— Il faut que j’en sache davantage sur Jean Rameau, conclus-je. Ensuite de quoi, il serait bon que je puisse le visiter à l’hôpital, car le tueur l’a raté et je pense que ses jours ne sont pas en danger, selon la formule consacrée. Les bourdilles bernois doivent le tenir à l’écart et le surveiller, j’aimerais pouvoir l’approcher sans avoir à leur raconter ma vie depuis les Gaulois ; O.K. ?

— Je m’en occupe.

— J’aimerais savoir également si c’est vraiment votre colonel Müller qui souhaitait me contacter hier et ce qu’il avait à me dire.

— C’est tout ?

— Mon tueur-tué coltinait des fafs au nom de Friedrich von Schplaff, il serait sûrement opportun de vérifier s’il s’agit ou pas d’une identité bidon. Il avait en sa possession une enveloppe de plastique contenant des cigarettes et des seringues pas catholiques, j’en fais quoi ?

— Un paquet que tu confieras à la réception à l’intention de M. Müller, justement.

Je lui laisse le numéro de l’hôtel, celui de ma chambre, et j’attaque un pain au lait bien croustillant.

Je n’ai pas achevé de lui faire sa fête qu’on toque à ma lourde.

— Entrez ! conseillé-je, tout en dégageant mon flingue de sous mon oreiller pour le placer en position de défouraillage express.

Une fort jolie dame pénètre dans ma piaule. Bon chic, bon genre. La quarante-cinquaine sonnée mais vaillamment supportée, l’élégance seizième, le maintien digne.

Elle a un mouvement de recul en me découvrant au plumard.

— Pardonnez-moi, dit-elle, j’aurais dû m’annoncer par téléphone, mais votre ligne était occupée.

— Je vous en prie, m’hâté-je, donnez-vous la peine et veuillez me pardonner de rester couché, mais j’ai l’habitude de dormir en simple veste de pyjama.

Elle hésite, luttant avec des principes que madame sa maman lui a probablement serinés pendant vingt piges.

Mon accueil urbain la décide. Elle relourde, s’approche jusqu’à deux mètres quatre-vingt-dix.

— Asseyez-vous, madame. Je déplore de ne pouvoir moi-même vous avancer un siège, mais ce serait au détriment d’une pudeur que je devine fortement ancrée en vous.

Elle sourit menu, se dépose sur un bout de fauteuil qui se voudrait Louis XV, ce con, comme si ça pouvait l’avancer à quelque chose.

— Je suis Anny Etoilet, je travaille à Berne à la Burnkreuse Petroleum Company. J’avais rendez-vous, tôt ce matin, avec Jean Rameau. Il ne s’est pas présenté. J’ai essayé de l’appeler, mais ça ne répond pas dans sa chambre. Inquiète, je suis venue aux nouvelles. La direction a bien voulu visiter sa chambre : son lit n’est pas défait.

Elle a une voix agréable, ferme et chaleureuse. C’est le genre de mémé qui doit te faire ronfler la toupie fantasque, espère ! Comme toujours, je ne puis m’empêcher, en l’écoutant et regardant, d’imaginer la façon dont je me comporterais si, de bonne aventure, elle acceptait mon lit au lieu de mon fauteuil merdico-louis-chose.

Elle continue, de son ton uni, précis :

— Des employés questionnés prétendent qu’ils l’ont vu hier au soir au bar, avec vous. Si je me permets de venir vous importuner, c’est parce que nos affaires en cours sont très importantes et que je suis inquiète de les lui voir négliger. Jean Rameau est un homme très à cheval sur le travail. Son absence, pour ne pas dire sa disparition, m’alarme.

Tout cela bien balancé, net, sans bavures. Je signe le récépissé d’un acquiescement pénétré.

Mon siège est fait, ma décision prise, mon paquetage bien carné. Je lui narre notre rencontre d’hier à Rameau et à moi, sans omettre son autoréquisitoire à propos de la société de consommation, ce qui la fait sourire. J’achève sur ma prise de congé et m’abstiens de lui raconter les péripéties du Ran-Tan-Plan. Après tout, la nouvelle va être connue incessamment et il serait mal venu que je me mouillasse pour la renseigner.

Elle s’apprête à me prendre congé quand le turlu retentit.

Déjà, c’est le camarade Demussond.

— Ton Rameau d’olivier est un bonhomme très honorablement connu, ayant pignon sur rue, ladite rue se trouvant être les Champs-Elysées où il possède ses bureaux. Réputation irréprochable, il est très demandé dans le monde de l’or noir.

J’écoute sans cesser de contempler ma visiteuse. Belle à croquer, décidément. Je me la ferais façon Jockey-Club, tout en rond de bite et en usant du subjonctif pour prendre mon pied. Dame surchoix. Quand elle monte en mayonnaise, ça ne doit pas être de la mayonnaise sous tube.

— Par ailleurs, j’ai fait le nécessaire pour ta visite au bonhomme. Il se trouve à l’hôpital cantonal, service du professeur Achpentzeinmayer.

— C’est pas un nom, c’est un éternuement, objecté-je.

— Il s’en est tout de même servi pour faire carrière dans le bistouri électronique. Maintenant, concernant le colonel Müller, c’est le black-out le plus complet et je suis infoutu de te dire ce qu’il comptait te communiquer.

— En somme, je fais du tourisme en attendant ?

— Si tu veux. Il paraît que les Bernoises sont plutôt jolies ?

Je place ma main sur l’émetteur et je demande à Mme Anny Etoilet :

— Etes-vous bernoise ?

— Non, lausannoise, me répond-elle.

Je délivre le combiné de ma patoune obstruante et déclare à mon pote :

— Erreur, mon ami, ce ne sont pas les Bernoises qui sont jolies, mais les Lausannoises. Salut !

Et je raccroche.

La dame est devenue rouge de confusion. Ce n’est certes pas le premier madrigal qu’elle encaisse, mais on ne lui en avait encore jamais balancé de cette manière indirecte. Pas mal fignolé, n’est-il pas ? comme disent nos chers Britanniques.

Elle se redresse.

— Je vous prie de m’excuser encore pour cette intrusion…

— Que pouvais-je souhaiter de plus merveilleux à mon réveil, chère Anny ? J’espère que vous serez d’accord pour que nous déjeunions de concert et de conserve, sinon de conserves ? Nous confronterons les renseignements que nous aurons butinés au sujet de cette mystérieuse disparition.

Mais elle secoue la tête, un peu raidasse tout à coup.

— Je vous remercie, c’est absolument impossible, bonsoir !

Elle marche résolument vers la sortie.

— Hé ! Attendez !

Elle se retourne.

Alors, mézigue, culotté (ce qui est une, pure image car seul est couvert mon hémisphère nord) de sauter du pieu pour aller vers elle, le métronome battant la mesure à quatre temps dans toute sa gloire de l’aube triomphante.

— Anny, quand on vient voir un homme jusqu’à son lit, on ne le quitte pas comme le super-P.-D.G. des pétroles Machinchouette à la fin du conseil d’administration.

Elle a eu un haut-le-corps qui me perd en conjonctures. Est-ce mon impudence ? Est-ce mon ardeur ? La vigueur de mon compagnon de polissonneries ; son calibre respectable ?

Je mets à profit ce léger blocage pour m’approcher en plein.

— Anny, je susurre, il ne faut pas aller contre la volonté de Dieu, jamais. Il a horreur de ça. Or c’est Lui qui vous a conduite jusqu’aux rives de ma couche solitaire. Vous êtes venue ici de votre plein gré, vous n’en sortirez qu’avec le consentement d’un homme dont, en une seconde, vous avez bouleversé les sens. Et je prouve ce que j’avance, et j’avance ce que je prouve ; ce ne sont pas des paroles en l’air, constatez-le ou tâtez-le.

Cette femme, tu penses : quarante-cinq balais admirablement préservés, mais qui sont là, au complet, une bite pareille, elle la laisse pas passer. Trêve de marivaudage, venons-en aux actes sous seins privés (et qui ne le seront plus d’ici douze secondes !).

Je la prends dans mes bras, la soulève comme une rose de Panthéon, la dépose sur mon lit comme sur la tombe de Jean Jaurès.

— C’est fou ! parvient-elle à articuler, ce qui constitue un agrément tacite.

La suite l’est davantage ! Elle déjà pomponnée, attifée, parée pour la journée. Et moi, hirsute mâle en chibrance féroce, sentant la ménagerie matinale, pris encore dans les rets de la dorme, mais en rut au point que naguère la soubrette de Porrentruy aurait fait l’affaire en deux coups mes grosses !

Etreinte sauvage. Furie du charnel explosant au détour de l’instant, sans préméditation. On ne savait rien l’un de l’autre quelques minutes au paravent. Et voilà qu’on accomplit ensemble l’acte le plus intime de tous : la baise.

Elle ne parle plus, elle geint de bonheur surpris. Il y a encore le plateau du petit déjeuner au pied du lit. Perrette et le pot au lait ! Quelle belle troussée ! Noble ! Intense ! Eperdue ! Tu serais là, t’aurais irrésistiblement besoin d’applaudir. Je crois bien qu’on va représenter la France et l’Helvétie aux championnats du monde de la brosse, tous les deux médaille d’or dans les figures libres, et re-d’or dans les 69 départ arrêté. Plus des médailles d’argent dans un peu tout le reste.

Mais quoi ? La vie est ce qu’elle est et il faut faire avec, aller d’un instant l’autre pour perpétuer sa durée, en essayant que chaque minute apporte une quelconque satisfaction.

Le quart d’heure qui s’écoule s’inscrit dans la colonne du crédit. On a tort de jeter le bois à demi consumé des allumettes car il constitue le souvenir de l’allumette, son témoignage d’ex-flamme. De même, on ne doit pas oublier les moments forts de l’existence car ils aident à supporter les mauvais.

Mais pour l’instant, je m’applique à exister au maximum et à faire participer la dame à cette transe sublime. Mutuel cadeau. L’offrande absolue. « Tiens ! » n’est-il pas le cri du corps ? Prendre, c’est donner. S’assouvir, c’est offrir. Je t’en passe, pouvant très bien débloquer de la sorte jusqu’à ce que cet humble polar t’en choie des mains comme une assiette trop chaude.

Mais comme les choses les meilleures ont une fin, ressemblant en cela aux choses les moins bonnes, nous aboutissons sur le gazon de la réalité et tout se termine par du savon, comme toujours chez les gens rigoureusement civilisés.

Anny Etoilet se refait une santé, une espèce de virginité, puis une beauté. Donc, se place en position de proche récidive.

— Vous êtes un homme terriblement déterminé, note cette femme aimable.

— J’essaie seulement de conjurer la mornité de l’existence, soupiré-je. Merci d’avoir répondu spontanément à ce désir franc et massif, douce Anny.

Là-dessus je lui roule la pelle mélancolique des fins d’étreintes et nous nous prenons congé sans nous fixer de rendez-vous.

Gueuse est la vie, l’ami !

LE COUP DE BUIS

Rameau est sorti de sa nuit, si tu veux bien me permettre au passage cette calembredaine qui témoigne de ma culture-poudre-aux-yeux.

Pansé, tuyauté, ravaudé, il repose en un lit d’une blancheur qui ne se trouve presque jamais au-dessous de trois mille mètres d’altitude. Il est figé, un peu sonné par les médecines qu’on lui a injectées. Cependant, son regard me prouve qu’il est parfaitement conscient et m’a reconnu.

— Salut, Français, dis-je en m’asseyant ; vous avez eu des bricoles pas très catholiques ?

Un masque de sparadrap emplâtre sa frite mutilée depuis ses paupières inférieures, jusqu’à sa lèvre supérieure. Je ne sais pas s’ils sont parvenus à lui rebricoler un tarbouif convenable, les gaziers du professeur Atchoum, de toute manière, le second ne saurait être plus disgracieux que le premier.

Jean Rameau profère des mots peu audibles, car n’ayant plus de nez, il parle du nez, ce qui est inévitable.

— Pardon de vous faire répéter, vieux, mais il faut essayer d’articuler, le prié-je.

— C’est bien fait pour ma gueule, dit alors le blessé.

— Pourquoi ?

— Quand on joue au con on l’a dans le cul, affirme mon ami d’une heure avec philosophie.

— Vous pouvez me raconter ce qui s’est passé ?

Il acquiesce.

— Je n’ai pas donné de détails aux flics d’ici, pensant bien que vous viendriez aux nouvelles.

— Bravo. Alors ?

— Hier soir, je vous ai suivi.

— Quelle idée !

— Je ne croyais pas à votre histoire de fille ; vous n’aviez pas du tout l’expression d’un type qui monte aux miches, vous paraissiez plutôt tendu. N’ayant rien à foutre, j’ai pensé qu’il serait peut-être intéressant de voir ce qu’un poulet de chez nous fabrique dans une capitale étrangère…

— C’est pas très joli, sermonné-je.

— J’en avais un coup dans les naseaux, plaide mon curieux bonhomme.

Et maintenant, il n’a plus de naseaux du tout. Il appartient désormais au club de ceux qui auraient mieux fait de rester devant leur Martini au lieu d’aller fourrer leur nez ailleurs que dans leur mouchoir.

— Continuez !

— Je vous ai donc filé jusqu’à cette boîte de nuit et me suis installé à une table éloignée de la vôtre.

— Vous vous croyiez devenu un personnage de Le Carré ?

Il a une moue amère.

— Bien puni !

— Et que s’est-il passé ?

— Comme je venais de commander du champagne, une fille de la boîte s’est amenée en brandissant un écriteau fluorescent sur lequel était écrit : « M.S. Antonio, téléphone ». Vous dire ce qui m’a pris, je n’en suis pas capable. Un élan irréfléchi. J’ai fait signe à la môme. Elle a cru que j’étais le S. Antonio demandé et a rebroussé chemin.

— Et vous êtes allé au téléphone ?

— Exact.

— Pour répondre à ma place ?

— J’étais curieux de savoir ce qu’on allait vous dire.

Je pose ma main sur la sienne.

— Cher Rameau, murmuré-je, vous savez que si vous n’étiez pas disloqué et plein de drains sur un lit, je vous ferais bouffer vos dents ?

— J ai un râtelier, soupire ce vieux garnement.

— Poursuivez !

— Un téléphone était décroché. Je m’en suis approché, j’ai dit : « Ici commissaire San-Antonio, j’écoute ! » Mais il n’y avait personne en ligne. A cet instant, quelqu’un a appuyé quelque chose de dur dans mon dos et m’a ordonné de lâcher l’appareil et d’aller m’enfermer dans les toilettes.

— Vous avez vu le quelqu’un ?

— C’était une femme, ravissante, avec un accent étranger. Très brune, la peau mate, sans doute asiatique. Elle portait une veste de chinchilla sur une robe noire. Elle avait les cheveux coupés court, une frange lui arrivant au ras des sourcils. Elle était affublée de lunettes teintées à grosse monture noire. Elle paraissait terriblement déterminée. Elle tenait une arme à la main, genre pistolet, mais cela ne ressemblait pas tout à fait à un pistolet ; plutôt à un gant de métal dont l’index aurait été pointé sur moi. Je lui ai obéi sans faire le fiérot, j’avais la certitude qu’elle allait tirer sur moi tant il se dégageait d’elle une expression implacable. Elle m’a guidé jusqu’aux chiottes pour hommes. « Entrez et fermez le loquet ! » a-t-elle enjoint. J’ai obtempéré sans comprendre. Je me remettais à espérer. C’est à l’instant où je fermais le verrou qu’il m’a semblé que je volais en éclats. Ma gueule, mon buste ont comme explosé et j’ai perdu connaissance.

Un silence, il murmure :

— Dites, l’ami, avec ma connerie, je ne vous aurais pas sauvé la vie par hasard ?

— Peut-être bien, conviens-je ; mais peut-être pas, car je dispose de certains gadgets qui permettent de faire face de dos à ce genre de problème, si j’ose m’exprimer ainsi.

— Vous m’en voulez ?

— Peut-on en vouloir à un homme qui morfle deux bastos hors série en vos lieu et place ? Cela dit, votre version du mec beurré qui décide de jouer « Tintin contre Sherlock Holmes » ne me satisfait qu’à moitié.

— Vous imaginez quoi ? soupire Rameau.

— Des chiées de choses. On a prévenu votre famille ?

— Je suis divorcé. Mon ex a épousé un fabricant de je ne sais pas quoi qui habite Bogota. Quant à mes garçons, l’un est dans une université américaine et l’autre joue de la guitare en compagnie de quinze autres connards dans un merveilleux appartement de dix mètres carrés à Saint-Germain-des-Prés.

— Votre bureau des Champs-Elysées ?

— Oh ! dites, vos services de renseignements fonctionnent vite.

— Je ne m’en plains pas. Alors ?

— Alors quoi ? Où voulez-vous en venir ?

— A ceci : vous semble-t-il possible de passer pour moi pendant quarante-huit heures ? Après tout, c’est vous qui avez pris l’initiative.

— Je veux bien, mais je suis ici pour affaires, j’ai des rendez-vous et je…

— Je ferai prévenir Mme Etoilet, nous trouverons un prétexte pour expliquer votre départ précipité.

Il me file un regard admiratif.

— Et vous connaissez le nom de la petite Anny, par-dessus le marché. Fortiche, l’ami ! Très fortiche.

Je m’abstiens de lui préciser que je connais également de l’intéressée autre chose que son nom.

Son œil se fait malicieux malgré ses souffrances.

— Un conseil d’ami, l’ami : allez donc la prévenir vous-même ; c’est la meilleure baiseuse de toute la Suisse romande.

COUP DE BOURDON

Bon, et alors, il en est où, l’Antonio, petit futé ? Dans quel vilain entonnoir tourbillonne-t-il, pour atteindre quel goulot fétide ?

Me voici à Berne après avoir échappé à deux tentatives d’assassinat. J’ai su faire dévier la première et le sort m’a trouvé in extremis un remplaçant volontaire pour la deuxième.

Ensuite ?

Tout ce bigntz, au lieu de s’éclaircir, s’opacifie. Je suis l’œuf d’opaque ; le glandu de l’histoire. Une affaire à mourir debout dans des gogues suisses, lesquels sont plus propres que la cuisine de bien des restaurants français.

Je capitule les péripétances précédentes.

Un diplomate indien a découvert un secret soviétique, il promet à un collègue anglais de le lui révéler, mais se fait arrêter aussitôt.

Fait unique — et trop unique pour être crédible —, il s’évade de sa geôle, parvient à gagner l’aéroport et à se loger dans le train d’atterrissage d’un zinc en partance pour la Suisse.

L’invraisemblance augmente. Un monsieur faisant dans la diplomatie internationale ne peut ignorer qu’à l’altitude où vole un grand jet, la température n’est pas supportable. Avant de commettre cette folie, il a écrit un mystérieux message avec son sang ; message dans lequel il est question de moi. Abasourdissement du fameux commissaire San-Tonio, lequel n’a jamais entendu parler de ce Stone-Kiroul.

Le « fugitif-entre-guillemets » est retrouvé mort ; son message est dépêché à 1’I.S. britannouille. Les Services de Sa Majesté, épaulés par les Services français, me convoquent. Personne ne pige la signification du message. Alors on décide que je vais me rendre au chevet de Stone-Kiroul dont on a tu la mort, histoire de voir ce qui se passera. Je. Illico, je suis filé par un tueur à gages qui, à la première occase, m’abat. Mais l’Antonio, génial, se tire les pattounes de la béchamel et c’est lui qui déguise l’agresseur en hamburger.

A peine débarqué à Berne, un gonzier me contacte pour me dire que le colonel Müller des Services suisses veut me rencontrer. Je vais dans un restaurant où un rancard m’est donné, en même temps qu’un avertissement : me méfier d’un couple d’Asiatiques. Je prends note.

Sortant du Grossbitrhof je rencontre inopinément ( ?) un vieux dingo du nom de Rameau, nous buvons un pot, échangeons quelques propos d’après-boire et je le quitte pour me rendre au rendez-vous de Müller. Ce con de Rameau me filoche, répond à l’appel qui m’est adressé et se fait tirer dessus par une belle gonzesse apparemment made in Asie.

Devant trois décis de fendant, je tente de faire un peu de ménage dans tout cela.

Je gamberge pêle-mêle, car on réfléchit toujours dans le désordre ; c’est seulement ensuite, pour rapporter ses conclusions, qu’on classe ses pensées dans un ordre soi-disant chronologique.

Selon moi :

A : Ce sont les Popofs qui ont placé Stone-Kiroul dans le train d’atterrissage après l’avoir obligé à écrire ce message.

Dans quel but ? Et pourquoi y suis-je mentionné ? Là, je donne ma langue aux chattes ; l’avenir nous éclairera sans doute, sinon mon éditeur dénoncera notre contrat et je n’aurai plus que la ressource de publier des poèmes à compte d’auteur.

B : Des agents, dits secrets, qui ne sont ni russes, ni anglais, ni français, ont appris « l’évasion » de Stone-Kiroul et, le croyant encore vivant, ils tentent de l’approcher. Ils n’y parviennent pas. Par contre, quand ils me voient ressortir de sa chambre, ils décident de me liquider. Pourquoi ? Parce qu’ils pensent que l’Indien a pu me confier un secret d’Etat. Alors, on doit immédiatement me réduire au silence.

Version plausible.

Ils me ratent et j’atteins Berne sans autre encombre.

C : Le grand vieux qui me parle de Müller était-il réellement mandaté par celui-ci ?

Probablement.

D : La note figurant au menu du Grossbitrhof émanait-elle aussi de Müller ? Je le pense. Nota : pourquoi le grand vieux ne m’a-t-il pas directement fixé le rendez-vous du Ran-Tan-Plan ? Il fallait donc auparavant que je passe par ce restaurant ? Pour me désigner à quelqu’un ou pour me désigner quelqu’un, en l’occurrence le couple de Jaunes ? A voir…

E : L’attentat perpétré au Ran-Tan-Plan n’est certes pas le fait du colonel Müller ; selon moi, « on » a eu vent du rendez-vous aux toilettes prévu pendant les attractions, et « on » m’a fait demander avant celles-ci afin de me liquider. C’est Rameau qui a écopé.

Conclusion : la tueuse ne me connaît pas, sinon elle n’aurait pas tiré sur ce vieux melon.

F : Et maintenant ?

Alors là, mon pote… Alors là…

En accord avec les amis suisses, on va annoncer à la presse que c’est le commissaire San-Antonio qui a été agressé hier dans la boîte de nuit. Les autres seront-ils dupes ? N’ai-je pas déjà d’autres anges gardiens au fion ? On verra bien. Il n’empêche que j’aimerais bien rencontrer le colonel Müller. Pourquoi Demussond m’a-t-il déclaré que c’était trop compliqué pour l’instant ?

Je sors mon élégant Caran d’Ache laqué et me mets à griffonner sur un bout de papelard le message rédigé avec le sang de Stone-Kiroul. Je l’ai appris par cœur, mais j’ai besoin de le voir écrit : Prévenir P. J. France San Antonio. V 818 Stocky Pied.

Il n’y a pas de tiret à San Antonio, mais tout le monde l’oublie et je le lis souvent mon blase, amputé de ce petit signe, en caractères importants dans les baveux, ce qui me rend triste.

Pourquoi adresser aux Services britanniques un message qui m’est destiné ? N’eût-il pas été plus logique de me le faire parvenir directement ?

Je me verse une rincelette de fendant dans ce minuscule verre dont usent les Suisses pour déguster leurs vins blancs. Le liquide d’or pâle mousse légèrement, je dirais plutôt qu’il frise, en dessinant un motif de bulles lilliputiennes en forme d’étoile.

Certains lisent dans le marc de café. Me mettrais-je à lire dans le fendant valaisan ?

Brusquement, une certitude me saute dessus comme une puce dans une culotte de vieillarde. Depuis le début, je la traînais confusément dans les communs de mon esprit ; et la voici, superbe, à poil, rayonnante, bien en chair, qui s’ébroue au soleil de la réalité : Cette affaire ne me concerne pas. Je n’ai rien à voir dans ce micmac russo-britannique. Il y a maldonne ! Une confusion m’a fait embrigader de force dans ce big circus ; mais à l’origine le gentil commissaire San-Antonio (avec tiret, je vous conjure) n’a rien à branler avec Stone-Kiroul.

Reste à piger pourquoi il fallait « prévenir P. J. France San Antonio ».

S’agit-il d’un message codé ? D’une rencontre de mots ? Et voilà qu’à présent une tripotée de vilains ne rêvent que de me faire passer l’arme à gauche.

J’achève mes trois décis. Il fait beau. La dame Etoilet faisait admirablement l’amour. Berne a quelque chose de rassurant, comme un coffre-fort suisse. Les habitants vaquent d’une allure mesurée : Dieu est avec eux !

Pourquoi est-ce « le black-out complet » sur le colonel Müller, pour reprendre la phrase exacte de mon ami Demussond ? Comment se fait-il que mes drivers parisiens ne puissent entrer en contact avec leur correspondant helvétique ? Tu ne trouves pas ça bizarre, toi, joufflu ?

Je quitte ma table pour me rendre au téléphone du troquet. Maman m’a toujours enseigné que les solutions les plus simples étaient les bonnes.

J’empoigne l’annuaire des téléphones de Berne et me mets à folâtrer du regard dans une colonne de « Müller ». J’ignore le prénom du mien, mais sa profession est assez particulière pour que je puisse espérer. Et, fectivement, je pique droit sur un Conrad P. Müller, officier, domicilié Tumlagratt Strasse 8. Je note son bigophone et me mets à turluter aussitôt, mais cela sonne bizarrement. A croire que sa ligne est en dérangement. C’est un peu comme la sonnerie occupée, mais lointaine et plaintive.

« Bon, me dis-je, puisque tu n’as rien à foutre en dehors d’Anny Etoilet et que c’est déjà fait, tu vas rendre une visite au colonel, des fois qu’il serait at home (de Savoie). »

Tumlagratt Strasse est une rue des quartiers résidentiels, en dehors de la ville. Tu passes devant la fosse aux ours, emblème du canton, tu suis les voies du tramway sur ta gauche et tu te pointes enfin dans un coinceteau peinard, bien arborisé, où d’opulentes propriétés crépies dans les tons vert pâle se succèdent sans bruit derrière murs et grilles. Comme mon bahut ralentit, j’avise quelques voitures noires groupées dans la rue du colonel. Pour tout te dire, ne rien te cacher et être franc avec toi en toute sincérité, lesdites bagnoles stationnent devant le 8. Quelques gendarmes gris palabrent en bordure de la grille. Je m’approche d’eux et les aborde civilement puisque je ne porte pas d’uniforme. J’ai droit à une rapide tournée de saluts militaires, secs mais courtois.

— Pardonnez-moi, messieurs, leur dis-je en bon allemand, savez-vous si le colonel Müller se trouve chez lui ?

Le plus gradé du lot jette un regard semi-circulaire sur ses compagnons, puis me demande d’un ton raide comme la justice de Berne :

— Pourquoi voulez-vous savoir cela ?

— Parce que j’aimerais le rencontrer.

— A quel sujet ?

— Ma foi, monsieur, c’est à lui que je souhaiterais expliquer l’objet de ma visite.

Le gradé dit quelque chose en suisse-allemand à l’un de ses hommes, lequel se dirige vers la maison. Les gendarmes cessent de parler ; comme tous les policiers de la planète, ils possèdent l’art subtil de marquer de l’hostilité sans proférer une broque. Un moment s’écoule de la sorte. On entend un ramage d’oiseaux en provenance d’une immense volière édifiée au fond du parc. Ici, tout est sérénité : les hommes, les ours, les oiseaux et le ciel qui les recouvre.

Le messager revient, flanqué d’un bonhomme corpulent et chauve, aussi sympa à regarder que du coulis de tomate sur une robe de mariée. Une cicatrice violette sinue de sa pommette gauche à son menton. Son regard n’a jamais dû se poser sur une fleur, un bébé, une jeune fille ou un San-Antonio, sinon il ne serait pas pétri d’une telle fumiardise définitive.

Il me revolvérise d’une œillée brutale.

— C’est vous qui voulez voir le colonel Müller ?

— Oui, monsieur. Cette requête constituerait-elle un délit ?

— Qui êtes-vous ?

Manière de planifier la situasse, je lui produis ma brémouze.

— Commissaire San-Antonio, de Paris. Je devais contacter le colonel.

Mon turlututucuteur fait relâche, mais sans se départir de son air malsain.

— Suivez-moi.

Nous marchons à la couette lélette en direction du perron. Il entre dans la vaste maison sage, aux boiseries fourbies jusqu’à l’os. D’autres personnages appartenant à la fonction publique se tiennent dans le hall, compassés. L’un d’eux téléphone à une table logée sous un escalier monumental, les autres chuchotent. Tu croirais une scène de conspiration écrite par Ionesco.

Mon chauve, qui ne sourit pas, attend que la ligne soit libérée, après quoi il se jette sur le téléfon comme une bite de sadique sur un tas de poils et compose un numéro d’un index pesant. Sa jactance est lente. Il est question de moi, je reconnais mon blaze. Il attend un long moment et je ne vois que son large dos, immobile. Ensuite il parle encore, mais brièvement, raccroche et se retourne.

— En effet, dit-il, le Service du colonel Müller est au courant de votre séjour.

Puis il ajoute :

— Malheureusement, vous ne pourrez pas rencontrer le colonel : il est mort cette nuit.

COUP DE JARNAC