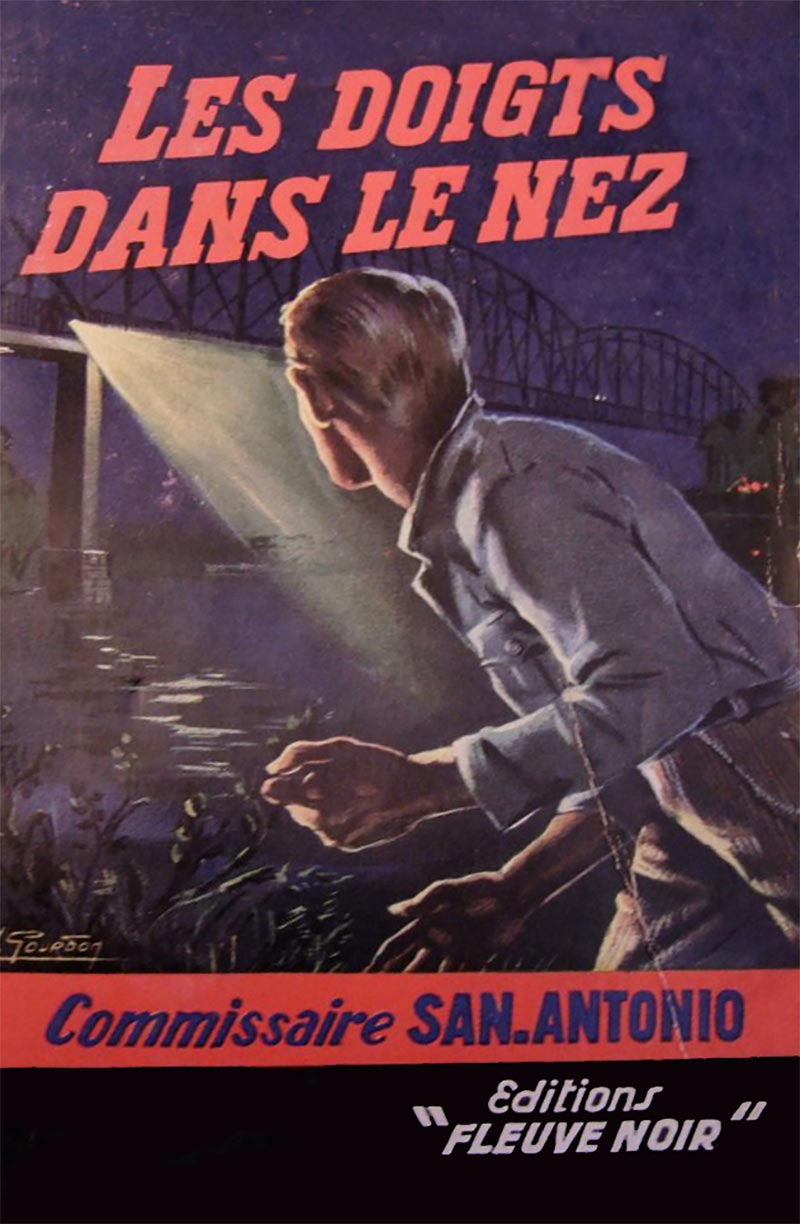

San-Antonio

Les doigts dans le nez

À Jeanine et à Roger.

Télégramme adressé par San-Antonio à ses éditeurs :

Personnages de ce livre fictifs — stop — prière envoyer aux prunes les tordus prétendant se reconnaître — stop — amitiés.

Première partie

Une mesure industrielle pour rien

— Je vous jure qu’il vous va ! assura Fernand Albohaire, mon tailleur et néanmoins ami.

Pinaud, qui s’examinait dans la glace à trumeau, hocha la tête d’un air de doute et fit appel à mon jugement.

— Qu’en penses-tu, San-Antonio ?

Je jetai un regard à ce reflet de l’élégance masculine que me proposait le miroir. J’avais amené Pinaud chez mon pote Albo parce que le chef lui avait reproché sa mise fripée. « Tu seras loqué comme un lord », avais-je promis à Pinuche. Chez Albo, la devise c’est : « Le luxe des Champs-Élysées et les prix du Carreau du Temple ! » Il s’était laissé guider d’un air hermétique jusqu’à ce salon d’essayage en se demandant obscurément si je n’agissais pas dans un but de lucre. Fernand lui avait collé d’autor sur le bâcle un costar marron à rayures blanches comme s’en offrent les instituteurs avant de partir en vacances. Avec ça, Pinuche paraissait avoir gagné le gros lot d’une tombola et, chose curieuse, une fois sur lui, le complet n’avait plus l’air neuf.

— Tu me rappelles un zèbre que j’ai beaucoup aimé, dis-je, évitant le regard implorant de Fernand qui tenait à fourguer ce rossignol.

« Ce costar est à recommander pour les filatures. Avec lui, tu es aussi certain de passer inaperçu qu’un furoncle sur le nez de Martine Carol !

Pinaud fit la moue.

— Je ne supporte pas la rayure, admit-il.

— Tu poses mal le problème, je crois que c’est la rayure qui ne te supporte pas…

Dans la glace, sa pauvre gueule ne se ressemblait plus. Mais, vue à l’envers, elle paraissait tout aussi lamentable que lorsqu’on l’examinait en direct. Sa moustache fanée, ses yeux morts aux paupières en virgule, son teint jaune et ses dents de cheval hépatique (fausses pourtant), ne gagnaient rien au jeu de glace. Ça ajoutait quelque chose d’insolite à sa bouille qui aurait pu servir de couverture à un traité sur « La constipation à travers les âges, du XVIIe arrondissement à nos jours », préface de Daniel Rollmops.

— Je vais vous en faire essayer un autre, trancha Fernand. Je crois que vous devez vous orienter dans les bleus. J’ai justement du Roubaix.

Pinaud se déloqua en nous plaçant le curriculum de son cousin le footballeur qui, justement, avait joué comme ailier dans l’équipe de Roubaix en 1928. Il nous faisait un strip-tease qui aurait fait grimper le prix de la limonade à la Rose Rouge ! J’avais déjà vu des calcifs à fleurs, mais jamais des comme le sien ! Sa bergère avait dû le lui confectionner avec une vieille robe de chambre et elle avait gardé les manches de la première pour servir de jambes au second. Le motif représentait une pluie de roses pompon sur un fond d’azur. Dans l’ensemble et nonobstant l’usage du sous-vêtement, il n’était pas sans évoquer la petite sainte Thérèse de Lisieux.

Fernand, qui radinait avec un nouveau complet violet-indigestion, en est resté comme quinze mètres de crêpe de Chine sur un rayon. Il s’est frotté les lampions pour vérifier s’il n’était pas l’objet d’une hallucination.

— La réalité dépasse la fiction ! lui ai-je fait, manière de le mettre à l’aise.

Pinaud s’est introduit dans le nouveau costume. La veste lui descendait aux genoux et son futal ressemblait à deux bandonéons.

— Tu ne le trouves pas un peu grand ? m’a-t-il demandé.

— C’est une simple question de retouches, s’est empressé d’affirmer Albo.

Pinaud se faisait des mines devant la glace. Ses chaussettes de laine étaient trouées au talon et à l’extrémité du pied. L’ongle en tuile de son gros orteil n’avait pas été taillé depuis plusieurs années et la mère Pinuche ne luttait plus contre lui.

— La couleur me plaît, fit mon éminent collègue.

— Tu aimes les aubergines ? demandai-je.

— C’est le bleu mode, coupa Fernand Albohaire.

— Et puis, repris-je, avec ça tu as un avantage, lorsque le complet est usé on ne s’en aperçoit pas, car neuf il a déjà l’air de l’être !

Fernand soupira :

— Ce San-Antonio, il faut toujours qu’il dise des bêtises !

Avec l’autorité inhérente à sa profession, il commença à tracer des traits à la craie sur l’épouvantail.

— N’en coupez pas trop ! sollicita Pinaud, donnant de ce fait un accord de principe, j’aime mes aises !

— Tu les auras, promis-je. Tu pourras même inviter du monde dans ton complet.

La cérémonie de l’essayage terminée, Fernand proposa un apéritif au bistrot d’à côté. Nous nous y rendîmes sans même laisser à Pinaud le temps de rajuster ses bretelles. Il acheva de se vêtir devant le rade et le Dry Pale qu’on lui servit le tenta tellement qu’il en omit de boutonner sa braguette.

— Tu vas t’enrhumer, fis-je observer finement.

Je remarquai alors que le visage sympathique de mon copain Fernand était noyé de rêve.

— À quoi penses-tu ? lui demandai-je.

Il vida son verre et hocha la tête.

— Faut que je te dise quelque chose.

— Vas-y…

— Pfff, c’est idiot. Tu vas dire que je vais trop au cinéma !

— Accouche, quoi !

Alors il se recueillit pour préparer les mots. L’instant était solennel. Pinaud en profita pour ôter son râtelier dans lequel une molaire en porcelaine avait des velléités de fuite. En parfait militant du système D, il la bloqua avec une particule d’allumette et enfourna le total d’un geste automatique, tellement automatique même qu’il se gourra et mit le râtelier à l’envers, ce qui lui donna immédiatement l’air d’un vieux lapin.

Moi, je biglai Fernand. Fernand est un homme posé qui, en dehors de son peigné pure laine, ne vend pas de salades.

Il paraissait grave et ça m’intéressait.

— Voilà, attaqua mon ami. Tu sais que j’habite la banlieue…

— Je sais…

— Fontenay-sous-Bois, pour préciser.

— C’est un coin charmant.

— Non loin de chez moi, il y a une maison en construction. Depuis six mois les travaux ont été abandonnés parce que le propriétaire est entré dans un pylône à haute tension au volant de sa bagnole et le chantier tourne au terrain vague…

— Écris au ministère de la Reconstruction, coupai-je. Il te répondra peut-être avant que la maison soit achevée.

Fernand haussa les épaules.

— Il ne s’agit pas de ça ! Figure-toi qu’un matin, il y a environ trois mois, j’ai vu une voiture dans le chantier… J’ai cru qu’elle appartenait à un maçon venu là pour continuer les travaux, seulement personne ne travaille dans la propriété et, depuis les trois mois, la bagnole s’y trouve toujours…

J’ai regardé Pinaud. Il venait enfin de rétablir l’ordre dans sa boîte à ragoût et, satisfait, demandait à la patronne du bar si elle ne pouvait pas lui fournir une aiguillée de fil noir pour recoudre l’agrafe de son falzar. Navré par cette indifférence de mon collègue, je me suis rabattu sur Fernand.

— Tu veux dire que la voiture est abandonnée ?

— Elle en a tout l’air ! Je n’ai vu personne auprès d’elle…

— C’est peut-être quelqu’un qui la gare là, en douce ?

— En ce cas, ce quelqu’un s’en servirait de temps en temps !

— Il se peut que ce soit une voiture volée !

Mon pote le tailleur s’est épanoui. Je venais d’exprimer le tréfonds de sa pensée.

— C’est ce que je pense…

— Qu’est-ce que c’est comme voiture ?

— Une vieille Celtaquatre noire… Très fatiguée, je t’assure !

— Tu as relevé son numéro ?

— Non, mais j’ai regardé tout de même la plaque. Elle est immatriculée dans l’Isère… Et c’est un vieux numéro car il comporte encore les lettres.

J’ai secoué la tronche.

— Signale le fait à ton commissariat…

— Mais je l’ai fait !

Du coup, il m’intéressait.

— Et alors ?

— Ils ont pris note… J’ai rencontré le secrétaire de police hier, à la boucherie et je lui ai demandé s’il avait du nouveau. Il m’a dit que la voiture en question n’a jamais été signalée comme volée…

Comme je ne me manifestais pas, il a murmuré :

— Tu ne trouves pas ça mystérieux, toi ?

— Apparemment, si !

Pinaud, à cet instant, a poussé un juron retentissant parce qu’il avait cousu sa chemise après son pantalon en fixant l’agrafe baladeuse.

— J’ai pas mes lunettes, expliqua-t-il. Ma femme me les cache toutes les fois qu’elle fait du poisson !

Fernand ne sourit même pas. L’auto, sans jeu de mots, lui trottait par la tête.

À moi aussi. Je crois vous avoir parlé par ailleurs de mon sens olfactif qui me permet de renifler les histoires louches. J’en avais les naseaux exacerbés.

— On peut la reluquer, cette calèche ?

— Viens déjeuner à la maison…

La proposition m’agréait, car j’avais campo ce jour-là. Et puis j’aime bien Fernand parce que c’est le genre de gars qui, s’il a des idées préconçues, les garde pour lui.

— Ça joue !

En homme courtois, Albo a demandé à Pinaud s’il voulait se joindre à nous. La vieille cloche a hésité. Il avait du turbin pressé. Il a sorti de sa poche un carnet graisseux comme un repas de cochon et l’a feuilleté lentement. Chaque page avait son étoile de graillon.

— Pinaud, lui ai-je dit en montrant le carnet, débarrasse-toi d’un préjugé qui te coûte cher, emploie plutôt Astra !

Comme il est toujours en retard d’une question, c’est à celle de Fernand qu’il a répondu.

— Je regrette : j’ai un interrogatoire à quatorze heures !

Nous l’avons laissé because l’heure de la tortore carillonnait à plein chapeau à tous les bons clochers et jusque dans nos estomacs.

* * *

Oui, cette fois-ci, c’est exactement de la façon qui suit que le bidule a commencé. J’attire votre attention sur l’innocence du hasard qui choisit pour se manifester les faits les plus menus et les moins sociaux, tels qu’une observation du Vieux sur la mise négligée de Pinaud.

La foire à la ferraille

Elle n’était pas laubée, la tire dénichée par Albo. Le gonze qui l’avait moulée làga ne devait pas avoir emporté de regrets car on pouvait estimer qu’elle avait terminé sa brillante carrière, la Renault ! Durant ses vingt ans d’existence, elle en avait becqueté de la distance, la pauvrette. Quinze fois on avait dû lui changer son train de chaussons, et les soupapes avaient dû être tellement rodées qu’il n’en restait plus ! Pourtant, quand j’ai eu actionné douze fois le démarreur, elle a toussé comme Pinuche quand son catarrhe le travaille. J’ai vérifié le réservoir de tisane, il ne restait presque plus d’essence. Depuis que le char d’assaut se trouvait en congé de maladie, la sauce qui pouvait y subsister s’était évaporée.

Fernand, qui me regardait œuvrer, avec un brin de dévotion et trois kilos cinq cents de respect, comme on regarde un toubib ausculter votre bonne vieille moman, m’a proposé, la voix humide :

— J’ai un jerrican à la maison…

— Va le chercher…

Je n’avais pas l’intention de m’inscrire aux Vingt-Quatre Plombes du Mans avec cet os, mais, accaparé par ce petit mystère de l’auto abandonnée, je tenais à vérifier plusieurs points, notamment si elle était capable de fonctionner. Le zig qui l’avait carrée dans ce chantier avait pu tomber en rideau à proximité et l’avoir soustraite aux interdits de stationner en attendant de venir la récupérer ?

Fernand y est allé de ses dix litres de bouillon. Comment qu’elle s’est régalée, la Renault ! Elle demandait que ça pour recommencer une seconde existence ! Les pistons faisaient bien un bruit qui n’était pas sans évoquer un sac de ferraille dévalant un escalier, mais c’était de la broutille. Telle que, elle pouvait encore balader du bonhomme !

Le fait qu’un peu d’essence subsistait dans le réservoir et compte tenu du phénomène de l’évaporation et du temps passé depuis qu’on l’avait remisée ici, il fallait écarter aussi la possibilité d’une panne d’essence.

— Qu’en penses-tu ? m’a demandé Fernand.

J’ai haussé les épaules, mécontent. Je ne pensais rien. J’avais un joli pacson de coton à la place du cerveau… Ça me filtrait vachement la gamberge !

Je me suis mis à l’examiner en détail, de l’intérieur. Les banquettes crevées bavaient un crin empestant le moisi et, çà et là, des ressorts à boudin pointaient comme des champignons après une averse. Fallait être Charpini pour voyager là-dedans ! Les poches à soufflet des portières contenaient une vieille carte départementale de l’Isère que je me suis empressé de déployer en espérant y trouver des indices… Mais seules les mouches s’étaient manifestées sur la carte, la criblant de localités sans nom ! Outre cette édition de la maison Michelin, les poches contenaient aussi des outils de première nécessité, un boîtier rouillé de lampe électrique, et la plaque d’identité du propriétaire qui, justement, faisait défaut sur le tableau de bord. C’était une plaque de cuivre bouffée par le vert-de-gris. Je l’ai astiquée sur la banquette pour pouvoir déchiffrer les caractères qui s’y trouvaient gravés. J’ai lu :

Auguste Viaud

7, boulevard Rey — Grenoble

Fernand s’impatientait. Il voulait mon diagnostic.

— Alors, San-Antonio ?

— On a déjà le nom du proprio de l’engin, y aura pas besoin de faire des recherches à la préfecture de Grenoble…

— Qu’est-ce que tu vas faire ?

— Moi, rien… Si : je vais passer un coup de grelot à l’un de mes collègues de Grenoble pour lui signaler la présence de ce véhicule ici !

Mon pote était déçu. Il avait trop bouquiné Fantômas et il s’imaginait que j’allais me carrer une plume dans le dos et cavaler dare-dare sur le sentier de la guerre !

J’ai soulevé les banquettes, histoire de vérifier si rien ne clochait par là. Je n’ai trouvé que de la bourre d’étoffe, de la saleté et de la moisissure…

— T’as vu le coffre ? m’a demandé mon ami.

— Momente !

Je suis descendu et j’ai contourné le bahut. Il avait triste allure. Les ailes pendaient comme celles des canards, et la peinture noire cédait toute surface à la rouille.

J’ai actionné la poignée du coffre, mais c’était midi pour l’ouvrir. On avait fermé à clé et le temps, joint à l’humidité, avaient soudé la porte du coffre. Malgré mon sésame qui a la réputation d’ouvrir toutes les serrures, y compris celles des ceintures de chasteté, ç’a été macache !

— Rien à faire, hein ? a soupiré Albo.

— Bouge pas, il faut toujours opposer la force à la force !

Sur le plancher avant de l’auto, j’avais renouché des démonte-pneus. À l’époque où la Renault avait été mise en circulation, les conducteurs réparaient eux-mêmes leurs boudins quand ceux-ci exhalaient le dernier soupir. Faut dire qu’il n’y avait pas lerche de garages le long des routes ! On emportait son essence dans la malle avec une lanterne à acétylène pour parer au manque de lumière. Et quand on n’avait pas de flotte à mettre sur le carbure de la loupiotte, ma foi on pissait dessus, soit dit sans vous offenser ! Le bon temps, quoi !

Maintenant, l’humanité est devenue un projectile. Lorsqu’on boit de la bière au buffet d’Orly, on l’évacue dans les closets de Karachi, c’est la vie !

J’ai cramponné un démonte-pneu et je suis revenu à la malle. C’était bien du tintouin pour ballepeau, mais dans mon turf, on ne néglige jamais rien. J’ai engagé l’extrémité recourbée de la tige d’acier sous la poignée du coffre, dans le trou où la serrure s’enclenchait. J’ai pris appui sur le pare-chocs et je me suis mis à pousser de tout le poids de mes cent-soixante-dix livres ! Ce panneau résistait. Avant guerre, on faisait des trucs costauds, croyez-moi. C’était pas de la quincaillerie qui se gondole lorsqu’on éternue.

— Attends, m’a conseillé Fernand, on va mettre tous les deux le pied sur le levier…

Comme il ne pèse pas un duvet, lui non plus, ç’a été radical : le couvercle de la malle a fait camarade avec un bruit d’explosion.

Une odeur fadasse s’est alors répandue à la ronde. Une odeur étrange qui me rappelait quelque chose… Je me suis penché au-dessus de l’ouverture béante et j’ai su ce que l’âcre remugle évoquait en moi : une tombe !

J’avais fait une descente dans un caveau de famille une certaine nuit, et c’était bien la même odeur doucereuse et écœurante que je retrouvais ! Une odeur qui parlait à la viande !

Fernand est devenu d’un joli vert olive.

— Mais…

Il n’a pas pu en dire davantage… Au pas de course, il caltait à l’intérieur de la maison inachevée pour appeler « Hugues ». Fallait en effet avoir le palpitant bien arrimé pour supporter le spectacle !

Dans le coffre, il y avait la carcasse d’un homme… Un peu avancé pour son âge, le défunt ! Il ne restait de lui que le squelette… Un squelette vêtu d’un costume noir moisi… Il avait sur le crâne une couronne de cheveux blancs et il portait des lunettes. Elles avaient tenu parce que les branches étaient à crochet souple et qu’elles s’étaient soudées au crâne du zig… Jusque-là, j’avais vu pas mal de cadavres dont certains dans des états effroyables. Mais, je l’avoue, je n’avais jamais vu un mort aussi hallucinant, aussi tragi-comique que celui-là… On eût dit une caricature de la mort. Il ne faisait pas vrai ! Il était plié en deux, les jambes remontées, dans la position d’un fœtus et, dans le fond, c’était bouleversant de voir qu’un homme avait en quelque sorte bouclé graphiquement la boucle de sa durée humaine.

Ne pouvant supporter davantage l’odeur sournoise, j’ai laissé retomber le couvercle du coffre.

J’étais sérieusement sonné par cette trouvaille. Elle me paraissait inouïe… Ceci pour une raison bien simple, mon expérience en matière criminelle m’avait fait comprendre au premier coup d’œil que ce mort était depuis des années dans le coffre !

Ça n’était pas la première fois que je dénichais un macchabe dans une malle d’auto, mais c’était la première fois que j’en trouvais un y ayant séjourné si longtemps.

Fernand rappliquait avec des yeux qui se croisaient les bras.

— On peut dire que tu as eu la main heureuse, ai-je soupiré. Quand tu joues les Sherlock, tu ne fais pas la demi-mesure !

— C’est épouvantable ! Il est mort, hein ?

La question était si saugrenue que je n’ai pu contenir mon hilarité. C’était contagieux, probable, car il s’est lui itou fendu le pébroque : la réaction, quoi !

— On l’aurait découpé dans de la tôle ondulée qu’il ne serait pas plus mort, ai-je certifié. Et ça fait un sacré moment, tu peux me croire. S’il a oublié de fermer le gaz en partant, ses héritiers auront à casquer une note salée !

— Qu’est-ce qu’on fait ?

— T’as pas un fond de cognac ?

Ça s’imposait, en effet. Nous avons moulé le corbillard pour regagner son pavillon. Sa charmante épouse nous a fait un grand sourire.

— Alors, cette auto abandonnée ? s’est-elle écriée. Vous en avez retrouvé le propriétaire ?

— Peut-être, ai-je soupiré. C’est même un type pas bruyant du tout !

Fernand a versé deux solides rasades de gnole dans des verres ballons et ça nous a redonné la notion des réalités. Il ne restait plus qu’à prévenir la Grande Maison Poulet et réclamer un légiste, because le voyageur sans bagages de la Renault n’était à prendre qu’avec des pincettes !

Que d’os ! Que d’os !

Favier, l’assistant du médecin légiste (absent de Pantruche), est un garçon sérieux au visage constellé de taches de son, comme s’il avait piqué une tronche dans le panier à Deibler.

Il passe une blouse blanche, boutonnée sur l’épaule, qui le fait ressembler à un coiffeur de l’élite, et enfile des gants de caoutchouc.

Deux poulardins ont étalé le défunt sur une grande toile cirée blanche, à l’intérieur de la maison en construction. Ces préparatifs ne sont pas sans évoquer quelque bizarre pique-nique. Seulement, comme plat froid, on est servi…

Lorsque le binoclard est déposé sur la nappe, le toubib se met à table. Il commence par examiner les fringues pourries et les ôte par lambeaux qu’un aide glisse dans des sacs de Cellophane. En secouant un morceau d’étoffe, un objet plat tombe à terre. C’est le gars moi-même qui le ramasse. Il s’agit d’un portefeuille. Je l’ouvre et j’y déniche des fafs humides. L’écriture des pièces d’identité est pâlotte, mais déchiffrable pourtant. Je lis « Auguste Viaud, 7, boulevard Rey, Grenoble ». Donc, je ne me suis pas gourré en présumant (toujours ce bon vieux renifleur de première classe !) que le mort était bien le proprio du teuf-teuf !

La pièce est un permis de conduire. À la date de naissance, je lis : « 21-4-93 à Voiron, Isère ».

Ça et une photo jaunie représentant une vieille dame assise dans un fauteuil avec près d’elle un affreux chien frisé, constitue le contenu du larfouillet.

Nanti de ces tuyaux, je m’approche du toubib qui est occupé à jouer aux osselets.

— Comment ça se passe, Favier ?

Il siffle La Fille de Mme Angot et met un moment à répondre.

— Je viens de trouver des balles à l’intérieur de la cage thoracique et dans le crâne…

— Combien ?

— Voilà la huitième !

Je tique !

— Huit balles ! Mais on a voulu le transformer en presse-purée, ce pauvre type ! Des balles de quoi ?

— De fusil… Je les examinerai postérieurement… Vraisemblablement, ce bonhomme a été passé par les armes, voyez, le temporal est fracassé et il a une balle de revolver dans le citron !

— Le coup de grâce, alors ?

— Oui. Mais c’était du luxe car, avec les pruneaux qui lui ont farci la viande, il devait être mort au moment où on lui a fait ce dernier cadeau.

Fernand, qui musarde dans le secteur, une boutanche de whisky en main, ne pense plus du tout à ses costars… Ses trouvailles vont l’orienter vers le lardeuss en sapin, parole ! Du reste, quand on bigle des oripeaux comme ceux que le toubib vient de découper sur le marchand d’osselets, on est dégoûté des fringues pour le restant de ses jours.

Favier ne paraît pas le moins du monde écœuré. La viande froide, ça le connaît… Notez qu’en fait de bidoche, y en a pas lourd sur la bascule dans le cas présent ! Il est tout juste bon à faire du bouillon gras d’os, l’Auguste Viaud ! Je regarde ce pauvre chéri. Je ne peux retenir un sourire car franchement, entre nous et entre deux guerres, je peux vous certifier qu’il est du genre comique, le vieux macchabe, avec sa couronne de tifs et ses bésicles…

Je montre les pare-brise à lampions au légiste.

— Vous ne trouvez pas curieux, Favier, qu’on ait flingué ce chinois et qu’il ait conservé ses lunettes ? Merde, une valda dans la tempe, ça doit secouer le gadin plus qu’une migraine, non ? Voyez, les verres ne sont pas même fendus !

Il hausse les épaules, dubitatif comme un canard adulte qui vient de trouver sur le Larousse culinaire la recette du canard à l’orange !

Favier, comme tous les experts, ne se mouille jamais plus haut que les chevilles. Ces gnaces qui marnent dans l’hypothèse ont conscience du terrain dangereux… L’hypothèse, c’est glissant comme de la peau de banane.

— Vous savez, fait-il, il y a des phénomènes comme ça… Partant de ce principe, je suis à même de vous donner ma version sur l’origine de la Terre et l’intelligence des gardiens de la paix !

— Il y a longtemps qu’il a becqueté ce plomb ? je demande encore.

— Une quinzaine d’années…

— Il a la digestion laborieuse, ce gnaf, hein ?

— Un peu…

Les copains de l’identité se la radinent avec leurs flashes, et c’est la mitraillade… L’arrivée des journaleux ne fait que renforcer la distribution de magnésium. On se croirait à Monaco un jour de mariage princier ! Fernand, l’auteur de la trouvaille, pose pour la postérité, deux doigts passés dans le décolleté de son falzar…

Je m’approche de lui.

— Ça n’est pas encore Napoléon, lui glissé-je, mais ça n’est déjà plus Bonaparte… Tchao, mec, je me brise…

— Comment, tu ne restes pas à dîner ?

— Excuse du peu, mais un squelette au repas de midi suffit à mon petit appétit… Et puis j’ai une rididine qui attend ma relance !

Il sourit.

— Avec toi, dit-il, la gaudriole ne perd pas ses droits !

Je lui en serre cinq et je retourne à mon bolide.

* * *

Il fait un temps délicat qui vous masse le battant au gant de velours… Les arbres sont en fleurs, le soleil aussi et les nanas commencent à prendre leurs oripeaux en léger. Le grand décarpillage débute… Rien de tel pour vous faire penser que perpétuer l’espèce est un devoir catégorie A ! J’ai justement embrayé avec une jolie gosse, hier soir, et en la quittant après un premier mimi-mouillé, je lui ai balancé un rembour que je tiens à honorer (non pas de Balzac, mais de ma présence).

La dulcinée précitée marne en qualité de secrétaire chez un producteur de films. C’est une dame jolie comme un cœur quand il est dessiné par Peynet et qui, deux fois par semaine, va chez Georgel se faire friser la trentaine.

On s’est rencontrés simplement, et je n’ai rien fait pour chercher à lui plaire. Simplement elle oubliait un gant sur une table du Paris. Je lui ai cavalé au panier pour lui rendre son bien. Elle a dit merci, moi j’ai dit le reste. Et, une heure plus tard, je la débarquais devant sa lourde après lui avoir fignolé mon patin d’attaque numéro 1 (modèle 1942, comportant le titillement gingival, avec appui sur les prémolaires).

Je la retrouve au Paris, sirotant nonchalamment un verre d’eau gazeuse. Comment vous dépeindre le lot ? C’est le genre de petite femme adultère qui a un mari dans les voyages, un compte en banque toujours vide et trois garde-robes pleines de fringues.

Elle est châtain cuivré, avec une bouche un peu trop grande peut-être, mais ça n’est pas un mal, des yeux noisette, rieurs, et des contrepoids magistralement équilibrés.

Elle porte un tailleur de toile gris clair avec des gants orange itou le sac et les pompes ! Sur le caillou, une espèce de feuille de laitue en paille tango lui tient lieu de chapeau. Soit dit en passant — et en français pour en faciliter la compréhension, il n’y a qu’à Paris qu’on trouve des bibis pareils ! Tous les détritus d’étoffe, de paille ou de carton-pâte sont baptisés chapeaux et vendus comme tels à des nanas qui vont jusqu’à se les filer sur le dôme ! C’est beau, Paris… La ville des bluffeurs, des artistes modestes (venez à ma petite réception intime : y aura Jean-Claude Pascal, France Roche et la télévision !) et des chèques sur quoi on devrait faire imprimer les premières mesures de Cavalerie légère !

Je m’incline sur sa main gantée et lui catapulte mon sourire crépusculaire mis au point par Colgate. Elle en est chavirée… Je dépose ma partie inférieure sur le siège voisin du sien et je lui bonnis un compliment suave sur sa toilette, sa beauté, son rouge (qui n’est peut-être pas du Rouge Baiser, mais qui le sera avant longtemps) et la délicatesse de son teint.

Elle prend tout ça en vrac, me signe un reçu et se met à m’entreprendre sur son boulot. C’est la pommade avec ces nistounes qui grattent. Faut toujours qu’elles vous racontent leur turbin en fin de journée.

Celle-là est fiérote de ses prérogatives. C’est elle qui a préparé le contrat de Lolo dans Brioche, sadisme et constipation. Pour vous dire… Et il paraît que son patron, Heiffimowitchi, le célèbre producteur français, est un être exquis… Trois ans de taule avec sursis seulement, je vous le fais remarquer… Et membre bienfaiteur pour l’arbre de Noël des agents de police ! Il verse au denier du culte de sa paroisse et il ne refusera jamais de serrer la main à un pauvre. En plus de ça, des goûts modestes, que dis-je… ascétiques ! Une minable Jaguar de l’année dernière… Un pauvre château en Normandie et un hôtel au Bois… La simplicité faite homme, quoi ! Gentil avec tout le monde… Toujours un canapé disponible pour les starlettes qui se trouvent mal dans son burlingue. Elles sont pas plutôt entrées qu’il les fait mettre à leur aise ! Et quelquefois il en engage une… Sans la payer, bien sûr, on ne peut tout de même pas proposer la gloire et le pèze en même temps, ça ne serait pas convenable ! Et avec ça parlant un russe sans défaut. Quelqu’un, quoi ! Une personnalité ! Mieux : une figure !

J’en ai le tympan ravagé. Je profite de ce qu’elle reprend sa respiration pour douiller le loufiat et la cramponner par une aile.

— Vous êtes libre ce soir ? lui demandé-je.

Elle me répond qu’elle est libre jusqu’au mercredi matin neuf plombes, ce qui représente trois jours pleins puisque nous sommes samedi… Je lui en demande la raison, celle-ci est au nombre de deux, comme dirait un mathématicien de mes ennemis. Primo, mardi est férié et elle fait le pont ; deuxio, son jules est parti dans les Landes pour acheter de la résine, alors qu’il est si simple de s’en procurer chez tous les bons droguistes du quartier !

Ça me fait penser que pour mégnace aussi c’est vacances !

Je me fais suave et velouté.

— Dites, chère vous, que diriez-vous d’un petit voyage, histoire de respirer la nature reverdie ! Moi, j’aime le printemps quand il est taillé dans la masse !

Elle commence par me débiter les sucreries d’usage, comme quoi ça ne serait pas convenable, comme quoi elle est fidèle à son mari et bien entendu, ces objections ayant été balayées par mes soins, elle finit par me demander où nous pourrions aller.

— À Grenoble, fais-je.

Elle sursaute comme si on avait accordé le droit d’asile dans son slip au troisième bataillon de fourmis à pied !

— Si loin, mais vous n’y pensez pas ?

Elle se figurait, la candide, que je lui proposais la botte dans une hostellerie de Meudon ! Alors là, elle se collait le médius dans l’orifice ! D’abord, j’aime pas le gothique, et ensuite je suis pas le genre de cave qui véhicule des pétasses en grande banlieue pour se donner l’illusion de vivre une autre vie !

Je la moleste.

— Écoutez, Nicole… (elle s’appelle Nicole)… Je vais vous déposer chez vous afin que vous preniez votre brosse à dents et je cours chercher la mienne… On se retrouve dans soixante minutes et on se taille à fond de ballon… On pieute à Saulieu, comme deux chérubins… Demain à midi, on envahit Grenoble… On vadrouille dans les environs… Téléphérique, vue sur les Alpes homicides et tout ! Lundi, repos dans la verdure… Mardi, on rentre avec les éponges gorgées d’air… C’est pas la vie bien comprise ?

Elle admet et on réalise mon plan. La môme Nicole y apporte deux variantes, c’est-à-dire qu’elle me retrouve deux plombes plus tard, et qu’outre sa brosse à dents, elle emporte deux valtouzes de fringues…

Tout de même, à huit heures, nous stoppons dans les environs de Fontainebleau, chez un pote à moi qui prépare le poulet à la crème comme un pape ! Et à minuit, un grand hôtel de Saulieu nous loue une chambre à deux lits donnant sur la cour…

C’est un instant émouvant que celui du dodo. On est gênés, curieux, anxieux… Mais tout se passe bien. Probable qu’avant de se marida, la Nicole a eu une conversation complète (avec planches dessinées et projections en couleurs naturelles) avec madame sa mère, parce que pour la question elle est championne ! Son marchand de résine n’a pas dû l’entretenir à la fainéantise ! Il est abonné à Mes délices, le gars… Un zig qui apprend des trucs pareils à sa bergère est un bienfaiteur de l’humanité. Les amants de madame devraient fonder un club pour lui rendre hommage et signer des pétitions afin de lui faire décrocher la Légion d’honneur !

Nous ne nous endormons pas avant trois heures du mat, c’est vous dire que nous passons le programme complet, sans coupures !

Et c’est un salopard de coq qui nous réveille le lendemain en faisant le mirliflore sur un tas de fumier.

Petit déjeuner au page ; bain en commun, carambolage aquatique… Nous nous relingeons et, fouette cocher ! En route pour la capitale du Dauphiné !

La petite secrétaire de production ne regrette pas le voyage. Elle tient sa tête appuyée sur mon épaule pendant que je conduis… Ça me gêne un peu dans les virages ou pour passer les vitesses, mais si je l’envoyais se faire voir, elle penserait que je n’ai pas la reconnaissance du calbar… C’est une des différences fondamentales entre la femme et l’homme.

Après les vols planés avec atterrissage sur l’édredon (train d’atterrissage rentré), les bonshommes n’ont plus qu’un souci : vite retourner à leurs pensées, à leurs soucis, à leurs occupations… Ils redeviennent admirablement, brutalement eux-mêmes, alors que les souris au contraire se mettent à jouer Carmen en VistaVision sur écran panoramique ! C’est la grande roucoulade reconnaissante, l’intense soupir libéré, la pâmoison du second degré… Les serments au subjonctif présent ; les caresses agaçantes, celles qui ne vous émoustillent plus, mais vous chatouillent ou vous cassent les noix !

Ce qui plaît le plus aux mâles chez ce que les gens de la bonne société appellent « les professionnelles de l’amour » et ceux de la mauvaise « les gagneuses », c’est qu’après, elles ont plus hâte encore que vous de filer au labeur. Elles vous dispensent du sirop de pomme !

Pour rétablir ce bon équilibre dont j’ai le souci constant, j’oriente le bla-bla sur des choses sérieuses. Elle me parle de son foyer, de la bagnole de son mari qui roule plus vite que la mienne, de son mixer neuf et de l’intérêt qu’a une Parisienne à acheter ses fourrures au moment des soldes. Ces considérations nous mènent jusqu’à Chagny… Elle passe alors à son masseur qui lui fait des trucs contre la cellulite et nous en avons jusqu’à Mâcon. Puis c’est la vacherie de son amie Barbara, une grande bringue qui fait du rentre-dedans à son jules, et ça nous permet d’atteindre Grenoble commodément.

Une fois dans la capitale du Dauphiné, nous retenons une carrée dans un chouette petit hôtel peinard, avec fenêtre sur les glaciers étincelants et je dis à ma doudoune qu’une balade à pince s’impose, because j’ai besoin de me faire circuler le raisin après cette longue station assise. Moi je suis comme les pompes à essence : j’aime la position verticale !

Nicole est une fille épatante, en ce sens que sa docilité n’a d’égale que son initiative au lit.

Nous voilà partis, vous l’avez deviné, à la recherche du boulevard Rey que je n’ai pas la moindre peine à découvrir.

Au numéro 7, j’abandonne Nicole un instant sur le trottoir sous le prétexte fallacieux de me rancarder sur un aminche et je demande après M. Auguste Viaud…

La personne que j’interviewe est une bonne dame de mise austère qui doit gratter comme chaisière à l’église du coin. Sa moustache brune, son air sévère, ses cheveux tirés comme la culotte d’un toréador racontent mieux sa vie qu’elle ne le ferait par le verbe.

— Pouvez-vous me dire si M. Viaud habite toujours ici ?

Ça la commotionne comme si je lui proposais les attributs de Pierre le Grand conservés dans de l’alcool à 90°.

— Mais monsieur ! grince-t-elle.

Sa voix me fait penser à un mauvais frein de vélo actionné dans une descente.

J’attends la suite de son exclamation. Elle arrive en bagage accompagné.

— M. Viaud est mort, balbutie-t-elle avec ce ton de fausse commisération qui fait le charme des vieilles morues dessalées à l’eau bénite !

— Voyez-vous ! m’exclamé-je, toute affaire cessante.

Mon air apitoyé s’harmonise avec son expression contristée. Une vraie statue du deuil, cette personne ! Vouée au crêpe noir, même si elle s’appelle Georgette ! Je l’imagine, petite, en classe, déjà cafardeuse, déjà en boule contre la moitié de l’humanité et pleurant des larmes de crocodile sur l’autre moitié ! Elle me botte, comme disent les égoutiers. C’est l’éternelle veuve dans toute sa tristesse. Quand elle serre la pogne de quelqu’un, c’est comme si elle lui présentait des condoléances. Toujours en rogne, toujours en berne, faite pour apprendre des morts et pour noyer les petits chats de la voisine, faisant la toilette des cadavres d’amis plus souvent que la leur, sentant le bois vétuste, la tristesse et le renfermé, ce sont les bouffeuses de joie de notre civilisation !

Je sens qu’elle va m’en bonnir un paquet sur le petit copain à Fernand.

— Il est mort ! fais-je en examinant la grosse verrue à aigrette qui lui décore le menton.

Elle passe en première et donne un coup d’accélérateur.

— Oui… Et… de façon très pénible…

— Un cancer ?

Elle secoue son chignon hérissé d’épingles.

— Non…

Mon ignorance la tourmente comme une envie d’aller donner dix francs à une gardienne d’édicules.

— Comment se fait-il que vous ignoriez son décès ?

— Voilà vingt ans que je suis parti aux colonies… Je viens juste de rentrer et…

Elle me regarde… Mes trente-cinq carats sont légers… J’y suis allé avec la grosse cuiller à pot en prétextant une absence de vingt berges.

Je corrige presto :

— Mon père était administrateur… Il était très lié avec la famille de M. Viaud…

La vioque rengracit :

— M. Viaud a été fusillé pendant la dernière guerre.

Mon visage se voile comme celui de Lakmé.

— Mon Dieu ! m’étranglé-je.

Je poursuis :

— Par les Allemands ?

— Non, par les Français…

— Les maquisards ?

L’Auguste a dû tripoter un peu avec les Chleuhs et il a été vaporisé par la Résistance… Y en a eu d’autres !

Voilà ma perruche qui pince les lèvres.

— Mais pas du tout ! On l’a fusillé en bonne et due forme, après jugement… Il… il faisait de l’espionnage pour l’Allemagne… C’était en 39… En décembre, je crois… On a trouvé un poste émetteur clandestin chez lui et des codes…

Cette fois, ça m’intéresse tout à fait, l’histoire de l’auto abandonnée. Je sens que mon ami Fernand a mis le naze dans une affure de first quality !

Viaud fusillé au fort le plus proche pour espionnage… Et sa carcasse est retrouvée quinze ans plus tard dans la banlieue de Paris !

— Il était marié ?

— Oui… Heureusement, il n’avait pas d’enfants ! Cette pauvre femme… a pu refaire sa vie…

— Avec qui ?

— Elle a épousé un boucher, M. Carotier… Ils viennent de vendre leur fonds et de se retirer sur les bords du lac d’Aiguebelette, en Savoie…

Nanti de ces précieux renseignements, je crois opportun de mouler ce cauchemar ambulant.

— Merci, madame… Ce que vous m’avez appris est bien triste…

Je rejoins miss clavier et je l’emmène faire un viron dans la campagne verdoyante.

Ensuite, comme sur les imprimés de croisières organisées : dîner dans un site agreste, retour à l’hôtel dans le car d’excursions. Jeux de mains… Puis jeux de vilains… Feu d’artifice ! Feu de Dieu ! Salut aux couleurs et dodo l’enfant do par la manécanterie des Petits Tendeurs à la gueule de bois !

Mouche ton nez et dis bonjour à la dame !

C’est le bruit lansquinant de la pluie qui me réveille le lendemain matin. J’ouvre les mirettes sur une épaule de femme ambrée, arrondie, odorante, voluptueuse et, illico, je sens des picotements dans toute ma moelle épinière…

Je file un coup de saveur à mon cadran solaire posé sur le marbre de la table de cheveux. Huit plombes ! Je refrène mes désirs matinaux parce que je me dis qu’une fois réveillée, même de charmante façon, la secrétaire d’Heiffimowitchi (le grand producteur français, l’homme à qui l’on doit tant de succès mondiaux, parmi lesquels Un immeuble signé Léviatan et Avec un J, comme Jules), la secrétaire d’Heiffimowitchi, disais-je, me resterait sur les brandillons pour une longue, pluvieuse et par conséquent interminable journée.

Je commence à gamberger vilain. Je me flanque des coups de tatane au prose, lesquels, pour être moraux, n’en sont pas moins douloureux. J’ai eu, je crois, plus grands yeux que grand ventre, comme dit Félicie, ma brave femme de mère, en embarquant cette pépée pour plusieurs jours. Faut quand même qu’un jour j’achète un ciseau à froid pour me graver dans le ciboulot qu’un zig comme moi ne peut consacrer plus d’une noye à une pétasse… À moins, bien entendu, qu’il n’en soit amoureux… Et ça n’est pas encore le cas !

Bonté divine, qu’est-ce que je vais en fiche, de cette bergère arcadienne ?

Sans bouger, je me fais un petit tableau analytique des différents éléments que je possède concernant le puzzle Viaud. Car il m’intéresse, ce fusillé ! Ça peut vous sembler chnock, mais c’est ainsi pourtant. Entre la belle fille qui sent bon la femme et l’amour et le squelette bouffé aux mites, je n’hésite pas… C’est Anatole qui l’emporte… Ou plutôt Auguste ! Et il a bien une tronche d’Auguste en effet, mon client ! Avec sa tête de mort, ses cheveux en couronne et ses lunettes, je le vois sur la piste d’un cirque, servant de faire-valoir à un clown scintillant !

Auguste ! Non, je vous jure ! Le hasard fait bien les choses !

En loucedé, je sors une quille des toiles et j’aventure un orteil en radar sur la carpette… Je prends contact avec le sol puis j’extrais le solde de mon académie du pageot moelleux. Les volets sont fermagas et ma poulette continue de ronfler comme un départ de course automobile. Je fonce dans la salle de bains, laquelle est heureusement isolée de la carrée par une porte à glissières et j’y accomplis de furtives ablutions. Ensuite de quoi je me linge à la sauvette et je prends mon billet pour une destination inconnue.

Probable qu’elle renaudera, la Nicole, en ouvrant ses lampions ! Mais basta, je m’en tamponne l’arrière-salle avec un archet de contrebasse à cordes !

On a mallé si précipitamment de Pantruche que je n’ai pas pensé à me munir d’un imper. Or il en vase comme vache qui a trop bu de bière. L’arroseur intersidéral fait consciencieusement son turbin, croyez-moi ! Je stoppe devant le seuil de l’hôtel, regardant avec mélancolie ce déluge qui paraît vouloir noyer une seconde fois le monde. Le rideau de pluie est si opaque qu’on n’aperçoit plus les montagnes. Et Grenoble sans les montagnes, c’est comme qui dirait Réaumur sans Sébastopol !

Ma tire est rangée à quelques mètres de là… Comme un gland, j’en ai lourdé les portières, ce qui fait que je suis trempé comme une soupe au lard lorsque je me glisse au volant. Et la pluie d’ici est mouillée, je vous le dis ! Ça ruisselle dans le col de ma limace ; il me semble que mille petits reptiles vont se réfugier sous ma liquette…

Je fais tourner le moulin et je décolle… Au carrefour voisin se trouve un agent en faction. Le pauvre chéri est immobile sous son ciré et la baille pisse de son képi comme d’une gargouille. Elle ruisselle sur son tarin et il la souffle en avançant la lèvre inférieure, ce qui le fait ressembler à un veau marin.

Je stoppe à sa hauteur. Il trouve le moyen de me faire un salut militaire qui lui emplit sa manche droite de flotte.

— Pour aller chez le gouverneur militaire ? je demande.

Il s’attendait à tout sauf à ça… Il se penche pour me regarder. Ma bouille doit lui revenir parce qu’il daigne me répondre :

— La première à droite… Vous traversez la place, c’est la seconde à gauche… Vous verrez…

— Merci…

Je suis les prescriptions portées sur l’ordonnance et au milieu d’une double gerbe d’eau je fais un amerrissage spectaculaire devant le perron d’une bâtisse triste au fronton de laquelle pend un drapeau qui avait bien besoin de ce lessivage[1].

Une pauvre sentinelle rêve aux cuisses de sa payse dans une guérite, en s’appuyant sur un vieux Lebel.

Je jaillis de mon carrosse et je fonce bille en tête vers la porte. En quatre bonds, je gravis le perron. Me voici dans un hall triste qui sent le cuir et la pierre humide. Un militaire habillé en soldat s’annonce, l’air pas content de voir un civil envahir la carrée.

— Qu’est-ce que c’est ? gronde-t-il.

Je produis mon insigne à ce bull-dog qui hoche la tête avec commisération, en se demandant pourquoi un type aussi bien bousculé que le gars San-Antonio s’est engagé dans la sourde au lieu de s’engager dans les tirailleurs sénégalais…

— Vous désirez ?

— Vous devez bien avoir ici quelque chose qui ressemble à un archiviste, non ?

— Je ne vois pas où vous voulez en venir !

C’est sec comme un coup de fouet.

Je prends le mors aux chailles. Ce troufion mal torché me porte ostensiblement sur les précieuses.

À cet instant, un général traverse le hall en promenant un superbe bouvier des Flandres au bout d’une laisse. Il me regarde d’un air morne. C’est un grand diable avec les cheveux en brosse, une moustache grise, deux dents en or et la médaille des poilus d’Orient.

Je moule le soldat et m’approche du galonné.

— Pardon, mon général, vous êtes bien le gouverneur ?

— Effectivement, pourquoi ?

Ce gnard doit être un sang bleu… Il s’exprime avec courtoisie, mais sans descendre de sur ses grands chevaux… Un rescapé de 89, quoi ! Un des pensionnaires du Temple qui n’est pas resté sur le carreau !

— Je suis commissaire spécial aux services de renseignements et si vous pouviez m’honorer d’un petit entretien, je serais ravi…

Il me sourit, ce qui me prouve que ça n’est pas deux ratiches en gold mais quatre qui lui font miroiter le clavier.

— Veuillez me suivre, monsieur le commissaire…

Je mets une petite caresse affectueuse sur le museau du chien-chien, histoire de faire plaisir au maî-maître… Mais le chien-chien aime pas le poulet et il se met à me grogner après de façon inquiétante.

— Prenez garde, me dit le général, c’est un véritable fauve !

Merci du tuyau… J’ai déjà eu des ennuis avec un berger allemand l’an passé et j’ai pigé ma douleur !

Le général confie la laisse avec ce qu’il y a au bout au planton et m’entraîne vers un bureau aussi solennel qu’une grand-messe chantée à Notre-Dame.

Du lambris doré, de la moulure en plâtre, du tapis vert usé, du mobilier d’acajou faux en pire… Du portrait de militaire… Du militaire !

Je m’insinue dans les brancards d’un immense fauteuil. Il prend place derrière son burlingue et croise ses deux mains blanches conservées dans de la peau de pécari.

— Je vous écoute.

Je me mets au baratin. Le plus simple étant de lui narrer les faits tels qu’ils se présentent, je lui fais un solide résumé de ce qui précède… Il semble prodigieusement intéressé.

— Par exemple, murmure-t-il quand je verrouille mon clapoir. C’est une aventure insensée !

— Oui, c’est pourquoi j’aimerais potasser le dossier de l’affaire. Est-ce possible ?

— Bien entendu.

Il actionne un timbre électrique et un lieutenant s’annonce. Un beau petit blond avec des yeux noyés d’idéal et un uniforme de chasseur alpin.

Il claque des talons comme un miséreux claque des dents en voyant rappliquer l’abbé Pierre.

— Je vous présente le lieutenant Mongin, fait l’étoilé. Il va vous être utile… C’est un garçon très intelligent.

Le petit zigoto rougit et je lui adresse un bon sourire confiant. On refait l’historique de l’affaire au blondinet qui se croit débarqué dans un film policier… Il écoute religieusement.

— J’ai en effet vu ce dossier dans nos archives, dit-il. Je vais le chercher…

Il disparaît. Le général a un geste éloquent pour souligner l’intelligence et l’efficacité de ses subordonnés. J’opine. Nous échangeons quelques considérations sur la flotte qui continue de tomber à pleine bourre. Puis le blondinet se la radine, porteur d’une chemise cartonnée plus poussiéreuse qu’une bouteille de mercurey 1929.

Il souffle dessus, ce qui nous donne droit à un nuage radioactif du plus bel effet et l’ouvre.

Il ne me reste plus qu’à me régaler…

* * *

La tartine n’étant pas mon fort (comme dirait l’Amaury), je vous passe subrepticement sous silence les multiples documents relatifs à l’affaire Viaud.

Je vous la résume avec ce sens de la concision, ce don du raccourci et ce parti pris de condensé qui sont les plus beaux fleurons de mon style et qui font écrire aux critiques des choses tellement élogieuses sur mon compte que je ne puis manger désormais que dans de la vaisselle d’argent.

Donc, passez-vous les étiquettes au rince-bouteille et croisez les bras sur la table, je vous déballe le morcif.

Auguste Viaud était représentant pour la France d’une maison de produits pharmaceutiques de Berlin avant la guerre. Quand en 39 le gros boum-boum est arrivé, nature il a moulé ses purges d’outre-Rhin parce qu’il n’y avait pas mèche d’agir autrement. Il est resté chez lui et s’est adonné aux joies discutables de l’espionnage. Il avait dans son grenier un poste émetteur lui permettant de correspondre par ondes courtes avec les mômes vert-de-gris. Sans doute avait-il pris certains contacts avec les boy-scouts d’Hitler au cours de ses voyages au pays de la choucroute ?… Ayant perdu sa situation, Viaud accepta de trahir sa patrie (ici, coup de clairon)… Son appartement devint un bastion de l’espionnage dans le sud-est de la France…, ou, plus exactement, une sorte de bureau de poste. Différents agents allemands siégeaient chez lui et y centralisaient leurs tuyaux que notre brave Viaud câblait chez les Frizous.

Il s’est fait coincer le plus bêtement du monde, par un voisin qui nettoyait son grenier. Le bonhomme perçut le grésillement du poste… Il crut à un incendie et prévint les pompelards qui se la radinèrent avec la grande échelle pour découvrir le petzouille avec un casque d’écoute sur la coiffe.

Ça relevait de la police montée plus que de la lance à incendie ! Les perdreaux succédèrent aux pompezingues et appréhendèrent l’ancien marchand de lavements germaniques qui se retrouva embastillé avant d’avoir eu le temps de dire ouf !

Ce genre de sport vous menait droit dans la rosée en temps de guerre. Viaud passa au tourniquet et se retrouva un vilain matin adossé à un mur avec un chiffon par-dessus ses lunettes.

Je referme le dossier…

Le petit lieutenant de chasseurs me regarde avec un intérêt à au moins quarante pour cent. Le général dessine un diplodocus sur son buvard…

Je fais claquer mes doigts.

— Où Viaud a-t-il été enterré ?

— La famille a réclamé le corps, dit le petit lieutenant. Sans quoi l’acte d’inhumation figurerait dans dossier.

Je me lève.

— Messieurs, il me reste à vous remercier de votre obligeance !

On se distribue des poignées de pattes et je prends congé des galonnés…

Dehors, le déluge n’a pas cessé. Il vase de la hallebarde en fonte renforcée… C’est le moment de sortir sa panoplie de scaphandrier de l’armoire aux mites !

Je cavale à ma voiture qui, maintenant, brille de tous ses chromes. Il faut une averse pour la laver, la pauvrette ! Songeur, je retourne à l’hôtel. La môme Nicole, repeinte à neuf, y piétine la moquette du hall entre deux plantes vertes aux palmes peu académiques.

En me voyant, elle pousse un cri et se précipite sur moi.

— Mais où étais-tu passé ?

— J’étais aux escargots, petite… J’ai toujours eu envie d’avoir un ranch plein de bêtes à cornes.

Elle me bigle, un brin déroutée.

— Mais tu es tout trempé !

Je ne puis nier l’évidence. Pour me justifier je lui désigne le temps pourri.

— Viens te sécher dans la chambre, tu vas attraper la mort !

La mort, je l’attrape par le collet et je m’explique avec elle. Je sais pertinemment que si je grimpe dans la carrée, la môme Production aura une manière bien à elle de me sécher ! Ces gnères, c’est pétroleuse et consorts ! Il ne faut pas leur promettre la camelote sur catalogue ! Elles sont pour les livraisons express !

Je me cintre.

— Non, t’inquiète pas… Viens, on s’offre une petite randonnée sous la baille !

Elle ne paraît pas enthousiasmée, mais c’est une fifille soumise et elle s’installe près de moi à l’avant de mon tombereau.

Nous traçons sur Aiguebelette. Je connais ce coin ravissant de Savoie. Ça se situe entre Grenoble et Chambéry, au pied du mont Lépine… Il y a un lac bleu (d’Auvergne) dans lequel la montagne mire son front olympien[2].

Tout y est vert, riant, ferrugineux et antidérapant. Nous y parvenons sur le coup de midi (en réalité on devrait dire le coup d’une heure, midi en comportant douze). Je stoppe devant un bureau de poste grand comme une garde-robe et j’interviewe un facteur qui, la sacoche sur les volets mobiles, s’apprête à aller jaffer.

— Chez M. Carotier, s’il vous plaît ?

Il me désigne un tournant de la route.

— La villa au bord du lac. Mon Repos qu’elle s’appelle…

Je le remercie.

— Où allons-nous ? s’informe Nicole.

— J’ai un client dans la région, puisque je suis de passage…

— Tu travailles dans quoi, au fait ?

— Dans les pneumatiques pour roues de brouettes… On vend peu parce que les brouettes n’ont en général qu’une roue… C’est pourquoi je m’accroche à la clientèle.

Comme ça fait deux fois dans la même matinée que je me paie sa hure, elle se renfrogne. J’en profite pour descendre de la voiture après l’avoir serrée contre le talus.

Les braves gens de chez nous

Jolie maison… Style savoyard décadent avec des volets discrètement peints en rouge vif et une plaque d’émail grande comme une vitrine des Galeries Lafayette pour annoncer Mon Repos. Un bouquet de violettes style cimetière orne ladite plaque, laissant envisager que le repos précédé d’un possessif égoïste pourrait bien être éternel.

Je pousse une petite porte à claire-voie et arpente une allée cimentée conduisant à la maison. J’annonce mon académie devant une porte vitrée derrière laquelle un couple est en train de tortorer.

Lui est un gros type rougeaud aux cheveux presque blancs ; elle une dame brune, d’une cinquantaine d’années dûment carillonnées.

En m’apercevant, ils posent d’un commun accord leurs fourchettes. Le gars crie : « Entrez ! », ce que je m’empresse de faire.

— Messieurs dames…

Les gens n’aiment pas qu’on leur tombe dessus quand ils s’empiffrent. Ça les gêne… Les boas sont tous comme ça…

Le gros ventru me le fait savoir au « Qu’est-ce que c’est ? » brutal qu’il m’expédie dans la portion.

Ils ont l’air de deux bons rentiers… Lui, surtout, a un côté bovin qui rassure. Il doit pas être fortiche pour les mots croisés, Carotier ! Son fort, on le devine, c’est le saucisson de Lyon arrosé d’un coup de beaujolpif. Quant à la dame, elle a épousé ce gros sac pour faire une fin douillette. Beaucoup de « malheureuses veuves » se résignent à convoler avec des mirontons pour assurer leurs vieux jours. Qui ne veut pas la faim veut les moyens !

Elle a des yeux comme deux trous dans du papier noir et elle se distend la rétine à me reluquer.

Je m’approche de la table. Sur un dessous-de-plat à musique, un bœuf mode floflotte en répandant une odeur qui donnerait les crocs à un cannibale.

Je renifle.

— Ça sent bon chez vous !

La vioque louche sur mes semelles crêpe qui impriment un quadrillage savant sur son parquet. On voit danser des flacons de cire liquide dans ses prunelles.

Le gros réprime ce que les gens bien élevés nomment un borborygme et les autres un rot.

— Alors ? insiste-t-il.

Je m’ébroue, projetant de la flotte sur le portrait de l’oncle Adolphe qui se fait tartir, toutes moustaches sorties, dans un cadre en coquillages.

— Si vous voulez bien me permettre, fais-je en annonçant ma carte.

Le gros endoffé épelle :

— Police…

La vieille en pâlit un chouïa.

Je tire une chaise de sous la table et m’installe. Pour commencer, je range ma carte dans mon larfeuille.

— Madame Carotier, fais-je, je suis très ennuyé d’avoir à remuer votre passé, mais j’ai quelques questions à vous poser…

Elle a un geste las et résigné. Quelque chose qui signifie : « Je sais, j’ai l’habitude… »

L’ancien louchébem se renfrogne un peu et se croit obligé de prendre un air docte.

En bout de table, il y a un numéro de Rustica et le dernier catalogue de la Manu.

— C’est encore au sujet de ce salopard, fait Lagonfle en extrayant élégamment une particule de bœuf de sa dent creuse.

Il examine le bout de barbaque, le hume avec volupté et le reconsomme incontinent.

— Pourquoi « encore » ? m’informé-je.

Elle hausse les épaules.

— Mon mari ne peut tolérer qu’on évoque mon premier mariage…

L’ancien tueur de ruminants explose :

— Y a pas de quoi être fier, non ? Une ordure comme ton Viaud ! Un marchand de patrie !

L’expression me ravit. Je le calme d’un geste qui, pour ne pas demeurer en reste avec le front de la montagne, est également olympien.

— Monsieur Carotier, je comprends votre ressentiment, mais je vous fais remarquer que le passé est le passé et qu’on ne peut le reprocher à Mme Carotier qui en fut la première victime !

Aussi sec, la vioque me balance un coup de sabord reconnaissant. Elle se dit que je sais causer et que c’est bien agréable de la part d’un condé.

— Voyons, madame Carotier, après que votre premier époux eut été passé par les armes, qu’est-il advenu de son corps ?

Des larmes de honte embuent ses cils.

— Il avait encore sa mère… Elle a insisté pour avoir la dépouille… L’inhumation a eu lieu dans le caveau de la famille Viaud… à Voiron… Ç’a été affreux, nous étions trois personnes en tout et pour tout !

Vous parlez d’une partie de campagne. Des souvenirs pareils ne doivent en effet pas être marrants à cataloguer.

— A-t-il été exhumé depuis ?

— Non, c’est une concession à perpétuité…

— Vous venez de me dire que Viaud avait encore sa mère, ce qui signifie qu’elle est morte depuis ?

— Le chagrin l’a tuée… Elle est décédée en 1941.

— Enterrée aussi dans le caveau ?

— Bien sûr…

J’hésite à formuler les autres questions, parce que je réalise qu’elles vont jeter le merdier dans la strass.

— Madame Carotier, je vous demande de bien réfléchir et de me répondre avec précision… Vous étiez aux funérailles de Mme Viaud mère ?

— Certainement.

— Au moment de l’inhumation, on n’a pas remarqué… Enfin, il n’est rien apparu d’insolite dans le caveau ?

Elle écarquille des orifices commak et son gros podagre en oublie de renauder.

— Comment cela, insolite ?

— Je veux dire, le cercueil de votre premier mari se trouvait toujours à sa place ?

— Mais… bien sûr, quelle question !

Je fais marche arrière…

— Bon. Autre chose, vous possédiez bien une voiture, n’est-ce pas ?

— Oui, une Renault.

— Pouvez-vous me dire ce qu’est devenu ce véhicule ?

Elle hausse les épaules.

— À vrai dire, je n’en sais rien… Vous savez qu’on ne pouvait utiliser les autos particulières pendant la guerre, faute d’essence ?

— Je sais…

— La Renault était remisée dans un hangar que nous avions à l’orée de la ville… Je ne m’y rendais presque jamais… Un jour, j’ai constaté que la voiture ne s’y trouvait plus…

— Et qu’avez-vous fait ?

— Rien.

J’ouvre les gobilles.

— Comment, rien ? Pourtant il s’agissait d’un vol !

Elle soupire.

— Voyez-vous, monsieur, quand on est la femme d’un espion fusillé pour intelligence avec l’ennemi, on n’a guère envie d’aller déposer une plainte à la police pour le vol d’une voiture qui ne peut par ailleurs vous servir !

Elle a raison… Je pige le dilemme.

— Vous n’avez jamais entendu reparler de l’auto ?

— Jamais !

Je me mets à réfléchir. Par une large fenêtre, on découvre le lac. La pluie a brusquement cessé et un pâle soleil s’essaie sur les eaux bleues. Ce paysage est très beau. Carotier soulève le couvercle de la marmite dans laquelle le bœuf commence à se figer.

— Continuez votre repas, dis-je, je n’en ai plus pour longtemps à vous importuner.

— Y a pas de mal, dit le gros. Vous buvez un coup avec nous ?

C’est offert de bon cœur et j’accepte. Son picrate a un goût de vinaigre qui ranimerait un noyé de huit jours. Je le déclare exquis.

— Madame Carotier, après l’arrestation de votre mari, avez-vous jamais reçu la visite de gens… heu… avec qui il travaillait ?

Elle hésite et regarde son second étalon. Le débiteur de viande morte vide son godet.

— Encore un que les Boches n’auront pas ! assure-t-il ostensiblement.

M’est avis que sa bourgeoise ne doit pas l’avoir chouette avec cézigue. Il lui fait payer chérot les couenneries du Viaud, le boucher !

— Répondez-moi, c’est très important…

Elle me trouve gentil pour un poulardin et ça l’encourage.

— Je n’ai pas eu de… visites avant l’invasion… À ce moment-là, des officiers allemands sont venus à la maison…

— Que voulaient-ils ?

— Savoir les noms des policiers qui avaient arrêté mon mari.

Il se fait une légère lueur en moi.

— Et vous les saviez ?

— Non… Ce sont des pompiers qui…

— Je sais…

— Ils ont gardé mon mari à vue en attendant l’arrivée des gardiens de la paix… Ceux-ci ont emmené mon mari au commissariat et puis voilà…

— C’est ce que vous avez répondu aux Allemands ?

— Oui…

— Et depuis ?

— Je n’ai jamais plus entendu parler de rien…

Je crois que ma visite a assez duré. Je lève mes quatre-vingts kilos de charge utile et je repousse la chaise sous la nappe.

Mais les deux rentiers ne me laissent pas évacuer leur territoire de la sorte.

— Qu’est-ce qui se passe ? s’inquiète Carotier. Il y a du nouveau ?

— Non, toujours de l’ancien… C’est la voiture volée qui remet tout en question…

— Vous l’avez retrouvée ?

— Oui : en Seine-et-Oise… C’est bête, hein ?

— Les voleurs sont arrêtés ? demande la dame Carotier.

— Non… l’auto était abandonnée.

J’hésite à parler du contenu macabre. Réflexion faite, je m’abstiens. C’est pas la peine de flanquer un fantôme dans l’intimité de ces braves gens. Ils l’ont eu assez saumâtre comme ça.

Je leur serre la louche et je vais rejoindre ma pauvre Nicolette. Pas bileuse, la secrétaire Heiffimowitchi cueille de la violette toute fraîche sur le talus…

— Alors, chérie, ça te plaît, la Savoie ?

— C’est merveilleux !

Nous cherchons un petit restaurant au bord du lac. Une vieille ratatinée nous confectionne une omelette toute aux œufs et nous propose un fromage tout au lait… Repas frugal, mais dont on ne peut nier qu’il est sain.

La Nicole de mes rêves émet le désir de faire une promenade en barque sur le lac… Mais j’ai toujours trouvé idiot de tirer sur une paire de rames. Moi, je n’aime piloter que les véhicules qui vous conduisent quelque part. J’ai horreur des circuits en terrain clos.

— Les barques sont pleines de flotte, chérie, avec tout le bonheur qui a dégringolé ce matin… Viens, je vais te faire le coup du muguet princier…

Je l’entraîne dans le bois, derrière l’auberge… C’est plein de rondins empilés. Je lui fais une pastorale qui la comble de félicité et d’aiguillettes de pin.

S’aimer en regardant un tel paysage, c’est une aventure, croyez-moi. Ce lac, vous parlez d’une salle de bains ! Quand nous avons achevé de faire travailler nos deltoïdes, nous découvrons un brave homme de bûcheron tranquillement assis sur une souche à quinze mètres de nous. Il casse la croûte en se taillant des morcifs de brignolet gros comme le poing. Notre démonstration ne l’a pas affecté outre mesure. Nicole se sauve en poussant des cris d’orfèvre. Moi, pas trop démonté, je me contente d’adresser à notre téléspectateur un salut courtois. Ce salut qu’ont les acteurs après la grande tirade du trois. Il me répond par un hochement de tête aimable.

— Ça va ? me crie-t-il.

— Pff ! fais-je, ça va, ça vient !

Asticot’s house

Comme Voiron se situe entre Aiguebelette et Grenoble, je m’arrête au cimetière de la petite ville en rentrant.

— Tu as encore un client à voir ? ironise Nicole en me voyant stopper devant le club des allongés.

— Oui, dis-je. Un client auquel je veux faire une petite concession.

Elle soupire.

— Je croyais que c’était une escapade amoureuse, en réalité c’est un voyage d’affaires !

Je me renfrogne. Si la donzelle ramène sa fraise, je vais me déguiser en mufle avant longtemps !

Sans répondre, je franchis le portail ouvert à double battant. Justement y a enterrement dans le patelin. Le cimetière est envahi par ce que les journaleux appellent une foule nombreuse. Une boîte en sapin est déposée au bord d’une tombe ouverte et un peigne-cul aux subjonctifs défaillants fait le panégyrique de son occupant. C’est la grosse vente réclame de salades saisonnières… L’instant bref et inévitable où le disparu passe pour un saint. On profite de ce que les assistants ont le traczir de la grande faucheuse pour déverser de l’épithète choisie avec un camion-benne. Après, chacun regagnera son chez-soi, son bistrot, son pied-à-terre, ses habitudes et recommencera à se dire que l’enterré de frais n’était après tout qu’un puant et un va-de-la-gueule, un pauvre mec, un vicelard et que ça lui fait les pinceaux d’être canné après avoir passé des lustres à faire pleurer les noix de ses contemporains !

Je me file en queue de cortège. Le bonimenteur a des trémolos sous la menteuse et les dames de l’assistance reniflent comme tout un groupe scolaire en février.

Le gars déballe des choses immortelles sur un nommé Céleste Courtecuisse que je présume être le défunt. Il bave en sélectionnant les qualificatifs, en faisant accorder les participes, mais en jonglant avec les verbes. Il débloque comme quoi le Céleste Courtecuisse était président de l’Œuvre des farines lactées aux vieillards nécessiteux ; vice-président de celle des unijambistes à la montagne ; trésorier de la Société pour l’eau chaude obligatoire dans les aquariums et enfin vice-secrétaire général adjoint d’honneur de l’Amicale des anciens du train des équipages de la flotte de Voiron. Un personnage ! Mieux : une personnalité ! Pour nous résumer, un cocu quelconque qui, comme tous les bipèdes de la planète, a passé sa petite vie furtive à s’enrubanner d’honneurs puérils !

J’attends que le bavocheur ait fini de passer la brosse à reluire sur le cercueil. On dirait un commissaire-priseur vantant la came qu’il doit brader ! Mais il n’y a que la mort qui soit preneur ! Une fois, deux fois, trois fois ! Adjugé !

Enfin, c’est fini. Le maître de cérémonie offre une tournée générale de goupillon, puis les assistants s’évacuent par la sortie des artistes… La représentation est terminée. Ils s’en vont vers la chaleur, la lumière, l’amour, la becquetance… Vers la vie !

Les deux fossoyeurs se crachent dans les paluches et se mettent à descendre le cercueil dans le caveau des Courtecuisse. J’attends patiemment, à l’écart. Lorsqu’ils émergent du pied à terre, je m’approche d’eux.

Ce sont deux solides poivrots dont les nez n’attendent qu’un coup de peau de chamois pour servir de feu rouge.

— Dites-moi, mes braves, j’ai besoin de vous.

Ils me détronchent sans enthousiasme. Ils ont des casquettes crasseuses, des futals de velours pleins de glaise et de la corne aux pattes. Mon intrusion les agace d’autant plus que la famille de leur petit dernier vient certainement de leur allonger un petit bouquet et qu’ils ont hâte d’avoir achevé le turbin pour écluser le pactole. Tous les pourliches que ces deux bons mecs enfouillent doivent être rapidement convertis en boissons fermentées.

— De nous ? grogne le plus vieux en essuyant d’un coup de coude son front emperlé de sueur.

Je leur mets mon insigne sous le nez.

Ils sursautent :

— Police !

— Oui… Je cherche le caveau de la famille Viaud !

— Y a beaucoup de Viaud dans le pays…

— Celle du fusillé !

— Ah bon… Alors, c’est la deuxième allée, près du mausolée de l’abbé Rétro !

Maintenant le plus duraille reste à formuler.

— C’est pas le tout, mes enfants, il va falloir me l’ouvrir.

Ils se regardent d’un œil incertain, puis se tournent vers moi.

— Vous l’ouvrir ?

— Oui…

— Mais… Et les papiers… On n’ouvre pas un caveau sans autorisation, c’est pas une boîte à sardines !

Ça va être coton de les décider…

Je leur montre ma carte.

— Lisez-la attentivement, vous verrez que je suis commissaire spécial. J’ai donc le droit de vous demander ça… En tout cas, je prends la chose sous mon bonnet…

Ma fonction les impressionne, mais ce que je leur demande les impressionne plus encore.

— Jamais on…, commence le plus jeune.

Je tire mon portefeuille.

— Bien entendu, il n’est pas question que vous travailliez pour la peau. Je suis chargé de vous régler vos frais…

Je sors un billet de cinq raides. Ça les éblouit et ils ont une espèce de soupir rentré.

Le plus vieux se gratte l’oreille.

— Si vous nous signiez une décharge, dit-il, on pourrait peut-être s’entendre…

— Évidemment !

Je prends une feuille à mon carnet mobile et je calligraphie un papier que je date et signe. Ils l’épellent. Le plus vieux hoche la tête, plie le document en quatre, le billet de cinq mille en deux et glisse le tout dans son porte-monnaie.

— Bien, m’sieur le commissaire. On est à vous…

* * *

Ils ne mettent pas longtemps pour desceller la pierre du caveau. Le ciment est effrité et c’est un jeu que de faire sauter ce qui reste.

Une bouffée glacée me fouette le visage. Ça pue le froid, la mort et le bois pourri.

Je m’agenouille dans la terre boueuse et je me laisse glisser chez les Viaud.

— Vous y voyez assez ? s’inquiète l’un des terrassiers.

— Oui, ça va…

Il y a quatre cercueils sur des étagères de ciment. Les dimensions de l’un me font penser qu’il s’agit d’un nouveau-né, un autre est plus récent, si j’en juge à l’état du bois…

Celui d’Auguste Viaud ne peut donc qu’être l’un des deux autres… J’examine attentivement ceux-ci… Et je m’aperçois que les vis fermant celui de droite s’enlèvent facilement. Je déboulonne rapidement et je soulève le couvercle. À l’intérieur de la boîte capitonnée, je ne trouve qu’un oreiller et un drap moisi.

C’est bien ce que je pensais : on a bel et bien embarqué la carcasse du fusillé.

Je rabats le couvercle. Les gueules des deux fossoyeurs s’encadrent dans le rectangle de lumière.

— Il est vide, hein ? fait l’un d’eux.

— Oui…

— On a embarqué le cadavre ?

— À moins qu’il n’ait éprouvé le besoin d’aller se promener ?

Ils se marrent comme deux baleines à un film de Charlot. Ces gens-là vivent avec les morts, et les trépassés ne les impressionnent plus depuis belle lurette. Ce sont des compagnons silencieux d’un commerce somme toute agréable.

Je m’apprête à remonter, mais je sens quelque chose de rond sous mes pieds. Je me baisse pour voir de quoi il s’agit. Au fond du trou, l’obscurité est totale. Je gratte une allouf et, à la lueur bondissante de la flamme, j’aperçois une montre.

C’est une montrouze de gousset, en argent… Le bon oignon de nos pères… Le verre est cassé, les aiguilles tordues, le cadran rouillé. À la boucle au-dessus du remontoir, un morceau de chaîne est encore agrafé.

— Qu’est-ce que c’est ? s’inquiètent les massacreurs de taupinières.

Je glisse l’objet dans ma profonde.

— Rien…

Ils n’insistent pas, me tendent la main et me hissent hors du trou.

Je me trouve nez à nez avec Nicole qui vient d’entrer dans le cimetière, trouvant sans doute le temps un peu long. Elle ouvre grand les yeux, la bouche et, d’une façon générale, la plupart de ses orifices.

— Mais ! Mais ! bêle-t-elle.

Je frotte mes fringues boueuses.

— Merci, les gars, dis-je aux fossoyeurs. À la revoyure !

Je saisis le bras de Nicole. Je dois renifler le cadavre car elle a un mouvement de recul.

— Enfin ! s’écrie-t-elle quand nous parvenons à la voiture. Pourrais-tu m’expliquer ?…

— J’ai toujours rêvé d’avoir un petit trou pas cher, dis-je, comme il y en avait un à vendre, j’ai visité… La situation est belle, la vue imprenable et on y trouve un certain confort, mais c’est vraiment trop humide !

Cette fois, elle ne trouve pas ça drôle et des larmes lui viennent aux yeux.

Alors je lui fais voir ma carte à elle aussi.

— Tu es de la police ?

— Oui, excuse-moi…

— Et tu as une enquête à faire dans le pays ?

— Dix sur dix, tu as trouvé !

Elle se tortille sur ma banquette.

— Mais c’est merveilleux !

— Tu trouves ?

Du coup, je suis le héros. Quelque chose comme Gary Cooper dans Penses-tu, shérif ! Oubliant la désagréable odeur dont mes frusques sont imprégnées, la belle se met à roucouler sur mon épaule.

— Si je m’attendais à ça, gazouille-t-elle. Ah ! par exemple. Mais, dis-moi, que faisais-tu dans ce tombeau ?

— J’étais venu voir un ami, mais par manque de pot je ne l’ai pas trouvé : il a déménagé.

Avec un « C… » comme vous !

Fort heureusement, je me suis muni d’un futal de rechange, ce qui me permet, de retour à l’hôtel, de reprendre un aspect civilisé.

J’ai, en cours de route, dû satisfaire la curiosité de Nicole et lui raconter l’histoire du mort en bagnole par le menu. Elle en est transportée, la souris… Du coup, elle ne pense plus à se faire reluire ! Les questions pleuvent drues ! J’en ai les oreilles rebattues.

À la fin, je lui demande d’y mettre une sourdine afin de me laisser gamberger mon chien de saoul. Le moment me paraît venu de faire l’une de ces mises au point sans lesquelles on n’arrive à rien de positif dans mon métier à la gomme.

Je m’empare d’un stylo à bille et d’un morceau de papier blanc tapissant le tiroir de ma table de nuit. J’écris :

— 1) Auto abandonnée près de chez Fernand.

a) Elle contient le cadavre de Viaud.

b) Elle appartenait à Viaud.

c) Elle avait été volée après l’exécution de celui-ci.

— 2) Femme de Viaud.

a) A su que l’auto avait disparu mais, à tort ou à raison, n’a pas porté plainte.

b) S’est remariée avec un cornichon.

c) A reçu la visite d’officiers allemands qui lui ont demandé les noms des policiers ayant appréhendé son espion de mari.

— 3) Tombe de Viaud.

a) On y a « volé » le corps du fusillé.

b) L’un des ravisseurs a vraisemblablement perdu sa montre au cours de l’enlèvement.

Je vais prendre le bijou dans la poche de mon costar souillé. Oui, c’est sans aucun doute l’un des profanateurs de tombeaux qui l’a perdue. Lorsqu’il a sauté dans la fosse, sa montre est sortie de son gousset et lorsqu’il a fait un rétablissement pour en remonter, l’objet s’est coincé entre lui et la paroi et la chaînette qui le tenait s’est rompue.

Je tourne le bijou entre mes doigts. J’ouvre avec peine le boîtier et, sur la face interne, je constate que des mots y sont gravés.

Je lis cette émouvante dédicace :

À mon cher Jean

sa petite « C »

Voilà qui présente un intérêt certain, y a pas de doute. Nicole, qui en a classe de jouer la Muette, s’approche.

— Alors, mon loup, où en es-tu ?

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais une chose me cavale sur le saint-fiacre, c’est bien cette manie qu’ont les pétasses de vous affubler de petits noms crétins.

Déjà qu’elles vous rendent ridicules en jouant au sifflet dans la tirelire avec votre meilleur pote ou avec le livreur de l’épicemar ! Mon loup ! tu te rends compte, vicomte ?

— Écrase, chérie, avec tes carnassiers !

Outragée, elle empoigne le Marie Claire de service et disparaît dans un fauteuil. Moi, je reprends un à un les éléments que je viens de noter. Chacun contient en soi une signification à dégager. Au boulot, mon pote !

Bon : la bagnole. Ce qui compte, ça n’est pas qu’elle contienne le corps de l’espion, c’est qu’on se soit servi d’elle pour véhiculer le cadavre, vous reniflez le distinguo avec votre nez bouché et votre vue basse ?

Qu’on ait volé l’auto, ça pouvait être une chose. Qu’on ait kidnappé le défunt, ça pouvait en être une autre. Mais que l’enlèvement du second ait eu lieu avec la première, c’est ça le monumental point d’interrogation. Ça m’inciterait à croire que le rapt du cadavre a été accompli par un intime ! Poussons le raisonnement : oh ! hisse.

Nous avons une alternative concernant la date de l’enlèvement. Celui-ci a eu lieu : soit avant l’invasion allemande, soit après ! La Palisse n’aurait pas de conclusion plus pertinente. Seulement, s’il a eu lieu après il faudrait admettre que l’auto avait un permis de circuler puisque les véhicules à essence ne pouvaient circuler sans autorisation.

Fiévreusement, j’écris sur une feuille de carnet :

Vérifier dans archives préfectorales si l’auto de Viaud a eu un permis de circuler temporaire après la défaite.

J’arrive à la veuve maintenant. Qu’elle n’ait pas porté plainte après avoir constaté le vol de l’auto se conçoit en partie, elle m’a fourni une explication qui est très valable. Mais ignorait-elle qu’elle était civilement responsable du véhicule lui appartenant ? Si la guinde occasionnait un sinistre quelconque, c’était elle qui l’avait dans le baigneur ! À notre époque, personne n’ignore ça… Alors ?

Je reste sur mon point d’interrogation.

Qu’elle se soit remariée avec un bon gros louchébem m’inclinerait à la croire lavée de tout soupçon. C’est la réaction logique d’une personne honnête qui veut se laver de l’opprobre…

Je continue à inventorier ma liste. Ah oui : la visite des sulfatés. Ça peut être la clé de toute l’affaire. Pourquoi voulaient-ils savoir les noms des flics ayant arrêté le premier mari de la mère Carotier ? Parce que Viaud avait quelque chose ou un secret en sa possession et qu’ils voulaient rentrer en possession dudit quelque chose. Pourquoi n’ont-ils pas questionné la veuve ni fouillé l’appartement ? Pourquoi lui demander les noms des poulets, comme si une personne qu’on arrête se préoccupait de l’état civil de ceux qui lui passent le cabriolet ! Gros mystère, mes frères ! Si je pouvais l’élucider, je ferais un pas de géant dans ce paquet de cirage !

Je me lève et fais quelques pas en rond dans la piaule. Miss Production de navets me considère avec anxiété. Elle n’ose m’interroger. C’est moi qui parle. Pas pour l’affranchir, je m’en moque qu’elle clabote de curiosité, mais pour m’entendre énoncer des mots précis.

« Je dois moi aussi retrouver ces flics puisque les Chleuhs voulaient leur parler ! »

Je passe ma veste.

— On sort ?

— Non, je sors ; toi, tu m’attends là…

Elle rouscaille !

— Eh bien, heureusement que je ne suis pas mariée avec toi ! Tu as une façon de traiter les femmes !

Je m’approche d’elle et lui mets une grosse caresse sur l’armoire normande.

— Te plains pas, Nicole, tu peux même te vanter d’avoir droit au régime de faveur !

L’époque épique !

Au moment où je franchis la porte du commissariat, on y amène justement un malabar complètement chlass qui crie « mort aux vaches » avec une surprenante voix de basse noble.

Les petits camarades de la maison Poulman essaient de lui faire changer d’avis en lui balanstiquant des grands coups de chaussettes à clous dans la partie de sa géographie qu’il dépose ordinairement sur une chaise. Mais le gros truand se moque des gnons et continue de clamer sa façon de penser.

L’arrivée d’un quidam en pareille conjoncture indispose toujours les archers de chez Plumeau.

Un brigadoche à moustaches me saute sur le derme.

— Qu’c’qu’v’v’lez ? barrit-il.