Schokolade auf Reisen

Alles ist eine Frage der Einteilung. Deshalb bewahren wir in einem nach Fächern eingeteilten Kasten unbrauchbare Geschenke zur künftigen Wiederverwendung auf. Wann immer so ein Geschenk kommt, und es kommt oft, wird es registriert, klassifiziert und eingeordnet. Babysachen kommen automatisch in ein Extrafach, Bücher von größerem Format als 20 x 25 cm werden in der »Geburtstags«-Abteilung abgelegt, Vasen und Platten unter »Hochzeit«, besonders scheußliche Aschenbecher unter »Neue Wohnung«, und so weiter.

Eines Tages ist Purim, das Fest der Geschenke, plötzlich wieder da, und plötzlich geschieht folgendes:

Es läutet an der Tür. Draußen steht Benzion Ziegler mit einer Pralinenschachtel unterm Arm. Benzion Ziegler tritt ein und schenkt uns die Schachtel zu Purim. Sie ist in Cellophanpapier verpackt. Auf dem Deckel sieht man eine betörend schöne Jungfrau, umringt von allerlei knallbunten Figuren. Wir sind tief gerührt, und Benzion Ziegler schmunzelt selbstgefällig.

So weit, so gut. Die Pralinenschachtel war uns hochwillkommen, denn Pralinenschachteln sind sehr verwendbare Geschenke. Sie eignen sich für vielerlei Anlässe, für den Unabhängigkeitstag so gut wie für Silberne Hochzeiten. Wir legten sie sofort in die Abteilung »Diverser Pofel«.

Aber das Schicksal wollte es anders. Mit einem Mal befiel die ganze Familie ein unwiderstehliches Verlangen nach Schokolade, das nur durch Schokolade zu befriedigen war. Zitternd vor Gier rissen wir die Cellophanhülle von der Pralinenschachtel, öffneten sie - und prallten zurück. Die Schachtel enthielt ein paar bräunliche Kieselsteine mit leichtem Moosbelag.

»Ein Rekord«, sagte meine Frau tonlos. »Die älteste Schokolade, die wir jemals gesehen haben.«

Mit einem Wutschrei stürzten wir uns auf Benzion Ziegler und schüttelten ihn so lange, bis er uns bleich und bebend gestand, daß er die Pralinenschachtel voriges Jahr von einem guten Freund geschenkt bekommen hatte. Wir riefen den guten Freund an und zogen ihn derb zur Verantwortung. Der gute Freund begann zu stottern: Pralinenschachtel... Pralinenschachtel... ach ja. Ein Geschenk von Ingenieur Glück, zum Geburtstag... Wir forschten weiter. Ingenieur Glück hatte die Schachtel vor vier Jahren von seiner Schwägerin bekommen, als ihm Zwillinge geboren wurden. Die Schwägerin ihrerseits erinnerte sich noch ganz deutlich an den Namen des Spenders: Goldstein, 1953. Goldstein hatte sie von Glaser bekommen, Glaser von Steiner, und Steiner - man glaubt es nicht - von meiner guten Tante Ilka, 1950. Ich wußte sofort Bescheid: Tante Ilka hatte damals ihre neue Wohnung eingeweiht, und da das betreffende Fach unseres Geschenkkastens gerade leer war, mußten wir blutenden Herzens die Pralinenschachtel opfern.

Jetzt hielten wir die historische Schachtel wieder in Händen. Ein Gefühl der Ehrfurcht durchrieselte uns. Was hatte diese Schokolade nicht alles erlebt! Geburtstagsfeiern, Siegesfeiern, Grundsteinlegungen, neue Wohnungen, Zwillinge... wahrhaftig ein Stück Geschichte, diese Pralinenschachtel.

Hiermit geben wir allen bekannt, daß die Reise der Geschenkpralinenschachtel zu Ende ist. Irgend jemand wird eine neue kaufen müssen.

Der Kaktus im Silberrausch

Eines Tages beschloß ich, meiner Frau eine Freude zu machen und unseren alten, verrosteten Ofen neu anzumalen.

In einem Farbengeschäft in Joffa kaufte ich eine besonders große Dose »echt feuerfesten silbernen Aluminiumlack« und einen mittelgroßen Pinsel.

Zu Hause stellte ich mich schlafend und wartete, bis meine Frau aus dem Haus ging.

Als sie weg war, öffnete ich die Zinndose mit der glitzernd-silbrigen Flüssigkeit darinnen, sorgfältig strich ich den Ofen. Der Lack saß ihm wie angegossen und machte allen Schmutz und Rost vollkommen unsichtbar.

Die Arbeit machte mir große Freude. Ich wartete gar nicht ab, bis »der erste Belag vollkommen getrocknet« war - zufolge der Gebrauchsanweisung dürfte man nämlich erst dann die zweite Schicht auflegen. Ich legte sie, um sicher zu gehen, sofort auf, und die dritte obendrein.

Da meine Hände nun schon sehr kräftig Spuren der geleisteten Arbeit trugen und die Büchse noch nicht annähernd leer war, begann ich Umschau zu halten, ob nicht noch andere Gegenstände in unserer Wohnung eine Verschönerung nötig hätten. Ich fand und lackierte zwei schäbig gewordene Türklinken, einen tropfenden Wasserhahn und drei Aluminiumkochtöpfe, die nachher wie neu aussahen; ferner einen Kaktustopf samt Kaktus, den Küchentisch, zwei Fußschemel, einen Aschenbecher, einen Schuhlöffel und andere Kleinigkeiten. Dann wollte ich aufhören, denn ich hatte das Gefühl, ein wenig zu weit zu gehen. Aber da fiel mein Blick zufällig auf den abgeblätterten Lack meines Motorrads - und binnen kurzem erglänzte das Rad in neuer Pracht. Jetzt gab es für mich kein Halten mehr. Ich verlor jede Selbstbeherrschung und erfüllte mir den lang gehegten Wunsch, das abscheuliche

Linienmuster unseres Kachelfußbodens durch reizvoll unregelmäßige Karos zu ersetzen. Es wurde immer schlimmer. Schon kniete ich aufs neue vor dem Ofen und verpaßte ihm einen weiteren, vierten Silberbelag. Jetzt merkte ich, wie scheußlich es war, nur zwei silberne Türklinken zu haben, und versilberte alle übrigen und die Fenstergriffe dazu. Während ich den Radioapparat lackierte, fiel mir auf, daß meine Schuhe mit silbernen Pünktchen gesprenkelt waren, was nicht hübsch aussah; ich bedeckte sie zur Gänze mit Silber. Wie schön sie doch glänzten! Es ist zum Staunen, daß noch niemand auf den Einfall gekommen ist, Aluminiumschuhe herzustellen. Sie würden zum dunklen Anzug hervorragend passen.

Nachdem ich die achtzehn Bände unseres Lexikons in Silber getaucht hatte, machte ich aber wirklich Schluß und ließ nur noch einigen Stehlampen die Verschönerung zukommen, auf die sie mir Anspruch zu haben schienen. Dazu mußte ich eine Leiter ersteigen. Seltsam: nachher hätte ich schwören mögen, es wäre eine Aluminiumleiter, obwohl ich doch ganz genau wußte, daß es eine gewöhnliche hölzerne Leiter war. Während ich oben stand, verschüttete ich ein wenig Lack auf unseren Teppich. Zu meiner Freude entdeckte ich jedoch, daß der Teppich eine außergewöhnliche Saugfähigkeit für Silberlack besaß.

Als mein Vorhaben, unseren Petroleumofen zu lackieren, bis zu diesem Punkt gediehen war, erledigte ich noch rasch die Regale in unserer Küche, die Handtaschen meiner Frau sowie meine eigenen Krawatten und verwandelte den Kaninchenpelz meiner Schwiegermutter in einen Silberfuchs. Jetzt litt es mich nicht länger im Haus. Vor Seligkeit taumelnd, begab ich mich in den Garten, wo ich ein paar jungen Bäumen täuschende Ähnlichkeit mit kleinen Silberpappeln verlieh und die ersten Silbernelken züchtete.

Beim Versilbern unserer Fensterläden überraschte mich der Briefträger, dem ich durch einen leichten Silberbelag auf den Schläfen zu feinerem Aussehen verhelfen wollte. Aber der arme Kerl begriff das nicht, und er entfloh unter heiseren Schreckenslauten, wobei er eine Menge Briefe auf unserem Silberrasen verstreute.

Ich war gerade dabei, die Wände unserer Wohnung auf den allgemeinen Charakter des Hauses abzustimmen, als die Türe sich öffnete und meine Frau auf der Schwelle stand.

»Entschuldigen Sie«, sagte sie höflich. »Ich muß mich in der Türe geirrt haben.« Und sie wollte wieder weggehen.

Mit knapper Not konnte ich sie zurückhalten, um sie nach und nach davon zu überzeugen, daß sie sich tatsächlich in unserem Heim befinde und daß ich ihr mit diesen kleinen Verschönerungen nur eine frohe Überraschung hätte bereiten wollen. Sie war überrascht, nicht aber froh und ließ mich wissen, daß sie in ein Hotel ziehen würde. Zum Glück konnte sie ihre Sachen nicht packen, weil alle Koffer mit frischem Silberlack bedeckt waren und sich nicht öffnen ließen. Während sie zusammenbrach und haltlos vor sich hinschluchzte, fand ich noch ein wenig Silberlack für ihre Nägel. Dann war die Dose leer.

Wie Amir das Schlafengehen erlernte

Manche Kinder wollen um keinen Preis rechtzeitig schlafen gehen. Ganz anders als unser Amir! Er geht mit einer Regelmäßigkeit zu Bett, nach der man die Uhr einstellen kann: auf die Minute genau um halb neun am Abend. Und um sieben am Morgen steht er frisch und rosig auf, ganz wie's der Onkel Doktor will und wie es seinen Eltern Freude macht.

So gerne wir von der Folgsamkeit unseres Söhnchens und seinem rechtzeitigen Schlafengehen erzählen - ein kleiner Haken ist leider dabei: Es stimmt nicht. Wir lügen, wie alle Eltern. In Wahrheit geht Amir zwischen halb zwölf und Viertel nach zwei schlafen. Das hängt vom Sternenhimmel ab und vom Fernsehprogramm. Am Morgen kriecht er auf allen vieren aus dem Bett, so müde ist er. An Sonn- und Feiertagen verläßt er das Bett überhaupt nicht.

Nun verhält es sich keineswegs so, daß der Kleine sich etwa weigern würde, der ärztlichen Empfehlung zu folgen und um halb neun schlafen zu gehen. Pünktlich zu dieser Stunde schlüpft er in seinen Schlafanzug, sagt »Gute Nacht, liebe Eltern!« und geht in sein Zimmer. Erst nach einer bestimmten Zeit - manchmal dauert es eine Minute, manchmal anderthalb steht er wieder auf, um die Zähne zu putzen. Dann nimmt er ein Getränk zu sich, dann muß er Pipi machen, dann sieht er in seiner Schultasche nach, ob alles drinnen ist, trinkt wieder eine Kleinigkeit, meistens vor dem Fernsehapparat, plaudert anschließend mit dem Hund, macht noch einmal Pipi, beobachtet die Schnecken in unserem Garten, beobachtet das Fernsehprogramm und untersucht den Kühlschrank auf Süßigkeiten. So wird es viertel nach zwei und Schlafenszeit.

Natürlich geht diese Lebensweise nicht spurlos an ihm vorüber. Amir sieht ein wenig blaß, ja beinahe durchsichtig aus, und mit den großen Ringen um seine Augen ähnelt er bisweilen einem brillentragenden Gespenst. An heißen Tagen, so ließ uns sein Lehrer wissen, schläft er mitten im Unterricht ein und fällt unter die Bank. Der Lehrer erkundigte sich bei uns, wann Amir immer schlafen geht.

Wir antworteten: »Um halb neun. Auf die Minute.«

Lange Zeit gab es uns zu denken, daß alle anderen Kinder unserer Nachbarschaft rechtzeitig schlafen gehen, zum Beispiel Gideon Landesmanns Töchterchen Avital. Gideon verlangt in seinem Hause strikten Gehorsam und eiserne Disziplin - er ist der Boß, daran gibt's nichts zu rütteln. Pünktlich um dreiviertel neun Uhr geht Avital schlafen, wir konnten das selbst feststellen, als wir unlängst bei Landesmanns zu Besuch waren. Um 20.44 Uhr warf Gideon einen Blick auf die Uhr und sagte kurz, ruhig und unwidersprechlich: »Tally - Bett.«

Keine Silbe mehr. Das genügte. Tally steht auf, sagt allseits Gute Nacht und trippelt in ihr Zimmerchen, ohne das kleinste Zeichen jugendlicher Auflehnung. Wir, die beste Ehefrau von allen und ich, schämten uns bei dem Gedanken, daß zur selben Stunde unser Sohn Amir in halbdunklen Räumen umherstreift. Wir schämten uns bis halb zwei Uhr früh. Um halb zwei Uhr früh öffnete sich die Tür, das folgsame Mädchen Avital erschien mit einem Stoß Zeitungen unterm Arm und fragte: »Wo sind die Wochenendbeilagen?«

Jetzt war es an Gideon, sich zu schämen. Und seit diesem Abend erzählen wir allen unseren Gästen, daß unsere Kinder pünktlich schlafen gehen.

Einmal erwischte ich Amir um halb drei Uhr früh in der Küche bei einer verbotenen Flasche Coca Cola.

»Warum schläfst du nicht, Sohn?« fragte ich.

Die einigermaßen überraschende Antwort lautete: »Weil es mich langweilt.«

Ich versuchte, ihn eines Besseren zu belehren, führte zahlreiche Tiere an, die mit der Abenddämmerung einschlafen und mit der Morgendämmerung erwachen. Amir verwies mich auf das Gegenbeispiel der Eule, die er schon immer als Vorbild hätte, genauer gesagt: seit gestern. Ich erwog, ihm eine Tracht Prügel zu verabreichen, aber die beste Ehefrau von allen ließ das nicht zu; sie kann es nicht vertragen, wenn ich ihre Kinder schlage. Also begnügte ich mich damit, ihn barschen Tons zum Schlafengehen aufzufordern. Amir ging und löste Kreuzworträtsel bis drei Uhr früh.

Wir wandten uns an einen Psychotherapeuten, der uns dringend nahelegte, die Wesensart des Kleinen nicht gewaltsam zu unterdrücken. »Überlassen Sie seine Entwicklung der Natur«, riet uns der erfahrene Fachmann. Wir gaben der Natur die Chance, aber sie nahm sie nicht wahr. Als ich Amir kurz darauf um halb vier Uhr früh dabei antraf, wie er mit farbiger Kreide Luftschiffe an die Wand malte, verlor ich die Nerven und rief den weichherzigen Seelenarzt an. Am anderen Ende des Drahtes antwortete eine Kinderstimme: »Papi schläft.«

Die Rettung kam während der Ferien. Sie kam nicht sofort. Am ersten schulfreien Tag blieb Amir bis 3.45 Uhr wach, am zweiten bis 4.20 Uhr.

Es wurde immer schlimmer und schlimmer. Amir schlief immer später und später ein. Die beste Ehefrau von allen wollte ihm eine Tracht Prügel verabreichen, aber ich ließ das nicht zu;

ich kann es nicht vertragen, wenn sie meine Kinder schlägt.

Und dann, urplötzlich, hatte sie den erlösenden Einfall.

»Ephraim«, sagte sie und setzte sich ruckartig im Bett auf, »wie spät ist es?«

»Zehn nach fünf«, gähnte ich.

»Ephraim, wir müssen uns damit abfinden, daß wir Amir nicht auf eine normale Einschlafzeit zurückschrauben können. Wie wär's, und wir schrauben ihn nach vorn?«

So geschah's. Wir gaben Amirs umrandeten Augen jede Freiheit, ja wir ermunterten ihn, überhaupt nicht zu schlafen:

»Geh ins Bett, wenn du Lust hast. Das ist das Richtige für dich.«

Unser Sohn machte mit und zwar mit folgendem Ergebnis: Am dritten Tag der Behandlung schlief er um halb sechs Uhr morgens ein und wachte um ein Uhr mittags auf.

Am achten Tag schlief er von zehn vor zehn Uhr morgens bis halb sieben Uhr abends.

Noch einige Tage später wurde es halb vier Uhr nachmittags, als er schlafen ging, und Mitternacht, als er erwachte.

Am siebzehnten Tag ging er um sechs Uhr abends schlafen und stand mit den Vögeln auf.

Und am letzten Tag der insgesamt dreiwöchigen Ferien hatte Amir sich eingeholt. Pünktlich um halb neun Uhr abends schlief er ein, pünktlich um sieben Uhr morgens wachte er auf. Und dabei ist es geblieben. Unser Sohn schläft so regelmäßig, daß man die Uhr nach ihm richten kann. Wir sagen das nicht ohne Stolz. Es ist allerdings auch möglich, daß wir lügen, wie alle Eltern.

»Sag Schalom!«

Die Sache begann damit, daß mein Töchterchen Renana, unsere Jüngste, besonders eilfertig den Stuhl für mich zurechtrückte, kaum daß ich an den Tisch getreten war. Als nächstes erkundigte sich mein Sohn Amir, ob ich vielleicht möchte, daß er meinen Wagen wäscht. Und schließlich überraschte mich die beste Ehefrau von allen mit der Mitteilung, daß ich in letzter Zeit ein paar wirklich hervorragende Geschichten geschrieben hätte.

»Nützt alles nichts«, sagte ich. »Ihr bekommt keinen Papagei.«

Des Übels Wurzel war, daß unser Nachbar Felix Seelig eines Tages einen Papagei nach Hause gebracht hatte, über den meine Familie in helle Begeisterung geriet. Angeblich konnte er mehrere Sprachen sprechen, konnte lachen - ein glucksendes Lachen, so ähnlich wie Graf Dracula, es ist zu komisch, Pappi -und konnte sogar »rrrr« machen wie eine richtige Weckeruhr... »Das mit der Weckeruhr stimmt«, nickte Felix Seelig, als er mir vor ein paar Tagen begegnete, schwarze Ringe unter den Augen von den vielen schlaflosen Nächten. »Wollen Sie ihn kaufen?«

Ich wollte nicht, denn gestern, nach einem gemeinsamen Angriff aller meiner Lieben, hatte ich Zlobniks Tierhandlung aufgesucht und ein Prachtexemplar mit graugrünem Federkleid erworben. »Unter einer Bedingung«, warnte ich den alten Zlobnik. »Das Vieh kann reden, soviel es will - aber wehe, wenn es läutet. Ich wünsche in meinem Haus keine Alarmvorrichtungen.«

Zlobnik gab mir sein Ehrenwort, daß unser Papagei sich wie ein menschliches Wesen benehmen und lediglich reden würde. »Diese grauen Afrikaner sind die gescheitesten von allen«, behauptete er. »Da hat mir neulich ein Polizist, mit dem ich befreundet bin, eine Geschichte erzählt, hören Sie zu. Plötzlich geht bei ihm auf der Wachstube das Telefon, er hebt ab, und der Anrufer meldet, daß soeben eine große Katze in sein Zimmer gekommen ist. Sagt mein Freund: >Na wenn schon. Das ist doch kein Grund, die Polizei anzurufen.<

Sagt die Stimme: >Für mich schon. Hier spricht der Papagei.< Gut, was?«

Nachdem Zlobnik zu Ende gelacht hatte, gab er mir noch einige Ratschläge für die Behandlung des Papageis. Der Papagei, so schärfte er mir ein, sei ungern allein, liebe den Kontakt mit Menschen und lasse sich gern verwöhnen. Ich sollte ihm zuerst beibringen, sich auf meine Finger zu setzen, und erst dann mit dem Sprechunterricht beginnen. Jeder Erfolg sei mit einer Erdnuß zu belohnen, empfahl Zlobnik. »Aber geben Sie acht, daß er Ihnen mit dem Schnabel nicht zu nahe kommt, der kleine Fresser!« schloß er wohlgelaunt.

»Ich übernehme seine Erziehung«, erbot sich mein Sohn Amir. »In spätestens einer Woche begrüßt er jeden Besucher mit einem lauten Schalom, verlaßt euch auf mich.«

Gleich am nächsten Tag setzte sich Amir vor den Käfig, steckte den Finger hinein, schrie auf, weil der Papagei nach ihm gehackt hatte, zog den Finger wieder heraus und begann die erste Lektion: »Sag Schalom! Sag Schalom! Sag Schalom! Sag Schalom! Sag Schalom!...«

Wegen Platzmangel kann ich nicht den vollständigen Text des Unterrichts wiedergeben. Jedenfalls war es Amir, der nachher die Erdnüsse aß. Der Papagei hatte ihn aus glasigen Augen angestarrt, stumm wie der Goldfisch in Zlobniks Tierhandlung, und dabei blieb er. Unsere Besucher hörten von ihm weder ein Schalom noch sonst etwas. »Er ist heute nicht in der richtigen Laune«, murmelten wir verlegen.

Drei Wochen lang hielt Amir durch. Wir unterstützten ihn mit Erdnüssen und Bananen, wir versuchten abwechselnd durch freundlichen Zuspruch und bittere Vorwürfe auf den Vogel

einzuwirken, wir baten und schimpften, wir kitzelten ihn und kratzten ihn - ohne Erfolg. Allmählich begannen wir uns damit abzufinden, daß uns der alte Gauner Zlobnik einen taubstummen Papagei verkauft hatte.

Und dann, an jenem unvergeßlichen Morgen, als mich ein wichtiger Anruf aus dem Ausland erreichte, erklang es plötzlich laut und klar hinter mir:

»Sag! Sag! Sagsagsag!...«

Ich konnte kein Wort verstehen. Immer, wenn ich fragte: »Wer...«, kam vom Papagei: »Sag! Sag! Sagsagsag!...«

Immerhin stand jetzt fest, daß er belehrbar war, daß er sich abrichten ließ, daß er reden konnte.

Amir schwor, dem verdammten Vogel das Schalom-Sagen beizubringen, oder er würde ihm alle graugrünen Federn ausreißen. Er baute in den Käfig ein Tonband ein, das dem widerspenstigen Insassen ununterbrochen dasselbe Wort vorsagte: »Schalom... Schalom... Schalom...«

Das Band lief so lange, bis die Batterie leer war. Nichts geschah.

Aber ein paar Tage später, gerade als im Fernsehen die Abendnachrichten begonnen hatten, erklang es aus dem Käfig:

»Wer! Wer-wer! Werwerwer!«

Was »wer«? Wieso »wer«? Wer »wer«? Erst nach längerem Nachdenken kam ich dahinter, daß es sich nur um meinen Anrufer handeln konnte. Wieder ein kleiner Fortschritt. Wir beschlossen, unseren Papagei fortan Werwer zu nennen. »Man muß«, erklärte ich meiner Familie, »dem Tier ein wenig entgegenkommen, ob es Schalom sagt oder nicht.«

Am folgenden Wochenende erweiterte Werwer sein Vokabular in eine gänzlich andere Richtung:

»Wuff!« bellte er »grr-wauwau.«

Unser Hund Franzi bellte zurück, und seither plaudern die

beiden oft stundenlang miteinander, es sei denn, daß wir Besuch haben. Dann verstummt Werwer sofort.

Andererseits hat er tanzen gelernt. Wenn man ihm »Halleluja« vorsingt und sich dabei in den Hüften wiegt, schaukelt er mit, allerdings ohne zu singen. Er pfeift. Das macht er den Fußballschiedsrichtern nach, die im Fernsehen auftreten. Am liebsten übt er in den späten Nachtstunden, zwischen Sagsagsag und Werwerwer.

Ich ging zu Zlobnik und erhob Klage: »Unser Papagei bellt bei Tag und pfeift bei Nacht. Was ist mit Ihrem Ehrenwort? Ich kann nicht schlafen.«

»Natürlich nicht«, erwiderte der erfahrene Tierhändler. »Sie müssen den Käfig bei Nacht zudecken.«

Und er verkaufte mir eine dicke Plastikhülle, garantiert pfiffdicht. Ich ging nach Hause, stülpte bei Einbruch der Dunkelheit die Hülle über den Käfig, ging zu Bett und schlief wie ein Mehlsack bis 3 Uhr früh, als die beste Ehefrau von allen aufstand und die Hülle wieder entfernte.

»Soll das arme Tier im Gefängnis leben?« fragte sie.

Ihr machte das alle Ehre.

Dem Papagei machte es Freude.

Meinen Schlaf machte es zunichte.

Als Renana sich eine Erkältung zuzog, begann Werwer prompt zu husten. Renana erfreut sich als einziges Mitglied unserer Familie der Zuneigung Werwers. Das zeigt sich immer wieder und hatte eines Tages böse Folgen.

Wenn das kluge Kind Renana allein zu Hause ist, öffnet sie niemals die Türe, ohne vorher mit ihrer lieben kleinen Kinderstimme zu fragen: »Wer ist da?« Einmal aber war Werwer allein zu Hause. An diesem Nachmittag geschah es. Der Mann von der Wäscherei brachte unsere Wäsche und läutete an der Türe. Von drinnen kam eine liebe kleine Kinderstimme:

»Wersda?«

»Die Wäsche«, antwortete der Wäschemann.

»Wersda?« erklang es noch einmal.

»Der Mann mit der Wäsche.«

»Wersda?«

»Die Wäsche!«

»Wersda?«

»Die Wä-ä-sche!«

Wie lange das Drama dauerte, weiß niemand. Als wir gegen Abend nach Hause kamen, fanden wir den Garten voll mit Hemden, Unterhosen und Taschentüchern, überallhin verstreut. Der Mann von der Wäscherei, so hörten wir, war mit einem Schreikrampf und wild um sich schlagend von einem Krankenwagen weggebracht worden...

Vorsichtig betraten wir die Wohnung. Ein heiserer Zuruf begrüßte uns: »Wäsche! Wäsche! Wäschewäschewäsche!...«

Zusammen mit Sagsag, Werwer, Wuffwuff, Wersda und verschiedenen Formen des Hustens ergab das einen recht ansehnlichen Wortschatz. Nur Schalom hat er nie gelernt.

Amir will nicht in den Kindergarten

Als wir Amir zum erstenmal in den Kindergarten brachten, schien er sich dort ungemein wohl zu fühlen, spielte sofort mit den anderen Kindern, tollte fröhlich mit ihnen umher, baute Plastikburgen und tanzte zu den Weisen einer Ziehharmonika. Aber schon am nächsten Morgen besann er sich auf sich selbst: »Ich will nicht in den Kindergarten gehen«, plärrte er. »Bitte nicht! Papi, Mami, bitte keinen Kindergarten! Nein, nein, nein!« Wir fragten ihn nach den Gründen des plötzlichen Umschwungs - gestern hätte es ihm doch so gut gefallen, warum wollte er plötzlich nicht mehr, was ist denn los? Amir ließ sich auf keine Diskussion ein. Er wollte ganz einfach nicht, er weigerte sich, er war bereit, überall hinzugehen, nur nicht in den Kindergarten. Und da er in der Kunst des Heulens meisterhaft ausgebildet ist, setzte er auch diesmal seinen Willen durch.

Das Ehepaar Seelig bemängelte unsere Schwäche, und als wir Amir - der ja schließlich uns gehörte und nicht den Seeligs - in Schutz zu nehmen versuchten, bekamen wir's mit Erna Seelig zu tun: »Lauter Unfug«, keifte sie. »Man darf einem kleinen Kind nicht immer nachgeben. Man muß es vor vollendete Tatsachen stellen. Nehmen Sie den Buben bei der Hand, liefern Sie ihn im Kindergarten ab, und fertig.«

Wir konnten nicht umhin, den Mut dieser energischen Person zu bewundern. Endlich ein Mensch, der sich von Kindern nichts vorschreiben läßt! Wirklich schade, daß Erna Seelig keine Kinder hat.

Mit ihrer Hilfe zerrten wir Amir in den Wagen und unternahmen eine Spazierfahrt, die zufällig vor dem Eingang des Kindergartens endete. Amir begann sofort und in den höchsten Tönen zu heulen, aber das kümmerte uns nicht. Wir fuhren ab. Der Fratz soll nur ruhig heulen. Das kräftigt die Stimmbänder.

Nach einer Weile, vielleicht eine volle Minute später, wurden wir nachdenklich. In unseren Herzen stieg die bange Frage auf, ob er denn wohl noch immer weinte.

Wir fuhren zum Kindergarten zurück. Amir hing innen am Gitter, die kleinen Händchen ins Drahtgeflecht verklammert, den kleinen Körper von Schluchzen geschüttelt, aus dem die Rufe »Mami« und »Papi« klar hervordrangen.

Eine Stunde später wußte man in der ganzen Nachbarschaft, daß Amir zu Hause war und nicht im Kindergarten.

Und dann trat eine Wendung ein. Wir verbrachten den Abend bei den Birnbaums, zwei netten älteren Leuten. Im Lauf der Unterhaltung kamen wir auch auf Amir und das

Kindergartenproblem zu sprechen und schlossen unsern Bericht mit den Worten:

»Kurz und gut - er will nicht.«

»Natürlich nicht«, sagte Frau Birnbaum, eine sehr gescheite, feingebildete Dame. »Sie dürfen ihm Ihren Willen nicht aufnötigen, als wäre er ein dressierter Delphin. So kommt man kleinen Kindern nicht bei. Auch unser Gabi wollte anfangs nicht in den Kindergarten gehen, aber es wäre uns nie eingefallen, ihn zu zwingen. Hätten wir das getan, dann wäre aus seiner Abneigung gegen den Kindergarten späterhin eine Abneigung gegen die Schule geworden und schließlich gegen das Lernen überhaupt. Man muß Geduld haben. Zugegeben, das hat gewisse Schwierigkeiten im Haushalt zur Folge, es kostet auch Zeit und Nerven, aber die seelische Ausgeglichenheit eines Kindes ist jede Mühe wert.«

Meine Frau und ich wurden gelb vor Neid: »Und hat Ihr System Erfolg?«

»Das will ich meinen! Wir fragen Gabi von Zeit zu Zeit ganz beiläufig: >Gabi, wie wär's morgen mit dem Kindergarten?< Und das ist alles. Wenn er nein sagt, dann bleibt's eben beim Nein. Früher oder später wird er schon einsehen, daß man nur sein Bestes will.«

In diesem Augenblick steckte Gabi den Kopf durch die Türe: »Papi, bring mich ins Bett.«

»Komm doch erst einmal her, Gabi«, forderte ihn mit freundlichem Lächeln Herr Birnbaum auf. »Und gib unseren Freunden die Hand. Auch sie haben einen kleinen Sohn. Er heißt Amir.«

»Ja«, sagte Gabi. »Bring mich ins Bett.«

»Gleich.«

»Sofort.«

»Erst sei ein lieber Junge und begrüße unsere Gäste.«

Gabi reichte mir flüchtig die Hand. Er war ein hübscher Kerl, hochgewachsen und wohlgebaut, etwa 1,80 in groß und eigentlich längst erwachsen.

»Jetzt müssen Sie uns entschuldigen«, sagte Vater Birnbaum und verließ mit seinem Sohn das Zimmer.

»Gabi! « rief Frau Birnbaum hinterher. »Möchtest du morgen nicht in den Kindergarten gehen?«

»Nein.«

»Ganz wie du willst, Liebling. Gute Nacht.«

Wir blieben mit der Mutter allein.

»Es stört mich nicht im geringsten, daß er nicht in den Kindergarten gehen will«, sagte sie. »Er ist ohnehin schon zu alt dafür. Nächstes Jahr wird er zum Militärdienst einberufen. Was soll er da noch im Kindergarten?«

Ein wenig betreten verließen wir das Birnbaumsche Haus. Bei allem Respekt vor den erzieherischen Methoden unserer Gastgeber schien uns das Ergebnis denn doch nicht so furchtbar gut. Ich wurde nachdenklich. Immer dieser dumme Kindergarten. Wo steht denn geschrieben, daß es Kindergärten geben muß? Bin ich als kleines Kind vielleicht in den Kindergarten gegangen?

Jawohl. Also?

Wir mußten den Alpdruck endlich loswerden. Am nächsten Tag suchten wir unsern Hausarzt auf, um uns mit ihm zu beraten. Er teilte unsere Bedenken und fügte abschließend hinzu: »Außerdem ist es gar nicht ungefährlich, den Kleinen jetzt in den Kindergarten zu schicken. Wir haben den Erreger dieser neuen Sommerkrankheit noch nicht entdeckt - aber es besteht größte Ansteckungsgefahr. Besonders wenn viele Kinder beisammen sind.«

Das war die Entscheidung. Das war die Erlösung. Zu Hause angelangt, machten wir Amir sofort mit der neuen Sachlage vertraut: »Du hast Glück, Amirlein. Der Onkel Doktor erlaubt nicht, daß du in den Kindergarten gehst, weil du dir dort alle möglichen Krankheiten holen könntest. Die Bazillen schwirren nur so in der Luft herum. Das war's. Den Kindergarten sind wir los.«

Seither gibt es mit Amir keine Schwierigkeiten mehr. Er sitzt den ganzen Tag im Kindergarten und wartet auf die Bazillen. Und er würde um keinen Preis auch nur eine Minute früher nach Hause gehen, als er muß.

Die Schlüssel im Klo

Zum Nachmittagstee kamen die Lustigs, die wir eingeladen hatten, und brachten ihren sechsjährigen Sohn Schragele mit, den wir nicht eingeladen hatten. Aber Schragele war ein netter, wohlerzogener Knabe, obwohl er uns ein wenig nervös machte, da er sich pausenlos in sämtlichen Räumen unseres Hauses herumtrieb.

Wir saßen mit seinen Eltern beim Tee und unterhielten uns über alles mögliche.

Plötzlich hörten wir, daß Schragele, nun ja, die Wasserspülung unserer Toilette in Betrieb setzte.

An sich wäre das nichts Außergewöhnliches gewesen. Warum soll ein gesundes Kind im Laufe eines Nachmittags nicht das Bedürfnis verspüren, auch einmal... man versteht, was ich meine... und warum soll es danach nicht die Wasserspülung... wie gesagt: Das ist nichts Außergewöhnliches.

Außergewöhnlich wurde es erst durch das Verhalten der Eltern. Sie verstummten mitten im Satz, sie verfärbten sich, sie sprangen auf, sie schienen von plötzlichen Krämpfen befallen zu sein, und als Schragele in der Türe erschien, brüllten sie beide gleichzeitig: »Schragele - was war das?«

»Der Schlüssel zum Kleiderschrank vom Onkel«, lautete die ruhig erteilte Auskunft des Knaben.

Frau Lustig packte ihn an der Hand, zog ihn unter heftigen Vorwürfen in die entfernteste Zimmerecke und ließ ihn dort mit dem Gesicht zur Wand stehen.

»Wir sprechen nur ungern darüber.« Herr Lustig konnte dennoch nicht umhin, sein bekümmertes Vaterherz mit gedämpfter Stimme zu erleichtern. »Schragele ist ein ganz normales Kind - bis auf diese eine, merkwürdige Gewohnheit. Wenn er einen Schlüssel sieht, wird er von einem unwiderstehlichen Zwang befallen, ihn... Sie wissen schon... ins Klo zu werfen und hinunterzuspülen. Nur Schlüssel, nichts anderes. Immer nur Schlüssel. Alle unsere Versuche, ihm das abzugewöhnen, sind erfolglos geblieben. Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Freunde haben uns geraten, gar nichts zu unternehmen und das Kind einfach nicht zu beachten, dann würde es von selbst zur Vernunft kommen. Wir haben diesen Rat befolgt - mit dem Ergebnis, daß wir nach einiger Zeit keinen einzigen Schlüssel mehr im Haus hatten...«

»Komm einmal her, Schragele!« Ich rief den kleinen Tunichtgut zu mir. »Nun sag doch: warum wirfst du alle Schlüssel ins Klo?«

»Weiß nicht«, antwortete Schragele achselzuckend. »Macht mir Freude.«

Jetzt ergriff Frau Lustig das Wort:

»Wir haben sogar einen Kinderarzt konsultiert. Er verhörte Schragele zwei Stunden lang und bekam nichts aus ihm heraus. Dann fragte er uns, ob wir den Buben nicht vielleicht als Baby mit einem Schlüssel geschlagen hätten. Natürlich ein Blödsinn. Schon deshalb, weil ja ein Schlüssel für so etwas viel zu klein ist. Das sagten wir ihm auch. Er widersprach; und wir fingen an, darüber zu streiten. Mittendrin hörten wir plötzlich die Wasserspülung: Schragele hatte uns eingesperrt, und erst als nach stundenlangem Telefonieren ein Schlosser kam, konnten wir wieder hinaus. Der Kinderarzt erlitt einen Nervenzusammenbruch und mußte einen Arzt aufsuchen.«

In diesem Augenblick erklang abermals das Rauschen der Spülung. Unsere Nachforschungen ergaben, daß der Schlüssel zum Hauseingang fehlte.

»Wie tief ist es bis in den Garten?« erkundigten sich die Lustigs.

»Höchstens anderthalb Meter«, antwortete ich.

Die Lustigs verließen uns durch das Fenster und versprachen, einen Schlosser zu schicken.

Nachdenklich ging ich auf mein Zimmer. Nach einer Weile stand ich plötzlich auf, versperrte die Tür von außen, nahm den Schlüssel und spülte ihn die Klosettmuschel hinab.

Die Sache hat etwas für sich. Macht mir Freude.

Steaks für Franzi

Wir - die beste Ehefrau von allen, die drei Kinder und ich -nehmen unser Mittagessen jeden Samstag bei Martin&Maiglock ein, und jeden Samstag stellen sie fünf riesenhafte Steaks vor uns hin. Beim erstenmal glaubte ich noch an einen Irrtum oder an eine ausnahmsweise erfolgende Kundenwerbung. Aber es war, wie sich alsbald erwies, keine Ausnahme. Es war die Regel, und sie macht besonders den Kindern schwer zu schaffen. Verzweifelt starren sie auf ihre Teller, die nicht leer werden wollen:

»Mami, ich kann nicht mehr...«

Oder sie weinen stumm vor sich hin.

Und es ist ja wirklich zum Heulen, auch für die Erwachsenen. Denn die Steaks im Restaurant Martin&Maiglock sind besonders gut, und man wird ganz einfach trübsinnig bei dem Gedanken, daß man höchstens die Hälfte aufessen kann und die andere Hälfte zurücklassen muß.

Muß man?

»Warum nehmen wir den Rest nicht mit nach Hause?« flüsterte eines Samstags die beste Ehefrau von allen. »Mehr als genug für ein ausgiebiges Abendessen!«

Sie hatte recht. Es fragte sich nur, wie ihr hervorragender Plan zu verwirklichen wäre. Schließlich kann man sich nicht mit Händen voller Steaks aus einem dicht gefüllten Restaurant entfernen. Andererseits erinnere ich mich mit Schaudern an jene halbe Portion Hamburger, die ich einmal in eine Papierserviette eingewickelt und in meine hintere Hosentasche gesteckt hatte. Auf dem Heimweg tätigte ich einen kleinen Einkauf, wollte zahlen, griff nach meiner Geldbörse und zog eine unappetitliche, klebrige, senfdurchtränkte Breimasse hervor... Nein, dergleichen sollte mir nie wieder passieren. Keine Schmuggelversuche.

Deshalb rief ich Herrn Maiglock an den Tisch: »Hätten Sie wohl die Freundlichkeit, diese Überbleibsel einzupacken? Für unseren Hund!«

Während ich mich noch über meine Idee freute, daß ich Franzi, unsere Hündin, als Tarnung vorgeschoben hatte, kam Herr Maiglock aus der Küche zurück. In der Hand trug er einen gewaltigen Plastikbeutel, im Gesicht ein freundliches Lächeln:

»Ich hab' noch ein paar Knochen dazugetan«, sagte er.

Es müssen mindestens 15 Pfund Elefantenknochen gewesen sein, vermehrt um allerlei Leber- und Nierengewächs und was sich sonst noch an Speiseresten in den Abfallkübeln des Restaurants Martin&Maiglock gefunden hatte.

Wir nahmen den Sack unter lebhaften Dankesbekundungen entgegen, leerten ihn zu Hause vor Franzi aus und flüchteten. Franzi verzehrte den anrüchigen Inhalt mit großem Appetit. Nur die Steaks ließ sie stehen.

Am folgenden Wochenende, um einiges klüger geworden, wollte ich es besser machen: »Herr Maiglock, bitte packen Sie das übriggebliebene Fleisch für unseren Hund ein. Aber geben Sie bitte nichts anderes dazu.«

»Warum nichts anderes?« erkundigte sich Herr Maiglock.

»In unserer Küche wimmelt es von Leckerbissen für Ihren vierbeinigen Liebling!«

Ich erklärte ihm die Sachlage:

»Unser Franzi ist ein sehr verwöhntes Tier. Sie will nur Steaks haben. Nichts als Steaks. Vom Grill.«

An dieser Stelle mischte sich vom Nebentisch her ein lockiger Gelehrtenkopf ins Gespräch: »Sie machen einen schweren Fehler, mein Herr. Sie verpassen dem armen Tier eine denkbar ungeeignete Nahrung.«

Der Lockenkopf gab sich als Tierarzt zu erkennen und setzte, meiner Proteste nicht achtend, seinen Vortrag laut hörbar fort: »Das Ungesündeste für einen Hund ist gegrilltes oder gebratenes Fleisch. Wahrscheinlich wird Ihr Hund daraufhin nicht mehr wachsen. Zu welcher Rasse gehört er?«

»Es ist ein Zwergpudel«, antwortete ich hämisch. »Und außerdem eine Hündin.«

Damit kehrte ich meinem Quälgeist den Rücken und bat Herrn Maiglock, die Steaks, wenn er uns denn unbedingt noch etwas anderes mitgeben wollte, gesondert zu verpacken.

Alsbald brachte Herr Maiglock die sorgfältig in Zeitungspapier eingewickelten Steaks.

»Was soll das?« brüllte ich ihn an. »Haben Sie keinen Plastikbeutel?«

»Wozu?« fragte Herr Maiglock.

Ich schwieg. Wie sollte ich diesem Idioten begreiflich machen, daß ich keine Lust auf Steaks hatte, an denen noch die Reste einer Zeitung klebten?

Auf der Heimfahrt schleuderte ich das Zeitungspaket zum Wagenfenster hinaus.

Aber so leicht gebe ich nicht auf. Am nächsten Samstag erschienen wir mit unserem eigenen Plastikbeutel, und der lockenköpfige Tierarzt mußte in hilflosem Zorn mit ansehen, wie wir das schädliche Material in einwandfrei sauberer Verpackung forttrugen.

Es reichte für drei Tage und drei Nächte. Wir hatten Steaks zum Abendessen, Steaks zum Mittagsmahl, Steaks zum Frühstück. Franzi lag daneben, beobachtete uns aufmerksam und verschmähte die ihr zugeworfenen Happen.

»Ephraim«, seufzte die beste Ehefrau von allen, als wir am Samstag wieder bei Martin&Maiglock Platz nahmen, »Ephraim, ich kann keine Steaks mehr sehen, geschweige denn essen.«

Sie sprach mir aus der Seele, die gute, aus der Seele und aus dem Magen. Auch die Kinder klatschten in die Hände, als wir

Schnitzel bestellten. Und wir bestellten sie sicherheitshalber bei Herrn Martin.

Herr Maiglock ließ sich dadurch in keiner Weise beirren: Nach vollzogener Mahlzeit brachte er einen prall mit Steakresten gefüllten Plastiksack angeschleppt. »Für Franzi!« sagte er.

Von da an hatten wir jeden Samstag das Problem, wie wir die Fleischreste loswerden sollten. Man kann ja auf die Dauer nicht durch die Stadt fahren und Fleischspuren hinter sich lassen.

Endlich hatte ich den erlösenden Einfall. Kaum saßen wir an unserem Samstagmittagstisch, wandte ich mich mit trauriger

Miene und ebensolcher Stimme an Herrn Maiglock:

»Bitte keine Steaks mehr. Franzi ist tot.«

In tiefem Mitgefühl drückte mir Herr Maiglock die Hand.

Am Nebentisch aber erhob sich der Hundefutterfachmann und stieß einen empörten Schrei aus: »Sehen Sie! Ich hatte Sie gewarnt! Jetzt haben Sie das arme Tier umgebracht!«

Rafi, unser Ältester, murmelte etwas von einem Verkehrsunfall, dem Franzi zum Opfer gefallen sei, aber das machte die Sache nicht besser. Die Stimmung war gegen uns. Wir schlangen unsere Mahlzeit hinunter und schlichen mit gesenkten Köpfen davon. Auf dem Heimweg fühlten wir uns wie eine Bande von Mördern. Wäre Franzi tot auf der Schwelle unseres Hauses gelegen - es hätte uns nicht überrascht.

Zum Glück empfing sie uns mit fröhlichem Gebell, wie immer. Es war alles in bester Ordnung.

Aber wir gingen nicht mehr zu Martin&Maiglock und lebten friedlich dahin, unbeschwert von Steakproblemen jeglicher Art. Es gibt ja auch noch andere Restaurants als Martin&Maiglock.

Papi als Schwimmlehrer

Mein Sohn Amir steht am Rand des Schwimmbeckens und heult.

»Komm ins Wasser!« rufe ich.

»Ich hab' Angst!« ruft er zurück.

Seit einer Stunde versuche ich, meinen kleinen Rotschopf ins Wasser zu locken, damit ihn Papi im Schwimmen unterweisen kann.

Aber er hat Angst. Er heult vor lauter Angst. Auch wenn sein Heulen noch nicht die höchste Lautstärke erreicht hat - bald wird es soweit sein, ich kenne ihn.

Ich kenne ihn und bin ihm nicht böse. Nur allzu gut erinnere ich mich, wie mein eigener Papi versucht hat, mir das Schwimmen beizubringen, und wie ich heulend vor Angst am Rand des Schwimmbeckens stand. Mein Papi ist damals recht unsanft mit mir umgegangen.

Aber ich will meinem Sohn nichts aufzwingen, wozu er keine Lust hat. Er soll den entscheidenden Schritt von selbst tun.

»Komm her, mein Kleiner«, flöte ich. »Komm her und sieh selbst. Das Wasser reicht dir kaum bis zum Nabel, und Papi wird dich festhalten. Es kann dir nichts geschehen.«

»Ich hab' Angst.«

»Alle anderen Kinder sind im Wasser und spielen und schwimmen und lachen. Nur du stehst da und weinst. Warum weinst du?«

»Weil ich Angst hab'.«

»Bist du denn schwächer oder dümmer als andere Kinder?«

»Ja.«

»Wovor hast du Angst, Amirlein?«

»Vor dem Ertrinken.«

»Wie kann man in diesem seichten Wasser ertrinken?«

»Wenn man Angst hat, kann man.«

»Nein, nicht einmal dann.« Ich versuche es ihm zu erklären: »Der menschliche Körper hat ein spezifisches Gewicht, weißt du, und schwimmt auf dem Wasser. Ich zeig's dir.« Papi legt sich auf den Rücken und bleibt gemächlich liegen. Das Wasser trägt ihn.

Mitten in diesem lehrreichen und überzeugenden Beweis springt irgendein Idiot dicht neben mir ins Wasser. Die aufspritzenden Wellen überschwemmen mich, ich schlucke Wasser, mein spezifisches Gewicht zieht mich abwärts, und mein Sohn heult jetzt bereits im dritten Gang.

Nachdem ich nicht ohne Mühe wieder hochgekommen bin, wende ich mich an den Badewärter, der den Vorgang gleichmütig beobachtet hat.

»Bademeister, bitte sagen Sie meinem kleinen Jungen, ob hier im Kinderschwimmbecken jemand ertrinken kann.«

»Selbstverständlich«, antwortete der Bademeister. »Und wie!«

So sieht die Unterstützung aus, die man von einem Bademeister bekommt, der doch helfen sollte, Kindern die Angst zu nehmen. Ich bin wieder einmal ganz auf mich selbst angewiesen.

»Ich mach' dir einen Vorschlag, Amir. Du gehst ins Wasser, ohne daß ich dich anrühre. Du gehst so lange, bis dir das Wasser an die Knie reicht. Wenn du willst, gehst du weiter. Wenn du nicht weitergehen willst, bleibst du stehen. Wenn du nicht stehen bleiben willst, steigst du aus dem Wasser. Gut?«

Amir nickt, heult und macht ein paar zögernde Schritte ins Wasser hinein. Noch ehe es ihm bis an die Knie reicht, dreht er sich um und steigt aus dem Wasser, um sein Geheul am Land wieder aufzunehmen. Dort heult sich's ja auch leichter.

»Mami!« heult er. »Mami!«

Das macht er immer. Wenn ich ihn erziehen will, heult er nach Mami. Gleichgültig, ob sie ihn hören kann oder nicht.

»Wenn du nicht sofort ins Wasser kommst, Amir, gibt's heute kein Fernsehen.«

War ich zu streng mit dem Kleinen? Er heult und rührt sich nicht. Er rührt sich nicht und heult.

Ich mache einen weiteren Versuch.

»Es ist doch ganz einfach, Amir. Du streckst die Arme aus und zählst. Eins-zwei-drei. Schau, ich zeig's dir. Eins-zwei-dr...«

Es ist klar, daß man nicht gleichzeitig schwimmen und zählen kann. Niemand hat mich das gelehrt. Außerdem bin ich kein Schwimmer, sondern ein Schriftsteller. Ich kann ja auch nicht gleichzeitig schwimmen und schreiben. Kein Mensch kann das, also bin ich untergegangen.

Mittlerweile hat sich Amir in die höchsten Töne gesteigert und röhrt drauflos, umringt von einer schaulustigen Menge, die mit Fingern auf seinen Vater weist. Ich springe aus dem Wasser und verfolge ihn rund um das Schwimmbecken. Endlich erwische ich ihn und zerre ihn ins Wasser. Dem Balg werde ich noch beibringen, wie man freiwillig schwimmen lernt!

»Mami!« brüllte er. »Mami, ich hab' Angst!«

Das alles kommt mir irgendwie bekannt vor.

Hat mich nicht auch mein eigener Vater ins Wasser gezerrt? Hab nicht auch ich verzweifelt nach meiner Mami gerufen? So ist das Leben. Alles wiederholt sich.

»Will nicht ins Wasser!« heult mein Sohn. »Will Mami«!

Ich halte ihn auf beiden Armen, etwa einen halben Meter über dem Wasser, und schenke seiner Behauptung, daß er ertrinkt, keinen Glauben.

»Eins-zwei-drei«, kommandiere ich. »Schwimm!«

Er folgt meinen Anweisungen, wenn auch heulend. Ein Anfang ist gemacht. Aber da ich ihn nicht das Fliegen lehren will, sondern das Schwimmen, muß ich ihn wohl oder übel mit dem Wasser in Berührung bringen. Vorsichtig senke ich meine Arme abwärts. Amir beginnt zu strampeln und schlägt wild um sich. Von Schwimmbewegungen keine Spur.

»Schwimm!« höre ich mich brüllen. »Eins-zwei-drei!«

Jetzt hat er mich gebissen. Er beißt den eigenen Vater, der für ihn sorgt und ihm nichts als Liebe entgegenbringt. Zum Glück bin ich noch immer stärker als er. Ich zwänge seine Hüften in die eiserne Umklammerung meiner starken Schenkel, so daß sein Oberkörper auf der Wasserfläche liegt, und vollführe mit seinen Armen die vorgeschriebene Eins-zwei-drei-Bewegung.

Eines Tages wird er's mir danken. Eines Tages wird er wissen, daß er ohne meine Fürsorge und meine engelsgleiche Geduld niemals die Wasser beherrscht hätte. Eines Tages wird er mich dafür lieben.

Vorläufig tut er nichts dergleichen. Im Gegenteil, er schlägt seine verhältnismäßig freien Fersen unablässig in meinen Rücken. Vorne heult er, hinten tritt er. Einst war auch mein Vater zwischen den starken Schenkeln meines Großvaters eingeklemmt und hat es überstanden. Auch du wirst es überstehen, mein Sohn, das verspreche ich dir.

Durch den Lautsprecher schallte die Stimme des Bademeisters: »Sie dort! Ja, Sie! Lassen Sie den Kleinen in Ruh! Sie bringen das Kind ja in Lebensgefahr!«

Ich steige mit Amir ans Ufer, lasse ihn brüllen und springe mit elegantem Schwung in die kühlen Wogen zurück, mit einem ganz besonders eleganten Schwung, der mich kühn über die aus dem Wasser herausragenden Köpfe hinwegträgt... weit hinaus in das Schwimmbecken... dorthin, wo es am seichtesten ist... Die Wiederbelebungsversuche des Badewärters hatten Erfolg. »Unglaublich«, sagte er, indem er meine Arme sinken läßt. »Und Sie wollen einem Kind das Schwimmen beibringen.«

Das Wunderkind

Ich liebe es, auf Parkbänken zu sitzen, aber nur im Winter. Denn da sich während der kalten Monate nur ein Irrsinniger ins Freie setzen würde, kann ich in Ruhe meine Kreuzworträtsel lösen und vielleicht ein wertvolles Buch gewinnen, ohne daß mich jemand stört. So saß ich auch gestern wieder im Dezembersonnenschein auf meiner Bank und hoffte, daß mich niemand ansprechen würde.

Gerade als ich dabei war, 7 links senkrecht einzutragen, näherte sich mir von rechts waagrecht ein Mann, blieb stehen, wandte sich zu mir und fragte: »Ist hier frei?«

Mein »Ja« war kurz und alles eher als einladend, aber das hinderte den Störenfried nicht, sich auf das andre Ende der Bank niederzulassen. Ich vertiefte mich deutlich in mein Kreuzworträtsel, wobei ich durch gerunzelte Brauen anzudeuten versuchte, daß ich in meiner verantwortungsvollen Arbeit nicht gestört zu werden wünschte.

Der Mann neben mir kümmerte sich nicht darum, mit einer einzigen, offenkundig geübten Handbewegung schob er mir ein halbes Dutzend Fotos von Postkartengröße, einen Knaben darstellend, unter die Nase: »Egon wird übermorgen sechs Jahre«, erzählte er mir dabei.

Pflichtschuldig überflog ich die sechs Bilder, lächelte milde über das eine, auf dem Egon die Zunge herausstreckte, und gab die Bilder an den Besitzer zurück. Dann vertiefte ich mich wieder in mein Kreuzworträtsel. Aber ich ahnte, daß unser Gespräch damit noch nicht zu Ende war. Und da kam es auch schon:

»Ganz wie Sie wollen«, sagte der Mann und rief dem in einiger Entfernung herumtollenden Knaben durch den Handtrichter zu: »Egon, komm schnell her. Der Herr möchte mit dir sprechen.« Egon kam widerwillig herangeschlurft und blieb vor der Bank stehen, die Hände mürrisch in den Hosentaschen. Sein Vater sah ihn mit mildem Tadel an: »Nun? Was sagt man, wenn man einen fremden Herrn kennenlernt?«

Egon, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen, antwortete: »Ich habe Hunger.«

»Das Kind lügt nicht«, wandte sich der Vater erklärend an mich. »Wenn Egon sagt, daß er Hunger hat, dann hat er Hunger, da können Sie Gift darauf nehmen.«

Ich sagte ihm, daß ich das glauben würde und fragte den stolzen Erzeuger, warum er mir die Fotos gezeigt hätte, obwohl das Modell in der Nähe war.

»Die Fotos sind ähnlicher«, lautete die väterliche Antwort. »Egon ist in letzter Zeit ein wenig abgemagert.«

Ich brummte etwas Unverständliches und schickte mich an, die Bank und sicherheitshalber auch den Park zu verlassen. Mein Nachbar hinderte mich an diesem Plan. »Das Kind hat ein tolles Talent für Rechnen«, raunte er mir hinter vorgehaltener Hand aus dem Mundwinkel zu, so daß Egon nichts davon hören und sich nichts darauf einbilden konnte. »Er geht erst seit ein paar Monaten in die Schule, aber der Lehrer hält ihn schon jetzt für ein Wunderkind... Egon, sag dem Herrn eine Zahl.«

»1032«, sagte Egon.

»Eine andre. Eine höhere.«

»6527.«

»Also bitte, haben Sie so etwas schon erlebt? Im Handumdrehen! Und dabei ist er erst sieben Jahre alt! Unglaublich, wo er diese hohen Zahlen hernimmt. Und das ist noch gar nichts. Egon, sag dem Herrn, er soll an eine Zahl denken!«

»Nein«, sagte Egon.

»Egooon! Du wirst den Herrn bitten, an eine Zahl zu denken!«

»Denken Sie an eine Zahl«, grunzte Egon gelangweilt.

Jetzt machte mein Nachbar wieder von der vorgehaltenen Hand und vom Mundwinkel Gebrauch:

»Drei! Bitte denken Sie an drei!« Dann hob er den Finger und wandte sich an seinen Sohn: »Und jetzt werden wir den Herrn bitten, die Zahl, die er sich gedacht hat, mit zehn malzunehmen, nicht wahr, Egon?«

»Meinetwegen.«

»Was heißt >meintwegen<? Sprich anständig und in ganzen Sätzen.«

»Nehmen Sie die Zahl, die Sie sich gedacht haben, mit zehn

mal«, leierte Egon den vorgeschriebenen Text herunter.

»Weiter«, ermahnte ihn sein Vater. »Dann teilen Sie die neue Zahl durch fünf, halbieren Sie die Zahl, die Sie dann bekommen - und das Resultat ist die Zahl, an die Sie zuerst gedacht haben.«

»Stimmt's?« fragte mein Nachbar zitternd vor Aufregung; und als ich bejahend nickte, kannte seine Freude keine Grenzen.

»Aber wir sind noch nicht fertig! Egon, sag jetzt dem Herrn, an welche Zahl er gedacht hat.«

»Weiß ich nicht.«

»Egon!«

»Sieben?« fragte das Wunderkind.

»Nein!«

»Eins?«

»Auch nicht!« brüllte der enttäuschte Papa. »Konzentrier' dich!«

»Ich konzentrier' mich ja.« Der Kleine begann zu weinen. »Aber woher soll ich denn wissen, an welche Zahl ein fremder Mann denkt?«

Mit der Selbstbeherrschung des Vaters war es vorbei: »Drei! « Seine Stimme überschlug sich. »Drei, drei, drei! Wie oft soll ich dir noch sagen, daß die Leute immer an drei denken?!«

»Und wenn schon«, quakte das gepeinigte Kind. »Was gehen mich Zahlen an? Immer nur Zahlen, immer nur Zahlen! Wer braucht das?«

Aber da hatte mein Nachbar ihn schon am Kragen und beutelte ihn in erhabenem Vaterzorn.

»Was sagen Sie dazu?« keuchte er unter Verzicht auf Mundwinkel und vorgehaltene Hand. »Haben Sie schon jemals ein achtjähriges Kind gesehen, das sich nicht einmal eine einzige Ziffer merken kann? Gott hat mich hart geschlagen...«

Damit machte er sich davon, den heulenden Egon hinter sich

herziehend. Ich sah ihm nach, bis seine gramgebeugte Gestalt im winterlichen Mittagssonnenschein verschwand.

Ein Hund springt in die Küche

Von einem Tag zum anderen interessierte sich Franzi, unsere Hündin, plötzlich für ihre männlichen Kollegen. Sie sprang am Fenster hoch, wenn draußen einer vorbeiging, wedelte hingebungsvoll mit dem Schwanz und manchmal winselte sie sogar. Und siehe da: Draußen vor dem Fenster versammelten sich nach und nach sämtliche männlichen Hunde der Umgebung, wedelnd und winselnd. Und Zulu, der riesige Schäferhund, der am andern Ende der Straße lebt, sprang sogar eines Tages durch das offene Küchenfenster ins Haus. Wir mußten ihn mit Gewalt vertreiben. Verzweifelt wandten wir uns an Dragomir, den international bekannten Hundetrainer aus Jugoslawien. Er klärte uns auf: »Warum Sie aufgeregt? Hündin ist läufig.«

»Hündin ist was?« fragte ahnungslos die beste Ehefrau von allen. »Wohin will sie laufen?«

»Ganz einfach«, meinte Dragomir. »Zu Hund. Hündin braucht Mann.«

Nun wußten wir also Bescheid.

Die Zahl von Franzis Verehrern vor unserem Haus wuchs ständig. Wenn wir auf die Straße wollten, konnten wir uns nur noch mit dem Besen einen Weg bahnen.

»Papi«, sagte mein Sohn Amir, »warum läßt du sie nicht hinaus?«

»Franzi ist noch viel zu jung«, antwortete ich ihm.

Währenddessen stand Franzi am Fenster, wedelte mit dem Schwanz und schaute sehnsüchtig zu der Hundeschar hinunter. Sie fraß nicht mehr, sie trank nicht mehr, sie schlief nicht mehr. Da beschlossen wir, Franzi zu retten. Wahrscheinlich lag es an ihrem wunderschönen, silbergrauen, langhaarigen Fell, daß die Hunde wie verrückt nach ihr waren. Wir mußten sie scheren lassen.

Am nächsten Tag kamen zwei Männer, kämpften sich durch die Hundehorden, die unseren Garten besetzt hielten, hindurch und nahmen Franzi mit sich. Franzi wehrte sich wie eine MiniLöwin. Ihre Verehrer bellten und tobten und rannten noch kilometerweit hinter dem Wagen her, in dem Franzi saß.

Am Tag darauf brachte man uns Franzi wieder. Aber das war nicht mehr unsere Franzi. Sie hatte fast keine Haare mehr und sah aus wie eine nackte, rosafarbene Maus. Franzi selbst war höchst unzufrieden mit sich. Sie sprach kein Wort mit uns, sie wedelte nicht, sie starrte reglos zum Fenster hinaus. Mit Franzi kamen auch die Hundescharen zurück. Das Gebelle und Gejaule war schlimmer als zuvor. Es waren jetzt nicht mehr nur die Hunde unseres Wohnviertels, alle Hunde kamen. Sogar zwei Eskimohunde waren darunter; sie mußten sich von ihrem Schlitten losgerissen haben und waren direkt vom Nordpol herbeigeeilt.

Einer der wildesten Verehrer riß mit seiner mächtigen Tatze unsere Türklinke ab. Da riefen wir die Polizei an. Aber wir bekamen keine Verbindung.

Rafi, mein ältester Sohn, schlug vor, die Sträucher im Garten anzuzünden. Vielleicht würden die Hunde dann weglaufen. Aber um das zu tun, hätten wir das Haus verlassen müssen, und das trauten wir uns nicht.

Plötzlich stand Zulu mitten in der Küche. Er mußte den Weg über das Dach genommen haben. Während ich versuchte, ihn mit Gewalt aus unserer Küche zu vertreiben, suchte meine Familie Deckung hinter dem umgestürzten Möbeln. Endlich hatte ich es geschafft. Zulu verschwand.

Und mit einemmal hörte auch das Bellen auf. Alle Hunde waren verschwunden.

Vorsichtig steckte ich den Kopf zur Tür hinaus. Alles blieb ruhig. Allem Anschein nach war ein Wunder passiert.

Jetzt ist alles wieder beim alten. Aus Franzi, der rosafarbenen Maus, ist wieder eine Hündin mit weißem Fell geworden, die sich nur für Menschen interessiert. Für die Hunde der Nachbarschaft hat sie kein Auge mehr.

Woher allerdings die kleinen Schnauzer-Babies kommen, die Franzi gestern geworfen hat, wissen wir auch nicht.

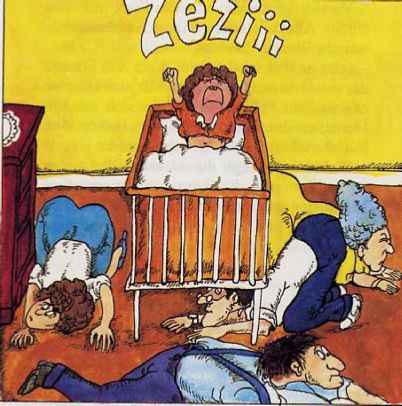

Obwohl Renana schon längst kein Baby mehr ist, will sie noch immer nicht vom Schnuller lassen. Das hält uns jede Nacht wach, um so wacher, als Renana nicht am Schnuller im allgemeinen hängt, sondern an einem besonderen Schnuller mit dem Namen Zezi. Zezi schaut genauso aus wie jeder andere Schnuller, aber unser rothaariges Töchterchen weigert sich, einen anderen Schnuller auch nur anzurühren.

Ein Schnuller mit dem Namen Zezi

»Zezi!« ruft sie, »Zezi!« schreit sie, »Zezi!« brüllt sie. Und noch einmal »Zezi!«

Schon nach dem ersten »Zezi!« geht die gesamte Familie in die Knie und sucht auf allen vieren nach dem gewünschten Zezi. Wenn Zezi endlich gefunden ist, beruhigt sich Renana in Sekundenschnelle und lutscht gemütlich an Zezis gelbem Mundstück, umlagert von ihrer völlig erschöpften Familie.

Mit Zezi ist alles in Ordnung, ohne Zezi bricht die Hölle los. Wenn wir uns einmal dazu aufraffen, den Abend anderswo zu verbringen, verfällt die beste Ehefrau von allen beim geringsten Telefonsignal in ängstliches Zittern:

Sicherlich ruft jetzt der Babysitter an, um uns mitzuteilen, daß Zezi unauffindbar und Renanas Gesicht bereits purpurrot angelaufen ist. In solchen Fällen werfen wir uns sofort ins Auto, sausen mit Schallgeschwindigkeit heimwärts und müssen den Babysitter dann meistens unter vielen umgestürzten Möbelstücken hervorziehen.

Was etwa geschehen würde, wenn Zezi endgültig verlorenginge, wagen wir nicht zu bedenken.

Nur überlegen wir uns dauernd, wieso Renana weiß, daß Zezi Zezi ist.

Eines Nachmittags, während Renana schlief, eilte ich mit dem geheiligten Schnuller in die Apotheke, wo wir ihn gekauft hatten, und verlangte ein genau gleiches Exemplar, gleiche Farbe, gleiche Größe, gleiches Herstellungsjahr. Ich erhielt ein perfektes, von Zezi in keiner Weise unterscheidbares Gegenstück, eilte nach Hause und überreichte es Renana.

Ihre kleinen Patschhändchen griffen danach und schleuderten es im Bogen durch die Luft:

»Das hier kein Zezi! Will Zezi haben! Zezi!!«

Renanas geplagte Mutter vertrat die Ansicht, der feinen Nase des Kleinkinds wäre ein Unterschied im Geruch aufgefallen, der durch Zezis Abnützung entstanden sei. Nie werde ich das Gesicht des Apothekers vergessen, als ich eine größere Menge gebrauchter Schnuller verlangte. Es war ein durchaus abweisendes Gesicht. Uns blieb nichts anderes übrig, als eine Anzahl Schnuller künstlich selber altern zu lassen. Wir erstanden die nötigen Mittel, tauchten einen Probeschnuller ein und warteten, bis er die grünliche Farbe Zezis annahm.

Renana entdeckte den Schwindel jedoch sofort und brüllte nach Zezi.

Als wir eines Abends in der Oper saßen, kam während der Vorstellung, an einer besonders leisen Stelle, der Platzanweiser herangeschlichen und flüsterte in die Dunkelheit: »Pst! Schnuller! Pst! Schnuller!« Wir wußten, wen er meinte, wir wußten, daß Großmutti angerufen hatte, wir kümmerten uns nicht um die Empörung und die leisen Schmerzensrufe unserer Sitznachbarn, denen wir auf die Füße stiegen, wir sausten nach Hause und fanden die alte Oma schwer atmend in einem Sessel. Zezi war spurlos verschwunden. Der weichgepolsterte Behälter, den wir eigens für Zezi eingerichtet hatten, war leer.

Großmama hatte schon überall nachgeschaut. Erfolglos. Auch wir schauten überall nach. Ebenso erfolglos. Jemand mußte Zezi gestohlen haben.

Unser erster Verdacht fiel auf den Milchmann, der kurz vor Großmamas Ankunft erschienen war, um sich zu erkundigen, wie viele Flaschen wir über die nahenden Feiertage brauchen würden.

Die beste Ehefrau von allen zauderte nicht, ihn trotz der späten Nachtstunde anzurufen:

»Huber - haben Sie vielleicht einen Schnuller mitgenommen?«

»Nein«, antwortete Huber, »ich nehme keine Schnuller mit.«

»Er lag in einem Körbchen links neben dem Laufstall, und jetzt liegt er nicht mehr dort.«

»Das tut mir leid für ihn. Und was die Milch betrifft, so bleibt's bei 23 Flaschen am Mittwoch, richtig?«

Das war zwar richtig, nützte uns aber nichts. Unser Verdacht wuchs. Wir überlegten, ob wir einen Detektiv mit weiteren Nachforschungen betrauen sollten, oder besser vielleicht einen Hellseher, als plötzlich eine der nervösen Handbewegungen meiner Frau in der Ritze ihres Sessels auf den vermißten Edelschnuller stieß. Wie er dort hingekommen war, bleibt ein Rätsel.

Wir fragten unseren Elektriker, ob es vielleicht ein Instrument zur Auffindung versteckter Schnuller gäbe, aber so etwas gab es nicht.

Unser Nachbar, der wegen Renanas häufigem Gebrüll nicht mehr schlafen konnte, empfahl uns, einen Polizeihund zu kaufen, der den verschwundenen Schnuller immer wieder aufspüren könnte. Der Nachbar von oben, der auch immer geweckt wurde, meinte, daß wir ein Alarmgerät an Zezi befestigen können, das immer »blip, blip« machen würde, und wir selbst überlegten, ob wir nicht eine ganz dicke Eisenkette um Zezi legen könnten.

Nachdem wir hin und her überlegt hatten, fanden wir alle diese Mittel nicht so gut.

»Ephraim«, informierte mich die beste Ehefrau von allen, »ich werde verrückt.«

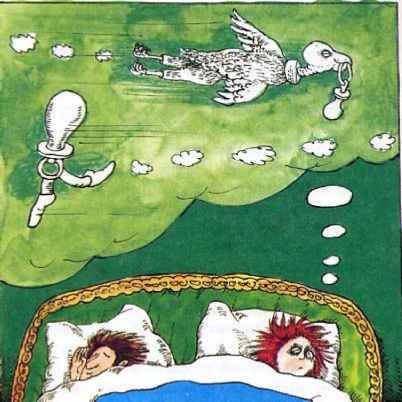

In den folgenden Nächten fuhr sie immer wieder schreiend aus dem Schlaf. Bald träumte sie, daß ein Lämmergeier mit Zezi im Schnabel davongeflogen wäre, bald hatte sich Zezi selbst, wie in einem Zeichentrickfilm, mit lustigen Sprüngen entfernt, hopp - hopp - hopp.

In einer dunklen, sturmgepeitschten Neumondnacht entdeckten wir endlich Zezis Geheimnis.

Anfangs verlief alles normal. Punkt sieben traten meine Frau und meine Schwiegermutter an den Stahltresor heran, in dem wir mittlerweile den Schnuller aufbewahrten, stellten die doppelt gesicherten Kombinationen ein, öffneten den schweren Schrank mit Schlüssel und Gegenschlüssel und holten Zezi hervor. Renana, in ihrer Wiege liegend, nahm Zezi zwischen die Lippen, lächelte zufrieden und schloß die Augen. Wir entfernten uns auf Zehenspitzen.

Ein unerklärlicher Drang trieb mich zur Tür zurück und hieß mich durchs Schlüsselloch schauen.

»Weib!« flüsterte ich. »Komm her! Rasch!« Mit angehaltenem Atem sahen wir, wie Renana vorsichtig aus ihrer Wiege kletterte, zu einem Sessel watschelte und Zezi im Schlitz zwischen Kissen und Lehne verschwinden ließ. Dann kehrte sie in die Wiege zurück und begann mörderisch zu brüllen. Das Gefühl der Erlösung, das uns überkam, läßt sich nicht schildern. Renana war nicht im mindesten auf ihren Schnuller angewiesen. Sie war ganz einfach darauf aus, uns zu ärgern.