Erich Kästner

Emil und die Detektive

Ein Roman für Kinder

Zeichnungen von Walter Trier

Die Geschichte fängt noch gar nicht an

Ja euch kann ich's ja ruhig sagen: Die Sache mit Emil kam mir selber unerwartet. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Buch schreiben wollen. Ein Buch, in dem, vor lauter Angst, die Tiger mit den Zähnen und die Dattelpalmen mit den Kokosnüssen klappern sollten. Und das kleine schwarzweiß karierte Kannibalenmädchen, das quer durch den Stillen Ozean schwamm, um sich bei Drinkwater & Co. in Frisco eine Zahnbürste zu holen, sollte Petersilie heißen. Nur mit dem Vornamen natürlich.

Einen richtigen Südseeroman hatte ich vor. Weil mir mal ein Herr mit einem großen Umhängebart erzählt hatte, sowas würdet ihr am liebsten lesen.

Und die ersten drei Kapitel waren sogar schon fix und fertig. Der Häuptling Rabenaas, auch »Die schnelle Post« genannt, entsicherte gerade sein mit heißen Bratäpfeln geladenes Taschenmesser, legte kalten Blutes an und zählte, so schnell er konnte, bis dreihundertsiebenundneunzig...

Plötzlich wußte ich nicht mehr, wieviel Beine ein Walfisch hat! Ich legte mich längelang auf den Fußboden, weil ich da am besten nachdenken kann, und dachte nach. Aber diesmal half es nichts. Ich blätterte im Konversationslexikon. Erst im Bande W und dann, vorsichtshalber, noch im Bande F, nirgends stand ein Wort davon. Und ich mußte es doch genau wissen, wenn ich weiterschreiben wollte. Ich mußte es sogar ganz genau wissen!

Denn wenn in diesem Augenblick der Walfisch mit dem verkehrten Bein aus dem Urwalde getreten wäre, hätte ihn der Häuptling Rabenaas, auch »Die schnelle Post« genannt, unmöglich treffen können.

Und wenn er den Walfisch mit den Bratäpfeln nicht getroffen hätte, wäre das kleine schwarzweiß karierte Kannibalenmädchen, das Petersilie hieß, nie im Leben der Diamantenwaschfrau Lehmann begegnet.

Und wenn Petersilie der Frau Lehmann nicht begegnet wäre, hätte sie nie den wertvollen Gutschein gekriegt, den man in San Franzisko bei Drinkwater & Co. vorzeigen mußte, wenn man gratis eine funkelnagelneue Zahnbürste wollte. Ja, und dann . .. Mein Südseeroman - und ich hatte mich so darauf gefreut! - scheiterte also sozusagen an den Beinen des Walfisches. Ich hoffe, ihr versteht das. Mir tat es schrecklich leid. Und Fräulein Fiedelbogen hätte, als ich's ihr sagte, beinahe geweint. Sie hatte aber gerade keine Zeit, weil sie den Abendbrottisch decken mußte, und verschob das Weinen auf später. Und dann hat sie es vergessen. So sind die Frauen.

Das Buch wollte ich »Petersilie im Urwald« nennen. Ein pikfeiner Titel, was? Und nun liegen die ersten drei Kapitel bei mir zu Hause unter dem Tisch, damit er nicht wackelt. Aber ist das vielleicht die richtige Beschäftigung für einen Roman, der in der Südsee spielt?

Der Oberkellner Nietenführ, mit dem ich mich manchmal über meine Arbeiten unterhalte, fragte mich paar Tage später, ob ich denn überhaupt schon mal unten gewesen sei.

»Wo unten?« fragte ich ihn.

»Na, in der Südsee und in Australien und auf Sumatra und Borneo und so.«

»Nein«, sagte ich, »weshalb denn?«

»Weil man doch bloß Dinge schreiben kann, die man kennt und gesehen hat«, gibt er zur Antwort.

»Aber erlauben Sie, bester Herr Nietenführ!«

»Das ist doch klar wie dicke Tinte«, sagt er. »Neugebauers, sie verkehren hier bei uns im Lokal, haben mal ein Dienstmädchen gehabt, die hatte noch nie gesehen, wie man Geflügel brät. Und vorige Weihnachten, wie sie die Gans braten soll, und Frau Neugebauer macht unterdessen Einkäufe und kommt dann wieder, es war eine

schöne Bescherung! Das Mädchen hatte die Gans, wie sie in der Markthalle gekauft worden war, in die Pfanne gesteckt. Nicht gesengt, nicht aufgeschnitten und nicht ausgenommen. Es war ein mordsmäßiger Gestank, kann ich Ihnen flüstern.«

»Na und?« antwortete ich. »Sie behaupten doch wohl nicht, daß Gänse braten und Bücher schreiben dasselbe ist? Sie nehmen's mir, bitte, nicht allzu übel, lieber Nietenführ, aber da muß ich rasch mal lachen.«

Er wartet, bis ich mit Lachen fertig bin. Sehr lange dauert es ja auch nicht. Und dann sagt er: »Ihre Südsee und die Menschenfresser und die Korallenriffe und der ganze Zauber, das ist Ihre Gans. Und der Roman, das ist Ihre Pfanne, in der Sie den Stillen Ozean und die Petersilie und die Tiger braten wollen. Und wenn Sie eben noch nicht wissen, wie man solches Viehzeug brät, kann das ein prachtvoller Gestank werden. Genau wie bei dem Dienstmädchen von Neugebauers.«

»Aber so machen es doch die meisten Schriftsteller!« rufe ich.

»Guten Appetit!« Das ist alles, was er sagt.

Ich grüble ein Weilchen. Dann fange ich die Unterhaltung wieder an: »Herr Nietenführ, kennen Sie Schiller?« »Schiller? Meinen Sie den Schiller, der in der Waldschlößchenbrauerei Lagerverwalter ist?« »Nicht doch!« sage ich, »sondern den Dichter Friedrich von Schiller, der vor mehr als hundert Jahren eine Menge Theaterstücke geschrieben hat.«

»Ach so! Den Schiller! Den mit den vielen Denkmälern!«

»Richtig. Der hat ein Stück verfaßt, das spielt in der Schweiz und heißt >Wilhelm Tell<. Früher mußten die Schulkinder immer Aufsätze drüber schreiben.«

»Wir auch«, sagt Nietenführ, »den Teil kenn' ich. Ein großartiges Drama, wirklich wahr. Das muß man dem Schiller lassen. Alles was recht ist. Bloß die Aufsätze waren was Furchtbares. An einen erinnere ich mich sogar noch. Der hieß: >Warum hat Teil nicht gezittert, als er nach dem Apfel zielte ?< Ich bekam damals 'ne Fünf. Überhaupt, Aufsätze waren nie meine ... «

»Na ja, nun lassen Sie mich mal wieder aufs Rednerpult«, sage ich, »und sehen Sie, obwohl Schiller nie in seinem Leben in der Schweiz war, stimmt sein Theaterstück von Wilhelm Teil bis aufs Komma mit der Wirklichkeit überein.«

»Da hat er eben vorher Kochbücher gelesen«, meint Nietenführ.

»Kochbücher?«

»Freilich! Wo alles drinstand. Wie hoch die Berge in der Schweiz sind. Und wann der Schnee schmilzt. Und wie es ist, wenn's auf dem Vierwaldstätter See ein Gewitter gibt. Und wie es war, als die Bauern gegen den Gouverneur Geßler ihre Revolution machten.«

»Da haben Sie allerdings recht«, antworte ich, »das hat der Schiller wirklich getan.« »Sehen Sie!« erklärt mir Nietenführ und schlägt mit seiner Serviette nach einer Fliege, »sehen Sie, wenn Sie das genau so machen und vorher Bücher lesen, können Sie natürlich auch Ihre Känguruhgeschichte über Australien schreiben.«

»Dazu hab ich aber gar keine Lust. Wenn ich Geld hätte, würde ich gern mal hinfahren und mir alles scharf ansehen. Auf der Stelle! Aber Bücher lesen, och ...«

»Da will ich Ihnen mal einen prima Rat geben«, sagt er, »das beste wird sein, Sie schreiben über Sachen, die Sie kennen. Also, von der Untergrundbahn und Hotels und solchem Zeug. Und von Kindern, wie sie Ihnen täglich an der Nase vorbeilaufen, und wie wir früher einmal selber welche waren.«

»Aber mir hat doch wer, der einen großen Umhängebart trug und die Kinder wie seine Westentasche kannte, ausdrücklich erklärt, das gefiele ihnen nicht!«

»Quatsch!« brummt Herr Nietenführ, »verlassen Sie sich auf das, was ich Ihnen sage. Schließlich hab ich ja auch Kinder. Zwei Jungens und ein Mädel. Und wenn ich denen, an meinem freien Tag in der Woche, erzähle, was so hier im Lokal passiert. Wenn einer die Zeche prellt, oder wie damals, als ein beschwipster Gast dem Zigarettenboy eine kleben wollte und statt dessen eine feine Dame traf, die zufällig vorbeiging, dann lauschen meine Kinder, kann ich Ihnen flüstern, als ob's im Keller donnert.«

»Na, wenn Sie meinen, Herr Nietenführ?« sage ich zögernd.

»Bestimmt! Darauf können Sie Gift nehmen, Herr Kästner«, ruft er und verschwindet; denn ein Gast klopft laut mit dem Messer ans Glas und will zahlen.

Und so habe ich, eigentlich nur, weil der Oberkellner Nietenführ es so wollte, eine Geschichte über Dinge geschrieben, die wir, ihr und ich, längst kennen.

Nun ging ich erst mal nach Hause, lümmelte mich ein bißchen aufs Fensterbrett, blickte die Prager Straße lang und dachte, vielleicht käme unten gerade die Geschichte vorbei, die ich suchte. Dann hätte ich ihr nämlich gewinkt und gesagt: »Ach bitte, kommen Sie doch mal einen Sprung rauf! Ich möchte Sie gerne schreiben.«

Doch die Geschichte kam und kam nicht. Und mich fing schon an zu frieren. Da machte ich das Fenster ärgerlich wieder zu und rannte dreiundfünfzigmal rund um den Tisch. Auch das half nichts. Und so legte ich mich endlich, genau wie vorhin, längelang auf den Fußboden und vertrieb mir die Zeit mit tiefem Nachdenken.

Wenn man so der Länge nach in der Stube liegt, kriegt die Welt ein ganz anderes Gesicht. Man sieht Stuhlbeine, Hausschuhe, Teppichblumen,

Zigarettenasche, Staubflocken, Tischbeine; und sogar den linken Handschuh findet man unterm Sofa wieder, den man vor drei Tagen im Schrank suchte. Ich lag also neugierig in meiner Stube, betrachtete mir die Gegend abwechslungshalber von unten statt von oben und bemerkte zu meinem größten Erstaunen, daß die Stuhlbeine Waden hatten. Richtige stramme und dunkelfarbige Waden, als gehörten sie einem Negerstamm an oder Schulkindern mit braunen Strümpfen.

Und während ich noch dabei war, die Stuhlbeine und Tischbeine nachzuzählen, damit ich wüßte, wieviel Neger oder Schulkinder eigentlich auf meinem Teppich herumstünden, fiel mir die Sache mit Emil ein!

Vielleicht, weil ich gerade an Schulkinder mit braunen Strümpfen dachte? Oder vielleicht deshalb, weil er mit seinem Familiennamen Tischbein hieß ?

Jedenfalls, die Sache mit ihm fiel mir in diesem Augenblick ein. Ich blieb ganz still liegen. Denn mit den Gedanken und mit den Erinnerungen, die sich uns nähern, ist es wie mit verprügelten Hunden. Wenn man sich zu hastig bewegt oder etwas zu ihnen sagt, oder wenn man sie streicheln will - schwupp, sind sie weg! Und dann kann man Grünspan ansetzen, ehe sie sich wieder heranwagen.

Ich lag also, ohne mich zu rühren, und lächelte meinem Einfall freundlich entgegen. Ich wollte ihm Mut machen. Er beruhigte sich denn auch, wurde beinahe zutraulich, kam noch einen und noch einen Schritt näher ... Da packte ich ihn im Genick. Und hatte es.

Das Genick nämlich. Und das war vorläufig alles. Denn es ist ein großer Unterschied, ob man einen Hund am Fell erwischt und festhält oder nur eine Geschichte, an die man sich erinnert. Hat man den Hund am Genick, so hat man wohl oder übel den ganzen Kerl; die Pfoten, die Schnauze, das Schwänzchen und alles übrige, was so zum Lebendgewicht gehört.

Erinnerungen fängt man anders. Erinnerungen fängt man ratenweise. Erst packt man, vielleicht, ihren Schöpf. Dann fliegt das linke Vorderbein herzu, dann das rechte, dann der Podex, dann eine Hinterhaxe, Stück für Stück. Und wenn man schon glaubt, die Geschichte wäre komplett, kommt, ratsch! noch ein Ohrläppchen angebummelt. Und endlich weiß man, wenn man Glück hat, das Ganze.

Im Film habe ich einmal etwas gesehen, was mich lebhaft an das, was ich eben beschrieb, erinnert. Da stand ein Mann in einem Zimmer und hatte nichts am

Leibe als sein Hemd. Plötzlich ging die Tür auf, und die Hosen flogen herein. Die zog er an. Dann sauste der linke Stiefel herein. Dann der Spazierstock. Dann der Schlips. Dann der Kragen. Dann die Weste, der eine Strumpf, der andere Stiefel, der Hut, das Jackett, der andere Strumpf, die Brille. Es war toll. Doch zum Schluß war der Mann richtig angezogen. Und es stimmte alles.

Genau so ging mir's mit meiner Geschichte, als ich in der Stube lag und Tischbeine zählte und dabei an Emil dachte. Und auch euch wird's schon manchmal ähnlich gegangen sein. Ich lag da und fing die Erinnerungen auf, die mir von allen Seiten in den Kopf fielen, wie sich das für Einfälle gehört.

Schließlich hatte ich alles hübsch beisammen, und die Geschichte war fertig! Nun brauchte ich mich nur noch hinzusetzen und sie der Reihe nach aufzuschreiben.

Das tat ich natürlich auch. Denn wenn ich's nicht getan hätte, hieltet ihr ja jetzt das fertige Buch vom Emil nicht in der Hand. Vorher erledigte ich aber noch ganz schnell etwas anderes. Ich schrieb die Portionen auf, in der Reihenfolge, wie sie durch die Tür auf mich losgerannt waren, bis ich das Ganze beisammen hatte: den linken Stiefel, den Kragen, den Spazierstock, den Schlips, den rechten Strumpf usw.

Eine Geschichte, ein Roman, ein Märchen, - diese Dinge gleichen den Lebewesen, und vielleicht sind es sogar welche. Sie haben ihren Kopf, ihre Beine, ihren Blutkreislauf und ihren Anzug wie richtige Menschen. Und wenn ihnen die Nase im Gesicht fehlt oder wenn sie zwei verschiedene Schuhe anhaben, merkt man es bei genauem Zusehen.

Ich möchte euch nun, ehe ich die Geschichte im Zusammenhang berichte, das kleine Bombardement

vorführen, das mir die einzelnen Glieder des Ganzen, die Einfälle und die Bestandteile, zuwarf.

Vielleicht seid ihr geschickt genug und könnt euch aus den verschiedenen Elementen die Geschichte zusammenstellen, ehe ich sie erzähle? Es ist eine Arbeit, als solltet ihr aus Bauklötzen, die man euch gibt, einen Bahnhof oder eine Kirche aufbauen; und ihr hättet keinen Bauplan, und kein Klötzchen dürfte übrigbleiben!

Es ist fast so etwas wie eine Prüfung.

Brrr!

Aber es gibt keine Zensuren.

Gott sei Dank!

Erstens: Emil persönlich

Da ist, erstens einmal, Emil selber. In seinem dunkelblauen Sonntagsanzug. Er zieht ihn gar nicht gern an und nur, wenn er muß. Blaue Anzüge kriegen so gräßlich leicht Flecken. Und dann macht Emils Mutter die Kleiderbürste naß, klemmt den Jungen zwischen ihre Knie, putzt und bürstet und sagt stets: »Junge, Junge! Du weißt doch, daß ich dir keinen ändern kaufen kann.« Und dann denkt er immer erst, wenn's zu spät ist, daran, daß sie den ganzen Tag arbeitet, damit sie zu essen haben und damit er in die Realschule gehen kann.

Zweitens : Frau Friseuse Tischbein, Emils Mutter

Als Emil fünf Jahre alt war, starb sein Vater, der Herr Klempnermeister Tischbein. Und seitdem frisiert Emils Mutter. Und onduliert. Und wäscht Ladenfräuleins und Frauen aus der Nachbarschaft die Köpfe. Außerdem muß sie kochen, die Wohnung in Ordnung halten, und auch die große Wäsche besorgt sie ganz allein. Sie hat den Emil sehr lieb und ist froh, daß sie arbeiten kann und Geld verdienen. Manchmal singt sie lustige Lieder. Manchmal ist sie krank, und Emil brät für sie und sich Spiegeleier. Das kann er nämlich. Beefsteak braten kann er auch. Mit aufgeweichter Semmel und Zwiebeln.

Drittens : Ein ziemlich wichtiges Eisenbahnabteil

Der Zug, zu dem dieses Coupe gehört, fährt nach Berlin. Und voraussichtlich werden in dem Abteil, schon in den nächsten Kapiteln, merkwürdige Dinge passieren. So ein Eisenbahnabteil ist eben doch eine seltsame Einrichtung. Wldfremde Leute sitzen hier auf einem Häufchen und werden miteinander in ein paar Stunden so vertraut, als kennten sie sich seit Jahren. Manchmal ist das ja ganz nett und angebracht. Manchmal aber auch nicht. Denn wer weiß, was es für Menschen sind?

Viertens : Der Herr im steifen Hut

Niemand kennt ihn. Nun heißt es zwar, man solle von jedem Menschen, ehe er das Gegenteil bewiesen hat, das Beste annehmen. Aber ich möchte euch doch recht herzlich bitten, in dieser Beziehung etwas vorsichtig zu sein. Denn Vorsicht ist, wie es so schön heißt, die Mutter der Porzellankiste. Der Mensch ist gut, hat man gesagt. Nun, vielleicht ist das richtig. Doch man darf es ihm nicht zu leicht machen, dem guten Menschen. Sonst kann es plötzlich passieren, daß er schlecht wird.

Fünftens: Pony Hütchen, Emils Kusine

Das kleine Kind auf dem kleinen Fahrrad ist Emils Kusine aus Berlin. Manche Leute behaupten, es heißt nicht Kusine, sondern Base. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist; aber ich nenne meine Kusinen nicht Basen, sondern Kusinen. Und bei Tischbeins ist es genau so. Aber natürlich, wem es nicht paßt, der kann das Fremdwort ja durchstreichen und statt dessen »Base« drüber- oder drunterschreiben. Deswegen werden wir uns nicht zanken. Im übrigen ist Pony Hütchen ein reizendes Mädchen und heißt eigentlich ganz anders. Ihre Mutter und Frau Tischbein sind Schwestern. Und Pony Hütchen ist bloß ein Spitzname.

Sechstens : Das Hotel am Nollendorfplatz

Der Nollendorfplatz liegt in Berlin. Und am Nollendorfplatz liegt, wenn ich mich nicht zufällig irre, das Hotel, in dem verschiedene Personen der Geschichte zusammentreffen, ohne sich die Hand zu geben. Das Hotel kann aber auch am Wittenbergplatz stehen. Vielleicht sogar am Fehrbelliner Platz. Das heißt: ich weiß ganz genau, wo es steht! Aber der Wirt kam zu mir, als er hörte, daß ich ein Buch über die Sache schreibe, und sagte, ich solle doch den Platz nicht nennen. Denn es sei begreiflicherweise, sagte er, für sein Hotel keine Empfehlung, wenn man erführe, daß darin »solche« Leute übernachten. Das sah ich denn ein. Und dann ging er wieder.

Siebentens : Der Junge mit der Hupe

Gustav heißt er. Und im Turnen hat er die blanke Eins. Was hat er sonst noch? Ein verhältnismäßig gutes Herz und eine Hupe. Alle Kinder im Viertel kennen ihn und behandeln ihn, als wäre er ihr Präsident. Wenn er durch die Höfe rennt und auf die Hupe drückt, daß sie laut heult, lassen die Jungens alles stehen und liegen, prasseln die Treppe herunter und fragen, was los ist. Meist stellt er dann nur zwei Fußballmannschaften zusammen, und sie ziehen auf den Spielplatz. Mitunter dient die Hupe aber auch anderen Zwecken. So zum Beispiel bei der Sache mit Emil.

Achtens : Die kleine Bankfiliale

In allen Stadtteilen haben die großen Banken ihre Zweigstellen. Dort kann man, wenn man Geld hat, Aktienkäufe in Auftrag geben, und wenn man ein Konto hat, Geld holen. Auch Schecks kann man einlösen, wenn sie nicht »Zur Verrechnung« gehen. Manchmal kommen auch Lehrlinge und Laufmädchen hin und wollen für zehn Mark hundert Zehnpfennigstücke haben, damit ihre Kassiererin Kleingeld zum Herausgeben hat. Und wer Dollars oder Schweizer Franken oder Lire in deutsches Geld umgetauscht haben will, kriegt sie hier gewechselt. Sogar nachts kommen die Leute zuweilen in die Bank. Obwohl dann niemand da ist, der sie bedienen kann. Deswegen bedienen sie sich dann selber.

Neuntens : Emils Großmutter

Sie ist die fidelste aller Großmütter, die ich kenne. Dabei hat sie ein Leben lang nichts als Sorgen gehabt. Manchen Menschen macht eben das Lustigsein nicht die geringste Mühe. Für andere ist es dagegen eine anstrengende, ernste Angelegenheit. Früher wohnte Emils Großmutter bei seinen Eltern. Erst als der Klempnermeister Tischbein gestorben war, zog sie zu ihrer anderen Tochter, nach Berlin. Denn Emils Mutter verdiente zu wenig, als daß drei Leute davon hätten leben können. Nun wohnt die alte Frau in Berlin. Und in jedem Brief, den sie schreibt, steht zum Schluß: »Mir geht's gut, was ich von euch auch hoffe.«

Zehntens : Die Setzerei der großen Zeitung

Alles, was geschieht, kommt in die Zeitung. Es muß nur ein bißchen außergewöhnlich sein. Wenn ein Kalb vier Beine hat, so interessiert das natürlich niemanden. Wenn es aber fünf oder sechs hat - und das kommt vor! -, so wollen das die Erwachsenen zum Frühstück lesen. Wenn Herr Müller ein anständiger Kerl ist, so will das niemand wissen. Wenn Herr Müller aber Wasser in die Milch schüttet und das Gesöff für süße Sahne verkauft, dann kommt er in die Zeitung. Da kann er machen, was er will. Seid ihr schon einmal nachts an einem Zeitungsgebäude vorbeigekommen? Da klingelt's und tippt's und rattert's, da wackelt die Wand.

Erstes Kapitel - Emil hilft Köpfe waschen

»So«, sagte Frau Tischbein, »und nun bringe mir mal den Krug mit dem warmen Wasser nach!« Sie selber nahm einen anderen Krug und den kleinen blauen Topf mit der flüssigen Kamillenseife und spazierte aus der Küche in die Stube. Emil packte seinen Krug an und lief hinter der Mutter her.

In der Stube saß eine Frau und hielt den Kopf über das weiße Waschbecken gebückt. Ihre Frisur war aufgelöst und hing wie drei Pfund Wolle nach unten. Emils Mutter goß die Kamillenseife in das blonde Haar und begann, den fremden Kopf zu waschen, daß es schäumte.

»Ist es nicht zu heiß?« fragte sie.

»Nein, es geht«, antwortete der Kopf.

»Ach, das ist ja Frau Bäckermeister Wirth! Guten Tag!« sagte Emil und schob seinen Krug unter die Waschtoilette.

»Du hast's gut, Emil. Du fährst nach Berlin, wie ich höre«, meinte der Kopf. Und es klang, als spräche wer, der in Schlagsahne untergetaucht worden ist.

»Erst hatte er zwar keine rechte Lust«, sagte die Mutter und schrubbte die Bäckermeisterin. »Aber wozu soll der Junge die Ferien hier totschlagen? Er kennt Berlin überhaupt noch nicht. Und meine Schwester Martha hat uns schon immer mal einladen wollen. Ihr Mann verdient ganz anständig. Er ist bei der Post. Im Innendienst. Ich kann freilich nicht mitfahren. Vor den Feiertagen gibt's viel zu tun. Na, er ist ja groß genug und muß eben unterwegs gut aufpassen. Außerdem holt ihn meine Mutter am Bahnhof Friedrichstraße ab. Sie treffen sich am Blumenkiosk.« »Berlin wird ihm sicher gefallen. Das ist was für Kinder. Wir waren vor anderthalb Jahren mit dem Kegelklub drüben. So ein Rummel! Da gibt es doch wirklich Straßen, die nachts genau so hell sind wie am Tage. Und die Autos!« berichtete Frau Wirth aus der Tiefe des Waschbeckens.

»Sehr viele ausländische Wagen?« fragte Emil.

»Woher soll ich denn das wissen?« sagte Frau Wirth und mußte niesen. Ihr war Seifenschaum in die Nase gekommen.

»Na, nun mach aber, daß du fertig wirst«, drängte die Mutter. »Deinen guten Anzug hab ich im Schlafzimmer zurechtgelegt. Zieh ihn an, damit wir dann sofort essen können, wenn ich Frau Wirth frisiert habe.«

»Was für'n Hemd?« erkundigte sich Emil.

»Liegt alles auf dem Bett. Und zieh die Strümpfe vorsichtig an. Und wasch dich erst gründlich. Und ziehe dir neue Schnürsenkel in die Schuhe. Dalli, dalli!«

»Puh!« bemerkte Emil und trollte sich.

Als Frau Wirth, schön onduliert und mit ihrem Spiegelbild zufrieden, gegangen war, trat die Mutter ins Schlafzimmer und sah, wie Emil unglücklich herumlief.

»Kannst du mir nicht sagen, wer die guten Anzüge erfunden hat?«

»Nein, tut mir leid. Aber warum willst du's wissen?«

»Gib mir die Adresse, und ich erschieße den Kerl.«

»Ach, hast du's schwer! Andere Kinder sind traurig, weil sie keinen guten Anzug haben. So hat jeder seine Sorgen... Ehe ich's vergesse: heute abend läßt du dir von Tante Martha einen Kleiderbügel geben und hängst den Anzug ordentlich auf. Vorher wird er mir aber ausgebürstet. Vergiß es nicht! Und morgen kannst du schon wieder deinen Pullover, dieses Räuberjackett,

-25- anziehen. Sonst noch was? Der Koffer ist gepackt. Die Blumen für die Tante sind eingewickelt. Das Geld für Großmutter gebe ich dir nachher. Und nun wollen wir essen. Kommen Sie, junger Mann!«

Frau Tischbein legte den Arm um seine Schulter und transportierte ihn nach der Küche. Es gab Makkaroni mit Schinken und geriebenem Parmesankäse. Emil futterte wie ein Scheunendrescher. Nur manchmal setzte er ab und blickte zur Mutter hinüber, als fürchtete er, sie könne ihm, so kurz vor dem Abschied, seinen Appetit übelnehmen.

»Und schreib sofort eine Karte. Ich habe sie dir zurechtgelegt. Im Koffer, gleich obenauf.«

»Wird gemacht«, sagte Emil und schob, möglichst unauffällig, einen Makkaroni vom Knie. Die Mutter merkte glücklicherweise nichts.

»Grüße sie alle schön von mir. Und paß gut auf. In Berlin geht es anders zu als bei uns in Neustadt. Und am Sonntag gehst du mit Onkel Robert ins KaiserFriedrich-Museum. Und benimm dich anständig, damit es nicht heißt, wir hier wüßten nicht, was sich gehört.« »Mein großes Ehrenwort«, sagte Emil.

Nach dem Essen zogen beide in die Stube. Die Mutter holte einen Blechkasten aus dem Schrank und zählte Geld. Dann schüttelte sie den Kopf und zählte noch einmal. Dann fragte sie: »Wer war eigentlich gestern nachmittag da, hm?«

»Fräulein Thomas«, sagte er, »und Frau Homburg.«

»Ja. Aber es stimmt noch nicht.« Sie dachte nach, suchte den Zettel, auf dem sie die Geschäftseinnahmen notierte, rechnete und meinte schließlich: »Es fehlen acht Mark.« »Der Gasmann war heute früh hier.« »Richtig! Nun stimmt es leider.« Die Mutter pfiff sich eins, vermutlich, um ihre Sorgen zu ärgern, und holte drei Scheine aus dem Blechkasten. »So, Emil! Hier sind hundertvierzig Mark. Ein Hundertmarkschein und zwei Zwanzigmarkscheine. Hundertzwanzig Mark gibst du der Großmutter und sagst ihr, sie solle nicht böse sein, daß ich voriges Mal nichts geschickt hätte. Da wäre ich zu knapp gewesen. Und dafür brächtest du es diesmal selber. Und mehr als sonst. Und gib ihr einen Kuß. Verstanden? Die zwanzig Mark, die übrig bleiben, behältst du. Davon kaufst du dir die Fahrkarte, wenn du wieder heimfährst. Das macht ungefähr zehn Mark. Genau weiß ich's nicht. Und von dem Rest bezahlst du, wenn ihr ausgeht, was du ißt und trinkst. Außerdem ist es immer gut, wenn man ein paar Mark in der Tasche hat, die man nicht braucht und für alle Fälle parat hält. Ja. Und hier ist das Kuvert von Tante Marthas Brief. Da stecke ich das Geld hinein. Paß mir ja gut auf, daß du es nicht verlierst! Wo willst du es hintun?«

Sie legte die drei Scheine in den seitlich aufgeschnittenen Briefumschlag, knickte ihn in der Mitte um und gab ihn Emil.

Der besann sich erst eine Weile. Dann schob er ihn in die rechte innere Tasche, tief hinunter, klopfte sich, zur Beruhigung, noch einmal von außen auf die blaue Jacke und sagte überzeugt: »So, da klettert es nicht heraus.« »Und erzähle keinem Menschen im Coupe, daß du so viel Geld bei dir hast!«

»Aber Muttchen!« Emil war geradezu beleidigt. Ihm so eine Dummheit zuzutrauen! Frau Tischbein tat noch etwas Geld in ihr Portemonnaie. Dann trug sie den Blechkasten wieder zum Schrank und las rasch noch einmal den Brief, den sie von ihrer Schwester aus Berlin erhalten hatte und in dem die genauen

Abfahrtszeiten und Ankunftszeiten des Zuges standen, mit dem Emil fahren sollte...

Manche von euch werden sicher der Ansicht sein, man brauche sich wegen hundertvierzig Mark wahrhaftig nicht so gründlich zu unterhalten wie Frau Friseuse Tischbein mit ihrem Jungen. Und wenn jemand zweitausend oder zwanzigtausend oder gar hunderttausend Mark im Monat verdient, hat er das ja auch nicht nötig.

Aber, falls ihr es nicht wissen solltet: Die meisten Leute verdienen viel, viel weniger. Und wer pro Woche fünfunddreißig Mark verdient, der muß, ob es euch gefällt oder nicht, hundertvierzig Mark, die er gespart hat, für sehr viel Geld halten. Für zahllose Menschen sind hundert Mark fast so viel wie eine Million, und sie schreiben hundert Mark sozusagen mit sechs Nullen. Und wieviel eine Million in Wirklichkeit ist, das können sie sich nicht einmal vorstellen, wenn sie träumen. Emil hatte keinen Vater mehr. Doch seine Mutter hatte zu tun, fisierte in ihrer Stube, wusch blonde Köpfe und braune Köpfe und arbeitete unermüdlich, damit sie zu essen hatten und die Gasrechnung, die Kohlen, die Miete, die Kleidung, die Bücher und das Schulgeld bezahlen konnten. Nur manchmal war sie krank und lag zu Bett. Der Doktor kam und verschrieb Medikamente. Und Emil machte der Mutter heiße Umschläge und kochte in der Küche für sie und sich. Und wenn sie schlief, wischte er sogar die Fußböden mit dem nassen Scheuerlappen, damit sie nicht sagen sollte: »Ich muß aufstehen. Die Wohnung verkommt ganz und gar.«

Könnt ihr es begreifen und werdet ihr nicht lachen, wenn ich euch jetzt erzähle, daß Emil ein Musterknabe war? Seht, er hatte seine Mutter sehr lieb. Und er hätte sich zu Tode geschämt, wenn er faul gewesen wäre, während sie arbeitete, rechnete und wieder arbeitete.

Da hätte er seine Schularbeiten verbummeln oder von Naumanns Richard abschreiben sollen? Da hätte er, wenn es sich machen ließ, die Schule schwänzen sollen? Er sah, wie sie sich bemühte, ihn nichts von dem entbehren zu lassen, was die ändern Realschüler bekamen und besaßen. Und da hätte er sie beschwindeln und ihr Kummer machen sollen?

Emil war ein Musterknabe. So ist es. Aber er war keiner von der Sorte, die nicht anders kann, weil sie feig ist und geizig und nicht richtig jung. Er war ein Musterknabe, weil er einer sein wollte! Er hatte sich dazu entschlossen, wie man sich etwa dazu entschließt, nicht mehr ins Kino zu gehen oder keine Bonbons mehr zu essen. Er hatte sich dazu entschlossen, und oft fiel es ihm recht schwer.

Wenn er aber zu Ostern nach Hause kam und sagen konnte: »Mutter, da sind die Zensuren, und ich bin wieder der Beste!«, dann war er sehr zufrieden. Er liebte das Lob, das er in der Schule und überall erhielt, nicht deshalb, weil es ihm, sondern weil es seiner Mutter Freude machte. Er war stolz darauf, daß er ihr, auf seine Weise, ein bißchen vergelten konnte, was sie für ihn, ihr ganzes Leben lang, ohne müde zu werden, tat...

»Hoppla«, rief die Mutter, »wir müssen zum Bahnhof. Es ist schon Viertel nach eins. Und der Zug geht kurz vor zwei Uhr.«

»Also los, Frau Tischbein!« sagte Emil zu seiner Mutter, »aber, daß Sie es nur wissen, den Koffer trage ich selber!«

Zweites Kapitel - Wachtmeister Jeschke bleibt stumm

Vor dem Hause sagte die Mutter: »Falls die Pferdebahn kommt, fahren wir bis zum Bahnhof.«

Wer von Euch weiß, wie eine Pferdebahn aussieht? Aber da sie gerade um die Ecke biegt und hält, weil Emil winkt, will ich sie Euch rasch beschreiben. Bevor sie weiterzuckelt.

Also, die Pferdebahn ist, zunächst mal, ein tolles Ding. Ferner, sie läuft auf Schienen, wie eine richtige erwachsene Straßenbahn und hat auch ganz ähnliche Wagen, aber es ist eben doch nur ein Droschkengaul vorgespannt. Für Emil und seine Freunde war der Droschkengaul einfach ein Skandal, und sie phantasierten von elektrischen Bahnen mit Ober- und Unterleitung und fünf Scheinwerfern vorn und drei hinten, aber der Magistrat von Neustadt fand, daß die vier Kilometer Schienenstrang ganz gut von einer lebenden Pferdekraft bewältigt werden konnten. Bis jetzt konnte also von Elektrizität gar keine Rede sein, und der Wagenführer hatte nicht das geringste mit irgendwelchen Kurbeln und Hebeln zu tun, sondern er hielt in der linken Hand die Zügel und in der rechten die Peitsche. Hü hott!

Und wenn jemand in der Rathausstraße 12 wohnte, und er saß in der Pferdebahn und wollte aussteigen, so klopfte er ganz einfach an die Scheibe. Dann machte der Herr Schaffner »Brrr!« und der Fahrgast war zu Hause. Die richtige Haltestelle war vielleicht erst vor der Hausnummer 30 oder 46. Aber das war der Neustädter Straßenbahn G.m.b.H. ganz egal. Sie hatte Zeit. Das Pferd hatte Zeit. Der Schaffner hatte Zeit. Die Neustädter Einwohner hatten Zeit. Und wenn es wirklich einmal jemand besonders eilig hatte, ging er zu Fuß ...

Auf dem Bahnhofsplatz stiegen Frau Tischbein und Sohn aus. Und während Emil den Koffer von der Plattform angelte, brummte eine dicke Stimme hinter ihnen: »Na, Sie fahren wohl in die Schweiz?«

Das war der Polizeiwachtmeister Jeschke. Die Mutter antwortete: »Nein, mein Junge fährt für eine Woche nach Berlin zu Verwandten.« Und Emil wurde es dunkelblau, beinahe schwarz vor Augen. Denn er hatte ein sehr schlechtes Gewissen. Neulich hatte ein Dutzend Realschüler, nach der Turnstunde auf den Fluß wiesen, dem Denkmal des Großherzogs, der Karl mit der schiefen Backe hieß, heimlich einen alten Filzhut aufs kühle Haupt gedrückt. Und dann war Emil, weil er gut zeichnen konnte, von den andern hochgestemmt worden, und er hatte dem Großherzog mit Buntstiften eine rote Nase und einen pechschwarzen Schnurrbart ins Gesicht malen müssen. Und während er noch malte, war Wachtmeister Jeschke am ändern Ende des Obermarkts aufgetaucht!

Sie waren blitzartig davongesaust. Doch es stand zu befürchten, daß er sie erkannt hatte.

Aber er sagte nichts, sondern wünschte dem Emil gute Reise und erkundigte sich bei der Frau Mutter nach dem werten Befinden und dem Geschäftsgang.

Emil war trotz alledem nicht wohl zumute. Und als er seinen Koffer über den freien Platz weg zum Bahnhof transportierte, war ihm flau in den Knien. Und jeden Augenblick rechnete er damit, Jeschke werde plötzlich hinter ihm her brüllen: »Emil Tischbein, du bist verhaftet! Hände hoch!« Doch es geschah gar nichts.

Vielleicht wartete der Wachtmeister nur, bis Emil wiederkam?

Dann kaufte die Mutter am Schalter den Fahrschein (Holzklasse natürlich) und eine Bahnsteigkarte. Und dann gingen sie auf den Bahnsteig - bitte sehr, Neustadt hat vier Bahnsteige - und warteten auf den Zug nach Berlin. Es fehlten nur noch ein paar Minuten. »Laß nichts liegen, mein Junge! Und setz dich nicht auf den Blumenstrauß! Und den Koffer läßt du dir von jemandem ins Gepäcknetz heben. Sei aber höflich und bitte erst darum!« »Den Koffer krieg ich selber hoch. Ich bin doch nicht aus Pappe!«

»Na schön. Und verpaß nicht, auszusteigen. Du kommst 18.17 Uhr in Berlin an. Am Bahnhof Friedrichstraße. Steige ja nicht vorher aus, etwa am Bahnhof Zoo oder auf einer anderen Station!«

»Nur keine Bange, junge Frau.«

»Und sei vor allem zu den anderen Leuten nicht so frech wie zu deiner Mutter. Und wirf das Papier nicht auf den Fußboden, wenn du deine Wurststullen ißt. Und verliere das Geld nicht!«

Emil faßte sich entsetzt an die Jacke und in die rechte Brusttasche. Dann atmete er erleichtert auf und meinte: »Alle Mann an Bord.«

Er faßte die Mutter am Arm und spazierte mit ihr auf dem Bahnsteig hin und her.

»Und überarbeite dich nicht, Muttchen! Und werde ja nicht krank! Du hättest ja niemanden, der dich pflegen könnte. Ich nähme auf der Stelle ein Flugzeug und käme nach Hause. Und schreib' mir auch einmal. Und ich bleibe höchstens eine Woche, daß du's nur weißt.« Er drückte die Mutter fest an sich. Und sie gab ihm einen Kuß auf die Nase.

Dann kam der Personenzug nach Berlin, mit Heulen und Zischen, und hielt. Emil fiel der Mutter noch ein bißchen um den Hals. Dann kletterte er mit seinem Koffer in ein Abteil. Die Mutter reichte ihm die Blumen und das Stullenpaket nach und fragte, ob er Platz hätte. Er nickte.

»Also, Friedrichstraße aussteigen!«

Er nickte.

»Und die Großmutter wartet am Blumenkiosk.«

Er nickte.

»Und benimm dich, du Schurke!«

Er nickte.

»Und sei nett zu Pony Hütchen. Ihr werdet euch gar nicht mehr kennen.«

Er nickte.

»Und schreib mir.«

»Du mir auch.«

So wäre es wahrscheinlich noch stundenlang fortgegangen, wenn es nicht den Eisenbahnfahrplan gegeben hätte. Der Zugführer mit dem roten Ledertäschchen rief: »Alles einsteigen! Alles

einsteigen!« Die Wagentüren klappten. Die Lokomotive ruckte an. Und fort ging's.

Die Mutter winkte noch al nge mit dem Taschentuch. Dann drehte sie sich langsam um und ging nach Hause. Und weil sie das Taschentuch sowieso schon in der Hand hielt, weinte sie gleich ein bißchen.

Aber nicht lange. Denn zu Hause wartete schon Frau Fleischermeister Augustin und wollte gründlich den Kopf gewaschen haben.

Drittes Kapitel - Die Reise nach Berlin kann losgehen

Emil nahm seine Schülermütze ab und sagte: »Guten Tag, meine Herrschaften. Ist vielleicht noch ein Plätzchen frei?«

Natürlich war noch ein Platz frei. Und eine dicke Dame, die sich den linken Schuh ausgezogen hatte, weil er drückte, sagte zu ihrem Nachbarn, einem Mann, der beim Atmen schrecklich schnaufte: »Solche höflichen Kinder sind heutzutage selten. Wenn ich da an meine Jugend zurückdenke, Gott! da herrschte ein andrer Geist.« Dabei turnte sie im Takte mit den gequetschten Zehen im linken Strumpf herum. Emil schaute interessiert zu. Und der Mann konnte vor Schnaufen kaum nicken.

Daß es Leute gibt, die immer sagen: Gott, früher war alles besser, das wußte Emil längst. Und er hörte überhaupt nicht mehr hin, wenn jemand erklärte, früher sei die Luft gesünder gewesen, oder die Ochsen hätten größere Köpfe gehabt. Denn das war meistens nicht wahr, und die Leute gehörten bloß zu der Sorte, die nicht zufrieden sein wollen, weil sie sonst zufrieden wären. Er tastete die rechte Jackentasche ab und gab erst Ruhe, als er das Kuvert knistern hörte. Die Mitreisenden sahen soweit ganz vertrauenerweckend und nicht gerade wie Räuber und Mörder aus. Neben dem schrecklich schnaufenden Mann saß eine Frau, die an einem Schal häkelte. Und am Fenster, neben Emil, las ein Herr im steifen Hut die Zeitung.

Plötzlich legte er das Blatt beiseite, holte aus seiner Tasche eine Ecke Schokolade, hielt sie dem Knaben hin und sagte: »Na, junger Mann, wie wär's?«

»Ich bin so frei«, antwortete Emil und nahm die Schokolade. Dann zog er, hinterher erst, hastig seine Mütze, verbeugte sich und meinte: »Emil Tischbein ist mein Name.«

Die Reisegefährten lächelten. Der Herr lüftete seinerseits ernst den steifen Hut und sagte: »Sehr angenehm, ich heiße Grundeis.«

Dann fragte die dicke Dame, die den linken Schuh ausgezogen hatte: »Lebt denn in Neustadt der Schnittwarenhändler Kurzhals noch?«

»Ja freilich lebt Herr Kurzhals noch«, berichtete Emil, »kennen Sie ihn? Er hat jetzt das Grundstück gekauft, auf dem sein Geschäft ist.«

»So, na grüß ihn schön von Frau Jakob aus Groß-Grü- nau.« »Ich fahre doch aber nach Berlin.«

»Das hat ja auch Zeit, bis du zurückkommst«, sagte Frau Jakob, turnte wieder mit den Zehen und lachte, daß ihr der Hut ins Gesicht rutschte.

»So, so, nach Berlin fährst du?« fragte Herr Grundeis. »Jawohl, und meine Großmutter wartet am Bahnhof Friedrichstraße am Blumenstand«, antwortete Emil und faßte sich wieder ans Jackett. Und das Kuvert knisterte, Gott sei Dank, noch immer.

»Kennst du Berlin schon?«

»Nein.«

»Na, da wirst du aber staunen! In Berlin gibt es neuerdings Häuser, die sind hundert Stockwerke hoch, und die Dächer hat man am Himmel festbinden müssen, damit sie nicht fortwehen ... Und wenn es jemand besonders eilig hat, und er will in ein andres Stadtviertel, so packt man ihn auf dem Postamt rasch in eine Kiste, steckt die in eine Röhre und schießt sie, wie einen Rohrpostbrief, zu dem Postamt, das in dem

Viertel liegt, wo der Betreffende hin möchte . . . Und wenn man kein Geld hat, geht man auf die Bank und läßt sein Gehirn als Pfand dort, und da kriegt man tausend Mark. Der Mensch kann nämlich nur zwei Tage ohne Gehirn leben; und er kriegt es von der Bank erst wieder, wenn er zwölfhundert Mark zurückzahlt. Es sind jetzt kolossal moderne medizinische Apparate erfunden worden und .. .«

»Sie haben wohl Ihr Gehirn auch gerade auf der Bank«, sagte der Mann, der so schrecklich schnaufte, zu dem Herrn im steifen Hut und fügte hinzu: »Lassen Sie doch den Blödsinn!«

Der dicken Frau Jakob standen vor Angst die Zehen still. Und die Dame, die den Schal häkelte, hielt inne. Emil lachte gezwungen. Und zwischen den Herren kam es zu einer längeren Auseinandersetzung. Emil dachte: Ihr könnt mich gern haben! und packte seine Wurststullen aus, obwohl er eben erst Mittag gegessen hatte. Als er die dritte Stulle kaute, hielt der Zug auf einem großen Bahnhof. Emil sah kein Stationsschild, und er verstand auch nicht, was der Schaffner vor dem Fenster brüllte. Fast alle Fahrgäste stiegen aus; der schnaufende Mann, die häkelnde Dame und auch Frau Jakob. Sie wäre beinahe zu spät gekommen, weil sie ihren Schuh nicht wieder zukriegte.

»Also grüße Herrn Kurzhals schön«, sagte sie noch. Emil nickte.

Und dann waren er und der Herr mit dem steifen Hut allein. Das gefiel Emil nicht sehr. Ein Mann, der Schokolade verteilt und verrückte Geschichten erzählt, ist nichts Genaues. Emil wollte, zur Abwechslung, wieder einmal nach dem Kuvert fassen. Er wagte es aber nicht, sondern ging, als der Zug weiterfuhr, auf die Toilette, holte dort das Kuvert aus der Tasche, zählte

das Geld - es stimmte immer noch - und war ratlos, was er machen sollte. Endlich kam ihm ein Gedanke. Er nahm eine Nadel, die er im Jackettkragen fand, steckte sie erst durch die drei Scheine, dann durch das Kuvert und schließlich durch das Anzugfutter durch. Er nagelte sozusagen sein Geld fest. So, dachte er, nun kann nichts mehr passieren. Und dann ging er wieder ins Coupe.

Herr Grundeis hatte es sich in einer Ecke gemütlich gemacht und schlief. Emil war froh, daß er sich nicht zu unterhalten brauchte, und blickte durchs Fenster. Bäume, Windmühlen, Felder, Fabriken, Kuhherden, winkende Bauern zogen draußen vorbei. Und es war sehr hübsch anzusehen, wie sich alles vorüber drehte, fast wie auf einer Grammophonplatte. Aber schließlich kann man nicht stundenlang durchs Fenster starren.

Herr Grundeis schlief immer weiter und schnarchte ein bißchen. Emil wäre gern auf und ab marschiert, aber dann hätte er den andern geweckt, und das wollte er ganz und gar nicht. Er lehnte sich also in die entgegengesetzte Ecke des Coupes und betrachtete den Schläfer. Warum der Mann nur immer den Hut aufbehielt? Und ein längliches Gesicht hatte er, einen ganz schmalen schwarzen Schnurrbart und hundert Falten um den Mund, und die Ohren waren sehr dünn und standen weit ab.

Wupp! Emil zuckte zusammen und erschrak. Beinahe wäre er eingeschlafen! Das durfte er unter keinen Umständen. Wenn doch wenigstens noch irgend jemand zugestiegen wäre! Der Zug hielt ein paarmal, aber es kam kein Mensch. Dabei war es erst vier Uhr, und Emil hatte noch über zwei Stunden zu fahren. Er kniff sich in die Beine. In der Schule half das immer, wenn Herr Bremser Geschichte gab.

Eine Weile ging's. Und Emil überlegte sich, wie Pony Hütchen jetzt aussähe. Aber er konnte sich gar nicht mehr auf ihr Gesicht besinnen. Er wußte nur, daß sie während des letzten Besuchs - als sie und die Großmutter und Tante Martha in Neustadt gewesen waren - mit ihm hatte boxen wollen. Er hatte natürlich abgelehnt, weil sie Papiergewicht war und er mindestens Halbschwergewicht. Das wäre unfair, hatte er damals gesagt. Und wenn er ihr einen Uppercut geben würde, müsse man sie hinterher von der Wand runterkratzen. Sie hatte aber erst Ruhe gegeben, als Tante Martha dazwischenkam.

Schwupp! Er fiel fast von der Bank. Schon wieder eingeschlafen? Er kniff und kniff sich in die Beine. Sicher hatte er schon überall blaue und grüne Flecken. Und trotzdem wollte es nichts nützen. Er versuchte es mit Knopf zählen. Er zählte von oben nach unten und dann noch einmal von unten nach oben. Von oben nach unten waren es dreiundzwanzig Knöpfe. Und von unten nach oben vierundzwanzig. Emil lehnte sich zurück und überlegte, woran das wohl liegen könnte. Und dabei schlief er ein.

Viertes Kapitel - Ein Traum, in dem viel gerannt wird

Plötzlich war es Emil, als führe der Zug immer im Kreise herum, wie die kleinen Eisenbahnen tun, mit denen die Kinder im Zimmer spielen. Er sah zum Fenster hinaus und fand das sehr seltsam. Der Kreis wurde immer enger. Die Lokomotive kam dem letzten Wagen immer näher. Und es schien, als täte sie das mit Absicht! Der Zug drehte sich um sich selber wie ein Hund, der sich in den Schwanz beißen will. Und in dem schwarzen rasenden Kreise standen Bäume und eine Mühle aus Glas und ein großes Haus mit zweihundert Stockwerken.

Emil wollte nach der Zeit sehen und zog die Uhr aus der Tasche. Er zog und zog, und schließlich war es die Standuhr aus Mutters Stube. Er sah aufs Zifferblatt, und da stand drauf: >185 Stunden-km. Es ist bei Lebensgefahr verboten, auf den Fußboden zu spucken.< Er blickte wieder aus dem Fenster. Die Lokomotive kam dem letzten Wagen immer näher. Und er hatte große Angst. Denn wenn die Lokomotive gegen den letzten Wagen fuhr, gab es natürlich ein Zugunglück. Das war klar. Emil wollte das unter keinen Umständen abwarten. Er öffnete die Tür und lief auf der Trittleiste entlang. Vielleicht war der Lokomotivführer eingeschlafen? Emil blickte, während er nach vorn kletterte, in die Coupefenster. Nirgends saß jemand. Der Zug war leer. Nur einen einzigen Mann sah Emil, der hatte einen steifen Hut aus Schokolade auf, brach ein großes Stück von der Hutkrempe ab und verschlang es. Emil pochte an die Scheibe und zeigte nach der Lokomotive. Aber der Mann lachte nur, brach sich noch ein Stück Schokolade ab und strich sich über den Magen, weil es ihm so gut schmeckte.

Endlich war Emil am Kohlentender. Dann kletterte er, mit einem tüchtigen Klimmzug, zum Lokomotivführer hinauf. Der hockte auf einem Kutschbock, schwang die Peitsche und hielt Zügel, als seien Pferde vor den Zug gespannt. Und so war es tatsächlich! Drei mal drei Pferde zogen den Zug. Sie hatten silberne Rollschuhe an den Hufen, fuhren darauf über die Schienen und sangen: Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus.

Emil rüttelte den Kutscher und schrie: »Durchparieren! Sonst gibt's ein Unglück!« Da sah er, daß der Kutscher niemand anders war als Herr Wachtmeister Jeschke. Der blickte ihn durchd ringend an und rief: »Wer waren die anderen Jungens? Wer hat den Großherzog Karl angeschmiert?«

»Ich!« sagte Emil.

»Wer noch?«

»Das sage ich nicht!«

»Dann fahren wir eben weiter im Kreise!«

Und Wachtmeister Jeschke schlug auf seine Gäule los, daß sie sich aufbäumten und dann noch schneller als vorher auf den letzten Wagen losflogen. Auf dem letzten Wagen aber saß Frau Jakob und fuchtelte mit den Schuhen in der Hand und hatte gräßliche Angst, weil die Pferde schon nach ihren Zehen schnappten. »Ich gebe Ihnen zwanzig Mark, Herr Wachtmeister«, schrie Emil.

»Laß gefälligst den Blödsinn!« rief Jeschke und hieb mit der Peitsche wie verrückt auf die Pferde ein.

Da hielt es Emil nicht länger aus und sprang aus dem Zug. Er schlug zwanzig Purzelbäume den Abhang hinunter, aber es schadete ihm nichts. Er stand auf und hielt nach dem Zug Umschau. Der stand still, und die neun Pferde drehten die Köpfe nach Emil um.

Wachtmeister Jeschke war aufgesprungen, schlug die Tiere mit der Peitsche und brüllte: »Hü! Los! Hinter ihm her!« Und da sprangen die neun Pferde aus den Schienen, sprengten auf Emil zu, und die Wagen hüpften wie Gummibälle.

Emil überlegte nicht lange, sondern rannte, was er konnte, davon. Über eine Wiese, an vielen Bäumen

vorbei, durch einen Bach, dem Wolkenkratzer zu. Manchmal sah er sich um; der Zug donnerte hinter ihm her, ohne abzulassen. Die Bäume wurden über den Haufen gerannt und zersplitterten. Nur eine Rieseneiche war stehengeblieben, und auf ihrem höchsten Aste saß die dicke Frau Jakob, wehte im Wind, weinte und kriegte ihren Schuh nicht zu. Emil lief weiter.

In dem Haus, das zweihundert Stockwerke hoch war, befand sich ein großes schwarzes Tor. Er rannte hinein und hindurch und am ändern Ende wieder hinaus. Der Zug kam hinter ihm her. Emil hätte sich am liebsten in eine Ecke gesetzt und geschlafen, denn er war so schrecklich müde und zitterte am ganzen Leibe. Aber er durfte nicht einschlafen! Der Zug ratterte schon durchs Haus.

Emil sah eine Eisenleiter. Die ging am Hause hoch, bis zum Dach. Und er begann zu klettern. Zum Glück war er ein guter Turner. Während er kletterte, zählte er die Stockwerke. In der 50. Etage wagte er es, sich umzudrehen. Die Bäume waren ganz klein geworden, und die gläserne Mühle war kaum noch zu erkennen. Aber, o Schreck! die Eisenbahn kam das Haus hinaufgefahren! Emil kletterte weiter und immer höher. Und der Zug stampfte und knatterte die Leitersprossen empor, als wären es Schienen.

100. Etage, 120. Etage, 140. Etage, 160. Etage, 180. Etage, 190. Etage, 200. Etage! Emil stand auf dem Dach und wußte nicht mehr, was er beginnen sollte. Schon war das Wiehern der Pferde zu hören. Da lief der Junge über das Dach hin bis zum anderen Ende, zog sein Taschentuch aus dem Anzug und breitete es aus. Und als die Pferde schwitzend über den Dachrand krochen und der Zug hinterher, hob Emil sein ausgebreitetes Taschentuch hoch über den Kopf und sprang ins Leere. Er hörte noch, wie der Zug die Schornsteine über den Haufen fuhr. Dann verging ihm für eine Weile Hören und Sehen.

Und dann plumpste er, krach! auf eine Wiese.

Erst blieb er müde liegen, mit geschlossenen Augen, und hatte eigentlich Lust, einen schönen Traum zu träumen. Doch weil er noch nicht ganz beruhigt war, blickte er an dem großen Hause hinauf und sah, wie die neun Pferde oben auf dem Dach Regenschirme aufspannten. Und der Wachtmeister Jeschke hatte auch einen Schirm und trieb damit die Pferde an. Sie setzten sich auf die Hinterbeine, gaben sich einen Ruck und sprangen in die Tiefe. Und nun segelte die Eisenbahn auf die Wiese herab und wurde immer größer und größer.

Emil sprang wieder auf und rannte quer über die Wiese auf die gläserne Mühle los. Sie war durchsichtig, und er sah seine Mutter drinnen, wie sie gerade Frau Augustin die Haare wusch. Gott sei Dank, dachte er, und rannte durch die Hintertür in die Mühle. »Muttchen!« rief er, »was mach ich bloß?«

»Was ist denn los, mein Junge?« fragte die Mutter und wusch weiter.

»Sieh nur mal durch die Wand!«

Frau Tischbein blickte hinaus und sah gerade, wie die Pferde und der Zug auf der Wiese landeten und auf die Mühle loshetzten.

»Das ist doch Wachtmeister Jeschke«, sagte die Mutter und schüttelte erstaunt den Kopf.

»Er saust schon die ganze Zeit wie blödsinnig hinter mir her!«

»Na und?«

»Ich habe neulich dem Großherzog Karl mit der schiefen Backe auf dem Obermarkt eine rote Nase und einen Schnurrbart ins Gesicht gemalt.«

»Ja, wo solltest du denn den Schnurrbart sonst hinmalen?« fragte Frau Augustin und prustete.

»Nirgends hin, Frau Augustin. Aber das ist nicht das Schlimmste. Er wollte auch wissen, wer mit dabei war. Und das kann ich ihm nicht sagen. Das ist doch Ehrensache.«

»Da hat Emil recht«, meinte die Mutter, »aber was machen wir nun?«

»Stellen Sie mal den Motor an, liebe Frau Tischbein«, sagte Frau Augustin. Emils Mutter drückte am Tisch einen Hebel herunter, und da begannen sich die vier Mühlenflügel zu drehen, und weil sie aus Glas waren und weil die Sonne schien, schimmerten und glänzten sie so sehr, daß man überhaupt kaum hinblicken konnte. Und als die neun Pferde mit ihrer Eisenbahn angerannt kamen, wurden sie scheu, bäumten sich hoch auf und wollten keinen Schritt weiter. Wachtmeister Jeschke fluchte, daß man es durch die gläsernen Wände hörte. Aber die Pferde wichen nicht von der Stelle.

»So, und nun waschen Sie mir meinen Schädel ruhig weiter«, sagte Frau Augustin, »Ihrem Jungen kann nichts mehr passieren.«

Frau Friseuse Tischbein ging also wieder an die Arbeit. Emil setzte sich auf einen Stuhl, der war auch aus Glas, und pfiff sich eins. Dann lachte er laut und sagte: »Das ist ja großartig. Wenn ich früher gewußt hätte, daß du hier bist, wäre ich doch gar nicht erst das verflixte Haus hochgeklettert.«

»Hoffentlich hast du dir nicht den Anzug zerrissen!« sagte die Mutter. Dann fragte sie: »Hast du auf das Geld gut Obacht gegeben?«

Da gab es Emil einen riesigen Ruck. Und mit einem Krach fiel er von dem gläsernen Stuhl herunter.

Und wachte auf.

Fünftes Kapitel - Emil steigt an der falschen Station aus

Als er aufwachte, setzte sich die Bahn eben wieder in Bewegung. Er war, während er schlief, von der Bank gefallen, lag jetzt am Boden und war sehr erschrocken. Er wußte nur noch nicht recht, weswegen. Sein Herz pochte wie ein Dampfhammer. Da hockte er nun in der Eisenbahn und hatte fast vergessen, wo er war. Dann fiel es ihm, portionsweise, wieder ein. Richtig, er fuhr nach Berlin. Und war eingeschlafen. Genau wie der Herr im steifen Hut...

Emil setzte sich mit einem Ruck bolzengerade und flüsterte: »Er ist ja fort!« Die Knie zitterten ihm. Ganz langsam stand er auf und klopfte sich mechanisch den Anzug sauber. Jetzt war die nächste Frage: Ist das Geld noch da? Und vor dieser Frage hatte er eine unbeschreibliche Angst.

Lange Zeit stand er an die Tür gelehnt und wagte nicht, sich zu rühren. Dort drüben hatte der Mann, der Grundeis hieß, gesessen und geschlafen und geschnarcht. Und nun war er fort. Natürlich konnte alles in Ordnung sein. Denn eigentlich war es albern, gleich ans Schlimmste zu denken. Es mußten ja nun nicht gleich alle Menschen nach Berlin-Friedrichstraße fahren, nur weil er hinfuhr. Und das Geld war gewiß noch an Ort und Stelle. Erstens steckte es in der Tasche. Zweitens steckte es im Briefumschlag. Und drittens war es mit einer Nadel am Futter befestigt. Also, er griff sich langsam in die rechte innere Tasche.

Die Tasche war leer! Das Geld war fort!

Emil durchwühlte die Tasche mit der linken Hand. Er befühlte und preßte das Jackett von außen mit der rechten. Es blieb dabei: die Tasche war leer, und das Geld war weg.

»Au!« Emil zog die Hand aus der Tasche. Und nicht bloß die Hand, sondern die Nadel dazu, mit der er das Geld vorhin durchbohrt hatte. Nichts als die Stecknadel war übriggeblieben. Und sie saß im linken Zeigefinger, daß er blutete.

Er wickelte das Taschentuch um den Finger und weinte. Natürlich nicht wegen des lächerlichen bißchen Bluts. Vor vierzehn Tagen war er gegen den Laternenpfahl gerannt, daß der bald umgeknickt wäre, und Emil hatte noch jetzt einen Buckel auf der Stirn. Aber geheult hatte er keine Sekunde.

Er weinte wegen des Geldes. Und er weinte wegen seiner Mutter. Wer das nicht versteht, und wäre er noch so tapfer, dem ist nicht zu helfen. Emil wußte, wie seine Mutter monatelang geschuftet hatte, um die hundertvier-zig Mark für die Großmutter zu sparen und um ihn nach Berlin schicken zu können. Und kaum saß der Herr Sohn im Zug, so lehnte er sich auch schon in eine Ecke, schlief ein, träumte verrücktes Zeug und ließ sich von einem Schweinehund das Geld stehlen. Und da sollte er nicht weinen? Was sollte er nun anfangen? In Berlin aussteigen und zur Großmutter sagen: >Da bin ich. Aber Geld kriegst du keins, daß du es weißt. Gib mir lieber rasch das Reisegeld, damit ich wieder nach Neustadt fahren kann. Sonst muß ich laufen<? Prachtvoll war das! Die Mutter hatte umsonst gespart. Die Großmutter bekam keinen Pfennig. In Berlin konnte er nicht bleiben. Nach Hause durfte er nicht fahren. Und alles das wegen eines Kerls, der den Kindern Schokolade schenkte und tat, als ob er schliefe. Und zuguterletzt raubte er sie aus. Pfui Spinne, war das eine feine Welt!

Emil schluckte die Tränen, die noch ins Freie wollten, hinunter und sah sich um. Wenn er die Notleine zog, würde der Zug sofort stehenbleiben. Und dann käme ein Schaffner. Und noch einer. Und immer noch einer. Und alle würden fragen: >Was ist los?<

>Mein Geld ist gestohlen worden<, spräche er. >Ein andres Mal paßt du besser auf<, würden sie antworten, >steige gefälligst wieder ein! Wie heißt du? Wo wohnst du? Einmal Notleine ziehen kostet hundert Mark. Die Rechnung wird geschickt<

In Schnellzügen konnte man wenigstens durch die Wagen laufen, von einem Ende des Zuges zum ändern, bis ins Dienstabteil, und Diebstähle melden. Aber hier! In so einem Bummelzug! Da mußte man bis zur nächsten Station warten, und inzwischen war der Mensch im steifen Hut über alle Berge. Nicht einmal die Station, wo der Kerl ausgestiegen war, wußte Emil. Wie spät mochte es sein? Wann kam Berlin? An den Fenstern des Zuges wanderten große Häuser vorbei und Villen mit bunten Gärten und dann wieder hohe schmutzigrote Schornsteine. Wahrscheinlich war das schon Berlin. An der nächsten Station mußte er den Schaffner rufen und dem alles erzählen. Und der würde es schleunigst der Polizei melden!

Auch das noch. Jetzt kriegte er es auch noch mit der Polizei zu tun. Nun konnte Wachtmeister Jeschke natürlich nicht mehr schweigen, sondern mußte dienstlich melden: >Ich weiß nicht, aber der

Realschüler Emil Tischbein aus Neustadt gefällt mir nicht. Erst schmiert er ehrwürdige Denkmäler voll. Und dann läßt er sich hundertvier-zig Mark stehlen. Vielleicht sind sie ihm gar nicht gestohlen worden? Wer Denkmäler beschmiert, der lügt auch. Da habe ich meine Erfahrungen. Wahrscheinlich hat er das Geld im Walde vergraben oder verschluckt und will damit nach Amerika? Den Dieb zu verfolgen hat nicht den mindesten Sinn. Der Realschüler Tischbein ist selber der Dieb. Bitte, Herr Polizeipräsident, verhaften Sie ihn.<

Schrecklich. Nicht einmal der Polizei konnte er sich anvertrauen!

Er holte den Koffer aus dem Gepäcknetz, setzte die Mütze auf, steckte die Nadel wieder in den Jackettaufschlag und machte sich fertig. Er hatte zwar keine Ahnung, was er beginnen sollte. Aber hier, in diesem Coupe, hielt er es keine fünf Minuten länger aus. Das stand fest.

Inzwischen verlangsamte der Zug seine Geschwindigkeit. Emil sah draußen viele Gleise glänzen. Dann fuhr man an Bahnsteigen vorbei. Ein paar Gepäckträger liefen, weil sie was verdienen wollten, neben den Wagen her.

Der Zug hielt!

Emil schaute durchs Fenster und erblickte hoch über den Schienen ein Schild. Daraufstand: ZOOLOG. GARTEN. Die Türen flogen auf. Leute kletterten aus den Abteilen. Andere warteten schon und breiteten froh die Arme aus.

Emil beugte sich weit aus dem Fenster und suchte den Zugführer. Da erblickte er, in einiger Entfernung und zwischen vielen Menschen, einen steifen schwarzen Hut. Wenn das der Dieb war? Vielleicht war er, nachdem er Emil bestohlen hatte, gar nicht ausgestiegen, sondern nur in einen anderen Wagen gegangen?

Im nächsten Augenblick stand Emil auf dem Bahnsteig, setzte den Koffer hin, stieg noch einmal ein, weil er die Blumen, die im Gepäcknetz lagen, vergessen hatte,

stieg wieder aus, packte den Koffer kräftig an, hob ihn hoch und rannte, so sehr er konnte, dem Ausgang zu. Wo war der steife Hut? Der Junge stolperte den Leuten vor den Beinen herum, stieß wen mit dem Koffer, rannte weiter. Die Menschenmenge wurde immer dichter und undurchdringlicher.

Da! Dort war der steife Hut! Himmel, da drüben war noch einer! Emil konnte den Koffer kaum noch schleppen. Am liebsten hätte er ihn einfach hingestellt und stehenlassen. Doch dann wäre ihm auch der noch gestohlen worden!

Endlich hatte er sich bis dicht an die steifen Hüte herangedrängt.

Der konnte es sein! War er's?

Nein.

Dort war der nächste.

Nein. Der Mann war zu klein.

Emil schlängelte sich wie ein Indianer durch die Menschenmassen.

Dort, dort!

Das war der Kerl. Gott sei Dank! Das war der Grundeis. Eben schob er sich durch die Sperre und schien es eilig zu haben.

»Warte nur, du Kanaille«, knurrte Emil, »dich kriegen wir!« Dann gab er seine Fahrkarte ab, nahm den Koffer in die andre Hand, klemmte den Blumenstrauß unter den rechten Arm und lief hinter dem Mann die Treppe hinunter.

Jetzt kam's drauf an.

Sechstes Kapitel - Strassenbahnlinie 177

Am liebsten wäre er auf den Kerl losgerannt, hätte sich vor ihm aufpostiert und gerufen: >Her mit dem Geld!< Doch der sah nicht so aus, als würde er dann antworten: >Aber gern, mein gutes Kind. Hier hast du's. Ich will es bestimmt nicht wieder tun.< Ganz so einfach lag die Sache nicht. Zunächst war es das Wichtigste, den Mann nicht aus den Augen zu verlieren.

Emil versteckte sich hinter einer großen breiten Dame, die vor ihm ging, und guckte manchmal links und manchmal rechts an ihr vorbei, ob der andere noch zu sehen war und nicht plötzlich im Dauerlauf davonrannte. Der Mann war mittlerweile am Bahnhofsportal angelangt, blieb stehen, blickte sich um und musterte die Leute, die hinter ihm herdrängten, als suche er wen. Emil preßte sich ganz dicht an die große Dame und kam dem ändern immer näher. Was sollte jetzt werden? Gleich würde er an ihm vorbei müssen, und dann war es aus mit den Heimlichkeiten. Ob ihm die Dame helfen würde? Aber sie würde ihm sicher nicht glauben. Und der Dieb würde sagen: >Erlauben Sie mal, meine Dame, was fällt Ihnen eigentlich ein? Habe ich es etwa nötig, kleine Kinder auszurauben?< Und dann würden alle den Jungen ansehen und schreien: >Das ist doch der Gipfel! Verleumdet erwachsene Menschen! Nein, die Jugend von heute ist doch zu frech !< Emil klapperte schon mit den Zähnen.

Da drehte der Mann seinen Kopf glücklicherweise wieder weg und trat ins Freie. Der Junge sprang blitzrasch hinter die Tür, stellte seinen Koffer nieder und blickte durch die vergitterte Scheibe. Alle Wetter, tat ihm der Arm weh!

Der Dieb ging langsam über die Straße, sah noch einmal rückwärts und spazierte ziemlich beruhigt weiter. Dann kam eine Straßenbahn, mit der Nummer 177, von links angefahren und hielt. Der Mann überlegte einen Augenblick, stieg auf den Vorderwagen und setzte sich an einen Fensterplatz.

Emil packte wieder seinen Koffer an, lief geduckt an der Tür vorbei, die Halle entlang, fand eine andere Tür, rannte auf die Straße und erreichte, von hinten her, den Anhängewagen gerade, als die Bahn losfuhr. Er warf den Koffer hinauf, kletterte nach, schob ihn in eine Ecke, stellte sich davor und atmete auf. So, das war überstanden!

Doch was sollte nun werden ? Wenn der andere während der Fahrt absprang, war das Geld endgültig weg. Denn mit dem Koffer abspringen, das ging nicht. Das war zu gefährlich.

Diese Autos! Sie drängten sich hastig an der Straßenbahn vorbei; hupten, quiekten, streckten rote Zeiger links und rechts heraus, bogen um die Ecke; andere Autos schoben sich nach. So ein Krach! Und die vielen Menschen auf den Fußsteigen! Und von allen Seiten Straßenbahnen, Fuhrwerke, zweistöckige Autobusse! Zeitungsverkäufer an allen Ecken. Wunderbare Schaufenster mit Blumen, Früchten, Büchern, goldenen Uhren, Kleidern und seidener Wäsche. Und hohe, hohe Häuser.

Das war also Berlin.

Emil hätte sich gern alles in größter Ruhe betrachtet. Aber er hatte keine Zeit dazu. Im vorderen Wagen saß ein Mann, der hatte Emils Geld, konnte jeden Augenblick aussteigen und im Gedränge verschwinden. Dann war es aus. Denn dort hinten, zwischen den Autos und Menschen und Autobussen, da fand man niemanden wieder. Emil steckte den Kopf hinaus. Wenn nun der Kerl schon weg war? Dann fuhr er hier oben allein weiter, wußte nicht wohin, wußte nicht warum, und die Großmutter wartete unterdessen am Bahnhof Friedrichstraße, am Blumenstand, und hatte keine Ahnung, daß ihr Enkel inzwischen auf der Linie 177 quer durch Berlin gondelte und großen Kummer hatte. Es war zum Platzen!

Da hielt die Straßenbahn zum erstenmal. Emil ließ den Triebwagen nicht aus den Augen. Doch es stieg niemand aus. Es drängten nur viele neue Fahrgäste in die Bahn. Auch an Emil vorbei. Ein Herr schimpfte, weil der Junge den Kopf herausstreckte und im Wege war.

»Siehst du nicht, daß Leute raufwollen?« brummte er ärgerlich.

Der Schaffner, der im Innern des Wagens Fahrscheine verkaufte, zog an einer Schnur. Es klingelte. Und die Straßenbahn fuhr weiter. Emil stellte sich wieder in seine Ecke, wurde gedrückt und auf die Füße getreten und dachte erschrocken: >Ich habe ja kein Geld! Wenn der Schaffner herauskommt, muß ich einen Fahrschein lösen. Und wenn ich es nicht kann, schmeißt er mich raus. Und dann kann ich mich gleich begraben lassen.<

Er sah sich die Leute an, die neben ihm standen. Konnte er einen von ihnen am Mantel zupfen und sagen: >Borgen Sie mir doch bitte das Fahrgeld<? Ach, die Menschen hatten so ernste Gesichter! Der eine las Zeitung. Zwei andere unterhielten sich über einen großen Bankeinbruch.

»Einen richtigen Schacht haben sie gegraben«, erzählte der erste, »da sind sie hinein und haben alle Tresorfächer ausgeräumt. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf mehrere Millionen.« »Es wird aber kolossal schwierig sein, festzustellen, was in den Schränken eigentlich drin war«, sagte der zweite, »denn die Tresormieter sind doch der Bank keine Auskunft darüber schuldig gewesen, was sie in ihren Fächern verschlossen hatten.«

»Da wird mancher erklären, er hätte für hunderttausend Mark Brillanten eingeschlossen gehabt, und in Wirklichkeit war nur ein Haufen wertloses Papiergeld drin oder ein Dutzend Alpakalöffel«, meinte der erste. Und beide lachten ein bißchen.

>Ganz genau so wird es mir gehen<, dachte Emil traurig. >Ich werde sagen, Herr Grundeis hat mir hundertvierzig Mark gestohlen. Und niemand wird es mir glauben. Und der Dieb wird sagen, das sei eine Frechheit von mir und es wären nur drei Mark fünfzig gewesen. So eine verdammte Geschichte !<

Der Schaffner kam der Tür immer näher. Jetzt stand er schon im Türrahmen und fragte laut: »Wer hat noch keinen Fahrschein?«

Er riß große weiße Zettel ab und machte mit einer Zange eine Reihe Löcher hinein. Die Leute auf dem Perron gaben ihm Geld und bekamen dafür Fahrscheine.

»Na, und du?« fragte er den Jungen.

»Ich habe mein Geld verloren, Herr Schaffner«, antwortete Emil. Denn den Diebstahl hätte ihm keiner geglaubt. »Geld verloren? Das kenn ich. Und wo willst du hin?«

»Das ... das weiß ich noch nicht«, stotterte Emil.

»So. Na, da steige mal an der nächsten Station wieder ab und überlege dir erst, wo du hinwillst.«

»Nein, das geht nicht. Ich muß hier oben bleiben, Herr Schaffner. Bitteschön.« »Wenn ich dir sage, du sollst absteigen, steigst du ab. Verstanden?«

»Geben Sie dem Jungen einen Fahrschein!« sagte da der Herr, der Zeitung gelesen hatte. Er gab dem Schaffner Geld. Und der Schaffner gab Emil einen Fahrschein und erzählte dem Herrn: »Was glauben Sie, wieviele Jungen da täglich raufkommen und einem weismachen, sie hätten das Geld vergessen. Hinterher lachen sie uns aus.«

»Der hier lacht uns nicht aus«, antwortete der Herr.

Der Schaffner stieg wieder ins Wageninnere.

»Haben Sie vielen, vielen Dank, mein Herr!« sagte Emil.

»Bitteschön, nichts zu danken«, meinte der Herr und schaute wieder in seine Zeitung.

Dann hielt die Straßenbahn von neuem. Emil beugte sich hinaus, ob der Mann im steifen Hut ausstiege. Doch es war nichts zu sehen.

»Darf ich vielleicht um Ihre Adresse bitten?« fragte Emil den Herrn. »Wozu denn?«

»Damit ich Ihnen das Geld zurückgeben kann, sobald ich welches habe. Ich bleibe vielleicht eine Woche in Berlin, und da komme ich mal bei Ihnen vorbei. Tischbein ist mein Name. Emil Tischbein aus Neustadt.«

»Nein«, sagte der Herr, »den Fahrschein habe ich dir selbstverständlich geschenkt. Soll ich dir noch etwas geben?«

»Unter keinen Umständen«, erklärte Emil fest, »das nähme ich nicht an!«

»Wie du willst«, meinte der Herr und guckte wieder in die Zeitung.

Und die Straßenbahn fuhr. Und sie hielt. Und sie fuhr weiter. Emil las den Namen der schönen breiten Straße. Kaiserallee hieß sie. Er fuhr und wußte nicht, wohin. Im ändern Wagen saß ein Dieb. Und vielleicht saßen und standen noch andere Diebe in der Bahn. Niemand kümmerte sich um ihn. Ein fremder Herr hatte ihm zwar einen Fahrschein geschenkt. Doch nun las er schon wieder Zeitung.

Die Stadt war so groß. Und Emil war so klein. Und kein Mensch wollte wissen, warum er kein Geld hatte, und warum er nicht wußte, wo er aussteigen sollte. Vier Millionen Menschen lebten in Berlin, und keiner interessierte sich für Emil Tischbein. Niemand will von den

Sorgen des ändern etwas wissen. Jeder hat mit seinen eigenen Sorgen und Freuden genug zu tun. Und wenn man sagt: »Das tut mir aber wirklich leid«, so meint man meistens gar nichts weiter als: »Mensch, laß mich bloß in Ruhe!«

Was würde werden? Emil schluckte schwer. Und er fühlte sich sehr, sehr allein.

Siebentes Kapitel - Grosse Aufregung in der Schumannstrasse

Während Emil auf der Straßenbahn 177 stand, die Kaiserallee langfuhr und nicht wußte, wo er landen würde, warteten die Großmutter und Pony Hütchen, seine Kusine, im Bahnhof Friedrichstraße auf ihn. Sie hatten sich am Blumenkiosk, wie es ausgemacht war, aufgestellt und sahen dauernd nach der Uhr. Viele Leute kamen vorüber. Mit Koffern und Kisten und Schachteln und Ledertaschen und Blumensträußen. Doch Emil war nicht dabei.

»Wahrscheinlich ist er mächtig gewachsen, was?« fragte Pony Hütchen und schob ihr kleines vernickeltes Fahrrad hin und her. Sie hatte es ja eigentlich nicht mitnehmen sollen. Doch sie hatte so lange gemauzt, bis die Großmutter erklärte: »Nimm's mit, alberne Liese!« Nun war die alberne Liese guter Laune und freute sich auf Emils respektvollen Blick. »Sicher findet er es oberfein«, sagte sie und war ihrer Sache völlig gewiß.

Die Großmutter wurde unruhig: »Ich möchte bloß wissen, was das heißen soll. Jetzt ist es schon 18 Uhr 20. Der Zug müßte doch längst da sein.« Sie lauerten noch ein paar Minuten. Dann schickte die Großmutter das kleine Mädchen fort, sich zu erkundigen.

Pony Hütchen nahm natürlich ihr Rad mit. »Können Sie mir nicht erklären, wo der Zug aus Neustadt bleibt, Herr Inspektor?« fragte sie den Beamten, der mit einer Lochzange an der Sperre stand und Obacht gab, daß jeder, der an ihm vorbeiwollte, ein Billett mitbrachte. »Neustadt? Neustadt?« überlegte er, »ach so, 18 Uhr 17! Der Zug ist längst 'rein.«

»Ach, das ist aber schade. Wir warten nämlich dort drüben am Blumenstand auf meinen Vetter Emil.« »Freut mich, freut mich«, sagte der Mann.

»Wieso freut Sie denn das, Herr Inspektor?« fragte Pony neugierig und spielte mit ihrer Radklingel.

Der Beamte antwortete nicht und drehte dem Bände den Rücken zu.

»Na, Sie sind aber ein ulkiger Knabe«, sagte Pony beleidigt. »Auf Wiedersehen!«

Ein paar Leute lachten. Der Beamte biß sich ärgerlich auf die Lippen. Und Pony Hütchen trabte zum Blumenstand.

»Der Zug ist längst 'rein, Großmutter.«

»Was mag da nur passiert sein?« überlegte die alte Dame. »Wenn er überhaupt nicht abgefahren wäre, hätte seine Mutter doch depeschiert. Ob er verkehrt ausgestiegen ist? Aber wir haben es doch ganz genau beschrieben!«

»Ich werde daraus nicht gescheit«, behauptete Pony und tat sich wichtig. »Sicher ist er verkehrt ausgestiegen. Jungens sind manchmal furchtbar blöde. Ich möchte wetten! Du wirst noch sehen, daß ich recht habe.«

Und weil ihnen nichts andres übrig blieb, warteten sie von neuem. Fünf Minuten.

Nochmal fünf Minuten.

»Das hat nun aber wirklich keinen Zweck«, sagte Pony zur Großmutter. »Da können wir ja hier stehenbleiben, bis wir schwarz werden. Ob es noch einen anderen Blumenstand gibt?«

»Du kannst ja mal zusehen. Aber bleibe nicht so lange!«

Hütchen nahm wieder ihr Rad und inspizierte den Bahnhof. Es gab weiter keinen zweiten Blumenstand. Dann fragte sie noch rasch zwei Eisenbahnbeamten Löcher in den Bauch und kam stolz zurück.

»Also«, erzählte sie, »Blumenstände gibt's keine sonst. Wäre ja auch komisch. Was wollte ich noch sagen? Richtig, der nächste Zug aus Neustadt kommt hier 20 Uhr 33 an. Das ist kurz nach halb neun. Wir gehen jetzt hübsch nach Hause. Und Punkt acht fahre ich mit meinem Rad wieder hierher. Wenn er dann immer noch nicht da ist, kriegt er einen hundsgemeinen Brief von mir.« »Drücke dich etwas gewählter aus, Pony!«

»Kriegt er einen Brief, der sich gewaschen hat, kann man auch sagen.«

Die Großmutter machte ein besorgtes Gesicht und schüttelte den Kopf. »Die Sache gefällt mir nicht. Die Sache gefällt mir nicht«, erklärte sie. Wenn sie aufgeregt war, sagte sie nämlich alles zweimal.

Sie gingen langsam nach Hause. Unterwegs, an der Weidendammer Brücke, fragte Pony Hütchen: »Großmutter, willst du dich auf die Lenkstange setzen?«

»Halte den Mund!«

»Wieso? Schwerer als Zicklers Arthur bist du auch nicht. Und der setzt sich oft drauf, wenn ich fahre.«

»Wenn das noch ein einziges Mal vorkommt, nimmt dir dein Vater das Rad für immer weg.«

»Ach, euch darf man aber auch gar nichts erzählen«, schimpfte Pony.

Als sie zu Hause - Schumannstraße 15 - angekommen waren, gab es bei Ponys Eltern, Heimbold hießen sie, große Aufregung. Jeder wollte wissen, wo Emil war, und keiner wußte es.

Der Vater riet, an Emils Mutter zu depeschieren.

»Um Gotteswillen!« rief seine Frau, Ponys Mutter. »Sie würde sich zu Tode erschrecken. Wir gehen gegen acht Uhr noch einmal auf den Bahnhof. Vielleicht kommt er mit dem nächsten Zug.« »Hoffentlich«, jammerte die Großmutter, »aber ich kann mir nicht helfen: die Sache gefällt mir nicht, die Sache gefällt mir nicht!«

»Die Sache gefällt mir nicht«, sagte Pony Hütchen und wiegte bedenklich ihr kleines Haupt hin und her.

Achtes Kapitel - Der Junge mit der Hupe taucht auf

In der Trautenaustraße, Ecke Kaiserallee, verließ der Mann im steifen Hut die Straßenbahn. Emil sah's, nahm Koffer und Blumenstrauß, sagte zu dem Herrn, der die Zeitung las: »Haben Sie nochmals verbindlichen Dank, mein Herr!« und kletterte vom Wagen.

Der Dieb ging am Vorderwagen vorbei, überquerte die Gleise und steuerte nach der anderen Seite der Straße. Dann fuhr die Bahn weiter, gab den Blick frei, und Emil bemerkte, daß der Mann zunächst unschlüssig stehenblieb und dann die Stufen zu einer CafeTerrasse hinaufschritt.

Jetzt hieß es wieder einmal vorsichtig sein. Wie ein Detektiv, der Flöhe fängt. Emil orientierte sich flink, entdeckte an der Ecke einen Zeitungskiosk und lief, so rasch er konnte, dahinter. Das Versteck war ausgezeichnet. Es lag zwischen dem Kiosk und einer Litfaßsäule. Der Junge stellte sein Gepäck hin, nahm die Mütze ab und witterte.

Der Mann hatte sich auf die Terrasse gesetzt, dicht ans Geländer, rauchte eine Zigarette und schien seelenvergnügt. Emil fand es abscheulich, daß ein Dieb überhaupt vergnügt sein kann, und daß der Bestohlene betrübt sein muß, und wußte sich keinen Rat.

Was hatte es denn im Grunde für einen Sinn, daß er sich hinter einem Zeitungskiosk verbarg, als wäre er selber der Dieb und nicht der andere? Was hatte es für einen Zweck, daß er wußte, der Mann säße im Cafe Josty an der Kaiserallee, tränke helles Bier und rauchte Zigaretten? Wenn der Kerl jetzt aufstand, konnte die Rennerei weitergehen. Blieb er aber, dann konnte Emil hinter dem Kiosk stehen, bis er einen langen grauen

Bart kriegte. Es fehlte wirklich nur noch, daß ein Schupomann angerückt kam und sagte: >Mein Sohn, du machst dich verdächtig. Los, folge mir mal unauffällig. Sonst muß ich dir leider Handschellen anlegen.<

Plötzlich hupte es dicht hinter Emil! Er sprang erschrocken zur Seite, fuhr herum und sah einen Jungen stehen, der ihn auslachte.

»Na Mensch, fall nur nicht gleich vom Stühlchen«, sagte der Junge.

»Wer hat denn eben hinter mir gehupt?« fragte Emil.

»Na Mensch, ich natürlich. Du bist wohl nicht aus Wilmersdorf, wie? Sonst wüßtest du längst, daß ich 'ne Hupe in der Hosentasche habe. Ich bin hier nämlich bekannt wie 'ne Mißgeburt.« »Ich bin aus Neustadt. Und komme grade vom Bahnhof.«

»So, aus Neustadt? Deswegen hast du so 'nen doofen Anzug an.«

»Nimm das zurück! Sonst kleb ich dir eine, daß du scheintot hinfällst.«

»Na Mensch«, sagte der andere gutmütig, »bist du böse? Das Wetter ist mir zum Boxen zu vornehm. Aber von mir aus, bitte!«

»Verschieben wir's auf später«, erklärte Emil, »ich hab jetzt keine Zeit für so was.« Und er blickte nach dem Cafe hinüber, ob Grundeis noch dortsäße.

»Ich dachte sogar, du hättest viel Zeit! Stellt sich mit Koffer und Blumenkohl hinter die Zeitungsbude und spielt mit sich selber Verstecken! Da muß man doch glatt zehn bis zwanzig Meter Zeit übrig haben.«

»Nein«, sagte Emil, »ich beobachte einen Dieb.«

»Was? Ich verstehe fortwährend: Dieb«, meinte der andre Junge, »wen hat er denn beklaut?«

»Mich!« sagte Emil und war direkt stolz darauf. »In der Eisenbahn. Während ich schlief. Hundertvierzig Mark. Die sollte ich meiner Großmutter hier in Berlin geben. Dann ist er in ein andres Coupe geturnt und am Bahnhof Zoo ausgestiegen. Ich natürlich hinterher, kannst du dir denken. Dann auf die Straßenbahn. Und jetzt sitzt er drüben im Cafe, mit seinem steifen Hut, und ist guter Laune.«

»Na Mensch, das ist ja großartig!« rief der Junge, »das ist ja wie im Kino! Und was willst du nun anstellen?«

»Keine Ahnung. Immer hinterher. Weiter weiß ich vorderhand nichts.«

»Sag's doch dem Schupo dort. Der nimmt ihn hopp.«

»Ich mag nicht. Ich habe bei uns in Neustadt was ausgefressen. Da sind sie nun vielleicht scharf auf mich. Und wenn ich ... «

»Verstehe, Mensch!«

»Und am Bahnhof Friedrichstraße wartet meine Großmutter.«

Der Junge mit der Hupe dachte ein Weilchen nach. Dann sagte er: »Also, ich finde die Sache mit dem Dieb knorke. Ganz große Klasse, Ehrenwort! Und, Mensch, wenn du nischt dagegen hast, helfe ich dir.«

»Da wär ich dir kolossal dankbar!«

»Quatsch nicht, Krause! Das ist doch klar, daß ich hier mitmache. Ich heiße Gustav.«

»Und ich Emil.«

Sie gaben sich die Hand und gefielen einander ausgezeichnet.

»Nun aber los«, sagte Gustav, »wenn wir hier nichts weiter machen als rumstehen, geht uns der Schuft durch die Lappen. Hast du noch etwas Geld?« »Keinen Sechser.«

Gustav hupte leise, um sein Denken anzuregen. Es half nichts.

»Wie wäre denn das«, fragte Emil, »wenn du noch ein paar Freunde herholtest?«

»Mensch, die Idee ist hervorragend!« rief Gustav begeistert, »das mach ich! Ich brauch bloß mal durch die Höfe zu sausen und zu hupen, gleich ist der Laden voll.«

»Tu das mal!« riet Emil, »aber komme bald wieder. Sonst läuft der Kerl da drüben weg. Und da muß ich selbstverständlich hinterher. Und wenn du wiederkommst, bin ich über alle Berge.«

»Klar, Mensch! Ich mache schnell! Verlaß dich drauf. Übrigens ißt der Mausehaken im Cafe Josty drüben Eier im Glas und solche Sachen. Der bleibt noch 'ne Weile. Also, Wiedersehen, Emil! Mensch, ich freu mich noch halb dämlich. Das wird eine tolle Kiste!« Und damit fegte er fort. Emil fühlte sich wunderbar erleichtert. Denn Pech bleibt nun zwar auf alle Fälle Pech. Aber ein paar Kameraden zu haben, die freiwilig mit von der Partie sind, das ist kein kleiner Trost.

Er behielt den Dieb scharf im Auge, der sich's - wahrscheinlich noch dazu von Mutters Erspartem - gut schmecken ließ, und hatte nur eine Angst: daß der Lump dort aufstehen und fortlaufen könne. Dann waren Gustav und die Hupe und alles umsonst. Aber Herr Grundeis tat ihm den Gefallen und blieb. Wenn er freilich von der Verschwörung etwas geahnt hätte, die sich über ihm wie ein Sack zusammenzog, dann hätte er sich mindestens ein Flugzeug bestellt. Denn nun wurde die Sache langsam brenzlich ...

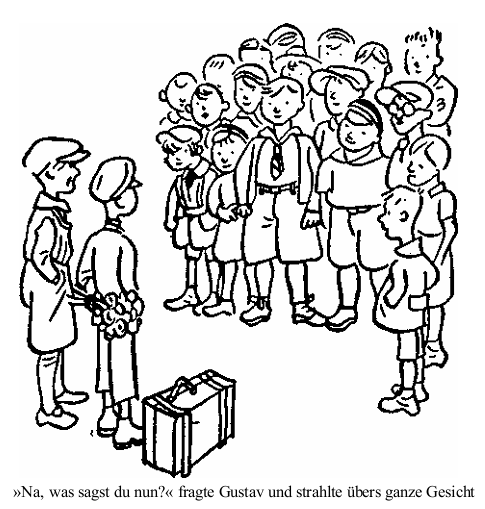

Zehn Minuten später hörte Emil die Hupe wieder. Er drehte sich um und sah, wie mindestens zwei Dutzend

Jungen, Gustav allen voran, die Trautenaustraße heraufmarschiert kamen.

»Das Ganze halt! Na, was sagst du nun?« fragte Gustav und strahlte übers ganze Gesicht.

»Ich bin gerührt«, sagte Emil und stieß Gustav vor Wonne in die Seite.

»Also, meine Herrschaften! Das hier ist Emil aus Neustadt. Das andre hab ich euch schon erzählt. Dort drüben sitzt der Schweinehund, der ihm das Geld geklaut hat. Der rechts an der Kante, mit der schwarzen Melone auf dem Dach. Wenn wir den Bruder entwischen lassen, nennen wir uns alle von morgen ab nur noch Moritz. Verstanden ? «

»Aber Gustav, den kriegen wir doch!« sagte ein Junge mit einer Hornbrille.

»Das ist der Professor«, erläuterte Gustav. Und Emil gab ihm die Hand.

Dann wurde ihm, der Reihe nach, die ganze Bande vorgestellt.

»Na, was sagst du nun?« fragte Gustav und strahlte übers ganze Gesicht

»So«, sagte der Professor, »nun wollen wir mal auf den Akzelerator treten. Los! Erstens, Geld her!«