Thomas M. Disch

En alas de la canción

Traducción de Luis G. Prado

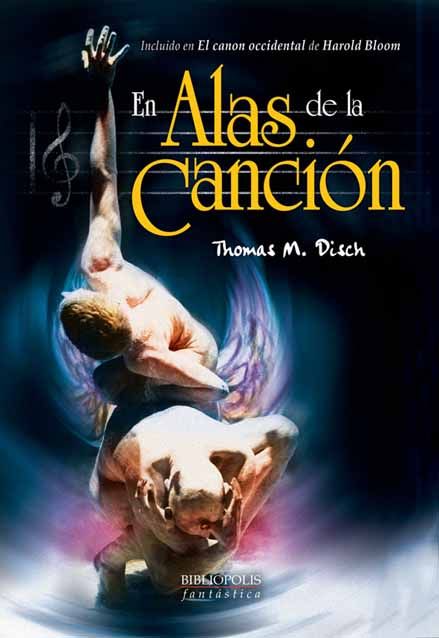

Fotografía de cubierta: Manuel de los Galanes

Retoque digital: Roberto Uriel / DPI Comunicación

Diseño de cubierta: Alberto Cairo

Colección Bibliópolis Fantástica n° 4

Primera edición: marzo de 2003

© 1979 Thomas M. Disch

© 2003 Luis G. Prado por la traducción

© 2003 BIBLIÓPOLIS

Luis G. Prado, editor

Gta. López de Hoyos, 5

28002 — Madrid

www.bibliopolis.org

ISBN: 84-932836-5-7

Depósito legal: M-11946-2003

Impreso por Gráficas An-ya

c/ Fereluz, 21-23. 28039 — Madrid

Impreso en España

Printed in Spain

Para Charles Naylor

Profiscicere, anima Christiana, de hoc mundo.

Primera parte

1

Cuando Daniel Weinreb tenía cinco años, su madre desapareció. Aunque, al igual que su padre, eligió considerar esto como una afrenta personal, pronto llegó a preferir la vida que llevaban sin ella. Había sido el tipo de chica que lloriqueaba, tenía tendencia a pronunciar largos discursos inarticulados y a caer en periodos de odio sofocado hacia el padre de Daniel que, en parte, siempre acababa tocándole. Ella se había casado con dieciséis años, y a los veintiuno había desaparecido con sus dos maletas, el equipo de sonido y la vajilla de plata de un servicio para ocho personas que había constituido el regalo de bodas de Adah Weinreb, la abuela de su marido.

Después de que terminase el procedimiento de quiebra -iniciado bastante tiempo antes—, el padre de Daniel Abraham Weinreb, doctor en cirugía dental, se lo llevó a vivir a mil kilómetros de distancia, a la ciudad de Amesville, Iowa, donde necesitaban un dentista porque el anterior había muerto. Vivían en un apartamento encima de la consulta, en el que Daniel tenía su propia habitación, y no simplemente un sofá convertido en cama. Había patios traseros y calles en los que se podía jugar, árboles que trepar y montañas de nieve todo el invierno. Los niños parecían ser más importantes en Amesville, y más numerosos. Excepto el desayuno, hacía la mayor parte de las comidas en una gran cafetería del centro, y eran unos platos mucho mejores que los que cocinaba su madre. En casi todos los aspectos era una vida mejor.

Sin embargo, cuando estaba enfadado, aburrido o enfermo en cama con un resfriado, se decía a sí mismo que la echaba de menos. Parecía una monstruosidad que él, que se congraciaba tan fácilmente con las madres de sus amigos, no tuviera una madre propia. Se sentía diferente. Pero incluso esto tenía un lado positivo: diferente podía significar superior. A veces así parecía. Porque la ausencia de su madre no era la falta de presencia corriente tras la muerte, sino un misterio sobre el que Daniel siempre reflexionaba. Había un prestigio indudable en el hecho de ser el hijo de un misterio y estar asociado a un drama de tal altura. La ausente Milly Weinreb se convirtió en el símbolo de todo el abanico de posibilidades del mundo más allá de Amesville, que incluso a los seis y luego a los siete años parecía muy inferior a la gran ciudad donde había vivido antes.

Conocía, vagamente, la razón por la que ella se había marchado. Al menos la razón que su padre le había dado a la abuela Weinreb por teléfono el día en que había sucedido. Era porque ella quería aprender a volar. Volar estaba mal, pero mucha gente lo hacía de todas formas. No Abraham Weinreb, desde luego, ni tampoco ninguna de las otras personas de Amesville, porque allí en Iowa iba contra la ley y la gente lo consideraba parte del declive general del país.

Aunque estuviera mal, a Daniel le gustaba imaginarse a su madre, encogida hasta el tamaño del dedo de un adulto, volando a través de las anchas extensiones de campos nevados sobre las que él había volado en avión, volando con alas diminutas, doradas y ronroneantes (en Nueva York, había visto el aspecto de las hadas en la tele, aunque por supuesto se trataba de una representación figurada), volando todo el camino hasta Iowa sólo para visitarle en secreto.

Él estaría jugando, por ejemplo con su Mecano, y entonces sentiría el impulso de apagar los ventiladores de los tres cuartos y abrir el tiro de la chimenea. Se imaginaba a su madre sentada sobre los ladrillos cubiertos de hollín del tejado, esperando durante horas a que la dejase entrar, y luego por fin bajando por el tiro abierto y revoloteando por todas partes. Ella se sentaría y le observaría mientras él jugaba, orgullosa y al mismo tiempo desconsolada porque no tenía forma de hablar con él, ni siquiera de hacerle saber que existía. Quizá incluso trajese también a sus amigas hadas de visita… una pequeña compañía, encaramadas a las estanterías y a las plantas colgantes, o arremolinadas como polillas en torno a una bombilla.

Y quizá estuvieran allí. Quizá no era todo producto de su imaginación, puesto que las hadas eran invisibles. Pero si estaban allí, entonces lo que hacía estaba mal, ya que la gente no debía dejar entrar a las hadas en sus casas. Así que decidió que se trataba sólo de una historia que le gustaba inventarse.

Cuando Daniel Weinreb tenía nueve años, su madre volvió. Tuvo el buen sentido de telefonear antes, y como era un sábado en el que la chica no trabajaba y Daniel se ocupaba de la centralita, fue el primero en hablar con ella.

Respondió al teléfono como solía hacer, con:

—Buenos días, Grupo de Artes Médicas de Amesville.

Una operadora le dijo que había una llamada a cobro revertido desde Nueva York para Abraham Weinreb.

—Lo siento —recitó Daniel—, pero en este momento no puede ponerse. Está atendiendo a un paciente. ¿Quiere dejarle un mensaje?

La operadora consultó con otra voz que Daniel apenas pudo distinguir, una voz como la voz en una grabación cuando los amplificadores están apagados y alguien escucha con auriculares.

Cuando la operadora le preguntó que quién era él, de alguna manera supo que debía ser su madre quien estaba llamando. Contestó que era el hijo de Abraham Weinreb. Siguió un intercambio más corto, y la operadora preguntó si deseaba aceptar él la llamada.

Dijo que sí.

—¿Danny? Danny, ¿eres tú, querido? —dijo una voz más chillona que la de la operadora.

Quiso decir que nadie le llamaba nunca Danny, pero le pareció poco amistoso. Se limitó a un equívoco «Ajá».

—Soy tu madre, Danny.

—Oh. Madre. Hola. —Ella no respondió nada. Estaba todo en manos de él—. ¿Cómo estás?

Ella rió, y eso pareció hacer su voz más profunda.

—Oh, podría estar peor. —Hizo una pausa y añadió—: Pero no demasiado. ¿Dónde está tu padre, Danny? ¿Puedo hablar con él?

—Está haciendo un empaste.

—¿Sabe que he llamado?

—No, aún no.

—Bueno, ¿puedes decírselo? Dile que es Milly que llama desde Nueva York.

Sopesó el nombre con su lengua.

—Milly.

—Eso es. Milly. Diminutivo de… ¿lo sabes?

Reflexionó.

—¿De Millicent?

—Dios Todopoderoso, no. Mildred… ¿no es suficientemente malo? ¿Es que nunca habla de mí?

No intentó eludir la pregunta. Era sólo que la suya parecía mucho más importante:

—¿Vas a venir con nosotros?

—No lo sé. Depende, para empezar, de si Abe quiere enviarme el dinero. ¿Quieres tú que vaya?

Aunque no estaba seguro de ello, entendió que se le exigía que dijera que sí, que quería. Pero ya había dudado perceptiblemente, así que perdió la mayor parte de su credibilidad al decirlo. Ella supo que sólo estaba siendo educado.

—Danny, ¿por qué no vas y le dices que estoy al teléfono? —Su voz sonaba de nuevo chillona.

Daniel obedeció. Como sabía que sucedería, su padre se enfadó cuando Daniel apareció en la puerta. Durante un momento se limitó a quedarse ahí. No quería decir quién era en voz alta frente a la paciente, una granjera gorda a la que su padre estaba poniendo una corona en el canino superior izquierdo.

—Tienes una llamada de Nueva York —dijo.

Su padre le fulminó con la mirada. ¿Acaso no entendía?

—Una mujer —añadió Daniel significativamente—. Llama a cobro revertido.

—Ya sabes que no debes interrumpirme, Daniel. Dile que espere.

Volvió a la centralita. Estaba recibiendo otra llamada. La puso rápidamente en espera y le dijo a su madre:

—Se lo he dicho. Dice que esperes. Realmente, no puede parar ahora.

—Bueno, entonces esperaré.

—Hay otra llamada. Tengo que ponerte en espera.

Ella volvió a reírse. Era una risa agradable. Anticipó, aunque no en tantas palabras, la necesidad de mantenerla de buen humor. Suponiendo que viniese a Amesville. Así que, de forma casi calculada, añadió una posdata cariñosa:

—Vaya, mamá, espero que todo salga bien y que puedas venir a vivir con nosotros. —Y la puso en espera antes de que pudiera responder.

Como el avión había venido de Nueva York, los pasajeros tuvieron que esperar mucho tiempo a que se les permitiese el acceso, a ellos y a su equipaje, por la Estación de Inspección de la policía del estado. Daniel pensó que varias de las mujeres que salían por las puertas de formica blanca podrían ser su madre, pero cuando finalmente apareció ella, toda agotada y nerviosa, el último pasajero en salir, no hubo lugar a dudas. No era la madre que había imaginado a lo largo de los años, pero sin duda era la que había intentado olvidar, sin acabar nunca de conseguirlo.

Era atractiva, pero más por vulnerable que por entusiasta y saludable, con grandes ojos castaños y cansados, y una masa enredada de pelo en una coleta que colgaba sobre sus hombros como sí se tratase de un adorno. Su ropa era simple y agradable, pero no lo suficientemente cálida para Iowa a mediados de octubre. No era más alta que un estudiante normal de octavo curso, y excepto por sus pechos grandes y alzados por el sujetador, no tenía más carne que la gente que salía en los anuncios religiosos de la tele. Se había dejado las uñas demasiado largas y agitaba los dedos cuando hablaba, así que uno no podía dejar de notarlas. Tenía un brazo cubierto por decenas de brazaletes de metal, plástico y madera que tintineaban y entrechocaban constantemente. A Daniel le parecía tan rara como una raza exótica de perro, de ese tipo que nadie tiene nunca y que sólo se ve en los libros. La gente de Amesville se la quedaría mirando. El resto de la gente en el restaurante del aeropuerto ya se estaba fijando.

Estaba comiendo su hamburguesa con cuchillo y tenedor. Quizá (teorizó Daniel) las uñas largas le impedían tomarla por el bollo. Sus uñas eran realmente increíbles, un espectáculo. Incluso mientras comía, no dejaba de hablar, aunque nada de lo que decía resultaba demasiado informativo. Obviamente, estaba intentando causar buena impresión, tanto a Daniel como a su padre. De forma igualmente obvia, estaba cabreada por la inspección que había sufrido. La policía le había confiscado una radio y cuatro cartones de cigarrillos por los que no había podido pagar la tasa del timbre de Iowa. El padre de Daniel consiguió recuperar sus cigarrillos, pero no la radio, pues recibía emisoras de la gama de frecuencias prohibidas.

En el coche, de vuelta a Amesville, su madre fumó y parloteó e hizo muchas bromas nerviosas y no demasiado graciosas. Mostró su admiración por todo lo que veía en un tono de fervor almibarado, como si Daniel y su padre fueran personalmente responsables y debieran ser alabados por todo Iowa, los rastrojos de los tallos de maíz en los campos, los cobertizos y silos, la luz y el aire. Luego perdía el hilo durante un momento y podía verse que en realidad no creía nada de todo aquello. Parecía asustada.

Su padre fumó algunos cigarrillos también, aunque era algo que nunca hacía en otras circunstancias. El coche alquilado se llenó de humo y Daniel empezó a marearse. Centró su atención en el cuentakilómetros, que rebajaba gradualmente la distancia que les separaba de Amesville.

Al día siguiente era sábado y Daniel tenía que levantarse a las seis de la mañana para acudir a la reunión de la Joven Iowa en el parque Otto Hassler. Para cuando hubo vuelto a casa, a mediodía, Milly había sido transformada en una aproximación bastante buena de lo que debía ser un ama de casa de Amesville. Excepto por su corta talla, podría haber salido directamente de un escaparate de ropa femenina en Burns y McCauley: una blusa verde pulcra y práctica sembrada de margaritas pulcras y prácticas, una falda hasta la rodilla con franjas onduladas violeta y lima de tres pulgadas de ancho, con medias bastas a juego. Sus uñas estaban cortadas a la medida normal, y su pelo estaba recogido en trenzas que formaban una especie de gorra como el de la profesora de cuarto curso de Daniel (que ahora estaba en quinto), la señora Boismortier. Sólo llevaba uno de los brazaletes del día anterior, uno de plástico que hacía juego con el verde de su falda.

—¿Y bien? —le preguntó, adoptando una pose que la hizo parecer más que nunca un maniquí.

Él volvió a sentirse afligido. Sus tendones estaban temblando a causa de los ejercicios en el parque, y se dejó caer en el sofá con la esperanza de ocultar su reacción con una exhibición de agotamiento.

—¿Tan mal estoy?

—No, es sólo que… —Decidió ser honrado, y luego decidió que mejor no—. Me gustaba el aspecto que tenías. —Lo que era medio cierto.

—¡Vaya caballerito que estás hecho! —se rió.

—En serio.

—Es muy dulce por tu parte, corazón, pero Abe dejó muy claro que mi viejo yo sencillamente no era aceptable. Y tiene razón, no lo es. Puedo ser realista. Así que… —Adoptó otra pose de escaparate, con los brazos alzados en un gesto vagamente defensivo-… lo que quiero saber es: ¿será aceptable mi nuevo yo?

—Seguro, seguro —se rió.

—En serio —insistió, en un tono que no podía considerar serio en absoluto. Era como si simplemente al hacer cualquier cosa la estuviese parodiando, voluntariamente o no.

Intentó contemplarla sin prejuicios, como si no la hubiera visto con el aspecto con el que había llegado.

—Tu ropa y todo eso es perfecta. Pero así no vas a conseguir hacerte… —se sonrojó—… invisible. Quiero decir…

—¿Sí? —Arrugó sus cejas pintadas.

—Quiero decir que la gente tiene curiosidad, especialmente sobre los que vienen del este. Esta mañana los chicos ya sabían que estabas aquí y me preguntaron.

—¿Sobre qué, exactamente?

—Oh, qué aspecto tienes, cómo hablas. Ven cosas en televisión y creen que son ciertas.

—¿Y qué les has contado?

—Les he dicho que pronto lo verían ellos mismos.

—Bueno, Danny, no te preocupes: cuando me vean pareceré tan normal que perderán la fe en la tele. No vine aquí sin hacerme una buena idea de en qué me estaría metiendo. También tenemos tele en el este, ¿sabes?, y el Cinturón Agrícola recibe su parte de atención.

—Dicen que somos muy conformistas, ¿verdad?

—Sí, desde luego ésa es una de las cosas que dicen.

—Entonces, ¿por qué quisiste venir aquí? Quiero decir, además de por nosotros.

—¿Por qué? Quiero una vida agradable, cómoda, segura y próspera, y si el conformismo es el precio a pagar, que así sea. Donde quiera que estés, ya sabes, tienes que conformarte con algo.

Extendió las manos, como si considerase sus uñas recortadas. Cuando volvió a hablar, lo hizo en un tono de seriedad incuestionable.

—Anoche le dije a tu padre que saldría a buscar trabajo para ayudarle a devolver el préstamo un poco más rápido. En realidad, para mí trabajar sería un placer. Pero dijo que no, que eso no quedaría bien. Ése es mi trabajo, quedar bien. Así que seré un ama de casa agradable y haré ganchillo hasta fabricar el macetero más grande del mundo. O lo que sea que hagan aquí las amas de casa. ¡Eso haré, y por Dios que quedaré bien!

Se dejó caer en un sillón y encendió un cigarrillo. Daniel se preguntó si sabía que la mayor parte de las amas de casa de Amesville no fumaban, y especialmente no en público. Y entonces pensó: estar con él no era lo mismo que estar en público. ¡Él era su hijo!

—Madre… ¿puedo hacerte una pregunta?

—Por supuesto, mientras no tenga que responderla.

—¿Puedes volar?

—No. —Aspiró poco a poco y dejó que el humo saliera de su boca abierta—. No, lo intenté pero nunca tuve el don. Algunas personas nunca aprenden, no importa cuánto lo intenten.

—Pero tú querías.

—Sólo un idiota negaría que quiere hacerlo. Conocí a gente que volaba, y por la forma en que hablaban de ello… —Puso los ojos en blanco y frunció los labios rojos, como diciendo: el mismísimo cielo.

—En la escuela nos dieron una clase especial en el gimnasio el año pasado, vino un funcionario del gobierno y dijo que eso sucede sólo en tu cabeza. Sólo crees estar volando, pero es una especie de sueño.

—Eso es propaganda. Y ellos no se la creen. Si lo hicieran no tendrían tanto miedo de las hadas. No habría ventiladores girando en todas partes.

—Entonces, ¿es real?

—Tan real como que nosotros dos estamos aquí sentados. ¿Responde eso a tu pregunta?

—Sí. Creo. —Decidió esperar hasta más tarde para preguntarle cómo habían dicho sus amigos que se sentían.

—Bien. Entonces recuerda lo siguiente: nunca jamás debes hablar de esto con nadie más. Ni siquiera debes hablar de ello de nuevo conmigo. Nada que tenga que ver con volar. ¿Te ha explicado tu padre lo del sexo?

Daniel asintió.

—¿Lo de follar?

—Eh… aquí en Iowa… nunca…

—No se habla de ello, ¿verdad?

—Bueno, los niños no hablan de ello con los adultos.

—Lo mismo pasa con volar. No se habla de ello. Nunca. Excepto para decir que está muy mal, y que la gente que es tan perversa que lo hace merece todas las cosas terribles que le suceden.

—¿Es eso lo que tú crees?

—No te preocupes por lo que creo. Lo que estoy diciendo ahora es la verdad oficial de los sumisos. Volar está mal. Dilo.

—Volar está mal.

Se levantó del sillón, se acercó y le dio un beso en la mejilla.

—Tú y yo —dijo con un guiño— somos de la misma especie. Y vamos a llevarnos bien.

2

A los once años, Daniel desarrolló una pasión por los fantasmas; también por los vampiros, los hombres lobo, los insectos mutados y los invasores extraterrestres. Al mismo tiempo, y principalmente porque compartía este apetito por lo monstruoso, se enamoró de Eugene Mueller, el hijo pequeño de Roy Mueller, un comerciante de maquinaria agrícola que había sido alcalde de Amesville hasta hacía sólo dos años. Los Mueller vivían en la casa más grande y (afirmaban) más antigua del prestigioso paseo Linden. Un total de cinco de los alcaldes y de los jefes de policía de la ciudad habían vivido en aquella casa, y tres de esos cinco habían sido Mueller. En el ático de la casa de los Mueller, entre muchas otras formas de basura, había una gran cantidad de libros viejos, en su mayoría reliquias ilegibles de un pasado irrelevante: libros sobre dietas y sobre el éxito, las memorias en varios volúmenes de un presidente muerto, libros de texto de francés, economía doméstica, contabilidad, y metros y metros de Libros Resumidos del Reader's Digest. Sin embargo, enterrada en el nivel más profundo de estas ideas descartadas, Eugene Mueller había descubierto una caja entera llena de colecciones de bolsillo de relatos sobrenaturales, relatos de un ingenio y una atrocidad que sobrepasaban todo lo que él conocía de las tradiciones orales del campamento de verano o de la oficina de entrega del Register.

Eugene se llevaba sigilosamente los volúmenes de uno en uno a su habitación, escondidos en su ropa interior, y los leía allí por las noches a la luz de las velas. Los propios libros eran como fantasmas, con los márgenes que se deshacían en polvo bajo el tacto de los dedos. Leía cada historia una vez rápidamente y, si le gustaba, una segunda vez, lentamente. Luego, con el tema fresco en la memoria, contaba la historia a los repartidores de periódicos en la oficina de Register, mientras esperaban que llegase el camión con los periódicos. A veces la hacía durar varios días para aumentar el suspense.

Daniel también tenía una ruta de reparto, aunque no tan lucrativa como la del hijo del ex alcalde. Escuchaba las historias de Eugene Mueller con la reverencia embelesada de un discípulo. Éstas —y su supuesto autor— se convirtieron en una necesidad emocional. Hacía meses que había agotado los magros fondos de la biblioteca de la escuela: un ejemplar gastado por el uso de trece cuentos de Poe y versiones expurgadas de Frankenstein y La guerra de los mundos. En una ocasión había pedaleado hasta Fort Dodge y de vuelta, sesenta y cinco kilómetros en cada dirección, para ver un programa doble de viejas películas de terror en blanco y negro. Era algo terrible, amar una cosa tan inaccesible, y por ello aún más maravilloso cuando la larga sequía llegó a su fin. Incluso cuando Eugene confesó, en privado, que había abusado de la credulidad de su amigo y le enseñó sus tesoros acumulados, incluso entonces, Daniel siguió considerándole una persona superior, diferente de los otros alumnos de séptimo y octavo curso, posiblemente hasta un genio.

Daniel comenzó a quedarse a dormir a menudo en la casa de los Mueller. Comía con la familia de Eugene sentado a su mesa, incluso a veces con su padre. Con todos ellos Daniel era encantador, pero sólo disfrutaba realmente cuando estaba a solas con Eugene, ya fuera en el ático, leyendo y creando su propio y desmañado Gran Guiñol, o en el cuarto de Eugene, jugando con el amplio arsenal de juguetes y juegos.

A su propia manera, era un arribista tan malo —es decir, tan bueno— como su madre.

Tres días antes de obtener el certificado por haber superado el séptimo curso, Daniel recibió el tercer premio en un concurso estatal patrocinado por los Kiwanis (dos asientos de primera fila en el partido de su elección) por su redacción sobre el tema “El buen deporte forma buenos ciudadanos”. Leyó en voz alta la redacción ante los cursos reunidos de la escuela, y todo el mundo tuvo que aplaudir hasta que el señor Cameron, el director, levantó la mano. Luego el señor Cameron le dio un libro con los discursos de Herbert Hoover, que había nacido en West Branch. El señor Cameron dijo que algún día, cuando el país volviera a levantarse, no se sorprendería de ver a otro nativo de Iowa en la Casa Blanca. Daniel supuso que el señor Cameron se estaba refiriendo a él y sintió una punzada de gratitud breve e intensa.

El mismo día, los Weinreb se mudaron a su nueva casa en la avenida Chickasaw, que estaba considerada (por aquéllos que vivían en ella) un vecindario casi tan estupendo como el paseo Linden. Era una casa pequeña y gris de dos dormitorios, fabricada en tablilla y de estilo rancho. Inevitablemente, el segundo dormitorio les correspondió a las gemelas, Aurelia y Cecelia, y Daniel se vio relegado al cuarto del sótano. A pesar de la falta de luz y la humedad de las paredes de ladrillo de cenizas, decidió que era preferible a la habitación de las gemelas, al ser más grande y tan privada que podía presumir de tener su propia puerta al camino de entrada.

El anterior propietario de la casa había intentado llegar a fin de mes (al parecer sin conseguirlo) alquilando el cuarto del sótano a una familia de refugiados italianos. Piensen en ello: ¡cuatro personas viviendo en aquella única habitación, con la luz de dos ventanas altas y un lavabo con un grifo de agua fría!

Daniel guardó la placa metálica con su nombre: Bosola. A menudo, por la noche, solo en su habitación, intentaba imaginarse qué vida habrían llevado los Bosola encerrados entre aquellas cuatro paredes grises. Su madre decía que probablemente habían sido más felices, lo que era su forma de soslayar cualquier tristeza ineludible. Ningún vecino sabía qué había sido de ellos. Quizá aún estuvieran en Amesville. Muchos italianos vivían en caravanas a las afueras de la ciudad y trabajaban en Ralston-Purina.

El padre de Daniel también era un refugiado, aunque su caso era diferente de la mayoría. Su madre era americana, y su padre un israelí nativo. Había crecido en un kibbutz a cuatro millas de la frontera con Siria, y había ido a la Universidad de Tel Aviv, licenciándose en Química. A los veinte años sus abuelos maternos se habían ofrecido a pagarle la Escuela de Odontología si se iba a vivir con ellos a Queens. Una amabilidad providencial, porque dos semanas después de marcharse a Estados Unidos se lanzaron los cohetes que destruyeron la mayor parte de Tel Aviv. En su vigésimo primer aniversario le dieron la opción de declararse ciudadano de uno u otro país. Llegado a ese punto, en realidad no tenía elección. Juró lealtad a los Estados Unidos de América y a la República que representa, y se cambió el apellido de Shazer a Weinreb, como deferencia hacia su abuelo y hacia los gastos con los que estaba corriendo en la Universidad de Nueva York. Pasó los cursos en la Escuela y entró a trabajar en la consulta en declive que el viejo Weinreb tenía en Elmhurst, y que siguió desfalleciendo durante otros doce años. La única acción en toda su vida que había tomado aparentemente por su propia voluntad espontánea y sin coerción fue cuando a los treinta y nueve años se casó con Milly Baer, de dieciséis, que había acudido a él con una muela del juicio impactada. Como diría luego Milly a menudo, en sus trances de reminiscencia, en última instancia ni siquiera esa elección había sido de él.

Daniel nunca consiguió explicarse satisfactoriamente el hecho de que su padre no le gustaba. ¿Porque no era tan importante o acomodado como Roy Mueller, por ejemplo? No, puesto que el sentimiento de Daniel, o su ausencia de tal, se remontaba a una época anterior a que se hubiese percatado de las limitaciones de su padre en estos aspectos. ¿Porque era, después de todo, un refugiado? ¿Específicamente, un refugiado judío? No, porque en todo caso no era lo bastante refugiado judío. Daniel aún era suficientemente joven como para tener una visión romántica de las penalidades, y a sus ojos los Bosola (tal y como los imaginaba) eran de una especie mucho mejor y más heroica que cualquier Weinreb. Entonces, ¿por qué?

Porque —y esto posiblemente era la auténtica razón, o una de ellas— sentía que su padre, como cualquier otro, esperaba de él, y lo que era peor, quería, que él siguiera la misma carrera en la que llevaba toda la vida hundiéndose. Quería que Daniel fuera dentista.

No era suficiente con que Daniel insistiera en que no quería serlo. Debía encontrar algo que sí quisiera ser. Y no podía. No es que supusiera mucha diferencia, en aquel momento. Era joven y tenía tiempo. Pero incluso así no le gustaba pensar en ello.

La casa de la señora Boismortier, su antigua profesora del cuarto curso, era la última parada en la ruta de Daniel. Era una mujer madura, de cuarenta o cincuenta años, y estaba gorda, como muchas otras mujeres de su edad en Amesville. Su nombre se pronunciaba boismoorteer. Nadie con quien Daniel hubiese hablado podía recordar una época en la que hubiese un señor Boismortier, pero debía haber habido uno para que ella fuese una señora.

Daniel la recordaba como una profesora más atenta que inspirada, satisfecha con el eterno retorno a las verdades de la ortografía, la gramática y las divisiones antes que con la súbita irrupción de una nueva idea. Nunca les leía cuentos, por ejemplo, ni hablaba de acontecimientos de su propia vida. Sus únicos momentos de mayor interés eran los viernes, cuando durante una hora al final del día dirigía el canto de la clase. Siempre empezaban con el Himno Nacional y terminaban con “Song of Iowa”. Las tres canciones preferidas de Daniel en el libro de canciones habían sido “Santa Lucia”, “Old Black Joe” y “Anchors Aweigh”. La mayoría de los maestros eludían dar la clase de música en las horas libres de los viernes, porque era un asunto polémico, pero la señora Boismortier, cuando se trataba este tema —en una reunión de la asociación de padres de alumnos o incluso en discusiones en la clase— se limitaba a declarar que un país cuyos alumnos no pudieran interpretar su propio Himno Nacional era un país con graves problemas, y, ¿qué se podía objetar ante eso? Pero a pesar de todas sus referencias a Dios y a la Nación, resultaba obvio para los niños que acudían a sus clases que les enseñaba canto porque lo disfrutaba en sí mismo. En cada canción su voz era la más fuerte y la más hermosa, y para cualquier tipo de cantante que uno pudiera ser, era un placer acompañarla porque se oía su voz, y no la propia.

Sin embargo, a lo largo de los años la señora Boismortier se había hecho enemigos con su insistencia en enseñar música, especialmente entre los sumisos, que eran muy fuertes en esa parte de Iowa, muy abiertos en la defensa de sus creencias y muy seguros de sí mismos. De creer al Register, prácticamente gobernaban Iowa, y habían sido incluso más poderosos en la época inmediatamente posterior a la derrota de la Enmienda Anti-Vuelo, cuando consiguieron que la legislatura del estado aprobase una ley que prohibía toda interpretación de música secular, en vivo o grabada. Tres días después de que el gobernador Brewster vetase esta ley, su única hija fue víctima de un atentado, y aunque nunca se probó que quien había intentado asesinarla fuera un sumiso, el crimen alejó a muchos simpatizantes. Aquellos días habían pasado, y de lo peor de lo que la señora Boismortier tenía que preocuparse en la actualidad era alguna ventana rota o un gato muerto colgado en su porche delantero. Cierta vez, cuando Daniel le llevaba el periódico, encontró un agujero de cinco centímetros taladrado en medio de su puerta principal. Primero pensó que era para el periódico, y luego se dio cuenta de que se suponía que era un agujero para hadas. En signo de solidaridad, Daniel enrolló el periódico y lo metió por el agujero, como si hubiese sido abierto para eso. Al día siguiente en la escuela la señora Boismortier se preocupó especialmente de agradecérselo, y en lugar de reparar el agujero lo amplió y lo cubrió con una placa metálica que podía deslizarse a un lado, convirtiéndolo así oficialmente en una ranura para el Register.

Aquello había sido el comienzo de una relación especial entre Daniel y la señora Boismortier. A menudo, en las noches más frías del invierno, le detenía cuando traía el periódico y le invitaba a entrar en su cuarto de estar para tomar una taza caliente de algo que hacía con fécula de maíz. «Cacao de embargo», lo llamaba. Había libros o cuadros en todas las paredes, incluyendo una acuarela muy precisa de la Primera Iglesia Baptista y una tienda junto a ella (que ya no existía) llamada a amp; p. Además, también a plena vista, con estanterías de discos encima y hasta el techo, había un fonógrafo estéreo. Estrictamente hablando, no había nada ilegal en ello, pero la mayor parte de la gente que tenía discos —los Mueller, por ejemplo— los guardaban escondidos y, habitualmente, bajo llave. Parecía algo muy valiente, considerando cómo la acosaban en general.

Mientras los dedos y las orejas se iban calentando y empezaban a cosquillear, la señora Boismortier le hacía preguntas. De alguna forma, había averiguado que le gustaban las historias de fantasmas, y le recomendaba títulos que podía pedir que su madre le sacase de la sección para adultos de la biblioteca. A veces eran demasiado laboriosos y altisonantes para su gusto, pero al menos en dos ocasiones dio justo en el clavo. Casi nunca hablaba sobre sí misma, lo que parecía extraño en alguien básicamente locuaz.

Poco a poco, al empezar a darse cuenta de que a pesar de su reserva y de su cuerpo gordo e incapaz la señora Boismortier era definitivamente un ser humano, Daniel empezó a sentir curiosidad. Principalmente, acerca de la música. Sabía que la música no era algo de lo que se hablase con otras personas, pero era difícil no pensar en ella, especialmente con aquellas estanterías de discos alzándose ante ellos, como una biblioteca microfilmada de todos los pecados del mundo. No era que la música estuviera mal, en concreto. Pero donde hay humo… Después de todo, era la música la que permitía a la gente volar. No escucharla, desde luego, sino interpretarla. Y todo lo relacionado con volar era irresistiblemente interesante.

De esta manera, una tarde nevada de noviembre, después de aceptar una taza de cacao de embargo, reunió valor y le preguntó si podría escuchar uno de sus discos.

—Pues claro, Daniel. ¿Qué disco te gustaría escuchar?

Las únicas canciones cuyo nombre conocía eran las del libro de canto de la escuela. Estaba seguro, por el simple hecho de que constaban en ese libro, de que no eran del tipo de música que la gente usaba para volar.

—No lo sé —admitió—. Algo que le guste a usted.

—Bueno, hay algo que escuché anoche, y me pareció espléndido, aunque puede que no te interese en absoluto. Un cuarteto de cuerda de Mozart. —Y con mucho cuidado, como si el disco fuera una criatura viviente, lo sacó de su funda de cartón y lo puso sobre el plato.

Se preparó mentalmente para algún tipo de conmoción inimaginable, pero los sonidos que salieron de los altavoces eran sordos e inocuos: silbidos y quejidos, gemidos rechinantes que continuaban interminablemente sin llegar a ninguna parte. En un par de ocasiones podía escuchar entre el barullo melodías que comenzaban, pero se hundían en el tilín-tilín-tilín de aquello antes de que se pudiera disfrutar de ellas. Así seguía y seguía, a veces más deprisa, a veces más despacio, pero todo ello de un aburrimiento y una monotonía uniformes como una pared pintada. Aun así, no podía simplemente decir gracias, es suficiente, no mientras la señora Boismortier balanceaba la cabeza adelante y atrás y sonreía de aquella forma remota, como si aquello fuera realmente una increíble revelación mística. Así que se quedó mirando al disco que giraba en el plato y lo aguantó hasta el final. Entonces le dio las gracias a la señora Boismortier y volvió a casa caminando penosamente a través de la nieve y sintiéndose traicionado, desilusionado y atónito.

Aquello no podía ser lo único en lo que consistía. Sencillamente, era imposible. Ella estaba escondiendo algo. Había un secreto.

Aquel invierno, la primera semana del nuevo año, se produjo una crisis nacional. Por supuesto, de creer al Register, el país padecía constantemente una crisis tras otra, pero rara vez afectaban a Iowa. Cierta vez se había creado un pequeño escándalo cuando el gobierno federal amenazó con enviar a sus agentes a recaudar el impuesto de bienes de lujo del doce por ciento sobre la carne, pero antes de que se pudiera llegar a una confrontación abierta, el Tribunal Supremo declaró que Iowa había tenido razón todo el tiempo al sostener que la carne, excepto el jamón y las salchichas, estaba «sin tratar», y por lo tanto no estaba sujeta al impuesto, al menos en Iowa. En otra ocasión se había producido una revuelta en Davenport de la cual Daniel sólo recordaba que el Register había publicado un número poco habitual de fotos, todas mostrando a la policía del estado controlando firmemente la situación. Salvo estas dos excepciones, la vida había continuado día a día sin verse afectada por las noticias. Lo que sucedió en enero fue que unos terroristas sin identificar volaron el oleoducto de Alaska. A pesar de las precauciones, esto había sucedido muchas veces antes, y se suponía que había un sistema a prueba de fallos para cortar el flujo, reparar el daño y volver a la normalidad antes de que se produjeran repercusiones de importancia. Sin embargo, esta vez varios kilómetros de tubería habían sido puestos fuera de servicio mediante bombas que habían explotado con intervalos precisos de quinientos metros. De acuerdo con el Register, esto quería decir que las bombas debían de haber bajado por dentro de las tuberías gigantes, con el petróleo, y había unos diagramas que explicaban por qué esto era imposible. Se culpó a las hadas, pero también, en diversas ocasiones, a Irán, a Panamá, a diversos grupos terroristas, y a la Liga de Mujeres Votantes.

Esto afectó a Iowa de forma muy sencilla: no había combustible. Todas las formas concebibles de influencia y chantaje legal fueron usadas para procurar concesiones para los estados del Cinturón Agrícola, pero realmente no había combustible. Ahora iban a probar lo que suponía el racionamiento invernal para los desventurados que vivían en las zonas menos adineradas del país.

Su gusto era amargo. El frío invernal se coló en las tiendas, las escuelas y las casas, en los alimentos que se comían y en el agua para bañarse, en todos los huesos y todos los pensamientos. Los Weinreb acamparon en su propio cuarto de estar y en su cocina para aprovechar todo el calor que fuera posible de los litros de combustible que quedaban en el depósito. Pasadas las ocho de la tarde no había electricidad, de forma que ni siquiera se podía leer o ver la tele para hacer que esas horas heladas pasaran un poco más rápido. Daniel se sentaba con sus padres en la habitación oscura y silenciosa, sin moverse, sin poder dormir, atesorando el calor de sus jerseys y mantas. El aburrimiento se convirtió en un tormento peor que el frío. A las nueve y media era hora de acostarse. Dormía entre sus dos hermanas y comenzó a oler a su pis.

A veces le daban permiso para visitar a Eugene, y si tenía suerte, le pedían que pasara allí la noche. La casa de los Mueller era notablemente más cálida. Para empezar, tenía una chimenea, y durante la tarde siempre había un fuego ardiendo. Usaban como combustible los libros del ático (con la ayuda de Daniel, Eugene pudo hacer desaparecer sus relatos de terror), así como muebles viejos. El señor Mueller también tenía una fuente (según sospechaba Daniel) de combustible pirata.

El Register había suspendido temporalmente su publicación durante la duración de la crisis, así que al menos no tenía que helarse el culo repartiendo periódicos. El mundo parecía diferente sin noticias. Daniel no había supuesto, hasta ahora, que estuviera interesado en el mundo oficial representado por el Register, el mundo de huelgas y acuerdos, debates y temas, republicanos y demócratas. Habría tenido dificultades para explicar de qué trataban la mayoría de los titulares que miraba, pero ahora que no había ninguno era como si la civilización se hubiera detenido, como un viejo Chevy que nadie podía arrancar ya, como si el invierno no sólo hubiera cogido de improviso a la naturaleza, sino también a la historia.

En marzo, cuando la vida comenzó a parecer casi normal de nuevo, el padre de Daniel enfermó de neumonía. Los inviernos de Iowa siempre le habían resultado duros. Conseguía pasarlos a base de atiborrarse de antihistamínicos. Finalmente, como un diente que ha sido empastado hasta que no queda nada de él, su salud se vino abajo. Fue a su oficina con un poco de fiebre, y tuvo que dejar que su enfermera terminase de drenar unas raíces al no poder impedir que sus manos temblasen. Contra las protestas de su jefe, la enfermera avisó al doctor Caskey a su consulta, al otro lado del recibidor. Caskey, después de examinar a su colega, escribió una orden de internamiento en el hospital de Fort Dodge.

Durante la crisis, los hospitales eran el único sitio donde se podía estar caliente, y Milly, Daniel y las gemelas habrían disfrutado del calor en la cabecera de Abraham todos los días desde el comienzo de las horas de visita hasta que las enfermeras les echasen… si Fort Dodge no hubiera estado tan lejos. Tal y como estaban las cosas, no le habrían visto en absoluto de no haber sido por Roy Mueller, que iba a Fort Dodge en su furgoneta dos o tres veces por semana y siempre tenía sitio para Daniel o Milly, aunque no para los dos a la vez.

Incluso en mejores tiempos, no había demasiada comunicación entre Daniel y su padre. Abraham Weinreb tenía cincuenta y dos años y parecía, con su flequillo de pelo gris y la piel suelta que formaba arrugas en su rostro, alguien que viviera del subsidio público. Desde que había llegado al hospital había desarrollado una infección de seriedad lacrimógena que hacía que Daniel estuviera aún más incómodo de lo habitual en su compañía. Un sábado ventoso durante el primer auténtico deshielo del año, Abraham tomó un Nuevo Testamento de la mesilla de noche metálica junto a su cama y pidió a Daniel que le leyera desde el principio del evangelio de San Juan. Todo el tiempo, mientras leía, Daniel se preguntó si su padre se estaría convirtiendo en una especie de fanático religioso, y cuando se lo contó a Milly aquella noche ella se inquietó aún más. Ambos estaban seguros de que estaba muriéndose.

Los Weinreb acudían a la iglesia por razones prácticas. Nadie que ganase más de una determinada cantidad de dinero en Amesville era tan falto de tacto como para no ir. Pero frecuentaban la Iglesia Congregacionista, que era considerada por todos como la más tibia y contemporizadora de las iglesias de la ciudad. El Dios congregacionista era el Dios conmemorado en las monedas y billetes que se echaban en las cestas de la colecta, un Dios que no requería de sus adoradores más que el gasto de una determinada cantidad de tiempo y dinero cada domingo en su nombre. Podría encontrarse una clase mejor de gente siendo episcopaliano, pero en ese caso se corría el riesgo de ser desairado. La auténtica aristocracia de Iowa, los granjeros, eran sumisos —luteranos, baptistas, metodistas— pero era imposible fingirse sumiso, ya que implicaba renunciar a casi todo lo disfrutable: no sólo música, sino también la televisión, la mayoría de los libros, e incluso charlar con cualquiera que no fuera también sumiso. Además, en cualquier caso los granjeros consideraban al conjunto de la gente de la ciudad como parte de la masa de agitadores, intermediarios y desempleados que formaba el resto del país, así que ni siquiera a los que intentaban fingir les iba demasiado bien.

Milly y Daniel no tenían por qué preocuparse. Abraham no se convirtió en un sumiso, y tras algunos diálogos frustrados ni siquiera intentó hablar sobre lo que fuera que le había hecho acercarse a Jesús. La única diferencia en su comportamiento tras su vuelta de Fort Dodge fue que parecía haber perdido parte de su vieja confianza y su gusto por las bromas y las pequeñeces de la vida cotidiana que había mantenido viva la conversación en la cena. Era como si su reciente roce con la muerte hubiera hecho que toda la comida normal tuviese para él gusto a podrido.

Daniel le evitaba más que nunca. Su padre pareció no notarlo o no darle importancia.

El Register nunca volvió a estar en circulación, incluso después de que el oleoducto volviese a funcionar y de que el presidente asegurase a toda la nación que la emergencia había terminado. Sus ventas habían estado bajando desde hacía mucho tiempo, los ingresos por publicidad habían alcanzado un punto mínimo, e incluso al actual precio de venta de un dólar (5,50 a la semana para suscriptores) ya no podía sobrevivir. Lo que era más, se había hecho cada vez más fácil en todo Iowa encontrar ejemplares del Star-Tribune. Aunque sus editoriales eran abiertamente opuestos al vuelo en sí, el Star-Tribune publicaba anuncios de aparatos para volar y sus noticias a menudo arrojaban una luz casi rosada sobre varias hadas confesas, especialmente en los medios de comunicación. Los anuncios por sí solos eran suficientes para convertir al periódico de Minneapolis en ilegal en Iowa, pero la policía no parecía estar interesada en tomar medidas enérgicas contra las dos tabernas que vendían ejemplares de contrabando, a pesar de las repetidas denuncias anónimas (hechas por los chicos del reparto del Register) a la oficina del sheriff de Amesville y también a la policía del estado. Al parecer, el precio de portada de setenta céntimos incluía un porcentaje para sobornos.

El fallecimiento de Register llegó en un mal momento para Daniel. Por encima de las objeciones teóricas de su padre a las pagas para adolescentes (en lo que Daniel se había convertido recientemente), simplemente no había dinero. Aunque finalmente había pagado el préstamo y ya no estaba en deuda con el condado, Abraham Weinreb seguía teniendo que hacerse cargo de los duros pagos mensuales de la casa, y además ahora había que pagar las cuentas del hospital. Lo que era más, había recibido órdenes estrictas de trabajar menos, por lo que ganaba una cantidad de dinero significativamente menor.

Daniel pasó apuros durante casi un mes, mientras las demandas cotidianas de la amistad y la ostentación consumían el poco dinero que había ahorrado para el mes de julio, cuando Joven Iowa organizaba una acampada en las Colinas Negras de Dakota del Sur. Luego tomó la iniciativa y fue a hablar con Heinie Youngermann a la Cita del Deportista, una de las tabernas que vendían el Star-Tribune. No sólo consiguió Daniel una ruta para él, sino que le pusieron a cargo de la operación entera de reparto (con un porcentaje del dos por ciento). Desde luego, no había tantos suscriptores como para el Register, que era legal, pero el beneficio por ejemplar era el mismo, y haciendo cada ruta un poco más larga cada chico podía ganar tanto como solía, mientras que Daniel, con ese hermoso dos por ciento, obtenía un ingreso mensual de casi cincuenta dólares, que era tanto como lo que muchos adultos conseguían en trabajos a tiempo completo. Su amigo Eugene Mueller continuó haciendo el reparto en la zona del paseo Linden, garantizando prácticamente que la policía no interfiriera, pues, ¿quién osaría molestar al hijo de Roy Mueller?

Junto a la importante buena noticia de tener dinero, era primavera. Los céspedes verdeaban antes de que la lluvia hubiera lavado los últimos restos de nieve. La calle mayor estaba repleta de carretillas y bicicletas. De repente llegó el Horario Central Diurno, y el sol no se ponía hasta las siete y media. La cara de Milly pasó de estar amarillenta a ponerse rosada y finalmente morena gracias a sus ratos de jardinería en el patio trasero. Se la notaba más feliz de lo que podía recordar. Incluso las gemelas parecían interesantes y agradables ahora que ya no tenía que calentarles la cama. Habían aprendido a hablar. Por así decirlo (como apuntó Daniel humorísticamente). Los capullos crecían en las ramas, las nubes atravesaban rápidamente el cielo, los petirrojos aparecieron de la nada. Realmente, era primavera.

Un domingo, por puro placer, Daniel decidió pedalear por la Carretera del Condado B hasta donde vivía una amiga de la escuela, Geraldine McCarthy, en el pueblo de Unity, un viaje de ida y vuelta de veintidós kilómetros. En los campos, a ambos lados de la carretera las nuevas plantas de maíz, estaban despuntando a través de la tierra negra de Iowa. El aire fresco vibraba a través de su camisa de algodón como si quisiera compartir su emoción.

A mitad de camino de Unity dejó de pedalear, embargado por la sensación de ser una persona increíblemente importante. El futuro, al que normalmente no prestaba demasiada atención, se volvió tan intensamente real como el cielo sobre su cabeza, que estaba cortado en dos partes perfectas por el rastro de vapor de un avión. La sensación se hizo tan potente que casi le dio miedo. Supo, con una certidumbre absoluta que no pondría en duda durante muchos años, que algún día el mundo entero sabría quién era él y le honraría. Cómo y por qué siguió siendo un misterio.

Después de que la visión le hubiera abandonado, se tumbó entre los hierbajos tiernos de la cuneta y observó a las nubes congregándose sobre el horizonte. Qué extraño, qué afortunado y qué improbable ser Daniel Weinreb, en esa pequeña ciudad de Iowa, y tener tales esplendores aguardándole

3

La general Roberta Donnelly, candidata republicana a la presidencia, iba a pronunciar un importante discurso en el Mitin de la Lucha Contra el Vuelo de Minneapolis, según el Star-Tribune, y Daniel y Eugene decidieron ir a escucharla e incluso conseguir su autógrafo si podían. Correrían una aventura de verdad, para variar, en lugar de encerrarse en el ático de los Mueller o en el sótano de los Weinreb y fantasear con una. En cualquier caso, se estaban haciendo demasiado mayores para ese tipo de cosas. Eugene tenía ya quince años, Daniel catorce (aunque parecía el mayor de los dos, al tener mucho más pelo donde importaba).

No podían dejar que sus padres supieran de ninguna forma lo que estaban planeando. Un viaje a Des Moines en solitario habría sido suavemente desaconsejado y quizá, al cabo, permitido, pero Minneapolis era un destino tan impensable como Pekín o Las Vegas. No importaba que la razón de su viaje fuera ver a la general Donnelly, un motivo suficientemente patriótico y leal como para satisfacer a cualquier sumiso. Para todos los sensatos habitantes de Iowa, las Ciudades Gemelas eran Sodoma y Gomorra. (Por otra parte, como gustaban de señalar los sensatos habitantes de Minneapolis, lo que sucedía allí hubiera sucedido también en Iowa con sólo un seis por ciento más de votos en sentido opuesto.) Daba miedo —pero también, por la misma razón, era emocionante— pensar en cruzar la frontera, y llega un momento en la vida en el que hay que hacer algo que dé esta forma particular de miedo. Nadie más tendría por qué saberlo, excepto Jerry Larsen, que había aceptado encargarse de las rutas de ambos las dos tardes que estarían fuera.

Tras haber contado a sus padres que iban de campamento y haber eludido hábilmente decir a dónde, fueron con sus bicicletas hacia el norte hasta llegar a la US 18, donde las plegaron y las escondieron en una zanja bajo la carretera. Tuvieron suerte con el primer vehículo que pararon, un camión vacío que volvía a Albert Lea. Olía a mierda de cerdo, incluso en la cabina del conductor, pero lo tomaron simplemente como el olor especial de su aventura. Se hicieron tan amigos del conductor charlando con él que pensaron en cambiar sus planes y pedirle que dijese que viajaban juntos, pero aquello parecía una complicación innecesaria. Cuando llegaron a la frontera, Eugene sólo tuvo que mencionar el nombre de su padre al Inspector de Aduanas y estuvieron al otro lado.

La idea implícita era que estaban en camino para ver el último programa doble en el cine al aire libre Star-Lite a las afueras de Albert Lea. El vuelo estaba lejos de ser la única fruta prohibida disponible en Minnesota. La pornografía constituía también una atracción, y una mucho más real a los ojos de la mayoría de los habitantes de Iowa. (Era fundamentalmente por sus anuncios de cines en la frontera por lo que el Star-Tribune estaba prohibido en los estados vecinos del Cinturón Agrícola.) Eugene y Daniel eran sin duda un poco jóvenes para escabullirse por la frontera para acudir al Star-Lite, pero nadie iba a armar jaleo por el hijo de Roy Mueller, ya que tanto el propio Roy como su hijo mayor, Donald, eran visitantes habituales de este paso fronterizo. La precocidad sexual siempre ha sido una de las prerrogativas —cuando no un deber solemne— de la clase dirigente.

Desde Albert Lea hasta Minneapolis había ciento treinta kilómetros en dirección norte. Fueron en un autobús Greyhound sin ni siquiera molestarse en intentar hacer autostop. Los campos que podían verse por la ventana del autobús no parecían diferentes de sus equivalentes en Iowa, e incluso cuando llegaron a las afueras de la ciudad éstas eran dolorosamente parecidas a las afueras de Des Moines: barrios de casuchas destartaladas que alternaban con terrenos protegidos de suburbios acomodados, con centros comerciales y estaciones de servicio aquí y allá que les saludaban con las letras gigantes de sus nombres girando sobre altos postes. Posiblemente había un poco más de tráfico que en las afueras de Des Moines, pero eso podía deberse al mitin. En todas partes —jardines, escaparates, en las paredes de los edificios— había carteles que lo anunciaban y reclamaban la promulgación de la Vigésimo Octava Enmienda. Era difícil de creer que la Enmienda pudiera ser derrotada cuando obviamente la respaldaban tantos millones de personas, pero así había sido, y dos veces.

El centro de Minneapolis era una maravilla urbana: sus edificios colosales, sus tiendas suntuosas, sus calles repletas, el puro ruido, y luego, más allá de estas realidades comprobables, la existencia, supuesta pero completamente posible, de hadas abatiéndose y precipitándose por los grandes cañones de cristal y granito, revoloteando sobre las calles y el tráfico, lanzándose en bandadas contra las fachadas talladas de los bancos monolíticos, para trazar espirales como alondras en el cielo de la tarde, como una nube de langostas brillantes e invisibles que se alimentasen no de las hojas de los árboles o de las macetas de flores que decoraban las calles peatonales, sino de los pensamientos, las mentes y las almas de todos esos tranquilos transeúntes. Si es que lo hacían. Si es que estaban ahí.

El Mitin empezaría a las ocho en punto, lo que les concedía unas buenas cinco horas para perder el tiempo. Eugene sugirió ir a ver una película. Daniel se dejó convencer, pero no quería ser el que sugiriese cuál, ya que ambos sabían, por los anuncios que llevaban meses apareciendo en el Star-Tribune, cuál debía ser. Preguntaron el camino a la avenida Hennepin, en la que se agrupaban todos los cines, y allí, en la marquesina del Mundo, compuesto por letras eléctricas tan grandes como lámparas de mesa, se encontraba el vellocino de oro no reconocido de su búsqueda (no la general Donnelly, ni pensarlo): el último y legendario musical de la gran Betti Bailey, Vampiresas 1984.

La película ejerció un efecto considerable sobre Daniel, no sólo entonces sino también en el futuro. Y si no lo hubiera hecho la película, lo habría hecho el cine El Mundo, tan magnífico e imponente, un templo idóneo para las iniciaciones más solemnes. Encontraron butacas en la zona delantera de la platea y esperaron mientras una música furiosa que no provenía de ningún lugar en concreto crecía a su alrededor.

Así que de esto se trataba. Éste era, cuando salía de ti mismo, el poder liberador que todos los demás poderes temían y deseaban extirpar: la canción. A Daniel le parecía que podía sentir la música en las partes más recónditas de su cuerpo, como un cirujano etéreo que pudiera arrancarle el alma y liberarla de su carne paralizada. Deseó rendirse a ella completamente, convertirse en una pura magnificencia de aire resonante. Y, sin embargo, al mismo tiempo deseaba correr hacia donde se encontraba el acomodador con su elegante sombrero de galones dorados y preguntarle cómo se llamaba esa música para poder comprar la grabación y quedársela para siempre. ¡Qué terrible que cada nuevo éxtasis fuera un adiós! ¡Que sólo pudiera existir al serle arrebatado!

Luego las luces disminuyeron su intensidad, unos motores separaron el telón centelleante del escenario, y la película comenzó. La primera aparición de Betti Bailey extinguió todo pensamiento sobre los placeres de la música. Era el vivo retrato de su madre, no como era ahora, sino como la primera vez que la vio: las uñas, los senos alzados con sujetador, la melena, las breves elipses dibujadas sobre los ojos, los labios que parecían recién pintados con sangre. Había olvidado el impacto de aquel encuentro, la vergüenza. El terror. Deseó que Eugene no estuviera sentado a su lado, viendo esto.

Y, aun así, había que admitir que ella —Betti Bailey— era hermosa. Lo más raro de todo es que lo era incluso de forma normal.

En la película encarnaba a una prostituta que trabajaba en un burdel de San Louis sólo para policías. Sin embargo, no le gustaba prostituirse y soñaba con ser una gran cantante. En sus sueños lo era, y de tal forma que hacía que todos los espectadores del cine olvidasen que estaban viendo sólo sombras moviéndose sobre una pantalla y la aplaudiesen junto con los espectadores del sueño. Pero en la vida real, en la gran bañera roja del burdel, por ejemplo, o cuando iba de paseo por las ruinas de un jardín botánico con un atractivo desconocido (interpretado por Jackson Florentine), su voz era insegura y desapacible. Al escucharla, la gente no podía evitar sobresaltarse, incluyendo a Jackson Florentine, que resultó ser un maniaco sexual perseguido por la policía. Para cuando los espectadores lo descubrieron, ya estaba trabajando en el burdel, puesto que era uno de los pocos sitios en los que nadie mostraba su carnet de identidad. Hacía un número de claqué con la cara pintada de negro y un coro de auténticos negros que interpretaban a policías, y que conducía a la gran escena de la película, “La marcha de los hombres de negocios”. Al final de la historia, los dos amantes se conectaban a un aparato de vuelo y salían de sus cuerpos para alcanzar un espectáculo aún mayor, un ballet aéreo que representaba su vuelo hacia el norte sobre los icebergs de la isla de Baffin. Los efectos especiales eran tan buenos que no se podía dejar de creer que los bailarines no fueran hadas, especialmente Betti Bailey, y además reafirmaba la sensación de verosimilitud el saber que poco después de rodar Vampiresas Betti Bailey había hecho exactamente lo mismo: conectarse y despegar, para nunca volver. Su cuerpo se encontraba aún recogido en posición fetal en algún hospital de Los Ángeles, y sólo Dios sabría dónde estaba el resto: ardiendo dentro del sol o girando en torno a los anillos de Saturno, cualquier cosa era posible. Desde luego, era una pena que nunca hubiera vuelto al menos el tiempo suficiente como para hacer otra película como Vampiresas, que finalizaba cuando la policía encontraba los cuerpos de los amantes conectados al aparato y los ametrallaba con el más vívido y meticuloso detalle cinematográfico. No había ni un ojo seco en el cine cuando las luces volvieron a encenderse.

Daniel quiso quedarse para escuchar la música que volvía a empezar. Eugene necesitaba ir al servicio. Acordaron encontrarse en el recibidor cuando la música terminase. Aún tenían mucho tiempo para llegar al Mitin de Donnelly.

Tras la película, la música ya no parecía tan impresionante, y Daniel decidió que su tiempo en Minneapolis era demasiado precioso como para molestarse en repetir ninguna experiencia, por sublime que fuese. Eugene no estaba en el recibidor, así que bajó al servicio de caballeros. Eugene tampoco estaba allí, a menos que se encontrase en el único cubículo cerrado. Daniel se agachó para mirar por debajo de la puerta y vio no uno, sino dos pares de zapatos. Se quedó pasmado, pero al mismo tiempo se sintió un poco satisfecho, como si acabara de anotarse un punto por haber visto otra de las principales atracciones de la gran ciudad. En Iowa la gente no hacía esas cosas, o, si las hacían y les descubrían, les mandaban a la cárcel. Y con razón, pensó Daniel mientras salía precipitadamente del servicio de caballeros.

Se preguntó si aquello estaría pasando también cuando Eugene había bajado. Y si era así, qué pensaría de ello. Y si se atrevería a preguntarle.

Pero el problema nunca se planteó. Daniel espero cinco, diez, quince minutos en el recibidor sin que Eugene apareciera. Se acercó a las butacas delanteras mientras los créditos de Vampiresas volvían a aparecer, y permaneció en la oscuridad parpadeante, examinando las caras de los espectadores. Eugene no estaba allí.

No sabía si a su amigo le había ocurrido algo terrible y típicamente urbano —un atraco, una violación— o si le había entrado un capricho y se había ido por su cuenta. ¿Para hacer qué? En cualquier caso, no parecía haber ninguna razón para esperar en el Mundo, donde el acomodador estaba obviamente impacientándose.

Siguiendo la teoría de que fuera lo que fuera lo que le había pasado a Eugene seguro que éste intentaría encontrarse con Daniel allí, comenzó a caminar hacia el estadio Gopher, en el campus de la Universidad de Minnesota, donde tendría lugar el mitin. Desde una manzana antes de llegar al puente peatonal que cruzaba el Mississippi, escuadrones de estudiantes y gente más mayor entregaban panfletos a quien quisiera cogerlos. Algunos declaraban que votar por Roberta Donnelly era votar contra las fuerzas que estaban destruyendo América e indicaban cómo llegar al Mitin. Otros decían que la gente tenía todo el derecho a hacer lo que quisiera, incluso si eso significaba suicidarse, y los demás eran simplemente titulares peculiares sin texto que no podían interpretarse como a favor o en contra de ningún tema. Como, por ejemplo: No me importa si el sol no luce. O: Dadnos otros cinco minutos más. Mirarles a la cara al acercarse a ellos no era suficiente para saber cuáles eran sumisos y cuáles no. Al parecer, había tipos de carácter suave y tipos broncos en ambos bandos.

El Mississippi era tal y como decía la gente, una planicie vasta y hermosa que parecía haber devorado el cielo, con la ciudad aún más inmensa en cada orilla. Daniel se paró en medio del puente y dejó que su colección de panfletos revolotease hacia abajo a través de aquel espacio inconcebible que no era ni altura ni profundidad. Había casas y tiendas flotantes atracadas a ambos lados del río, y en tres o cuatro de ellas vio hombres y mujeres desnudos broceándose bajo el sol. Daniel se sintió conmovido y turbado. Nunca se podía entender completamente una ciudad tan grande y variada: sólo se la podía mirar y asombrarse, y mirarla de nuevo y aterrorizarse.

Ahora estaba aterrorizado. Sabía que Eugene no estaría en el mitin. Eugene se había escapado. Quizá ésa había sido su intención desde el principio, o quizá había sido la película la que le había convencido, ya que su moraleja (si se podía decir que la tuviera) era: ¡Dame la Libertad o la Muerte! Hacía mucho tiempo Eugene le había confesado que algún día deseaba salir de Iowa y aprender a volar. Daniel le había envidiado por su bravuconería sin sospechar ni por un momento que pudiera ser tan estúpido como para ir y hacerlo de esta manera. ¡Y tan traicionero! ¿Para eso estaban los buenos amigos? ¿Para traicionarse?

¡Hijo de puta!

¡Mierdecilla escurridiza!

Y sin embargo. Y aun así. ¿No había valido la pena el viaje, y siempre la valdría, sólo por esa vista del río y el recuerdo de aquella canción?

La respuesta, definitivamente, era que no, pero era difícil encarar el hecho de que había sido jodido tan profunda e innecesariamente. No tenía sentido ver a la general Donnelly, ni siquiera como coartada. No había nada que hacer salvo volver rápidamente a Amesville y esperar. Tenía hasta el día siguiente para que se le ocurriera alguna historia medio creíble que contar a los Mueller.

Cuando la madre de Eugene pasó por su casa, dos noches después, la historia de Daniel fue sencilla e inútil. Sí, habían acampado en el State Park y no, no podía imaginar dónde podría estar Eugene si no había llegado a casa. Daniel había vuelto a Amesville antes que Eugene (por razones no muy convincentes) y aquélla fue la última vez que lo había visto. La madre no hizo la mitad de las preguntas que él se había esperado, y nunca volvió a visitarle. Dos días después se hizo público que Eugene Mueller había desaparecido. Su bicicleta fue hallada en la zanja bajo la carretera, donde Daniel la había dejado. Existían dos hipótesis sobre lo sucedido: una, que Eugene había sido víctima de un crimen; la otra, que se había fugado. Ambos eran sucesos bastante comunes. Todo el mundo quería saber la opinión de Daniel, ya que era la última persona que lo había visto. Daniel decía que deseaba que se hubiese fugado, pues la violencia era una alternativa terrible, aunque no podía creer que Eugene hubiera hecho algo tan decisivo sin dejar caer ninguna insinuación. En cierta forma, sus especulaciones eran completamente sinceras.

Nadie parecía sospechar nada, excepto quizá Milly, que le miraba de forma extraña de vez en cuando y que no paraba de darle la lata con preguntas cada vez más personales y difíciles de responder, como: si Eugene se había fugado, ¿dónde podía haber ido? Paulatinamente, Daniel se fue sintiendo como si hubiera asesinado a su amigo y escondido el cadáver. Podía entender lo conveniente que era para los católicos ir a confesarse.

A pesar de estos sentimientos, todo volvió pronto a la normalidad. Jerry Larsen se ocupó de forma permanente de la ruta de periódicos de Eugene, y Daniel se aficionó al béisbol, una excusa perfecta para estar casi tanto tiempo fuera de casa como su padre.

En julio, un tornado destruyó un campamento de caravanas a un kilómetro de la ciudad. Esa misma noche, cuando la tormenta pasó, el sheriff del condado apareció en la puerta principal de los Weinreb con una orden de arresto para Daniel. Milly se puso histérica e intentó llamar a Roy Mueller, pero se encontró una y otra vez con su contestador automático. El sheriff insistió fríamente en que aquello no concernía a nadie salvo a Daniel. Se le arrestaba por la venta y posesión de material obsceno y sedicioso, lo que constituía un delito de clase D. Para las faltas existía un juzgado de menores, pero en caso de delito Daniel era un adulto a los ojos de la ley.

Le llevaron al cuartel de policía, le tomaron las huellas dactilares, le fotografiaron y le metieron en una celda. El proceso completo pareció natural y normal, como si toda su vida se hubiera estado dirigiendo hacia este momento. Fue un gran momento, desde luego, y bastante solemne, como graduarse en el instituto, pero no le pareció sorprendente.

Daniel estaba tan seguro como su madre de que Roy Mueller estaba detrás de su arresto, pero también sabía que había sido atrapado y que no habría forma de escaparse. Había hecho aquello por lo que se le había fichado. Por supuesto, lo mismo sucedía con otras diez personas, sin contar a los clientes. ¿Y qué pasaba con Heinie Youngermann? ¿Habían fallado todos sus sobornos? ¿Cómo podían juzgar a Daniel y no a él?

Lo averiguó una semana después, cuando se celebró el juicio. Cada vez que el abogado de los Weinreb preguntaba a Daniel, en el estrado de los testigos, de dónde habían salido sus ejemplares del Star-Tribune, o quién más los había distribuido, o cualquier declaración que implicase mencionar otros nombres, el abogado de la acusación presentaba una objeción y el juez, Cofflin, la aceptaba. Tan sencillo como eso. El jurado le declaró culpable y fue sentenciado a ocho meses en las Instalaciones Correccionales del Estado en Spirit Lake. Podrían haberle caído hasta cinco años, y su abogado les sugirió que no recurriesen, puesto que era el mismo juez el que debía decidir si Daniel obtendría la condicional cuando la escuela comenzase en otoño. En todo caso, podían estar seguros de que no ganarían el recurso. Iowa y el resto del Cinturón Agrícola se llamaban estados policiales por algo.

Sentado en su celda día tras día y noche tras noche sin nadie con quien hablar y nada que leer, Daniel tuvo un millar de conversaciones imaginarias con Roy Mueller. Y cuando antes de su traslado a Spirit Lake, ya avanzada la noche, Roy Mueller decidió al fin verle, había pasado por todas las combinaciones posibles de ira, angustia, horror y desconfianza mutua, y el enfrentamiento real se pareció un poco al juicio, algo que tenía que padecer y superar.

Mueller permaneció en el exterior de la celda. Era un hombre de aspecto acomodado, con barriga, grandes músculos y un aire amigable, incluso cuando se comportaba de forma mezquina. Ante sus hijos le gustaba considerarse una especie de Salomón, severo y generoso, pero ellos (como Daniel sabía por Eugene) estaban aterrorizados, aunque interpretasen sus papeles de niños mimados.

—Vaya, Daniel, te has metido en una buena, ¿eh?

Daniel asintió.

—Qué lástima que te manden a ese sitio, pero quizá te sentará bien. Te dará fibra moral. ¿No?

Sus ojos se encontraron. Los de Mueller irradiaban placer, que intentaba hacer pasar por benevolencia.

—Pensé que quizá hay algo que quieras decirme antes de irte. Tu madre me ha llamado al menos una vez al día desde que te metiste en líos. Pensé que lo menos que podía hacer por la pobre mujer era venir y hablar contigo.

Daniel dijo lo que había decidido: que era culpable de vender el Star-Tribune yque lo sentía mucho.

—Me alegra oír que estás aceptando tu medicina con el ánimo correcto, Daniel, pero esto no es exactamente lo que yo quería hablar contigo. Quiero saber dónde está mi hijo, y tú eres quien me lo puede decir. ¿Verdad, Daniel?

—Sinceramente, señor Mueller, no sé dónde está. Si lo supiera se lo diría. Créame.

—¿Ni una intuición, ni una teoría?

—Puede que… —Daniel tuvo que aclararse la garganta, que estaba seca y cerrada por el miedo—. Puede que haya ido a Minneapolis.

—¿Por qué a Minneapolis?

—Solíamos… solíamos leer sobre esa ciudad. Cuando repartíamos el Star-Tribune.

Mueller eludió las implicaciones de esta declaración —que su hijo había participado en el supuesto delito de Daniel, y que él lo había sabido todo el tiempo— con otra sonrisa abierta y un alzarse y caer de su panza.

—Y parecía un sitio emocionante al que ir, ¿no?

—Sí. Pero no… quiero decir, nunca hablamos de irnos para siempre de Amesville. Sólo queríamos verla.

—Bueno, ¿qué pensaste cuando la viste? ¿Estaba a la altura de tus expectativas?

—No he dicho…

Pero no parecía tener sentido debatirse para retrasar lo inevitable. Daniel podía ver que no era una mera sospecha: Mueller lo sabía.

—Sí que fuimos allí, señor Mueller, pero créame, no tenía ni idea de que Eugene no fuera a volver conmigo. Fuimos a ver a Roberta Donnelly. Iba a dar un discurso en el estadio Gopher. Después de verla íbamos a volver directamente aquí. Los dos.

—Admites que fuisteis allí, eso es un progreso. Pero no necesitaba que me lo dijeras, Daniel. Lo supe la noche en que salisteis, por Lloyd Wagner, que os ayudó a pasar la frontera, un error que Lloyd ha tenido motivos para lamentar. Pero ésa es otra historia. Cuando no os vio volver después del último pase del Star-Lite, Lloyd se dio cuenta de su error y me llamó. Fue algo sencillo, después, conseguir que la policía de Albert Lea preguntase en la estación de autobuses y a los conductores. Así que ya ves, muchacho, que necesito algo más de información que un mero… —Parodió a Daniel, abriendo mucho los ojos con falsa franqueza y susurrando—: Minneapolis.

—Realmente, señor Mueller, le he contado todo lo que sé. Fuimos a ver una película juntos y al finalizar Eugene dijo que tenía que ir al cuarto de baño. Ésa fue la última vez que le vi.

—¿Qué película?

—Vampiresas 1984. En el cine El Mundo. Las entradas costaron cuatro dólares.

—¿Así que desapareció y ya está? ¿No le buscaste?

—Le estuve esperando. Y luego fui al Mitin, creyendo que le vería allí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Minneapolis es enorme. Y además…

—¿Sí?

—Bueno, me imaginé que probablemente se había alejado de mí a propósito. Así que quizá estaba escondiéndose deliberadamente. Pero lo que no pude entender entonces, y sigo sin entender, es por qué tuvo que implicarme, si sabía que no iba a volver. Quiero decir, soy su mejor amigo.

—No es muy lógico, ¿verdad?

—No. He tenido mucho tiempo para pensar en esto, y mi teoría es que la idea se le ocurrió mientras estaba allí, probablemente mientras veía la película. Es una película que podría provocar ese efecto.

—Sólo hay un problema con tu teoría, Daniel.

—Señor Mueller, le estoy contando todo lo que sé. Todo.

—Hay una buena razón para no creerte.

Daniel se miró a las puntas de los zapatos. Ninguna de sus conversaciones imaginarias con el señor Mueller había salido tan mal como ésta. Su confesión no había servido para nada. Se había quedado sin más que decir.

—¿No quieres saber cuál es esa razón?

—¿Cuál es?

—Que mi hijo tuvo la previsión de robar ochocientos cuarenta y cinco dólares de mi despacho antes de irse. Eso no suena como una decisión tomada repentinamente, ¿verdad?

—No. —Daniel negó insistentemente con la cabeza—. Eugene no haría algo así. No lo haría.

—Bueno, al parecer lo hizo. El dinero ha desaparecido, y no creo que fuera una coincidencia que Eugene decidiera fugarse exactamente al mismo tiempo.

Daniel no podía decidir lo que pensaba. Su expresión de incredulidad no había sido más que el último resto de su lealtad. Los amigos no se implican mutuamente en delitos. Aunque, al parecer, sí que lo hacen.

—¿Tienes alguna otra sugerencia, Daniel, sobre dónde puedo decir a la policía que busque a mi hijo?

—No, señor Mueller. Sinceramente.

—Si se te ocurre cualquier idea, sólo tienes que hablar con el guarda Shiel en Spirit Lake. Por supuesto, entiendes que si nos puedes ayudar a encontrar a Eugene te estarás haciendo un favor considerable cuando llegue la hora de discutir tu condicional. El juez Cofflin conoce la situación, y sólo gracias a mi insistencia no te acusó también de robo.

—Señor Mueller, créame, si supiera algo más, se lo diría.

Mueller le miró con ojos maliciosos y satisfechos, y se volvió para irse.

—¡En serio! —insistió Daniel.

Mueller se volvió a mirarle una última vez. Por la forma en que se quedó allí, sonriendo, Daniel supo que le creía… pero que no le importaba. Ya había conseguido lo que buscaba, una nueva víctima, un hijo adoptivo.

4

En su primera noche en el complejo de Spirit Lake, durmiendo a la intemperie sobre hierbajos ralos y pisoteados, Daniel tuvo una pesadilla. Empezaba con música, o sonidos parecidos a la música, sólo que menos ordenados, largas notas de timbre no identificable, ni voz ni violín, cada una sostenida más allá de lo imaginable, y aun así entrelazándose en una enorme estructura laberíntica. Al principio pensó que se encontraba en una iglesia, pero el espacio era demasiado sencillo y abierto.

Un puente. El puente cubierto sobre el Mississippi. Estaba sobre él, suspendido sobre las aguas en movimiento, una extensión insoportable de oscuridad marcada por las luces vacilantes de barcas que parecían tan lejanas e inalcanzables como las estrellas. Y luego, sin motivo y de forma horrible, la escena rotó noventa grados y el río se convirtió en un muro que fluía hacia arriba. Se alzó hasta una altura inmensa e imposible y se quedó allí colgando, amenazando con venirse abajo. No, su fluir y su colapsarse formaban un único acontecimiento infinitamente lento, y huyó de él corriendo sobre las ventanas del puente interior. A veces las largas hojas de cristal se rompían bajo su peso, como hielo temprano. Sentía como si estuviera siendo acechado por un dios informe y perezoso que, por mucho que huyera, conseguiría aplastarle y dejarle plano bajo su inmensidad suprema e inexorable. Todo esto sucedía mientras la música subía, nota a nota, hasta llegar a un silbido más alto y fiero que el de ninguna fábrica, convirtiéndose en la grabación del toque de diana.

El estómago todavía le dolía, aunque no tanto como las primeras horas después de verse obligado a tragar el rombo de P-W. Había tenido miedo de que a pesar de todo el agua que estaba bebiendo, se le quedara en la garganta en lugar de llegar al estómago. Así de grande era. El primer grupo de enzimas activadas temporalmente producía una pequeña úlcera en la pared del estómago, que era cerrada por un segundo grupo (que estaba ahora en funcionamiento), sellando así el rombo en la cicatriz de la herida que había creado. El proceso completo duraba menos de un día, y Daniel y los otros siete presos recién llegados no tenían otra cosa que hacer salvo aceptar la situación mientras los rombos se albergaban entre los tejidos desgarrados.

Daniel había supuesto que sería el preso más joven, pero resultó que un buen porcentaje de la gente que veía reuniéndose y formando cuadrillas de trabajo tenía su misma edad, y muchos otros, si no eran más pequeños, estaban mucho más escuálidos. La moraleja de esta observación era relativamente feliz: si ellos podían sobrevivir en Spirit Lake, él también lo haría.

Parecía que la mayor parte de los demás, incluso los de su edad, había estado antes en prisión. Aquél, en todo caso, fue el tema que unió a cinco de los otros siete una vez que el complejo se hubo vaciado por la llamada a filas matutina. Durante un rato se sentó a un lado escuchándolos, pero la ecuanimidad y el humor que mostraban comenzó a afectarle. Ahí estaban, sentenciados muchos de ellos a cinco años o más de lo que ya sabían que iba a ser pura desdicha, y se comportaban como si estuvieran en una reunión familiar. De locos.

En cambio, el avicultor del condado de Humboldt que había sido encarcelado por abuso infantil parecía, a pesar de lo que le dolía la tripa, o precisamente por ello, normal y razonable, un hombre agraviado que quería que supieras cuán absolutamente triste se encontraba. Daniel intentó hablar con él, o más bien escucharle para ayudarle a centrarse, pero al poco tiempo el tipo entró en un bucle, repitiendo las mismas cosas con palabras casi idénticas una y otra vez: lo mucho que sentía lo que había hecho, cómo no había tenido ninguna intención de dañar a la niña, aunque ella le había atormentado y sabía que tenía parte de la culpa, cómo el seguro podría pagar los pollos, pero no todo el trabajo, cómo los niños necesitan un padre y la autoridad que representa; y luego, de nuevo, lo mucho que sentía lo que había hecho. Que fue (como Daniel pudo averiguar después) golpear a su hija hasta dejarla inconsciente, y casi muerta, con el cadáver de una gallina.

Para alejarse de él, Daniel se dio una vuelta por el complejo, enfrentándose una por una a las malas noticias: el hedor de las letrinas abiertas, la peste no mucho más agradable de los dormitorios, donde varios de los presos más débiles yacían en el suelo, durmiendo u observando cómo la luz del sol avanzaba centímetro a centímetro por las mugrientas planchas de madera contrachapada. Uno de ellos le pidió un vaso de agua, que tomó de un grifo en el exterior, aunque no en un vaso, puesto que no había, sino en un envase de plástico de McDonald's tan viejo y deformado que apenas sirvió para contener el agua mientras volvía a entrar.

Lo más raro de Spirit Lake era la ausencia de barrotes, alambre de espino o cualquier otro signo de la auténtica condición de sus habitantes. Ni siquiera había guardias. Los presos gobernaban democráticamente su propia prisión, lo que quería decir, como en la democracia más grande del exterior, que casi todo el mundo se encontraba engañado, sujeto a extorsión y a represalias excepto el pequeño ejército autoproclamado que gobernaba el lugar. Daniel no aprendió esta lección a la primera. Hicieron falta muchos días y otras tantas cenas perdidas antes de que comprendiera que a menos que llegase a algún tipo de acuerdo con los poderes del lugar, no sobreviviría ni siquiera hasta septiembre, cuando esperaba que se le permitiese obtener la libertad condicional para ir a la escuela. En realidad, era posible morirse de hambre. Eso, de hecho, era lo que estaba pasando con la gente del dormitorio. Si no trabajabas, la prisión no te alimentaba, y si no tenías dinero ni conocías a quien lo tuviera, se acabó.

Lo que sí que aprendió aquella primera mañana, y de forma inolvidable, fue que el rombo P-W sellado en sus tripas era un auténtico y genuino aguijón de la muerte.