Дмитрий Старостин

АМЕРИКАНСКИЙ ГУЛАГ

Пять лет на звездно-полосатых нарах

Моему отцу Виталию Григорьевичу Старостину, первому читателю этой книги, посвящается

ОТ АВТОРА

В 1991 году, когда мне было 18 лет, я переехал из Москвы в Нью-Йорк. За три с половиной года побывал официантом, продавцом, курьером, биржевым спекулянтом, студентом Колумбийского университета и еще много кем. В сентябре 1994 года меня арестовала нью-йоркская полиция за «покушение на убийство». Через двое суток я был освобожден под залог в десять тысяч долларов.

Российский паспорт судья не отобрал, и я хотел убежать из США. Отговорил меня адвокат. Он советовал идти на суд присяжных и доказывать, что я действовал в пределах необходимой самообороны. Американскую судебную систему я знал плохо и легко поверил аргументации защитника.

Суд состоялся пол года спустя. 31 марта 1995 года присяжные огласили вердикт. Виновным по основной статье обвинения, по которой мне грозил срок до 16 лет тюрьмы, меня действительно не признали. Но зато осудили по статье меньшего калибра: «нанесение тяжких телесных повреждений». Меня взяли под стражу в зале суда. Вечером я был в манхэттенской тюрьме «Томбс» («Tombs»), ожидая, когда выдадут кружку и одеяло, и разглядывая в зарешеченное окно горящие огни ресторана, в котором несколькими часами ранее съел свой последний вольный обед.

Я получил срок в 6 лет и 8 месяцев. Отбывал его в двух городских изоляторах и четырех тюрьмах усиленного режима, подведомственных штату Нью-Йорк. Благодаря вмешательству российского консула я был освобожден досрочно и оказался в Москве в августе 2000 года.

Тут меня ожидало много сюрпризов. Большинство моих друзей и знакомых в Москве считали, что я либо пять лет горел в аду, либо пять лет отдыхал в санатории. И тем, и другим объяснить, что я испытал на самом деле, было чрезвычайно трудно.

Одни сформировали свое представление об американской тюрьме по фильмам типа «Побег из Шоушенка» и «Поезд-беглец». Страшные беспросветные джунгли, где осатаневшие от безысходности люди бьют, режут и насилуют друг друга. С теми, кто так жить не хочет, все это проделывают надзиратели.

На других повлияли в первую очередь публикации в либеральной прессе начала девяностых, где Запад в целом представлялся царством комфорта и гуманизма, и его тюрьмы в частности. Шутка об американских зеках, которые взбунтовались из-за черствых булочек на завтрак, именно тогда вошла в обиход. А еще бытовал такой анекдот: «Решили отправить партию американских заключенных в российскую тюрьму, а делегацию русских — в американскую. Через неделю и от тех, и от других поступили ходатайства: американцы просили, чтобы их расстреляли, а русские — чтобы их приговорили к пожизненному заключению».

На страницах этой книги я рассказываю и о подавлении забастовки заключенных тюремным спецназом, и об избиениях в карцере, и об убийствах, произошедших на моих глазах. Уверенности в том, что этот день не станет для тебя последним, в американской тюрьме ни у кого нет. Впрочем — а разве на воле может быть такая уверенность? Ощущения же, что ты живешь в банке с пауками или в клетке с голодными крысами, у меня в американской тюрьме не возникало. Человек, не осужденный по «гнилой» статье (а статьи эти во всех тюрьмах мира одинаковы — изнасилование и растление малолетних), человек, ведущий себя спокойно и даже вежливо, обычно принимается арестантским сообществом. В американской тюрьме нет «прописки», нет «опущенных» в нашем понимании. Риск быть убитым или искалеченным не так уж велик, если ты не доносишь, с другой стороны — не провоцируешь надзирателей, не берешь взаймы и не торгуешь наркотиками.

Означает ли это, что сторонники «санаторной» версии ближе к истине? Нет. Хотя бы потому, что такую трактовку американской тюремной системы постоянно опровергают сами ее создатели и кураторы. Предыдущий губернатор штата Нью-Йорк Марио Куомо, когда его спросили, почему он выступает против смертной казни, ответил: «Для убийцы это слишком мягкое наказание. Провести жизнь в наших тюрьмах — это гораздо хуже смертной казни». Допустим, Куомо, убежденный католик, в чем-то лукавил, чтобы угодить избирателям, озабоченным тем, как справедливее мучить преступника — сильно или долго. Так или иначе, губернатор явно не имел в виду, что осужденного будут приковывать к стене, морить голодом или заражать туберкулезом. «Наказание хуже смертной казни» — это сам факт непреложной пред-решенности твоей участи.

Старца Зосиму в книге «Братья Карамазовы» спросили, есть ли для грешников в аду материальный огонь. «Не исследую тайну сию и страшусь, — ответил старец, — но мыслю, что если б и был пламень материальный, то воистину обрадовались бы ему, ибо мечтаю так: в мучении материальном позабылась бы ими страшнейшая сего мука духовная».

В нью-йоркских тюрьмах большинство заключенных работает не более шести часов в день. Там раз в неделю меняют постельное белье. Там на обед иногда дают мороженое. Там я встретил пожилого поляка, непрерывно находившегося в заключении с 1965 года. Не совершая новых преступлений «на зоне». Следует напомнить, что пожизненное заключение в сегодняшней России предполагает выход на поселение — при условии хорошего поведения — через 25 лет. Пусть доживут до этого немногие. Но существование даже полупризрачной надежды может дать человеку силы и — что еще важнее — примирить его с людьми и Богом. В этой книге я пишу о своем сокамернике-негре, осужденном в восемнадцать и по прошествии двадцати пяти тюремных лет мечтающем о работе в «Макдональдсе», съемной комнате в Гарлеме и какой-нибудь спутнице жизни, пусть даже не первой свежести и красоты. Поскольку полностью уверенным в исправлении можно быть только в отношении мертвого, его отказались освободить.

И поляк, и негр были осуждены за убийство. Одно убийство. Первый — при ограблении, второй — при разборке между подростковыми бандами. По словам сотрудников российской спецзоны для пожизненно осужденных, на одного их заключенного в среднем приходится по восемь трупов. А в штате Калифорния на срок «от 25 лет до пожизненного» был осужден человек, укравший в магазине набор батареек для плейера. Ранее его дважды осуждали за мелкие кражи. Когда калифорнийского губернатора об этом спросили журналисты, он ответил: «Он получил 25 лет не за кражу батареек. Он получил 25 лет, так как продемонстрировал, что является закоренелым и неисправимым преступником. А таких мы изолируем от общества».

Многие наши соотечественники считают, что американцы правы. «Я считаю, что за убийство нужно сажать на пожизненный срок даже пятилетних. Они все равно никогда не исправятся», — сказала мне одна журналистка. Должен ее разочаровать — эти слова все равно звучат не по-американски. Большинству американских граждан вообще безразлично, исправится преступник или нет. Они мыслят в не ветхозаветных даже, а машинных категориях воздаяния: «Сделал — получи». В задачи этой книги не входит философский анализ этого мировосприятия и его проекции вовне, ныне поставившей человечество на грань мировой войны. Я всего лишь пытаюсь рассказать о человеческих душах перед лицом забвения.

Глава 1

ПРАВО ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ

«Тяжкие телесные повреждения»

В достопамятные времена перестройки в либеральной московской газете был опубликован очерк об американской правоохранительной системе:

«В США закон требует, чтобы перед началом допроса задержанному было сообщено: «У вас есть право хранить молчание. Любые показания, которые вы дадите, могут быть использованы против вас». Даже если этр и формальность — все равно прекрасно!» — восторженно резюмировал очеркист. Советские читатели, наслышанные уже к тому времени об Андрее Вышинском и его теории признания как царицы доказательств, не могли не согласиться с мнением автора.

Благодаря тому, что я узнал еще тогда о правах задержанного в США, мой собственный допрос в полицейском участке Нью-Йорка в 1994 году оказался очень недолгим.

Было три часа ночи. Я, тоскливо напевая «Гори, гори, моя звезда», расхаживал из угла в угол бокса, когда дежурный отворил дверь замысловатым ключом.

— Детективы хотят с тобой побеседовать, — сказал он, изучая мой измятый костюм с пятнами крови. — Придется надеть наручники.

Английский я понимал хорошо. Я протянул руки.

— Нет. За спину.

Я повернулся. На запястьях щелкнула сталь.

— Просьбы есть?

— Попить бы, — ответил я.

Полицейский ничего не ответил и лишь указал на дверь в коридор сыскного отделения. Я понял, что утолить жажду мне не удастся. Но в коридоре он остановился у питьевого фонтанчика и нажал кнопку.

— Давай, пей.

— Спасибо, — я наклонился над холодной струей и принялся с жадностью глотать воду.

Вдруг одна из дверей открылась, и в коридор вышла какая-то тетка в полицейской форме.

— Ты представляешь, — возмущенно обратилась она к дежурному, — этот господин только что в боксе песни распевал! Я подошла взглянуть, а ему наплевать — ходит и поет. Вот так. Приезжают из своей России, ничего не боятся, убивают здесь людей, а потом поют!

Я чуть не поперхнулся. Как это — убивают? Дежурный опять пристально взглянул на меня, вздохнул и отпустил кнопку.

— Вон в ту дверь.

В полицейских участках обычно горит яркий люминесцентный свет, но здесь была лишь тусклая настольная лампа. В полумраке сидели два сыщика в штатском: усатый и бритый.

— Снимите с него наручники.

Это был, очевидно, знак доверия. Один из сыщиков указал на стул, и я сел. Наступило неловкое молчание.

— Значит так, мистер Старостин, — начал усатый, — Вам предъявляется обвинение в умышленном убийстве.

Лицо его сделалось еще более серьезным и смачным.

— В убийстве? Как это странно, — вырвалось у меня.

Полицейские переглянулись.

— Мистер Старостин, — оживился усатый, — кстати, вы не возражаете, если я буду называть вас просто Дмитрий?

Я покачал головой.

— Не возражаю, так как вы значительно старше меня.

Сыщик почему-то осекся, но тут же обратил замешательство в свою пользу.

— Вы знаете, Дмитрий, мне нравится ваша вежливость. Думаю, что вы воспитывались в хорошей семье.

Я неопределенно кивнул.

— Это не так часто можно встретить в нашей работе, — продолжил усатый, поглядывая на своего напарника — У меня это вызывает уважение.

Сейчас, решил я, было бы самое время предложить мне по-мужски.

Предложение поговорить «по-мужски» напомнило историю моего приятеля, которого звали Саня.

Оказавшись в Америке, Саня расстался с женой — точнее, она его бросила. Ни увещеваниями, ни мольбами Сане не удалось ее вернуть. Он страшно переживал. Жена переехала из Бруклина в Бронкс, но Сане удалось разузнать ее новый адрес. В первый раз, когда он пришел туда, на него посмотрели в глазок, но дверь не открыли. Вместо этого из-за двери донесся скрипучий мужской голос, который по-русски предупредил Саню, что здесь не Россия, и пригрозил заявить на него в полицию. Второй раз Саня основательно напился, приехал в Бронкс с пятилитровой банкой бензина, облил дверь, бросил спичку и ушел. Происходило все это средь бела дня. Саня особенно и не пытался прятаться: даже простоял еще пару минут на улице, глупо ухмыляясь. Тем не менее никто из жильцов его не заметил. Жена, конечно, сказала полиции, что «больше было некому», и вечером в Бруклин приехали два пожарных инспектора (в Америке они имеют и полицейские полномочия). Саня работал в супермаркете в вечернюю смену, и его пригласили в казенную машину для разговора.

Инспектора были людьми неглупыми и быстро разобрались, что имеют дело с человеком неопытным и несчастным. Они усадили Саню на заднее сиденье, участливо поинтересовались работой и зарплатой, давая понять, что обращаются с ним не как с преступником. После этого один из инспекторов рассказал Сане о «небольшом пожарчике» в Бронксе. Тактика была избрана иная, чем со мной: не шокировать, а наоборот, успокоить. Саня удивлялся и качал головой, но не очень старательно. Инспектор решил, что нужный момент настал, и сказал тихо и доверительно:

— Послушай, парень, давай сейчас забудем про расследование. Я хочу с тобой поговорить как мужчина с мужчиной. Ну скажи мне начистоту: ведь это ты сделал?

Саня секунду помедлил и, размягченный сочувствием, ответил:

— Хорошо, инспектор. Поскольку разговор откровенный — скажу все как есть. Да, это действительно сделал я.

Утром следующего дня Саня уже получал одеяло и подушку в бруклинской тюрьме предварительного заключения. Впрочем, пожарные инспектора пощадили его чувства. Вместо того чтобы надеть на него наручники сразу же после слова «я», они потратили еще четыре минуты своего рабочего времени и тактично подождали, пока Саня не излил им душу на скверном английском языке.

Воспоминание об этой истории настроило меня на нужную волну, и я прервал затянувшееся молчание:

— Господа, в отношении того, о чем вы меня спрашиваете, я имею сообщить следующее. Я подтверждаю, — тут сыщики напряглись, — что минувшим вечером нечто действительно произошло в баре под названием «KGB». Об остальном я сообщу в присутствии своего адвоката.

Сыщики сразу сделались постными и официальными. Надо полагать, что после упоминания об адвокате они уже не имели права продолжать допрос.

Дежурный снова надел на меня наручники и отвел обратно в бокс. Чаю мне так и не предложили.

Два часа спустя, когда я сидел на лавке в углу, угрюмо дожидаясь рассвета, к прутьям решетки приникла крутая полицейская физиономия, которая прищурилась и произнесла:

— Ты, парень, плохо работаешь. Он остался жив.

— Правда? Веселые дела, — ответил я, стараясь казаться безучастным.

«Ну, слава Богу», — мелькнуло в сознании, прежде чем я погрузился в тяжелое забытье на несколько минут.

Впоследствии я изложил историю моего допроса другу-соотечественнику по имени Антон. Он слушал внимательно, иногда кивал, одобряя, очевидно, мое поведение.

Дослушав до конца, Антон затянулся сигаретой и сказал:

— Не знаю, конечно, как по их законам, а по нашим понятиям ты пару проколов дал. Не надо было никак выражать свою реакцию, вообще никак. Все эти «как это странно», «шутить изволите», все эти «ух», все эти «бля»… Надо сидеть и смотреть в одну точку, а если не можешь сдержаться, скажи: «Оставьте в покое невинного человека». Потом, это твое «нечто действительно произошло» — тут уж ты явно лоханулся.

— То есть как? А что же я, по-твоему, должен был сказать?

— А ничего. Молчать, в натуре.

— Так ведь нет смысла отрицать, что я там был. Они же не дураки. Две машины за мной прислали, сфотографировали, протокол составили.

— Протокол? Послушай вот, что со мной было. Приехали мы разрывать одного чувака, еще по арбатским делам. Мы войти не успели — жена его уже звонит по «02». Выполнили работу, спускаемся на лифте — в подъезд бегут мусора. В отделении следак говорит: «Подпиши вот эту бумагу — постараюсь устроить товарищеский суд». Как это тебе нравится? У меня статья «разбой», а он обещает, что меня в ЖЭКе будут судить. Я ему: «Гражданин следователь, я не понимаю, о чем вы говорите. Никогда я по этому адресу не был и никого там не грабил. Я вообще грабежом не занимаюсь». У следака челюсть отвисла. Кричит: «Да ты что? Тебя же целая бригада брала! И тебя, и твоих дружков!» Я отвечаю, опять же спокойно: «Не знаю, о каких дружках идет речь. Я гулял по улице, вдруг подъехал газик, меня схватили и привезли сюда. Вы меня с кем-то перепутали». Следак аж побледнел. «А, ты так, значит? Уведите его!» Я-то понимаю: ему надо в прокуратуру звонить, а там у него первым делом спросят: «Что он подписал?» Прокурору ведь надо, чтобы все шло гладко, — чистосердечное признание. А признание не всякий получить сумеет.

— А как же свидетели? — спросил я Антона.

— Свидетели… Да пусть меня хоть десять человек опознает. Это ведь как можно повернуть? Конечно, мол, видели бандюка в черной куртке и с цепочкой на шее. Вы меня привели, показали — ясное дело, куртка похожа, цепочка похожа, — они говорят: «Да, тот самый». Преступника не нашли — невинного подставили.

— Ну, а как быть, если против тебя прямые улики? Отпечатки пальцев, допустим. Это же неоспоримо.

— Неоспоримого, чтоб ты знал, ничего нет. Пальцы — тут отмазаться сложнее, это правда. Но и здесь есть методы. Например, следак тебе говорит: «Волына в лаборатории. Там подтвердили, что пальцы твои». А ты на это отвечаешь: «А волына — это что, пистолет? Так вы же сами на первом допросе мне этот пистолет на стол бросили, еще кричали: «Твой? Признавайся, твой?» А я пистолет от себя отодвинул: «Нет, не мой, уберите!» Вот когда отодвинул, конечно, оставил отпечатки.

— Да неужели все это работает? — поразился я.

— Если твое дело серьезное, сверху идет, — нет. Тут нужен известный адвокат и большие бабки. А в обычных случаях прокурору проблемы не нужны. Не подписал — значит дела нет. Сразу, конечно, дело не закроет. Будет несколько тяжелых дней.

— А это что такое?

— Как что? Навешают пи…юлей. Не сам следователь, а дознаватели, конечно. Руки за спину, наручники, сажают на табуретку — и дубинками. Тут у них с советских времен ничего не изменилось. Я еще легко отделался, а подельник мой решил дознавателю сдачи дать. Они разъярились, со всех сторон целая куча набежала его х…ячить. Подельник упал под стол, кто-то на него, еще кто-то сверху — полный хаос. Парень под столом рванулся, выполз с другой стороны, приподнялся — а дознаватели все еще друг на друге барахтаются, матерятся и под стол дубинками тычут. Вот тут-то его ужас и охватил. Подумалось, видишь ли, что он уже концы отдал, тело его мертвое под столом лежит, а душа со стороны эту картину наблюдает! Ну тут, правда, мусора сообразили, где он, и поставили все на свои места. В общем, три дня длились наши мучения, но не раскололся никто. А тут как раз путч начался, им совсем не до нас стало — закрыли дело за отсутствием состава преступления.

В США Антона обвинили в покушении на убийство. Обвинение было сомнительное и фактически основывалось на показаниях одного человека. Так или иначе, Антон ни на йоту не отступил от своих правил и отрицал даже сам факт знакомства с потерпевшим, несмотря на то, что их несколько раз сфотографировали вместе. Антон пытался воспроизвести знакомое российское судопроизводство, отказавшись, к примеру, от обычных на американских процессах двенадцати присяжных в пользу одного судьи. Правда, здесь он действительно один, без народных заседателей. Антон хотел, чтобы его судил профессионал, а не дилетанты-обыватели, которым от одной фразы «пять ножевых ранений» сделается дурно. Профессионал выслушал речи защитника и прокурора без всяких эмоций, стукнул по кафедре молоточком, признал Антона виновным и вкатил ему срок «от пяти до пятнадцати лет».

Осудили и меня — по статье «тяжкие телесные повреждения». Использовать для этого мои случайные обмолвки прокуратуре не потребовалось: хватило и прочих улик. Лишь однажды мне пришлось пожалеть о своей опрометчивости. Когда суду оставалось решить, сколько лет мне дать, прокурорша, изобразив негодование, рапортовала судье о моем пении в камере полицейского участка. Выглядело это так, что вместо раскаяния злодей, залитый кровью жертвы, предавался сатанинскому торжеству. На самом деле я от тоски пел «Гори, гори, моя звезда», но что им было до чувств дикого россиянина перед лицом судьбы? Любимая песня адмирала Колчака, возможно, добавила мне лишний год. Впрочем, винить я мог лишь себя: ведь у меня было право хранить молчание.

Вердикт

Когда в последний день судебных заседаний мой новый адвокат, взятый по рекомендации и увешанный званиями, вдруг пригласил пообедать за его счет, я начал понимать, что мы проиграли. Он с наслаждением поглощал спагетти и хвалился своим знакомством с шефом ФБР Гувером и давней защитой каких-то корсиканских наркоимпортеров. Впрочем, я не вслушивался, сосредоточившись на стакане виски и думая только о том, что не позволю арестовать себя трезвым.

В это самое время присяжные решали, виновен ли я в попытке преднамеренного убийства. Из окна ресторана хорошо была видна та самая дверь тюрьмы «Томбс», из которой я вышел под залог полгода назад, в сентябре 1994 года.

В конце концов, залог был всего десять тысяч, и я сейчас мог просто встать из-за стола и уйти. Поймать такси, через час быть в аэропорту, купить билет до Сан-Диего на чужую фамилию, а ночью перейти границу Мексики. Но до абсурда невозможно было поверить, что меня осудят. Проклятая надежда на «авось» приковала меня к месту. Надежда сесть в конце дня в такси и, не оглядываясь тревожно по сторонам, вернуться в свою манхэттенскую квартиру. Надежда, на которую не оставалось уже почти никаких шансов.

Судьба оказалась снисходительной лишь в том, что присяжные признали меня виновным не в покушении на убийство, а лишь в нанесении телесных повреждений.

Это было само по себе удивительно. Против меня свидетельствовали трое полицейских, прокурор намекала присяжным, что я еще и наркоторговец, подпольный букмекер и чуть ли не убийца президента Кеннеди, а мой адвокат все время путался в бумагах, запинался и грубил судье. Ввиду всего этого статья, по которой мне грозило не более десяти лет тюрьмы, могла сойти за подарок судьбы. Но вот за спиной защелкивают наручники, и ты бросаешь прощальный взгляд на сидящих в зале и расстаешься со всей своей прошлой жизнью. Благодарить судьбу при этом не очень получается. Только и успел я сунуть своему злополучному Плевако наручные часы, которые в тюрьме носить не положено.

После решения присяжных срок заключения объявляют не сразу. Три мучительные недели ожидания я провел в уже знакомой «Томбс».

Впрочем, попал я туда не сразу. Не зная, как оттянуть заключение, я пожаловался надзирателям на давнюю боль в желудке. Меня отвезли в больницу и в самом прямом смысле слова приковали наручниками к койке. Даже не спросив, на что я жалуюсь, не вызвав врача и не сделав рентген, мне дали две таблетки неизвестного назначения и оставили лежать. Вокруг стоял невообразимый гвалт бесплатной городской медицины, а манера обращения персонала ничем не отличалась от тюремной. Наевшись всем этим, я объявил охранникам, что, пожалуй, готов ехать в тюрьму, прервав «курс лечения». Они откровенно обрадовались — наступал пятничный вечер, и теперь, избавясь от меня, они могли спокойно отправиться в бар. Растрогавшись этой мыслью, один из них даже пожелал мне удачи.

Тюрьма меня встретила такой же, какой я оставил ее полгода назад: те же переполненные грязные и душные боксы, полу съедобные бутерброды и бесконечное хождение гуськом — на отпечатки пальцев, на регистрацию, на фотографирование, на медосмотр…

Какой-то негр в сверкающих кроссовках неизвестно зачем стал рассказывать длинную историю про своего знакомого грузина, сидевшего в федеральной тюрьме. Но закончить он не успел — его прервали вопли заключенных из соседней камеры, скандаливших о несоблюдении какой-то инструкции. Оказывается, на стене была полусодранная бумажка, гарантирующая нам размещение по «личным» камерам в течение двадцати четырех часов. И действительно, ровно за пять минут до истечения магического срока всем раздали потертые одеяла, пластиковые кружки и повели к лифту. Во время первого ареста я до личной камеры не дошел: меня успели выкупить под залог прямо из бокса.

А теперь я оказался перед массивной серо-металлической дверью. Надзиратель-негр с равнодушным видом уставился на меня из-за стола, усеянного кнопками, как пульт ракетного управления.

Наконец, серая дверь, лязгнув, отворилась, и я вошел. То, что я увидел, напоминало замусоренный школьный спортзал. Посреди стоял грохочущий телевизор, вокруг которого возвышалось что-то вроде магазинного прилавка — это была кухня, точнее, раздаточный пункт. Слева — маленькие грязные душевые кабинки и два привинченных к столбам телефона. Очередь к ним — человек десять. Во всю правую сторону шли высокие, очень узкие окна с толстым плексигласовым стеклом. Остальное пространство занимали камеры, два яруса. А в центре возвышался огромный стол для пинг-понга, он же обеденный. Прямо на этом столе сидели несколько человек и агрессивно спорили.

— Вешаться будешь? — деловито прервал мои наблюдения голос надзирателя.

— Нет пока…

— Тогда камера шестнадцатая-нижняя, — заключил он.

«Прямо как в Швейке», — вспомнил я, таща под мышкой одеяло: «Тогда снимай штаны и отправляйся в шестнадцатую…»

В моем новом жилище все было из металла. Койка, привинченная к стене, умывальник, унитаз, даже зеркало, все в брызгах зубной пасты. Под самым потолком было маленькое окошко, в котором едва светились верхушки манхэттенских небоскребов.

Я не спал уже двое суток. Наскоро натянув видавшую виды простыню на пролежанный, весь в разводах матрац, я сбросил на пол успевший помяться пиджак и улегся под одеяло. Объявили отбой, и надзиратель забегал пальцами по пульту, запирая электрические замки и отключая свет. Наступила полная тьма, только вдалеке мерцали огни города.

«Куда меня занесло?..» — но мысль эта исчезла, как на угасающем экране, и я заснул.

Русская пицца

Замок лязгнул, и дверь камеры начала медленно отворяться. Было совершенно темно. Вчера вечером, предполагая, что кто-то из старожилов манхэттенской тюрьмы может решить устроить «прописку» новичку, я спрятал в носок кусок мыла и теперь лихорадочно шарил по полу. Но ни найти, ни воспользоваться этой импровизацией в духе пращи Давида мне не пришлось.

Жмурясь в ослепляющем свете фонарика, я разглядел заспанное лицо надзирателя-негра.

— Вставай. Тебе к психиатру.

— Я же уже прошел медосмотр… — неуверенно возмутился я.

— А тебе и не осматривать. Тебе — переводить, — буркнул он и позвенел в нетерпении ключами.

Натянув бркжи и пиджак, я последовал за ним. Тюрьма еще спала, и только двое заключенных катили на кухню тележку с молоком и кукурузными хлопьями.

В мертвенно-зеленом кабинете психиатра я увидел вжавшегося в стул человека с ежиком седеющих волос. Он поднял на меня затравленный взгляд и снова уставился в пол.

— Я буду его спрашивать, а вы переводите, — с раздражением сказал психиатр и разложил перед собой несколько толстых папок.

— Where are you from?

— Откуда вы? — перевел я.

— Из Киева, — глухо ответил пациент.

— Нет, нет, — прервал его психиатр. — Спросите его: где он жил в Соединенных Штатах?

— Да в Бруклине, где же еще? — не дожидаясь перевода, удивился тот.

История его ареста не интересовала тюремного врача, но арестант все сбивался на воспоминания, пытаясь что-то объяснить.

Николай, так его звали, в прошлом строительный прораб, приехал в Америку три года назад да так и остался там нелегальным иммигрантом. Документов не было, языка он не знал, мотался по дальним знакомым и ночлежкам, перебиваясь нечастой поденной работой по десять-пятнадцать долларов в день.

Но однажды какой-то иммигрант предложил ему наконец стабильный заработок.

— А что надо будет делать? — осторожно спросил Николай, боясь, что речь идет о наркотиках.

— Пиццу будешь разносить по неправильным адресам. Шесть долларов в час. И не болтай об этом.

Как и персонаж Конан-Дойля, которому предложили от руки переписывать Британскую энциклопедию, Николай долго не мог понять, в чем дело, но со временем все разъяснилось.

Его новый босс и еще несколько русских иммигрантов зарегистрировали в Нью-Йорке компанию с телефонным номером, начинающимся на 1–900. То есть с номером, который требует от звонящего дополнительной, поминутной оплаты. Таких платных номеров в Нью-Йорке предостаточно — от сводки погоды и справочной о выигравших номерах лотереи до телефонного секса и брокерских консультаций. Цену за минуту назначает сама компания, а телефонная сеть лишь перечисляет деньги. Компании такого типа обычно рекламируют свои услуги в газетах, на телефонных будках и даже спичечных коробках. Однако работодатели Николая нигде рекламу не давали, зато брали за каждую минуту разговора по двадцать долларов.

Николаю и еще нескольким таким же, как он, бедолагам выдавали каждое утро коробку с пиццей, наряжали их в традиционную красно-бело-полосатую униформу, обычную для всех нью-йоркских пиццерий, и снабжали длинным перечнем адресов.

Расчет был прост. Деловые американцы часто съедают ланч прямо в офисе, заказывая бутерброды, пиццу, китайскую лапшу или еще что-нибудь из ближайших закусочных. Разносчики этих заказов появляются в офисах очень часто. Поэтому когда Николай входил и бормотал на ломаном английском: «Кто заказывал пиццу?», то ему не удивлялись, а, наоборот, сочувственно объясняли, что он, должно быть, ошибся этажом или дверью. В ответ Николай просил разрешения позвонить в «свою пиццерию» и выяснить правильный адрес. Доверчивые клерки сами подсовывали незадачливому разносчику телефон, и Николай быстро набирал затверженный наизусть номер своей фирмы. Пока он спрашивал «диспетчера», пока тот искал «правильный адрес», пока они выясняли, кто из них «ошибся», время шло. И деньги капали — по 20 долларов за минуту — со счета той фирмы, которая дала позвонить.

Никто Николая так и не заподозрил. Мир этих клерков, окончивших приличные колледжи в Новой Англии, обеспокоенных страховками, котировками и пенсионными планами, мир выглаженных рубашек и строгих костюмов, был безмерно далек от Брайтон-Бич, он был просто в другом измерении. Когда месяц спустя в эти офисы приходили телефонные счета, то нельзя было даже выяснить, кто был тот звонивший. Не знали и о таких же счетах, приходящих на все другие этажи.

Правда, иногда случались неприятности. Несколько раз проголодавшиеся клерки соглашались купить принесенную «по ошибке» пиццу, и Николаю не только не удавалось позвонить, но еще приходилось покупать новую. К тому же эти купившие скандалили, что пицца была совершенно остывшая и черствая. Николай искренне не понимал их возмущения: он съедал такую холодную пиццу в конце каждого рабочего дня, это был его законный ужин.

Я так и не успел узнать, каким образом в конце концов их поймали. Психиатр, утомленный несвязной исповедью, прервал ее на полуслове и стал расспрашивать, зачем Николай разбил о стену деревянный стул в холле.

Отвечал он нехотя. Лишь один раз, повернувшись ко мне, сказал:

— Переведи ты ему, чтоб отпустил меня в Киев. Один я здесь. Никого у меня нет, понимаешь…

— Он надеется, что его депортируют на родину, — сказал я по-английски.

Психиатр только кивнул, продолжая писать.

Шестой восточный блок

Манхэттенская тюрьма «Томбс», по российским понятиям, ближе к следственному изолятору. Большинство заключенных ждет здесь суда. В Шестом восточном блоке, куда определили меня, были в большинстве случайные горемыки.

Со мной сидел негр, укравший из магазина слесарных инструментов коробку с отвертками. Сразу после кражи он отправился через дорогу в Армию спасения — в очередь за бесплатным супом. Там его и схватила полиция. Выйти под залог 250 долларов ему было не по карману. В соседней камере был эмигрант — серб. Ввязавшись в спор в табачной лавке, он расколотил владельцу-арабу витрину в ответ на какую-то ремарку о войне в Боснии.

Были и уже осужденные, которым предстояла отправка на Райкерс. Этой самой большой тюрьмой США, занимающей целый остров, нас постоянно пугали надзиратели. О Райкерсе ходили леденящие кровь легенды, после которых маленькая «Томбс» казалась просто санаторием.

Как и всюду в нью-йоркских тюрьмах, среди заключенных преобладали негры и латиноамериканцы. Последние, в большинстве своем пуэрториканцы и эмигранты из Доминиканской Республики, держались особняком, но в целом были дружелюбны. А мексиканец по имени Эфраим, в ковбойских сапогах и с усами Эмилиано Запаты, даже пытался учить меня испанскому. Делал он это так: тыкал пальцем в какой-нибудь предмет и произносил его испанское название. Иногда по моей просьбе — писал. Латиноамериканцы, в отличие от негров, почти все грамотны.

Кроме этих импровизированных уроков делать, в сущности, было нечего. Телевизор надрывался постоянно, но все время шла какая-то невыносимая муть. Иногда я играл партию в шахматы, стараясь, правда, без особого успеха, поддержать репутацию русских шахматистов. В карты играть тоже разрешалось, но их я избегал, боясь наделать долгов: играли на сигареты. К тому времени я Уже знал, что задолжавшего даже пачку могут запросто порезать. Лезвий в открытую ни у кого не было, но встречались люди со свежими шрамами от уха до подбородка. Шрамы бывали огромные, вздувшиеся, как от от ожога. Такой след оставляло местное орудие из двух половинок бритвенного лезвия, параллельно вплавленных в разогретую на огне ручку зубной щетки. Кожу лица нельзя толком сшить, и порезы эти не исчезнут уже никогда.

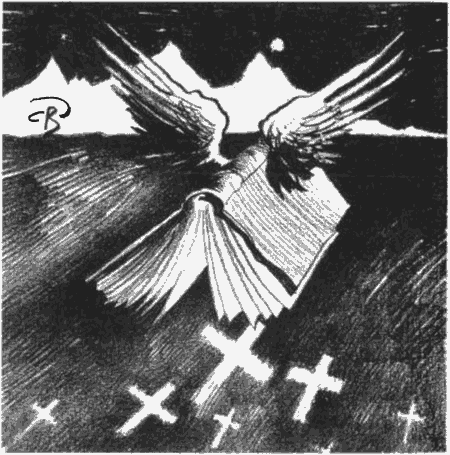

Возможно, именно в поисках лезвия со всех переданных мне русских книг сдирали обложки. Книги были вполне уместные в моем положении: Солженицын и Достоевский — и читал я все ночи напролет. Пару раз за ночь заглядывал через плексиглас охранник, удивленный моей необычной здесь страстью к литературе. Под утро делал обход блока так называемый дежурный по самоубийствам — назначенный на эту должность заключенный. Вначале мне это казалось одной из американских нелепостей, но, повстречав потом на острове Рай-керс людей с фантастическими сроками, я уже не удивлялся по поводу этих дежурных. Пожалуй, Родион Раскольников ошибался, и терпению человека есть предел.

Кормили в манхэттенской тюрьме хорошо. К завтраку давали яблоко, пакетик молока и кукурузные хлопья. Обед и ужин, почти горячие, развозили с кухни по блокам. Обычно макароны или рис с каким-нибудь мясным соусом или даже кусочком мяса. Добавку выдавали беспрепятственно. Была даже особая очередь для мусульман — еда без свиного жира, по законам «халал». Совсем уж невероятными казались кошерные еврейские блюда — рыба или гуляш, привозимые на маленьких запечатанных пластиком подносиках. Кошерное очень любил толстый колумбиец, дежуривший на раздаче.

Однажды в обед я сидел со своим подносом за фанерным пинг-понговым столом. Рядом со мной уселся мексиканец Эфраим, придвинув красный пластиковый стул. Несколько минут мы сосредоточенно ели.

— Buena comida? (Вкусно?) — спросил я его по-испански.

Эфраим улыбнулся, но ответить не успел. Сзади на его плечо легла ладонь огромного нефа.

— Ты снимал мои вещи со стула? — в голосе его дрожало бешенство.

Эфраим не понял, он не говорил по-английски. Сидевший напротив пуэрториканец бросился переводить сбивчивым шепотом. Очевидно, Эфраим без спроса черного владельца переложил на подоконник сушащиеся после стирки кальсоны. Не дав пуэрториканцу договорить, негр заорал:

— Переведи этому… пусть просит прощения!

Эфраим, с побелевшими желваками на натянувшемся лице, выслушал перевод и что-то глухо сказал по-испански. Пуэрториканец замялся, но потом все же перевел:

— Он говорит, что прощения просить не будет.

Конец этой фразы совпал с ударом. Эфраим вместе со стулом был сбит на пол. Но никто не шевельнулся, ни один человек, даже латиноамериканцы, только сразу повисла напряженная тишина. По лицу мексиканца, заливая глаза, текла кровь, а нога негра уже давила ему горло.

В этот момент подбежали два надзирателя, но разнимать не решались — негр легко мог справиться и с ними.

— Брось его, брось! — истерично выкрикивал один.

А другой, тоном врача-психиатра, увещевал:

— Ну вот и хорошо, видишь — ты его уложил, вот и отличненько. А теперь все, хватит, куда ж ему больше?

Как-то сразу угаснув, негр отошел, продолжая гримасничать и бормотать:

— Не будет он прощения просить, не будет?!

Эфраим встал, цепляясь за стол и покачиваясь.

Я отвел глаза, а впрочем, ему было не до меня. На столе в капельках крови остался недоеденный обед: сосиски с бобами.

Действительно вкусный обед.

На остров Райкерс

Нас сковали по двое. Правая нога одного к левой ноге другого; руки в цепях, пристегнуты к поясу. Путаясь в сложной упряжке кандалов, я и мой напарник, низенький лысеющий еврей, влезли в тюремный автобус.

Стоял пасмурный весенний день 1995 года. В манхэттенской тюрьме проходила очередная разгрузка, и нас везли на остров Райкерс. Несколько зеленых тупорылых автобусов выстроились посреди тюремного двора.

Уселись на жесткой лавке. По команде конвойного открылись две пары скрипящих металлических ворот, и за мелкорешетчатыми окнами автобуса замелькали лавки и ресторанчики китайского квартала. Был полдень, по узеньким улицам среди рыночного развала овощей, рыб, креветок и копченого мяса текла густая толпа. На украшенный гербом тюремного ведомства автобус никто внимания не обращал.

Чуть отдышавшись, мой напарник представился:

— Бронштейн. Пабло Бронштейн. Аргентинский еврей, видите ли. А вы поляк?

— Нет, русский, — поправил я.

Обмен репликами, как в телячьем вагоне, во вкусе фильмов о Второй мировой войне.

— Ах, русский! — Бронштейн почему-то обрадовался этому. — А я, знаете ли, как раз собирался начать шить в России шерстяные куртки. На экспорт, да. И фабрика нашлась, ну… так сказать, на примете. Я, видите ли, торгую одеждой. Оптом, да. Уже тридцать лет. За это и посадили, — тут он засмеялся невеселым смехом.

Пабло Бронштейн, как оказалось, ходил с условным сроком за неуплату налогов. И обошлось бы, но тут он договорился о закупке контейнера джинсов. В контейнере не хватало восемнадцати пар.

— Вы понимаете, — продолжал он взволнованно, — я как раз рассорился с женой… Вы не подумайте, она хорошая женщина. Но, знаете ли, она иногда так умеет… Ну да не в этом дело. Просто еще этот прохвост со своим неполным контейнером… Глупо, конечно… Но я, знаете ли, я просто вышел из себя и поехал к нему, на склад. А склад этот заперт, да. Ну я сбил замок и взял свои восемнадцать пар, только свои, заметьте, ничего больше. Я вам говорю, ведь это просто справедливость, как вы считаете? Прямо с этими джинсами в руках меня и взяли, даже не знаю, кто их вызвал. Очень быстро они приехали, да. Это я о полицейских говорю. И вот теперь — Два года… А за что, я вас спрашиваю, вот вы мне скажите, за что?

Автобус тряхнуло на резком повороте, и мы, прикованные друг к другу, слетели со скамьи на пол. Когда, поощряемые руганью конвоира, мы уселись опять, впереди уже появился мост через Ист-Ривер, а за мостом — огромный остров Райкерс. Остров-тюрьма, город-тюрьма, самая большая и одна из самых страшных в Соединенных Штатах.

В сером послеполуденном свете поблескивали концентрические круги заграждений из колючей проволоки, увенчанные спиралями Бруно. Все затихли, вглядываясь в это море нержавеющей стали.

— А что, мистер русский, — тихо сказал Бронштейн, — действительно, очень похоже на концлагерь.

Автобус начал кружить между бесконечными рядами корпусов. Позднее я узнал, что их на острове 153, а карта расположения засекречена. Но в те первые минуты мое внимание приковало одно, совершенно огромное здание. Окон в нем не было, а вместо них по серым бетонным стенам, как чумные пятна Красной Смерти из Эдгара По, расползлись ярко-кровавые квадраты. Это был «Веасоп» — корпус для отправляемых на пожизненное заключение.

Нас, однако, не встречали ни автоматчики, ни рычащие овчарки. Последних заменял один небольшой доберман, несолидно вилявший обрубком хвоста. Надзиратели, такие же хмурые и безразличные, как в манхэттенской тюрьме, повели нас привычным гуськом к караульному отсеку. Всех расковали и втолкнули в и без того уже битком набитую железную клетку с умывальником и унитазом в грязном углу. Впрочем, грязь была всюду.

— Застрянем до ночи, — мрачно сказал бас над моим ухом, — и еды не дадут.

Время тянулось бесконечно. Стоял ровный, выматывающий душу шум, и через несколько часов я был близок к ступору. Сознание продолжало фиксировать все сквозь туман. Вот орет, размахивая руками, огромного роста доминиканец: власти конфисковали у него героин в багажнике заодно с новой «ауди». Вот рыжий гомосексуалист осторожно продвигается к унитазу, но прежде чем успевает дойти, его останавливает коренастый негр со сверкающим бритым черепом. И «петух» безразлично и деловито становится на колени… На краешке скамьи, уютно свернувшись, посапывает во сне Пабло Бронштейн, а прямо над ним звучит-исповедуется голос с сильным арабским акцентом:

— Отец мой — из самых богатых у нас в Марокко. Я жил как принц… Я учился в лучшем французском пансионе! Мне была доступна любая женщина. Мне ни в чем не отказывали. Деньги, путешествия, все! Но я не хотел… Я хотел в Америку. Я приехал сюда найти новое имя и новую веру…

— Заткнись, ты! С иглы не слазишь… Я тебя и твои байки еще по прошлой отсидке помню!

— …Новое имя и новую веру! Я постиг Христа, и я постиг, что Святой Дух на земле есть оргазм… Я причастился к истине, и стал художником волею Бога, и запечатлел священные таинства небесных тел, и за то ангелы дьявола схватили меня. Но я сохранил, я сохранил! — и заросший седой щетиной араб, с подергивающимся лицом и горячечными глазами, развернул засаленный тетрадный лист и помахал им. Я успел заметить крест и слезу, падающую на обнаженный женский торс.

Внимательно слушавший толстый пуэрториканец ухмыльнулся, пальцем постучал марокканца по колену и едва заметно кивнул в сторону дальнего угла. Они отошли и вернулись ровно через минуту. Пуэрториканец улыбался. На его оплывшей шее поблескивала золотая цепочка араба с медальоном тонкой резьбы. Бывший ее владелец, блаженно вздыхая, смахивал с ноздрей остатки белого порошка.

Через пятнадцать минут араб уже спал, и лицо его разгладилось. Измятый листик со священными таинствами небесных тел остался лежать на полу…

Доктор Сартори

На острове Райкерс держали подследственных и пересыльных заключенных. Униформу нам не выдавали. В тюрьме царили моды нью-йоркского гетто. Негры в приспущенных шароварах и мешкообразных футболках сверкали кроссовками и золотыми фиксами. Засаленные косички перемежались вязаными мусульманскими шапочками поверх старательно выбритых черепов. Латиноамериканцы увешаны густыми рядами цепочек из фальшивого золота и самодельными цветными пластиковыми ожерельями. Банда «Латинские короли» носила черно-желтые, «Ньетас» — черно-бело-красные. Вечерами, под приторный запах марихуаны, одни цвета резали бритвами другие.

Лето 95-го года казалось самым жарким летом столетия. Ни одного дождя. В окна коридора видны были высохшие газоны, старые липы и серые корпуса, каждый в своей отдельной клетке из колючей проволоки. Перед корпусами стояли нарядные гранитные монументы с тюремной эмблемой и надписью «Добро пожаловать в такой-то блок тюремного управления!» От блока к блоку текли плавящиеся от жары шоссе и чистенькие белые тротуары, по которым никто никогда не шел.

На газоне лежала мертвая чайка. Она лежала две недели, и пылающий солнцем июнь устраивал ежедневный паноптикум разложения. Глядя на нее, я терял рассудок от обреченности и жары.

Вентилятор работал только в «комнате отдыха» — маленьком закутке при входе в блок. Каждый вечер, ища прохлады, туда набивалось десятка три человек. В углу всегда грохотал телевизор, заглушавший крики спорящих латиноамериканцев. Среди бурлящей тесноты, занимая целую скамейку, лежал и смотрел в потолок огромный негр с серьгой в ноздре, застреливший таксиста при ограблении. Два мексиканца играли в шахматы и напевали «La bamba».

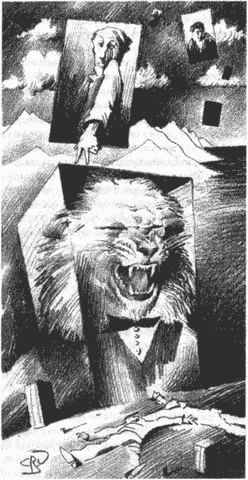

Кто-то встал у меня за спиной, тихо отстукивая такт ботинком. Я оглянулся. Склонив тонкое усталое лицо с очень светлыми глазами, за моей спиной стоял оживший Вольтер с огромным томом в руке и, чуть прищурившись, наблюдал за игрой.

— Вы играете в шахматы?

— Я? Да, я играю в шахматы, разумеется, — голос был с иностранным акцентом и звучал очень мягко. — Простите мое любопытство, но вы, мне кажется, тоже из Европы, не так ли? — Он протянул мне узкую длинную руку с тонкими пальцами. — Позвольте представиться: меня зовут доктор Сартори. Я говорю «доктор» потому, что по профессии я врач. Это моя миссия. Но призвание мое — музыка. Поверите ли, я пел в Парижской опере.

— В Париже?

— О! Неужели вы сомневаетесь? — доктор Сартори выпрямился, взмахнул свободной от книги рукой и запел:

«La.fleur que tu in’avais jetee

Dans ma prison m’etait restee…»[1]

Голос его, необыкновенно чистый, мгновенно вытеснил все остальные звуки в комнате. Показалось, что затих даже телевизор. Со всех сторон на Сартори смотрели ошеломленные глаза. Негр с серьгой поднялся со своей скамейки, опрокинул шахматную доску, и фигурки посыпались на пол. Взяв завершающую верхнюю ноту, доктор неловко поклонился и произнес:

— Кармен. Ария Хозе.

— У, Хозе, Хозе, ты классно поешь! — восторженно закричал усатый доминиканец из «Латинских королей» и бросился тискать смущенного певца. — Да как ты сюда попал?

— О, — вскинул брови доктор, — их просто пугает блистательный человеческий интеллект. Поверьте мне — это правда. Я для них — главная угроза, они охотились за мной по всему миру, и теперь мне уже не выйти отсюда живым. Я говорю о правительстве и ФБР. Вы ведь знаете, друзья, как это делается: «при попытке к бегству»… Но вам я доверю, — тут он понизил голос, — я изобрел лекарство от СПИДа.

Затихшая толпа плотно окружила его. Доминиканец произнес шепотом заговорщика:

— И что ж это за лекарство, док?

— О, это так просто! Потому они и боятся. Мое лекарство — озон.

— Озон?! — недоверчиво воскликнули сразу несколько голосов, забыв про конспирацию.

Но доктор начал так возбужденно говорить, так уверенно писать ряды химических формул на коричневых тюремных салфетках, что недоверие растаяло, и все, ничего не понимая, завороженно слушали.

— Вот видите, че они с нашим братом делают! — с горечью произнес пожилой негр с изъеденным оспой лицом. — Изобрели свой СПИД нам на погибель, а этого вот — цап и за решетку, чтоб ихний секрет не раскрылся. Проклятое правительство!

Сартори продолжал. Несколько раз я ловил его взгляд, и в нем дрожала чуть заметная усмешка. Я ничего не сказал.

Надзиратель прокричал «отбой». Слушатели, ворча и сокрушенно покачивая головами, стали расходиться. Я задержался и сказал, неуверенно вспоминая школьные уроки химии:

— А разве не…

— Вы знаете, мой метод еще не проверенный, еще экспериментальный, — перебил доктор Сартори. — Я как раз готовлюсь послать доклад на эту тему. Меня пригласили на конференцию в Нижний Новгород, но мне теперь туда уже не попасть. Я говорю на шести языках, по мой русский, к сожалению… — И он потянул мне огромный том, оказавшийся англо-русским медицинским словарем. — Вы не могли бы мне помочь?

Я согласился и проводил его до камеры. Перед самой дверью он замялся, словно собираясь что-то добавить, но, так и не решившись, шагнул в темноту. В эту минуту все осветилось резким мертвенным светом, как будто подожгли магний. Снаружи загрохотало: началась долгожданная гроза. При вспышках молний тени оконных решеток падали на стены, как нотные строки.

Утро, мокрое и холодное, было прекрасно. В пустой «комнате отдыха» Сартори стоял, прижавшись к решетке лбом.

— Это вы? — он поднял рассеянный взгляд. — Как вам спалось?

— Отлично! Может быть, это озон?

— Что? Ах, озон… Да-да, конечно, — и он печально Улыбнулся.

Час спустя меня перевели в этапный корпус, и я Ушел, не успев попрощаться. Доктора я больше не встречал. Писать ему я не стал: переписка между тюрьмами в штате Нью-Йорк запрещена.

По этапу на автобусе

Было еще темно, когда меня разбудил металлический скрежет в коридоре. Я уже знал, что это такое. Коридор семьдесят четвертого корпуса с одиночными камерами по обеим сторонам был отделен от плексигласовой будки надзирателя стальной дверью. По утрам некоторых заключенных вызывали в лазарет — принимать лекарства. Надзиратель нажимал кнопку, раздавалось гудение скрытого механизма, и дверь, лязгая и вздрагивая, вдвигалась в стену — как в купейном вагоне. После этого другими кнопками точно так же открывались нужные камеры. Надзирателю не надо было выходить из будки.

Но неожиданно для меня моя дверь тоже открылась, а затем стали отворять чуть ли не все двери подряд. Я подумал, что пришла спецкоманда с очередным обыском. Они любили приходить рано и переворачивать все вверх дном. «Have a nice day»,[2] как говорят американцы. Но тут я услышал, как выкрикивают по списку имена. Нас отправляли на этап. Я поднялся с койки, вздрагивая от недосыпа и от волнения. В тюрьме ненавидишь любую перемену мест.

Собраться в дорогу было несложно: с собой не разрешали брать никаких личных вещей. Одежда только та, что на себе (в пересыльной тюрьме все равно поменяют на казенную). Лишние вещи и книги можно передать родственникам, но это, оказалось, нужно делать заранее. А дня этапа, конечно, никто не сообщал. Для религиозных книг, впрочем, делали исключение. Я подошел к надзирателю и показал ему потрепанную Библию и недочитанный «Петербург» Андрея Белого. На обложке был изображен купол Исаакиевского собора, и надзиратель безразлично кивнул. Книги отправились в специальный пакет под расписку конвоя вместе с каплями сердечников и аэрозолями астматиков.

Остатки печенья и пакет растворимого кофе из ларька я просунул под дверь камеры напротив, где обитал Семен Драбин — старый брайтонский морфинист. Драбина в списке не было, и он, кажется, даже не проснулся.

Нас вывели в сырой коридор, построили и дважды пересчитали. Я знал здесь почти всех. Негры, пуэрториканцы, деловито шагавшие на свой второй или третий срок. Бледный, сгорбленный Эндрю, нью-йоркский домовладелец, получивший 25 лет за убийство, мог говорить лишь о двух вещах: о Священном Писании и об апелляции. Разговорчивый грабитель из Гаваны — родители назвали его Юрием в честь Гагарина. Мой партнер по шахматам, выпускник французского лицея в Бейруте, галантный импортер героина, чудом отделавшийся четырьмя годами.

В столовой наскоро раздали кашу, молоко и зеленоватые апельсины — последний завтрак на острове Райкерс. За оконными решетками загорался рассвет.

Сигареты в дороге тоже не разрешались, и мы закурили прямо за столами. Столовая окуталась клубами Дыма. Затягивались все с такой жадностью, как будто нас везли не в пересыльную тюрьму, а на виселицу.

Мы проследовали в бокс — обычную для всех нью-йоркских тюрем тесную заплеванную клетку с деревянными лавками вдоль стен и унитазом в углу. Надзиратели суетились снаружи, в последний раз сверяя списки с личными делами. Я пытался задремать на лавке, когда мне послышался отдаленный звук, не вполне еще различимый, но до крайности отвратительный. Какое-то зловещее позвякивание, напоминавшее кабинет дантиста. Я заметил, что и другие заключенные как-то встрепенулись. «Несут, несут! — послышались возгласы. — Сейчас поедем, значит!» Из-за угла показались двое конвойных. В такт их шагам покачивался деревянный ящик, доверху наполненный наручниками и ножными кандалами. Связки цепей свешивались по краям, как медузы.

Ни с чем не сравнимое ощущение цепей на руках и ногах, собственно, не было уже мне в новинку. В цепях возили меня в суд и из суда, из манхэттенской тюрьмы на остров Райкерс, из одного корпуса в другой на самом острове. Но обычными цепями на этот раз дело не ограничилось. Третью и самую тяжелую, как монашеские вериги, цепь обвязали вокруг пояса. Спереди, на уровне живота, к цепи была приварена черная стальная коробочка размером со школьный пенал, с небольшим отверстием в торце. «Видишь, русский, — сказал сзади насмешливый голос с ямайским акцентом, — это black box, великое американское изобретение».

Смысл изобретения я постиг через несколько секунд, когда увидел в середине цепи моих наручников узкую металлическую втулку, тоже приваренную. Надзиратель привычным движением всунул втулку в отверстие черного пенала, и руки мои оказались пристегнутыми к поясу. Я мог слегка согнуть их в локтях, но поднять не мог. Этим исключались удушение конвойного цепью наручников или удар соединенными над головой кулаками, который мог бы применить некий заключенный-богатырь. Возможно, об опасности такого удара нью-йоркские тюремщики вычитали в «Записках из мертвого дома». Это, кстати, не шутка. У входа в манхэттенскую тюрьму я видел официальный плакат:

«По состоянию тюрем можно судить о состоянии общества.

Часть заключенных из семьдесят четвертого корпуса оставили в боксе, — оказалось, что им предстоял этап в пересыльную тюрьму «Даунстейт», то есть на строгий режим. Мы ехали в Ольстерскую пересылку усиленного режима, примерно в трех часах езды от города, в Кэтскилльских горах.

Ножные кандалы, как и при городских перевозках, были одни на двоих. На этот раз меня приковали к пожилому молчаливому пуэрториканцу. Забираться в автобус было сущей мукой — зафиксированными руками нельзя поддержать равновесие. Конвоир-водитель наблюдал за нашими усилиями ко всему привыкшим взглядом, потягивая кока-колу из запотевшей баночки.

Автобус по виду напоминал обычный рейсовый — только салон отгорожен от водительской кабины стальной решетчатой дверью. На окнах решеток нет, но висят аккуратные таблички: «При прикосновении к стеклу срабатывает сигнализация». Что последует за этим, не уточнялось. Кобуры наших конвоиров пусты. Впрочем, на выезде с тюремного острова автобус затормозил, и с вышки опустили на веревке пластмассовое ведро с револьверами. На ящике рядом с водителем я заметил радиотелефон — вероятно, на случай поломки автобуса или попытки его захвата в дороге.

Мы выехали на мост через Ист-Ривер. Мрачные корпуса острова Райкерс остались позади. На другом берегу с невероятным равнодушием смотрели на нас нью-йоркские небоскребы.

«El grande Dios»,[3] — прокряхтел мой сосед. Мы набрали скорость — начинался первый в моей жизни этап.

Конечно, провести три часа в хитроумных оковах болезненно скорее психологически, чем физически. Сходные ощущения давал, наверное, «пояс невинности».

По-настоящему мучительны в США только многодневные автобусные этапы из местных тюрем в федеральные или же в иммиграционные лагеря в Луизиане.

Впрочем, даже восьмичасовой маршрут из Ольстерской пересылки в Уотертаунскую тюрьму на канадской границе был уже значительно тяжелей. Стояла июльская жара, а вентиляция в автобусе не работала. Одетые в плотную зеленую униформу, мы обливались потом. Согнутые в одном положении руки быстро затекали. Когда нам раздали обед, то, чтобы укусить зажатый между ладонями бутерброд с искусственным сыром, приходилось что есть силы наклонять голову. Пластиковую бутылочку с приторным лимонадом приходилось хватать зубами за горлышко и пить, вскинув голову, без помощи рук. Наверное, в этом была какая-то насмешка судьбы: я вспомнил, как пьют водку «по-гусарски» в русских ресторанах.

Где-то в середине пути наш автобус остановился на общественной стоянке захолустного городка. Группами по несколько человек нас выводили на оправку в местный туалет. Эффект появления бритых сумрачных личностей, гремящих цепями и жмурящихся от солнца, был силен. Городские обыватели, все как один в голубых джинсах и белых футболках по провинциальной моде, выбегали из туалета, как при бомбежке. Я шел мимо них, радуясь свежему воздуху и возможности чуть-чуть размять ноги.

У одной из машин негромко препиралась супружеская чета — молодцеватый загорелый старикан и его жена, испуганно схватившаяся за его рукав. Старик решительно освободил руку и бодрым, бесстрашным шагом направился к двери туалета. Мы посторонились на пороге, пропуская его к свободному писсуару. Закончив свои Дела, старик улыбнулся и отвесил нам небольшой дружеский поклон. Мы улыбнулись ему в ответ.

«Ну, заходите, чего встали!» — крикнул конвоир. Старик зашагал к машине, как ковбой к лошади, и я успел увидеть, как всплеснула руками его счастливая жена.

Наверное, нет ни одного заключенного, которому бы не приходила в голову мысль о побеге. Особенно часто думаешь об этом в первые дни и недели. Иногда просто-таки с маниакальной навязчивостью: «Интересно, что находится здесь под полом? Прочна ли эта решетка? А если удастся продолбить эту стену, куда я попаду?»

На моей памяти были две попытки. В июне 1995 года, когда я сидел в городской тюрьме на острове Райкерс, какой-то негр в соседнем корпусе узнал, что в уборной не закончили ремонт и что вместо одной из стен там тонкая переборка. Средь бела дня, когда надзиратели редко делают обход, этот негр проломил переборку и оказался вне «зоны». Если бы тюрьма находилась посреди города, он в считанные секунды смог бы затеряться в толпе, спрятаться в канализационном люке или в шахте метро. Но остров Райкерс целиком застроен тюремными сооружениями, и вольные люди по нему не ходят.

Недолго думая, заключенный добежал до реки Ист-Ривер и бросился в воду. Если бы он успел добраться до негритянских кварталов на противоположном берегу, то, скорее всего, был бы спасен.

Но пока он плыл, его успели заметить — причем не с берега, а из полицейской патрульной лодки. Полиция тут же вызвала подкрепление, и беглеца выловили. Сколько ему добавили к сроку, мне неизвестно. Но вообще-то по американским законам за побег дают больше, если человека уже успели осудить. И меньше, если он был еще подследственным.

Несмотря на провал побега, известие о нем (а такого рода новости в тюрьме распространяются молниеносно) вызвало у меня восхищение и даже зависть: «Кто-то решился, и ведь ему почти удалось!»

Через четыре года, когда один латиноамериканец пытался выехать под днищем продуктового фургона из Фишкиллской тюрьмы и был схвачен на вахте, я отреагировал уже совсем иначе: «Бедный дурак!» Надо сказать, что большинство заключенных, особенно старшего возраста и со стажем, мою реакцию вполне разделяли.

Усы и борода

Ольстерская пересылка находится примерно в трех часах езды от Нью-Йорка. Дорога туда идет через Кэтскилльские горы. На одном из поворотов я увидел в окне изящный дорожный указатель: «Вы едете по самому живописному шоссе Америки».

Местность вокруг и вправду красива. Именно в этих горах расположены многочисленные бунгало и зимние мини-пансионаты, где за 900 долларов супружеская пара может встретить Новый год, сходить на фуршет с шампанским и покататься пару дней на лыжах по искусственному снегу. Когда-то эти места были популярны среди иммигрантов из Восточной Европы и имели прозвище «Борщевой пояс». Среди пассажиров тюремного автобуса, впрочем, эту часть света представлял один я.

Погода портилась по мере продвижения к пересыльной тюрьме. Когда автобус въехал, наконец, в долину, пейзаж окрасился в мягкие серые тона. Мы миновали ворота, и на оконных стеклах появились первые дождевые капли. Автобус плавно затормозил у входа в приемник, и мы стали выходить под звон кандалов и шум усиливающегося ливня.

Тюрьма эта мне сразу не понравилась. Еще издали я заметил геометрически безупречные ряды одинаковых одноэтажных корпусов из красного кирпича. Значило это, что с относительным комфортом одиночных камер — как на острове Райкерс — можно распрощаться. «Приходите в гости к нам — мы живем в бараке», — всплыла откуда-то из детства дурацкая песенка, и я с еще большим раздражением уставился на идеальные формы цветочных клумб. Если кругом такой показательный порядок, то его, стало быть, распространят и на нас. Мои первые впечатления очень скоро подтвердились: в столовую здесь водили шеренгой по двое, а гулять не выпускали вообще.

Надзиратели Ольстерской пересылки одеты в коричневую униформу с гербовыми шевронами, в отличие от синей формы городских надсмотрщиков. Надзиратели городских тюрем, чаще всего негры, переняли стиль нью-йоркского преступного мира — массивные золотые цепочки, перстни на всех пальцах и криминальный сленг. Их коллеги на Ольстерской пересылке, почти без исключения белые, являли собой совершенно другой тип — солдафонский. Сама по себе эта разница могла ничего и не значить, но у надзирателей штата был в руках мощный рычаг. За оскорбление или угрозу надзирателю на острове Райкерс в худшем случае можно получить по голове дубинкой и попасть в карцер. За то же самое в тюрьме, подведомственной штату, можно заработать пометку в личное дело, которая всплывет при явке на комиссию по досрочному освобождению. Дубинкой и в карцер — само собой.

Неудивительно, что на нас начали орать, как только сняли кандалы. Невысокого роста господин с огромными черными усами шагал перед строем заключенных и вопил:

— Не корчите из себя гангстеров! Таких здесь нет! Гангстеры сидят на строгом режиме, а передо мной стоит мелочь и дерьмо! А если кто и считает, что он крутой, мне на это насрать! У меня в теле сидит столько пуль, что мне вообще на все насрать!..

Тут я невольно улыбнулся, подумав, что тюремному надзирателю пулю получить негде, а для вьетнамского ветерана он слишком молод. Наверное, кто-то по ошибке влепил в него во время популярной в этих местах охоты на оленей. Улыбка моя, вероятно, показалась ему издевательской, потому что он приблизился ко мне вплотную:

— Кому смешно, тому сейчас смешно не будет! А ты, — тут он вдруг поднял глаза на моего соседа, огромного доминиканца, — знаешь, что мне нравится в таких быках, как ты? Звук, который они издают, падая на бетонный пол! Ха-ха-ха! Ну-ка, все повернулись лицом к стене и сняли обувь!

Я уже забеспокоился, не в голову ли был он ранен? Не будет ли он и вправду нас бить? Но тут возникла откуда-то орава надзирателей, и начался личный досмотр. Раздеваться догола, как на острове Райкерс, здесь не заставляли — просто ощупывали сквозь одежду на предмет оружия. Впрочем, через несколько минут, в другом помещении, раздеться все-таки пришлось. Двое надзирателей за столом, заваленным бумагами, разглядывали поодиночке голых заключенных и записывали в личные дела особые приметы: шрамы, родимые пятна, татуировки. Когда дошла очередь до меня, один из надзирателей вдруг развеселился:

— А я, между прочим, видел вашего президента, Майкла Горбачева, когда он приезжал в Нью-Йорк. Вот это личность!

— Действительно, личность, — ответил я, — только он уже не президент.

— Ага, — сказал надзиратель, и я увидел, что он записал в мое дело: «Говорит с иностранным акцентом».

После этого группами по четыре нас повели в душевую. Седой тюремщик, глядя на нас с отвращением, сунул каждому по пластиковой чашечке с едко пахнущей жидкостью:

— Слушайте инструкцию. Жидкость втереть в волосы на голове и на теле. Встать под душ на две минуты. Следить, чтобы не попало в глаза.

Очевидно, это было средство от блох и вшей. Мыла нам не дали, и после процедуры кожа чесалась и зудела. На выходе нам отпустили по комплекту казенного белья. Далее следовала парикмахерская, до предела забитая заключенными в одинаковых белых майках, трусах и носках. Очереди пришлось ждать около часа. Вокруг орали, ругались, кряхтели. Усталость моя и раздражение все усиливались, голова гудела, и хотелось есть. Все знакомые куда-то подевались, а вокруг оказались довольно неприятные личности. При мысли о том, что спать в ближайшие годы предстоит в бараке, стало еще паскуднее.

— Эй, ты, который белый! Ты что, заснул? Садись в кресло! — голос заключенного-парикмахера вывел меня из оцепенения.

Стриг он машинкой, и уже через минуту лица своего в зеркале я не узнал. Голый череп и невредимая пока борода сделали меня похожим на вахабита. Вид был устрашающий.

— Бороду можешь оставить? — спросил я.

— Я-то, конечно, могу, — пожал плечами парикмахер, — только тебя в карцер посадят.

— В карцер?!

— Ну да. Двадцать три часа в сутки в одиночке, телевизора нет, говорить не с кем — могила. В общем, не валяй дурака.

— Подожди, — сказал я, — мне все ясно. Позови мусора и скажи, что бороду я сбривать отказываюсь. Отказываюсь потому, что… — я задумался, — потому, что я ортодоксальный еврей — так и объясни.

— Да ты сам объясни, — парикмахер показал на недовольную физиономию надзирателя, просунувшуюся между плечами.

С души у меня свалился камень, потому что я понял, что сейчас отправлюсь в карцер. Верхом мечтаний мне казалось остаться в полном одиночестве и тишине. Я был в этот миг искренне счастлив — так, как мог бы быть счастлив ортодоксальный еврей, водворяемый в карцер за свою стойкость в соблюдении заветов. Поэтому в какой-то степени я даже не солгал.

— По твоему поводу будет сделан запрос в Центральное управление тюрем, — буркнул мне надзиратель, отворяя дверь штрафного изолятора. — Только, наверное, сам через два дня попросишься побриться.

В центре штрафного изолятора была плексигласовая кабина охраны, от которой в четыре стороны расходились узкие коридоры с камерами по обеим сторонам. Это немного напоминало остров Райкерс, но правила здесь жестче. Ходить можно только вдоль стен, с обеими руками в карманах.

— Вынешь руки — упадешь на бетон, — мрачно приветствовал меня дежурный по карцеру. Уже второй раз за день я услышал это выражение: «to fall on the concrete». Вообще-то его можно перевести и по-другому: «упадешь на конкретное». Не исключено, что надзиратели Ольстерской пересылки придумали эту фразу для тех заключенных, которые считают материальный мир иллюзией.

Камера моя оказалась в конце коридора. Дверь автоматическая, с зарешеченным глазком и отверстием для кормления. Вопреки моим ожиданиям, в камере сухо и довольно большое окно, тоже забранное мелкой сеткой. К стене приварена металлическая койка, а напротив стоит унитаз и висит стальной умывальник, такой же, как в российских поездах дальнего следования. На койке лежали матрас в пластиковом чехле и скатанное в трубку одеяло с комплектом белья. Под умывальником я увидел рулон туалетной бумаги, кусок мыла, зубную щетку и тюбик пасты.

Я застелил койку, снял только что выданную мне зеленую форму и улегся. В камере горела очень яркая люминесцентная лампа, и глаза пришлось закрыть рукавом. Я лежал, отдыхая, стараясь не думать ни о будущем, ни о прошлом.

Неожиданно дверь камеры заскрежетала, и вошел надзиратель мощного телосложения с пластиковым молотком в руке. Я лихорадочно соображал, что же я такое натворил и что сейчас произойдет, как вдруг надзиратель взмахнул молотком и нанес серию страшных ударов по оконной решетке! От грохота у меня заложило уши.

— В порядке, — проворчал он, круто повернулся и вышел, не удостоив меня взглядом.

В окно видны горы, кажущиеся необыкновенно прохладными в июльскую жару. Собственно, мне только и оставалось любоваться природой и размышлять. Была пятница, а библиотечную тележку привозили в изолятор только по вторникам. Общаться тоже не с кем: камера напротив пустует, а перестукиваться в Америке не умеют. К вечеру я исполнил весь известный мне репертуар русских романсов и арий из опер и пошел уже по второму кругу. Тут дверь опять открылась.

— Это ты по какому поешь, по-чеченски? — передо мной возникла физиономия нового надзирателя, толстого и с усами пшеничного цвета.

— Нет, по-русски.

— А Чечения — это же в России?

— Вообще-то да, — ответил я.

— Ну вот, видишь, — удовлетворенно хмыкнул надзиратель, — я все про Россию знаю.

Он выставил вперед огромный кулак и начал перечислять, разжимая пальцы один за другим: «Gorky Park», «From Russia with Love», «The Hunt for Red October»…[4]

— Очень впечатляюще, — я покачал головой.

Это и вправду было неплохо для США, где очень многие люди, даже со средним образованием, считают, что Россия находится в Германии, или Германия в России, или это одна и та же страна.

— Ну вот что, Борис, — надзиратель опять ухмыльнулся, — чем петь, иди-ка лучше помоги разносить еду. Мы тебя выпустим в коридор, ты не опасный.

— А руки в карманах держать?

— Какой хитрожопый, — буркнул он, пропуская меня к тележке с едой.

Я обрадовался его предложению — можно размять ноги и узнать о своих соседях по штрафному изолятору. На двери каждой камеры висела картонная табличка с указанием, за что заключенный попал в карцер и на какой срок. Я катил свою тележку от камеры к камере, вкладывая в прорези кормушек порции жареной рыбы с рисом, и читал: «№ 8. Неподчинение приказу. 15 дней»… «№ И. Драка с № 19.30 дней»… «№ 14. Храпение холодного оружия. 90 дней с последующим переводом на строгий режим»… «№ 25. Изготовление алкогольного напитка 45 дней»… «№ 27…».

Тут я остановился. Перед дверью камеры № 27 сидел на стуле надзиратель — тот, что входил ко мне с молотком. Каждые 10–15 секунд он заглядывал в глазок.

— Этот есть не будет.

— Понятно, — ответил я.

Но на самом деле было непонятно. Может быть, больной?

Сквозь глазок я успел заметить худенького белого паренька — не старше двадцати на вид — ничком на койке. Он был в одних трусах и лежал прямо на матрасе, без одеяла и простыни.

Я взглянул на табличку: «№ 27. Неопределенный срок содержания. Особый надзор. Попытка самоубийства через повешение».

Я страшно проголодался за этот день, и порция 27-го номера пришлась кстати. Засыпая, я помолился за беднягу.

Вообще-то за самоубийц нельзя, но ведь он не успел.

Гладиаторский бой с видом на реку

В августе 1995 года, пройдя две пересылки, я оказался в тюрьме «Ривервью». Поэтическое название («Вид на реку») не соответствовало действительности. Сама река Святого Лаврентия, протекавшая поблизости, с территории тюрьмы не просматривалась, ее загораживал лес. Но с прогулочного двора, окруженного двумя рядами колючей проволоки, хорошо видны сигнальные огни на опорах пограничного моста, ведущего в Канаду. По вечерам над Ривервью загорались такие закаты, которые бывают только вдали от больших городов. Инфернальный свет сменялся тихим сумраком, сквозь который красные огоньки на мосту мерцали и манили к себе. Заключенные любили их разглядывать — вероятно, с тем чувством, которое хорошо описал один наш соотечественник, «братан», сделавшийся в американской тюрьме поэтом:

И странно ему: эти двести шагов,

Что взгляд пролетает в мгновение,

Всей жизни порой не хватает пройти,

Чтоб вырваться из забвения.

Больше ничего поэтического в Ривервью не было. Тюрьма эта состоит из 14 бараков, по 60–90 человек в каждом. Хождение по территории зоны строго ограничено, и люди из разных бараков могут видеться только в столовой, в часовне или на прогулках. В отдельном здании находилась школа, в которой я работал помощником учителя: растолковывал заключенным таблицу умножения и английскую грамматику. Здесь же были мастерские, где желающих учили на каменщика, печатника или циклевщика полов. Отдельно находились парники, где обучали садоводству и огородничеству. Выращенное разрешалось уносить в бараки. В парнике работал мой хороший знакомый Мариус Бургад, сын французских колонистов из Северной Африки, который делился со мной помидорами и огурцами. Почва в районе Ривервью хорошая — непонятно, почему такое количество местных уроженцев пренебрегали фермерским трудом и шли надзирателями в тюрьмы, которых в этом провинциальном районе пять.

Два надзирателя дежурили в бараках круглосуточно, менялись пары каждые восемь часов. Они занимали некое подобие деревянной кафедры неподалеку от входной двери. Чтобы не вставать с места всякий раз, когда нужно вызвать кого-нибудь из заключенных, вертухаи пользовались громкоговорителем. По всему бараку то и дело разносилось: «Томпсон! Ривера! Гверрини! Мену кян!»

Изначально бараки Ривервью, построенные в 1980-х годах, были рассчитаны на 45 человек. Но к 1995 году число заключенных в штате Нью-Йорк выросло в четыре раза, достигнув 68 тысяч. Амнистий в США не бывает, поэтому тюремное ведомство штата пыталось решить проблему простым способом — воздвигнув везде, где только можно, двухъярусные койки. Ни к чему хорошему это не привело. Участились драки, потасовки, в карцерах не хватало места. Ривервью к моменту моего прибытия уже имела среди заключенных репутацию тюрьмы, вышедшей из-под контроля.

Ни для кого не было секретом, что в Ривервью шла довольно активная торговля наркотиками. Администрация безуспешно пыталась ее пресечь. Все посылки тщательно проверялись и просвечивались. Вскрывали даже фабричные упаковки. Заключенных, возвращавшихся со свидания, раздевали догола и тщательно осматривали. Основной проблемой для тюремщиков было то, что американские законы запрещают физическое прощупывание анального прохода, позволяя лишь визуальный осмотр. Большинство пакетов с наркотиками попадали в тюрьму именно вследствие этого запрета. С поставщиками расплачивались либо сигаретами из ларька, либо деньгами, которые переводили на указанные счета родственники и друзья любителей наркоты. Для задолжавших единственным спасением было попасть в карцер — иначе их запросто могли порезать. Бывали и другие способы расправы: одному должнику проломили голову гантелей в туалете спортзала, другому поломали пальцы на руках.

Несмотря на эти обычаи, количество желающих покурить или понюхать не убывало, и вскоре в Ривервью начались разборки между конкурирующими наркоторговцами.

Октябрьским вечером 1995 года я вышел на тюремный двор, где происходили соревнования по игре в баччи. Игра эта, популярная в Италии и во Франции, в тюрьмах штата Нью-Йорк — любимое времяпрепровождение арестантов белой расы. На один конец хорошо утрамбованной площадки бросают небольшой деревянный шарик, после чего игроки по очереди швыряют с другого конца более увесистые каменные шары, — кто угодит ближе, тот выигрывает. В тот вечер моим партнером был Мариус Бургад, большой знаток баччи и многократный чемпион зоны. Против нас играл грек Афанасиос, осужденный за мошенничество с кредитными картами, и американский старикан по имени Бернард, ранивший по пьяному делу собственную жену из револьвера «Магнум». Этот Бернард увлекался игрой, как ребенок, и в любом спорном случае обижался и вопил. Вот и на этот раз он подскочил к Бургаду, измерявшему расстояние между шарами портновским сантиметром, и принялся топать ногами, что-то злобно выкрикивая. Несколько негров, прыгавших неподалеку по баскетбольной площадке, остановились и отпускали остроты. Афанасиос развел руками и вздохнул:

— Сейчас, чего доброго, начнет бросаться шарами…

И тут я вдруг увидел, что Бернард застыл на месте и уставился, вытаращив глаза, в противоположный угол двора. Рядом с ним вскочил с земли Мариус Бургад, все еще сжимая в руке свой сантиметр. Я обернулся, и мне почудилось на секунду, будто я стою не во дворе тюремной зоны в американской глухомани, а на трибуне римского амфитеатра.

Отчетливые в зловещем свете юпитеров, друг на друга надвигались две группы латиноамериканцев, все без исключения с ножами в руках. Я завороженно смотрел, как они приближаются, отступают, маневрируют, сближаются вновь… К воротам двора что есть силы неслись выбежавшие из бараков надзиратели. Послышались отчаянные крики: один из латиноамериканцев рухнул на бок и катался по земле. Другой упал навзничь.

В этот миг обе группы сражавшихся, как по команде, бросились врассыпную. Ножи полетели в стороны; кто-то из надзирателей попытался в прыжке опуститься на спину убегавшему, но, промахнувшись, грохнулся оземь. Видеокамеры на столбах ограждения, обычно направленные на полосу предзонника, начали разворачиваться внутрь двора. Из будки охраны у входа пророкотал мегафон: «Всем заключенным оставаться на местах!»

Мы простояли во дворе до позднего вечера, так как обратно в бараки заключенных пропускали по очереди, досконально обыскивая. Пластиковые карточки с фото, которые американский заключенный обязан постоянно носить при себе, у всех до единого отобрали: их предстояло сличить с видеозаписями и данными стукачей. Надзиратели группами ходили по двору, освещая мокрую траву фонариками в поисках ножей.

На прогулку несколько дней никого не выпускали. Я лежал на койке и читал Достоевского. Мариус Бургад, всегда жизнерадостный, занимался изготовлением пиццы из хлеба с томатным соусом. Латиноамериканцы сидели тихо, стараясь не попадаться надзирателям на глаза.

Меморандум начальника тюрьмы, расклеенный по баракам, сообщал, что в результате «преступного инцидента» двое заключенных получили тяжелые ножевые ранения, и угрожал всем зачинщикам добавками к сроку. В качестве превентивно-карательной меры общие прогулки были отменены: каждый барак теперь мог выходить только в свое время. Соревнования по игре в баччи были безнадежно испорчены; правда, всем участникам выдали по поощрительному вымпелу из красного уголка.

В Ривервью наступил период затишья, но какое-то подспудное напряжение все же чувствовалось, время от времени прорываясь наружу. В соседнем бараке рано поутру какой-то заключенный в маске вбежал в туалет и полоснул бритвой по лицу человека, про которого узнали, что он растлитель малолетних. Знакомый белый парень из другого барака, поклонник «тяжелого металла» с лицом христианского святого, не поладив с тюремным врачом, схватил швабру и начал громить лазарет. Он успел разбить стеклянный шкаф с лекарствами и два компьютерных монитора, прежде чем его скрутили и бросили в карцер. Но это были лишь отдельные и в целом довольно заурядные инциденты, которые не шли в сравнение с октябрьским боем гладиаторов. Мало кто предвидел, что самое серьезное еще впереди.

Забастовка

Морозным февральским вечером 1996 года я увидел в окно барака четверых заключенных, бежавших с носилками по обледенелой центральной дорожке. На носилках лежал Виктор Моралес, пуэрториканец, работавший оформителем в редакции тюремного бюллетеня. Я в свободное время вел в том бюллетене рубрику «Книжное обозрение» и виделся с Моралесом неоднократно. Именно он должен был иллюстрировать мою заметку, рекомендовавшую американским зекам «Один день Ивана Денисовича» (в Ривервью была неплохая библиотека). Меня занимало, как пуэрториканский художник изобразит советскую зону, но посоветовать ему мне Уже ничего не пришлось. Следующим утром администрация тюрьмы объявила о предстоящей панихиде и о причине смерти Моралеса; сердечный приступ.

В тюрьме, как и на воле, человек может умереть естественной смертью. На моей памяти было несколько случаев. В соседнем блоке на острове Райкерс заключенный-поляк, только что признанный виновным в поджоге с человеческими жертвами, скончался от инфаркта миокарда. В Уотертаунской тюрьме, где я провел три недели, какой-то пожилой негр умер во сне — надзиратель на утренней побудке безуспешно тряс и дергал его труп. Но случай с Моралесом не все отнесли к разряду естественных. Виктор отличался крепким здоровьем, и лет ему было не больше сорока. Наркотики он вроде бы не употреблял. Никаких личных трагедий или нервных потрясений накануне у него не было. Более того, по словам друзей, Моралес незадолго до смерти получил из апелляционного суда положительный ответ на свое прошение и мог рассчитывать на снижение срока или даже освобождение. Между тем, по тюремным рассказам, Моралес в Нью-Йорке был крупным наркоторговцем, и поэтому его загадочная смерть приобрела зловещий оттенок.

По тюрьме поползли слухи. Говорили, что в бараке, где жил Моралес, вопреки правилам не оказалось носилок, и пришлось ждать, пока их принесут из лазарета. Эти 20 минут, мол, надзиратели лишь безучастно наблюдали, как Моралес агонизировал на полу. По мере распространения слухов 20 минут превратились в 30, потом в 40. Начали говорить, что в лазарете, опять-таки вопреки предписаниям, не оказалось дежурной медсестры и что начальство долгое время не давало машине «Скорой помощи» из окрестного поселка разрешения на въезд в зону. Полушепотом, боясь стукачей, передавали, что в машине не оказалось ни врача, ни кислородных баллонов и что любимый всеми зеками католический капеллан, неведомо как очутившись на месте поздним вечером, пытался делать уже бесчувственному Моралесу искусственное дыхание «рот в рот».