Denise Mina

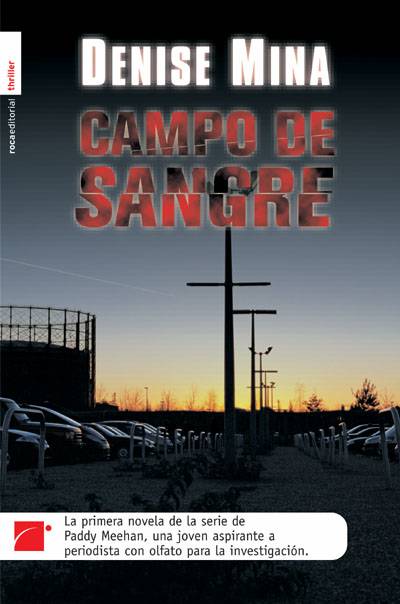

Campo De Sangre

Título original: The field of blood

Traducido por Mar Vidal

Serie Paddy Meehan 01

Para Fergus;

sigue luchando, baby.

Judas […] adquirió un campo con

el premio de la iniquidad […] y aquel lugar, en

la lengua de ellos, fue llamado Hacéldama,

esto es, campo de sangre.

Hechos de los Apóstoles 1,16-19

Capítulo 1

Pequeños prodigios

1981

I

Seguían viajando, y cada vez se adentraban más en la oscuridad. Llevaban avanzando mucho tiempo, y, en la mente de Brian, cada centímetro de cada paso lo alejaba de su madre, y ella era lo único que quería en este mundo.

No podía llorar, porque si lloraba le hacían daño. Pensó en ella, en la ternura de su pecho, en sus dedos con anillos, en lo cálido que era el mundo cuando estaba ella, y se esforzó por recobrar el aliento mientras el labio inferior le chocaba ruidosamente contra los dientes. James, el chico que iba sentado a su lado, le dio un golpe en la oreja.

Atónito ante la intensidad del dolor, Brian se quedó con la boca abierta y chilló. Callum, el chico del otro lado, se burló de él.

– No seas un bebé llorón -le dijo James.

– Sí -dijo Callum-, basta ya de lloros.

Se rieron a la vez, y lo dejaron de lado. Brian ya no lloraba: pensaba en lo que le dolía la barriga por dentro y en su pie herido, pero no lloraba. Tan sólo cuando pensó en ella y recordó que no estaba, se echó a llorar. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero respiró con fuerza y consiguió no hacer ruido.

– Menudo bebé estás hecho -dijo James a gritos.

– Eso -dijo Callum, enseñando los dientes, y con los ojos brillantes-. Eres un gran bebé hijo de puta.

Los dos muchachos se emocionaron y se siguieron llamándolo «bebé hijo de puta» una y otra vez. A Brian no le gustaba. Aunque no sabía lo que significaba, le sonaba muy violento. Convencido de que estaba a punto de echarse a llorar y por tanto, de que le iban a golpear, se tapó la cara con las manos abiertas y contuvo la respiración hasta que se le destaparon los oídos.

Ahora no oía a los dos chicos. Al sacarlos de sus pensamientos, pudo recordar la cara de su madre, sus manos suaves mientras lo bañaba, lo agradable que era que le echara por encima aquella agua calentita que olía tan bien, que lo llevara en brazos aunque ya fuera mayor, y que le diera trocitos de pan rebañados en salsa de carne, o patatas fritas, o golosinas del carrito de helados. Lo acostaba en su cama bien tapado y dejaba la luz del pasillo encendida y la puerta abierta, y a lo largo de la noche volvía a verlo de vez en cuando para que nunca se sintiera solo. Estaba siempre con él, al otro lado de la esquina, en otra habitación.

Ahora salían de la zona iluminada. Fuera no había casas, tan sólo barro y oscuridad. La puerta se abrió y James echó a Brian de un empujón al oscuro vacío; lo empujó de tal manera que le hizo tropezar y caer al suelo de lado. Trató de levantarse, pero el tobillo no lo sostenía. Embutido en sus botas de agua, sentía el pie hinchado y la tela tosca que le apretaba la piel; finalmente, cayó al suelo golpeándose el hombro, y se encontró en plena oscuridad, fuera del radio de luz que proyectaba la puerta.

Estaba más oscuro de lo que había visto jamás, oscuro como la salsa de carne, el humo de las tostadas o el amargo jarabe de la tos. Oyó el viento y cosas que se movían, que reptaban, que corrían y que iban hacia él. Sentía el pecho oprimido por el pánico, y entonces usó el pie bueno y las dos manos para volver a rastras a la mancha de luz del furgón.

Vio los zapatos de los chicos y, de pronto, se sintió aliviado por no estar solo. Le pusieron los brazos a ambos lados del cuerpo y lo levantaron, tratando de aguantarlo sobre sus pies, pero el niño se cayó de lado y se aferró al suelo helado, luchando, al menos, por mantener la cara cerca de la luz. Los chicos volvieron a levantarlo, pero se volvió a caer.

Brian no era capaz de andar, el pie hinchado no se lo permitía, así que los chicos, sin dejar de soltar resoplidos de enfado, lo arrastraron hacia atrás, por el borde del mundo, y hacia abajo, por una pendiente muy inclinada. Se había levantado viento y estaba muy oscuro, tanto que Brian, al fondo, se aferraba a James y apretaba fuerte la manga de su anorak, temeroso de que lo dejaran. No pudo evitarlo y se echó a llorar; sus lloros sonaban muy fuertes porque no había ni tele ni radio que cubrieran su ruido, como pasaba en la casa del desconocido. James se movía a un lado y a otro por delante de él, de pie con las piernas separadas y las manos levantadas. Callum tiraba de James y decía: «No, no, para allá, hacia el camino».

Lo llevaron a rastras todavía más abajo, hasta que ya no había pendiente, y entonces dejaron que se aguantara solo. El pequeño cayó hacia delante y se golpeó los dientes contra algo de metal; se le rompió un diente y le empezó a caer algo, como agua caliente, por toda la barbilla. Ahora su llanto era muy fuerte y escupía por entre el líquido caliente, respirando y tosiendo en medio de los sollozos. James se puso otra vez frente a él; plantó los pies en el suelo y bajó las manos, colocándolas en el cuello de Brian. Brian sintió que lo levantaban, hasta que quedó a la altura de los ojos de animal salvaje de James.

Brian oyó que su propio ruido se apagaba, oyó a pequeños animales que correteaban hacia el terraplén para refugiarse, y oyó que el viento quebradizo le alborotaba el pelo. Y, entonces, se quedó a oscuras.

II

James lo estranguló, y luego Callum le golpeó la cabeza con varias piedras. La cabeza del chiquillo quedó destrozada. La miraron, asustados y sin querer hacerlo, pero no podían resistirse a la atracción que aquella visión les provocaba. No habían previsto que el niño simplemente dejara de moverse, o que saldría de él una diarrea maloliente: él no les había contado que eso ocurriría. No habían previsto que dejara de ser molesto de una manera tan súbita, ni que dejara de ser nada de forma tan absoluta.

El pie del niño estaba todo torcido. Tenía los ojos abiertos, desorbitados, como si no pudiera dejar de mirar. Callum tenía ganas de llorar, pero James le dio un puñetazo en el brazo.

– Nos… -dijo Callum, sin dejar de mirar al niño destrozado, con expresión mareada-. Nos… -Se le olvidó el resto. Corrió pendiente arriba y desapareció detrás del terraplén.

James se quedó solo. Tenía toda la barbilla y todo el pecho cubiertos de sangre, como si fuera un babero. Sintió la sangre caliente en sus manos cuando tenía las manos alrededor del cuello del niño. Se imaginó que el pequeño se levantaba con la cabeza destrozada y la barbilla toda negra, que se hinchaba como el Increíble Hulk y que le daba una paliza a cámara lenta.

Inclinó la cabeza y lo miró. Le sonrió. Lo tocó con el pie y ni siquiera fue capaz de separarse de él. No sentía miedo de estar al lado del niño destrozado. Tenía otras sensaciones, pero no sabía cómo se llamaban. Se agachó; podía hacer lo que quisiera con él, cualquier cosa.

Capítulo 2

La verdadera Paddy Meehan

I

Si la historia de Brian Wilcox se podía ver desde otro ángulo, nadie en la redacción del Scottish Daily News era capaz de hacerlo. Habían entrevistado a la familia y a los vecinos del niño desaparecido, habían trazado de nuevo todas las rutas posibles, y habían encargado fotografías aéreas de la zona. Asimismo, habían descrito los rasgos de los niños desaparecidos en el pasado, habían publicado innumerables artículos sobre el futuro de los niños desaparecidos, y, a pesar de todo, el pequeño todavía no había aparecido.

Paddy Meehan estaba en la barra del Press Bar cuando oyó que Dr. Pete les decía a un grupo de borrachos que sería capaz de estrangular al chaval de tres años con sus propias manos si con ello pudiera poner punto y final a aquella historia. Los hombres que lo rodeaban se rieron y se callaron, y, después, se volvieron a reír de manera desigual. Dr. Pete seguía entre ellos, con un aspecto todavía más seco que el habitual, con las facciones dibujándole una sonrisa alrededor de los ojos desconsolados. Miró su propia imagen en el espejo de detrás de la barra. Sus cejas desordenadas sobresalían de una cara surcada por una resaca que duraba toda una década. Se llevó la copa a los labios, con los ojos cerrados, y tocó el borde con la punta grisácea de su lengua. Se rumoreaba que era bígamo.

A Paddy no le gustaban aquellos hombres, ni se sentía a gusto en su compañía, pero sí quería tener un lugar entre ellos y ser periodista en vez de chica de los recados. En aquel bar se habría sentido como una intrusa de no ser porque estaba por un asunto del News, concretamente para rellenar la jarra del editor de imágenes. Frente a ella, McGrade, el encargado del bar, lavaba los tubos de los surtidores, y tardaba horas en conseguir que la cerveza saliera de los ruidosos grifos a presión. Había varias jarras de espuma blanca jabonosa alineadas sobre la barra situada frente a él.

El Press Bar estaba pintado con un pragmático amarillo que recordaba al color de la cerveza, y estaba amueblado con sillas pequeñas y mesillas miserables llenas de ceniceros y posavasos. En las paredes colgaban fotografías de archivo de agencias de noticias y de periodistas mostrando ejemplares importantes del Chicago Tribune y del New York Times: del día del Armisticio, de Pearl Harbour, de la muerte de Kennedy. Las fotografías eran de otra época, de otro lugar, y tenían muy poco que ver con Glasgow, pero representaban un juramento de lealtad hacia la clientela principal del bar y la justificación de su permiso especial. Era uno de los pocos pubs de Glasgow que no cerraba a las dos y media de la tarde, pero el bar estaba demasiado lejos del centro urbano como para atraer a los paseantes, y lo bastante cerca como para no ser el bar habitual de nadie, por lo que dependía del News para su supervivencia. Tan sólo los separaba una pared, y la ausencia de una entrada interna era a menudo objeto de lamentos, en especial en invierno.

Sólo una mesa del bar estaba ocupada. Los hombres sorbían sus cervezas de media mañana, envueltos por una humareda azul. Eran los del primer turno, hombres de edad indeterminada, todos ellos borrachos y renegados a los que no salía a cuenta despedir por los años que llevaban prestando sus servicios. Hacían el trabajo mínimo indispensable, y lo hacían con rapidez antes de salir corriendo hacia el pub, la casa o el despacho en el que se celebraba la siguiente juerga.

Hoy, el representante del sindicato, el padre Richards, se encontraba bien protegido en el centro del grupo, cuyas ovaciones recibía. Richards no solía estar en el grupo de los borrachos. Era un buen cura de sus parroquianos y había negociado vacaciones más largas y el derecho a fumar en cualquier lugar del edificio, hasta en la sala de máquinas. De barriga cervecera, tenía la palidez carcelaria de un hombre que trabajaba encerrado todo el día. Acostumbraba a llevar unas gafas de aviador de gruesa montura metálica, pero ese día no las llevaba y, en su lugar, tenía un corte largo en diagonal debajo del ojo, que dibujaba perfectamente la ausencia de la lente. Alguien le había dado un puñetazo en las gafas.

Se apaciguaron las risas y los chicos se reclinaron en sus sillas. Paddy percibió que buscaban algún objetivo en el local sobre el que centrar la atención, algo, cualquier cosa, de la que pudieran mofarse. Ella solía quedar a salvo por su edad y por su cargo miserable, pero cuando habían bebido eran capaces de meterse con cualquiera. Se puso en guardia, jugueteando con su anillo de compromiso de brillantes de baratillo, mientras deseaba intensamente que el camarero acabara con sus grifos y le sirviera de una vez. Tres segundos le chirriaron en los oídos. Sentía cómo un rubor preventivo le subía por el cuello. Empezaba a dolerle el dedo del anillo.

Uno de los bebedores de la mesa rompió el silencio:

– ¡Que le den por culo al Papa!

Los otros se rieron, observando cómo el frágil Richards tomaba su bebida sin sonreír. Cuando la pinta le alcanzaba los labios, una sonrisa burlona le estalló en el rostro y se tomó la cerveza de un trago, dejando que pequeños hilillos del líquido le cayeran por los mofletes. Los hombres lo aclamaron.

Por un reflexivo sentido de lealtad, Paddy no veía correcto que Richards no hubiera dicho nada. No hacía ni diez años que los anuncios de ofertas de trabajo todavía llevaban pequeñas notas en las que se advertía que no hacía falta que los católicos se presentaran. La vivienda y los colegios estaban segregados, y los católicos no podían caminar tranquilamente por determinadas calles de Glasgow; sin embargo, ahí estaba Richards, sentado a la mesa de unos protestantes, alineándose con ellos y en contra de los suyos.

– El Papa me importa un comino -gritó Richards-. No es amigo de los trabajadores.

Dr. Pete esperó a que los hombres se hubieran calmado:

– No tenemos nada que perder, excepto nuestros rosarios.

Volvieron a reírse.

Richards se encogió de hombros para demostrar que no le importaba ni lo más mínimo. Tomó otro trago y, tras notar su hostilidad, miró a los pies de Paddy, con lo que atrajo la mirada de los hombres hacia ella.

– ¡Eh, tú! -dijo-. ¿Eres papista, o marxista?

– Dejadla en paz -dijo Dr. Pete.

Pero Richards insistió:

– ¿Papista o marxista?

Por su nombre, sabían que era católica; incluso parecía irlandesa, con el pelo negro y la piel blanca como la luna. Ella no quería hablar del tema, pero Richards la presionó:

– ¿Eres religiosa, Meehan?

Los hombres miraban sus copas, incómodos pero sin estar dispuestos a intervenir: era algo entre dos papistas; por tanto, no era asunto suyo. Paddy intuyó que era mejor que hablara antes de que olieran su miedo.

– ¿Y cómo es que se preocupa usted de mi conciencia? -La voz le salió más alta de lo que había pretendido.

– ¿Vas a ir a misa mañana? ¿Comulgas? ¿Te confiesas? ¿Colaboras en la colecta de los domingos y te cuelgas del cura de tu parroquia? -La voz de Richards subía de tono a medida que hablaba. Estaba un poco borracho y confundía el hablar mucho con el hablar bien-. ¿Conservas la virginidad para cuando te cases? ¿Rezas cada noche para tener hijos que profesen la fe de tus padres? -Se detuvo para recuperar el aliento y abrió la boca para hablar de nuevo, pero Paddy lo interrumpió.

– ¿Y usted qué, padre Richards? ¿Asiste a las reuniones semanales y a las manifestaciones? ¿Dedica una parte de su salario a los fondos para la revolución y se enamora de todas las jovencitas marxistas? -No podía recordar la forma de su siguiente interpelación, de modo que fue directa al grano-: Su trabajo consiste básicamente en interceder ante Dirección de parte de los proletarios. Va usted por ahí haciendo respetar las normas y distribuyendo dinero a los necesitados. No es usted más que un cura en mangas de camisa.

Sin tener realmente en cuenta lo que ella le acababa de decir, los hombres se rieron de Richards porque lo hubiera ridiculizado una mujer, y además una mujer joven. Richards sonrió y no levantó la mirada de su vaso; mientras tanto, Dr. Pete se mantenía muy quieto, mirando a Paddy como si acabara de descubrir que existía. Tras la barra, McGrade resoplaba afablemente; tomó la jarra del editor de imágenes de las manos de Paddy y la llenó tres cuartos de su capacidad con cerveza de 80 chelines y, al final, le añadió dos chupitos de whisky.

– Sus creencias tienen exactamente la misma forma de cuando practicaba -prosiguió Paddy-. Sólo que ahora ha sustituido usted el texto de base: un error típico de los católicos fracasados. Es probable que usted sea más religioso que yo.

La puerta que había detrás de ella se abrió de pronto, golpeó la pared y una ráfaga de aire frío penetró en la estancia, provocando remolinos en el humo gris. Terry Hewitt llevaba el pelo negro muy corto, como si fuera un soldado estadounidense, de manera que se podían ver las cicatrices rosa pálido que tenía en la cabeza. Eso le hacía parecer un poco peligroso. Era regordete y claramente paticorto, pero había algo en él, un aura de chico malo, que a Paddy le hacía babear cada vez que se atrevía a mirarlo. Se lo imaginaba volviendo cada noche a la casa de una familia acomodada, con unos padres que leían novelas y apoyaban sus ambiciones. Él no tenía que preocuparse nunca porque perdiera su pase mensual Transcard, o porque llevara zapatos baratos y permeables a la lluvia.

– ¡Ey, Hewitt! -Le gritó Dr. Pete, a la vez que lo saludaba con la mano-. Cierra esa puerta; esta mujer está intentando que Richards vuelva al redil.

Los hombres se rieron mientras Paddy llevaba la jarra hacia la puerta, y le gritaban cosas como «Mujer, sálvanos a todos».

Ella se volvió a decirles:

– ¿Sabéis qué? Un día os explotarán los hígados a todos a la vez, y eso parecerá Jonestown.

Los hombres gritaban y se reían mientras Paddy salía por la puerta. Estaba encantada: ser una pobre chica de los recados era una posición precaria, porque una mala elección, un momento de debilidad, y podías verte condenada al acoso de por vida.

Justo en el momento en que la puerta se cerraba tras ella, oyó a Terry Hewitt que preguntaba:

– ¿Quién es esa gordinflona?

II

Iba sentada en la plataforma de arriba, desde donde contemplaba el bullicio de la calle mientras masticaba su tercer huevo duro consecutivo. Era una dieta asquerosa, y no estaba muy segura de que le estuviera funcionando.

Fuera, los transeúntes iban bien abrigados, y en su rostro se reflejaba el frío causado por el viento punzante que se les colaba a través de las bufandas, las medias y los ojales. En los tramos abiertos de carretera, el viento golpeaba a rachas la parte más alta del autobús de dos pisos, y eso hacía que los pasajeros se sujetaran con fuerza al respaldo del asiento de enfrente y sonrieran mansamente cuando la sensación de peligro había pasado.

Richards la había irritado. No dejaba de repasar mentalmente la conversación, de pensar en réplicas mejores y más rápidas, de rehacer su discurso para que contestara mejor al del hombre. Pensó que había dejado clara su postura, aunque el comentario final de Terry Hewit parecía haber arruinado totalmente su efecto.

Clásico error de papista fracasado. Esa frase le retumbaba en la cabeza, no dejaba de darle vueltas y más vueltas, y se repetía con el rumor rítmico del autobús. Sabía perfectamente en qué consistía eso de sustituir el texto de base. Al menos, la sustitución que había hecho Richards lo había convertido en alguien más útil para el mundo. Ella no podía hablar con ninguno de sus seres queridos del agujero negro que tenía en el corazón de su fe. No podía contárselo a Sean, su novio, ni a su hermana favorita, Mary Ann, y sus padres jamás deberían saberlo, puesto que les rompería el corazón.

Al doblar por la curva cerrada de Rutherglen Main Street, y acelerar para aprovechar el semáforo en verde, el autobús se inclinó. Paddy se levantó y bajó las escaleras. De nuevo, dispuesta a perjurar, se dirigía al rezo del rosario en casa de la abuela muerta de Sean.

La abuela Annie acababa de morir a los ochenta y cuatro años. No había sido una mujer cálida, ni especialmente agradable. Cuando Sean lloró por ella, Paddy adivinó que, en realidad, lloraba por su padre, que había muerto de un infarto cuatro años atrás. A pesar de su espalda ancha y de su voz grave, con dieciocho años seguía siendo un niño que todavía almorzaba los bocadillos hechos por su madre y que se ponía los calzoncillos preparados por ella la noche anterior.

En Rutherglen, la muerte de la anciana era un gran acontecimiento. Algunas noches, el rosario se llenaba tanto que una parte de los dolientes tenían que permanecer en la calle con los abrigos puestos y rezar de cara a la casa. Cuando decían sus plegarias por el reposo del alma de Annie, los jóvenes mantenían la voz baja, mientras que los más mayores suspiraban con acento irlandés, como les habían enseñado sus párrocos.

Annie Ogilvy había llegado a Eastfield en un carrito de bebé en los últimos años del siglo XIX. La familia de Paddy, los Meehan, llegó el mismo año procedente de Donegal, y conservaba su amistad con los Ogilvy desde entonces: los deberes religiosos y las extrañas costumbres de inmigrantes mantuvieron el vínculo entre las familias; de igual modo, la escasez de oportunidades laborales que tenían los católicos conllevaba que la mayoría de hombres acabaran siendo compañeros en las minas o en las fundiciones.

Annie creció en Glasgow pero siempre arrastró un acento irlandés, como se esperaba de las chicas inmigrantes de su época. Con los años, su acento se fue haciendo más pronunciado, de manera que avanzaba unas cuantas millas al año, desde el suave acento de Dublín hasta la especie de gárgara estrangulada del Ulster. Ya de mayor, sus hijos la llevaron a una excursión en autobús por Irlanda y descubrieron que allí tampoco nadie era capaz de entenderla. Sus gustos, sus canciones y su manera de cocinar, aunque mantenían cierta relación con referentes irlandeses, no se reproducían en ninguna parte. Annie había añorado toda su vida el recuerdo de un hogar entrañable que jamás existió.

A Paddy, la presencia del cadáver en la casa le puso los pelos de punta y se mantuvo a distancia de él. Cuando empezaba la oración, se sentaba en el suelo de la sala de delante, de cara al sofá, mirando cada noche una configuración distinta de piernas hinchadas embutidas en medias ortopédicas, de piel blancuzca manchada de venas azulosas, divididas por el elástico del calcetín.

El autobús se acercaba al final de Main Street. Era un autobús con la parte trasera descubierta, y la noche fría y ventosa mantenía un duro cuerpo a cuerpo con la calefacción de la cabina del vehículo. Paddy colocó un pie a cada lado del poste, apoyó la pelvis en él y dejó que su peso la hiciera balancearse por el tramo descubierto del autobús, colgando sobre el vacío ventoso. Ráfagas cruzadas le azotaron la corta melena, despeinándola todavía más. Desde allí, ya empezaba a divisar la muchedumbre que se concentraba frente a la pequeña casa de protección oficial del otro lado de la calle.

Todavía no había cruzado la puerta del jardín cuando alguien la agarró de un brazo. Era Matt Sinclair: un hombre bajito, de cincuenta años y que solía llevar unas gafas de cristales oscuros.

– Aquí está mi amiguita -dijo, a la vez que se cambiaba el cigarrillo de mano y tomaba la mano de Paddy, dándole un fuerte apretón-. Justo ahora estaba hablando de ti. -Se volvió y se dirigió a otro hombre, también bajito y fumador, que estaba detrás de él-. Desi, ésta es la pequeña Paddy Meehan de la que te he hablado.

– Oh, Dios -dijo Desi-. Entonces querrás conocerme: yo conozco al verdadero Paddy Meehan.

– Soy yo, la verdadera Paddy Meehan -dijo Paddy tranquilamente, avanzando hacia la casa, con ganas de entrar y ver a Sean antes de que empezara la plegaria.

– Así es; yo antes vivía en los apartamentos de los Gorbals y la esposa de Paddy Mechan, Betty, vivía en el mismo rellano. -Asintió con firmeza con un gesto de la cabeza, como si ella le hubiera expresado desconfianza-. Sí, y conocía a su colega, Griffiths.

– ¿Y quién es ése? -preguntó Matt.

– Griffiths era el loco del rifle, el tirador.

– ¿Y también era espía?

Desi se ruborizó, enojado repentinamente.

– Por el amor de Dios, Meehan no fue nunca espía. No era más que un maldito matón de los Gorbals.

Matt se quedó con los labios apretados y en voz baja, sin dejar de mirar a la gente a su alrededor, dijo:

– Vamos, cuidado con lo que dices. Estamos en medio de un rosario.

– Disculpa. -Desi miró a Paddy-. Lo siento, querida, pero no era un espía soviético: es de los Gorbals.

– Los espías no tienen por qué ser gente encopetada, ¿no? -preguntó Paddy, tratando de ser respetuosa, aunque le estuviera corrigiendo.

– Bueno, necesitan una formación. Tienen que hablar varios idiomas.

– Al fin y al cabo -dijo Matt, al tiempo que la miraba-, el Daily Record dijo que lo trincaron por el asesinato de Ross para desacreditarlo, porque era un espía.

Desi volvió a ruborizarse y estalló indignado:

– Repetían las palabras de Meehan y, de todos modos, nadie le cree. -Levantó la voz enojado-. ¿Qué tendría que decirles un vulgar ladrón a los soviéticos?

Paddy lo sabía.

– Bueno, les facilitó los planos de la mayoría de cárceles británicas, ¿no es cierto? Fue así como ayudó a escapar a sus espías.

Matt parecía interesado.

– ¿Así que era un espía?

Paddy volvió a encogerse de hombros.

– Puede que les soplara secretos a los soviéticos, pero creo que la investigación del caso Ross fue sencillamente incompleta. No creo que una cosa tuviera que ver con la otra.

Abandonando todo argumento razonable, Desi levantó la voz:

– El tipo era famoso por sus mentiras.

– Cierto. -Matt miró a Paddy de manera inexpresiva, y ella tuvo la sensación de que deseaba no haberle presentado nunca a su imprevisible amigo-. Bueno, he oído que vuelve a vivir en Glasgow.

Ella asintió con la cabeza.

– Está dándose la gran vida en el Carlton y tomando copas por la ciudad.

Ella volvió a asentir.

Más tranquilo, Desi trató de recuperar su participación en la conversación:

– ¿Y cómo es que acabaste llevando el mismo nombre que él? -Miró a Matt para rematar su pregunta-. ¿Es que tus padres te odian?

Matt Sinclair intentó reírse, pero la flema de sus pulmones le hizo toser.

– Desi -dijo con solemnidad, cuando se hubo recuperado-, eres muy gracioso.

– Cuando el otro Paddy Meehan fue arrestado, yo tenía seis años -dijo Paddy-, y a mi madre todo el mundo la llama Trisha.

Una vez reconciliados, Matt y Desi asintieron al unísono.

– Así pues, ¿te quedaste con «Paddy»?

– Sí.

– ¿Y cómo es que no te rebautizaste «Pat»?

– Porque no me gusta -dijo rápidamente. A partir de un chiste muy famoso sobre el homosexual irlandés Pat McGroin, algunos de los chicos mayores del colegio la llamaban Pat MacHind [1]; era un nombre que ella odiaba y cuyas veladas connotaciones sexuales temía tanto como el rubor incontrolado que le subía al rostro cuando la llamaban a gritos así.

– ¿Y paky?

– Humm -exclamó, esperando que no soltaran ningún comentario sobre los morenitos-, creo que ahora este nombre significa otra cosa.

– Es cierto -explicó Matt, haciéndose el listo-, ahora paki significa «paquistaní».

Desi asintió, interesado en esa útil información.

– Llamar a alguien así es de mala educación -dijo Paddy.

– Big Mo, el encargado de la lavandería -explicó Matt-, es paki.

– En realidad, no -dijo Paddy, incómoda-. Se lo pregunté y es de Bombay, así que es indio.

– Eso es. -Matt asintió y miró a Desi, para ver si eso había aclarado algo las cosas.

– Pero los indios y los paquistaníes no son exactamente lo mismo… -dijo Paddy, con una fingida inseguridad-. Porque, ¿no se enfrentaron en una gran guerra, los indios y los pakistaníes? Creo que eso sería como decir que una persona del Ulster es lo mismo que un republicano.

Los hombres asintieron, pero ella notó que habían dejado de escucharla.

Desi se aclaró la garganta:

– En fin -dijo, sin haber captado para nada su punto de vista-, todo se complica cuando intervienen los morenitos, ¿eh?

Paddy sintió vergüenza ajena.

– Este comentario no tiene gracia -dijo.

Los hombres pusieron cara de perplejidad mientras ella se dejaba arrastrar hacia el interior de la casa por la oleada de dolientes. Sintió sus miradas clavadas en la espalda, que la juzgaban y la tomaban por una pequeña arpía arrogante.

Capítulo 3

La tiranía de los huevos

Paddy se había pasado la hora del almuerzo paseando por la ciudad, cuyas tiendas estaban cerradas por ser domingo; no dejaba de mordisquear unos huevos duros que llevaba envueltos en papel de aluminio, ni de evitar cuidadosamente los kioscos en los que vendían golosinas. Colgó el abrigo acolchado en el gancho que había junto a la puerta, llevó el bolso de lona hasta el banco del chico de los recados y lo dejó debajo. Tenía aquel bolso desde hacía dos años, y le gustaba. En su tela, había escrito a bolígrafo nombres de grupos de música, no de grupos que necesariamente le gustaran, sino de grupos con los que le gustaba que la asociaran: grupos de chicos como Staff Little Fingers, los Exploited y Squeeze.

Desde su banco de la esquina, Paddy divisaba la redacción entera, de treinta metros de largo y planta abierta, y veía cuándo alguien levantaba la mano o los llamaba con la mirada para mandarlos a hacer algún recado. Se deslizó por la suave madera de roble y se acercó a Dub.

– ¿Todo bien?

– Odio los turnos de fin de semana -Dub levantó los ojos de la revista de música que estaba leyendo-. Son aburridos.

Paddy escrutó la sala en busca de manos levantadas o caras atentas; nadie pedía nada. Se encontró pasando la uña del pulgar por una ranura que había surcado en la madera. Le gustaba pasar la uña por la suave textura, mientras se imaginaba a sí misma en el futuro como una periodista adulta con traje elegante y zapatos de verdad, saliendo a investigar una historia dura, o en una velada del Club de Prensa, pasando de largo o mirando aquellas pequeñas ranuras que le recordarían de dónde venía.

Murray Farquarson, conocido como el Señor Bestia, gritó desde su despacho:

– ¿Meehan? ¿Está aquí?

– Sí, está aquí -gritó Dub, apremiándola a ir.

Paddy se levantó y suspiró, con fingida reticencia, como hacían todos cuando les llamaban para cualquier tarea. Musitó entre dientes:

– Por Dios, si acabo de volver -mientras arrastraba los pies hasta la puerta de Farquarson, secretamente encantada de que la hubiera llamado a ella. Farquarson siempre llamaba a Paddy cuando necesitaba que algún trabajo se hiciera con discreción. Confiaba en ella porque no era fiel a nadie; ninguno de los periodistas la había seducido para convertirla en acólito porque todos presuponían que no iba a quedarse. No habrían sabido de qué hablar con ella si hubieran querido reclutarla: no le gustaba el deporte, y no sabía nada de la poesía de Hugh McDermid. Los periodistas tenían muchas ideas extrañas sobre las mujeres; ella siempre tenía que quedarse hasta tarde y levantar cajas pesadas para demostrar que era capaz de hacerlo. Las otras únicas mujeres en la redacción eran Nancy Rilani y Kat Beeseley, una reportera genuina que había ido a la universidad y trabajó en un periódico en Inglaterra antes de volver a casa. Nancy era una mujer de pechos grandes, descendiente de italianos, que redactaba la columna de gente desaparecida y la mayoría de páginas semanales para mujeres. No hablaba nunca con Paddy ni con Heather Alien, la estudiante a tiempo parcial: ni siquiera las miraba; daba la impresión de que estaba dispuesta a cambiar a cualquier otra mujer por un hombre a cambio de obtener paz y favores. Kat era orgullosa; llevaba siempre pantalones, el pelo muy corto y se sentaba con las piernas separadas. Cuando se dignaba a hablar con Paddy, le miraba las tetas, y ella no entendía muy bien cuáles eran sus intenciones.

Miró dentro de la oficina oscura y encontró a Farquarson sentado frente a su mesa, repasando recortes sobre Brian Wilcox. Era un hombre flaco, nervioso, anguloso, cuya dieta se componía de azúcar, té y whisky. Cuando la oyó llamar a la puerta, no levantó la mirada.

– J.T. está en alguna parte de esta oficina. Tráemelo ipso facto. Lo más probable es que esté en la cantina.

– Enseguida, jefe.

Algo importante acababa de ocurrir en el caso Wilcox o no estaría pidiendo por el reportero jefe.

– Y quiero recortes sobre niños desaparecidos que hayan muerto en accidentes, vías de tren, pozos, canteras, cosas así. Mira a ver qué tiene Helen. -La señaló con un dedo acusador-. Dile que los recortes son para un free lance y no hables con nadie del tema.

– De acuerdo.

Paddy cruzó la redacción apresuradamente, salió a las escaleras y subió los dos pisos que la separaban de la cantina.

El hijo de tres años de Gina y David Wilcox llevaba casi cuatro días desaparecido. En la foto del Daily News, Brian aparecía con una mata de pelo blanco y una sonrisa rígida y forzada en los labios. Lo mandaron a jugar al jardín de delante a las doce del mediodía y estuvo allí sólo cuatro minutos, mientras su madre hablaba por teléfono con el médico sobre un asunto personal. Cuando Gina colgó y miró por la puerta principal, el niño ya no estaba. Los padres del niño estaban divorciados, algo poco frecuente en el oeste de Escocia. Eso se mencionaba en la mayoría de noticias, como si no fuera muy difícil descuidar a un niño en el caos decadente de dos hogares separados. La noticia saltó a todos los periódicos: era un niño hermoso, y resultaba un paréntesis agradecido en los cuentos de creciente desempleo, del destripador de Yorkshire y de la sonrisita de lady Diana Spencer.

La cantina self-service de la planta de arriba era luminosa, con una larga y ancha ventana que daba sobre el aparcamiento de tierra del otro lado de la calle. Era mediodía, y en la cola de los platos calientes había ya unos quince hombres. Eran trabajadores de la imprenta, con monos azules y los dedos manchados de tinta, conversando entre ellos sobre banalidades; estaban acostumbrados a gritar porque las máquinas con las que trabajaban todo el día hacían mucho ruido. A Paddy no le gustaba bajar a su planta porque tenían fotos de mujeres desnudas colgadas en las paredes y los linotipistas le miraban las tetas. J.T. no estaba en la cola. Por costumbre y por afinidades, las filas ordenadas de mesas y sillas estaban separadas, a un lado los operarios de la imprenta, al otro los periodistas. J.T. no estaba en ninguno.

Bajó tres tramos de escalera. Al personal no se le permitía usar los ascensores, ni tampoco era costumbre dejarlos entrar o salir del edificio por la recepción de mármol negro, pero ella iba en una misión urgente del News.

Las dos Alison, impecablemente vestidas, que estaban al mando de la recepción y la centralita dejaron de hablar para mirar cómo se escabullía hacia la puerta principal, colocándose la chaqueta por encima de los hombros mientras abandonaba el edificio. Fuera había una fila de furgones de distribución del Daily News colocados marcha atrás; sus puertas traseras estaban levantadas, con lo que se podían ver sus suelos metálicos vacíos, con sacos y cinta adhesiva desparramados. Paddy pasó de largo y recorrió apresurada los cuatro pasos de calle que la separaban de la puerta del Press Bar.

En el pub había el trajín habitual de la hora del almuerzo. Los hombres se gritaban con un aire de frivolidad forzada, mientras bebían ansiosamente todo lo que el tiempo les permitía. Paddy se coló por el lado de Terry Hewitt, y se ruborizó al recordar lo que la había llamado; encontró a J.T. de pie al final del pub, vestido con una camisa azul bajo una cazadora de piel marrón. Se estaba tomando lentamente media pinta de bíter [2]. Paddy lo había estado observando: sabía que no le gustaba mucho beber, pero, a veces, tenía que hacerlo si no quería que los alcohólicos del periódico lo odiaran todavía más. Se reía sin ganas de una de las bromas de Dr. Pete, y sus ganas de adaptarse lo alejaban todavía más del grupo. Cuando Paddy le dijo que tenía que acompañarla de inmediato pareció aliviado, y dejó su copa con una prontitud indecente, sin hacer siquiera un amago de acabársela o de tomar un último y precioso sorbo. Paddy vio que Dr. Pete vigilaba la copa fresca abandonada descuidadamente en la mesa. Apretó los ojos y, luego, miró otra vez a J.T., con la cara arrugada de asco. Sin prestar atención, J.T. siguió a Paddy hasta la calle.

– ¿Qué ocurre?

– No lo sé. -Paddy no quiso mencionar los recortes sobre muertes accidentales por si acaso alguien los escuchaba-. Puede tratarse del niño Wilcox.

– Vale -dijo J.T., al tiempo que bajaba la voz-. No lo comentes con nadie.

La esquivó y corrió hacia el vestíbulo para subir las escaleras. Paddy lo siguió de cerca y alcanzó el despacho de Farquarson en el momento justo en que J.T. cerraba la puerta. A través de las rendijas de los estores venecianos, veía a Farquarson explicar algo, mirando enojado e irritado a J.T, quien asentía excitado mientras daba golpecitos a la mesa con un dedo y le sugería un plan. No se había encontrado muerto al niño; de ser así, ahora no estarían excitados, se estarían moviendo con más lentitud. Algo distinto había sucedido.

Farquarson vio que Paddy estaba plantada al otro lado de la puerta, y chasqueó los dedos en dirección a ella, para indicarle que fuera a buscar los recortes. Ella los observó un segundo más, anhelante por degustar la gloria, sin saber que J.T. y Farquarson estaban hablando de un giro en el caso del pequeño Brian que desgarraría su plácida vida para siempre.

Capítulo 4

El oficio de difuntos

Eran las cuatro; el último resquicio de sol se posaba en el horizonte, con una luz amarillenta que se colaba por las ventanas sucias del piso de arriba. En las tres últimas filas de asientos, un grupo de adolescentes se pegaban patadas mientras algunas muchachas inseguras fumaban, sonreían y fingían no mirarlos.

Paddy estaba sola, y comía a escondidas de un envase de plástico. Los tres huevos duros fríos habían estado todo el día dentro de su bolso, en la calurosa oficina, y su textura era a ratos gomosa, a ratos como de arcilla seca. Para deshacerse de su regusto, sólo contaba con un pomelo cortado a cuartos. Se tomaría el café cuando volvieran de la capilla. La dieta había sido ensayada científicamente en América: tres huevos duros, pomelo y café solo tres veces al día provocaban una reacción química que realmente lograba quemar la grasa a un ritmo de tres kilos por semana, garantizado. Dentro de un mes, sería capaz de decirle a Terry Hewitt que se fuera a tomar viento de una vez. Se vio a ella misma con un nuevo corte de pelo (todavía no sabía cuál, pero seguro que mejor que el actual), de pie en el Press Bar, vestida con la falda verde de tubo de la talla 38 que con tanto optimismo se había comprado en Chelsea Girl.

– De hecho, Terry, ya no estoy gorda.

No era muy ocurrente. En esencia, le había dicho lo que quería, pero no sonaba muy real.

– ¿Sabes qué, Terry? Incluso diría que ahora tú estás más gordo que yo.

Ahora había estado mejor, pero seguía sin ser un comentario ingenioso. Si los periodistas le oían decir esto, sabrían que se preocupaba por su peso y jamás dejarían de molestarla.

– Terry, por tu cara, parece que lleves un cubo pegado a cada mejilla.

Su estrategia funcionaba; Paddy sonrió. Llevaría la minifalda verde, zapatos puntiagudos y un jersey negro de cuello alto, bien ajustado: un conjunto irresistible. Necesitaría estar realmente delgada para llevarlo. Ahora sólo llevaba faldas de tubo negras con leotardos de lana, y jerséis lo bastante gruesos como para disfrazar sus distintos bultos y protuberancias.

Paddy se consideraba gorda antes de oír el comentario de Terry Hewitt -de lo contrario, jamás habría aceptado someterse a la odiosa dieta de la clínica Mayo-, pero le dolía que su peso fuera lo único en lo que se hubiera fijado de ella. El Scottish Daily News era un público fresco y, sin necesidad de tener más de setenta parientes precediéndola, sentía que podía llegar a ser quien quisiera. No quería volver a ser la gordita lista en esta nueva encarnación.

Mientras se tomaba el último trozo de pomelo, volvió a tapar el envase de plástico, lo metió en su bolso y se advirtió a ella misma: cuando volvieran de la capilla habría mucha comida, pilas de bocadillos de queso, panecillos con salchichas picantes, tostadas de jamón con mantequilla. Sería mejor que evitara la proximidad física con todos ellos si quería ceñirse a su dieta. Tampoco debería acercarse a las rosquillas de azúcar o a las bolitas de coco, ni tampoco a las galletas de mermelada ni a los bizcochos o el pastel glaseado. Estaba salivando profusamente cuando una mano la agarró por el hombro.

Paddy se dio la vuelta para encontrarse cara a cara con una mujer que tenía el rostro como una gamuza seca.

– Ah, hola, señora Breslin. ¿Va al velatorio de la abuela Annie?

– Así es.

La señora Breslin trabajó con la madre de Paddy en la cooperativa de Rutherglen cuando ambas acabaron la escuela. Tenía siete hijos, cinco chicos y dos chicas, todos ellos considerados un poco peligrosos por el resto de chicos de la zona. Se rumoreaba que los chicos Breslin habían sido los responsables del incendio que quemó la cabina de las basuras del local del Ejército de Salvación.

La señora Breslin se encendió un cigarrillo con la colilla del anterior.

– Dios tenga en su gloria a la abuelita Annie.

– Sí -dijo Paddy-. Era una buena mujer, eso es verdad.

Evitaron mirarse a los ojos. La abuela Annie no había sido nunca amable, pero estaba muerta y no parecía correcto decir lo contrario. La señora Breslin asintió con la cabeza y también alabó su bondad.

– ¿Así que eres periodista, me han dicho?

– No exactamente-dijo Paddy, halagada por el error-. Hago recados en el Daily News; pero sí que me gustaría llegar a ser periodista algún día.

– Bueno, eres afortunada. Yo tengo a cuatro hijos que ya han acabado la escuela, y ninguno de ellos ha encontrado trabajo. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Te recomendó alguien?

– No. Simplemente llamé y pregunté si necesitaban a alguien. Había redactado artículos para el periódico del colegio, y cosas así. Les di algunas cosas que había escrito.

La señora Breslin se le acercó un poco más, y su aliento, que apestaba a tabaco, asfixió a Paddy con más eficacia que un almohadón.

– ¿Necesitan a más gente, ahora? ¿No podrías recomendar a mi Donal?

Donal llevaba navaja y se tatuaba desde que tenía doce años.

– Ahora no contratan a nadie.

La señora Breslin apretó los ojos y se volvió un segundo.

– Está bien -dijo desdeñosa-. Ayúdame, que ya llegamos.

La señora Breslin estaba más gorda de lo que Paddy recordaba. Tenía la cara y los hombros engañosamente delgados, pero el culo extraordinariamente gordo: los hombros de su impermeable verde claro reposaban sobre los codos para que la prenda pudiera acomodarse a su forma. Paddy vigilaba la estrecha escalerilla mientras la señora Breslin rebotaba de un lado al otro, cuando el autobús doblaba la esquina, y se preguntó si ella misma podría llegar a ser tan gorda después de tener siete niños, o a vivir tan engañada sobre la verdadera naturaleza de sus hijos.

El autobús se detuvo en medio de la calle, y cortó el tráfico. Paddy ayudó a la señora Breslin a bajar de la estrecha escalerilla hasta la calle y la guió por en medio del tráfico detenido y entre los coches humeantes.

Todos los católicos del barrio vestían de negro y se habían congregado frente a la casa de la abuelita Annie. Bajaban de coches, aparecían andando por las esquinas, bajaban por la calle principal. El humo y los alientos helados se levantaban como el vapor que suelta el ganado, mientras el negro asfalto helado lanzaba destellos plateados a su alrededor.

Cincuenta metros más arriba de la calle, la señora Breslin vio a alguien que le fastidiaba todavía más que Paddy y se fue decidida a arruinarle el día.

Paddy, a la vez que se afanaba por buscar la coronilla aplanada de Sean con la mirada, saludaba con la mano a los primos al otro lado de la calle y, accidentalmente, se cruzó con la mirada a lo lejos de la señora McCarthy, una vecina muy emotiva que gritaba de alegría cada vez que la encontraba. La señora McCarthy había hecho una novena no solicitada de todo un mes para que Paddy obtuviera el puesto de trabajo en el Daily News y, en consecuencia, tenía la sensación de que podía reclamar algún derecho sobre ella, puesto que le había conseguido el trabajo con tanta eficacia. La señora McCarthy vociferó un «Gracias a Dios», y Paddy asintió fríamente, agradecida por la mano que se le tendía. Sean Ogilvy, un hombre alto y moreno, y cuyos hombros formaban un ángulo de noventa grados, se inclinó un poco y tomó la mano de Paddy entre las suyas.

– Maldita sea, me he encontrado a la plasta de la señora Breslin en el autobús, luego me ha visto la señora McCarthy y, anoche, me pilló Matt el Rata y tuve que soportar otra vez todo el rollo sobre Paddy Meehan.

– Antes te encantaba hablar del caso Paddy Meehan.

– Ya, pero ahora me aburre. -Le esquivó la mirada y miró a la gente de su alrededor, lo que le hizo advertir que buena parte de su familia política estaba allí-. Estoy harta de conocer a todo el mundo y de que todo el mundo me conozca a mí.

– ¿Y por qué ya no te interesa Paddy Meehan? Pensaba que querías intentar entrevistarle.

– Hay cosas que se superan, ¿sabes? -dijo, incómoda-. Ahora ya no me interesa.

– Lo que tú digas. -Le quitó uno de los guantes de lana rojos, se lo puso en el bolsillo del abrigo y deslizó la mano caliente por la suya, en un gesto de reconciliación-. Pensé que estarías interesada en conocerle después de saber tantas cosas de su historia y haberlo seguido desde hace tanto tiempo.

– Ahora es sólo un viejo gordo. -Chasqueó la lengua y desvió la mirada-. Se dedica a beber por la ciudad. Todos los vagos del trabajo le conocen. No puedo permitirme que me molesten con esto.

– Bueno, bueno, bueno -dijo Sean, al tiempo que le apretaba la mano con un gesto juguetón-, ahora no te me pongas borde.

Sonrieron ante el comentario jocoso y se quedaron de pie, apoyados hombro con hombro, mientras miraban a la gente y pensaban el uno en el otro. Paddy se sentía arropada cuando Sean estaba con ella. Se sentía de pronto más alta, más delgada y más graciosa porque él la quería y porque estaban prometidos.

Los trabajadores de la funeraria estaban sacando el ataúd de la casa. Entre los dolientes se hizo un silencio respetuoso. Los que estaban enfrascados en conversaciones demasiado apremiantes bajaron la voz. El jefe de los operarios se puso al frente de la comitiva, y el coche fúnebre inició su avance por la calle silenciosa, reuniendo a la gente tras su estela. El séquito estaba formado por el orden natural de familia, luego iban los amigos, seguidos de los vecinos y compañeros de parroquia; entre todos hacían un total de ciento cincuenta personas agrupadas detrás del coche. La madre y los hermanos de Sean iban adelante, pero él permaneció atrás, apretando fuerte la mano de Paddy. Ella vio cómo parpadeaba con fuerza y la punta de la nariz se le oscurecía a medida que se esforzaba por respirar. Con dieciocho años, Sean era tan alto como grave su voz; pero a veces, bajo toda su bravuconería, veía al chaval dulce que había conocido en el colegio, antes de que el estirón lo hubiera convertido en un hombre de metro ochenta y cinco, antes de que trabajar para Shug le hubiera desarrollado tanto los hombros.

El coche fúnebre dobló a la derecha, hacia Main Street, y la fila de dolientes se protegió, adoptaron posturas más firmes y colocaron a los niños en el centro del grupo. Ahora conversaban en voz más alta, como si estuvieran tratando de dar la impresión de que habían aumentado sus efectivos. Para una procesión católica, ése era un momento de tensión: el pastor Jack Glass daba discursos por toda la ciudad sobre la puta de Roma, y en Irlanda se producían enfrentamientos feroces. Una diputada republicana recibió un disparo en la puerta de su domicilio, delante de su hijo, y los presos de la Maze iniciaban su segunda huelga de hambre para exigir que se los reconociera como presos políticos. Se estaba organizando una manifestación escocesa a favor de estos hombres, y todo el mundo sabía que habría alborotos. Siempre que los ánimos se calentaban en los seis condados, Glasgow estaba al borde de la violencia. Dado que era la ciudad extranjera más próxima a Belfast, tan sólo a unos ciento setenta kilómetros al otro lado del mar de Irlanda, Glasgow era el lugar de exilio tradicional para los unionistas que habían perdido su puesto, pero con los que nadie podía acabar por ser demasiado beligerante. Bebían en los pubs de Dennistoun y organizaban rifas por la causa. Los bribones republicanos salían mejor parados y eran exilados a Estados Unidos.

El séquito descendió por un lado de Main Street, y los vehículos al otro lado disminuían la velocidad como muestra de respeto. Un par de conductores aceleraron, y cruzaron de un lado a otro de los carriles. Otro pasó sacando la cabeza por la ventanilla y gritó algo insultante y ofensivo sobre el Papa. Los peatones protestantes observaban en silencio desde la acera; algunos se saludaban mientras caminaban, otros parecían incómodos o burlones porque no entendían aquella tradición.

El coche fúnebre se detuvo frente a la moderna capilla amarilla de Saint Columbkill, y el ataúd de Annie fue transportado con cuidado a través de un patio de muros bajos; luego, por unas escaleras y a través de unas enormes puertas de madera amarillenta. La confiaban al abrigo de la capilla para pasar la noche, para protegerla de que el diablo le robara el alma antes de la celebración de la misa de funeral y de recibir sepultura por la mañana. Paddy reparó en la presencia de un grupo de cuatro chicas con las que había ido a la escuela primaria; estaban de pie en las escaleras, con las manos recogidas delante piadosamente, y con la mirada baja en señal de respeto. Sus dos hermanos, Marty y Gerald, aguardaban tras ellas; más allá, había una anciana vecina que estaba en el grupo de labores de su abuela Meehan.

– Dios mío, esto es como la maldita secuencia de un sueño -dijo, en voz baja-. Todas las personas a las que he conocido en mi vida están aquí congregadas.

Sean asintió:

– Sí, es agradable. -Suspiró y se puso más firme-. Vayamos donde vayamos en esta vida, éste siempre será nuestro lugar. -Le apretó la mano-. Ésta es nuestra gente.

Ella supo que tenía razón, no había escapatoria. Aunque viajara a dos mil kilómetros y no volviera nunca más, aquél seguiría siendo su sitio. Sean le tiró de la mano con delicadeza y la guió escaleras arriba hasta el oficio de difuntos.

Capítulo 5

Pescado en salazón y té negro

1963

I

Era la tarde del 4 de diciembre; de eso Paddy Meehan estaba seguro; en cambio, no sabía en qué lugar del mundo se encontraba: no le habían dicho adonde volaban, pero había visto la fecha en un periódico alemán doblado bajo el brazo de un hombre que subía la escalerilla delante de ellos para embarcar. Rolf se había dado cuenta de lo que estaba haciendo, y cambió de lado para bloquearle la vista, pero lo hizo graciosamente, mientras le sonreía.

El avión iba lleno. Cuarenta chicos de todas las edades, vestidos con uniforme rojo y beis, jugaban de un asiento al otro a un juego de preguntas y respuestas en ruso. Rolf se detuvo junto a una hilera de tres asientos y comparó los números varias veces con los billetes antes de apartarse para dejarlos pasar. Meehan se deshizo de su rígido sobretodo gris y se apresuró a sentarse en el asiento de ventanilla, pero el joven lugarteniente lo apartó y se le coló, sin dejar de reírse mientras se apoderaba del asiento. Hasta la tapicería era de lujo. Meehan y el lugarteniente colocaron las manos en el dorsal del asiento de enfrente y se pusieron a juguetear, clavando las uñas en la gruesa textura azul y naranja, riéndose por su deliciosa densidad. El hecho de estar en un avión los llenaba de emoción. Rolf sonreía ante sus juegos mientras doblaba su abrigo con delicadeza y lo colocaba en el compartimiento superior. Se sentó en el asiento del pasillo y se arregló un poco el pelo, la chaqueta y, por último, el bigotito.

El ruido ensordecedor de los motores aumentó hasta componer un nervioso aullido; entonces, se dirigieron a la pista y, finalmente, despegaron, lo que provocó gritos y ovaciones entre los niños.

Una vez en el aire, y cuando el avión ya había corregido su preocupante inclinación hacia arriba, Rolf sacó la petaca y tres vasitos de plástico de su maletín. La petaca estaba muy abollada y usada, con una curva ovalada de plata desconchada que salía de debajo. Sirvió una buena dosis de vodka en cada vaso y se los ofreció en orden, el primero al lugarteniente, el segundo a Meehan, el tercero para él mismo. Meehan ofreció cigarrillos, como contribución a la celebración, y todos se encendieron uno, al tiempo que abrían las tapas de los pequeños ceniceros de los brazos, y dejaron que el aroma dulzón de cien hilillos de humo invadiera la cabina.

– Salud -dijo Meehan jovial, mientras levantaba el vaso para brindar.

Rolf y el lugarteniente levantaron sus vasos en respuesta y repitieron «Salud» inocentemente, como si no lo entendieran. Los tres hombres sonrieron y bebieron a la vez.

– Bueno, compañeros, y ahora, ¿adonde nos dirigimos?

Rolf lo miró con el ceño fruncido.

– Lo llevamos a Scotland Yard, amigo.

El joven lugarteniente se rió, golpeándose el muslo con fuerza. Seguía emocionado por volar.

– Vamos a Rusia, ¿no? – Dijo Meehan-. Los chicos hablan todos en ruso, así que supongo que me lleváis a Rusia.

Rolf levantó una ceja y se acomodó de nuevo en su asiento, estirando un brazo, como solía hacer, para separarse las nalgas. Era una costumbre que resultaba curiosa en un hombre tan elegante como él. Meehan se preguntaba si tenía hemorroides.

– Sí -dijo Rolf-, tal vez vayamos a Rusia, pero después de pasar por Scotland Yard.

– Usted, springe aus dem fenster -dijo Meehan, señalando la ventana con la punta naranja del cigarrillo.

Rolf asintió educadamente, reconociendo la broma sin tomarse la molestia de reírse. Meehan todavía se peleaba con su acento alemán, a pesar de haberlo estudiado intensamente durante los últimos nueve meses. No tenía nada más con que llenar el tiempo que transcurría entre las comidas y los interrogatorios.

– Springe aus dem fenster -se repitió en voz baja para sus adentros, a modo de práctica.

Pensó en los Gorbals y en el Tapp Inn, donde conocía a todos y cada uno de los granujas que entraban por su puerta, o que podían hacerlo. Se preguntó qué pensarían de él si lo vieran sentado en un avión de Alemania Oriental, conversando en la jerga de camino a Rusia. No le habían desvelado el motivo de su traslado; por lo poco que sabía, podía hasta estar de camino a recibir un tiro en la cabeza, pero, a pesar de todo, no podía evitar sonreír.

Se bebieron el vodka y Meehan se durmió rápidamente; la cabeza se le quedó colgando del cuello torcido, y la baba se le caía sobre el traje de sarga azul que le habían dado.

El aterrizaje lo arrancó del sueño, y se incorporó sorprendido e irritado. Se puso contento cuando se dio cuenta de que estaba en un avión.

– Bueno, ya hemos aterrizado -dijo Rolf.

Tras la ventana estaba oscuro, pero ocasionalmente se veían pasar algunas luces por el horizonte. La tropa de escoltas también se había dormido, y ahora se despertaban quejumbrosos, irascibles, mirando alrededor de la cabina, estirándose y bostezando. Sus rostros hinchados y tristes le recordaron a Meehan los de sus propios hijos que estaban en Canadá, donde lo esperaban con Betty. Llevaban nueve meses allá, con la esperanza de empezar de nuevo en otro continente con el dinero que él les había prometido llevarles a su vuelta. Les había prometido un hogar y un pequeño negocio, tal vez un comercio: un nuevo comienzo en el que él no estuviera todo el tiempo entrando y saliendo de la cárcel. Era más listo que el criminal medio; se había fugado de la cárcel de Nottingham y había logrado llegar a Alemania Oriental, pero éste era un juego totalmente distinto y su plan estaba lleno de puntos flacos. No tenían motivos para darle dinero a cambio de su información; no era más que una hormiga, un don nadie. Lo podían matar sin problemas: el gobierno británico no protestaría por la pérdida de un reventador de cajas fuertes de poca monta; con suerte, saldría vivo de Alemania Oriental. Le daban miedo Canadá y los reproches de Betty; los ojos decepcionados y tristes de sus hijos, que sabían, mucho antes de lo habitual, que su padre no era infalible.

El avión se detuvo y Meehan se inclinó para intentar leer algún nombre en el edificio de la terminal, pero estaban estacionados con el morro hacia delante y la vista desde su ventana no ofrecía ninguna pista. Los niños de uniforme saltaron de sus asientos, se pusieron a buscar sus equipajes por encima y por debajo de las butacas, peleando y empujándose el uno al otro por llegar los primeros al pasillo.

– Debemos esperar hasta que desembarquen todos los demás -dijo Rolf, explicando así por qué seguía sentado.

Finalmente el avión se vació y Rolf se levantó, desplegó su abrigo y les lanzó a Meehan y al lugarteniente los suyos. Recogieron sus cosas y Rolf esperó a que el sobrecargo de la puerta les hiciera una señal.

– Sí -dijo-. Ahora nos vamos.

En la escalerilla, Mechan advirtió que hacía más frío y más viento que en el lugar del que procedían, pero allí era de noche y cuando despegaron era de día, así que no era una comparación demasiado útil. Al pie de la escalerilla los esperaba un furgón sin ventanas. Había tres hombres con abrigos largos y gorros de piel junto al vehículo, mirándolos expectantes. Rolf los saludó y les presentó a Paddy como el «camarada Meehan». Ninguno de los hombres lo saludó ni le tendió la mano. En todos los sitios del Este en los que había estado, le hablaban de tú a tú, pero le trataban como a un prisionero. Al menos, en casa los maderos te odiaban sinceramente.

Dentro del furgón, las filas de asientos estaban clavadas al suelo y la cabina estaba separada del conductor por una mampara de madera. Después de cerrar firmemente las puertas tras ellos, avanzaron un par de cientos de metros y luego volvieron a detenerse. En aquel lugar había un ruido distinto, que parecía interno: había un goteo de agua que sonaba muy fuerte, un zumbido distante, como el de un motor fuera borda que, al rebotar entre los dos muros, se amplificaba. Los seis hombres aguardaron dentro del furgón; se hacían gestos de simpatía con la cabeza, sin dejar de fumar, ni de mirar sus relojes. Un golpe seco en el lateral del furgón hizo que el conductor gritara algo y que el hombre que estaba más cerca de la parte trasera abriera la puerta. Estaban aparcados dentro de un hangar. Mientras les entregaban su equipaje del avión, Meehan advirtió una boca de riego contra incendios en una pared encima de un cubo de arena y vio que las instrucciones estaban escritas en alfabeto cirílico: estaba en Rusia.

Llevaba diez minutos dando vueltas arriba y abajo por la pequeña celda, cuando una arisca guardiana de unos cuarenta años le llevó una bandeja. Tenía el pelo rubio y los ojos muy azules, pero, cuando le dejó la bandeja sobre la cama, no lo miró, y ni siquiera se volvió rápidamente para encerrarlo de nuevo. La comida consistía en un pescado en salazón, grasiento y todavía en su lata, pan negro seco y té con limón. El pescado estaba incomible, pero se comió todo el pan y se bebió el té amargo. En el mismo momento en que apartaba la bandeja por encima de la cama, la misma guardiana abrió la puerta y le hizo un gesto para que la siguiera.

El pasillo era largo y sencillo, con tuberías que lo recorrían por el techo. Contando su propia celda, del pasillo sólo salían tres puertas. La guardiana lo guió hasta un extremo, se detuvo ante una puerta grande, gris y de metal y llamó. Se oyó al metal deslizarse por encima del metal y que los cerrojos se liberaban. A continuación, se abrió la ventana, y un guardián los observó, a la vez que miraba cuidadosamente detrás de ellos antes de abrir la puerta y dejarlos entrar. Bajaron por una escalera abierta, y sus pasos sonaban tensos y estridentes, secos contra el cemento. Un piso más abajo, se detuvieron frente a una puerta, llamaron y esperaron. Se abrió una ventanita más pequeña, alargada, de metal, y un guarda bien parecido y vestido con un elegante uniforme azul claro los miró. Cerró la puerta abruptamente y tiró de la pesada puerta de metal para dejarlos pasar.

Cuando salieron de las escaleras, se encontraron en lo que parecía ser un palacio rococó. El pasadizo de techo alto era de un tono azul toscano, con detalles de ribetes dorados y tracería de yeso blanco. El suelo era de una madera de caoba oscura que hacía más grave el sonido de sus pasos, volviéndolos importantes y dignos. La mujer guardiana guió a Paddy a través del vestíbulo hasta una puerta doble de cinco metros de altura, flanqueada por guardas en uniforme militar. Hizo una pausa antes de entrar y se arregló la túnica y el peinado.

Cuando les hizo un gesto, los guardas abrieron las dos puertas al unísono, como en la secuencia de una coreografía de Hollywood. Era un salón de baile, cuyo techo estaba pintado con dioses, mujeres y bebés regordetes, todos enmarcados en trampantojos dorados. Al fondo del salón, tres ventanas largas hubieran llevado a un jardín o a un balcón si no fuera porque estaban cubiertas con grandes estores opacos, disimulados tras unas cortinas sucias de redecilla.

En el centro del salón, frente a Meehan, había una mesa larga en la que se sentaban siete personas, todos vestidos de civil, aunque su postura rígida y sus peinados estrictos dejaban bien claro que eran militares. A su izquierda, sentados a una mesa aparte, había tres mecanógrafas: dos de ellas eran jóvenes y guapas; la tercera, mayor y seca. Rolf y el lugarteniente, intimidados por el entorno, estaban encaramados en unos asientos contra la pared opuesta. Ahora el joven lugarteniente no ejercía de intérprete; había sido sustituido por una mujer bajita y fortachona que llevaba un vestido con cinturón, con el pelo negro y lacio recogido en un moño del tamaño de un bombón.

A la mesa central, en el asiento del medio, se sentaba un hombre de complexión gris y cejas negras muy pobladas. Tenía el cuerpo y la cabeza cuadrados, como un cubo equilibrado encima de un cubo más grande. Tenía un aire de sobrada autoridad, como si fuera un juez con tanto poder que ni siquiera tuviera que molestarse en resultar severo. Arrastraba las palabras en voz alta, en ruso; su voz profunda resonó por el enorme salón, y la intérprete se volvió hacia Meehan.

– Está usted invitado a tomar asiento -dijo, a la vez que señalaba una silla sucia de lona y metal.

Meehan se sentó; estaba en el centro del salón, todos lo miraban, y su silla no tenía brazos.

El hombre cuadrado le hizo un gesto de asentimiento y habló durante un buen rato. La mujer dijo:

– Afirma usted que ha venido a darnos información sobre prisiones británicas. Quiere ayudarnos a liberar a camaradas encarcelados en Occidente. ¿Por qué querría hacerlo?

– Yo mismo soy comunista -dijo Meehan-. Durante años he simpatizado con sus ideas; en concreto, desde que trabajé en los astilleros de Glasgow.

La intérprete le tradujo al hombre importante lo que había dicho, y él volvió a hablar, sin dejar de mirar a Meehan a los ojos.

– Sin embargo, usted no está registrado como militante del partido en su país -transmitió la mujer.

– Sí, bueno -dijo Meehan a la vez que se encogía de hombros, y pensaba que, en realidad, probablemente aquello les parecería raro-. No suelo asociarme a nada.

Al oírlo, el hombre sonrió y volvió a hablar, pero su sonrisa era forzada.

– Si está usted motivado por sus simpatías políticas -dijo la mujer-, ¿por qué nos ha pedido dinero a cambio de la información?

– Necesito empezar de nuevo en Canadá; tengo esposa e hijos.

– Dice que… -La mujer hizo una pausa, para decidir cómo decirlo-. ¿Qué hemos de pensar de un comunista que, al mismo tiempo que no quiere afiliarse al partido, pide dinero a cambio de cumplir con su deber?

Meehan sonrió tímidamente. Miró a Rolf, pero ni él ni el lugarteniente lo querían mirar. Iban a matarlo. El hombre cuadrado volvió a hablar.

– No se sienta usted amenazado -le ordenó la intérprete yendo al grano-. Somos amigos.

Pero Meehan estaba mareado; pensó en Betty y en sus decepcionados hijos. Tenía ganas de llorar o de rezar, no sabía qué hacer. El hombre cuadrado se inclinó hacia delante, ahora con aire enfurecido, y Paddy tardó un minuto en darse cuenta de que estaba hablando en inglés.

– Es muy bueno -dijo el hombre, arrastrando las palabras mientras acomodaba la lengua al desconocido sonido de las vocales abiertas del inglés-. Glasgow Rangers… Es muy bueno.

Paddy Connolly Meehan asintió; ya fuera por miedo o como reflejo de su fidelidad, sintió que se estaba calentando y le soltó:

– Los Glasgow Celtic son mejores.

El tribunal pareció asombrado durante unos instantes, hasta que el hombre cuadrado se rió; entonces, ellos lo imitaron nerviosamente, y empezaron a mirar a un lado y al otro, y casi llegaron a creer que lo encontraban divertido, porque la escala de autoridad así lo exigía.

Durante las semanas siguientes, le preguntaron una y otra vez sobre la seguridad en las cárceles británicas; le hicieron dibujar planos de todas las cárceles en las que había estado y, también, lo obligaron a hablarles de la fragilidad de los barrotes de las ventanas y de los métodos que resultaban aceptables para sobornar a los guardias. Le plantearon un problema: cómo podía hacerse llegar una radio de doble recepción a un prisionero que estaba vigilado las veinticuatro horas del día. Meehan propuso dos transistores idénticos de radio, uno con la instalación del doble receptor y el otro sin ella. Si le mandaban el especial a cualquier otro prisionero que no corriera el riesgo de ser registrado escrupulosamente, y el normal al sujeto en cuestión, unos días más tarde, alguien que tuviera pase de entrada podía hacer el trueque. Le hicieron repasar el plan una y otra vez y aplicarlo con detalle a los planos de varias cárceles distintas.

Al cabo de tres semanas, Rolf y el lugarteniente lo acompañaron de regreso al lugar en el que habían estado cuando llegaron. Estaban volando antes de que Meehan tuviera la sensación de haberse relajado. Durante aquellas tres semanas, había oído a mucha gente ir y venir por las celdas contiguas; por las noches, había oído los delicados lamentos de las mujeres, y también a hombres sollozando mientras eran sacados de allí, en medio de gritos en dialectos rusos que él no comprendía, palabras desesperadas pronunciadas con arrepentimiento…, tal vez un nombre de mujer, un lugar. Meehan sabía que, si hubieran querido matarlo, no lo habrían metido en un avión. Sencillamente, se habrían deshecho de él en ese mismo momento y lugar.

Rolf sacó su vieja petaca y les ofreció vodka a todos. Volvieron a fumarse los cigarrillos de Meehan e hicieron un brindis por Scotland Yard. El joven lugarteniente miró a Rolf para obtener permiso y, luego, le dijo a Meehan que el presidente Kennedy había sido asesinado en Dallas hacía un mes.

II

Era un día de un sol cegador, y se encontraban donde media Alemania del Este deseaba estar: al lado occidental del muro, en el Check Point Charlie. Rolf se había pasado, Paddy podía verlo por las caras de agitación de los guardias del Este. Tenían ganas de desafiarlo, pero no podían debido a su rango. El cónsul británico, un hombre bajito, con sombrero marrón y un abrigo color camel que no era de su talla, los esperaba junto a un coche oficial con banderitas en el capó. Se mantenía a cuatro metros de distancia y esperaba a que Paddy se acercara en vez de ir él a juntarse con ellos, como si el comunismo fuera algo contagioso.

En el coche, de camino hacia allí, Rolf le había dado un cheque a Meehan, un cheque que sólo podía hacerse efectivo en un banco de Alemania del Este. En el Este, no era mucho dinero, pero fuera no valía nada. Lo único que tenía Meehan después de diecisiete meses de interrogatorios eran dos paquetes de cigarrillos y una tableta de chocolate. Tan sólo había obtenido aquella miseria, y ya había sido entregado de vuelta a las autoridades británicas, que lo interrogarían incansablemente antes de mandarlo directamente de vuelta a la cárcel a que acabara de cumplir su sentencia. Los comunistas lo devolvían como una paloma mensajera. Habían puesto información en su buche de una manera tan plausible que él estaba convencido de que era falsa. Cada uno de sus muchos compañeros de celda en el Este transmitió cuidadosamente la misma información no solicitada sobre los horarios de cambio de guardias y las medidas de seguridad.

Ya no lo podían alargar más: los guardias empezaban a ponerse nerviosos y a enfadarse con ellos. Había llegado el momento de separarse. Meehan le tendió la mano, y Rolf se la estrechó educadamente.

– Es usted un hombre listo, camarada Meehan.

Dos paquetes de pitillos y una tableta de chocolate. Rolf vio el giro en su mirada. Jamás lo habría sospechado antes, y se engañaría sobre ello el resto de sus días; pero, en un momento fugaz, supo a ciencia cierta que Rolf lo despreciaba; pensaba que Meehan era un asqueroso renegado de mierda.

Capítulo 6

Engullendo comida

1981

I

Oían el bullicio de la reunión antes de doblar la esquina de casa de la abuela Annie. Todas las luces estaban encendidas, la puerta principal abierta de par en par en señal de bienvenida, y las sombras que se agolpaban contra la ventana de la calle daban una idea de lo lleno que estaba.

Al cruzar la puerta de entrada, Paddy metió el dedo en la pila de agua bendita que colgaba de la pared; pero, dado que Annie había estado quince días en el hospital y ya llevaba una semana muerta, la esponjita del fondo se había secado. El contacto dejó una mancha amarga en los dedos de Paddy. Era una costumbre que conservaba sólo porque a su madre le gustaba mucho verla hacerlo.

La tía de alguien repartía bebidas a la entrada, ayudada por la abuela Meehan de Paddy, una mujer pequeñita que había hecho voto de abstinencia en la parroquia veinte años atrás y que ni había tomado ningún trago desde entonces, ni tampoco había permitido que nadie lo hiciera en su presencia. La tía puso un vaso con un poco de whisky en la mano de Sean, y uno con un dedo de jerez dulce en la de Paddy. Como temía que el jerez interfiriera con la reacción química de los huevos duros y el pomelo, Paddy sorbió un poco, y trató de mitigar el daño con el hecho de no disfrutar.

Annie había sido una seguidora estricta del viejo catolicismo vudú al estilo pre Vaticano II, y eso se notaba por toda la casa. Había imágenes sagradas colgadas de todas las paredes, por encima de los pasamanos, y novenas pulcramente metidas dentro de los marcos de las fotos de colegiales dentudos de sus nietos. Había una romántica estatua de yeso de San Sebastián, atravesado por flechas y languideciendo de éxtasis, bajo una cúpula de cristal, en el alféizar de una ventana; así como, también, una imagen del Niño Jesús de Praga sobre el mantel, un poco inclinado por la moneda de plata de diez peniques que había colocada debajo, un fetiche que se suponía que traería prosperidad al hogar. Aparte de la superstición, la mojigatería y la desconfianza general hacia los protestantes, la única debilidad verdadera de Annie era la lucha de los sábados por la tarde que daban por televisión. Tenía una foto autografiada de Big Daddy en la pared, colgada debajo del Sagrado Corazón.

Paddy todavía no estaba en el salón propiamente dicho antes de que la primera bandeja de tamaño industrial de bocadillos de jamón le pasara por debajo de las narices. Logró resistirse, diciendo que acababa de comer, antes de que el porteador insistiera por segunda vez. Una mano blanca y delicada pasó por encima de su hombro para tomar un panecillo y dar las gracias con una risita. Se volvió hacia su hermana, Mary Ann, que mordía el pan blando, y cuyos dientes resbalaban por entre la mantequilla salada y el jamón en dulce. Rio agradecida, gimió y pegó otro mordisco, llenándose la boca con el resto del panecillo; se sentía algo avergonzada de estar saboreando comida de una manera tan pública, pero luego volvió a reírse porque le gustaba hacerlo. Mary Ann era tímida y no era capaz de expresarse demasiado bien, pero había conseguido construirse un elocuente lenguaje de risas que requería a un oyente acostumbrado. Tenía una risa contagiosa: a veces, cuando compartía el sonido ascendente y descendiente de la carcajada con ella, Paddy pensaba que reírse con su hermana era la forma de comunicación más pura que existía.

Mary Ann dio otro mordisco, sonriendo mientras masticaba, e hizo un gesto en dirección a la puerta. Paddy se volvió para ver a Trisha y Con Meehan deslizándose por entre la gente, cogidos de la mano como si fueran una pareja de adolescentes. En las ocasiones formales, Trisha seguía peinándose a la francesa, con el pelo cardado hacia arriba. Tras sus gruesas lentes, tenía los ojos de un bonito color gris, tan claros que bajo determinadas luces parecían plateados. De todos sus hijos, sólo Marty los había heredado; todos los demás tenían los ojos marrones como Connor. Con llevaba un bigotito a lo David Niven en su rostro rubicundo, y tenía la misma complexión baja y fornida que Paddy. Llevaba una cazadora de pata de gallo, demasiado desenfadada para la ocasión.

– Papá -dijo Paddy, mientras Mary Ann se reía con incredulidad-, ¡por el amor de Dios! ¿Cómo te has puesto esto?

– Me lo ha dado tu madre.

– Parece un vacilón -dijo Trisha, sacándole una mota imaginaria de la solapa.

Junto a ellos, había un hombre que había ido al colegio con el padre de Sean, que se acercó a Con y le preguntó:

– ¿Vende usted medias de nailon?

El grupito se rió ante la ocurrencia, y Con se rió con ellos, nada incómodo con su papel en la jerarquía. Mary Ann se carcajeó con fuerza tras el pelo de Paddy. Su padre era un tipo manso, un alma delicada, siempre dispuesto a reírse de las bromas de alguien más destacado. A las dos les gustaba este aspecto de él.

– Bueno -soltó Trisha irritada, con los labios apretados y molesta como siempre-, tampoco se crea que usted es un figurín de la moda.

Y Con también se rió de ésta.

II

Al cabo de una hora de conversación banal con cientos de parientes, los cantantes empezaron a organizarse los turnos en un rincón del salón. Paddy los observó conspirar y se preguntó por qué se molestaban: de todos modos, cada uno de ellos siempre cantaba la misma canción, la que más se adecuaba a su tono de voz. Bandejas de deliciosas viandas circulaban por encima de las cabezas y de una punta a otra del salón.

Mary Ann estaba siendo abordada silenciosamente por John O'Hara, el chico más discreto de la parroquia. Estaban sentados de lado en el sofá, ignorándose en apariencia, con las espaldas bien rígidas, ambos intensamente conscientes de la presencia del otro. Mary Ann soltaba ocasionalmente un hipo de risa irrelevante cuando la tensión provocaba que John O'Hara le rozara nerviosamente el codo con el brazo. Cuando Paddy ya no fue capaz de soportar el silencio, dijo que necesitaba ir al lavabo, separó la manga del frenético pellizco de Mary Ann y se alejó por en medio de la gente.

Sean estaba frente a la puerta de la cocina y asentía con la cabeza mientras un viejo oficial del sindicato de cara enrojecida despotricaba sobre la recesión. El gobierno no se atrevería, decía el viejo, a la vez que apuntaba categórico al hombro de Sean; provocarían una huelga general y los astilleros eran fundamentales para la economía escocesa. Afirmó que sería una catástrofe, un desastre. Continuó diciendo que no se acordaban de antes de la guerra, ni de cómo son realmente los tories debajo del consenso. Sean sacudía la cabeza, en un intento por ver si aquello tranquilizaba un poco al viejo. Pero el viejo continuó advirtiendo que a los jóvenes les daba todo igual, y que no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo. Terminó diciendo que ya lo pagarían, y los fue señalando uno a uno. Paddy y Sean asintieron al unísono, deseosos de que el viejo se callara y se marchara. Una vez hubo enviado su mensaje y detectado a un amigo al otro lado del salón, el hombre hizo las dos cosas.

– Bueno -exclamó Sean-, ya me han avisado.

La miró sonriente y por encima de su hombro vio acercarse a la hermana mayor de Paddy, Caroline, con su bebé aferrado a la cadera. Parecía agotada. El pequeño bebé, Connor, le mostró sus cuatro nuevos dientes a Paddy, levantó una manita y gimoteó como saludo. En la nariz se le formó una burbuja blancuzca.

Caroline puso el bebé en los brazos de Paddy.

– Dios mío, aguántamelo un rato antes de que nos hagamos daño alguno, o los dos.

– ¿Dónde está John?

– Está ahí, en algún rincón del salón -dijo Caroline-, iré a buscarlo.

Abandonó rápidamente la estancia, a paso más ligero ahora que iba sola.

Sean sonrió al ver a Paddy con el bebé regordete.

– Te queda muy bien.

– Dios mío, ese John es tan vago. No sé cómo se le ocurrió casarse con él -dijo Paddy, que fingía hablar del matrimonio de su hermana, pero que, en realidad, le mandaba un mensaje sobre el suyo-. Aguántalo mientras le limpio la nariz.

Sean tomó al bebé Connor en brazos, apretando los labios contra su carita para hacerle sonreír, y para responder así a las preocupaciones de Paddy con promesas no verbalizadas. Ella tomó una servilleta de papel y le limpió la burbuja, haciendo llorar al pequeño Con.

Sean se inclinó hacia ella.

– ¿Te gustaría que fuéramos al cine a ver Toro salvaje, mañana? Dicen que es bastante buena.

Paddy no tenía ganas especiales de ver una película de boxeadores, pero dijo que sí. Se sentía mala por haberlo metido en el mismo saco que a John.

– Apuesto a que tu abuela se habría puesto contenta si hubiera podido ver a tanta gente.

Sean asintió y apoyó la cara contra su pelo, apretando la mejilla regordeta y polvorienta del bebé contra la de ella.

– Todos éstos vendrán a nuestra fiesta de pedida en mayo. Cuando nuestros nombres salgan en la lista del ayuntamiento y nos compremos una casa, podemos empezar a trabajar en hacer también uno de éstos.

Paddy le sonrió, pero apretujó los ojos de modo que él no adivinara lo que estaba pensando.

El bebé le pesaba en la cadera, y utilizó esa excusa para ir a buscar a Caroline y devolvérselo. Se las arregló para perder a Sean en el dormitorio de atrás, donde sus tíos cantaban canciones revolucionarias y bebían whisky.

Se pasó el resto de la noche en la cocina de pie junto al horno, sin dejar de sonreír a quienquiera que le hablara y fingiendo sumarse a las carcajadas de la gente. Se olvidó de Terry Hewitt y del rencor que debía de haberla impulsado a cebarse con trozos de tarta de frutas y pastel glaseado, tragando antes de acabar de masticar, engullendo comida y llenándose la boca en un intento de tapar el pánico.

III