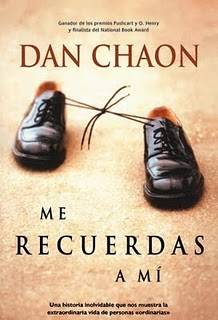

Dan Chaon

Me recuerdas a mí

Traducción de Juan José Llanos Collado

Título original: You Remind Me of Me

© Dan Chaon, 2004

Dedicado a Dan Smetanka;

a mis hijos,

dos buenos hermanos;

y a mi esposa,

Sheila:

siempre, todo.

Quiero dar las gracias a: Noah Lukeman, Elisabeth Dyssegaard, Steve, Lattimore, Tom Barbash, Sheri Mount, Gilly Hailparn, Marie Coolman, Martha Collins, Sylvia Watanabe, Michael Byers, John Martin, Brian Bouldrey, Peggy McNally, Scott McNulty, Heather Bentoske.

Primera parte

1 24 de marzo de 1977

Jonah estuvo muerto durante un corto espacio de tiempo hasta que los asistentes sanitarios lo devolvieron a la vida. Nunca habla de ello, pero en ocasiones lo recuerda y se descubre pensando que quizá ese fuera el acontecimiento esencial del resto de su vida, quizá fuera lo que puso en movimiento su futuro. Piensa en el recio reloj de cuco del salón de su abuelo, el tañido resonante de las pesas y el disonante rasgueo de guitarra de los muelles al abrirse la pequeña puerta y asomarse el pajarito; piensa en su corazón, que se había detenido cuando llegaron hasta él y se puso en marcha con una repentina sacudida, sin que nadie supiera la razón, sencillamente arrancó de nuevo en el momento preciso en el que se disponían a declararlo muerto.

Sucedió a finales de marzo de 1977 en Dakota del Sur, escasos días después de su sexto cumpleaños.

Si su memoria fuese una película, la cámara empezaría en lo alto. En una película, piensa, se vería la casita de su abuelo desde arriba, se vería el autobús escolar amarillo al detenerse al borde del extenso sendero de gravilla. Jonah había asistido a la escuela ese día. Había aprendido algo, tal vez varias cosas, y volvió a casa en el autobús escolar. Tenía papeles en la mochila de tela, caligrafía y tablas de sumas y restas que la profesora había calificado pulcramente con tinta roja, así como una ilustración de un huevo de Pascua que había coloreado para su madre. Estaba sentado en un asiento de vinilo verde próximo a la parte delantera del autobús y no advirtió siquiera que este se había detenido, pues estaba absorto en un orificio que alguien había horadado en el asiento con una navaja; miraba detenidamente en su interior, en las entrañas del asiento, confeccionadas con muelles metálicos y paja blanca y gruesa.

El día era bastante soleado y la nieve se había derretido en buena parte. El humo del tubo de escape del autobús se entremezclaba con el destello de las luces de emergencia, y la silenciosa conductora del autobús hizo que las puertas se plegaran ante él. No le gustaban los demás niños del autobús y tenía la impresión de que el sentimiento era recíproco. Percibió sus rostros vigilantes mientras descendía los escalones del autobús para plantarse en la cuneta esponjosa y embarrada.

Pero en la película eso no se vería. En la película se lo vería solo a él al salir del autobús: un niño que corría arrastrando la mochila por la gravilla húmeda, con un gorro rojo y una raída chaqueta de color azul celeste, mientras hacía rechinar las piedras bajo sus botas y producía un sonido rítmico y agradable. Y el espectador estaría situado por encima de todo ello como si fuera un pájaro: el extenso sendero de gravilla que conducía desde el buzón hasta la casa, las malezas de la cuneta, los postes telefónicos, las verjas de alambre de espino y los rieles del ferrocarril. El horizonte, una extensa planicie de polvo y viento.

La casa del abuelo de Jonah se encontraba a escasos kilómetros del pueblecito de Little Bow, donde Jonah asistía a la escuela. Se trataba de una modesta casa de labranza de color mostaza situada junto a un álamo, con un cerezo virginiano pegado a la fachada. Esos eran los únicos árboles visibles, y la propiedad de su abuelo era la única casa. De tanto en tanto pasaba un tren sobre las vías que discurrían en paralelo a la casa. Entonces las ventanas bordoneaban como el diapasón que la profesora les había mostrado en la escuela. «Esta es la sensación que produce el sonido», les había explicado la profesora, y les había permitido acercar los dedos a los vibrantes extremos.

A veces todo se le antojaba muy pequeño a Jonah. En el centro del austero patio trasero de su abuelo, un envase vacío de medio litro de nata era la casa y una hilera de cochecitos unidos con cinta adhesiva transparente era el tren. Ignoraba por qué le gustaba tanto ese juego, pero recordaba que jugaba sin cesar, imaginándose con su madre, su abuelo y la perra de este, Elizabeth, en el interior del pequeño recipiente, mientras otra parte de sí mismo se inclinaba sobre ellos como un gigante o una nube de tormenta, empujando lentamente el tren improvisado.

Ese día no llamó a su abuelo al entrar en casa. La puerta se cerró de golpe; los muebles descansaban en silencio. Debido al rumor de la televisión procedente de su dormitorio, sabía que su abuelo estaba allí, sesteando en aquella exigua habitación sin ventanas, que era una extensión de la casa y apenas tenía las dimensiones suficientes para albergar la cama de su abuelo, un vestidor, una televisión pequeña y una lámpara rodeada de volutas de humo de cigarrillo. El abuelo estaba incorporado sobre unas almohadas, bebiendo cerveza; se había echado sobre la cintura una manta vieja con bolitas de algodón cuyos sedosos extremos estaban deshilachados, y había apoyado un cenicero sobre ella. Estaba cansado. El abuelo trabajaba de conserje, iba a trabajar de madrugada, antes de que amaneciera. A veces, cuando Jonah volvía a casa de la escuela, el abuelo salía de su habitación y le contaba historias, o chistes, o se quejaba de las cosas, del cansancio o de la madre de Jonah («¿Qué le pasa ahora? ¿Has hecho algo para que se enfade? ¡Yo no le he hecho nada!»), y maldecía a la gente que no le caía bien, la gente que lo había engañado, o quizá sonreía y llamaba a Elizabeth, «Nenita, nenita, ¿qué haces ahí? ¿A que quieres un poco de fiambre?» y Elizabeth acudía chasqueando las uñas contra el suelo, con el rabo cercenado que casi vibraba cuando lo meneaba y los ojos llenos de amor cuando el abuelo de Jonah le canturreaba.

Pero el abuelo no salió de su habitación ese día y Jonah soltó la mochila en el suelo de la cocina. Olía a humo, a huevos fritos y a la comida pasada del refrigerador. Había platos sucios en el fregadero. La puerta del abuelo estaba entrecerrada y Jonah se sentó un rato ante la mesa de cocina y comió cereales.

Su madre estaba en el trabajo. Ignoraba si la echaba de menos, pero pensó en ella mientras estaba sentado en la apacible cocina. Trabajaba en un lugar llamado Granja Armonía, «empaquetando huevos», según decía, y su tono evocaba oscuros laberintos con hileras de nidos y una procesión de obreras tristes y sucias que recorrían lentamente aquellos pasadizos.

No hablaba de ello cuando llegaba a casa. A menudo no decía una sola palabra, no quería que la tocasen y les preparaba la cena, pero se negaba a comer. Iba a su habitación para oír discos antiguos que tenía desde que estaba en la escuela secundaria, con los ojos abiertos y las manos debajo de la mejilla en ademán de orante, con su largo cabello extendido sobre la almohada tras ella.

Jonah podía quedarse allí mucho tiempo, observándola desde la entrada sin que ella se moviera. La aguja del fonógrafo palpitaba como si fuera un coche suave en la espiral del surco del disco y los ojos de su madre parecían apercibirse de la música más que de ninguna otra cosa, pues parpadeaba cuando se producía una pausa o un acento.

Pero él sabía que lo veía. Se miraban el uno al otro, y era una especie de juego: Jonah intentaba pestañear cuando ella lo hacía, adoptar el mismo rictus y oír lo mismo que ella. Era una especie de juego averiguar hasta dónde podía adentrarse en la habitación, deslizando los pies así como se abre una hoja, y a veces estaba a punto de llegar al centro de la estancia cuando ella hablaba al fin.

– Márchate -decía, casi como en sueños.

Y entonces apartaba el rostro, volviéndose hacia la pared.

Pensó en ella con la cuchara suspendida sobre los cereales. Un día, pensó, no volvería a casa del trabajo. O tal vez desapareciera por la noche. Jonah se había despertado varias veces al oír pasos en las escaleras o en la cocina, o el sonido de la puerta trasera al abrirse. La había visto desde la ventana de arriba, embutiendo el brazo en la manga del abrigo mientras recorría el sendero. Su rostro se le antojaba extraño a la tenue claridad que arrojaban los focos que el abuelo había instalado en el exterior de la casa. Su aliento se elevaba a causa del frío cuando exhalaba, y flotaba como si fuera neblina, dejando un rastro a su paso mientras ella se adentraba en la oscuridad, más allá del círculo luminoso del porche.

– No nos quedaremos mucho tiempo -le decía a veces a Jonah. Hablaba de los sitios donde habían vivido como si solo hubiesen ido a la casa del abuelo de visita, aunque se alojaban allí desde que Jonah tenía memoria: hacía casi tres años. Apenas recordaba los lugares a los que su madre se refería. Chicago. Denver. Fresno. ¿Había estado en aquellas ciudades? No estaba seguro. En ocasiones percibía destellos e imágenes, que no eran auténticos recuerdos: una escalera descendente y botas embarradas afuera; un hombre con una chaqueta de flecos, como Davy Crockett, que dormía en un sofá mientras Jonah contemplaba el interior de su boca abierta; una lámpara con un diseño de hojas otoñales; y una ducha de cemento donde se había lavado con su madre. A veces creía recordar al otro bebé, el que había nacido antes que él.

– Yo era muy joven -le explicaba ella. Eso era todo cuanto decía-. Era muy joven. Tuve que darlo en adopción.

– Me acuerdo del bebé -dijo Jonah una vez, mientras estaban sentados charlando, cuando ella se sentía cariñosa, lo abrazaba y le acariciaba suavemente la mejilla con las uñas-. Me acuerdo del bebé -afirmó, y el semblante de ella se puso tenso. Retiró la mano.

– No, eso no es cierto -respondió-. No seas estúpido. Ni siquiera habías nacido. -Se quedó sentada un instante, contemplándolo, y cerró los ojos, apretando los dientes como si su visión la hiriese-. Joder -masculló-. ¿Por qué no te olvidas de lo que te he contado? O sea que yo te confío algo que es privado y muy importante, ¿y tú te inventas jueguecitos? ¿Acaso eres un bebé?

Se quedó sentada con ademán impasible, frunciendo el ceño, y se dispuso a recogerse y arreglarse el cabello, ignorándolo. Tenía una larga melena que le llegaba a las trabillas de los pantalones vaqueros. El abuelo decía que se parecía a la cantante de música country Crystal Gayle.

– ¿No te parece guapa, Jonah? -decía el abuelo cuando trataba de animarla, pero ella se limitaba a esbozar una sonrisa carente de verdadera alegría. Jonah la observó mientras ella extraía un cigarrillo del paquete que descansaba en la mesita de café y lo encendía.

– No me mires así -dijo ella. Inhaló el humo del cigarrillo, y Jonah procuró adoptar una expresión flemática y neutral, que su cara fuese como ella deseaba.

– ¿Mamá? -intervino.

– ¿Qué?

– ¿Adónde van los niños cuando los dan en adopción? -Quería que su voz sonase inocente, hablar como los niños de la televisión cuando formulaban preguntas sobre Santa Claus. Quería fingir que era cierto tipo de niño para comprobar si su madre se lo creía.

Pero ella no lo hizo.

– ¿Adónde van los niños cuando los dan en adopción? -repitió, con voz aguda y desabrida, y no lo miró, no lo consideró mono ni perdonable. Jonah percibió el susurro de su cabellera y de su mano al restregar el extremo del cigarrillo contra el borde del cenicero.

«Se van a vivir con mamás buenas» -respondió. Al cabo de un momento se encogió de hombros con ademán sombrío, pues ya no lo amaba, ni deseaba hablar.

Pero él creía que recordaba al bebé. Su madre y él lo habían visto en el mercado, al cuidado de una señora desconocida. Tenía la tez rosada y la cabeza diminuta y calva, y estaba dentro de algo; un canasto, pensó, un canasto como en el que vienen las manzanas del supermercado. Estaba vestido con un traje de terciopelo verde con la cabeza de Santa Claus y descansaba sobre un cojín rojo. Movía las manos a ciegas, como si tratase de atrapar el aire.

– Mira -exclamó su madre-. ¡Ese es mi bebé! -Y una señora los había mirado, poniéndose tensa al inclinarse su madre para menear los dedos en la línea de visión del bebé. La señora los había mirado, sonriendo pero al mismo tiempo asustada, y se había dirigido a Jonah con brusquedad.

– No lo toques, por favor -le dijo-. Tienes las manos sucias.

Lo recordaba vívidamente; no solo a causa del bebé, sino de los ojos de la señora, de su forma de mirarlo, del cortante sonido de su voz. Fue la primera vez que comprendió realmente que tenía algo que no le gustaba a la gente.

Pensó en ello mientras correteaba por la casa ese día, blandiendo un batidor que había encontrado en uno de los cajones de la cocina, simulando que se trataba de una varita mágica que había robado. Pensó en el bebé, y en su madre recorriendo el sendero de gravilla a oscuras, y se detuvo en la puerta de su dormitorio, observando el candado que ella había instalado. Era la habitación que había tenido cuando era niña, y después adolescente, y tenía muchas cosas bonitas: había una caja de música donde guardaba sus joyas, con una bailarina pequeñita que se alzaba sobre un muelle y daba vueltas y más vueltas frente a un pequeño espejo; una caja parecida a una maleta pequeña y cuadrada en la que había discos de cuarenta y cinco revoluciones por minuto; una fotografía de su madre, que había fallecido, en un pequeño marco dorado; conchas, ramas secas pintadas de color plateado con un aerosol y postales de cuadros pegadas a la pared. Monet. Chagall. Miró. Ella los había nombrado en una ocasión. Jonah nunca tocaba nada, pero de algún modo ella sabía que había entrado en su dormitorio mientras estaba en el trabajo. No le dijo nada, pero un día, después del trabajo, volvió a casa con el juego de la cerradura, y tuvo que ver cómo atornillaba el pasador en el marco de la puerta, ajustaba la argolla del candado en el ojo del pasador y lo cerraba pulcramente con un chasquido. Se volvió hacia Jonah mientras este observaba, entornando los ojos con cautela.

– Hay cosas preciosas en mi habitación -le explicó con suavidad-. No quiero que se las lleve un ladrón -añadió, y ahora, plantado ante su habitación, sus palabras le produjeron una sensación de soledad.

Al cabo de un rato llamó a Elizabeth. Cogió un poco de fiambre del refrigerador y silbó. Volvió a llamarla y oyó el crujido de la cama de su abuelo cuando ella descendió de sus pies, donde había estado acurrucada cómodamente, durmiendo mientras dormía su abuelo.

– ¡Elizabeth! -exclamó Jonah con voz aguda y tentadora, mientras ella empujaba la puerta del dormitorio del abuelo con el hocico y se asomaba para observarlo con cautela, temblando discretamente, con paso furtivo y vergonzoso, como si hubiera gente aplaudiendo y ella fuese tímida. Pero cuando le arrojó la loncha de mortadela, ella la atrapó en el aire.

Era un dóberman pinscher y tenía bastantes años más que Jonah. No era solamente una mascota, decía su abuelo, era una perra guardiana. El mundo estaba cambiando, decía el abuelo, ya no se podía dejar la puerta abierta por las noches, como antes. Estaba Charles Manson, que era un asesino; el autoestopista que asesinó al hombre que lo había recogido en las cercanías de Vermillion; y el alzamiento de Wounded Knee. Ya no se podía confiar en la gente, decía el abuelo, de modo que Elizabeth perseguía a los coches de los desconocidos por la carretera, asustaba a los misioneros mormones que no se atrevían a llegar hasta la puerta, y a veces ladraba sin parar en la cocina con voz áspera y húmeda aunque no se viera nada en el exterior.

– Está manteniendo a raya a los fantasmas -le explicaba el abuelo.

Años después, Jonah todavía podía recrear a la perra en su imaginación, tal vez más vívidamente aún de lo que recordaba a su abuelo, o el aspecto que había tenido su madre entonces. Había pasado mucho tiempo con la perra, a veces sencillamente sentado en el sofá acariciándola, jugando apaciblemente hasta que ella se debatía para marcharse.

Creía que la conocía mejor que a nadie excepto a sí mismo. Conocía el contorno rechoncho de su torso, el peculiar diseño abigarrado de su pelaje negro y marrón, los tendones y los huesos de sus patas, su morro alargado, inteligente y puntiagudo. Su cabeza parecía la de un pájaro noble con el pico alargado y firme, una majestuosa estatua egipcia que le gustaba moldear con las manos. Amaba sus labios negros y correosos, con aquellos nódulos anfibios y verrugosos alojados cerca de los molares, y le gustaba hacerla hablar, moviéndole los labios con los dedos para que le contara chistes de toc, toc y corease las sintonías de los dibujos animados que veían ambos. Amaba el negro lustroso de sus garras curvas y la misteriosa materia blanca semejante al tuétano que hallaba en el interior de sus zarpas; amaba la textura agrietada y lijosa de sus pezuñas, la carne ondulada y respingona de su lengua cuando él la cogía y la estiraba, la piel moteada, pálida y cerúlea del interior de sus orejas, su forma de agitar la cabeza hacia delante y hacia atrás si la tocaba en el punto preciso, como si la estuviera importunando una mosca. Amaba la piel suave, desnuda y gris de su estómago, las dos hileras de pezones, que él apretaba simulando que eran botones y tiradores de un robot que había construido.

– Maldita sea, Jonah -vociferaba el abuelo, cuando Elizabeth gañía-. ¡Deja de darle la lata a esa maldita perra! ¡Espero que algún día te muerda!

Quizá hubiese algo inevitable en lo que sucedió. Cuando intenta recrearlo en su mente siempre le parece que la tarde entera tenía algo inerte y helado, algo taciturno, una especie de expectación, como si le hubieran preparado las cosas.

Recuerda hasta cierto punto. Recuerda el juego al que estaban jugando, la fantasía en la que se había abstraído. Los estaban persiguiendo y, a la manera de un rey de dibujos animados, él gritaba: «¡Guardias! ¡Apresadlos!». Soldados pertrechados con lanzas trotaban con pasos cortos en fila de a uno por un pasadizo con hileras de antorchas.

Elizabeth y él se habían ocultado en el cuarto de baño, y a veces le parece que puede verlo a la perfección: sus manos haciendo girar el cerrojo de la puerta, que amaba más que a ningún otro. Una llave maestra en una cerradura. Un picaporte confeccionado con vidrio tallado, como si fuera una joya. Uno podía fingir que era un rey en un palacio.

Después de cerrar la puerta con llave, resopló satisfecho. Tomó aliento y se volvió a mirar a la perra, Elizabeth, que se encontraba incómoda junto a la bañera, con el rabo entre las piernas, las orejas caídas y los ojos recelosos y dubitativos.

– Vienen a por nosotros -le dijo a Elizabeth, y ella lo miró y a continuación apartó la vista, agitada, describiendo un semicírculo de puntillas en la exigua habitación-. Nos matarán si entran -añadió, mientras apretaba la cara contra la puerta, escuchando.

Era una estancia pequeña y ordenada, aunque no impoluta, con gélidos azulejos blancos y negros en el suelo, una gélida bañera de porcelana, lavabo y retrete. Había un armario alto que contenía toallas y paños. El retrete tenía una cubierta de pelo azul parecido al de un muñeco sobre la tapa y del grifo del lavabo goteaba un hilo de agua constante. Había un recipiente para depositar los cepillos de dientes bajo un botiquín con puerta de espejo y una ventanita cuadrada cuyo vidrio tenía la textura del hielo, con diseños escarchados. Debajo estaba la bañera con patas y pila profunda que parecía el interior de un huevo. Una mancha de óxido naranja se extendía desde la base del grifo hasta el desagüe.

Se le había ocurrido que ese era el mejor sitio para ocultarse. También recuerda claramente la determinación de agazaparse dentro de la bañera para escapar de los soldados que los hostigaban, pero se le presentaron ciertas dificultades para que Elizabeth secundase su plan. Jonah se incorporó en el interior de la bañera y la sujetó por las extremidades anteriores de modo que la perra se alzara sobre las patas traseras. Intentó tirar de ella, pero Elizabeth se negaba a moverse. Se apartó de Jonah, de modo que este salió de la bañera y trató de levantarla por los cuartos traseros, pero pesaba demasiado. Sin embargo, había hallado asidero en la piel flácida de las ancas y consiguió levantarla del suelo.

– ¡Entra! -exclamó, y le propinó un fuerte empellón-. ¡Deprisa, maldita sea! -Y ella emitió un sonido brusco cuando Jonah la empujó, cuando se precipitó en la bañera sobre ella.

No sabe a ciencia cierta lo que ocurrió después. Hubo un momento, una especie de oleada, una mancha blanca durante la cual el juego se desvaneció, durante la cual Elizabeth dejó de ser ella misma y se transformó en otra cosa. Los dos forcejearon sobre la porcelana resbaladiza. Tal vez Jonah estuviera intentando sujetarla, tal vez presionó con fuerza un punto blando de su barriga, tal vez Elizabeth fue presa del pánico al verse cabeza abajo, desorientada, incapaz de recuperar el equilibrio. Sus escuálidas patas se debatieron en el aire y su cuerpo se contorsionó, procurando enderezarse, y emitió un sonido como si vomitara una sucesión de gañidos. Chasqueó las mandíbulas, se retorció y arremetió contra él, y Jonah percibió un chispazo en su mente que no era verdadera conciencia.

El primer mordisco fue uno de los peores. El largo diente delantero, el canino, se hundió en la piel de Jonah justo debajo del ojo izquierdo y le desgarró la mejilla trazando una línea hasta el filo de la garganta. La sangre brotó salpicando la ventana. Las botellas de champú colocadas en el saliente de la bañera se desplomaron con estrépito cuando Jonah pataleó presa de un espasmo, sorprendido. Cuando se apartó de ella, Elizabeth le mordió la oreja y le arrancó un pedazo.

Más adelante intentaría pensar que Elizabeth se había vuelto loca. La gente diría que quizá fuera el sabor de la sangre, o los ruidos que producía, los sonidos agudos que instintivamente la hicieron pensar que era una suerte de presa. Diría que los perros de ataque, como los dóberman, pueden ser sumamente excitables y que pueden perder el autocontrol. Jonah no quería creer que ella lo odiaba. No quería creer que la había atormentado, que fuera lo que fuese lo que le había hecho, ya había tenido bastante. Que le mordió y le gustó, pensando: por fin.

Pero ella no se detuvo. Sus colmillos le hendieron las palmas de las manos cuando las levantó para protegerse la cara, y le surcaron los antebrazos cuando manoteó frente a ella, intentando golpearla. Un mordisco le perforó el labio inferior cuando la perra intentó apresar su cuello, y otro más jaló de la piel del rostro desgarrado como si fuera una tira. Recuerda que intentó sujetarse de nuevo la piel contra la cara, como si se tratara de una pieza de rompecabezas que intentara encajar. Cuando cayó al otro lado de la bañera, sobre el suelo de azulejos, se encontraba empapado. Era consciente de que las zarpas anteriores de Elizabeth le rasguñaban la ropa como si intentara excavar un agujero en su cuerpo, de sus mandíbulas, de los mordiscos en el cuero cabelludo, en el cuello, en el pecho, mientras rodaba hecho un ovillo y pataleaba, dejando un rastro de sangre.

– Lo siento -decía-. ¡Mamá, yo no quería! ¡Ha sido un accidente!

Quizá en realidad no lo recuerda. Quizá tan solo lo imagina al mirar su cuerpo, su piel desnuda en el espejo. La mayor parte de lo que sucedió ha desaparecido de su memoria. Recuerda destellos de calor y de presión, pero no dolor exactamente. La mayoría de las personas no comprenden lo que significa ser un animal, que te asesinen y te devoren. Una tranquila placidez se apodera de ti. El cuerpo se relaja y lo acepta todo.

Eso fue todo, la verdad. Años después, en un bar, una mujer le dice: «Cuéntame algo interesante sobre ti» y Jonah hace una pausa.

Una vez estuve muerto, piensa. Es lo primero que piensa, aunque no lo dice. Suena demasiado melodramático, demasiado complicado e inapropiado. La mujer es displicente y lo mirará con escepticismo, sacará un cubito de hielo de la copa y le dará vueltas en la boca.

– Oh, no me digas -dirá al cabo de un momento-. ¿Y cómo es eso de estar muerto?

Y Jonah no lo sabe con exactitud. Es consciente de la sensación de precipitarse hacia delante. Se parece a lo que experimentó en una autopista cuando de pronto, mientras circulaba a cien o ciento veinte kilómetros por hora, una pareja de camiones articulados flanquearon su coche, creando con las desenfrenadas paredes de sus remolques un túnel que Jonah estaba franqueando a toda prisa. Más adelante, un estruendoso camión de basura se incorporó al carril frente a él; detrás, una mujer al volante de una minifurgoneta lo apremiaba con impaciencia, acercándose a su parachoques y confinándolo en un ataúd de velocidad. Estaba encerrado, y sin embargo avanzaba a toda velocidad.

En ese momento, sintió que un recuerdo se revolvía en sus entrañas. Los dientes de la perra. La casa amarilla y la extensa planicie vistas desde arriba. La llave maestra, el bebé en el cesto y la señora que decía: «No lo toques, por favor, tienes las manos sucias».

Estaba muerto, o casi muerto, cuando su abuelo derribó la puerta del cuarto de baño. No lo recuerda, sencillamente lo sabe. Es consciente de la sangre, su propia sangre, derramada por todas partes. Siente que la puerta se astilla y se desploma. Percibe el sonido del lamento desgarrado, de fumador, de su abuelo. El abuelo apresó a Elizabeth por el collar, la apartó y empezó a asestarle patadas en las costillas y en la cabeza.

En la película, el cuarto de baño parece flotar en el espacio, blanco, irradiando un resplandor fluorescente. En la película, los hombres de la ambulancia se inclinan sobre él, el cadáver de un niño pequeño tendido sobre los azulejos blancos y negros. Son silenciosos, delicados y angelicales. Los imagina como alienígenas amistosos con la cabeza redonda e intercambiable y los ojos grandes. El abuelo debe estar en alguna parte, en la periferia de las cosas, pero Jonah no puede verlo. Para entonces, Elizabeth ha muerto. Puede imaginarla, no lejos de donde él mismo está tumbado; Elizabeth yace de costado, con las patas agarrotadas, las pezuñas torcidas hacia dentro y la boca ligeramente abierta, y sus ojos lo contemplan, así como los suyos la contemplan a ella. Se podría trazar una línea entre los ojos de ambos, los suyos y los de Elizabeth; dos puntos, A y B, principio y final.

El abuelo de Jonah se burlaba constantemente de él. Jonah creía que no era con mala intención. Solo lo hacía para divertirse. Recuerda que el día antes de que muriese, el día antes de que Elizabeth lo atacara, una tarde cualquiera después de la escuela, no mucho antes de que su madre volviese a casa del trabajo, su abuelo lo llamó.

– ¡Jonah! -exclamó con su voz socarrona y áspera-. ¡Ven, deprisa! ¡Ven a ver! -Y Jonah había esperado con impaciencia mientras su abuelo señalaba por la ventana trasera los rieles del ferrocarril, donde había varios vagones estacionados-. Me parece que el carnaval pasó por aquí anoche -dijo-. ¡Mira eso! ¡Se han dejado un elefante!

– ¿Dónde? -preguntó Jonah, tratando de seguir el dedo de su abuelo.

– ¡Allí! ¿No lo ves?

– No.

– Está justo ahí… donde estoy señalando. ¿Es que no lo ves?

– No… -respondió Jonah, vacilante, pero alargó el cuello.

– ¿Me estás diciendo que no ves un elefante ahí de pie? -exigió el abuelo de Jonah.

– Bueno… -repuso este, que no deseaba comprometerse-. Bueno… -repitió.

Jonah volvió a recorrer con la mirada las líneas y las formas que se perfilaban al otro lado de la ventana. No vio al elefante, pero al cabo de un rato creyó hacerlo. En su memoria perdura la figura de un elefante plantado al borde de las vías del tren, flexionando la trompa, lánguido y pensativo, para llevarse a la boca un manojo de heno.

2 Primavera de 1977, primavera de 1978

Mientras el personal sanitario resucitaba a Jonah, Troy Timmens estaba reclinado en un puf, en una caravana a las afueras de San Buenaventura, Nebraska, observando a unos adolescentes que fumaban marihuana. Era media tarde, alrededor de las cinco en punto, pero con la cortina corrida podría haber sido cualquier momento del día o de la noche. Troy se recostó, arrellanándose, consciente del satisfactorio crujido que producían las bolitas de poliestireno en el interior del puf cuando aplicaba su peso sobre ellas. Suponía que estaba bastante contento.

La caravana en la que estaba sentado pertenecía a su primo Bruce y a la esposa de este, Michelle. Troy había adquirido el hábito de visitarlos después de la escuela para quedarse hasta la hora de cenar o incluso más, hasta mucho después de su hora de acostarse. Si su madre le preguntaba al respecto, le explicaba que había estado cuidando a Ray, el hijo de Bruce y Michelle, que tenía dos años, y muchas veces era cierto. No importaba. Los padres de Troy estaban enfrascados en las últimas etapas del proceso de odiarse mutuamente, un lapso de muchos meses que desembocaba en el divorcio, y a todos los interesados les complacía que Troy estuviese en otra parte.

Troy era feliz en casa de Bruce. Era confortable y emocionante, un mundo que asociaba vagamente en su imaginación con California y las estrellas de rock. Le encantaban los objetos que poseían: los pósteres ultravioletas con imágenes de lobos, calaveras y relámpagos; los cúmulos de discos y casetes; la puerta de abalorios que daba a la cocina; el refrigerador con la máquina de fabricar hielo incorporada en la puerta, una posesión que despertaba la admiración de Troy, al igual que los equipos de sonido estéreo, los microondas y los automóviles Corvette. Siempre tenían las patatas fritas y las chucherías más modernas que Troy hubiera visto anunciadas en televisión, y le permitían comer todo cuanto quisiera. Y encontraba que el lujo del salón era imponente. Había barritas de incienso cuyo aroma se elevaba desde la mesita de café con superficie acristalada y muebles en los que uno se podía hundir… no solo los pufs, sino también un voluminoso sofá con almohadones gigantes. La moqueta del salón, de lana gruesa y color dorado amarronado, no solo tapizaba el suelo sino también las paredes, hasta el techo. Lo mejor de todo era una hermosa pecera, donde moraban un pez ángel, un pareja de peces besucones y una rana pequeñita, así como innumerables mollys negros y naranjas que constantemente alumbraban a bebés microscópicos que, ante el horror fascinado de Troy, a menudo eran devorados por los peces besucones, que los aspiraban con sus grandes bocas fruncidas. Pero su objeto favorito de toda la casa era el esqueleto de plástico que había en el fondo de la pecera, un pirata hundido que aferraba el timón de una nave con sus huesudas manos; a su lado había un cofre del tesoro que eructaba burbujas de aire. Troy era el tipo de niño que pasaba buena parte de su tiempo dibujando esqueletos en sus cuadernos y en los pupitres; esqueletos con gafas de sol y peinado afro, esqueletos que se carcajeaban ufanos al alzarse de sus tumbas caricaturescas, esqueletos que pilotaban aeroplanos, conducían coches o empuñaban ametralladoras.

Ese día estaba sentado cerca de la pecera, contemplando el pequeño mundo submarino, cautivado por la forma en la que los brazos del esqueleto pirata se agitaban en la corriente de burbujas de aire. Fingía desinterés en los fumadores de marihuana, aunque de hecho estaba observando subrepticiamente a los adolescentes mayores, amigos de Bruce y de Michelle, que aspiraban humo por la boquilla de una pipa de agua hecha de vidrio. Estaban todos escuchando un disco cómico de Cheech y Chong, que era muy gracioso. Todos se reían, y Troy se recostó, un tanto espantado por el lenguaje que empleaban los cómicos. Entornó los ojos, sonriendo tímidamente, bajo la nube de humo que flotaba en una delgada capa por encima de sus cabezas, pues no era nada entrometido. Tenía diez años.

Pero era distinto a la mayoría de los chicos de su edad. La gente que visitaba a Bruce y a Michelle se lo decía siempre. Decían que parecía un adolescente; un adolescente honorario, dijo alguien en una ocasión, llenándolo de orgullo. A nadie le importunaba tenerlo cerca. Nunca causaba molestia alguna.

Y quizá fuese cierto que era extraordinariamente maduro. Lo rodeaba un aura, según decía Michelle a la gente, aunque no pudiera precisarla. «Tienes un alma vieja», le decía, mientras le acariciaba el cabello con solemnidad. Había algo inexplicable en sus modales, en su semblante y hasta en su comportamiento que no parecía en modo alguno infantil. Eran aquellos ojos de color azul pálido, ojos de malamute, así como la postura cautelosa y extrañamente alerta. Era la sonrisa tímida y no obstante un tanto lobuna que irradiaba en ocasiones, una sonrisa que al parecer aquellas adolescentes consideraban presexi, imaginando que al cabo de unos años se convertiría en algo libidinoso y devastador. Y aquella risa grave que provocaba que las apasionadas muchachas alzaran la cabeza y lo contemplaran por un instante. Troy no se reía con frecuencia, pero cuando lo hacía no se parecía a ningún chico de diez años con el que se hubieran topado anteriormente. Aparentaba más experiencia de la que poseía, un suspiro de destreza masculina, de chulería con tintes marginales de algo parecido a la melancolía, y ellas se guiñaban el ojo, divertidas y, no obstante, intranquilas: ¿dónde había aprendido a producir un sonido como aquel? Intercambiaban miradas privadas, rictus contenidos, una ligera dilatación de los ojos, un movimiento de cejas casi imperceptible. Troy lo advertía, pero ignoraba lo que significaba.

Ese día había tres de ellas, tres chicas de instituto, y un muchacho de unos diecinueve años con mostacho hirsuto que era el líder y las había llevado a casa de Bruce. Troy era consciente de la sutil atención que le prestaban las chicas, y por eso estaba aún más resuelto a guardar silencio. Las observaba desde su rincón junto a la pecera, pensando que quizá se estuvieran burlando de él por alguna razón, y bajó la vista con cautela para asegurarse de que no tenía la cremallera abierta. Se pasó la mano por el cabello para atusárselo y trató de concentrarse en lo que decían los cómicos del disco. Tenían un acento gracioso y hablaban de comer mierda.

Conocía vagamente a aquellas chicas. Había una llamada Crissy que tenía el cabello rubio y liso, y que debido a su bronceado natural parecía que pasaba mucho tiempo en una playa tropical; otra, Kim, era muy flaca y lucía una camiseta que rezaba: «Estoy con un idiota», con una flecha que señalaba de un modo general a quien se hallara a su izquierda, que en este caso era una muchacha llamada Carla. La había visto varias veces en casa de Bruce y Michelle, y se acordaba de ella: Carla. Era una muchacha de dieciséis años, pequeña y con la cara redonda, apenas más alta que el propio Troy; tenía los ojos grandes y azules, rodeados por una densa capa de rímel y sombra de ojos, y unos pechos enormes. Llevaba una camiseta de cuello ancho, de modo que Troy podía atisbar el comienzo de su escote, una ladera de piel moteada de lunares y de pecas. Sabía que los pechos de Carla tenían algo que los distinguía de los de las demás chicas, pero aún no había comprendido que parecían distintos porque Carla no llevaba sostén.

Había varias cuestiones importantes que aún no había comprendido, aunque lo haría antes de que pasara mucho tiempo. Por ejemplo, ignoraba que su primo Bruce era narcotraficante, y que aquellas chicas eran sus clientes. Ignoraba que a Michelle le incomodaba que estuviera presente observando aquellas transacciones, y que más tarde discutía con Bruce por ello. Ignoraba que Bruce y Michelle, aunque eran jóvenes (ambos tenían veinticuatro años), ya habían trabado amistad con la cocaína y que pasarían buena parte de su vida posterior intentando escapar de ella. En retrospectiva, por supuesto, estaban las contracciones nerviosas de Bruce, que entrechocaba el pulgar y el índice como si fueran pinzas impacientes, así como la mirada inquieta y vidriosa que le clavaba Michelle.

– Troy, cariño -dijo Michelle-, ¿quieres hacerme un favor? ¿Quieres echarle un vistazo a Ray a ver cómo está?

– Oh -repuso Troy, y se desperezó como si no hubiera estado prestando atención-. Claro -respondió, con aires de importancia, levantándose del puf mientras las adolescentes lo observaban.

Ese era su trabajo cuando estaba en casa de Bruce y Michelle: debía ocuparse de Ray, que tenía dos años. Debía asegurarse de que estuviera entretenido, de que tuviera limpio el pañal, de que no metiera los dedos en los enchufes ni bebiera de la botella de limpiador con extracto de pino que había bajo el lavabo del cuarto de baño. No era exactamente un trabajo. A Troy le gustaban los bebés. Le gustaba encargarse de ellos, le gustaban los deditos de sus pies y sus mejillas tersas y carnosas. Además, aún era lo bastante joven como para divertirse con los muñecos de Ray, con los bloques de construcción, los juguetes musicales, el autobús escolar amarillo de plástico y los niños de Weeble en miniatura que cabían en su interior. Aún les tenía afecto a los libros del doctor Seuss que le leía a Ray. No le importaba inventar fantasías ni jugar al escondite para embelesarlo. Era sencillo.

Sin embargo, Michelle le agradecía que estuviera cerca. Con frecuencia, cuando se marchaba de la caravana a las nueve o las diez de la noche para emprender el camino a casa, Michelle le daba dinero. Cinco, diez, veinte dólares.

– Gracias por venir, cariño -le decía, y mientras le metía los billetes en la mano, sus dedos lo rozaban de un modo que le hacía desear que fuera su hermana mayor, o su madre.

Las chicas de instituto lo observaron mientras se separaba del puf en el que se había fundido, y el chico mayor hizo una mueca. Troy advirtió que el muchacho enarcaba las cejas de un modo no demasiado amistoso, formando una «o» con la boca mientras rodeaba el bong con los labios. «Piérdete, niño», decía su mirada.

Pero la chica llamada Crissy exclamó:

– Oye.

Cuando se hubo incorporado se dio la vuelta para mirarla de nuevo.

– Troy… ¿te llamas así? -Él se detuvo, incómodo, y asintió.

»Eres mono -observó. Las demás le dirigieron miradas significativas, sonriendo burlonamente como si le hubiera gastado una broma pesada. Y entonces rompieron a reír.

Ese día no fue especialmente importante en la vida de Troy, pero formaba parte de una serie de acontecimientos en los que pensaba de tanto en tanto, parte de la totalidad de su vida con Carla: aquellos días precoces en la caravana de Bruce, cuando ninguno de los dos podía haber sabido que con el paso del tiempo se casarían y tendrían un hijo, ni que años después acabarían separados y más adelante divorciados y, sin embargo, pensaba, arrastrando aquella historia tras ellos para siempre.

Veinte años después, cuando Troy tenía treinta y trataba de dilucidar si seguía enamorado de ella, pensó en aquel momento en la caravana de Bruce y Michelle. Carla lo había abandonado, estaba viviendo con otro hombre, su matrimonio había terminado. Sin embargo, había accedido a desplazarse desde Nebraska a Las Vegas, a instancias de sus llamadas de madrugada.

– Solo necesito que vengas -le había dicho, y Troy se había metido en el coche y había viajado durante dos días-. ¿Quieres hacer esto y nada más, por favor, por favor? -susurró con voz desgarrada, arrastrando las palabras, y él se plegó a sus ruegos, en parte debido a aquellos días pretéritos, en casa de Bruce y Michelle, en los que le miraba fijamente los pechos.

La primera chica que besó no fue Carla. De hecho, fue Crissy, la amiga de Carla, la rubia del bronceado permanente, la de los brazos atezados y las palmas macilentas y untuosas.

– Era asquerosa -masculló Carla años después, cuando se lo contó. Ella no recordaba los momentos pasados en casa de Bruce y Michelle con el mismo afecto que Troy-. ¡Dios! -exclamó-. ¡Qué asco! Siempre supe que tenía algo malo de verdad. Era la clase de persona que intentaría seducir a un niño de diez años.

Y Troy había asentido; siempre lo persuadían las vehementes aversiones de Carla, incluso después, cuando él se convirtió en una de ellas.

Pero la verdad era un tanto más compleja, pensaba; más que palabras sencillas como «asquerosa» y «seducir», aunque desconocía otros términos más apropiados.

Todo estaba confuso en su mente, hermanado con los recuerdos de aquella época de su vida, con el amor que sentía por la casa de Bruce y Michelle, con la historia de su vida con Carla, con el hecho de que Crissy ya no estaba viva.

Eran muchas cosas que procesar, pensaba.

Y para ser franco, no sabía lo que había sucedido realmente aquel día, ni cómo había sido que Crissy lo había besado. Había transcurrido un año desde su primer encuentro y ahora Troy tenía once años, casi doce. Era la primavera de 1978. Para entonces pasaba casi todo el tiempo después de la escuela en casa de Bruce y Michelle, y a veces se quedaba los viernes o sábados por la noche en un saco de dormir en el suelo de la habitación de Ray, y se quedaba dormido con el agradable rumor de la risa, el alboroto y la celebración, despertándose ante el silencio sepulcral del desenlace, para encontrar la puerta de Bruce y Michelle sellada, con una manta echada sobre la barra de una cortina para impedir que entrase luz en su dormitorio, un par de rezagados dormidos en el sofá o acurrucados en la alfombra frente a la pecera, latas de cerveza acumuladas en todas las superficies y el aroma grisáceo del humo rancio que persistía en el ambiente.

Esa mañana se había paseado hasta la cocina alrededor de las seis de la madrugada, acuciado por el hambre, pues había olvidado cenar la noche anterior. Crissy estaba sentada ante la encimera y al principio creyó que estaba dormida. Tenía la cabeza baja, reclinada en el pliegue del codo, y no se movió cuando Troy sacó los cereales azucarados del armario y se los sirvió en un tazón. Pero cuando volvió del frigorífico con un cartón de leche ella había alzado la cabeza.

– ¿Tienes hambre? -preguntó jubilosa, y Troy se quedó petrificado, cauteloso. Las pupilas de los ojos de Crissy estaban enormemente dilatadas, de modo que casi habían devorado el verde grisáceo de los iris, excepto por una aureola tan estrecha como el nimbo de sol que rodea un eclipse. Se le había corrido el rímel: «Ojos de Mapache», había oído que la llamaban las demás chicas. Pero ella lo miraba expectante, de modo que asintió. Sí, tengo hambre. Algunas hebras de cabello se habían adherido a su pegajoso brillo de labios y la muchacha empleó el filo de la uña de su dedo meñique para despegarlos.

«Seguro que estoy hecha una mierda -dijo con voz reflexiva y casi satisfecha, y Troy no supo si hablaba con él o consigo misma. Se apoyó en el otro pie mientras ella encendía un cigarrillo. Ella lo miró de soslayo y volvió la cabeza para exhalar una bocanada de humo que se remontó por encima de sus cabezas.

»Oh, vamos, Troy -añadió al cabo de un instante-, ya deberías saberlo. Cuando una chica dice: «Estoy hecha una mierda», el chico debe decirle: «¡No, estás estupenda!». Así son las cosas.

– Oh -repuso Troy, toqueteando la cuchara. La mirada de Crissy era inescrutable debido al maquillaje difuminado, y Troy no pudo estudiar su expresión-. Estás estupenda -dijo suavemente.

– Mientes -respondió la muchacha. Esbozó una sonrisa enigmática y expulsó otra vaharada de humo, frunciendo los labios como un bebé que hiciera burbujas de jabón-. Tienes que mentir mejor para que te bese una chica.

– Sí, claro -rezongó él, y frunció el ceño. Ese era un juego al que a la gente le gustaba jugar con los niños de tanto en tanto: «¿Cuántas novias tienes?», le preguntaban, o «¡Apuesto a que las niñas te persiguen por todo el patio!», y él no tenía mucha paciencia para esa clase de burlas. Dirigió su atención a los cereales, hundiendo la cuchara enérgicamente en la sopa de leche y Cheerios flotantes con sabor a manzana, ignorándola, con la esperanza de que perdiera el interés y se fuera a otra habitación.

A su alrededor, la caravana estaba en silencio. Troy percibía el ronroneo del sifón de la pecera, el insistente gorjeo matutino de los gorriones que anidaban en los aleros y en marquesinas de las caravanas, o en el solitario álamo del patio. Sorbió ruidosamente al llevarse la cuchara a los labios, tan solo para perturbar la calma, y se percató de que Crissy seguía observándolo con expectación.

– ¿Puedo comer un poco de tus cereales? -le preguntó al fin.

Troy se encogió de hombros.

– Vale -respondió, pero cuando se disponía a empujar el tazón hacia ella, la muchacha hizo algo desconcertante. Se recogió el cabello detrás de las orejas y se inclinó hacia delante, entornando los ojos y abriendo la boca. Quería que le diese de comer.

Era raro, pensó, y vaciló. Pero ella estaba sentada con la boca abierta, y al cabo de un instante Troy extendió la cuchara. Observó cómo Crissy cerraba lentamente los labios sobre ella. Abrió los ojos mientras engullía.

– Mmm -dijo-. Está bueno. Gracias.

– Ajá -admitió él. Volvió a depositar la cuchara en la encimera, sin saber qué debía hacer con ella ahora que había estado dentro de su boca. Había atisbado el interior de sus labios, que eran pegajosos, rosas y relucientes. Y su lengua. No sabía qué pensar al respecto.

Pero ella se comportaba como si no hubiera sucedido nada extraordinario. Troy la observó mientras ella levantaba el cigarrillo y soplaba sobre el extremo de modo que la brasa emitiera un resplandor anaranjado a través de la costra de ceniza. Después lo apagó. Sonrió.

– ¿Puedo hacerte una pregunta? -dijo. Él se limitó a encogerse de hombros. Sus atenciones no le resultaban especialmente gratas, pero al mismo tiempo eran hipnóticas, de un modo que no acababa de comprender.

»Me ha dicho Bruce que eres adoptado -prosiguió ella-. ¿Es cierto?

– Sí -respondió-. ¿Y qué?

– Y nada -repuso Crissy-. Es que a mí también me adoptaron, así que me pareció interesante. Una no se encuentra con muchos adoptados, ¿verdad?

– Supongo que no.

– Supones que no -repitió ella. Lo observó impertérrita un instante, con expresión misteriosa. Después sonrió-. Eres gracioso -dijo. Y añadió:

– Y bien, ¿qué te parece? ¿Ser adoptado?

– No lo sé -contestó el chico. Lo cierto era que no pensaba mucho en ello, y desde luego nunca hablaba de ello. Siempre había considerado que aquella cuestión de su vida era trivial y privada, como el ombligo de la gente. Era adoptado. «Nos adoptamos mutuamente», le había explicado su madre. «Dios nos condujo hasta ti y nos convirtió en una familia.» Lo había sabido desde una edad temprana, y le habían enseñado que carecía de importancia, que no era distinto a los demás. Sus padres, Earl y Dorothy Timmens, eran tan auténticos como los de cualquiera. Pero no obstante le molestaba que Bruce se lo hubiese contado a aquella chica y le incomodaba la idea de que hablaran de ello. Se encogió de hombros, contemplándola con suspicacia-. Vaya cosa -masculló-. A nadie le importa.

– ¡Ja! -replicó ella: una breve carcajada-. Oh, claro que sí. Lo que pasa es que todavía no lo sabes. -Torció el gesto, mirando de soslayo solapadamente, como si hubiese alguien escuchando y ella se dispusiera a contarle algo secreto, o sucio-. ¿Es que no piensas en ello? ¿No te preguntas quién es tu madre?

– La verdad es que no -repuso Troy. ¿Y qué otra cosa podía decir? Bajó la mirada con ademán pensativo, siguiendo las vetas de madera falsa de la superficie de formica de la encimera. ¿Qué podía contarle? ¿Podía explicarle que siempre había creído a su madre cuando le aseguraba que era especial? Elegido, seleccionado, decía. Cuando era pequeño, solía escuchar una canción: ¿Cuánto cuesta ese perrito de la ventana? La ponía una y otra vez, y en algunos aspectos suponía que siempre había pensado que su adopción había sido algo parecido: que sus padres habían recorrido un pasillo con hileras de urnas de cristal que contenían bebés y que se habían detenido de pronto, experimentando una repentina certidumbre, frente a una cestita que albergaba a su encarnación infantil. Lo habían señalado y una enfermera se lo había entregado envuelto en una manta; una transacción limpia y sin complicaciones. Nunca se había planteado lo que había sucedido previamente. Comprendía el sexo y cómo nacían los bebés, pero la idea de estar en el estómago de alguien, de que lo expulsaran empapado del cuerpo de una mujer, se le antojaba irreal y grotesca. En su mente, esa persona era como una piel de la que se había desprendido, la cáscara de un capullo que había dejado atrás.

«Supongo -continuó-, supongo que nunca me ha parecido muy importante. -Y se encogió de hombros, cambiando de postura, vacilante. Era consciente del peso inexplicable y casi opresivo de sus atenciones. Admitía que era una habilidad que poseían algunas chicas, un poder que podían ejercer simplemente al concentrarse sobre una persona. Sintió un pinchazo en la epidermis cuando ella se inclinó sobre él, cuando su antebrazo acarició levemente el suyo y se percató del pálido vello justo encima de su muñeca, del aroma rosado de la crema, la presión húmeda y suave de su piel sobre la suya y el modo en el que su cabello le lamía el hombro.

– En fin -dijo Crissy. Le tocó brevemente el dorso de la mano con la yema del dedo índice, esbozando una sonrisa que en realidad no era en absoluto una sonrisa, sino otra cosa… una tristeza reprimida, un estremecimiento-. No sé -prosiguió-. A lo mejor es que soy rara. Probablemente estoy loca o algo así, pero… pienso mucho en ello. Me pregunto, ya sabes, ¿qué está haciendo ahora? A lo mejor es cantante, una actriz famosa o algo así. ¿Y qué aspecto tiene? ¿Y qué habría sucedido si se hubiese quedado conmigo? ¿Sabes a qué me refiero? Habrías tenido una vida completamente distinta, y quizá serías diferente y, bueno, más feliz. Sé que mi sitio no está en la familia con la que vivo ahora, eso seguro. -Hizo una mueca-. A lo mejor soy la única, no lo sé. ¿Pero realmente crees que tus padres querían adoptar a un bebé? ¿No crees que si hubieran tenido elección habrían tenido un bebé de verdad? O sea, uno propio.

Troy no sabía qué responder, de modo que guardó silencio. Desde la habitación contigua llegó el sonido de una gruesa tos masculina, una garganta que expulsaba flema.

– Joder -musitó bruscamente una voz soñolienta, y los ojos de la muchacha se volvieron hacia el sonido.

– Lo siento por ti -dijo-. Eres un niño. No deberías pasar el rato en un sitio como este.

Y entonces, sin previo aviso, lo besó. Inclinó la cabeza y estampó sus labios sobre los suyos. Troy sintió que su lengua se movía suavemente, como una pequeña sacudida que recorría el contorno de su boca, y se sobresaltó a causa de la sorpresa. Las manos de la chica le sujetaron las mejillas y sus labios se restregaron contra los suyos durante un instante antes de liberarlo.

– Ya está -dictaminó-. Ahora me recordarás.

Eran alrededor de las siete y media de la mañana del sábado cuando emprendió el camino a casa, y todavía podía saborear la opresión sombría y tabacosa de la lengua de Crissy mientras atravesaba a la carrera el paso subterráneo con paredes de cemento húmedo, rezumante y tiznado de herrumbre, dejando atrás el pequeño supermercado abandonado con periódicos encolados en las ventanas y la escuela primaria para dirigirse a las hileras de casitas que componían la calle en la que vivía. Cuando recorría la avenida Deadwood, un perro le ladró desde el otro lado de una verja y un remolque que transportaba a un anciano enjuto con sombrero de vaquero aparcó lentamente junto a la acera. La primavera había sido seca y los patios de las casas ostentaban un tono verde amarillento, el color cansado de los terrones que tapizaban las colinas de la planicie a las afueras del pueblo. San Buenaventura era poco más que una aglomeración de casas y comercios en medio de una llanura agostada con campos de trigo, carreteras asfaltadas y colinas estériles y rocosas. No pensaba en ello a menudo, pero en ese momento se percató de ello: la amplia expansión del mundo más allá de las fronteras, la mujer, la madre en cuyo interior había estado una vez, allí, en alguna parte. Sintió mariposas en el estómago, y se encontró infectado por la tristeza que le había otorgado Crissy con su mirada lenta y sostenida, con el peso de su boca contra la suya. Los latidos de su corazón seguían siendo superficiales, veloces y huecos.

Allí estaba su casa. Con las cortinas corridas. La puerta de pantalla con la moldura de filigrana de aluminio.

Dentro estaba su padre, durmiendo en el sofá. Sus padres habían estado discutiendo de nuevo, y su padre estaba acurrucado bajo una colcha de punto, hecho un ovillo, con un pie desnudo y macilento al descubierto, el semblante severo y tenso apoyado en el brazo del sofá, con el ceño fruncido en sueños. Su cabello se levantaba en tiesos mechones, y sus ojos se movieron bajo los párpados cuando Troy le tapó el pie con la manta.

Amaba a su padre. Eso era lo que tendría que haberle dicho a Crissy. Amaba a su madre, que seguía durmiendo en su habitación. Amaba a Bruce y a Michelle, a toda su gente, a su familia. No deseaba otra vida.

3 6 de enero de 1966

En la residencia para madres solteras, Nora sigue abrigando la esperanza de que el bebé deje de crecer, de que se muera. A su alrededor, el estómago de las chicas se hincha, se tensa, y sus almas se desinflan. Hay un aroma de fruta vieja y eucalipto, una voluminosa televisión que emite un concurso, ¿Cuál es mi frase?, una docena de muchachas impasibles que contemplan la pantalla; algunas fuman cigarrillos, se muerden las uñas y entrelazan las manos en el regazo. Una está tejiendo. Tejiendo. Sus manos se mueven sin interrupción, y la madeja de manta, de jersey o de chal se convierte lentamente, una línea tras otra, en un paño que envuelve el bulto de su vientre. Nora quiere matar a esa chica, cuyo rostro es tan inexpresivo como el de un conejo. O a los famosos radiantes que cuentan chistes mientras ella los mira. O a ella misma.

Recorre el pasillo, camina, se arrastra, con una mano ahuecada bajo el vientre y la otra en la pared. Ni siquiera se nota aún, pero ella se aferra el estómago, vacilante. Siente un cosquilleo, como si una araña estuviera tejiendo una red en su interior, aunque puede que se lo esté imaginando. Las paredes son frías, de yeso tachonado de forúnculos, de colores planos, y ella pasa la mano sobre ellas como si fueran braille para apoyarse al caminar. Hileras de puertas. Sospecha que todas las habitaciones son idénticas, aunque no ha visto la de nadie más. Lo sabe: una cama individual, una mesilla de noche con una lámpara y una biblia, un escritorio con cajones vacíos, un armario en el que cuelgan idénticos camisones baratos de premamá de algodón y poliéster, y una ventana con un árbol desnudo y nevado en el centro.

No es exactamente una prisión, ni un hospital. Una residencia, lo llaman, así como llaman «residencias» a los albergues para viejos y dementes. «La metieron en una residencia», había dicho su padre en una ocasión, refiriéndose a una vecina que había perdido la cabeza con la edad, y ahora la propia Nora se encuentra en uno de esos lugares. Cuidada. Atendida. En ese lugar las puertas de los dormitorios no tienen cerraduras, y la suya ni siquiera se mantiene cerrada, aunque desconoce la causa. La presión del aire, quizá, o el viento, o algo… no tiene forma de averiguarlo, pero a veces, cuando está tendida en la oscuridad, la puerta se abre con un chasquido como si fuera un ojo insomne, y un haz de luz procedente del pasillo cae sobre su rostro. Sucede con tanta frecuencia que ha empezado a reclinar una silla contra el picaporte cuando se acuesta.

En la oscuridad, no puede evitar pensar que se trata de un fantasma. No cree en los fantasmas, exactamente, pero si existieran, abundarían en un lugar semejante. Allí se han suicidado chicas, está segura de ello. Es un lugar sepulcral. Silencioso. Frío. Impregnado de la sensación que se tiene caminando a solas por un parque en las postrimerías del otoño, cuando una hoja se desprende de un árbol y se voltea lentamente hasta caer en el suelo ante ti.

6 de enero de 1966. Es el cuarto día de su estancia en la Casa de la señora Glass, el cuarto día de su cautiverio, y está empezando a comprenderlo. No hay vuelta atrás. Debería haber aceptado ese hecho hace mucho tiempo, pero, por el contrario, continúa negociando con su cuerpo, con Dios, de un modo impreciso, pensando que es posible que haya habido un error. Los largos meses se extienden frente a ella, y parece que ya está enloqueciendo. Allí no hay nada que hacer sino esperar, y una sucesión de meses se proyectan ante ella: junio, le dijeron, probablemente a primeros de junio. Se sienta en una silla junto a la ventana, lee un libro, El coleccionista, de John Fowles. Sabe que no es apropiado: «Un hombre violento y atormentado, y la joven y hermosa aristócrata que ha tomado prisionera», proclama la contracubierta, y el argumento la turba. «Odio el modo en el que he cambiado. Acepto demasiado», declara la mujer, y Nora subraya ese pasaje mientras al otro lado de la ventana pasan relucientes motitas de nieve y en algún lugar al otro lado del pasillo un transistor emite canciones de amor de la AM, y los Monkees cantan l'm a Believer! Ella lee: «Estoy muy lejos de todo. De la normalidad. De la luz. De donde quiero estar». Cierra el libro y se sienta contemplándose los dedos, que no le parecen propios. Es exactamente el libro que no debería leer en ese momento, se dice, aunque pensándolo bien, un libro alegre, escapista y optimista sería aún peor. Si tiene que leer algo, debe ser un libro que verse sobre el sufrimiento.

Piensa en cosas que nunca le contará a nadie, recuerdos desagradables que la estremecen cuando aparecen en su mente.

En una ocasión se propinó un golpe en el estómago con todas sus fuerzas, con la esperanza de desprenderse de ello.

Otra vez se metió algo dentro: una aguja de punto, que es lo que había oído que se usaba. ¿Pero qué, exactamente, debía atrapar con ella? Imaginaba una hebra flotante con un pegote de células y sangre al final. Se enganchaba y se extraía.

En una ocasión quiso probar la lejía, pero fue incapaz de bebérsela.

¿Las demás han hecho cosas parecidas? En ese caso, no hablan de ello. No hablan mucho, esas chicas, como si todas fuesen espías. Sobre todo se miran furtivamente: los cubiertos que arañan los platos, el ruido que hacen al masticar, las voces de la televisión, el gemido leve y privado que emiten las chicas al recorrer el pasillo. ¿Qué hay que decir?

– Esto no es una hermandad -les dice la señora Bibb-. Vamos a reducir la vida social al mínimo, ¿de acuerdo? -Va contra las reglas que las chicas se sienten en las habitaciones de las demás y mantengan conversaciones privadas. Les piden que no revelen el nombre de su ciudad, y es mejor que procuren soslayar su pasado: los padres de sus hijos, los errores que han cometido, las familias a las que han decepcionado. Va contra las reglas que las chicas se digan sus apellidos, y ella sospecha que la mayoría de los nombres de pila también son seudónimos. Como la chica que teje, que asegura que se llama Dominique. Dominique, como el título de la popular canción infantil, la canción de la monja cantarina.

– Oh, no me digas -dice Nora-. Es un nombre poco común. -Y la tejedora baja la mirada. Tiene cejas oscuras que se unen en el centro de su rostro, justo encima del puente de la nariz, y ojos de color chocolate concentrados en el movimiento de las agujas entre sus dedos. Es una chica acostumbrada a las burlas, la clase de chica que aferra fuertemente sus libros frente a ella y se precipita por los pasillos del instituto como si se adentrara en una ventisca. Nora conocía a una chica parecida en Little Bow, una chica llamada Alice, a la que todos consideraban rara. «Piojo», [1] la llamaban; se había hecho una mala permanente y los chicos se sentaban tras ella y le arrojaban mocos al pelo. Los hombres que dejan embarazadas a chicas como Alice o Dominique deben ser absolutamente malvados, decide Nora.

»¿Qué estás tejiendo? -pregunta al fin, pero la muchacha, obstinada, continúa cabizbaja, como hacen las chicas como ella. Alguien, probablemente su madre, les ha enseñado a «sufrir en silencio», les ha enseñado que «los palos y las piedras pueden romperme los huesos, pero las palabras no me hacen daño», les ha enseñado que «se quiere más a una chica discreta». Dominique aprieta los labios cuando Nora la mira.

»Bueno -añade Nora, después de que el silencio se prolongue durante un rato-. Sea lo que sea, es bonito.

– Es una manta -responde al fin Dominique-. No es más que una manta. Hace frío en este lugar.

– Sí -admite Nora-. ¡Va a ser un invierno largo! -exclama, acordándose de un modo desagradable de su padre, con su parloteo alborozado y banal. Por un minuto lo odia, lo echa de menos, lo odia, lo echa de menos, como si estuviese arrojando una moneda al aire o deshojando una flor.

Pasará mucho tiempo antes de que vuelva a ver a su padre. Esa es otra regla: no se permite a los parientes visitar a las chicas en la Casa de la señora Glass, y Nora recuerda los ojos pesarosos y dubitativos de su padre cuando la matrona, la señora Bibb, se lo explicó. La señora Bibb, con su cabello anaranjado, sus pecas y su displicencia jovial y cáustica, es uno de los horrores de una larga lista. Una persona incapaz de un acto cruel o amable, imagina Nora, tan solo de una tibia cortesía. Era terrorífico escuchar su voz dulzona, ¿pero que se le iba a hacer? Nora se mantuvo circunspecta mientras su padre la miraba tímidamente, como si ella pudiera darle un consejo, como si pudiera decirle qué decir o qué pensar.

– Bueno, supongo -dijo, y Nora supuso que esperaba que ella interviniera, que perdiese los nervios y gritase: «¡Papá, no me abandones en este sitio!». Al parecer, la señora Bibb se estaba preparando silenciosamente para una escena semejante.

«¿Cariño? -prosiguió su padre, pero Nora no le respondió. Contempló la tapicería de canalé del sillón en el que había tomado asiento. Él sabía lo que pensaba, sabía cuál era su decisión.

Al principio había abrigado ideas bien distintas.

– Tú dime cómo se llama -le había dicho-. Hablaré con él y cumplirá con su deber. Te lo prometo.

Pero ella meneó la cabeza.

– No -respondió.

Durante un rato, su padre intentó discutir.

– Él también es responsable -le aseguró-. Créeme, querrá saber lo que pasa. Tienes que darle una oportunidad. Crees que lo sabes todo, señorita, pero me parece que la mayoría de hombres piensan que el bebé también es suyo. Los hombres no son tan distintos como a ti te parece.

»Te violó, ¿es eso? -añadió.

»¿Estás protegiendo a alguien? Está casado, ¿verdad? -continuó-. Si aparece por aquí, sabré quién es. Sabré quién es y lo mataré, lo sabes, ¿verdad? No me importa lo que me pase a mí, me meterán en la cárcel, pero lo mataré.

»¿Te ha hecho daño? -le preguntó-. ¿Te ha amenazado? No debes tener miedo de contármelo.

»No hagas nada que vayas a lamentar -le recomendó-. La vida es muy larga, puede que aún no lo sepas.

Por supuesto, esas conversaciones perduran en su mente ahora que se encuentra sola. Su padre dice:

– Déjame ayudarte, nenita. Eres mi hija. Haré cualquier cosa por ti.

Esa es la peor parte, piensa a veces: saber que le ha hecho daño, puede que más que a sí misma. Le duele pensar en él, imaginárselo sentado por las mañanas, inclinado sobre una taza de café en la mesa de la cocina, chupando la mina del lápiz mientras rellena el crucigrama diario del periódico, solo en la casita. Sabe que ya piensa en su bebé, que no lo dejará correr, que lo tendrá presente durante el resto de su vida. Sabe que la frialdad y la obstinación que le ha dedicado serán como una capa que se ha puesto y que ya nunca podrá quitarse.

Pero no puede escoger lo que su padre quiere para ella. A él le encantan los bebés, las familias, la conexión y la estructura, y a ella no. Ella conoce sus historias, los sucesos del pasado que su imaginación ha transformado en pequeñas baratijas por medio de la repetición, las mismas palabras, el mismo brote de emoción (los ojos húmedos, la voz sofocada) en los mismos momentos precisos de la narración de sus relatos sentimentales y tristes. El tren de los huérfanos, cómo lo sacaron de las calles de Nueva York cuando apenas contaba cuatro años y lo destinaron al otro lado del país para que lo adoptasen un granjero desalmado y su esposa, que no deseaban un hijo sino un esclavo; cómo se escapó a la edad de quince años. O su madre, tan hermosa y lozana, casi veinte años más joven, aunque fuesen almas gemelas desde el principio, su linda muchachita siux de ojos castaños, ¿cómo puede vivir sin ella, ahora que está muerta? Y la propia Nora, su bebita, que lo seguía a todas partes, imitando cuanto él hacía, ¡hasta quería ponerse espuma de afeitar y afeitarse de mentira, igual que su papá!

Oh, aquellas historias… cuando cumplió quince años ya eran casi insoportables. Sintió que una ventana hermética y lisa, insensible a la compasión y a la pena, se elevaba en su interior.

– Ya me lo has contado -lo interrumpía suavemente, pero eso no lo detenía.

Allí, en la Casa de la señora Glass, al menos hay silencio. Al menos no hay historias, y ella se alegra, porque no puede transformar lo que le ha ocurrido en un romance. El chico, el padre, casi ha desaparecido de su mente, y solo perdura en la conciencia de su propia estupidez. Pronto el bebé también habrá desaparecido.

Pero hasta entonces, debe haber castigo. Humillación.

Allí, en la Casa de la señora Glass, las llevan de un sitio a otro como si fueran ganado. Bajan mansamente las escaleras en fila india para dirigirse a la cafetería del sótano; se están preparando para descender la colina hasta el pueblo, donde comerán un helado y verán una película. La señora Bibb distribuye «alianzas», cintas de estaño barato con pintura dorada que han de lucir en el dedo corazón de la mano izquierda. Se dice que la residencia da cobijo a madres en ciernes convalecientes. Nadie emplea palabras como «soltera», «bastardo» o «puta». Se fingen ciertos aspectos. Nora observa cómo le entregan un anillo a Dominique, que lo desliza sobre la uña mordisqueada y la fea loma de la falange.

Se ponen en formación. Las llevarán al pueblo por un sendero largo y sinuoso; jóvenes en diversas etapas del embarazo, de sazón, muchachas hinchadas y que se hinchan, desfilando una tras otra desde el umbral de aquel lugar que parece una casa encantada sacada de una película o de un sueño: la Casa de la señora Glass, con las torrecillas de la fachada de tres pisos, los canalones sueltos y la pintura blanca desconchada, el extenso jardín y la verja de hierro forjado con filigranas rematada en aguijones. Si esto fuera una película, el rótulo diría: «Terror». Diría: «Los muertos vivientes salen de la boca del infierno en un torrente interminable».

Se tapa la boca ante la idea, pero no se ríe. Por el contrario, se concentra en el crujido acompasado de la gravilla bajo los pies de Dominique, en sus andares pesados y solemnes, de elegancia bovina. Se concentra en las casas hacinadas al pie de la colina, en el saliente apacible y sucio de un pueblo de pradera, con su heladería, su cine, su modesta oficina de correos, su banco y su gasolinera. Le satisface saber que esos lugares están sufriendo una muerte horrible, que esos pueblos se tambalean, heridos, mientras sus jóvenes los abandonan al dejar el instituto, manando del pueblo como si fueran sangre. Estúpidos, piensa. ¿Qué clase de idiota intenta levantar un pueblo en medio de montículos de arena, de un desierto herboso en el que solo crecen terrones? Son las mismas personas que se complacen fingiendo que los anillos falsos marcan una suerte de diferencia, la calaña que se asoma a la ventana, con honda satisfacción, para contemplar el deambular de las chicas que inundan sus calles. Al cabo de un momento, Nora se quita el anillo del dedo y lo deja caer al suelo. Imagina un leve ping cuando se estrella contra el sendero de gravilla. Se lo figura rodando por un surco de la cuneta, atravesando la maleza seca y el lodo en pos de alguna aventura. Piensa en el hombre de jengibre del cuento: «Corre, corre lo más rápido que puedas, no me puedes atrapar, soy el Hombre de Jengibre».

Si vive lo bastante, su vida tendrá una historia, y esa historia comenzará en este momento. Había una vez una muchacha que no quería tener un hijo, pero lo tuvo. Había una vez un bebé que moraba en el cuerpo de una chica, y ella no podía hacer nada al respecto. Había una vez una chica que creía que su vida sería distinta.

4 4 de junio de 1997

Un niño desaparece del patio trasero de su abuela una mañana de finales de primavera. En un instante está allí: la abuela mira por la ventana mientras lava los platos y lo ve junto a la alambrada cercana al soto de lilas, con las manos entrelazadas a la espalda, hablando solo, tal como le gusta hacer. Y después se esfuma.

Es una mañana apacible y cálida en los albores de junio y el pueblo de San Buenaventura, Nebraska, ha alcanzado su máximo verdor. En julio, las praderas que circundan el ramillete de casas y de árboles del pueblo se habrán difuminado hasta adquirir un bronceado grisáceo, el color del liquen, y hasta los campos de maíz y alfalfa parecerán artificiales, desesperadamente verdes bajo formidables sistemas de riego semejantes a insectos que se pasean por los campos sobre largas piernas de metal. Remolinos de polvo de la altura de una iglesia se alzarán en los campos de rastrojos y se abrirán paso por las carreteras y las autopistas para estrellarse contra los aspersores móviles como si los atacasen. El polvo se posará sobre las hojas húmedas de las cosechas.

Pero esta mañana en particular los días cálidos, secos y desprovistos de lluvia todavía parecen muy lejanos. Es primavera, auténtica y pura. El curso ha concluido. Los niños juegan en los patios y recorren las aceras en bicicleta. Discount City ha dispuesto hileras de piscinas infantiles de tres tamaños de brillantes colores rosas y azules a lo largo de la pared del perímetro. Farmers Co-op exhibe macetas repletas de semillas (de tomateras, pimientos jalapeños, parras de sandías y flores de jardín), extendidas bajo el sol en mesas plegables.

En un día semejante, la abuela no se preocupa especialmente cuando no ve al niño al mirar por la ventana de la cocina. Está jugando, piensa. El chico, Loomis, tiene seis años, y de hecho es una especie de milagro de mesura y educación para tratarse de un niño de finales del siglo XX. Es el tipo de niño que todavía se presenta unte ella de manera consistente para preguntarle: «Abuela, ¿puedo ir al baño?» y que se detiene a constatar la hora en el reloj de muñeca de plástico que le ha regalado su padre porque le gusta acostarse exactamente a las ocho y media. Cuando vuelve a mirar y comprueba que ya no se encuentra junto a la verja no le concede mucha importancia. Es un chico tranquilo, casi distante en sus elaboradas fantasías, y a ella le gusta eso de él. Respeta su noción de intimidad.

Transcurren veinte minutos más. La abuela, Judy, termina los platos del desayuno, los seca y los guarda en un armario. Está viendo con desinterés un viejo musical en una pequeña televisión que ha puesto en la encimera para que le haga compañía. Carrusel muy triste. «You'll Never Walk Alone», canta una mujer, y ella frunce los labios para contener un brote de emoción sentimental.

Hoy está cansada; no ha dormido bien. De un tiempo a esta parte la importunan extrañas fluctuaciones del pulso cuando se acuesta, y después, cuando sus latidos dejan de acelerarse y empieza a cabecear, su corazón parece detenerse. Es como si el cuerpo hubiese olvidado de pronto que es necesario seguir bombeando sangre, y vuelve en sí con un espasmo, como un corcho que emerge desde el fondo de un cubo lleno de agua.

Le sucede de manera irregular, pero la noche anterior se ha asustado terriblemente y ha deambulado con cautela por la cocina con una taza de Ovaltine caliente, preguntándose si le pasaba algo malo. Los médicos lo achacarían a su peso, pensó. La presión sanguínea, probablemente; se había librado hasta ahora, pero imaginaba frente a ella toda una serie de ajustes: píldoras, dietas y análisis. Daría comienzo el ritual paulatino y fútil de mantener su propia mortalidad a raya. Lo había presenciado cuando le sucedió a su propia madre, cómo el mantenimiento de la salud había empezado a ocupar una parte cada vez mayor de su vida cotidiana, hasta que la mayoría de sus horas de vigilia se consumieron en una suerte de interminable partido de tenis con su propio cuerpo. Evitaba una cosa y la pelota volvía silbando sobre la red: un resfriado al que no lograba sobreponerse, otro órgano que fallaba, otra extremidad que le costaba mover, o le dolía. Al final su madre murió de herpes, una dolencia ridícula, de connotaciones casi cómicas, que la había derrotado sencillamente gracias a la debilidad de su sistema inmunológico.

Judy había estado pensando en ello, merodeando por la casa sumida en tinieblas, cuando percibió un sonido procedente del exterior: un tañido, el eco tenue de una tinaja que rueda sobre una superficie sólida. Al principio creyó que se trataba de una voz áspera y chillona, semejante a la de su madre en sus últimos años, y sintió un escalofrío. Vio a un mapache al otro lado de la ventana. Cuando encendió la luz del porche este se incorporó, mientras sostenía las patas anteriores contra el pecho como si fueran brazos atrofiados, encorvado y encogido. Sus ojos centellearon y cuando Judy abrió la puerta de pantalla para espantarla la criatura la contempló como un anciano malévolo y senil, como uno de esos viejos que te acechan coléricos desde su silla de ruedas cuando pasas a su lado en el sanatorio. El mapache abandonó abruptamente su posición erecta y se dirigió trotando a un rincón del patio. A cuatro patas, el animal parecía grotescamente abotargado al mecerse sus generosos cuartos traseros mientras corría. Judy vio cómo se deslizaba con facilidad a través de un hueco al pie de la verja, cerca del soto de lilas, y se esfumaba.

Esa es la imagen que se le presenta cuando abre la puerta trasera para llamar a Loomis. Una imagen de la criatura que trota contoneándose hasta los arbustos como si fuera una persona terriblemente drogada que trata de arrastrarse con celeridad. Su cuerpo era demasiado lento y confiado como para expresar terror, pero ella notaba que en realidad estaba desesperada.

– Loomis -dice, y por un segundo le parece atisbar un destello de movimiento, una cola, una franja de piel oscura que desaparece bajo el follaje de las lilas.

Al principio, la imagen la desconcierta. De hecho se estremece, una sombra se proyecta sobre su nuca, y a continuación se enfrenta al patio vacío.

– ¿Loomis? -repite, vacilante.

El patio que hay detrás de la casa de Judy no es propicio para que se oculte una persona. Se trata de un cuadrado sencillo, una cuidada extensión de hierba con dientes de león y tréboles confinada por una alambrada metálica. En el rincón del noroeste hay un soto de lilas a punto de marchitarse; al este, siguiendo la pared del garaje, se encuentra su huertecito: dos tomateras, otras tantas calabaceras, cuatro hileras de alubias amarillas y una mata de melones con la que está experimentando. Hay malvarrosas a lo largo del ala de la casa. Pero sobre todo es un patio abierto. Hay juguetes de Loomis diseminados por allí: un muñeco de Batman, una pelota de goma azul con rayas amarillas y una bolsa de plástico llena de figuritas de dinosaurios, soldados y cochecitos de juguete.

– ¿Loomis? -insiste. Sufre una momentánea desorientación cuando vuelve a contemplar el patio y se dice que debe hallarse allí de algún modo, que sufre algún problema de percepción, de visión.

Puede que haya escalado la alambrada, supone, aunque parece muy impropio de él. Quizás arrojase algo por encima accidentalmente y fuese a recuperarlo. El alambre de la verja se entrecruza en un diseño de diamante, de modo que le resultaría bastante sencillo encajar las zapatillas deportivas en los agujeros para encaramarse hasta el otro lado. Parece una estupidez, pues no es un niño especialmente atlético ni aventurero, ni propenso a escaparse.

Sin embargo, Judy atraviesa el patio para dirigirse al extremo norte de la alambrada, restallando las sandalias bajo los pies desnudos sobre la hierba tibia. Allí está el angosto callejón que separa la parte posterior de las casas de su manzana de las que contornean la manzana del norte, dotado de la anchura precisa para que el camión de la basura lo atraviese torpemente los lunes por la mañana emitiendo pitidos. Mira a derecha e izquierda; nada, solo cubos de basura de diversas formas y tamaños, de plástico y de metal ondulado, algunos acompañados de bolsas de basura llenas. Maleza que despunta entre las grietas del pavimento. Árboles y postes telefónicos cuyas ramas y cables se interconectan. En el extremo más alejado, allí donde la boca del callejón desemboca en la calle, pasa un camión rojo para seguidamente esfumarse. Ni rastro de Loomis.

Por primera vez desde hace muchos años, es consciente del aspecto que puede presentar el mundo a los ojos de un niño pequeño. Su extensión, la forma en la que un callejón ordinario se puede figurar un túnel misterioso y las alambradas traseras y las puertas de las casas poseen una cualidad remota y descuidada. Advierte (o mejor dicho, recuerda) la estrecha franja de espacio que discurre entre la verja y la parte de atrás del garaje: otro túnel, pero este no parece maniobrable ni siquiera para un niño, puesto que hay una pila de troncos, despojos de un árbol viejo que taló hacía varios años. Por alguna razón debió pensar que la madera sería de utilidad, aunque ya no recuerda la razón. Ahora está moteado de liquen y de hongos de repisa, húmedos, podridos, tal vez llenos de termitas y de hormigas.

– ¡Loomis! -exclama, alzando la voz por primera vez, pues ya no le avergüenza que los vecinos la oigan. Se concede un alarido:

»¡Loomis! ¿Dónde estás? -Y el perro de los vecinos de la izquierda empieza a ladrar desde el patio. Loomis nunca habría ido allí, por supuesto. Odia y teme al perro, un pitbull llamado Pluto, gruñón y musculado. Pero Judy se dirige al pie de la verja y se asoma al otro lado, y Pluto se abalanza contra ella. Está atado al tendedero y la argolla de la correa produce un sonido hueco al recorrer la extensión de la cuerda, como el de una canica que rueda por una tubería. Cuando la ve, Pluto emite una serie de furiosos ladridos territoriales, con las orejas replegadas a la vez que despide un fulgor ultrajado por los ojos.