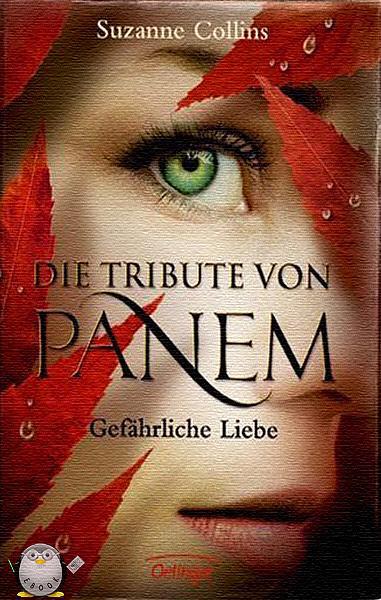

Gefaehrliche Liebe

Book Jacket

Series: Die Tribute von Panem [2]

Tags: Roman

Die siebzehnjährige Katniss hat die grausamen Hungerspiele überlebt, zusammen mit ihrem Freund Peeta. Das bedeutet ein eigenes Haus in ihrem Heimatdistrikt 12, außerdem genug zu essen für ihre Familien. Aber all das kann Kat nur kurz genießen: Sie muss als Siegerin öffentlich für das verhasste Kapitol posieren und weiter mit Peeta das Liebespaar spielen. Auf der Tour der Sieger durch die unterjochten Distrikte werden die beide Zeugen von brutaler Gewalt, aber sie entdecken auch Anzeichen für einen Aufstand. Und dann schlägt das Kapitol mit voller Wucht zu: Um jeden Widerstand zu brechen, werden die Teilnehmer der diesjährigen Hungerspiele aus den Reihen aller früheren Sieger ausgelost – und Kat und Peeta müssen zurück in die Arena. Gegen zweiundzwanzig erfahrene Kämpfer treten sie an, aber mit gegenteiligen Zielen: Während Peeta Kat schützen will, wird Kat diesmal alles tun, damit Peeta überlebt. Allerdings haben sie beide keine Ahnung davon, was inzwischen hinter den Kulissen geschieht … Mit dem ersten Teil ihrer „Tribute“-Trilogie, Die-Tribute-Panem-Tödliche-Spiele, ist Suzanne Collins bereits ein Weltbestseller gelungen. Kann da der zweite Band in der nun schon bekannten Panem-Welt ebenso spannend, aufregend und überraschend sein? Er kann. Das liegt vor allem an Kat, der wunderbaren Heldin dieser Geschichte. Aber auch daran, dass die Autorin immer wieder unglaubliche, aber dennoch glaubwürdige Wendungen aus dem Hut zaubert. Das einzige Problem bei diesem Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen kann, wenn man sich einmal festgelesen hat: Das vorläufige Ende stellt alles auf den Kopf – und wie es weitergeht, erfahren wir erst im dritten Band!

Suzanne Collins

Die Tribute von PANEM

Gefährliche Liebe

Roman

Deutsch von Sylke Hachmeister und Peter Klöss

Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Hunger Games. Catching Fire«

TUX - ebook 2010

Band 1: Die Tribute von Panem. Tödliche Spiele

Band 2: Die Tribute von Panem. Gefährliche Liebe

Die Tribute von PANEM

Gefährliche Liebe

Teil 1

Der Funke

1

Ich halte die Thermoskanne in der Hand, obwohl sich die Wärme des Tees längst in der eisigen Luft verflüchtigt hat. Meine Muskeln sind vor Kälte ganz starr. Wenn jetzt ein Rudel wilder Hunde auftauchen würde, stünden die Chancen, dass ich auf dem Baum wäre, ehe sie mich angreifen, nicht besonders gut. Ich müsste eigentlich aufstehen, herumlaufen und die Steifheit aus den Gliedern vertreiben. Stattdessen sitze ich da, reglos wie der Stein unter mir, während das Morgenlicht allmählich durch den Wald bricht. Gegen die Sonne kann ich nichts ausrichten. Ich kann nur hilflos zusehen, wie sie mich in einen Tag hineinzieht, vor dem mir seit Monaten graut.

Gegen Mittag werden sie alle in mein neues Haus im Dorf der Sieger einfallen. Reporter und Kamerateams aus dem Kapitel werden nach Disktrikt 12 kommen und auch Effie Trinket, meine alte Betreuerin, wird da sein. Ich überlege, ob Effie wohl immer noch die alberne rosa Perücke trägt oder ob sie extra für die Tour der Sieger eine andere künstliche Farbe zur Schau trägt. Und noch mehr Menschen werden auf mich warten. Eine Gruppe von Dienern, die mich während der langen Zugfahrt rundum versorgen. Ein Vorbereitungsteam, das mich für die öffentlichen Auftritte zurechtmacht. Und mein Stylist und Freund Cinna, der die hinreißenden Kostüme entworfen hat, dank deren das Publikum bei den Hungerspielen überhaupt erst auf mich aufmerksam geworden ist.

Ginge es nach mir, würde ich versuchen, die Hungerspiele aus meiner Erinnerung zu streichen. Nie mehr davon sprechen. So tun, als wären sie nur ein schlimmer Traum gewesen. Doch die Tour der Sieger macht das unmöglich. Das Kapitol hat sie, strategisch günstig, fast genau zwischen den jährlichen Spielen eingeplant, damit das Grauen frisch und lebendig bleibt. Nicht nur, dass sie die Bewohner der Distrikte dazu zwingen, sich jedes Jahr wieder an den eisernen Griff des Kapitols zu erinnern - wir müssen ihn auch noch feiern. Und in diesem Jahr bin ich einer der Stars der Show. Ich werde von einem Distrikt zum anderen reisen müssen, vor der jubelnden Menge stehen, die mich insgeheim verabscheut, ich werde den Familien ins Gesicht sehen müssen, deren Kinder ich getötet habe …

Die Sonne steigt beharrlich weiter, also zwinge ich mich aufzustehen. Meine Gelenke rebellieren, und mein linkes Bein war so lange eingeschlafen, dass ich einige Minuten auf und ab gehen muss, bis ich wieder Gefühl darin habe. Ich war drei Stunden im Wald, aber da ich nicht ernsthaft versucht habe, etwas zu jagen, kann ich keinen Erfolg vorweisen. Für meine Mutter und meine kleine Schwester Prim ist das auch nicht mehr nötig. Sie können es sich jetzt leisten, Fleisch beim Metzger in der Stadt zu kaufen, auch wenn es keinem von uns besser schmeckt als frisches Wild. Doch mein bester Freund Gale Hawthorne und seine Familie sind auf frische Beute angewiesen und ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich mache mich auf den Weg, eineinhalb Stunden dauert es, unsere Fallen abzulaufen. Als wir noch zur Schule gingen, hatten wir nachmittags Zeit, gemeinsam die Fallen abzulaufen, zu jagen und zu sammeln, und waren immer noch rechtzeitig zum Tauschen auf dem Markt. Aber jetzt, da Gale im Kohlebergwerk arbeitet und ich den ganzen Tag nichts zu tun habe, habe ich diese Aufgabe übernommen.

In diesem Augenblick hat Gale schon beim Bergwerk gestempelt, ist mit dem Förderkorb in schwindelerregende Tiefen gefahren und schlägt die Kohle aus der Erde. Ich weiß, wie es dort unten zugeht. Jedes Jahr in der Schule mussten wir mit der Klasse die Bergwerke besichtigen, das war Teil des Unterrichts. Als ich noch klein war, war es nur unangenehm. Die klaustrophobischen Tunnel, die schlechte Luft, die erstickende Dunkelheit von allen Seiten. Doch nachdem mein Vater und einige andere Bergarbeiter bei einer Explosion ums Leben gekommen waren, konnte ich mich kaum noch überwinden, den Förderkorb zu betreten. Der jährliche Ausflug wurde für mich zum Horrortrip. Zweimal wurde mir vorher so übel, dass meine Mutter mich zu Hause behielt, weil sie dachte, ich hätte die Grippe.

Ich denke an Gale, der nur im Wald richtig lebendig ist, im Wald mit der frischen Luft, der Sonne und dem sauberen Wasser. Ich weiß nicht, wie er das aushält. Oder … doch, ich weiß es. Er hält es aus, weil er nur so für seine Mutter und seine beiden jüngeren Brüder und die Schwester sorgen kann. Und hier sitze ich mit einem Haufen Geld, mehr als genug für unsere beiden Familien, und er weigert sich, auch nur das kleinste bisschen anzunehmen. Selbst das Fleisch von mir zu nehmen, kostet ihn Überwindung, obwohl er ganz bestimmt für meine Mutter und Prim gesorgt hätte, wenn ich bei den Spielen getötet worden wäre. Ich sage ihm, dass er mir damit einen Gefallen tut und dass es mich verrückt machen würde, den ganzen Tag herumzusitzen. Trotzdem bringe ich das Fleisch nie vorbei, wenn er zu Hause ist. Was kein Problem ist, da er täglich zwölf Stunden arbeitet.

Ich bekomme Gale jetzt nur noch sonntags zu Gesicht, wenn wir uns im Wald treffen, um gemeinsam zu jagen. Das ist immer noch der beste Tag der Woche, aber nicht mehr so wie früher, als wir uns alles erzählen konnten. Selbst das haben die Spiele kaputt gemacht. Ich hoffe immer noch, dass wir eines Tages wieder so ungezwungen zusammen sein können, doch im Grunde weiß ich, dass das nicht geht. Es gibt kein Zurück.

Die Fallen bringen gute Beute - acht Kaninchen, zwei Eichhörnchen und einen Biber, der in ein Drahtgeflecht geschwommen ist, das Gale erfunden hat. Im Fallenstellen ist er einfach genial. Er befestigt sie an heruntergebogenen jungen Bäumen, sodass Raubtiere nicht an die Beute herankommen, er tarnt feine Auslösemechanismen mit schweren Ästen und webt undurchdringliche Reusen zum Fangen von Fischen. Während ich durch den Wald gehe und jede Falle sorgfältig wieder aufstelle, weiß ich, dass mein Blick für die Balance nie an seinen heranreichen wird, an seinen Instinkt dafür, wo das Beutetier den Weg kreuzt. Das ist mehr als Erfahrung. Er ist ein Naturtalent. So wie ich noch bei fast völliger Dunkelheit auf ein Tier zielen und es mit einem einzigen Pfeil treffen kann.

Als ich wieder an dem Maschendrahtzaun bin, der Distrikt 12 umgibt, steht die Sonne schon recht hoch am Himmel. Wie immer lausche ich kurz, doch kein verräterisches Summen von elektrischem Strom ist zu hören. Eigentlich hört man es fast nie, obwohl der Zaun rund um die Uhr unter Strom stehen müsste. Ich zwänge mich durch die Lücke unter dem Zaun und komme auf der Weide heraus, nur einen Steinwurf von zu Hause entfernt. Meinem alten Zuhause. Wir dürfen es behalten, weil es offiziell für meine Mutter und meine Schwester bestimmt ist. Wenn ich jetzt tot umfallen würde, müssten sie dorthin zurückkehren. Doch zurzeit sind sie beide glücklich im neuen Haus im Dorf der Sieger untergebracht, und ich bin die Einzige, die das gedrungene Häuschen benutzt, in dem ich aufgewachsen bin. Für mich ist es mein eigentliches Zuhause.

Jetzt gehe ich dorthin, um mich umzuziehen. Tausche die alte Lederjacke meines Vaters gegen einen feinen Wollmantel, der mir an den Schultern immer zu eng vorkommt. Die weichen, ausgetretenen Jagdstiefel gegen ein Paar teurer, maschinell gefertigter Schuhe, die meine Mutter für jemanden in meiner Stellung angemessener findet. Pfeil und Bogen habe ich in einem hohlen Baumstamm im Wald verstaut. Obwohl die Zeit drängt, setze ich mich für ein paar Minuten in die Küche. Sie wirkt verlassen ohne Feuer im Herd und ohne Tischtuch. Ich trauere meinem alten Leben nach. Wir kamen kaum über die Runden, aber ich wusste, wohin ich gehörte, ich wusste, wo mein Platz in dem festen Gefüge unseres Lebens war. Ich würde gern dorthin zurückkehren, im Nachhinein kommt es mir so sicher vor im Vergleich zu jetzt, da ich so reich bin und so verhasst bei den Machthabern im Kapitol.

Ein Maunzen an der Hintertür lässt mich aufhorchen. Ich mache auf, und da steht Butterblume, Prims räudiger alter Kater. Ihm gefällt das neue Haus so wenig wie mir, und wenn meine Schwester in der Schule ist, verzieht er sich immer. Wir konnten uns nie besonders gut leiden, doch die Abneigung gegen das neue Haus verbindet uns. Ich lasse ihn herein, gebe ihm ein Stück Biberfett und kraule ihn sogar ein bisschen zwischen den Ohren. »Du bist hässlich, das weißt du, oder?«, sage ich. Butterblume stupst gegen meine Hand, er will weiter gestreichelt werden, aber wir müssen los. »Na komm.« Ich hebe ihn mit einer Hand hoch, greife mit der anderen meine Jagdtasche und nehme beide mit hinaus auf die Straße. Der Kater befreit sich mit einem Satz und verschwindet unter einem Busch.

Die Schuhe drücken an den Zehen, während ich über den Ascheweg gehe. Ich nehme die Abkürzung durch kleine Gassen und Hintergärten und bin im Nu bei Gales Haus. Seine Mutter Hazelle steht am Waschbecken in der Küche und sieht mich durchs Fenster. Sie trocknet sich die Hände an der Schürze und kommt an die Tür.

Ich kann Hazelle gut leiden. Habe Hochachtung vor ihr. Bei der Explosion, die meinen Vater das Leben kostete, starb auch ihr Mann, und sie blieb mit drei Jungen zurück und einem Baby im Bauch, das jeden Tag zur Welt kommen konnte. Keine Woche nach der Geburt zog sie schon durch die Straßen und suchte Arbeit. Der Bergbau kam nicht infrage, schließlich musste sie für das Baby sorgen, doch es gelang ihr, Arbeit als Wäscherin für einige Kaufleute aus der Stadt zu bekommen. Im Alter von vierzehn wurde Gale, ihr ältester Sohn, der Haupternährer der Familie. Er hatte sich bereits für Tesserasteine eintragen lassen, das bescherte ihnen eine bescheidene Ration an Getreide und Öl im Tausch dafür, dass sein Name mehrfach in die Lostrommel für die Ziehung der Tribute wanderte. Hinzu kam, dass er auch damals schon ein geschickter Fallensteller war. Aber das allein hätte nicht ausgereicht, um eine fünfköpfige Familie zu ernähren, und so schrubbte Hazelle sich die Finger auf dem Waschbrett wund bis auf die Knochen. Im Winter waren ihre Finger immer so rot und rissig, dass sie beim geringsten Anlass anfingen zu bluten. Das wäre immer noch so, hätte meine Mutter nicht eine spezielle Salbe dagegen entwickelt. Doch Hazelle und Gale sind entschlossen, den anderen Kindern, dem zwölfjährigen Rory, dem zehnjährigen Vick und der sechsjährigen Posy, die Tesserasteine zu ersparen.

Hazelle lächelt, als sie die Beute sieht. Sie packt den Biber am Schwanz und wiegt ihn in der Hand. »Das gibt einen schönen Eintopf.« Anders als Gale hat sie kein Problem mit unserem Jagdabkommen.

»Hat auch einen schönen Pelz«, sage ich. Es ist tröstlich, hier bei Hazelle zu sein. Über die Vorzüge der Beute zu sprechen wie eh und je. Sie schenkt mir einen Becher Kräutertee ein und ich lege dankbar meine eiskalten Hände darum. »Weißt du, als ich von der Jagd kam, dachte ich mir, ich könnte doch Rory ab und zu mal mitnehmen. Nach der Schule. Könnte ihm beibringen, wie man mit Pfeil und Bogen umgeht.«

Hazelle nickt. »Das war gut. Gale würde ja gern, aber er hat nur die Sonntage, und ich glaub, die hält er sich lieber für dich frei.«

Ich kann nichts dagegen tun, dass meine Wangen flammend rot werden. Das ist natürlich albern. Kaum jemand kennt mich besser als Hazelle. Sie weiß, wie ich mit Gale verbunden bin. Bestimmt haben viele Leute geglaubt, wir würden später einmal heiraten, auch wenn ich nie daran gedacht habe. Doch das war vor den Spielen. Bevor mein Mittribut Peeta Mellark verkündet hat, er sei unsterblich in mich verliebt. Unsere Liebesgeschichte wurde in der Arena zu unserer wichtigsten Überlebensstrategie.

Allerdings war es für Peeta nicht bloß eine Strategie. Was es für mich war, weiß ich nicht so genau. Aber dass es für Gale eine einzige Qual war, das weiß ich inzwischen. Meine Brust schnürt sich zusammen, als ich daran denke, dass Peeta und ich auf der Tour der Sieger wieder als Liebespaar auftreten müssen.

Ich stürze den Tee hinunter, obwohl er zu heiß ist, und schiebe schnell den Stuhl zurück. »Ich muss jetzt los. Muss mich für die Kameras herrichten.«

Hazelle umarmt mich. »Genieß das Essen.«

»Ganz bestimmt«, sage ich.

Als Nächstes mache ich auf dem Hob halt, wo ich früher den meisten Handel getrieben habe. Vor langer Zeit wurde im Hob Kohle gelagert, später dann wurde er zum Treffpunkt für zwielichtige Geschäfte, bis schließlich ein richtiger Schwarzmarkt entstand. Er zieht kriminelle Elemente an und deshalb gehöre ich wohl auch dorthin. Wer in den Wäldern um Distrikt 12 herum jagt, bricht mindestens ein Dutzend Gesetze und riskiert die Todesstrafe.

Auch wenn sie es nie erwähnen, verdanke ich den Leuten vom Schwarzmarkt eine Menge. Gale hat mir erzählt, dass Greasy Sae, die alte Frau, die Suppe verkauft, während der Spiele eine Sammlung für Peeta und mich ins Leben gerufen hat. Sie sollte eigentlich auf den Schwarzmarkt beschränkt sein, doch viele Leute hörten davon und steuerten etwas bei. Ich weiß nicht genau, wie viel es war, und die Preise für die Sponsorengeschenke in der Arena waren unglaublich hoch. Doch soweit ich weiß, hat es mir das Leben gerettet.

Es ist immer noch merkwürdig, den Eingang mit einer leeren Jagdtasche zu betreten, ohne etwas zum Tauschen, und stattdessen den schweren Geldbeutel an der Hüfte zu spüren. Ich versuche, so viele Stände wie möglich zu besuchen und meine Einkäufe gleichmäßig zu verteilen: Kaffee, Brötchen, Eier, Garn und Öl. Schließlich kommt mir noch die Idee, drei Flaschen klaren Schnaps bei einer einarmigen Frau namens Ripper zu kaufen. Sie war Opfer eines Bergwerksunfalls und clever genug, sich trotzdem durchzuschlagen.

Der Schnaps ist nicht für meine Familie bestimmt, sondern für Haymitch, der bei den Spielen Peetas und mein Mentor war. Haymitch ist mürrisch, grob und meistens betrunken. Aber er hat ganze Arbeit geleistet - mehr als das, denn zum ersten Mal in der Geschichte der Spiele durften zwei Tribute gewinnen. Also ganz gleich, wie Haymitch ist, ich habe auch ihm viel zu verdanken. Und zwar für den Rest meines Lebens. Ich besorge den Schnaps, weil er vor ein paar Wochen mal keinen mehr hatte und es auch keinen zu kaufen gab, woraufhin er Entzugserscheinungen bekam. Er zitterte und schrie irgendwelche schrecklichen Erscheinungen an, die nur er sehen konnte. Prim erschrak zu Tode, und mir machte es, ehrlich gesagt, auch keinen Spaß, ihn so zu sehen. Seitdem horte ich das Zeug sozusagen, für den Fall, dass es mal wieder einen Engpass geben sollte.

Cray, der Oberste Friedenswächter, runzelt die Stirn, als er mich mit den Flaschen sieht. Er ist ein älterer Mann mit ein paar silbernen Haarsträhnen, die er schräg über den knallroten Kopf gekämmt hat. »Das Zeug ist zu stark für dich, Mädchen.« Er muss es ja wissen. Abgesehen von Haymitch trinkt Cray mehr als alle, die ich kenne.

»Ach, meine Mutter braucht es für ihre Medizin«, sage ich leichthin.

»Tja, damit kann man alles abtöten«, sagt er und knallt eine Münze für eine Flasche auf den Tresen.

Als ich zu Greasy Saes Stand komme, hieve ich mich auf den Tresen und bestelle etwas Suppe, die nach einer Mischung aus Flaschenkürbis und Bohnen aussieht. Während ich esse, kommt ein Friedenswächter namens Darius und bestellt auch eine Portion. Von den Gesetzeshütern ist er mir noch der liebste. Er ist nicht so ein Wichtigtuer und meistens zu einem Spaß aufgelegt. Er dürfte in den Zwanzigern sein, sieht jedoch kaum älter aus als ich. Irgendetwas an seinem Lächeln und seinen roten Haaren, die in alle Richtungen abstehen, lässt ihn jungenhaft wirken.

»Müsstest du nicht schon im Zug sitzen?«, fragt er.

»Ich werde um zwölf abgeholt«, sage ich.

»Müsstest du nicht besser aussehen?«, fragt er flüsternd, aber so, dass es jeder hören kann. Obwohl ich nicht in der Stimmung bin, muss ich über seine Neckerei lächeln. »Vielleicht eine Schleife im Haar oder so?« Er zieht kurz an meinem Zopf und ich schiebe seine Hand weg.

»Keine Sorge. Wenn sie mit mir fertig sind, wirst du mich nicht wiedererkennen«, sage ich.

»Gut«, sagt er. »Zeig zur Abwechslung mal ein bisschen Stolz auf deinen Distrikt, Miss Everdeen. Hm?« Er schaut Greasy Sae im Spaß missbilligend an und schüttelt den Kopf, dann geht er zu seinen Freunden.

»Die Suppenschale krieg ich aber wieder!«, ruft Greasy Sae ihm nach, aber sie lacht dabei, deshalb klingt es nicht besonders streng. »Kommt Gale dich verabschieden?«, fragt sie mich.

»Nein, er stand nicht auf der Liste«, sage ich. »Aber ich hab ihn Sonntag gesehen.«

»Ach, ich hätte gedacht, dass er auf der Liste steht. Wo er doch dein Cousin ist«, sagt sie ironisch.

Das ist ein weiterer Teil der Lügengeschichte, die sie sich im Kapitol ausgedacht haben. Als Peeta und ich bei den Hungerspielen unter die letzten acht kamen, wurden Reporter losgeschickt, die persönliche Geschichten über uns bringen sollten. Als sie nach meinen Freunden fragten, haben alle auf Gale verwiesen. Aber das konnten sie nicht schreiben, denn in der Arena spielte ich ja die Liebesgeschichte, und da konnte ich nicht Gale als besten Freund haben. Er sah zu gut aus, zu männlich, und er war kein bisschen bereit, für die Kameras zu lächeln und den netten Jungen von nebenan zu spielen. Und wir sehen uns tatsächlich ganz schön ähnlich. Wir haben das typische Aussehen des Saums. Dunkle glatte Haare, olivfarbene Haut. Also hat irgendein Schlaukopf ihn zu meinem Cousin ernannt. Ich wusste nichts davon, bis wir wieder zu Hause waren, auf dem Bahnsteig, und meine Mutter sagte: »Deine Cousins können es kaum erwarten, dich wiederzusehen!« Da drehte ich mich um und sah Gale und Hazelle und die Kinder - was blieb mir anderes übrig, als mitzuspielen?

Greasy Sae weiß, dass wir nicht verwandt sind, aber selbst manche Leute, die uns schon jahrelang kennen, scheinen es vergessen zu haben.

»Ich kann es kaum erwarten, es hinter mir zu haben«, flüstere ich.

»Ich weiß«, sagt Greasy Sae. »Aber du musst da durch, um es hinter dir zu haben. Also sieh zu, dass du nicht zu spät kommst.«

Als ich mich auf den Weg zum Dorf der Sieger mache, fängt es ein wenig an zu schneien. Das Dorf liegt nur einen knappen Kilometer von dem Platz im Stadtzentrum entfernt, aber es scheint wie eine völlig andere Welt.

Es ist eine eigene kleine Gemeinde, die um eine schöne Grünfläche herum errichtet wurde, dazwischen blühende Sträucher. Zwölf Häuser, jeweils so groß, dass zehn von der Sorte hineinpassen würden, in der ich aufgewachsen bin. Neun davon stehen leer, wie immer schon. Die drei, die bewohnt sind, gehören Haymitch, Peeta und mir.

Die Häuser, in denen meine Familie und Peeta leben, haben eine warme, lebendige Ausstrahlung. Licht hinter den Fenstern, Rauch aus dem Schornstein, leuchtende Maisbüschel, mit denen der Eingang zum bevorstehenden Erntefest geschmückt ist. Haymitchs Haus dagegen wirkt, obwohl der Hausmeister sich um alles kümmert, trostlos und verwahrlost. Vor der Haustür mache ich mich auf den Dreck gefasst, der mich drinnen erwartet.

Unwillkürlich rümpfe ich die Nase. Haymitch weigert sich, jemanden zum Saubermachen hineinzulassen, und er selbst putzt nicht gerade gründlich. Im Lauf der Jahre haben sich die Gerüche von Schnaps und Erbrochenem, gekochtem Kohl und angebranntem Fleisch, ungewaschenen Kleidern und Mäusedreck zu einem Gestank vermischt, der mir die Tränen in die Augen treibt. Ich bahne mir einen Weg durch weggeworfene Verpackungen, Glasscherben und Knochen bis zu der Stelle, wo Haymitch normalerweise zu finden ist. Er sitzt am Küchentisch, die Arme über die Holzplatte ausgebreitet, das Gesicht in einer Schnapspfütze, und schnarcht, was das Zeug hält.

Ich rüttele ihn an der Schulter. »Aufstehen!«, sage ich laut, denn inzwischen weiß ich, dass man ihn auf die sanfte Tour nicht wach bekommt. Für einen Moment setzt sein Schnarchen aus, wie ein kurzes Zögern, dann geht es wieder los. Ich rüttele ihn fester. »Aufstehen, Haymitch! Heute beginnt die Tour der Sieger!« Mit Gewalt öffne ich das Fenster und sauge die frische Luft tief ein. Dann stapfe ich durch den Müll auf dem Boden, fördere eine Kaffeekanne aus Blech zutage und fülle sie am Waschbecken mit Wasser. Der Ofen ist noch nicht ganz aus, und ich schaffe es, den wenigen glühenden Kohlen eine Flamme zu entlocken. Ich schütte Kaffeepulver in die Kanne, so viel, dass es auf jeden Fall ein gutes, starkes Gebräu ergibt, und stelle sie zum Kochen auf den Ofen.

Haymitch ist immer noch weggetreten. Da alles andere nichts genützt hat, fülle ich eine Schale mit eiskaltem Wasser, kippe sie ihm über den Kopf und bringe mich in Sicherheit. Er stößt einen kehligen, animalischen Laut aus. Er springt auf, wobei der Stuhl drei Meter nach hinten fliegt, und schwingt ein Messer. Ich hatte vergessen, dass er immer mit dem Messer in der Hand schläft. Ich hätte es ihm aus der Hand nehmen sollen, aber ich hatte zu vieles zu bedenken. Er flucht wie ein Kesselflicker und schlägt mehrmals um sich, ehe er zu sich kommt. Mit dem Hemdsärmel wischt er sich über das Gesicht und dreht sich dann zu mir um. Ich hocke auf dem Fenstersims, für den Fall, dass ich schnell Reißaus nehmen muss.

»Was soll das?«, fährt er mich an.

»Du hast gesagt, ich soll dich wecken, eine Stunde bevor die Kameras kommen«, erkläre ich. »Was?«, sagt er. »Es war deine Idee«, sage ich.

Jetzt scheint er sich zu erinnern. »Wieso bin ich klatschnass?«

»Ich hab dich nicht wach gekriegt«, sage ich. »Hey, wenn du verhätschelt werden willst, musst du Peeta fragen.«

»Was soll er mich fragen?« Beim bloßen Klang seiner Stimme bekomme ich im Bauch einen Knoten aus lauter unangenehmen Gefühlen: schlechtes Gewissen, Trauer, Angst. Und Sehnsucht. Ich kann ruhig zugeben, dass die auch hineinspielt. Aber gegen die anderen Gefühle hat sie keine Chance.

Ich schaue Peeta an, während er zum Tisch kommt. Die Sonnenstrahlen fangen sich im glitzernden Schnee in seinem blonden Haar. Er sieht stark und gesund aus, so ganz anders als der kranke, halb verhungerte Junge, den ich aus der Arena kenne, und sein Hinken fällt kaum noch auf. Er legt ein frisch gebackenes Brot auf den Tisch und hält Haymitch die Hand hin.

»Ob du mich wecken kannst, ohne dass ich mir eine Lungenentzündung hole«, sagt Haymitch und gibt Peeta das Messer. Er zieht sein dreckiges Hemd aus, sodass ein nicht minder dreckiges Unterhemd zum Vorschein kommt, und reibt sich mit einem trockenen Zipfel ab.

Peeta lächelt und spült Haymitchs Messer mit klarem Schnaps aus einer Flasche ab, die auf dem Boden steht. Er wischt das Messer am Hemd sauber und schneidet das Brot in Scheiben. Peeta versorgt uns alle mit frischen Backwaren. Ich jage. Er backt. Haymitch trinkt. Jeder von uns beschäftigt sich auf seine Weise, um die Gedanken an unsere gemeinsame Zeit als Mitstreiter in den Hungerspielen fernzuhalten. Erst als er Haymitch die Brotkante gereicht hat, sieht Peeta mich zum ersten Mal an. »Möchtest du auch ein Stück?«

»Nein, ich hab auf dem Hob gegessen«, sage ich. »Aber vielen Dank.« Meine Stimme klingt fremd, so förmlich. Wie immer, wenn ich mit Peeta spreche, seit die Kameras unsere glückliche Heimkehr gefilmt haben und wir in unser richtiges Leben zurückgekehrt sind.

»Keine Ursache«, erwidert er steif.

Haymitch wirft sein Hemd mitten in das Durcheinander. »Brrr! Ihr beide müsst euch aber noch ordentlich aufwärmen, bevor die Show losgeht.«

Da hat er natürlich recht. Das Publikum erwartet die beiden Turteltäubchen, die die Hungerspiele gewonnen haben. Nicht zwei Menschen, die einander kaum in die Augen sehen können. Aber ich sage nur: »Geh dich mal waschen, Haymitch.« Dann schwinge ich mich zum Fenster hinaus, springe nach unten und gehe über die Wiese nach Hause.

Der Schnee bleibt jetzt liegen und meine Füße hinterlassen eine Spur. Vor der Haustür befreie ich meine Schuhe von dem nassen Zeug. Meine Mutter hat Tag und Nacht geschuftet, damit alles schön ist für die Kameras, da will ich ihren glänzenden Fußboden nicht gleich wieder dreckig machen. Ich bin kaum im Haus, da kommt sie schon auf mich zu und fasst mich am Arm, als wollte sie mich aufhalten.

»Keine Sorge, ich ziehe sie hier aus«, sage ich und lasse die Schuhe auf der Fußmatte stehen.

Meine Mutter lacht ein eigenartiges, heiseres Lachen und nimmt mir die prall gefüllte Jagdtasche von der Schulter. »Es ist ja nur Schnee. Hast du einen schönen Spaziergang gemacht?«

»Spaziergang?« Sie weiß, dass ich die halbe Nacht im Wald verbracht habe. Da sehe ich den Mann, der hinter ihr in der Küchentür steht. Ein einziger Blick auf seinen maßgeschneiderten Anzug und sein chirurgisch perfektioniertes Gesicht verrät mir, dass er aus dem Kapitol kommt. Irgendetwas stimmt nicht. »Das war eher ein Schlittern. Es wird jetzt richtig glatt draußen.«

»Du hast Besuch«, sagt meine Mutter. Ihr Gesicht ist zu blass, und in ihrer Stimme höre ich die Angst, die sie zu verbergen sucht.

»Ich dachte, wir erwarten sie erst gegen Mittag.« Ich tue so, als ob ich nichts bemerke. »Ist Cinna schon da, um mir beim Umziehen zu helfen?«

»Nein, Katniss, es ist …«, setzt meine Mutter an.

»Bitte hier entlang, Miss Everdeen«, sagt der Mann. Er zeigt in Richtung Flur. Es ist merkwürdig, durch das eigene Haus geleitet zu werden, aber ich hüte mich, etwas dazu zu sagen.

Im Gehen lächele ich meine Mutter über die Schulter hinweg zuversichtlich an. »Bestimmt noch ein paar Anweisungen für die Tour der Sieger.« Sie haben mir schon alle möglichen Informationen über die Reiseroute und die Etikette in den unterschiedlichen Distrikten zukommen lassen. Doch als ich auf die Tür zum Arbeitszimmer zugehe, eine Tür, die ich bis zu diesem Moment noch nie geschlossen gesehen habe, fangen meine Gedanken an zu rasen. Wer ist da drin? Was wollen sie von mir? Warum ist meine Mutter so blass?

»Gehen Sie nur hinein«, sagt der Mann vom Kapitol, der mir durch den Flur gefolgt ist.

Ich drehe den Messingknauf herum und trete ein. Meine Nase nimmt Rosen wahr und gleichzeitig Blut. Ein kleiner weißhaariger Mann, der mir irgendwie bekannt vorkommt, steht mit dem Rücken zu mir und liest in einem Buch. Er hebt einen Finger, als wollte er sagen: Einen Moment noch. Dann dreht er sich um und mein Herz setzt einen Schlag aus.

Ich schaue in die Schlangenaugen von Präsident Snow.

2

Für mich gehört Präsident Snow vor Marmorsäulen und riesige Flaggen. Es ist verstörend, ihn hier im Zimmer inmitten alltäglicher Dinge zu sehen. Als würde man den Deckel von einem Topf nehmen und darin statt Suppe eine Viper mit aufgerissenem Maul vorfinden.

Was kann er hier wollen? Meine Gedanken rasen zurück zu den Eröffnungstagen vergangener Siegertouren. Ich erinnere mich daran, die siegreichen Tribute zusammen mit ihren Mentoren und Stylisten gesehen zu haben. Auch einige hohe Repräsentanten der Regierung tauchten gelegentlich auf. Doch Präsident Snow habe ich noch nie gesehen. Er ist bei Feierlichkeiten im Kapitol anwesend. Und das war’s.

Wenn er die ganze Reise von seiner Stadt hierher gemacht hat, kann das nur eins bedeuten. Ich stecke in ernsten Schwierigkeiten. Und mit mir auch meine Familie. Es schaudert mich bei dem Gedanken, wie nah meine Mutter und meine Schwester diesem Mann sind, der mich verabscheut. Der mich immer verabscheuen wird. Denn ich habe ihn bei seinen sadistischen Hungerspielen ausgetrickst, habe das Kapitol lächerlich gemacht und damit seine Macht untergraben.

Dabei habe ich nichts getan, als Peeta und mir selbst das Leben zu retten. Dass das gleichzeitig ein rebellischer Akt war, war reiner Zufall. Doch wenn das Kapitol verfügt, dass nur ein Tribut gewinnen kann, und jemand so dreist ist, diese Regel infrage zu stellen, ist das wohl an sich schon eine Rebellion. Ich konnte mich nur verteidigen, indem ich so tat, als hätte meine leidenschaftliche Liebe zu Peeta mir den Verstand geraubt. Deshalb durften wir beide überleben. Und zu Siegern gekürt werden. Durften nach Hause zurückkehren und feiern und in die Kameras winken und wurden in Ruhe gelassen. Bis jetzt.

Vielleicht ist es das neue Haus oder der Schreck, ihn zu sehen, oder dass wir beide wissen, er könnte mich von jetzt auf gleich töten lassen; jedenfalls komme ich mir so vor, als wäre ich der Eindringling. Als wäre das hier sein Zuhause und ich der ungebetene Gast. Deshalb begrüße ich ihn auch nicht und biete ihm keinen Platz an. Ich sage kein Wort. Im Grunde behandele ich ihn so, als wäre er wirklich eine Schlange, eine Giftschlange. Reglos stehe ich da, den Blick auf ihn geheftet, und schmiede Fluchtpläne.

»Ich glaube, wir können die ganze Situation sehr vereinfachen, wenn wir uns darauf einigen, einander nicht zu belügen«, sagt er. »Was denkst du?«

Ich denke, dass meine Zunge festgefroren ist und dass ich unmöglich sprechen kann, aber ich überrasche mich selbst und antworte mit fester Stimme: »Ja, ich glaube, damit würden wir Zeit sparen.«

Präsident Snow lächelt und zum ersten Mal fallen mir seine Lippen auf. Ich hatte Schlangenlippen erwartet, also gar keine. Aber seine Lippen sind außergewöhnlich voll, die Haut spannt. Ich frage mich, ob er sich den Mund hat operieren lassen, damit er attraktiver aussieht. Wenn ja, war es Zeit-Verschwendung, denn er ist nicht die Spur attraktiv. »Meine Berater hatten Sorge, du könntest Schwierigkeiten machen, aber du hast nicht vor, Schwierigkeiten zu machen, oder?«, fragt er.

»Nein«, sage ich.

»Das habe ich ihnen auch gesagt. Ich habe gesagt, ein Mädchen, das so viel auf sich nimmt, um sein Leben zu retten, wird kein Interesse daran haben, es leichtfertig wegzuwerfen. Und sie wird auch an ihre Familie denken. An die Mutter, die Schwester und all die … Cousins.« An der Art, wie er das Wort »Cousins« dehnt, merke ich, er weiß, dass Gale und ich nicht richtig verwandt sind.

Jetzt liegen die Tatsachen also auf dem Tisch. Vielleicht ist es besser so. Mit unbestimmten Drohungen komme ich nicht gut zurecht. Ich will lieber wissen, woran ich bin.

»Setzen wir uns doch.« Präsident Snow setzt sich an den großen Schreibtisch aus glänzendem Holz, an dem Prim ihre Hausaufgaben macht und meine Mutter die Haushaltsplanung. Ebenso wie er nicht einfach in unser Haus kommen dürfte, hat er auch kein Recht, diesen Platz einzunehmen. Und doch hat er jedes Recht. Ich setze mich vor den Tisch auf einen der geschnitzten Stühle mit hoher Lehne. Er ist für jemand Größeren als mich gemacht, ich berühre den Boden nur mit den Zehen.

»Ich habe ein Problem, Katniss«, sagt Präsident Snow. »Ein Problem, das in dem Moment auftauchte, als du in der Arena die giftigen Beeren hervorgeholt hast.«

Er meint den Moment, in dem ich mir dachte, dass die Spielmacher, vor die Wahl gestellt, Peeta und mir beim Selbstmord zuzusehen - womit es keinen Sieger gegeben hätte - oder uns beide am Leben zu lassen, sich für die zweite Möglichkeit entscheiden würden.

»Wenn Seneca Crane, der Oberste Spielmacher, ein wenig Grips gehabt hätte, hätte er dich auf der Stelle in die Luft gejagt. Doch er hatte leider eine sentimentale Ader. Deshalb bist du hier. Kannst du dir denken, wo er ist?«, fragt er.

Ich nicke, denn so, wie er es sagt, ist klar, dass Seneca Crane hingerichtet wurde. Jetzt, da nur der Schreibtisch uns trennt, ist der Geruch von Rosen und Blut noch stärker. Präsident Snow trägt eine Rose am Revers, die immerhin auf die Quelle des Blumendufts hinweist, allerdings muss sie genmanipuliert sein, denn keine echte Rose riecht so. Aber was das Blut angeht … keine Ahnung.

»Danach konnten wir nichts tun, als dich dein kleines Theater zu Ende spielen zu lassen. Und du hast dich wirklich recht gut gemacht als liebestolles Schulmädchen. Die Leute im Kapitol waren ziemlich überzeugt. Leider sind in den Distrikten nicht alle auf dein Schauspiel hereingefallen«, sagt er.

Für einen kurzen Moment muss sich die Verwirrung in meinem Gesicht gespiegelt haben, denn er geht darauf ein.

»Das kannst du natürlich nicht wissen. Du hast keinen Zugang zu Informationen über die Stimmung in anderen Distrikten. Doch in einigen wurde dein kleiner Beerentrick als Herausforderung gedeutet, nicht als Akt der Liebe. Und wenn ausgerechnet ein Mädchen aus Distrikt 12 das Kapitol herausfordern kann und so einfach davonkommt, was sollte andere dann davon abhalten, dasselbe zu tun?«, sagt er. »Was sollte zum Beispiel einen Aufstand verhindern?«

Es dauert einen Augenblick, bis ich den letzten Satz begreife.

»Es hat Aufstände gegeben?«, frage ich. Die Vorstellung erschreckt mich, gleichzeitig spüre ich so etwas wie freudige Erregung.

»Noch nicht. Aber wenn es so weitergeht, wird es dazu kommen. Und Aufstände führen, wie man weiß, zur Revolution.« Präsident Snow reibt eine Stelle über der linken Augenbraue, genau dort, wo ich auch immer Kopfschmerzen bekomme. »Kannst du ermessen, was das bedeuten würde? Wie viele Menschen sterben würden? Das Elend der Überlebenden? Was für Probleme man mit dem Kapitol auch haben mag - wenn es in seiner Strenge nur kurz nachlassen würde, dann würde das gesamte System zusammenbrechen, das kannst du mir glauben.«

Ich bin verblüfft, wie offen und aufrichtig das klingt. Als hätte er vor allem das Wohlergehen der Bürger von Panem im Auge, während ihm doch nichts ferner liegt. Ich weiß nicht, woher ich den Mut nehme, die folgenden Worte zu sagen, aber ich tue es. »Das System muss sehr wacklig sein, wenn eine Handvoll Beeren es zum Einsturz bringen kann.«

Lange Zeit ist es still und er sieht mich nur an. Dann sagt er: »Es ist wacklig, aber nicht so, wie du denkst.«

Es klopft an der Tür und der Mann vom Kapitol streckt den Kopf herein. »Die Mutter lässt fragen, ob Sie Tee möchten.«

»Oh ja. Ich hätte gern einen Tee«, sagt der Präsident. Die Tür geht weiter auf, und da steht meine Mutter, sie bringt ein Tablett mit einem Teeservice aus Porzellan, das sie bei ihrer Heirat mit in den Saum genommen hat. »Stellen Sie es bitte hierhin.« Er legt sein Buch auf die Ecke des Tisches und klopft auf die Tischmitte.

Meine Mutter setzt das Tablett ab. Darauf stehen eine Teekanne und Tassen, Sahne und Zucker und ein Teller mit Keksen. Sie sind wunderhübsch verziert mit pastellfarbenen Zuckerblumen. Das kann nur Peetas Werk sein.

»Was für ein willkommener Anblick! Wissen Sie, es ist merkwürdig, wie oft vergessen wird, dass auch Präsidenten essen müssen«, sagt Präsident Snow liebenswürdig. Immerhin wirkt meine Mutter nach seinen Worten nicht mehr ganz so nervös.

»Darf ich Ihnen sonst noch etwas bringen? Ich kann etwas Sättigenderes kochen, wenn Sie hungrig sind«, bietet sie an.

»Nein, besser als dies hier könnte es gar nicht sein. Vielen Dank«, sagt er, eine deutliche Aufforderung, uns wieder allein zu lassen. Meine Mutter nickt, wirft mir einen Blick zu und geht. Präsident Snow schenkt uns beiden Tee ein, nimmt sich Sahne und Zucker und rührt dann lange in seiner Tasse. Ich spüre, dass er gesagt hat, was er zu sagen hatte, und auf meine Antwort wartet.

»Ich wollte keine Aufstände verursachen«, sage ich.

»Das glaube ich dir. Es spielt keine Rolle. Dein Stylist hat sich hinsichtlich der Wahl deines Kostüms als Prophet erwiesen. Katniss Everdeen, das Mädchen, das in Flammen stand - von dir ist ein Funke ausgegangen, der sich, wenn wir uns nicht darum kümmern, zu einem Inferno auswachsen könnte, das Panem zerstört«, sagt er.

»Warum bringen Sie mich jetzt nicht einfach um?«, platze ich heraus.

»Öffentlich?«, fragt er. »Das hieße nur Öl ins Feuer gießen.«

»Dann lassen Sie es wie einen Unfall aussehen«, sage ich.

»Wer sollte das glauben?«, fragt er. »Du bestimmt nicht, wenn du Zuschauer wärst.«

»Dann sagen Sie mir, was ich tun soll. Ich werde es tun«, sage ich.

»Wenn es nur so einfach wäre.« Er nimmt einen Blumenkeks und betrachtet ihn. »Wie hübsch. Hat deine Mutter die selbst gebacken?«

»Peeta.« Und zum ersten Mal merke ich, dass ich seinem Blick nicht standhalten kann. Ich nehme die Tasse, stelle sie jedoch zurück, als ich merke, wie sie an die Untertasse klirrt. Um es zu überspielen, nehme ich schnell einen Keks.

»Peeta. Wie ist sie denn, die Liebe deines Lebens?«, fragt er.

»Gut«, sage ich.

»Wann genau hat er gemerkt, wie gleichgültig er dir wirklich ist?«, fragt er und tunkt seinen Keks in den Tee.

»Er ist mir nicht gleichgültig«, sage ich.

»Aber vielleicht bist du nicht ganz so hingerissen von dem jungen Mann, wie du das Land glauben machen wolltest«, erklärt er.

»Wer sagt das?«, frage ich.

»Ich«, sagt der Präsident. »Und wenn ich der Einzige wäre, der seine Zweifel hat, wäre ich nicht hier. Wie geht es dem feschen Cousin?«

»Ich weiß nicht … ich …« Mein Widerwillen gegen dieses Gespräch, dagegen, dass ich mit Präsident Snow über meine Gefühle für zwei der Menschen spreche, die mir am meisten bedeuten, lässt meine Stimme ersterben.

»Sprich nur, Katniss. Ihn kann ich leicht umbringen, wenn wir keine glückliche Lösung finden. Du tust ihm keinen Gefallen damit, dass du jeden Sonntag mit ihm in den Wald verschwindest.«

Wenn er das weiß, was weiß er dann noch alles? Und woher weiß er es? Viele Leute könnten ihm erzählt haben, dass Gale und ich sonntags zusammen auf die Jagd gehen. Kreuzen wir nicht am Ende jedes Sonntags schwer bepackt mit Wild auf? Ist das nicht schon seit Jahren so? Die eigentliche Frage ist, was seiner Meinung nach in den Wäldern hinter Distrikt 12 passiert. Bestimmt haben sie uns dort nicht aufgespürt. Oder doch? Kann uns jemand gefolgt sein? Das erscheint mir unmöglich. Jedenfalls kein Mensch. Kameras? Bis zu diesem Augenblick ist mir das nie in den Sinn gekommen. Der Wald war für uns immer ein sicherer Ort - der Ort, wo uns das Kapitol nicht erreichen konnte, wo wir bedenkenlos sagen konnten, was wir fühlten, so sein konnten, wie wir waren. So war es jedenfalls vor den Spielen. Wenn sie uns seitdem beobachtet haben, was haben sie gesehen? Zwei Menschen auf der Jagd, die ketzerische Bemerkungen über das Kapitol machen, das schon. Aber nicht zwei Verliebte, wie Präsident Snow anzudeuten scheint. Was das angeht, sind wir auf der sicheren Seite. Es sei denn … es sei denn …

Es ist nur ein Mal passiert. Es kam schnell und überraschend, aber es ist doch passiert.

Nachdem Peeta und ich von den Spielen zurückkamen, vergingen mehrere Wochen, bis ich Gale wieder allein traf. Erst waren da die obligatorischen Feierlichkeiten. Ein Festessen für die Sieger, zu dem nur die ranghöchsten Leute eingeladen waren. Ein Feiertag für den gesamten Distrikt mit Gratisessen und Entertainern aus dem Kapitol. Der Pakettag, der erste von zwölf, an dem jeder im Distrikt ein Essenspaket bekam. Das war das Schönste für mich. Zu sehen, wie all die hungrigen Kinder im Saum herumliefen und Gläser mit Apfelmus schwenkten, Dosen mit Fleisch, sogar Süßigkeiten. Zu Hause warteten noch Getreidesäcke und Ölkannen, die waren zu schwer zu tragen. Zu wissen, dass sie ein Jahr lang jeden Monat so ein Paket bekommen würden. Das war einer der wenigen Momente, in denen ich es richtig gut fand, dass ich die Spiele gewonnen hatte.

In dieser Zeit der Feierlichkeiten, als die Reporter jeden meiner Schritte festhielten, während ich im Mittelpunkt stand und allen dankte und Peeta für das Publikum küsste, da hatte ich keinen Augenblick für mich. Nach ein paar Wochen hatte sich die Lage endlich beruhigt. Die Kamerateams und Reporter packten ihre Sachen und reisten wieder ab. Das Verhältnis zwischen Peeta und mir wurde so kühl, wie es seither ist. Ich zog mit meiner Familie in unser Haus im Dorf der Sieger. Der Alltag in Distrikt 12 - Arbeiter in die Bergwerke, Kinder in die Schule - ging wieder seinen gewohnten Gang. Ich wartete, bis ich dachte, dass die Luft jetzt wirklich rein war, und eines Sonntags stand ich, ohne irgendjemandem ein Wort zu sagen, mehrere Stunden vor Sonnenaufgang auf und zog los in den Wald.

Es war immer noch warm genug, um ohne Jacke zu gehen. Ich nahm eine Tasche mit besonderem Essen mit, kaltes Hühnchen und Käse und Brot vom Bäcker und Orangen. In unserem alten Haus zog ich mir die Jagdstiefel an. Wie üblich stand der Zaun nicht unter Strom, sodass es ein Leichtes war, in den Wald zu schlüpfen und Pfeile und Bogen zu schnappen. Ich ging zu Gales und meinem Ort, dort, wo wir am Morgen der Ernte, bei der ich für die Spiele ausgelost worden war, unser Frühstück geteilt hatten.

Ich wartete mindestens zwei Stunden und dachte schon, dass er mich in den Wochen, die vergangen waren, aufgegeben hätte. Oder dass ich ihm nichts mehr bedeutete. Dass er mich sogar hasste. Und die Vorstellung, ihn für immer verloren zu haben, meinen besten Freund, den Einzigen, dem ich je meine Geheimnisse anvertraut hatte, tat so weh, dass ich es nicht ertragen konnte. Nicht nach all dem, was passiert war. Ich spürte, wie meine Augen sich mit Tränen füllten und meine Kehle eng wurde, wie immer, wenn ich kurz davor bin, zu weinen.

In dem Moment schaute ich auf, und da stand er, drei Meter entfernt, und sah mich nur an. Ohne darüber nachzudenken, sprang ich auf, schlang die Arme um ihn und stieß einen merkwürdigen Laut aus, in dem sich Lachen, Atemlosigkeit und Weinen mischten. Er hielt mich so fest, dass ich sein Gesicht nicht sehen konnte, aber es dauerte wirklich lange, bis er mich losließ, und auch da nur, weil ihm kaum etwas anderes übrig blieb, denn ich hatte einen wahnsinnig lauten Schluckauf bekommen und musste unbedingt etwas trinken.

Wir machten an dem Tag dasselbe wie früher auch immer. Zusammen frühstücken. Jagen und fischen und sammeln. Über die Leute in der Stadt reden. Aber nicht über uns, sein neues Leben im Bergwerk, meine Zeit in der Arena. Nur über andere Dinge. Als wir schließlich an der Lücke im Zaun ankamen, die dem Hob am nächsten ist, glaubte ich wohl wirklich daran, dass es wieder so sein könnte wie früher. Dass wir so weitermachen könnten wie bisher. Ich hatte Gale das ganze Wild zum Handeln gegeben, weil wir zu Hause jetzt so viel zu essen hatten. Ich sagte, ich würde nicht mit zum Hob kommen, obwohl ich sehr gern gegangen wäre, aber meine Mutter und meine Schwester wüssten nicht einmal, dass ich auf der Jagd sei, und fragten sich bestimmt schon, wo ich steckte. Und gerade als ich vorschlug, dass ich die tägliche Runde an den Fallen entlang übernehmen könnte, nahm er mein Gesicht in die Hände und küsste mich.

Es traf mich völlig unvorbereitet. Man hätte meinen können, dass ich nach den vielen Stunden, die ich mit Gale verbracht hatte - da ich ihn erzählen und lachen und finster blicken gesehen hatte -, über seine Lippen genau Bescheid gewusst hätte. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so warm auf meinen anfühlen würden. Oder dass diese Hände, die so komplizierte Fallen stellen konnten, ebenso gut mich einfangen könnten. Ich glaube, ich stieß einen kehligen Laut aus, und ich erinnere mich dunkel an meine Hände, fest zusammengeballt, die auf seiner Brust lagen. Dann ließ er mich los und sagte: »Ich musste das tun. Wenigstens ein Mal.« Und dann war er weg.

Obwohl die Sonne schon unterging und meine Familie sich bestimmt Sorgen machte, setzte ich mich an einen Baum neben dem Zaun. Ich überlegte, wie es mir mit dem Kuss ging, ob er mir gefallen hatte oder ob ich mich darüber ärgerte, aber ich erinnerte mich nur an das Gefühl von Gales Lippen auf meinen und den Duft von Orangen, der immer noch an seiner Haut haftete. Es hatte keinen Sinn, diesen Kuss mit den vielen Küssen zu vergleichen, die ich mit Peeta getauscht hatte. Ich war mir immer noch nicht darüber im Klaren, ob auch nur einer davon zählte. Schließlich ging ich nach Hause.

In dieser Woche kümmerte ich mich um die Fallen und brachte das Fleisch zu Hazelle. Doch Gale sah ich erst am folgenden Sonntag wieder. Ich hatte eine komplette Rede im Kopf, dass ich keinen Freund wollte und niemals heiraten würde, aber ich brauchte sie gar nicht. Gale tat so, als hätte es den Kuss nie gegeben. Vielleicht wartete er darauf, dass ich etwas sagte. Oder dass ich ihn auch küsste. Stattdessen tat ich ebenfalls so, als hätte es den Kuss nie gegeben. Aber es hatte ihn gegeben. Gale hatte eine unsichtbare Schranke zwischen uns zerstört und mit ihr meine Hoffnung, wir könnten zu unserer alten, unkomplizierten Freundschaft zurückkehren. Wenn ich auch so tat, als ob, ich konnte seine Lippen nie mehr so ansehen wie früher.

All das geht mir blitzschnell durch den Kopf, während Präsident Snow mich mit seinem Blick durchbohrt, nachdem er gedroht hat, Gale zu töten. Wie dumm von mir, zu denken, das Kapitol würde mich nicht mehr beachten, wenn ich erst einmal zu Hause wäre! Ich hatte zwar keine Ahnung von möglichen Aufständen. Aber ich wusste, dass sie im Kapitol wütend auf mich waren. Anstatt die gebührende Vorsicht walten zu lassen, was tat ich da? Aus der Sicht des Präsidenten habe ich Peeta ignoriert und vor dem ganzen Distrikt demonstriert, dass ich Gale vorziehe. Und damit kundgetan, dass ich das Kapitol wirklich verspottet habe. Mit meinem unbedachten Verhalten habe ich Gale und seine Familie, meine Familie und auch Peeta in Gefahr gebracht.

»Bitte tun Sie Gale nichts«, flüstere ich. »Er ist nur ein Freund. Wir sind schon seit Jahren befreundet. Mehr ist nicht zwischen uns. Außerdem halten uns jetzt sowieso alle für Cousin und Cousine.«

»Mich interessiert nur, wie das dein Verhältnis zu Peeta beeinflusst und damit die Stimmung in den Distrikten«, sagt er.

»Bei der Tour der Sieger wird es so sein wie immer. Ich werde genauso in ihn verliebt sein wie vorher«, sage ich. »Wie jetzt«, verbessert Präsident Snow mich. »Wie jetzt«, bestätige ich.

»Aber wenn die Aufstände abgewendet werden sollen, wirst du noch überzeugender sein müssen«, sagt er. »Diese Tour ist deine letzte Chance, das Blatt zu wenden.«

»Ich weiß. Und es wird mir gelingen. Ich werde alle in den Distrikten davon überzeugen, dass ich nicht das Kapitol herausfordern wollte, sondern verrückt vor Liebe war«, sage ich.

Präsident Snow erhebt sich und tupft die Wulstlippen mit einer Serviette ab. »Du musst dir ein höheres Ziel stecken, für den Fall, dass du es nicht erreichst.«

»Wie meinen Sie das? Was für ein höheres Ziel soll ich mir stecken?«, frage ich.

»Überzeuge mich«, sagt er. Er lässt die Serviette sinken und nimmt wieder sein Buch. Ich schaue ihn nicht an, als er zur Tür geht, deshalb zucke ich zusammen, als er mir ins Ohr flüstert: »Übrigens, ich weiß von dem Kuss.« Dann fällt die Tür hinter ihm ins Schloss.

3

Der Geruch von Blut … er lag in seinem Atem. Was macht er bloß?, denke ich. Trinkt er es? Ich stelle mir vor, wie er Blut aus einer Teetasse trinkt. Wie er einen Keks hineintunkt und ihn rot triefend herauszieht.

Draußen vorm Fenster kommt ein Auto in Gang, sanft und leise wie das Schnurren einer Katze, dann verschwindet es in der Ferne. Es stiehlt sich davon, wie es gekommen ist, unbemerkt.

Das Zimmer scheint sich in langsamen, schiefen Kreisen zu drehen, ich frage mich, ob ich womöglich ohnmächtig werde. Ich beuge mich vor und stütze mich mit einer Hand am Schreibtisch ab. In der anderen halte ich noch immer Peetas wunderhübschen Keks. Ich glaube, es war eine orangefarbene Lilie darauf, doch jetzt sind nur noch Krümel in meiner Faust. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich ihn zerdrückt habe, aber ich musste mich wohl an irgendetwas festhalten, während meine Welt aus den Fugen geriet.

Ein Besuch von Präsident Snow. Distrikte kurz vor dem Aufstand. Eine direkte Morddrohung gegen Gale, auf die weitere folgen werden. Alle, die ich liebe, todgeweiht. Und wer weiß, wer noch für meine Taten bezahlen muss? Wenn ich bei der Tour der Sieger das Blatt nicht wende. Die Unzufriedenen besänftige und den Präsidenten beruhige. Und wie? Indem ich überall im Land jeden Zweifel daran ausräume, dass ich Peeta Mellark liebe.

Das schaffe ich nicht, denke ich. So gut bin ich nicht. Peeta ist der Gute, der Liebenswürdige. Er kann die Leute von allem überzeugen. Ich schweige lieber, halte mich zurück, überlasse das Reden so weit wie möglich ihm. Aber nicht Peeta soll seine Zuneigung unter Beweis stellen, sondern ich.

Ich höre den leichten, schnellen Schritt meiner Mutter im Flur. Sie darf das nicht erfahren, denke ich. Nichts von alldem. Ich halte die Hände über das Tablett und wische mir schnell die Kekskrümel von den Fingern. Zittrig trinke ich einen Schluck Tee.

»Ist alles in Ordnung, Katniss?«, fragt sie.

»Alles gut. Wir haben es im Fernsehen nie gesehen, aber der Präsident besucht die Sieger immer vor der Tour, um ihnen Glück zu wünschen«, sage ich fröhlich.

Ich sehe ihr an, wie erleichtert sie ist. »Ach so. Ich dachte schon, es gäbe irgendwelche Schwierigkeiten.«

»Nein, gar nicht«, sage ich. »Aber ich kriege Schwierigkeiten, wenn das Vorbereitungsteam sieht, wie meine Augenbrauen schon wieder zugewachsen sind.« Meine Mutter lacht, und ich denke daran, dass ich damals, als ich mit elf Jahren die Sorge für die Familie übernahm, eine unwiderrufliche Entscheidung getroffen habe. Und dass ich meine Mutter immer werde beschützen müssen.

»Soll ich dir schon mal dein Bad einlassen?«, fragt sie.

»Ja, gern«, sage ich, und ich sehe, wie froh sie über die Antwort ist.

Seit ich wieder zu Hause bin, gebe ich mir große Mühe, das Verhältnis zu meiner Mutter zu verbessern. Anstatt jedes Hilfsangebot abzulehnen, wie ich es jahrelang aus Wut getan habe, bitte ich sie jetzt ab und zu um einen Gefallen. Ich lasse sie das ganze Geld verwalten, das ich gewonnen habe. Erwidere ihre Umarmungen, anstatt sie bloß über mich ergehen zu lassen. In der Arena ist mir klar geworden, dass ich sie nicht länger für etwas bestrafen darf, woran sie nicht schuld ist, vor allem nicht für die schrecklichen Depressionen, in die sie nach dem Tod meines Vaters versunken ist. Manchmal sind die Menschen einfach machtlos gegen das, was mit ihnen geschieht.

Wie ich zum Beispiel, in diesem Moment.

Außerdem hat sie bei meiner Rückkehr in den Distrikt etwas ganz Wunderbares getan. Nachdem unsere Freunde und Verwandten Peeta und mich am Bahnhof begrüßt hatten, durften uns die Reporter ein paar Fragen stellen. Einer fragte meine Mutter, was sie von meinem neuen Freund halte, und sie antwortete, Peeta sei zwar ein Traum von einem jungen Mann, aber ich sei noch nicht alt genug, um überhaupt einen Freund zu haben. Daraufhin warf sie Peeta einen durchdringenden Blick zu. Von der Presse gab es viel Gelächter und Bemerkungen wie: »Da hat aber einer ein Problem«, und Peeta ließ meine Hand los und trat einen Schritt zur Seite. Das dauerte nicht lange - der Druck, sich anders zu verhalten, war zu groß -, doch wir hatten jetzt einen Vorwand, ein wenig zurückhaltender zu sein als im Kapitol. Und vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass ich von Peeta, seit die Kameras verschwunden sind, nicht mehr allzu viel gesehen habe.

Ich gehe hinauf ins Badezimmer, wo mich eine Wanne mit dampfendem Wasser erwartet. Meine Mutter hat einen kleinen Beutel getrocknete Blumen hinzugegeben, die ihren Duft verströmen. Keiner von uns ist den Luxus gewohnt, einen Wasserhahn aufzudrehen und eine unbegrenzte Menge warmes Wasser zur Verfügung zu haben. In unserem Haus im Saum gab es nur kaltes Wasser, und wenn man baden wollte, musste man das Wasser über dem Feuer erwärmen. Ich ziehe mich aus, lasse mich in das seidenweiche Wasser gleiten - meine Mutter hat auch irgendein Öl hineingetan - und versuche, alles zu ordnen.

Die erste Frage ist, wem ich davon erzählen soll, wenn überhaupt jemandem. Natürlich nicht meiner Mutter und Prim, sie wären krank vor Sorge. Gale auch nicht. Selbst wenn ich mit ihm sprechen könnte. Was sollte er damit anfangen? Wenn er allein wäre, könnte ich versuchen, ihn zur Flucht zu überreden. Ganz sicher würde er im Wald überleben. Aber er ist nicht allein und er würde seine Familie niemals im Stich lassen. Und mich auch nicht. Wenn ich wieder zu Hause bin, muss ich ihm irgendwie erklären, weshalb unsere Sonntage der Vergangenheit angehören müssen, aber darüber kann ich jetzt nicht nachdenken. Nur über den nächsten Schritt. Außerdem ist Gale schon so wütend auf das Kapitol, dass ich manchmal glaube, er organisiert seinen eigenen Aufstand. Da brauche ich ihn jetzt wirklich nicht noch zusätzlich anzustacheln. Nein, von denen, die ich in Distrikt 12 zurücklasse, kann ich es keinem erzählen.

Es gibt aber noch drei Menschen, denen ich mich anvertrauen könnte. Zunächst einmal Cinna, meinem Stylisten. Aber ich fürchte, dass Cinna jetzt schon in Gefahr ist, und ich möchte ihn nicht noch mehr in Schwierigkeiten bringen, indem ich ihn auf meine Seite ziehe. Dann Peeta, der bei diesem Theater mein Partner sein wird - aber wie sollte ich ein solches Gespräch anfangen? Du, Peeta, weißt du noch, als ich dir erzählt hab, ich hatte nur so getan, als ob ich in dich verliebt wäre? Tja, also, das musst du unbedingt vergessen und dich jetzt ganz besonders verliebt aufführen, sonst bringt der Präsident womöglich Gale um. Ausgeschlossen. Abgesehen davon wird Peeta seine Sache sowieso gut machen, ob er nun weiß, was auf dem Spiel steht, oder nicht. Bleibt noch Haymitch. Der unleidliche, streitsüchtige Trunkenbold Haymitch, dem ich vor nicht allzu langer Zeit eine Schüssel eiskaltes Wasser über den Kopf gekippt habe. Als mein Mentor bei den Spielen war es seine Aufgabe, für mein Überleben zu sorgen. Hoffentlich betrachtet er das immer noch als seinen Job.

Ich lasse mich ganz ins Wasser gleiten, blende die Geräusche um mich herum aus. Jetzt müsste die Badewanne sich ausdehnen, dann könnte ich schwimmen, wie an heißen Sommertagen mit meinem Vater im Wald. Das waren ganz besondere Tage. Wir verließen dann schon frühmorgens das Haus und wanderten tiefer in den Wald hinein als sonst, bis zu einem kleinen See, den er bei der Jagd einmal entdeckt hatte. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich schwimmen gelernt habe, so klein war ich, als er es mir beibrachte. Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich immer getaucht bin, im Wasser Purzelbäume schlug und herumplanschte. An den schlammigen Grund des Sees unter meinen Zehen. Den Duft von Blüten und Laub. Wie ich mich auf dem Rücken treiben ließ, so wie jetzt, und in den blauen Himmel schaute, während das Waldgezwitscher vom Wasser ausgeblendet wurde. Er erlegte Wasservögel, die am Ufer nisteten, ich suchte im Gras nach Eiern, und wir beide gruben im seichten Wasser nach Katniss-Knollen, dem Pfeilkraut, nach dem er mich benannt hat. Abends, wenn wir nach Hause kamen, tat meine Mutter so, als würde sie mich nicht wiedererkennen, weil ich so sauber war. Dann bereitete sie ein großartiges Essen aus gebratener Ente und gebackenen Knollen mit Soße.

Mit Gale bin ich nie zu dem See gegangen. Ich hätte es tun können. Es ist ein langer Weg dorthin, aber die Wasservögel sind so leichte Beute, dass man die verlorene Jagdzeit wieder wettmacht. Doch ich wollte den Ort mit niemandem teilen, den Ort, der nur meinem Vater und mir gehörte. Nach den Spielen, als ich wenig zu tun hatte, war ich ein paarmal da. Es war immer noch schön, dort zu schwimmen, aber die Ausflüge haben mich eher deprimiert. Der See hat sich in den letzten sechs Jahren erstaunlich wenig verändert, während ich kaum wiederzuerkennen bin.

Selbst unter Wasser höre ich den Tumult. Autohupen, laute Begrüßungen, Türenknallen. Das kann nur bedeuten, dass meine Begleiter eingetroffen sind. Ich habe gerade noch Zeit, mich abzutrocknen und einen Bademantel überzuziehen, bevor mein Vorbereitungsteam ins Badezimmer platzt. Eine Intimsphäre gibt es nicht. Was meinen Körper angeht, haben wir keine Geheimnisse voreinander, die drei und ich.

»Katniss, deine Augenbrauen!«, kreischt Venia sofort, und trotz des Unheils, das über mir schwebt, muss ich ein Lachen unterdrücken. Ihre blauen Haare stehen in spitzen Zacken vom Kopf ab, und ihre goldenen Tattoos, bisher nur über den Augenbrauen, schlängeln sich jetzt bis unter die Augen. All das verstärkt den Eindruck, dass ich sie wirklich erschreckt habe.

Octavia kommt und klopft Venia beruhigend auf den Rücken, ihr kurvenreicher Körper wirkt neben Venias dünnem, eckigem besonders füllig. »Na, na. Die kriegst du doch im Nu wieder hin. Aber was soll ich bloß mit diesen Nägeln anstellen?« Sie packt meine Finger und drückt sie zwischen ihren erbsgrünen Händen ganz platt. Nein, ihre Haut ist im Moment nicht richtig erbsgrün. Eher von einem hellen Immergrün. Bestimmt ist das im Kapitol gerade die neueste Mode. »Katniss, du hättest mir wirklich ein wenig Material übrig lassen können!«, jammert sie.

Sie hat recht. In den letzten Monaten habe ich meine Nägel völlig heruntergekaut. Ich hatte überlegt, es mir abzugewöhnen, aber mir fiel kein vernünftiger Grund ein. »Tut mir leid«, murmele ich. Darüber, was das für mein Vorbereitungsteam bedeuten würde, habe ich nicht groß nachgedacht.

Flavius hebt ein paar Strähnen meiner nassen, wirren Haare hoch. Er schüttelt missbilligend den Kopf, sodass seine orangefarbenen Korkenzieherlocken wippen. »Hat irgendjemand diese Haare berührt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben?«, fragt er streng. »Du weißt doch, wir haben dich vor allem gebeten, deine Haare in Ruhe zu lassen.«

»Ja!«, sage ich, dankbar, ihnen zeigen zu können, dass ich nicht völlig achtlos war. »Ich meine, nein, keiner hat sie geschnitten. Daran hab ich gedacht.« Nein, habe ich nicht. Die Frage hatte sich gar nicht gestellt. Seit ich zurück war, habe ich sie einfach, wie eh und je, zu einem Zopf geflochten.

Das scheint sie zu besänftigen, und sie küssen mich alle, setzen mich in meinem Schlafzimmer auf einen Stuhl, und dann plappern sie, wie üblich, unaufhörlich, ohne sich darum zu scheren, ob ich zuhöre. Während Venia meine Augenbrauen wieder in Form bringt, Octavia mir künstliche Fingernägel verpasst und Flavius irgendein Zeug in meine Haare massiert, erfahre ich alles über das Kapitol. Wie toll die Spiele waren, wie öde es seitdem ist, dass sie es alle gar nicht erwarten können, bis Peeta und ich am Ende der Tour der Sieger wieder vorbeikommen. Danach wird es nicht mehr lange dauern, bis sich das Kapitol auf das Jubel-Jubiläum vorbereitet.

»Ist das nicht spannend?«

»Hast du nicht ein unverschämtes Glück?«

»In deinem allerersten Jahr als Siegerin darfst du schon Mentorin bei einem Jubel-Jubiläum sein!«

In der allgemeinen Aufregung überschneiden sich ihre Worte.

»Doch, ja«, sage ich ausdruckslos. Mehr bringe ich nicht zustande. Schon in einem gewöhnlichen Jahr ist es ein Albtraum, Mentor der Tribute zu sein. Ich kann nicht mehr an der Schule vorbeigehen, ohne mich zu fragen, wen ich wohl betreuen muss. Aber zu allem Übel ist dies das Jahr der fünfundsiebzigsten Hungerspiele und damit ein Jubel-Jubiläum. Alle fünfundzwanzig Jahre ist es so weit, dann wird die Niederlage der Distrikte ganz besonders großartig gefeiert, und als besonderer Spaß wartet noch eine spezielle Grausamkeit auf die Tribute. Natürlich habe ich das noch nie miterlebt. Doch in der Schule habe ich mal gehört, dass das Kapitol zum zweiten Jubel-Jubiläum die doppelte Anzahl Tribute in die Arena geschickt hat. Die Lehrer haben das Thema nicht weiter vertieft, was erstaunlich ist, schließlich machte in dem Jahr Haymitch Abernathy aus unserem Distrikt 12 das Rennen.

»Haymitch kann sich schon mal darauf gefasst machen, dass er so richtig im Mittelpunkt stehen wird«, kreischt Octavia.

Haymitch hat mir gegenüber noch nie von seiner eigenen Zeit in der Arena gesprochen. Ich würde ihn auch nie danach fragen. Und falls ich seine Spiele je als Wiederholung gesehen habe, war ich wohl noch zu klein, um mich daran zu erinnern. Aber dieses Jahr wird das Kapitol ihn am Vergessen hindern. Im Grunde ist es ganz gut, dass Peeta und ich bei dem Jubiläum als Mentoren zur Verfügung stehen, denn Haymitch wird garantiert sturzbetrunken sein.

Nachdem sie sich hinreichend über das Jubel-Jubiläum ausgelassen haben, tauschen sie sich endlos lange über ihr unsäglich belangloses Leben aus. Wer was über wen auch immer gesagt hat, was für Schuhe sie gerade gekauft haben und dann noch eine lange Geschichte von Octavia darüber, was für ein Fehler es gewesen sei, dass die Gäste auf ihrer Geburtstagsfeier Federschmuck tragen sollten.

Schon bald brennt die Haut unter meinen Augenbrauen, meine Haare sind glatt und seidig und meine Nägel bereit für den Lack. Anscheinend ist das Team angewiesen, nur meine Hände und mein Gesicht zu behandeln, alles andere wird bei dem kalten Wetter wohl bedeckt sein. Flavius würde zu gern sein eigenes Markenzeichen, lila Lippenstift, bei mir anwenden, gibt sich dann aber doch mit Rosa zufrieden. An der Farbpalette, die Cinna festgelegt hat, sehe ich, dass wir auf mädchenhaft machen, nicht auf sexy. Gut so. Wenn ich versuchen müsste, aufreizend auszusehen, würde ich nie jemanden von irgendetwas überzeugen. Das hat Haymitch sehr deutlich gemacht, als er mich nach den Spielen für das Interview vorbereitet hat.

Meine Mutter kommt herein, ein wenig schüchtern, und sagt, Cinna habe sie gebeten, dem Vorbereitungsteam zu zeigen, wie sie mir am Tag der Ernte das Haar frisiert hat. Sie sind begeistert und schauen fasziniert zu, wie meine Mutter die komplizierte Frisur genau erklärt. Im Spiegel sehe ich, wie sie mit ernstem Gesicht jede ihrer Bewegungen verfolgen und wie eifrig sie bei der Sache sind, als sie es selbst probieren dürfen. Alle drei behandeln meine Mutter respektvoll und freundlich, und jetzt schäme ich mich dafür, dass ich mich ihnen immer so überlegen fühle. Wer weiß, wie ich wäre oder worüber ich reden würde, wenn ich im Kapitol aufgewachsen wäre? Vielleicht hätte ich dann auch nichts Schlimmeres zu bereuen, als dass die Gäste zu meiner Geburtstagsfeier in Federkostümen gekommen sind.

Als meine Frisur fertig ist, gehe ich hinunter ins Wohnzimmer, wo ich Cinna treffe. Sein bloßer Anblick stimmt mich ein wenig hoffnungsfroher. Er sieht aus wie immer, einfache Kleider, kurze braune Haare, nur ein Hauch goldener Eyeliner. Wir umarmen uns und um ein Haar wäre ich mit der Geschichte über Präsident Snow herausgeplatzt. Aber nein, ich habe beschlossen, es zuerst Haymitch zu erzählen. Er wird am besten wissen, wen ich damit belasten kann. Aber es ist so leicht, mit Cinna zu reden. In letzter Zeit haben wir oft telefoniert, denn mit dem Haus haben wir gleichzeitig auch ein Telefon bekommen. Es ist eigentlich ein Witz, weil praktisch niemand, den wir kennen, eins besitzt. Peeta ja, aber ihn rufe ich natürlich nicht an. Haymitch hat seins schon vor Jahren aus der Wand gerissen. Meine Freundin Madge, die Tochter des Bürgermeisters, hat zu Hause ein Telefon, aber wenn wir uns unterhalten wollen, tun wir das persönlich. Am Anfang wurde das Ding fast gar nicht benutzt. Dann rief Cinna regelmäßig an, um an meinem Talent zu arbeiten.

Von jedem Sieger wird erwartet, dass er ein Talent hat. Ein Hobby, das man pflegt, da man ja weder zur Schule gehen noch arbeiten muss. Es kann eigentlich alles sein, alles, wovon sich in einem Interview erzählen lässt. Peeta hat tatsächlich ein Talent, er kann malen. Jahrelang hat er die Torten und Kekse in der Bäckerei seiner Familie verziert. Aber jetzt, da er reich ist, kann er es sich leisten, richtige Farbe auf Leinwand zu pinseln. Ich habe kein Talent, mal abgesehen von illegalem Jagen, aber das gilt nicht. Oder vielleicht Singen, was ich nicht in einer Million Jahren für das Kapitol tun würde. Meine Mutter hat versucht, mich für die unterschiedlichsten Hobbys von einer Liste, die Effie Trinket ihr geschickt hat, zu begeistern. Kochen, Blumenbinden, Flötenspiel. Nichts davon hat geklappt, während Prim für alle drei Talent hatte. Schließlich hat Cinna sich eingeschaltet und angeboten, meine Leidenschaft für Modedesign zu entwickeln, die wirklich erst entwickelt werden musste, da sie bis dahin gar nicht existierte. Aber ich habe zugestimmt, weil ich auf diese Weise mit Cinna reden konnte, und er versprach, die ganze Arbeit zu machen.

Jetzt drapiert er mein Wohnzimmer mit Kleidern, Stoffen und Skizzenbüchern voller Zeichnungen, die er angefertigt hat. Ich nehme eins der Skizzenbücher und schaue ein Kleid an, das ich angeblich entworfen habe. »Also, ich finde mich wirklich vielversprechend«, sage ich.

»Zieh dich an, du nichtsnutziges Ding«, sagt er und wirft mir ein Bündel Kleider zu.

Ich interessiere mich zwar nicht für Design, aber ich liebe die Kleidung, die Cinna für mich entwirft. So wie diese hier. Eine locker fallende schwarze Hose aus dickem, warmem Stoff.

Ein bequemes weißes T-Shirt. Ein Pulli aus grüner, blauer und grauer lämmchenweicher Wolle. Lederne Schnürstiefel, die meine Zehen nicht einquetschen.

»Hab ich meine Kleider selbst entworfen?«

»Nein, es ist dein Ziel, deine eigenen Kleider zu entwerfen und wie ich zu sein, dein großes Mode-Idol«, sagt Cinna. Er reicht mir einen kleinen Stapel Karten. »Das liest du aus dem Off, während die Kleider gefilmt werden. Lass es so klingen, als ob es dich wirklich interessiert.«

In diesem Moment kommt Effie Trinket mit kürbisfarbener Perücke auf dem Kopf herein und mahnt alle: »Vergesst mir nicht den Zeitplan!« Sie küsst mich auf beide Wangen und winkt das Kamerateam herein, dann sagt sie mir, was ich zu tun habe. Effie allein ist es zu verdanken, dass wir im Kapitol immer pünktlich waren, also tue ich ihr den Gefallen. Ich hüpfe herum wie eine Marionette, halte Kleider hoch und sage sinnlose Sätze wie »Ist das nicht super?«. Während ich begeistert von meinen Karten ablese, nehmen die Tontechniker mich auf, um meine Kommentare später einfügen zu können. Dann werde ich hinausgeworfen, damit die Kameraleute in Ruhe meine beziehungsweise Cinnas Entwürfe filmen können.

Prim ist für das Ereignis extra früher von der Schule nach Hause gekommen. Jetzt steht sie in der Küche und wird von einem anderen Team interviewt. Sie sieht wunderschön aus in einem himmelblauen Kleid, das ihre Augen zur Geltung bringt; die blonden Haare sind mit einem Band in der gleichen Farbe zurückgebunden. Sie beugt sich auf den Spitzen ihrer glänzenden weißen Stiefel ein wenig vor, als wollte sie abheben wie …

Wumm! Es ist ein Gefühl, als hätte mir jemand gegen die Brust geschlagen. Natürlich nicht wirklich, aber der Schmerz ist so real, dass ich einen Schritt zurückweiche. Ich mache die Augen ganz fest zu und sehe nicht Prim - ich sehe Rue, das zwölfjährige Mädchen aus Distrikt 11, meine Verbündete in der Arena. Sie konnte fliegen wie ein Vogel, von Baum zu Baum, sie fand auf den zartesten Ästen Halt. Rue, die ich nicht gerettet habe. Die ich sterben ließ. Ich sehe sie vor mir, wie sie auf dem Boden liegt, den Speer im Bauch …

Wen noch werde ich nicht vor der Rache des Kapitols retten können? Wer wird noch sterben, wenn ich Präsident Snow nicht zufriedenstelle?

Ich merke, dass Cinna versucht, mir einen Mantel anzuziehen, also hebe ich die Arme. Ich spüre, wie Pelz mich umhüllt. Er stammt von einem Tier, das ich noch nie gesehen habe. »Hermelin«, sagt Cinna, als ich über den weißen Ärmel streiche. Lederhandschuhe. Ein knallroter Schal. Etwas Pelziges bedeckt meine Ohren. »Du bringst Ohrenschützer wieder in Mode.«

Ich hasse Ohrenschützer, denke ich. Mit den Dingern kann man schlecht hören, und seit ich in der Arena bei einer Explosion auf einem Ohr taub geworden war, verabscheue ich sie noch mehr. Nach meinem Sieg hat das Kapitol mein Ohr wiederhergestellt, aber ich merke, dass ich es immer noch oft überprüfe.

Meine Mutter kommt herbeigelaufen, sie verbirgt etwas in den Händen. »Als Glücksbringer«, sagt sie.

Es ist die Brosche, die Madge mir gegeben hat, bevor ich in die Spiele gezogen bin. Ein fliegender Spotttölpel in einem goldenen Ring. Ich wollte die Brosche Rue schenken, doch sie hat sie nicht angenommen. Sie sagte, wegen der Brosche habe sie beschlossen, mir zu vertrauen. Cinna steckt sie am Knoten des Schals fest.

Effie Trinket kommt herbei und klatscht in die Hände. »Alle mal herhören! Wir machen gleich die erste Außenaufnahme -die Sieger begrüßen einander zu Beginn der wunderbaren Tour. Los, Katniss, strahlendes Lächeln bitte, du freust dich wahnsinnig, klar?« Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass sie mich zur Tür hinausschiebt.

Im ersten Moment kann ich nichts sehen, denn jetzt hat es richtig angefangen zu schneien. Dann erkenne ich Peeta, der aus der Haustür kommt. Ich habe die Anweisung von Präsident Snow im Kopf: »Überzeuge mich.« Und ich weiß, dass ich es tun muss.

Ich setze mein strahlendstes Lächeln auf und gehe auf Peeta zu. Dann renne ich los, als könnte ich keine Sekunde länger warten. Er fängt mich auf und wirbelt mich herum, rutscht plötzlich aus - er hat sein künstliches Bein noch nicht ganz in der Gewalt -, und wir fallen in den Schnee, ich auf ihn drauf, und dann küssen wir uns, zum ersten Mal seit Monaten. Es ist ein Kuss voller Pelz und Schnee und Lippenstift, doch darunter spüre ich die Ruhe, die Peeta immer ausstrahlt. Und ich weiß, dass ich nicht allein bin. Sosehr ich ihn auch verletzt habe, er wird mich vor den Kameras nicht bloßstellen. Wird mich nicht mit einem halbherzigen Kuss bestrafen. Er passt immer noch auf mich auf. Genau wie in der Arena. Bei dem Gedanken würde ich am liebsten weinen. Doch ich helfe ihm auf, hake mich mit meiner behandschuhten Hand bei ihm unter und ziehe ihn vergnügt mit.

Der Rest des Tages ist ein verschwommenes Durcheinander aus dem Weg zum Bahnhof, dem Abschied von allen, dem abfahrenden Zug, dem Abendessen mit dem alten Team - Peeta und ich, Effie und Haymitch, Cinna und Portia, Peetas Stylistin -, ein himmlisches Abendessen, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Und dann bin ich in einen Schlafanzug und einen riesigen Bademantel gehüllt, sitze in meinem vornehmen Abteil und warte darauf, dass die anderen schlafen gehen. Ich weiß, dass Haymitch noch stundenlang wach sein wird. Er schläft nicht gern, wenn es draußen dunkel ist.

Als im Zug alles ruhig scheint, ziehe ich meine Pantoffeln an und tapse zu seiner Tür. Ich muss mehrmals anklopfen, ehe er kommt, fluchend, als wäre er überzeugt, dass ich schlechte Neuigkeiten bringe.

»Was willst du?«, fragt er, und der Weindunst, den er verströmt, haut mich fast um.

»Ich muss mit dir reden«, flüstere ich.

»Jetzt?«, fragt er. Ich nicke. »Hoffentlich hast du einen guten Grund.« Er wartet, aber ich habe das Gefühl, dass jedes Wort, das wir in einem Zug des Kapitols sagen, aufgezeichnet wird. »Und?«, sagt er schroff.

Der Zug bremst ab, und ganz kurz denke ich, Präsident Snow hat mich beobachtet und es nicht gutgeheißen, dass ich mich Haymitch anvertraue, und deshalb hat er beschlossen, mich auf der Stelle zu töten. Doch wir halten nur an, weil der Zug Treibstoff braucht.

»Hier im Zug ist es so stickig«, sage ich.

Es ist ein harmloser Satz, aber ich sehe, wie Haymitch die Augen schmal macht, er hat verstanden. »Dagegen weiß ich was.« Er schiebt sich an mir vorbei und torkelt durch den Gang zu einer Tür. Als er sie mühsam geöffnet hat, schlägt uns eine Schneewolke entgegen. Er stolpert hinaus und landet auf dem Boden.

Eine Dienerin vom Kapitol eilt herbei, um zu helfen, doch Haymitch gibt ihr gutmütig zu verstehen, dass sie wieder gehen kann, und taumelt weiter. »Brauch bloß ein bisschen frische Luft. Nur einen kleinen Moment.«

»Entschuldigung. Er ist betrunken«, sage ich. »Ich hole ihn rein.« Ich springe hinunter und stolpere hinter ihm an den Gleisen entlang. Meine Pantoffeln werden im Schnee klatschnass, während er mich ans Ende des Zuges führt, damit uns niemand hören kann. Dann wendet er sich zu mir.

»Was ist los?«

Ich erzähle ihm alles. Von dem Besuch des Präsidenten, von Gale und dass wir alle sterben müssen, wenn ich versage.

Sein Gesicht wird nüchterner, scheint im Licht der roten Schlusslichter zu altern. »Dann darfst du eben nicht versagen.«

»Wenn du mir bloß helfen kannst, diese Tour zu überstehen …«, setze ich an.

»Nein, Katniss, es geht nicht nur um die Tour«, sagt er.

»Wie meinst du das?«, frage ich.

»Selbst wenn du es schaffst, kommen sie doch in ein paar Monaten wieder und holen uns alle zu den Spielen ab. Du und Peeta, ihr werdet Mentoren sein, jedes Jahr von nun an. Und jedes Jahr werden sie auf die Liebesgeschichte zurückkommen und alle Einzelheiten deines Privatlebens breittreten, und du kannst nichts anderes tun, als bis ans Ende deiner Tage mit diesem Jungen zu leben.«

Seine Worte treffen mich mit voller Wucht. Selbst wenn ich es möchte, wird es für mich nie ein Leben mit Gale geben. Ich werde nie allein leben dürfen. Ich muss für immer in Peeta verliebt sein. Das Kapitol wird darauf bestehen. Ein paar Jahre darf ich vielleicht noch mit meiner Mutter und Prim zusammenwohnen, weil ich ja erst siebzehn bin. Und dann … und dann …

»Verstehst du, was ich sagen will?«, drängt er.

Ich nicke. Er will sagen, dass es nur eine mögliche Zukunft gibt, wenn ich dafür sorgen möchte, dass meine Lieben und ich selbst am Leben bleiben. Ich werde Peeta heiraten müssen.

4

Schweigend trotten wir zurück zum Zug. Im Gang vor meinem Abteil klopft Haymitch mir auf die Schulter und sagt: »Du könntest es viel schlechter treffen.« Dann geht er weiter zu seinem Abteil, die Weinfahne weht hinter ihm her.

In meinem Abteil ziehe ich die durchweichten Pantoffeln, den nassen Bademantel und den Schlafanzug aus. In den Schubladen sind noch mehr Schlafanzüge, doch ich krieche einfach in Unterwäsche unter die Bettdecke. Ich starre in die Dunkelheit und denke über das Gespräch mit Haymitch nach. Alles, was er gesagt hat, stimmt: die Erwartungen des Kapitols, meine Zukunft mit Peeta, sogar seine letzte Bemerkung. Natürlich könnte ich es viel schlechter treffen als mit Peeta. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Eine der wenigen Freiheiten, die wir in Distrikt 12 haben, ist das Recht, zu heiraten, wen wir wollen, oder auch gar nicht zu heiraten. Und jetzt haben sie mir selbst das noch genommen. Ich frage mich, ob Präsident Snow wohl darauf bestehen wird, dass wir Kinder bekommen. Wenn wir welche bekommen, werden sie sich jedes Jahr der Ernte stellen müssen. Und wäre das nicht ein Spektakel, wenn das Kind nicht nur eines Siegers, sondern gleich zweier Sieger für die Arena auserwählt würde? Es ist schon öfter vorgekommen, dass Kinder von Siegern in den Ring mussten. Dann gibt es jedes Mal große Aufregung, und die Leute sagen, dass diese Familie wirklich kein Glück hat. Aber es kommt so oft vor, dass es nicht nur mit Glück zu tun haben kann. Gale ist davon überzeugt, dass es Absicht ist; dass das Kapitol die Auslosung manipuliert, um die Dramatik zu steigern. Wenn man bedenkt, für wie viel Ärger ich gesorgt habe, dann dürfte jedem meiner Kinder ein Auftritt in den Spielen garantiert sein.

Ich denke an Haymitch, der unverheiratet ist, keine Familie hat und die Welt mit Alkohol ausblendet. Er hätte jede Frau im Distrikt haben können. Und wählte die Abgeschiedenheit. Nicht Abgeschiedenheit - das klingt zu friedlich. Eher so etwas wie Einzelhaft. Wusste er nach seiner Erfahrung in der Arena, dass das besser war, als die Alternative zu riskieren? Ich habe einen Vorgeschmack auf diese Alternative bekommen, als am Tag der Ernte Prims Name aufgerufen wurde und ich sah, wie sie zur Bühne ging, geradewegs in den Tod. Doch als Schwester konnte ich mich an ihrer Stelle melden, was unserer Mutter nicht erlaubt war.

Panisch versuche ich einen Ausweg zu ersinnen. Ich kann es nicht zulassen, dass Präsident Snow mich zu diesem Los verdammt. Und wenn ich mir das Leben nehmen müsste. Aber vorher würde ich versuchen zu fliehen. Was würden sie tun, wenn ich einfach abtauchen würde? In den Wald verschwinden und nie mehr herauskommen würde? Wäre es vielleicht sogar denkbar, alle meine Lieben mitzunehmen und mitten in der Wildnis ein neues Leben anzufangen? Höchst unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.

Ich schüttele den Kopf, um die Gedanken zu ordnen. Jetzt ist nicht der richtige Moment, um wilde Fluchtpläne zu schmieden. Ich muss mich auf die Tour der Sieger konzentrieren. Das Schicksal zu vieler Menschen hängt davon ab, dass ich eine überzeugende Vorstellung liefere.

Das Morgengrauen kommt vor dem Schlaf und dann klopft auch schon Effie an meine Tür. Ich ziehe die erstbesten Sachen an, die auf der Kommode liegen, und schleppe mich in den Speisewagen. Ich verstehe nicht, weshalb ich früh aufstehen soll, da es ohnehin ein Reisetag ist, aber dann erfahre ich, dass die Verschönerung gestern nur für den Weg zum Bahnhof war. Heute macht sich das Vorbereitungsteam noch mal richtig an die Arbeit.

»Wozu? Bei der Kälte sieht man doch sowieso nichts«, murre ich.

»In Distrikt 11 ist es aber nicht kalt«, sagt Effie.