Quelle est l'origine de la curieuse expression à la mode : ?…

Pourquoi dit-on lorsqu'on ne sent pas bien, qu'on n'est pas , ou au contraire qu'on si l'on va mieux ? Pourquoi passer veut-il dire « mourir » et « faire des économies » ?…

Ce livre a pour objet de répondre à toutes ces questions. Ce n'est pas un dictionnaire mais un récit, écrit à la première personne par un écrivain fouineur, sensible à l'originalité du langage.

Un récit alerte, souvent drôle, qui mêle l'érudition au calembour, mené à la manière d'une enquête policière et qui aiguillonne à vif la curiosité du lecteur.

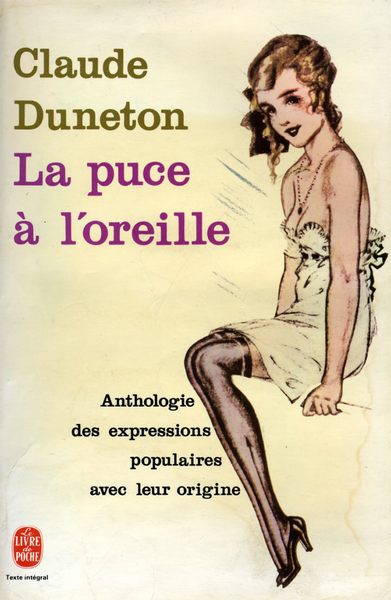

Claude Duneton

La Puce à l'oreille

Anthologie des expressions populaires avec leur origine

Je dédie ce livre à l’inconnu qui, un soir de juillet 1917, à la cafétéria d’un supermarché de la banlieue Sud, alors que, les yeux un peu vagues, je rêvassais à la composition de ces pages, m’a pris pour un paumé, et, avec beaucoup de délicatesse, m’a donné dix francs.

Je ne lui avais pas parlé ; j’avais simplement expliqué à son petit garçon que les corbeaux qui évoluaient au bord de la piste de l’aéroport étaient les petits du Boeing 707 qui venait d’atterrir.

Il faut toujours dire de jolies choses aux petits garçons.

Préface

de la nouvelle édition

La première édition de La Puce à l’oreille parut il y a sept ans. Les lecteurs firent au livre un accueil chaleureux, parfois enthousiaste, témoignant leur goût profond pour les saveurs du langage dans ce qu’il a de plus vivant et imagé, les expressions figurées et populaires. Je les en remercie.

Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. J’ai continué mes enquêtes et mes déambulations dans les dédales de la langue ancienne, au point d’être souvent submergé ; mais, toujours au prix d’une grande vigilance, j’ai réussi à ne pas m’embourber entièrement dans ce que je nommais un marécage. J’ai dépouillé des centaines de textes, j’ai consulté des dizaines d’ouvrages que je n’avais pas à ma disposition il y a sept ans. J’ai accumulé une documentation, donc, infiniment plus riche et plus solide que celle où je puisais alors. Chemin faisant, je me suis forgé aussi une méthode, je dois le dire, plus rigoureuse que celle que j’avais conçue à mes débuts dans l’ardeur et l’excitation de la chasse aux mots. Je me suis endurci.

J’ai été aidé ; en tout premier lieu par les lecteurs eux-mêmes. Un abondant courrier m’a permis de glaner ici et là des informations souvent précieuses, parfois décisives quant à la datation et l’origine de certaines expressions modernes, dont je fais état dans cette nouvelle version. D’autre part, plusieurs livres récents m’ont fourni matière à collecte et à réflexion, en particulier je me dois de citer l’important Dictionnaire des Expressions et Locutions figurées, d’Alain Rey et Sophie Chantreau, paru en 1979, et surtout le remarquable Dictionnaire du Français Non Conventionnel (D.F.N.C.) de Jacques Cellard et Alain Rey, en 1982, fort bien documenté, et précieux pour l’étude de tout ce qui concerne le langage populaire contemporain.

J’ai donc profité de cette nouvelle édition pour revoir et augmenter La Puce à l’oreille. Je me suis appliqué à corriger quelques inexactitudes, modifier des hypothèses trop hâtives, ou au contraire approfondir celles qui m’apparaissent les plus solides à la lumière de mes connaissances actuelles. Je ne suis pas mécontent d’avoir pu étayer certaines de mes intuitions d’il y a sept ans, en particulier d’avoir élucidé, je crois bien, le mystère du séculaire et primesautier Coq-à-l’âne. J’ai aussi entièrement refondu certains chapitres, ajoutant une centaine d’expressions qui m’ont paru amusantes à fouiller — je ne pouvais, pour l’heure, faire davantage.

Enfin, j’ai peut-être commis derechef quelques bévues dans le remaniement de ce livre ; c’est le risque ! Et qui craint les feuilles, n’aille pas au bois… J’espère au moins qu’on trouvera plaisir à cette nouvelle mouture, et que mon livre, encore, n’est pas piqué des vers.

Quelques mots

Un marécage… Un marécage avec des trous noirs, des flaques boueuses, des touffes de joncs, des buissons fantômes et le soir qui descend. Voilà comment je vois mon paysage… La nuit qui vient sur les lagunes et la brume qui monte. Et mon chemin cent fois perdu, cent fois retrouvé, presque. Un chemin improvisé aux repères mouvants. C’est là à peu près ma situation de chasseur solitaire…

Lorsque je suis parti à la chasse aux expressions populaires, à la demande de la Rédaction du magazine Elle, il y a dix ans, j’étais joyeux et confiant. J’avais déjà élucidé plusieurs menus mystères d’enfance — on commence toujours par là — des phrases qui me turlupinaient depuis l’âge de huit ans au moins, du genre « être fier comme un pou », ou « mener une vie de barreaux de chaise. » À l’époque je connaissais bien les poux justement, nous en avions à l’école de temps en temps… La fierté supposée de ces parasites m’intriguait : dès qu’on essayait d’en attraper un, il s’enfuyait lâchement dans l’épaisseur de la chevelure, vermine noirâtre, pleine de pattes, sinistre, je voyais mal le sens de l’expression…

La vie soi-disant mouvementée des barreaux de chaise m’avait valu aussi de durs moments de réflexion. Évidemment on y met les pieds ! Ils craquent un peu quand on se balance. — Te balance pas sur ta chaise !… Pourtant, à mon avis, ça ne leur faisait pas une bien grande aventure.

Apprendre, sur le tard, que les barreaux en question n’étaient pas du tout ceux de mon siège, mais les bâtons d’une chaise à porteurs, que le pou glorieux de l’histoire n’était pas un pou mais un coq, avait illuminé ma vie ! Pour un temps…

Fort de quelques captures faciles, de certaines connaissances, et d’abondantes lectures dans l’ancienne langue — poussé aussi, il faut bien l’avouer, par de dures nécessités, comme on dit quand on n’a plus d’argent — je me suis mis à traquer la locution comme d’autres le criminel en cavale. C’est vrai, j’ai commencé comme chasseur de primes !

Et puis vient la passion. Très vite. Les difficultés aussi d’ailleurs ! — Au début les copains m’aidaient. Ils m’indiquaient des pistes, me fournissaient des listes, notaient pour moi au hasard des causettes les mots entendus, entre la poire et le fromage… « Et celle-là, dis donc ? Pourquoi on dit ça ? » Au café, en voiture, partout : « Qu’est-ce que ça veut dire, au fait, “avoir du tintouin” ? » C’est fou ce qu’on peut se poser comme questions, quand on se met à y penser !… Je sautais sur les dictionnaires, m’enfonçais dans des bouquins épais. Je relançais mes vieilles marottes : les textes du Moyen Âge au goût d’églantine et de primevère. J’éclaircissais les ombres du langage avec un peu de fébrilité.

Seulement voilà : les chemins du savoir sont comme les autres, pleins de ronces. Très vite les livres deviennent douteux, les références s’amenuisent. On se retrouve attelé à une tâche dont on ne soupçonnait pas l’ampleur… Comme un détective privé lancé sur une affaire anodine qui découvrirait des ramifications secrètes, des prolongements inquiétants, qui de fil en aiguille se retrouverait sur la trace d’une maffia internationale, dans un labyrinthe d’indices, de preuves vraies et fausses, de coups bas, avec des assassins partout à ses trousses. On devient Sherlock Holmes, sans le vouloir. On rase les murs, on s’engouffre dans de vastes bibliothèques au silence sournois. On établit des fichiers, on compare, on recoupe. On tombe dans un domaine mouvant où les savants se contredisent, où il faut distinguer le certain du probable, qui n’est plus tout à fait certain mais encore solide, de l’hypothétique pur où l’astuce et l’imagination ont la plus grande part.

Très vite le labyrinthe s’ouvre sur un marécage de plus en plus vaste à mesure que l’on avance, de moins en moins sûr. Bientôt les chemins qui étaient presque fleuris se divisent, s’écartent, se croisent, s’emmêlent puis s’éparpillent en une foule de sentiers sans noms, s’effrangent en des pistes boueuses qui n’aboutissent qu’à des trous d’eau dormante. On patauge, on n’en sort pas…

Au fur et à mesure que les jours passent, que les mois passent, les années, le paysage dans ma tête prend des allures de cauchemar.

L’histoire des mots est soutenue seulement par les textes qui nous sont parvenus, d’autant plus rares que l’on remonte dans le temps. Les paroles s’envolent et pendant des siècles, jusqu’à la période contemporaine, la langue s’est formée presque uniquement de bouche à oreille ; elle a vécu sur du vent. Pour abondante et riche que soit la littérature ancienne — concurrencée d’ailleurs jusqu’au XVIIe siècle par les écrits en latin — elle ne constitue qu’une trace infime de ce qui a grouillé dans la cervelle des hommes, de l’éclat ou du murmure de leurs voix. L’historien de la langue travaille, si l’on peut dire, sur empreintes digitales !

Quand on réduit le champ des recherches aux locutions, c’est-à-dire aux expressions imagées ou cocasses qui « s’écartent de l’usage normal de la langue », on est encore plus mal loti. Ces façons de parler ont souvent été senties comme plus ou moins « populaires » par les gens de bon goût, c’est-à-dire de bonne classe, qui tenaient la plume, plus ou moins triviales — les anciens disaient « basses. » Elles ont, moins fréquemment que les mots ordinaires, franchi la barrière de la page écrite ou imprimée. Il faut compter sur le hasard d’une trouvaille : une citation où la locution apparaît, souvent dans un sens assez différent de celui qu’on lui connaît de nos jours, mais forcément plus proche de son origine, ce qui permet justement de reconstituer son évolution. Rares sont les expressions « attestées » par exemple au XVe siècle dont l’emploi n’a guère varié.

Heureusement ces formes du langage, à cause de leur côté surprenant ou drôle, ont toujours intrigué les amateurs. Les lexicographes du passé se sont penchés sur le sort de ces « comme-on-dit » — à condition bien sûr qu’ils ne soient pas trop crus ! — et se sont efforcés, quelquefois avec passion, de dévoiler leur mystère. Pourtant leur témoignage, fort intéressant parce qu’il situe la locution ainsi recueillie et souvent attestée pour la première fois, est sujet à caution… Paradoxalement, il faut apprendre à se méfier des vieux livres.

Pour le public, plus le livre est vieux, râpé — avec des caractères qui sentent l’artisan et une reliure comme on n’en fait plus — plus il inspire confiance. C’est généralement l’inverse : il faut le trouver suspect. Si une citation ancienne est extrêmement précieuse parce qu’elle donne l’état de la locution à une époque donnée, les explications fournies quant à son origine sont le plus souvent des fables. Parce qu’il leur manquait les matériaux solides qui proviennent aujourd’hui des énormes dépouillements effectués depuis un siècle, les anciens commentateurs recouraient volontiers à l’anecdote, à l’historiette amusante mais aussi fausse que la plupart des mots dits « historiques. »

À propos de l’article sur « à tire-larigot », paru dans Elle, je recevais d’un lecteur furieux, qui s’estimait « grugé », la lettre suivante : « Je trouve scandaleux que sous prétexte de renseigner le lecteur, C. D. se contente de fournir des éléments tels que : “locution fort ancienne… origine obscure et controversée” qui n’apportent rien de précis et plusieurs suppositions qui paraissent pour le moins erronées, et ne donne en fait, hélas ! aucune réponse. Nous trouvons dans un livre intitulé La France au XIVe siècle, édité en 1825, ces quelques lignes relatives à la cathédrale de Rouen :

« … Sur la circonférence de ces cloches fameuses sont gravés les actes de leur baptême, et les vers à la louange de ceux qui les ont fondues ou payées. La plus grosse fut donnée par l’archevêque Odo Rigault, et porte son nom ; elle est si pesante, que ceux qui la mettent en branle sont autorisés à boire dans le clocher un gallon de vin des celliers de l’archevêque, d’où est venu le proverbe : “boire à tire la Rigault”. »

Ce monsieur en colère pensait de bonne foi que l’autorité d’un livre édité en 1825 ne pouvait être mise en doute. En réalité cette histoire de cloche est reprise du Dictionnaire de Furetière de 1690, où elle apparaît, à ma connaissance, pour la première fois, parmi une flopée d’hypothèses dont certaines sont franchement burlesques. Je l’avais omise par manque de place pour m’en tenir à des données à peu près sérieuses, mais voici à titre d’exemple l’article intégral de Furetière, beaucoup moins catégorique, et infiniment plus prudent, que son compilateur tardif :

« On dit proverbialement, Boire à tire larigot, pour dire, Boire beaucoup, & à longs traits. Quelques-uns tirent l’origine de ce proverbe du jeu de l’orgue, à cause qu’il sifle beaucoup, & que les buveurs appellent souvent si fier, boire beaucoup ; d’autres d’une cloche de Roüen, qui est la seconde en grosseur dans la Cathédrale, qu’on appelle la Rigault, du nom de celui qui l’a donnée : & parce que les Sonneurs ont beaucoup de peine à la sonner, on dit qu’au sortir de là ils vont boire en tire la Rigault. D’autres le dérivent d’une petite flûte d’yvoire qui rend un ton fort haut, dans laquelle il faut souffler à perte d’haleine ; & parce que quand on veut boire jusqu’à la dernière goutte, il faut lever le coude, le menton & le verre, comme ceux qui flûtent avec un Larigot, on a appelé cette manière, Boire à tire larigot ; ce qu’on dit autrement joüer de la flûte de l’Allemand, par comparaison à ces verres longs & étroits dont les Allemands se servent dans leurs débauches, qu’ils nomment flûtes. D’autres disent que ce mot vient des Gots, qui ayant tué leur Chef Alaric, & mis sa tête au bout d’une pique, buvaient par dérision à sa santé en proférant ces mots, A ti Alaric Got, d’où on a dit par corruption à tire larigot. Borel le dérive d’un vieux mot François larigaude, qu’il dit signifier le gosier, & être dérivé de larinx. Ainsi boire à tire larigot signifiera boire à tire le gosier. Voyez Ménage, qui le fait venir de fistula, fistularius, flûte, flûteur. On s’est moqué de cette étymologie, & il déclare qu’il se moque de ceux qui s’en sont moquez. »

Reste que les gens s’attachent généralement à la première amusette lue quelque part, et ils la colportent. Par exemple les grands hommes attirent énormément l’explication de circonstance, un peu selon le même procédé qui fait raconter une blague en la rapportant à un haut personnage. Aujourd’hui un certain nombre d’histoires « drôles » commencent par : « Un jour de Gaulle rencontre un ami », etc. Quelqu’un m’a très crédulement raconté ainsi l’origine de « laisser pisser le mérinos » : « Un jour, à Versailles, on présentait un mérinos à Louis XIV, pour lui montrer la nouvelle race. Le mouton s’est mis à pisser sur le parquet du salon et les assistants voulurent l’enlever en hâte. Mais le roi leva la main, et dit : “Laissez pisser le mérinos !” » — Inutile de préciser qu’il n’y a pas là une once de vraisemblance : bien que l’animal en question ait effectivement été introduit en France sous le gouvernement de Colbert, son nom n’est attesté en français que depuis la fin du XVIIIe siècle. Cependant mon informateur, l’ayant « entendu dire », y croyait, et il a écouté mes réserves d’un air chagrin. Les gens n’aiment pas beaucoup qu’on leur enlève leurs illusions. Naguère un jeu télévisé a contribué à répandre des « origines de locutions » souvent puisées à des sources douteuses, que des correspondants d’ailleurs bien intentionnés me rapportaient en triomphe avec tout le poids du « Ils l’ont dit à la télé. »

En réalité une locution est un fait de langue qui naît d’un mode de vie, d’usages communs, d’actions répétées, par la connivence d’un groupe. Elle ne véhicule qu’exceptionnellement le souvenir d’une anecdote précise — à moins qu’il ne s’agisse d’un fait historique parfaitement daté qui a eu à son époque un certain retentissement, comme le « coup de Trafalgar », ou à un degré moindre le « coup de Jarnac »[1].

Pour en terminer avec l’histoire de la cloche de Rouen, et montrer la complexité du problème, il n’est pas exclu que les sonneurs, si tel est le cas, aient utilisé l’expression « boire à tire la Rigault », justement parce qu’elle faisait un jeu de mots superbe avec l’expression existante, et qu’ils aient fini par penser que la leur était la bonne. J’ai connu un forgeron qui s’appelait aussi Rigaut, et bien avant de connaître cette histoire, à le voir tirer sur le soufflet de sa forge, je ne pouvais m’empêcher de penser qu’il faisait ça « à tire-larigot. » Quand j’étais petit je croyais même vaguement que l’expression était attachée à sa personne ! En outre on peut imaginer sans beaucoup d’audace que les sonneurs de Rouen, influencés par une locution qui leur allait comme un gant, soient devenus ivrognes pour se conformer au dicton, par pure complaisance linguistique !

Cela dit, l’agacement de mon lecteur est révélateur d’un état d’esprit. Les gens veulent des réponses à tout prix, sûres, tangibles. Ils ont du mal à se contenter d’une approximation, même si elle relève d’une prudence toute scientifique. Hélas ! comme il disait, il est des cas où les réponses définitives sont impossibles parce que l’écheveau a été brisé, que des morceaux entiers manquent vers le début, et que tout le monde en est réduit aux conjectures. Pour employer une image encore plus claire fournie par l’éminent linguiste Pierre Guiraud : « Une locution est un puzzle dont nous ne possédons qu’une pièce sur dix et en essayant de le reconstruire on doit se garder de forcer les morceaux dans une échancrure destinée à rester vide[2]. »

Autrement dit il faut savoir accepter son ignorance. Pourtant, avant de capituler on a tendance à pousser les élucubrations le plus loin possible. C’est humain, on veut savoir. Chaque élément nouveau qui est découvert, une citation, un rapprochement, fait soudain rebondir l’enquête, abandonner des pistes considérées jusque-là comme sûres, reconsidérer le tout et repartir sur une nouvelle… conviction intime !

Prenons l’expression, bizarre si l’on y réfléchit : « griller un feu rouge » — absurde même, si l’on s’en tient au sens strict des mots. Elle est venue spontanément dans le langage contemporain par jeu sur « brûler un feu rouge », lequel est construit sur « brûler un arrêt », par analogie avec « brûler l’étape », lui-même construit sans doute à partir de « brûler le pavé », signe de grande hâte qui prend son image dans les étincelles très réelles produites par les sabots d’un cheval au galop ou les roues ferrées d’un carrosse sur une route pavée… À moins que les armées n’aient autrefois réellement brûlé les fourrages abandonnés, au cours d’une retraite précipitée, sur les lieux où elles auraient dû camper !

Supposons que les feux tricolores de nos carrefours soient prochainement supprimés, et remplacés par un système tout autre, plus électronique et plus efficace, par exemple un dispositif qui arrêterait automatiquement les voitures… Les feux rouge, orange et vert seraient rapidement oubliés en une génération ou deux, comme nous avons déjà oublié qu’il n’y a pas si longtemps ils n’étaient pas automatiques et qu’un agent de la circulation « donnait » réellement le « feu vert », en appuyant sur un bouton.

Admettons maintenant, par pure fantaisie, que dans cinq ou six cents ans on parle encore le français, et que l’expression « griller un feu rouge » soit demeurée dans la langue, avec le sens qu’elle aurait pris après nous de « mourir de mort violente. » Évolution, n’est-ce pas, tout à fait plausible !… On aurait par exemple le communiqué suivant dans la presse écrite ou parlée : « M. Antoine Ployé, le superchairmane de l’omnihameau de Malepente, a été attaqué la nuit dernière, chez lui, par des hommes armés. Après une brève altercation dont nous ignorons le topique, il a rapidement grillé un feu rouge sous les coups de ses agresseurs. »

On voit d’ici l’embarras des commentateurs langagiers ! L’explication la plus courante de cette façon de parler serait qu’« autrefois on torturait les gens sur des grils rougis et qu’ils en mouraient. » Certains, épris de logique, feraient remarquer que l’expression avait dû être « griller sur un feu rouge. » Comme on dirait également « griller son feu rouge », d’autres soutiendraient que c’est là l’expression originale, et la rapporteraient à l’antique coutume de donner une cigarette aux condamnés à mort, citant la vieille formule, dûment attestée : « griller sa dernière cigarette », d’où « son feu rouge », etc.

Mais un autre groupe de chercheurs soutiendrait qu’évidemment ce ne sont là que brides à veaux, et qu’il faut naturellement se reporter à l’habitude qu’avaient les anciens de placer des cierges auprès des cercueils, et que lorsque le défunt avait succombé à une mort aussi soudaine que violente on faisait brûler des cierges rouges, symboles du sang versé, d’où l’expression !

Pourtant, un jour, un jeune savant très ingénieux détruirait d’un coup toutes ces prétendues explications. Il serait tombé par hasard, dans un roman policier archaïque, sur l’expression « griller la politesse. » Il établirait l’équation : feu rouge égale politesse, parce que autrefois « on fixait une lampe rouge à l’arrière des véhicules, par politesse, pour indiquer qu’on s’en allait. » Ainsi la locution « griller un feu rouge » a d’abord signifié « partir », peut-être précipitamment, puis mourir en voyage au cours d’un accident — sous l’influence de « partir pour son dernier voyage » — sens qu’elle avait déjà au XXIIIe siècle. Par extension elle s’est appliquée à toutes formes de morts violentes.

On peut imaginer que « donner le feu vert » ayant également survécu, on le rapporterait à la tradition copieusement attestée de la flamme olympique qui donnait le départ des jeux, qu’à une certaine époque cette flamme était verte, et que tout est bien clair ainsi.

Cette évocation futuriste représente assez bien la situation exacte dans laquelle nous sommes placés aujourd’hui face à des expressions telles que « découvrir le pot aux roses » ou « tirer le diable par la queue » !

Pourtant, dans mon hypothèse — absurde parce que les gens du futur disposeront sur notre époque (à moins d’accident !) d’une masse de documents écrits et filmés — il y aurait toujours et quand même la possibilité pour un chercheur de découvrir la trace de nos véritables feux de la circulation, et de retracer une évolution exacte de l’expression. — C’est là précisément que les choses deviennent passionnantes et que le linguiste tourne au détective privé : il existe, tout de même, quelque part, une solution… Les énigmes, policières ou autres, ont toujours excité l’imagination des hommes, au point de leur faire parfois inventer des dieux et des religions.

La seule façon d’avancer dans une enquête, avec quelque assurance de ne pas divaguer, c’est d’avoir des preuves. Les preuves, en linguistique, ce sont les textes. Ou bien on dispose d’un texte, de plusieurs textes, et l’on propose alors une analyse rigoureuse et des solutions fiables, ou bien ils font défaut et toutes les propositions, si brillantes et ingénieuses soient-elles, demeurent des élucubrations plus ou moins séduisantes, plus ou moins « convaincantes », quelquefois utiles comme hypothèses de travail, mais nécessairement provisoires et sans fondement réel.

Or, dans le domaine des expressions populaires les textes sont maigres. Nous avons tout ce qu’il faut sur le parler de nos rois, de nos cours, de nos princes à presque toutes les époques, de nos grands et petits bourgeois, nous possédons également, parce qu’ils ont fait parler d’eux, une documentation relativement riche, faite de mémoires et de procès, sur la langue de nos voleurs et de nos assassins — qui par là aussi ressemblent à nos princes ! — mais rien ou presque sur la langue de l’immense majorité du peuple. Le peuple, on l’a pressuré, harcelé, taillé, emprisonné aussi, parfois roué, violé, massacré, sans jamais lui demander ce qu’il en pensait, dans ses mots à lui.

De toute façon ce que le peuple avait à dire était vulgaire par définition, bas par essence, comme le sont les cris, les pleurs et la colère. « Le langage populaire — explique froidement M. Pierre Guiraud — reflet des sentiments élémentaires qui animent toute une classe, possède un vocabulaire très riche pour exprimer les idées les plus basses, le dénigrement, la jubilation, la satiété, l’ennui, l’irritation ; aucun ou presque, par contre, pour traduire les aspects les plus nobles et les plus délicats de la sensibilité[3]. » Guiraud ajoute il est vrai : « Le langage ne fait ici que traduire les conditions d’existence faites par la société aux sujets parlants ; ce langage est celui de l’insécurité, de la misère et des taudis dont les remugles flottent à la surface de la sentine linguistique[4]. »

Je voudrais faire une remarque. Quand les linguistes, en France, emploient le mot « peuple », ils désignent par là, exclusivement, la population ouvrière, polissonne ou clocharde de Paris. Le mot va de soi, si je puis dire ; depuis toujours, depuis les « crocheteurs de la halle au foin », il est bien entendu qu’il s’agit de Paris et de Paris seul. Les exemples le montrent abondamment : « Le peuple n’a guère de mots pour exprimer la beauté, il dit bath, “c’est chouette” ou “elle est gironde”, quand il a mille façons de traduire la laideur physique et morale : blêche, moche, tarte, tocard, avec leurs dérivés et de nombreuses images plus ou moins pittoresques : gueule de raie, tronche en coin de rue, etc[5]. »

Mais où diable les Français, peuple ou non, disaient-ils bath, chouette, blêche ou tocard, jusqu’à il y a très peu de temps, en dehors d’un périmètre de dix kilomètres de rayon autour de l’île de la Cité ?… Pour tout provincial ce vocabulaire est encore aujourd’hui, surtout chez les gens d’un certain âge, fortement marqué de « parisianisme » et nettement localisé ! P. Guiraud ajoute une liste de « façons de dire “sentir mauvais” » : « C’est cocoter, cogner, corner, cornancher, emboucaner, empoisonner, fouetter, gazouiller, poquer, puer, remuer, renifler, repousser, schlinguer, schlingoter, schipoter, taper, trouilloter. » À l’exception du générique « puer » et du banal « empoisonner », aucun de ces mots, avant le brassage patriotique de la Première Guerre mondiale, n’avait franchi les limites des anciennes fortifications de la capitale ! Certains n’en sont toujours pas sortis, et pour ma part, bien que j’aie de grandes oreilles je n’ai jamais entendu nulle part « cornancher », pas plus que « poquer » ou « gazouiller » dans ce sens !

À cette particularité de terminologie il y a une raison simple : il faut rappeler qu’en effet, en France, le peuple n’est pas de langue française — tout du moins il ne l’est que depuis très récemment. Il faut redire, tant cette évidence paraît neuve — et insolite aux étrangers — que sur tout le territoire de l’Occitanie, de la Bretagne ou de l’Alsace, etc., jusqu’à ces derniers temps seule la bourgeoisie, privée et administrative, utilisait le français, un français de bon aloi tout imprégné du collège. D’autre part, les populations des provinces franchimanes, telles la Champagne ou la Picardie, n’ont abandonné leurs vieux dialectes franciens qu’au début de ce siècle, au moment où les masses apprenaient dans les livres leur langue nationale.

Le peuple, au sens large, a toujours parlé basque, berrichon ou normand ; c’est la première et la plus fondamentale cause du manque de textes : hors de Paris, historiquement, le français populaire n’existe pas ou existe à peine. Quant à celui qui naît de nos jours du brassage des populations et sous l’influence des mass media, il n’est souvent que l’extension directe du « parigot » à l’ensemble du territoire. La deuxième raison est que les écrivains, issus pour la plupart de bonnes maisons, n’ont, bien sûr, employé que la langue dite commune — commune à la bourgeoisie. Ceux qui, par hasard, étaient issus du peuple avaient intérêt à cacher de leur mieux cette provenance et à ne pas laisser soupçonner par la familiarité de leur langage la médiocrité de leur engeance. S’ils l’avouaient c’était dans un style suffisamment « élevé » pour créer la distance entre la chose dite et la chose vécue — à de très rares exceptions près, ils en auraient plutôt rajouté dans la préciosité, reniant à qui mieux mieux tout ce qui aurait pu être un héritage, et aurait étayé cette zone de la langue, à la fois vivante et occulte, que M. Jacques Cellard appelle avec pertinence le « français non conventionnel. »

C’est le règne du mépris, auquel P. Guiraud fait encore allusion en d’autres termes lorsqu’il définit le « français des gens cultivés » : « Il n’accepte un terme venu du peuple que dans la mesure où il est démotivé et où son origine cesse d’être sentie. Or les locutions gardent longtemps comme un relent de leur provenance, et la société polie qui crée la langue commune a toujours soigneusement filtré les mots de métiers, les termes scientifiques, les provincialismes et les argotismes […]. Il y a un tiers état du langage qui a toujours été soigneusement tenu à l’écart ; on ne mélange pas les torchons et les serviettes[6]. »

Ce mépris des classes dirigeantes et écrivantes pour le langage populaire ne date pas d’hier. Lorsque Furetière, à la fin du XVIIe siècle, enregistre des termes familiers il prend soin de préciser qu’on les emploie « bassement », ou « odieusement. » Encore ces précautions n’étaient-elles pas suffisantes à son époque de haute répression puisque son Dictionnaire fit scandale et lui valut bien des ennuis ! Les lexicographes ont suivi jusqu’à nos jours la tradition du « bon usage », et il n’est pas jusqu’à l’actuel et admirable Dictionnaire analogique de Robert qui ne perpétue cette discrimination en affublant du méprisant « populaire » des expressions qui n’ont souvent d’autre défaut que de ne pas avoir franchi le cercle de l’écriture à médailles.

Cependant, le peuple — parisien donc — a mal suivi au XVIIe siècle le virage radical de la langue vers les hautes sphères pilotées par la Cour. Les gens, et pas nécessairement la « lie de l’humanité », ont continué à employer les mots usuels, les tournures qui leur étaient habituelles et qui leur semblaient bonnes. Ils sont devenus ainsi, sans qu’on les avertisse, archaïsants malgré eux. Molière faisait rire de ces tours et de ces vocables soudain démodés dans la bouche de ses petits personnages que sont les domestiques et les marchands.

Les mots ont cheminé pourtant, à l’écart de la culture officielle, pendant plusieurs centaines d’années, pour resurgir parfois au XIXe et au XXe siècle, et revenir dans l’usage quotidien, parfaitement vieux et parfaitement vivants. Briffer, trimer, jacter, font partie de ces mots maquisards qui datent pour les plus récents du XVIe siècle et ont eu à leur heure les honneurs de la langue littéraire ancienne. La gadoue n’est pas un mot d’argot, c’est la boue mélangée d’excréments au XVIe siècle, et derrière le baratin il est facile de discerner le barat du Moyen Âge, la tromperie.

Il a fallu l’établissement, ces vingt dernières années, des Atlas linguistiques de la France, et aller interroger les vieux paysans à cinquante kilomètres de Paris sur leur langue de tous les jours, pour s’apercevoir que d’autres termes de vieux français avaient survécu là, nullement dérangés, à l’écart des livres, des procès et des gazettes, depuis toujours… Étrange d’ailleurs, dans un pays si fier de sa haute culture, que l’idée de ces atlas linguistiques comme on peut en dresser en Afrique ou en Océanie. Pour ne citer qu’un seul exemple de ces inquiétantes découvertes, on s’est aperçu que le verbe guetter avait conservé son sens étymologique de veiller, garder, surveiller, jusqu’aux portes de la capitale ! Une guetteuse d’enfants désigne chez ces tribus d’outre-boulevard, autochtones de Hurepoix, ce que le bon goût parisien et la pénurie nous ont forcés à appeler récemment une baby-sitter !

Ce rejet d’une partie de la langue, de ce français — ironie délicate — « non conventionnel », est la raison pour laquelle il est si difficile de savoir d’où viennent des expressions comme « faire du foin » ou « rester comme deux ronds de flan » — si difficile de retrouver son chemin dans le grouillement d’expressions familières en usage aujourd’hui, qui ne sont pas forcément récentes, mais dont les traces manquent totalement. On patauge, on s’enlise, on tourne à la confusion.

Dans le même ordre d’idées, le rejet traditionnel par les grands dictionnaires, en particulier ceux du XIXe siècle, de tout ce qui touche de trop près au sexe et à l’érotisme ne facilite pas la compréhension de nombre de phénomènes langagiers ; cette tradition de pudibonderie, suivie par l’Université dans son ensemble, obscurcit même des zones importantes d’influences et de jeux de la langue, pas seulement populaire. Ces absences volontaires ont en particulier inculqué chez les gens d’aujourd’hui l’idée vague et fausse que les mots érotiques et les mots crus sont plus ou moins des inventions récentes dues à la polissonnerie de notre siècle — ma pauvre dame, où allons-nous ! — et que les gens des siècles passés, dans leur grande sagesse et leur absence de cinéma, ne le disaient qu’avec des fleurs !

Outre le fond de moralité officielle et hypocrite du Second Empire qu’il faut prendre en compte, la cause de cette sous-information réside dans la personnalité même des deux grands lexicographes du siècle dernier : Pierre Larousse et Émile Littré. En dépit des tendances socialisantes et libérales du premier, ils étaient tous deux des hommes d’ordre et d’intérieur. La vie minutieusement réglée et douillettement familiale de Littré, entre sa femme excellente cuisinière et sa grande jeune fille, de plus en plus grande et de moins en moins jeune d’ailleurs, qui l’aidait à mettre ses fiches à jour, disposait mal l’admirable chercheur à disserter sur la bagatelle !

Il n’est qu’à lire dans le Littré l’article cul en entier, par exemple, pour imaginer la torture que ça a dû être de le rédiger dignement. Mais le cul a été tellement utilisé, si j’ose dire, que l’érudit est bien obligé d’en rendre compte. Ça l’entraîne loin, il frise le scabreux ! Cependant les citations sont là, elles abondent, exigeantes, et des meilleurs auteurs, très XVIIe : La Fontaine, Molière, Mme de Sévigné, qu’on ne peut écarter… On sent que Littré se serait bien passé de noter dans son dictionnaire : « Baiser ou lécher le cul à quelqu’un, lui témoigner une soumission servile », sans cette malencontreuse phrase de Saint-Simon : « Le chancelier me répondit qu’il voudrait me baiser le cul… » En fin de liste il prend une profonde respiration, et sa distance : « Toutes ces locutions sont du langage très familier ou du langage bas » précise-t-il.

Juste revanche, la pudibonderie du savant lui a fait commettre quelques bévues amusantes. Littré note par exemple : « Jouer de l’épée à deux jambes, s’enfuir au lieu de combattre. » Erreur ! Il s’agit de « coïter » avec cette épée-là, pas de courir ! (Voir p. 88–89.)

Néanmoins la publication ces dernières décennies du Französisches etymologisches Wörterbuch, l’ouvrage monumental d’étymologie de la langue française (le FEW) de W. von Wartburg, a remédié dans une certaine mesure à la pénurie des textes. Il constitue une documentation incomparable que ne possédaient pas les chercheurs de naguère, et qui a permis d’ajuster un grand nombre de mots et de locutions, rendant caduques bien des hypothèses traditionnelles.

En établissant le présent recueil je me suis appliqué à utiliser les recherches les plus récentes faites d’après ces sources. Si je me suis laissé aller à rêver, moi aussi, et à faire état de quelques élucubrations personnelles, j’ai pris soin de les présenter en tant que telles, c’est-à-dire aléatoires par définition. — C’est ce qu’il y a de formidable dans ce genre de travail : ça n’empêche pas de rêver, l’important est de savoir qu’on rêve.

J’ai essayé de jeter un pont entre la langue de tous les jours et l’ancienne, libre et pleine de sève de nos aïeux — beaucoup moins « étrangère » que ne le laisse supposer son appellation d’ancien français. Celui qui n’a jamais fait quelques incursions « en version originale » dans la très belle et très riche littérature du Moyen Âge n’a, à mon avis, qu’une vision tronquée de la langue contemporaine. J’ai donc puisé autant que possible à ces sources toniques, d’une fraîcheur tout écologique, pour l’exemple et aussi pour le plaisir ! J’ai voulu laisser entrevoir à un public non spécialiste les racines qui, si on les connaissait mieux, feraient moins ricaner les beaux esprits à propos des langues nationales minoritaires de ce pays, et permettraient de mieux apprécier ce que l’occitan ou le breton ont de précieux et d’irremplaçable.

J’ai fait un choix, parmi les locutions que tout le monde connaît et utilise, pour retenir celles qui m’ont paru les plus riches ou les plus amusantes, ou dont l’origine éclaire tout à coup un morceau du passé. Les plus anodines ne sont pas les moins surprenantes. Reste que j’ai dû laisser en suspens des centaines de fiches incomplètes, incomplétables peut-être, un vaste terrain sur lequel il ne faut avancer qu’en tâtant de l’orteil sous peine de s’embourber jusqu’aux yeux… Seules les fourmis se retrouvent bien dans un marécage !

Tout le monde, dans ce domaine, a fait des erreurs. Il n’y a aucune raison pour que j’en sois exempt. Ce serait « mathématiquement » impossible. En dévoilant quelques horizons j’espère seulement avoir donné au lecteur, avec l’envie d’en savoir davantage, une mise en garde. — En éveillant son désir je lui aurai peut-être, en somme, mis la puce à l’oreille !

1.

LES PLAISIRS

Un verre d’alcool, une émotion subite, un trouble, un émoi, et l’homme le plus taciturne se met à jaser… Qu’il soit gai, furieux, craintif ou arrogant, en compagnie familière ou bien avec des inconnus, l’homme parle surtout quand il est excité, poussé par un remue-ménage intérieur qui le force à déverser le trop-plein de ses émotions. Juste avant les pleurs, les coups, la fuite, vient le discours.

On connaît cette habitude des singes de vider leurs querelles au son de leur voix. Contrairement à tant de mammifères dont la suprématie s’établit par la lutte à dents, à cornes, ou à couteaux, et souvent par la mort de l’adversaire, les singes s’en tiennent, paraît-il, aux menaces. Le chef de la horde demeure le chef à condition de crier plus fort que tout le monde. C’est à se demander si la parole humaine ne descend pas elle aussi du singe ! Si le langage n’a pas été produit, aux temps lointains, d’abord par ces danses dissuasives adaptées aux gosiers des humanoïdes en mots articulés pour créer la peur, transformées en plaintes ou en appels chez l’épouvanté, le blessé, le souffrant. L’invective et l’invocation procèdent d’émotions fortes, comme par ailleurs l’appel du mâle ou de la femelle, et le rire des plaisirs partagés.

En tout cas les locutions, les images, les comparaisons, qui sont le sel du langage policé et le résultat des moments inventifs d’une communauté, semblent issues en très grande majorité de circonstances de la vie où l’excitation prévaut. Les grands fournisseurs d’expressions populaires demeurent la guerre et tous ses substituts plus ou moins sublimés : la chasse, les jeux, auxquels il faut ajouter le cheval en ce qu’il fut longtemps l’instrument des armées. — L’autre moteur du langage imagé reste incontestablement l’amour sous toutes ses formes et avec tous ses dérivés parmi lesquels il convient sans doute de ranger les soins de la toilette et la mode en particulier.

Le commerce, la justice, en ce qu’ils ont d’agressif ou de jubilatoire, comme d’ailleurs le vol, participent également à ces grandes circonstances d’excitation du cortex qui dénouent les langues, font fleurir ou parrainent les métaphores. Les plaisirs de la table, quant à eux, par réchauffement qu’ils provoquent, ne sont plus à vanter !

C’est par exemple un fait incontestable que les sports sont aujourd’hui les plus débridés et les plus inventifs créateurs de langage, tout au moins en français. Particulièrement les sports qui émeuvent les foules, quelquefois jusqu’à des paroxysmes bizarres. Il n’est que d’écouter les commentaires qui accompagnent à chaud un match de rugby de quelque envergure pour se convaincre de ce que l’excitation d’un groupe enflammé peut produire comme trouvailles spontanées et fleurs de rhétorique, dans le sarcasme ou la jubilation. Le plaisir du jeu rejoint ici le plaisir du langage, et lui sert de ferment.

Je n’ai pas oublié cet Anglais qui était mon hôte. Vieux retraité, sexagénaire tranquille, Bill était peu bavard. Non pour se conformer au cliché facile du Britannique réservé, mais il avait vu beaucoup de monde. Il avait commencé sa vie par la guerre de 14, aux tranchées. Il y avait perdu une oreille, fauchée par un éclat d’obus, et deux frères à lui dans l’Artois. Il n’aimait pas les champs d’honneur, ni les chansons modernes ni les gestes inconsidérés. Il murmurait un peu des choses du temps, une phrase ici et là, sans conséquence… Maigre, cordial et discret, il s’occupait de son jardinet, à la fois songeur et peinard, tondait sa minuscule pelouse, élaguait ses choux, prenait son thé à heures fixes, lisait son journal devant la télé. Ce n’était pas l’homme du verbe.

Bill était un ancien postier. Il avait pratiqué le football jusqu’à la trentaine, puis le cricket très longtemps, puis le tennis. L’âge venant il s’était calmement converti aux boules, les grosses boules anglaises sur gazon. Il m’avait invité à voir le dernier match du championnat, disputé entre équipes du troisième âge, avec des vieux messieurs proprets, souriants, des dames ridées en rose, en jupettes plissées, blanches, socquettes assorties, qui portaient chaque samedi sur les pelouses impeccables leur soixantaine avancée…

Là, sur le terrain, ç’avait été la métamorphose ! La passion du jeu avait saisi Billy, l’avait totalement transformé. Il sautillait partout, excité comme un gosse ! Billy bavard, Billy plaisantin apostrophait ses vieux copains, brocardait les dames chenues, invectivait la boule, blaguait le cochonnet, riait avec tout le monde. Il commentait les coups, primesautier, disséquait les trajectoires, frappait dans ses mains, rouge de plaisir. Il parlait, parlait, parlait… C’était Billy la jactance, soudain, dans le soleil d’automne, sur l’herbe rase vert cru.

Il m’appelait, me prenait à témoin, moi l’étranger, que je me rende bien compte :

— Viens voir ! Viens voir ici !…

Que je n’en perde pas une miette des beaux coups lovés, de la tactique !

— Et celle-là ! Hein ? Qu’est-ce que t’en dis !… Boy ! What d’you say of that !

Il me tutoyait, du coup — encore qu’en anglais ce ne soit jamais facile à savoir ! Je le voyais à ses yeux pétillants, à ses éclats de rire, dans la fraternité ludique il m’aurait tutoyé dans n’importe quelle langue du monde !

Le lendemain il avait repris ses aises, ses distances, son silence familier. Il avait gagné aussi. La nouvelle petite coupe était rangée avec les autres sur la cheminée. Pendant quelques jours une vague lueur a rayonné dans sa nonchalance…

Quand je pense à Billy, parfois, il me semble qu’il recréait l’origine des langues.

L'amour

Rage de cul passe mal de dents.

L’amour est un bouquet de violettes, dit la rengaine ! C’est aussi une gerbe de mots incomparablement riche, un flot continu de façons de parler en mouvement perpétuel et pratiquement infini. Il n’est pas question de passer ici en revue les centaines, les milliers d’expressions, d’avant-hier ou de plusieurs siècles, qui décrivent, évoquent, sous-entendent, crûment, chastement, un peu, beaucoup, passionnément, les divers aspects de la marguerite !

D’ailleurs dans ce domaine tout peut faire image. Que ce soit pour décrire l’acte sexuel ou désigner l’anatomie adaptée, n’importe quel mot, à la limite, employé dans un contexte érotique, peut se charger de sous-entendus plus ou moins éloquents. La célèbre création proustienne « faire catleya » peut s’étendre à n’importe quoi. Le premier objet venu, si j’ose dire, peut faire l’affaire.

J’ai devant moi une fenêtre. Je pourrais par exemple, en y mettant le ton, l’intention, la langueur et le regard qu’il faut, proposer de « faire espagnolette », de « tripoter le tasseau, caresser la persienne, huiler les gonds, éventer l’embrasure, mouiller le carreau, taper la barre d’appui, palper la tringle », et, pourquoi pas, « tirer les rideaux » ! En y mettant du sien !… En fait ce sont tous les éléments de la pièce qui peuvent ainsi entrer dans le champ érotique au moindre clin d’œil, depuis « ramoner la cheminée » jusqu’à « mettre une fleur dans le vase. »

C’est le principe même des inscriptions sur les gaufrettes, lesquelles permettent au dessert des conversations paillardes par petits gâteaux interposés, à partir de morceaux de phrases complètement anodines, du genre : Voulez-vous ? — Soyez sages — Pas avant midi — Je serai prudent — Je n’ai plus soif, etc. Elles ne prennent leur équivoque que par la situation et l’intention égrillarde que les gens leur prêtent. C’était commode, naguère, les gaufrettes !

Du reste les termes dits techniques ne se sont pas formés autrement. Ce sont à l’origine des allusions : coït vient de coire qui en latin signifie « aller ensemble », au sens où une fille va avec les hommes. Copuler vient de la copule, au sens propre « ce qui sert à attacher », puis « lien conjugal » ; forniquer est davantage motivé dans la mesure où il dérive de fornix, prostituée, mais le sens initial du mot est une « voûte », puis une « chambre voûtée » : « Les prostituées de bas étage habitaient souvent, comme les esclaves et le bas peuple, dans des réduits voûtés, établis dans la muraille des maisons » (Bloch & Wartburg).

Je ne présente donc ici qu’une moisson élémentaire, réduite aux expressions les plus connues, mais qui ne vont pas toutes sans surprises.

HUMEURS

Courir le guilledou

L’expression était belle ; on sait encore de quoi il s’agit. Le mot amuse, mais en ces temps de drague ouverte je crois bien que personne ne court plus vraiment le guilledou ! « À croire qu’elles le faisaient exprès pour l’exciter. Pas étonnant que le Marin aille courir le guilledou après ça ! Il avait beau dire qu’elles ne l’intéressaient pas, la vue de tous leurs appas devait bien finir par le chatouiller au bon endroit. » (R. Guérin, L’Apprenti, 1946.)

Le guilledou a fait, comme on dit, couler beaucoup d’encre. On y a vu des choses un peu extravagantes, le terme venant pour M. Rat d’un certain kveldulr, un « loup du soir » Scandinave ; selon lui il s’agirait de « courir à la rencontre du loup-garou à l’heure où la nuit tombe. »

Pour Furetière, à la fin du XVIIe siècle, le guilledou est un « terme burlesque dont on se sert pour exprimer la débauche des personnes. On dit qu’une femme court le guilledou lorsqu’elle se dérobe à son domestique [entendez sa “maison”] & qu’on ne sçait où elle va ; ce qui fait présumer que c’est dans de mauvais lieux. Ménage croit — continue Furetière — que le mot vient de gildonia, qui était une espèce d’ancienne confrérie qui a lieu encore en quelques endroits d’Allemagne, où on faisait quelques festins et réjouissances : & comme ces assemblées étaient licencieuses, ou pouvaient servir à d’autres débauches on a appelé les débauchés des coureurs de guilledou. » — Décidément ces messieurs voyaient des partouzes partout !

Je croirais plutôt avec Bloch & Wartburg que le mot est « sans doute composé de l’ancien verbe guiller, “tromper, attraper” et de l’adjectif doux dans son acception morale. » Cela d’autant plus volontiers que la guille, la ruse, était un terme très courant dans l’ancienne langue, où il est de surcroît souvent associé à l’amour !

… Vous veut requerre

que ne mainteniez plus guerre

vers le chaitif qui languit là,

qui d’amour onques ne guilla

(qui ne trompa jamais personne avec des paroles amoureuses), dit le Roman de la Rose ; et dans les Chansons satyriques de la même époque :

Cils qui veulent aimer

Par amour, sans guiller,

Sans nulle vilainie,

Doivent souvent aller

Au jeu pour quaroler[7]

Pour voir qui leur sied.

Le mot est formé comme guillemin, c’est-à-dire « trompe la main », ce jeu bête et méchant, très en vogue au XVe siècle, qui consistait à faire saisir par un joueur aux yeux bandés un bâton enduit de merde ! Rabelais l’appelle « Guillemin, baille ma lance »…

Le guilledou est-il une caresse, la ruse en douceur, le trompe la belle qui veut bien, dans les soirs palpitants et les herbes folles ?… C’est fort probable. Cependant, selon une enquête récente, le verbe guiller semble avoir eu dans certaines régions une acception plus précise. Ainsi dans le sud-est du Poitou il signifie : « introduire dans un petit orifice. Se glisser dans un passage étroit. » Pour cette raison le lézard vert s’appelle « guillenvert » — « il se guille dans les buissons[8]. »

C’est là un éclairage neuf et particulièrement vif qui se passe de commentaires.

Courir la prétentaine

Dans la même idée générale, courir la prétentaine (ou prétantaine) a un sens plus anecdotique et moins leste que le précédent. Le mot signifiait seulement au XVIIe siècle « aller deçà et delà », aller et venir sans sujet particulier. C’est ainsi que l’emploie Scarron, s’adressant à ses propres vers qu’il appelait des « vermisseaux » :

Petits enfants ecervelez

Sçavez vous bien où vous allez ?

Vostre entreprise est bien hautaine,

D’aller courir la prétentaine.

A peine estes vous avortez

Et desja dehors vous sortez,

Et desja vous courez les rues.

Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que le Dictionnaire de Trévoux relève une possible intention galante : « On dit qu’une femme court la prétantaine ; pour dire qu’elle fait des promenades, des voyages contre la bienséance, ou dans un esprit de libertinage » (1771).

Dans le même temps, en 1773, l’auteur des Porcherons l’associe aux affaires de cœur :

Un’n fill met rudement dans la peine,

Quand son cœur court la prétentaine ;

Drès qu’al fait comm le parpillon

Al vous met l’ame au court bouillon.

Selon Bloch & Wartburg le mot est à rapprocher du normand pertintaille, ou prétintaille, « collier de cheval garni de grelots. » La terminaison serait venue par évocation des refrains de chansons du type « tonton-ton-taine », etc. C’est vrai que flâner « deçà et delà » donne souvent du cœur à la chansonnette…

Faire des fredaines

« Les fredaines qu’on fait ensemble rendent camarades », disait Mme de Genlis au XVIIIe siècle. C’est sûrement vrai, et pas très méchant. Les fredaines sont des « écarts de conduite par folie de jeunesse, de tempérament ou autrement », précise Littré.

Gardez-vous d’imiter ces coquettes vilaines

Dont par toute la ville on chante les fredaines

conseillait prudemment Arnolphe de L’École des femmes.

Ce vieux mot représente le féminin de l’adjectif fredain qui signifiait « mauvais. » Selon Bloch & Wartburg il se rattache à un groupe de termes d’ancien provençal désignant un scélérat, avec pour origine lointaine celui « qui a renié le serment prêté. »

Être un chaud de la pince

C’est être, pour un homme, d’une humeur ardente aux plaisirs — comme dit Delvau, « un bon fouteur. » L’expression était courante au XIXe siècle, ainsi dans cette chanson de Festeau (1867) :

C’’était un chaud, de la pince

Qui peuplait dans chaqu’ province

L’hospice des enfants trouvés.

Elle pourrait provenir d’un croisement burlesque entre « chaud de la pointe », fort compréhensible, et le « chaud lapin » dont nous avons l’habitude, si ce dernier, malheureusement, ne semblait être venu plus tardivement dans l’usage… Les dates tendraient à faire penser que c’est le « chaud lapin » qui s’est créé par glissement à partir de l’original chaud de la pince, et du « lapin » tout court dont on désignait un « rude gaillard » au siècle dernier. Un jeu de mots sur chaud de la pine — vieux mot séculaire pour le pénis — serait plus satisfaisant, au moins pour l’esprit.

L’expression est demeurée relativement vivante ; elle était fort en usage jusqu’aux années 50 : « Lui, si guindé dans le service ! C’était un Alsacien au teint vif, aux cheveux blonds, avec quelque chose de fripé dans toute sa petite personne. Ce qui ne l’empêchait pas d’être aussi chaud de la pince que Pacot. » (R. Guérin, L’Apprenti, 1946.)

Être porté sur la question

C’est là une variante d’être « porté sur la chose », c’est-à-dire aux plaisirs de l’amour, comme depuis longtemps on a pu être « porté sur sa bouche » ou « sur sa gueule. » La « question » est donc un euphémisme de teinte plus intellectuelle dans un parler populaire qui singe les manies des gens instruits. Cette façon de dire ne semble pas avoir plus d’un demi-siècle d’existence.

« Je peux vous dire que Nicole, sur la question elle était portée pas qu’un peu. Oh là là, ces râles infinis ! Plus de « mon cœur », une fois au page… Mon machin en salut nazi, sans défaillance, je m’attaquais à des records de durée. » (A. Boudard, La Cerise, 1963.)

Avoir du sex-appeal

Le sex-appeal, c’est le charme qui émane des personnes désirables. Ce mot anglais fit mode dans l’entre-deux-guerres, après le passage des premières troupes américaines qui avait contribué à le répandre ; cette notion d’attirance qui pouvait s’appliquer aussi aux hommes mettait au rancart la vieille expression « avoir du chien » qui ne se disait que des femmes. Le sex-appeal faisait plus neuf, plus franc, plus dynamique, autorisant un désir moins retors, plus ouvert que les fièvres louches chargées du péché des vieilles lunes ; reste que le succès du mot se fondait sans doute sur un curieux calembour phonétique chez des usagers dont la plupart ignoraient tout de l’anglais, et entendaient naïvement « sexe-à-pile. »

« Pour mieux mettre ses jambes en valeur, elle avait gardé ses bas. Des bas bien tirés par un porte-jarretelles de dentelle noire. Sous son bas gauche, elle portait une chaînette d’or à la cheville. Ça faisait plus gousse. Et pas de danger non plus qu’elle enlève ses escarpins. Elle s’en moquait bien de salir le divan. Avant tout, avoir du sex-appeal ! Quelle salope elle était ! » (R. Guérin, L’Apprenti, 1946.)

TICKET

Avoir le coup de foudre

La foudre a frappé les imaginations depuis les temps les plus reculés. Le coup de foudre était connu au XVIIe siècle, mais pas encore comme le témoignage d’une « passion violente et soudaine » ; il traduisait alors la stupeur d’un événement inattendu, généralement catastrophique. Furetière commente ainsi ce coup-là en 1690 : « Quand ce favory apprit la nouvelle de sa disgrâce, ce fut un coup de massue qui l’estourdit tout à fait, ce fut un coup de foudre qui l’abattit. »

Ce sens dura tout au long du XVIIIe siècle, et bien au-delà, toujours lié à l’annonce d’une nouvelle étonnante ; en 1925 encore, Blaise Cendrars écrivait : « Il éclate de rire à la pensée de la niche qu’il va jouer au courrier officiel en arrivant avant lui à Washington et en apportant lui-même la grande nouvelle ! Dieu, quel coup de foudre ! » (B. Cendrars, L’or, 1925.)

Cependant la métaphore s’est appliquée de bonne heure à un « amour à première vue », traduisant la stupéfaction ravissante d’une passion prise au premier regard sur la personne aimée. Cette acception amoureuse, popularisée par le XIXe siècle, est entrée dans la langue plus tôt que ne le disent les dictionnaires — celui de l’Académie la relève pour la première fois en 1798. Voici ce qui constitue à ma connaissance la première attestation de ces foudroyantes atteintes, et que j’ai glanée dans une œuvre peu connue du rare comte de Caylus, publiée au milieu du XVIIIe siècle : « Veuve de très bonne heure, elle goûtait à vingt ans avec une parfaite indolence les tristes agrémens d’une liberté dont elle ne sentait pas le prix ; un de ces coups de foudre, rares à la vérité, mais que l’amour lance de tems-en-tems pour prouver qu’il porte aussi son tonnerre, causa dans son esprit, dans son cœur, dans son caractère, un changement qui échappa aux yeux même de celui qui l’avoit causé. » (Caylus, Les Manteaux, 1746.)

Il est plaisant de fournir à l’appui de ces « coups de cœur » une citation qui vient deux cents ans, date pour date, après l’ancêtre : « Tout de même, si on lui avait dit, ce matin, qu’il s’embarquerait ce soir dans une histoire semblable ! On habite pendant des mois dans la même maison. On n’y pense jamais. On s’ignore. Et tout d’un coup, c’est le coup de foudre. L’amour était une chose bien bizarre. » (R. Guérin, L’Apprenti, 1946.)

En pincer pour quelqu’un

Le pincement délicat que le sentiment amoureux produit dans la poitrine, entre autres choses, a toujours été remarqué : « Philis que l’amour toujours pince, / Par un désir parfait et beau… » sont des octosyllabes du Cabinet Satyrique, de 1618. Pourtant en pincer pour une chose, en être entiché, ou pour une personne, en être épris, n’est venu dans l’usage du parler populaire parisien que vers la fin du XIXe siècle, et semble s’être employé d’abord aussi bien pour des entités, des objets, ou des symboles : « Socialos et anarchos ne barguignent pas : ils défendent la république actuelle » — écrit Le Père Peinard en octobre 1898. « Non pas qu’ils en pincent pour ses beaux yeux, mais parce qu’ils considèrent qu’il est indispensable de lui passer sur le ventre pour aller à la Sociale. »

Le mot était à la mode en 1900 ; dans le № 1 de l’Escarmouche, daté du 22 avril, on le trouve deux fois à la même page sous des signatures différentes :

« Si t’en pinc’ pour le drapeau

Donn’ ta viande »

chante Piouitt — « Toi, t’en pinces pour le panache, la grosse caisse, le règlement… », écrit Duchemin. Toujours dans le monde anarchisant de l’époque, le voici dans un roman de Darien : « Pour le moment je me contente de jouer au petit ménage, avec celle-ci ou avec celle-là ; on en pince pour la culotte, à Paris » (i.e. la culotte de peau des troupiers). (G. Darien, L’Épaulette, 1900.)

À cause de cette ambiance de gaieté générale il me semble que l’expression a pu se forger à partir de locutions courantes à l’époque, telles que « pincer un rigodon, pincer la guitare, ou pincer la chansonnette » (1866) — de même que les « poèt’s pinc’nt leur lyre » au printemps de Jehan Rictus. À l’origine en pincer a dû être senti comme « chanter la gloire, ou les louanges », voire jouer un air, ou exécuter des pas de danse en forme de salutation enthousiaste. Le sentiment d’amour diffus, greffé sur le pincement typique du plexus, paraît avoir suivi très vite, au sens d’inclination plus ou moins avouée, plus ou moins secrète, dans lequel l’expression s’est popularisée. Ainsi sous la plume ruralisante de Gaston Couté :

« Ah ! Ah !… Tiens, mais comme je vois, ça fait mine de marcher les amours. Le gâs en pince pour not’ fille, y a pas de doute, et dam’ ! not’ fille…

— M’étonnerait pas qu’alle en pince itou pour le gâs ! » (G. Couté, La chanson d’un gâs qui a mal tourné, 1910.)

Cette façon d’aimer a été l’apanage des milieux populaires pendant tout le siècle : « C’était la faute à Totoche tout ce qui était arrivé. Totoche, pourquoi s’était-elle jetée à sa tête ? Pourquoi avait-il pris feu, lui aussi ? Pas de cuisses, pas de bras, pas même de nichons. Et pourtant, il en pinçait bougrement pour elle. » (R. Guérin, L’Apprenti, 1946.) De nos jours en pincer peut s’employer absolument, comme dans cette petite histoire de basse banlieue : « Quand Chopard a tringlé la gonzesse à Dédé Briffaut, elle était d’accord. Il l’a eue au charme. C’est d’ailleurs ce qui les fait chier. Elle est retournée dans leur camp par force. Elle y reste par trouille. Mais Chopard reçoit des bafouilles où elle dit qu’elle en pince. » (Berroyer, J’ai beaucoup souffert, 1981.)

Taper dans l’œil

Le XVIIe siècle connaissait donner dans la vue au sens de « plaire » et aussi donner dans la visière :

« plust à Dieu qu’elle fût à disputer entre luy et moy à la pointe de l’épée.

— Elle vous a donc bien donné dans la veüe. » (Les Ramoneurs, 1624.)

« Ce jeune homme est amoureux de cette fille, elle lui a donné dans la visière. » (Furetière, 1690.)

Les descendants réduisirent l’expression à l’organe avec donner dans l’œil, au même sens de produire une impression alléchante :

« Je craignais, malgré tout ce que tu m’as dit, que cette Tiennette ne te donnât dans l’œil, et que tu n’allasses t’en amouracher. » (Rétif de la Bretonne, Le paysan perverti, 1776.) — « Comme la compagne de ma payse m’avait donné dans l’œil, je me lançai à lui faire ma déclaration. » (Vidocq, Mémoires, 1828.)

Cette façon d’impressionner la rétine reçut une manière de renforcement dans le langage populaire, au milieu du XIXe siècle, par le passage logique de « donner » à « taper » : « Taper dans l’œil, séduire en parlant des choses et des femmes », note Delvau en 1866. L’expression est demeurée bien vivante, que ce soit dans la conquête amoureuse ou dans le lèche-vitrines.

Faire une touche

Cette métaphore habilement tirée de la pêche — c’est le poisson qui « touche » l’hameçon avant de mordre — s’est répandue au début des années 1920 pour indiquer les marques d’intérêt, émotions et menues manœuvres, observées à son propre égard chez une personne du sexe opposé. Il est probable que la résonance discrète du mot avec son sens affectif ordinaire — « cela me touche » — a contribué à son succès, comme aussi la promesse qu’il paraît contenir de réels attouchements à venir… L’expression a aujourd’hui un charme désuet.

« La jeune femme le regardait. Allait-elle lui parler ? Peu probable. Il souhaita d’ailleurs qu’elle se taise. Il ne saurait pas dominer sa confusion. J’ai fait une touche, aurait dit Palisseau. Ils étaient marrants ! Dès qu’une femme jetait les yeux sur eux, ça y était : ils avaient fait une touche. » (R. Guérin, L’Apprenti, 1946.)

Avoir un ticket

Le ticket est à peu près la même chose que la « touche », mais en plus jeune, en plus pimpant, et peut-être en plus ostentatoire. Suivant en cela l’évolution des mœurs, la personne à qui se rapporte ce ticket que l’on a ne se cache généralement pas de l’intérêt qu’elle éprouve ; elle manifeste ouvertement son attirance alors que la « touche » avait quelque chose de dissimulé, d’impondérable dans les manières, et parfois d’un peu pervers.

Il est remarquable que, comme pour la touche, et peut-être sous l’influence de cette expression plus ancienne qu’elle tend à remplacer, la personne qui « possède » ce fameux ticket n’est pas celle qui est forcément émue, mais celle qui fait « l’objet » de l’attention de l’autre — c’est celle qui plaît. « Regarde-moi cette blondinette, il soupire la mort dans l’âme… Putain qu’elle a l’air ferme !… Vise un peu ce cul dis donc !… La vache t’as vu son froc ? Il fait pas un pli !… Merde qu’est-ce que c’est bombé !… Elle doit bien aller la môme, elle doit aimer ça la petite salope… Ça a vingt ans à tout casser… Tiens ! regarde ! on a le ticket je te dis !… » (Bertrand Blier, Les Valseuses, 1972.)

En ce qui me concerne, j’ai entendu l’expression pour la première fois au mois de mars 1969, à Paris, dans le milieu du théâtre. Je l’ai rapportée d’abord intuitivement, et vaguement, à l’habitude d’inviter quelqu’un au cinéma, de lui acheter un ticket… C’était sans doute une erreur, quoique Jacques Cellard l’interprète comme une « métaphore immédiate sur le droit d’entrée. » Le dictionnaire de G. Esnault signale pour ticket, le sens de « femme qui suscite le désir de la connaître », chez les voyous, en 1943, et aussi, dès 1950 : « Invite galante, marque d’intérêt de la part d’une personne du sexe opposé. » Il semble bien ainsi que le ticket dont il est question se réfère plutôt aux cartes d’alimentation en vigueur sous l’occupation allemande, objet de convoitise — la « femme qui suscite le désir de la connaître » était-elle, qu’on me pardonne, aussi enviable qu’un « ticket de viande » ?… Qui le sait ?

DRAGUE

Conter fleurette

Je sais, l’expression n’est plus guère de mise. Conter fleurette c’est nager dans le désuet ! Dans nos cités sans herbes folles les champs sont loin, les parcs gardés ; pour la qualité de la vie amoureuse chacun voit fleur à son balcon. Et puis, comme le chantait Boris Vian :

Autrefois pour faire leur cour

Ils parlaient d’amour

Pour mieux prouver leur ardeur

Ils offraient leur cœur.

Maintenant c’est plus pareil

Ça change, ça change…

Fleurette, ou florette, c’est l’expression d’une société agreste, d’une civilisation de bosquets et de jardinets. Pendant des siècles les roucoulements des amoureux ont été associés aux fleurs, au printemps, au joli mois de mai. C’est le vrai réveil de tout :

Quand pointe la pâquerette

Quand fleurit la primevère

C’est l’heure à conter fleurette

À sa bergère.

Au Moyen Âge filles et garçons jouaient beaucoup avec les fleurs. Ils folâtraient par bandes dans leurs tenues unisexe (voir p. 386) — aux bois, aux prés, cueillant les roses, le muguet, la violette. Ils se couvraient de fleurs. Le Roman de la Rose, celui de Jean de Meung, vers 1280, parle de ces joyeuses virées horticoles :

toutes herbes, toutes floretes

que valletons[9] et pucelettes

vont au printans es gauz[10] cueillir

que florir voient et feuillir.

Le grand jeu d’ailleurs consistait à se tresser mutuellement des couronnes autour de la tête, des diadèmes de roses que l’on appelait « chapeaux », ou en diminutif « chapelets. » (C’est l’habitude d’orner aussi les statues de la Vierge de ces « rosaires » qui a fini par transformer le « chapelet » en outil à prières !)

Je veuil cueillir la rose en may

Et porter chappeaux de florettes

De fleurs d’amours et violettes

dit un autre auteur du XIVe, Jean Renart, en 1228, vantait le charme de :

… Ces puceles en cendez[11],

a chapelez entrelardez

de biaux oisiaux et de floretes,

lor genz cors[12] et lor mameletes

les font proisier[13] de ne s’ai quanz.

C’était mignon comme tout ! Il n’est resté de ces temps héroïques que la banale « fleur au chapeau », et aussi pendant longtemps « la plus belle rose de son chapeau », laquelle se réfère à ces joyeux diadèmes et non au feutre ou au canotier. « On dit [qu’une personne] a perdu la plus belle rose de son chapeau ; pour dire qu’elle a fait quelque perte considérable, sur tout en ce qui regarde l’appui, la protection », dit Furetière.

Il en est aussi demeuré un mot : fleurette. « Se dit au figuré de certains petits ornements du langage, ou des galanteries, & des termes doucereux dont on se sert ordinairement pour cajoler les femmes… Il conte fleurettes à cette Dame ; c’est-à-dire il luy fait l’amour » (Furetière). Cependant l’expression a dû pendant une certaine période au moins se prêter à un jeu de mots facile. Au XVe siècle « florette » était aussi une « pièce de monnaie frappée sous le règne de Charles VI, pesant vingt deniers tournois ou seize deniers parisis, et sur laquelle des fleurs de lys étaient empreintes » (Godefroy). On a donc pu « conter » et « compter. » C’est peut-être par une allusion encore sensible au XVIIe siècle que La Fontaine dit avec sa franchise habituelle :

Gratis est mort, plus d’amour sans payer ;

En beaux louïs se content les fleurettes.

Le petit flirt

Il y a le flirt verbal, tout en caquet et minauderie, et l’autre. L’autre, si l’on peut dire, met la main à la pâte, la bouche partout, et le cœur aux abois. Ce que l’on avait fini par appeler « flirt », avant que ce mot ne régresse quelque peu dans l’usage de la dernière décennie, c’était toutes les relations amoureuses entre un garçon et une fille, baisers et caresses inclus, qui n’allaient pas jusqu’à l’acte final, le coït.

C’est dans la seconde moitié du XIXe siècle que l’anglomanie post-romantique a répandu le flirt (prononcé flirt et non fleurt), ainsi que le verbe flirter — et ce n’est qu’une coïncidence qui a fait croire que ce mot anglais venait de « fleurette » et de « fleureter » ; il n’en est rien. Ce flirt de la première époque semble avoir été purement verbal : « Les plus avenantes, les seules promenades souvent des grandes villes (en Syrie) sont leurs champs des morts ; on y cause, on y mange, on y fume, on y flirte. » (Melchior de Vogüé, 1875, in Littré.) Flirter prenait alors la place du vieux mot classique coqueter : « se plaire à cageoler, ou à être cajolée, faire l’amour en divers endroits — dit Furetière. Les jeunes fénéants, les femmes galantes, ne font autre chose que coqueter » (1690).

Jehan Rictus confie dans son journal (inédit) du 22 octobre 1898 : « Deux ou trois fois (…) j’ai sans le vouloir ému le cœur de jeunes filles pauvres, vierges et jolies. Je les ai toujours respectées, consolées fraternellement et découragées de m’aimer — sans flirter, loyalement, et même brutalement. »

Faire du plat

Faire du plat, c’est « mener auprès d’une femme une entreprise de séduction par la parole » (Cellard). L’expression, qui semble être née dans le dernier tiers du XIXe siècle, s’est popularisée dans la langue argotique autour des années 1880 au sens de « faire la cour d’une manière insistante. » « Julie ne fut pas insensible au plat que lui faisait l’ouvrier. Elle avait passé la trentaine, il fallait se ranger », écrit Aristide Bruant dans Les Bas-fonds de Paris (1885–1890). Jehan Rictus, pour sa part, en 1897 :

Ah ! les maqu’reaux y sont pas d’bois,

Et par meut’s entières aux z‘abois,

En chapelets d’chipolata,

Y s’tordent, y gueul’nt, y /font du plat

Et jouent un jeu qui les enflamme.

Les Soliloques du Pauvre

Les lexicologues rapportent avec ensemble « faire du plat » à la vieille locution « donner du plat de la langue », adresser de belles paroles, dont ils en font l’aboutissement. Cette dernière expression, forgée à partir du XVIe siècle sur le modèle du « plat de l’épée » — sans doute à cause du rapprochement traditionnel des « coups de langue » et des « coups de lance », ou « d’épée » — ne paraît pourtant pas avoir été furieusement en usage au XIXe siècle, et le passage pourrait ne pas être aussi évident qu’il semble… En revanche il existait dans l’argot de l’époque la platine, qui désignait d’abord la langue, puis signifia « faconde, éloquence gasconne » — selon la précision de Delvau, qui note en 1866 : « Avoir une fière platine. Parler longtemps ; mentir avec assurance. » Le mot était si répandu que Littré lui-même le relève : « Terme populaire. Avoir une bonne platine, parler beaucoup et avec assurance. » Il se trouve aussi sous la plume de Balzac : « Fastueux, aimant à bien faire les choses, il se donnait pour un homme coulant, et il semblait d’autant moins dangereux qu’il avait gardé la platine de son ancien métier (acteur), pour employer son expression, en la doublant de l’argot des coulisses. » (Le cousin Pons, 1847.) Faire du plat serait-il une spécialisation de cette « platine » tournée vers la menterie dragueuse des bas-fonds ?… Le passage n’est pas plus évident, mais il aurait le mérite de s’être opéré dans le même monde.

Faire du gringue

C’est une autre façon de dire la même chose ; le mot, obscur, ne date que du début du siècle, et l’expression n’a pris de la vogue que dans l’entre-deux-guerres. « Une petite blonde, elle s’était installée chez moi, elle zézéyait un peu, elle avait la folie du quinquina. Enfin, quoi, Nanette. J’avais cru m’apercevoir que tu lui faisais du gringue. » (M. Aymé, Le vin de Paris, 1947.)

Chanter la pomme

Dans un sens équivalent à conter fleurette, les Québécois disent « chanter la pomme à une fille. » Expression énigmatique. Quelle pomme ? On pense immédiatement à la pomme biblico-légendaire qui fut échangée entre Ève et Adam… Mais dans ce geste inspiré par le serpent il s’agissait d’une initiative féminine, et catastrophique de surcroît ! On voit mal comment cette anecdote issue de la misogynie médiévale aurait pu être détournée en expression galante.

Une autre piste paraît plus riche. R.-L. Séguin, historien québécois, étudiant les traditions du folklore, décrit le manège amoureux clandestin qui se pratiquait autrefois au cours des « danses carrées. » Il a relevé notamment plus d’une douzaine de façons différentes de se tenir ou se toucher la main entre cavalier et cavalière, lesquelles constituaient un véritable code érotique allant du simple effleurement des doigts à des pressions plus soutenues, et destiné à prévoir l’après-danse et à organiser des rendez-vous sans qu’une parole soit dite. L’un des signes de ce discours muet consistait pour le garçon à presser d’une façon particulière la paume de la fille.

A-t-il pu se produire, dans ce contexte musical des danses folkloriques, un glissement vocalique : chanter la paume — chanter la pomme ? C’est une hypothèse qui est loin d’être négligeable, compte tenu des variations phonétiques du québécois.

Faire les yeux doux

On disait jadis, faire les « doux yeux », comme à l’inverse on fait les « gros » yeux à un enfant. « Il y a longtemps que ce jeune homme fait la cour à cette veuve, qu’il lui fait les doux yeux. » (Furetière, 1690.) C’est sans doute la plus vieille façon de conquérir !

Les « yeux doux » semblent s’être fixés, dans cet ordre, au début du XIXe siècle : « Une autre Louise la remplaça immédiatement : c’était une cuisinière de la rue du Caire. Chaque fois qu’elle passait devant l’endroit où je travaillais, elle me faisait les yeux doux. » (Le Bossu Mayeux, texte anonyme de 1832 qui peut être attribué à Émile Debraux[14].)

Les échanges de regards étant bien sûr toujours de mise, nous avons dans ce monde changeant enfin une expression stable : « Comme il est touchant, Gérard ! Il a pris la main de la fille et lui fait les yeux doux. Les yeux doux, mais avec un peu de défi tout de même. » (Berroyer, Je vieillis bien, 1983.)

Faire des yeux de merlan frit

Faire des yeux de merlan frit — dit le Larousse dans son édition de 1898 : « Lever les yeux au ciel, d’une manière ridicule, de sorte qu’on n’en voit plus que le blanc. »

C’est là une gestuelle de cinéma muet, qui, accompagnée des soupirs énamourés de rigueur, n’a guère plus cours chez les amants… L’expression est pourtant demeurée en usage depuis le dernier quart du XIXe où elle est apparue, reprenant une notion d’œil blanc qui était jusque-là l’apanage de la carpe.

C’est en effet la carpe, poisson d’eau douce autrefois fort commun sur toutes les tables, qui a fourni le prototype de cette image culinaire de la pâmoison amoureuse, réelle ou rêvée.

Un jour malgré ses r’gards sévères

L’ayant pris’ par les sentiments,

Pour une andouille et trois p’tits verres

J’ devins le plus heureux des amants.

J’la vis quand elle fut en ribotte

Se pâmer comme une carpe au bleu,

Ah ! Jarnidieu,

Ah ! Ventrebleu,

N’y a pas d’princesse qui la dégote

La Javotte

Du Cadran bleu.

Je suis allé pêcher dans une œuvre dormante, les Œuvres badines du comte de Caylus, où peu de gens laissent traîner leurs filets, la constatation irréfutable que la métaphore des yeux de poisson frit était déjà bien établie dès la première moitié du XVIIIe siècle : « Un jour, c’était pendant le grand chaud de l’été, s’étant retiré dans une grotte qui était au bord de ce canal, il vit une belle grande carpe, mais grande comme une personne ; ce qu’on remarquait davantage, c’était ses yeux ; jamais on n’en avait vu de si tendres. C’est de là qu’on a dit des amants qui regardent tendrement leur belle : qu’ils font des yeux de carpe frite. » (Caylus, Recueil de ces Messieurs, 1745.)

Faire du pied

Si faire du pied à quelqu’un n’est attesté sous cette forme qu’en ce siècle-ci, les jeux de chevilles, frôlements de souliers, et autres pressions d’orteils discrets sous les tables en témoignage de désir caché sont vieux comme les banquets et constants dans l’histoire des amours naissantes ou clandestines. Les voici dans la visite d’un moine du XVe siècle faisant collation chez un hôte qui, pour être averti, en valait deux :

« Frère Eustache, qui ne savait pas l’intention de son hôte, fit assez bonne chère dessous son chaperon. Et quand il voyait son point, il prêtait ses yeux à l’hôtesse, sans épargner par-dessous la table le gracieux jeu des pieds, de quoi se percevait et donnait très bien garde l’hôte, sans en faire semblant. » (Les 100 Nouvelles Nouvelles, 1467.)

Ce faisant, il est toujours bon de veiller à ce que le partenaire n’aille pas trop vous marcher sur les pieds ; on sait où cela commence, on ne sait pas où cela peut finir. L’ineffable Rasse des Neux, chirurgien du roi résidant à Londres, écrivit ce quatrain en forme de commandement en l’an de grâce 1582 :

Ne souffre à ta femme pour rien

Mettre son pied dessus le tien ;

Le l’endemain la bonne beste

Le vouldra mettre sur ta teste.

Proposer la botte

Voilà qui est direct, sans fioriture dans les avances, et exclusivement masculin. La soudaineté de l’offre a gardé quelque chose de l’image de la botte, vigoureuse et imprévue, dans un duel. Cette métaphore d’escrimeur était déjà en usage à la fin du XVIIIe siècle — elle apparaît gaillardement dans ce couplet de la Chanson du bordel qui date environ de cette époque :

Priape fut mon cher parrain,

Ce fut sur une Motte

Que je reçus le nom divin

De Jean fier à la botte.

Mon Vit, quoiqu’enfant,

Déchargeait souvent

Sans faire la grimace.

Refrain

Mon père foutait,

Ma mère branlait,

Ma grand’mère était garce.

La même époque connaissait une spécialisation intéressante, la botte florentine : « Enculage d’un homme ou d’une femme — explique Delvau — par allusion aux habitudes pédérastiques, vraies ou supposées, des habitants de Florence, une façon de Sodome. » Il s’agit d’une variété de ce qu’au XVIIe on nommait communément le « vice italien. »