Aristocrático y cosmopolita, melancólico y contradictorio, Martin Bora es mucho más que un simple oficial de la Wehrmacht. Desde su rango de militar privilegiado en la Roma invadida por las tropas alemanas, donde las atrocidades de la guerra conviven de modo asombroso con un mundo de lujo y exuberancia, Bora ejerce de investigador de casos criminales, dispuesto a jugarse la vida en una lucha contrarreloj por salvar a inocentes.

En este primer caso publicado en castellano, Bora debe aclarar los puntos oscuros del supuesto suicidio de una joven y algo casquivana secretaria de la embajada del Reich. Con la ayuda del inspector de policía Sandro Guidi, Bora se adentrará en una intrincada maraña de odios, traiciones y alianzas secretas donde la curia vaticana desempeña un ambiguo y a veces peligroso papel. Tras una investigación obstaculizada tanto por amigos como por enemigos, las respuestas que aguardan a Martin Bora y al inspector Guidi sacudirán para siempre sus vidas y sus conciencias, uniéndolos, a pesar de sus diferencias, en una lucha contra la barbarie, mientras la bellísima y desolada Roma, con sus gentes, sus invasores y sus cobardes gobernantes, vive los últimos días de un mundo en decadencia.

Ben Pastor conduce con mano maestra el pulso de esta historia, en la que personajes históricos como Dollmann, Kesselring o Caruso se alternan en una trama detectivesca que constituye una impresionante y fidedigna reconstrucción de los últimos días de ocupación nazi. Roma, Caput Mundi, cabeza del mundo, es también escenario de un mundo en destrucción.

«Una originalísima autora de novela negra […]. Una vez más, se demuestra la extraordinaria capacidad para evocar e involucrar al lector que tiene una trama de misterio cuando está en manos expertas.» – La Repubblica

«Mucho más que una simple historia de delincuentes […]. Novela tras novela, Ben Pastor va componiendo uno de los frescos más vigorosos, emocionantes e inteligentes sobre la historia "criminal" del siglo XX. Y Martin Bora es un personaje sencillamente extraordinario.» – Tuttolibri

«Con Ben Pastor la novela negra da un salto de calidad y se impone, más allá de las etiquetas, como literatura a secas, que logra entretener, emocionar y hacer reflexionar.» – Sergio Zavoli

«[Una novela] que se lee con devoción y admiración, y que aumenta el ambiguo encanto de un personaje redondo como Martin Bora.» – La Stampa

Ben Pastor

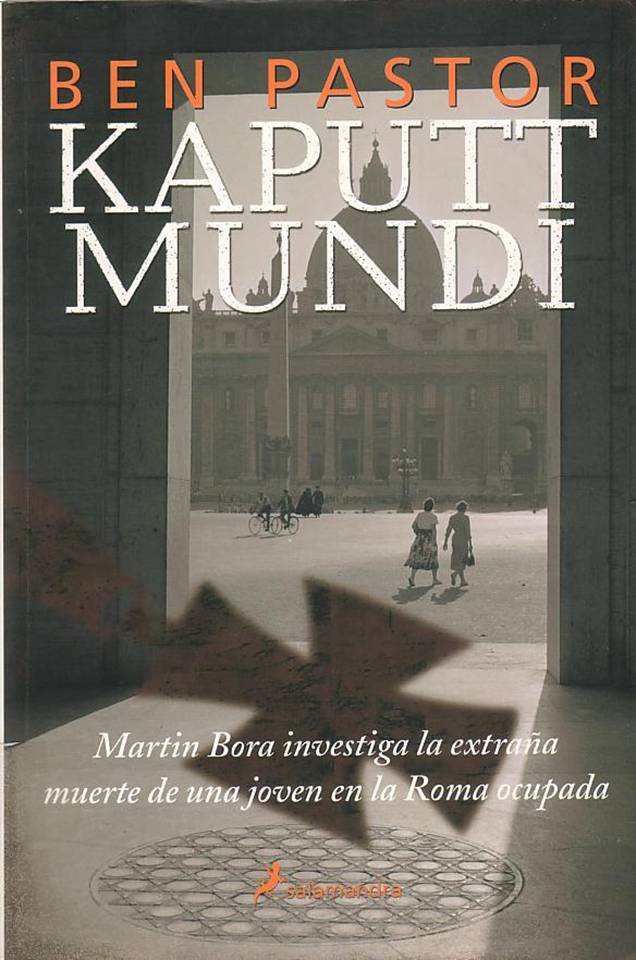

Kaputt Mundi

Título original: Kaputt Mundi

Traducción: Ana Herrera Ferrer

Copyright © Ben Pastor, 2002 - © Hobby & Work Publishing S.r.l., 2003

A Aldo Sciaba y a todas las víctimas, conocidas y desconocidas, de las Fosas Ardeatinas.

Roma caput mundi regit orbis frena rotundi.

«Roma, cabeza del mundo, sujeta las riendas del orbe.»

(Sello imperial)

Ipsa caput mundi bellorum maxima merces.

«La propia Roma, cabeza del mundo,

es el mayor botín de guerra.»

Lucano, Farsalia, II, 655

1

ROMA, 8 DE ENERO DE 1944

De nuevo el avión. De nuevo el animal. El mismo sueño en todos sus detalles, la misma reiteración obsesiva. Rusia, el verano pasado. Camino entre los negros muñones de los girasoles en dirección al avión caído, temeroso de lo que voy a encontrar allí. La voz de mi hermano resuena por todas partes, pero no comprendo una sola palabra de lo que dice. Sólo sé que es la voz de los muertos. Un rastro de sangre me precede y me sigue. Luego, el resto del sueño, como siempre.

Me despierto bañado en un sudor frío (esto también se ha convertido en algo frecuente) y durante un buen rato intento no volver a dormirme. Sólo sé que estoy soñando de nuevo cuando el sonido del animal detrás de mí me llena de pavor. Es un sonido rápido, chirriante, como si un perro grande subiese a la carrera por unos escalones de piedra. Yo subo y subo y las escaleras dan vueltas en una amplia espiral y una luz cegadora entra por unas ventanas al fondo a la derecha. Centímetro a centímetro acorta la distancia y sólo sé que es una hembra y que no se apiadará de mi Sus garras suenan como el metal sobre la piedra pulida, mármol quizá. No puedo subir con la rapidez suficiente para escapar. Hojeando este diario veo que la primera vez que tuve este sueño fue la noche anterior a la emboscada de septiembre.

***

Martin Bora no pensaba en su pesadilla cuando entró en el hotel Flora desde la amplia avenida, muy temprano por la mañana. Un cielo atigrado clareaba detrás de los edificios de la ciudad, veteado aquí y allá por unas nubes como cintas. Via Veneto se iba llenando de luz, como un lento río que se remansa, un sábado que prometía ser frío y claro. Su alma estaba a salvo en su interior, bien guardada. La ansiedad no tenía lugar en sus horas de vigilia y, sorprendentemente, las cosas que antes le parecían divertidas se lo seguían pareciendo.

Media hora después, el inspector Sandro Guidi, de la policía italiana, se encontraba de pie ante la elegante mole del mismo hotel, protegiéndose los ojos del sol con la mano. En la entrada presentó su documentación a un joven soldado de rostro impasible. Mientras esperaba en el lujoso vestíbulo a que le dejasen subir, se felicitó por no haberse perdido de camino hacia allí, pero todavía se preguntaba por qué lo había convocado de forma tan inesperada el mando alemán.

En el despacho del tercer piso tuvo que esperar otra vez. Un empapelado muy bonito y cortinas a los lados de unas luminosas ventanas. Detrás del escritorio, un mapa detallado de la ciudad, un tablón de anuncios atestado, tres acuarelas de las antiguas calles de Roma, que parecían húmedas. En el escritorio se acumulaban los documentos, cuidadosamente apilados pero aún sin revisar, eso saltaba a la vista. Algunos mapas estaban doblados e introducidos en fundas transparentes bajo una libreta. Guidi había visto a algunos ayudantes de campo alemanes un par de veces. Le vinieron a la mente la franja escarlata de sus pantalones y el entorchado de plata que les cubría el hombro derecho y el pecho, con el brillo ceremonial de la jerarquía del ejército. ¿Qué podía querer de él el ayudante de campo del general Westphal? Probablemente se tratase sólo de una formalidad, o incluso de un error. Sin embargo, la voz que sonó detrás de la puerta le resultó inconfundible, porque su italiano carecía de acento.

– Buenos días, Guidi. Bienvenido a Roma.

Guidi se dio la vuelta.

– ¡Mayor Bora! No esperaba encontrarlo aquí.

– ¿Por qué no?

– Bueno, no lo esperaba después de lo que ocurrió en Lago el mes pasado.

Bora esbozó una sonrisa de satisfacción y Guidi observó su apostura, su educado desenfado, su discreción, cualidades que recordaba del pasado.

– Sí -dijo Bora-. El capitán Lasser de las SS tiene buenos amigos.

– ¡Incluso aquí, en Roma!

– Yo también tengo amigos.

Bora invitó a Guidi a tomar asiento frente al escritorio, donde el único objeto personal a la vista era la foto enmarcada de una mujer, y se sentó en la esquina de la mesa sujetándose ligeramente la muñeca izquierda y la mano postiza enguantada que la remataba.

– Bien, ¿cómo es que le han enviado aquí? -preguntó-. Ayer pasé en coche por Santa María la Mayor y lo vi salir de la iglesia; lo habría reconocido en cualquier parte: el pelo rubio, larguirucho y siempre tan correcto. A su lado los demás quedamos en evidencia.

Guidi se encogió de hombros. La invitación comenzaba a resultar bastante halagadora y no estaba seguro de querer tal cosa. Era evidente que Bora no tenía ninguna razón para llamarlo allí, aparte de la pura amistad.

– Me han trasladado, eso es todo, pero nunca había pensado que vendría a la capital. Francamente, las ciudades grandes me intimidan.

Sin querer, Guidi se encontró comparando la elegante presencia del ayudante de campo con su aspecto desaliñado de paisano, pero el rostro juvenil de Bora expresaba cordialidad.

– Lo entiendo. No se preocupe, Guidi, conozco bien Roma. Le haré de cicerone. ¿Tiene algún caso ya?

– No sé si puedo hablar de eso aquí.

– Debe de ser el caso Reiner, entonces. Está en boca de todo el mundo. La gente se pregunta si era simplemente una secretaria de la embajada alemana que se cayó por la ventana de un cuarto piso. Bien, me alegro si lo han trasladado aquí para eso. ¿Dónde se aloja?

– En una casa de via Merulana.

– Debería haber buscado algo más céntrico. ¿Está con usted su madre?

– No.

– Espero que se encuentre bien…

– Sí, gracias. -Guidi notaba la atenta mirada de Bora. Su relación en el norte de Italia había sido circunstancial, debido a los casos criminales en que de un modo u otro había alemanes implicados. La situación ahora era diferente, y no estaba acostumbrado a tratar con él sin un motivo concreto.

– Hay muchas cosas que valen la pena en la ciudad, ya lo verá. -Bora se puso en pie y Guidi interpretó acertadamente que la entrevista había acabado-. Nos vemos mañana a las nueve en punto.

– No sé si podré.

– Seguro que sí.

Bora se encaminó hacia la puerta con paso enérgico y Guidi observó que, cuatro meses después del ataque con la granada, su cojera era menos pronunciada. De hecho, tenía muy buen aspecto.

– Mi chófer lo llevará a casa.

– No es necesario, mayor.

– Sí lo es. Ha venido a pie. Tiene las orejas rojas del frío. -La impaciencia de Bora hizo su aparición, y Guidi recordó también ese rasgo de su carácter-. Nos vemos mañana.

Después de la reunión Guidi se sintió furioso consigo mismo por haber dejado que Bora llevase la voz cantante y se impusiese sutilmente. En Lago ya había ocurrido de forma harto frecuente, cosa que lo contrariaba, pero la concisa fuerza del alemán era tan irresistible como molesta. Desprovisto de indulgencia, era la antítesis de Guidi, porque éste no estaba dispuesto a asumir tantos riesgos como Bora.

En el cuarto año de guerra la vida en la ciudad era gris, y el coche del ejército alemán recorría calles donde los escasos transeúntes también parecían grises. Guidi estaba impresionado por el enorme tamaño de Roma. Lejos de la provincia del norte (donde«alemanes» significaba Bora y su destacamento), la capital italiana, después de la pérdida del sur, se había llenado de miembros de la Wehrmacht y las SS, paracaidistas y aviadores; sus mandos se habían instalado en los mejores hoteles y se había prohibido a los civiles el acceso a las avenidas más elegantes. Roma estaba sitiada por dentro, por extraño que resultara. Muy extraño también ver a Bora con todas sus medallas. Guidi nunca se las había visto en el severo uniforme de campaña; sin embargo, daban cuenta de todo lo que había que saber militarmente de él.

Cuando el soldado alemán se apeó para abrirle la portezuela del coche, Guidi notó la mirada curiosa y hostil del vecindario clavada en él.

En cuanto a Bora, no perdió tiempo preguntándose si Guidi se había sentido obligado por su invitación. Al cabo de unos minutos el general Westphal entró con una nota escrita en italiano.

– ¿Qué pone aquí?

Bora leyó.

– Dice: «Las mujeres no nos quieren ya / porque llevamos camisas negras. / Dicen que deberíamos ir encadenados. / Dicen que deberían llevarnos a la cárcel.» Es una canción que cantan los fascistas en el norte.

– Pues es muy derrotista. Escriba una nota para Foa y el responsable de la PAI, la Polizia dell'Africa Italiana, y hágales saber que todo eso está muy bien para Saló, pero que no queremos que se cante en Roma. Si Foa se queja, échele la bronca.

– Señor, el general Foa no es un fascista, sino un héroe de guerra. No es aconsejable actuar con demasiada severidad.

– También es medio judío. Intimídele, y no le preocupe mostrarse antipático. Los ayudantes de campo no deben quedarse atrás a la hora de echar los perros a alguien.

Resultó que Foa era un anciano desagradable que no aceptaba la injerencia de los alemanes, y Bora acabó haciéndose un enemigo por la estúpida cancioncilla. Después de la llamada preparó un memorándum para la reunión de Westphal con el mariscal de campo Kesselring, que tendría que entregar él mismo donde éste se encontraba, a dos horas de distancia, en el árido macizo del monte Soratte. Los cazas aliados sobrevolaban como buitres todo el camino hasta aquel lugar, donde hacia el este la montaña distante dibujaba una silueta de piedra que guardaba un extraño parecido con Mussolini. El general Maelzer, comandante de la guarnición de la ciudad, convocó a Westphal, y antes de mediodía Bora ya se encontraba en camino hacia la guarida del mariscal de campo.

Volvió a la ciudad mucho después del toque de queda. En su escritorio le esperaba un mensaje del Vaticano con una nota garabateada por Westphal en el margen: «Informe al secretario de Estado del Vaticano de que acudirá mañana a primera hora para hablar del asunto en persona. Si es el cardenal italiano, diga que no; si es el alemán, diga que ya veremos. En cualquier caso, salúdeles de mi parte, etcétera. No se deje engañar por la cháchara filosófica de Hohmann. Infórmeme el lunes de todo esto y del viaje.»

9 DE ENERO

A las siete menos cuarto del domingo, un día frío y lluvioso en que las calles adoquinadas a lo largo de la muralla del Vaticano estaban resbaladizas por el hielo, Bora fue a ver a quienquiera que hubiese elegido la Secretaría de Estado para aquel encuentro. Secretamente esperaba que fuese el cardenal Borromeo, ya que lo conocía menos que al cardenal Hohmann y, por lo tanto, le resultaría más fácil mentir. Sin embargo, tuvo que reunirse con este último, que había sido obispo de Leipzig y enseñaba ética cuando Bora estudiaba en la universidad. El dinámico octogenario, que tenía fama de no aceptar nunca un no por respuesta, advirtió la preocupación del ayudante de campo y emitió una risita estridente.

– ¿Qué es esto? ¿El general Westphal me envía a un paisano? Bora se inclinó para besar el anillo del cardenal.

– ¿Ha ido a misa?

– Pues no, eminencia.

– Entonces vaya a misa primero. Va a empezar una en la sala contigua.

Bora se removió inquieto durante el oficio, celebrado en la capilla del bello apartamento que se encontraba justo fuera de las fronteras del Vaticano y al que tenían prohibido el paso todos los soldados alemanes. A su vuelta, Hohmann comía unos dulces junto a una mesita.

– Si no ha tomado la comunión -comentó con un vivaracho parpadeo de sus ojos azules-, eso significa que le han ordenado que me mienta.

– No he tomado la comunión -admitió Bora-, pero no por ese motivo. Eminencia, el general Westphal desea informarle de que investigaremos el asunto del arresto preventivo de civiles por las autoridades italianas.

– Eso es una mentira, porque no lo harán.

– También envía sus respetos a vuestra eminencia.

– Me importa un comino, mayor. -Hohmann tendió el exquisito plato de dulces a Bora, que lo rechazó, tenso-. ¿Qué fue del descarado universitario con quien yo discutía sobre el Glaucón?

– Las cosas han cambiado.

– Tonterías. De un sajón a otro, mayor Bora, diga a su comandante que quiero algo más que su palabra en este caso. Si no se hace responsable por escrito, el Santo Padre puede requerir verle personalmente, o ver al general Maelzer, o al mariscal de campo.

– Incluso el mariscal de campo tiene sus órdenes.

– ¿Qué le habría dicho al cardenal Borromeo, de haber sido él el elegido para entrevistarse con usted?

– No estoy en disposición de decírselo.

Jovial, Hohmann se dio una palmada en la rodilla. -Entonces, es «no». Le han dicho que a él le diga «no» y a mí «quizá». Bueno, supongo que eso significa algo.

– Ruego a vuestra eminencia que acepte el ofrecimiento verbal del general Westphal. Me temo que es lo mejor que podrá obtener.

– Nuestra eminencia la aceptará si usted le hace notar que se porta con nosotros como el prisionero de Platón con sus compañeros.

Bora le dirigió una mirada de frustración.

– Con todos mis respetos, no puedo decir a mi comandante que es ridículo.

El profesor que había dentro del cardenal se ablandó lo suficiente para acompañar a Bora hasta la puerta y darle un paternal apretón en el hombro.

– Está bien, mayor, no tiene que decírselo.

– Aun así, necesito una respuesta al ofrecimiento.

– La respuesta es no.

Más tarde, desde la balaustrada de la colina de Janículo, Roma se veía neblinosa por el humo. La gente quemaba cartones y muebles en sus cocinas, ya que el gas y la calefacción central estaban cortados. La vista tenía los colores oníricos de un lugar septentrional, una calidad flamenca de perspectivas brumosas, con aleros de tejado suspendidos y siluetas difuminadas. Pero las cúpulas traicionaban a Roma, al igual que las oscuras copas de los pinos y el montículo de mármol blanco que formaba el monumento de Víctor Manuel, un trono adecuado para un gigante.

– ¿Cómo puede saber tanto de Roma si llegó hace sólo diez días?

Bora pensaba en Hohmann, cuya franqueza casi le había costado la vida en Alemania, y lentamente se volvió para responder la pregunta de Guidi.

– La primera mujer de mi padrastro vive aquí. Pasé muchos veranos con ella, por esa zona. -Señaló un lugar indeterminado en el centro de la ciudad, donde las venerables casas de ladrillos se apiñaban en torno a iglesias panzudas.

Durante las cuatro horas que habían pasado visitando monumentos, con una pausa para comer, la conversación de Bora fue inquisitiva pero superficial, y no tenía visos de adquirir más profundidad. Así pues, Guidi decidió provocarle un poco.

– Mayor, ¿qué sabe del caso Reiner?

– No mucho. Si hay algo turbio, queremos que se resuelva.

– ¿Y qué más?

– Eso es todo. Se rumorea que tenía varios novios… y alguna también. -Bora estaba muy tieso, con una rigidez irritante. -No sabía nada de eso.

– Bien, eso prueba que somos capaces de mantener la boca cerrada.

– Han pasado tres semanas desde la muerte y no ha aparecido ni una sola palabra en la prensa. Me han dicho que el cuerpo todavía sigue aquí.

– Las cenizas. Fue incinerada a petición de la familia. Comprenderá que después de la caída no era cuestión de colocarla en un ataúd abierto.

– Tampoco se dice nada acerca de la autopsia. Y la llave de su apartamento no se ha puesto a disposición de las autoridades italianas.

– El edificio pertenece al gobierno alemán.

Guidi se irritó al ver que Bora no soltaba prenda.

– Así que es eso, mayor. Me han traído aquí para que, como recién llegado, entorpezca la investigación.

– No sé a quiénes se refiere con esos que le «han traído», pero los alemanes no son. Además, tiene una opinión muy baja de sí mismo. Quizá piensan que usted es el único que puede resolver el caso.

Durante los siguientes minutos Bora señaló varios monumentos entre la neblina e hizo comentarios sobre ellos. Guidi, todavía enojado, no estaba de humor para apreciarlos.

– Francamente, mayor -dijo con tono cortante-, después del asunto de Lago pensaba que estaría usted en el cuartel general, en Alemania.

Inesperadamente Bora sonrió.

– ¿Por cuestiones de seguridad, quiere decir? ¿A causa de un imbécil como el capitán Lasser? -Se abstuvo de añadir lo cerca que había estado de suplicar aquella seguridad-. La guerra en Italia no ha terminado, ni mucho menos. Me gusta participar en ella.

– No sé por qué sigue metido en la guerra cuando podría ahorrársela.

Bora sacó una cajetilla de Chesterfield.

– No hablará en serio, supongo -Le ofreció un cigarrillo, sin coger uno él mismo-. Desde España, llevo siete años de grandes batallas. Por la gloria, Guidi, la maldita idea de la gloria… ¡Significa mucho más que una mano perdida o un colega idiota! España, Polonia, Rusia… me presenté voluntario para todos esos lugares. Estar en guerra es tan divertido como estar enamorado, cuando uno siente la necesidad.

Guidi no se dejó impresionar por la bravata.

– ¿Es la única lección que puede sacarse?

– No. En España aprendí lo que hace una guerra civil a un país, de modo que no me importa estar aquí, en absoluto. Ya sé lo que se puede esperar. En cuanto a Italia, fue Albert quien me trajo aquí. -Bora se refería al mariscal de campo Kesselring, por el que sentía afecto, aunque su rostro se endureció-. Le aseguro, Guidi, que su rey cometió un error cuando se volvió contra nosotros. Haremos lo que debemos hacer, pero al final quedarán abandonados a su suerte.

– ¿Quiere decir los italianos? Entiendo. Entonces ¿por qué busca mi compañía?

Bora miró el encendedor que sostenía.

– ¿Es que tiene que haber un motivo? Esto no es una investigación policial.

– Alguien de arriba me ha encontrado un alojamiento en via Paganini, «más céntrico». Me lo han notificado esta mañana y tengo motivos para creer que usted tiene algo que ver.

– ¿Por qué?

– Eso es lo que le pregunto, mayor Bora. -Irritado, Guidi se subió el cuello del abrigo para protegerse del viento. Era un buen abrigo, caro y nuevo, y estaba muy orgulloso y celoso de él en aquellos años tan malos. Bora apartó la vista y se encerró en sí mismo. El inspector no lograría sacarle nada más aquel día-. Creo que ya me ha enseñado bastantes cosas por hoy -agregó.

En silencio, caminaron por el mirador hacia el monumento a Garibaldi, donde Bora ordenó a su chófer que condujese al inspector de vuelta al trabajo.

***

10 DE ENERO

Lo primero que preguntó Westphal el lunes fue:

– ¿Qué demonios está pasando en Verona? ¿Al final los fascistas han decidido celebrar juicios por su cuenta?

Bora asintió.

– Han condenado a muerte a Ciano.

– ¡Bien! Tiene mérito Mussolini por deshacerse de su yerno. No debería haber dejado su lucrativo puesto en el Vaticano. ¿Y quién más, aparte de Ciano?

Bora no tuvo que mirar la lista.

– De Bono, Gottardi, Pareschi y Marinelli.

– ¡Bah! Dos de ésos están decrépitos.

– Los fusilarán por traición mañana a las nueve.

– Se lo merecen. Ahora deme las malas noticias.

Bora informó de sus reuniones con Kesselring y Hohmann, y añadió que ya había pedido audiencia con el cardenal Borromeo para tantear al ala moderada del Vaticano.

– La peor noticia es que los americanos han cruzado el río Peccia. Llevaban allí desde el jueves, y ya lo han atravesado. Los franceses continúan al norte de Cassino y puede que se queden allí varias semanas.

– Entonces ¿todavía van lentas las cosas?

– Sí, todavía van despacio.

Westphal entró en su despacho. Al cabo de un rato lo llamó.

– El sábado hay una fiesta en la casa de Ott. Quiero que vaya si Dollmann también va. ¿Lo conoce? Bien. Siéntese a su lado. Para ser un SS, le encanta hablar -comentó Westphal con una sonrisa irónica-. Ya sabrá cómo es, claro.

– He oído rumores, general.

Bora no dijo que el más benévolo de ellos era: «Dicen que Dollmann se tira a su chófer.»

– ¿Rumores? Por Dios, sí que hice bien al elegirle. Ahora sólo tenemos que encontrar una forma de utilizar su otro talento… Aquél por el cual le hicimos venir aquí.

– Espero que no sea necesario.

– No se engañe. Todavía no hemos visto más que la punta de las actividades clandestinas que se avecinan. Pregunte a Dollmann en la fiesta. Por cierto, nos vamos a Frascati mañana, yen el camino de vuelta pasaremos por la costa. No saldremos hasta las siete, pero esté aquí a las cinco, como de costumbre.

– Aconsejo que salgamos a las seis y media. Los bombarderos americanos empiezan su actividad hacia las ocho.

– Así lo haremos. ¿Alguna novedad sobre el caso Reiner?

– Sólo que han encargado la investigación a un recién llegado. Oficialmente sigue siendo un «accidente», pero nosotros sabemos que no fue así.

– ¿No estaba la puerta cerrada por dentro?

– O por fuera. Las llaves no han aparecido.

Por la tarde, Bora preparó dos itinerarios: uno desde Frascati a Anzio y por la costa hasta Lido, y luego de vuelta a Roma, y otro que tomaba el camino de regreso tierra adentro en Aprilia, bordeando los montes Albani por el sur. Su partida, sin embargo, se vio retrasada por los informes de nuevos combates en torno a Cervara.

El sol casi había salido cuando cruzaron el limite meridional de la ciudad y, mientras atravesaban el populoso barrio de Quadraro, ya se elevaba sobre el horizonte. Pasaron junto a casitas de estuco de un solo piso, pintadas de ocre y mostaza, con patios de postal cercados por vallas y pavimentados con losas de cemento. Había macetas con cactus cubiertos de escarcha junto a la puerta de las viviendas más pretenciosas, de tres o cuatro pisos de alto, con balcones de mampostería poco imaginativos. Bora leía sus notas al general:

– La tasa de nacimientos en este lugar es elevada… unos dos mil trescientos al año.

Westphal miraba por la ventanilla con expresión de desprecio.

– Fíjese en lo que le digo: un día de éstos vendremos aquí y sacaremos a todos los hombres y los colgaremos. Todos esos comunistas y socialistas, chusma desagradecida que ha venido aquí desde sus chozas del campo. ¡En este sitio puedes considerarte afortunado si no te hacen volar por los aires!

Bora había observado que el automóvil no llevaba los acostumbrados sacos de arena en el suelo. Una mina podía hacer explotar el chasis y matarlos a todos, sin escapatoria posible. De todos modos, su coche estaba bien provisto de sacos el día que le arrojaron la granada, y lo cierto era que no había servido de mucho. Tomó nota del nombre de las calles por si, llegado el caso, tenían que salir a pie de aquel barrio. A pesar de su posición en el estado mayor, llevaba la pistola normal de ordenanza al cinto. Debido a las misiones que le habían encomendado tenía una visión muy realista de las exigencias de la guerra, había explicado a Westphal, y éste había dicho que a él no le importaba.

A nueve kilómetros de Roma, cuando pasaron por la ciudad del cine de Mussolini, el general se arrellanó en el asiento y se mostró más afable.

– No necesito informes sobre esto, la mayoría de las amantes de sus colegas son de Cinecittá. -Bora levantó la vista del mapa topográfico que tenía extendido sobre las rodillas-. A Maelzer no le gusta, pero no puede hacer nada al respecto. Cada veinte minutos partía un tranvía en cada dirección… ahora todo está patas arriba.

No lejos de la carretera se veía la vieja vía férrea de Pío IX, que trazaba una linea recta paralela entre granjas y campos. Más allá de Osteria del Curato, la carretera hacia Frascati y la de Anagni divergían. El coche del estado mayor giró a la izquierda en el cruce y casi había alcanzado el monumento conocido como Torre del Medio (Westphal estaba indicando a Bora sus planes para el día) cuando dos cazas británicos irrumpieron por el sudeste, rápidos y bajos, y se acercaron a ellos.

A una orden de Westphal el chófer, que aterrorizado había virado bruscamente y se había salido de la carretera, volvió a ella y continuó el viaje. La primera pasada de los aviones fue ensordecedora, seguida por el rugido de los motores mientras se elevaban y luego daban la vuelta, se ladeaban y volaban de nuevo hacia ellos.

– Nos bombardearán -advirtió Bora.

La expresión de Westphal era pétrea, pero jamás daría la orden de detenerse. Los cazas pasaron sobre ellos, con los cañones llameantes. Un estruendo seco de proyectiles hendió el aire, el asfalto voló en torno al coche y algunos fragmentos golpearon el parabrisas y las ventanillas laterales, trozos de metal sueltos rozaron las portezuelas y por un momento el ruido traspasó el umbral de lo audible y resultó hasta doloroso. Recortados contra el cielo despejado, los aviones habían dado la vuelta y se lanzaban de nuevo hacia ellos con la agilidad de peces mortíferos. Bora sabía que en la tercera pasada seguramente no fallarían. Delante de él, en un gesto ingenuo de autoprotección, el chófer frenó y se cubrió la cabeza. Westphal se preparó para la explosión; Bora, que llevaba una pluma en la mano, le puso el capuchón y se la guardó en el bolsillo. El ensordecedor rugido de los motores ahogaba sus pensamientos.

Entonces, ante los mismísimos ojos de los alemanes, los aviones se separaron y alzaron el morro, y sus vientres mate dieron paso al brillo de las carlingas cuando viraron para reunirse en el este. Una descarga retumbó en rápida sucesión desde un puesto antiaéreo emplazado en algún sitio. No tenían buena puntería, pero bastó para disuadir a los pilotos. En el súbito silencio que siguió se oyó claramente a Westphal blasfemar para sí.

Bora también hubiese hecho lo mismo, pero decidió anotar la hora en su libreta. Si alguno de los dos hombres estaba asustado, no dio muestras de ello. Cuando el coche volvió a arrancar, Westphal dijo:

– Olvidemos Frascati. Vamos directos a Aprilia, quiero hablar con algunos comandantes. ¿Quién es el responsable allí?

– El coronel Holz.

Holz, después de apelar inútilmente a Westphal, protestó diciendo que sus hombres tenían que permanecer en alerta.

– No creo que tenga elección -afirmó Bora.

– Y todo porque el mariscal de campo tiene la manía de la invasión -exclamó Holz-. Llevamos tres meses vigilando la maldita costa, ¡y el enemigo ni siquiera ha pasado el río Garigliano, veinticinco kilómetros en total! ¿De qué van a servir unas tropascansadas? -Como Bora no se mostraba comprensivo, añadió-: Mire, mayor, veo que ha estado en Rusia… sabe lo agotador que es mantener una línea.

– Peor es perderla.

– ¡Maldita sea, no me está escuchando! ¡Hablaré directamente con Kesselring!

– Hágalo, coronel.

Holz había empezado a alejarse de Bora, pero cambió de idea y se volvió hacia él con un medio giro brusco de los talones. -Si alguna vez deja a Westphal, haré que pague por esto. Bora casi perdió la paciencia, pero se contuvo.

– Como desee, coronel.

La misma escena se repitió en Anzio, y desde allí por la costa hacia el norte.

– Se van a salir con la suya -gruñó Westphal mientras comían a toda prisa en algún lugar de la carretera, ya de vuelta-. Yo no les hago caso, pero el mariscal de campo les escuchará, desde luego. -Tenía un mapa desplegado sobre el maltratado capó del coche y tomaba un bocadillo mientras lo miraba.

Bora bajó la vista, en parte para ocultar la rabia que sentía por la respuesta que habían encontrado, y en parte porque empezaba a notar un dolor paralizante en el brazo izquierdo y no quería que Westphal lo notase. Mientras veía cómo éste dibujaba círculos en el mapa, dijo:

– Si es necesario, se pueden inundar las tierras desecadas. Westphal asintió y se acabó el bocadillo.

– En este momento la clave está en el interior. -Sus miradas se encontraron por encima del mapa-. ¿Lo conoce usted bien?

– He estado en Sora, Anagni… Tivoli. Lo conozco bien. -Bora hablaba mientras Westphal señalaba los lugares-. Fueron ciudadelas inexpugnables durante tres mil años. El monasterio que está por encima de Cassino también… No me gustaría tener que tomarlo. -Volviendo al mapa, el dedo del general dibujó un círculo sobre la llanura que rodeaba Roma y Bora meneó la cabeza-. El resto es pan comido.

Westphal asintió con expresión sombría. Tenía el nudillo clavado en el centro turístico de Lido, a pocos kilómetros de Roma.

– Dios quiera que no ocurra nada ahí. El Camino Imperial del Duce los traería hasta nosotros en una hora.

– ¿Desembarcarían tan lejos del grueso de sus fuerzas?

– Con los americanos nunca se sabe. -El general dobló el mapa y se lo tendió a Bora-. Vamos. Quiero estar en Soratte antes de que algún comandante se ponga en contacto con el mariscal de campo.

Guidi tenía que admitir que su nuevo alojamiento era mucho más práctico que el de via Merulana, tan alejado del centro. Ahora, desde la puerta de su casa en via Paganini podía ir a pie hasta su despacho en via Boccaccio si el transporte público fallaba. Los propietarios, de nombre Maiuli, eran de Nápoles, un profesor de latín retirado y su esposa, que tenía «una extraordinaria joroba», en palabras del hombre. Dada la tendencia a la superstición de los meridionales, Guidi sospechaba que el profesor no albergaba un afecto desinteresado por ella, ya que era un inveterado jugador de lotería. Escuchó a la anciana pareja, perdida entre la colección de baratijas y santos de escayola que abarrotaban el salón, mientras le informaban de las costumbres de la casa.

– El baño está al final del pasillo y la criada viene a limpiar por la mañana.

– La cena es a las ocho en punto.

– No queremos visitas nocturnas. Esta es una casa decente y nos enorgullecemos de albergar sólo a huéspedes selectos. -… y nunca más de dos a la vez.

– ¿Quién más se aloja aquí? -preguntó Guidi.

– Lippi, que estudia arte -se apresuró a responder el profesor Maiuli.

– Tendrán la oportunidad de conocerse dentro de poco.

– ¿Les importa que fume?

Donna Carmela puso mala cara.

– Preferiríamos que no lo hiciera, pero supongo que un cigarrillo después de comer no mata a nadie.

Una vez en su habitación, Guidi se sentó en la cama y se quedó mirando una truculenta litografía de la ejecución de san Genaro que había justo encima. Era una decapitación a todo color y le resultó especialmente desagradable porque acababa de ver las fotos de fráulein Reiner después de la caída. Quería preguntar de nuevo a Bora por ella, porque al parecer era muy conocida entre los oficiales. De momento prefería no hacer conjeturas, a la espera de que las pistas salieran de la nada, como a menudo ocurría. Después de asegurarse de que la puerta estaba cerrada, cogió la litografía, la descolgó del clavo y la colocó debajo de la cama, boca abajo, donde se quedaría hasta que viniese la criada por la mañana a limpiar.

11 DE ENERO

Por la mañana, mientras se preparaba para su primera reunión con el jefe de la policía de Roma, Guidi se cortó en la barbilla al afeitarse en su habitación. Recordó que había visto un frasco de alcohol en el baño y salió al pasillo con un pañuelo apretado contra la mandíbula. Cuando llegaba a la puerta, una joven que iba detrás de él se adelantó y puso la mano en el pomo.

– Lo siento, tengo que entrar yo primero.

Guidi se quedó sorprendido, pero retrocedió de inmediato. Estaba a unos pasos de distancia cuando la joven salió.

– Por cierto, ¿qué le ha pasado? -preguntó.

Guidi se lo dijo.

– Ah, pensaba que tenía dolor de muelas. -Así pues, aquélla era la estudiante de arte, que él pensaba que era un hombre. De unos veintitantos años, juzgó. Demasiado delgada, las ropas le quedaban muy holgadas, pero su rostro era fino y luminoso, y tenía unos ojos oscuros muy bonitos.

– ¿Es usted el policía?

– Soy el inspector Sandro Guidi.

– Y yo Francesca Lippi. Encantada de conocerle. -Y dirigiéndose hacia su habitación añadió-: Uso mucho el baño porque estoy embarazada.

El recién nombrado jefe de policía, Pietro Caruso, era miope. Su hirsuta cabellera empezaba a encanecer y la llevaba muy bien peinada sobre la cabeza alargada. Estaba sentado en el escritorio de la Questura Centrale, un puesto que ocuparía oficialmente al cabo de pocas semanas.

– ¿Sabe lo que significa mi nombre? -preguntó a Guidi, cuyas credenciales tenía delante-. Significa «aprendiz de una mina de azufre». Eso significa.

Guidi no acertaba a entender por qué se lo explicaba, a menos que fuera para dejar claro lo mucho que había prosperado. Estaba impaciente por recibir el expediente del caso Reiner, pero la segunda pregunta de Caruso no tenía más relación con el asunto que la primera.

– ¿Dónde fue usted al colegio?

– En Urbino.

– ¿Al internado o al reformatorio? -A Caruso pareció hacerle gracia su propia broma-. No, en serio… Los padres escolapios, ¿eh? Bien. ¿Y luego?

– La universidad de allá.

– ¿Cómo pudo permitírselo?

– Tenía una beca. A mi padre le concedieron una medalla de oro póstuma y gracias a eso pude recibir una educación. -Para evitar la siguiente pregunta, Guidi explicó-: Murió en el cumplimiento de su deber en Licata, en el veinticuatro.

– ¿Era carabiniere o policía?

– Policía.

– Muy bien. ¿Algún idioma extranjero?

– Cuatro años de francés en el colegio.

– Hoy en día la gente debería aprender alemán.

Guidi no supo qué decir, de modo que no dijo nada. -Bueno, tendremos que conformarnos con lo que hay -gruñó Caruso. Con la nariz pegada al papel, leyó el expediente de Guidi-. Aquí dice que usted ya ha trabajado con los alemanes.

– Bueno, a decir verdad, no…

– ¿Se llevaba bien con ellos?

– Sí.

Caruso le miró por encima de las gafas.

– Antes de pasar al caso Reiner, déjeme ver su carnet del partido.

Guidi lo sacó y se lo tendió por encima del escritorio.

A pesar de su ascendencia piadosa, la vocación del cardenal Giovanni Borromeo, más conocido por sus muchos amigos como Nino, no había sido temprana. En tiempos, cuando la ciudad era reciente capital del reino unificado de Italia, había sido un miembro destacado de la ociosa juventud de la alta sociedad romana. Entonces se viajaba por ella como por un archipiélago cuyos hoteles sobresalían cual islas de elegancia y vida decadente en un mar de calles que empezaban a ampliarse y modernizarse. Frecuentó las carreras de caballos y el teatro, y «amó mucho», como él mismo confesaba, y también fue muy amado. «Pero Dios es el que más me ha amado -añadía indefectiblemente ahora-. Él lo sabía. Lo sabía todo, y cuando me atrapó no me dejó escapar. Es el último de mis amantes. Por supuesto -concluía-, hay que tener muy presente que Dios no es ni macho ni hembra.»

La solicitud de una entrevista por parte de Bora no le sorprendió. Conocía al cardenal Hohmann lo bastante bien para competir con él, una rivalidad amistosa, pero rivalidad al fin y al cabo, y apreciaba que el ayudante de campo alemán tratase sagazmente de aprovecharse de la situación. Todavía joven para ser cardenal, según su pasaporte tenía cincuenta y cinco años, pero en realidad tenía un par más. Alto y elegante, hablaba latín con el mismo acento romano que tenía en italiano, y con la naturalidad carente de afectación de quien no necesita demostrar su valía.

Había conocido a Bora en una audiencia papal concedida a oficiales alemanes durante la visita de Hitler en 1938, y ambos acabaron hablando de música religiosa y de los órganos de las iglesias romanas. Aquel día, Bora lo encontró en su despacho de via Giulia, sentado ante su escritorio, con una pila de periódicos a la derecha y tazas de café vacías alineadas en el alféizar de la ventana. Lo primero que preguntó fue cómo había ido la entrevista con Hohmann y, a pesar de la reserva del alemán, adivinó cuál había sido el resultado por el simple hecho de que éste acudiera ahora a él.

– No apele a mi sentido común, porque no tengo -dijo con ligereza a Bora-. Yo no soy alemán.

Cuando el oficial aceptó la invitación de sentarse y se acomodó en un estrecho sofá tapizado de brocado rojo, Borromeo sonrió.

– Y preferiría que me llamase sólo «cardenal». Dejemos lo de «eminencia» para aquellos a quienes les gustaría ser Papa.

Escuchó lo que Bora tenía que decir, frunciendo el ceño de vez en cuando, pero sobre todo mirando por la ventana las adelfas bien podadas de su balcón, todavía verdes a pesar del frío viento invernal.

– Bien, ¿y por qué iba yo a darle una respuesta distinta de la de Hohmann? -preguntó-. Nos piden que aceptemos que no pueden, o no quieren, frenar los excesos de la administración fascista en Roma.

– Creo que no le digo nada nuevo al cardenal si le aseguro que al ejército alemán no le gusta ningún gobierno provisional.

– ¿Preferirían gobernar la ciudad ustedes mismos?

– Preferiríamos no tener injerencia alguna de la PAI y lo que queda de las unidades policiales fascistas.

– Eso no viene al caso. Esperábamos que frenasen el celo de los Camisas Negras que quedan en la ciudad… aunque yo mismo, en cierto modo, soy también fascista. La Iglesia era fascista mucho antes de que el Duce planeara su Marcha sobre Roma. Marchamos hacia Roma el año sesenta y cuatro después de Cristo, con Pedro y Pablo a la cabeza. -Borromeo hizo sonar una campanilla de su escritorio. Ante la tímida aparición de un clérigo en el umbral, se limitó a hacer un gesto. Poco después trajeron una bandeja con una cafetera y tazas-. No confío en la gente a la que no le gusta el café. -Así se aseguraba de que Bora aceptase la bebida- Su embajador se entiende bien con nosotros, ¿por qué el ejército no?

– El ejército no se mete en política, cardenal.

– Pero sí las SS. Sí la Gestapo. Lo que está diciéndome es que ustedes, los alemanes, no frenarán ningún exceso de nuestras fuerzas policiales ni de las suyas.

Bora se bebió el café y dejó la taza.

– El cardenal puede ayudarnos asegurándose de que no haya necesidad de ningún exceso policial. -No había sonreído durante toda la conversación y ahora empezaba a irritarse-. Cuando hablamos de la «Roma subterránea», nos referimos a algo más que las catacumbas, y la Iglesia parece tener algo que ver en ello.

– No se atrevería a decirle eso a Hohmann. ¡Es una insolencia!

– Pero es cierto.

Borromeo cruzó las piernas con impaciencia y se levantó la vestidura para liberarlas.

– El domingo hay un concierto en la iglesia evangélica de via Toscana. Música de Hammerschmidt… Si asiste usted, le daré una respuesta. -Se encogió de hombros al ver la cara de extrañeza de Bora-. Ah, sí, voy a los oficios protestantes de vez en cuando. No vestido así, por supuesto. Es bueno saber qué tal lo hace la competencia, especialmente si hay buena música.

Cuando Bora volvió de su recado, Westphal exclamó:

– ¡Malditos curas! Les cuesta una eternidad decidirse, y lo único que queremos es que rechacen una petición imposible.

Bora le tendió algunas fotos de la ejecución de Ciano, a las que el general echó un vistazo.

– Maldito sea, también.

– ¿Debemos permitir su publicación?

– Tendrá que llamar al coronel de la Gestapo Herbert Kappler para averiguarlo. De todos modos, tenía que tropezarse con él tarde o temprano…

Bora obedeció.

***

En su lúgubre despacho de via Tasso, después de colgar el teléfono, Kappler se volvió hacia el capitán Sutor, que estaba repantigado en un sillón frente a él.

– Acabo de hablar con el ayudante de campo de Westphal. ¿Quién es ese hombre?

Sutor levantó su cabeza redonda y estiró el cuello para echar un vistazo a su libreta.

– Bora, Martín-Heinz… von Bora. De la editorial de Leipzig. Hijo del difunto director de orquesta e hijastro de ese cerdo prusiano de Von Sickingen. Fue comandante del destacamento de la Wehrmacht en el norte.

– ¿Y qué más sabemos de él?

– Es medio inglés. Lo trasladaron a petición de las SS por cometer errores en el transporte de prisioneros judíos, pero no se le puede tocar. Tiene un historial militar estelar y muchos amigos. Parece más joven de lo que es, treinta años, tiene los ojos vivos y es muy estricto, sobre todo considerando que pasó dos años en el frente ruso. El mariscal de campo es amigo personal de su padrastro. El típico enchufado.

– Eso no debería contar para nosotros.

Sutor se encogió de hombros como un burócrata despreocupado.

– Usted me lo ha preguntado.

– Bueno, no importa. Parece lo bastante listo para cuidarse solito. Señálemelo si viene a la fiesta del sábado.

Aquella noche, Guidi observó que Francesca Lippi ya había cenado, aunque ni siquiera eran las ocho.

– Los Maiuli han ido a visitar a unos vecinos -le explicó ella desde el salón-. Tendrá que servirse usted mismo.

Guidi sólo comió una pequeña ración de ensalada. A través de la puerta abierta veía a la chica, que leía sin prestarle la menor atención. Trató de distinguir si llevaba anillo, pero no vio ninguno.

Estaba sentada con una pierna doblada debajo del cuerpo, acurrucada. La punta de la lengua asomaba roja cuando se humedecía el dedo para volver las páginas. La timidez de Guidi con las mujeres no le ayudaba en momentos como aquél. Se estaba liando un cigarrillo con aire taciturno cuando ella preguntó:

– ¿Trabaja usted con los alemanes?

– No.

– ¿No vino en un coche alemán el domingo?

– No tenía relación con mi trabajo.

Ella le miró desde la silla con su carita ávida y afilada como la de un zorro.

– Supongo que tenía información de todos nosotros antes de venir aquí.

Guidi se recostó en su asiento y decidió no fumar. La antipatía por los alemanes era palpable no sólo en aquella casa, sino en las calles, e incluso en las comisarías de policía. Sólo aquellos cuyo poder inmediato dependía de su presencia seguían todavía el juego progermano, y Caruso el primero. A Guidi le desagradaban también los alemanes y le dolía que lo identificasen con ellos, pero la política sólo era parte del motivo. Influían más la historia, el carácter nacional, la conducta. En ese sentido Bora era un animal extraño, tan conocedor de todo lo italiano que de alguna forma hacía olvidar su nacionalidad. Aquella noche, Guidi era capaz de excusar el maltrecho idealismo del mayor y, sin embargo, tener celos de él y envidiar su estilo y su seguridad en sí mismo, sin por ello albergar el menor deseo de emularle.

12 DE ENERO

El viernes por la mañana, mientras Westphal y Bora leían los sombríos informes sobre la segunda incursión aérea en Brunswick de aquella semana, Guidi encontró un fajo de papeles encima del escritorio de su despacho.

– ¿Qué es esto? -preguntó a su hombre de confianza, un policía diligente llamado Danza.

– Ha llegado del mando alemán, inspector.

Guidi se apresuró a liberar los documentos del par de gomas elásticas cruzadas que los sujetaban.

– ¿Algo más?

– Sí, señor. El suboficial que lo ha traído dijo que deberá usted mantener al corriente al ejército alemán.

Guidi notó que se sonrojaba.

– Al diablo.

Danza señaló un sobre en el escritorio.

– También ha llegado esto para usted.

Contenía una nota mecanografiada y firmada por Caruso. «Mientras me informa regularmente de los avances en el caso Reiner, mi homólogo alemán será el general Maelzer. Preséntele a él sus informes a través de la oficina del general Westphal y, en particular, de…»

Guidi no necesitaba leer más para saber que a continuación venía el nombre de Bora. La cordialidad, los viajecitos en coche, la visita turística por Roma, todo cobraba sentido ahora. Inclinado sobre la pila de documentos, fue pasando airadamente las páginas hasta que encontró el primer y único nombre en la lista de sospechosos: el secretario general de la Confederación Nacional de Sindicatos Fascistas, que ahora dirigía su «oficina destacada» en la ciudad.

– Dios mío -murmuró.

A continuación llamó al despacho de Caruso en la piazza del Collegio Romano.

– Así es -dijo fríamente el jefe de policía-. Por eso necesitábamos a alguien nuevo. El sospechoso no lo conoce, de modo que no hará falta que sea usted tan discreto como los demás. Siga mirando el expediente, hay muchas cosas sobre los tejemanejes de su excelencia. Los alemanes quieren su cabeza, de manera que tiene que demostrar que fue él.

– Entiendo, doctor Caruso. Entonces ¿qué?

– Enseñaremos a nuestros aliados los alemanes que somos tan buenos como ellos en lo que respecta a la administración de justicia. Su excelencia podría ser la prenda que debemos entregarles. He ordenado que le adjudiquen un coche, Guidi.

Guidi miró el expediente pensando con desazón que Caruso acababa de interpretar su papel de cazador de talentos en el gran juicio-espectáculo de Verona.

– ¿Y si averiguamos que el secretario general Merlo no tiene nada que ver con el caso?

– Entonces será mejor que tenga a algún otro de reserva.

El barrio Panoli se hallaba a orillas del Tíber, al norte del parque Villa Umberto, y durante la década anterior había sido el favorito de la clase alta y los nuevos ricos. La casa del coronel Ott de las SS estaba situada en la esquina de viale Romania con via Duse, y sus elegantes lineas destacaban por encima del boj bien cuidado del jardín. Cuando Bora llegó, ya había varios invitados en el espacioso salón. Ott lo saludó en la entrada, le tendió un coñac y le presentó a su esposa, que acababa de llegar en avión para celebrar su décimo aniversario de boda. Junto al gran piano Bora vio a Dollmann, quien conversaba con un hombre que llevaba un uniforme similar al suyo. Ambos eran esbeltos y rubios, con el pelo peinado hacia atrás, de rasgos angulosos que denotaban astucia, y ambos miraban alrededor.

Recordando el consejo de Westphal, Bora se acercó a saludar a los dos SS. Enseguida Dollmann se fue con él hacia la mesa de los canapés.

– Kappler se muere de ganas de hablar con usted -comentó con una sonrisa.

– No sé si debería sentirme halagado, coronel.

– ¿Porque es el jefe de la Gestapo en Roma? No sea mojigato. Es un hombre encantador. Tome un poco de caviar.

Bora lo miró a los ojos, un gesto de franqueza habitual en él que a menudo ponía nerviosos a los demás.

– En esta misión podría aprender mucho de usted; a ambos nos gusta la cultura italiana.

– Ah, sí, a Kappler también. Colecciona obras de arte. Antiguas, a poder ser. -Dollmann miró alrededor con sus ojos astutos-. A diferencia de otros hombres que coleccionan jovencitas como la Reiner. ¿Qué sabe usted de esa historia?

– No más que usted, coronel. Oficialmente es un accidente o un suicidio.

– Pero usted no creerá eso, ¿verdad?

– Últimamente creo cosas más extrañas aún.

– La mujer salía con un par de rufianes. Y hablando de rufianes, los aliados han tomado Cervara y pronto se habrán apoderado de todo, desde Ortona hasta el sur de Gaeta.

Bora bebía lentamente para que no le ofrecieran más copas mientras intentaba recoger información.

Dollmann lo reprendió amablemente.

– Acábese la bebida, quiero que pruebe vodka auténtico. Viene de épocas mejores en Kursk. -Cogió una tostada untada de una pasta cremosa-. Por cierto, ¿cuál era su especialidad en Rusia?

Bora estaba seguro de que el SS ya lo sabía. No obstante, se lo dijo.

– La guerra de guerrillas.

– Y en el norte de Italia también, según me han dicho. ¿Tiene pesadillas?

– No acerca de la guerra de guerrillas. -Bora apuró el coñac. De la bandeja más cercana cogió dos vasitos de vodka y ofreció uno a Dollmann-. Por Roma, caput mundi.

– Sí. Cabeza de nuestro mundo al menos. ¿También del Vaticano? -Dollmann mantuvo el vodka ante sus labios, sin beber-. Ha estado usted a sus puertas dos veces esta semana.

– Es el ejército el que me obliga a ser tan devoto. -Bora levantó la vista de su copa y miró a Dollmann con franqueza-. Por favor, indíqueme si debería reunirme con otras personas en esta habitación o en el Vaticano. Usted es el principal intérprete del Reich y conoce bien esta ciudad, mientras que yo soy nuevo en Roma yen la guerra. Además, no estoy seguro de saber qué significa exactamente «rufianes» en el contexto del caso Reiner.

– Uno al menos era de los nuestros. Eso es todo cuanto conseguirá usted en esta ronda de bebidas.

Hacia la mitad de la fiesta apareció el general Maelzer, ya bastante achispado y con ganas de hablar. Dollmann se lo presentó a

Bora. El general hizo algunas preguntas intrascendentes y luego dijo:

– Es usted joven, mayor, y enseguida se buscará algún apaño; no me importa que folle, pero no apruebo las relaciones con mujeres italianas.

– ¡Estoy felizmente casado, general!

– Si así fuera, su esposa se encontraría aquí. Está tan bien casado como lo permiten los tiempos de guerra.

A continuación Maelzer se acercó a otro corrillo de invitados e inició una nueva ronda de bebidas. Bora, que se había casado a toda prisa antes de partir a la guerra, no estaba tan seguro de sí como aparentaba. Hombre sensible y romántico en algunos aspectos, durante cinco años había mantenido un compromiso inquebrantable, pese a los escasos permisos y a tener una esposa superficial. Igual que ocurría con otros aspectos de su vida, su amor por el objeto podía ser mucho mayor de lo que se merecía, en virtud del mismo idealismo que lo hacía irreducible en su trabajo.

Momentos después Dollmann se unió de nuevo a él.

– ¿Qué ha dicho? No tiene sentido enfadarse con el Rey de Roma cuando ha bebido unas copas de más.

En ese momento se servía una cena fría que ninguno de los dos quiso tomar. Se quedaron sentados con una copa en la mano, y Bora observó a las parejas que empezaban a intimar con, según le pareció al coronel, algo más que simple nerviosismo.

Aquella noche, Guidi se quedó despierto hasta tarde leyendo el expediente. El único ruido que se oía en el piso eran los ronquidos que emitía el cuerpo deforme de la signora Carmela. Por lo demás reinaba el silencio en todo el edificio. Había hecho las averiguaciones de rigor sobre los vecinos, personas de clase media, empleados y dependientes de comercios, estudiantes. En el piso de arriba había un niño pequeño al que se oía llorar por las mañanas. En el mismo rellano, una mujer llamativa, con los labios muy rojos y vestida de negro, recibía visitas de ruidosos parientes masculinos, y un anciano solitario a quien la signora Carmela llamaba «Maestro» tocaba el piano, y bastante bien en opinión de Guidi. Curiosamente, la persona de la que menos había averiguado era Francesca, cuya pequeña habitación se encontraba en el otro extremo del pasillo. Salía hacia el trabajo muy temprano por la mañana y estaba en casa para el toque de queda. Guidi ignoraba si los Maiuli sabían que estaba embarazada. Recordó su semblante pálido y demacrado, la forma descuidada en que se apartaba el cabello mientras leía y lo recogía detrás de la oreja formando una onda castaña. Nunca sonreía, apenas hablaba en las comidas y respondía secamente a todo el mundo.

Magda Reiner, por el contrario, continuaba viviendo vicariamente una existencia feliz en las fotografías de veranos pasados, tan diferentes de las últimas y espantosas imágenes. Su rostro rubio, regordete y risueño, recortado contra montañas desconocidas, junto a amigos desconocidos, estaría siempre a salvo de todo daño. En una foto abrazaba sonriente a otra mujer.

En cuanto al ras Merlo, Guidi no sabía si reír o llorar a medida que leía sobre él. Su nombre de pila era Radames, aunque lo cambió por Rodolfo. Nacido en 1900, había sido bersagliere de las tropas en bicicleta durante la campaña abisinia. Casado con Ignazia Pallone desde 1930, tenía cuatro hijos: Vittorio, Adua (conocida como Aida), Libico, a quien todos llamaban Lorenzo, y Cadorna, conocido como Carletto. Había desempeñado un papel decisivo en la creación del Istituto Forlanini diez años antes yen la actualidad era jefe de lo que quedaba en Roma de la prestigiosa Confederación Nacional de Sindicatos Fascistas. Corrían rumores de que había combinado su apellido y el de su mujer para formar el seudónimo Piemme, y bajo ese nombre había escrito la letra de la conocida canción de la campaña africana Macallé:

La nell'arida terra del Tigrè,

nel tramonto de/gran sole d'or,

solitario, il forte Macallé

pieno di ricordi sorge ancor!

Allí, en la tierra árida del Tigrè,

en el ocaso del gran sol de oro,

solitario, el fuerte Macalé

se alza todavía lleno de recuerdos.

Desde que conoció a Magda Reiner en una fiesta, durante la celebración del aniversario de la Marcha sobre Roma, el 28 de octubre, fueron inseparables, o casi, hasta la muerte de ella, el 29 de diciembre. «Movido por los celos», como indicaba el informe sin más comentarios, le había dado alguna que otra paliza ante testigos. Y ahora se esperaba que aquel policía de provincias averiguase si la había empujado por la ventana.

En cuanto al resto, los datos eran escasos. La muerte había ocurrido después de una fiesta navideña, alrededor de las 19.45, debajo de la vivienda de la mujer en via Tolemaide, en la acera. La difunta había mantenido relaciones sexuales al menos una vez en las horas que precedieron a su fallecimiento y, aunque su habitación y la puerta del apartamento estaban cerradas, lo que retrasó la entrada de las autoridades, no se encontró ninguna llave.

Unas pocas calles más allá, Bora salió de la fiesta de Ott a la una de la noche, bajo una llovizna que caía al sesgo y empezaba a convertirse en aguanieve. A menudo conducía él mismo, sobre todo de madrugada, y tomaba rutas distintas por la ciudad oscura. Debía admitir que estaba furioso con Dollmann, a cuya locuacidad había correspondido en exceso soportando una buena carga de cotilleos.

Sin embargo, eso no era todo. La melancolía y la soledad, que había logrado enterrar durante el año anterior, se habían removido en su interior y ahora asomaban su feo rostro. No quería reconocerlas como propias, no quería renunciar a la invulnerabilidad. Además, los crueles chismorreos le provocaban náuseas tanto por los actores como por el escenario. Los líos de Kappler, los líos de Magda Reinen… ¿Qué querría saber Westphal de todo eso? Notaba como si tuviera barro en la boca.

Hablar de su mujer había estado a punto de desarmarlo. Pensar en ella le causaba dolor… aparte del deseo, el mal de amor, la angustia que lo encrespaba y mantenía en vela muchas noches. Ella estaba en su interior, a pesar de sí misma incluso. El estaba siempre a la defensiva respecto a sus sentimientos hacia ella, y Dollmann le había hecho demasiadas preguntas después de las groseras palabras de Maelzer.

– ¡Está usted enamorado, mayor! -El comentario jocoso había surgido cuando ambos se mostraban menos reservados-. ¡Incluso diría que es usted apasionado!

La simple idea lo avergonzó.

– Soy un hombre disciplinado -señaló.

– Claro, y la disciplina sirve precisamente para dominar las pasiones, ¿verdad?

16 DE ENERO

El domingo, el cardenal Borromeo, vestido con traje y chaleco bajo el abrigo marrón claro, estaba puntualmente en la iglesia evangélica, donde un contralto con gafas cantaba All praise be to you, Jesus Christ. Sentado en el primer banco, no dio muestras de reconocer a Bora y lo tuvo en vilo hasta el final del concierto. Entonces le informó que la Santa Sede respaldaba la posición del general Westphal. Bora se sintió visiblemente aliviado. Dio las gracias al cardenal y se disponía a irse, pero el religioso lo retuvo bruscamente en su asiento.

– Por otra parte, mayor, me ha sorprendido oír que su oficina está colaborando con la policía italiana.

Bora lo negó.

– Mi comandante me habría informado si tuviéramos que avergonzarnos ante Su Santidad por aceptar una cooperación que declinamos expresamente.

– Compruebe sus fuentes, mi querido amigo.

Hasta el lunes Bora no averiguó la verdad, en un memorándum del general Maelzer.

– No sé nada de esto -dijo Westphal-. ¿Y usted?

– Es la primera vez que lo veo, mi general.

– Bueno, Maelzer tendrá sus motivos para hacerlo participar a usted en el caso de una chica que se ha roto la crisma. De todos modos, deberá tratar con la policía italiana en su tiempo libre.

– No se puede hacer gran cosa a deshora -observó Bora-. No con los italianos.

– Bueno, pues reúnase con ese tal Guidi cuando pueda y que le dé sus informes. -Westphal le tendió el mensaje de Maelzer-. Esto no me gusta más que a usted. Ahora no podemos decir al Vaticano que no tenemos nada que ver con la policía italiana, y ese asno de Caruso acabará causándonos problemas.

Los días siguientes al 19 de enero Bora tuvo otros asuntos de que preocuparse aparte del jefe de policía. Las largas horas que pasaba con Westphal (a menudo incluso quince al día) prácticamente se convirtieron en veinticuatro cuando los británicos avanzaron más allá del río Garigliano y dejaron atrás Minturno, junto a la costa, en dirección al pueblo de Santa Maria Infante, situado en un cruce de caminos. El jueves se lanzó un contraataque desde Ausonia sobre el próspero sur de Cassino, y por entonces todo el mundo hablaba con nerviosismo de un inminente desembarco. Kappler llamó para preguntar el número de soldados disponibles en Roma para su inmediata incorporación al frente, si fuese necesario. Bora respondió que unos diez mil. Westphal pasó todo el día en Soratte y regresó tarde, cansado después de su conferencia con Kesselring. Aun así, se quedó la mayor parte de la noche ante un mapa que sujetaban unas tazas de café vaciadas a toda prisa, evaluando las posiciones enemigas y el tramo inacabable de costa en estado de alerta. A la espera.

Kappler telefoneó de nuevo a las cuatro de la madrugada para advertir de que la Gestapo y las SS estaban preparadas para proceder a movilizar a conductores de vehículos y acompañantes.

– Adelante -dijo Westphal, y se llevó un puño a la boca para disimular un bostezo-. Si eso es lo que vamos a llevar ante un ejército invasor, nos merecemos lo que nos pase. -Miró a Bora, que había estado examinando los mapas del litoral desde Livorno a Nápoles-. Bueno, la cosa ya no va tan lenta -comentó-. El mariscal de campo tiene razón; han bombardeado demasiado los alrededores para que no ocurra lo mismo en el sector de Roma. Sobre todo después de que ayer atacaran el aeródromo de Littorio.

– En cualquier caso, debería ser en esta costa si los informes sobre las actividades en la bahía de Nápoles son correctos.

– La cuestión es dónde y cuándo. -Westphal se pasó las manos por su barba incipiente-. Sea bueno, Bora. Aféitese y corra al cuartel general de la Gestapo, a ver qué se le ocurre a Kappler.

21 DE ENERO

En el calendario eclesiástico se celebraba la fiesta de Santa Inés con una lectura del Evangelio según san Mateo, la parábola de las vírgenes prudentes y las necias. Durante las horas de luz llegaron informes telefónicos contradictorios del frente, y al caer la noche las únicas noticias de interés hacían referencia a un intenso ataque aéreo sobre Londres. Dominado por una premonición tenaz, Westphal se quedó levantado hasta tarde. Luego, sobre todo debido a que Kesselring había aceptado rebajar la alerta después de tres días de gran tensión, dijo a Bora que iba a acostarse.

– Llámeme si pasa algo.

Bora se preparó para hacer guardia durante las horas muertas que seguirían, cuando incluso la alerta nacida de la premonición había cedido ante el cansancio físico. No ocurrió nada. No podía ocurrir nada. En torno a él y a aquella habitación todo el edificio parecía embrujado, envuelto por el silencio. Poco después de medianoche empezó una carta para su mujer, la releyó y decidió no enviarla.

Un cigarrillo más tarde, sus pensamientos derivaron hacia temas dispares e irrelevantes, como si estuviese soñando. ¿Quién era el SS con quien se había citado Magda Reiner, y de verdad era Dios el último amante de Borromeo? ¿Era cierto que Kappler coleccionaba arte etrusco, como le había dicho Dollmann? ¿Era aquél un buen momento para coleccionar nada? Y así siguió. El café se le enfrió en la taza, los nombres de los mapas se convirtieron en confusos garabatos en la ladera de las montañas y a lo largo de las onduladas costas. En cierto momento apagó la luz y abrió la ventana. Fue como sumergir el rostro en agua helada, una sensación tonificante y benéfica. A aquella hora tardía reinaba la calma. Una fina neblina se extendía como un dosel de gasa sobre la ciudad. Se sentó ante su escritorio a oscuras, frente a la ventana. A las tres llegaron por fin las noticias.

Bora trató de serenarse después de colgar el teléfono y, de camino hacia la habitación del general, se detuvo un momento para alisarse el uniforme. No hizo falta despertar a Westphal. Miraba hacia la puerta cuando su ayudante de campo apareció erguido y con la cabeza descubierta.

– ¿Dónde? -preguntó de inmediato.

– Código Opción Richard.

– ¿Anzio?

– Y Nettuno. -Bora desvió la vista mientras el general se vestía a toda prisa, furioso-. Van directos hacia el interior.

– Llame a Soratte enseguida.

Bora ya se alejaba del umbral cuando la voz de Westphal le hizo retroceder.

– Hay que prepararse para evacuar este edificio y la ciudad.

A primera hora de la mañana se evaluó la magnitud del desastre. Para entonces ya habían despachado tropas de urgencia a fin de acordonar la zona de desembarco, y el hueco que quedaba tras ellos probablemente sería rebasado en cualquier momento. Sin embargo, a mediodía el tapón seguía firmemente en su sito.

– Si no se deciden hoy ni mañana -dijo Westphal, verbalizando su deseo, con los ojos brillantes de angustia y esperanza-, todavía podríamos deshacer las maletas.

A Bora le resultó más fácil no sonreír.

– Están a menos de sesenta y cinco kilómetros. En Rusia recorrimos esa distancia en una hora.

– Pero no se enfrentaban a soldados americanos. No, no. Schlemm y Herr lo están haciendo muy bien. La división sesenta y cinco es un fantasma resucitado, pero pronto tendremos la trescientos sesenta y dos y las demás, si logramos contenerlos hasta entonces. La división blindada lo conseguirá. -Westphal se puso el sobretodo-. Voy a Soratte y no volveré hasta que aparezca Von Mackensen. Si Kappler reclama más hombres, dele lo que pida.

Bora salió tras él del despacho.

– Dada la importancia de las noticias, me permito indicar que en los próximos días asistiremos a un recrudecimiento de los ataques de la resistencia en Roma.

– Sí, claro. Me aseguraré de que el mariscal de campo escuche la voz de la experiencia… y le prometo que pondré sacos de arena en mi coche. Hablando de experiencia, ¿sabemos algo de Holz?

– De sus subordinados. Lo han matado hoy a primera hora.

– Qué pena. Bueno, duerma un poco mientras pueda. Si le llaman del Vaticano, no se ponga, a menos que sea del secretario de Estado para arriba. Ya sabe lo que debe hacer si el enemigo consigue pasar. -A punto ya de marcharse, Westphal parecía alterado, pero de pronto se volvió sonriendo hacia el semblante pálido e impasible de Bora-. Quién sabe. Se pueden oír los cañones desde Roma…

2

23 DE ENERO

El domingo parecía que los alemanes se habían desvanecido por ensalmo. Sus vehículos grises no patrullaban las calles. Incluso las feroces bocas de los tanques se habían retirado de todas las avenidas y las plazas recoletas. Rumores disparatados de liberación corrían por la ciudad y se negaban, pero el retumbar sordo de la artillería hacia el oeste no mentía. Guidi se sorprendió al oír la educada voz de Bora, quien le proponía por teléfono tomar juntos un almuerzo tardío.

– Imposible, mayor. -Decidió rechazar la invitación-. Tengo trabajo.

– Muy bien. Entonces iré a verlo.

Guidi no tuvo oportunidad de decir nada, porque el alemán ya había colgado. Durante los diez minutos siguientes se dedicó a ordenar el escritorio, pues sabía que Bora no tardaría en llegar a via Boccaccio desde via Veneto. Pronto el Mercedes negro se detuvo junto a la acera y el ayudante de campo se apeó con aire despreocupado, con el abrigo doblado en el brazo izquierdo, y subió por la escalera con su andar rígido y rápido.

– Deje la puerta abierta -indicó a Guidi-. He pedido que traigan la comida.

– ¿Aquí?

– ¿Por qué no? -Bora no dijo que apenas había probado bocado en los dos últimos y frenéticos días-. Tengo hambre.

Los hombres de la comisaría desaparecieron discretamente. En cuanto a Bora, consciente de que nadie se atrevería a preguntarle por la situación militar, se mostró más despreocupado de lo que la situación requería. Preguntó amablemente a Guidi por su nuevo domicilio y si podría serle de ayuda «ahora que al parecer trabajaremos juntos».

Guidi observó al alemán, plantado junto a la ventana, de espaldas a ésta con evidente desprecio de toda prudencia, y sospechó que tal vez intentaba ocultar las señales de la falta de sueño o la preocupación. Se acercó a él para verle mejor la cara.

– ¿Quiere decir que no lo sabía en nuestro primer encuentro?

– Claro que no, me enteré hace sólo una semana, pero me alegro. -Para mirar al inspector a la cara, Bora se volvió hacia la luz del día, que estaba algo nublado. En su fino cutis las arrugas desaparecían cuando cambiaba su expresión-. ¿Por qué me mira de esa forma? -Se echó a reír.

Guidi se encogió de hombros.

– Pensaba que quizá no sea buena idea hablar junto a la ventana -se limitó a contestar. Retrocedió unos pasos y señaló una silla-. ¿Quiere tomar asiento?

– No, gracias. Mi trabajo en Roma me obliga a pasar demasiadas horas sentado.

Había tal despreocupación en aquella respuesta que Guidi se sintió tentado de creer que los rumores de invasión no podían ser ciertos. No obstante, Bora parecía cansado, eso era evidente.

Mientras comían, conversaron sobre el caso Reiner.

– Roma es nuestra. -Bora dejó caer aquella insinuación política como si estuviese hablando de una propiedad inmobiliaria-. No permitiremos que el asesino escape… si es que hay asesino. Queremos atraparlo.

– El Rey de Roma quiere atraparlo -apostilló Guidi con ironía-. No es posible que sienta usted aprecio por Maelzer, mayor. Es un zopenco y un borracho. Los romanos no lo soportan.

– Bueno, yo no soy romano.

– Le conozco demasiado bien para creer que simpatice con él. Bora comía despacio, sin levantar la vista.

– Usted no me conoce en absoluto.

Mientras Guidi, al ver aparecer las viandas, descubrió que tenía apetito, el alemán parecía haber perdido el interés por la comida. Se reclinó en su asiento, sacó una llave del bolsillo y la dejó encima de la mesa.

– Tengo una agenda muy apretada, así que visitaremos la casa de Reiner en cuanto acabemos.

– Si no le importa, iré en mi coche.

– Bien. Yo preferiría ir mañana a primera hora, pero estaré un poco ocupado. -Bora quitaba hierro a su misión (como hacía a menudo), ya que de hecho tenía que visitar el frente de Anzio en nombre del general Westphal. De todas maneras, su calma era genuina, porque no tenía miedo-. Sin embargo, mañana después de trabajar iremos a ver una obra de Pirandello. Ya le explicaré luego por qué.

En el apartamento de Reiner, en via Tolemaide (una bocacalle de via Candia, en el barrio de Prati), Bora se asomó por la ventana y miró la acera, cuatro pisos más abajo.

– ¿Alguien la vio caer? -preguntó a Guidi.

– No. El toque de queda era a las siete entonces, y pasaba de esa hora. Tal como está prescrito, todas las luces estaban apagadas. Un vecino dice que oyó gritar a una mujer entre las siete y media y las ocho, pero no está seguro de que tuviese que ver con el incidente.

Bora se volvió.

– No es un invierno demasiado frío comparado con los de Alemania, pero desde luego hace frío. ¿Por qué tendría abierta la ventana del dormitorio?

– Quizá porque pensaba quitarse la vida. A pesar de que no se hayan encontrado las llaves (alguien pudo cogerlas en la calle, si las llevaba encima cuando cayó), no podemos descartar el suicidio, ni siquiera un accidente. Investigaré todas las posibilidades.

Mientras Guidi empezaba a registrar la habitación, Bora se quedó junto al alféizar de la ventana observando con aire taciturno los pequeños restos de vida que había allí: excrementos de paloma, una pelusa, unas pavesas llegadas de Dios sabía dónde. «Qué poco queda después de nuestra muerte», pensó. Su siguiente pregunta sonó despreocupada por encima de la vibración de los cristales que producía la artillería lejana:

– ¿Qué ropa llevaba cuando murió?

Con la cabeza metida en el armario, Guidi sacó un sobre del bolsillo y se lo tendió.

– Aquí tiene las fotos. Quizá prefiera verlas cuando haya pasado más tiempo desde la comida.

Bora las miró de inmediato.

– Son horribles.

– Ya ve que llevaba un camisón y una bata. Ahora me preguntará si había alguien aquí con ella, y la verdad es que no conozco la respuesta. De los doce apartamentos de este edificio, sólo dos más están arrendados. Había una fiesta navideña en el piso de abajo, y ruido suficiente para que la gente no se enterara de lo que había pasado. Un policía la encontró a las siete cincuenta y cinco. Aunque era evidente que ya no podía hacerse nada por ella, la trasladaron a la farmacia del barrio. Su propietario, el doctor Mannucci, tuvo el sentido común de asegurar que estaba muerta. -Mientras hablaba, Guidi abría cajones y husmeaba en su interior-. Por cierto, mayor, alguien ha estado aquí antes que nosotros. Salvo la cama (falta una funda de almohada, ¿no se ha dado cuenta?), han arreglado la habitación.

– Preguntaré al respecto -afirmó Bora.

– Sería interesante saber qué fama tenía la víctima en su comunidad. Veintisiete años, soltera o separada legalmente (en este punto los informes discrepan) y «no demasiado guapa pero sí llena de vida». Así es como la describe una compañera de trabajo en el expediente.

– No lo he leído todavía.

– Bueno, no hay demasiada información. Aquí está la foto del pasaporte de Magda Reiner.

Bora echó un vistazo al documento que Guidi le tendía.

– Algunas fuentes -dijo refiriéndose a Dollmann, que le había contado un montón de cotilleos- aseguran que parecía buscar marido o algún arreglo doméstico similar.

– ¿Entre los italianos o entre los alemanes?

– Ambos. -Bora hojeó el pasaporte y se lo devolvió-. En cuanto a la idea de que era lesbiana, surgió después de una fiesta de trabajo en la cual las cosas se salieron de madre. -Como Guidi le miraba fijamente, repitió, molesto-: Se salieron de madre. Hubo besos, caricias y cosas por el estilo.

– ¿Cómo lo sabe?

– Me lo contó un colega que estuvo allí. Pero ¿por qué me hace hablar? Según tengo entendido, ya tiene un sospechoso.

Guidi pasó los dedos por la mesita de noche, sin una mota de polvo.

– Uno a quien prácticamente no se puede tocar. Se trata del ras Merlo, uno de los últimos y más prominentes miembros del partido en Roma.

– ¿Podría ser él?

– Júzguelo usted mismo, mayor. Es un donjuán de mediana edad, calzonazos y con un montón de hijos. Su esposa es una mujer gorda a la que se conoce como la Granadera, y al parecer no se priva de atizarlo cuando se pone furiosa. Se señalan los celos como motivo, fueran o no suficientes para llevarlo a matar. Por lo visto suele pegar a sus novias ocasionales. No tenemos pruebas de que estuviese en este edificio aquel día a última hora de la tarde, pero poco después del incidente vieron a alguien que se le parecía, muy alterado, en via Santamaura.

– Paralela a esta calle. -Bora cerró la ventana. Se volvió hacia la habitación, miró la cama deshecha de Magda y apartó la vista-. ¿Y qué hacía allí?

– Estaba vomitando junto a los cubos de basura del mercado, pero debo añadir que vive en piazzale degli Eroi, no demasiado lejos de aquí.

– ¿Sabe que usted lo está investigando?

– Hemos hecho bien al jugar la carta del accidente. Puede que Merlo sospeche que hay una investigación en marcha, pero no lo sabe con certeza. Más importante aún, no me conoce. Mientras mantengamos la declaración oficial, no tiene ningún motivo para vigilar los pasos que da.

– ¿Y por qué no lo llama y lo aclara todo de una vez?

Guidi recordó que Bora solía plantear preguntas con el único ánimo de provocar.

– Está claro que ni siquiera Caruso quiere ponerle la mano encima directamente. Aunque puede que se le haya pegado de su mujer, Merlo tiene fama de ser muy vengativo con los enemigos políticos.

– Ah. Y no hablemos de lo que le haría a usted. Entiendo. En cualquier caso, mañana por la noche tendremos ocasión de verlo en el teatro. La representación lo merece, y él asistirá.

Bora no siguió al inspector en su registro del resto del apartamento, tres habitaciones en total. Cuando éste volvió, estaba sentado a los pies de la cama, cansado o melancólico, o tal vez indispuesto. Probablemente para evitar las preguntas personales, se puso en pie al instante.

– Vamos -exclamó-. No puedo quedarme aquí todo el día. -Mientras estaban frente a frente en el estrecho ascensor, explicó sin que el otro le preguntara-: Se rumorea que empezó trabajando de secretaria en Stuttgart. Era de Renningen, que está cerca de allí. Entró en el Comité Olímpico alemán en el treinta y seis, se enamoró de un atleta extranjero y la relación tuvo consecuencias. Al parecer estuvo casada brevemente con un fotógrafo del ejército, trabajó en el cuartel general del ejército y después de la separación legal consiguió un puesto en la embajada alemana en París. Llevaba seis meses en Roma y por lo visto le encantaba. «Le gustaba divertirse», según me han contado. No era más que una joven a la que le gustaba beber en compañía, poco más que un polvo fácil.

Guidi no esperaba esa explicación.

– Naturalmente -se sintió obligado a decir-, todo eso se lo han contado los hombres.

– No. -Habían llegado a la planta baja y, mientras Bora recorría el pasaje abovedado que llevaba hacia la puerta principal, Guidi dedujo, por la rigidez de su torso, que el dolor le atenazaba-. Mi primer acto oficial en Roma fue llamar a su madre. Al parecer una prima sin hijos está educando a la hija de Magda en Renningen. Pero también es cierto que no me he sentado a charlar con sus amigas. Eso es cosa de la policía.

Después de despedirse del inspector, Bora fue a la farmacia adonde habían llevado a la joven muerta. Era un edificio estrecho muy interesante en via Andrea Doria, con una placa ovalada encima de la puerta que rezaba: «Medicinas gratis para los pobres.» En el interior, con el pretexto de comprar un analgésico, empezó a conversar con el doctor Mannucci. Primero le preguntó por la colección de bellos botes de botica que exhibía, y luego por los acontecimientos del 29 de enero. El farmacéutico, un anciano robusto con un mostacho anticuado y un gran interés por las humanidades, sin duda comprendía el verdadero motivo de las preguntas, pero actuó con suma cortesía, como si se tratara de la preocupación de un amigo. Mientras cogía y apartaba con paciencia al gato bien alimentado que jugaba con plumas y papeles en el mostrador («Baja, Salolo, baja. Pórtate bien»), explicó:

– Sí, dije que la llevaran al hospital del Santo Spirito. Que la llevaran tranquilamente, sin prisas. Como comprenderá, no había motivo para correr a la sala de urgencias, porque tenía el cráneo aplastado y estaba casi irreconocible.

Bora abrió laboriosamente la caja de Cibalgina y tomó dos comprimidos. Con la pragmática solidaridad del soldado, observó:

– Después del incidente su precioso suelo necesitaría un buen fregado.

– Bueno, la sangre es menos problemática que los vómitos… y también tuvimos que limpiarlos esa misma noche.

– ¿Ah, sí? ¿Alguno de los policías que la trajeron?

El doctor Mannucci lo miró a los ojos. Ambos eran conscientes de la esencia de aquella conversación.

– En absoluto.

Al volver a casa, Guidi encontró a sus escasos moradores en un estado de euforia silenciosa. Los inquilinos de todos los pisos se habían reunido en el salón, donde Francesca estaba ovillada como un gato en el suelo y pegada a la radio.