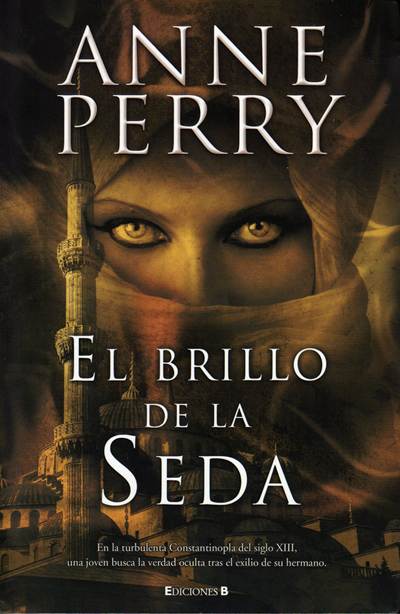

En la turbulenta Constantinopla del siglo XIII, una joven busca la verdad tras el exilio de su hermano.

Anna Zarides llega a Constantinopla disfrazada de eunuco dispuesta a dedicarse a la medicina. Desde el momento en que llega a la ciudad, amenazada por las cruzadas, Anna pasa a ser Anastasio.

Sin embargo, el viaje encierra un secreto: su hermano gemelo, Justiniano, ha sido acusado de asesinar al emperador Besarión, y ella desea probar su inocencia. Mientras tanto, Constantinopla está bajo el asedio de las tropas de Carlos de Anjou, y Anna aprovecha la oportunidad de salvar a su hermano.

Anne Perry

El Brillo de la Seda

The Sheen on the Silk (2010)

PRÓLOGO

El joven se detuvo en los escalones mientras adaptaba los ojos a las sombras. La luz de la antorcha que parpadeaba sobre la superficie del agua confería a los pasadizos de la gran cisterna subterránea la apariencia de una catedral medio anegada. Tan sólo era visible la parte superior de las columnas, que soportaban el techo abovedado. No se oía sonido alguno, salvo el susurro del aire húmedo y el eco amortiguado de un goteo en algún lugar oculto a la vista.

Besarión estaba de pie en la plataforma de piedra situada a escasa distancia por debajo de él, cerca del borde del agua. No parecía estar asustado, de hecho su bello semblante con su pelo negro ondulado reflejaba la calma y la serenidad, casi propias de otro mundo, de un icono. ¿De verdad eran tan absorbentes sus creencias?

Suplicó a Dios si no existía un modo de evitar aquello, incluso a esas alturas. El joven tenía frío. El corazón le retumbaba en el pecho y notaba las manos agarrotadas. Había ensayado todos los argumentos, pero seguía sin estar preparado. No lo estaría nunca, pero ya no quedaba tiempo, mañana sería demasiado tarde.

Bajó otro peldaño más, y Besarión se volvió, con las facciones contraídas un instante por el miedo, para a continuación relajarlas al reconocer al intruso.

– ¿Qué sucede? -preguntó un poco cortante.

– Necesito hablar contigo. -El joven descendió el resto de los escalones hasta quedar al nivel del agua, a un par de pasos de Besarión. Tenía las manos sudorosas y estaba temblando. Habría dado todo lo que poseía por haber evitado aquello.

– ¿De qué? -dijo Besarión en tono impaciente-. Todo está en su sitio. ¿De qué más hay que hablar?

– No podemos hacerlo -respondió él con sencillez.

– ¿Tienes miedo? -preguntó Besarión. Bajo la luz oscilante su expresión resultaba impenetrable, pero la seguridad que transmitía su voz era absoluta. ¿Es que jamás flaqueaba su fe, su certidumbre?

– No tiene que ver con el miedo -replicó el joven-. Eso se supera con arrojo. Pero si estamos equivocados, eso no lo enmendará.

– Pero no estamos equivocados -dijo Besarión con vehemencia-. Un rápido acto de violencia para evitar que sobrevenga una era de lento declive hacia la barbarie del intelecto y la corrupción de nuestra fe. ¡Ya hemos superado todo eso!

– No estoy hablando de que estemos equivocados en lo moral. Comprendo que hay que sacrificar a uno para salvar a muchos. -Hizo ademán de echarse a reír, pero se atragantó con su propio aliento. ¿Sería Besarión capaz de entender la imposible ironía de aquello?-. Me refiero a que nos equivoquemos al juzgar. -Odió decir aquello-. Miguel es quien está en lo cierto, no tú. Para sobrevivir necesitamos de su destreza, de su astucia, de su ingenio para negociar, para manipular, para que nuestros enemigos se vuelvan unos contra otros.

Besarión estaba atónito. Incluso en aquellas sombras cambiantes, se le notaba en todas las facciones de su rostro y en el ángulo formado por la cabeza y los hombros.

– ¡Traidor! -Fue un gruñido de perplejidad-. ¿Y la Iglesia? ¿También estás dispuesto a traicionar a Dios?

Aquello era lo que había temido. Besarión no era capaz de reconocer su incompetencia para asumir el mando. ¿Por qué no lo había visto antes él mismo? Sus esperanzas lo habían cegado, y ahora ya no le quedaban opciones.

– Si la ciudad cae, no salvaremos a la Iglesia, y si hacemos lo que tenemos planeado para mañana, la ciudad caerá -dijo con voz temblorosa.

– ¡Judas! -replicó Besarión con rencor. Se volvió con rabia, y al no encontrar resistencia dio un traspié.

Era terrible, como suicidarse, salvo que la alternativa era inimaginablemente peor. Además, ni siquiera había tiempo para pensar. Estaba temblando y sentía un fuerte malestar en el estómago, pero aun así lo hizo. Arremetió contra Besarión con todas sus fuerzas y oyó el impacto que éste produjo al chocar contra el agua, seguido del grito de sorpresa. Aprovechando que todavía estaba aturdido, el joven se lanzó a por él. Encontró su cabeza y asió con ambas manos el cabello tupido y rizado, se lo retorció y se echó encima con todo su peso para sumergirlo y mantenerlo bajo el agua, fría y clara.

Besarión se debatió intentando forcejear hacia arriba, sin nada en que apoyarse. Luchaba contra un hombre más delgado y más fuerte que él, e igualmente dispuesto a sacrificar todo lo que tenía por una creencia.

Por fin cesó el intenso chapoteo. Se instaló el silencio proveniente de las sombras que se extendían más allá de los pasillos y el agua volvió a aquietarse.

El joven se agachó en cuclillas sobre las piedras, helado y descompuesto. Pero aún no había terminado. Se obligó a sí mismo a incorporarse. Le dolía el cuerpo como si lo hubieran apaleado, y mientras subía los peldaños comenzaron a rodarle las lágrimas por la cara.

CAPÍTULO 01

Ana Zarides, de pie en el embarcadero de piedra, contemplaba las aguas oscuras del Bósforo en dirección al faro de Constantinopla. Su fuego iluminaba el firmamento con un majestuoso haz de luz que se recortaba contra las pálidas estrellas del mes de marzo. Era una vista muy hermosa, pero ella estaba esperando a que el amanecer le mostrara los tejados y, uno por uno, los maravillosos palacios, las iglesias y las torres que sabía que estaban allí.

Las olas, cuyas crestas eran apenas visibles, traían un viento frío. Las oía chocar y sisear contra los guijarros. Allá a lo lejos, en el promontorio, los primeros rayos del sol tocaron una cúpula gigantesca, de cien, doscientos pies de altura. Al cabo de unos instantes pareció adquirir un suave resplandor rojo, como si la iluminara un fuego interno. Tenía que ser Santa Sofía, la iglesia más grandiosa del mundo, que no sólo era la más bella, sino el corazón y el alma de la fe cristiana.

Ana la contempló mientras la luz diurna se iba intensificando. Comenzaron a distinguirse otros tejados, una maraña de ángulos, torres y cúpulas. A la izquierda de Santa Sofía vio cuatro columnas altas y esbeltas, recortadas como agujas contra el horizonte. Sabía lo que eran: monumentos a algunos de los más grandes emperadores del pasado. Allí debían de encontrarse también los palacios imperiales, y el hipódromo, pero lo único que se veía eran sombras, reflejos blancos de mármol aquí y allá, más árboles y los interminables tejados de una ciudad más grande que Roma o que Alejandría, Jerusalén y Atenas.

Ahora veía con claridad la estrecha franja del Bósforo, que ya comenzaba a llenarse de embarcaciones. Haciendo un esfuerzo logró distinguir la enorme muralla que recorría la costa y parte de los puertos que había a sus pies, atestados de cascos y mástiles imposibles de discernir, todos navegando por la superficie calma dentro de las escolleras.

El sol iba elevándose en un cielo pálido, una bóveda luminiscente inyectada de fuego. Al norte, el tramo curvo del Cuerno de Oro mostraba una tonalidad de bronce fundido entre sus orillas.

La primera barca de pasajeros del día se dirigía hacia ellos. Preocupada una vez más por cómo la verían los extranjeros, Ana se acercó al borde del embarcadero y observó las tranquilas aguas que se mecían al abrigo de la piedra. Vio su imagen reflejada, sus serenos ojos grises, su rostro fuerte pero vulnerable, sus pómulos salientes y su boca suave. El brillante cabello le caía a la altura del mentón, sin los arreglos ni los adornos propios de las mujeres, y sin ningún velo que lo ocultara.

La barca se encontraba ya a menos de cien pasos. Era una embarcación ligera, de madera, suficiente para transportar a media docena de pasajeros. El remero luchaba contra la fuerte brisa y las tenaces corrientes, que allí, donde Europa se encontraba con Asia, resultaban muy traicioneras. Ana respiró hondo, y al hacerlo notó los fuertes vendajes que le apretaban el pecho y el ligero relleno en la cintura que disimulaba sus formas de mujer. A pesar de toda su experiencia, todavía le resultaba incómodo. Sintió un escalofrío, y se ciñó un poco más la capa.

– No -dijo Leo a su espalda.

– ¿Qué ocurre? -Se volvió para mirarlo. Era alto, de hombros esbeltos y cara redondeada, con las mejillas barbilampiñas. Tenía la frente fruncida por el nerviosismo.

– Ese gesto -contestó el eunuco con delicadeza-. No te rindas al frío como haría una mujer.

Ella se volvió con un gesto brusco, furiosa consigo misma por haber cometido un error tan tonto. Estaba poniéndolos a todos en peligro.

– ¿Todavía estás segura? -preguntó Simonis con voz quebradiza-. No es demasiado tarde para… para cambiar de idea.

– Lo voy a hacer bien -dijo Ana con firmeza.

– No puedes permitirte el lujo de cometer errores, Anastasio. -Leo utilizó deliberadamente el nombre que ella había decidido adoptar-. Te castigarían por hacerte pasar por un hombre, aunque sea un eunuco.

– En ese caso, no deben descubrirme -repuso ella con sencillez. Siempre había sabido que iba a ser difícil. Pero por lo menos había una mujer que lo había logrado en el pasado. Se llamaba Marina, y había ingresado en un monasterio como eunuco. Nadie descubrió el engaño hasta después de su muerte.

Estuvo a punto de preguntarle a Leo si quería regresar, pero sería como insultarlo, y él no se merecía tal cosa. De todas maneras, necesitaba observarlo e imitarlo.

La barca llegó al muelle y el remero se puso en pie con esa soltura peculiar de quienes están acostumbrados al mar. Era joven y bien parecido. Lanzó una maroma alrededor del puntal y acto seguido, sonriente, saltó a los tablones del embarcadero.

Ana estuvo a punto de devolverle la sonrisa, pero justo a tiempo se acordó de no hacerlo. Soltó la capa, dejando que el viento la helara, y el barquero la dejó a un lado para ir a ofrecer su ayuda a Simonis, que era mayor, más gruesa y obviamente una mujer. Ana los siguió y ocupó su asiento en la barca. Por último embarcó Leo, con los escasos bultos que contenían las preciadas medicinas, hierbas y el instrumental de Ana. El remero se sentó de nuevo en su sitio y se incorporó a la corriente.

Ana no miró atrás. Había abandonado todo lo que le era familiar y no tenía idea de cuándo volvería a verlo, pero lo único que importaba era la misión que tenía por delante.

Ya estaban muy adentrados en la corriente. Ante ellos fueron surgiendo, igual que un acantilado, los restos del malecón destruido por los cruzados latinos que habían saqueado e incendiado la ciudad setenta años antes y habían conducido a sus habitantes al exilio. Contempló su estado actual, cómo se erguía en toda su envergadura, como si no hubiera sido construido por el hombre sino por la naturaleza, y se preguntó cómo era posible que alguien se hubiera atrevido a atacarlo, y además lo hubiera conseguido.

Ana se agarró de la borda y se giró en su asiento para mirar a derecha e izquierda y apreciar la magnitud de la ciudad. Parecía abarcar toda superficie rocosa, todo brazo de mar, toda ladera. Los tejados estaban tan apretados que daban la impresión de que era posible saltar a pie de uno a otro.

El remero sonreía, divertido por su expresión maravillada. Ana sintió que se sonrojaba por su propia ingenuidad y volvió el rostro.

Ya estaban lo bastante cerca de la ciudad como para distinguir las piedras rotas, los parches de vegetación que las surcaban y las oscuras cicatrices dejadas por el fuego. Ana se sorprendió del aspecto salvaje que tenían, aunque ya habían transcurrido once años desde 1262, fecha en que Miguel Paleólogo hizo volver a Constantinopla a las gentes de las provincias a las que habían sido expulsadas.

Ahora también Ana estaba allí, por primera vez en su vida, y por motivos totalmente inadecuados.

El remero se mantuvo firme para resistir la ola que los meció al paso de una trirreme que se dirigía a mar abierto. Era una nave alta de casco, con tres hileras de remos que, en su constante subir y bajar, dejaban escapar brillantes regueros de agua de sus palas. Más allá, había otras dos embarcaciones casi redondas en las que unos hombres se afanaban en recoger las velas y amarrarlas con rapidez para poder echar el ancla exactamente en el lugar apropiado. Ana se preguntó si vendrían del mar Negro y qué traerían para vender o comerciar.

Al amparo del rompeolas, el mar estaba calmo. En algún sitio, alguien rio, y aquella risa se propagó por el agua, por encima del chapoteo de las olas y de los graznidos de las gaviotas.

El barquero los guió hacia el costado del muelle hasta chocar suavemente contra las rocas. Ana le pagó cuatro follis de cobre sosteniéndole la mirada apenas un momento, y a continuación se levantó y saltó a tierra mientras él ayudaba a Simonis.

Debían contratar un transporte para los bultos, y después encontrar una posada donde les procurasen comida y refugio hasta que ella pudiera buscar una casa que alquilar y en la que instalar su consulta. Aquí no iba a recibir ninguna ayuda, no iba a contar con las recomendaciones que habría obtenido gracias a la buena reputación de su padre en su hogar de Nicea, la antigua y magnífica capital de Bitinia, situada al otro lado del Bósforo, hacia el sureste. Estaba sólo a un día a caballo y Constantinopla era un mundo nuevo para ella. Aparte de Leo y de Simonis, estaba sola. La lealtad de ellos era absoluta. Aun conociendo la verdad habían querido acompañarla.

Ana echó a andar por el gastado empedrado del muelle abriéndose camino por entre balas de lana, fardos de alfombras y seda salvaje, pilas de vajillas de loza, losas de mármol y maderas exóticas, y unas bolsas más pequeñas que desprendían un olor a especias. También flotaban en el aire otros olores menos gratos, los del pescado, las pieles, el sudor humano y los excrementos de animales.

Giró la cabeza dos veces para cerciorarse de que Leo y Simonis seguían a su lado.

Ella había llegado a la edad adulta sabiendo que Constantinopla era el centro del mundo, el cruce de caminos entre Europa y Asia, y se sentía orgullosa de ello, pero ahora la abrumaba aquella babel de voces extrañas entreveradas con el griego de los nativos bizantinos y el incesante y anónimo ajetreo que la rodeaba.

Un hombre de pecho desnudo y piel reluciente con un saco al hombro que lo obligaba a caminar encorvado chocó de pronto con ella y antes de proseguir su camino musitó algo. Luego se cruzó con un calderero cargado de pucheros y sartenes que soltó una estridente carcajada y escupió en el suelo. Después se topó con un musulmán ataviado con turbante y túnica de seda negra que pasó por su lado sin decir nada.

Ana dejó atrás el desigual empedrado y cruzó la calle, seguida de cerca por Leo y Simonis. Los edificios de la parte de tierra tenían cuatro o cinco plantas de altura y los callejones que discurrían entre ellos eran más angostos de lo que había esperado. El fuerte olor a sal y a vino rancio resultaba desagradable, y el ruido que había por todas partes, incluso allí, dificultaba el hablar. Tomó el camino cuesta arriba, a fin de alejarse un poco más del muelle.

Había tiendas a izquierda y derecha que también servían de viviendas, a juzgar por la ropa que colgaba de las ventanas. Unos cien pasos hacia el interior, había más silencio. Pasaron por delante de una panadería, y el aroma a pan recién hecho le trajo a Ana el recuerdo de su casa.

Aún seguían subiendo, y le dolían los brazos de cargar con el material médico. Leo debía de estar más agotado todavía, porque él llevaba las cajas de más peso, y Simonis una bolsa que contenía ropa.

Ana hizo un alto y dejó un momento su carga en el suelo.

– Hemos de buscar un lugar para pasar la noche. Por lo menos para dejar nuestras pertenencias. Y necesitamos comer. Han pasado más de cinco horas desde que desayunamos.

– Seis -señaló Simonis-. Jamás en mi vida había visto tanta gente.

– ¿Quieres que te lleve eso? -ofreció Leo, pero su semblante revelaba cansancio, y ya cargaba mucho más peso que Simonis y Ana.

A modo de respuesta, Simonis recogió su bulto y reemprendió la marcha.

Un centenar de pasos más adelante, encontraron una posada excelente en la que servían de comer y que contaba con buenos colchones rellenos de plumas de ganso y provistos de sábanas de lino. Cada habitación tenía una bañera bastante grande y una letrina con un desagüe de azulejos. Costaba ocho follis por persona y por noche, sin incluir las comidas. Era bastante cara, pero Ana dudó de que hubiera otras mucho más baratas.

Ana temía salir por si cometía otro error: otro gesto femenino, otra expresión de mujer, o incluso una falta de reacción de algún tipo. Bastaría una única metedura de pata para que la gente se fijara en ella y tal vez viera lo que la diferenciaba de un eunuco auténtico.

En una taberna tomaron un almuerzo a base de mújoles frescos y pan de trigo, y formularon unas cuantas preguntas discretas acerca de alojamientos más baratos.

– Ah, más hacia el interior -les dijo en tono jovial un comensal de otra mesa. Era un individuo menudo y de pelo gris, vestido con una túnica gastada que no le llegaba más allá de las rodillas. Llevaba las piernas vendadas con tela a modo de abrigo, pero dicho vendaje no le estorbaba para trabajar-. Cuanto más hacia el oeste, más baratos son los alojamientos. ¿Sois extranjeros aquí?

No había motivo para negarlo.

– De Nicea -le respondió Ana.

– Yo soy de Sestos -repuso el hombre con una sonrisa desdentada-. Pero todo el mundo termina viniendo aquí, tarde o temprano.

Ana le dio las gracias, y al día siguiente alquilaron un asno para transportar los bultos y se mudaron a una posada más barata, situada muy cerca del borde occidental de la ciudad, junto a las murallas, no lejos de la puerta de Carisio.

Aquella noche, Ana se tendió en su cama escuchando los sonidos desconocidos de la ciudad que la rodeaba. Aquello era Constantinopla, el corazón de Bizancio. A lo largo de toda su vida había oído contar historias acerca de ella, a sus padres y a sus abuelos, pero ahora que se encontraba aquí le resultaba extraña y demasiado grande para abarcarla con la imaginación.

Pero no iba a conseguir nada quedándose en su alojamiento. La supervivencia exigía que al día siguiente saliera y comenzara a buscar una casa donde pudiese ejercer.

Pese al cansancio, el sueño no le vino fácilmente, y sus pesadillas estuvieron pobladas de caras desconocidas y del miedo de perderse.

Por las historias que le había contado su padre, sabía que Constantinopla estaba rodeada de agua por tres de sus costados y que la calle principal, que se llamaba Mese, tenía forma de Y. Los dos brazos de la misma convergían en el foro de Amastro y continuaban en dirección este, hacia el mar. Todos los grandiosos edificios de los que había oído hablar se encontraban en aquel tramo: Santa Sofía, el foro de Constantino, el hipódromo, los antiguos palacios imperiales y por supuesto tiendas de objetos exquisitos, sedas, especias y gemas.

Salieron de mañana, a paso vivo. El aire era fresco. Las tiendas de comida estaban abiertas y prácticamente en cada esquina había panaderías abarrotadas de gente, pero no disponían de tiempo para concederse ningún capricho. Aún estaban dentro de la telaraña de callejuelas que recorrían la ciudad entera, desde las tranquilas aguas del Cuerno de Oro al norte hasta el mar de Mármara al sur. Varias veces tuvieron que hacerse a un lado para permitir el paso a carros tirados por asnos y atestados de mercancías destinadas al mercado, en su mayoría fruta y verdura.

Llegaron al tramo ancho de la calle Mese justo en el momento en que pasaba junto a ellos un camello bamboleándose, con la cabeza alta y la expresión agria, y un hombre que venía a toda prisa detrás de él, doblado bajo el peso de una bala de algodón. La calzada era un hervidero de gente. Entre los nativos griegos Ana vio musulmanes con turbante, búlgaros de pelo cortado al rape, egipcios de piel oscura, escandinavos de ojos azules y mongoles de pómulos pronunciados. Le habría gustado saber si ellos se sentían tan raros como se sentía ella, tan asombrados por el tamaño, la vitalidad, la selva de vibrantes colores en las ropas, en los toldos de las tiendas, morados y escarlatas, azules y dorados, y diversas tonalidades de aguamarina, rojo vino y rosa allí donde mirara.

No tenía idea de por dónde empezar. Tendría que indagar y obtener un poco de información acerca de las diferentes zonas residenciales en las que pudiera encontrar una casa.

– Necesitamos un mapa -dijo Leo con el ceño fruncido-. Esta ciudad es demasiado grande para saber dónde estamos sin ayuda de un mapa.

– Necesitamos instalarnos en un buen barrio residencial -agregó Simonis. Probablemente estaba acordándose del hogar que habían dejado en Nicea. Pero ella había deseado venir casi tanto como la propia Ana. Su favorito había sido siempre Justiniano, aunque él y Ana eran mellizos. Cuando Justiniano se fue de Nicea para venir a Constantinopla, Simonis se afligió mucho. Cuando Ana recibió aquella última carta desesperada que hablaba del destierro de su hermano, Simonis no pensó en otra cosa que rescatarlo, a costa de lo que fuera. Fue Leo el que demostró tener la cabeza fría y quiso que antes se trazara un plan, y también el que se preocupó mucho por la seguridad de Ana.

Les llevó varios minutos encontrar una tienda donde vendieran manuscritos, y allí preguntaron.

– Ah, sí-dijo inmediatamente el tendero. Era un hombre bajo y delgado, de pelo blanco y sonrisa fácil. Abrió un cajón que tenía a su espalda y extrajo varios rollos de papel. Desplegó uno de ellos y mostró el dibujo-. ¿Veis? Hay catorce distritos. -Indicó la forma vagamente triangular dibujada con tinta negra-. Ésta es la calle Mese, que va en esta dirección. -Mostró el punto en el mapa-. Aquí está la muralla de Constantino, y al oeste la muralla de Teodosio. Están todos los distritos, excepto el trece, que se encuentra al norte, al otro lado del Cuerno de Oro. Se llama Gálata. Pero ahí no os conviene vivir, es para extranjeros.

El tendero enrolló el papel y se lo entregó a Ana. -Son dos sólidos.

Ella se quedó estupefacta, y un tanto recelosa de que aquel individuo supiera que ella era forastera y por lo tanto estuviera intentando aprovecharse de ella. Sin embargo, le entregó el dinero.

Recorrieron la calle Mese en su totalidad procurando no ir mirando a todas partes como los provincianos que eran. La calle estaba llena de una fila tras otra de puestos de mercaderes bajo la sombra de toldos de todos los colores que cabía imaginar, atados a postes de madera que los sujetaban firmes contra el viento. E incluso así se agitaban sonoramente con cada ráfaga, como si estuvieran vivos y lucharan por liberarse.

En el distrito uno había mercaderes de especias y perfumes. El aire estaba saturado de fragancias, y Ana se puso a inhalar profundamente a fin de saborearlas. No tenía tiempo ni dinero que desperdiciar, pero no pudo evitar contemplar aquellas maravillas y detenerse un momento a admirar su belleza. Ningún otro amarillo tenía la intensidad del azafrán, ningún otro marrón aquella riqueza de tonalidades que poseía la nuez moscada. Conocía el valor medicinal de todas aquellas especias, hasta de las más raras, pero en su hogar de Nicea tenía que pedirlas ex profeso y pagar un importe adicional por su transporte. En cambio aquí estaban expuestas a la vista, como si fueran algo corriente.

– En este barrio hay mucho dinero -observó Simonis con un deje de reprobación.

– Más importante todavía, ya tienen médicos propios -añadió Leo.

Ahora caminaban entre las tiendas de los perfumeros, donde había más mujeres que en las otras zonas. Se notaba a las claras que muchas eran ricas. Tal como requería la costumbre, usaban túnicas y dalmáticas que les llegaban desde el cuello casi hasta el suelo, y llevaban el cabello oculto por tocados y velos. Por su lado pasó una mujer que les sonrió, y Ana se fijó en que se había oscurecido las cejas de manera muy delicada, y puede que también las pestañas. Desde luego, llevaba en los labios arcilla roja, que les daba una tonalidad sumamente vivida.

Ana oyó su risa cuando la mujer se encontró con una amiga y juntas se pusieron a probar un perfume tras otro. Las sedas bordadas y brocadas que vestían se agitaban en la brisa como pétalos de flores. Envidió aquella alegría.

Pero tendría que buscar mujeres más corrientes, y también pacientes que fueran varones, o de lo contrario jamás descubriría por qué Justiniano había pasado de ser un favorito de la corte del emperador, para al día siguiente convertirse en un exiliado, y afortunado de haber conservado la vida. ¿Qué habría ocurrido? ¿Qué debía hacer Ana para que se le hiciera justicia?

Al día siguiente, de mutuo acuerdo, dejaron la calle Mese y sus inmediaciones y buscaron más lejos, en las calles adyacentes, las tiendecitas y los distritos residenciales, situados al norte del centro, casi debajo de los descomunales arcos del acueducto de Valente, captando aquí y allá breves vislumbres de la luz que se reflejaba en las aguas del Cuerno de Oro.

Se encontraban en una callejuela, apenas lo bastante ancha para que se cruzaran dos asnos, cuando llegaron a un tramo de escaleras que subía a mano izquierda. Pensando que la altura les permitiría orientarse mejor, comenzaron a ascender. El pasadizo giró hacia un lado, y después hacia el otro. Ana estuvo a punto de tropezar con los escombros que cubrían los peldaños.

De repente, sin previo aviso, el camino se interrumpió bruscamente y se encontraron en un pequeño patio. Ana se quedó atónita al ver lo que la rodeaba. Todos los muros estaban deteriorados, algunos mostraban agujeros allí donde se habían desprendido fragmentos, otros lucían manchones negros causados por el fuego. El mosaico del suelo estaba roto, salpicado de piedras y trozos de azulejo, y los arcos de entrada que había alrededor se veían ahogados por las malas hierbas. La única torre que quedaba en pie estaba muy dañada y oscurecida por el humo. Oyó que Simonis reprimía un sollozo, mientras que Leo permanecía en silencio, con el semblante pálido.

De pronto, la terrible invasión de 1204 se hizo real, como si hubiera tenido lugar sólo unos años antes, en vez de hacía más de medio siglo. Ahora cobraron sentido otras cosas que habían visto, las calles cuyas viviendas continuaban en ruinas, invadidas de hierbajos y medio podridas, los embarcaderos destruidos que había visto Ana desde lo alto, la pobreza existente en una ciudad que a primera vista le había parecido la más rica del mundo. Los habitantes habían regresado hacía más de una década, pero las heridas de la conquista y del destierro continuaban abiertas.

Ana volvió el rostro, al tiempo que el terror imaginado hacía presa en ella y le dejaba el cuerpo helado incluso bajo el fuerte sol primaveral, en aquel lugar al abrigo del viento, donde debía hacer mucho calor.

Al final de aquella semana encontraron por fin una casa en una cómoda zona residencial situada en una ladera al norte de la calle Mese, entre las dos grandes murallas. Desde varias ventanas Ana podía ver la luminosidad del Cuerno de Oro, un retazo de azul entre los tejados que por un instante le proporcionaba el espejismo de algo inacabable, casi como si ella pudiera volar.

Era una casa bastante pequeña, pero en buen estado. Las baldosas de los suelos eran hermosas, y a Ana le gustaron de modo particular el patio, con su sencillo mosaico, y la enredadera que trepaba hasta el tejado.

Simonis se sintió satisfecha con la cocina, aunque hizo algún que otro comentario despectivo acerca de su tamaño, pero Ana vio, por la manera en que hurgaba en todos los rincones y tocaba las superficies de mármol de los muebles, el hondo fregadero y la mesa maciza, que en realidad le gustaba. Había un pequeño cuarto para almacenar cereales y verduras, estantes y cajones para las especias, y, al igual que en las demás zonas lujosas de la ciudad, acceso a abundante agua limpia, aunque un tanto salobre.

Había habitaciones suficientes para disponer de una alcoba cada uno, un comedor, un vestíbulo donde aguardarían los pacientes y una sala para consulta. Además, había otro cuarto con una puerta pesada a la que Leo podría poner un candado, donde Ana podía guardar hierbas medicinales, pomadas, ungüentos y tinturas, y naturalmente sus cuchillas quirúrgicas, sus agujas y sus hilos de seda. Allí dentro ubicó el armario de madera, con sus decenas de cajones, en los que puso las hierbas medicinales, cada una con su etiqueta, incluida una hoja entera o una raíz para no confundirlas entre sí.

Pero los pacientes no acudirían a ella, a pesar del discreto letrero que colocó en la fachada de la casa y que indicaba su profesión. Debía salir ella a buscarlos, dar a conocer su presencia y sus aptitudes a la gente.

Y, así pues, al mediodía se presentó en una taberna, bajo el intenso sol y el viento. Empujó la puerta y pasó al interior. Avanzó entre los parroquianos y vio una mesa con una silla vacía. Las demás estaban ocupadas por hombres que comían y hablaban animadamente. Por lo menos uno de ellos era un eunuco: más alto, de brazos largos, rostro blando y voz demasiado aguda, con aquel tono extraño, alterado, propio de los de su género.

– ¿Os importa que ocupe este asiento? -preguntó.

Fue el eunuco el que contestó, invitándola a sentarse. A lo mejor se sintió complacido de tener otro igual que él.

Se acercó un tabernero y le ofreció algo de comer: porciones de cerdo asado envueltas en pan de trigo, que ella aceptó.

– Os lo agradezco -dijo-. Acabo de llegar aquí, me he instalado en la casa de la puerta azul, colina arriba. Me llamo Anastasio Zarides, y soy médico.

Uno de los hombres se encogió de hombros y se presentó.

– Si me pongo enfermo, me acordaré -dijo en tono afable-. Si sabéis coser heridas, podríais quedaros por aquí cerca. Habrá trabajo para vos cuando hayamos terminado de pelear.

Ana no supo muy bien cómo responder, no sabía si aquel hombre estaba bromeando o no. Al entrar había oído unas cuantas voces exaltadas.

– Tengo aguja e hilo -ofreció.

Uno de los hombres soltó una carcajada.

– Si nos invaden, vais a necesitar algo más. ¿Qué tal se os da resucitar a los muertos?

– Nunca me he atrevido a intentar algo así-repuso ella con tanta naturalidad como le fue posible-. ¿No es más bien una tarea propia de un sacerdote?

Todos rieron, pero Ana percibió en aquellas carcajadas un matiz duro, amargo, de miedo, y comprendió la fuerza que tenía el trasfondo que apenas había captado hasta aquel momento, en su urgencia por encontrar una casa y comenzar a ejercer.

– ¿Qué clase de sacerdote? -exclamó con aspereza uno de los hombres-. ¿Ortodoxo o romano? ¿De qué lado estáis vos?

– Yo soy ortodoxo -contestó Ana en voz queda, respondiendo porque se sintió impulsada a decir algo. El silencio constituiría un engaño.

– Entonces, más vale que recéis mucho -le dijo el hombre-. Bien sabe Dios que vamos a necesitaros. Bebed un poco de vino.

Ana tendió su vaso y descubrió que le temblaba la mano. Se apresuró a volver a dejarlo en la mesa.

– Gracias. -Cuando el vaso estuvo lleno, lo levantó en alto y se obligó a sí misma a esbozar una sonrisa-. Brindemos por vuestra buena salud… salvo quizás un ligero sarpullido en la piel o alguna que otra urticaria. Se me da muy bien curar esas cosas, y no cobro demasiado.

Todos estallaron de nuevo en carcajadas y alzaron sus vasos.

CAPÍTULO 02

Ana fue visitando a sus vecinos uno por uno, se presentó e indicó su profesión. Varios de ellos contaban con médicos a quienes acudir, pero ella ya se lo esperaba. Les decía que su especialidad eran los males de la piel, sobre todo las quemaduras, y de los pulmones, y a continuación se iba sin presionar más.

También compró diversos utensilios para la casa, de la mejor calidad que se pudo permitir, en tiendas pequeñas, situadas a dos o tres calles de donde vivía. Allí también se presentó y explicó a qué se dedicaba. A cambio del favor de que recomendara las mercaderías que vendían, ellos se mostraron dispuestos a recomendar sus servicios a los clientes.

En la segunda semana tuvo sólo dos consultas, relativas a afecciones tan leves que únicamente requirieron una sencilla poción para calmar el picor y la quemazón. Tras la atareada consulta que había heredado de su padre en Nicea, esto le resultó demasiado pequeño. Tuvo que hacer un esfuerzo para mantener el ánimo alto ante Leo y Simonis.

La tercera semana fue mejor. La solicitaron para que acudiera a un accidente que había tenido lugar en la calle: un anciano que se había caído y se había lastimado gravemente las piernas. El muchacho que fue a buscarla describió las lesiones de manera tan vivida, que Ana supo de inmediato qué lociones y ungüentos llevarse consigo, y qué hierbas para la conmoción y el dolor. Al cabo de media hora el anciano se sentía notablemente mejor, y al día siguiente ya estaba cantando las alabanzas de su médico. Corrió el rumor, y en los días que siguieron se triplicó el número de pacientes.

Ya no podía seguir postergándolo más, debía empezar a buscar información.

La persona por la que obviamente debía comenzar era el obispo Constantino, por medio de cuya ayuda Justiniano le había hecho llegar la última carta. Le había escrito muchas veces hablándole del obispo, de su lealtad a la fe ortodoxa, de su valentía en la causa de la resistencia contra Roma y de la bondad personal que mostraba hacia él, que en aquel momento era un extranjero en la ciudad. También había mencionado que Constantino era eunuco, y aquello era lo que ponía nerviosa a Ana en estos momentos. De pie en el cuarto de las medicinas, rodeada por los familiares aromas de la nuez moscada, el almizcle, los clavos y el alcanfor, cerró los puños con fuerza. Todos los amaneramientos, todos los gestos debían ser los adecuados. El más mínimo desliz haría recelar a Constantino y daría pie a un escrutinio más detallado. Se apreciarían más errores. Incluso podía ocurrir que diera la impresión de estar burlándose de él.

Encontró a Leo en la cocina, donde Simonis estaba poniendo sobre la mesa la comida del mediodía: pan de trigo, queso fresco, verduras y lechuga aderezada con vinagre de escila, tal como se prescribía para el mes de abril. Todos los meses tenían normas para lo que había que comer y lo que no, y Simonis estaba muy versada en dicho tema.

Al entrar Ana, Leo se volvió y dejó las herramientas que estaba usando para reparar la bisagra del armario. Desde que se mudaron a aquella casa, se había dado cuenta de las muchas habilidades que poseía Leo para todas las tareas prácticas.

– Ha llegado el momento de que vaya a ver al obispo Constantino -dijo en voz queda-. Pero antes de eso, necesito otra lección más… te lo ruego.

Como mujer, sólo habría podido practicar la medicina con pacientes femeninos, y habría podido obtener muy poca información acerca de la vida que había llevado allí Justiniano, la miríada de detalles que él no le había contado, pese a las muchas cartas que se cruzaron. Pero como eunuco, podía ir a todas partes.

Otra cuestión a tener en cuenta, de menos importancia pero que aun así le roía el pensamiento, era que no quería que la presionaran para que volviera a casarse. Era viuda, y aunque en ocasiones era capaz de pensar en Eustacio sin rabia ni dolor, le sería imposible tomar otro marido.

Te esfuerzas demasiado en parecer un hombre -dijo Leo-. Hay muchas clases de eunucos, dependiendo de la edad a la que fueron castrados y hasta qué punto. Los hay que fueron castrados tarde y son

Pese al calor que hacía, Ana sintió un escalofrío. El obispo la estaba mirando a la cara, observaba su postura, con las manos caídas a los costados, la actitud, propia de una mujer, de deferencia. Ella levantó las manos frente a sí, y luego no supo qué hacer y volvió a dejarlas caer. ¿Cuánto sabría el obispo acerca de Justiniano? ¿Sabría que sus padres habían muerto? ¿Que era viudo? Debía tener mucho cuidado.

– Su hermana se encuentra angustiada -dijo. Al menos aquello era cierto.

El amplio rostro de Constantino mostraba una expresión grave. Afirmó lentamente con la cabeza y contestó:

– Me temo que no tengo buenas noticias para ella. Justiniano vive, pero en el exilio, en el desierto que hay más allá de Jerusalén.

Ana procuró poner cara de sorpresa.

– Pero ¿por qué? ¿Qué ha hecho para merecer semejante castigo? Constantino apretó los labios.

– Fue acusado de complicidad en el asesinato de Besarión Comneno. Fue un crimen que conmocionó a toda la ciudad. Besarión no sólo era de noble cuna, sino además era considerado un santo por muchos. Justiniano tuvo suerte de no ser ejecutado.

Ana notaba la boca seca y se le hacía difícil respirar. Los Comnenos habían sido emperadores a lo largo de muchas generaciones, antes de los Láscaris y de los actuales Paleólogos.

– ¿Fue ésa la dificultad en que lo ayudasteis vos? -dijo, como si fuera una deducción-. Pero ¿por qué Justiniano iba a ser cómplice de algo así?

Constantino reflexionó unos instantes.

– ¿Estáis enterado de que el emperador tiene la intención de mandar emisarios a mediar con el Papa en el plazo de poco más de un año? -preguntó, incapaz de disimular un tono de voz que delataba sus sentimientos. Se notaba a las claras que éstos eran intensos y casi afloraban a la superficie, como los de una mujer, como los de un eunuco, según se decía.

– He oído comentarios aquí y allá -dijo Ana-, aunque tenía la esperanza de que no fueran ciertos.

– Pues son ciertos -repuso el obispo en tono áspero, con el cuerpo en tensión y levantando a media altura sus manos pálidas y fuertes-. El emperador está preparado para capitular en todo con tal de salvarnos de los cruzados, con independencia de la blasfemia que ello implique.

Ana era consciente de que, a pesar de su vehemencia, Constantino la observaba con gran atención.

– La Santísima Virgen nos salvará, si confiamos en ella -replicó-. Como nos ha salvado en el pasado.

Constantino elevó sus finas cejas.

– ¿Tan nuevo sois en la ciudad que no habéis visto las manchas que dejó el fuego de los cruzados hace setenta años? -preguntó.

Ana tragó saliva y repuso con actitud resuelta:

– Si en aquel momento nuestra fe era intachable, estoy en un error. Antes preferiría morir conservando mi fe que vivir habiendo traicionado a mi Dios en favor de Roma.

– Sois un hombre de convicciones -añadió Constantino al tiempo que se le iluminaba el rostro con una lenta sonrisa.

Ana volvió a su primera pregunta.

– ¿Por qué iba Justiniano a ayudar a alguien a matar a Besarión Comneno?

– No lo ayudó, naturalmente -replicó Constantino con pesar-. Justiniano era un hombre bueno, y era tan contrario como Besarión a la unión con Roma. Se sugirieron otras cosas, pero no sé qué verdad hay en ellas.

– ¿Qué cosas? -Ana se acordó de mostrar deferencia justo a tiempo, y bajó los ojos-. Si podéis decírmelas. ¿A quién se sospecha que ayudó Justiniano, y qué le ocurrió?

Constantino alzó un poco más las manos. Fue un gesto elegante y sin embargo, perturbador por su falta de masculinidad. Ana tenía muy en cuenta que el obispo no era un hombre, pero tampoco una mujer, y en cambio era un ser apasionado y sumamente inteligente. Él era lo que ella fingía ser.

– Antonino Kyriakis. -La voz de Constantino segó sus pensamientos-. Fue ejecutado. Justiniano y él eran amigos íntimos.

– ¿Y vos salvasteis a Justiniano? -Su tono de voz fue ronco, poco más que un susurro.

El obispo asintió despacio, dejando caer las manos.

– Así es. La condena fue el destierro al desierto.

Ana le sonrió, sin poder disimular el calor de su gratitud.

– Gracias, excelencia. Me dais ánimos para seguir luchando por mantener la fe.

Él le devolvió la sonrisa e hizo la señal de la cruz.

Ana salió a la calle en medio de un torbellino de emociones: miedo, agradecimiento, pánico por lo que pudiera averiguar en el futuro, y entre todo ello la poderosa seguridad de que Constantino era fuerte, generoso y firme en su fe, una fe limpia y sin flaquezas. Claro que Justiniano no había asesinado a Besarión Comneno. Aunque entre ellos había notables diferencias físicas, en el color y en el equilibrio de las facciones, él era su hermano mellizo. Lo conocía tan bien como se conocía a sí misma. Él le había escrito, desesperado, en los últimos momentos, a punto de que lo condujeran al exilio, y le había dicho que el obispo Constantino lo había ayudado, pero no por qué razón ni de qué modo.

Ahora, su único propósito era probar la inocencia de su hermano. Apretó el paso mientras subía la calle empedrada.

CAPÍTULO 03

Cuando Anastasio Zarides se hubo marchado, Constantino permaneció unos minutos de pie en la sala pintada de ocre, la de los iconos. Aquel médico era un individuo interesante, y muy posiblemente podría resultar ser un aliado en la batalla que se avecinaba para defender la fe ortodoxa de las ambiciones de Roma. Era inteligente y sutil, y a todas luces poseía cultura. Roma, con sus burdas ideas y su amor por la violencia, no podía ofrecer nada a una persona así. Si poseía las cualidades de un eunuco, su paciencia, su flexibilidad de mente y su comprensión instintiva de los sentimientos, la impetuosidad de los latinos le resultaría tan repugnante como le resultaba a él.

Pero las preguntas que había formulado eran inquietantes. Constantino había supuesto que con la ejecución de Antonino y el destierro de Justiniano quedaría zanjado todo el asunto del asesinato de Besarión.

Se puso a pasear arriba y abajo por el colorido suelo.

Justiniano no había mencionado que tuviera ningún pariente cercano. Claro que uno no hablaba con frecuencia de sus primos, y mucho menos de otros familiares menos allegados.

Si Constantino no tenía cuidado, dichas preguntas podían volverte incómodas, pero debería ser fácil desembarazarse de ellas. Nadie más sabía en qué había consistido su participación, ni la razón por la que había prestado su ayuda, o suplicado clemencia, y Justiniano se encontraba a salvo en Judea, donde no podía decir nada.

Anastasio Zarides tal vez le fuera de utilidad, si en efecto era un médico experto. Por lo visto, era de Nicea, una ciudad famosa por su saber; seguramente había tenido más oportunidades de mezclarse con árabes y judíos y quizá de adquirir un poco de los conocimientos médicos de éstos. Le desagradaba admitirlo incluso para sí, pero a veces aquellas gentes estaban más capacitadas que los galenos que se atenían estrictamente a la enseñanza cristiana de que toda enfermedad era consecuencia del pecado.

Si Anastasio poseía una preparación mayor, tarde o temprano obtendría más pacientes. Cuando las personas están enfermas se sienten asustadas. Cuando temen encontrarse al borde de la muerte, en ocasiones revelan secretos que de lo contrario se guardarían.

Pasó el resto de la tarde ocupado en asuntos eclesiales, viendo a sacerdotes y demandantes que le solicitaban un favor u otro, consejo o benevolencia, una ordenación o la concesión de un permiso. En cuanto se hubo marchado el último de ellos, su mente volvió a concentrarse en el eunuco de Nicea y el asesinato de Besarión. Había ciertas precauciones que debía tomar, por si acaso aquel joven iba a alguna otra parte con sus preguntas acerca de Justiniano.

Constantino había imaginado que ya no quedaba ningún peligro, pero necesitaba cerciorarse. Se puso la capa de salir por encima de la túnica de seda y su dalmática cuajada de brocados y joyas y salió a la calle. Ascendió a toda prisa por la leve cuesta que subía en dirección a la maciza estructura de dos pisos que se elevaba más adelante, el acueducto de Valente. Llevaba en pie más de novecientos años, trayendo grandes cantidades de agua limpia a las gentes que habitaban aquella parte de la ciudad. Lo complacía el mero hecho de mirarlo. Sus grandes bloques de piedra caliza se sostenían en su sitio gracias a la genialidad de su técnica de construcción, más que por el mortero. Parecía indestructible y atemporal, como la Iglesia misma, que se sostenía gracias a la verdad y a las leyes de Dios, y aportaba el agua de la vida a sus fieles.

Dobló a la izquierda para tomar una calle más tranquila y continuó subiendo, al tiempo que se ceñía la capa un poco más. Iba a ver a Helena Comnena, la viuda de Besarión, por si acaso a Anastasio Zarides se le ocurría hacer lo mismo. Ella podía ser el eslabón débil de los que quedaban.

Había dejado de llover, pero quedaba humedad en el aire, y para cuando llegó a la casa de Helena estaba todo salpicado de barro y con las piernas doloridas. Iba acercándose a una edad y un peso en que las colinas ya estaban dejando de ser un placer.

Lo condujeron a un vestíbulo de entrada austero y espacioso, y a continuación a una antesala dotada de un exquisito suelo de azulejos, mientras el criado iba a informar a su señora de la llegada del obispo.

Oyó a lo lejos un murmullo de voces, y después una risa de mujer. No era una criada, le pareció demasiado suelta. Tenía que proceder de la propia Helena. Debía de estar con alguna otra persona. Sería interesante saber con quién.

El criado lo condujo por un pasillo que daba a otra puerta, lo anunció y seguidamente se retiró. Por el camino, Constantino se cruzó con una sirvienta que salía llevando en las manos un magnífico frasco de perfume. Era de cristal verdiazul, con un aro de oro en el borde, incrustado de perlas; ¿tal vez un regalo del visitante que había hecho reír a Helena?

En el centro de la estancia se hallaba la propia Helena. Poseía una belleza inusual: cuerpo menudo y talle corto. Las curvas del busto y de la cadera quedaban resaltadas por la manera en que su túnica se sujetaba al hombro y se anudaba con el cordón. Llevaba varios adornos más en el cabello, oscuro y exuberante, pero lucía una ausencia total de joyas, dado que, oficialmente, aún seguía de luto por la muerte de su esposo. Tenía unos pómulos notablemente salientes y una boca y una nariz delicadas. Bajo las cejas en forma de ala se le veían los ojos llenos de lágrimas.

Acudió al encuentro de Constantino con sombría dignidad.

– Habéis sido muy amable al venir, excelencia. Éstas son horas extrañas y solitarias para mí.

– Imagino cuan desolada debéis estar -repuso el obispo con dulzura. Sabía exactamente lo que había sentido Helena por Besarión, y conocía muchos más detalles de los que creía ella acerca de lo que le había sucedido. Pero ninguna de esas cosas sería reconocida nunca entre ambos-. Si existe algún consuelo que yo pueda ofreceros, no tenéis más que decirlo -prosiguió-. Besarión era un hombre bueno y leal a la verdadera fe. Ha sido un golpe más duro si cabe que lo hayan traicionado aquellos en los que confiaba.

Helena clavó sus ojos en los de él.

– Todavía me cuesta trabajo creerlo -dijo con voz apagada. No pierdo la esperanza de que surja algo que demuestre que ninguno de los dos era culpable. No puedo creer que haya sido Justiniano. Y que lo haya hecho a propósito. Tiene que haber un error.

– ¿Y cuál podría ser? -Lo preguntó porque necesitaba saber lo que Helena podría decir a otros.

Ella se encogió de hombros, un gesto breve, delicado.

– No he pensado en eso.

Era la respuesta que quería Constantino.

– Podrían venir otras personas preguntando -sugirió el obispo con toda naturalidad.

Helena alzó la cabeza y sus labios se abrieron para tomar aire. El pánico apareció en sus ojos tan sólo el tiempo suficiente para que él quedase satisfecho, porque enseguida lo ocultó.

Quizá sea afortunada por no saber nada. -En su voz no hubo la más mínima entonación interrogante, y, por más que Constantino lo intentó, no logró interpretar la expresión de su cara.

– Sí -convino en tono suave-. Me sentiré aliviado sabiendo que estáis a salvo de ese motivo adicional de angustia en vuestro duelo.

En los ojos de Helena hubo un destello de entendimiento, el cual desapareció rápidamente, sustituido por una expresión de calma, casi vacía.

– Habéis sido muy amable al venir, excelencia. Tenedme presente en vuestras oraciones.

– Siempre, hija mía-prometió él, alzando la mano en actitud piadosa-. Nunca estaréis lejos de mi pensamiento.

Tenía la certeza de que Helena no era tan tonta como para hablar descuidadamente con el eunuco de Nicea, si es que Anastasio acudía a visitarla a fin de obtener alguna información más. Pero al salir al brillante sol y a la suave brisa que provenía del mar, se sintió igualmente seguro de que Helena sabía mucho más de lo que él había supuesto, y de que estaría dispuesta a utilizar dichos conocimientos para sus propios fines.

¿Quién la había hecho reír con tanto abandono y le había regalado aquel exquisito frasco de perfume? Constantino deseaba saberlo.

CAPÍTULO 04

Ana se tomaba la molestia de hablar con los vecinos, preparada para desperdiciar el rato en conversaciones acerca del tiempo, la política o la religión, cualquier cosa de la que ellos quisieran charlar.

– No aguanto más estar aquí de pie -dijo por fin un hombre. Era Paulo, el tendero-. Me duelen tanto los pies, que a duras penas puedo meterlos en las botas.

– ¿Me permitís que os ayude? -se ofreció Ana.

– Sólo quisiera sentarme -replicó él con un gesto de dolor.

– Soy médico. A lo mejor os los puedo curar para siempre.

Con una expresión que revelaba desconfianza, Paulo la siguió, caminando con dificultad sobre el empedrado desigual hasta que recorrieron los cincuenta pasos que había hasta la casa. Una vez dentro, Ana le examinó los pies y los tobillos, que estaban hinchados. La piel estaba enrojecida y obviamente dolorosa al tacto.

Llenó un cuenco con agua fría y echó en ella unas hierbas astringentes. El paciente hizo una mueca de dolor al introducir los pies en el cuenco, pero poco a poco fue relajando los músculos y surgió en su cara una expresión de alivio. Fue más el frescor que ninguna otra cosa lo que le quitó aquella sensación de quemazón de la piel. Lo que necesitaba en realidad era cambiar la dieta, pero Ana sabía que debía ser diplomática a la hora de decírselo. Le sugirió que comiera arroz, hervido con algún aderezo, y que se abstuviera de todas las frutas, a excepción de las manzanas, si es que, dada la época del año, podía encontrar alguna que hubiera sido guardada en la despensa y estuviera en condiciones de comerse.

– Y mucha agua de manantial -agregó-. Debe ser de manantial, no de lago ni de río, ni de pozo ni de lluvia.

– ¿Agua? -repitió el paciente con incredulidad.

– Sí. El agua adecuada os vendrá muy bien. Regresad cuando queráis, y volveré a bañaros los pies con agua de hierbas. ¿Os gustaría llevaros unas cuantas?

Paulo las aceptó agradecido y pagó con unas monedas que extrajo de la bolsa que llevaba consigo. Ana observó cómo se iba cojeando y supo que volvería.

Paulo recomendó su médico a otros. Ana siguió visitando las tiendas que se encontraban aproximadamente a una milla de su casa, y siempre que se presentaba la oportunidad trababa conversación con el tendero y con otros clientes.

No sabía hasta dónde ser indulgente con sus propios gustos. Cuando era mujer, adoraba el tacto de la seda junto a su piel, la suavidad con que se deslizaba entre sus dedos y caía al suelo, casi como si fuera líquida. Sostuvo en alto un retal y lo pasó entre las manos observando cómo cambiaban los colores conforme el sol se filtraba en los hilos y luego en la trama del tejido. El azul se transformaba en turquesa, y después en verde; el rojo se convertía en magenta y en morado. Su preferido era el tono melocotón que adquiría el vivo color del fuego. En el pasado había usado aquellas sedas para adornar el tono ámbar oscuro de su cabello. Y tal vez volviera a usarlas. La vanidad no era algo específicamente femenino, como tampoco lo era el amor por la belleza.

La próxima vez que le llegara un paciente nuevo y cobrara más de dos sólidos, volvería aquí a comprar seda.

Salió a la fresca brisa que soplaba desde la costa. Paseó por la estrecha callejuela y se hizo a un lado para dejar pasar un carro. El frío tacto de la seda había vuelto a traer el pasado a su memoria.

Midió con cuidado sus pasos por la pendiente. Aquella calle era una de las muchas que aún no habían sido reparadas tras el regreso del exilio. Había muros rotos y casas sin ventanas y todavía ennegrecidas a causa del fuego. Aquella desolación acentuó aún más su sentimiento de soledad.

Sabía por qué había venido Justiniano a Constantinopla, y ella no había podido impedírselo. Pero ¿en qué pasiones e intrigas había tomado parte para que lo culparan de asesinato? Aquello era lo que necesitaba saber. ¿Pudo ser el amor? A diferencia de ella, su hermano había sido feliz en su matrimonio.

Una pequeña parte de Ana le envidió aquello, pero ahora tenía que tragarse la pena que la asfixiaba y que casi le atenazaba la garganta. Daría todo cuanto poseía por poder devolverle aquella felicidad. Pero lo único que poseía era su capacidad como médico, y no había sido suficiente para salvar a la esposa de Justiniano, Catalina. Llegó la fiebre, y dos semanas más tarde ella estaba muerta.

Ana lloró su muerte porque ella también la amaba, pero para Justiniano fue como si Catalina se hubiera llevado consigo la luz. Ana cuidó de él y sufrió por el dolor que sentía, pero toda la intimidad mental y emocional que ambos compartían resultó insuficiente para sanar apenas su pérdida.

Vio cómo su hermano cambiaba, como si estuviera muriendo desangrado poco a poco. Justiniano buscaba razones y respuestas en el intelecto, como si no se atreviera a tocar el corazón. Escrutó a conciencia la doctrina de la Iglesia, y Dios lo esquivó.

Después, hacía dos años, en el aniversario de la muerte de Catalina, anunció que se iba a Constantinopla. Ana, incapaz de hacer nada que aliviara su dolor, se hizo a un lado y lo dejó marchar.

Justiniano escribió con frecuencia, le habló de todo excepto de sí mismo. Y entonces llegó aquella carta terrible, la última, garabateada con prisas a punto de partir al destierro, y después de aquello, sólo el silencio.

Estaban a primeros de junio, y Ana llevaba en la ciudad dos meses y medio cuando Basilio acudió a ella como paciente. Era alto y delgado, y poseía un rostro ascético que ahora, en la sala de espera, tenía congestionado a causa de la ansiedad.

Se presentó en voz baja y dijo que venía por recomendación de Paulo. Ana lo invitó a pasar a su consulta y lo interrogó acerca de su salud al tiempo que lo observaba con atención. Basilio tenía el cuerpo curiosamente rígido mientras hablaba, y Ana llegó a la conclusión de que el dolor que lo aquejaba era más severo de lo que él quería admitir.

Lo invitó a que se sentara, pero él rechazó el ofrecimiento y prefirió permanecer de pie. Ana dedujo que el dolor debía de afectar al bajo vientre y a la ingle, donde un cambio de postura no haría sino intensificarlo. Tras pedirle permiso, le palpó la piel, que estaba caliente y muy leca, y a continuación le tomó el pulso. Era regular, pero no fuerte.

– Os recomiendo que os abstengáis de tomar leche y queso durante varias semanas como mínimo -sugirió-. Bebed toda el agua de manantial que podáis tragar. Si queréis, podéis darle un poco de sabor añadiendo zumos o vino. -Advirtió la decepción en el rostro de su paciente-. Y para el dolor os voy a dar una tintura. ¿Dónde vivís? Él abrió los ojos, sorprendido.

– Podéis volver aquí todos los días. La dosis ha de ser muy exacta; si es demasiado pequeña no servirá de nada, y si es excesiva os matará. Sólo me queda una cantidad pequeña, pero encontraré más.

Basilio sonrió.

– ¿Podéis curarme?

– Tenéis una piedra en la vejiga -le dijo-. Si sale al exterior, os dolerá, pero quedaréis curado.

– Os estoy agradecido por vuestra sinceridad -repuso Basilio en voz baja-. Me llevaré la tintura y vendré aquí todos los días.

Ana le dio una porción minúscula de su preciado opio tebano. A veces lo mezclaba con otras hierbas como beleño, eléboro, acónito, mandrágora e incluso semillas de lechuga, pero no deseaba que Basilio cayera en la inconsciencia, de modo que se lo proporcionó en su versión pura.

Basilio regresó con regularidad, y si Ana no tenía otros pacientes, a menudo se quedaba un rato y conversaban. Era un hombre inteligente y culto, y a ella le resultaba interesante y agradable. Pero aparte de eso, abrigaba la esperanza de enterarse de algo.

Sacó a colación el tema al inicio de la segunda semana de tratamiento.

– Ah, sí, yo conocí a Besarión Comneno -dijo Basilio con un leve encogimiento de hombros-. Al igual que todo el mundo, odiaba que el Papa asumiera la precedencia sobre el patriarca de Constantinopla. Aparte de la afrenta y de la pérdida de autogobierno que representa para nosotros, es muy poco práctico. Cualquier solicitud de un permiso, de consejo o de socorro tardaría seis semanas en llegar al Vaticano, seguidamente el plazo que requiriera el asunto para que el Papa le prestara atención, más otras seis semanas en regresar. Para entonces podría ser ya demasiado tarde.

– Por supuesto -convino ella-. Y además está la cuestión del dinero. Difícilmente podemos permitirnos enviar hasta Roma nuestros diezmos y ofrendas.

Basilio dejó escapar un gemido tan agudo que por un instante Ana temió que el dolor que había sentido fuera físico.

Basilio sonrió contrito:

– Estamos de nuevo en nuestra ciudad, pero vivimos al borde de la ruina económica. Necesitamos reconstruir, pero no podemos permitírnoslo. La mitad de nuestro comercio ha pasado a manos de los árabes, y ahora que Venecia nos ha robado absolutamente todas nuestras reliquias sagradas, los peregrinos apenas se molestan en venir.

Estaban sentados en la cocina. Ella había preparado una infusión de hierbas a base de menta y camomila, que bebían a sorbos pequeños porque aún estaba muy caliente.

– Y sumado a eso -siguió diciendo Basilio-, está el importante asunto de la cláusula filioque, que constituye el problema más espinoso de todos. Roma enseña que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, con lo cual ambos son Dios por igual. Nosotros creemos firmemente en que sólo existe un Dios, y que decir cualquier otra cosa es blasfemia. ¡No podemos condonar eso!

– ¿Y Besarión estaba en contra? -preguntó Ana, aunque apenas era una pregunta. ¿Por qué iba nadie a pensar que lo había matado Justiniano? No tenía sentido, él siempre había sido ortodoxo.

– Profundamente -convino Basilio-. Besarión era un gran hombre. Amaba esta ciudad y la vida que albergaba. Sabía que la unión con Roma corrompería la verdadera fe y terminaría destruyendo todo aquello que nos importa.

– ¿Y qué se proponía hacer al respecto? -dijo Ana tímidamente-. Si hubiera vivido…

Basilio se encogió ligeramente de hombros.

– No estoy seguro de saberlo. Besarión hablaba bien, pero hacía poco. Siempre era «mañana». Y como sabéis, para él, el mañana no llegó.

– He oído decir que lo asesinaron. -A Ana le costó trabajo pronunciar aquellas palabras.

Basilio miró sus manos huesudas, que tenía apoyadas sobre la meta, sosteniendo la infusión de menta.

– Sí. Fue Antonino Kyriakis. Y lo ejecutaron por dicho crimen.

– ¿Y también a Justiniano Láscaris? -sugirió ella-. ¿Hubo un juicio?

Basilio levantó la vista.

– Naturalmente. Justiniano fue enviado al destierro. El emperador en persona presidió el juicio. Al parecer, Justiniano ayudó a Antonino a deshacerse del cadáver para que pareciera un accidente. En realidad, imagino que pensaron que no lo iban a encontrar nunca.

Ana tragó saliva.

– ¿Y cómo hizo tal cosa? ¿Cómo se hace para que no encuentren un cadáver?

– En el mar. Hallaron el cuerpo de Besarión enredado en los cabos y las redes del barco de Justiniano.

– ¡Pero eso pudo haber ocurrido sin que lo supiera él! -protestó Ana-. ¡A lo mejor Antonino no tenía barco, y sencillamente cogió uno!

– Eran amigos íntimos -replicó Basilio con voz calma-. Antonino no habría implicado a un hombre al que conocía tan bien habiendo otros muchos barcos que podía haber utilizado.

Aquello no tenía lógica para Ana.

– ¿Acaso Justiniano era un hombre capaz de dejar una prueba así, que lo condenase? -preguntó con vehemencia. Pero ya conocía la respuesta. Ella jamás habría cometido semejante error, y su hermano tampoco-. ¿Tienen siquiera la seguridad de que Antonino era culpable? ¿Para qué iba a desear matar a Besarión?

Basilio negó con la cabeza.

– No tengo ni idea. A lo mejor se pelearon; él se cayó por la borda y lo invadió el pánico. Puede resultar difícil intentar ayudar a alguien que está forcejeando, esa persona se convierte en un peligro tan grande para sí misma como para los demás.

Ana tuvo una visión de Justiniano perdiendo los estribos y actuando con mayor agresividad de la que era su intención. Era un hombre fuerte. Besarión pudo perder el equilibrio, caerse al agua y ser arrastrado hacia abajo, gritando y boqueando, hasta ahogarse. ¿Se habría dejado Justiniano llevar por el pánico? No, a menos que hubiera cambiado hasta el punto de no ser ya el hombre que ella había conocido. Su hermano nunca había sido un cobarde. Y si su intención hubiera sido la de matar a Besarión, no habría cortado los cabos, se habría quedado allí toda la noche hasta encontrar el cadáver, y después le habría atado algún peso y se habría adentrado remando en el Bósforo para dejar que se hundiera para siempre.

Ana experimentó una súbita oleada de liberación. Era la primera prueba tangible a la que aferrarse. Tenía datos, y aunque no pudiera servirse de ellos todavía, demostraban la inocencia de su hermano, que para ella era irrefutable.

– Parece un accidente -señaló.

– Es posible -concedió Basilio-. Tal vez si se hubiera tratado de otra persona lo habrían tomado como tal.

– ¿Y por qué no en el caso de Besarión? -inquirió Ana con cautela. Basilio hizo un gesto de disgusto.

– La esposa de Besarión, Helena, es muy hermosa. Justiniano era un hombre apuesto y, aunque era religioso, también tenía imaginación y sabía hablar, y además poseía un sentido del humor irónico y muy agudo. Estaba viudo, y por lo tanto era libre para seguir sus inclinaciones dondequiera que éstas lo llevaran.

– Entiendo…

Ana también era viuda, y también sentía dentro de sí el profundo vacío de la pena, pero era distinto. La muerte de Eustacio le había provocado un sentimiento de culpa y de liberación al mismo tiempo. El procedía de una buena familia, acaudalada, era un soldado dotado de valor y destreza. Su falta de imaginación la aburría y con el tiempo terminó causándole rechazo. Y él fue brutal. Ana sintió que la invadía la náusea al revivir aquel recuerdo. El vacío que llevaba dentro daba la sensación de llenarla poco a poco, hasta que llegaría un momento en que le saldría por los poros de la piel. Se sentía incompleta, puede que tanto como el eunuco que fingía ser.

– En vuestra opinión, ¿Justiniano sentía interés por Helena? -preguntó con un tono de perplejidad-. ¿Es eso lo que dice la gente?

– No. -Basilio negó con la cabeza-. En realidad, no. Yo diría que lo más probable es que tuvieran una pelea que se les fue de las manos.

Cuando el paciente se hubo marchado, Ana examinó su despensa de hierbas y medicinas en general. Necesitaba más opio. El mejor era el tebano, pero había que importarlo de Egipto y no resultaba fácil de obtener. Iba a tener que conformarse con otro de menor calidad. También necesitaba beleño negro, mandrágora y jugo de hiedra. Además, le quedaban pocas reservas de hierbas secundarias como nuez moscada, alcanfor y attar de rosa damascena, así como de otros tantos remedios comunes.

A la mañana siguiente fue a ver a un herbolario judío que le habían recomendado. Como todos los judíos, vivía al otro lado del Cuerno de Oro, en el distrito trece, el Gálata. Se llevó consigo todo el dinero que podía permitirse gastar y se dirigió a la costa. Desde que tenía de paciente a Basilio, le iba mucho mejor que antes.

Ya hacía calor, incluso a aquella temprana hora. El trecho que tuvo que recorrer no fue muy largo, y disfrutó del ruido y el ajetreo de las gentes que descargaban de los asnos las mercaderías de la jornada. En el aire flotaba un agradable olor a pan recién hecho y a la sal que desprendía el agua del mar.

Al llegar al puerto, esperó hasta que hubiera una barca que se dirigiera al Gálata y que ella pudiera compartir, y poco después arribaba a la orilla norte. Allí todo era aún más ruinoso que en el centro de la ciudad. Casas que necesitaban repararse, ventanas remendadas de cualquier manera con los materiales que el dueño había podido encontrar. En cada rincón se apreciaban el deterioro y la pobreza, gente vestida con capas y túnicas sin bordados, y por supuesto pocos caballos. Los judíos no tenían permiso para montarlos.

Tras unas cuantas indagaciones encontró la discreta tiendecita de Avram Shachar, situada en la calle de los apotecarios. Llamó a la puerta. Abrió un muchacho de unos trece años, delgado y de piel oscura, con rasgos más semitas que griegos.

– ¿Sí? -dijo él cortésmente, con un tono de cautela en la voz. El cutis claro de Ana, su cabello castaño y sus ojos grises le indicarían que seguramente no pertenecía a su pueblo; las ropas y el rostro sin barba sólo podían corresponder a un eunuco.

– Soy médico -dijo Ana-. Me llamo Anastasio Zarides. Soy de Nicea, y necesito un proveedor de hierbas medicinales de origen más amplio que el habitual. Me han dado el nombre de Avram Shachar.

El muchacho abrió un poco más la puerta y llamó a su padre.

Al fondo de la tienda apareció un hombre. Contaría unos cincuenta años, tenía el cabello veteado de gris y el rostro dominado por unos ojos oscuros y de párpados gruesos y una nariz poderosa.

– Yo soy Avram Shachar. ¿En qué puedo ayudaros?

Ana mencionó las hierbas medicinales que necesitaba, y también agregó ámbar gris y mirra.

Los ojos de Shachar brillaron de interés.

– Remedios un tanto insólitos para tratarse de un médico cristiano -observó, divertido. No dijo que a los cristianos no se les permitía consultar a médicos judíos, salvo con la dispensa especial que con frecuencia se les concedía a los ricos y a los príncipes de la Iglesia, pero su mirada reveló que lo sabía.

Ana le devolvió la sonrisa. Su rostro le gustó. Los aromas penetrantes pero delicados de las hierbas medicinales le trajeron a la memoria recuerdos de la consulta de su padre. De pronto sintió un doloroso anhelo por el pasado.

– Entrad -invitó Shachar, que malinterpretó aquel silencio tomándolo por renuencia.

Ana lo acompañó hasta la parte de atrás de la casa, y entraron en una pequeña estancia que daba a un jardín. Tres de sus paredes estaban forradas de armarios y arcones de madera labrada, y en el centro se erguía una mesa muy gastada, atestada de balanzas de bronce, pesas y un mortero.

Había papel egipcio y seda aceitada ordenados en montones, además de cucharas de largos mangos de plata, hueso y cerámica colocadas con esmero junto a ampollas de cristal.

– Así que sois de Nicea -repitió Shachar, picado por la curiosidad-. ¿Y habéis venido a ejercer a Constantinopla? Pues tened cuidado, amigo mío, aquí las reglas son distintas.

– Lo sé -respondió Ana-. Utilizo esas cosas -señaló los armarios y los cajones- sólo cuando son necesarias para curar. He aprendido de memoria los días de santos que son apropiados para cada enfermedad, y también para cada época del año o día de la semana. -Miró al judío buscando en su semblante algún indicio de incredulidad. Ella sabía demasiada anatomía y demasiada medicina árabe y judía para creer, como creían los médicos cristianos, que la enfermedad era única y exclusivamente consecuencia del pecado, o que se curaba haciendo penitencia, pero no era algo que un hombre sensato pregonase en voz alta.

En los ojos de Shachar brilló un destello de entendimiento, pero aquel gesto discreto y sutil no alcanzó sus labios.

– Puedo venderos la mayor parte de lo que necesitáis -dijo-. Y lo que yo no tenga es posible que os lo pueda suministrar Abd al-Qadir.

– Eso sería excelente. ¿Tenéis opio tebano? El judío frunció los labios.

– Eso lo tendrá Abd al-Qadir. ¿Lo necesitáis con urgencia?

– Sí. Tengo un paciente al que estoy tratando, y ya me queda poco. ¿Conocéis un buen cirujano, por si la piedra no pasara de forma natural?

– En efecto, lo conozco -repuso Shachar-. Pero dadle tiempo a vuestro paciente. No es bueno recurrir al cuchillo, siempre que pueda vitarse. -Al tiempo que hablaba, iba trabajando, pesando, midiendo, empaquetando cosas para ella, todo cuidadosamente etiquetado.

Una vez que todo estuvo listo, Ana tomó el paquete y pagó lo que le pidió el judío. Éste estudió su rostro por espacio de unos instantes antes de tomar una decisión.

– Ahora, vamos a ver si Abd al-Qadir puede proporcionaros el opio tebano. Si no es así, yo tengo otro que no es tan bueno, pero que también sirve perfectamente. Venid.

Ana, obediente, lo siguió, deseosa de conocer al médico árabe y preguntándose si sería éste el cirujano que iba a recomendarle Shachar. ¿Qué tal aceptaría eso Basilio, que era tan griego? Quizá no fuera necesario.

CAPÍTULO 05

Zoé Crysafés se hallaba de pie ante la ventana de su habitación favorita, mirando los tejados de la ciudad y más allá de éstos, donde el sol se derramaba sobre el Cuerno de Oro hasta transformar el agua en metal fundido. Sus manos acariciaban las piedras, aún tibias a causa del último resplandor del día.

Constantinopla se extendía a sus pies semejante a un mosaico de piedras preciosas. A su espalda estaba el acueducto de Valente, magnífico en su antigüedad, con aquellos arcos que venían desde el norte como un titán de la antigua Roma, una época en la que Constantinopla era la mitad oriental de un imperio que había gobernado el mundo. La Acrópolis, allá a la derecha, era mucho más griega y por consiguiente más cómoda para ella, para su lengua y su cultura. Aunque tus días de gloria los había vivido antes de que ella naciera, la mujer mayor sentía orgullo al imaginarla en todo su esplendor.

Distinguió las copas de los árboles que ocultaban el palacio Bucoleón, al que su padre la había llevado de pequeña. Intentó recuperar aquellos maravillosos recuerdos, pero quedaban demasiado lejos y se le escapaban de las manos.

El resplandor del sol poniente ocultó durante unos momentos la sordidez de los muros sin reparar y cubrió sus cicatrices con un velo de oro. Pero Zoé no olvidaba el dolor de la invasión enemiga, de aquellos hombres ignorantes e insensibles que pisotearon sin compasión lo que en otro tiempo había sido hermoso. Al contemplar ahora Constantinopla, la vio exquisita y profanada, pero todavía vibrante de pasión, del deseo de paladear hasta la última gota de vida.

La luz era amable con ella. Ya había cumplido los setenta, pero aún conservaba unas mejillas tersas. Sus ojos dorados se veían ensombrecidos y ocultos bajo sus cejas de forma alada. Su boca siempre había sido demasiado ancha, pero los labios eran carnosos. El brillo de su cabello era más mate de lo que había sido y se acercaba más al marrón que al castaño. Aquello era todo lo que conseguían hacer las hierbas y los tintes, pero seguía siendo hermoso.

Contempló unos instantes más el brillante perfil del Gálata conforme iban encendiéndose las antorchas. El este desaparecía rápidamente, y el puerto iba sumiéndose en un tono morado. Las cúpulas y los campanarios se recortaban con mayor contraste contra el azul esmaltado del cielo. En el pensamiento, se sentía unida al corazón de la ciudad, la zona que era algo más que palacios y santuarios, incluso más que Santa Sofía o que la luz reflejada en el mar. El alma de Constantinopla estaba viva, y aquello fue lo que ella vio que violaban los latinos cuando era pequeña.

Cuando el sol se ocultó por detrás de las bajas nubes y el aire se tornó frío de repente, Zoé se dio la vuelta por fin. Regresó al interior de la habitación, con su deslumbrante luz de antorchas. Percibió el olor del alquitrán al quemarse; vio el leve parpadear de las llamas empujadas por el aire. Entre dos de los mejores tapices color rojo oscuro, morado y pardo, descansaba un crucifijo de oro que medía más de un pie de alto. Zoé se acercó a él y lo contempló durante unos instantes, con la vista fija en el Cristo agonizante. Estaba exquisitamente forjado: cada uno de los pliegues del taparrabos, las nervaduras de los brazos y las piernas, el rostro hundido por el sufrimiento, todo era perfecto.

Alzó una mano suavemente, lo sacó del gancho y lo sostuvo frente a sí. No necesitaba mirarlo; conocía todas las líneas y sombras de las imágenes que había en cada uno de los cuatro brazos. Las acarició con los dedos recorriendo su contorno con delicadeza, como si fueran rostros de seres queridos, excepto que lo que la movía era el odio, el imaginar una y otra vez su venganza, una venganza refinada, lenta y total.

En lo alto de la cruz, por encima del Cristo, estaba el emblema de los Vatatzés, que habían gobernado Bizancio en el pasado. Era de color verde y presentaba un águila provista de dos cabezas de oro, con sendas estrellas de plata suspendidas sobre ambas. Los Vatatzés habían traicionado a Constantinopla cuando llegaron los cruzados, habían escapado de la invasión llevándose consigo iconos de valor incalculable, no para salvarlos de los latinos, sino para venderlos. Habían huido como cobardes, robando en los lugares sagrados al tiempo que desertaban, abandonando al fuego y a la espada lo que no pudieron cargar.

En el brazo derecho estaba el emblema de la familia Ducas, que también había gobernado hasta hacía poco. Sus armas eran azules, con una corona imperial y un águila bicéfala que sostenía una espada de plata en cada garra; traidores también, saqueadores de aquellos a quienes ya habían robado, de los desahuciados y los desamparados. A su debido tiempo sabrían lo que era morir de hambre.

En el brazo izquierdo figuraba el emblema de los Cantacuzeno, una familia imperial todavía más antigua; sus armas eran rojas, con el águila de dos cabezas en oro. Éstos habían sido avarientos, blasfemos, desprovistos de todo honor y vergüenza. Pagarían al llegar a la tercera y la cuarta generación. Constantinopla no perdonaba la violación de su cuerpo ni la de su alma.

En el tramo central de la cruz, sobre el que se apoyaba la figura de Cristo, se hallaba el emblema de los peores de todos, los Dandolo de Venecia. Su escudo de armas era una sencilla losange dividida en dos mitades en sentido horizontal, blanca la superior y roja la inferior. Era Enrico Dandolo, que ya tenía más de noventa años y estaba totalmente ciego, el que viajaba en la proa de la nave que iba a la cabeza de la flota veneciana, impaciente por invadir, saquear y después quemar la Ciudad de Ciudades. Cuando nadie más tuvo el valor necesario para ser el primero en tocar tierra, él saltó a la arena, ciego y solo, y se lanzó a la carga. Los Dandolo pagarían por aquello mientras quedaran señales de las cicatrices dejadas por el fuego en los muros de Constantinopla.

Oyó un ruido a su espalda, un carraspeo. Era Tomáis, su criada negra, de cabello casi rapado y andares elegantes y fluidos.

– ¿Qué sucede? -preguntó sin apartar la mirada de la cruz.

– Ha venido a veros la señora Helena, mi señora -contestó Tomáis-. ¿Queréis que le diga que espere?

Con sumo cuidado, Zoé volvió a poner en su sitio el crucifijo y dio Un paso atrás para verlo mejor. A lo largo de los años desde que regresó del destierro, lo había vuelto a colgar centenares de veces, y siempre perfectamente derecho.

– Camina despacio -le contestó a la criada-. Llévale una copa de vino y después tráela aquí.

Tomáis desapareció para obedecer la orden. Zoé quería hacer esperar a Helena. No podía permitir que su hija se presentase en su casa por capricho y la encontrase disponible. Helena era la única hija de Zoé, y la había moldeado cuidadosamente, desde la cuna, pero por grandes que fueran sus logros, Helena jamás superaría a su madre en inteligencia ni en hacer lo que se le antojara.

Al cabo de varios minutos Helena entró en silencio, deslizándose. En sus ojos se advertía cólera. Sus palabras eran respetuosas, no el tono de su voz. Como era preceptivo, aún llevaba luto por el asesinato de su esposo, y miró con un toque de resentimiento la túnica color ámbar de su madre, cuyo suave ondear se veía acentuado por la estatura que poseía Zoé y de la que carecía ella.

– Buenas tardes, madre -dijo con rigidez-. Espero que os encontréis bien.

– Muy bien, gracias -replicó Zoé con una ligera sonrisa de diversión, sin calor-. Estás pálida, pero claro, el luto sirve para eso precisamente. Resulta apropiado que una viuda reciente dé la impresión de haber estado llorando, sea verdad o no.

Helena ignoró la observación.

– Hace unos días vino a verme el obispo Constantino.

– Naturalmente -respondió Zoé al tiempo que tomaba asiento con elegancia-. Teniendo en cuenta el estatus que tenía Besarión, es su deber. Sería una negligencia por su parte si no hiciera tal cosa, y lo advertirían otras personas. ¿Dijo algo interesante?

Helena se dio la vuelta para que Zoé no le viera la cara.

– Vino a sondearme, como si quisiera averiguar cuánto sabía yo de la muerte de Besarión. -Se volvió hacia Zoé un momento, con súbita claridad-. Y lo que yo pudiera decirle -agregó-. ¡Necio!

Fue casi un susurro, pero Zoé captó el matiz de pánico.

– Constantino no tiene más remedio que estar en contra de la unión con Roma -dijo en tono tajante-. Es un eunuco. Si Roma estuviera al mando, él no sería nada. Tú sigue siendo leal a la Iglesia ortodoxa, y todo lo demás te será perdonado.

Los ojos de Helena se agrandaron.

– Qué cinismo.

– Es realismo -señaló Zoé-. Y sentido práctico. Somos bizantinos. No lo olvides nunca. -Su tono de voz era descarnado-. Somos el corazón y el cerebro de la cristiandad, y también de la luz, del pensamiento y la sabiduría, de la civilización misma. Si perdemos nuestra identidad, habremos renunciado a la finalidad de nuestra vida.

– Eso ya lo sé -repuso Helena-. La cuestión es: ¿lo sabe él? ¿Qué busca en realidad?

Zoé la miró con desprecio.

– Poder, naturalmente.