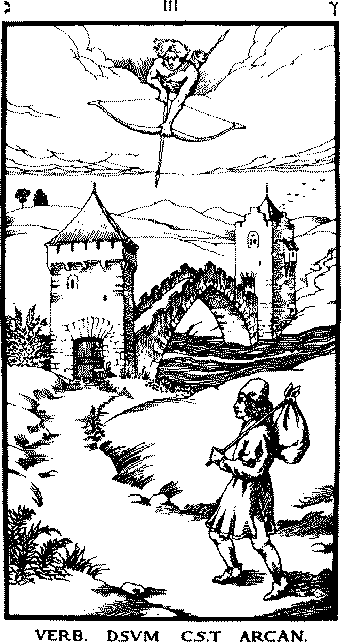

Auch die Leidenschaft nach Büchern birgt Gefahren. Zwei bibliophile Kostbarkeiten werden Lucas Corso zum Verhängnis: ein kostbarer okkulter Band, dessen Drucker vor Jahrhunderten auf dem Scheiterhaufen endete, und das Kapitel eines Originalmanuskriptes von Alexandre Dumas. Sind beide wirklich echt? Diese Frage stürzt den cleveren Bücherjäger Corso in einem Strudel von Intrigen, Verbrechen und Abenteuer. Dabei ist er eigentlich genau der richtige für die Aufgabe -recherchiert er doch im Auftrag von Antiquaren, Buchhändlern und Sammlern nach prachtvollen Erstausgaben, skurrilen Sonderauflagen und wertvollen Wiegendrucken. Doch manche Bücherschätze entzünden offensichtlich Leidenschaften, die geradewegs in den Wahnsinn führen können!

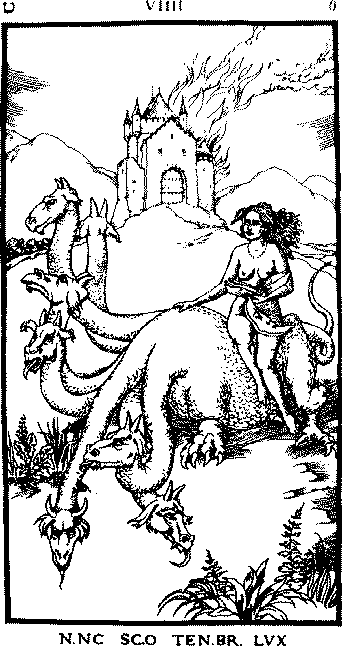

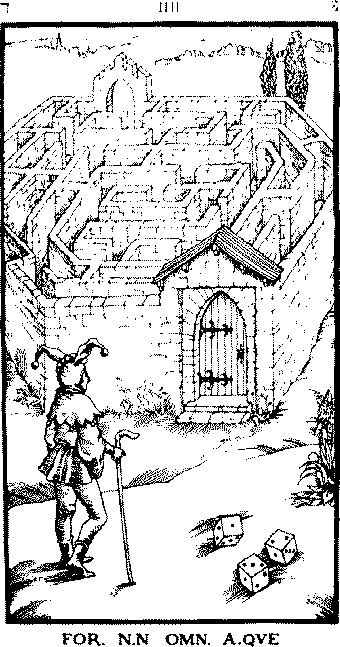

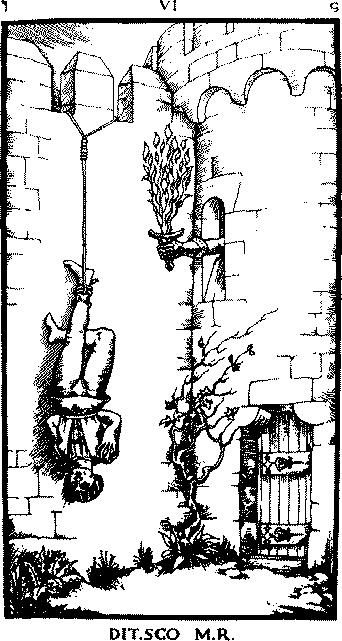

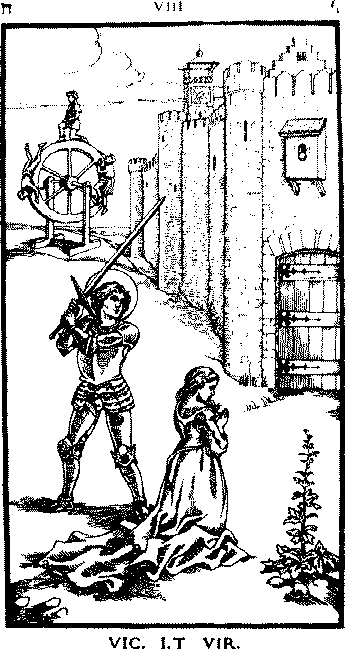

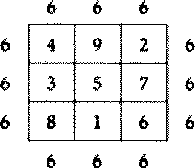

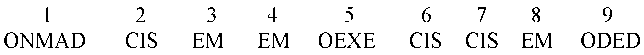

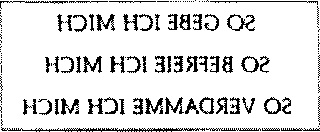

Tod und Teufel kommen ins Spiel, werden zu Figuren auf einem imaginären Schachbrett. Verfolgungsjagden, echte und falsche Liebschaften, Reisen durch halb Europa, mysteriöse Gestalten wie aus einem Agatha-Christ-Krimi oder ConanDoyle-Roman bestimmen die packende Geschichte des »Club Dumas«. Arturo Perez-Reverte macht seine Leser mit vergessenen Dokumenten, rätselhaften Holzschnitten und literarischen Perlen bekannt - und beteiligt sie an der Aufdeckung eines dunklen Geheimnisses, das seinesgleichen sucht in der Bücherwelt.

Noch vor kurzem war Arturo Perez-Reverte (Jahrgang 1951) ein Geheimtip für Leser und Leserinnen auf der Suche nach literarischen Leckerbissen: Heute gilt der ehemalige Reporter für Presse, Funk und Fernsehen als einer der erfolgreichsten Schriftsteller Europas. Nicht allein die Leserschaft in Spanien hat Perez-Reverte mit seinen spannenden und wissensreichen Romanen im Sturm erobert. Mittlerweile sind seine Bücher in elf Sprachen übersetzt und in achtzehn Ländern erschienen.

Die spanische Originalausgabe erschien 1993 unter dem Titel »El Club Dumas«

verfilmt unter dem Titel »Die 9 Pforten« mit Johnny Depp

FÜR CALA, DIE MICH INS FELD GESCHICKT HAT

Das Blitzlicht warf den Schatten des Toten an die Wand. Der Erhängte baumelte an der Wohnzimmerlampe, und während der Fotograf knipsend um ihn herumging, wechselte sein Schatten von den Gemälden auf die Vitrinen, die Bücherregale und schließlich auf die zurückgezogenen Vorhänge der großen Fenster. Draußen regnete es.

Der Untersuchungsrichter war jung. Sein struppiges Haar war noch naß vom Regen, ebenso der Trenchcoat, der ihm von den Schultern hing, während er dem Assistenten, der auf einem Sofa saß und seine Reiseschreibmaschine vor sich auf einem Stuhl plaziert hatte, den Untersuchungsbericht diktierte. Nur das Klappern der Tasten war im Zimmer zu hören, dazu die monotone Stimme des Richters und die leisen Kommentare der Polizisten, die auch noch im Zimmer herumliefen.

»... trägt einen Schlafanzug und darüber einen Morgenrock, mit dessen Gürtel der Tod durch Erhängen herbeigeführt wurde. Die Hände der Leiche sind vor dem Bauch mit einer Krawatte zusammengebunden. Der linke Fuß steckt noch in einem Pantoffel, der rechte ist bloß ...«

Der Richter faßte den Toten am Schuh, worauf sich der Leichnam an dem straff gespannten Seidengürtel, der von seinem Hals zur Verankerung der Lampe an der Decke führte, leicht zu drehen begann, zuerst von links nach rechts, dann in der entgegengesetzten Richtung, immer langsamer werdend, bis er sich wieder in seiner ursprünglichen Position befand, wie eine Kompaßnadel, die kurz schwankt und sich dann wieder nach Norden ausrichtet. Beim Zurücktreten mußte der Richter einen Schritt zur Seite tun, um einem Polizisten auszuweichen, der unter der Leiche nach Fingerabdrücken suchte. Auf dem Boden lagen eine zerbrochene Blumenvase und ein aufgeschlagenes Buch mit roten Unterstreichungen. Bei dem Buch handelte es sich um ein altes Exemplar des Grafen von Bragelonne, eine billige, leinengebundene Ausgabe. Der Richter warf, über die Schulter des Beamten gebeugt, einen Blick auf die markierte Textstelle.

»Sie haben mich verkauft«, murmelte er. »Man erfährt alles!«

»Ja, am Ende erfährt man alles«, erwiderte Porthos, der rein gar nichts erfahren hatte.

Er veranlaßte seinen Assistenten, eine Notiz zu machen, befahl, das Buch der Bestandsaufnahme beizulegen, und ging dann zu einem großen Mann, der am Rahmen eines geöffneten Fensters lehnte und rauchte.

»Was halten Sie von der Geschichte?«

Der große Mann trug eine Lederjacke mit Polizeimarke.

Bevor er antwortete, zog er ein letztes Mal an dem Zigarettenstummel, den er in den Fingern hielt, und warf ihn dann zum Fenster hinaus.

»Wenn es weiß ist und in Flaschen gefüllt werden kann, handelt es sich für gewöhnlich um Milch«, erwiderte er schließlich, aber so kryptisch seine Antwort auch war, sie entlockte dem Richter ein Lächeln. Er sah auf die Straße hinaus, wo es unablässig goß. Irgend jemand öffnete eine Tür und löste einen Windstoß aus, der Regentropfen hereinwehte.

»Schließen Sie die Tür«, befahl der Untersuchungsrichter, ohne sich umzudrehen. Dann wandte er sich wieder an den Polizisten: »Es gibt Morde, die als Selbstmorde getarnt werden.«

»Und umgekehrt«, entgegnete der andere gelassen.

»Was halten Sie von den Händen und der Krawatte?«

»Manchmal haben sie Angst, es im letzten Moment noch zu bereuen . Andernfalls wären ihm die Hände im Rücken gefesselt worden.«

»Das ändert nichts an der Sache. Der Gürtel ist dünn, aber sehr fest«, wandte der Richter ein. »Nachdem er einmal den Boden unter den Füßen verloren hatte, wäre ihm selbst mit freien Händen nicht die geringste Chance geblieben.«

»Alles ist möglich. Warten wir ab, was bei der Autopsie herauskommt.«

Der Richter warf einen Blick auf den Leichnam. Der Beamte, der nach Fingerabdrücken gesucht hatte, stand vom Boden auf, das Buch in den Händen.

»Seltsam, das mit dieser Seite ... Ich lese zwar wenig«, sagte er, »aber dieser Porthos war doch einer von den . Wie hießen sie noch gleich? Athos, Porthos, Aramis und d’Artagnan«, zählte er mit dem Daumen an den Fingern einer Hand ab und verharrte dann nachdenklich. »Schon komisch. Ich habe mich immer gefragt, warum man sie die drei Musketiere nennt, wenn es in Wirklichkeit doch vier waren.«

I. Le vin d’Anjou

Der Leser sollte sich darauf gefaßt machen,

den schauerlichsten Szenen beizuwohnen.

E. Sue, Die Geheimnisse von Paris

Ich heiße Boris Balkan und habe vor längerer Zeit einmal die Kartause von Parma übersetzt. Davon abgesehen verfasse ich Kritiken und Rezensionen für Zeitschriften und Zeitungsbeilagen in halb Europa, veranstalte Seminare über zeitgenössische Autoren an verschiedenen Sommeruniversitäten und habe ein paar Bücher über den Unterhaltungsroman des 19. Jahrhunderts herausgegeben. Nichts Aufsehenerregendes also, vor allem für die heutige Zeit, wo Selbstmorde als Morde getarnt werden, der Arzt von Roger Ackroyd Romane schreibt und viel zuviel Leute es sich nicht verkneifen können, Bekenntnisse von zweihundert Seiten darüber zu veröffentlichen, was sie erleben, wenn sie sich im Spiegel sehen. Aber bleiben wir bei unserer Geschichte.

Ich habe Lucas Corso kennengelernt, als er mich eines Tages, das Manuskript von Le vin d’Anjou unterm Arm, besuchen kam. Corso war ein »Söldner der Bibliophilie«, ein Bücherjäger auf fremde Rechnung. Dazu gehörten schmutzige Finger ebenso wie Redegewandtheit, ein gutes Reaktionsvermögen, Ausdauer und viel Glück. Und natürlich ein hervorragendes Gedächtnis, um sich daran erinnern zu können, in welchem staubigen Winkel dieses oder jenes Trödelladens das Exemplar schlummert, für das ein Vermögen bezahlt wird. Sein Kundenkreis war klein und erlesen: ungefähr zwanzig Antiquare in Mailand, Paris, London, Barcelona oder Lausanne, die nur nach Katalog verkaufen, grundsätzlich auf Nummer Sicher gehen und nie mehr als fünfzig Titel auf einmal anbieten. Hochadel des Wiegendrucks, für den Pergament statt Velin oder drei Zentimeter mehr Blattrand Tausende von Dollars bedeuten können. Diese Gutenberg-Schakale, Piranhas der Antiquariatsmessen, Blutegel der Auktionen, schrecken nicht davor zurück, ihre Mutter für eine Erstausgabe zu verschachern, empfangen aber ihre Kunden in Salons mit Ledersofas und Blick auf den Duomo oder den Bodensee und machen sich nie die Hände schmutzig, geschweige denn, daß sie ihr Gewissen mit irgend etwas belasten. Dafür müssen Typen wie Corso herhalten.

Corso also nahm die Segeltuchtasche ab, die er über der Schulter hängen hatte, und legte sie neben seine ungeputzten Mokassins auf den Boden. Dann betrachtete er das gerahmte Porträt des Romanciers Rafael Sabatini, das neben dem Füllfederhalter, mit dem ich Artikel und Druckfahnen korrigiere, auf meinem Schreibtisch steht, und dies fiel mir angenehm auf, denn meine Besucher schenken ihm für gewöhnlich kaum Beachtung; sie halten ihn für einen Verwandten. Ich wartete auf Corsos Reaktion und sah, daß er ein zurückhaltendes Lächeln aufsetzte, während er Platz nahm: die jugendlich wirkende Grimasse eines cleveren Kaninchens, wie es in jedem Zeichentrickfilm augenblicklich das bedingungslose Wohlwollendes Publikums erwirbt. Später erlebte ich, daß er auch in der Lage war, wie der böse Trickfilm-Wolf zu grinsen, und daß er, je nachdem, was die Situation erforderte, das eine oder andere Gesicht aufsetzen konnte. Aber da war schon viel Zeit vergangen. Damals wirkte er jedenfalls so überzeugend, daß es mich reizte, ihn auf die Probe zu stellen.

»Er kam mit der Gabe des Lachens zur Welt ...«, zitierte ich und deutete auf das Porträt, »und mit dem Eindruck, die Welt sei verrückt.«

Ich sah, wie Corso leicht den Kopf neigte - eine langsame, bestätigende Bewegung -, und empfand eine komplizenhafte Sympathie für ihn, die mir trotz allem, was später noch passieren sollte, geblieben ist. Er hatte aus einem irgendwo verborgenen Päckchen eine filterlose Zigarette herausgezogen, die zerknittert war wie sein Mantel und seine Kordhose, drehte sie zwischen den Fingern einer Hand und sah mich dabei durch seine Brillengläser hindurch an, deren verbogenes Metallgestell ihm schief auf der Nase hing. Sein Haar war an einigen Stellen ergraut und fiel ihm ungekämmt in die Stirn. Die andere Hand behielt er, als umklammere sie eine versteckte Pistole, in einer seiner Manteltaschen: ausgebeulte Behältnisse, in denen er Bücher, Kataloge, Notizen und - wie ich ebenfalls später erfuhr - einen Flachmann mit Bols Gin herumtrug.

»Und das war sein einziges Erbe«, vervollständigte er mühelos das Zitat, bevor er sich in den Sessel zurücklehnte und erneut lächelte. »Obwohl mir, um ehrlich zu sein, Captain Blood besser gefällt.«

Ich hob meinen Füllfederhalter in die Luft, um ihn streng zurechtzuweisen.

»Das stimmt so nicht. Scaramouche verhält sich zu Sabatini wie Die drei Musketiere zu Dumas.« Ich richtete eine kleine Geste der Reverenz an das Porträt. »Er kam mit der Gabe des Lachens zur Welt . In der ganzen Geschichte des Abenteuerromans gibt es keine zwei Anfangszeilen, die diesen vergleichbar wären.«

»Vielleicht haben Sie recht«, gab er nach scheinbarem Nachdenken zu, und dann legte er diesen Aktenordner mit dem Manuskript auf den Tisch. Jede einzelne Seite steckte in einer Plastikhülle. »Was für ein Zufall, daß Sie Dumas erwähnt haben.«

Er schob mir den Ordner zu, wobei er ihn umdrehte, damit ich lesen konnte, was da abgeheftet war. Alle Blätter waren in Französisch und ausschließlich auf einer Seite beschrieben. Sie bestanden aus zweierlei Arten von Papier: Das eine war weiß und über die Jahre vergilbt, das andere blaßblau, fein kariert und ebenfalls unter dem Einfluß der Zeit gealtert. Jeder Farbe entsprach eine eigene Handschrift, obwohl die auf dem blauen Papier, die in schwarzer Tinte ausgeführt war, auch auf den weißen Blättern vorkam, und zwar in Form von nachträglich zur Originalfassung hinzugefügten Anmerkungen. Die Schriftzüge waren kleiner und spitzer. Es handelte sich um insgesamt fünfzehn Blätter, von denen elf blau waren.

»Kurios.« Ich hob meinen Blick und richtete ihn auf Corso.

Er beobachtete mich ruhig und ließ seine Augen zwischen mir und dem Ordner hin- und herwandern. »Wie sind Sie dazu gekommen?«

Der Bücherjäger kratzte sich an einer Augenbraue und überlegte offensichtlich, ob ihn die Information, um die er mich bitten wollte, zu einer Antwort zwang. Schließlich zog er noch eine andere Grimasse, diesmal die eines unschuldigen Häschens. Corso war ein Profi.

»Durch puren Zufall. Über den Kunden eines Kunden.«

»Verstehe.«

Er legte bedächtig eine kurze Pause ein. Bedächtigkeit bedeutet nicht nur Vorsicht und Diskretion, sondern auch Schlauheit. Und das wußten wir beide.

»Klar«, fügte er hinzu, »daß ich Ihnen Namen nenne, wenn Sie das möchten.«

Ich erwiderte ihm, das sei nicht nötig, was ihn zu beruhigen schien. Er rückte mit einem Finger seine Brille zurecht und fragte mich dann, waslch von dem Material hielte, das ich da in der Hand hatte. Ohne ihm gleich eine Antwort zu geben, blätterte ich in dem Manuskript, bis die erste Seite vor mir lag. Die Überschrift war in Großbuchstaben: LE VIN D’ANJOU.

Ich las laut die ersten Zeilen: »Après de nouvelles presque désespérées du roi, le bruit de sa convalescence commençait à se répandre dans le camp ...«

Ich konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Corso forderte mich mit einem beifälligen Nicken auf, mein Urteil auszusprechen.

»Kein Zweifel«, sagte ich, »das stammt von Alexandre Dumas, dem Älteren. Le vin d’Anjou, Der Wein von Anjou oder Der Anjouwein, wie es in verschiedenen Übersetzungen heißt: Kapitel zwei- oder dreiundvierzig der Drei Musketiere, wenn ich mich recht entsinne.«

»Zweiundvierzig«, bestätigte Corso. »Kapitel zweiundvierzig.«

»Ist das hier das Original? Dumas’ persönliches Manuskript?«

»Ehrlich gesagt bin ich hier, um das von Ihnen zu erfahren.«

Ich zuckte leicht mit der Schulter, um eine Verantwortung von mir zu weisen, die mir übertrieben schien.

»Warum von mir?«

Im Grunde wollte ich mit dieser törichten Frage nur Zeit gewinnen. Corso muß es nach falscher Bescheidenheit geklungen haben, denn er unterdrückte eine mißmutige Geste.

»Sie sind doch Experte«, entgegnete er etwas frostig. »Und abgesehen davon, daß Sie der einflußreichste Literaturkritiker des Landes sind, kennen Sie sich bestens mit dem Unterhaltungsroman des 19. Jahrhunderts aus.«

»Sie vergessen Stendhal.«

»Nein, den vergesse ich nicht. Ich habe Ihre Übersetzung der Kartause von Parma gelesen.«

»Sieh mal an. Sie schmeicheln mir.«

»Mitnichten. Ich ziehe die von Consuelo Berges vor.«

Wir lächelten beide. Er gefiel mir nach wie vor, und ich begann langsam, seinen Charakter zu durchschauen.

»Kennen Sie meine Bücher?« wagte ich zu fragen.

»Ein paar davon. Lupin, Raffles, Rocambole, Holmes zum

Beispiel. Auch Ihre Arbeiten über Valle-Inclan, Baroja und Galdos. Oder Dumas - Die Spur eines Giganten. Und Ihren Essay über den Grafen von Monte Christo.«

»Was? Das haben Sie alles gelesen?«

»Nein. Daß ich mit Büchern arbeite, soll nicht heißen, daß ich sie auch lese.«

Er log. Oder zumindest übertrieb er den negativen Aspekt der Sache. Dieser Mensch gehörte zum gründlichen Schlag. Bevor er gekommen war, hatte er mit Sicherheit alles gelesen, was er nur von mir auftreiben konnte. Corso war einer jener besessenen Leser, die vom zartesten Kindesalter an Bücher aller Art verschlingen, vorausgesetzt - und das war allerdings unwahrscheinlich -, daß Corsos Kindheit zu irgendeinem Zeitpunkt das Attribut »zart« verdient hätte.

»Verstehe«, erwiderte ich, um irgend etwas zu sagen.

Er runzelte einen Moment lang die Stirn, als überlege er, ob er etwas vergessen habe, nahm dann seine Brille ab, hauchte auf die Gläser und begann sie mit einem völlig zerknitterten Tuch zu putzen, das er aus den unergründlichen Taschen seines Mantels zutage gefördert hatte. Dieses viel zu große Kleidungsstück, die nagetierähnlichen Schneidezähne und seine ruhige Art verliehen ihm einen Anschein von Harmlosigkeit, aber in Wirklichkeit war Corso ein knallharter Typ. Sein scharf geschnittenes, eckiges Gesicht und seine aufmerksamen Augen konnten jederzeit eine Naivität vortäuschen, die dem gefährlich wurde, der sich auf sie einließ. Er war eine jener hilflos wirkenden Gestalten, denen die Männer Zigaretten schenken und die Kellner ein Gläschen spendieren, während die Frauen sie am liebsten auf der Stelle adoptieren würden. Wenn man ihnen dann auf die Schliche kommt, ist es meistens zu spät, sie sind längst über alle Berge und lachen sich ins Fäustchen.

»Kehren wir zu Dumas zurück«, schlug er vor, während er mit seiner Brille auf das Manuskript deutete. »Jemand, der in der Lage ist, fünfhundert Seiten über ihn zu schreiben, sollte beim Anblick seiner Originalhandschriften ein Gefühl der Vertrautheit empfinden ... Meinen Sie nicht?«

Ich legte eine Hand auf die mit Plastikhüllen geschützten Seiten, pathetisch wie ein Priester eine Altardecke berührt.

»Ich fürchte, ich muß Sie enttäuschen. Ich empfinde gar nichts.«

Wir brachen beide in Gelächter aus. Corso hatte ein eigentümliches, beinahe etwas verkniffenes Lachen: wie jemand, der nicht sicher ist, ob er und sein Visavis über dasselbe lachen. Ein heimtückisches und distanziertes Lachen, in dem eine Spur von Unverschämtheit anklang, eines jener Lachen, die noch lange in der Luft schwingen, bevor sie endgültig verklingen. Selbst wenn sein Eigentümer längst gegangen ist.

»Gehen wir der Reihe nach vor«, bat ich. »Gehört das Manuskript Ihnen?«

»Nein, das habe ich Ihnen schon gesagt. Ein Kunde hat es vor kurzem erstanden und wundert sich, daß bisher noch niemand etwas von der vollständigen Originalversion dieses Kapitels aus den Drei Musketieren gehört hat. Er möchte eine fachliche Expertise, und daran arbeite ich.«

»Es überrascht mich, daß Sie sich mit so etwas abgeben.« Tatsächlich hatte auch ich schon früher von Corso reden hören. »Schließlich gilt Dumas heutzutage .«

Ich ließ meinen Satz offen und setzte ein bitteres Lächeln auf, das der Situation angemessen war und Solidarität ausdrücken sollte, aber Corso ging nicht auf mein Angebot ein und blieb in der Defensive.

»Der Kunde ist ein Freund von mir«, stellte er nüchtern fest. »Es geht um einen persönlichen Gefallen.«

»Verstehe, aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen weiterhelfen kann. Ich habe wohl ein paar Originale gesehen, und das hier könnte durchaus echt sein; aber für ein Gutachten wäre ein guter Graphologe vonnöten ... Ich kenne da einen ausgezeichneten in Paris: Achille Replinger. Er hat in Saint-Germain-des-Prés ein Antiquariat, das auf Originalhandschriften und historische Urkunden spezialisiert ist. Ein Experte für französische Autoren des 19. Jahrhunderts, ein sehr netter Mensch und guter Freund von mir.« Ich deutete auf einen der Bilderrahmen an der Wand. »Den Brief von Balzac dort hat er mir vor einem Jahr verkauft. Für teures Geld, nebenbei bemerkt.«

Ich zog mein Notizbuch heraus, um die Adresse abzuschreiben, und fügte ein Begleitkärtchen für Corso hinzu. Er verstaute beides in einer abgegriffenen Brieftasche voller Zettel und Notizen, bevor er aus seiner Manteltasche Block und Bleistift hervorkramte. Der Bleistift hatte einen Radiergummi am Ende, der angeknabbert war wie bei einem Schüler.

»Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?«

»Aber sicher.«

»Existiert überhaupt von irgendeinem Kapitel der Drei Musketiere ein vollständiges, handschriftliches Manuskript?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Nein. Dieses Werk ist zuerst als Fortsetzungsroman im Feuilletonteil von Le Siècle abgedruckt worden, und zwar von März bis Juli 1844. Nachdem der Text gesetzt war, wanderte die Originalhandschrift in den Papierkorb. Trotzdem sind einige Fragmente erhalten geblieben, Sie finden sie im Anhang der Garnier-Ausgabe von 1968.«

»Vier Monate ist wenig.« Corso kaute nachdenklich an seinem Bleistift. »Dumas hat schnell geschrieben.«

»Das haben damals alle. Stendhal hat seine Kartause in sieben Wochen zu Papier gebracht. Aber abgesehen davon ließ Dumas sich von Mitarbeitern helfen: Neger, wie man sie im Fachjargon nennt. Im Fall der Drei Musketiere war das Auguste Maquet. Sie haben zusammen an Zwanzig jähre nachher gearbeitet, also dem Folgeroman, und am Grafen von Brage-lonne, der die Trilogie abschließt. Aber auch am Grafen von Monte Christo und an noch ein paar Romanen. Die haben Sie doch bestimmt gelesen, oder?«

»Klar, wie alle Welt.«

»Wie alle Welt früher einmal, wollten Sie wohl sagen.« Ich blätterte andächtig in dem Manuskript. »Die Zeiten, in denen ein Schriftzug von Dumas die Auflagen vervielfacht und die Verleger bereichert hat, liegen weit zurück. Fast alle seine Werke sind so erschienen, als Zeitungsromane, mit dem berühmten Fortsetzung folgt< am Fuß der Seite, und die Leserschaft konnte kaum das nächste Kapitel erwarten .

Aber das wissen Sie bestimmt schon alles.«

»Macht nichts. Sprechen Sie ruhig weiter.«

»Was soll ich Ihnen noch erzählen? Das Erfolgsrezept des klassischen Fortsetzungsromans ist simpel: Der Held, die Heldin sind mit Tugenden oder Eigenschaften ausgestattet, die den Leser dazu verleiten, sich mit ihnen zu identifizieren. Ähnliches passiert heute mit den Fernsehserien. Aber stellen Sie sich vor, was für einen Effekt diese Romane damals gehabt haben mußten, als es weder Radio noch Fernsehen gab, zumal auf ein Bürgertum, das nach Abwechslung und Unterhaltung lechzte und keinen großen Wert auf formale Qualität oder guten Geschmack legte . Genau das hat der geniale Dumas ausgenützt und wie ein kluger Alchimist in seinem Labor ein Produkt zusammengebraut: ein paar Tropfen hiervon, ein bißchen davon und sein Talent. Das Ergebnis: eine Droge, die Süchtige schuf.« Ich klopfte mir stolz auf die Brust. »Und noch immer schafft.«

Corso machte sich Notizen. Reizbar, rücksichtslos und tödlich wie eine Schwarze Mamba, sollte einer seiner Bekannten ihn später einmal beschreiben. Er hatte eine seltsame Art, sich anderen gegenüber zu äußern, durch seine verbogene Brille zu sehen und mit seinem langsamen Nicken eine gewisse Skepsis zum Ausdruck zu bringen, die wohlwollend und durchaus nachvollziehbar wirkte - wie bei einer Nutte, die sich nachsichtig ein Sonett über Cupido anhört. Als wolle er einem Gelegenheit geben, sich zu berichtigen, bevor man sich endgültig festlegte. Ein paar Sekunden, dann hielt er inne und hob den Kopf.

»Aber Sie beschäftigen sich nicht nur mit dem Unterhaltungsroman. Als Kritiker sind Sie vor allem für andere Arbeiten bekannt .« Er zögerte und schien nach dem passenden Wort zu suchen. »Für seriösere. Dumas hat sein Werk ja selbst als leichte Literatur bezeichnet. Das klingt nach Geringschätzung des Publikums, finden Sie nicht?«

Diese Finte war typisch für meinen Gesprächspartner; sie war eine seiner Unterschriften, wie der Kreuzbube, den Ro cambole am Tatort hinterläßt. Er näherte sich den Dingen auf Umwegen, scheinbar unbeteiligt, aber dabei verursachte er mit kleinen Seitenhieben Unbehagen. Ist sein Gegenüber erst einmal gereizt, dann spricht es, führt Argumente und Rechtfertigungen an und liefert damit zusätzliche Informationen. Aber ich war nicht von gestern und durchschaute Corsos Taktik. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen fühlte ich mich unwohl.

»Verfallen Sie nicht in Gemeinplätze«, erwiderte ich etwas ärgerlich. »Der Feuilletonroman hat viel Schund hervorgebracht, aber darüber war Dumas erhaben. In der Literatur ist die Zeit wie die große Sintflut, wo der Herr nur die Seinen kennt. Ich wette mit Ihnen, daß Sie mir keine Romanfiguren nennen können, die so kerngesund wie d’Artagnan und seine Kameraden bis heute überlebt haben, abgesehen vielleicht von Conan Doyles Sherlock Holmes ... Der Zyklus der Drei Musketiere ist zweifellos ein Mantel-und-Degen-Stück trivialer Natur, Sie finden dort sämtliche Untugenden seines Genres. Aber es ist auch ein glänzender Unterhaltungsroman, der über das gewöhnliche Niveau seiner Gattung hinausgeht. Eine

Geschichte von Freundschaften und Abenteuern, die heute noch populär ist, obwohl die Geschmäcker sich geändert haben und spannende Erzählungen völlig zu Unrecht in Verruf geraten sind. Es scheint, als müßten wir uns seit Joyce mit Molly Bloom abfinden und auf Nausikaa am Strand verzichten ... Haben Sie nie mein Büchlein Freitag oder der Steuerkompaß gelesen? Wenn es um Odysseus geht, dann ziehe ich den des Homer vor.«

Damit hatte ich das Niveau unserer Unterhaltung etwas angehoben, und nun war ich neugierig auf Corsos Reaktion. Er setzte ein schiefes Lächeln auf, ohne durchblicken zu lassen, was er dachte, aber ich erinnerte mich an den Ausdruck seiner Augen, als ich aus Scaramouche zitiert hatte, und spürte, daß ich auf dem richtigen Weg war.

»Ich weiß, worauf Sie anspielen«, sagte er schließlich. »Ihre Ansichten sind bekannt und umstritten, Senor Balkan.«

»Meine Ansichten sind bekannt, weil ich dafür gesorgt habe, daß sie es werden. Und was die vermeintliche Publikumsverachtung Dumas’ betrifft, von der Sie soeben gesprochen haben, so wissen Sie vielleicht nicht, daß der Verfasser der Drei Musketiere während der Revolutionen von 1830 und 1848 in den Straßen kämpfte und Garibaldi Waffen beschafft hat, die er aus der eigenen Tasche bezahlte. Vergessen Sie nicht, daß Dumas’ Vater ein bekannter republikanischer General war. Dieser Mann strotzte vor Liebe zum Volk und zur Freiheit.«

»Obwohl er es mit der Wirklichkeitstreue nicht besonders genau nahm.«

»Das ist das Geringste. Wissen Sie, was er einmal geantwortet hat, als ihm vorgeworfen wurde, die Geschichte zu vergewaltigen? Sicher, ich vergewaltige sie. Aber ich mache ihr hübsche Bälger.«

Ich legte meinen Füllfederhalter aus der Hand, stand auf, öffnete einen der Bücherschränke, die ringsum die Wände meines Büros bedecken, und zog ein Buch mit dunklem Ledereinband heraus.

»Wie alle großen Fabulierer«, fügte ich hinzu, »erschuf Dumas Geschichten. Die Gräfin Dash, die ihn gut kannte, berichtet in ihren Memoiren, daß es ihm genügte, eine erfundene Anekdote zu erzählen, und schon war aus dieser Lüge eine glaubwürdige Geschichte geworden. Denken Sie nur an den Kardinal Richelieu. Er war der bedeutendste Mann seiner Zeit, aber seit er von Dumas >umgedeutet< worden ist, haben wir ein verzerrtes, unheimliches Bild von ihm: Er steht da wie ein niederträchtiger Schurke .«

Ich drehte mich, das Buch in der Hand, zu Corso um.

»Kennen Sie das? Das hat Gatien de Courtilz de Sandras geschrieben, ein Musketier, der Ende des 17. Jahrhunderts lebte. Es sind die Memoiren d’Artagnans und zwar des echten:

Charles de Batz-Castelmore, Graf von Artagnan. Ein Gascogner, der 1615 geboren wurde und in der Tat Musketier war; obwohl er nicht zur Zeit Richelieus gelebt hat, sondern zur Zeit Mazarins. Er starb 1673 während der Belagerung von Maastricht, als er - genau wie sein fiktiver Namensvetter - kurz davor stand, den Marschallstab zu erhalten. Wie Sie sehen, haben die Vergewaltigungen Alexandre Dumas’ wirklich prächtige Bälger hervorgebracht. Den unbekannten Gascogner aus Fleisch und Blut, dessen Name in der Geschichte untergetaucht war, hat der geniale Romancier in einen legendären Giganten verwandelt.«

Corso war sitzen geblieben und hörte mir zu. Ich reichte ihm das Buch, und er begann es behutsam durchzublättern. Langsam schlug er eine Seite nach der andern auf, indem er die Blätter immer nur am Rand anfaßte und dann sacht mit den Fingerkuppen darüberstrich. Ab und zu verweilte er bei einem Namen oder bei einem Kapitel. Die Augen hinter seinen Brillengläsern prüften rasch und sicher. Irgendwann hielt er inne, um den Titel und die dazugehörigen Daten auf seinem Block zu vermerken: Mémoires de M. d’Artagnan, G. de Courtilz, 1704, P. Rouge, 4 Bände, im Duodezformat, 4. Auflage. Dann schloß er das Buch, um mir einen langen Blick zuzuwerfen.

»Sie sagen es: Er war ein Schwindler.«

»Ja«, gab ich zu, während ich mich wieder setzte. »Aber genial. Wo andere sich darauf beschränkt hätten, plump abzuschreiben, hat er eine Romanwelt geschaffen, die heute noch begeistert. Der Mensch stiehlt nicht, er erobert, pflegte er zu sagen. Er macht aus jeder Provinz, die er einnimmt, einen festen Bestandteil seines Reiches: Er zwingt ihr seine Gesetze auf, er bevölkert sie mit Sujets und Gestalten und breitet seinen Geist über ihr aus. Was sonst ist literarisches Schaffen? Für Dumas stellte die französische Geschichte eine Goldgrube dar. Sein Trick war fabelhaft: den Rahmen respektieren - das Gemälde verändern, ungeniert die Schatztruhe plündern, die gefüllt und offen vor ihm stand ... Dumas verwandelt Hauptfiguren in Nebenfiguren, ruhmlose Komparsen in Protagonisten, und füllt ganze Seiten mit Ereignissen, die in der wirklichen Chronik gerade zwei Zeilen ihn Anspruch nehmen. Der Freundschaftsbund zwischen d’Artagnan und seinen Kameraden hat in Wahrheit nie existiert, schon deshalb nicht, weil sie sich untereinander gar nicht kannten. Es hat auch keinen Grafen de la Fère gegeben, oder besser gesagt, es gab viele, wenn auch keinen mit dem Namen Athos. Aber Athos existierte, er hieß Armande de Sillègue, Herr von Athos, und starb während eines Duells an einem Degenstich, bevor d’Artagnan den Musketieren des Königs beigetreten war. Aramis war Chevalier Henri de Aramitz und ab 1640 Mitglied der Musketiere, die von seinem Onkel befehligt wurden. Er zog sich nach Abschluß seiner Laufbahn mit Frau und vier Kindern auf sein Landgut zurück. Was Porthos betrifft .«

»Erzählen Sie mir nicht, es habe auch einen Porthos gegeben.«

»Doch, den hat es gegeben. Er hieß Isaac de Portau und muß Aramis oder Aramitz gekannt haben, denn er ist drei Jahre nach ihm, also 1643, Musketier geworden. Die Chronik berichtet, daß er sehr jung starb ... Wenn nicht an einer Krankheit, dann im Krieg oder wie Athos in einem Duell.«

Corso trommelte mit den Fingern auf den Memoiren von d’Artagnan und wackelte ein wenig mit dem Kopf. Er lächelte.

»Jetzt sagen Sie mir sicher gleich, es habe auch eine Milady existiert.«

»Genau. Aber die hieß nicht Anne de Breuil und war auch keine Milady de Winter. Mit einer Lilie war sie nicht gebrandmarkt, obwohl sie wirklich eine Agentin Richelieus war. Statt dessen hieß sie Gräfin von Carlisle und hat dem Herzog von Buckingham während eines Hofballs tatsächlich zwei Diamantnadeln gestohlen ... Machen Sie nicht so ein Gesicht! Das berichtet La Rochefoucauld in seinen Memoiren. Und La Rochefoucauld war ein ernst zu nehmender Mann!«

Corso sah mich starr an. Dabei war er keiner von denen, die sich leicht über etwas wundern, und schon gar nicht, wenn es um Bücher geht. Aber er zeigte sich beeindruckt. Später, als ich ihn besser kannte, habe ich mich gefragt, ob seine Verwunderung echt war oder nur vorgetäuscht. Heute, da alles vorbei ist, glaube ich, sicher zu sein: Ich war eine Informationsquelle mehr, und Corso ließ mir die Zügel schießen.

»Das ist alles sehr interessant«, sagte er.

»Replinger wird Ihnen noch viel mehr erzählen können, wenn Sie nach Paris gehen.« Ich betrachtete die Handschrift auf dem Tisch. »Ob das die Ausgaben für eine Reise lohnt, weiß ich allerdings nicht. Wieviel könnte dieses Kapitel auf dem Markt wert sein?«

Er kaute erneut an seinem Bleistift und verzog skeptisch das Gesicht.

»Nicht sehr viel. Aber darum geht es mir hier auch gar nicht.«

Ich lächelte traurig und verständnisvoll. Zu dem wenigen, was ich besitze, gehört ein Quijote von Ibarra und ein Volkswagen. Selbstverständlich hat mich das Auto mehr gekostet als das Buch.

»Ich weiß, was Sie meinen«, sagte ich freundschaftlich.

Corso machte eine Geste, die Resignation bedeuten konnte, und entblößte etwas seine Nagerzähne.

»Bis den Japanern van Gogh und Picasso zum Hals raushängen«, meinte er, »und sie alles in seltene Bücher investieren.«

Ich warf mich empört in meinen Bürosessel zurück.

»Gott steh uns bei, wenn es so weit kommen sollte.«

»Bestimmt schlimm für Sie«, er warf mir durch seine verbogene Brille hindurch einen ironischen Blick zu. »Ich gedenke jetzt schon, mich gesundzustoßen, Senor Balkan.«

Er verstaute den Block in seinem Mantel, während er sich erhob und seine Segeltuchtasche umhängte. Einen Moment lang irritierte mich auch jetzt sein Aussehen, so harmlos mit dieser Metallbrille, die ihm ständig von der Nase rutschte. Später erfuhr ich dann, daß er alleine lebte, zwischen eigenen und von Kunden bestellten Büchern, und daß er nicht nur ein bezahlter Jäger war, sondern auch Experte für Planspiele der napoleonischen Kriege, ohne weiteres in der Lage, auf einem Spielbrett aus dem Gedächtnis die Schlachtordnung vor Waterloo exakt nachzustellen: eine etwas seltsame Geschichte, die ich erst viel später einmal ganz in Erfahrung brachte. Ich muß zugeben, daß Corso, so wie ich ihn geschildert habe, nicht sehr sympathisch wirkt. Da ich mich bei meiner Erzählung aber strikt an die Tatsachen halten möchte, so sei hinzugefügt, daß seinem ungeschickten Auftreten, dem er - ohne daß ich Ihnen sagen könnte wie - je nach Bedarf etwas Aggressives oder Hilfloses, Naives oder Zynisches geben konnte, genau das anhaftete, was die Frauen als interessant und die Männer als sympathisch bezeichnen. Ein positiver Eindruck, der sich verflüchtigt, sobald wir auf die Hosentasche klopfen und feststellen, daß man uns soeben den Geldbeutel gestohlen hat.

Corso packte das Manuskript wieder ein, und ich begleitete ihn zur Wohnungstür. Im Flur, wo die Porträts von Stendhal, Joseph Conrad und Valle-Inclan finster auf die scheußliche Lithographie hinausblicken, die auf Beschluß der Hausbewohner und gegen meine Stimme vor ein paar Monaten im Treppenhaus aufgehängt worden war, blieb er stehen, um mir die Hand zu schütteln.

Erst in diesem Moment fand ich den Mut, mit meiner Frage herauszurücken: »Ich muß Ihnen gestehen, daß ich gerne wüßte, wo Sie das Manuskript herhaben. Sie haben mich neugierig gemacht.«

Er zögerte, bevor er etwas erwiderte. Zweifellos wägte er das Pro und Kontra einer Antwort ab. Aber ich hatte ihn freundlich empfangen, und er stand in meiner Schuld. Außerdem mußte er womöglich noch einmal auf mich zurückkommen, so daß ihm keine andere Wahl blieb.

»Vielleicht kennen Sie ihn«, erwiderte er schließlich. »Mein Kunde hat es einem gewissen Taillefer abgekauft.«

Ich erlaubte mir, ein überraschtes Gesicht zu machen, freilich ohne zu übertreiben.

»Enrique Taillefer? Der Verleger?«

Sein Blick schweifte durch die Diele, schließlich bewegte er einmal den Kopf, von oben nach unten. »Genau der.«

Wir schwiegen beide. Corso zuckte die Schultern, und ich wußte sehr gut, warum. Der Grund dafür stand im Nachrichtenteil sämtlicher Tageszeitungen: Enrique Taillefer war seit einer Woche tot. Man hatte ihn erhängt im Wohnzimmer seines Appartements gefunden: den Gürtel seines seidenen Morgenmantels um den Hals, die Füße im Leeren baumelnd, über einem aufgeschlagenen Buch und den Scherben einer Blumenvase.

Einige Zeit später, als alles vorbei war, erklärte sich Corso bereit, mir den Rest der Geschichte zu erzählen. So kann ich jetzt ziemlich genau gewisse Einzelheiten rekonstruieren, obwohl ich sie nicht persönlich erlebt habe: die Verkettung von Umständen, die zu dem bitteren Ende führten, und die Auflösung des Rätsels um den Club Dumas. Dank der Hinweise des Bücherjägers kann ich in dieser Geschichte den Doktor Watson spielen und Ihnen erzählen, daß die folgende Szene eine Stunde nach unserer Begegnung stattfand, und zwar in Makarovas Bar.

Flavio La Ponte schüttelte sich das Wasser vom Mantel, stützte neben Corso die Ellbogen auf den Tresen und bestellte sich ein Glas Bier, während er langsam wieder Atem schöpfte. Dann sah er grimmig und zufrieden auf die Straße hinaus, als habe er sie unter dem Feuer von Heckenschützen überquert. Es schüttete sintflutartig.

»Die Firma >Armengol und Söhne, Buchantiquariat und Bibliographische Kuriositäten will dich verklagen«, sagte er. Bierschaum lag auf seinem lockigen, blonden Bart. »Ich habe gerade mit dem Anwalt telefoniert.«

»Warum?« fragte Corso.

»Du sollst eine arme alte Frau betrogen und außerdem noch ihre Bibliothek geplündert haben. Sie schwören, die sei ihnen versprochen gewesen.«

»Dann hätten sie eben früher aufstehen müssen als ich.«

»Das habe ich auch gesagt, aber sie schäumen vor Wut. Als sie den Posten abholen wollten, fehlten bereits der Persiles von Cervantes und der berühmte Fuero Real de Castilla, das Großbuch der rechtlichen Satzungen des Königreichs Kastilien. Außerdem hast du den Rest auf einen Preis geschätzt, der weit über dem wahren Wert liegt. Jetzt weigert sich die Besit-zerin zu verkaufen. Sie verlangt das Doppelte von dem, was sie ihr bieten.« Er trank einen Schluck Bier, während er vergnügt und komplizenhaft mit einem Auge zwinkerte. »Eine Bibliothek mit Beschlag belegen, sagt man zu diesem hübschen Manöver.«

»Ich weiß, wie man das nennt.« Corso entblößte seinen Eckzahn in hämischem Grinsen. »Und Armengol und Söhne wissen das auch.«

»So gemein hättest du nicht sein dürfen«, stellte La Ponte objektiv fest. »Aber am meisten schmerzt sie der Fuero Real. Sie empfinden es als Schlag unter die Gürtellinie, daß du ihn einfach mitgenommen hast.«

»Hätte ich ihn etwa dort lassen sollen? Eine lateinische Glosse von Diaz de Montalvo, ohne Druckermarke, aber mit Sicherheit von Alonso del Puerto in Sevilla herausgegeben, möglicherweise 1482.« Er rückte sich mit dem Zeigefinger die Brille zurecht, um seinen Freund anzusehen. »Wie findest du das?«

»Ich finde es toll. Aber die Armengols sind nervös.«

»Dann sollen sie Kamillentee trinken.«

Es war Mittag, und die Leute nahmen ihren Aperitif zu sich. Am Tresen war kaum Platz, und sie drängten sich Schulter an Schulter, inmitten von Zigarettenrauch und Stimmenlärm, darauf bedacht, mit ihren Ellbogen die Schaumpfützen auf der Theke zu vermeiden.

»Angeblich solle es sich bei dem Persiles um eine Erstausgabe handeln«, fügte La Ponte hinzu. »Einband von Traut-Bauzonnet.«

Corso schüttelte verneinend den Kopf.

»Von Hardy. In Saffianleder.«

»Noch besser. Jedenfalls habe ich geschworen, daß ich nichts mit der Sache zu tun habe. Du weißt ja, daß ich gegen Prozesse allergisch bin.« »Gegen deine dreißig Prozent aber nicht.«

Der andere hob würdevoll die Hand.

»Moment mal. Hier bringst du was durcheinander, Corso. Das eine ist die edle Freundschaft, die uns verbindet. Etwas ganz anderes das Brot, das ich für meine Kinder verdiene.«

»Du hast doch gar keine Kinder!«

La Ponte grinste.

»Laß mir noch ein bißchen Zeit. Ich bin ja noch jung.«

La Ponte sah sympathisch aus, etwas klein, eitel und sehr gepflegt. Er strich sich mit der Hand das Haar über seine beginnende Scheitelglatze und überprüfte das Ergebnis im Spiegel hinter der Bar. Dann suchte er seine Umgebung mit professionellem Blick nach einer weiblichen Präsenz ab. Auf solche Dinge legte er Wert, ebenso darauf, beim Sprechen kurze Sätze zu bilden. Sein Vater, ein hochgebildeter Buchhändler, hatte ihm das Schreiben beigebracht, indem er La Ponte Texte von Azorin diktierte. Nur wenige erinnerten sich noch an Azorin, aber La Ponte fuhr fort, wie er zu konstruieren. Mit vielen Punkten und ohne Absätze. Das gab ihm eine gewisse Redesicherheit, wenn er im Hinterzimmer seines Buchladens in der Calle Mayor, dort, wo er die Klassiker der Erotik aufbewahrte, Kundinnen verführen wollte.

»Abgesehen davon«, nahm er den Faden wieder auf, »habe ich mit Armengol und Söhnen noch ein paar delikate Geschäfte ausstehen. Und zwar ziemlich rentabel.«

»Mit mir auch«, bemerkte Corso über sein Bier hinweg. »Du bist der einzige arme Buchhändler, mit dem ich zusammenarbeite. Und diese Exemplare wirst du verkaufen.«

»Also gut«, lenkte La Ponte gelassen ein. »Du kennst mich ja: praktisch, pragmatisch, verworfen.«

»Eben.«

»Stell dir mich in einem Western vor. Für einen Freund würde ich höchstens einen Streifschuß riskieren.«

»Allerhöchstens«, nickte Corso.

»Aber ist ja auch egal.« Er sah sich zerstreut um. »Ich habe schon einen Käufer für den Persiles. «

»Dann zahl mir noch ein Glas. Und setz es auf die Rechnung!«

Sie waren alte Freunde. Sie mochten beide Bier mit viel Schaum und Bols Gin in dunklen Tonflaschen; vor allem jedoch antiquarische Bücher und die altmodischen Versteigerungen in der Altstadt von Madrid. Kennengelernt hatten sie sich vor vielen Jahren, als Corso im Auftrag eines Kunden Buchhandlungen durchstöberte, die auf spanische Autoren spezialisiert waren. Er suchte damals eine sagenumwobene Celestina, die einem Zitat zufolge noch älter war als die bekannte Ausgabe aus dem Jahr 1499. La Ponte hatte dieses Buch noch nie besessen, ja nicht einmal davon gehört. Dafür besaß er aber eine Ausgabe des Lexikons der bibliographischen Raritäten und Erfindungen von Julio Ollero, in dem es erwähnt wurde. Beim Plaudern über Bücher entdeckten sie eine gewisse Seelenverwandtschaft, die besiegelt worden war, nachdem La Ponte seinen Laden verriegelt hatte. Beide gingen in Makarovas Bar, um zu leeren, was es dort zu leeren gab, während sie Sammelbildchen von Melville austauschten und Flavio La Ponte von seiner Kindheit erzählte, die er praktisch an Bord der Pequod verbracht hatte, von kleinen Abstechern mit Azorin einmal abgesehen. »Nenn mich Ishmael«, sagte er, nachdem er den Pegel der dritten Bols-Flasche auf Null gedrückt hatte. Und Corso nannte ihn Ishmael, und nicht nur das, ihm zu Ehren zitierte er auch noch aus dem Gedächtnis die Episode, in der beschrieben wird, wie Ahab seine Harpunenspitze schmiedet:

So wurden denn drei Einschnitte gemacht und das Eisen des

Weißen Wals im Blut der Heiden abgelöscht.

Das wurde gebührlich begossen, so gebührlich, daß La Ponte sogar aufhörte, die Mädchen anzugaffen, um Corso ewige Freundschaft zu schwören. Im Grunde war er - trotz seines militanten Zynismus und trotz seiner Geschäftemacherei - ein naiver Mensch, und daher merkte er nicht, daß sein neuer Freund mit der verbogenen Brille damals ein subtiles Flankenmanöver in die Wege geleitet hatte. Beim Überfliegen von La Pontes Regalen waren ihm ein paar Titel aufgefallen, über die er später einmal zu verhandeln gedachte. Trotzdem stand eindeutig fest, daß La Ponte mit seinem lockigen, blonden Bärtchen, den sanften Augen des Vortoppmanns Billy Budd und mit den Träumereien eines frustrierten Walfängers Corsos Sympathie geweckt hatte. La Ponte war sogar in der Lage, sämtliche Besatzungsmitglieder der Pequod aufzuzählen -»Ahab, Stubb, Starbuck, Flask, Perth, Parsi, Quiqueg, Taschti-go, Dagu ...« - sowie die Namen aller in Moby Dick vorkommenden Schiffe - »Goney, Town-Ho, Jéroboam, Jungfrau, Bouton de Rose, Soltero, Del eite, Raquel ...« Und außerdem wußte er genau, was der graue Amber war, und bestand somit die schwierigste aller Prüfungen. Sie sprachen über Bücher und Wale, und so wurde schließlich in jener Nacht die Bruderschaft der Harpuniers von Nantucket gegründet, mit Flavio La Ponte als Generalsekretär, Lucas Corso als Schatzmeister und mit beiden zugleich als einzigen Mitgliedern unter der toleranten Patenschaft Makarovas, die sich weigerte, die letzte Runde zu kassieren, um mit ihnen eine Extraflasche Gin zu teilen.

»Ich fahre nach Paris«, sagte Corso, während er im Spiegel eine dicke Frau beobachtete, die alle fünfzehn Sekunden eine Münze in den Schlitz des Spielautomaten steckte, als ob das Gedudel des Apparats und die vorbeisausenden Bildchen mit ihren Farben, Früchten und Glocken sie bis zum Jüngsten Tag dort festhalten würden, hypnotisiert und reglos. Nur ihre Hand drückte auf die Knöpfe des Kastens. »Um mich mit deinem Vin d’Anjou zu beschäftigen.«

Er sah, wie sein Freund die Nase rümpfte und ihn aus den Augenwinkeln heraus betrachtete. Paris, das bedeutete Sonderausgaben und Komplikationen. La Ponte war ein bescheidener Buchhändler und geizig.

»Du weißt, daß ich mir das nicht erlauben kann.«

Corso leerte langsam sein Glas.

»Doch, das kannst du.« Er zog ein paar Münzen aus der Tasche, um die Runde zu bezahlen. »Ich habe dort nämlich noch ein anderes Geschäft zu erledigen.«

»Ein anderes Geschäft«, wiederholte La Ponte und sah ihn interessiert an. Makarova stellte zwei weitere Gläser Bier auf den Tresen. Sie war groß, blond, um die Vierzig, mit kurzem Haar und Ring in einem Ohr - ein Andenken an die Zeit, in der sie an Bord eines russischen Fischkutters herumgeschippert war. Sie trug eine enge Hose und ein Hemd, dessen Ärmel bis zu den Oberarmen aufgekrempelt waren, und ihr kräftig ausgebildeter Bizeps war nicht das einzig Maskuline an ihr. Sie hatte ständig eine qualmende Zigarette im Mundwinkel hängen. Mit ihren baltischen Gesichtszügen und ihren burschikosen Bewegungen erinnerte sie an einen Schlossergehilfen aus irgendeiner Leningrader Kugellagerfabrik.

»Ich habe das Buch gelesen«, sagte sie zu Corso. Beim Sprechen brach die Asche ihrer Zigarette ab und fiel auf ihr feuchtes Hemd. »Diese Nutte Bovary. Arme Idiotin«, stellte sie mit stark gerolltem »r« fest.

»Freut mich, daß du den Kern der Sache erfaßt hast.«

Makarova wischte mit einem Lappen über den Tresen. Am andern Ende der Theke ließ Zizi die Kasse klingeln und sah herüber. Zizi war das Gegenteil von Makarova: viel jünger, klein und sehr eifersüchtig. Manchmal gingen sie, kurz vor der Sperrstunde, im Vollrausch aufeinander los und prügelten sich vor den Augen der letzten Stammgäste. Einmal war Zizi nach so einem Krach mit blauem Auge davongerannt. Makarovas Tränen waren, blub-blub, in die Biergläser gefallen, bis Zizi nach drei Tagen wieder zurückkam. In dieser Nacht schlossen sie früher, und man sah sie Arm in Arm weggehen und sich unter den Häuserportalen küssen. Wie zwei junge Verliebte.

»Er geht nach Paris.« La Ponte deutete mit dem Kopf auf Corso. »Um sich ein paar Asse aus dem Ärmel zu ziehen.«

Makarova räumte die leeren Gläser ab, während sie Corso durch den Rauch seiner Zigarette hindurch ansah.

»Der hat immer irgendwo was am Kochen«, sagte sie guttural und gelassen. Danach stellte sie die Gläser ins Spülbecken und wandte sich - ihre quadratischen Schultern wiegend - einem anderen Kunden zu. Corso war das einzige Exemplar von Mann, das ihrer Verachtung fürs andere Geschlecht entging, und das pflegte sie ausdrücklich zu betonen, wenn sie ihm ein Glas spendierte. Selbst Zizi betrachtete ihn mit einer gewissen Neutralität. Als Makarova einmal festgenommen worden war, weil sie auf einer Demonstration von Schwulen und Lesben einen Polizisten zusammengeschlagen hatte, verbrachte Zizi die ganze Nacht auf einer Bank im Kommissariat. Corso leistete ihr mit belegten Brötchen und einer Flasche Gin Gesellschaft, nachdem er seine Kontakte zur Polizei hatte spielen lassen, um die Wogen ein wenig zu glätten.

All das machte La Ponte absurderweise eifersüchtig.

»Warum Paris?« fragte er, wenn auch geistesabwesend.

Sein linker Ellbogen war soeben in etwas herrlich Weichem versunken. Er schien hocherfreut, als er sah, daß sich eine junge Blondine mit riesigem Busen neben ihn an den Tresen gestellt hatte.

Corso nahm einen Schluck Bier.

»Ich fahre auch nach Sintra, nach Portugal.« Er beobachtete immer noch die Dicke an dem Spielautomaten. Sie hatte ihr ganzes Kleingeld in der Maschine gelassen und reichte Zizi soeben einen Schein, um ihn sich wechseln zu lassen.

»Wegen einer Sache für Varo Borja.«

Er hörte, wie sein Freund durch die Zähne pfiff: Varo Borja, der bedeutendste Antiquar des Landes. Sein Katalog war dünn, aber erlesen, und außerdem galt er als bibliophiler Sammler, der keine Ausgaben scheute. Le Ponte verlangte beeindruckt nach mehr Bier und Informationen. Er war nun aufmerksam wie ein Raubvogel, so war es jedesmal, wenn er das Wort »Buch« hörte. Mochte er auch feige und geizig sein, Neid gehörte nicht zu seinen Eigenschaften, außer was schöne Frauen betraf, die seinen Jagdtrieb weckten. Beruflich empfand er ehrlichen Respekt vor der Arbeit und Kundschaft seines Freundes, abgesehen davon, daß er ihm bei geringem eigenem Risiko zu guten Geschäften verhalf, was ihn natürlich freute.

»Hast du schon mal was von den Neun Pforten gehört?«

Der Buchhändler kramte gerade umständlich in seinen Taschen, um Corso auch diese Runde bezahlen zu lassen. Drauf und dran, sich zu seiner opulenten Nachbarin umzudrehen und sie eingehender zu studieren, schien er mit einem Schlag alles vergessen zu haben und sperrte den Mund auf.

»Erzähl mir nicht, daß Varo Borja dieses Buch will ...«

Corso legte sein letztes Kleingeld auf die Theke. Makarova brachte noch zwei Gläser.

»Er besitzt es bereits seit längerer Zeit. Und er hat ein Vermögen dafür bezahlt.«

»Mit Sicherheit. Angeblich gibt es nur noch drei oder vier Exemplare davon.«

»Drei«, präzisierte Corso. Eines befand sich in Sintra, in der Sammlung Fargas, ein anderes in der Stiftung Ungern in Paris, und das dritte hatte Varo Borja erworben, als die Terral-Coy-Bibliothek in Madrid versteigert worden war. La Ponte kraulte sich interessiert den lockigen Bart. Von Fargas, dem portugiesischen Bibliophilen, hatte er natürlich schon gehört. Und was diese Baronin Ungern betraf, so war das doch die verrückte Alte, die mit ihren Büchern über Okkultismus und Dämonologie zur Millionärin geworden war. Ihr letzter Renner, Die nackte Isis, hatte die Verkaufszahlen der KaufhausBuchabteilungen in die Höhe schnellen lassen.

»Ich begreife nur nicht«, schloß La Ponte, »was du damit zu tun hast.«

»Kennst du die Geschichte dieses Buches?«

»Ziemlich oberflächlich«, gab der andere zu. Corso tauchte einen Finger in den Schaum seines Biers und begann auf der Marmortheke herumzumalen.

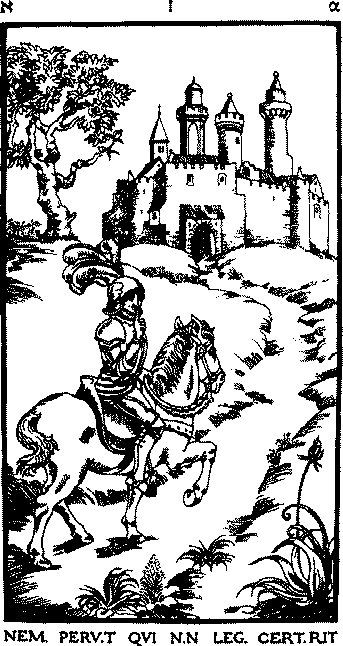

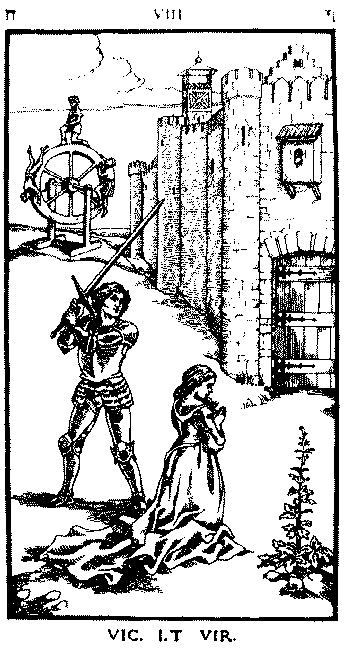

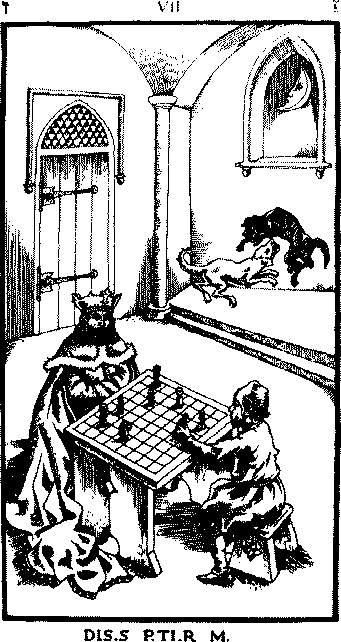

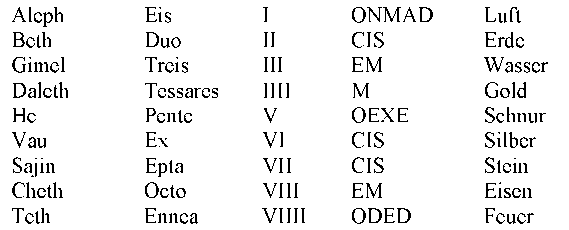

»Mitte des 17. Jahrhunderts. Schauplatz: Venedig. Hauptdarsteller ein Buchdrucker namens Aristide Torchia, der auf die Idee verfällt, das sogenannte Buch der neun Pforten ins Reich der Schatten herauszugeben, eine Art Anleitung zur Beschwörung des Teufels ... Die Zeiten sind schlecht für solche Schriften: Torchia wird schon bald der Inquisition ausgeliefert. Anklagepunkte: Teufelskünste und damit zusammenhängende Verbrechen. Erschwerend kam hinzu, daß er angeblich auch neun Abbildungen aus dem berühmten Delomelanicon reproduziert hat, also aus dem Klassiker der Schwarzen Magie, und der ist - so will es die Überlieferung - von Luzifer in Person verfaßt worden.«

Auf der andern Seite des Schanktischs rückte Makarova näher und hörte aufmerksam zu, während sie sich die Hände an ihrem Hemd abtrocknete. La Ponte, der gerade sein Glas zum Mund führte, hielt inne: »Was ist mit der Auflage passiert?«

»Das kannst du dir denken: Sie haben einen prächtigen Scheiterhaufen daraus gemacht.« Corso schnitt eine Grimasse. Er schien es ernsthaft zu bedauern, das nicht miterlebt zu haben. »Angeblich hörten die Leute aus den Flammen den Teufel schreien.«

Makarova stemmte ihre Ellbogen in die Schaumkrakeleien neben den Zapfhähnen und gab ein skeptisches Brummen von sich. Ihr blondes, nordisches und viriles Selbstverständnis war unvereinbar mit südländischem Aberglauben und Gemunkel. La Ponte, für diese Dinge anfälliger, tauchte die Nase in sein Bier.

»Wen man mit Sicherheit schreien hörte, das war vermutlich der Buchdrucker.«

»Das glaube ich auch.«

La Ponte erschauerte allein bei dem Gedanken.

»Foltern«, fuhr Corso fort, »war für die Inquisitoren bekanntlich berufliche Ehrensache, wenn es um die Schwarzen Künste ging, und so hat der Buchdrucker schließlich zwischen seinen Schreien gestanden, daß es noch ein Buch gab, ein einziges. Irgendwo versteckt. Danach hat er den Mund geschlossen und nicht wieder aufgemacht, bis sie ihn bei lebendigem Leib verbrannten. Und auch dann hat er nur >Au< gesagt.«

Makarova setzte ein verächtliches Lächeln auf, das dem Andenken des Buchdruckers Torchia galt, vielleicht aber auch seinen Folterknechten, die es nicht geschafft hatten, ihm das letzte Geheimnis zu entreißen. La Ponte runzelte die Stirn.

»Du sagst, daß nur ein Buch übriggeblieben ist«, wandte er ein. »Vorher hast du aber von drei bekannten Exemplaren gesprochen.«

Corso hatte seine Brille abgenommen und hielt die Gläser gegen das Licht, um zu sehen, ob sie schmutzig waren.

»Genau da liegt der Hase im Pfeffer«, meinte er. »Die Bücher sind im Verlauf von Kriegen, nach Diebstählen und Bränden auf- und untergetaucht. Heute weiß man nicht mehr, welches das echte ist.«

»Vielleicht sind alle gefälscht«, warf Makarova ein, die einen gesunden Menschenverstand besaß.

»Vielleicht. Und diesen Zweifel muß ich klären. Ich soll herausfinden, ob Varo Borja das Original besitzt oder ob sie ihn reingelegt haben. Deswegen fahre ich nach Sintra und Paris.« Er setzte seine Brille wieder auf und sah La Ponte an. »Nebenbei will ich mich auch mit deinem Dumas-Manuskript befassen.«

Der Buchhändler nickte nachdenklich, während er im Spiegel hinter dem Tresen immer noch das Mädchen mit dem großen Busen fixierte.

»Ist es da nicht übertrieben, daß du deine Zeit mit den Drei Musketieren vergeudest?«

»Übertrieben?« Makarova ließ ihre Neutralität fallen und zeigte sich ernsthaft beleidigt. »Das ist der beste Roman, den ich je gelesen habe!«

Sie schlug zur Betonung mit der flachen Hand auf die Theke und massierte sich dann drohend die Muskeln ihrer nackten Unterarme. >Das hätte Boris Balkan gerne gehörte dachte Corso. Auf Makarovas persönlicher Bestsellerliste, an der er selbst als Literaturberater mitwirkte, teilte sich Dumas’ Roman den ersten Rang mit Krieg und Frieden, Richard Adams’ Watership down oder Carol von Patricia Highsmith. Das nur als Beispiel.

»Du kannst dich beruhigen«, sagte er zu La Ponte. »Die Reisespesen setze ich Varo Borja auf die Rechnung ... Obwohl ich eigentlich glaube, daß dein Vin d’Anjou echt ist. Warum hätte jemand so etwas fälschen sollen?«

»Es gibt Leute für alles«, stellte Makarova in ihrer unendlichen Weisheit fest.

La Ponte teilte Corsos Meinung, in diesem Fall wäre eine Manipulation unsinnig gewesen. Außerdem hatte ihm der verstorbene Taillefer die Echtheit des Manuskripts garantiert, eigenhändig von Alexandre Dumas verfaßt. Und auf Taillefer war Verlaß.

»Ich habe ihm laufend alte Zeitungsromane angeschleppt; er hat sie alle gekauft.« La Ponte trank einen Schluck und ließ über den Rand seines Glases hinweg ein Kichern vernehmen. »Eine gute Gelegenheit, mir die Beine seiner Frau anzugucken. Tolle Blondine. Spektakulär. Jedenfalls sehe ich eines Tages, wie er eine Schublade öffnet und den Vin d’Anjou auf den Tisch legt. >Das gehört Ihnen<, sagt er, völlig unerwartet, >wenn Sie ein Gutachten besorgen und das Manuskript dann zum Verkauf anbieten, aber es muß schnell gehen.<«

In einiger Entfernung bemühte sich ein Gast schon eine ganze Weile darum, bei der Makarova einen alkoholfreien Bitter zu bestellen, aber sie rührte sich nicht vorn Fleck, blieb am Tresen stehen, die brennende Zigarette im Mund, die Augen des Rauches wegen zusammengekniffen, und hörte gespannt zu.

»Ist das alles?« fragte Corso.

La Ponte machte eine vage Geste. »Mehr oder weniger. Ich habe versucht, ihn davon abzubringen, weil ich ja wußte, wie er an solchen Sachen hängt. Er gehörte zu den Typen, die für eine Rarität ihre Seele verkaufen würden, aber er war nicht umzustimmen. >Wenn Sie es nicht machen, dann macht es ein anderen, hat er gesagt. Damit traf er mich natürlich an meiner empfindlichsten Stelle. Geschäftlich, meine ich.«

»Die Erläuterung war überflüssig«, präzisierte Corso. »Andere empfindliche Stellen kenne ich nicht an dir.«

La Ponte suchte in den bleigrauen Augen Makarovas nach etwas menschlicher Wärme, aber dort herrschte ungefähr dieselbe Wärme wie um drei Uhr morgens in einem norwegischen Fjord.

»Wie schön ist es doch, geliebt zu werden«, sagte er schließlich, verdrossen und bissig.

Der Typ, der einen Bitter bestellen wollte, schien wirklich Durst zu haben, denn er versuchte es immer noch. Makarova schielte zu ihm hinüber, ohne ihre Haltung zu ändern, und riet ihm, eine andere Bar zu suchen, bevor er sich hier ein blaues Auge holte. Nach kurzem Nachdenken schien er den Kern ihrer Botschaft erfaßt zu haben und zog ab.

»Enrique Taillefer war ein seltsamer Mensch.« La Ponte strich sich zum wiederholten Mal das Haar über seine beginnende Scheitelglatze, ohne die üppige Blondine im Spiegel auch nur eine Sekunde aus den Augen zu verlieren. »Er wollte unbedingt, daß ich den Verkauf des Manuskripts an die große Glocke hänge.« Dann senkte er die Stimme, um die Blondine nicht unnötig neugierig zu machen. »>Da wird jemand eine schöne Überraschung erleben<, hat er in sehr geheimnisvollem Ton zu mir gesagt. Und dabei hat er mit dem Auge gezwinkert, wie jemand, der einen tollen Streich plant. Vier Tage später war er tot.«

»Tot«, wieder holte Makarova guttural. Sie schien dieses Wort richtig auszukosten.

»Selbstmord«, erklärte Corso, aber Makarova zuckte mit den Achseln, als wäre zwischen Mord und Selbstmord kein großer Unterschied. Schließlich gab es ein fragwürdiges Manuskript und einen sicheren Toten, und das genügte für eine Intrige. La Ponte zog bei dem Wort Selbstmord auch ein finsteres Gesicht.

»Angeblich.«

»Du wirkst nicht sehr überzeugt.«

»Ich bin auch nicht überzeugt. Diese Geschichte kommt mir sehr merkwürdig vor.« Er runzelte erneut die Stirn und vergaß den Spiegel. »Da ist etwas faul dran.«

»Hat Taillefer dir nie erzählt, wie er zu dem Manuskript gekommen ist?«

»Anfangs habe ich ihn nicht danach gefragt. Und hinterher war es zu spät.«

»Hast du mit der Witwe gesprochen?«

Bei dieser Frage hellte sich die Miene des Buchhändlers auf. Jetzt grinste er von einem Ohr zum andern.

»Das überlasse ich dir«, sagte er im Ton eines Zauberkünstlers, der einen beinahe vergessenen, fabelhaften Trick aus dem Zylinder zieht. »So kassierst du in Naturalien. Ich kann dir nicht einmal den zehnten Teil dessen bieten, was du Borja für sein Buch mit den neun Tricks abknöpfst.«

»Dasselbe werde ich mit dir machen, wenn du einmal einen Audubon gefunden hast und zum Millionär geworden bist. Im Augenblick beschränke ich mich lediglich darauf, dir mein Honorar zu stunden.«

La Ponte zeigte sich wieder gekränkt. >Für einen Zyniker seiner Größenordnung ist er ziemlich sensibel<, dachte Corso, >dabei sind wir erst beim Aperitif.< »Ich denke, das machst du aus Freundschaft«, protestierte der Buchhändler. »Du weißt schon, was ich meine: unser Club, die Harpuniere von Nantuk-ket ..Da bläst er und so.«

»Freundschaft . « Corso sah sich um, als warte er darauf, daß ihm irgend jemand dieses Wort erklärte. »Die Kneipen und Friedhöfe sind voll von unzertrennlichen Freunden.«

»Auf welcher Seite steht du eigentlich, Mistkerl?«

»Auf seiner Seite«, seufzte Makarova. »Corso steht immer auf seiner eigenen Seite.«

La Ponte stellte bedauernd fest, daß das großbusige Mädchen am Arm eines eleganten Angebers das Lokal verließ. Corso beobachtete immer noch die Dicke an dem Spielautomaten. Als auch ihre letzte Münze geschluckt war, blieb sie mit hängenden Armen vor der Maschine stehen, ratlos und leer. Ein großer, dunkelhaariger Mann löste sie an den Hebeln und Knöpfen ab. Er hatte einen dichten schwarzen Schnurrbart und eine Narbe im Gesicht. Sein Aussehen weckte in Corso eine vertraute Erinnerung, flüchtig, verschwommen, ohne Gestalt anzunehmen. Zur Verzweiflung der dicken Frau spuckte der Apparat jetzt mit großem Getöse einen Schwall von Münzen aus.

Makarova lud Corso zu einem letzten Bier ein, und La Ponte mußte seines diesmal selbst bezahlen.

II. Die Hand des Toten

Milady lächelte, und d’Artagnan fühlte, daß er für dieses

Lächeln blindlings in sein Verderben rennen würde.

A. Dumas, Die drei Musketiere

Es gibt natürlich Witwen, die untröstlich sind, aber es gibt auch Witwen, die ein erwachsener Mann mit dem größten Vergnügen trösten würde. Liana Taillefer gehörte zweifelsohne zur zweiten Kategorie. Sie war groß, blond, hellhäutig und sehr träge in ihren Bewegungen: die Art von Frau, die eine Zigarette herauszieht und eine Ewigkeit verstreichen läßt, bevor sie den ersten Rauch ausbläst. Und die gelassene Selbstsicherheit, mit der sie ihrem männlichen Gegenüber dabei in die Augen sah, erwuchs ihr aus einer gewissen Ähnlichkeit mit Kim Novak, aus ihren - beinahe übertrieben - großzügigen Körpermaßen sowie aus einem Bankkonto, über das sie als Universalerbin des verstorbenen Verlegers Taillefer verfügte und für das die Bezeichnung »solvent« nur eine schüchterne Untertreibung war. Kaum zu glauben, was für eine Unmenge Geld sich mit der Herausgabe von Kochbüchern verdienen läßt. Die tausend besten Dessert-Rezepte aus der Mancha, zum Beispiel. Oder der Klassiker: Geheimnisse am Grill, fünfzehnte Auflage, bereits wieder vergriffen.

Ihre Wohnung befand sich in einem alten Palacio des Marqués de los Alumbres, der in Luxusappartements umgewandelt worden war. Was die Innenausstattung betraf, so mußte der Geschmack der Eigentümer vor allem von viel Geld und wenig Zeit beeinflußt worden sein. Nur so ließ sich erklären, daß in derselben Vitrine, nebeneinander, Porzellan aus Lladro - ein kleines Mädchen mit Ente, wie Lucas Corso leidenschaftslos feststellte - und Meißener Hirtenfigürchen ausgestellt waren, für die irgendein schlauer Antiquitätenhändler den verblichenen Enrique Taillefer oder seine Ehegattin vermutlich tüchtig zur Ader gelassen hatte. Natürlich gab es auch einen Biedermeier-Sekretär und einen Steinway-Flügel, vor dem ein hundsteurer Orientteppich lag; des weiteren ein riesiges und sehr bequem wirkendes weißes Ledersofa. Auf ihm überkreuzte in diesem Augenblick Liana Taillefer ihre außergewöhnlich wohlgeformten Beine, die der enge schwarze Trauerrock ins rechte Licht rückte. Da sie saß, endete er knapp oberhalb ihrer Knie und ließ sinnliche Kurven erahnen, stromaufwärts, wo es dem Schatten und dem Mysterium entgegenging, wie sich Lucas Corso bei der Erinnerung an diese Szene später ausdrük-ken sollte. Hier sei betont, daß seine Bemerkung durchaus ernst zu nehmen war, denn bei Corso handelte es sich nur scheinbar um einen jener verschrobenen Typen, bei denen man sich denkt, sie leben mit einer alten Mutter zusammen, die Socken strickt und ihrem Sohn am Sonntag eine Tasse heiße Schokolade ans Bett bringt; ein Sohn, wie man ihn manchmal in Filmen hinter einem Sarg hergehen sieht, unter strömendem Regen, mit geröteten Augen und trostlos »Mama« murmelnd, wie eine hilflose Waise. In Wirklichkeit war Corso in seinem ganzen Leben nie hilflos gewesen, und von einer Mutter war auch nie die Rede. Jeder, der ihn näher kennenlernte, fragte sich früher oder später, ob er wohl jemals eine Mutter gehabt hatte.

»Es tut mir leid, Sie in einem so ungelegenen Moment belästigen zu müssen«, sagte Corso. Er hatte der Witwe gegenüber Platz genommen, im Mantel, die Segeltuchtasche auf den Knien. Steif saß er auf der Kante eines Sessels, während Liana Taillefers Augen - stahlblau, groß und kalt - ihn von oben bis unten musterten, bemüht, ihn irgendeiner ihr bekannten Spezies von Mann zuzuordnen. Corso war sich der Situation bewußt und unterwarf sich bereitwillig ihrer Prüfung, ohne zu versuchen, einen bestimmten Eindruck zu erzielen. Er kannte die Prozedur, und in diesem Moment wurden seine Aktien an der Wertbörse der Witwe Taillefer eher niedrig notiert. Das reduzierte das Interesse an ihm auf eine Art herablassender Neugierde nach zehnminütiger Wartezeit und vorausgegangenem Scharmützel mit einem Dienstmädchen, das ihn für einen Hausierer gehalten und beinahe zur Tür hinausgeworfen hätte. Nun schielte die Witwe jedoch bereits ab und zu auf den Aktenordner, den Corso aus seiner Segeltuchtasche gezogen hatte, und der Wind begann sich zu drehen. Was Corso betraf, so bemühte er sich, Liana Taillefers Blick durch seine verbogene Brille hindurch standzuhalten, wobei er peinlich die tosende Meerenge mied - Skylla und Charybdis: Corso war Humanist -, die Beine im Süden, und den Busen im Norden, den er nach längerem Überlegen junonisch nannte - junonisch war das richtige Wort, sagte er sich mit Blick auf das, was den schwarzen Angorapullover geradezu furchterregend wölbte.

»Es wäre mir eine große Hilfe«, murmelte er schließlich, »wenn Sie mir sagen könnten, ob Sie etwas von der Existenz dieses Dokuments wußten.«

Er reichte ihr den Ordner und streifte dabei ungewollt ihre Finger mit den langen, blutrot lackierten Nägeln. Vielleicht streiften die Finger aber auch ihn. Wie dem auch sei, dieser leichte Kontakt deutete jedenfalls an, daß Corsos Aktien im Steigen waren. Er gab sich also Mühe, verlegen zu wirken, indem er sich das Stirnhaar kratzte, gerade so unbeholfen wie nötig, um zu signalisieren, daß es nicht zu seinen Spezialitäten gehörte, schöne Witwen zu behelligen. Die stahlblauen Augen betrachteten jetzt nicht den Ordner, sondern ihn und flimmerten auf einmal interessiert.

»Warum sollte ich etwas davon gewußt haben?« fragte die Witwe. Ihre tiefe, etwas heisere Stimme deutete auf eine schlecht verbrachte Nacht. Sie hatte immer noch nicht den Plastikdeckel des Ordners aufgeschlagen und fuhr fort, Corso zu betrachten. Sie erwartete wohl noch mehr Erklärungen. Corso rückte sich die Brille auf der Nasenwurzel zurecht und setzte ein betrübtes Gesicht auf, das der Situation entsprechen sollte. Sie befanden sich noch in der protokollarischen Phase, so daß er das wirkungsvolle Lächeln des ehrlichen Kaninchens für den geeigneten Moment aufsparte.

»Bis vor kurzem hat es Ihrem Mann gehört.« Er zögerte einen Augenblick, bevor er seinen Satz abrundete. »Gott habe ihn selig.«

Sie nickte langsam, als erkläre das alles, und öffnete die Mappe. Corso blickte auf die Wand hinter ihr. Zwischen einem unverkennbaren Tapies und einem anderen Ölgemälde mit unleserlicher Signatur hing dort das gerahmte Stickbild eines Kindes mit bunten Blümchen, Namen und Datum: Liana Lasauca. Schuljahr 1970-71. Corso wäre geneigt gewesen, es als rührend zu bezeichnen, wenn die Blumen, die gestickten kleinen Vögel und das Mädchen mit seinen Söckchen und den blonden Zöpfen ihn nur in irgendeiner Art gefühlvoll gestimmt hätten. Aber das war nicht der Fall. So ließ er seinen Blick zu einem anderen, kleineren Rahmen aus Silber wandern, auf dem der verstorbene Verleger Enrique Taillefer - ein goldenes Probierglas um den Hals und mit einer Schürze bekleidet, in der er entfernt an einen Freimaurer erinnerte - in die Kamera lächelte. Er hielt einen seiner Verlagsrenner aufgeschlagen in der rechten Hand und in der erhobenen Linken ein Messer, mit dem er sich gerade anschickte, ein Spanferkel auf segoviani-sche Art zu zerteilen. Mit seinem dicken Bauch wirkte er pummelig und gemütlich, ja direkt glücklich beim Anblick des Tierchens, das auf der Anrichteplatte alle viere von sich streckte. Corso sagte sich, daß sein frühzeitiger Abgang ihm wenigstens einen Haufen Cholesterin- und Harnsäureprobleme erspart habe. Er fragte sich auch, mit kaltem, technischem Interesse, was Liana Taillefer zu Lebzeiten ihres Gatten wohl unternommen habe, wenn sie einen Orgasmus brauchte. Allein aufgrund dieses Gedankens warf er einen weiteren, kurzen Blick auf die Beine und den Busen der Witwe, bevor er sich sagte, daß sie zu sehr Frau war, um sich mit einem Spanferkel zufriedenzugeben.

»Das ist das Manuskript von Dumas«, sagte sie, und Corsu richtete sich ein wenig auf, wachsam und hellhörig. Liana Taillefer klopfte mit einem ihrer roten Fingernägel auf die Plastikhüllen, mit denen die Seiten geschützt waren. »Das berühmte Kapitel. Klar kenne ich das.« Als sie den Kopf über den Ordner beugte, fiel ihr das Haar vors Gesicht, und durch diesen blonden Vorhang hindurch sah sie ihren Besucher mißtrauisch an. »Wie kommen Sie dazu?«

»Ihr Mann hat es verkauft. Ich prüfe, ob es echt ist.«

Die Witwe zuckte mit den Schultern.

»Soweit ich weiß, ist es echt.« Sie seufzte gedehnt, während sie ihm den Ordner zurückgab. »Verkauft, sagen Sie? Seltsam ...« Sie schien nachzudenken. »Enrique lagen diese Papiere sehr am Herzen.«

»Vielleicht erinnern Sie sich daran, wo er sie erworben haben könnte.«

»Keine Ahnung. Ich glaube, es war ein Geschenk.«

»Hat er Originalhandschriften gesammelt?«

»Die einzige, von der ich weiß, war diese.«

»Hat er Ihnen gegenüber nie die Absicht geäußert, sie zu verkaufen?«

»Nein. Sie sind der erste, der mir etwas davon erzählt. Wer ist der Käufer?«

»Ein Buchhändler, mit dem ich befreundet bin. Er möchte sie versteigern, sobald mein Gutachten vorliegt.«

Liana Taillefer beschloß, ihm etwas mehr Interesse zu widmen, Corsos Aktien erfuhren einen weiteren, leichten Aufschwung an der lokalen Börse. Er nahm seine Brille ab, um sie mit dem zerknitterten Taschentuch zu putzen. Ohne Gläser wirkte er schutzlos, das wußte er nur zu gut. Jeder verspürte dann so etwas wie das Bedürfnis, ihm beim Überqueren der Straße behilflich zu sein.

»Ist das Ihre Arbeit?« fragte sie ihn. »Handschriften begutachten?«

Corso bejahte. Ohne Brille hatte er die Witwe ein wenig verschwommen und dabei doch näher vor Augen.

»Unter anderem. Aber ich forsche auch nach Buchraritäten, Stichen und ähnlichen Dingen. Und dafür kassiere ich.«

»Wieviel kassieren Sie?«

»Das kommt ganz darauf an.« Er setzte die Brille auf, worauf sich die Umrisse der Frau wieder scharf auf seiner Netzhaut abzeichneten. »Manchmal viel, manchmal wenig: Der Markt hat seine Schwankungen.«

»Eine Art Detektiv, nicht?« meinte sie in belustigtem Ton. »Ein Bücherdetektiv.«

Das war der richtige Moment, um ein Lächeln aufzusetzen. Er tat es, seine Schneidezähne entblößend und mit einer Bescheidenheit, die auf den Millimeter kalkuliert war. Adoptieren Sie mich auf der Stelle, signalisierte sein Lächeln.

»Ja, so könnte man es, glaube ich, nennen.«

»Und Sie besuchen mich im Auftrag Ihres Kunden .«

»Genau.« Jetzt konnte er es sich erlauben, mehr Selbstsicherheit an den Tag zu legen, und so klopfte er mit den Fingerknöcheln auf das Manuskript. »Schließlich stammt das von hier. Aus Ihrem Hause.«

Sie nickte langsam, während sie die Mappe betrachtete, und schien nachzudenken.

»Eigenartig«, sagte sie nach einer Weile. »Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß Enrique dieses Manuskript verkauft hat. Obwohl sein Verhalten in den letzten Tagen seltsam war ... Wie, sagten Sie, heißt der Buchhändler? Der neue Eigentümer?«

»Das habe ich Ihnen nicht gesagt.«

Die Witwe sah ihn von oben nach unten an, überrascht, aber gelassen. Sie schien es nicht gewohnt zu sein, den Männern mehr als drei Sekunden Zeit zu lassen, um ihre Wünsche zu befriedigen.

»Dann tun Sie es jetzt.«

Corso ließ ein wenig Zeit verstreichen, gerade soviel, wie nötig war, bis die Nägel Liana Taillefers ungeduldig auf der Armlehne des Sofas zu trommeln begannen.

»Er heißt La Ponte«, erklärte er schließlich. Das war ein weiterer Trick von ihm, es so einzurichten, daß die anderen für sich als Triumphe verbuchten, was in Wirklichkeit triviale Zugeständnisse von seiner Seite waren. »Kennen Sie ihn?«

»Natürlich kenne ich den, der war sozusagen der Lieferant meines Mannes.« Sie runzelte mißmutig die Stirn. »Er kam laufend hier an, um Enrique mit diesen dämlichen Zeitungsromanen zu versorgen. Ich nehme an, daß er eine Quittung besitzt ... Davon hätte ich gerne eine Kopie, wenn Sie nichts dagegen haben.«

Corso nickte zerstreut, während er sich leicht zu ihr hinüberbeugte.

»War Ihr Mann ein großer Liebhaber von Alexandre Dumas?«

»Von Dumas, sagen Sie?« Liana Taillefer lächelte. Sie hatte ihr Haar zurückgeworfen, und ihre Augen glänzten jetzt spöttisch. »Kommen Sie mit.«

Sie richtete sich unendlich langsam auf und strich sich den Rock glatt, wobei sie sich umsah, als habe sie auf einmal den Zweck ihrer Bewegung vergessen. Obwohl sie Schuhe mit flachen Absätzen trug, war sie um einiges größer als Corso. Sie schritt ihm voraus in das angrenzende Arbeitszimmer. Wäh-rend Corso ihr folgte, betrachtete er ihren Rücken, der breit war wie der einer Schwimmerin, und die schmale Taille, die hart an der Grenze zur Wespentaille war. Er schätzte sie auf dreißig. Sie schien auf dem besten Wege, sich in eine jener nordischen Matronen zu verwandeln, in deren Hüften die Sonne nie untergeht, wie im Reich Kaiser Karls V.

»Wenn es nur Dumas gewesen wäre«, sagte sie und wies ins Innere des Arbeitszimmers. »Sehen Sie sich das an.«

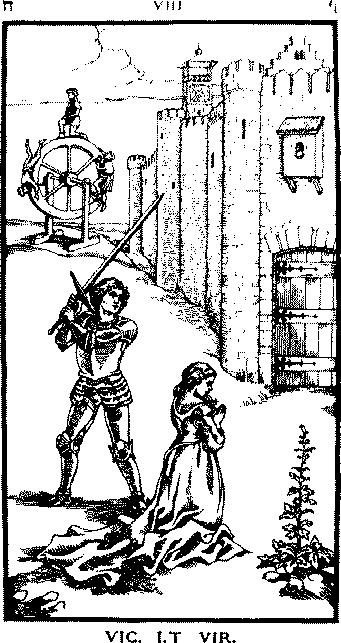

Corso gehorchte. Die Holzregale an den Wänden bogen sich unter dem Gewicht gebundener Wälzer. Er spürte, wie seine Speicheldrüsen zu arbeiten begannen. Ein beruflich bedingter Reflex. Er machte ein paar Schritte auf die Regale zu und faßte sich an die Brille: Die Gräfin von Charny, A. Dumas, acht Bände, La Novela Ilustrada, Herausgeber Vicente Blasco Ibänez. Die beiden Dianen, A. Dumas, drei Bände. Die drei Musketiere, A. Dumas, Miguel Guijarro, Stiche von Ortega, vier Bände. Der Graf von Monte Christo, A. Dumas, vier Bände, Juan Ros, Stiche von A. Gil. Des weiteren vierzigmal Rocambole, von Ponson du Terrail. Zévacos Les Pardaillan, vollständig. Und noch mehr Dumas, neben neun Bänden von Victor Hugo und ebenso vielen von Paul Féval, dessen Buckliger in einer Luxusausgabe vorlag, mit Saffianlederband und Goldschnitt. Dann Dickens’ Pickwickier in der Übersetzung von Benito Pérez Galdôs, zwischen mehreren Werken von Barbey d’Aurevilly und Eugène Sues Geheimnisse von Paris. Und dann noch mehr Dumas - Die Fünfundvierzig, Das Halsband der Königin, Die Genossen Jehus - und Mérimées Mateo Falcone. Fünfzehn Bücher von Sabatini, mehrere von Conan Doyle, Mayne Reid und Patricio de la Escosura ...

»Beeindruckend«, meinte Corso. »Wieviel Bände stehen hier?«

»Ich weiß es nicht. Zweieinhalb- bis dreitausend. Fast alles gebundene Erstausgaben von Fortsetzungsromanen, die vorher in Zeitungen erschienen sind . Daneben auch illustrierte Ausgaben. Mein Mann hat sie geradezu zwanghaft gesammelt und jeden Preis dafür bezahlt.«

»Ein echter Liebhaber, wie ich sehe.«

»Liebhaber?« Liana Taillefer zeigte ein undefinierbares Lächeln. »Für ihn war es die reinste Sucht.«

»Ich dachte, die Gastronomie .«

»Mit Kochbüchern hat er das Geld verdient. Enrique hatte etwas vom König Midas: In seinen Händen verwandelte sich jede billige Rezeptsammlung in einen Verkaufsschlager. Aber sein Herz gehörte diesen alten Fortsetzungsromanen. Er konnte sich stundenlang hier einschließen, nur um sie in die Hand zu nehmen. Sie sind gewöhnlich auf schlechtem Papier gedruckt, und er war von dem Gedanken besessen, sie konservieren zu müssen. Sehen Sie das Thermometer und das Hygrometer? Aus seinen Lieblingsschmökern konnte er ganze Seiten auswendig zitieren. Manchmal sind ihm sogar Ausdrücke wie >Alle Wettere, >Tod und Teufel< und ähnliches herausgerutscht. Die letzten Monate hat er damit verbracht, zu schreiben.«

»Einen historischen Roman?«

»Nein, einen Fortsetzungsroman. Selbstverständlich mit sämtlichen Gemeinplätzen, die zu dieser Gattung gehören.« Sie ging zu einem der Regale und entnahm ihm ein schweres Manuskript: fadengeheftete Druckbogen, die mit großen, runden Schriftzügen einseitig beschrieben waren. »Wie finden Sie den Titel?«

»Die Hand des Toten oder der Page Annas von Österreich«, las Corso laut. »Der Titel ist zweifellos, ähem ...«, er fuhr sich mit dem Finger eine Augenbraue nach, während er das angemessene Wort suchte, »vielversprechend.«

»Und langweilig, wie der ganze Text«, fügte sie hinzu, indem sie das Manuskript an seinen Platz zurücklegte. »Und voll von Anachronismen. Und absolut schwachsinnig, das kann ich

Ihnen versichern. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Nach jeder Schreibsitzung hat er mir Seite für Seite vorgelesen, vom Anfang bis zum Ende.« Sie klopfte wütend auf den Buchtitel, der in schönen Großbuchstaben ausgeführt war. »Mein Gott. Wie ich diesen Pagen und seine Königin, diese Hure, zum Schluß gehaßt habe!«

»Wollte Ihr Mann das veröffentlichen?«

»Na, klar. Und unter einem Pseudonym. Vermutlich hätte er dafür Tristan de Longueville, Paulo Florentini oder irgend etwas in dem Stil gewählt. Solche Spinnereien waren typisch für ihn.«

»Und sich zu erhängen? War das auch typisch für ihn?«

Liana Taillefer starrte auf die bücherbedeckten Wände und schwieg. Ein etwas künstliches Schweigen, sagte sich Corso. Ein Schweigen wie von einer Schauspielerin, die so tut, als ob sie nachdenkt, während sie in Wirklichkeit eine kurze Pause einlegt, um desto überzeugender in ihrem Dialog fortzufahren.

»Ich werde wohl nie herausbekommen, was wirklich vorgefallen ist«, antwortete sie schließlich, und ihre Selbstsicherheit war auch jetzt wieder umwerfend. »Während der letzten Woche war er ungesellig und deprimiert; er hat dieses Arbeitszimmer kaum noch verlassen. Und dann hat er eines Abends die Tür zugeschlagen und ist aus dem Haus gerannt. Im Morgengrauen kam er wieder zurück. Ich war im Bett und habe ihn kommen hören. Später wurde ich vom Geschrei des Dienstmädchens geweckt: Enrique hatte sich an der Lampe erhängt.«

Jetzt sah sie Corso an, gespannt auf den Effekt. Der Bücherjäger dachte an das Foto mit der Schürze und dem Spanferkel und fand, daß sie nicht übermäßig betrübt wirkte. Obwohl er sie irgendwann bei einem Blinzeln ertappte, als hätte sie Mühe, eine Träne zu unterdrücken, blieben ihre Augen völlig trocken. Aber das hieß gar nichts. Ganze Generationen von gefühlsanfälliger Schminke haben die Frauen gelehrt, sich zu kontrollieren. Und die Schminke Liana Taillefers, ein heller Lidschatten, der die Farbe ihrer Augen betonte, war perfekt.

»Hat er einen Brief hinterlassen?« fragte Corso. »Das tun Selbstmörder für gewöhnlich.«

»Nein. Die Arbeit hat er sich erspart. Keine Erklärung, keine einzige Zeile. Nichts. Diese Rücksichtslosigkeit hat dazu geführt, daß ich von einem Richter und ein paar Polizisten mit Fragen bombardiert wurde. Höchst unangenehm.«

»Das kann ich mir vorstellen.«

»Sicher. Dazu gehört nicht viel.«

Für Liana Taillefer war die Begegnung hiermit abgeschlossen. Sie begleitete Corso, der seine Segeltuchtasche umgehängt und den Manuskriptordner unter den Arm geklemmt hatte, zur Tür und reichte ihm dort die Hand. Corso ergriff sie und fühlte einen festen Druck. Er kam nicht umhin, Liana Taillefer in Gedanken eine gute Note zu geben. Weder lustige Witwe noch völlig dem Schmerz ausgeliefert, noch kalt in der Art >ein Idiot ist gegangen< oder >endlich alleine< oder >du kannst aus dem Schrank kommen, Liebling<. Daß im Schrank jemand war, ließ sich allerdings vermuten, aber das ging Corso nichts an. Wie ihn auch der Selbstmord Enrique Taillefers nichts anging, so seltsam er anmuten mochte. Und er war bei Gott seltsam, mit dem Pagen der Königin und dem gehefteten Manuskript, das da noch hineinspielte. Aber das war, wie auch die schöne Witwe, nicht seine Sache. Jedenfalls im Moment.