Фламандская доска

Хулио и Роси, адвокатам дьявола, и Христиану Санчесу Асеведо

1. СЕКРЕТЫ МАСТЕРА ВАН ГЮЙСА

Всевышний направляет руку игрока.

Но кем же движима Всевышнего рука?..

Неоткрытый конверт – это загадка, содержащая в себе другие загадки. Этот был большой, объемистый, из плотной бумаги, в левом нижнем углу – печать лаборатории. Протянув руку, Хулия взяла его, ища глазами среди кистей и баночек с лаком и красками нож для разрезания бумаги. В этот момент она и представить себе не могла, до какой степени это движение изменит всю ее жизнь.

В общем-то, она уже знала, что находится в конверте. Точнее, как потом выяснилось, полагала, что знает. И, наверное, поэтому не испытывала никаких особенных чувств, пока, распечатав его, не разложила на столе фотографии и не всмотрелась в них, слегка оторопевшая, затаив дыхание. Именно тогда она поняла, что «Игра в шахматы» окажется чем-то большим, чем просто очередной картиной, попавшей в ее руки. Работа художника-реставратора полна открытиями и находками – нечто совершенно неожиданное может вдруг обнаружиться в картине, предмете домашней обстановки или переплете старинной книги. Хулия занималась этой работой уже шесть лет и успела приобрести солидный опыт в области мазков, штрихов, подправок, записей и даже фальсификаций. Однако ей еще никогда не приходилось иметь дело с надписью, скрытой под слоем краски. А между тем на рентгеновском снимке картины обнаружились три слова, не видимые глазу.

Хулия нашарила смятую пачку сигарет без фильтра и закурила. Все это она проделала на ощупь, потому что не могла оторвать взгляда от лежавших перед ней фотографий. Никаких сомнений быть не могло: вот она, надпись, – три слова, ясно читающиеся на позитивах рентгеновских снимков размером 30x40. Фигуры и предметы, изображенные на картине – фламандской доске пятнадцатого века, – четко просматривались, призрачно-зеленоватые, во всех подробностях, так же как прожилки древесины и места соединения трех дубовых плашек, из которых была склеена доска, покрытая многочисленными слоями мазков и штрихов, составлявших картину. А под ними, в нижней ее части, эта загадочная фраза, высвеченная рентгеновскими лучами пять веков спустя после того, как чья-то рука вывела ее безупречными готическими буквами: QUIS NECAVIT EQUITEM.

Хулия достаточно разбиралась в латыни, чтобы понять ее без словаря. Quis – вопросительное местоимение, означающее «кто». Necavit – от глагола «песо», означающего «убить». A equitem – винительный падеж от существительного единственного числа «eques», означающего «рыцарь». То есть фраза значит «кто убил рыцаря», причем это явно вопрос – иначе к чему бы здесь слово quis, придающее ей некую таинственность.

Итак, «КТО УБИЛ РЫЦАРЯ?».

Как минимум, это озадачивало. Хулия глубоко затянулась сигаретой, потом, отняв ее от губ, свободной рукой передвинула несколько фотографий на столе. Кто-то – возможно, сам художник – зашифровал в этой картине некую загадку, укрыв ее от людских глаз под слоем краски и лака. А может, надпись сделана позже кем-то другим. Но это могло произойти не более чем через полвека после написания картины. Подумав об этом, Хулия улыбнулась про себя. Ей не составит особого труда установить дату с достаточной степенью вероятности. В конце концов, в этом и состоит ее работа.

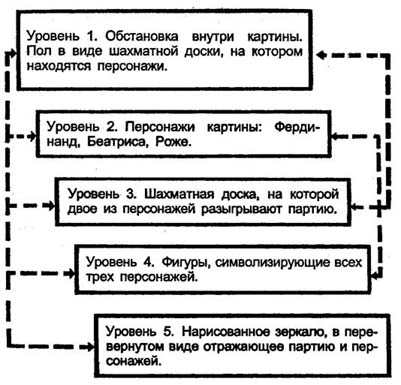

Она взяла со стола фотографии и встала. Сероватый свет, проникавший в большое потолочное окно ее мансарды, падал прямо на стоявшую на мольберте картину. «Игра в шахматы», масло, дерево, написана в тысяча четыреста семьдесят первом году Питером ван Гюйсом… Встав перед картиной, Хулия долго всматривалась в нее. То была бытовая сценка, выписанная до мельчайших подробностей со скрупулезным, прямо-таки дотошным реализмом, свойственным художникам пятнадцатого века: один из тех интерьеров, при изображении которых, пользуясь новой для тех времен техникой – маслом, великие фламандские мастера заложили основы современной живописи. Главными персонажами картины были двое мужчин среднего возраста и благородной наружности, сидевшие друг против друга за шахматным столом, на котором разыгрывалась партия. На втором плане справа, возле стрельчатого окна, обрамлявшего дальний пейзаж, дама, одетая в черное, читала книгу, лежавшую на коленях. Привлекали внимание тщательно прорисованные детали, столь характерные для фламандской школы и зафиксированные с почти маниакальной точностью: мебель, украшения, белые и черные плиты пола, рисунок ковра, даже едва заметная трещина на стене и тень от крошечного гвоздика на одной из потолочных балок. С той же точностью были изображены шахматная доска и фигуры, черты лица, руки и одежда персонажей. Тонкость работы поражала еще более благодаря живым и ярким краскам, притушить которые не мог даже потемневший от времени слой защитного лака.

Кто убил рыцаря. Хулия взглянула на позитив рентгеновского снимка, который держала в руке, потом на картину. Ни малейших следов спрятанной надписи. Она осмотрела картину более досконально, с помощью бинокулярной лупы с семикратным увеличением, но также ничего не обнаружила. Тогда, задернув плотную штору, перекрывшую поток света из окна, она придвинула к мольберту треножник с лампой Вуда, чьи ультрафиолетовые лучи, падая на поверхность картины, вызывают флуоресценцию самых старых материалов, красок и лаков, тогда как более поздние делаются темными или черными, почти невидимыми: таким образом становится возможным выявить подправки, произведенные после окончания картины. Однако под лампой Вуда вся поверхность доски – включая и ту часть, где находилась надпись, – светилась одинаково ровно. Это означало, что надпись закрасил сам художник, либо это было сделано немедленно по завершении работы над картиной.

Хулия выключила лампу, отдернула штору, и сероватый, как отблеск стали, свет осеннего утра снова пролился на мольберт с фламандской доской, наполнив кабинет, тесный от книг, полок с кистями, банками красок, лаков и растворителей, столярными инструментами, старинным резным деревом и бронзой, подрамниками всех размеров; на полу, на испачканном красками дорогом ковре, повернутые лицом к стене, стояли картины, а в углу, на комоде эпохи Людовика XV, – стереоустановка, окруженная стопками пластинок: Дом Черри, Моцарт, Майлс Дейвис, Сэйти, Лестер Боуи, Вивальди… Из висевшего на одной из стен венецианского зеркала в позолоченной раме на Хулию глянуло ее собственное отражение: волосы до плеч, чуть заметные круги под большими, темными, еще не накрашенными глазами. Хороша, как модель Леонардо, говорил Сесар всякий раз, когда, как сейчас, зеркало обрамляло золотом ее лицо, ma pui bella. И хотя Сесара, пожалуй, следовало считать, скорее, ценителем эфебов, чем мадонн, Хулия знала, что это утверждение целиком и полностью соответствует действительности. Она и сама любила глядеться в зеркало в золоченой раме: ей начинало казаться, что она находится по ту сторону некой волшебной двери, распахнутой сквозь пространство и время, и оттуда, в образе, воплотившем красоту итальянского Возрождения, смотрит на самое себя, находящуюся по эту сторону.

При воспоминании о Сесаре ее губы тронула улыбка. Хулия всегда улыбалась, думая о нем, – всегда, с самого раннего детства. Улыбалась с нежностью, а зачастую – как единомышленник, даже сообщник. Снова положив фотографии на стол, Хулия загасила сигарету в тяжелой бронзовой пепельнице работы Бенльюэра и уселась за пишущую машинку.

«Игра в шахматы»:

Масло, дерево. Фламандская школа. Датировано 1471 годом.

Автор: Питер ван Гюйс (1415-1481).

Основа: Три дубовые плашки, соединенные встык на полушипах.

Размеры: 60x87 см. (Все три плашки одинаковых размеров: 20 х 87.) Толщина доски: 4 см.

Состояние основы:

Укрепление не требуется. Повреждений от насекомых не наблюдается.

Состояние красочного слоя:

Сцепление и прилегание слоев хорошие. Изменений цвета нет. Наблюдаются возрастные трещины, однако отслоений нет.

Состояние поверхностной пленки:

Следов выпотевания солей, пятен сырости нет. Наблюдается чрезмерное потемнение лака вследствие окисления; слой необходимо заменить».

Из кухни донесся свист кофеварки. Хулия поднялась и пошла налить себе кофе – большую чашку, без сахара и без молока. Через минуту она вернулась, неся чашку в одной руке, а другую, мокрую, вытирала о свободный мужской свитер, надетый поверх пижамы. Легкое нажатие указательного пальца – и в студии, освещенной серым утренним светом, зазвучали первые ноты концерта для лютни и виолы д'аморе Вивальди. Хулия, отхлебнув глоток крепкого горького кофе, который обжег ей кончик языка, снова села за машинку и, уперевшись босыми ступнями в ковер, продолжила печатать.

«Результаты обследования с помощью ультрафиолетовых и рентгеновских лучей:

Значительных более поздних изменений и подправок не выявлено. При просвечивании рентгеновскими лучами обнаружена закрашенная надпись той же эпохи, готическим шрифтом (фотокопии рентгеновских снимков прилагаются). При обычных способах обследования надпись не обнаруживается. Она может быть открыта без ущерба для картины путем снятия верхнего красочного слоя в том месте, где она находится».

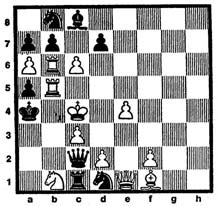

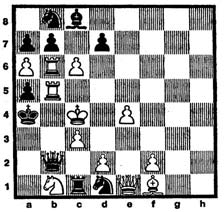

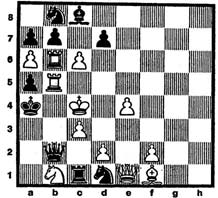

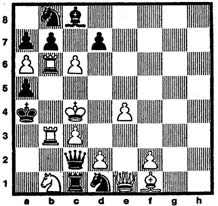

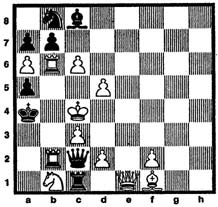

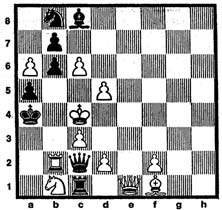

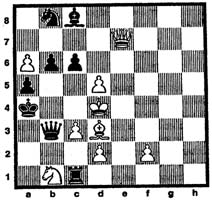

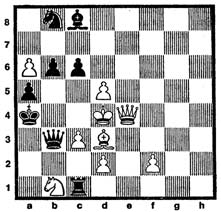

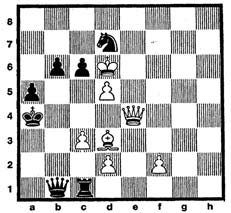

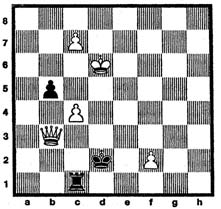

Вынув лист из каретки пишущей машинки, Хулия вложила его в конверт вместе с двумя фотокопиями, затем допила еще горячий кофе и собралась выкурить еще одну сигарету. Прямо напротив нее, на мольберте, перед дамой у окна, поглощенной чтением, двое игроков продолжали шахматную партию, длившуюся уже пять веков. Питер ван Гюйс выписал ее столь мастерски и детально, что фигуры – так же, как и остальные изображенные предметы, – казались объемными и словно бы выступали из плоскости картины. Ощущение реальности было настолько сильным, что вполне обеспечивало эффект, к которому стремились старые фламандские мастера: вовлечь зрителя в мир картины, убедить его, что пространство, откуда он ее созерцает, является продолжением пространства внутри нее – как будто картина есть часть действительности, а действительность есть часть картины. Этому еще более способствовало окно в правой части композиции, – из него открывался вид на какие-то дальние дали, представлявшие глубокий задний план изображенной сцены, – и круглое выпуклое зеркало на стене слева, отражавшее фигуры играющих и шахматный столик в том ракурсе, в каком их видел бы зритель, созерцающий картину, то есть находящийся перед ней. Таким образом создавалось удивительное впечатление: окно, комната и зеркало оказывались в некоем едином пространстве. Как будто сам зритель, подумалось Хулии, находится там, в этой комнате, между играющими.

Поднявшись, она подошла к мольберту и, скрестив руки на груди, снова принялась рассматривать картину. Долго простояла она так, почти неподвижно, лишь время от времени поднося к губам сигарету, чтобы сделать новую затяжку, и щуря глаза от дыма. Игроку, сидевшему слева, можно было дать лет тридцать пять. У него были каштановые волосы, подстриженные, по средневековой моде, на уровне ушей, и тонкий с горбинкой нос. Весь его облик выражал глубокую сосредоточенность. Узкое, довольно длинное одеяние было написано яркой киноварью, удивительно сохранившей сочность и живость цветов, притушить которые не удалось ни прошедшим векам, ни потемневшей от окисления пленке лака. На груди мужчины висела цепь ордена Золотого Руна, на правом плече блестела изящная, филигранной работы застежка, выписанная с такой тщательностью, что глаз улавливал даже искорки и переливы украшавших ее драгоценных камней. Левым локтем мужчина опирался на стол; рядом с шахматной доской покоилась и кисть его правой руки, державшей в приподнятых пальцах, видимо, только что отыгранную фигуру – белого коня. Возле головы игрока виднелась надпись готическими буквами – по всей вероятности, его имя: FERDINANDUS OST. D.

Другой мужчина – на вид лет сорока – был худощав и черноволос. На виске, у высокого ясного лба, можно было разглядеть тончайшие, как нити, мазки – точнее, штрихи, нанесенные свинцовыми белилами. Эта седина и сдержанное, даже несколько суровое выражение лица придавали ему вид человека, не по летам умудренного и закаленного тяготами жизни. Спокойный, благородный профиль, в отличие от богатых придворных одежд первого игрока – простой кожаный панцирь, а поверх него – латный воротник из блестящей полированной стали, указывающий на то, что их хозяин – воин. Опершись скрещенными руками на край стола, склонившись над доской ниже, чем его соперник, рыцарь внимательно вглядывался в расположение фигур, казалось, он был поглощен игрой до такой степени, что не замечал ничего вокруг. Легкие вертикальные морщинки на его лбу говорили о глубокой сосредоточенности, словно трудная задача, которую ему предстояло решить, требовала максимального напряжения мысли. Над его головой стояло: RUTGIER AR. PREUX.

Дама сидела в отдалении, у окна. Ее фигура вытянутых пропорций располагалась в глубине «картинного» изобразительного пространства. Черный бархат платья, благодаря искусному использованию богатой гаммы серых и серебристых полутонов, казался настолько реальным, а его складки – настолько объемными, что их хотелось потрогать. С не меньшей реалистичностью художник выписал и сложный орнамент ковра, трещинки и глазки потолочных балок и плитки, покрывавшие пол. Наклонившись поближе к картине, чтобы в полной мере оценить тщательность и тонкость письма, Хулия всматривалась в нее, испытывая то особое восхищение, которое чувствует настоящий мастер перед произведением другого мастера. Лишь художник уровня ван Гюйса способен был так написать черное платье: лишь немногие осмелились бы так обыграть этот цвет, основа которого отсутствие какого бы то ни было цвета. Он выглядел настолько осязаемым, что, казалось, ухо улавливало легчайший шорох бархата о маленькую скамейку для ног с подушечками из тисненой кожи.

Взгляд Хулии остановился на лице женщины. Оно было красиво и очень бледно, как того требовали вкусы той эпохи; пышные белокурые волосы, гладко зачесанные на висках, спрятаны под легким, почти прозрачным, белым покрывалом. Из широких рукавов платья выглядывали руки, обтянутые светло-серым узорчатым шелком. Длинные тонкие пальцы держали книгу – Часослов. Падающий из окошка свет играл на металлической застежке книги и на единственном украшении этих изящных рук – золотом кольце. Глаза женщины – можно было догадаться, что они голубые, – были опущены, придавая ее лицу выражение скромной и безмятежной добродетели, столь характерное для всех женских портретов того времени. Поток света, льющийся из окна, и другой, отраженный в зеркале, мягко обрисовывали женскую фигуру, словно включая ее в то же самое пространство, в котором находились оба игрока, но одновременно она казалась как будто отстраненной, отдаленной от них: это впечатление создавалось несколько иным, чем у них, ракурсом и более акцентированной игрой теней. Надпись возле головы женщины гласила: BEATRIX BURG. OST. D.

Отступив на два шага, Хулия еще раз окинула взглядом всю картину. Да, без сомнения, то был подлинный шедевр. Это подтверждали приложенные к ней документы, заверенные и подписанные экспертами. Что означало: на предстоящем в январе аукционе «Клэймор» она будет оценена достаточно высоко. А из-за таинственной надписи цена наверняка поднимется еще выше – особенно если снабдить фламандскую доску соответствующей исторической документацией. Десять процентов причитается «Клэймору», пять – Менчу Роч, остальное пойдет владельцу. За вычетом одного процента за страхование и гонорара за реставрацию и очистку картины.

Хулия разделась и нырнула в душевую кабину, не закрыв двери, чтобы шум воды не заглушал музыку Вивальди. Реставрация фламандской доски для выставления на продажу сулила ей неплохой заработок. Всего несколько лет назад закончив учебу, Хулия уже обладала солидной профессиональной репутацией и считалась одним из лучших художников-реставраторов; музеи и торговцы антиквариатом охотно и часто прибегали к ее услугам. Сама на досуге успешно занимавшаяся живописью, методичная, дисциплинированная, она пользовалась известностью как специалист, с глубоким уважением относящийся к оригиналу: такова была ее этическая позиция, которую разделяли далеко не все ее коллеги. Между всяким реставратором и произведением искусства, с которым он имеет дело в данный момент, возникает некая духовная связь – зачастую непростые отношения, разыгрывается ожесточенная, хотя и бескровная, битва между стремлением сохранить все как есть и желанием «обновить» свое детище. Хулия обладала редким даром никогда не забывать главного принципа: ни одно произведение искусства не может быть возвращено к своему первоначальному состоянию иначе, как ценою нанесения ему более или менее серьезного ущерба. По мнению Хулии, следы старения, патина, даже некоторые изменения цвета красок и лаков, повреждения, подправки со временем становились частью данного произведения, не менее важной, чем оно само. Возможно, благодаря этому картины, которые она реставрировала, выходя из ее рук, поражали не броской яркостью красок, якобы присущей им изначально (Сесар называл «обновленные» таким образом картины «размалеванными куртизанками»), а деликатностью, с какой за следами пронесшихся годов или веков признавалось право на существование в качестве неотъемлемой части единого целого.

Хулия вышла из душа, завернувшись в халат с капюшоном, капли воды с мокрых волос стекали ей на плечи, закурила пятую за это утро сигарету и там же, перед картиной, начала одеваться: туфли на низком каблуке, коричневая юбка в складку, кожаная куртка. Потом, удовлетворенно оглядев свое отражение в венецианском зеркале, снова обернулась к двум суровым шахматистам на картине и задорно подмигнула им – безо всякой, впрочем, реакции с их стороны: лица обоих как были, так и остались серьезными и сосредоточенными. Кто убил рыцаря. Эта фраза, загадочная и непонятная, продолжала вертеться в голове Хулии, пока она укладывала в сумку конверт со своей аннотацией к картине и фотографиями и когда, включив систему охранной сигнализации, дважды поворачивала ключ в замке. Quis necavit equitem. Что бы это ни означало, в ней должен быть какой-то смысл. Хулия шепотом повторяла эти три слова, спускаясь по лестнице и скользя пальцами по обшитым латунью перилам. Ее всерьез заинтриговали и фламандская доска, и надпись, однако дело было не только в этом. Что-то тревожило ее, вызывало смутный, необъяснимый страх. Как тогда, когда, еще маленькой девчушкой, поднявшись на самый верх лестницы своего дома, она собирала всю храбрость, чтобы заглянуть в дверь темного чердака.

– Ну разве он не прелесть? Настоящее кватроченто! Говоря это, Менчу Роч имела в виду вовсе не картину, выставленную в носящей ее имя художественной галерее. Ее светлые, чересчур сильно подведенные глаза были устремлены на широкие плечи Макса, разговаривавшего у стойки кафетерия с каким-то знакомым. Макс – метр восемьдесят пять роста, мускулистая спина спортсмена-пловца под отлично скроенным пиджаком – носил длинные волосы, заплетенные на затылке в косичку, перехваченную темной шелковой ленточкой; движения его были медленны и плавны. Менчу окинула его оценивающим взглядом и, прежде чем коснуться губами края запотевшего бокала с мартини, улыбнулась по-хозяйски удовлетворенно. Макс был ее последним любовником.

– Настоящее кватроченто, – повторила она, смакуя одновременно и слова, и напиток. – Он похож на эти чудесные итальянские бронзовые скульптуры, ведь правда?

Хулия не слишком охотно кивнула. Они дружили давно, но ее до сих пор не переставала удивлять эта способность Менчу извращать все, что имело хотя бы отдаленное отношение к искусству.

– Любая из этих скульптур – я имею в виду оригиналы – обошлась бы тебе намного дешевле.

Менчу цинично улыбнулась.

– Ты хочешь сказать – дешевле, чем Макс? Это уж точно, можешь не сомневаться. – Она драматически вздохнула, прикусывая маслину из мартини.

– По крайней мере, Микеланджело изображал их в чем мать родила. Ему не приходилось одевать их при помощи кредитных карточек.

– Тебя никто не заставляет оплачивать его счета.

– В этом-то и весь кайф, золотко. – Менчу томно, театрально взмахнула ресницами. – В том, что никто меня не заставляет. Вот так-то.

И она допила свой бокал, старательно оттопыривая мизинец. Впрочем, она делала это нарочно, напоказ, словно дразнясь. Менчу было уже за сорок (даже более того: ближе к пятидесяти, чем к сорока), однако возраст не охладил ее живейшего интереса ко всему, что касалось секса. Она ощущала его присутствие во всем – даже в самых незначительных деталях произведений искусства. Может быть, поэтому ей удавалось относиться к мужчинам с той же хищной расчетливостью, с какой она оценивала перспективность предлагаемых ей картин. Среди своих друзей и знакомых хозяйка галереи Роч пользовалась репутацией женщины, которая никогда не упускала случая прибрать к рукам заинтересовавшие ее картину, мужчину или дозу кокаина. Она все еще могла считаться достаточно привлекательной, хотя, разумеется, трудно было не заметить того, что, в силу ее возраста, Сесар язвительно именовал «эстетическими анахронизмами». Менчу решительно не желала стареть, хотя бы потому, что ей абсолютно не улыбалась подобная перспектива. И в качестве защитной меры, а возможно, и некоего вызова самой себе она намеренно старалась казаться вульгарной – во всем, от макияжа и одежды до выбора любовников. В подтверждение своей идеи о том, что торговцы произведениями искусства и антиквариатом – всего лишь старьевщики более или менее высокой квалификации, она изображала эдакую простецкую, грубоватую дамочку, даже не претендующую на «интеллигентность» (что никак не соответствовало действительности), приводя в недоумение людей, которые сталкивались с ней впервые, и открыто насмехаясь над тем кругом более или менее избранных, где проходила ее профессиональная жизнь. Она разыгрывала эту роль с той же естественностью, с какой утверждала, что самый сильный оргазм в своей жизни испытала, мастурбируя перед репродукцией «Давида» Донателло, напечатанной в таком-то каталоге под таким-то номером. Сесар со свойственной ему утонченной, почти женской, жестокостью отзывался об этом эпизоде как о единственном в жизни Менчу Роч проявлении действительно хорошего вкуса.

– Так что мы будем делать с ван Гюйсом? – спросила Хулия.

Менчу снова взглянула на фотокопии рентгеновских снимков, лежавшие на столике между ее бокалом и чашечкой кофе подруги. Веки Менчу были густо намазаны голубыми тенями того же оттенка, что и чересчур короткое голубое платье. Хулия безо всякого ехидства подумала, что Менчу, наверное, была действительно красива лет двадцать назад. И ей шел именно голубой.

– Пока не знаю, – отозвалась Менчу. – «Клэймор» берется выставить его на аукцион так, как есть… Надо бы выяснить, как повлияет эта надпись на цену.

– Ты как считаешь?

– Я просто в восторге. В любом случае ты, сама того не зная, попала в точку.

– Переговори-ка ты с владельцем.

Менчу сунула снимки обратно в конверт и закинула ногу на ногу. Двое молодых людей, пивших аперитив за соседним столиком, тут же начали украдкой засматриваться на ее бронзовые от загара ляжки. Хулия раздраженно повела плечом. Обычно ее забавляло то, с какой откровенностью Менчу испытывала на мужской части публики свои спецэффекты, но порой ей начинало казаться, что та слишком уж перебарщивает. Неподходящее время – Хулия взглянула на циферблат квадратной «Омеги», которую носила на левом запястье с внутренней стороны, – чтобы выставлять напоказ нижнее белье.

– Да с владельцем-то проблем никаких не будет, – усмехнулась Менчу. – Это чудный, милый старикашка в инвалидной коляске. И если из-за надписи на его доске ему перепадет больше того, на что он рассчитывал, то он будет просто счастлив… Он живет с племянницей и ее мужем. Вот уж настоящие пиявки!

Макс у стойки продолжал беседовать с приятелем, однако, время от времени вспоминая о своих обязанностях, оборачивался к Менчу и Хулии, чтобы послать им ослепительную улыбку. Кстати о пиявках, подумала Хулия, но тем не менее не стала говорить этого вслух. Это вряд ли задело бы Менчу, относившуюся ко всему, что связано с мужчинами, с прямо-таки восхитительным цинизмом, но Хулия обладала верной интуицией в отношении того, что стоит говорить, а чего не стоит, и эта интуиция не позволяла ей заходить слишком далеко.

– До аукциона два месяца, – проговорила она, игнорируя улыбки Макса. – Очень небольшой срок, если считать, что мне придется снять лак, раскрыть надпись и наложить новый слой лака… – Она задумалась. – А еще собрать документацию по картине и персонажам да написать отчет… Времени уйдет много. Нужно бы поскорее получить разрешение от владельца.

Менчу кивнула. Ее легкомыслие не распространялось на профессиональную сферу: уж тут-то она становилась умной и предусмотрительной, как ученая крыса. В данной сделке она выступала в роли посредника, поскольку хозяин ван Гюйса не был знаком с механизмами рынка. Это она вела переговоры об аукционе с мадридским филиалом фирмы «Клэймор».

– Я позвоню ему сегодня же, – сказала Менчу. – Его зовут дон Мануэль, ему семьдесят лет, и ему безумно нравится общаться, как он говорит, с такой красивой женщиной, которая прекрасно разбирается в деловых вопросах.

– Тут есть еще один момент, – снова заговорила Хулия. – Если надпись имеет какое-то отношение к истории персонажей картины, «Клэймор» сыграет на этом – увеличит стартовую цену. Ты можешь раздобыть еще какие-нибудь полезные для дела документы?

– Вряд ли что-нибудь существенное. – Менчу накусала губы, припоминая. – Да, вряд ли. Я ведь тебе все передала вместе с картиной. Так что теперь твоя очередь попотеть, детка моя.

Хулия открыла сумочку и долго копалась в ней – значительно дольше, чем требуется для того, чтобы найти пачку сигарет. Наконец, медленно вытянув сигарету, она подняла глаза на Менчу.

– Мы могли бы проконсультироваться с Альваро.

Менчу вскинула брови.

– Ну, знаешь ли, – пробормотала она, – от таких шуточек можно запросто превратиться в каменный столб, как жена Ноя, или Лота, или как там звали этого идиота, который маялся дурью в Содоме. Или в соляной, а не в каменный? Черт их там разберет… В общем, потом расскажешь. – Она даже охрипла от предвкушения захватывающих и пикантных подробностей. – Потому что ведь вы с Альваро…

Она оборвала фразу на полуслове, придав своему лицу озабоченное, преувеличенно печальное выражение. Это случалось всякий раз, когда речь заходила о чужих проблемах: Менчу доставляло удовольствие считать всех своих ближних без исключения слабыми и беззащитными в сердечных делах. Хулия невозмутимо выдержала ее взгляд, ограничившись замечанием:

– Он лучший специалист по истории искусства из всех, которых мы знаем. И интересует он меня исключительно в этом качестве.

Менчу изобразила на лице серьезное раздумье, затем сделала головой движение сверху вниз. Разумеется, это дело Хулии. Дело сугубо личное, из тех, которые полагается поверять исключительно своему «милому дневнику». Однако на месте Хулии она постаралась бы воздержаться от этой встречи. In dubio pro neo, как утверждает этот старый пижон Сесар, вечно щеголяющий своей латынью. Или не in dubio, a in pluvio?

– От Альваро я уже излечилась, даю тебе честное слово, – ответила Хулия.

– Есть такие болезни, детка моя, от которых не излечиваешься никогда, – категорически возразила Менчу. – А один год – это, считай, ничего. Помнишь, как в том танго у Гарделя?

Хулия не смогла удержаться от иронической усмешки, адресованной самой себе. Год назад закончился ее более чем двухлетний роман с Альваро, и Менчу была в курсе событий. Более того: именно она, сама того не желая, произнесла когда-то окончательный приговор. В общем-то, она просто попыталась разъяснить Хулии обычную тенденцию развития подобных связей. «В конце концов, детка моя, женатый мужик почти всегда остается со своей благоверной», – сказала она. Может, не совсем такими словами, но сути дела это не меняло. «Исход битвы, видишь ли, решают все-таки годы, заполненные стиркой носков и рождением детей. Просто они все таковы, – закончила Менчу между двумя вдохами кокаина. – В глубине души у каждого из них сидит прямо-таки омерзительная верность своей законной юбке. Апчхи! Сукины дети».

Хулия выдохнула густую струю дыма и, снова взявшись за свою чашечку кофе, принялась медленно допивать ее. Тогда все получилось очень горько и больно: эти последние слова, этот стук закрывающейся двери – и потом минуты, часы, дни, ночи… Такую же горечь и боль причиняли воспоминания. И те три-четыре случайные встречи в музеях или на конференциях, которые имели место за прошедший после расставания год. Оба вели себя безупречно: «Ты прекрасно выглядишь, надеюсь, все в порядке…» Ну и прочая чушь в этом роде. В конце концов, оба они – люди цивилизованные, объединенные не только не слишком долгим периодом общего прошлого, но и общим делом – искусством, составляющим предмет их профессиональной деятельности, пусть даже они и занимаются им с разных сторон. Люди с определенным жизненным опытом. Одним словом, взрослые.

От Хулии не ускользнуло, что Менчу наблюдает за ней с жадным интересом, чуть ли не облизываясь в предвкушении новых любовных коллизий, сулящих ей роль советницы по тактическим вопросам. Менчу всегда сетовала на то, что после разрыва с Альваро у ее подруги бывали лишь эпизодические, кратковременные сентиментальные истории, едва ли достойные даже воспоминаний. «Ты стала настоящей пуританкой, детка моя, – не уставала повторять она, – а это ведь так скучно! Тебе нужно что-нибудь новое, захватывающее, эдакий водоворот страсти…» С этой точки зрения, даже одно-единственное упоминание имени Альваро обещало интересные перспективы.

Хулия прекрасно понимала все это, однако раздражения не испытывала. Менчу – это Менчу, и такой она была всегда. Ведь не мы выбираем себе друзей: это они нас выбирают. Или порви с ними, или уж принимай такими, как есть. Это она тоже усвоила от Сесара.

Сигарета дотлевала, и Хулия затушила ее о дно пепельницы. Потом, заставив себя улыбнуться, взглянула на Менчу:

– Альваро меня мало волнует. Кто волнует – так это ван Гюйс. – Она мгновение помолчала, подбирая слова, чтобы поточнее выразить свою мысль. – В этой картине есть что-то необычное.

Менчу слегка пожала плечами. Казалось, ее занимали совсем другие мысли.

– Не бери в голову, детка моя. Картина – это просто холст или дерево, краски и лак… Важно лишь то, сколько ты получаешь, когда она переходит из рук в руки. – Она бросила взгляд на широкие плечи Макса и зажмурилась от удовольствия. – Остальное все – чепуха.

Во время своего романа с Альваро – всех дней вместе и каждого в отдельности – Хулия считала, что Альваро классическое воплощение представителя своей профессии. Это относилось буквально ко всему, начиная от внешности и кончая манерой одеваться: интересный, приятный в общении, не юноша, но и не старик – около сорока, носит джинсовые куртки английского производства и трикотажные галстуки. К тому же он курил трубку, и все это вместе производило такое впечатление, что, впервые увидев его входящим в аудиторию – в тот раз он читал лекцию на тему «Искусство и человек», – Хулия лишь через добрые четверть часа начала улавливать смысл того, что он говорил: ей все никак не верилось, что этот человек с внешностью молодого профессора и на самом деле профессор. Позже, когда Альваро простился со студентами до следующей недели и все вышли в коридор, она подошла к нему – просто и естественно, прекрасно осознавая, что должно было произойти. А произойти должно было очередное повторение извечной и давно уже не оригинальной истории: классическая комбинация «учитель и ученица». Хулия поняла и приняла это еще до того, как Альваро, уже выходивший из аудитории, обернулся – нет, всем корпусом повернулся – к ней, чтобы впервые ответить на ее улыбку. Во всем этом было – или, по крайней мере, так показалось девушке, когда она взвешивала все «за» и «против», – нечто неизбежное, нечто восхитительно-роковое, несущее в себе дыхание фатума, предначертание Судьбы: взгляд на вещи, полюбившийся ей с тех самых пор, как она, еще учась в колледже, занималась переводом истории семейных передряг этого гениального грека – Софокла. Лишь значительно позже она решилась рассказать обо всем Сесару, и антиквар, который с незапамятных времен – еще с тех пор, когда Хулия ходила с косами и в белых носочках, – был ее наперсником и советчиком в сердечных делах, ограничился тем, что пожал плечами и рассчитанно-непринужденным тоном высказал замечание относительно банальности этой сладенькой историйки, ибо, дорогая моя, на эту тему уже написано как минимум три сотни романов и снято как минимум столько же фильмов, особенно – презрительная гримаса – французских и американских. «А это, ты согласишься со мной, принцесса, придает данной теме поистине кошмарный характер…» Но… и только-то. Со стороны Сесара не последовало ни серьезных упреков, ни отеческих увещеваний, каковые – это было отлично известно обоим – всегда являются не более чем пустой тратой времени. Своих детей у Сесара не было и не предвиделось, но он обладал неким особым даром, проявляющимся в подобных ситуациях. В какой-то момент антиквар обрел абсолютную уверенность в том, что на свете нет людей, способных учиться на чужих ошибках, и следовательно, единственно достойная и возможная линия поведения для наставника – а именно такова, по сути дела, была его роль – это сесть рядом с предметом твоих забот, взять за руку и бесконечно доброжелательно выслушивать отчет об эволюционном развитии его любовных радостей и горестей, в то время как мудрая природа продолжает неуклонно и неизбежно идти своим путем.

– В сердечных делах, принцесса, – всегда говорил Сесар, – никогда нельзя предлагать советов или решений… Только чистый носовой платок – в надлежащий момент.

Именно это он и сделал, когда все кончилось, в тот вечер, когда Хулия появилась – с еще влажными волосами, двигаясь как лунатик, – и уснула у него на коленях. Но все это случилось позже, намного позже той первой встречи в институтском коридоре, которая протекала без особых отклонений от заранее известного сценария. История развивалась по традиционному, проторенному и вполне предсказуемому, однако неожиданно приятному пути. У Хулии прежде было несколько романов, но ни разу до того вечера, когда она и Альваро впервые оказались вместе на узкой гостиничной койке, она не испытывала потребности произнести «я люблю тебя» – с болью, с надрывом, в счастливом изумлении слыша, как с губ ее слетают слова, которых она никогда не говорила раньше, а сейчас вот сказала – каким-то незнакомым, словно бы чужим голосом, очень похожим на стон или рыдание. А утром, проснувшись и поняв, что ее голова покоится на груди Альваро, она осторожно, чтобы не разбудить, отвела с его лба взлохмаченные волосы и долго, ощущая щекой спокойное биение сердца, смотрела на него, пока, открыв глаза, он не улыбнулся в ответ на ее взгляд. В этот момент Хулия окончательно поняла, что любит его, и поняла также, что у нее появятся и другие любовники, но никогда ни к кому из них она не будет испытывать тех чувств, какие испытывает к Альваро. А через двадцать восемь месяцев, бесконечно долгих и кратких, наступило время очнуться от этой любви, с кровью оторвать ее от себя и попросить Сесара извлечь из кармана его знаменитый платок. «Этот ужасный платок, – как всегда, театрально, полушутливо, но прозорливо, как Кассандра, заметил тогда антиквар, – которым мы машем, прощаясь навсегда…» Вот, собственно, и вся история.

Одного года хватило, чтобы залечить раны, но этого слишком мало, чтобы изгладились воспоминания. А с другой стороны, и сама Хулия вовсе не собиралась отказываться от этих воспоминаний. К ней уже успели прийти житейская мудрость и зрелость, и – разумеется, под влиянием Сесара – она смотрела на жизнь как на некое подобие дорогого ресторана, где в конце концов тебе обязательно предъявляют счет, однако это вовсе не значит, что тебе необходимо отказаться от полученного удовольствия. Сейчас Хулия размышляла обо всем этом, наблюдая за Альваро, который листал разложенные на столе книги и делал выписки на белых картонных карточках. Внешне он почти не изменился, хотя в волосах его кое-где уже начала пробиваться седина. Все те же спокойные умные глаза… Когда-то она любила эти глаза… и эти тонкие, изящные руки с длинными пальцами и круглыми отполированными ногтями… Глядя на эти пальцы, перелистывавшие страницы книг или сжимавшие авторучку, Хулия, к своему неудовольствию, ощутила в душе далекий отзвук грусти, который, после короткого размышления, все же решила счесть вполне оправданным. Эти руки уже не вызывали в ней прежних чувств, однако некогда они ласкали ее тело. Она кожей помнила их прикосновения, их тепло – ощущения, следы которых так и не сумели стереть другие руки.

Хулия постаралась сдержать всколыхнувшиеся в ней чувства. Ни за что на свете она не собиралась поддаваться соблазну воспоминаний. И потом, воспоминания – дело второстепенное; она пришла к Альваро не для того, чтобы воскресить свою былую тоску, так что ей надлежало сосредоточить внимание не на бывшем возлюбленном, а на том, что он говорил ей. После первых пяти неловких минут во взгляде Альваро отразилось раздумье: он пытался сообразить, насколько важным может быть дело, заставившее ее вновь прийти к нему через столько времени. Он улыбался ей тепло, как старый друг или товарищ по учебе; в нем не ощущалось напряжения, он был внимателен, готов помочь и тут же принялся за работу – как всегда, спокойно и деловито. Время от времени – как это было знакомо Хулии! – он тихонько рассуждал о чем-то с самим собой, затем снова погружался в молчание. После первого момента удивления при виде нее его взгляд только раз выразил недоумение: когда она заговорила о фламандской доске. Хулия рассказала обо всем, кроме таинственной надписи: ее существование они с Менчу решили держать в тайне. Альваро подтвердил, что знаком с творчеством этого художника и историческим периодом, в который тот жил, хотя он и не знал, что картина будет выставлена на аукцион и что Хулия занимается ее реставрацией. Ей не пришлось даже показывать ему принесенные с собой цветные фотографии: похоже, Альваро хорошо знал и ту эпоху, и даже изображенных на картине людей. В данный момент он был занят поисками какой-то даты: он водил указательным пальцем по строчкам старого тома истории средних веков, весь поглощенный делом и, казалось, абсолютно чуждый тому, что так и витало в воздухе, словно призрак былой близости. Хулия так и чувствовала его присутствие. Но, может быть, подумала она, и Альваро испытывает то же самое. Возможно, она тоже кажется ему сейчас далекой и равнодушной.

– Ну вот, – произнес в этот момент Альваро, и Хулия ухватилась за звук его голоса, как потерпевший кораблекрушение хватается за любой кусок дерева. Она знала (и от этой мысли ей стало легче), что не сможет делать одновременно две веши: вспоминать и слушать. Она мысленно спросила себя: правда ли, что все прошло? И без всякой боли ответила утвердительно. По-видимому, это выразилось столь явно, что Альваро бросил на нее удивленный взгляд. После чего вновь посмотрел в книгу, которую держал в руках. Хулия разглядела название на обложке: «Швейцария, Бургундия и Нидерланды в XIV-XV веках».

– Вот, посмотри-ка. – Альваро указал пальцем на имя в тексте, потом на фотографию, лежавшую перед ней на столе. – FERDINANDUS OST. D.: так обозначен игрок, сидящий слева, – тот, что в красном. Ван Гюйс написал «Игру в шахматы» в тысяча четыреста семьдесят первом году, так что никаких сомнений быть не может. Речь идет о Фердинанде Альтенхоффене, герцоге Остенбургском, Ostenburguensis Dux. Родился в тысяча четыреста тридцать пятом, умер… Да, точно: в тысяча четыреста семьдесят четвертом. Когда он позировал художнику, ему было лет тридцать пять.

Хулия, взяв со стола картонную карточку, записывала.

– Где находится этот Остенбург? Где-нибудь в Германии?

Отрицательно качнув головой, Альваро открыл исторический атлас и ткнул пальцем в одну из карт.

– Остенбург – это герцогство, примерно соответствовавшее Родовингии Карла Великого… Оно находилось вот здесь, на стыке французских и немецких земель, между Люксембургом и Фландрией. В течение пятнадцатого и шестнадцатого веков остенбургские герцоги старались сохранить свою независимость, и им это удавалось, но кончилось тем, что Остенбург поглотила сперва Бургундия, а позже – Максимилиан Австрийский. Династия Альтенхоффенов прекратила свое существование со смертью Фердинанда, последнего герцога Остенбургского, – того самого, что на картине играет в шахматы… Если хочешь, я тебе сделаю фотокопии.

– Я буду очень благодарна.

– Не стоит, это пустяки. – Альваро откинулся на спинку кресла, достал из ящика письменного стола жестяную коробку с табаком и принялся набивать свою трубку. – Рассуждая логически, дама, сидящая у окна и обозначенная надписью BEATRIX BURG. OST. D., – не кто иная, как Беатриса Бургундская, супруга герцога Фердинанда. Видишь?.. Беатриса вышла за последнего из Альтенхоффенов в тысяча четыреста шестьдесят четвертом, в возрасте двадцати трех лет.

– По любви? – спросила Хулия, взглянув на фотографию с улыбкой, значение которой было трудно определить.

Альваро так же коротко, несколько натянуто улыбнулся:

– Ты же знаешь, браки такого рода редко заключались по любви… Этот был устроен дядей Беатрисы – Филиппом Добрым, герцогом Бургундским, ради укрепления союза с Остенбургом перед лицом Франции, которая стремилась проглотить оба герцогства. – Он тоже бросил взгляд на фотографию и сунул в зубы трубку. – Фердинанду Остенбургскому крупно повезло: он получил в жены красавицу. По крайней мере, так утверждает Никола Флавен, виднейший летописец той эпохи, в своих «Бургундских анналах». Судя по всему, твой ван Гюйс разделял это мнение. По-видимому, Беатрису рисовали и раньше, поскольку, как указывается в одном документе, который цитирует Пижоан, ван Гюйс некоторое время был в Остенбурге придворным живописцем… Фердинанд Альтенхоффен в тысяча четыреста шестьдесят третьем году назначил ему содержание – сто фунтов в год, из коих половину надлежало ему выплачивать в день Святого Иоанна, а вторую половину – на Рождество. В том же документе упоминается о поручении написать портрет Беатрисы – с натуры. Она тогда еще была невестой герцога.

– А есть какие-нибудь другие упоминания о ван Гюйсе?

– Да сколько угодно. Он ведь стал очень известным художником. – Альваро извлек откуда-то папку. – Жан Лемэр в своей «Couronne Margaridique», написанной в честь Маргариты Австрийской, правительницы Нидерландов, ставит имена Питера из Брюгге (ван Гюйса), Гуго из Гента (ван дер Гуса) и Дирка из Лувена (Дирка Боутса) рядом с именем того, кого он называет королем фламандских живописцев – Яна (ван Эйка). В поэме сказано, дословно: «Pierre de Brugge, qui tant eut les traits utez», то есть «коего штрихи столь чисты»… Когда писались эти строки, ван Гюйса уже четверть века не было в живых. – Альваро внимательно перебирал карточки. – Вот еще более ранние упоминания. Например, это: в описях имущества Валенсийского королевства указывается, что Альфонс V Великодушный имел произведения ван Гюйса, ван Эйка и других западных мастеров, но что все они исчезли… Упоминает ван Гюйса в тысяча четыреста пятьдесят четвертом году Бартоломео Фацио, близкий родственник Альфонса V, в своей книге «De viribus illustris», именуя его «Pietrus Husyus, insignis pictor». Другие авторы, особенно итальянские, называют его «Magistro Piero Van Hus, pictori in Bruggia». Вот здесь есть цитата тысяча четыреста семидесятого года, в которой Гуидо Разофалько отзывается об одной из его картин, «Распятии», также не дошедшей до нас, в следующих словах: «Opera buona di tano di un chiamato Piero di Juys, pictor famoso in Fiandra». А другой итальянский автор, имя которого нам неизвестно, пишет о другой картине ван Гюйса, «Рыцарь и дьявол» (она сохранилась), отмечая: «A magistro Pietruts Juisus magno et famoso flandesco fuit depiction». Можешь добавить, что в шестнадцатом веке о нем упоминают Гуиччардини и ван Мандер, а в девятнадцатом – Джеймс Уил в своих книгах о великих фламандских художниках. – Альваро собрал карточки, осторожно вложил их в папку и положил ее на место. Потом, откинувшись на спинку кресла, с улыбкой взглянул на Хулию. – Ты довольна?

– Более чем… – Девушка записала все, что он говорил, и теперь что-то прикидывала, глядя в свои записи. Через мгновение она подняла голову, откинула волосы с лица и с любопытством посмотрела на Альваро. – У меня просто нет слов. Ты словно заранее подготовил эту лекцию. Я потрясена.

Улыбка профессора несколько потускнела, но он отвел глаза, чтобы не встретиться взглядом с Хулией. Взяв одну из лежавших на столе карточек, он стал пристально изучать ее, как будто написанное на ней внезапно привлекло его внимание.

– Это моя работа, – проговорил он. И Хулия не поняла, почему он произнес это таким странным тоном: то ли его мысли были заняты содержанием карточки, то ли он стремился увести разговор в сторону от этой темы.

– Но ты в своей работе, как всегда, на высоте… – Она несколько секунд с любопытством смотрела на него, затем снова перевела взгляд на записи. – У нас набралось немало данных об авторе и персонажах картины… – Склонившись над репродукцией фламандской доски, она ткнула кончиком пальца в фигуру второго игрока. – Но об этом – пока ничего.

Занятый разжиганием трубки, Альваро ответил не сразу. Лоб его был нахмурен.

– Его личность точно установить трудно, – ответил он, выпуская клуб дыма. – Надпись не слишком-то ясна, хотя и дает основания для выдвижения определенной гипотезы. RUTGIER AR. PREUX… – Он сделал паузу и устремил взгляд на чашечку трубки с таким видом, будто надеялся отыскать в ней подтверждение своей идеи. – Rutgier может означать «Роже», «Рохелио», «Руджеро» – все, что угодно. Существует по меньшей мере десяток вариантов этого имени, оно было широко распространено в ту эпоху… Рrеих – может быть клановой фамилией, однако в этом случае мы окажемся в тупике, потому что в хрониках нет упоминаний ни о ком, кто носил бы подобную фамилию. Но в эпоху Позднего Средневековья слово preux употреблялось в значении «храбрый», «рыцарственный». Ну вот тебе пара известных примеров: этим словом сопровождаются имена Ланселота и Роланда… В Англии и Франции, посвящая кого-либо в рыцари, ему говорили: soyez preux, то есть: будь верным, отважным. То был своеобразный титул, которым было принято отличать избранных, цвет и красу рыцарства.

По профессиональной привычке, сам того не замечая, Альваро впал в лекторский, почти наставительный тон: это происходило – раньше или позже – всякий раз, когда речь заходила о темах, имеющих отношение к его специальности. Хулия ощутила некоторое душевное смятение: все это бередило старые воспоминания, раздувало уже успевшие покрыться пеплом забвения угольки нежности, занимавшей некогда определенное место в пространстве и во времени и игравшей немалую рать в формировании ее нынешнего характера. То были останки иной жизни и чувств, которые она методично и целеустремленно заталкивала в самый дальний угол своей души: так засовывают на самую высокую полку книгу, которую не собираются перечитывать, и она там покрывается слоем пыли, но… она там, никуда не делась.

Когда человек испытывает то, что испытывала в эти минуты Хулия, необходимо срочно подавить это любыми доступными средствами. Занять мозг мыслями о самых ближайших делах. Говорить, расспрашивать о подробностях, даже если они тебе вовсе не нужны. Наклоняться над столом, делая вид. что целиком поглощена своими записями. Думать о том, что перед ней совсем другой Альваро, не тот, что раньше, – а, вне всякого сомнения, так оно и было. Убедить себя, что все остальное произошло в некую отдаленную эпоху, в стародавние времена и бог знает где. Держаться и чувствовать так, словно воспоминания принадлежат не ей и Альваро, а каким-то совсем иным людям, о которых им просто приходилось когда-то слышать и судьба которых их никоим образом не волнует.

Одним из возможных решений проблемы было закурить, Хулия так и сделала. Дым сигареты, проникая в ее легкие, примирял ее с самой собой, как бы впрыскивая ей маленькими порциями безразличие и спокойствие. Хулия неторопливо достала из сумочки сигареты, вынула одну из пачки, зажгла, затянулась, старательно выполняя привычный ритуал. Это немного успокоило ее, и она смогла снова взглянуть в лицо Альваро, давая понять, что готова слушать дальше.

– И какова же твоя гипотеза? – Она прислушалась к собственному голосу и нашла, что он звучит вполне удовлетворительно. Что ж, отлично. – Насколько я понимаю, если слово PREUX не является фамилией, ключ к разгадке тайны, возможно, следует искать в аббревиатуре AR.

Альваро согласился с ней. Щуря глаза от дыма трубки, он взял другую книгу, раскрыл ее и принялся листать. Найдя то, что искал, он протянул книгу Хулии.

– Посмотри сюда. Роже Аррасский, родился в тысяча четыреста тридцать первом году – том самом, когда англичане сожгли в Руане Жанну д'Арк. Его семья была связана родственными узами с французским королевским домом Валуа. Роже Аррасский родился в замке Бельсанг, по соседству с герцогством Остенбургским.

– Ты думаешь, это он изображен на картине?

– Очень возможно. Вполне вероятно, что AR является сокращенным, от «Аррас». А Роже Аррасский – об этом говорится во всех хрониках той эпохи – принимал участие в Столетней войне в качестве ближайшего соратника Карла VII, короля Франции. Видишь?.. Участвовал в отвоевании Нормандии и Гиени у англичан, в тысяча четыреста пятидесятом году – в битве при Форминьи, три года спустя – в битве при Кастийоне. Взгляни-ка на эту гравюру. Может, среди этих людей изображен и он: например, вот этот рыцарь в шлеме с опущенным забралом, который в самый разгар сражения отдает королю Франции своего коня взамен убитого под ним, а сам продолжает биться пешим…

– Ты меня удивляешь, профессор. – Она смотрела на него, не скрывая своего изумления. – Какая романтическая история… Не ты ли повторял, что воображение есть злейший враг исторической точности.

Альваро расхохотался от души:

– Считай, что это маленькая вольность, допущенная мной в твою честь во внелекционное время. Разве могу я забыть твою нелюбовь к сухим и голым фактам? Вот, помню, когда мы с тобой…

Он замолчал на полуслове, потому что увидел, как тень легла на лицо Хулии. Воспоминания в этот день были неуместны; почувствовав это, Альваро не стал продолжать.

– Мне жаль, что так вышло, – тихо проговорил он.

– Да ладно, проехали. – Хулия резким движением ткнула сигарету в пепельницу, чтобы загасить, и обожгла себе пальцы. – Если смотреть в корень, в общем-то, виновата была я. – Уже более спокойно она подняла глаза на Альваро. – Так что там с нашим рыцарем?

С явным облегчением Альваро углубился в разъяснения. Роже Аррасский, сказал он, был не только воином: в нем слилось воедино множество качеств и талантов. Он был зерцалом рыцарства. Образцом средневекового дворянина. Поэтом и музыкантом – в свободное время. Его весьма высоко ценили при дворе его кузенов Валуа. Так что титул Preux подходил ему как нельзя лучше.

– Он играл в шахматы?

– Это нигде не зафиксировано.

Хулия, увлеченная рассказом, торопливо записывала. Вдруг она перестала писать и взглянула на Альваро:

– Я только не понимаю… – Она прикусила конец шариковой ручки. – Что, в таком случае, делает этот Роже Аррасский на картине ван Гюйса и с какой стати он играет в шахматы с герцогом Остенбургским…

Альваро в явном затруднении поерзал в кресле, как будто его внезапно одолели сомнения, затем уперся взглядом в стену за спиной Хулии и погрузился в молчание, нарушаемое лишь покусыванием трубки. Вид у него был такой, словно в его мозгу разыгрывалась некая внутренняя битва. Наконец он осторожно улыбнулся уголком рта.

– Что он там делает, кроме того, что играет в шахматы, я не имею понятия. – И он развел руками, давая понять, что на этом его познания кончаются. Однако Хулия отчетливо почувствовала, что он смотрит на нее с некоторой опаской, будто не решаясь высказать мысль, вертящуюся у него в голове. – Единственное, что мне известно, – помолчав, продолжал он, – это что Роже Аррасский умер не во Франции, а в Остенбурге. – И после секундного колебания указал на фотографию фламандской доски. – Ты обратила внимание, когда написана эта картина?

– В тысяча четыреста семьдесят первом. – Хулия была заинтригована. – А что?

Альваро медленно выдохнул дым, затем издал странный сухой звук, похожий на короткий смешок. Теперь он смотрел на Хулию так, словно надеялся прочесть в ее глазах ответ на вопрос, который он не решался сформулировать.

– Тут какая-то неувязка, – произнес он наконец. – Либо дата, указанная на картине, неверна, либо хроники той эпохи врут, либо этот рыцарь – не Роже Аррасский… – Он взял еще одну книгу – репринтное издание «Хроники герцогов Остенбургских», полистал ее и положил перед Хулией. – Эта книга написана в конце пятнадцатого века Гишаром д'Эйно – он француз, современник тех событий, о которых повествует, и основывается на информации, полученной от непосредственных свидетелей… Так вот, Эйно пишет, что наш рыцарь приказал долго жить в тысяча четыреста шестьдесят девятом, накануне Богоявления. То есть за два года до того, как Питер ван Гюйс написал свою «Игру в шахматы». Понимаешь, Хулия?.. Роже Аррасский никак не мог позировать для этой картины, потому что к моменту ее создания его давно уже не было в живых.

Он проводил ее до автомобильной стоянки факультета и передал папку с фотокопиями. Там почти все, сказал он. Исторические справки, список произведений ван Гюйса, включенных в каталоги, библиография… Он обещал, как только выдастся свободная минутка, составить и прислать ей на дом хронологическую справку и еще кое-что. Потом он замолчал и стоял так, с трубкой во рту, засунув руки в карманы куртки, как будто ему нужно было сказать ей еще что-то, но он сомневался, следует ли это делать.

– Надеюсь, – прибавил он после минутного колебания, – что был тебе полезен.

Хулия, все еще взбудораженная, кивнула. Подробности истории, о которой она только что узнала, так и бурлили у нее в голове. И еще кое-что.

– Я просто потрясена, профессор… Меньше чем за час ты реконструировал жизнь персонажей картины, с которой никогда прежде не имел дела.

Альваро, на мгновение отведя взгляд, поблуждал им по окружающим их зданиям и аллеям университетского городка, потом слегка пожал плечами.

– Ну, нельзя сказать, что мне уж совсем была неизвестна эта картина. – Хулия уловила в его голосе нотку сомнения, и это насторожило ее, хотя она сама вряд ли сумела бы объяснить почему. Она внимательно вслушалась в то, что говорил Альваро. – Между прочим, в одном из каталогов музея Прадо за тысяча девятьсот семнадцатый год имеется ее репродукция… «Игра в шахматы» находилась там на хранении в течение двух десятков лет – точнее, с самого начала века по двадцать третий год, когда ее забрали наследники.

– Я этого не знала.

– Ну, так теперь знаешь. – И Альваро сосредоточил свое внимание на трубке, которая, похоже, почти погасла. Хулия искоса смотрела на него. Она знала этого человека – пусть даже когда-то в прошлом – слишком хорошо, чтобы не почувствовать, что он чем-то обеспокоен. Чем-то важным, о чем не решается заговорить вслух.

– А о чем ты умолчал, Альваро?

Он ответил не сразу. Некоторое время он стоял неподвижно, с отсутствующим взглядом, посасывая свою трубку. Потом медленно повернулся к Хулии:

– Не понимаю, что ты имеешь в виду.

– Я имею в виду, что мне важно знать все, что имеет хоть какое-нибудь отношение к этой картине. – Она серьезно взглянула ему в глаза. – Я слишком многое поставила на нее.

Она заметила, как Альваро, словно в нерешительности, прикусил мундштук трубки и сделал какой-то неопределенный жест.

– Ты просто вынуждаешь меня… Похоже, твой ван Гюйс в последнее время начал входить в моду.

– Входить в моду? – Хулия разом напряглась, как будто ощутив колебание земли под ногами. – Ты хочешь сказать, что кто-то уже обращался к тебе по этому поводу?

Альваро неловко усмехнулся, словно сожалея о том, что сказал слишком много.

– Возможно, что так.

– Кто это был?

– Вот в этом-то и вся загвоздка. Я не имею права говорить тебе это.

– Не пори чуши!

– Я не порю. Это правда. – Его взгляд молил о прощении.

Хулия вздохнула глубоко, как могла, чтобы заполнить странную пустоту, которую вдруг ощутила в желудке; где-то внутри у нее включился сигнал тревоги. Но Альваро снова заговорил, и она постаралась слушать внимательно: вдруг где-нибудь промелькнет хоть обрывок информации, способной вывести ее на верный путь. Альваро хотел бы взглянуть на фламандскую доску. Разумеется, если Хулия не против. Ну и, конечно, повидаться с ней еще раз.

– Я все смогу объяснить тебе, – закончил он, – когда наступит момент.

Возможно, желание увидеть картину – всего лишь предлог, пришло в голову девушке. Он вполне способен разыграть этот спектакль, ради того чтобы повидаться с ней. Чтобы скрыть волнение, она закусила нижнюю губу. В душе ее боролись ван Гюйс и воспоминания, ничего общего не имевшие с причиной ее прихода к Альваро.

– Как поживает ваша супруга? – не в силах противостоять соблазну спросила она самым что ни на есть непринужденным тоном. Затем чуть подняла лукавый взгляд на Альваро, разом выпрямившегося и напрягшегося.

– Спасибо, хорошо, – сухо ответил он, прилежно, как нечто новое и незнакомое, рассматривая зажатую в пальцах трубку. – Она сейчас в Нью-Йорке, готовит одну выставку.

В памяти Хулии мелькнул образ миловидной светловолосой женщины в коричневом английском костюме, выходящей из автомобиля. Она тогда видела ее мельком – едва ли в течение пятнадцати секунд, но это видение разом, словно одним разрезом скальпеля, отсекло ее молодость от всей остальной жизни. Хулия смутно помнила, что жена Альваро работает по линии департамента культуры, – что-то связанное с выставками и частыми разъездами по служебным делам. В течение довольно долгого времени это обстоятельство значительно упрощало дело. Альваро никогда не говорил о жене, Хулия тоже не задавала вопросов; однако оба постоянно ощущали ее невидимое присутствие: она стояла между ними, подобно призраку. И этот призрак – пятнадцатисекундное видение женского лица – в конце концов одержал верх.

– Надеюсь, у вас все в порядке.

– Да, в общем, все нормально. Даже, я бы сказал, хорошо.

– Ясно.

Пару минут они шли молча, не глядя друг на друга. Наконец Хулия прищелкнула языком и склонила голову к плечу, улыбаясь в пространство.

– Ладно, раз уж теперь все это не имеет особого значения… – Она остановилась перед Альваро, уперев руки в бока. Губы ее дерзко улыбались, в глазах плясали чертики. – Что ты думаешь обо мне – теперь?

Прищурившись, он оглядел ее с головы до ног, помолчал, словно в раздумье.

– Ты прекрасно выглядишь… Честное слово.

– А ты – как ты себя чувствуешь?

– Скажем так – не слишком уверенно. – В его улыбке сквозила грусть. – И частенько задаю себе вопрос: правильное ли решением принял год назад?

– Ну, теперь ты уже никогда этого не узнаешь.

– Кто знает…

Он все еще очень привлекателен, подумала Хулия, чувствуя укол прежней тоски и одновременно недовольства собой. Она посмотрела ему в глаза, перевела взгляд на его руки, отдавая себе отчет в том, что ступает на лезвие бритвы, по обеим сторонам которого две бездны: одна притягивает, другая отталкивает.

– Картина у меня дома, – ответила она осторожно, уклоняясь даже от намека на какие бы то ни было обещания; а сама в этот момент силилась привести в порядок свои мысли, желая убедиться в том, что с такой болью обретенная, в прямом смысле слова выстраданная, твердость не изменила ей. Необходимо быть настороже: слишком уж рискованно предаваться чувствам и воспоминаниям. Ван Гюйс – прежде всего.

Это соображение помогло ей собраться с мыслями. Хулия пожала протянутую ей руку, ощутив в ответном пожатии неуверенность и напряжение. Это воодушевило ее, вызвав в душе тайную недобрую радость. И тогда – словно бы поддавшись внезапному порыву, но все же вполне преднамеренно – она быстро поцеловала Альваро в губы: так сказать, авансом, чтобы подбодрить. Затем, открыв дверцу своего маленького белого «фиата», скользнула внутрь.

– Если захочешь увидеть картину, заходи ко мне, – как ни в чем не бывало бросила она, включая зажигание. – Завтра, во второй половине дня. И спасибо за все.

Ему этого хватит за глаза. Она увидела в зеркальце его удаляющуюся фигуру с поднятой для прощального приветствия рукой, здания университетского городка, красный кирпичный корпус факультета. Усмехнувшись про себя, Хулия лихо проскочила на красный свет. «Ты клюнешь на эту наживку, профессор, – злорадно думала она. – Уж не знаю почему, но кто-то где-то явно собирается сыграть какую-то нехорошую шутку. И ты скажешь мне, кто это, или я буду не я».

Пепельница на столике возле дивана была битком набита окурками. До поздней ночи, лежа на диване, Хулия читала при свете маленькой лампочки. И мало-помалу история картины, самого художника и его героев оживала, становилась все более осязаемой. Хулия читала жадно, напряженно, впитывая в себя информацию, ловя малейшие подробности, способные указать путь к разгадке тайны этой странной шахматной партии, разыгрывавшейся на стоящем напротив мольберте, едва видимом в полумраке студии.

«…Освободившись в 1453 году от вассальной зависимости от Франции, герцоги Остенбургские пытались удержать зыбкое равновесие, балансируя между Францией, Германией и Бургундией. Политика, проводимая Остенбургом, вызвала опасения у Карла VII, короля Франции, боявшегося, что герцогство окажется поглощенным Бургундией, которая к тому времени усилилась настолько, что стремилась образовать независимое королевство. Над этой небольшой частью Европы бушевал целый смерч дворцовых интриг, политических альянсов и заключавшихся в глубокой тайне пактов. Опасениям Франции еще более способствовал заключенный в 1464 году брак между сыном и наследником герцога Вильгельма Остенбургского, Фердинандом, и Беатрисой Бургундской, племянницей Филиппа Доброго и двоюродной сестрой будущего герцога Бургундии Карла Отважного.

Таким образом, в те решающие для будущего Европы годы остенбургский двор стал ареной борьбы двух непримиримо враждовавших между собой партий: бургундской, ратовавшей за слияние с соседним герцогством, и французской, выступавшей за воссоединение с Францией. Непрерывной борьбой между этими двумя силами и характеризовался весьма бурный период правления Фердинанда Остенбургского вплоть до самой его смерти, последовавшей в 1474 году…»

Хулия опустила папку на пол и села на диване, обхватив колени руками. Некоторое время в студии царила абсолютная тишина. Хулия сидела неподвижно, пытаясь осмыслить только что узнанное. Затем встала, подошла к картине. Qpis Necavit Equitem. Вытянув указательный палец, Хулия осторожно, не прикасаясь, провела им там, где находилась загадочная надпись, спрятанная ван Гюйсом под несколькими слоями зеленой краски, которой он изобразил покрывавшее стол сукно. Кто убил рыцаря. Теперь, после знакомства с материалами, раздобытыми у Альваро, эта фраза, скрытая в недрах едва освещенной маленькой лампочкой картины, приобрела для Хулии зловеще конкретный смысл. Наклонившись к фламандской доске так близко, что едва не коснулась ее лицом, девушка до боли в глазах всмотрелась в фигуру, обозначенную словами RUTGIER AR. PREUX. Был ли это действительно Роже Аррасский или кто-то другой, Хулия вдруг ощутила абсолютную уверенность в том, что скрытая надпись относится именно к нему. Несомненно, тут нечто вроде загадки; однако непонятно, какую роль во всем этом играют шахматы. Играют. А может, это и правда всего лишь игра?

Хулия почувствовала внезапное раздражение – как тогда, когда ей приходилось брать в руки скальпель, чтобы справиться с не желающим отделяться лаком. Она заложила сплетенные руки за голову, прикрыла глаза. Открыв их через несколько минут, она вновь увидела перед собой профиль неизвестного рыцаря, поглощенного игрой, сосредоточенно нахмурившего лоб. А он красив, подумала Хулия, без сомнения, он был весьма привлекательный мужчина. Весь его облик дышал достоинством и благородством, и ван Гюйс явно намеренно подчеркнул это целым рядом деталей. А кроме того, голова рыцаря находилась точно на пересечении линий, составляющих в живописи так называемое золотое сечение: все классики, еще со времен Витрувия, пользовались этим законом живописной композиции, чтобы уравновесить расположение фигур на картине…

Это открытие поразило Хулию. Если бы ван Гюйс, создавая эту картину, задался целью выделить фигуру герцога Фердинанда Остенбургского – которому, вне всякого сомнения, подобная честь должна была бы принадлежать в силу его более высокого положения, – ему следовало бы, согласно правилам, поместить ее в точке золотого сечения, а не в левой части композиции. То же самое относилось и к Беатрисе Бургундской, изображенной художником в правой части картины, у окна, да еще на втором плане. Исходя из всех этих соображений напрашивался вывод: главная фигура на фламандской доске – не герцог, не герцогиня, a RUTGIER AR. PREUX – возможно, Роже Аррасский. Но Роже Аррасского к тому времени уже не было в живых.

Направляясь к одному из набитых книгами шкафов, Хулия не отводила взгляда от картины – продолжала смотреть на нее через плечо, словно боясь, что, отвернись она хоть на мгновение, кто-то из изображенных на ней людей шевельнется. Черт бы побрал этого Питера ван Гюйса! Хулия произнесла это почти вслух. Напридумывал всяких загадок, которые спустя полтысячи лет лишают ее сна. Вытащив том «Истории искусства» Ампаро Ибаньес, посвященный фламандской живописи, Хулия снова уселась с ногами на диван, закурила которую уже по счету сигарету и раскрыла книгу… Ван Гюйс, Питер. Брюгге, 1415 – Гент, 1481…

«…Отдавая, как придворный живописец, должное вышивкам, драгоценностям и мрамору, ван Гюйс тем не менее является художником буржуазного склада: это явственно сказывается в семейной, бытовой атмосфере изображаемых им сцен, в деловитом, практичном взгляде на вещи, подмечающем мельчайшие детали. В нем сильно влияние Яна ван Эйка, а еще более – его учителя, Робера Кампена. Ван Гюйс взирает на окружающий мир спокойным, невозмутимым, аналитическим взглядом фламандца. Вместе с тем, будучи неизменным приверженцем символического искусства, он закладывает в изображаемые им образы и предметы второй, глубинный смысл (закупоренный стеклянный сосуд или дверь в стене как намеки на непорочность Марии в „Деве молящейся“, игра света и теней вокруг очага в „Семействе Лукаса Бремера“ и т. п.). Мастерство ван Гюйса воплощено в четких и чистых контурах фигур и предметов, в виртуозном решении наиболее сложных для той эпохи проблем живописи – таких, как пластическая организация поверхности, нигде не прерываемый контраст между полумраком помещения и дневным светом или тень, меняющаяся в зависимости от формы и фактуры того, на что она падает.

Сохранившиеся произведения: „Портрет ювелира Вильгельма Вальгууса“ (1448), музей Метрополитен, Нью-Йорк. „Семейство Лукаса Бремера“ (1452), галерея Уффици, Флоренция. „Дева молящаяся“ (ок. 1455), музей Прадо, Мадрид. „Ловенский меняла“ (1457), частная коллекция, Нью-Йорк. „Портрет купца Матиаса Концини и его супруги“ (1458), частная коллекция, Цюрих. „Антверпенский складень“ (ок. 1461), Венская художественная галерея. „Рыцарь и дьявол“ (1462), Рийкс-музеум, Амстердам. „Игра в шахматы“ (1471), частная коллекция, Мадрид. „Снятие с креста“ (ок. 1478), собор Св. Бавона, Гент».

В четыре часа утра, когда во рту начало нестерпимо горчить от выкуренных сигарет и выпитого кофе, Хулия закончила читать. Теперь история художника, картины и ее персонажей обрела для нее плоть и кровь. Эти люди были уже не просто фигурами, написанными маслом на дубовой доске, а реальными существами, некогда заполнявшими собой определенное время и пространство между жизнью и смертью. Питер ван Гюйс, художник. Фердинанд Альтенхоффен и его супруга Беатриса Бургундская. И Роже Аррасский. Теперь уже точно он, потому что Хулия нашла-таки доказательство того, что изображенный на картине рыцарь, игрок, изучающий расположение шахматных фигур так серьезно и сосредоточенно, словно от этого зависит его жизнь, действительно был Роже Аррасским, родившимся в тысяча четыреста тридцать первом году и умершим в тысяча четыреста шестьдесят девятом, в Остенбурге. У Хулии не оставалось ни малейшего сомнения в этом. Как и в том, что таинственным связующим звеном между ним, другими персонажами и художником является эта картина, написанная через два года после его гибели. Подробное описание которой сейчас лежало у нее на коленях в виде фотокопии одной из страниц «хроники» Гишара д'Эйно.

«…Итак, в самый канун Богоявления года тысяча четыреста шестьдесят девятого от Рождества Христова, когда мессир Рогир д'Аррас прогуливался, как он имел обыкновение вечерами, по заходе солнца, вблизи рва, называемого рвом восточных ворот, некто, сокрытый тьмою, выстрелил в него из арбалета и пронзил ему грудь стрелою навылет. Сеньор д'Аррас пал на месте, громким голосом взывая и прося исповеди, но, когда прибежали к нему на помощь, душа его уже покинула тело, отлетев чрез отверстую рану. Кончина мессира Рогира, по справедливости именовавшегося зерцалом рыцарства и доблестнейшим из дворян, причинила немалое огорчение тем, кои в Остенбурге держали руку Франции, каковых приверженцем слыл и мессир Рогир. По сем печальном деле поднялись голоса, возлагавшие вину за оное на стоявших за Бургундский дом. Иные же полагали, что причиною его явились дела любовные, к коим немало пристрастен был злосчастный сеньор д'Аррас. Иные склонялись даже к тому, что сам герцог Фердинанд тайно направил руку убийцы в грудь мессира Рогира, будто бы осмелившегося взглянуть глазами любви на герцогиню Беатрису. И подозрение сопровождало герцога до самой его кончины. Так завершилось сие печальное дело, и убийц не открыли никогда, а люди, толкуя меж собою на папертях и рыночных площадях, говорили, будто некая могущественная рука споспешествовала их сокрытию. И так надлежащая кара осталась препорученной руце Божией. А был мессир Рогир мужем достославным, прекрасным ликом и телом, хоть и довелось ему во многих войнах сражаться, служа французской короне, прежде того как прибыл он в Остенбург, дабы служить герцогу Фердинанду, с коим некогда делил детство и отрочество. И был горестно оплакан он многими дамами. А имел он от роду тридцать восемь лет и пребывал во всем цвете их, когда рука убийцы сразила его…»

Хулия выключила лампу и некоторое время сидела в темноте, откинувшись головой на спинку дивана и глядя на единственную яркую точку – тлеющий кончик сигареты, которую держала в руке. Сейчас она не могла видеть стоявшую перед ней картину, да ей и не нужно было. Фламандская доска уже успела так крепко запечатлеться на сетчатке ее глаз и в ее мозгу, что даже так, в полном мраке, Хулия отчетливо видела ее – вплоть до мельчайших подробностей.

Она зевнула, потерла ладонями лицо. Она испытывала сложное, смешанное ощущение – усталости и одновременно эйфорического подъема, ощущение одержанной победы – неполной, но волнующей и возбуждающей: так человека, находящегося на середине долгого и утомительного пути, вдруг посещает предчувствие, что он сумеет дойти до конца. Пока что ей удалось приподнять лишь самый краешек завесы тайны, окутывавшей фламандскую доску; еще многое предстояло выяснить и узнать. Но кое-что уже было ясно как божий день: в этой картине нет ничего случайного или малозначащего. Все подчинялось определенному плану, определенной цели, а цель эта выражалась в вопросе «Кто убил рыцаря?», который кто-то вполне преднамеренно, из страха или каких-нибудь только ему известных соображений, закрасил или приказал закрасить. И Хулия собиралась выяснить, что скрывается за всем этим, – что бы это ни было. В эту минуту, сидя в темноте, докуривая энную сигарету, слегка ошалев от бессонной ночи и усталости, с головой, едва не лопающейся от средневековых образов и свиста стрел, выпущенных ночью в спину, девушка думала уже не о реставрации картины, а о том, как раскрыть ее тайну. Это будет даже забавно, подумала она за секунду до того, как погрузилась в сон: участников этой истории уже давным-давно нет на свете, и даже их скелеты в могилах, наверное, успели рассыпаться в пыль, а она, Хулия, вдруг возьмет да и найдет ответ на вопрос, заданный художником-фламандцем по имени Питер ван Гюйс полтысячи лет назад. Ответ на вопрос… загадку… вызов, брошенный и долетевший сквозь пятивековое молчание…

2. ЛУСИНДА, ОКТАВИО, СКАРАМУЧЧА

– По-моему, Зазеркалье страшно похоже на шахматную доску, – сказала наконец Алиса.

Дверной колокольчик антикварного магазина приветствовал Хулию звонким «динь-дилинь». Всего несколько шагов – и она почувствовала, как ее буквально обволакивает такое знакомое ощущение покоя и домашнего уюта. Она всякий раз испытывала его, приходя сюда. Все ее воспоминания, начиная с самых ранних, были пронизаны этим мягким золотистым светом, в котором безмолвно грезили о прошлом бархатные и шелковые кресла, резные консоли в стиле барокко, тяжелые ореховые бюро, ковры, фигурки из слоновой кости, фарфоровые статуэтки и потемневшие от времени картины; изображенные на них люди в черных, будто траурных, одеждах строго и сурово взирали из своих рам на ее детские игры. За годы, минувшие с тех пор, многие вещи исчезли, уступив место другим, однако общее впечатление, бережно хранимое душой Хулии, оставалось неизменным: ряд комнат, озаренных мягким светом, словно бы обнимающим расставленные и разбросанные в гармоничном беспорядке вещи и предметы самых разных эпох и стилей. А среди них – три изящные фарфоровые, расписанные вручную фигурки работы Бустелли: Лусинда, Октавио и Скарамучча, персонажи комедии дель-арте. Они были гордостью Сесара, а также любимыми игрушками Хулии в ее детские годы. Возможно, именно поэтому антиквар так и не пожелал расстаться с ними и продолжал держать их, как и прежде, в особой небольшой витрине, расположенной в глубине магазина, возле витража в свинцовом переплете, обрамлявшего выход во внутренний дворик: там Сесар обычно сидел и читал – Стендаля, Манна, Сабатини, Дюма, Конрада, – пока колокольчик не извещал о приходе очередного клиента.

– Здравствуй, Сесар.

– Здравствуй, принцесса.

Сесару было, наверное, за пятьдесят (Хулии ни разу не удалось вырвать у него чистосердечное признание относительно его возраста). В его голубых глазах всегда играла насмешливая улыбка, как у мальчишки-шалуна, для которого самое большое удовольствие на свете – это поступать наперекор миру, в котором его заставляют жить. Всегда тщательно уложенные волнистые волосы Сесара были снежно-белы (Хулия подозревала, что он уже не первый год добивался этого эффекта химическими средствами), и он все еще сохранял отличную фигуру – может, лишь чуть раздавшуюся в бедрах, – которую весьма умело облачал в костюмы безупречно-изысканного покроя; пожалуй, единственным маленьким «но» являлась некоторая их смелость, если учитывать возраст владельца. Сесар никогда, даже в самом избранном светском обществе, не носил галстуков, заменяя их великолепными итальянскими шейными платками, которые завязывал изящным узлом, оставляя незастегнутым ворот рубашки; а рубашки у него были исключительно шелковые, помеченные его инициалами, вышитыми в виде белого или голубого вензеля чуть пониже сердца. Вот таким был Сесар. А кроме того, человеком высочайшей, рафинированной культуры: подобных ему Хулия среди своих знакомых могла пересчитать по пальцам. А еще в Сесаре, как ни в ком другом, воплощалась идея, что в людях высшего общества безукоризненная учтивость является выражением крайнего презрения к остальным. Из всего окружения антиквара (под каковым, возможно, следовало подразумевать все человечество) Хулия была единственной, кто, оказываясь предметом этой учтивости, мог воспринимать ее спокойно, зная, что презрение к ее персоне никак не относится. Ибо всегда – с тех пор, как она помнила себя, – Сесар был для нее своеобразным гибридом отца, наперсника, друга и духовного наставника, хотя не являлся в полном смысле слова ни тем, ни другим, ни третьим, ни четвертым.

– У меня проблема, Сесар.

– Прошу прощения. В таком случае, у нас проблема. Так что рассказывай все.

И Хулия рассказала ему все, не опустив ни одной подробности. Поведала и о таинственной надписи; на это сообщение антиквар отреагировал только легким движением бровей. Они сидели у витража в свинцовом переплете, и Сесар слушал, чуть наклонившись к ней: нога на ногу – правая на левой, рука, украшенная золотым перстнем с дорогим топазом, небрежно покоится на запястье другой, точнее, на часах «Патек Филипп». Вот эта изысканная небрежность, отнюдь не наигранная (а возможно, уже давно переставшая быть наигранной), так неотразимо действовала на беспокойные юные головы, стремящиеся к утонченным ощущениям: на разных свежеиспеченных художников, скульпторов и представителей иных искусств. Сесар брал их под свое крыло и опекал с преданностью и постоянством, на которые – следовало отдать ему должное – никоим образом не влияло прекращение их романтических отношений: эти периоды никогда не бывали у него слишком долгими.

– Жизнь коротка, а красота эфемерна, принцесса. – Сесар произносил это вкрадчиво, доверительно, почти шепотом, а на губах его играла меланхолическая и одновременно насмешливая улыбка. – Было бы просто несправедливо обладать ею вечно… Самое прекрасное – это научить летать юного воробышка, ибо его свобода заключает в себе твое самоотречение… Ты улавливаешь всю тонкость этой параболы?

Хулия (как она сама признала однажды вслух, когда Сесар, посмеиваясь, но явно чувствуя себя польщенным, обвинил ее в том, что она устраивает ему сцену ревности) испытывала по отношению к этим «воробышкам», вечно порхавшим вокруг антиквара, необъяснимое раздражение, выражать которое ей не давала лишь привязанность к Сесару да старательно доказываемая самой себе мысль, что он, в конце концов, имеет полное право жить своей собственной жизнью. Как – по своему обыкновению, бестактно – не раз говорила Менчу: «У тебя, детка моя, просто комплекс Электры, переодевшейся Эдипом. Или наоборот…» В отличие от парабол Сесара, всегда несших глубокий скрытый смысл, параболы Менчу били не в бровь, а в глаз без всякого камуфляжа, и притом наотмашь.

Когда Хулия закончила свой рассказ, антиквар некоторое время молчал, обдумывая и взвешивая услышанное. Потом чуть наклонил голову в знак согласия. История фламандской доски, похоже, не произвела на него особого впечатления – в делах, связанных с искусством, да с учетом его возраста и опыта, не много осталось вещей, способных сильно впечатлить его, – однако в его обычно насмешливо поблескивающих глазах промелькнула искорка интереса.