Storia della tua vita

Tuo padre me lo sta per chiedere. Questo è il momento più importante delle nostre vite, e voglio stare attenta, notare ogni dettaglio. Tuo papà e io siamo appena tornati da una serata fuori, cena e spettacolo; è passata mezzanotte. Siamo usciti sulla veranda a guardare la luna piena; poi ho detto al tuo papà che volevo ballare, così mi ha accontentata e stiamo ballando lentamente, due ultratrentenni che oscillano avanti e indietro al chiaro di luna come ragazzi. Non sento affatto il freddo della notte. E allora il tuo papà dice: “Vuoi fare un bambino?”.

Tuo padre e io ora siamo sposati da due anni e viviamo a Ellis Avenue. Quando ce ne andremo tu sarai ancora troppo piccola per poter ricordare la casa, ma ti mostreremo le foto, e ti racconteremo le storie che la riguardano. Mi sarebbe piaciuto raccontarti la storia di questa sera, la notte in cui sei stata concepita, ma il momento giusto per farlo verrà quando sarai pronta per avere figli tuoi, e non avremo mai questa possibilità.

Raccontartelo prima non andrebbe bene; per gran parte della tua vita non vorrai rimanere in silenzio ad ascoltare una storia così romantica - tu diresti sdolcinata. Ricordo bene la teoria sulle tue origini che proporrai quando avrai dodici anni:

“La sola ragione per cui mi avete messo al mondo è che volevate una cameriera gratis”, dirai amaramente, tirando fuori l’aspirapolvere dal ripostiglio.

“È vero”, dirò. “Tredici anni fa sapevo che avrei dovuto pulire i tappeti con l’aspirapolvere, e mi sembrava che il modo più facile ed economico per risolvere il problema fosse avere una figlia. Ora comincia a darti da fare, per favore”.

“Se non fossi mia madre, questo sarebbe illegale”, risponderai sbuffando, mentre srotoli il cavo e infili la spina nella presa del muro.

Questo avverrà nella casa di Belmont Street. Vivrò fino a vedere entrambe le case occupate da estranei; quella in cui sei stata concepita, e quella in cui sei cresciuta. Tuo papà ed io venderemo la prima un paio di anni dopo il tuo arrivo. Io venderò la seconda poco dopo la tua partenza. Per allora Nelson e io ci saremo trasferiti nella nostra fattoria, e tuo padre vivrà con quella come-si-chiama.

So come finisce questa storia; ci penso molto. Penso molto anche a come è cominciata, pochi anni fa, quando apparvero le navi nell’orbita terrestre e gli artefatti nei prati. Il governo non disse quasi nulla, mentre i giornali dissero tutto quello che era possibile dire.

E poi arrivò la telefonata, la richiesta di un appuntamento.

Li vidi in attesa nel corridoio, fuori dal mio ufficio. Formavano una strana coppia; uno indossava un’uniforme militare, aveva i capelli a spazzola e portava una valigetta d’alluminio. Sembrava scrutare quello che gli stava intorno con occhio critico. L’altro era chiaramente un accademico: barba e baffi, e velluto a coste. Stava sfogliando i fascicoli attaccati alla bacheca lì vicino.

“Il colonnello Weber, suppongo”. Strinsi la mano al soldato. “Louise Banks”.

“Dottoressa Banks, grazie per aver trovato il tempo per parlare con noi”, disse.

“Di niente; ogni scusa è buona per evitare la riunione di facoltà”.

Il colonnello Weber indicò il suo compagno. “Questo è il dottor Gary Donnelly, il fisico di cui le ho parlato per telefono”.

“Mi chiami Gary”, mi disse mentre ci stringevamo la mano. “Sono ansioso di sentire quello che potrà dirci”.

Entrammo nel mio ufficio. Tolsi da una sedia una pila di volumi, e ci mettemmo tutti seduti. “Mi diceva che vorrebbe farmi ascoltare una registrazione. Suppongo che abbia qualcosa a che fare con gli alieni”.

“Posso solo farle sentire la registrazione”, disse il colonnello Weber.

“Okay, ascoltiamola”.

Il colonnello Weber tirò fuori un registratore dalla valigetta e schiacciò il pulsante di avvio. La registrazione faceva vagamente pensare a un cane bagnato che si scrolla l’acqua di dosso.

“Che ne pensa?”, chiese.

Lasciai perdere il paragone del cane bagnato. “In quale contesto è stata effettuata la registrazione?”.

“Non sono autorizzato a dirlo”.

“Mi aiuterebbe a interpretare questi suoni. Ha visto l’alieno mentre parlava? Cosa stava facendo?”.

“Posso solo farle sentire la registrazione”.

“Non rivelerà nulla, se mi dice che avete visto gli alieni; la gente ormai lo dà per certo”.

Il colonnello Weber non si smuoveva di un millimetro. “Ha qualche opinione riguardo alle caratteristiche linguistiche della registrazione?”, domandò.

“Be’, è chiaro che i tratti vocali sono sostanzialmente diversi da quelli umani. Posso supporre che questi alieni non abbiano un aspetto umano?”.

Il colonnello stava per dire qualcos’altro di non compromettente, quando intervenne Gary Donnelly. “Può fare qualche supposizione sulla registrazione?”.

“Non proprio. Non sembra facciano uso della laringe per emettere quei suoni, ma questo non mi dice a cosa somiglino”.

“C’è qualcosa… qualunque altra cosa che potrebbe dirci?”, chiese il colonnello Weber.

Mi resi conto che non era abituato ad avere a che fare con un civile. “Solo che stabilire una comunicazione potrebbe essere veramente difficile a causa delle differenze anatomiche. Quasi certamente utilizzano suoni che l’apparato vocale umano non può riprodurre, e forse anche suoni che l’orecchio umano non può udire”.

“Intende frequenze infra o ultrasoniche?”, domandò Gary Donnelly.

“Non esattamente. Voglio solo dire che il sistema uditivo dell’uomo non è uno strumento acustico assoluto; è predisposto per riconoscere i suoni emessi da una laringe umana. Con un sistema vocale alieno, non si può prevedere nulla”. Alzai le spalle. “Forse possiamo riuscire a distinguere un fonema alieno dall’altro, se ci si lavora su, ma è possibile che le nostre orecchie semplicemente non riconoscano le differenze che loro considerano significative. In questo caso potremmo aver bisogno di uno spettrografo sonoro, per sapere cosa dice un alieno”.

“Supponiamo che io le dia un’ora intera di registrazioni”, disse il colonnello Weber. “Quanto tempo le ci vorrebbe per stabilire se abbiamo bisogno o meno di questo spettrografo sonoro?”.

“Non potrei stabilirlo da una semplice registrazione, indipendentemente dal tempo. Dovrei parlare direttamente con gli alieni”.

Il colonnello scosse il capo. “Impossibile”.

Cercai di convincerlo con la gentilezza. “Sta a lei decidere, naturalmente. Ma il solo modo di imparare una lingua sconosciuta è interagire con un parlante nativo; intendo fare domande, avere una conversazione, cose del genere. Altrimenti è semplicemente impossibile. Quindi, se volete imparare la lingua degli alieni, qualcuno addestrato in campo linguistico - che sia io o qualcun altro - deve parlare con un alieno. Le registrazioni da sole non sono sufficienti”.

Il colonnello Weber aggrottò la fronte. “Sembra che lei allora dia per implicito che nessun alieno potrebbe aver imparato le lingue umane studiando le nostre trasmissioni radio o la televisione”.

“Ne dubito. Avrebbero bisogno di materiale didattico specificamente progettato per insegnare a non umani. O questo, oppure l’interazione diretta con un umano. Se avessero l’uno o l’altro potrebbero imparare molto dalla tv, ma altrimenti non avrebbero un punto di partenza”.

Il colonnello trovò la cosa interessante. Evidentemente la sua filosofia era: meno sanno gli alieni, meglio è. Gary Donnelly notò a sua volta l’espressione del colonnello e alzò gli occhi al cielo. Io repressi un sorriso.

Poi il colonnello Weber chiese: “Supponiamo che lei impari una nuova lingua parlando con un nativo; potrebbe farlo senza insegnargli l’inglese?”.

“Questo dipende dal livello di cooperazione degli interlocutori. Quasi certamente anch’essi coglierebbero qualcosa della mia lingua mentre io imparo la loro, ma non troppo, se il loro scopo è quello di insegnare. D’altra parte, se volessero imparare l’inglese piuttosto che insegnare la loro lingua, questo renderebbe le cose molto più difficili”.

Il colonnello annuì. “Ne riparleremo”.

La richiesta di quell’appuntamento è stata forse la seconda telefonata più importante della mia vita. La prima, naturalmente, sarà quella del soccorso montano. A quel punto tuo padre ed io non ci sentiremo più di una volta l’anno, al massimo. Quando riceverò quella telefonata, comunque, la prima cosa che farò sarà chiamarlo.

Lui ed io andremo per l’identificazione, un lungo e silenzioso viaggio in macchina. Ricordo l’obitorio di piastrelle e acciaio inossidabile, il ronzio dei refrigeratori e l’odore dell’antisettico. Un inserviente tirerà indietro il lenzuolo, scoprendo il tuo volto. Il tuo viso sembrerà in qualche modo diverso, ma io saprò che sei tu.

“Sì, è lei”, dirò. “È mia figlia”.

Allora avrai venticinque anni.

L’agente della polizia militare controllò il mio contrassegno, annotò qualcosa sul suo blocco, e aprì il cancello; mi diressi con il mio fuoristrada verso l’accampamento, un piccolo villaggio di tende che l’esercito aveva montato in mezzo a un pascolo di una fattoria, bruciato dal sole. Al centro dell’accampamento c’era uno dei dispositivi alieni soprannominati “specchi”.

Secondo le riunioni di aggiornamento cui avevo assistito, negli Stati Uniti ce n’erano nove, e in tutto il mondo Centododici. Gli specchi funzionavano come strumenti di comunicazione a due vie, presumibilmente collegati con le navi in orbita. Nessuno sapeva perché gli alieni non volessero parlarci di persona; paura dei pidocchi, forse. Una squadra di scienziati, tra cui un fisico e un linguista, era stata assegnata a ciascuno degli specchi; Gary Donnelly e io a questo qui.

Gary mi stava aspettando nel parcheggio. Percorremmo un labirinto circolare di barriere di cemento fino a raggiungere la grande tenda che ricopriva lo specchio. Davanti alla tenda c’era un carrello carico di strumenti presi in prestito dal laboratorio fonetico dell’università; l’avevo spedito in precedenza perché fosse ispezionato dall’esercito.

Fuori dalla tenda c’erano anche tre videocamere montate su treppiedi, le cui lenti scrutavano nell’ambiente principale attraverso le finestre nei teli. Tutto quello che Gary e io avremmo fatto sarebbe stato esaminato da innumerevoli altre persone, inclusi i servizi di sicurezza militari. Inoltre ognuno di noi avrebbe dovuto inviare rapporti giornalieri; nel mio caso dovevano includere stime su quanto inglese pensavo che gli alieni capissero.

Gary tenne aperta la cortina della tenda e mi fece cenno di entrare. “Da questa parte”, disse, come un imbonitore da circo, “ammirate le creature delle quali mai si è visto l’eguale sulla verde terra di Dio”.

“E tutto per un soldo”, mormorai, attraversando la porta. Al momento lo specchio era inattivo. Sembrava proprio uno specchio, semicircolare, alto sei piedi e largo venti. Sull’erba abbrunita che gli stava davanti, un arco bianco tracciato con la vernice spray delimitava l’area di attivazione. Al suo interno c’erano solo un tavolo, due sedie pieghevoli e un cavo elettrico collegato a un generatore all’esterno. Il ronzio delle lampade fluorescenti, appese ai pali disposti tutt’intorno, si confondeva nel caldo soffocante con quello delle mosche.

Gary e io ci guardammo a vicenda, e poi spingemmo il carrello dell’attrezzatura verso il tavolo. Non appena superammo la linea bianca, lo specchio cominciò a diventare trasparente; era come se qualcuno stesse alzando lentamente l’illuminazione dietro un vetro oscurato. L’illusione della profondità era irreale, e mi parve di poterci entrare dritta dentro. Una volta illuminato, lo specchio sembrava la veduta a grandezza reale di una stanza semicircolare. La stanza conteneva pochi grandi oggetti che potevano essere mobili, ma nessun alieno. Nel muro incurvato sul retro c’era una porta.

Ci affaccendammo a collegare tutto insieme: il microfono, lo spettrografo, il computer portatile e l’altoparlante. Mentre lavoravamo, lanciavo frequenti sguardi allo specchio, prefigurandomi l’arrivo degli alieni. Nonostante ciò, appena un alieno entrò feci un salto all’indietro.

Aveva l’aspetto di un barile, sospeso all’intersezione dei suoi sette arti. Era radialmente simmetrico, e ognuno degli arti poteva servire da braccio o da gamba. Quello che mi stava davanti si aggirava su quattro, e ne manteneva tre non adiacenti arrotolati ai lati. Gary gli aveva dato il nome di “eptapodi”.

Mi erano state mostrate le registrazioni, ma rimasi ugualmente a occhi sbarrati. Gli arti non avevano giunture evidenti; gli anatomisti supponevano che potessero essere sostenuti da colonne vertebrali. Qualunque fosse la loro struttura interna, gli arti dell’eptapode lo facevano muovere in modo incredibilmente fluido. Il “torso” cavalcava gli arti ondeggianti come un hovercraft sull’acqua.

Sette occhi privi di palpebre erano disposti ad anello in cima al corpo. L’eptapode ritornò verso la porta da cui era entrato, emise un breve suono scoppiettante, e ritornò al centro della stanza seguito da un suo simile; in nessun momento si voltò su sé stesso. Strano, ma logico; con occhi da tutte le parti, ogni direzione avrebbe potuto essere “avanti”.

Gary era rimasto a osservare la mia reazione. “Pronta?”, mi chiese.

Trassi un profondo sospiro. “Abbastanza pronta”. Avevo lavorato molto sul campo, in Amazzonia, ma sempre secondo una procedura bilingue: o i miei interlocutori sapevano un po’ di portoghese, che conoscevo anch’io, oppure i missionari mi avevano precedentemente fornito un’introduzione alla lingua locale. Questo invece sarebbe stato il mio primo tentativo di condurre una vera procedura di decifrazione monolinguistica.

Mi diressi verso lo specchio, e uno degli eptapodi dall’altra parte fece lo stesso. L’immagine era talmente reale che sentii accapponarmi la pelle. Vedevo la grana della sua pelle grigiastra, come creste di velluto disposte a cerchi e spirali. Dallo specchio non proveniva alcun odore, il che rendeva in qualche modo ancora più strana la situazione.

Puntai il dito verso di me e dissi lentamente: “Umano”. Poi indicai Gary: “Umano”. Infine indicai ciascun eptapode e dissi: “Voi cosa siete?”.

Nessuna reazione. Tentai ancora, e ancora.

Uno degli eptapodi indicò sé stesso con un arto, le quattro dita terminali premute insieme. Era una fortuna. In alcune culture le persone puntavano col mento; se l’eptapode non avesse usato uno degli arti, non avrei saputo quale gesto guardare. Udii un breve suono trillante, e vidi un orifizio pieghettato vibrare in cima al corpo; stava parlando. Quindi indicò il suo compagno ed emise un suono simile.

Tornai al mio computer; gli spettrogrammi che rappresentavano i suoni sullo schermo erano quasi identici. Ne scelsi uno da far riascoltare. Indicai me stessa e dissi nuovamente: “Umano”. Feci poi lo stesso con Gary. Quindi indicai l’eptapode e gli rimandai la sua precedente vibrazione tramite l’altoparlante.

L’eptapode trillò di nuovo. La seconda metà dello spettrogramma che rappresentava questa nuova espressione pareva una ripetizione della prima: chiamando le espressioni precedenti [trillo1], questa quindi era [trillo2-trillo1].

Indicai qualcosa che avrebbe potuto essere una sedia eptapode. “Quello cos’è?”.

L’eptapode fece una pausa, poi indicò la “sedia” e disse qualcosa. Questa volta lo spettrogramma era nettamente diverso da quelli dei suoni precedenti: [trillo3]. Indicai un’altra volta la “sedia” mentre rimandavo [trillo3].

L’eptapode rispose; a giudicare dallo spettrogramma, sembrava [trillo3-trillo2]. Interpretazione ottimistica: l’eptapode stava confermando la correttezza dei miei tentativi, il che implicava compatibilità tra strutture di discorso umane e aliene. Interpretazione pessimistica: era afflitto da una tosse persistente.

Delimitai al computer certe sezioni dello spettrogramma e per ognuna digitai una parola: “eptapode” per [trillo1], “sì” per [trillo2], e “sedia” per [trillo3]. Poi digitai “Lingua: Eptapode A” come titolo per tutte le espressioni.

Gary osservava quello che scrivevo. “Che significa la A?”.

“Distingue semplicemente questa lingua da altre che gli eptapodi potrebbero usare”, spiegai. Lui annuì.

“Adesso proviamo una cosa, tanto per ridere”. Indicai ciascun eptapode e tentai di pronunciare il suono [trillo1], “eptapode”. Dopo una lunga pausa, il primo alieno disse qualcosa, e poi il secondo disse qualcos’altro, ma nessuno degli spettrogrammi somigliava a quello che avevano detto prima. Non potevo sapere se stessero parlando tra di loro o con me, dal momento che non avevano facce da girare. Tentai di pronunciare di nuovo [trillo1], ma non ci fu alcuna reazione.

“Non ci si avvicina neanche da lontano”, borbottai.

“Sono sbalordito che tu possa produrre suoni simili”, disse Gary.

“Dovresti sentire il mio richiamo per alci. Li fa venire di corsa”.

Feci un altro paio di tentativi, ma a nessuno gli eptapodi risposero con qualcosa di riconoscibile. Solo quando feci andare la registrazione della loro pronuncia ottenni una conferma; l’eptapode rispose con [trillo2], “sì”.

“Così siamo costretti a usare le registrazioni?”, chiese Gary.

Annuii. “Almeno temporaneamente”.

“E adesso?”.

“Adesso ci assicuriamo che in realtà non stesse dicendo ‘Non sono carini?’, oppure ‘Guarda che stanno facendo’. Poi vediamo se riusciamo a identificare qualcuna delle parole pronunciate dall’altro eptapode”. Gli feci cenno di sedersi. “Mettiti comodo; ci vorrà un po’ di tempo”.

***

Nel 1770, la nave del capitano Cook Endeavour si incagliò sulle coste del Queensland, in Australia. Mentre alcuni dei suoi uomini si occupavano delle riparazioni, Cook guidò un gruppo di esploratori a incontrare gli aborigeni. Uno dei marinai indicò gli animali che saltellavano in giro con i cuccioli nelle borse sulla pancia, e chiese a un aborigeno come si chiamassero. Questi rispose “Kanguru”. Da quel momento in poi Cook e i suoi marinai chiamarono gli animali con quel nome. Soltanto in seguito appresero che la parola significava “Cos’hai detto?”.

Ogni anno racconto questa storia per introdurre il mio corso. È quasi certamente apocrifa, e in seguito lo spiego; ma è un aneddoto classico. Ovviamente sono gli aneddoti sugli eptapodi che i miei studenti vorranno sentire; per tutto il resto della mia carriera di insegnante sarà questa la ragione per cui molti di loro si iscriveranno ai miei corsi. E così mostrerò loro le vecchie registrazioni delle mie sessioni allo specchio, e di quelle condotte dagli altri linguisti; le registrazioni sono istruttive, e saranno utili se saremo visitati di nuovo dagli alieni, ma non sono fonte di aneddoti particolarmente interessanti.

Quando si parla di aneddoti di apprendimento linguistico, la mia fonte preferita è l’acquisizione del linguaggio infantile. Ricordo un pomeriggio quando hai cinque anni e sei appena tornata a casa dall’asilo. Starai disegnando con i tuoi pastelli mentre io sarò intenta a dare i voti agli esercizi dei miei studenti.

“Mamma”, dirai con quel tono deliberatamente noncurante riservato a quando devi chiedermi un favore. “Posso chiederti una cosa?”.

“Ma certo, tesoro. Dimmi”.

“Posso essere… onorata?”.

Alzo gli occhi dal compito che sto valutando. “Che vuoi dire?”.

“A scuola Sharon ha detto che è stata onorata”.

“Davvero? E ti ha detto per cosa?”.

“Era quando si è sposata sua sorella grande. Ha detto che una sola persona poteva essere… onorata, ed era lei”.

“Ah, capisco. Intendi dire che Sharon è stata damigella d’onore [maid of honor]?”.

“Ah sì, ecco. Posso essere anch’io fatta d’onore [made of honor]?”.

Gary ed io entrammo nel prefabbricato che ospitava il centro operativo del campo. Dentro, sembrava che stessero progettando un’invasione, o forse un’evacuazione: militari con i capelli a spazzola si affaccendavano intorno a una grande mappa dell’area, oppure sedevano davanti a poderosi dispositivi elettronici, intenti a parlare nei microfoni delle cuffie. Fummo accompagnati nell’ufficio del colonnello Weber, una stanza sul retro rinfrescata dal condizionatore d’aria.

Riferimmo al colonnello i risultati del nostro primo giorno di lavoro. “Non sembra siate andati molto lontano”, commentò.

“Io avrei un’idea per progredire più velocemente”, dissi. “Ma lei dovrebbe approvare l’uso di altre attrezzature”.

“Cos’altro vi servirebbe?”.

“Una telecamera digitale e un grande schermo video”. Gli mostrai un disegno della disposizione che avevo pensato. “Vorrei cercare di portare avanti la decifrazione per mezzo della scrittura; farei apparire parole sullo schermo, e userei la telecamera per riprendere quello che scrivono loro. Spero che gli eptapodi facciano lo stesso”.

Weber osservò scettico il mio schizzo. “Quale sarebbe il vantaggio?”.

“Finora ho proceduto come avrei fatto con chi parla una lingua non scritta. Poi mi è venuto in mente che anche gli eptapodi devono avere un qualche tipo di scrittura”.

“E allora?”.

“Se gli eptapodi hanno qualche procedura meccanica per produrla, allora la loro scrittura dovrebbe essere molto regolare. Ci renderebbe più facile identificare i loro grafemi, invece dei fonemi. È come interpretare le lettere di una frase stampata invece di tentare di capirle quando viene pronunciata ad alta voce”.

“Ho afferrato il suo punto di vista”, ammise. “E come risponderebbe loro? Usando le stesse parole che hanno mostrato in precedenza?”.

“Fondamentalmente. E se lasciano spazi tra le parole, ogni frase che scriviamo diverrebbe molto più comprensibile di qualunque espressione parlata che riuscissimo a mettere insieme dalle registrazioni”.

Si appoggiò allo schienale della sedia. “Lei sa che noi intendiamo mostrare loro il minimo possibile della nostra tecnologia”.

“Lo capisco, ma stiamo già facendo uso di macchine per comunicare con loro. Se riusciamo a indurli a usare la scrittura, ritengo che i progressi diverranno molto più rapidi che non restando limitati agli spettrogrammi sonori”.

Il colonnello si rivolse a Gary. “La sua opinione?”.

“Sembra un’ottima idea. Sono curioso di vedere se gli eptapodi avranno difficoltà a leggere sui nostri monitor. I loro specchi si basano su una tecnologia completamente diversa rispetto ai nostri schermi video. Per quanto possiamo dire, non utilizzano pixel o linee di scansione, e non trasmettono una schermata dopo l’altra”.

“Lei pensa che le linee di scansione possano rendere i nostri schermi illeggibili agli eptapodi?”.

“È possibile”, affermò Gary. “Dobbiamo solo provare e vedere”.

Weber considerò la cosa. Per me il problema neanche si poneva, ma dal suo punto di vista si trattava di una decisione difficile; da vero soldato, la prese rapidamente. “Richiesta accolta. Rivolgetevi al sergente qui fuori per farvi portare tutto quello di cui avete bisogno. Per domani sarà pronto”.

Ricordo un giorno dell’estate dei tuoi sedici anni. Per una volta, sono io la persona in attesa di un appuntamento. Anche tu, ovviamente, te ne starai lì in giro aspettando, curiosa di vedere che tipo sia. Ci sarà anche una tua amica, una ragazza bionda dall’improbabile nome di Roxie, a ciondolare fuori con te, ridacchiando.

“Potresti sentire l’urgente bisogno di fare commenti su di lui”, ti dirò, controllando il mio aspetto allo specchio dell’ingresso. “Trattieniti almeno finché non siamo usciti”.

“Non ti preoccupare, mamma”, risponderai. “Faremo in modo che non se ne accorga. Roxie, tu chiedimi come sarà il tempo stanotte, e io risponderò dicendo quello che penso del corteggiatore della mamma”.

“Va bene”, dirà Roxie.

“Proprio per niente. Non farete nulla del genere”, dirò io.

“Rilassati, mamma. Non lo capirà mai; facciamo sempre così”.

“Che conforto”.

Di lì a poco Nelson verrà a prendermi. Io farò le presentazioni, e avvieremo una breve conversazione nel portico. Nelson ha un bell’aspetto ruvido, con tua evidente approvazione. Proprio quando staremo per andarcene, Roxie ti chiederà con tono indifferente: “Che tempo pensi farà, stanotte?”.

“Credo che farà proprio caldo”, risponderai.

Roxie farà un cenno di assenso. Nelson dirà: “Veramente? Mi sembrava avessero detto che sarebbe stato freddo”.

“Ho un sesto senso per queste cose”, dirai. Rimarrai impassibile. “Ho la sensazione che sarà torrido. Hai fatto bene a vestirti così, mamma”.

Ti farò un sorriso, e ti darò la buonanotte.

Mentre andremo verso la sua macchina, Nelson mi chiederà divertito: “Mi sto perdendo qualcosa, non è così?”.

“È un gioco delle ragazze”, borbotterò. “Non chiedermi di spiegartelo”.

***

Nella successiva sessione allo specchio, ripetemmo la procedura adottata in precedenza, ma questa volta mostrando sullo schermo del computer la parola mentre la pronunciavamo: mostravamo UMANO e dicevamo “umano”, e così via. Alla fine gli eptapodi capirono cosa volevamo, e allestirono uno schermo piatto circolare, montato su un piccolo piedistallo. Un eptapode parlò, e quindi infilò un arto in una cavità del piedistallo; sullo schermo apparve un ghirigoro, vagamente simile al corsivo.

In breve stabilimmo una sequenza fissa di azioni. Io compilavo due archivi paralleli: uno di espressioni pronunciate, l’altro di campioni di scrittura. Alla prima impressione la loro scrittura sembrava logografica, il che era deludente; avevo sperato in una scrittura alfabetica, che ci aiutasse a imparare la lingua parlata. I logogrammi avrebbero potuto includere qualche informazione fonetica, ma scoprirla sarebbe stato assai più difficile, rispetto a una scrittura alfabetica.

Avvicinandomi ulteriormente allo specchio, riuscii a indicare le varie parti del corpo degli eptapodi, gli arti, le dita e gli occhi, e a ottenere i nomi di ciascuna. Risultò che avevano un orifizio sotto il corpo, segnato da increspature spinose: probabilmente lo usavano per mangiare, mentre quello in cima serviva per respirare e parlare. Non c’erano altri orifizi visibili; forse la bocca era anche l’ano. Per questo genere di interrogativi avremmo dovuto attendere.

Cercai anche di chiedere ai nostri due interlocutori i termini per indicarli individualmente; i nomi personali, supposto ne avessero. Ovviamente le loro risposte risultarono impronunciabili, e così, a uso di Gary e mio, li soprannominai Svolazzo e Lampone. Speravo di potermi rivolgere all’uno o all’altro.

Il giorno successivo parlai con Gary prima di entrare nella tenda. “Per questa sessione mi servirà il tuo aiuto”, gli dissi.

“Certo. Cosa vuoi che faccia?”.

“Abbiamo bisogno di trovare qualche verbo, ed è più facile con le forme in terza persona. Puoi mimare alcuni verbi mentre io li scrivo al computer? Se avremo fortuna, gli eptapodi capiranno cosa stiamo facendo e faranno lo stesso. Ho portato un po’ di cose che potrai utilizzare”.

“Nessun problema”, disse Gary, scrocchiandosi le nocche. “Sono pronto”.

Iniziammo con alcuni semplici verbi intransitivi: camminare, saltare, parlare, scrivere. Gary li mimò tutti con deliziosa naturalezza; la presenza delle videocamere non lo inibiva affatto. Le prime volte chiesi agli eptapodi: “Come chiamate questo?”. In breve gli alieni compresero cosa stavamo cercando di fare; Lampone cominciò a imitare Gary, o perlomeno a eseguire l’azione aliena equivalente, mentre Svolazzo operava al loro computer, mostrando una descrizione scritta e pronunciandola ad alta voce.

Negli spettrogrammi delle loro espressioni parlate, potevo riconoscere la parola che avevo interpretato come “eptapode”. Il resto di ogni espressione era presumibilmente riferito alla frase verbale; grazie a dio sembrava avessero i corrispettivi dei nostri verbi e sostantivi.

Nella loro scrittura, tuttavia, le cose non erano così chiare. Per ciascuna azione mostravano un singolo logogramma al posto di due separati. All’inizio pensai che avessero scritto qualcosa come “cammina”, con il soggetto sottinteso. Ma perché Svolazzo avrebbe detto “l’eptapode cammina”, mentre scriveva soltanto “cammina”, spezzando così il parallelismo? Poi notai che alcuni logogrammi somigliavano a quello per “eptapode”, con tratti aggiunti da una parte o dall’altra. Forse i loro verbi potevano essere scritti come affissi a un sostantivo. Se era così, perché Svolazzo scriveva il sostantivo in alcuni casi e non in altri?

Decisi di provare con un verbo transitivo; la sostituzione di parole usate come oggetti della frase avrebbe potuto farci fare qualche passo avanti. Tra le cose che avevo portato c’erano una mela e una fetta di pane. “Okay”, dissi a Gary, “mostra loro il cibo, e poi mangiane un po’. Prima la mela, poi il pane”.

Gary indicò la golden e quindi ne addentò un boccone, mentre io mostravo l’espressione “Come chiamate questo?”. Poi ripetemmo con la fetta di pane integrale.

Lampone lasciò la stanza e ritornò con una specie di noce gigante o di zucca e un ellissoide gelatinoso. Lampone indicò la zucca mentre Svolazzo pronunciava una parola e mostrava un logogramma. Quindi Lampone mise la zucca tra le gambe, si sentì un rumore di sgranocchiamento, e la zucca riemerse priva di un pezzo; sotto la buccia c’erano semi simili a granturco. Svolazzo parlò e compose un grande logogramma sullo schermo. Lo spettrogramma per “zucca” cambiava, quando era usato nella frase; probabilmente un marcatore per il caso grammaticale. Il logogramma appariva strano: dopo averlo studiato, riuscii a isolare gli elementi grafici che ricordavano i singoli logogrammi per “eptapode” e “zucca”. Sembrava che si fossero fusi insieme, con tratti aggiunti che presumibilmente significavano “mangiare”. Che si trattasse di una legatura tra varie parole?

Poi ottenemmo la denominazione parlata e scritta per l’uovo di gelatina, e la descrizione dell’atto di mangiarlo. Lo spettrogramma sonoro per “eptapode mangia uovo di gelatina” era analizzabile; “uovo di gelatina” riportava il marcatore del caso, come mi aspettavo, ma l’ordine delle parole nella frase era diverso dalla volta precedente. La forma scritta, un altro grande logogramma, era tutto un altro paio di maniche. Questa volta mi ci volle molto più tempo per riconoscerci qualche cosa; non solo i singoli logogrammi erano di nuovo fusi insieme, ma sembrava anche che quello per “eptapode” fosse rovesciato, mentre quello per “uovo di gelatina” gli stava sopra.

“Oh-oh”. Diedi un’altra occhiata agli esempi con solo nome e verbo, che prima mi erano sembrati incoerenti. Adesso capivo che tutti contenevano il logogramma per “eptapode”; alcuni erano ruotati e distorti nella combinazione con verbi diversi, e così non li avevo riconosciuti. “Ragazzi, state scherzando”, borbottai.

“Che c’è che non va?”, chiese Gary.

“La loro scrittura non è suddivisa a parole; la frase viene composta aggregando i logogrammi delle parole che la costituiscono. Uniscono i logogrammi ruotandoli e modificandoli. Guarda qui”. Gli mostrai come ruotassero i logogrammi.

“Così possono leggere una parola con la stessa facilità, qualunque sia la sua inclinazione”, commentò Gary. Si girò a fissare gli eptapodi, impressionato. “Mi chiedo se sia una conseguenza della simmetria radiale: i loro corpi non hanno un ‘davanti’ e quindi non ce l’ha neanche la loro scrittura. Eminentemente perspicuo”.

Non ci potevo credere; stavo lavorando con qualcuno che usava la parola “perspicuo” con “eminentemente”. “Certo, è interessante”, dissi, “ma significa anche che non abbiamo un modo facile per scrivere le nostre frasi nella loro lingua. Non possiamo semplicemente scomporre le frasi in singole parole e poi ricombinarle; dovremo imparare le regole del loro sistema prima di poter scrivere qualcosa di leggibile. È lo stesso problema di continuità che avremmo avuto montando insieme frammenti di discorso parlato, salvo che è applicato alla scrittura”.

Guardai nello specchio Svolazzo e Lampone, in attesa che continuassimo, e sospirai. “Non ci state rendendo le cose facili, eh?”.

A essere sinceri, gli eptapodi cooperavano totalmente. Nei giorni seguenti ci insegnarono rapidamente la loro lingua, senza chiederci di imparare l’inglese. Il colonnello Weber e i suoi uomini valutavano le implicazioni di tutto questo, mentre io e i linguisti agli altri specchi ci riunivamo in videoconferenza per condividere quello che avevamo imparato sulla lingua eptapode. Le videoconferenze mettevano in luce una contraddizione: i nostri schermi video erano così primitivi, a paragone degli specchi degli eptapodi, che i miei colleghi apparivano più remoti degli alieni. Il familiare era remoto, mentre il bizzarro si trovava a portata di mano.

Ci sarebbe voluto un po’ di tempo prima di poter domandare agli eptapodi perché fossero venuti, o per discutere di fisica abbastanza bene da poter chiedere qualcosa riguardo alla loro tecnologia. Per il momento continuavamo a lavorare sulle basi: fonemi/grafemi, vocabolario, sintassi. Gli eptapodi usavano la stessa lingua in ogni specchio, così potevamo unire i nostri dati e coordinare i nostri sforzi.

La fonte maggiore di confusione era la “scrittura” degli eptapodi. Non sembrava neanche una scrittura, quanto un groviglio di disegni intricati. I logogrammi non erano disposti a file, o a spirale o secondo un qualche schema lineare. Al contrario, Svolazzo e Lampone componevano una frase ficcandoci dentro tutti i logogrammi necessari, in un gigantesco conglomerato.

Questa forma di scrittura ricordava i sistemi primitivi di segni, che richiedevano che il lettore conoscesse il contesto del messaggio per poterlo capire. Questi sistemi erano considerati troppo limitati per una registrazione sistematica delle informazioni. E tuttavia era inverosimile che gli eptapodi avessero sviluppato un tale livello tecnologico con una semplice tradizione orale. Questo implicava tre possibilità: la prima ora che gli eptapodi disponessero di un vero sistema di scrittura, ma non volessero usarlo davanti a noi; il colonnello Weber si sarebbe identificato con questa. La seconda, che gli eptapodi non fossero i creatori della tecnologia che usavano, ma analfabeti che usavano la tecnologia di qualcun altro. La terza, e per me la più interessante, che gli eptapodi usassero un sistema di ortografia non lineare che costituiva una scrittura vera e propria.

***

Ricordo una conversazione che avremo quando tu sarai al primo anno delle superiori. Sarà domenica mattina, e io starò strapazzando le uova mentre tu apparecchi la tavola. Riderai, mentre mi racconti della festa a cui sei andata la sera prima.

“Ragazzi”, dirai, “non scherzano quando dicono che il peso corporeo fa la differenza. Non ho bevuto più di quanto abbiano fatto i maschi, ma mi sono sentita così bevuta”.

Cercherò di mantenere un’espressione neutra e amabile. Ci proverò veramente. Poi tu dirai: “Oh, dài, mamma”.

“Cosa?”.

“Sai di aver fatto esattamente le stesse cose quando avevi la mia età”.

Non ho mai fatto niente del genere, ma sapevo che se l’avessi ammesso, avrei completamente perso il suo rispetto. “Tu sai che non devi guidare, o entrare in macchina se…”.

“Dio, ma certo che lo so. Pensi che sia un’idiota?”.

“No, naturalmente no”.

Quel che penserò è che tu, nel modo più chiaro ed esasperante, non sei me. Mi ripeterò ancora una volta che non sei un mio clone; puoi essere meravigliosa, una delizia quotidiana, ma non qualcuno che ho creato per me stessa.

I militari avevano messo la roulotte che conteneva i nostri uffici vicino alla tenda dello specchio. Vidi Gary che andava verso la roulotte, e corsi a raggiungerlo. “È un sistema di scrittura semasiografico”, gli dissi appena lo raggiunsi.

“Scusa?”.

“Ecco, lascia che ti spieghi”. Indirizzai Gary verso il mio studio. Una volta dentro, andai alla lavagna e tracciai un cerchio con una linea diagonale che lo tagliava in due. “Che significa questo?”.

“Vietato?”.

“Esatto”. Scrissi VIETATO sulla lavagna. “Come questo. Ma solo uno è la rappresentazione di un discorso orale”.

Gary annuì. “Okay”.

“I linguisti chiamano questo tipo di scrittura…”, indicai le parole scritte, “‘glottografico’, perché rappresenta il discorso orale. Le lingue scritte degli umani rientrano in questa categoria. Questo simbolo, tuttavia…”, indicai il cerchio e la linea diagonale, “appartiene a una scrittura ‘semasiografica’, in quanto esprime un significato senza alcun riferimento alla pronuncia delle parole corrispondenti. Non c’è alcun rapporto tra i suoi componenti e qualche suono particolare”.

“E tu credi che tutta la scrittura degli eptapodi sia così?”.

“Da quel che ho visto finora, sì. Non si tratta di una scrittura per immagini, è molto più complessa. Ha un suo sistema di regole per costruire le proposizioni, come una sintassi visiva diversa dalla sintassi della loro lingua parlata”.

“Una sintassi visiva? Puoi mostrarmi un esempio?”.

“Ci arrivo”. Mi sedetti alla scrivania, e con il computer richiamai un frammento della conversazione registrata il giorno prima con Lampone. Girai il monitor in modo che potesse vedere. “Nella loro lingua parlata, un sostantivo ha un marcatore del caso grammaticale che indica se si tratta di oggetto o soggetto. Nella lingua scritta, invece, un sostantivo viene identificato come soggetto oppure oggetto in base all’orientamento del suo logogramma in rapporto a quello del verbo. Ecco, guarda qui”. Indicai una delle figure. “Per esempio, quando ‘eptapode’ viene integrato in questo modo a ‘sentire’, con questi tratti paralleli, il significato è che l’eptapode è il soggetto”. Gliene mostrai un’altra. “Quando invece si combinano in questo modo, con i tratti perpendicolari, significa che l’eptapode viene invece udito. Questa morfologia si applica a diversi verbi.

Un altro esempio è il sistema di inflessione”. Richiamai un altro punto della registrazione. “Nella loro lingua scritta, questo logogramma significa più o meno ‘sentire facilmente’ oppure ‘sentire chiaramente’. Vedi gli elementi che ha in comune con il logogramma per ‘sentire’? Puoi ancora combinarli con ‘eptapode’ negli stessi modi di prima, per dire che l’eptapode può udire chiaramente qualcosa, oppure che viene chiaramente udito. Ma quel che è veramente interessante è che la modulazione di ‘sentire’ in ‘sentire chiaramente’ non è un caso particolare; vedi la trasformazione che è stata fatta?”.

Gary annuì, indicando. “È come se esprimessero l’idea di ‘chiaramente’ cambiando la curva di quei tratti nel mezzo”.

“Giusto. Quella modulazione è applicabile a molti verbi. Il logogramma per ‘vedere’ può essere modulato nello stesso modo per formare ‘vedere chiaramente’, come anche quello per ‘leggere’ e altri. E le modifiche della curva in quei tratti non hanno una corrispondenza nella lingua parlata; nella versione parlata di questi verbi, per esprimere una modalità di chiarezza aggiungono al verbo un prefisso, e i prefissi per ‘vedere’ e ‘sentire’ sono diversi. Ci sono altri esempi, ma hai capito l’idea. Si tratta essenzialmente di una grammatica bidimensionale”.

Cominciò a passeggiare pensieroso. “C’è qualcosa di simile nei sistemi umani di scrittura?”.

“Equazioni matematiche, notazioni per la musica e la danza. Ma sempre in ambiti molto specializzati; non potremmo farne uso per registrare questa nostra conversazione. Penso però che potremmo registrarla nel sistema di scrittura degli eptapodi, se lo conoscessimo a sufficienza. Penso che si tratti di un linguaggio grafico completamente sviluppato, per qualunque scopo”.

Gary aggrottò le sopracciglia. “Dunque la loro scrittura costituirebbe una lingua completamente separata da quella parlata, giusto?”.

“Giusto. In effetti, sarebbe più preciso riferirsi al sistema di scrittura come ‘Eptapode B’, e usare ‘Eptapode A’ esclusivamente per indicare il linguaggio parlato”.

“Aspetta un attimo. Perché usare due lingue quando una sarebbe sufficiente? Mi sembra che impararle sia una fatica non necessaria”.

“Come l’ortografia dell’inglese?”, dissi. “La facilità d’apprendimento non è la forza primaria nell’evoluzione delle lingue. Per gli eptapodi, scrivere e parlare potrebbero avere ruoli culturali e cognitivi talmente diversi che avrebbe più senso utilizzare lingue separate, che non forme differenti della stessa”.

Considerò la cosa. “Capisco cosa intendi dire. Forse ritengono che la nostra forma di scrittura sia ridondante, come se stessimo sprecando un secondo canale di comunicazione”.

“Assolutamente possibile. Capire perché usino una seconda lingua per scrivere ci dirà molto su di loro”.

“Quindi questo significa che non potremo utilizzare la scrittura per imparare la lingua parlata”.

Sospirai. “Sì, questa è l’implicazione più immediata. Ma credo che non dovremmo trascurare né l’una né l’altra; ci serve semplicemente un approccio biforcuto”. Indicai lo schermo. “Scommetto che imparare questa grammatica bidimensionale ti aiuterà, quando verrà il momento di affrontare la loro nozione matematica”.

“Un punto a tuo favore. Allora siamo pronti a cominciare a fare qualche domanda sulla loro matematica?”.

“Non ancora. Dobbiamo capire meglio questa lingua scritta, prima di dare inizio a qualunque altra cosa”, dissi; poi sorrisi alla sua delusione. “Pazienza, buon signore. La pazienza è una grande virtù”.

Avrai sei anni quando tuo padre dovrà partecipare a un congresso alle Hawaii, e noi lo accompagneremo. Sarai talmente eccitata che comincerai a fare preparativi settimane prima. Mi domanderai delle noci di cocco e dei vulcani e del surf, e ti eserciterai a danzare l’hula-hoop davanti allo specchio. Metterai in una valigia i vestiti e i giocattoli che vuoi portarti, e la trascinerai in giro per casa per vedere quanto a lungo riesci a trasportarla. Mi chiederai se posso mettere la tua lavagnetta magica nella mia valigia, perché nella tua non c’è più spazio e tu non puoi assolutamente partire senza.

“Non avrai bisogno di tutte queste cose”, ti dirò. “Ci saranno così tante cose divertenti da fare, laggiù, che non avrai tempo per tanti giocattoli”.

Rifletterai sulla questione; quando penserai intensamente ti appariranno due fossette sulla fronte. Alla fine accetterai di mettere meno giocattoli nella valigia, ma la tua attesa, se possibile, diventerà ancora più intensa.

“Voglio essere alle Hawaii adesso”, piagnucolerai.

“A volte è bene aspettare”, dirò. “L’attesa rende più divertente il momento dell’arrivo”.

Tu farai il broncio.

Nel rapporto successivo suggerii che il termine “logogramma” fosse sbagliato, perché implicava che ogni segno rappresentasse una parola parlata, quando in realtà i segni grafici non corrispondevano affatto alla nostra nozione di parola. Non volevo neanche utilizzare il termine “ideogramma”, visto come era stato usato nel passato; consigliai invece il termine “semagramma”.

Poteva sembrare che un semagramma corrispondesse approssimativamente a una parola scritta nelle lingue umane: aveva un significato per suo conto, e se combinato con altri semagrammi poteva formare frasi di qualunque ampiezza. Non potevamo definirlo con precisione, ma nessuno aveva mai neanche definito in modo soddisfacente cosa fosse una “parola” nelle lingue umane. Quando si arrivava alle frasi dell’Eptapode B, tuttavia, le cose si facevano molto più confuse. Non era segnata alcuna punteggiatura: la sintassi risultava dal modo in cui si combinavano i semagrammi, e non vi era necessità di indicare la cadenza del discorso. Di sicuro non era possibile isolare nettamente le coppie soggetto-predicato per ottenere le frasi. Una “frase” sembrava poter essere fatta da qualunque numero di semagrammi un eptapode volesse combinare; la sola differenza tra una frase e un paragrafo, o una pagina, era la dimensione.

Quando una frase in Eptapode B diventava abbastanza grande, l’impatto visivo era notevole. Se non avessi cercato di decifrarla, la scrittura aliena mi sarebbe sembrata un fantasioso insieme di mantidi religiose in preghiera, disegnate in stile corsivo, aggrappate l’una all’altra a formare una struttura di Escher, ciascuna in una posizione leggermente diversa. E le frasi più grandi avevano un effetto simile a quello dei manifesti psichedelici: talvolta ipnotiche, talvolta da far lagrimare gli occhi.

Ricordo una tua foto, scattata alla consegna dei diplomi di laurea del college. Ti sei messa in posa per l’obiettivo, con il tocco accademico spavaldamente inclinato in testa, una mano che sfiora gli occhiali da sole e l’altra sul fianco che scosta la toga, per mostrare i pantaloncini e la maglietta che porti sotto.

Mi ricordo il tuo diploma. Ci sarà il fastidio di avere insieme Nelson, e tuo padre e quella come-si-chiama, ma questo sarà il meno. Per tutto quel fine settimana in cui mi presenterai ai tuoi compagni di classe e abbraccerai tutti quanti incessantemente, rimarrò muta dallo stupore. Non potrò credere che tu, una donna ormai più alta di me e bella da farmi male al cuore, sia quella bambina che sollevavo da terra per farle bere l’acqua dalla fontanella, quella bambina che rotolava fuori dalla mia stanza da letto mascherata con vestito, cappello e quattro sciarpe del mio armadio.

E dopo il diploma ti cercherai un impiego come analista finanziaria. Io non capirò cos’è che farai lì, e non capirò nemmeno la tua attrazione per il denaro, l’importanza che assegnerai allo stipendio nel valutare le offerte di lavoro. Preferirei che tu perseguissi qualcosa senza troppo riguardo per il compenso economico, ma non me ne lamenterò. Anche mia madre non ha mai capito perché non potessi accontentarmi di essere un’insegnante di inglese al liceo. Farai ciò che ti renderà felice, e io non chiederò di meglio.

***

Con il passare del tempo, le squadre di ciascuno specchio iniziarono a lavorare seriamente all’apprendimento della terminologia degli eptapodi per la matematica e la fisica elementari. Lavoravamo insieme alla presentazione dei risultati, con i linguisti impegnati sulle procedure e i fisici sui contenuti. I fisici ci mostrarono i precedenti sistemi escogitati per comunicare con alieni, basati sulla matematica, ma erano stati studiati per essere usati con un radiotelescopio. Li rielaborammo per la comunicazione faccia a faccia.

Le squadre ebbero un certo successo con l’aritmetica di base, ma ci trovammo la strada bloccata con la geometria e l’algebra. Tentammo di usare un sistema di coordinate sferico invece che rettangolare, ritenendo che potesse essere più naturale per gli eptapodi, data la loro anatomia, ma questo approccio non si rivelò più fruttuoso. Sembrava che gli eptapodi non capissero di cosa stessimo parlando.

Gli stessi deludenti risultati si verificarono con la fisica. Solo con i termini più concreti, come i nomi e gli elementi, ottenemmo qualche successo; dopo diversi tentativi di rappresentare la tavola periodica, gli eptapodi afferrarono l’idea. Per qualunque cosa anche lontanamente astratta, era come se vaneggiassimo. Tentammo di parlare delle qualità fisiche fondamentali, come la massa e l’accelerazione, in modo da ottenere qualche termine che le definisse nella loro lingua, ma gli eptapodi rispondevano semplicemente con delle richieste di chiarimento. Per evitare i problemi di percezione associabili a qualche particolare mezzo di comunicazione, tentammo sia con dimostrazioni fisiche che con disegni, fotografie e animazioni; nessun risultato. I giorni senza passi avanti si trasformarono in settimane, e i fisici cominciarono a scoraggiarsi.

Noi linguisti, invece, avemmo molto più successo. Facemmo un sostanziale passo avanti con la decodifica della grammatica della lingua parlata, l’Eptapode A. Come ci aspettavamo, non seguiva gli schemi delle lingue umane, ma era abbastanza comprensibile: la sequenza delle parole era libera, al punto che non c’era un ordine preferenziale per le proposizioni di un’espressione condizionale, a dispetto di una nostra presunta “lingua universale”. Sembrava anche che gli eptapodi non avessero obiezioni a formulare molti livelli di annidamento delle proposizioni, qualcosa che mise a dura prova gli umani. Peculiare, ma non impenetrabile.

Molto più interessante fu la scoperta dei processi morfologici e grammaticali dell’Eptapode B, unicamente bidimensionali. A seconda della declinazione dei semagrammi, le inflessioni potevano essere indicate dalla curvatura dei tratti, dallo spessore, o dal tipo di ondulazione; oppure variando le dimensioni relative di due radicali, o la distanza da un altro radicale, o l’orientamento; o anche in vari altri modi. Si trattava di grafemi non segmentali; non era possibile isolarli dal resto del semagramma. E per quanto alcune di queste modalità si potessero trovare nella scrittura umana, non avevano nulla a che fare con gli stili calligrafici; i loro significati erano definiti da una grammatica coerente e univoca.

Domandavamo regolarmente agli eptapodi perché fossero venuti. Ogni volta rispondevano “per vedere” o “per osservare”. A volte, in realtà, preferivano fissarci in silenzio piuttosto che rispondere alle nostre domande. Forse erano scienziati, forse turisti. Il Dipartimento di Stato ci aveva ordinato di rivelare il meno possibile sull’umanità, nel caso quelle informazioni potessero essere utilizzate come merce di scambio in trattative successive. Obbedimmo, anche se la cosa non richiese troppo sforzo: gli eptapodi non ci chiedevano mai nulla. Che fossero scienziati o turisti, erano gente maledettamente priva di curiosità.

Ricordo una volta, quando staremo andando in macchina al centro commerciale, a comprarti qualche vestito nuovo. Avrai tredici anni. Alternerai lo startene semisdraiata sul tuo sedile, in modo del tutto naturale, una bambina in tutto e per tutto, all’aggiustarti i capelli con studiata noncuranza, come una modella che si prepari a una sfilata.

Mi darai istruzioni su dove parcheggiare l’automobile. “Okay, mamma, dammi una delle tue carte di credito. Ci vediamo di nuovo all’entrata tra due ore”.

Io riderò. “Neanche per idea. Tutte le carte di credito rimangono con me”.

“Stai scherzando”. Diventerai l’incarnazione dell’esasperazione. Usciremo dalla macchina e io comincerò a dirigermi verso l’entrata. Avendo visto che non sono disposta a discutere, riformulerai rapidamente i tuoi piani.

“Okay, mamma, okay. Puoi venire con me, ma cammina un po’ dietro di me, in modo che non sembri che siamo insieme. Se dovessi incontrare qualcuno che conosco, mi fermerò a parlare, ma tu continua pure a camminare, okay? Verrò a cercarti dopo”.

Mi bloccherò di botto. “Scusa? Non sono la tua serva o qualche parente mutante di cui vergognarsi”.

“Ma, mamma, non posso farmi vedere in giro con te”.

“Ma di che stai parlando? Conosco già i tuoi amici; sono venuti tutti a casa nostra”.

“Quello era diverso”, dirai, incredula di doverlo persino spiegare. “Questo è shopping”.

“Peccato”.

Poi l’esplosione: “Tu non vuoi fare neanche la minima cosa per farmi contenta! Non te ne importa niente di me!”.

Non sarà passato molto tempo, da quando ti piaceva andare per negozi con me; rimarrò sempre stupita dalla velocità con cui cresci, uscendo da una fase della tua vita per entrare in quella successiva. Vivere con te sarà come mirare a un bersaglio in movimento; ti troverai sempre un po’ più in là di dove credessi.

***

Osservai la frase che avevo appena scritto in Eptapode B, usando semplicemente carta e penna. Come tutte le frasi composte da me, sembrava deformata, come se una frase scritta dagli eptapodi fosse stata presa a martellate e poi inaspettatamente ricomposta. Avevo sulla scrivania fogli e fogli di questi sgraziati semagrammi, che ogni tanto si sollevavano a causa del ventilatore.

Era strano tentare di imparare una lingua che non aveva forma parlata. Invece di migliorare la mia pronuncia, avevo cominciato a socchiudere gli occhi per cercare di comporre i semagrammi sulle palpebre.

Qualcuno bussò alla porta e prima che potessi rispondere, Gary entrò giubilante. “L’Illinois ha ottenuto la ripetizione di un principio fisico”.

“Veramente? Grandioso; e quando è successo?”.

“Poche ore fa. Abbiamo appena terminato la videoconferenza. Ora ti mostro di cosa si tratta”. Si mise a cancellare la lavagna.

“Non preoccuparti, non mi serviva nulla di quello che c’era scritto”.

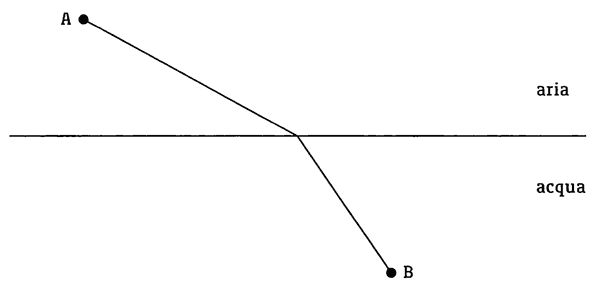

“Bene”. Prese un pezzo di gesso e tracciò un diagramma:

“Okay, è il percorso di un raggio di luce quando passa dall’atmosfera all’acqua. La luce mantiene una linea retta finché non tocca l’acqua; l’acqua ha un diverso indice di rifrazione, così la luce cambia direzione. Lo sapevi già, no?”.

Annuii. “Certo”.

“Ora, c’è un’interessante proprietà riguardo al percorso preso dalla luce. È il più veloce possibile tra questi due punti”.

“Puoi ripetere?”.

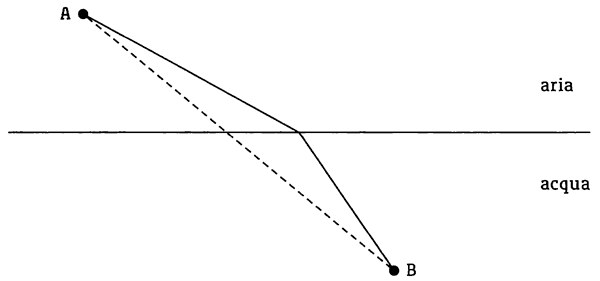

“Immagina, tanto per dire, che il raggio di luce abbia compiuto questo percorso”. Aggiunse una linea tratteggiata al suo diagramma:

“Questo percorso ipotetico è più breve rispetto a quello effettivamente compiuto dalla luce. Ma la luce viaggia più lentamente nell’acqua che nell’aria, e una grande percentuale del percorso è sott’acqua. Ne consegue che la luce impiega più tempo a seguire questo percorso che quello reale”.

“Okay. Ho afferrato il concetto”.

“Ora immagina che la luce viaggi su un terzo percorso”. Tracciò una seconda linea tratteggiata:

“Questo percorso riduce la percentuale sott’acqua, ma la lunghezza totale è maggiore. La luce ha bisogno di più tempo, rispetto a quello effettivo, per compiere anche questo percorso”.

Gary posò il gesso e con la punta delle dita bianca indicò il diagramma sulla lavagna. “Ogni ipotetico percorso richiederebbe più tempo di percorrenza di quello reale. In altre parole, la rotta seguita dal raggio di luce è sempre la più veloce possibile. È il Principio del tempo minimo di Fermat”.

“Interessante. Ed è a questo che hanno risposto gli eptapodi?”.

“Esattamente. Moorehead ha fatto una presentazione animata del Principio di Fermat allo specchio dell’Illinois, e gli eptapodi l’hanno ripetuta. Adesso sta tentando di ottenerne una descrizione simbolica”. Fece un gran sorriso. “È eminentemente perspicuo, no?”.

“È senz’altro molto eminente, ma com’è che non ho mai sentito parlare prima di questo Principio di Fermat?”. Afferrai un raccoglitore e glielo sventolai davanti; era un manuale sui princìpi fisici consigliati per l’uso nelle comunicazioni con gli eptapodi. “Questo affare si dilunga all’infinito su masse di Planck e sbalzi di rotazione dell’idrogeno atomico e non dice una parola sulla rifrazione della luce”.

“Abbiamo valutato male quello che vi sarebbe stato utile sapere”, disse Gary senza alcun imbarazzo. “In effetti, è curioso che il Principio di Fermat sia stato la prima breccia; pur essendo facile da spiegare, c’è bisogno del calcolo infinitesimale per esprimerlo in forma matematica. E non calcolo ordinario, ma calcolo delle variazioni. Pensavamo di avere più possibilità con un semplice teorema di geometria o di algebra”.

“Davvero curioso. Pensi che l’idea di semplicità degli eptapodi non sia affine alla nostra?”.

“Esattamente, ed è anche il motivo per cui sto morendo dalla voglia di vedere la loro descrizione del Principio di Fermat”. Camminava per la stanza. “Se la loro versione del calcolo delle variazioni è più semplice del suo equivalente algebrico, questo spiegherebbe come mai abbiamo avuto tutti quei problemi a parlare di fisica; il loro intero sistema matematico potrebbe essere sottosopra rispetto al nostro”. Indicò il manuale di fisica. “Puoi essere certa che lo rivedremo”.

“E così siete in grado di partire dal Principio di Fermat per addentrarvi in altre aree della fisica?”.

“È probabile. Esiste una gran quantità di princìpi fisici come quello di Fermat”.

“Come il principio di Louise del minimo spazio in un armadio, per esempio? Da quando voi fisici siete diventati così minimalisti?”.

“Be’, il termine ‘minimo’ è fuorviante. Vedi, il Principio di Fermat non è completo; in certe situazioni la luce segue un percorso che richiede più tempo rispetto alle altre possibilità. È più esatto affermare che la luce segua sempre un percorso estremo, cioè che minimizzi il tempo di percorrenza oppure lo massimizzi. Minimo e massimo condividono certe proprietà matematiche, così ambedue le situazioni possono essere descritte da una singola equazione. Per essere precisi, il Principio di Fermat non è un principio di minimo; è invece noto come principio ‘variazionale’”.

“E ne esistono altri, di questi princìpi variazionali?”.

Annuì. “In tutte le branche della fisica. Quasi ogni legge fisica può essere riformulata come un principio variazionale. La sola differenza tra questi princìpi sta in quale sia la qualità minimizzata o massimizzata”. Gesticolava come se tutte le branche della fisica fossero disposte sul tavolo che gli stava davanti. “Nell’ottica, dove si applica il Principio di Fermat, il tempo è la qualità da considerarsi estrema. In meccanica, la qualità è differente. In elettromagnetica, è diversa ancora. Ma tutti i princìpi sono simili, da un punto di vista matematico”.

“E così, una volta ottenuta la loro descrizione matematica del Principio di Fermat, dovreste essere in grado di decodificare anche gli altri”.

“Dio, spero proprio. Penso che sia questo il cuneo che cercavamo, che ci permetterà di penetrare nella loro formulazione della fisica. Dobbiamo festeggiare”. Smise di passeggiare e si girò verso di me. “Ehi Louise, ti va di andare a cena? Offro io”.

Rimasi un po’ sorpresa. “Certo”, risposi.

Sarà da quando avrai imparato a camminare che otterrò la dimostrazione giornaliera dell’asimmetria del nostro rapporto. Correrai da tutte le parti, incessantemente, e ogni volta che ti scontrerai con uno stipite o ti graffierai il ginocchio, il tuo dolore sarà come fosse il mio. Sarà come allevare un arto vagante, un’estensione del mio corpo i cui nervi sensori riportano con precisione il dolore, senza che quelli del moto obbediscano ai miei comandi. È così ingiusto: sto per dare vita a una bambola vudù di me stessa. Non l’avevo letto nel contratto che ho firmato. Faceva parte dell’accordo?

E poi ci saranno le volte in cui ti vedrò ridere. Come quando starai giocando con il cucciolo dei vicini, infilando le mani nella staccionata che separa i nostri cortili posteriori, e riderai talmente forte da iniziare a singhiozzare. Il cucciolo correrà dentro la casa dei vicini, e la tua risata si smorzerà lentamente, lasciandoti prendere un po’ di fiato. Poi il cucciolo ritornerà alla cancellata per leccarti di nuovo le dita, e tu strillerai e ricomincerai a ridere. Sarà il suono più meraviglioso che abbia mai potuto immaginare, un suono che mi farà sentire come una fontana, o come una sorgente.

Se solo potessi ricordare quel suono quando la tua gioiosa indifferenza alla cautela mi farà venire un attacco di cuore.

Dopo la breccia con il Principio di Fermat, le discussioni di concetti scientifici diventarono più fruttuose. Non che tutta la fisica degli eptapodi fosse all’improvviso divenuta chiara, ma i progressi furono notevoli. Secondo Gary, la formulazione eptapodica della fisica era effettivamente tutta al contrario della nostra. Le qualità fisiche che gli umani definivano utilizzando gli integrali erano considerate fondamentali dagli eptapodi. Gary, per esempio, descrisse quella che nel gergo della fisica porta il nome apparentemente semplice di “azione”, e che rappresenta “la differenza tra energia cinetica ed energia potenziale, integrata nel tempo”, qualunque cosa significhi. Calcolo infinitesimale per noi; elementare per loro.

Al contrario, per definire i concetti che gli umani considerano fondamentali, come la velocità, gli eptapodi utilizzavano una matematica, come disse Gary, che era “eminentemente strana”. Alla fine i fisici furono almeno in grado di stabilire l’equivalenza tra la matematica umana e quella degli eptapodi; per quanto gli approcci fossero quasi l’uno l’opposto dell’altro, erano entrambi sistemi per descrivere lo stesso universo fisico.

Tentai di seguire alcune delle equazioni ottenute dai fisici, ma non servì a nulla. Non riuscivo ad afferrare veramente il significato di qualità fisiche come “azione”; non riuscivo in alcun modo a considerare questo tipo di concetti come fondamentali. Cercai però di riformulare queste questioni in termini più familiari: qual era la visione del mondo che faceva sì che gli eptapodi ritenessero il Principio di Fermat la spiegazione più semplice della rifrazione della luce? Che tipo di percezione rendeva loro così immediata l’idea di minimo o di massimo?

I tuoi occhi saranno azzurri come quelli di tuo padre, non color fango come i miei. I ragazzi resteranno a fissarli nel modo in cui io facevo, e faccio, con quelli di tuo padre, sorpresa e incantata, come ero e come sono, nel trovarli abbinati ai capelli neri. Avrai un gran numero di corteggiatori.

Ricordo quando avrai quindici anni, di ritorno a casa dopo un fine settimana da tuo padre, incredula per l’interrogatorio cui ti ha sottoposto sul ragazzo con cui stai uscendo. Ti stenderai sul divano, raccontando l’ultima mancanza di buon senso da parte di tuo padre: “Lo sai cosa ha detto? Ha detto: ‘Lo so come sono i ragazzi a quell’età’”. Farai roteare gli occhi. “Come se non lo sapessi?”.

“Non prendertela con lui”, dirò. “È un padre; non può farci nulla”. Dopo averti visto con i tuoi amici, non mi preoccuperei molto che un ragazzo cercasse di approfittarsi di te; casomai sarebbe più probabile il contrario. Mi preoccuperei di questo.

“Vorrebbe che fossi ancora una bambina. Non ha più saputo come comportarsi con me da quando mi sono cresciuti i seni”.

“Be’, questo sviluppo per lui è stato uno shock. Dagli il tempo di riprendersi”.

“Ma sono passati anni, mamma. Quanto tempo ci vorrà?”

“Dovresti sapere quanto tempo ci ha impiegato mio padre”.

***

Durante una delle videoconferenze dei linguisti, Cisneros, dello specchio del Massachusetts, aveva posto una questione interessante: c’era un ordine particolare nel modo in cui erano scritti i semagrammi in una frase in Eptapode B? Era chiaro che l’ordine delle parole non significava quasi nulla quando ci si esprimeva in Eptapode A; se gli si chiedeva di ripetere quello che aveva appena detto, un eptapode non manteneva quasi mai lo stesso ordine dei termini, a meno che non gli si chiedesse esplicitamente di farlo. L’ordine delle parole era altrettanto inessenziale, quando si scriveva in Eptapode B?

In precedenza, avevamo concentrato la nostra attenzione solo sul come appariva una frase in Eptapode B una volta completata. Per quanto se ne potesse dire, nel leggere i semagrammi in una frase non c’era un ordine preferenziale; si poteva partire da qualunque punto, e quindi seguire le ramificazioni delle proposizioni finché non si fosse completata la lettura. Ma questo valeva per il leggere; era lo stesso anche per lo scrivere?

Nel corso della mia ultima sessione, avevo domandato a Svolazzo e Lampone se potevano farci vedere come scrivevano un semagramma, invece di mostrarcelo solo dopo averlo completato, e loro avevano acconsentito. Infilai la cassetta della sessione nel videoregistratore, e consultai la trascrizione al computer.

Presi una delle espressioni più lunghe della conversazione. Svolazzo aveva detto che il pianeta degli eptapodi aveva due lune, una molto più grande dell’altra; che i tre elementi primari del pianeta erano azoto, argon e ossigeno; e che la superficie del pianeta era ricoperta d’acqua per quindici ventottesimi. Le prime parole dell’espressione parlata si traducevano letteralmente come “diversità-di-dimensione roccia-orbitante rocce-orbitanti rapporto-come-primario-a-secondario”.

Quindi riavvolsi la videocassetta fino a raggiungere il punto esatto della corrispondente versione scritta. La feci andare, e osservai la ragnatela dei semagrammi che veniva tracciata come fosse filata a inchiostro da un ragno. Riavvolsi la cassetta e la guardai più volte. Alla fine bloccai l’immagine subito dopo il completamento del primo tratto e prima dell’inizio del secondo; lo schermo non mostrava altro che una sola linea sinuosa.

Confrontando questo tratto iniziale con la frase completa, mi resi conto che il tratto si ripresentava in altre proposizioni della frase. Appariva la prima volta nel semagramma per “ossigeno”, come determinativo che lo distingueva da altri elementi; quindi scivolava giù per diventare il morfema comparativo nella descrizione della dimensione delle due lune; e infine rispuntava fuori come spina dorsale incurvata del semagramma per “oceano”. Eppure questo tratto era una singola linea continua, ed era il primo a essere stato tracciato da Svolazzo. Ciò significava che l’eptapode doveva conoscere come sarebbe stata composta l’intera frase, prima di poterne scrivere il primo tratto.

Anche gli altri tratti presenti apparivano in diverse proposizioni, rendendole talmente interconnesse che non se ne sarebbe potuta rimuovere alcuna senza riprogettare l’intera frase. Gli eptapodi non componevano una frase scrivendo un semagramma alla volta; la costruivano per mezzo di tratti, indipendentemente dai singoli semagrammi. Avevo già visto in precedenza un grado così elevato di integrazione, nella calligrafia e in particolare in quella araba. Ma in quei casi c’era bisogno di un’attenta pianificazione da parte di calligrafi esperti. Nessuno era in grado di tracciare un intrico così complesso alla velocità richiesta da una conversazione. Nessun umano, perlomeno.

Ricordo la battuta che ho sentito una volta da un’attrice comica. Diceva così: “Non sono sicura di essere pronta ad avere bambini. Allora mi sono rivolta a un’amica che ne ha. ‘Supponi che io abbia dei figli’, le ho detto. ‘Che farò se da grandi mi danno la colpa di tutto quello che gli va storto nella vita?’. Si è messa a ridere e mi ha detto: ‘Che significa se?’”.

È la mia battuta preferita.

Gary ed io stavamo in un piccolo ristorante cinese, uno dei posti che avevamo cominciato a frequentare per staccare con la routine del campo. Stavamo assaporando gli antipasti: raviolini fritti, fragranti di maiale e olio di sesamo. Il mio piatto preferito.

Ne intinsi uno nella salsa di soia e aceto. “E allora, come va con l’Eptapode B?”, chiesi.

Gary guardò il soffitto di sbieco. Cercai di incrociare il suo sguardo, ma mi sfuggiva.

“Ti sei arreso, non è così?”, dissi. “Non ci stai nemmeno più provando”.

Mostrò una meravigliosa espressione da cane bastonato. “Non sono mai stato portato per le lingue”, confessò. “Credevo che imparare l’Eptapode B fosse più o meno come imparare la matematica, ma non è così. È troppo astruso per me”.

“Ti aiuterebbe a discutere con loro di fisica”.

“È probabile, ma da quella prima volta in cui abbiamo fatto breccia, non sono riuscito a imparare che poche frasi”.

Sospirai. “Ti capisco; anch’io devo ammettere di aver rinunciato a imparare la matematica”.

“Allora siamo pari?”.

“Siamo pari”. Sorseggiai il tè. “Comunque ti volevo chiedere del Principio di Fermat. C’è qualcosa che non mi suona, anche se non riesco a metterla a fuoco. Il fatto è che non mi sembra una legge fisica”.

Gli occhi di Gary brillarono. “Scommetto che so di cosa stai parlando”. Divise un raviolo a metà con i bastoncini. “Tu sei abituata a pensare alla rifrazione in termini di causa ed effetto: la causa è il raggiungimento della superficie dell’acqua, l’effetto è il cambiamento di direzione. Ma il Principio di Fermat sembra strano perché descrive il comportamento della luce in termini orientati all’obiettivo. Sembra quasi che il raggio di luce abbia ricevuto un comandamento: ‘Tu minimizzerai o massimizzerai il tempo impiegato per raggiungere la tua destinazione’”.

Ci pensai su. “Vai avanti”.

“È una vecchia questione di filosofia della fisica. Si è cominciato a parlarne da quando Fermat l’ha formulato, nel Seicento; Planck ci ha scritto sopra interi volumi. Il fatto è che mentre la formulazione abituale delle leggi fisiche è causale, un principio variazionale come quello di Fermat è finalizzato, quasi teleologico”.

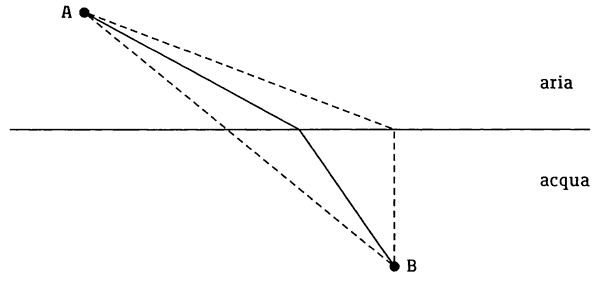

“Interessante modo di porre la questione. Fammici riflettere un attimo”. Tirai fuori un pennarello e disegnai sul tovagliolo di carta una copia del diagramma che Gary aveva tracciato sulla lavagna. “Okay”, dissi, pensando ad alta voce, “diciamo allora che l’obiettivo di un raggio di luce è di prendere il percorso più veloce. Come fa la luce a saperlo?”.

“Be’, facendo una proiezione antropomorfa la luce esamina tutti i possibili percorsi e ne calcola la lunghezza”. Prese l’ultimo raviolo dal vassoio.

“E per farlo”, ripresi, “il raggio di luce deve conoscere la sua destinazione. Se questa cambiasse, il percorso più rapido sarebbe un altro”.

Gary annuì di nuovo. “Esatto; la nozione di ‘percorso più rapido’ non ha alcun significato finché non è specificata la destinazione. E calcolare quanto tempo è necessario a seguire un percorso richiede informazioni su quello che si trova lungo quel percorso, tipo dov’è che si trova la superficie dell’acqua”.

Fissai il diagramma sul tovagliolo. “E il raggio di luce deve conoscere tutti questi dati in anticipo, prima di cominciare a muoversi, giusto?”.

“Per così dire”, disse Gary. “La luce non può cominciare a viaggiare in una direzione e poi effettuare correzioni in corsa, poiché la via che ne risulterebbe non sarebbe più la più rapida possibile. La luce deve fare tutti i suoi calcoli prima di cominciare”.

Pensai dentro di me, il raggio di luce deve sapere dove andrà a finire prima di poter scegliere la direzione in cui muoversi. Sapevo cosa quel fatto mi riportava alla mente. Alzai gli occhi verso Gary. “Ecco cosa mi disturbava”.

Ricordo quando avrai quattordici anni. Uscirai fuori dalla tua camera con in mano un minicomputer coperto di scarabocchi, mentre stai facendo i compiti di scuola.

“Mamma, come si dice quando tutte e due le parti possono vincere?”.

Alzerò lo sguardo dal mio computer e dal documento che sto scrivendo.

“Intendi una situazione di vincita condivisa?”.

“C’è un nome tecnico, una parola matematica. Ti ricordi quella volta che c’era qui papà, e ci parlava della Borsa? Aveva usato proprio quella parola”.

“Mi suona familiare, ma non mi viene in mente”.

“Ho bisogno di saperla; voglio usarla nel mio tema di ricerca sociale. Non posso cominciare le mie ricerche finché non so come si dice”.

“Mi dispiace, non me la ricordo proprio. Perché non telefoni a tuo padre?”.

A giudicare dalla tua espressione, si tratterebbe di uno sforzo superiore alle tue possibilità. A questo punto, tra te e tuo padre le cose non andranno tanto bene. “Non potresti chiamarlo tu e chiederglielo? Ma non dirgli che è per me”.

“Penso che tu sia in grado di farlo da sola”.

Ti irriterai. “Gesù, mamma, nessuno mi aiuta più coi compiti da quando tu e papà vi siete separati”.

È sorprendente, quante situazioni diverse possa provocare un divorzio. “Io ti ho aiutato a fare i compiti”.

“Ma è stato un milione di anni fa, mamma”.

Lascerò andare. “Ti aiuterei anche stavolta, se potessi, ma non mi ricordo come si dice”.

Ti girerai stizzita per tornartene in camera.

Studiai l’Eptapode B in ogni momento libero, sia con gli altri linguisti che da sola. La novità di leggere una lingua semasiografica lo rendeva molto più appassionante dell’Eptapode A, e i miei progressi nella scrittura mi eccitavano. Col tempo, le frasi che scrivevo diventavano sempre più nitide, più compatte. Avevo raggiunto il punto in cui scrivevo meglio se non ci pensavo troppo sopra. Invece di cercare di pianificare accuratamente una frase prima di scriverla, potevo cominciare immediatamente a buttarne giù i tratti; i miei tratti iniziali risultavano sempre compatibili con quella che era poi un’espressione elegante di ciò che cercavo di dire. Stavo sviluppando una facoltà quasi pari a quella degli eptapodi.

Più interessante ancora era il fatto che l’Eptapode B stesse cambiando il mio modo di pensare. Per me, pensare significava sostanzialmente parlare con una voce interiore; per dirla in gergo, i miei pensieri erano codificati fonologicamente. La mia voce interna di solito si esprimeva in inglese, ma non era indispensabile. L’estate dopo l’ultimo anno delle superiori avevo partecipato a un programma di immersione totale per imparare il russo; alla fine dell’estate pensavo e persino sognavo in russo. Ma era sempre russo parlato. Lingua diversa, stessa modalità: una voce che parlava silenziosamente.

L’idea di pensare in modo linguistico, e tuttavia non fonologico, mi affascinava da sempre. Avevo un amico nato da genitori non udenti, cresciuto con la lingua dei segni, e mi diceva di pensare più spesso in quella lingua che in inglese. Mi ero sempre chiesta come ci si sentiva ad avere i propri pensieri codificati in quel modo, a ragionare usando un paio di mani al posto di una voce interna.

Con l’Eptapode B stavo sperimentando qualcosa di altrettanto diverso: i miei pensieri stavano cominciando a essere codificati graficamente. C’erano momenti della giornata che trascorrevo quasi in trance, quando i miei pensieri non erano espressi dalla mia voce interna. Vedevo invece semagrammi, con il mio occhio interno, che germogliavano come la brina sui vetri di una finestra.

Quando la mia fluidità aumentò, le configurazioni semasiografiche mi apparivano completamente formate, dandomi la possibilità di articolare anche idee complesse tutte in una volta. I processi del mio pensiero, tuttavia, non ne risultavano più veloci. Invece di correre in avanti, la mia mente rimaneva appesa alla simmetria che caratterizzava i semagrammi. Mi ritrovavo in uno stato meditativo, contemplando il modo in cui premesse e conclusioni fossero intercambiabili. Non c’era alcuna direzione necessaria, nel modo in cui le proposizioni erano connesse, nessun “treno del pensiero” che si muovesse lungo particolari binari; tutte le componenti del ragionamento erano egualmente potenti, e tutte avevano la stessa precedenza.

Un rappresentante del Dipartimento di Stato di nome Hossner aveva il compito di informare gli scienziati americani sui nostri progressi con gli eptapodi. Eravamo nel locale delle videoconferenze, e lo ascoltavamo parlare. Il nostro microfono era spento, e così Gary e io ci potevamo scambiare commenti senza interrompere Hossner. Mi preoccupai che Gary potesse danneggiarsi la vista, da come roteava continuamente gli occhi.

“Devono aver avuto qualche ragione per fare tutta quella strada e venire qui”, disse il diplomatico; la voce che usciva dagli altoparlanti suonava metallica. “Non sembra vogliano conquistarci, grazie a dio. Ma se la ragione non è questa, quale può essere? Sono esploratori? Antropologi? Missionari? Qualunque siano le loro motivazioni, deve esserci qualcosa che possiamo offrirgli. Forse i diritti minerari per il nostro sistema solare. Forse informazioni su di noi. Forse il diritto di predicare davanti ai nostri popoli. Ma possiamo essere sicuri che un motivo c’è.

“Il mio punto di vista è questo: il loro scopo può non essere il commercio, ma ciò non significa che non possiamo commerciare con loro. Abbiamo solo bisogno di sapere perché sono venuti, e che cosa abbiamo che possano volere. Una volta in possesso di queste informazioni, potremo dare il via a negoziati commerciali.

“Vorrei inoltre mettere l’accento sul fatto che le nostre relazioni con gli eptapodi non devono necessariamente essere concorrenziali. Non è una situazione in cui ogni guadagno da parte loro ci danneggia, o viceversa. Se ci trattiamo con correttezza reciproca, sia noi che gli eptapodi possiamo guadagnarci”.

“Intende dire un gioco a somma diversa da zero?”, commentò Gary con beffarda incredulità. “Oh santo cielo”.

“Un gioco a somma diversa da zero”.

“Cosa?”. Invertirai la direzione, ritornando dalla tua stanza.

“Quando entrambe le parti possono vincere: me ne sono appena ricordata, si chiama gioco a somma diversa da zero”.

“Ecco!”, dirai, scrivendo sul computer. “Grazie, mamma!”.

“Ero sicura di saperlo”, ti dirò. “Tutti quegli anni con tuo padre, qualcosa si deve essere cancellato”.

“Sapevo che lo sapevi”, dirai. Mi abbraccerai di scatto, brevemente, e i tuoi capelli profumeranno di mele. “Sei la meglio”.

“Louise?”.

“Sì? Scusa, ero distratta. Cos’hai detto?”.

“Dicevo, che ne pensi di questo nostro signor Hossner?”.

“Preferisco non pensarci”.

“Ci ho provato anch’io: ignorare il governo, vedere se scompare. Non scompare”.

A riprova dell’affermazione di Gary, Hossner continuò a blaterare: “Il vostro compito immediato è considerare nuovamente tutto ciò che avete appreso. Cercare qualunque cosa possa aiutarci. Esiste qualche indicazione su quello che gli eptapodi vogliono da noi? Su quello che gli interessa?”.

“Ma guarda, non ci era mai capitato di porci queste domande”, dissi. “Ce ne occupiamo subito, signore”.

“La cosa triste è che è proprio quello che dovremo fare”, disse Gary.

“Ci sono domande?”, chiese Hossner.

Burghart, il linguista allo specchio di Fort Worth, prese la parola. “Abbiamo posto molte volte la questione agli eptapodi. Ripetono che sono qui per osservare, e insistono che le informazioni non sono commerciabili”.

“Questo è quello che vogliono farci credere”, disse Hossner. “Ma ragioniamo: come può essere vero? So che occasionalmente gli eptapodi hanno smesso di parlarci per brevi periodi. Potrebbe essere una manovra tattica da parte loro. Se dovessimo smettere di parlare con loro domani…”.

“Svegliami se dice qualcosa di interessante” disse Gary.

“Stavo proprio per chiederti la stessa cosa”.

***

Il giorno in cui Gary mi aveva spiegato per la prima volta il Principio di Fermat, aveva accennato al fatto che quasi ogni legge fisica può essere enunciata come un principio variazionale. Ma quando gli umani pensavano alle leggi fisiche, preferivano trattarle nella loro formulazione causale. Questo lo capivo: le qualità fisiche che gli umani trovano intuitive, come energia cinetica o accelerazione, sono tutte proprietà di un oggetto a un momento dato. E queste qualità si possono ricondurre a interpretazioni cronologiche e causali degli eventi: un momento porta a un altro, e cause ed effetti formano una reazione a catena che si estende dal passato al futuro.

Al contrario, le qualità fisiche che gli eptapodi trovavano intuitive, come “azione” o quelle definite da integrali, avevano senso soltanto in un determinato periodo di tempo. Ed erano riconducibili a un’interpretazione teleologica degli eventi: analizzando gli eventi in un arco temporale, si capiva che c’era un requisito che doveva essere soddisfatto, un obiettivo di minimizzazione o massimizzazione. E per raggiungere quell’obiettivo era necessario conoscere lo stato iniziale e quello finale dell’evento; serviva la conoscenza degli effetti prima di poter dare inizio alla concatenazione causale.

Stavo cominciando a capire anche questo.

“Perché?”, mi chiederai di nuovo. Avrai tre anni.