CAPITULO XI

Jim observó la cara del hombre que le amenazaba. Poseía cejas de un color blanquecino, ojos verdosos y le faltaba el lóbulo de la oreja izquierda, con toda probabilidad, le habría sido cortada de un navajazo.

—Vengo en busca de Rupert Evans —dijo Hudson.

—Yo creí que quien le interesaba era Blanca Nieves.

—Tiene gracia eso.

—Vamos, ría, porque no volverá a reír otro chiste.

—Oiga, ¿es así cómo reciben aquí a la gente de fuera?

—Es la bienvenida especial que hacemos a los moscones... ¿Cree que no me di cuenta? Me ha estado siguiendo desde hace un buen rato. ¿Por qué?

—Está bien. Se lo diré.

—Debe ser una historia conmovedora.

—Mi amigo Rupert me dio la descripción de usted.

—Otra vez con Rupert, ¿eh? Usted es un tipo que sólo tiene una idea.

—No pude ir al colegio de pequeño. En mi casa éramos muy pobres.

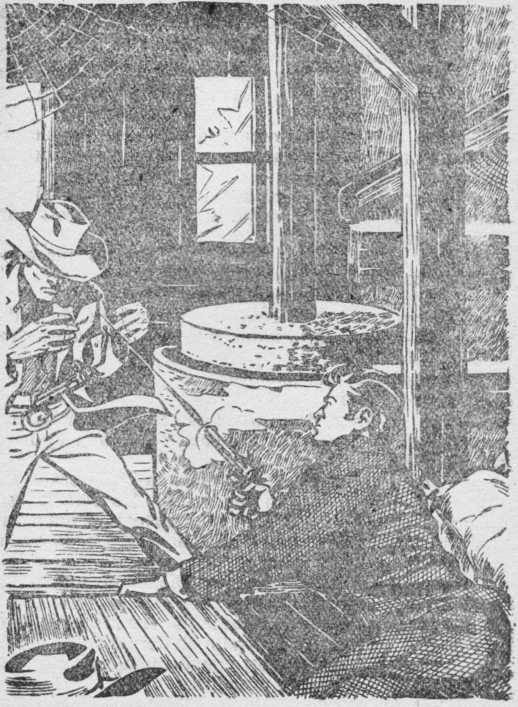

El puño derecho de Jim salió disparado como un meteoro y se estrelló contra las narices de Ralph.

Era un movimiento sincronizado que Hudson consideraba práctico porque, al mismo tiempo que pegaba el golpe, su otra mano aferraba la muñeca armada de Ralph.

Tiró del hombretón cargándoselo a la espalda y lo lanzó por el aire.

Ralph cayó contra .una silla, que saltó en pedazos como si estuviese apolillada.

Perdió el revólver «n la caída y Jim lo apartó de un puntapié. Luego sacó el suyo.

Ralph sentóse en el suelo tocándose la cabeza.

—Hola, pajarito —dijo Jim.

Ralph le dirigió una mirada cargada de odio.

—Le informaron mal. Yo no conozco a su amigo Rupert.

—Hablemos como hombres.

—Hablemos.

—¿A qué se dedica, Ralph?

—Vendo forraje al Ejército.

—Eso le dejará mucho tiempo libre.

—Sí, y por eso compro y vendo cerdos.

—Ya decía yo que le notaba un cierto olor a puerco.

Ralph terminó de levantarse. Por uno de los agujeros de la nariz le salía un hilillo de sangre. Fue a mover la mano para sacar el pañuelo, pero se detuvo cuando Jim puso el dedo en el gatillo.

—Sólo quiero cortar la hemorragia.

—Saque el pañuelo con la mano izquierda.

Ralph obedeció y después de secar la sangre, preguntó:

—¿Quién es usted y qué es lo que quiere?

—Hasta ahora no dijo su verdadera ocupación, Ralph.

—¿Cuál cree que es?

—Saboteador.

—¿Con qué se come eso?

—Yo se lo deletrearé. Un saboteador es el hijo de perra que se dedica a quemar una casa, un lugar público o a hacer saltar la vía de un tren o a poner una bomba en un barco, sin importarle que mueran personas inocentes.

—Oiga, amigo, está como una cabra. En mi vida he hecho nada de eso.

—Tiene un pelaje inconfundible, Ralph. El pelaje de esos bastardos.

—Le repito que se equivoca.

—Le está asomando un rollo de billetes por el bolsillo.

Era verdad. Después de caer, el fajo de billetes de Mirna le asomaba unas pulgadas por el bolsillo trasero del pantalón.

—Es la plata que recibí por vender mi última remesa de cerdos. Justamente venía de cobrar cuando usted empezó a seguirme.

De pronto se abrió una puerta a la derecha y apareció una mujer de cabello rojizo, cara interesante, pómulos altos y mejillas ligeramente hundidas. Miró a Ralph y luego a Hudson, observando el revólver que éste empuñaba.

—¿Qué se cree que es esto? ¿Una sala de tiro al blanco?

—¿Cuál es su nombre, nena? —preguntó Jim.

—¿En serio no me conoce?

—No.

—Se nota que no es usted de aquí. Todo River Creek sabe que soy Cornelia Boblet.

—Encantado, Cornelia. Ahora dígame quién es el fulano que tengo enfrente.

—¿Va a decirme que no lo conoce y lo está apuntando con un revólver?

—Así es la vida, dulzura. Ha habido casos en que he tenido que matar a un tipo sin saber quién lo había amamantado.

Cornelia Boblet observó a Ralph y luego denegó con la cabeza.

—Es la primera vez que lo veo —la pelirroja hizo algo entonces con lo que Hudson no contaba. Se cruzó entre él y Ralph.

Ralph atrapó a la joven y le soltó un violento empellón arrojándola sobre Hudson, y éste y la mujer se vinieron abajo.

Ralph aprovechó su oportunidad y escapó por la puerta a todo correr.

Jim había quedado debajo de la joven y la apartó a un lado para emprender la persecución, pero lo quiso hacer tan aprisa que la funda de su revólver rasgó la falda de la muchacha.

Cornelia lo atrapó por el brazo.

—¡Mire lo que ha hecho! ¡Me ha roto el vestido!

—Suéltame, nena. Tengo que hacer un trabajo.

—No será antes de que me haya pagado el vestido.

Para ese entonces ya no se oían los pasos de Ralph. Jim sacó unos billetes del bolsillo y los arrojó sobre el regazo de la joven.

Ella lo dejó libre al fin y Jim se precipitó por las cortinas.

Al llegar abajo de la escalera un hombre borracha se le tiró encima.

—Eh, míster, le invito a un vaso.

—Otro día, compadre.

—Soy padre de mi quinto hijo... ¿He dicho quinto? ¡No, octavo! —se volvió hacia un hombre que daba cabezadas—. Eh, Bill, ¿cuántos hijos tengo?

Moore recibió el balazo en el ojo izquierdo...

—Cuarenta y dos... Sí, el Cuarenta y dos de la Caballería Ligera fue el batallón que se cubrió de gloria en Saratoga Flack. ¿Te acuerdas, Rex?

Jim no sabía si aquel fulano estaba de acuerdo con Ralph para impedir que lo siguiese. Observó su cara. Parecía realmente borracho, de modo que le dio una palmada.

—Diga que vayan preparando el vaso. En seguida bajo, en cuanto haya recuperado mi frasquito de sales.

El borracho se quedó con la boca abierta al oír aquello y Hudson aprovechó el momento para subir la escalera.

Encontró a Cornelia Boblet enhebrando una aguja para coser el rasgón de su falda.

—¿Quién era ese Ralph, nena?

—¿Y yo qué sé? —repuso ella encogiéndose de hombros—. Ya te dije antes que era la primera vez que lo veía.

—No te creo una palabra.

—Peor para ti.

—Aún te voy a decir una cosa más, Cornelia. Te cruzaste entre nosotros dos para darle una oportunidad de huir.

—¿Yo? Pero ¿qué estás diciendo? Entérate de una cosa, tipo listo: no me gustan los feos y ese fulano al que apuntabas con la pistola le daba un susto al miedo. Y ahora déjame en paz. He de coser la falda.

—Me iré ahora, pero probablemente me verás pronto.

—Puedes venir cuando quieras, siempre que tengas pasta. No está reservado el derecho de admisión, ¿sabes? Y, por favor, cuando pongas de nuevo los pies aquí, no hagas preguntas.

—Dale un recado a Ralph. Dile que se esté quieto y que abandone la ciudad. Hasta ahora sus manejos no han provocado la muerte de nadie, pero podría ocurrir y entonces lo perseguiré hasta el infierno.

—No sé de qué me hablas.

—Díselo así a Ralph. El me entenderá.

Jim bajó la escalera. El padre de no sé cuántos hijos estaba invitando a otro tipo, de modo que pudo escurrirse hasta la calle sin ningún tropiezo. Poco después se encontraba de nuevo en el hotel y esta vez no se entretuvo en llamar a la puerta de Mirna Clausen. Abrió y pasó dentro.

Mirna Clausen lanzó un grito y bajóse la falda, porque la aparición de Hudson la había sorprendido poniéndose una liga.

—¿Qué tal, señorita Clausen?

Mirna había enrojecido la cara y ahora se puso en pie de un salto.

—Oiga, pero ¿quién se cree que es usted? Primero entró por la ventana y ahora lo hace por la puerta sin anunciar su llegada.

—Me gustan las sorpresas.

—A mí no, señor Hudson.

La joven dio media vuelta y cerró la valija que había sobre la cama.

—¿Qué hace, señorita Clausen?

—Vuelvo al barco...

—¿Se refiere al «Helenia».

—¿A cuál si no? Sabe que viajo en él... El capitán me dijo que la avería era de poca importancia y que quedaría arreglada hoy.

—Entonces, no tenga prisa.

—¿Qué quiere decir?

Jim sintió que la ira hacía latir la sangre en sus sienes.

Mirna daba pruebas de una gran naturalidad, como si ella no supiese nada.

—La avería del «Helenia» ha resultado ser más importante de lo que en un principio se calculó.

—Quisiera saber si me está diciendo la verdad.

—¿Cree que soy un embustero?

—Lo único que pienso es que usted es un hombre al que le gustan las complicaciones.

—¿Por ejemplo...?

—Tengo muchos a la vista desde que lo conozco. Sus peleas en el barco, durante la travesía, sus intentos de establecer contacto conmigo a cualquier precio, sin importarle el cómo y el cuándo, y luego está lo otro.

—Continúe.

—Lo que ha hecho en tierra firme. Durante su estancia en esta ciudad, ha matado a unos cuantos hombres.

—Siempre en legítima defensa.

—De acuerdo, señor Hudson, los mató en defensa propia; pero me temo que continuará matando porque usted atrae el peligro como el imán al hierro.

—Hay mujeres a las que ocurre lo mismo. Les gusta el peligro.

—No soy una de ellas.

Jim la miró a los ojos.

—A propósito; por un momento había olvidado el motivo que me ha traído aquí.

—Oh, esta vez hay un motivo —sonrió con ironía ella—. ¿Qué nueva justificación ha inventado?

—Cuando salía del salón donde se estaba celebrando la fiesta, vi dos hombres que se dirigían a la calle. Uno de ellos dijo: «La señorita Clausen me ha pagado mil dólares más...»

Las aletas de la nariz femenina palpitaron.

—Eso es absurdo, señor Hudson. Debió oír mal.

No he pagado mil dólares a nadie.

—Bueno, quizá dijo otro nombre y yo lo confundí.

—Seguro, señor Hudson. Debe haber bebido unas cuantas copas de más en la fiesta.

—Confieso que bebí bastante.

—Pues ahí lo tiene. Ese hombre debió decir otro nombre. Usted estaba pensando en mí en ese momento y fui yo quien pagó los mil dólares.

—Oí decir a un doctor que esas cosas son frecuentes. Uno se confunde de nombre muy a menudo.

—¿Quiere dejarme ahora, señor Hudson? Necesito descansar ahora que usted me asegura que el «Helenia» estará más tiempo en el muelle.

—Mirna... —dijo él—, ¿no tiene nada que decirme?

—¿Yo a usted? En absoluto.

Hubo un silencio entre ambos y finalmente Jim salió de la la habitación.

Bajó lentamente la escalera mientras en su mente se agolpaban confusas las ideas.

Entró en el salón. Ya quedaba muy poca gente, pero vio al capitán Fonress sentado ante una mesa con un vaso de whisky en la mano.

—Capitán Fonress —dijo deteniéndose ante él—, ¿mantiene todavía su oferta por desenmascarar al autor del sabotaje?

—Desde luego, Hudson.

—Aceptado —dijo Jim, y a continuación los dos hombres se estrecharon la mano.