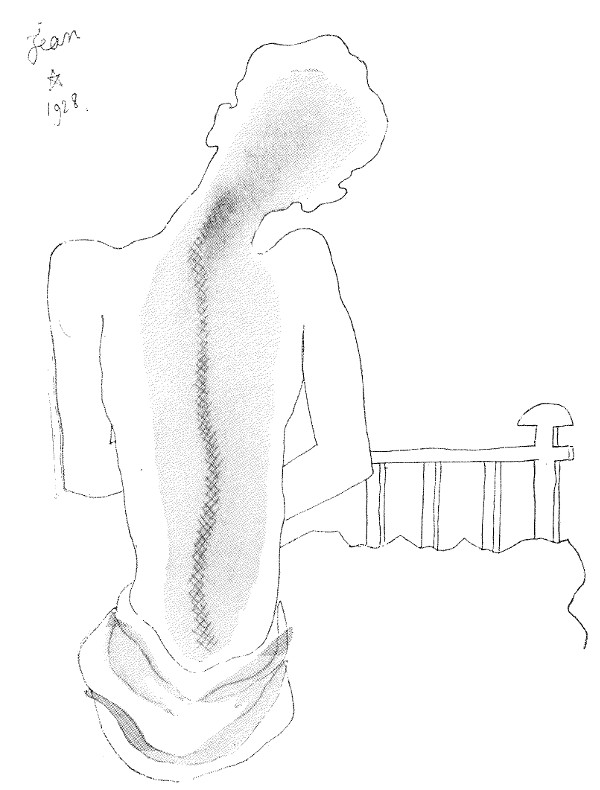

Estos dibujos y estas notas datan de la clínica de Saint-Cloud (16 de diciembre de 1928-abril 1929)[1].

Se dirigen a los fumadores, a los enfermos, a los amigos desconocidos reclutados por los libros y que constituyen la única disculpa para escribir.

He suprimido los dibujos hechos con el pretexto de distraerme. Quisiéralo yo o no, trascendían a trabajo plástico, cualquiera que fuera mi tontería frente a los problemas de actualidad. Relato una desintoxicación: herida al ralenti. Los dibujos que van a continuación son como gritos de sufrimiento al ralenti, y las notas, las etapas del tránsito de un estado considerado como anormal a un estado considerado como normal.

Aquí se levanta el ministerio público. Pero yo no declaro. No defiendo. No juzgo. Aporto unos pliegos de cargo y descargo al sumario del pleito del opio.

Me acusarán, sin duda, de falta de compostura. Quisiera carecer de compostura. Es difícil. La falta de compostura es el signo del héroe[2].

Me refiero a una falta de compostura hecha de cifras, de cuentas de hotel y de ropa sucia.

Leit-motiv del DE PROFUNDIS[3]

El único crimen consiste en ser superficial. Todo lo que se comprende está bien.

La repetición de esta frase irrita, pero es reveladora. Ese lugar común, último descubrimiento de Wilde, deja de ser un lugar común y empieza a vivir por el hecho mismo de descubrirlo. Adquiere la fuerza de una fecha.

Quisiera no preocuparme por escribir bien o mal; llegar al estilo de las cifras.

Me gustaría saber si la carta de Wilde es tan chapucera como su traducción. Sería, un triunfo sobre la estética.

Acaba uno esa carta con la impresión de haber leído una obra maestra de estilo, porque en ella todo es cierto, todo tiene el peso mortal de los detalles indispensables para preparar una coartada, para perder o salvar a un hombre.

Rousseau adorna sus cifras. Las cierra, las rubrica. Chopin las enguirnaldará. Sus épocas lo exigen. Pero carecen de compostura. Lavan su ropa sucia en familia, es decir, en público, en la familia que se buscan y que se encuentran. Sangran tinta. Son unos héroes.

Me he intoxicado por segunda vez en las siguientes circunstancias:

Ante todo debí haber sido mal desintoxicado la primera vez. Muchos toxicómanos valientes ignoran las acechanzas de una desintoxicación, se contentan con una supresión y salen destrozados de una prueba inútil, con células enfermizas, a las que impiden revivir con el uso del alcohol y del deporte.

Los designios oscuros de la Providencia

Ya explicaré más adelante que los fenómenos increíbles de una desintoxicación, fenómenos contra los cuales no puede nada la medicina como no sea dar al calabozo un aspecto de cuarto de hotel y exigir al médico o a la enfermera paciencia, presencia, fluido, en vez de ser los de un organismo que se descompone, deben ser, por el contrario, los síntomas incomunicados del recién nacido y de los vegetales en primavera.

Un árbol debe sufrir con la savia y no sentir la caída de la hoja.

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA orquesta una desintoxicación, con una exactitud escrupulosa de la que no sospecha ni Stravinsky.

Me he reintoxicado, pues, porque los médicos que desintoxican —debía decirse simplemente que purgan— no intentan curar los primeros trastornos que causa la intoxicación, porque volvía yo a hallar mi desequilibrio nervioso y porque prefería un equilibrio artificial a la falta absoluta de equilibrio. Este maquillaje moral engaña más que una cara descompuesta: es humano, casi femenino, recurrir a él.

Me intoxicaba con prudencia y bajo la vigilancia médica. Existen doctores accesibles a la piedad. No pasé nunca de diez pipas. Las fumé a razón de tres por la mañana (a las nueve), cuatro por la tarde (a las cinco) y tres por la noche (a las once). Creía yo disminuir así las probabilidades de intoxicación. Nutrí de opio células nuevas, renacidas al mundo después de cinco meses de abstinencia, y las nutrí con innumerables alcaloides desconocidos, cuando el morfinómano, cuyas prácticas me asustan, recarga sus venas con un solo veneno conocido y se entrega menos al misterio.

Escribo estas líneas después de doce días y doce noches de insomnio. Dejo al dibujo el trabajo de expresar las torturas que la impotencia médica inflige a los que rechazan un remedio que se está convirtiendo en un déspota.

La sangre del morfinómano no presenta ningún residuo de morfina. Es atrayente imaginar el día en que los médicos descubran los escondrijos de la morfina y la atraigan al exterior por medio de una sustancia a la que sea aficionada, como la serpiente a un tazón de leche; pero será necesario también que el organismo soporte el paso brusco de un otoño a una primavera.

Antes de ese descubrimiento, la ciencia corre el riesgo de cometer faltas que corresponderían al empleo de la hipnosis, en la que sumía a los histéricos antes de las experiencias del doctor Sollier, experiencias que consisten, considerando el histerismo como un sueño patológico, en despertar poco a poco al enfermo, en vez de añadir la dolencia a la dolencia con un método que consistía en curar a un morfinómano con morfina.

Creo que la naturaleza nos inflige las reglas de Esparta y del hormiguero. ¿Hay que bordearlas? ¿Dónde se interrumpen nuestras prerrogativas? ¿Dónde comienza la zona prohibida?

En el opio, lo que lleva el organismo a la muerte es de orden eufórico. Las torturas provienen de un retorno, a contrapelo, a la vida. Toda una primavera perturba las venas, arrastrando hielos y lavas ardientes.

Aconsejo al enfermo privado desde hace ocho días que hunda su cabeza en su brazo, que apoye la oreja sobre ese brazo y que espere. Revolución, motines, fábricas que vuelan, ejércitos en fuga, diluvio, la oreja oye todo un apocalipsis de la noche estrellada del cuerpo humano.

La leche, antídoto de la morfina. Una amiga mía aborrece la leche. Habiéndosele inyectado morfina después de una operación, pidió leche y le gustó. Al día siguiente no podía ya tomarla.

El desintoxicado conoce breves sueños y despertares que quitan el gusto de dormirse. Parece que el organismo sale de una invernada, de esa extraña economía de las tortugas, las marmotas y los cocodrilos. Nuestra ceguera, nuestro empeñó en juzgarlo todo conforme a nuestro ritmo, nos hacían tomar la lentitud del vegetal por una serenidad ridícula. Nada ilustra mejor el drama de una desintoxicación que esos films acelerados que revelan las muecas, los gestos, las contorsiones del reino vegetal. El mismo progreso en el dominio auditivo nos permitirá sin duda oír los gritos de una planta.

Progreso. ¿Será bueno dar a luz a la norteamericana (sueño y forceps), y ese progreso, que consiste en sufrir menos, no es, como la máquina, síntoma de un universo en donde el hombre, agotado, sustituye su fuerza por otras, evita las conmociones de un sistema nervioso debilitado?

No existe aún la desintoxicación científica. Apenas llegan a la sangre, los alcaloides se fijan sobre ciertos tejidos. La morfina se hace fantasma, sombra, nada. Puede imaginarse el trabajo de los alcaloides conocidos y desconocidos del opio, su invasión china. Para vencerlos hay que recurrir a los métodos de Molière. Se agota al paciente, se le vacía, se expulsa la bilis y, quiérase o no, vuelve a las leyendas, según las cuales se expulsaban los demonios con plantas, sortilegios, purgas y vomitivos.

El dolor exquisito

No esperéis de mí que traicione. El opio sigue siendo único, naturalmente, y su euforia superior a la de la salud. Le debo mis horas perfectas. Es lástima que en vez de perfeccionar la desintoxicación, la medicina no intente hacer inofensivo al opio.

Pero ahí volvemos al problema del progreso. ¿El sufrimiento es una regla o un lirismo?

Me parece que en una tierra tan vieja, tan arrugada, tan llena de revoque donde siguen haciendo estragos tantos compromisos y tantas convenciones risibles, el opio eliminable dulcificaría las costumbres y haría más beneficios que daños produce la fiebre de acción.

Mi enfermera me dice: «Es usted el primer enfermo al que veo escribir al octavo día».

Sé muy bien que introduzco una cuchara en la tapioca blanda de las células jóvenes, que obstruyo una mancha; pero me abraso y me abrasaré siempre. Dentro de dos semanas, a pesar de estas notas, no creeré ya en lo que siento. Hay que dejar una huella de este viaje que la memoria olvida, hay que, cuando es imposible, escribir, dibujar sin responder a las invitaciones novelescas del dolor, no aprovecharse del sufrimiento como de una música, hacerse atar la lapicera al pie si es necesario, ayudar a los médicos a quienes la pereza no suministra datos.

Durante mi neuritis, una noche que preguntaba yo a B… «¿Por qué, usted que no busca clientela, usted a quien le sobra trabajo en el hospital y que prepara su tesis, por qué me trata usted a domicilio, noche y día? Conozco a los médicos. Me quiere usted mucho, pero quiere usted más aún a la medicina». Me respondió que tenía al fin un enfermo que hablaba, que él aprendía más conmigo, por ser yo capaz de escribir mis síntomas, que en el hospital, donde la pregunta: «¿Qué le duele a usted?», provocaba invariablemente esta respuesta: «No lo sé, doctor».

El renacer de la sensualidad (primer síntoma claro de la desintoxicación) va acompañado de estornudos, bostezos, mocos y lágrimas. Otra señal: las aves del gallinero de enfrente me exasperaban, así como las palomas que recorren el cinc, con las manos a la espalda, de un lado para otro. Al séptimo día el canto del gallo me agradó. Escribo estas notas entre seis y siete de la mañana. Con el opio, no existe nada antes de las once.

Pájaro

Las clínicas acogen pocos opiómanos. Es raro que un opiómano deje de fumar. Las enfermeras no conocen más que falsos fumadores, fumadores elegantes, de esos que mezclan el opio, el alcohol, las drogas y el decorado (opio, alcohol: enemigos mortales), o de esos que pasan de la pipa a la jeringa y de la morfina a la heroína. De todas las drogas, la droga es la más sutil. Los pulmones absorben su humo instantáneamente. El efecto de una pipa es inmediato. Me refiero a los verdaderos fumadores. Los aficionados no sienten nada, esperan visiones y corren el riesgo de sufrir el mareo marítimo; porque el efecto del opio proviene de un pacto. Si nos seduce, ya no podremos abandonarle.

Moralizar el opio es como decir a Tristán: «Mata a Isolda. Te encontrarás mucho mejor después».

El opio no soporta los adeptos impacientes, los torpes. Se aparta de ellos, les deja la morfina, la heroína, el suicidio, la muerte.

Si oís decir: «X… se ha matado fumando opio», sabed que eso es imposible, que esa muerte oculta otra cosa.

Ciertos organismos nacen para ser presa de las drogas. Requieren un correctivo sin el cual no pueden tener contacto con el exterior. Flotan. Vegetan entre el perro y el lobo. El mundo sigue siendo un fantasma antes que una sustancia le dé cuerpo.

Ocurre que esos desdichados viven sin encontrar nunca el menor remedio. Ocurre también que el remedio que encuentran los mata.

Es una verdadera suerte cuando el opio los equilibra y proporciona a esas almas de corcho un traje de buzo. Pues el mal producido por el opio será menor que el de las otras sustancias y menor que la debilidad que intentan curar.

Al hablar de las células jóvenes, no me refiero a las células nerviosas, creadas de una vez para siempre y que no cambian ya.

Si el despertar de la privación de opio se produce en el hombre de una manera fisiológica, determina, sobre todo en la mujer, síntomas morales. En el hombre, la droga no adormece el corazón; adormece el sexo. En la mujer, despierta al sexo y adormece al corazón. Al décimo octavo día de la privación, la mujer se muestra tierna, lloriquea. Por eso en las clínicas de desintoxicación las enfermas parecen todas enamoradas del médico.

El tabaco es casi inofensivo. Después de la combustión, la nicotina desaparece. Se suele tomar por nicotina, sal blanca, esa especie de pasta amarilla producida por la modificación pirotécnica de las materias combustibles. Serían necesarios cuatro o cinco gruesos habanos al día para provocar una crisis de angina de pecho. La mayoría de los famosos estragos del tabaco son fenómenos espasmódicos sin verdadero peligro. Se exagera, como Michelet exageraba fantásticamente el papel del café.

La joven Asía no fuma ya porque «el abuelo fumaba». La joven Europa fuma porque «el abuelo no fumaba». Y como la joven Asia imita, ¡ay!, a la joven Europa, el opio alcanzará su punto de partida, gracias a nosotros.

Carta de H.…, que se ha desintoxicado solo, con un valor inaudito. Conocía yo el esfuerzo inútil, la confusión entre suprimirse y desintoxicarse, y esperaba noticias pesimistas después de las primeras cartas optimistas.

1.º demasiado ejercicio; 2.º uso del alcohol (penúltimas cartas); 3.º (última carta) la catástrofe. «Me duele —¿cómo le diría yo?— mí macizo central». ¿Reconocéis el gran simpático, la terrible cadena de montañas nerviosas, el armazón del alma?

Si el organismo expulsa la droga, es su último refugio. El opio, expulsado del edificio, se refugia en el cuarto de máquinas.

El automóvil masajea órganos que ningún masajista puede alcanzar. Es éste el único remedio para los trastornos del gran simpático. La necesidad de opio se soporta en automóvil.

Las clínicas de desintoxicación debieran en primer lugar contar con un masajista médico, con un material de masaje eléctrico. En la hidroterapia, no es el agua de la ducha lo que calma, sino el chorro. Ocurre que los baños debilitan; a mí me volvían loco.

Sigo convencido, a pesar de mis fracasos, de que el opio puede ser bueno y que solo de nosotros depende el hacerlo grato. Hay que saber manejarlo. Ahora bien, no hay nada igual a nuestra torpeza. Un plan severo (laxantes, ejercicios, exudaciones, descansos, higiene del hígado, horas que no quitan las del sueño nocturno) permitiría el empleo de un remedio al que comprometen los idiotas.

No se me diga: «El hábito obliga al fumador a aumentar las dosis». Uno de los enigmas del opio es que permite al fumador el no aumentar nunca sus dosis.

El drama del opio no es otro, para mí, que el drama de la comodidad y de la incomodidad. La comodidad mata. La incomodidad crea. Hablo de la incomodidad material y espiritual.

Tomar opio, sin abandonarse a la comodidad absoluta que proporciona, es evitarse, en el terreno espiritual, los trastornos estúpidos que no tienen nada que ver con la incomodidad en el terreno sensible.

¿Vive en pleno éxtasis un ermitaño? Su incomodidad se convierte en el colmo de la comodidad. Tiene que zafarse de él.

Hay en el hombre una especie de fijación, es decir, de sentimiento absurdo y más poderoso que la razón, que le da a entender que esos niños que juegan son una raza de enanos, en lugar de ser unos «quítate de ahí, que me ponga yo».

Vivir es una caída horizontal.

Sin esa fijación, una vida perfecta y continuamente consciente de su velocidad, se haría intolerable, Permite dormir al condenado a muerte.

A mí me falta esa fijación. Es supongo yo, una glándula enferma. La medicina toma esa dolencia por un exceso de conciencia, por una ventaja intelectual.

Todo me demuestra en los demás el funcionamiento de esa fijación ridícula, tan indispensable como la costumbre que nos oculta a diario el espanto de tener que levantarse, que afeitarse, que vestirse, que comer. Aunque no fuese más que el álbum de fotografías, uno de los instintos más tontos para hacer de un tirón una serie de monumentos solemnes.

El opio me aportaba esa fijación. Sin el opio todos los proyectos —bodas, viajes—, me parecen tan insensatos como si una persona que se cayese por un balcón quisiera intimar con los ocupantes de las habitaciones ante las cuales pasa.

Si el universo no estuviese movido por un mecanismo sencillísimo, se descompondría. Todo ese movimiento, que nos parece un reloj complicado, debe parecerse al despertador. Así, la necesidad de procrear nos la reparten al por mayor, a ciegas. Un error no cuesta caro a la naturaleza, dado el número de probabilidades suyas. Un error que se afina, un vicio, no es más que un lujo de la naturaleza.