Capitolo 9

La solitudine felice

Sin qui abbiamo trattato prevalentemente di solitudine sofferta ma, come abbiamo ricordato all’inizio di questo percorso, da sempre questo stato è considerato sia croce che delizia. Non si può non dedicare una parte dell’esposizione alla dimensione felice, creativa e costruttiva della solitudine.

Sant’Agostino afferma: «In interiore homine habitat Veritas», suggellando così per tutta la tradizione cristiana l’importanza del ritrovarsi con sé stessi per cercare dentro di noi la nostra essenza. Ma questa pratica è ben più antica, poiché già nei riti sciamanici più primitivi il «guaritore ferito» (Halifax, 1982) doveva isolarsi per acquisire, attraverso la sofferenza, i poteri taumaturgici, così come il guerriero doveva affrontare da solo terribili sfide e prove di assoluto coraggio, altrettanti riti di passaggio per essere riconosciuto come straordinario combattente. In tutte le fedi religiose, poi, la preghiera più intensa si rivolge in solitudine o addirittura nell’isolamento totale, così come i viaggi mistici di ogni tipo sono percorsi solitari. Anche al di fuori dell’ambito religioso i percorsi iniziatici, che siano esoterici o afferenti a discipline di elevazione personale, sono altrettanti itinerari da svolgere soli con sé stessi; la trance performativa (Nardone, Bartoli, 2019), anche se appresa con la supervisione di una guida competente, è comunque una prestazione frutto di uno sforzo solitario. Si pensi a questo riguardo non solo a imprese estreme e quasi sovrumane, ma anche alle grandi opere d’arte scaturite dal genio dell’artista nella sua solitudine, o alle scoperte e invenzioni più straordinarie, anch’esse prodotto del guizzo di un genio solitario.

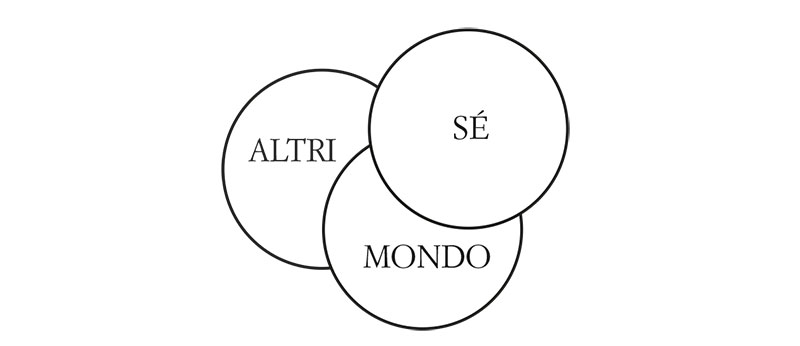

Tutto questo e molto altro depone a favore del fatto che solitudine e isolamento abbiano un ruolo fondamentale nell’elevazione delle capacità personali. Tuttavia, nella totalità degli esempi citati l’individuo, nel suo isolarsi religioso o esoterico, incontra o Dio o l’Energia Universale, così come il performer, l’artista e lo scienziato sono, nella loro creativa solitudine, in compagnia di coloro che apprezzeranno la loro prestazione fuori dal comune. Anche nell’isolamento fisico, dunque, il soggetto non è mai assolutamente solo, ma in relazione costante con il mondo e gli altri dentro di sé. In altri termini, per quanto si possa divenire capaci di meditazioni trascendentali che astraggono dai sensi, questo stato di trance è comunque in relazione con qualcosa che in questo caso è il «trascendente». L’uomo non può mai sfuggire alla complementarità delle tre ineludibili relazioni: quella con sé stesso, quella con gli altri, quella con il mondo; poiché anche nella sua solitudine fisica, nella sua mente è sempre in contatto con il suo esistere, ovvero l’essere esposto al flusso dell’esistenza.

Persino gli anacoreti del deserto come San Giacomo, nel loro rifiutare il contatto con gli uomini per avvicinarsi a Dio, erano in relazione sia con gli esseri umani, attraverso il disprezzo nei loro confronti, che con il Divino, con cui anelavano d’incontrarsi.

Non esistono «oggetti in sé» ma solo «oggetti in relazione» faceva notare Gregory Bateson (1979), nel suo Mente e Natura, così come non esistono «soggetti» se non in relazione, come sostiene Jean-Jacques Wittezaele (2004) nel suo L’uomo in relazione. Tutta la moderna epistemologia costruttivista prende le mosse dal concetto che ogni cosa vivente interagisce costantemente con il suo ambiente e con gli altri esseri viventi, nulla può essere davvero isolato. Nemmeno il soggetto di un sofisticato esperimento da laboratorio lo è, poiché entra in relazione con lo sperimentatore e con le tecnologie utilmente messe a punto da altri esseri umani.

La manichea opposizione tra solitudine e relazione è smentita quindi da un’analisi metodologicamente corretta, e sia la ricerca dell’essenza interiore, sia il miglioramento delle proprie prestazioni attraverso un costante esercizio (Nardone, Bartoli, 2019) sono un essere «soli in compagnia» di sé stessi in relazione con il mondo e gli altri. Ciò non ne riduce minimamente l’importanza e l’efficacia; al contrario, ne esalta gli effetti, emancipando da una visione filosofica solipsistica, asettica e sterile la ricerca del mio «io» e delle mie «possibilità». Una ricerca che, analizzata alla luce della logica delle ambivalenze, appare un sublime autoinganno che trasforma la nostra percezione dell’essere soli da negativa in positiva, quando invece il sentirsi soli è comunque sofferto, come abbiamo visto sin qui. Nel compiere un’esperienza solitaria possiamo provare compiacimento o comunque soddisfazione, accettando il sacrificio per raggiungere uno scopo. Migliorarsi richiede sudore, lacrime e talvolta sangue, ma questo sperimentare la sofferenza, se ha uno scopo, rende felici quando quello scopo lo raggiungiamo.

Tutte queste sensazioni sono comunque frutto di un’esperienza individuale, per questo nel viverle si è comunque soli, nel piacere come nel dolore. Il mio agire comunica agli altri e al mondo il mio essere, e gli altri e il mondo mi rispondono, nel gioco senza fine dell’interazione tra le cose viventi. Il paradosso apparente è che in realtà la solitudine assoluta non esiste: chi coltiva sé stesso sa stare molto meglio con gli altri e con il mondo che lo circonda. Seneca scrive che «il saggio basta a sé stesso», ma non perché vuole stare solo, bensì perché grazie a ciò è in grado di rinunciare a tutto ciò che non vale la pena di essere vissuto. Questo gli permette di attorniarsi delle persone a lui più affini e con le quali sviluppare intense quanto costruttive relazioni. Le capacità relazionali si devono costruire per riuscire a stare da soli, e si deve coltivare la capacità di stare soli per avere relazioni migliori con gli altri. Questa non è una contraddizione, ma l’essenziale ambivalenza del nostro esistere: ognuno di noi cammina solo sulla corda tesa, ma l’altro è l’indispensabile barra stabilizzatrice per non cadere rovinosamente.