Conferenza I

Sull’instabilità della (nozione di)

natura

Una mutazione nel rapporto con il mondo – Quattro modi in cui l’ecologia ci fa dare di matto – L’instabilità del rapporto natura/cultura – L’invocazione della natura umana – Il ricorso al “mondo naturale” – Un grande servizio reso dalla pseudo-controversia sul clima – “Andate a dire ai vostri maestri che gli scienziati sono sul piede di guerra!” – Dove si cerca di passare dalla “natura” al mondo – Come affrontare la questione

Non c’è mai tregua, ogni mattina ricomincia tutto da capo. Un giorno, l’innalzamento delle acque; un altro, la sterilità del terreno; la sera, la scomparsa accelerata dei ghiacciai; dal telegiornale delle venti apprendiamo che, tra un crimine di guerra e l’altro, migliaia di specie sono destinate a scomparire prima ancora di essere state adeguatamente classificate; ogni mese, il tasso di CO2 nell’atmosfera è sempre più elevato, ancor più di quello della disoccupazione; ogni anno che passa, ci dicono, è l’anno più caldo mai registrato dalle stazioni meteorologiche; il livello dei mari non fa che innalzarsi; i litorali sono sempre più minacciati dalle tempeste di primavera; quanto all’oceano, a ogni campagna di misurazione risulta sempre più acido. È quel che i giornali definiscono vivere nell’epoca della “crisi ecologica”.

Purtroppo, parlare di “crisi” sarebbe ancora un modo per darsi facili rassicurazioni, per dirsi che “passerà”, che “presto ci lasceremo alle spalle” questa crisi. Se fosse soltanto una crisi! Se solo fosse stata semplicemente una crisi! Secondo gli specialisti, si dovrebbe parlare piuttosto di “mutazione”: eravamo abituati a un mondo; passiamo, mutiamo in un altro. Quanto all’aggettivo “ecologico”, lo utilizziamo troppo spesso, anch’esso, per rinfrancarci, per porci a una certa distanza dai problemi che ci minacciano: “Ah, state parlando di questioni ecologiche, be’, non sono cose che ci riguardano!”. Come è già accaduto, d’altronde, nel secolo scorso, quando si parlava di “ambiente” e si designavano con questo termine gli esseri della natura considerati da lontano, al riparo di una teca di vetro. Ma oggi, siamo tutti noi – dall’interno, nell’intimità delle nostre preziose, piccole esistenze – a essere toccati, coinvolti in prima persona, dicono gli esperti, dai bollettini che ci mettono in guardia su quel che dovremmo mangiare e bere, sul nostro modo di sfruttare i terreni, di spostarci da un luogo all’altro, di vestirci. Di solito, di fronte a notizie sempre più sconfortanti, dovremmo sentire intimamente di essere scivolati da una semplice crisi ecologica a quel che bisognerebbe piuttosto chiamare una profonda mutazione nel nostro rapporto con il mondo.

E, tuttavia, non credo sia questo il caso. Prova ne è che accogliamo tutte queste notizie con straordinaria tranquillità e persino una buona dose di stoicismo… Se si trattasse davvero di una mutazione radicale, saremmo già tutti impegnati a modificare le basi della nostra esistenza da cima a fondo. Avremmo cominciato a cambiare la nostra alimentazione, il nostro habitat, i nostri mezzi di trasporto, le nostre tecniche di coltivazione, in sintesi il nostro modo di produzione. Al suono delle sirene, ci saremmo precipitati fuori dai nostri rifugi a inventare sempre nuove tecnologie all’altezza della minaccia. Gli abitanti dei paesi ricchi sarebbero stati altrettanto ingegnosi come all’epoca delle precedenti guerre e, al pari del XX secolo, avrebbero risolto la questione, in quattro o cinque anni, con una trasformazione massiccia del proprio stile di vita. Grazie alle loro azioni vigorose, la quantità di CO2 rilevata all’osservatorio di Mauna Loa, nelle Hawaii1, avrebbe già iniziato a stabilizzarsi; i terreni ben umidificati brulicherebbero di lombrichi e il mare ricco di plancton sarebbe ridivenuto pescoso; persino i ghiacciai artici avrebbero rallentato forse il loro declino (a meno che, presa una china irreversibile, non siano già transitati da millenni verso un nuovo stato2).

A ogni modo, da una trentina d’anni avremmo già agito. La crisi sarebbe già passata. Guarderemmo indietro all’epoca della “grande guerra ecologica” con la fierezza di chi ha rischiato di soccombere, ma ha saputo ribaltare la situazione a proprio vantaggio, grazie alla prontezza di reazione e alla mobilitazione totale della forza dell’ingegno. Forse staremmo persino già portando i nostri bambini a visitare musei dedicati a questa guerra, nella speranza che rimangano sbalorditi dai nostri progressi, allo stesso modo in cui oggi apprendono con stupore come la guerra del 1940 abbia reso possibile il progetto Manhattan, la messa a punto della penicillina o il drammatico progresso dei radar o del trasporto aereo.

Ma, ecco, ciò che avrebbe potuto essere nient’altro che una crisi passeggera si è trasformato in una profonda alterazione del nostro rapporto con il mondo. L’impressione è che siamo divenuti coloro che avrebbero potuto agire trenta o quarant’anni fa – e che non hanno fatto nulla, o quasi3. Strana situazione, la nostra: abbiamo oltrepassato una serie di limiti, abbiamo superato una guerra totale e non ci siamo accorti pressoché di nulla! Tanto da ritrovarci curvi sotto il peso di un evento gigantesco che si è arrampicato sulle nostre spalle, senza che ce ne rendessimo conto, senza che combattessimo. Immaginate: nascosta dal dilagare di guerre mondiali, rivendicazioni coloniali, minacce nucleari, ci sarebbe stata, nel XX secolo – il “secolo classico della guerra” –, un’altra guerra, anch’essa mondiale, anch’essa totale, anch’essa coloniale, che avremmo vissuto senza viverla, in realtà. Mentre cominciamo ora a interessarci, con disinvolta noncuranza beninteso, alla sorte delle “generazioni future” (come si diceva un tempo), pensate se le generazioni passate si fossero già giocate tutto! Immaginate che sia avvenuto qualcosa che non si staglierebbe davanti a noi come una minaccia a venire, ma piuttosto dietro coloro che sono già nati. Come non sentire su di noi la vergogna di aver reso irreversibile una situazione perché abbiamo semplicemente tirato dritto come sonnambuli mentre l’allarme suonava?

Eppure, gli avvertimenti non sono mancati. Le sirene hanno ululato per tutto questo tempo. La consapevolezza dei disastri ecologici è antica, viva, argomentata, documentata, provata, sin dagli albori di quella che chiamiamo l’“era industriale” o la “civiltà meccanica”. Non possiamo dire che non lo sapevamo4. È soltanto che esistono molti modi di sapere e ignorare allo stesso tempo. Di solito, quando si tratta di prenderci cura di noi stessi, della nostra sopravvivenza, del benessere dei nostri cari, tendiamo piuttosto a intraprendere la strada della sicurezza: al primo accenno di raffreddore dei nostri bambini corriamo a consultare il pediatra; alla minima minaccia alle nostre piante interveniamo con trattamenti insetticidi; al minimo dubbio sulla nostra proprietà stipuliamo un’assicurazione e installiamo telecamere di sorveglianza; per prevenire un’invasione dispieghiamo l’esercito alle frontiere. Il sin troppo celebre principio di precauzione lo applichiamo in abbondanza quando si tratta di proteggere quel che ci circonda o i nostri beni, anche se non siamo certi della diagnosi e gli esperti continuano a cavillare sulla reale portata dei pericoli5. Eppure, per questa crisi globale nessuno invoca il suddetto principio per metterlo coraggiosamente in atto. Stavolta, la vecchissima umanità, prudente, pedante, che di solito avanza solo a tastoni – picchiettando ogni ostacolo come un cieco col suo bastone bianco, calibrando il passo a ogni parvenza di rischio, ritraendosi non appena avverta una resistenza e avanzando spedita allo schiudersi dell’orizzonte, prima di esitare ancora una volta dinanzi alla comparsa di un nuovo ostacolo –, questa umanità è rimasta impassibile. Nessuna delle sue antiche virtù rurali, borghesi, artigiane, proletarie, politiche sembra essere entrata qui in gioco. Le sirene hanno suonato, ma sono state disattivate a una a una. Abbiamo aperto gli occhi, abbiamo visto, abbiamo saputo, abbiamo tirato dritto tenendo gli occhi ben serrati6! Se ci stupiamo, leggendo I sonnambuli7 di Christopher Clark, di vedere l’Europa precipitare, nell’agosto 1914, nella Grande guerra con cognizione di causa, come non sbalordirci nell’apprendere retrospettivamente con quale conoscenza esatta delle cause e degli effetti l’Europa (e tutti coloro che da allora l’hanno seguita) è precipitata in quest’altra Grande guerra che, apprendiamo ora meravigliati, avrebbe già avuto luogo – e che abbiamo probabilmente perso?

*

“Un’alterazione del rapporto col mondo” è semplicemente un’espressione scientifica per indicare la follia. Non riusciremo a comprendere nulla dei mutamenti ecologici se non misuriamo fino a che punto atterriscano davvero ognuno di noi. Anche se hanno molti modi per farci uscire di senno!

Una parte della gente, degli intellettuali, dei giornalisti, coadiuvati talvolta da esperti, ha scelto di immergersi a poco a poco in un mondo parallelo, in cui non c’è più alcuna natura agitata o minaccia reale. Se costoro mantengono la calma è perché sono sicuri che i dati degli scienziati siano stati manipolati da forze oscure, in ogni caso sarebbero stati gonfiati a tal punto che urge resistere coraggiosamente ai pareri di coloro che definiscono “catastrofisti” e imparare, come sono soliti dire, a “non perdere la testa” e continuare a vivere come si è fatto finora, senza farsi troppi problemi. Questa follia della negazione assume talvolta la forma del fanatismo: è il caso dei cosiddetti “clima-scettici” e talvolta addirittura “clima-negazionisti”: adepti, in misura diversa, di una teoria del complotto, vedono nella questione ecologica – al pari di molti funzionari eletti americani – un modo indiretto di imporre il socialismo negli Stati Uniti8! Questo punto di vista è, tuttavia, molto più diffuso nel mondo intero nella forma di una dolce follia che potremmo qualificare come quietista, in riferimento alla tradizione religiosa in cui i fedeli si rimettevano a Dio per la loro salvezza. I clima-quietisti, analogamente ai clima-scettici, vivono in un mondo parallelo, ma, poiché hanno disinnescato tutti gli allarmi, nessuna sirena stridula li costringe a sollevarsi dal morbido cuscino del dubbio: “Staremo a vedere. Il clima è sempre variato. L’umanità ce l’ha sempre fatta. Abbiamo ben altre cose di cui preoccuparci. L’importante è attendere e soprattutto non perdere la testa”. Diagnosi bizzarra: questi sono pazzi a furia di restar calmi! C’è persino chi, negli interventi alle assemblee politiche, non esita ad appellarsi al patto, citato nella Genesi, con cui Dio s’impegna davanti a Noè a non mandare più altri diluvi: “Io non maledirò più la terra a cagione dell’uomo, poiché i disegni del cuor dell’uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza; e non colpirò più ogni cosa vivente, come ho fatto” (Gn 8,219). Con una garanzia così solida, in effetti, sarebbe un errore preoccuparsi!

Altri, fortunatamente meno numerosi, hanno sì sentito squillare le sirene, ma si sono fatti prendere dal panico e hanno reagito piombando in un’altra frenesia. “Poiché le minacce sono così gravi e le trasformazioni che abbiamo causato al pianeta così radicali, allora”, propongono, “prendiamo di petto l’intero sistema terrestre, considerato come una vasta macchina che ha smesso di funzionare correttamente solo perché non l’abbiamo controllata a sufficienza”. Ed eccoli qua, colti da una nuova brama di dominio totale su una natura sempre concepita come recalcitrante e selvaggia. In questo grande delirio che chiamano umilmente geoingegneria, è la Terra intera che intendono abbracciare10. Per guarire dagli incubi del passato, propongono di aumentare ulteriormente la dose di megalomania necessaria alla sopravvivenza in questa clinica per pazienti dai nervi fragili che è divenuto il mondo. La modernizzazione ci ha condotti a un punto morto? E allora continuiamo a essere ancora più risolutamente moderni! Se è necessario scuotere i primi, i clima-scettici, per risvegliarli dal sonno in cui sono piombati, per questi altri ci vorrebbe una camicia di forza per impedire che facciano troppe sciocchezze.

Come stilare poi l’elenco di tutte le sfumature di depressione che colpiscono quelli, assai più numerosi, che osservano con estrema attenzione le repentine trasformazioni della Terra e hanno convenuto di non potere né ignorarle, purtroppo, né porvi rimedio con alcuna misura radicale? Sofferenza, tristezza, malinconia, nevrastenia? Sì, manca loro il coraggio, hanno un groppo alla gola, a malapena riescono ancora a leggere un giornale; non escono dal loro torpore se non con un accesso di rabbia nel vedere gli altri avanzare in modo ancor più folle. Ma, una volta passati questi attacchi d’ira, finiscono prostrati sotto dosi massicce di antidepressivi.

I più folli sono ancora quelli che hanno l’aria di credere che possono comunque fare qualcosa, che non è ancora troppo tardi, che le regole dell’azione collettiva, anche in questo caso, funzioneranno sicuramente, che bisogna essere capaci di agire razionalmente, con cognizione di causa, persino dinanzi a minacce così gravi, nel rispetto del quadro delle istituzioni esistenti11. Ma questi sono probabilmente bipolari, pieni di energia nella fase maniacale prima del crollo che risveglierà in loro il terribile impulso a gettarsi dalla finestra – o a lanciarvi i loro avversari.

C’è ancora qualcuno in grado di sfuggire a questi sintomi? Sì, ma non crediate nemmeno per un istante che siano sani di mente! Si tratta con ogni probabilità di artisti, eremiti, giardinieri, esploratori, attivisti o naturalisti, che cercano in un isolamento pressoché totale altri mezzi per resistere all’angoscia: esperados, per utilizzare la spiritosa etichetta di Romain Gary12 (a meno che non siano come me e riescano a sbarazzarsi della loro angoscia solo perché hanno trovato mezzi astuti per inocularla negli altri!).

Non c’è dubbio, l’ecologia fa dare di matto: è da qui che bisogna ripartire. Non con l’idea di trovare una cura, giusto per imparare a sopravvivere senza lasciarsi trascinare dalla negazione, dalla hybris, dalla depressione, dall’auspicio di una soluzione ragionevole o dalla fuga nel deserto. Non si guarisce dalla condizione di appartenenza al mondo. Ma, a forza di cure, si può guarire dalla convinzione che noi non gli apparteniamo, che l’essenziale risiede altrove, che quel che accade al mondo non ci riguardi. Sono finiti i tempi in cui potevamo sperare di “cavarcela”. Siamo davvero, come si suol dire, “in un tunnel”, salvo che “non ne vedremo la luce in fondo”. Su questi temi la speranza è cattiva consigliera, poiché non siamo in una crisi. Non possiamo dire: “Anche stavolta passerà”. Dovremo farci l’abitudine. È definitivo.

Il nostro imperativo è dunque scoprire un percorso di cure – ma senza la pretesa, peraltro, di guarire in fretta. In questo senso, non sarebbe impossibile progredire, ma si tratterebbe di un progresso alla rovescia. Si deve infatti ripensare l’idea di progresso, retrogredire, scoprire un altro modo di sentire lo scorrere del tempo. Invece di parlare di speranza, bisognerebbe esplorare un modo sufficientemente sottile di di-sperare; il che non significa “disperarsi”, ma piuttosto non confidare nella sola speranza come modo di interagire col tempo che passa13. La speranza di non fare più affidamento sulla speranza? Ammettiamolo, non sembra molto incoraggiante.

Se non possiamo sperare di guarire definitivamente, potremmo almeno scommettere sul minore dei mali. Dopo tutto, è pur sempre una forma di cura il “convivere con i propri mali” o, più semplicemente, il “vivere meglio”. Se l’ecologia ci fa ammattire è perché in effetti è un’alterazione dell’alterazione dei rapporti con il mondo. In questo senso, è al contempo una nuova follia e un nuovo modo di lottare contro le follie precedenti! Non c’è altra soluzione per curarsi senza sperare di guarire: bisogna andare a fondo nella situazione di derelizione in cui ci troviamo tutti, quali che siano le sfumature che assumono le nostre angosce14.

*

L’espressione stessa “rapporto con il mondo” dimostra quanto siamo, per così dire, alienati. Presentiamo spesso la crisi ecologica come la scoperta eternamente rinnovata che “l’uomo appartiene alla natura”. Espressione apparentemente semplice ma di fatto molto oscura (e non soltanto perché con “uomo” si intenda evidentemente anche “la donna”). Stiamo parlando di umani che avrebbero finalmente capito di fare parte di un “mondo naturale” a cui devono imparare a conformarsi? Sembra che il problema nasca piuttosto dalla parola “appartenenza”. Nella tradizione occidentale, in effetti, la maggior parte delle definizioni dell’umano enfatizza il grado di distinzione dalla natura. Questo è quel che si intende, più spesso, con la nozione di “cultura”, di “società” o di “civiltà”. Di conseguenza, ogni volta che tentiamo di “avvicinare l’uomo alla natura”, siamo ostacolati dall’obiezione che l’essere umano è prima di tutto, o è anche, un essere culturale che deve sfuggire o, in ogni caso, distinguersi dalla natura15. E quindi non potremo mai dire troppo brutalmente che “appartiene alla natura”. Del resto, se fosse veramente “naturale” e soltanto “naturale”, non lo considereremmo affatto un essere umano ma un semplice “oggetto materiale” o un “puro animale” (per utilizzare espressioni ancora più ambigue).

Comprendiamo quindi perché ogni definizione della crisi ecologica come “ritorno dell’uomo alla natura” scateni immediatamente una sorta di panico, dal momento che non sappiamo mai se ci sarà richiesto di tornare all’animalità bruta o di riprendere il movimento profondo dell’esistenza umana. – “Ma non sono un essere naturale! Sono prima di tutto un essere culturale.” – “Peccato che, com’è ovvio, in realtà sei prima di tutto un essere naturale, come puoi dimenticarlo?” Ce n’è abbastanza da diventare matti, in effetti. Senza parlare del “ritorno alla natura” inteso come “ritorno all’età della pietra”, con il suo patetico sistema di illuminazione che è una delle argomentazioni addotte da ogni modernista un po’ scorbutico quando incontra un ecologista di un certo livello: “Se vi prestassimo ascolto, vivremmo ancora a lume di candela!”.

La difficoltà risiede nell’espressione stessa di “rapporto con il mondo” che presuppone due tipi di domini, quello della natura e quello della cultura, domini insieme distinti e impossibili da separare completamente. Non tentate di definire soltanto la natura, poiché vi ritroverete a dovere definire anche il termine “cultura” (l’uomo è colui che sfugge alla natura: un po’, molto, appassionatamente); non tentate di definire soltanto la “cultura”, poiché immediatamente dovrete definire anche il termine “natura” (l’uomo è colui che non può “totalmente sfuggire” ai vincoli della natura). Il che significa che non abbiamo a che fare con dei domini ma piuttosto con un unico concetto diviso in due parti che risultano legate, se così si può dire, da un elastico resistente. Nella tradizione occidentale non si può mai parlare dell’una senza parlare dell’altra: non c’è altra natura che questa definizione della cultura e altra cultura che questa definizione della natura. Sono nate insieme, inseparabili come gemelli siamesi che si fanno le coccole o si picchiano senza smettere di condividere lo stesso corpo16.

Poiché questo argomento è essenziale per quel che segue, ma sempre difficile da cogliere, ho bisogno di tornarvi a più riprese. Ricorderete sicuramente l’epoca non così remota – prima della rivoluzione femminista – in cui si utilizzava la parola “uomo” quando si intendeva parlare di chiunque, in modo indifferenziato e piuttosto sciatto. Per contro, quando si adoperava il termine “donna”, si trattava necessariamente di un vocabolo specifico che non poteva designare altro se non quel che allora chiamavamo il “sesso debole” o il “secondo sesso”. Nel linguaggio degli antropologi ciò significa che il termine “uomo” è una categoria non marcata: non pone alcun problema e non attira l’attenzione. È quando si utilizza la parola “donna” che l’attenzione è richiamata su un tratto specifico, ovvero appunto il suo sesso, ed è questo tratto che ne fa la categoria marcata che si distacca quindi dalla categoria non marcata che le servirà da sfondo. Di qui gli sforzi per sostituire “uomo” con “umano”, e far sì che questo termine comune alle due metà della stessa umanità stia a significare al contempo la donna e l’uomo – ciascuno con il proprio sesso o, in ogni caso, il proprio genere che li distingue entrambi, per così dire, allo stesso modo17.

Bene, faremo progressi in questo senso se riusciremo a ricreare esattamente lo stesso “slittamento” con la coppia natura/cultura, in modo che “natura” cessi di suonare come una categoria non marcata (le due coppie sono peraltro storicamente collegate, ma all’inverso, poiché è il termine “donna” a essere spesso accostato alla natura e “uomo” alla cultura18). Vorrei quindi dar vita a un luogo – per il momento puramente concettuale, ma che cercheremo più tardi di istituire19 – che consenta di definire e la cultura e la natura come categorie ugualmente marcate. Se ricordate gli espedienti meravigliosamente ingegnosi adottati per evitare l’uso sessista del linguaggio, capite bene che sarebbe altrettanto utile avere un equivalente per questo legame fra natura e cultura. Purtroppo, poiché non esiste alcun termine riconosciuto che ricopra lo stesso ruolo di “umano”, vi propongo, per ottenere gli stessi effetti di regolazione dell’attenzione, di utilizzare la convenzione tipografica Natura/Cultura. Eviteremo quindi di fare della natura un’evidenza universale contro cui si staglierebbe la categoria marcata della cultura, allo stesso modo in cui l’uso di “egli/ella” fa sì che il sesso maschile non venga preso per universale20.

Facciamo un altro confronto, preso in prestito stavolta dalla storia dell’arte, confronto che è ancora più direttamente collegato alla nostra percezione della natura. Tutti noi sappiamo quanto sia curiosa la consuetudine della pittura occidentale, a partire dal XV secolo, di organizzare lo sguardo dello spettatore, sì da fungere da controparte di uno spettacolo di oggetti o paesaggi21. Lo spettatore non deve soltanto tenersi a una certa distanza da quel che guarda, ma ciò che vede deve essere organizzato, preparato, allestito, montato, allineato per essere reso perfettamente visibile. Fra i due si situa il piano del quadro che occupa il punto centrale fra l’oggetto e il soggetto. Gli storici hanno riflettuto a lungo sulla stranezza di questo regime scopico e della posizione conferita al soggetto che guarda22. Ma non si presta mai sufficiente attenzione alla stranezza simmetrica che dà all’oggetto il ruolo assai curioso di essere lì solo per essere visto da un soggetto. Chiunque stia guardando, per esempio, una natura morta – l’espressione stessa è significativa – è interamente programmato per divenire il soggetto di questo tipo di oggetti, laddove questi oggetti – per esempio, ostriche, limoni, capponi, calici, grappoli d’uva dorati stesi sul drappo di una tovaglia bianca – non rivestono più alcun altro ruolo se non quello di essere presentati alla vista di questo tipo specifico di sguardo.

Capiamo bene in questo caso quanto assurdo sarebbe scambiare il soggetto che guarda per una bizzarria storica, considerando invece ciò che osserva – una natura morta! – come qualcosa di naturale o, per così dire, di evidente. Non possiamo separarli o criticarli separatamente. Quel che è stato inventato dalla pittura occidentale è una coppia in cui entrambi i membri sono egualmente bizzarri, per non dire esotici, e di cui non v’è traccia in nessun’altra civiltà: l’oggetto per questo soggetto; il soggetto per questo oggetto. Ecco quindi la prova dell’esistenza di un operatore, di un’operazione, che ripartisce oggetto e soggetto, esattamente allo stesso modo in cui esiste un concetto comune che distribuisce i ruoli rispettivi del binomio Natura/Cultura, occupando la stessa posizione che il termine “umano” ricopre rispetto alle categorie marcate uomo/donna.

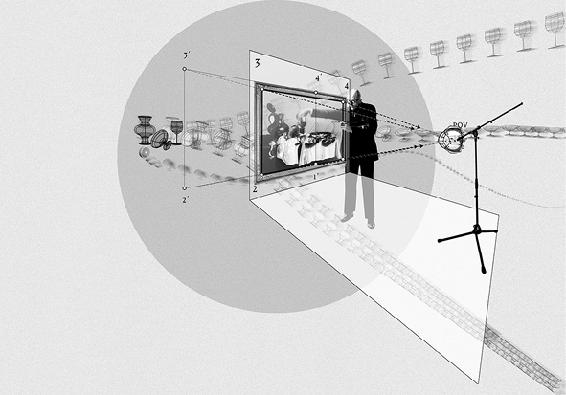

Figura 1.1 © Samuel Garcia

Perez

Per rendere meno astratta la presenza di questo operatore, ho chiesto a un artista di disegnarla23. Ha scelto di far occupare a un architetto – in questo caso Le Corbusier! – la posizione, ovviamente virtuale, di qualcuno che sia scivolato nel piano del quadro simulando, simmetricamente, le due posizioni, così poco naturali sia l’una che l’altra, di oggetto e soggetto. Il ruolo di spettatore che starebbe contemplando un dipinto in stile occidentale è così inverosimile che l’artista l’ha raffigurato sotto forma di un treppiede a cui è appeso un enorme occhio unico24! Tuttavia, non si presta mai sufficiente attenzione al fatto che l’oggetto che funge da controparte a questo occhio è altrettanto implausibile. Per approntare una natura morta bisogna, in un certo senso, ucciderla preventivamente o almeno interromperne il movimento – da qui, le linee che tracciano la traiettoria di un oggetto di cui l’allestitore [agenceur] non coglie che un momento attraverso quel che chiamiamo, in maniera piuttosto appropriata, “fermo immagine” o, meglio, fermo per l’immagine25. Si potrebbe dire, con una leggera iperbole, che, prima di questa procedura, non vi erano oggetti nel mondo più di quanto non vi fossero persone, davanti alla macchina fotografica, che sorridevano stupidamente dicendo cheese!

Questo schema aiuta, spero, a comprendere perché non avrebbe senso volere “riconciliare” o “superare” il soggetto e l’oggetto senza tenere in considerazione l’operatore, rappresentato qui dall’architetto-allestitore, che ha distribuito i ruoli a questi strani personaggi, di cui gli uni ricopriranno il ruolo della natura – per un soggetto – e gli altri quello della coscienza – di questo oggetto. L’esempio è tanto più illuminante in quanto è in parte dalla pittura – soprattutto la pittura di paesaggio – che traiamo il fondamento delle nostre concezioni della natura. L’allestitore esiste per davvero: è un pittore. Quando si dice che gli occidentali sono “naturalisti”, si intende dire che sono appassionati di paesaggi dipinti e che Cartesio immaginava il mondo come proiettato sulla tela di una natura morta di cui Dio sarebbe l’allestitore26.

Nel sottolineare quest’opera di ripartizione, comprendiamo che l’espressione “appartenere alla natura” ha poco senso, poiché la natura è solo un elemento di un complesso di almeno tre termini: il secondo – la cultura – le fa da controparte e il terzo ripartisce i tratti fra i primi due. In questo senso, la natura non esiste (come dominio), ma soltanto come la metà di una coppia definita da un concetto unico. Bisogna quindi considerare l’opposizione Natura/Cultura come il focus della nostra attenzione e soprattutto la risorsa che ci consentirebbe di superare le nostre difficoltà27. Per tenere a mente questo punto, adottiamo la sana abitudine di racchiudere con cura la “natura” fra virgolette protettive, per ricordarci che si tratta di un codice comune alle due categorie (per parlare di esseri, entità, molteplicità, agenti che si cercava un tempo di far rientrare nella cosiddetta “natura”, avremo bisogno, di conseguenza, di un altro termine – che introdurrò verso la fine della conferenza, a p. 59).

Se l’ecologia scatena reazioni di panico, ora lo capiamo bene, è perché costringe a subire la violenza dell’instabilità di questo concetto, visto come l’insuperabile opposizione di due domini che esisterebbero per davvero nel mondo reale. Soprattutto, non cercate di volgervi “verso la natura”. Potreste anche provare ad attraversare il piano del quadro per andare a mangiare le ostriche che luccicano sul tavolo della natura morta. Qualunque cosa facciate, sarete in trappola, perché non saprete mai se state designando i domini o il concetto. E andrà ancora peggio se pensate di poter “riconciliare” la natura e la cultura, o “superare” l’opposizione instaurando rapporti “pacifici” fra le due28. Malgrado il titolo di un libro giustamente celebre, non possiamo andare “oltre natura e cultura29”.

Ma forse non è del tutto impossibile scavare al di sotto. Se abbiamo a che fare, in effetti, con un unico concetto composto di due parti, è la prova che queste sono tenute insieme da un nucleo comune che distribuisce le differenze fra le due. Se soltanto potessimo accostarci a questo nucleo, questo differenziale, questo dispositivo, questo allestitore, potremmo immaginare come aggirarlo. A partire da una lingua che utilizza l’opposizione, diverremmo capaci di tradurre quel che vogliamo dire in un’altra lingua che non l’adopera. Ciò permetterà di curare la nostra follia – inoculandone al contempo, com’è ovvio, un’altra, non mi faccio illusioni in merito.

*

Ora, cominciamo a individuare questo nucleo comune non appena ci interessiamo a espressioni come “agire in conformità con la propria natura” o, ancora, nell’espressione classica “vivere in accordo alla propria vera natura”. Non è difficile qui rilevare la dimensione normativa di una tale espressione, giacché pretende di orientare l’intera esistenza secondo un modello di vita che obbliga a scegliere fra modi falsi e veri di essere al mondo. In questo caso, il potere normativo che ci si aspetterebbe piuttosto di trovare sul versante “cultura” o “società” risulta essere chiaramente imputato, al contrario, al lato “natura” di questo duplice concetto. La curiosa imputazione è più evidente quando mobilitiamo il tema della “natura umana” che bisognerebbe “imparare a rispettare” o contro cui, al contrario, bisognerebbe “imparare a lottare”.

Quando invochiamo il “diritto naturale” stiamo esprimendo ancora più direttamente l’idea che la “natura” possa essere concepita come un insieme di regole quasi giuridiche. In questo caso, in modo assai bizzarro, l’aggettivo “naturale” diviene sinonimo di “morale”, “legale” e “rispettabile”. Ma, di certo, senza che si possa mai stabilizzarne il senso né rispettarne l’ingiunzione. Non appena un’autorità qualsiasi lancerà una campagna per impedire che siano commessi atti cosiddetti “contro natura”, ne scaturiranno immediatamente proteste: in nome di cosa osate decidere quali norme di comportamento siano “naturali” e quali “contro natura”? Poiché da molto tempo la morale è oggetto di dispute feroci nelle nostre società, ogni tentativo di stabilire un giudizio etico a partire dall’invocazione della natura apparirà come il travestimento a malapena velato di una ideologia. L’indignazione che suscitano queste invocazioni prova a sufficienza che la “natura”, fra virgolette, non è in grado di invocare la natura, senza virgolette, per porre fine a una controversia morale.

In altre parole, su questi temi, come sulla questione dei prodotti “bio” o degli yogurt “100% naturali”, ciascuno di noi è con buona probabilità costruttivista – per non dire relativista. Non appena affermiamo che un prodotto è “naturale”, realizziamo chiaramente, nella peggiore delle ipotesi, che stanno cercando di fregarci e, nella migliore, che abbiamo scoperto un altro modo di essere “artificiale”. Quel che era possibile per Aristotele non lo è più oggi: la natura non può unificare la polis. Siamo giunti al punto in cui la connotazione morale del concetto di “natura” è così chiaramente capovolta che la prima reazione di qualsiasi tradizione critica consiste nel combattere la naturalizzazione. Basta dire che una posizione è stata “naturalizzata” per trarre immediatamente la conclusione che ci conviene combatterla, storicizzarla o, almeno, contestualizzarla. In effetti, non appena uno stato di fatto si “naturalizza” o si “essenzializza”, diventa quasi inevitabilmente la formulazione di uno stato di diritto. Cosicché, in pratica, è come se il senso comune avesse fuso le formule de facto e de jure.

Tutti comprendono che, se l’ecologia consistesse nel ritorno a questa sorta di appello alla natura e alle sue leggi, non riusciremmo a intenderci l’un l’altro per molto tempo. Nelle società pluraliste di oggi, “naturale” non è un aggettivo più semplice da qualificare di “morale”, “legale” o “rispettabile”. Ecco quindi un insieme di casi in cui il tema Natura/Cultura appare in piena luce come una distribuzione di ruoli, funzioni e argomenti che non si possono ridurre a una delle sue due componenti, malgrado le pretese di coloro che l’impiegano. Più parlate di “restare nei limiti del naturale” e meno otterrete il consenso generale30.

*

La situazione è completamente diversa per l’altra famiglia di nozioni che associamo alla “natura” nell’espressione “mondo naturale”. In questo caso, sembra che si possa in realtà distinguere le due parti dello stesso tema e raggiungere un accordo. O, perlomeno, lo credevamo prima delle crisi ecologiche e, più precisamente, prima che il Nuovo regime climatico rendesse l’invocazione della “natura” altrettanto controversa di quella del diritto naturale.

E tuttavia, a prima vista, la situazione dovrebbe essere assai diversa perché il “mondo naturale”, tutti sembrano essere d’accordo, non può dettare agli umani cosa fare. Fra l’essere e il dover essere deve dunque esistere un abisso che non può essere attraversato? È in effetti la posizione predefinita dell’epistemologia ordinaria che viene adottata allorquando si asserisce di “rivolgersi alla natura così com’è”. Sono finite le ideologie: gli stati di fatto parlano “da sé” e si devono prendere mille precauzioni per non trarvi alcuna conclusione morale. Nessuna prescrizione deve emergere dalla loro descrizione. Nessuna passione deve aggiungersi all’esposizione spassionata di semplici connessioni di causa-effetto. L’uso della famosissima “neutralità assiologica” è qui d’obbligo. Contrariamente al caso precedente, il “naturale” non definisce dunque ciò che è giusto31, ma solamente ciò che “è giusto qui, niente di più”.

Certo, è sufficiente un minuto di riflessione per rendersi conto che la distanza fra i due significati della parola “giusto” è piuttosto sottile, e che la posizione di base è molto precaria. Ogni volta che, in qualsiasi discussione, si inizia a invocare il “mondo naturale”, la dimensione normativa rimarrà presente ma in una forma più contorta, poiché l’ingiunzione principale imporrà appunto che questo “mondo naturale” non avrà una lezione morale da impartire o non dovrà consentire di trarne alcuna, quale che sia. Ecco un requisito morale assai potente: il requisito in base al quale bisognerebbe astenersi del tutto dalla morale se si vuole valutare a pieno la realtà di quel che è32! Tanto varrebbe negare al signor Spock e ai Vulcaniani qualsiasi senso del bene e del male! Quanto al “niente di più”, sembra che non resisterà a lungo! Al contrario, possiamo elencare un’infinita sequela di argomentazioni nel tentativo di delineare l’incontestabile necessità di ciò che va contro le incertezze confuse di ciò che deve essere.

Tanto più che la semplice descrizione è accompagnata da un insieme estremamente cogente di ingiunzioni: “si deve” imparare a rispettare i fatti bruti; non “si devono” trarre conclusioni affrettate né sul modo in cui sono ordinati né sulle lezioni che bisogna trarre da questi; in particolare, i fatti “devono” essere conosciuti innanzitutto “in modo oggettivo” e, quando si impongono, “deve essere” in modo incontestato e non controverso. Si tratta di doveri imposti da qualcosa che si suppone sia “giusto qui, niente di più”. Tale è in effetti il paradosso dell’invocazione della “natura”: una formidabile carica prescrittiva veicolata da quel che non dovrebbe possedere dimensione prescrittiva33.

L’instabilità di questa dimensione normativa di secondo grado è di consueto sintetizzata nella seguente espressione: “[Bisogna rispettare] le leggi della natura [che] si impongono a tutti [qualsiasi cosa si faccia e qualsiasi cosa si pensi]”. Se l’espressione fosse davvero sufficiente e compiuta in sé, non sarebbero necessari i segmenti di frase tra parentesi quadre: non faremmo altro che constatare quel che si impone. E tuttavia l’ingiunzione normativa è di fatto sottintesa perché, in pratica, è sempre per coloro che rischiano di non rispettare le leggi che bisogna costantemente richiamarla. Questa situazione di interlocuzione, più spesso di disputa, talvolta di polemica, si verifica ogni volta che si utilizza l’esistenza non morale del “mondo naturale” per criticare una scelta culturale o un comportamento umano. Improvvisamente, l’esistenza pura e bruta dei fatti indiscutibili penetra nella discussione per porvi fine, ricoprendo dunque a pieno il ruolo normativo che questi fatti non avrebbero dovuto avere – il ruolo di arbitro incontestato che deriva loro, appunto, dalla propria esistenza “puramente naturale”.

Poiché questa semplice esistenza è in pieno contrasto con i desideri, i bisogni, gli ideali, le fantasie degli umani, ogni volta che insistiamo sui fatti mettiamo in luce un valore eminente al quale confessiamo di tenere più di tutti gli altri: “Rispettate ciò che semplicemente è, che lo vogliate o meno!”. L’allusione alla volontà arbitraria degli umani a cui ci “si deve” sapere opporre fa riacquistare vigore alla carica normativa che era stata inizialmente rimossa. Quando le questioni di morale, che creano sempre divisioni, saranno accantonate, si perverrà finalmente a un accordo: “E dovrete farlo, che lo vogliate o meno!”. Non sto offrendo altro qui che un commento filosofico al gesto virile di chi picchia i pugni sul tavolo per porre fine a una discussione34.

Mai l’invocazione della natura si accontenta di definire una legge morale, serve anche in ogni caso a richiamare all’ordine coloro che se ne discostano. Nella nozione di “natura” c’è dunque sempre, inevitabilmente, una dimensione polemica. L’esigenza di attenersi ai fatti è normativa alla seconda potenza. Non paga di introdurre il valore morale supremo, pretende per giunta di realizzare l’ideale politico per eccellenza: l’accordo delle menti a dispetto dei disaccordi sulle questioni morali35. Difficile, lo capiamo, non vedere di nuovo all’orizzonte il contrasto fra le due parti del concetto Natura/Cultura. Le due facce del concetto che cerchiamo di aggirare sono quindi di fatto presenti allo stesso tempo, esattamente come nelle interminabili querelle, di volta in volta rinnovate, sulla forza del “diritto naturale”. Malgrado le apparenze, l’invocazione del “mondo naturale” offre una carica prescrittiva ancora più forte di quella del caso precedente. A ogni modo, sono proprio gli atti “contro natura” che cerchiamo di rilevare ma, non appena qualcuno sosterrà di averli trovati, l’accusa di “naturalizzare” un semplice stato di fatto in stato di diritto obbligherà la critica a passare all’azione. De facto, in pratica, lo avvertiamo palesemente, è sempre, anche in questo caso, de jure.

*

Stranamente, coloro che se ne sono resi conto per primi non sono gli ecologisti, ma i loro più acerrimi nemici. In effetti, senza l’immenso lavoro di scardinamento da parte dei clima-scettici nei confronti delle scienze del sistema Terra, mai si sarebbe potuto cogliere fino a che punto l’invocazione del “mondo naturale” avesse cessato di essere stabile. Grazie a questa falsa disputa, un argomento che era rimasto confinato a semplice scoperta di un esiguo numero di storici delle scienze diviene ora visibile in pieno giorno36.

Dagli anni Novanta del secolo scorso, come sappiamo, potenti gruppi di pressione si sono mobilitati per mettere in dubbio i “fatti” (un miscuglio di modelli e misure sempre più complesso e, allo stesso tempo, sempre più robusto) che cominciavano a guadagnare consenso nelle comunità di ricerca sull’origine umana dei mutamenti climatici37. Malgrado la distinzione di fatti e valori così cara ai filosofi come agli eticisti, i dirigenti di grandi aziende nell’occhio del ciclone hanno subito fiutato la posta in gioco. Hanno capito che, se i fatti fossero resi noti – le emissioni di CO2 sarebbero le principali responsabili dei cambiamenti climatici –, i politici, assillati dalle preoccupazioni della gente, richiederebbero immediatamente di adottare delle misure di intervento. Dobbiamo all’astuto Frank Luntz, psicosociologo e retore ineguagliabile, celebre inventore dell’espressione “cambiamento climatico” al posto di “riscaldamento globale38”, la migliore formulazione di questa filosofia profonda: la descrizione dei fatti è così pericolosamente prossima alla prescrizione di una politica che, per arrestare la messa in discussione dello stile di vita industriale, sono i fatti a dover essere messi in dubbio.

La maggior parte degli scienziati crede che il riscaldamento globale sia causato perlopiù da sostanze inquinanti di origine umana che richiedono una stretta regolamentazione. Lo stratega repubblicano M. Luntz sembra essere d’accordo quando dice: “Il dibattito scientifico ci sta sbarrando ogni via di uscita”. E, tuttavia, il suo consiglio è di fare come se le prove non fossero definitive: “Se la gente è portata a credere che le questioni scientifiche sono risolte”, scrive, “le loro opinioni sul riscaldamento globale si modificheranno alla stessa maniera. Di conseguenza, dovete continuare a fare dell’assenza di certezza scientifica l’argomentazione principale”.39

La carica prescrittiva delle certezze scientifiche è talmente forte che sono queste innanzitutto che bisogna affrontare40. Di qui lo sviluppo della pseudo-controversia che è riuscita, in modo così straordinario, a convincere gran parte dell’opinione pubblica che la scienza del clima resta del tutto incerta, i climatologi sono solo una delle tante lobby, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) un tentativo di dominare il pianeta da parte di scienziati pazzi, la chimica dell’alta atmosfera un complotto “contro l’American way of life”, l’ecologia un attacco al diritto inalienabile dell’umanità a modernizzarsi41. E tutto questo senza riuscire a scuotere il consenso degli specialisti, ogni anno sempre più fermamente convalidato42.

Seppur si fosse unanimemente concordi sul fatto che la CO2 e quindi il carbone, così come il petrolio, siano la causa del mutamento climatico, industriali e finanzieri hanno comunque compreso alla perfezione che la descrizione dei fatti non potrà mai più essere tenuta alla larga dalle loro implicazioni morali – e dalla conseguente messa in atto di una politica. L’imputazione di una responsabilità richiede una risposta – in particolar modo, com’è ovvio, quando la causa è “umana43”. Se industriali e finanzieri non si batteranno strenuamente, lo stato di fatto diverrà l’equivalente di uno stato di diritto. Descrivere è sempre non soltanto informare, ma anche allarmare, smuovere, mettere in moto, richiamare all’azione, forse persino suonare la campana a morto. È risaputo, certo, ma è ancora necessario mostrarlo alla luce del sole.

Dinanzi all’enormità della prima minaccia climatica (quella che emerge dal lavoro dei ricercatori), gruppi di pressione si sono mobilitati per rispondere alla minaccia, a loro avviso ancora più grande, che derivava in linea diretta dalla prima: la gente li avrebbe ritenuti responsabili e, di conseguenza, costretti a una profonda trasformazione dell’ambiente regolamentare. Inutile dire che, dinanzi a una tale urgenza, l’epistemologia ordinaria ha poco peso. Non intimidirete i potenti picchiando i pugni sul tavolo, inutile dire loro: “I fatti sono questi, cari CEO, che lo vogliate o meno!”. La “neutralità assiologica” andrà in pezzi. I lobbisti hanno messo in moto un’intera panoplia di comunicatori, esperti stipendiati e persino accademici al di sopra di ogni sospetto, per indurre la gente a desiderare tutt’altra cosa, sulla base di fatti completamente diversi. Come ha scritto uno di loro, il carbone è “innocente” e deve essere ripulito del tutto da ogni accusa e da ogni responsabilità44. Non vi è alcun dubbio: altri non-fatti porteranno ad altre non-politiche!

Possiamo cogliere tutta la perversità delle invocazioni allo “stato del mondo naturale” là dove il contrattacco ha potuto funzionare solo perché la posizione predefinita, quella dell’epistemologia ordinaria, continuava a sembrare di buon senso a tutti: alla gente comune, ai politici e soprattutto, ecco la cosa più sorprendente, agli specialisti del clima, coloro che erano così violentemente e ingiustamente attaccati perché, secondo i loro avversari, avevano oltrepassato la linea gialla fra scienza e morale. In effetti, se i lobbisti avessero detto: “Non crediamo a questi fatti; non fanno per noi; comportano sacrifici che non vogliamo fare; o, come ha detto il presidente Bush: ‘Il nostro stile di vita non è negoziabile45’”, qui sarebbero cascati gli asini. Nessuno può permettersi in effetti di dire del “mondo naturale” che non lo “vuole”. Si presume che i fatti siano, per così dire, “ostinati”, è il loro modo di prescrivere. Non possiamo negoziarli né adattarli alle nostre esigenze.

I clima-scettici hanno dunque avuto l’astuzia di rivoltare l’epistemologia ordinaria contro i loro avversari; si sono limitati ai soli fatti affermando con calma: “I fatti non esistono, che lo vogliate o meno”. E hanno iniziato a battere i pugni con forza sul tavolo. La trappola è pronta: mentre gli uni, i potenti, fanno il doppio gioco – riconoscendo perfettamente la carica prescrittiva dei fatti e, al contempo, limitando il dibattito alla sola discussione delle scoperte di cui negano l’esistenza –, gli altri percepiscono che i fatti implicano un’azione, ma s’impegnano a non seguirli dall’altra parte della barriera che i loro avversari attraversano invece allegramente in entrambe le direzioni! Risultato: gli pseudo-scettici hanno fatto dei loro sfortunati avversari un sol boccone46. Di fatto, si suppone che la voce meccanica del dottor Spock non tremasse di fronte alle misure, gli allarmi, le allerte e le imputazioni di responsabilità. E invece la voce dei climatologi non smetteva di tremolare di fronte alle scoperte tanto più imbarazzanti in quanto gli esperti non sapevano cosa fare della loro carica morale e politica, seppure le implicazioni fossero piuttosto evidenti47. Che fare, infatti, di fronte a “verità scomode” se avete diritto solo a enunciarle con una voce meccanica e senza aggiungere alcuna segnalazione ulteriore48? Rimarrete paralizzati.

Ecco perché, da una ventina d’anni, assistiamo allo stupefacente spettacolo di una battaglia campale fra una parte che ha colto perfettamente il carattere normativo dell’invocazione del mondo naturale – e che per questa ragione nega l’esistenza di tal mondo – e un’altra parte che non osa scaricare la forza prescrittiva dei fatti che ha scoperto e deve limitarsi, come avesse le mani legate dietro la schiena, a non parlare di altro “se non di scienza49”. Con un superbo ribaltamento della situazione, sono gli specialisti delle scienze della Terra ad apparire oggi come militanti esaltati di una causa, fanatici, catastrofisti, e sono i clima-scettici a ricoprire il ruolo di scienziati severi che, quantomeno, non confondono il modo in cui va il mondo con il modo in cui dovrebbe andare! Sono persino riusciti ad appropriarsi, capovolgendone il senso, della bella parola “scettico50”.

*

Nell’opera teatrale Gaïa Global Circus, che costituisce il filo conduttore di queste conferenze, l’autore, Pierre Daubigny, fa dire a Virginie – la climatologa che riassume i fatti convalidati di fronte a un pubblico di blogger, malgrado le interruzioni costanti di un clima-scettico stipendiato che risponde al nome di Ted – una frase che consente di uscire dalla trappola in cui gli scienziati sono cascati51. Propone di adottare un espediente che dovrebbe contribuire a modificare il rapporto fra le scienze e la politica e soprattutto fra gli scienziati e il mondo con cui cercano di entrare in risonanza. Gli scienziati dovrebbero accettare le loro responsabilità, nel senso che Donna Haraway conferisce alla morte: rendersi capaci di rispondere, riconoscere che noi tutti abbiamo (come il termine inglese restituisce perfettamente) response-abilities52.

Sulla scena, portata all’estremo da Ted che non smette di richiedere un dibattito “democratico” – fair and balanced nel senso del motto di Fox News – in cui gli scienziati abbiano lo stesso peso della “setta del riscaldamento”53, Virginie, in qualità di evoluzionista chiamata a rispondere alle obiezioni di un creazionista, esita ad accettare la sfida. Sa che la trappola consiste nel fingere che non se ne sia parlato abbastanza, che la questione non sia stata discussa a sufficienza. E tuttavia il dibattito ha avuto luogo: i report successivi dell’IPCC hanno riassunto circa vent’anni di documentazione e il livello stimato di certezza si aggira intorno al 98% – almeno per quanto riguarda l’origine antropica del riscaldamento globale54. In merito al fenomeno su larga scala contro cui Ted cerca di rivoltare l’uditorio, la questione è stata chiusa ben prima di entrare in questo anfiteatro. Virginie vorrebbe ora passare ad analizzare una gran mole di questioni rimaste ancora controverse, più interessanti ai suoi occhi. Seppure Ted finirà col vincere, non è perché conosce la questione meglio di lei o perché introduce nuovi fatti. È pagato per applicare la filosofia del signor Luntz: per vincere gli è sufficiente convincere il pubblico in sala che sta assistendo a un vero dibattito fra esperti. Accettare di rispondere è ricreare la scena di un talk show con la signora Pro a confronto col signor Contro per il gaudio massimo del pubblico che andrà via rassicurato da un demotivante: “Cosa sappiamo?55”. L’organo stesso della ragione, il dibattito aperto, diviene in questo caso l’organo della manipolazione. E tuttavia, se Virginie rifiuta di piegarsi a questo esercizio che le viene imposto, sa bene che apparirà dogmatica agli occhi altrui – peccato mortale nell’era dei commenti senza fine che circolano sul web…

Ma, allora, che fare? Nel contesto attuale non c’è alternativa. Uno scienziato deve apparire freddo, distaccato, indifferente e disinteressato. Per alcuni secondi, col fiato sospeso, Virginie esplora altre soluzioni, ognuna più catastrofica dell’altra. È allora che, in un momento di ispirazione e panico, urla a Ted che gli spettatori irritati stanno per lasciare la sala: “Va’ a dire ai tuoi maestri che gli scienziati sono sul piede di guerra!”.

Prima di ammettere, nella scena successiva, con un certo imbarazzo, che la guerra, in fondo… lei non sa cosa significhi… Per gli scienziati, infatti, il sentiero di guerra non esiste. Sono gli altri a essere in guerra, e da molto tempo per giunta, gli stessi che hanno mandato Ted a interrompere il discorso di Virginie. Né i ricercatori onesti come Virginie – prima della sua sfuriata – né il pubblico coraggioso che quest’ultima ha menzionato sanno di essere in guerra. Si credono sempre al sicuro, dietro la linea Maginot del dibattito razionale portato avanti fra persone di raziocinio in uno spazio chiuso e protetto, in merito a questioni di minore importanza o di remota attuazione. Non appena si richieda loro di “rispettare i fatti”, si sentono in obbligo di rispondere educatamente, poiché il rispetto dei fatti è – sì, anche per loro – il principio basilare del loro metodo. Se Virginie non avesse reagito con forza, la trappola del negazionismo si sarebbe richiusa di colpo su di lei56.

Se non che questo negazionismo non si applica ai fatti passati, da tempo convalidati, e che ora sono criticati solo da persone la cui ideologia è sin troppo chiara: non possono vivere in un mondo in cui gli umani sarebbero capaci di commettere simili crimini. Stavolta, la posta in gioco sono i fatti presenti, fatti che giungono a noi, atti che stanno per essere commessi. E qui l’ideologia non è così semplice da decifrare, poiché sono tantissimi quelli che non vorrebbero vivere in un mondo in cui gli umani sono capaci di simili crimini! Siamo toccati nel nostro essere più intimo dalla speranza che l’umanità non arriverà mai a tanto. Rischiamo in ogni momento di cospirare con i nostri nemici. Ecco cosa significa realmente essere in guerra: dover decidere, senza regole prestabilite, su quale fronte andremo a collocarci57.

Tanto più che i negazionisti non sono, stavolta, una minoranza marginale che gioca a “infrangere i tabù” delle élite: sono le élite stesse a essere in guerra contro altre élite58. I fenomeni su cui dibattiamo gravano sul futuro prossimo, obbligano a ripensare tutto il passato, ma soprattutto sferrano un attacco frontale alle decisioni di tutti i gruppi di pressione e riguardano questioni che interessano direttamente miliardi di umani, obbligati a cambiare il loro stile di vita fin nei minimi dettagli della loro esistenza. Come possiamo sperare che gli scienziati siano semplicemente ascoltati, senza arrivare necessariamente alle armi?

E, per complicare ulteriormente la situazione, le discipline scientifiche, riunite per elaborare questi fatti divenuti incontestabili, non provengono da scienze prestigiose come la fisica delle particelle o la matematica, ma da una moltitudine di scienze della Terra le cui certezze non sono state conseguite con alcuna dimostrazione clamorosa e infallibile, ma attraverso l’intreccio di centinaia di migliaia di piccoli fatti, rielaborati modellandoli in un tessuto di prove che traggono la loro solidità dalla molteplicità dei dati, ciascuno dei quali rimane evidentemente fragile59. Sballottati fra un tessuto di prove e un mucchio di menzogne, lo capiamo bene, coloro che non sanno nulla di scienze fanno presto a confondere le due cose – soprattutto se è davvero nel loro interesse che i dati si dimostrino falsi. Povera Virginie! Che derelizione e che urlo! Come non provare vergogna nel sentire, sulla sua mano tremante, il peso dell’ascia di guerra che ha appena sotterrato? Ted è espulso dall’aula, ma per Virginie comincia un nuovo incubo.

Perché si comprenda la sua esclamazione, la comunità dei climatologi a cui appartiene dovrebbe riconoscere di seguire una politica ben precisa. Così da potere chiedere di rimando: “Chi rappresentate e per chi vi battete?”. La domanda, in effetti, ha senso. Quando i clima-scettici denigrano la scienza dei climatologi, che accusano di comportarsi come una lobby, a loro volta formano un gruppo, per il quale hanno definito dei test di ammissione e tracciato confini, ripartendo i componenti del mondo in modo diverso: quel che ci si può aspettare dalla politica e come la scienza dovrebbe funzionare (quel che chiameremo in seguito il loro “cosmogramma60”). Perché i climatologi non possono fare lo stesso? Non c’è alcuna ragione perché continuino ad affermare di essere fuori dai giochi, come se stessero parlando da Sirio, comportandosi come se non appartenessero ad alcun popolo. Saremmo tentati di dare loro qualche consiglio: “Ma alla fine, invece di credere di dover fare corrispondere la vostra scienza alle esigenze irrealizzabili dell’epistemologia che vi richiede di essere disincarnati e localizzati in nessun luogo, dite semplicemente dove vi situate61”.

Vorremmo che Virginie potesse finalmente dire: “Perché non siete fieri di avere inventato questa macchina eccezionale che vi permette di fare parlare le cose mute come se fossero realmente in grado di proferire parola62? Se i vostri avversari vi dicono che vi state dando alla politica, prendendovi seriamente per rappresentanti di innumerevoli voci neglette, in nome del Cielo rispondete: ‘Sì, certo!’. Se la politica consiste nel rappresentare la voce degli oppressi e di chi non ha volto, allora saremmo tutti in una situazione assai più rosea se – invece di pretendere che siano gli altri a impegnarsi in politica e che voi, oh, voi non vi occupate ‘che di scienza’ – riconosceste che anche voi state cercando effettivamente di assemblare un altro corpo politico e di vivere in un cosmo coerente, composto in modo differente. Se è del tutto corretto che non state parlando in nome di un’istituzione delimitata dalle frontiere degli Stati-nazione e che il fondamento della vostra autorità poggia su un sistema di elezione e di prove assai strano, è proprio questo che rende così prezioso il vostro potere politico di rappresentanza [répresentation]63 di così tanti nuovi agenti. Potere la cui importanza sarà capitale negli imminenti conflitti sulla forma del mondo e la nuova geopolitica. Non svendete questo potere di rappresentanza per un piatto di lenticchie”.

Una simile ammissione non desterebbe il minimo dubbio sulla qualità, l’oggettività e la solidità delle discipline scientifiche, poiché è ora chiaro che la rete di strumenti, questa “gigantesca macchina” che i climatologi hanno costruito, finisce col produrre una conoscenza piuttosto solida per resistere alle obiezioni. In ogni caso, su questa Terra l’aggettivo oggettivo non ha altro significato. Non vi è altra risorsa in grado di superare il tipo di certezze che siete stati capaci di accumulare. Cosa potrebbe significare conoscere l’origine antropica del cambiamento climatico meglio dei climatologi? Questa tesi era più difficile da sostenere, lo riconosco, in un’epoca precedente, quando i dispositivi, i gruppi, i costi, le istituzioni e le controversie sui fatti non erano ancora così evidenti64. Ma non è più questo il caso. Così come nessun punto GPS può essere determinato senza l’immensa apparecchiatura satellitare che permette di localizzarlo, ogni fatto minimamente fondato deve essere accompagnato da tutto il suo corredo di strumentazione, il suo gruppo di esperti impegnati nel dibattito e il suo pubblico. Non si può agire come se si sapesse di più e meglio senza fare anche la propria parte nella macchina di produzione della conoscenza. Per perorare contro i risultati della scienza, non c’è alcuna Corte suprema, certamente non la Corte suprema della Natura. È l’istituzione scientifica che bisogna imparare a proteggere.

*

Decisamente, correndo il rischio di traumatizzare i miei amici climatologi, comincio a pensare che, dal punto di vista filosofico, i miliardi spesi dalle lobby clima-scettiche per creare la falsa controversia sul clima non saranno stati spesi invano, poiché possiamo ormai vedere piuttosto chiaramente come l’invocazione del “mondo naturale” non sia più adatta a favorire il raggiungimento di un accordo di quanto lo sia l’appello al “diritto naturale”. Per qualunque spettatore delle pseudocontroversie sul clima, il richiamo alle “leggi della natura”, pur appartenendo a una tradizione storica specifica, non permette di raggiungere ogni volta un accordo indiscutibile. La “natura”, ciò che desidera, ciò che esige, ciò che permette, è al contempo chiusura e provocazione, persino veleno dei dibattiti. È inutile opporre l’essere e il dover essere, quando parliamo di “natura”, è sempre con entrambi che dobbiamo imparare a fare i conti.

Se l’ecologia fa dar di matto è perché ci obbliga a immergere per prima la testa in questa confusione creata dall’invocazione di un “mondo naturale” considerato, al contempo, pienamente e nient’affatto dotato di dimensione normativa. “Nient’affatto”, poiché non fa che descrivere un ordine; “pienamente”, perché non c’è ordine più sovrano dell’ordine di obbedire a quell’ordine. Capiamo dunque che gli umani a cui andremo a chiedere di definire i loro rapporti con il mondo si ritroveranno in una situazione di forte imbarazzo se interpretano una tale richiesta nel modo seguente: “Potreste specificare il modo in cui appartenete alla natura?”. Se rispondono, sono destinati a sprofondare nelle confusioni ricordate poc’anzi, nel tentativo di raggiungere un accordo di pace indiscutibile con l’ausilio di nozioni tutte eccessivamente polemiche le une con le altre.

Malgrado l’immensa letteratura sull’indispensabile chiasmo fra l’essere e il dover essere, bisogna riconoscere che definire ciò che è grava notevolmente su ciò che deve essere. Quando è implicata la “natura”, ciò che è di fatto è necessariamente anche di diritto. Fingendo di opporli l’uno all’altro, ci ritroviamo con due forme di dover essere, due morali al posto di una. Quel che è giusto qui è in fondo, sempre, anche quel che è giusto. O, per dirla ancora in un’altra maniera, ordinare (sottinteso il mondo) è ordinare (nel senso di dare ordini). Come potrebbe essere altrimenti quando si tratta, per giunta, di valutare la responsabilità degli umani mescolata a quella delle cose? L’appello alla “natura” non porta la pace. Se per noi è difficile pensarlo, Ted e chi lo finanzia, in ogni caso, lo hanno compreso e – questa è la novità – hanno costretto anche Virginie a realizzarlo…

Una tale instabilità perturba tutte le discipline, ma nessuna in modo più diretto dell’ecologia, termine che ho impiegato sin dall’inizio come se ne esistesse una definizione condivisa. Non è questo certamente il caso. Sono stati compiuti molti sforzi in passato per distinguere l’ecologia scientifica dall’ecologia politica, assumendo che la prima si occupasse solo del “mondo naturale” e la seconda delle conseguenze morali, ideologiche, politiche che bisognerebbe trarre o meno dalla prima65. Così facendo si è arrivati soltanto a moltiplicare la confusione perché ci troviamo ora dinanzi a combinazioni di essere e dover essere a tutti i livelli.

Il Nuovo regime climatico ruota intorno a una forma rinnovata di diritto naturale, a un legame da ristabilire in ogni caso fra la natura e il diritto, che consenta di dare nuovo slancio all’espressione “leggi della natura” di cui si semplifica troppo spesso il modus operandi.

Come vediamo, le cattive notizie sullo stato del pianeta con cui siamo bombardati ogni giorno incitano a prendere coscienza di una instabilità nuova della natura. Ma, poiché non riusciamo a dare il giusto valore a questi avvertimenti, né a prenderli seriamente in considerazione, ci fanno ammattire in diversi modi. È a questo punto che percepiamo l’esistenza di un’altra instabilità, stavolta nella nozione stessa di “natura”. L’invocazione del “mondo naturale” che doveva stabilizzare, pacificare, rassicurare, accordare le menti, sembra avere perduto questa capacità, a partire dalla falsa querelle sul clima – capacità che non aveva mai davvero posseduto ma che restava nonostante tutto un ideale, dato che avevamo a che fare con questioni di importanza non certo planetaria. Questo stato di derelizione a cui sarebbe vano volere sfuggire deriva dal fatto che ci troviamo al centro delle due instabilità. Cerchiamo adesso di scendere ulteriormente al di sotto della nozione mai così equivoca di “natura” e quindi davanti o poco prima della coppia di concetti che ho denominato Natura/Cultura.

Poiché la follia in questione è diagnosticata come un’alterazione del rapporto con il mondo, è possibile separare il termine “mondo” dalla sua associazione, quasi automatica a dirla tutta, con quella di “mondo naturale”? Dovremmo introdurre un’opposizione, non più stavolta fra natura e cultura (poiché sono le incessanti vibrazioni fra le due la causa della nostra follia), ma fra Natura/Cultura da un lato e, dall’altro, un termine che li includerebbe entrambi come un caso specifico. Propongo semplicemente di utilizzare il termine mondo o l’espressione “fare mondo66” per indicare questo concetto più aperto, definendolo, in modo ovviamente molto speculativo, come quel che apre alla molteplicità degli esistenti, da una parte, e, dall’altra, alla molteplicità dei modi che hanno di esistere67.

Badiamo bene, non affrettiamoci a dire che conosciamo già l’elenco degli esistenti e il modo in cui sono collegati l’uno all’altro – affermando per esempio che esistono due, e solo due, forme: le relazioni causali e le relazioni simboliche; oppure asserendo che gli esistenti nel loro insieme formano un Tutto che potrebbe essere inglobato dal pensiero. Ciò equivarrebbe a infilarli ancora una volta nella cornice unica di Natura/Cultura che cerchiamo proprio di aggirare. No, dobbiamo accettare di restare aperti all’alterità vertiginosa degli esistenti, il cui elenco non è chiuso, e ai molteplici modi che hanno di esistere o di connettersi gli uni con gli altri, senza raggrupparli troppo spesso in un insieme, quale che sia, e certamente non nella “natura”. È questa apertura all’alterità che William James proponeva di chiamare il pluriverso68.

È soltanto posizionandoci all’interno di questo mondo che potremo dunque riconoscere come una disposizione particolare la scelta degli esistenti e i loro modi di connettersi che chiamiamo Natura/Cultura, disposizione che è servita a lungo a impostare la nostra comprensione collettiva (perlomeno nella tradizione occidentale69). L’ecologia, lo si sarà compreso, non è l’irruzione della natura nello spazio pubblico, ma la fine della “natura” intesa come concetto che ci consentirebbe di riassumere i nostri rapporti con il mondo e di pacificarli70. Quel che ci rende giustamente malati è la sensazione che questo Antico regime stia giungendo alla fine. Il concetto di “natura” appare ora come una versione monca, semplificata, esageratamente moralistica, eccessivamente polemica, prematuramente politica dell’alterità del mondo a cui dobbiamo aprirci per non diventare pazzi – diciamo alienati – in massa. Per riassumerlo in una breve formula: agli occidentali e a coloro che li hanno imitati la “natura” ha reso il mondo inabitabile.

È per questa ragione che, in tutto ciò che segue, proveremo a discendere dalla “natura” alla molteplicità del mondo, ma evitando – com’è ovvio – di ritrovarci unicamente nella diversità delle culture. Questa operazione riapre le due domande canoniche: quali esistenti sono stati scelti e quali forme di esistenza sono state predilette?

Ogni volta che rispondiamo alle due domande in maniera leggermente strutturata possiamo dire che abbiamo a che fare con una metafisica. È in effetti il genere di questioni che i filosofi sono soliti porsi. Ma nella tradizione occidentale più recente è piuttosto agli antropologi che ci rivolgiamo quando vogliamo comparare metafisiche differenti che hanno dato ognuna delle risposte diverse alla questione della quantità e della qualità delle relazioni fra gli esistenti71. Potremmo utilizzare anche il termine cosmologie, al plurale, anche se il termine non ha più importanza dell’esatta linea di demarcazione delle discipline pertinenti. Diciamo semplicemente che si tratta di un problema di composizione72. Quel che conta è che il termine “mondo” rimanga abbastanza aperto da precludere risposte affrettate alla questione dell’insieme degli esistenti come a quella delle forme di esistenza, sì da poter dunque proporre altre disposizioni.

Se la nozione di “natura” nelle sue due versioni – diritto naturale e legge di natura – è così problematica per chi cerca di capire se appartengano o meno alla natura, è perché eredita un gran numero di decisioni antecedenti. Capiamo bene ora che, se accettassimo di cominciare dalla metafisica della “natura”, non discerneremmo mai queste decisioni. Di qui l’interesse a scavare più in profondità, a ricercare, in altre versioni che ritracciano altre cosmologie, altre metafisiche, la ragione delle scelte particolari che hanno portato alla mutazione attuale. Questa scelta di metodo, lo so bene, non è semplice: la tentazione costante è di tornare all’idea di un “mondo naturale” per porsi successivamente, per contrasto, questioni morali, politiche o manageriali sul modo di rapportarsi a quel mondo; oppure di sognare un approccio più soggettivo, più “umano”, meno “riduttivo” a quella stessa “natura”, o ancora di confondere la pluralità delle culture con il pluralismo del mondo. Propongo qui semplicemente di inquadrare la nozione di Natura/Cultura, sì, nel senso letterale di relativizzarla, posizionandola al centro di altre versioni con le quali condivide, o non condivide, certi tratti. In altre parole, propongo di farne una questione di composizione, in tutti i sensi.

Questa definizione allargata del termine “mondo” rende immediatamente evidente che il concetto di “natura” non può in alcun caso essere considerato come uno dei suoi sinonimi. Parlare di “natura”, di “uomo nella natura”, di “seguire” o “ritornare” o “obbedire” o “imparare a conoscere la natura”, significa avere già escogitato una risposta alle due domande canoniche dell’insieme degli esistenti e della scelta delle forme di esistenza che li collegano73. Per non confondere le due cose o scambiarle per sinonimi, mettiamo una maiuscola a Natura per ricordarci che si tratta di una sorta di nome proprio, il nome di una figura cosmologica fra tante, e a cui impareremo ben presto a preferire un’altra figura, designata da un altro nome proprio, e che si farà carico, in modo completamente diverso, di altri esistenti e di altri modi di collegarli, imponendo altre obbligazioni, altre morali e altre leggi.

*

Abbiamo fatto qualche progresso? Ho proposto qualcosa di simile a un primo ciclo di cure che metterebbe in gioco con molta cautela i modi di essere al mondo gli uni contro gli altri. Il che equivale a sollevare questioni molto antiche e banali: chi, dove, quando, come e perché? Chi siamo, noi che ci chiamiamo ancora “umani”? In quale epoca ci troviamo? Non parliamo in termini di calendario. È piuttosto questa la domanda a cui rispondere: qual è il ritmo, la scansione, il movimento del tempo? Dove abitiamo? Che genere di territorio, di terreno, di spazio, di luogo siamo adatti ad abitare e con chi siamo pronti a coabitare? Come e perché siamo arrivati a questa situazione, al punto di uscire di senno per la questione ecologica? Quali sentieri abbiamo seguito e per quali motivi abbiamo preso tali decisioni? Ciascuna di queste domande ha innumerevoli risposte, ed è proprio questo che ci disorienta. Ma quel che ci fa ammattire sul serio è quando le risposte diventano totalmente incommensurabili, com’è oggi il caso, con la doppia instabilità della natura e della nozione di “natura”.

Cosa accadrebbe, per esempio, se dessimo tutt’altre risposte alle domande che servono a definire il nostro rapporto con il mondo? Chi saremmo? Diciamo dei Terranei al posto di Umani. Dove ci troveremmo? Sulla Terra e non nella Natura. E ancora, più precisamente, su un terreno condiviso con altri esseri spesso bizzarri dalle esigenze multiformi. Quando? Dopo profonde trasformazioni, e persino catastrofi, o appena prima dell’incombere di cataclismi, qualcosa che darebbe la sensazione di vivere in un’atmosfera da fine dei tempi – la fine dei vecchi tempi, in ogni caso. Come ci saremmo arrivati? Precisamente a seguito di una serie di errori di orientamento, nel corso di episodi precedenti legati alla Natura. Le avremmo attribuito capacità, dimensioni, una moralità, una politica persino, che non era adatta a sostenere. La composizione scelta sarebbe collassata. Ci ritroveremmo, letteralmente, decomposti.

Come non rimanere destabilizzati nel realizzare che la rivoluzione a cui aspiravano le menti progressiste si è forse già realizzata? E che non è venuta da un presunto cambiamento nella “proprietà dei mezzi di produzione” ma da un’accelerazione stupefacente nel movimento del ciclo del carbonio74! Persino l’Engels della Dialettica della natura non avrebbe mai potuto immaginare fino a che punto avesse ragione quando affermava che tutti gli agenti del pianeta avrebbero finito per essere mobilitati sul serio nella frenesia inebriante dell’azione storica. Persino l’Hegel della Fenomenologia dello Spirito non poteva prevedere che l’avvento dell’Antropocene avrebbe così radicalmente invertito la direzione del suo progetto che gli umani sarebbero stati dialetticamente immersi non più nelle avventure dello Spirito assoluto ma in quelle della geostoria. Immaginate cosa avrebbe detto se avesse scorto che il respiro dello Spirito è ora sovrastato, superato, aufgehoben, intossicato dal diossido di carbonio!

In un’epoca in cui i commentatori deplorano la “mancanza di spirito rivoluzionario” e il “fallimento degli ideali di emancipazione”, come non stupirsi del fatto che siano gli storici della natura a svelare, sotto il nome della Grande accelerazione il cui inizio marca l’Antropocene, che la rivoluzione ha già avuto luogo, che gli eventi con cui dobbiamo confrontarci non sono situati nel futuro ma in un passato recente75? Gli attivisti rivoluzionari sono colti alla sprovvista quando realizzano che, qualsiasi cosa facciamo oggi, la minaccia rimarrà con noi per secoli, per millenni, perché il testimone di tante azioni rivoluzionarie irreversibili, commesse dagli umani, è passato al crescente riscaldamento dei mari, ai cambiamenti dell’albedo nelle regioni polari, all’acidità sempre maggiore degli oceani, e che non si ha a che fare con riforme progressive ma con cambiamenti catastrofici, una volta oltrepassati, non più – come un tempo – le Colonne d’Ercole, bensì i punti critici [tipping points76]. Ce n’è abbastanza per disorientarci. Alla radice dello scetticismo climatico c’è questa sorprendente inversione dell’andamento stesso del progresso, della definizione di quel che verrà e di quel che significa appartenere a un territorio. In pratica, siamo tutti controrivoluzionari che tentano di minimizzare le conseguenze di una rivoluzione che è avvenuta senza di noi, contro di noi e, allo stesso tempo, tramite noi.

Sarebbe entusiasmante vivere in un’epoca simile, se solo potessimo contemplare questa tragedia da un lido lontano senza storia. Ma ormai non ci sono più spettatori, perché non c’è lido che non sia stato mobilitato nel dramma della geostoria. Poiché non vi sono più turisti, il sentimento del sublime è scomparso insieme alla sicurezza degli astanti curiosi77. È un naufragio, certamente, ma non vi sono più spettatori78. Somiglia piuttosto alla Vita di Pi: sulla scialuppa di salvataggio c’è una tigre del Bengala! Lo sfortunato, giovane naufrago non ha più un lido stabile da cui potersi godere lo spettacolo della lotta per la sopravvivenza, e si ritrova a fianco di una bestia selvaggia indomabile per la quale funge sia da domatore che da pasto79! Ciò che sta venendo verso di noi è quel che chiamo Gaia, e che bisogna guardare in faccia per non impazzire davvero.

1 È a tale osservatorio che dobbiamo la misurazione di più lunga durata della quantità di CO2 nell’atmosfera. Sulla storia di queste misurazioni cfr. C.D. Keeling, Rewards and Penalties of Recording the Earth, in “Annual Review of Energy and Environment”, n. 23, 1998, pp. 25-82. Tornerò più volte su questo esempio.

2 D. Archer, The Long Thaw, Princeton University Press, Princeton (N. J.) 2008.

3 Questa amara supposizione è al centro dello spaventoso, piccolo esercizio di fantascienza a cui si è dedicata una storica delle scienze, N. Oreskes, insieme al collega Conway: cfr. N. Oreskes, E.M. Conway, The Collapse of Western Civilization, Columbia University Press, New York 2014; tr. it. di E. Capriolo, Il crollo della civiltà occidentale, Piano B, Prato 2015.

4 È il tema dell’importante opera di J.-B. Fressoz, L’apocalypse joyeuse, Éditions du Seuil, Paris 2012, ripreso anche in C. Bonneuil, J.-B. Fressoz, L’événement Anthropocène, Éditions du Seuil, Paris 2013; tr. it. di A. Accattoli, A. Grechi, La terra, la storia e noi, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2019.

5 Il principio di precauzione è spesso frainteso: non si tratta di astenersi dall’azione quando si è incerti, ma, al contrario, di agire anche quando non si ha la completa certezza. È un principio di azione e di ricerca, di “messa in tensione” e non, come vorrebbero i suoi detrattori, di oscurantismo.

6 Ne L’apocalypse joyeuse Jean-Baptiste Fressoz utilizza a tal proposito il termine disinibizione che esaminerò più approfonditamente nella conferenza VI, alla ricerca della sua origine religiosa. “La parola ‘disinibizione’ condensa i due tempi del passaggio all’atto: quello della riflessività e quello dell’andare-oltre; quello del tenere conto del pericolo e quello della sua normalizzazione. La modernità è stata un processo di disinibizione riflessiva […]” (J.-B. Fressoz, L’apocalypse joyeuse, cit., p. 16).

7 C. Clark, The Sleepwalkers, Penguin, London 2013; tr. it. di D. Scarfei, I sonnambuli, Laterza, Roma-Bari 2013.

8 Abbiamo a disposizione una vasta letteratura sulle origini del clima-scetticismo, a partire dal libro classico di N. Oreskes, E.M. Conway, Merchants of Doubt, Bloomsbury, New York 2010. Il fenomeno occupa un posto rilevante nella mia opera e vi farò riferimento in ogni conferenza.

9 Passo citato da John Shimkus, membro del Congresso per lo Stato dell’Illinois, il 25 marzo 2009, nel corso di una riunione della Sottocommissione Energia e Ambiente del Congresso americano.

10 Nell’eccellente libro di C. Hamilton, Earthmasters, troveremo una presentazione delle soluzioni proposte che fa drizzare i capelli in testa. Cfr. C. Hamilton, Earthmasters, Yale University Press, New Haven 2013.

11 È quel che Stefan Aykut e Amy Dahan chiamano la “negazione della realtà” da parte delle organizzazioni internazionali. I due autori analizzano la procedura di negoziazione, che si è rivelata fruttuosa nel limitare certe istanze di inquinamento, applicandola però a un problema molto più spinoso. Cfr. S. Aykut, A. Dahan, Gouverner le climat?, cit.

12 R. Gary, Les racines du ciel, Gallimard, Paris 1956, p. 215; tr. it. di E. Capriolo, Le radici del cielo, Neri Pozza, Milano-Vicenza 2009. Il mio modello è George Monbiot, giornalista del “Guardian”, e il suo blog (monbiot.com) tanto deprimente quanto corroborante, ma anche Gilles Clément, il “giardiniere planetario”.

13 Questo rapporto con la speranza è il cuore del libro di C. Hamilton, Requiem for a Species, Earthscan, London-Washington 2010. Lo ritroveremo nelle conferenze V e VI, affrontando la questione del “tempo della fine”. Il legame fra temporalità paradossale ed ecologia è esplorato da J.-P. Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Éditions du Seuil, Paris 2002; tr. it. di P. Heritier, Per un catastrofismo illuminato, Medusa Edizioni, Milano 2011. Cfr. anche l’intervista On peut ruser avec le destin catastrophique, in “Critique”, vol. VIII, nn. 783-784, 2012, pp. 729-737. Ma questo rapporto risale a H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Insel, Frankfurt am Main 1979; tr. it. Il principio responsabilità, a cura di P.P. Portinaro, Einaudi, Torino 1990. Ed è presente naturalmente nella teologia che fa da sfondo all’enciclica di papa Francesco, Laudato si’, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2015.

14 Al momento nessuno si è spinto tanto lontano in questa esplorazione del rapporto col tempo come Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro in L’arrêt de monde, in É. Hache (éd.), De l’univers clos au monde infini, Éditions Dehors, Paris 2014.

15 In questo contesto mi interessa solo il rapporto stabilito dalla filosofia moderna fra soggetto e oggetto, considerato che l’opposizione fra natura, nel senso di selvatichezza – “wildlife” –, e artificio è stata studiata così approfonditamente dagli storici dell’ambiente da non esserci bisogno di tornarvi. Cfr. il classico W. Cronon (ed.), Uncommon Ground, Norton & Co., New York 1995, e la recente rassegna offerta da F. Locher, G. Quenet, L’histoire environnementale, in “Revue d’histoire moderne et contemporaine”, vol. LVI, n. 4, 2009, pp. 7-38. Per un esempio particolarmente lampante dell’artificializzazione di un ecosistema cfr. G. Quenet, Versailles, une histoire naturelle, La Découverte, Paris 2015.