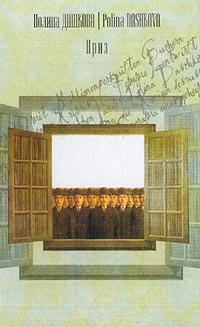

Полина ДАШКОВА

ПРИЗ

«И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его».

«Ведь это так, что ангелы всегда, спасая смертных, падают в пучину…»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Свет фар едва пробивал душную ночную тьму. Заброшенная бетонка тянулась через густой смешанный лес. Плиты раскрошились, сквозь щели проросла трава, вздулись корни столетних дубов и елей, такие крупные и крепкие, что тяжелый, набитый людьми грузовичок «Газель» подпрыгивал и трясся.

Кончалось лето 2002 года, самое жаркое и засушливое за последние сто пятьдесят лет. Горел торф на болотах. Над огромным пространством от Архангельска до Краснодара небо стало мутным, молочно-розовым. Днем матовое вишневое солнце просвечивало сквозь марево, как зрачок циклопа. Ночью лунный диск казался маленьким рваным облаком. Слезились глаза, першило в горле, и трезвые шатались, как пьяные.

Водитель грузовичка был человек опытный, но еле справлялся с управлением. Много лет по старой бетонке никто не ездил. Она змеей проползала сквозь лес и упиралась в пустоту, оставшуюся от железных ворот и обозначенную двумя обломками столбов, из которых торчали щупальца ржавой арматуры. Дальше дорога становилась шире, лучше, сохранилось асфальтовое покрытие, тоже очень старое, но достаточно крепкое.

Метрах в двадцати от въезда высилась одинокая фигура девочки-физкультурницы в пышных коротких шароварах, в футболке и пионерском галстуке. Она стояла здесь на цыпочках больше пятидесяти лет, пытаясь закинуть свой облупленный мяч в несуществующую корзинку. От ее братьев и сестер, пионеров и пионерок с книжками, веслами, горнами и барабанами, остались только обломки. Кое-где на заброшенной территории бывшего пионерлагеря «Маяк» белели в некошеной траве то голова с отбитым носом, то кусок беспалой руки, то нога в носке и тапочке.

Из пяти деревянных корпусов сохранилось три. Остались гнилые фрагменты забора, отделявшие территорию от песчаного берега реки Кубрь, и ржавые клочья колючей проволоки. Пятнадцать лет назад последний директор пионерлагеря распорядился обтянуть забор колючкой, чтобы дети самовольно не бегали купаться. Здесь до сих пор был чудесный пляж, чистый и совершенно дикий. Уцелело небольшое каменное здание, в котором когда-то размещались кухня и столовая. Окна выбиты, рамы выломаны, двери сняты с петель.

Грузовичок, прощупывая фарами темноту, медленно свернул на боковую аллею, пересек квадратную площадку, на которой когда-то проходили пионерские линейки, и остановился у здания столовой. Мотор затих. Из кабины выскочили двое молодых людей. Водитель был почти на голову выше и заметно крепче пассажира. Несмотря на жаркую ночь, оба в плотных камуфляжных куртках. К свету фар прибавился свет двух мощных ручных фонарей.

– Все, Лезвие, прибыли, – тихо сказал пассажир и, повесив свой фонарь на шею, закурил.

Водитель обошел машину, открыл кузов, запертый снаружи.

– Подъем! – рявкнул он, полоснув фонарем по нутру кузова. – Миха, Серый, вы спите, что ли?

– Тут уснешь, в такой вони, – ответил из глубины кузова молодой веселый голос.

– Ты чего пихаешься? – заныл другой голос, хриплый и больной. – Убери свет, прямо в глаза, блин, и так ничего не видно!

После короткой возни и вялой, сонной перебранки из кузова вылезло пять человек. Двое молодых, в камуфляже, с фонарями, – Миха и Серый, трое постарше, в грязном тряпье, – безымянные бомжи. Один, самый старший, не удержался на ногах, опустился на четвереньки, тут же получил от крепкого Михи несколько ударов тяжелым ботинком и завыл дурным голосом.

– Хорош учить, покалечишь, – произнес невысокий человек, который приехал в кабине и никак не участвовал в процедуре извлечения из кузова трех сонных бомжей.

– Ты бы, Шама, посидел в их вони без противогаза, – огрызнулся Серый и поднял бомжа на ноги, вздернув за шиворот.

– Ничего, здесь воздух свежий, продышишься, – утешил Серого человек по прозвищу Шаман и обратился к бомжам вполне вежливо, даже приветливо: – Значит, так, мужики, сейчас все грузим быстро, но очень аккуратно. Груз ценный.

– Мы вам доверяем, – с ленивым смешком добавил водитель по кличке Лезвие.

– Так чего грузим-то? – поинтересовался самый бойкий из трех оборванцев.

– Не твое собачье дело, – ответил Миха и слегка подтолкнул бомжа к черному дверному проему бывшей пионерской кухни.

Пятеро исчезли во мраке.

На улице у грузовичка остались Лезвие и Шама.

– Может, зря мы этих трех вонючек взяли? – спросил Лезвие, прикуривая. – Вполне могли бы сами справиться.

– На фига надрываться? Железо тяжелое, и вообще, пусть поработают напоследок, хоть какая-то польза от вонючек. – Шама потянулся, мягко хрустнув суставами. – Ты сам предложил их взять. Что же теперь?

– Теперь я думаю, что совсем не обязательно было перевозить железо. Место отличное, надежное, где мы еще такое найдем?

– Перестань. Отсюда до свалки всего пять километров. Свалка горит, рядом торфяники, при такой жаре огонь может перекинуться сюда, и начнется салют, от нашего железа только шкварки останутся.

– А вонючки?

– Что вонючки? С ними будет, как обычно. Ладно, пойду, искупаюсь. – Шаман потянулся и покрутил головой, разминая шею.

– Иди. Я вообще не понимаю, зачем ты с нами поперся? Не царское это дело, Шама. Тебе пора отвыкать от черной работы. И рисковать тебе нельзя, особенно сейчас, – сказал Лезвие.

– Мне надо встряхнуться, а то закисаю. Риск бодрит, без него скучно. Ладно, если что, свистнешь.

Крепкая невысокая фигура бесшумно растворилась в темноте. Из бывшей кухни слышались голоса, тяжелый хриплый кашель. Бомжи, скрючившись, вынесли толстый брезентовый сверток, метра полтора длиной и, тихо матерясь, бережно загрузили его в кузов грузовичка. Всего таких свертков было шесть. Затем, после перекура и нескольких глотков водки, они принялись грузить ящики Бомжи очень старались. Им было обещано, что после погрузки их не только отпустят, но и денег дадут.

Шама разделся на пустом песчаном пляже. Фонарь свой он погасил. Глаза привыкли к темноте, к тому же лунный свет сумел просочиться сквозь плотное марево. Реку пересекла зыбкая жемчужная дорожка. Шаман осторожно ступил на эту дорожку, сделал несколько шагов по илистому дну. Вода была теплой и мягкой. Из-за жары молчали ночные птицы и лягушки. Казалось, лес умер, так тихо было вокруг. Голоса и грохот погрузки едва долетали сюда и звучали мягко, почти музыкально.

Шаман застыл, прислушиваясь к тишине. В его жизни было слишком мало тишины, он совсем отвык от нее. Ему стало немного не по себе, словно лес, песок, обмелевшая усталая речка Кубрь и розовый лунный диск молча, недоброжелательно уставились на него, чего-то от него ждали и знали такое, что неодушевленные предметы в принципе знать не могут.

Слева, в зарослях дикой малины, ему почудился шорох и еще какой-то звук, похожий на вздох. Он резко оглянулся, но ничего, кроме мрака, не увидел. Вспомнив, что времени совсем мало, с бодрым возгласом «Кайф!» он плюхнулся в теплую воду, нырнул и поплыл по лунной дорожке легким красивым брассом.

Погрузка подходила к концу. Бомжи сильно устали. Лезвие позволил им напоследок еще один недолгий перекур и дал допить оставшуюся водку.

– Слышь, а кузов-то почти полный, мы там все не поместимся, – вдруг произнес один из бомжей, оторвавшись от горлышка бутылки.

– Не поместимся, – отозвался другой бомж, кашляя и едва ворочая языком.

– Ничего, пешочком прогуляетесь, вам полезно, – тихо засмеялся Серый.

На минуту повисла пауза. Вдруг третий бомж, самый молчаливый, вскочил и метнулся к темному кустарнику.

– Ты куда? – удивленно окликнул его Лезвие.

В ответ послышался тяжелый, удаляющийся топот. Бомж бежал. Другие два уже поднимались на ноги. Они были слабее и пьяней, но в такой темноте имели неплохой шанс исчезнуть, тем более побежали они в разные стороны.

Шаман вылез из воды. Шумно отфыркиваясь, он достал из кармана куртки маленькое мягкое полотенце, которое прихватил заранее, ибо знал, что непременно искупается этой ночью в реке Кубрь. Вытерся и стал одеваться. Когда он, прыгая на одной ноге, натягивал джинсы, до него донесся тревожный условный свист Лезвия, потом крики, и наконец сухо щелкнул первый выстрел.

* * *

Если бы Василиса могла не дышать, она бы не дышала. Съежившись в кустах, мокрая насквозь, она замерзла, хотя ночь была жаркой. Каждый выстрел отдавался в ней крупной дрожью, словно ее било током. Рука все еще сжимала бутылку колы.

Пляж был залит мутным лунным светом. Несколько минут назад Василиса отчетливо видела силуэт человека, который пришел купаться. Она понятия не имела, кто он И откуда взялся, но чувствовала, что надо сидеть тихо и ждать, когда он уйдет. Он не ушел, а убежал, едва успев натянуть штаны, и пару метров прыгал на одной ноге. Кроссовки у него были на липучках, что-то там застряло, он не сумел застегнуть сразу. Из темноты кричали, свистели, потом стали стрелять.

Три выстрела, четыре. Крики, топот. Василиса впервые в жизни слышала настоящую стрельбу, и у нее ни на миг не возникло утешительного чувства, что это всего лишь страшный сон или кино. Она сразу поняла: люди, явившиеся сюда ночью на машине, убивают по-настоящему.

Она не видела никого из них, кроме одинокого купальщика, но по голосам, доносившимся издалека, догадалась, что их человек пять, не меньше.

После четвертого выстрела стало тихо. Василиса решила, что все кончилось. Она заставляла себя верить, что Гриша, Оля и Сережа сидят сейчас, притаившись, точно так же, как она. У них есть хороший шанс. Они выбрали для ночевки самый дальний из корпусов, самый чистый и целый. Вряд странные ночные гости станут обыскивать в темноте развалины бывшего лагеря, они разбираются между собой. Разберутся и уедут. Вот, кажется, заводят мотор. Ну что их сюда принесло, спрашивается? Здесь делать совершенно нечего. Это дикое место, заброшенное и проклятое. Это вроде Бермудского треугольника, но не в западной части Атлантического океана, а на суше, в подмосковных лесах. В тридцатые годы НКВД расстреливало здесь кулаков. В конце пятидесятых построили пионерский лагерь, и каждое лето кто-нибудь из детей тонул в реке, была история с маньяком, который работал массовиком-затейником и успел за месяц убить трех девочек, потом в молоко попала крыса, и несколько детей умерли от отравления. Лет десять назад какой-то бизнесмен арендовал этот кусок земли, чтобы построить шикарный дачный поселок, но был убит при загадочных обстоятельствах. С тех пор никто сюда не совался.

Два мальчика и две девочки, Василиса, Гриша, Оля и Сережа, оказались здесь совершенно случайно. Это была дурацкая авантюра.

Собирались большой компанией на дачу, рано утром загрузились в электричку, но тут выяснилось, что дача отменяется, туда явились родственники, будет полно взрослых. Надо было куда-то деться. Меньше всего хотелось возвращаться в Москву. И вот Гриша вспомнил, что когда-то его родители снимали домик в деревне. Километрах в пяти, на берегу реки, были развалины пионерлагеря. Он облазал их в детстве вдоль и поперек. Любопытно посмотреть, что там сейчас. Поскольку они уже едут в электричке по Савеловской дороге, то вполне логично доехать до станции Катуар, оттуда придется пилить пешком часа три по заброшенной бетонке через лес.

Гриша вдохновенно рассказывал ужастики про заброшенный лагерь, пока тряслись в электричке, и в итоге пять человек сошли в Лобне. Дальше решились ехать только две влюбленные парочки, Сережа с Олей и Гриша с Василисой.

День получился длинный и сумасшедший. В Гришин Бермудский треугольник попали только к вечеру. Пока шли по разбитой бетонке, у Василисы отломился каблук. Босоножки были новые, нещадно терли, она разозлилась, выбросила их и дальше пошла босиком. Часть пути Гриша нес ее на загривке.

Потом купались в реке, бегали по пустой территории бывшего лагеря, вопили, дурачились и бесились, выпили на четверых две бутылки водки.

Василиса и Гриша почти не пили. Все вылакали Оля и Сережа, к тому же эти двое несчастных влюбленных курили травку. Обнявшись, повиснув друг на друге, они удалились в соседнюю палату. За стенкой долго были слышны характерные звуки. Оля и Сережа занялись главным делом своей жизни. Гриша сказал, что они уже год этим занимаются везде, где можно и нельзя. Не исключено, что они поженятся, когда Оле исполнится восемнадцать.

Правда, им негде жить, и родители категорически против.

У них не было с собой ни спальников, ни одеял, только легкие куртки. Оля и Сережа не побрезговали улечься прямо на рваные матрасы, которые в изобилии валялись по всему корпусу. Гриша заранее набрал кучу ельника и сухой травы, сложил все это на занозистом полу бывшей пионерской палаты, расстелил сверху свою куртку.

Василисе было легко и хорошо с ним, словно они знали друг друга не два дня, а сто лет. Они сидели, шептались, только изредка, почти случайно, соприкасаясь то головами, то локтями, вздрагивая и краснея. Наверное, они проговорили бы так до рассвета, а потом отправились купаться. Но Василиса ляпнула глупость, и Гриша обиделся. Она сказала, что не может целоваться с человеком, у которого потные усики.

На самом деле он пока не собирался с ней целоваться. Они оба чувствовали, что рано, и можно все испортить. Просто он потянулся за сигаретами, потерял равновесие, мимоходом скользнул губами по Василисиной щеке. У нее так закружилась голова, что она растерялась и ляпнула глупость про потные усики. Гриша помрачнел, заявил, что пора спать, улегся на свою куртку, отвернулся к стене.

– Спокойной ночи! – сказала Василиса, подошла к выбитому окну и закурила. Она ждала, что он встанет и обнимет ее. Но он продолжал лежать. Он ждал, что она подойдет и уляжется рядом.

Выкурив сигарету, она перемахнула через подоконник и спрыгнула вниз, в высокую мягкую траву. Ей вдруг ужасно захотелось искупаться, прямо сейчас, сию минуту. И еще она вспомнила, что на пляже осталась бутылка колы. Днем они клали в воду у берега несколько бутылок, чтобы охладить.

Оказавшись на пустом пляже, она заплакала и засмеялась одновременно. Река светилась изнутри мягким серебряным светом. На противоположном берегу в кромешной тьме смешанного леса неясно белели тонкие березовые стволы. Песок под босыми ступнями был бархатным и теплым. Раздеваясь, Василиса с веселым ужасом представила, что будет, если сейчас явится сюда Гриша, и тут же поняла, что больше всего на свете хочет именно этого. Но и не хочет, ибо прежде, чем что-то такое случится, он должен все-таки сбрить свои усики.

В воде ей стало казаться, что с нее сползла старая грубая кожа и теперь она все чувствует острей: шепот и щекотку реки, холодок ночного воздуха на мокром лице, прозрачную тяжесть капель на ресницах.

– Гри-ша, – пропела она, перевернувшись на середине реки на спину и глядя в сизый мрак ночного неба, – мне никогда не нравилось это имя. Я никогда не знакомилась в кафе. Это вообще не я, это кто-то другой, тупой и счастливый. Счастливый и тупой Васька.

Василиса услышала собственный тихий смех. А потом далекое ворчание мотора. Сначала она ничуть не испугалась: ну подумаешь, где-то едет машина. Но звук приближался. На всякий случай она подплыла к берегу. Натягивая джинсы и футболку на мокрое тело, с удивлением заметила, что торопится и даже слегка дрожит.

«Да что я психую? Никто сюда не приедет. Прежде чем бежать назад, надо отыскать бутылку колы. Она у нас последняя. Я выпью пару глотков, остальное отнесу в корпус».

Машина подъехала совсем близко. Свет фар почти задел Василису. Она отскочила от двух смутных световых столбов, словно это были живые хищные щупальца, и кинулась к зарослям дикой малины, из последних сил продолжая врать себе, что вовсе не боится, просто хочет найти бутылку колы, которую могло отнести течением именно в ту сторону.

Пока слышались голоса и блуждали толстые фонарные лучи, Василиса сидела в кустах и пыталась сообразить, возможно ли как-то в обход, короткими перебежками, добраться до своих, чтобы не заметили чужие. Потом обнаружила, что в двух шагах от нее из воды торчит горлышко бутылки, и обрадовалась, словно это было добрым знаком. Она уже стала осторожно подниматься, хотела рвануть к темной прогалине между гнилыми досками забора, но рядом послышались шаги, и вспыхнул свет, так близко, что полоснул по лицу. Она медленно опустилась на колени, сжалась в комок и чуть не вскрикнула, спохватившись, что невысокий крепыш может заметить свежие следы ее босых ног на песке. Но он выключил фонарь, разделся, подошел к воде.

Василиса оказалась в ловушке, не знала, сколько еще предстоит ей просидеть в колючих кустах дикой малины, что вообще происходит и что будет дальше. Она верила, что ее друзья догадались не вылезать из дальнего корпуса, не показываться на глаза таинственным и опасным ночным гостям. Ворчание мотора, топот, голоса, даже выстрелы, все это не так уж громко, к тому же корпус далеко, на другом конце лагеря. Оля и Сережа могли вообще не проснуться. А Гриша?

* * *

– Я не приказывал стрелять! – тихо, сквозь зубы, проговорил Шаман.

Серый вздрогнул и резко развернулся, его палец лежал на спусковом крючке, он мог запросто от неожиданности пальнуть в Шамана в упор. Пуля попала бы в живот. На миг в его разгоряченной голове вспыхнула мысль, что это было бы совсем не так плохо.

В темноте глаза Шамана светились. Он смотрел на Серого, не моргая. Он аккуратно вынул пистолет из потной ладони Серого. Еще минута, и дуло уперлось Серому в грудь, слева, прямо в сердце.

– Никогда, ни при каких обстоятельствах не стреляй без моего приказа, – сказал Шаман и медленно переместил дуло от груди к горлу.

– Шама, успокойся, никто не виноват, вонючки могли уйти, – прозвучал рядом голос Лезвия.

– Куда? – Шаман продолжал держать дуло у горла Серого. – Водка с добавками, через пару-тройку часов они бы все равно сдохли.

– А если нет? – произнес в темноте Лезвие и встал рядом с Серым. – У них желудки луженые. Они могли уйти и выжить.

– Я не приказывал стрелять, – повторил Шаман, – я много раз говорил вам всем, что сначала надо думать, а потом стрелять. Желудки у них самые обыкновенные. Серый, скажи, что ты сорвался. Ты не подумал и сорвался, и больше так никогда не поступишь.

– Я сорвался. Я больше так никогда не поступлю, – послушно просипел Серый.

– Молодец, – кивнул Шаман, – ну а теперь давай по-честному. Что, если ты сделал это нарочно? Тебе проще выстрелить, чем отрабатывать болевые приемы на живых вонючках, верно?

Серый взмок, кровь ударила в лицо, глаза забегали. Хорошо, что было темно. Хотя, кто знает, может, Шама правда видит в темноте? Во всяком случае, читать чужие мысли он умеет.

Серый действительно стрелял в бомжей не случайно. Ему очень не хотелось убивать их руками, ударами по сонным артериям, а перед этим заставлять копать для самих себя могилы под дулами. И он воспользовался тем, что они побежали.

– Ладно, – Шаман опустил пистолет, – придется поработать. Мы не можем оставлять три трупа с нашими пулями. Самих себя они уже не закопают… – он вдруг замолчал и замер.

Остальные повернули фонари в направлении его взгляда. В скрещенных лучах мелькнула фигура человека.

– Я уложил всех троих, – растерянно прошептал Серый.

– Стоять! Милиция! – выкрикнул Лезвие.

В ответ громко зашуршали кусты. Миха и Серый кинулись на звук. Через минуту их фонари осветили парнишку лет семнадцати. Он стоял на коленях над трупом одного из бомжей. Вероятно, споткнулся об него на бегу и теперь пребывал в шоке.

Первым заговорил с ним Лезвие.

– Тихо, пацан, спокойно. Ты здесь один? Что ты здесь делаешь?

– Я ничего не видел и не слышал, – медленно, хрипло произнес парень, – я ничего никому не скажу.

– Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, – прозвучал из темноты мягкий голос Шамана. – Я тоже знаю такую песенку. Так ты здесь один?

– Один, – парень продолжал стоять на коленях над бомжом. Фонари били ему в лицо.

– Врать нехорошо, – вздохнул Шама и едва заметно кивнул Михе и Серому. – Сколько вас? Где остальные?

Миха и Серый обошли парня и встали позади него. Их фонари осветили Шамана.

– Вы?! – ошалело выкрикнул парнишка, вскочил на ноги и уже после выстрела, медленно заваливаясь навзничь, прошептал: – Господи, так не бывает!

На этот раз стрелял сам Шаман. Но Миха и Серый опять оказались виноватыми. Их фонари осветили Шамана, и парень узнал его. Это исключило возможность выбора. Впрочем, выбора все равно не было. Грузовик набит оружием. Скоро начнет светать.

– А если остальные ушли? – тревожно спросил Лезвие.

– Не думаю, – Шаман присел на корточки и осветил фонарем лицо убитого мальчика, – они забрались сюда, чтобы оттянуться. Пили, кололись. Надо посмотреть корпуса, только очень быстро и тихо.

Он оказался прав, как всегда. В самом дальнем корпусе нашли сонную, обкуренную парочку. Их не стали ни о чем спрашивать. Просто пристрелили. Они даже не успели ничего понять.

Лезвие вместе с Шаманом обыскали вещи убитых. Серый и Миха приволокли трупы с улицы.

– Должна быть еще одна девка, – задумчиво произнес Шаман, вертя в руках небольшой джинсовый рюкзачок, который нашли в соседней комнате вместе с мужской курткой, расстеленной на куче травы и лапника, и большой спортивной сумкой.

– Один паспорт, один студенческий, – сообщил Лезвие, – три зубные щетки, три рюкзака, одна сумка.

– Ерунда, – сказал Шаман, – можно либо гадать, либо искать. Первое бесполезно, на второе нет времени.

– Посвети-ка, я посмотрю фотографию в паспорте, – попросил Лезвие.

– Перестань, – Шаман выхватил у него документы, – надо уходить.

Миха и Серый успели принести запасную канистру и уже поливали пол бензином.

Прежде чем бросить джинсовый рюкзачок в бензиновую лужу, Шаман достал оттуда ключи с брелком – плюшевым медвежонком и спрятал в карман вместе с документами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Маша Григорьева бежала по Краснопресненскому бульвару. Ничего глупее нельзя было придумать. Над Москвой висел смог. Горел торф в подмосковных лесах, горела свалка в Люберцах. Никакого кислорода, сплошной угарный газ и прочие яды. Ужасно вредно для здоровья. И все равно Маша встала на час раньше, надела шорты, майку, кроссовки и отправилась бегать.

– У меня все хорошо, – повторяла она в ритме собственного дыхания, – у меня все отлично. Я не буду раскисать, не буду, не хочу.

На самом деле следовало остановиться, дойти пешком до дома, встать под прохладный душ. Она не просто раскисала, она растворялась в пространстве, словно кусок рафинада в чае. В последнее время с ней такое случалось слишком часто. Она становилась маленькой, беспомощной девочкой, потерянной в сутолоке, на вокзале в чужом городе; ребенком, о котором забыли и никогда не придут. Мир вокруг делался уродливым и безнадежным. Воздух – черным и жестким, как наждак. Она знала, что в таких ситуациях требуется помощь психолога. И понимала, что никто не поможет, поскольку сама была профессиональным психологом.

Утром одиннадцатого сентября две тысячи первого года Маша Григорьева, она же Мери Григ, офицер ЦРУ, доктор психологии, человек, проживший половину жизни в России, половину в Америке, проснулась в своей квартире в Гринвич-вилледж от странного, оглушительного гула. Ей показалось, что на крышу ее дома садится гигантский реактивный самолет. В доме имелся выход прямо на крышу, через чердак. Маша вскочила и, как была, в пижаме, босиком, бросилась наверх.

С крыши отрывался вид на Манхэттен. Маша видела своими глазами, как выпрыгивали люди из окон, как рушились башни торгового центра, краса и гордость Америки, знаменитые небоскребы-близнецы. Потом еще долго воздух оставался черным, и ничто не могло перебить мерзкого сладковатого запаха. Маше казалось, что ее квартира, салон машины, одежда и даже кожа пахнут этой гарью.

И вот сейчас Москва, окруженная горящими лесами и торфяниками, пахла примерно так же. Впрочем, ничего странного. Просто гарь и духота мутили мозги и навевали жуткие воспоминания.

Маша Григорьева родилась в Москве, в 1972 году. Ее отец служил в КГБ, во внешней разведке. Родители развелись, когда ей исполнилось семь. Мама вышла замуж за известного артиста. Папа женился на своей коллеге, был направлен в Вашингтон, в посольство. В 1984-м он сбежал к американцам и стал работать на ЦРУ. Маша, разумеется, ничего об этом не знала. Она жила с мамой и маминым мужем. Артист любил выпить, мог пьяным сесть за руль. Однажды это кончилось катастрофой. Маша осталась сиротой, с ней произошло много всего плохого.

В 1986-м ее родному отцу Андрею Евгеньевичу Григорьеву удалось за большие взятки, с помощью Международного Красного Креста, вывезти ее в Америку. Она стала стопроцентной американкой, закончила Гарвард и школу ЦРУ. Шеф ее отца, глава русского сектора ЦРУ Билли Макмерфи, который с самого начала принимал активное участие в судьбе девочки, взял ее к себе на работу.

Два года назад Макмерфи отправил Машу в Москву.

Самое значительное американское лобби в российском парламенте представляла фракция «Свобода выбора». Возглавлял ее Евгений Николаевич Рязанцев. В этого политика и его партию было вбито много американских денег. В мае 2000 года американский политолог Томас Бриттен, работавший в пресс-центре «Свободы выбора», «официально числившийся постоянным консультантом по связям с общественностью, был убит в Москве, и не просто убит, а вместе с пресс-секретарем Рязанцева, Викторией Кравцовой, в ее квартире, в ее постели.

Томас Бриттен был офицером ЦРУ. Виктория Кравцова – последней любовью политика-демократа, вскормленного американскими деньгами.

Мери Григ неофициально принимала участие в расследовании, вытягивала из депрессии Евгения Николаевича Рязанцева и временно взяла на себя функции его пpecc-секретаря.

Убийца был найден. Предполагалось, что Маша останется в Москве на несколько лет и заменит Бриттена. Но случилось так, что на нее вышел бывший шеф ее отца, генерал ФСБ Всеволод Сергеевич Кумарин, давний противник Билла Макмерфи. Офицер Григ обязана была сообщить об этом контакте. Ее тут же отозвали домой, в Нью-Йорк.

Следующие два года она занималась рутинной кабинетной работой. Ее ввели в группу аналитиков, которые пытались прогнозировать политическое будущее России.

Маше приходилось проводить многие часы перед экраном телевизора, сидеть в Интернете, читать огромное количество российской прессы.

Главная задача группы сводилась к тому, чтобы определить первую тройку будущих лидеров оппозиции, назвать имена людей, которые имеют реальные шансы через несколько лет стать значимой общественно-политической силой. Но чем больше работали аналитики, тем дальше уходили от решения задачи. Никто не мог с уверенностью назвать ни одного имени. Получалось, что сегодня в России нет авторитетов, даже само это слово вызывает ассоциацию исключительно с уголовниками.

Однажды, наблюдая на экране потную беготню участников очередного экстремального шоу, Маша обратила внимание на ведущего. Это был человек-брэнд, человек-коммерческий проект. Звали его Владимир Приз. Фамилия настоящая, не псевдоним. На вид лет тридцать. Весь жилистый, крепкий, подвижный. Мужественная открытая физиономия, темные волосы, голубые глаза, ясная улыбка. Профессиональный актер Приз, снявшийся в нескольких боевиках, отлично смотрелся на экране. Казалось, прикажи он игрокам встать на четвереньки и захрюкать или броситься со скалы без страховки, и они с восторгом сделают это.

Потом она увидела его же на церемонии вручения одной из главных телепремий года. Премировали сериал, в котором Приз сыграл главную роль. Когда раскрыли конверт с именем победителя по номинации «лучшая операторская работа», на сцену вместо названного оператора поднялась пожилая женщина, одетая слишком просто для такого торжества. Она быстро подошла к ведущему и что-то прошептала ему на ухо. Ведущий смутился, помрачнел и долго откашливался, прежде чем начал говорить.

– Друзья мои! Только что стало известно, что наш уважаемый и любимый Федор Владимирович скончался от острой сердечной недостаточности.

В зале повисла тишина. Оператор многие годы проработал на киностудии «Мосфильм», снял несколько десятков фильмов. У него любили сниматься все звезды, сидевшие в этом зале. Телекамера медленно заскользила по рядам. Кто-то сидел с ошеломленным застывшим лицом, кто-то плакал. Грохнуло несколько стульев. Один за другим люди стали подниматься, чтобы почтить память. В центре третьего ряда сидел Приз. Развалившись, он энергично двигал челюстями, жевал жвачку. Глаза его были пусты и прозрачны. Камера задержалась на нем довольно долго.

После минуты молчания церемония продолжилась, но уже не так весело. Вскрытие конвертов и награждение победителей чередовалось с концертными номерами. Сатириков и куплетистов на сцену больше не выпускали. Широкоплечая танцовщица с толстой длинной шеей и маленькой змеиной головкой исполнила эротический танец под «Реквием» Моцарта. Белокурый тенор в парчовом фраке, с конусообразным лицом и такими же ляжками спел арию Ленского перед дуэлью. Аплодисменты звучали вяло. Победители в разных номинациях уже не улыбались и не шутили, получая награды. Каждый считал своим долгом сказать несколько печальных добрых слов об умершем операторе.

Камера постоянно фиксировала энергичные челюсти и прозрачные глаза Приза. Наконец настала его очередь. Его объявили победителем по номинации «лучшая мужская роль». Он взбежал на сцену легко, пружинисто, просиял улыбкой, рассказал, как счастлив, как все классно, и скоро наше кино станет самым лучшим кино в мире. Он смачно расцеловал красотку, которая вручала ему награду, и похлопал ее по попе. Жест, более уместный в деревенской пивной, чем на сцене одного из самых солидных клубов Москвы. Но все остались довольны. Девушка в ответ радостно захихикала. Волна облегчения и благодарности пробежала по залу. Публика ожила, кто-то с галерки крикнул «Уау!». Праздник опять стал праздником. Сразу после Приза на сцену выскочил жирненький куплетист в кружевном женском белье и, приплясывая, запел под гармонику. Зал покатывался со смеху.

Маша стала целенаправленно отслеживать все, что касалось Вовы Приза. Читала его интервью, смотрела сериалы, ток-шоу и телеигры с его участием. Параллельно она взялась за изучение разных молодежных групп, формальных и неформальных. Во всем этом бодром хаосе не было ничего нового и ничего опасного. Но если появится магнит и создаст центростремительное движение, если кому-то удастся объединить под своим флагом энергичные стада молодежи, они превратятся в серьезную силу. Сегодня они просто орут, хулиганят, устраивают уличные побоища. Общество никак на них не реагирует. Но стоит только сказать им «Ату!», и что они натворят, страшно представить. При известном российском бардаке завтра они могут добраться и до ядерного оружия.

Эти мрачные прогнозы аналитик Мери Григ выдавала своему руководству без всякой радости.

– Нет такого магнита, – возражало руководство, – нет ни идеологии, ни конкретного человека, ничего, что могло бы объединить разрозненные группировки в единую структуру.

Маша долго не решалась произнести вслух то, о чем думала постоянно. Она боялась стать посмешищем. И все-таки однажды, в запале очередного спора, назвала имя: Владимир Приз.

В ответ она получила именно ту реакцию, какую ожидала: «Этот актеришко? Этот мачо? Он наглый мальчишка с симпатичной мордой, не более. Он никогда не полезет в политику».

Над ней смеялись: она вычислила будущего русского фюрера, но сегодня это не актуально. Однако сказать, что же актуально, назвать хотя бы одно альтернативное имя никто так и не сумел.

Проплаченные кумиры, искусственно раздутые люди-брэнды вызывали временный ажиотаж, нездоровое любопытство публики. Но им не верили, их не любили. Стоило им исчезнуть с телеэкрана, их забывали. Однако, если они застревали на экране слишком долго, появлялись слишком часто, их лица надоедали. Единственным исключением был Вова Приз. Он не надоедал. Популярность его росла. Он сумел стать точкой пересечения больших денег и большой народной любви.

Роли на политической сцене были давно распределены. Резонеры, злодеи, шуты, плуты, комические вояки, ледяные жлобы, веселые гуляки-пофигисты. Они успели по двадцать раз переругаться, примириться, прокрутить свои балаганные интриги. Они устали от вечных повторений. Они смертельно надоели друг другу и публике. Стало модно привлекать в политические структуры звезд эстрады и шоу-бизнеса. Весной 2002 года Владимир Приз вступил в партию «Свобода выбора». Это было выгодно и партии, и ему.

В начале лета в России довольно вяло развернулась кампания по слиянию трех оппозиционных партий и выдвижению единого кандидата от оппозиции. Вова Приз стал рекламным лицом партии «Свобода выбора». Пожилой вялый Рязанцев заметно проигрывал на его фоне.

От Маши сначала потребовали подробного доклада об этом мачо. Затем предупредили, что в августе ей предстоит отправиться в Москву.

– Знакомиться с Призом? – уточнила она. В ответ раздался веселый смех, хотя ничего смешного она не сказала.

– Нет, – объяснили ей, – как и в прошлый раз, главная ваша задача – господин Рязанцев.

Она прилетела в Москву вчера вечером, никому не стала звонить, решила для начала отоспаться. В отличие от прошлого раза, поселили ее в удобной двухкомнатной квартире, в Шмитовском проезде, неподалеку от Краснопресненской набережной. Утром Маша отправилась бегать по бульвару. Она бежала медленной рысцой и думала о том, что партии могут и не объединиться. Их лидеры слишком долго и усердно поливали друг друга грязью. Они перегрызутся, продолжая сводить счеты и решая, кто станет главным. В принципе, если объединение состоится, главным обязан стать господин Рязанцев. В него вложено много американских денег. Его партия существует под контролем ЦРУ, возглавляемая им думская фракция – американское лобби в российском парламенте. Но у господина Рязанцева опять депрессия. Задача офицера ЦРУ, психолога Мери Григ определить, насколько глубок кризис, способен ли Рязанцев выйти из депрессии и продолжить работу. Или это конец его политической карьеры, и надо искать замену.

– О, черт!

Маша поскользнулась и чуть не упала. В нос ударила вонь. Прямо посреди аллеи кто-то навалил кучу, и Маша умудрилась наступить. Морщась, она перешла с аллеи на травку и принялась вытирать подошвы.

«Вот и побегала. Вот тебе и первое московское утро. Прелестное начало. Нет, правда, прелестное! Было бы значительно хуже, если бы это оказалось взрывное устройство», – утешила себя Маша и, кое-как очистив кроссовки, огляделась.

На самом деле, в парке было красиво. Розовая дымка придавала чахлым городским тополям и липам нечто таинственное, сказочное. В голове, конечно, муть, соверт шенная каша от недостатка кислорода, зато какое чудо это матовое утреннее солнце. На него можно смотреть, не щурясь.

За кустами раздался бодрый топот. Кто-то бежал по аллее. Было слышно тяжелое дыхание. Внезапно топот прекратился. Молодой мужской голос совсем близко произнес сквозь одышку:

– Стой, блин, у меня шнурок развязался!

– Твою мать! Давай быстрей!

Двое остановились в метре от Маши. Ей совершенно не хотелось, чтобы они ее увидели. Она замерла за кустами и только слегка переместилась, чтобы посмотреть на бегунов. Возможно, это и есть авторы кучи дерьма. Впрочем, какая разница? Может, дерьмо вовсе собачье, она ведь не специалист.

Юноши были накачанные, бритые наголо. На обоих черные боксерские майки и черные широкие трусы до колен. Маша разглядела профиль того, который наклонился, чтобы завязать шнурок. И еще она успела заметить наколку у него на плече: мертвая голова, крупный, размером с большую грушу, череп. Второй качок стоял спиной, чуть дальше. На его плече темнело пятно, наверное, такой же череп.

«Точно, дерьмо – их работа, – зло подумала Маша, – гады, ненавижу!»

Качки убежали. Впереди был длинный, тяжелый день. Первый день в Москве. Маша перевела дыхание и продолжила чистить подошвы.

Ничего страшного. Наоборот, все отлично. Надо уметь радоваться жизни и быть счастливой хотя бы оттого, что под ногами оказались какашки, а не взрывчатка.

Часть пути до выхода из парка она решила пройти по траве, параллельно аллее, чтобы окончательно очистить кроссовки. Туман был настолько густой, что она видела перед собой метра на три, не дальше. Впереди, где, по ее расчетам, кончался травяной газон и шли кусты, отгораживающие его от асфальтовой аллеи, она заметила какой-то транспарант, высотой метра в два. Это был кусок фанеры, прибитый к палке. На белом фоне гигантские красные буквы: «БЕЙ ЖИДОВ!» Внизу кривая свастика.

«Здрассти вам! – рявкнул кто-то в голове у Маши чужим противным голосом и тут же добавил: – Стой, где стоишь!»

В Нью-Йорке Маша видела в новостях пару подобных сюжетов. Первый такой транспарант появился на Киевском шоссе, в нескольких километрах от Москвы. Молодая женщина остановила машину, чтобы убрать эту гадость, и подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Это передали все информационные агентства. Милиция и ФСБ выступили с невнятными заявлениями о несовершеннолетних хулиганах, которые, безусловно, будут пойманы и наказаны, но никакой серьезной террористической организации за ними не стоит. Смелая женщина, к счастью, выжила. Потом появились сразу пять таких транспарантов, тоже на трассах у кольцевой дороги. Два из них оказались заминированы. Однако никто не пострадал.

Мобильный телефон был прикреплен к поясу шортов.

Маша позвонила в милицию. Пока она ждала приезда группы, у нее за спиной послышался шорох. Прямо на нее шла дворничиха с метлой.

– Ой, батюшки! Это чего ж такое?

– Стойте! Дальше нельзя! Сейчас приедет милиция, – сказала Маша.

Надо отдать им должное, группа явилась быстро, сработала толково и оперативно. Под транспарантом оказалось самодельное взрывное устройство, довольно мощное. Маша подробно описала двух бритоголовых качков и оставила милицейскому капитану номер своего мобильного.

« Вот тебе и Москва, – повторяла Маша, стоя под про-хладным душем, – вот тебе и прелестное начало дня».

* * *

Пахло гарью. Небо стало черным. Василиса с трудом поднялась и тут же упала. Ноги затекли, она их почти не чувствовала. Часов она не носила и понятия не имела, который час. Было светло, несмотря на черноту неба. Над противоположным берегом реки Кубрь, над кромкой леса, висел жемчужно-розовый солнечный диск. У Василисы слезились глаза, щипало в носу. Она чихнула и пришла в себя.

Сколько она проспала? Как могло случиться, что она заснула у реки, в кустах дикой малины? Она собиралась отсидеться, дождаться, когда уедут страшные чужие мужики, и вернуться к своим, с трофеем, с бутылкой колы. Но бутылка оказалась пустой. Василиса нечаянно опрокинула ее, незакрытую.

Там, где должны были ждать ее Гриша, Оля и Сережа, чернели клубы дыма. Корпуса полыхали открытым пламенем.

Она все-таки встала, на ватных ногах сделала несколько шагов по песку, к воде, ополоснула лицо, промыла глаза. Вода была почти горячей и тоже пахла гарью. Дым становился все гуще. Сквозь мрак виднелась фигура девочки с мячом, объятая пламенем. Причудливая игра огненных бликов делала мертвый гипс подвижным и живым. Минуту Василиса с ужасом смотрела на скульптуру и вдруг стала задыхаться, словно от приступа астмы. Она потеряла равновесие и упала. Несколько метров проползла по песку, вздрогнула, наткнувшись ладонью на что-то твердое, сжала кулаки, стиснула зубы, пытаясь справиться со страшным искушением просто заорать, забиться в дикой безнадежной истерике. Так, со сжатыми кулаками, зажмурившись, она невероятным усилием воли заставила себя опять подняться на ноги.

Когда ужас немного отпустил, она открыла глаза, медленно втянула ноздрями горький едкий воздух, разжала кулаки. На правой ладони, в горсти горячего песка, тускло блеснул кусок металла.

Это был перстень с печаткой. Василиса вдруг отчетливо вспомнила крепыша купальщика. Наблюдая за ним, она машинально отметила, как он стянул что-то с пальца левой руки и положил в карман джинсов. Снял кольцо, но не снял часы. Наверное, они водонепроницаемые. С ними ничего не случится. А кольцо может соскользнуть в воде.

Ей захотел ось тут же закинуть перстень подальше, она уже замахнулась, подняла руку, но в последний момент стиснула пальцы.

«Это может быть улика, все сгорит, ничего не останется, их никогда не найдут».

Надежней всего было надеть перстень. Он оказался не таким уж большим и со среднего пальца правой руки не сваливался.

Внезапно ее будто шарахнуло током, дрожь пробежала по телу. Ей показалось, что рядом опять стреляют, причем звучат не отдельные выстрелы, а очередь. Но нет, это просто что-то там лопалось и трещало от огня. Рухнула крыша дальнего корпуса. Сноп искр взметнулся высоко в черное небо. Василиса решилась взглянуть сквозь дым, туда, где горело сильней всего. Там полыхал уже не только деревянный корпус, но и деревья. Несколько сухих старых берез были похожи на гигантские факелы, окруженные снизу дрожащими кругами из мелких язычков пламени. Круги расширялись, росли на глазах. Вспыхивали ветки, тлела и трещала трава.

Василиса глубоко вздохнула, собралась с силами и попыталась крикнуть: «Гриша!» Но в горле першило, никакого звука не было. Все заглушал треск горящего леса, она не услышала даже собственного надрывного кашля.

Ни о чем больше не думая, задыхаясь от дыма и слез, она пошла прочь, вдоль берега реки. Кустарник подходил вплотную к воде, ноги по щиколотку увязали в прибрежном теплом иле. Надо было идти быстрей, но не получалось. Ей стало казаться, что она вообще не продвигается вперед. Сколько она ни шла, треск за спиной не делался тише. Огонь догонял ее. Василиса боялась оглянуться и постоянно кашляла от дыма. В какой-то момент ей послышался новый звук, громкий рокот мотора. Сначала она решила, что все-таки добралась до шоссе, однако потом сообразила, что звук идет от реки. Она как раз подошла к излучине и не могла видеть, что там, за поворотом. По движению воды, по зыбким расходящимся полосам она догадалась, что это катер, и уже хотела крикнуть, замахать руками. Но вместо крика из горла вылетел слабый неслышный хрип, а стоило взмахнуть руками, и Василиса потеряла равновесие, свалилась в высокую острую осоку, лицом в ил.

* * *

Нельзя оставлять трупы с пулями внутри. Нельзя оставлять живых свидетелей. Нельзя возвращаться туда, где наследил. Тем более глупо возвращаться, когда там все полыхает открытым пламенем. Но фаланга левого мизинца покраснела и стала зудеть.

Перстень был его единственным талисманом. Он ничего не носил на шее, на запястье надевал только платиновый «Роллекс». Он не терпел побрякушек, не верил в обереги и прочую мистику, но за своим перстнем готов был полезть в огонь и в воду.

Оружие благополучно довезли и разгрузили. Временным пристанищем нескольких гаубиц, ящиков с гранатами и прочего железа послужил просторный подвал дачи, которая когда-то принадлежала родному дяде Шамана, а теперь стала его собственностью вместе с участком в пятнадцать соток, добротной банькой, бассейном и теннисным кортом. Безусловно, прятать там железо было рискованно, и если бы не пожары, Шаман никогда бы не пошел на это. Но в сегодняшней ситуации более надежного места он придумать не мог, к тому же представить, что кто-нибудь нагрянет туда с обыском, было практически невозможно.

Лезвие, Миха и Серый завалились спать. Шаман спать не хотел, но чувствовал себя разбитым. Мысль о перстне не давала покоя. После контрастного душа, плотного завтрака и крепкого кофе он немного посидел в одиночестве на веранде. Из-за смога окна были закрыты. Мощный кондиционер, как мог, охлаждал воздух. На журнальном столе лежали паспорт и студенческий билет. С билетом все было ясно. Он принадлежал студенту второго курса медицинского института Королеву Григорию Николаевичу, 1984 года рождения, тому самому парню, который наткнулся на мертвого бомжа и был убит первым. Что касается паспорта, тут возникали неприятные сомнения.

Грачева Василиса Игоревна, 1985 года рождения, внимательно смотрела на Шамана с маленькой черно-белой фотографии. У нее были большие круглые глаза, широкие черные брови. Темные волосы гладко зачесаны назад, чистое маленькое лицо открыто и не накрашено.

Шаман разглядывал паспортную фотографию и пытался вспомнить убитую девицу. Перед ним вставал совсем другой образ. Взлохмаченные желтые волосы, круглые щеки, тонкие брови. Василиса Грачева получила паспорт в 2000-м. Ей было пятнадцать, то есть прошло два года. Девицы в этом возрасте любят экспериментировать со своей внешностью. Она могла подстричь и перекрасить волосы, выщипать брови, похудеть или поправиться. Могла надуть себе губы силиконом до негритянской пухлости. Что касается глаз, то спросонья, да с похмелья, они отекают, меняют форму.

Шаман привычным жестом прикоснулся к фаланге левого мизинца и честно признался себе, что потеря перстня тревожит его значительно больше, чем проблема с Грачевой Василисой Игоревной. Даже если было две девицы, то вторая вряд ли видела кого-то. Она могла слышать голоса, стрельбу, но видеть – нет. В противном случае кто-нибудь из них четверых непременно бы ее заметил.

– Дел много, времени мало, – произнес Шаман и резко поднялся с кресла.

Через десять минут самая неприметная из трех его машин, темно-синяя маленькая «Мицубиси», катила по пустынному шоссе. Маршрут он продумал заранее и аккуратно сверился с картой.

Река Кубрь была тощая, но длинная. Она тянулась на многие километры, сливалась с Румяным озером и текла дальше, на северо-запад. Румяное озеро находилось всего в десяти километрах от поселка Временки, то есть от дачи Шамана. На берегу озера был небольшой яхт-клуб, там давали напрокат яхты и катера.

Самый банальный камуфляж —джинсовая кепка, темные очки, накладные усы сделал Шамана неузнаваемым. К клубу он не стал подъезжать на машине, оставил ее на парковке у придорожного кафе. Вместо паспорта в качестве залога вручил парню, выдающему катера, две купюры по сто долларов.

– Там дальше все горит, – равнодушно предупредил парень.

– Ну, вода пока не закипела, – ответил Шаман.

Оказавшись на реке, в полном одиночестве, он стал тихо напевать: «Лютики-цветочки у меня в садочке». Он с детства любил эту песню. Ее постоянно пел дядя, шикарный драгоценный дядя Жора, генерал-майор военной авиации. Он был жизнелюб, шутник и обжора, ни в чем себе не отказывал. Умер красиво, по-купечески, в возрасте семидесяти лет. На масленицу обожрался блинами с черной икрой. Ел, ел, поперхнулся, закашлялся, рухнул на персидский ковер, и все. Он весил столько, что санитары долго не могли поднять на носилках его тело в светлом кашемировом костюме, заляпанном икрой и маслом. Он не имел детей и все свое имущество оставил любимому племяннику, которого много лет назад баюкал дурацкой песенкой.

Однажды, засыпая, маленький племянник спросил, о чем эта песня.

– О людях, – ответил дядя, – люди – они как лютики, слабенькие, липкие цветочки. Липкие и ядовитые. Лютик от слова «лютый».

Чем ближе подплывал катер к заброшенному лагерю, тем трудней становилось дышать. Лес вдоль правого берега еще не горел по-настоящему, но уже тлел сухой прошлогодний валежник. Катер несся на максимальной скорости, вспарывая мутную речную гладь. Из-за рева мотора Шаман не слышал собственного голоса, от дыма слезились глаза. Но он продолжал петь.

Сегодня ночью к его послужному списку прибавилось сразу шесть убитых. Это не много и не мало, не хорошо и не плохо. Дядя, человек военный, часто повторял: в отношении любого объекта сначала необходимо понять, существует он или нет. Три бомжа были несуществующими объектами. Спившиеся безобразные вонючки. А три подростка? Они оказались там, где их не должно быть. Значит, тоже стали несуществующими объектами. Они приехали, чтобы пить, курить травку, колоться. Они ядовитые лютики.

«Лютики-цветочки у меня в садочке». Они пробуют жить, и все не начинают жить, поскольку не знают, как это делается. В «лютиках» заложена генетическая программа на самоуничтожение. В какие бы условия они ни попадали, непременно изгадят окружающую среду. В принципе, их можно вообще не трогать, они подыхают сами. Но слишком медленно, и слишком много при этом вони.

Чем цивилизованней и благополучней общество, тем больше в нем лжи и лицемерия, тем безрассудней оно тратит средства на то, чтобы заглушить вонь от собственных бтбросов. Сколько денег уходит на идиотов, даунов, на сумасшедших пьяниц и наркоманов, на гниющих стариков, на всякие интернаты, хосписы и лепрозории? При одной только мысли об этом Шамана тошнило. Жизнь слишком коротка, чтобы врать. В истории человечества существуют примеры здоровых, развитых и свободных от лицемерия обществ. Древняя Спарта, Римская империя, Третий рейх, коммунистическая Россия. Там слабые рационально использовались и уничтожались, сильные жили в свое удовольствие.

Сейчас в России выросло и окрепло поколение молодых людей, для которых главная ценность – они сами. Их не проведешь на мякине, не утопишь в соплях. Они знают, чего хотят, и своего не упустят. Они не корчат постных рож на чужих похоронах и, говоря о деньгах, никогда не добавляют, потупившись, что дело вовсе не в деньгах.

На них можно опереться. Они свободны от гнилой рефлексии. Они не подведут.

Конечно, такие люди были всегда, но им приходилось притворяться, изображать паинек, зайчиков, лютиков, разыгрывать любовь к младенцам и старушкам, уважение к научно-академическим придуркам, которые считают себя гениями оттого, что тратят собственную жизнь и государственные деньги на изучение амебы или черепков от ночного горшка тысячелетней давности. Но теперь с этим покончено. Общество созрело, чтобы стать здоровым и гармоничным. Для его разумного переустройства не надо никаких революций. Революции, как известно, плохо кончаются и пожирают своих детей. Нужны, во-первых, деньги, и во-вторых – тоже деньги. А в-третьих – надо до конца прокрутить известный «принцип худшего» Макиавелли. Общество должно озвереть от преступности, наркотиков, от бардака во всех областях жизни. Люди-лютики обязаны осознать собственное убожество и возненавидеть власть, которая не может и не желает их защищать, кормить, лечить, обеспечивать счастливое детство и спокойную старость.

Риторические упражнения помогали Шаме справляться с дурным настроением не хуже, чем песенка про лютики. Он плохо учился в школе и в институте, с трудом мог осилить более двух страниц текста, не отвлекаясь. Историю Шама знал по голливудскому кино. Литературу и философию – по хлестким цитатам и крылатым выражениям, которые употреблялись в телевизионных ток-шоу. Собственные рассуждения о правильном и неправильном устройстве общества казались ему абсолютно свежими и оригинальными. Что касается Никколо Макиавелли, то имя это он слышал от дяди-генерала, а тот, в свою очередь, от Юрия Андропова. А слово «рефлексия» ему просто нравилось, но он не понимал, что оно значит, поскольку не имел привычки заглядывать в толковые словари.

Шама был девственно, стерильно необразован, однако это не мешало ему быть умным, бодрым и хитрым. В определенном смысле это даже помогало. Чем больше человек знает, тем сильней сомневается в своей компетентности и в своей правоте.

Шама не ведал сомнений. Шама был всесилен и очень умен, прежде всего потому, что никогда не оставлял за собой трупов с пулевыми ранениями, не возвращался туда, где наследил, и свои социально-философские теории озвучивал только в узком кругу единомышленников, которые учились еще хуже, чем он, и слушали его, не перебивая.

Он любил, когда его слушают, когда на него смотрят. Еще в раннем детстве ничто так не оскорбляло Шаму, как равнодушные, скользящие мимо взгляды. Если его не замечали, он бесился, все в нем кипело, бурлило, кровь приливала к лицу, кулаки сжимались. Ему хотел ось убить тех, кто на него не смотрел, кто пренебрегал им. Желание впечатлять оставалось единственной его слабостью и неутолимой страстью. Всегда, при любых обстоятельствах, вопреки здравому смыслу, он не забывал любоваться собой и работать на публику, даже если эта публика состояла из одного зрителя.

То, что мальчик, наткнувшийся в кустах на мертвого бомжа, мгновенно узнал Шамана, было важно. Среди всех бурных событий прошедшей ночи искреннее, удивленное восклицание «ВЫ?!» оставило в душе Шамы приятный, полезный для здоровья след.

Чем ближе он подплывал к маленькому песчаному пляжу, тем гуще был дым и ярче огненные блики. Языки пламени отражались в реке, расходились ровными волнами от катера. Это выглядело классно, как в кино. Помня о коварстве угарного газа, он прихватил с собой респиратор, небольшой легкий намордник, который мог временно защитить от вредных воздушных примесей. Такими намордниками он и его товарищи пользовались, когда приходилось испытывать на бомжах-вонючках новые виды газового оружия.

Наконец он причалил к пляжу, привязал катер к столбу, оставшемуся от старого забора. Следовало спешить. Вокруг пляжа было несколько сухих деревьев, они могли в любой момент вспыхнуть и рухнуть. Шаман стал ориентироваться по следам. Поскольку кроме него на этом пляже никого не было, оставалось просто пройти до того места, где он раздевался. Кольцо могло лежать только там. Скорее всего, оно выпало из кармана, когда он натягивал джинсы.

На ровной, бархатной поверхности песка он увидел четкие отпечатки подошв своих кроссовок и босых ног, заметил глубокие крупные вмятины там, где раздевался и оставлял джинсы. Опустившись на колени, он принялся шарить по песку, перебирать его, пересыпать в ладонях.

Дым ел глаза, слезы мешали видеть. Темно-серебристый блеск то и дело мерещился ему в гуще влажных песчинок. Он уже понял, что перстня нет, но продолжал искать. Раздражение и злость высушили слезы. На несколько минут зрение его стало острым, как у ночного животного. Рядом с собственными следами он заметил другие, маленькие аккуратные отпечатки босых ног, детских или девичьих. Они были беспорядочно разбросаны по пляжу, чередовались с глубокими вмятинами от локтей и колен, вели к воде, от воды, к тому месту, где он сейчас искал свой перстень, и наконец уходили вправо, к зарослям дикой малины.

– Грачева Василиса Игоревна, – тихо, задумчиво произнес Шаман, поднимаясь на ноги.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Что-то неприятное было в этой маленькой сине-розовой гостинице. Розовые стены, :иние диваны и кресла в фойе. Розовое на умяненное лицо и синие волосы девушки-портье за стойкой. Вазочка с бесплатными карамельками для гостей, тоже розовая, с синими цветочками.

Гостиница называлась «Манхэттен» и находилась напротив вокзала, в центре Франкфурта-на-Майне. От вокзальной площади к финансовому сердцу города, Маленькому Манхэттену, району небоскребов, банков и офисов, шло сразу три улицы, и все арабские. Множество магазинов с коврами и дешевым золотом, мини-маркеты, где любая вещь стоит не дороже трех евро. Фруктовые лавки с горками орехов и штабелями из напудренных кубиков рахат-лукума. Подозрительные темные кофейни, где курят кальяны с дурманящими добавками и за небольшую плату в отдельных кабинетах можно получить массу разнообразных удовольствий.

Несмотря на близость вокзала и дешевые соблазны, здесь было мало народу. После известных событий 11 сентября немцы бойкотировали арабские районы. Из-за этого бойкота, а также из-за частых полицейских облав закрывалось множество бизнесов.

Гостиница «Манхэттен» стояла почти пустая. Для людей среднего достатка она была дорогой. Для богатых недостаточно удобной и престижной. Своих четырех звезд она не оправдывала. В общем, так себе отельчик. Зато никаких прослушек, видеокамер и прочих пакостей.

Андрей Евгеньевич Григорьев прилетел вечером из Нью-Йорка, страшно устал от перелета. Он давно не путешествовал, надеялся, что поездка в Германию его взбодрит, но пока получалось наоборот. Все раздражало. Во-первых, ни в аэропорту, ни тем более в самолете нельзя было курить. Во-вторых, пришлось провести в очередях на досмотр в общей сложности часа четыре. Досматривали тщательно, но бестолково. У Григорьева отняли маникюрные ножницы. У пожилой дамы, которая проходила перед ним, – пинцет для бровей. А потом, в международной зоне, какой-то пьяненький русский с нервным смехом рассказывал, что эти лохи даже не заметили у него в кейсе старинный осетинский кинжал, который он за дикие бабки купил на Брайтоне и вывозил без всякого особого разрешения. Он не постеснялся тут же, во фришопе, продемонстрировать свое приобретение.

Франкфурктский аэропорт оглушил Григорьева. Густая толпа вынесла его в гигантский зал прилетов, где крутились и грохотали чемоданами больше ста багажных лент. У стоянки такси выстроилась длинная очередь. В городе открывалась очередная международная ярмарка.

Андрея Евгеньевича не покидало чувство бессмысленности, какой-то любительской театральности затеи с его прилетом в Германию. Ему было слишком много лет, чтобы играть в шпионские игры. Его дело – сидеть дома, в тишайшем уголке Бруклина, цедить информацию из разных источников, копаться в ней, анализировать, делать выводы, выстраивать прогнозы. Однако на этой поездке настаивали сразу два его руководителя: глава русского сектopa ЦРУ Билл Макмерфи и генерал ФСБ, глава Управления Глубокого Погружения Всеволод Сергеевич Кумарин. У каждого были на то свои причины.

Официально Андрей Евгеньевич Григорьев являлся бывшим полковником КГБ, который сбежал к американцам и стал сотрудничать с ЦРУ. Почти двадцать лет назад его на родине приговорили за это к расстрелу. На самом деле полковник Григорьев все эти годы продолжал работать на Россию. То есть на Управление Глубокого Погружения, на загадочную структуру, которая зародилась в недрах КГБ незадолго до развала СССР, до сих пор существовала вполне успешно и умудрялась держать под своим контролем если не всю финансово-политическую систему России, то хотя бы часть этой системы.

После американской катастрофы 11 сентября прошел почти год, но реальные организаторы так и не были обнаружены. Рассматривалось 47 тысяч версий и сигналов с мест, множество психов рвалось взять на себя вину либо выступить в роли свидетелей. Все оказывалось блефом, тупиком. Поисками, прямыми и косвенными, занимались спецслужбы, не только США, но и Европы, и даже России. Каждая очередная порция информации еще больше запутывала расследование.

За два дня до катастрофы между Григорьевым и Макмерфи произошел забавный разговор. Они ужинали в итальянском ресторане в Манхэттене. Макмерфи, ловко наматывая спагетти на вилку, рассуждал о том, что во всех нынешних бедах России виноват КГБ.

– Знаешь, Эндрю, все эти липовые фирмы в оффшорных зонах, открытые КГБ в начале девяностых, они вроде черных дыр втянули в себя Россию. Им за копейки продавали нефть, лес, металл, а они перепродавали это добро по нормальным рыночным ценам. Прибыль получалась колоссальная. Но им все было мало. Они постоянно вели двойную игру. Вычисляли воров и бандитов, но вместо того, чтобы судить и наказывать, шантажировали их, теснились у их воровских кормушек. Они породили монстра под названием российский криминальный капитализм. Им казалось, что, участвуя в отмывании и перекачивании криминального капитала, они контролируют процесс. На самом деле они питали эту черную стихию, и стихия их всосала, как воронка.

– Они питали самих себя, – сказал Григорьев и отправил в рот розовый, нежный кусок лососины.

– Ну да, – радостно кивнул Макмерфи, – я об этом и говорю. Обжорство, как известно, ни к чему хорошему не приводит. В итоге они разрушили собственную структуру. В России сейчас нет реальной силы, способной противостоять криминалу. Заказные убийства, взрывы жилых домов, дикий разгул экстремизма. Кто за этим стоит? Чеченцы? Олигархи? Воровские авторитеты? МВД? ФСБ? Криминальные сообщества? – Макмерфи сердито помотал головой. – Вот что я тебе скажу, Эндрю. В конечном счете не важно, кто за этим стоит. Важно, что остановить это некому. И я не удивлюсь, если завтра в утренних новостях услышу, что взорвали Кремль!

Билли, конечно, был пьян. Но Григорьев все равно на него разозлился. Его тоже слегка повело от кьянти, воображение разыгралось, он вдруг ясно представил кошмарную картину – взрыв Кремля. И неожиданно для самого себя выпалил:

– А я не удивлюсь, если завтра кто-нибудь взорвет Пентагон и Манхэттен!

В ответ Макмерфи весело рассмеялся.

Этот разговор происходил вечером девятого сентября. Одиннадцатого сентября, почти одновременно, четыре пассажирских самолета врезались в небоскребы на Манхэттене и в Пентагон. Погибло более семи тысяч человек.

У Билли Макмерфи случился инфаркт. Через неделю Григорьев навестил своего шефа в госпитале ЦРУ. Бледный, отечный, постаревший Билли, едва увидев Андрея Евгеньевича на пороге палаты, приподнялся на подушках и с хриплым пафосом произнес:

– Я тебя ненавижу, Эндрю! Я тебя когда-нибудь убью!

«Может, он меня отправил сюда, во Франкфурт, потому что всерьез решил убить?» – кисло пошутил про себя Григорьев, заполняя гостиничный бланку стойки портье.

* * *

Василиса уже не пыталась позвать на помощь. Звук мотора таял и вскоре совсем исчез. Катер проплыл мимо, вокруг опять ни души. Ни одного живого движения и звука. Только упрямое потрескивание вспыхивающей древесины, дрожь языков пламени и черное ядовитое дыхание дыма. Сил хватило на то, чтобы приподнять голову, глотнуть воздуха и перевернуться на спину. Надо было встать и идти, но так хотелось полежать еще немного, не двигаясь. Если закрыть глаза, можно представить, что лежишь не в злом горящем лесу, а дома, в своей комнате, на лохматом мягком коврике.

«Я посплю капельку, – сказала себе Василиса, как говорила совсем недавно, когда ночами готовилась к экзаменам, – я только на минуту закрою глаза, а потом встану, и вперед».

Дома, ночами, каждый раз получалось, что спала она долго и ничего не успевала. Не помогали ни кофе, ни чай. От холодного душа знобило, несмотря на жару. Она садилась за стол, сжав ладонями виски, читала вслух главы из учебников, зубрила английские «топики», но уставала шея, она опять укладывалась пузом на коврик, с книжкой, и минут через тридцать шептала: «Я посплю капельку».

У нее была отличная память, мозги работали вполне живо. Многое она понимала и схватывала налету. Но невозможно за пару месяцев наверстать то, на что требуется два года. В десятом и одиннадцатом классах Василиса практически не училась. Она самоутверждалась. Мучительно решала для себя вопрос: красивая она или нет. Положительный и отрицательный ответы чередовались, как день и ночь.

Если посчитать, сколько времени за эти два года она провела перед зеркалом, получится кошмарная цифра. Если к этой цифре прибавить еще количество часов, проведенных в кафе, в гостях, на улице, в ночных клубах, магазинах молодежной одежды и парфюмерии, то не останется практически ничего. Конечно, в школу она иногда ходила, сидела на уроках, но мысленно плавала в странных и мутных водах своих подростковых томлений.

Жила бы она в грязной холодной коммуналке с родителями-алкоголиками; родилась бы инвалидом или, на худой конец, сильно и безответно влюбилась в какого-нибудь подонка, вероятно, было бы проще договориться с самой собой. У нее имелась бы уважительная причина для страданий. Но уважительной причины не было, а страдать хотелось. Впрочем, иногда, наоборот, хотелось бурно радоваться, скакать и вопить во всю глотку. Тоже просто так, без всякой причины.

Василиса родилась здоровой девочкой, в чистенькой двухкомнатной квартире в центре Москвы. Она была единственным ребенком. Родители очень ее любили, правда, пять лет назад они развелись, она осталась с мамой, но с папой виделась часто, он успешно занимался бизнесом и старался, чтобы девочка ни в чем не нуждалась.

Влюбиться она не могла, ни в подонка, ни в кого-либо вообще. Напряженная внутренняя борьба с ветряными мельницами собственных комплексов создавала в ее душе такой грохот и такое пестрое мелькание, что других людей она практически не слышала и не видела.

В ящике ее письменного стола лежало круглое двустороннее зеркальце, одна его сторона была с пятикратным увеличением. Василиса могла часами разглядывать свое лицо во всех подробностях, и подробности эти ее ужасали, особенно когда она сравнивала собственную физиономию с гладкими, вылизанными компьютерным способом личиками журнальных моделей.

«Господи, ну почему я такая страшная? Зачем мне жить, если я уродина? Зачем учиться, поступать в институт?»

Она находила где-нибудь на подбородке едва заметный прыщик и с яростью набрасывалась на него. Через пятнадцать минут он превращался в большую, воспаленную гадость, с которой нельзя выйти на улицу и тем более идти в школу.

Если совсем нечего было расковырять на лице, агрессия саморазрушения направлялась на килограммы веса. Василиса целеустремленно голодала, доводила себя до голодных обмороков. Но вдруг хотелось чего-нибудь вкусненького. Она украдкой от самой себя съедала булочку, шоколадку, мороженое, сначала немного, потом больше, и уже не могла остановиться. Килограммы возвращались на место. Впрочем, никто, кроме нее, этого не замечал, их было всего полтора-два, не больше, этих килограммов.

Когда она плясала на ночных дискотеках, сидела на уроках или в кафе в компании друзей, невозможно было представить, сколько шума, визга и суеты происходит в ее душе. Тоненькая, ладная, большеглазая девочка, с густыми тяжелыми волосами до пояса. Какие у нее могут быть комплексы?

«Правда, какие комплексы? Ну их к черту!» – говорила себе Василиса, возвращаясь домой на рассвете после очередной безумной вечеринки, обещая себе, что перепишет, наконец, сочинение, исправит пару по физике. Вместе с учебниками и тетрадями на столе само собой появлялось увеличительное зеркало. Все начиналось сначала. Устав от борьбы, лежа на коврике в своей комнате, Василиса виновато шептала: «Я посплю капельку».

Она засыпала крепко, видела счастливые детские сны и просыпалась другим человеком. Умывшись, глядела в зеркало в ванной и вдруг жутко себе нравилась, начинала громко петь, прыгать, танцевать. Вдохновенно наряжалась, причесывалась, рвалась вон из дома, чтобы срочно кто-нибудь ее, такую красивую, увидел и оценил по достоинству.

Ценители всегда находились. Главным из них в последнее время был некто Герман, шикарный молодой человек, почти вдвое старше нее.

Когда Василиса училась в восьмом классе, он преподавал в ее школе физкультуру. Проработал всего год. Девочки сохли по нему, учительницы приходили в школу надушенные и накрашенные, со свежими парикмахерскими укладками. Он был вкрадчиво любезен с учительницами и благоразумно не обращал ни на кого из учениц внимания. И все-таки Василиса могла поклясться, что уже тогда, в восьмом, он выделял ее, худющую, слегка дикую, из общей стаи вполне зрелых одноклассниц. Он чуть дольше, чем следовало, задерживал на ней взгляд своих узких голубых глаз и, когда страховал ее при прыжке с брусьев или через «козла», обязательно ловил, прикасался сухими горячими лапами, хотя она отлично прыгала и совершенно безопасно приземлялась.

Однажды он застал ее у зеркала в вестибюле. Вокруг никого не было, шел третий урок, Василису отпустили домой, у нее поднялась температура. Физкультурник Герман Борисович внезапно возник у нее за спиной, и несколько секунд они молча смотрели друг на друга в зеркале, а потом он тихо спросил:

– Нравишься себе?

– Естественно! —Василиса щелкнула заколкой и красиво тряхнула волосами.

– Умница, – он склонился чуть ближе и, почти касаясь губами ее уха, прошептал: – Еще пара лет, и по тебе начнут сходить с ума мужики. А тетки при твоем появлении будут хвататься за своих мужей, как в рыночной толпе хватаются за сумки и карманы, опасаясь воровства.

– Это вы к чему, Герман Борисович? – Василиса развернулась, так резко, что ее тяжелые длинные волосы хлестнули его по лицу.

Он отступил и, улыбнувшись по-дурацки, промычал в ответ нечто невнятное.

Ухо и часть щеки, то место, куда он подышал, потом еще долго пылало. Она кожей вспоминала его теплое дыхание, у нее сладко ныло солнечное сплетение и щекотало в носу, как от цветочной пыльцы. Но тогда, у зеркала, в пустом гулком вестибюле, она ничем себя не выдала. Она чувствовала, что стоит поплыть, как плывут от его роскошной мужественной морды и потрясающей фигуры все остальные особи женского пола, и он перестанет выделять ее из общей массы. И еще, она понимала, что Герман, как таковой, не особенно ее интересует. Просто это отличный способ самоутверждения и лекарство от комплексов.

В девятом он уже не преподавал. Он исчез из школы, и никто не знал куда. Василиса легко и быстро о нем забыла. Но однажды случайно столкнулась с ним на улице.

Был ноябрь, шел мокрый крупный снег, у Василисы промокли ноги и от жестокого насморка болели барабанные перепонки. Ветряные мельницы внутренней борьбы крутили крыльями с невероятной силой.

Герман увидел ее из машины, остановился, предложил подвезти. Машина у него была шикарная: перламутровый, как нутро ракушки, новенький «Ауди», волшебно чистый, несмотря на глубокую слякоть.

С тех пор они стали встречаться довольно часто. Она не могла точно ответить себе на вопрос зачем. Ей нравилось собираться на эти свидания, носиться по квартире, примерять кофточки, крутиться перед зеркалом, красить губы липким розовым блеском с запахом клубничной жвачки. Нравилось впархивать в его шикарную машину. Нравилось сидеть с ним в каком-нибудь эстетском кафе, где весь дизайн сводится к извивам водопроводных труб и авангардным калякам-малякам на стенах, где орет музыка, взмыленные официанты носятся, обмотанные длинными фартуками цвета хаки. Тут же, в центре зала, повара в колпаках жонглируют пиццей и толстыми лоскутами кровавого мяса, все вокруг шипит, дымит, вопит и пахнет, так же оглушительно, как у нее в душе, когда крутят крыльями бессмысленные ветряные мельницы.

Ей не нравилось, когда он опрокидывал в машине спинки сидений и мокро целовал ее в шею и трогал, трогал своими горячими быстрыми лапами. Ей не нравилось бывать в крошечной квартире, которую он называл офисом.

Однажды, когда они кувыркались в этом самом офисе на кожаном диване, он вдруг вскочил, бросился к балкону и завопил, как сумасшедший: «Быстро, вставай, одевайся!»

Через три минуты Василиса опомнилась на лестничной площадке, двумя этажами выше. Было четыре утра.

Она услышала, как внизу открылась дверь, как женский голос произнес: «Привет. Ты здесь? А почему не позвонил?» Дверь быстро захлопнулась, Василиса побежала вниз, чтобы поскорей убраться вон отсюда, домой, но вспомнила, что ее сумочка с деньгами, ключами и мобильным телефоном осталась в квартире.

Пока она размышляла, что делать, дверь опять хлопнула. Явился Герман с ее сумочкой. Заикаясь и не глядя в глаза, сообщил, что сейчас ей нужно ехать домой. Протянул сто рублей на такси. Она не взяла. Он спустился с ней вниз, по дороге бормоча грустную историю о свирепой начальнице, пожилой даме, с которой ему приходится спать, иначе она его выгонит с работы, и он умрет с голоду. Внизу, рядом с его «Ауди», стоял красный спортивный «Пежо».

– Она забыла пакет с продуктами в машине, – объяснил Герман, глядя вверх, на окно офиса, – она сейчас в ванной, так что ты быстренько… Прости, я не могу поймать для тебя машину, не успею, но здесь нормально, не опасно. – Он даже попытался поцеловать ее и прошептал, что завтра позвонит.

Василиса еле сдержалась, чтобы не врезать ему по физиономии, и потом долго жалела, что не врезала.

Это было совсем недавно. Всего лишь неделю назад. А еще неделей раньше она завалила экзамены в университет. Самое обидное, что даже не завалила. Просто ее мама легкомысленно мало заплатила нужному человеку.

Человек этот даже намекнул Василисе по телефону, накануне последнего экзамена, что следует дать еще. Однако мама улетела в Испанию. Она служила гувернанткой в богатом семействе, воспитывала двенадцатилетнюю чужую девочку. Папа со своей новенькой женой и двумя новенькими маленькими детками отдыхал в Греции.

Что противней, провал экзаменов или Герман с его пожилой начальницей, Василиса не знала. Да это и не важно. Дня три она не вылезала из дома, под орущий телевизор валялась на своем коврике, смотрелась в кривое зеркало, пыталась читать, но строчки расплывались. Пыталась плакать, но тут же засыпала.

Наконец, проснувшись в очередной раз, вымыла голову, причесалась, оделась и отправилась шляться по душной смутной Москве, не просто так, а с конкретной целью. Ей вдруг безумно захотелось купить себе на последние полторы тысячи рублей коричневые джинсы-клеш. Но именно таких джинсов не нашла, устала, забрела в маленькое подвальное кафе на Гоголевском бульваре и познакомилась там с Гришей, а потом он познакомил ее со своими друзьями и пригласил к одному из них на дачу, в итоге они оказались в этом страшном Бермудском треугольнике.

«Я посплю капельку».

Она была уверена, что произнесла это вслух, но собственного голоса не услышала. Рядом ревел мотор. Катер возвращался. Это был последний шанс позвать на помощь. Но шевельнуться и крикнуть казалось невозможно. Она вспомнила, как Гриша пугал всех симптомами отравления угарным газом. Слабость, тошнота, головная боль. Иногда потеря сознания, вплоть до глубокой комы.

«Я капельку посплю».

Во сне она увидела Гришу. Он смотрел на нее живыми ясными глазами. Во сне она решила, что выкинет свое увеличительное зеркало. Она вполне четко увидела, как открывает ящик, достает зеркало в красивой золотистой рамке, смотрится в последний раз, и там возникает ее лицо, вернее то, что осталось от лица. Черные дыры глазниц, оскаленный рот, клочья обугленной кожи…

Василиса сначала вскочила на ноги, а потом уж проснулась и почувствовала жуткую, ни с чем не сравнимую боль. Секунду назад она дернулась во сне, вскинула руку с воображаемым зеркалом, чтобы отбросить его подальше, и задела тлеющий сучок мертвой, давно рухнувшей елки.

Наверное, она кричала. Но никакого звука не вылетело из ее горла. От этого стало совсем страшно. Надо было бежать, идти, ползти, как можно скорей и как можно дальше отсюда, пока хватит сил.

* * *

Оказавшись в крошечном гостиничном номере, Андрей Евгеньевич Григорьев скинул ботинки и рухнул на целомудренно узкую койку.

«Надо встать, открыть чемодан, принять душ, почистить зубы. Хотя бы просто раздеться и залезть под одеяло», – подумал он.

И тут же уснул.

В номере было тихо, как в пещере. Единственное окно выходило в глухой бетонный колодец. Григорьеву приснилась московская квартира, в которой четверть века назад он, молодой офицер КГБ, жил с женой и дочерью. Дочь Маша, сегодняшняя, взрослая Маша, стопроцентная американка Мери Григ, сидела на диване, поглаживая белого кота Христофора Первого. Покойный кот уютно свернулся у нее на коленях и урчал, как деревенский мотороллер. Обстановка квартиры была воссоздана довольно точно, но тени расходились неправильно, в разные стороны, независимо от направления света. Зеркало стенного шкафа отражало не книжные полки и угол дивана, а почему-то кухонный стол и разноцветные шарики люстры, которая висела за стеной, в соседней комнате. Ни один из предметов не выдерживал долгого внимательного взгляда, подтекал, оплывал и терял форму, как пластилиновая фигурка на горячей батарее. Когда явилась Катя, жена Григорьева, мать Маши, погибшая в восемьдесят пятом году, подвох стал очевиден. Катя была непомерно большая, в глухом розовом платье до пят. Ткань зыбилась медленными крупными волнами, предательски подчеркивая, что там, под ней, пустота вместо тела. Катя курила толстую сигару, чего никогда не делала при жизни. Аккуратные столбики пепла падали на клетчатый черно-белый ковер, но не рассыпались, а превращались в шахматные фигуры и выстраивались в исходную позицию для игры. Андрей Евгеньевич чувствовал, что им с Машей надо поскорей покинуть это мертвое прошлое, грубую подделку под воспоминание. Как часто случается в сновидениях, он хотел крикнуть, но из горла вылетала тишина.

Он проснулся в холодном липком поту, уставился в потолок и несколько минут лежал, не в силах шевельнуться, не понимая, где он, удивляясь, что рядом нет белого кота Христофора Второго, кровать слишком узкая, подушка маленькая и плоская, и вообще, все чужое, непривычное.

За окном сияло солнце, такое яркое, что даже каменный колодец был наполнен светом. Часы показывали девять. Сначала он подумал, что девять вечера. Но этого не могло быть. Солнечный свет вечером имеет совсем другие оттенки.

Андрей Евгеньевич прилетел в шесть, в гостиницу попал в восемь, рухнул в койку в половине девятого. Сколько же он проспал?

Во рту было противно, перед сном он не почистил зубы. Из коридора слышался гул пылесоса. Горничные громко переговаривались по-испански. Голоса приближались, наконец постучали в дверь. Не ожидая ответа, появилась темнокожая пожилая толстуха в сине-розовой униформе и на чудовищном немецком сообщила, что ей необходимо срочно проверить содержимое мини-бара.

– Позже! – невежливо рявкнул Григорьев и понял наконец, что на самом деле сейчас девять утра, то есть он проспал больше двенадцати часов.

Такого с ним не случалось лет сто. Он был старый. Старики мало спят. Он привык к своей бессоннице, привык думать ночами, а не видеть многозначительные странные сны. Горничная сердито хлопнула дверью. Андрей Евгеньевич снял с себя мятую, влажную рубашку, джинсы и прошлепал босиком в ослепительную маленькую ванную. Вид собственной опухшей бледной физиономии в зеркале заставил вздрогнуть. За ночь щеки поросли седой щетиной, остатки волос торчали короткими пегими перышками. Глаза отекли и покраснели. Минут пятнадцать, стоя в стерильной душевой кабинке, он поливался то кипятком, то ледяной водой, мыл голову миндальным гостиничным шампунем из пакетика, чистил зубы. Побрившись после душа, он почувствовал себя вполне живым, бодрым, уже не так хмуро глядел на собственное отражение.

Спохватившись, что гостиничный завтрак заканчивается через десять минут, Григорьев отправился в ресторан. По дороге его окликнул портье. Вместо вчерашней девушки за стойкой дежурил добротный пожилой толстяк, тоже сине-розовый. Лысина его напоминала шарик земляничного мороженого.

– Мистер Григорьефф! Вам послание.

Он протянул Андрею Евгеньевичу конверт из матовой серой бумаги с золотым тиснением. Внутри лежал пригласительный билет на литературный вечер, который состоится сегодня в двадцать один час в клубе «Кафка» по адресу Циммер плац, 8. Григорьев заказал его еще из Нью-Йорка, накануне отлета, через Интернет, на адрес франкфуртской гостиницы «Манхэттен».

В зале для завтраков было пусто. Официанты уже убирали еду со шведского стола. Осталось только несколько пригоревших булочек, скрюченные ломтики сухого сыра, немного йогурта на дне алюминиевого бочонка. Стаканчики для сока были размером с водочные рюмки. Кофе эспрессо – за отдельную плату.

«Все ворчишь, ворчишь. Ты просто старый и ввязался не в свое дело. Куда тебе ловить террористов? Не к лицу и не по летам!» – думал Андрей Евгеньевич, ковыряя ложкой густую красно-белую смесь фруктового компота с йогуртом.

– Почему вы не едите? Это вкусно и полезно, – послышался над ним знакомый голос. Он вздрогнул и поднял глаза.

Возле его столика со стаканом сока и тарелкой, на которой лежал пригоревший рогалик, стоял Всеволод Сергеевич Кумарин. Он, как обычно, явился без всякого предупреждения. Андрей Евгеньевич ждал увидеть здесь связника, а не самого шефа.