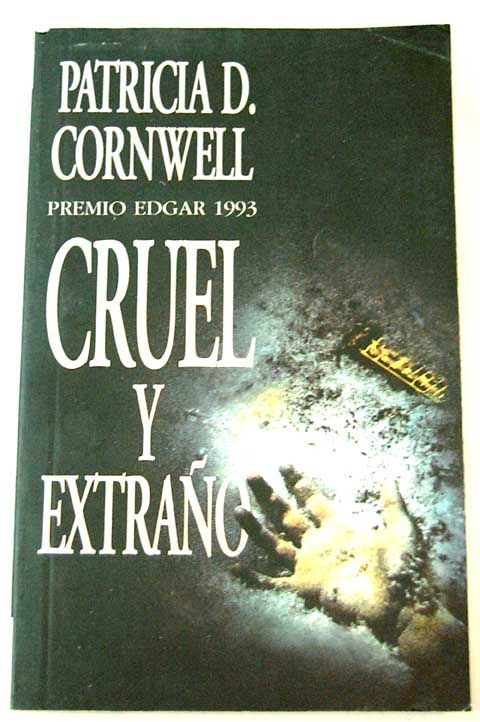

CRUEL Y EXTRAÑO

(REFLEXIÓN DEL MALDITO EN LA CALLE SPRING)

Patricia D. Cornwell

Título Original: Cruel and Unusual

Traducción: (1994) Jordi Mustieles

Este libro es para la inimitable doctora Marcella Fierro. (Enseñó bien a Scarpetta.)

PRÓLOGO

Faltan dos semanas para Navidad. Cuatro días para nada en absoluto. Tendido en la cama de hierro contemplo mis sucios pies descalzos y el retrete blanco sin asiento, y cuando las cucarachas se arrastran por el suelo ya no doy un salto. Las miro de la misma manera que ellas me miran a mí.

Cierro los ojos y respiro despacio.

Me acuerdo de cuando rastrillaba heno a pleno sol sin recibir ningún salario en comparación con la forma en que viven los blancos. Sueño que tuesto cacahuetes en una lata y cuando los tomates están maduros los devoro como manzanas. Me imagino conduciendo la camioneta, con el sudor brillándome en la cara en aquel lugar sin futuro que juré abandonar.

No puedo usar el váter, sonarme la nariz ni fumar sin que los guardias tomen nota. No hay reloj. Nunca sé qué tiempo hace. Abro los ojos y veo una pared vacía que no tiene fin. ¿Qué se supone que ha de sentir un hombre cuando está a punto de irse?

Como una canción muy triste. No sé la letra. No me acuerdo. Dicen que sucedió en septiembre, cuando el cielo era como un huevo de tordo y las hojas estaban encendidas y caían a tierra. Dicen que una bestia andaba suelta por la ciudad. Ahora hay un sonido menos.

Con matarme a mí no se mata a la bestia. La oscuridad es su amiga, la carne y la sangre su festín. Cuando crees que ya no hay peligro en dejar de mirar es cuando más te vale empezar a mirar, hermano.

Un pecado conduce a otro.

Ronnie Joe Waddell

1

El lunes que llevé la reflexión de Ronnie Joe Waddell en la cartera no vi el sol en todo el día. Estaba oscuro cuando fui a trabajar por la mañana. Volvía a estar oscuro cuando regresé a casa. Gotitas de lluvia giraban bajo el haz de los faros, la noche lóbrega de niebla y crudamente fría.

Encendí un fuego en la sala de estar y pensé en las tierras de cultivo de Virginia y en tomates madurando al sol. Me imaginé un joven negro en la calurosa cabina de una camioneta y me pregunté si ya entonces su cabeza estaba llena de asesinato. El Richmond Times-Dispatch había publicado la reflexión de Waddell y yo había llevado el recorte al trabajo para incluirlo en su cada vez más voluminoso expediente. Pero los asuntos del día me distrajeron y la reflexión se quedó en la cartera. La había leído varias veces. Suponía que nunca dejaría de intrigarme el que poesía y crueldad

pudieran residir en el mismo corazón.

Pasé las horas siguientes saldando facturas y escribiendo felicitaciones de Navidad con el televisor conectado y sin volumen. Como los demás ciudadanos de Virginia, siempre que estaba prevista una ejecución averiguaba por los medios de comunicación si se habían agotado todas las apelaciones o bien si el gobernador había concedido clemencia. La noticia determinaba que yo fuera a acostarme o volviera a meterme en el coche para regresar a la morgue.

Casi a las diez de la noche sonó el teléfono. Lo descolgué creyendo que sería mi delegado o algún otro miembro de mi equipo cuya velada, como la mía, estaba en suspenso.

—¿Hola? —dijo una voz masculina que no reconocí—. Estoy intentando localizar a Kay Scarpetta. Esto..., la jefa de Medicina Forense, la doctora Scarpetta.

—Al aparato —respondí.

—Ah, bien. Soy el sargento Joe Trent, del condado de Henrico. Encontré su número en el listín — parecía excitado—. Perdone que la moleste en su casa, pero tenemos una situación en la que realmente necesitamos su ayuda.

—¿Cuál es el problema? —inquirí con voz tensa, mirando fijamente la pantalla del televisor. Estaban pasando un anuncio. Esperé que no fuera necesaria mi presencia en la escena de un crimen.

—Esta misma tarde un varón blanco de trece años de edad fue raptado a la salida de un

supermercado en Northside. Le pegaron un tiro en la cabeza y es posible que haya también algunos componentes sexuales en el caso.

Se me cayó el alma a los pies.

—¿Dónde está el cuerpo? —pregunté, mientras buscaba papel y pluma.

—Lo encontraron detrás de una tienda de comestibles de la avenida Patterson, en el condado. No está muerto. Aún no ha recobrado la conciencia, pero en estos momentos nadie puede decir con certeza si vivirá o no. Me doy cuenta de que este caso no le corresponde a usted, ya que la víctima no ha muerto, pero presenta algunas lesiones desconcertantes. No se parecen a nada de lo que yo haya visto jamás. Sé que usted ve muchas clases de lesiones distintas, y se me ha ocurrido que quizá podría hacerse una idea de cómo fueron infligidas estas y por qué.

—Descríbamelas —le pedí.

—Tenemos dos zonas. Una en la parte interior del muslo derecho, ya sabe, cerca de la ingle. La otra está en la zona del hombro derecho. Faltan trozos de carne, extirpados a punta de cuchillo, y en los bordes de las heridas hay cortes y rasguños extraños. Ahora está en el Centro Médico de Henrico.

—¿Han encontrado los tejidos escindidos? —mi mente repasaba velozmente otros casos, buscando algo semejante.

—De momento, no. Tenemos hombres allí que siguen buscando. Pero es posible que el asalto ocurriera dentro de un coche.

—¿Qué coche?

—El del atacante. El aparcamiento de la tienda de comestibles donde se encontró al muchacho queda de cinco a seis kilómetros del supermercado donde fue visto por última vez. Pudo subir al automóvil de alguien, quizá le obligaron.

—¿Tomaron fotografías de las lesiones antes de que los médicos empezaran a trabajar con él?

—Sí. Pero no le han hecho gran cosa. Debido a la superficie de piel que falta, tendrán que hacerle injertos; injertos totales, dijeron, si eso le dice algo.

Me decía que habían desbridado las heridas, que lo tenían con antibióticos intravenosos y estaban esperando para efectuar un injerto gluteal. Si, empero, no era éste el caso y habían rebajado el tejido alrededor de las lesiones y las habían suturado, no iba a quedar gran cosa que yo pudiera ver.

—No le han suturado las heridas —afirmé.

—Eso me han dicho.

—¿Quiere que vaya a echarle un vistazo?

—Sería estupendo —respondió con alivio—. Podrá ver perfectamente las lesiones.

—¿Cuándo desea usted que vaya?

—Mañana estaría bien.

—De acuerdo. ¿A qué hora? Cuanto más temprano, mejor.

—¿A las ocho en punto? La esperare frente a la entrada de urgencias.

—Ahí estaré —le prometí mientras el presentador me miraba con expresión adusta. Colgué el auricular, cogí el control remoto y subí el volumen del sonido.

—¿... Eugenia? ¿Puedes informarnos de si el gobernador ha dicho algo?

La cámara pasó a la Penitenciaría del Estado de Virginia, donde hacía doscientos años que se almacenaba a los peores criminales de la Commonwealth [Designación oficial de cuatro estados de EE.UU., entre ellos el de Virginia. (N. del T.], en una franja rocosa del río James en las afueras de la ciudad. Manifestantes con pancartas y entusiastas de la pena capital se habían congregado en la oscuridad, sus facciones endurecidas por el fulgor de los focos de la televisión. Me heló el alma ver gente riendo. Una reportera joven y guapa, enfundada en un chaquetón rojo, llenó la pantalla.

—Como ya sabes, Bill —comenzó—, ayer se instaló una línea telefónica entre el despacho del gobernador Norring y la penitenciaría. Pero aún no ha dicho nada, y eso es muy significativo. Históricamente, cuando el gobernador no tiene intención de intervenir, guarda silencio.

—¿Cómo está la situación ahí? ¿Sigue relativamente tranquila, de momento?

—De momento, sí, Bill. Yo diría que debe de haber varios centenares de personas reunidas aquí en la calle. Y, naturalmente, la penitenciaría se halla casi vacía. Casi todos los internos, excepto algunas docenas, han sido trasladados ya al nuevo centro penitenciario de Greensville.

Apagué el televisor y al cabo de pocos minutos me hallaba conduciendo hacia el este con el seguro de las puertas puesto y la radio encendida. La fatiga se extendía por mi cuerpo como anestesia. Me sentía deprimida y entumecida. Temía las ejecuciones. Temía tener que esperar a que alguien muriera, y deslizar luego mi escalpelo sobre una carne tan tibia como la mía. Yo era una médico con un título en Derecho. Se me había enseñado a reconocer qué daba la vida y qué la quitaba, qué estaba bien y qué estaba mal. Más adelante, la experiencia se había convertido en mi maestra, limpiándose los pies en aquella prístina parte de mí que era idealista y analítica. Resulta desalentador que una persona reflexiva se vea obligada a admitir que muchos estereotipos son verdaderos. No hay justicia en la tierra. Nada podía reparar lo que Ronnie Joe Waddell había hecho.

El reo llevaba nueve años en la galería de los condenados a muerte. Su víctima no había sido uno de mis casos porque la asesinó antes de que me nombraran jefa de Medicina Forense de Virginia y me mudara a Richmond. Pero había estudiado atentamente su expediente. Conocía bien hasta los más atroces detalles. La mañana del 4 de septiembre, diez años antes, Robyn Naismith telefoneó al Canal 8, del que era presentadora, para avisar que se encontraba indispuesta y no iría a trabajar. Salió a comprar medicamentos para el resfriado y volvió a su casa. Al día siguiente se encontró en la sala de estar su cuerpo desnudo y maltratado, apoyado contra el televisor. En el botiquín se halló la huella de un pulgar ensangrentado que posteriormente fue identificada como perteneciente a Ronnie Joe Waddell.

Cuando llegué había varios automóviles aparcados detrás de la morgue. Fielding, mi delegado, ya estaba allí, al igual que mi administrador, Ben Stevens, y la supervisora de la morgue, Susan Story. La puerta cochera estaba abierta, dejando ver las luces que iluminaban tenuemente el asfalto del interior, y un agente de policía del capitolio fumaba sentado en su coche oficial. Se apeó en cuanto aparqué.

—¿Cree que es seguro dejar abierta la puerta cochera? —le pregunté. Era un hombre alto y enjuto con una tupida cabellera blanca. Aunque ya había hablado con él en numerosas ocasiones, no logré recordar cómo se llamaba.

—Por el momento parece que sí, doctora Scarpetta —respondió mientras se abrochaba la cremallera de su gruesa chaqueta de nylon—. No he visto ningún alborotador por aquí.

Pero cuando lleguen los de Instituciones Penitenciarias la cerraré y me aseguraré de que siga cerrada.

—Siempre y cuando permanezca aquí mientras tanto.

—Sí, señora. Puede contar con eso. Y vendrá una pareja de agentes uniformados por si acaso surge algún problema. Por lo visto hay muchas protestas. Supongo que ya habrá leído en el periódico

lo de esa petición con tantas firmas que han presentado al gobernador. Y hoy mismo he oído decir que unos remilgados de California se han puesto en huelga de hambre.

Dirigí una mirada fugaz al aparcamiento vacío y a la acera opuesta de la calle Main. Pasó un automóvil sin aminorar la marcha, con un siseo de neumáticos sobre el pavimento mojado. Las farolas eran borrones en la niebla.

—Conmigo que no cuenten. Por Waddell, ni siquiera me perdería una taza de café —El policía protegió con las manos un encendedor y empezó a aspirar bocanadas de humo—. Después de lo que le hizo a esa Naismith... Todavía me acuerdo de cuando la veía por la tele. A mí, las mujeres me gustan como el café: dulce y muy claro. Pero he de reconocer que era la negra más guapa que he visto en mi vida.

Hacía apenas dos meses que había dejado el tabaco, y ver fumar a alguien delante de mí aún me ponía frenética.

—Dios mío, debe de hacer casi diez años —prosiguió él—. Pero nunca olvidaré la conmoción que hubo. Uno de los peores casos que hemos tenido nunca. Se diría que un oso pardo la... Le interrumpí.

—¿Nos hará saber lo que vaya ocurriendo?

—Sí, señora. Me lo dirán por radio y yo le pasaré la información —Regresó hacia el refugio de su automóvil.

En el interior de la morgue, luces fluorescentes despojaban de color al pasillo, impregnado de olor a desodorante. Pasé ante el pequeño despacho donde las casas de pompas fúnebres firmaban la entrega de los cuerpos, y luego ante la sala de rayos X y el frigorífico, que era en realidad una amplia sala refrigerada con camillas de dos pisos y macizas puertas de acero. La luz del pabellón de autopsias estaba encendida, las mesas de acero inoxidable bruñidas hasta refulgir. Susan estaba afilando un cuchillo largo y Fielding etiquetando tubos que contenían sangre. Los dos parecían tan cansados y faltos de entusiasmo como yo misma.

—Ben está arriba en la biblioteca, mirando la tele —me informó Fielding—. Nos avisará si hay alguna novedad.

—¿Qué probabilidades hay de que ese tipo tuviera el sida? —Susan se refirió a Waddell como si ya estuviera muerto.

—No lo sé —respondí—. Nos pondremos guantes dobles, todas las precauciones de costumbre.

—Espero que nos digan algo si lo tenía —insistió—. No me fío en absoluto cuando nos mandan estos presos. Creo que les da igual que sean VIH positivos, porque no es problema suyo. No son ellos los que han de hacer las autopsias y preocuparse por los pinchazos de aguja.

Susan se estaba volviendo cada vez más paranoica respecto a los riesgos profesionales, como la exposición a la radiación, a productos químicos y a contagios. No podía reprochárselo. Estaba embarazada de varios meses, aunque apenas se le notaba.

Después de enfundarme un delantal de plástico, volví al vestuario y me puse la bata verde, me cubrí los zapatos con polainas y cogí dos paquetes de guantes. Inspeccioné el carrito quirúrgico colocado junto a la mesa tres. Todo estaba provisto de etiquetas con el nombre de Waddell, la fecha y el número de autopsia. Los envases y tubos etiquetados irían a parar a la basura si el gobernador Norring intercedía en el último momento. Se tacharía el nombre de Ronnie Waddell del registro de la morgue y su número de autopsia sería asignado al próximo que llegara.

A las once de la noche, Ben Stevens bajó meneando la cabeza. Todos miramos el reloj de pared. Nadie dijo nada. Fueron pasando los minutos.

Entró el policía municipal, radio portátil en mano. Por fin recordé que se llamaba Rankin.

—Lo han declarado muerto a las once y cinco —anunció—. Estará aquí en cosa de quince minutos.

La ambulancia emitió un pitido de advertencia mientras entraba en marcha atrás, y cuando se abrieron las portezuelas traseras saltaron de ella varios guardias del Departamento de Instituciones Penitenciarias, en cantidad suficiente para reducir un pequeño motín carcelario. Cuatro de ellos sacaron la camilla donde yacía el cuerpo de Ronnie Waddell. La transportaron rampa arriba hacia el interior de la morgue, con tintineos de metal, roce de pies contra el suelo y todos quitándonos de en medio. Tras depositar la camilla sobre el suelo de baldosas sin molestarse en desplegar las patas, la empujaron como un trineo sobre ruedas, su pasajero sujeto con correas y cubierto con una sábana ensangrentada.

—Una hemorragia nasal —me explicó uno de los guardias antes de que pudiera preguntárselo.

—¿Quién ha tenido una hemorragia nasal? —pregunté, al advertir que las manos enguantadas del guardia estaban manchadas de sangre.

—El señor Waddell.

—¿En la ambulancia? —estaba intrigada, porque Waddell ya no hubiera debido tener presión sanguínea cuando lo llevaron a la ambulancia.

Pero el guardia estaba pendiente de otros asuntos y no obtuve respuesta. Tendría que esperar. Trasladamos el cadáver a la camilla situada sobre la báscula del piso. Manos afanosas se ocuparon en desabrochar correas y apartar la sábana. La puerta del pabellón de autopsias se cerró sigilosamente cuando los guardias de Instituciones Penitenciarias se retiraron con tanta presteza como habían llegado. Waddell llevaba exactamente veintidós minutos muerto. Podía oler su sudor, sus sucios pies descalzos y el leve hedor de la carne chamuscada. Le habían arremangado la pernera derecha del pantalón por encima de la rodilla, y llevaba la pantorrilla envuelta en gasa nueva aplicada post mortem a las quemaduras. Había sido un hombre corpulento y vigoroso. Los periódicos le habían puesto el mote de «el gigante apacible», el poético Ronnie de ojos melancólicos. Sin embargo, hubo un momento en el que utilizó las grandes manos, los robustos hombros y los brazos que ahora tenía ante mí para arrancar la vida de otro ser humano. Desabroché los cierres de velcro de su camisa de dril azul claro, registrándole los bolsillos mientras lo desvestía. Buscar efectos personales es un formalismo generalmente infructuoso. Se supone que los internos no llevan nada encima cuando van a la silla eléctrica, y quedé muy sorprendida al descubrir lo que parecía ser una carta en el bolsillo de atrás de sus tejanos. El sobre estaba sin abrir. En su anverso, escrito en grandes letras de molde, rezaba:

SUMAMENTE CONFIDENCIAL.

¡ENTIÉRRENLO CONMIGO, POR FAVOR!

—Haz una fotocopia del sobre y de lo que haya en su interior y deposita los originales junto con sus efectos personales —le encargué a Fielding, tendiéndole el sobre.

Lo prendió con sujetapapeles en una tabilla, bajo el protocolo de la autopsia, y farfulló: Jesús. Es más grande que yo.

—Me asombra que alguien pueda ser más grande que tú —le dijo Susan a mi delegado, practicante devoto del culturismo.

—Menos mal que no hace mucho que ha muerto —comentó éste—. De otro modo, habríamos necesitado las cizallas gigantes.

Cuando una persona musculosa lleva unas cuantas horas muerta, se muestra tan poco dócil como una estatua de mármol. La rigidez aún no había empezado a manifestarse. Waddell estaba tan flexible como cuando vivía. Se hubiera dicho que dormía.

Tuvimos que colaborar todos para pasarlo, boca abajo, a la mesa de autopsias. Pesaba ciento diecisiete kilos con cuatrocientos gramos. Los pies le sobresalían del borde de la mesa... Estaba midiendo las quemaduras de la pierna cuando sonó el timbre de la puerta cochera. Susan fue a ver quién era y al poco rato regresó con el teniente Pete Marino, la gabardina desabrochada, arrastrando un extremo del cinturón por el suelo de baldosas.

—La quemadura de la parte posterior de la pantorrilla mide diez centímetros por tres —le dicté a

Fielding—. Está seca, contraída y ampollada.

Marino encendió un cigarrillo; parecía agitado.

—Están armando jaleo con eso de la sangre-dijo.

—La temperatura rectal es de cuarenta grados centígrados —anunció Susan tras extraer el termómetro químico—. Esto es a las once cuarenta y nueve.

—¿Sabe por qué tiene sangre en la cara? —preguntó Marino.

—Uno de los guardias habló de una hemorragia nasal —le contesté, y añadí—: Tenemos que darle la vuelta.

—¿Ha visto esto en el haz interno del brazo izquierdo? —Susan me señaló una abrasión. La examiné con lupa bajo una luz intensa.

—No sé. Quizá se la haya causado una de las correas.

—Hay otra igual en el brazo derecho.

Le eché un vistazo mientras Marino me observaba y fumaba. Volteamos el cadáver y le colocamos un tarugo bajo los hombros. Manó un hilillo de sangre de la ventanilla derecha de la nariz. Le habían afeitado descuidadamente la barba y la cabeza. Hice la incisión en forma de Y.

—Puede que aquí haya abrasiones —sugirió Susan, contemplando la lengua.

—Sácala —Introduje el termómetro en el hígado.

—Jesús —masculló Marino entre dientes.

—¿Ahora? —Susan tenía el escalpelo a punto.

—No. Fotografía las quemaduras de la cabeza. Tenemos que medirlas. Luego extirpa la lengua.

—Mierda —protestó—. ¿Quién fue el último que usó la cámara?

—Lo siento —dijo Fielding—. No había carrete en la recámara. Lo olvidé. A propósito, te corresponde a ti reponer el rollo de película.

—Sería muy de agradecer que me avisaras cuando la recámara está vacía.

—Se supone que las mujeres son intuitivas. No creí que hiciera falta avisarte.

—Tengo las medidas de estas quemaduras de la cabeza —anunció Susan, haciendo caso omiso de su comentario.

—Adelante.

Susan le dictó las medidas y empezó a ocuparse de la lengua. Marino se apartó de la mesa.

—Jesús —repitió—. Esto siempre puede conmigo.

—La temperatura del hígado es de cuarenta grados y medio-le informé a Fielding.

Miré el reloj de soslayo. Waddell llevaba una hora muerto. No se había enfriado mucho. Era corpulento. La electrocución calienta el cuerpo. En autopsias que había hecho a individuos más pequeños, había encontrado temperaturas cerebrales de hasta más de cuarenta y tres. La pantorrilla derecha de Waddell estaba por lo menos a esa temperatura, caliente al tacto, el músculo en contracción tetánica total.

—Una pequeña abrasión en el borde. Pero nada importante —declaró Susan.

—¿Se mordió la lengua con tanta fuerza como para soltar toda esta sangre? —preguntó Marino.

—No —contesté.

—Bien, pues ya han empezado a armar follón al respecto —alzó la voz—. He creído que le interesaría saberlo.

De pronto caí en la cuenta. Hice una pausa y apoyé el escalpelo sobre el borde de la mesa.

—Usted ha presenciado la ejecución.

—Sí. Ya le dije que asistiría a ella. Todos lo miraron.

—Ahí afuera se están cociendo problemas —prosiguió—. No quiero que nadie salga de aquí solo.

—¿Qué clase de problemas? —inquirió Susan.

—Un puñado de lunáticos religiosos anda merodeando por la calle Spring desde esta mañana. De alguna manera se enteraron de la hemorragia y cuando salió la ambulancia con el cuerpo empezaron a marchar en esta dirección como una banda de zombis.

—¿Vio usted cuándo empezaba a sangrar? —quiso saber Fielding.

—Ah, sí. Lo frieron dos veces. La primera vez se oyó un siseo fuerte, como un radiador con una fuga de vapor, y empezó a salirle sangre por debajo de la máscara. Ahora dicen que quizá la silla no funcionó bien.

Susan puso en marcha la sierra Stryker y nadie quiso competir con su potente zumbido mientras cortaba el cráneo. Seguí examinando los órganos. El corazón estaba bien, y las coronarias de maravilla. Cuando paró la sierra, volví a dictarle a Fielding.

—¿Tienes el peso? —me preguntó.

—El corazón pesa quinientos cuarenta, y se aprecia una sola adherencia del lóbulo superior del pulmón izquierdo al arco aórtico. Incluso he encontrado cuatro paratiroides, por si aún no lo tenías.

—Ya lo tenía.

Coloqué el estómago sobre la tabla de cortar.

—Es casi tubular.

—¿Estás segura? —Fielding se acercó a inspeccionarlo—. Es extraño. Un tipo tan grande necesita un mínimo de cuatro mil calorías diarias.

—Pues últimamente no las ingería —repliqué—. No tiene ningún contenido gástrico. El estómago está absolutamente limpio y vacío.

—¿No se comió la última cena? —me preguntó Marino.

—Por lo visto, no.

—Normalmente, ¿suelen comérsela?

—Sí —respondí—. Normalmente.

Terminamos alrededor de la una de la madrugada y seguimos a los empleados de la funeraria hacia la entrada de automóviles, donde esperaba el coche fúnebre. Cuando salimos del edificio, la oscuridad palpitaba de luces rojas y azules. Parásitos de radio crepitaban en el aire frío y húmedo, se oía zumbido de motores y, más allá de la cerca de tela metálica que rodeaba el aparcamiento, había un círculo de fuego. Hombres, mujeres y niños aguardaban en silencio, los rostros fluctuantes a la luz de las velas.

Los empleados de la funeraria depositaron el cuerpo de Waddell en el vehículo sin pérdida de tiempo y cerraron la portezuela posterior de un golpe.

Alguien dijo algo que no entendí y desde el otro lado de la cerca cayó de pronto una lluvia de velas como una tempestad de estrellas fugaces que aterrizaban blandamente sobre el asfalto.

—¡Condenados pájaros! —exclamó Marino.

Los pabilos refulgían anaranjados y minúsculas llamas punteaban el asfalto. El coche fúnebre salió apresuradamente en marcha atrás. Hubo destellos de flashes. Vi la unidad móvil del Canal 8 aparcada en la calle Main. Alguien corría por la acera. Hombres de uniforme apagaban las velas a pisotones, se dirigían hacia la cerca, pedían a los manifestantes que se dispersaran.

—No queremos problemas —dijo uno de los agentes—. Y no los habrá a menos que algunos de ustedes quieran pasar la noche en el calabozo...

—¡Asesinos! —gritó una mujer.

Otras voces se le unieron y hubo manos que aferraron las mallas de la cerca y empezaron a sacudirlas.

Marino me acompañó a toda prisa hasta mi coche.

Se alzó un cántico de intensidad tribal: «Asesinos, asesinos, asesinos...»

Manoseé las llaves con torpeza, las dejé caer sobre la esterilla, las recogí precipitadamente y logré encontrar la adecuada.

—La sigo hasta su casa-dijo Marino.

Puse la calefacción al máximo, pero no me calentó. Por dos veces comprobé si tenía los seguros puestos. La noche adquirió una calidad surrealista, una extraña asimetría de ventanas oscuras e iluminadas, y había sombras moviéndose en las comisuras de mis ojos.

Tomamos escocés en la cocina porque se me había acabado el bourbon.

—No sé cómo puede beber esta porquería —comentó Marino, descortés.

—Sírvase usted mismo lo que le apetezca del bar —repliqué.

—Por una vez, haré el sacrificio.

No sabía cómo abordar el tema, y era evidente que Marino no pensaba facilitarme las cosas. Estaba tenso, con el rostro enrojecido. Mechones de cabello gris se le adherían al cráneo húmedo, cada vez más calvo, y fumaba sin parar un cigarrillo tras otro.

—¿Había estado antes presente en alguna ejecución? —le pregunté.

—Nunca sentí el impulso irresistible de asistir.

—Pero esta vez se ofreció voluntario, así que el impulso debió de ser bastante irresistible.

—Estoy seguro de que si le echara soda y un poco de limón a este brebaje no quedaría ni la mitad de malo.

—Si quiere que estropee un buen escocés, veré qué puedo hacer. Empujó el vaso hacia mí y fui a abrir el frigorífico.

—Tengo zumo de lima embotellado, pero no hay limón. Registré los anaqueles.

—Ya me va bien.

Vertí unas gotas de zumo de lima en el vaso y luego añadí la Schweppes. Sin prestar atención al extraño brebaje que ingería, Marino prosiguió:

—Quizá lo haya olvidado, pero el caso de Robyn Naismith lo llevé yo. Sonny Jones y yo.

—Yo aún no estaba aquí.

—Ah, sí. Es curioso, tengo la sensación de que ha estado aquí desde siempre. Pero sabe lo que ocurrió, ¿verdad?

Yo era jefa adjunta de Medicina Forense en el condado de Dade cuando Robyn Naismith fue asesinada, y recordaba haber seguido el caso en los periódicos, y haber visto posteriormente un pase de diapositivas en un congreso nacional. La antigua Miss Virginia tenía una belleza asombrosa y una atractiva voz de contralto. Era carismática y sabía expresarse ante las cámaras. Sólo tenía veintisiete años.

La defensa adujo que Ronnie Waddell había entrado con la única intención de robar, y que Robyn tuvo la desgracia de encontrárselo en casa a su regreso de la farmacia. Se alegó que Waddell no veía la televisión y que cuando saqueó la residencia de su víctima y la atacó físicamente ignoraba por completo cómo se llamaba ésta y qué brillante futuro le esperaba. Estaba tan aturdido por las drogas, arguyó la defensa, que no sabía lo que hacía. El jurado rechazó la alegación de demencia temporal y propuso la pena de muerte.

—Sé que hubo una presión increíble para que se atrapara al asesino —le dije a Marino.

—Puñeteramente increíble. Teníamos una magnífica huella latente. Teníamos marcas de mordiscos. Teníamos tres hombres rebuscando en los archivos, mañana, tarde y noche. No sé cuántas horas dediqué a ese maldito caso. Y al final cogimos al cabrón porque iba circulando por Carolina del Norte con una pegatina de inspección técnica caducada —Hizo una pausa y sus ojos se endurecieron cuando añadió—: Claro que entonces Jones ya no estaba con nosotros. Lástima que no haya podido ver cómo Waddell se llevaba su merecido.

—¿Cree usted que Waddell tuvo la culpa de lo que le ocurrió a Sonny Jones? —pregunté.

—¿A usted qué le parece? —Eran amigos.

—Trabajamos juntos en Homicidios, íbamos a pescar juntos, estábamos en el mismo equipo de bolos.

—Sé que su muerte fue un golpe para usted.

—Sí, bueno, el caso lo agotó. Trabajaba a todas horas, sin dormir, sin parar nunca en casa, y seguro que eso no contribuyó a arreglar las cosas con su mujer. Siempre me decía que no podía soportarlo más, hasta que dejó de decirme nada. Y una noche decidió comerse la pistola.

—Lo siento —dije con voz suave—. Pero no estoy segura de que pueda echarle la culpa a Waddell.

—Tenía una cuenta pendiente con él.

—¿Y quedó saldada cuando fue testigo de su ejecución? Al principio, Marino no contestó. Miraba fijamente hacia el otro lado de la cocina, la mandíbula rígidamente apretada. Le vi fumar y apurar su bebida.

—¿Puedo tomar otro de lo mismo?

—Claro. ¿Por qué no?

Me puse en pie y repetí la misma operación mientras pensaba en las injusticias y daños que habían contribuido a formar a Marino. Había sobrevivido a una infancia mísera y sin amor en la peor zona de Nueva Jersey, y albergaba una perenne desconfianza hacia cualquiera que hubiese tenido mejor suerte. No hacía mucho que su esposa lo había dejado tras treinta años de matrimonio, y tenía un hijo del que por lo visto nadie sabía nada. A pesar de su lealtad hacia la ley y el orden y su excelente historial de servicio en la policía, no estaba en su código genético llevarse bien con la jerarquía. Al parecer, el viaje de su vida lo había llevado por un camino difícil. Temí que lo que esperaba hallar al final no fuera sabiduría y serenidad, sino ajustes de cuentas. Marino siempre estaba enfadado por algo.

—Permítame una pregunta, doctora —dijo cuando regresé a la mesa—. ¿Cómo se sentiría si atraparan a los gilipollas que mataron a Mark?

Su pregunta me cogió por sorpresa. No quería pensar en aquella gente.

—¿No hay una parte de usted que desea ver colgados a esos cabrones? —prosiguió—. ¿No hay una parte de usted que desea ofrecerse voluntaria para el pelotón de fusilamiento y apretar personalmente el gatillo?

Mark había muerto porque una bomba colocada en una papelera de la estación Victoria de Londres tuvo que estallar en el momento en que él pasaba por allí. El pesar y la conmoción me habían catapultado más allá de la venganza.

—Para mí, sería un ejercicio de futilidad proponerme castigar a un grupo de terroristas —contesté. Marino me dirigió una mirada penetrante.

—Eso es lo que se llama una de sus famosas respuestas de mierda. Si usted pudiera, les haría la

autopsia gratis. Y querría que estuvieran vivos y los rajaría muy despacito. ¿Le he contado alguna vez qué pasó con la familia de Robyn Naismith? Cogí mi vaso.

—Su padre era médico en el norte de Virginia, una excelente persona —me explicó—. A los seis meses del juicio le diagnosticaron un cáncer, y dos meses después estaba muerto. Robyn era hija única. La madre se muda a Texas, se ve mezclada en un accidente de tráfico y se pasa la vida en una silla de ruedas sin nada más que recuerdos. Waddell mató a toda la familia de Robyn Naismith. Envenenaba todas las vidas que tocaba.

Pensé en la vida que Waddell había llevado en la granja, y me pasaron por la mente imágenes de su reflexión. Me lo figuré sentado en los peldaños de un porche, mordiendo un tomate que sabía a sol. Me pregunté qué le habría pasado por la cabeza durante su último segundo de vida. Me pregunté si habría rezado.

Marino apagó un cigarrillo. Estaba pensando en marcharse.

—¿Conoce al sargento Trent, de Henrico? —le pregunté.

Joe Trent. Antes estaba en K-Nine y fue transferido a la división de investigación cuando lo ascendieron a sargento, hace un par de meses. Un poco tímido, pero está bien.

—Me ha llamado a propósito de un chico...

—¿Eddie Heath? —me interrumpió.

—No sé cómo se llama.

—Un varón blanco de unos trece años de edad. Estamos trabajando en ello. Lucky's está en la ciudad.

—¿Lucky's?

—El supermercado donde fue visto por última vez. Está en la avenida Chamberlayne, en Northside. ¿Qué quería Trent? —Marino se puso ceñudo—. ¿Le han anunciado que Heath no va a salir de ésta y quería concertar una cita con usted por adelantado?

—Quiere que examine unas lesiones insólitas, posible mutilación.

—Cristo. Cuando se trata de niños, no lo soporto —Marino echó la silla hacia atrás y se frotó las sienes—. Maldita sea. Cada vez que te libras de un sapo, aparece otro para ocupar su lugar.

Cuando Marino se fue, me senté junto a la chimenea y contemplé el brillo cambiante de las brasas en el hogar. Estaba fatigada y me invadía una tristeza opaca e implacable que no me veía capaz de expulsar. La muerte de Mark me había dejado un desgarrón en el alma. Había llegado a darme cuenta, de un modo que me pareció increíble, de hasta qué punto mi identidad estaba ligada al amor que sentía por él.

La última vez que lo vi fue el día en que partió hacia Londres y conseguimos organizarnos para compartir un almuerzo rápido en el centro antes de que él se dirigiera al aeropuerto Dulles. Lo que con mayor claridad recordaba de nuestra última hora juntos era el modo en que ambos consultábamos nuestros relojes de pulsera mientras se acumulaban nubes de tormenta y la lluvia empezaba a escupir sobre el cristal de la ventana. Mark tenía un corte en la barbilla que se había hecho al afeitarse, y más tarde, cuando conjuraba mentalmente su rostro, la imagen de aquella heridita me causaba una inexplicable desazón.

Murió en febrero, cuando terminaba la Guerra del Golfo, y, resuelta a dejar atrás el dolor, vendí la casa y me mudé a otro vecindario. Lo único que conseguí fue desarraigarme a cambio de nada, y el paisaje familiar y los vecinos que antes me ofrecían algún consuelo desaparecieron de mi vida. Redecorar la vivienda y cambiar el diseño del patio sólo sirvió para aumentar mi estrés. Todo lo que hacía conllevaba complicaciones para las que no tenía tiempo, y a veces me imaginaba a Mark meneando la cabeza.

«Para ser una persona tan lógica...», decía él con una sonrisa.

«¿Y qué harías tú? —replicaba yo mentalmente algunas noches en las que no lograba conciliar el sueño—. ¿Qué coño harías tú si estuvieras aquí en mi lugar?»

Regresé a la cocina, enjuagué el vaso y pasé al estudio para escuchar los mensajes del contestador automático. Habían llamado varios periodistas, además de mi madre y Lucy, mi sobrina. Otras tres personas habían colgado sin decir nada.

Me habría encantado tener un número que no figurase en la guía, pero no era posible. La policía, los fiscales de la Commonwealth y los cuatrocientos y pico médicos forenses de todo el Estado podían tener motivos legítimos para llamarme fuera de horas. A fin de contrarrestar esta pérdida de intimidad, utilizaba el contestador para filtrar las llamadas, y cualquiera que telefonease para dejar mensajes amenazadores u obscenos se arriesgaba a ser localizado mediante el dispositivo de Identificación de Llamadas.

Pulsé el botón de Identificación y empecé a examinar los números que se materializaban en la estrecha pantalla. Cuando encontré las tres llamadas que me interesaban, quedé perpleja y algo molesta. A aquellas alturas, el número me resultaba curiosamente familiar. En los últimos tiempos venía apareciendo en la pantalla varias veces por semana, cuando la persona que llamaba colgaba sin dejar ningún mensaje. Una vez había probado a marcar el número para ver quién contestaba y me respondió el tono agudo de lo que parecía ser un fax o un módem de ordenador. Por la razón que fuera, aquel individuo o cosa me había telefoneado tres veces entre las diez y veinte y las once de la noche, mientras yo estaba en la morgue esperando el cadáver de Waddell. No tenía ningún sentido. Las llamadas de publicidad informatizada no deberían ser tan frecuentes ni realizarse a hora tan avanzada, y si era un módem que intentaba comunicarse con otro, ¿no hubiera debido darse cuenta alguien, después de tantos intentos, de que su ordenador estaba marcando un número equivocado?

Desperté varias veces durante las escasas horas de madrugada que quedaban. Cualquier crujido o ruidito que sonara en la casa me aceleraba el pulso. Las luces rojas del cuadro de mandos de la alarma situado frente a la cama brillaban siniestras, y cuando me volvía o arreglaba las mantas, detectores de movimiento que no conectaba cuando estaba en casa me observaban en silencio con sus centelleantes ojos encarnados. Mis sueños eran extraños. A las cinco y media, encendí las luces y me vestí.

El cielo estaba oscuro y me crucé con muy poco tráfico mientras conducía hacia la oficina. El aparcamiento situado junto a la entrada de vehículos estaba vacío y sembrado de docenas de velitas de cera que me hicieron pensar en las fiestas de amor moravas y otras celebraciones religiosas. Pero aquellas velas se habían usado para protestar. Horas antes, se habían usado como armas. Ya en la planta superior, me preparé café y empecé a revisar los papeles que Fielding me había dejado preparados, con la curiosidad de averiguar qué había en el sobre que encontré en el bolsillo de Waddell. Esperaba un poema, quizás otra reflexión o una carta de su capellán.

En cambio, descubrí que lo que Waddell consideraba «sumamente confidencial» y quería que fuera enterrado con él eran recibos de caja registradora. De un modo inexplicable, cinco correspondían a peajes y otros tres a comidas, entre ellas una cena a base de pollo frito encargada en Shoney's dos semanas atrás.

2

El sargento Joe Trent habría presentado un aspecto muy juvenil de no ser por la barba y por la rala cabellera rubia que empezaba a volverse gris. Era alto y delgado, con una impecable gabardina muy ceñida a la cintura y zapatos perfectamente lustrados. Parpadeó con nerviosismo cuando nos estrechamos la mano y nos presentamos en la acera ante la entrada de urgencias del Centro Médico de Henrico. Me di cuenta de que el caso de Eddie Heath lo tenía preocupado.

—¿Le importa que hablemos aquí un minuto? —preguntó. El aliento se le condensaba ante la boca—. Es por razones de discreción.

Temblando de frío, apreté los codos contra el cuerpo mientras un helicóptero Medflight se elevaba con estrépito desde el helipuerto situado sobre un talud herboso no lejos de donde estábamos. La luna era una viruta de hielo que se derretía en el firmamento gris pizarra, y los coches del aparcamiento estaban sucios por la sal de las carreteras y las heladas lluvias de invierno. La mañana era gris y desabrida, el viento agresivo como una bofetada, y la naturaleza del asunto que me había llevado allí hacía que percibiera todo esto intensamente. Si la temperatura aumentara de pronto en veinte grados y el sol comenzara a brillar, no creo que hubiera podido sentir calor.

—Este asunto es muy preocupante, doctora Scarpetta —dijo parpadeando—. Creo que estará de acuerdo conmigo en que no deben divulgarse los detalles.

—¿Qué puede decirme del muchacho? —le pregunté.

—He hablado con su familia y con varias personas que lo conocen. Por lo que he podido averiguar, Eddie Heath es un muchacho de lo más normal: le gustan los deportes, reparte periódicos, nunca ha tenido problemas con la policía. Su padre trabaja en la compañía telefónica y su madre cose por encargo en su propia casa. Anoche, por lo visto, su madre necesitaba una lata de crema de champiñones para un guiso que estaba preparando para la cena y le pidió a Eddie que fuera a comprarla al supermercado Lucky's.

—Ese supermercado, ¿está lejos de su casa? —quise saber.

—A un par de calles, y Eddie ha ido a comprar allí muchas veces. Los dependientes lo conocen por su nombre.

—¿A qué hora fue visto por última vez?

—Hacia las cinco y media de la tarde. Estuvo en la tienda unos minutos y se marchó.

—Ya debía de haber oscurecido —observé.

—Sí, había oscurecido —Trent se quedó mirando el helicóptero al que la distancia convertía en una libélula blanca que palpitaba suavemente entre las nubes—. Aproximadamente a las ocho y media, un policía que hacía la ronda por el callejón que bordea por detrás los edificios de la avenida Patterson encontró al muchacho recostado contra un contenedor de basuras.

—¿Tiene alguna fotografía?

—No, señora. Cuando el agente comprobó que el muchacho aún vivía, su máxima prioridad fue buscar ayuda. No hay fotos. Pero tengo una descripción bastante minuciosa basada en las observaciones del agente. El chico estaba desnudo, sentado con la espalda erguida, las piernas extendidas, los brazos a los lados y la cabeza caída hacia delante. La ropa estaba en el suelo a su lado, en un montón relativamente ordenado, junto con una bolsa que contenía una lata de crema de champiñones y una barra de Snickers. La temperatura exterior era de dos grados bajo cero. Creemos que cuando lo encontraron debía de llevar allí entre unos minutos y media hora.

Una ambulancia se detuvo junto a nosotros. Hubo ruido de portazos y chirridos de metal mientras los enfermeros desplegaban apresuradamente las patas de una camilla sobre la que yacía un anciano y la empujaban hacia las puertas de cristal. Los seguimos y anduvimos en silencio por un luminoso pasillo aséptico lleno de ajetreado personal médico y pacientes aturdidos por las desgracias que los habían llevado allí. Mientras el ascensor nos conducía al tercer piso, me pregunté qué residuos de evidencia habrían sido lavados del cuerpo y arrojados a la basura.

—¿Y la ropa? ¿Se encontró alguna bala? —le pregunté a Trent cuando se abrieron las puertas del ascensor.

—Tengo la ropa en el coche y la dejaré esta tarde en el laboratorio. La bala sigue en el cerebro. Aún no han empezado con eso. Espero que lo hayan desinfectado bien.

La unidad pediátrica de cuidados intensivos estaba al final de un pasillo inmaculado, los paneles de cristal de las dobles puertas de madera cubiertos con un simpático papel de dinosaurios. En el interior, arco iris decoraban las paredes azul celeste, y había móviles con figuras de animales sobre las camas hidráulicas de las ocho habitaciones dispuestas en semicírculo en torno al puesto de las enfermeras. Tras los monitores de ordenador había tres mujeres jóvenes, una de ellas escribiendo algo en el teclado, otra hablando por teléfono. Una morena esbelta vestida con una chaqueta de pana roja y un jersey de cuello alto se identificó como enfermera jefe cuando Trent explicó por qué estábamos allí.

—El médico que lo atiende todavía no ha llegado —se disculpó.

—Sólo queremos examinar las lesiones de Eddie. No tardaremos mucho —dijo Trent—. ¿La familia sigue con él?

—Han estado con él toda la noche.

La seguimos bajo la suave luz artificial, pasando ante camillas con ruedas y bombonas verdes de oxígeno que no estarían aparcadas ante las habitaciones de niños y niñas si el mundo fuera como debería ser. Cuando llegamos al cuarto de Eddie, únicamente entró la enfermera, que cerró la puerta tras de sí casi por completo.

—Sólo serán unos minutos —oí que les decía a los Heath—. Mientras lo examinamos.

—¿Qué clase de especialista es esta vez? —preguntó el padre con voz insegura.

—Una doctora que sabe mucho de heridas. Es una especie de cirujano de la policía —La enfermera se abstuvo diplomáticamente de decirles que era una forense, o peor aún, una especialista en autopsias.

Tras una pausa, el padre observó en voz baja:

—Ah. Es por las pruebas judiciales.

—Sí. ¿No les apetece un café? ¿Quizás algo de comer? Los padres de Eddie Heath salieron de la habitación, los dos considerablemente obesos y con la ropa muy arrugada por haber dormido con ella puesta. Tenían el aire acongojado de personas sencillas e inocentes a las que les han dicho que el mundo está a punto de acabarse, y cuando nos miraron de soslayo con ojos fatigados deseé poder decirles algo que lo desmintiera o, al menos, que los consolara un poco. Las palabras de condolencia murieron en mi garganta mientras la pareja se alejaba con paso lento.

Eddie Heath yacía inmóvil, la cabeza envuelta en vendas, con un respirador que enviaba aire a sus pulmones mientras fluidos diversos goteaban hacia sus venas. Tenía la tez lechosa y lampiña, y, a la escasa luz de la habitación, la fina membrana de sus párpados era de un leve azul magullado. Deduje el color de sus cabellos por las cejas de un rubio rojizo. Aún no había dejado atrás esa frágil etapa, justo antes de la pubertad, en la que los muchachos tienen labios carnosos, son bellos y cantan con mayor dulzura que sus hermanas. Los antebrazos eran delgados, y pequeño el cuerpo cubierto por la sábana. Sólo las manos quietas y desproporcionadamente grandes, sujetas por sondas intravenosas, correspondían a su incipiente género. Parecía menor de trece años.

—La doctora necesita ver las superficies del hombro y la pierna —le indicó Trent a la enfermera en voz baja.

Ésta cogió dos paquetes de guantes, uno para ella y otro para mí, y nos los pusimos. El chico estaba desnudo bajo la sábana, con mugre en los pliegues de la piel y suciedad bajo las uñas. A los pacientes inestables no se los puede lavar a fondo.

Trent se puso en tensión cuando la enfermera retiró el vendaje de las heridas.

—¡Dios! —exclamó entre dientes—. Aún parece peor que anoche. ¡Jesús!— Meneó la cabeza y retrocedió un paso.

Si alguien me hubiera dicho que al muchacho lo había atacado un tiburón, habría podido creerlo de no ser por la limpieza de los cortes, que obviamente habían sido infligidos con un instrumento agudo y rectilíneo, como un cuchillo o una navaja de afeitar. Del hombro derecho y de la parte interior del muslo derecho le habían extirpado pedazos de carne del tamaño de unas coderas. Abrí mi maletín, saqué una regla y medí las heridas sin tocarlas, y a continuación tomé fotografías.

—¿Ve los cortes y arañazos de los bordes? —señaló Trent—. Es lo que le decía. Es como si le hubieran grabado una especie de dibujo en la piel y luego lo hubieran arrancado todo.

—¿Ha encontrado desgarros anales? —le pregunté a la enfermera.

—Cuando le tomé la temperatura rectal no advertí ningún desgarro, y nadie le vio nada extraño en la boca ni en la garganta cuando lo intubaron. También comprobé si había fracturas antiguas o magulladuras.

—¿Y tatuajes?

—¿Tatuajes? —preguntó, como si nunca hubiera visto ninguno.

—Tatuajes, marcas de nacimiento, cicatrices. Cualquier cosa que alguien haya podido extirpar por el motivo que fuera.

—No tengo ni idea-dijo la enfermera, dubitativa.

—Iré a preguntárselo a sus padres —Trent se enjugó el sudor de la frente.

—Puede que estén en la cafetería.

—Los encontraré —aseguró, dirigiéndose hacia la puerta.

—¿Qué dicen los médicos? —le pregunté a la enfermera.

—Su estado es crítico, y no responde —Declaró lo evidente sin muestras de emoción.

—¿Puedo ver por dónde entró la bala?

Aflojó los extremos de la venda que le cubría la cabeza y apartó las gasas hasta dejar al descubierto un minúsculo agujero negro con el borde chamuscado. La herida estaba en el parietal derecho, ligeramente inclinada hacia delante.

—¿Le atraviesa el lóbulo frontal? —inquirí.

—Sí.

—¿Han hecho una angiografía?

—No hay circulación en el cerebro, debido a la inflamación. No hay actividad electro encefálica, y cuando le pusimos agua fría en los oídos no hubo actividad calórica. No manifestó ningún potencial cerebral.

Permanecía de pie al otro lado de la cama, con las manos enguantadas colgando a los costados mientras me narraba con expresión desapasionada las diversas pruebas realizadas y maniobras inducidas para reducir la presión intracraneal. Yo había pasado lo mío en salas de urgencias y unidades de cuidados intensivos y sabía muy bien que es más fácil mostrar frialdad clínica con un paciente al que nunca has visto despierto. Y Eddie Heath no lo volvería a estar jamás. Había perdido el córtex. Había perdido aquello que lo hacía humano, que le hacía pensar y sentir, y no lo recobraría nunca. Permanecían sus funciones vitales, tenía el cerebelo. Era un cuerpo que respiraba, con un corazón que latía, mantenido de momento por máquinas.

Empecé a buscar lesiones defensivas. Con la atención concentrada en esquivar las sondas, no me di cuenta de que le cogía la mano hasta que me sobresaltó al darme un apretón.

Esta clase de movimientos reflejos no es infrecuente en personas corticalmente muertas. Es el equivalente del bebé que te aprieta el dedo; un reflejo que no implica en absoluto ningún proceso mental. Le solté la mano con suavidad y respiré hondo, esperando que pasara la aflicción.

—¿Ha encontrado algo? —quiso saber la enfermera.

—Es difícil mirar con todas estas sondas —respondí. Volvió a colocar los vendajes y alzó la sábana hasta la barbilla del muchacho. Yo me quité los guantes y los eché al cubo de los desperdicios al tiempo que entraba el sargento Trent, con ojos algo desencajados.

—No tenía tatuajes —anunció casi sin aliento, como si hubiera ido a la cafetería y regresado a todo correr—. Ni tampoco marcas de nacimiento o cicatrices.

A los pocos minutos caminábamos hacia el aparcamiento. El sol asomaba y se ocultaba, y en el aire flotaban diminutos copos de nieve. Entornando los ojos, me giré de cara al viento y contemplé el intenso tráfico de la avenida Forest. Algunos de los coches llevaban coronas de Navidad colgadas en la rejilla del radiador.

—Creo que haría bien en prepararse para la posibilidad de que muera-le aconsejé.

—Si lo hubiera sabido, no la habría molestado haciéndola venir hasta aquí. ¡Qué frío hace, maldita sea!

—Hizo usted exactamente lo que debía. Dentro de unos días, las heridas habrán cambiado.

—Dicen que todo diciembre va a ser así. Frío polar y mucha nieve —Bajó la mirada hacia el suelo—. ¿Tiene usted hijos?

—Tengo una sobrina-respondí.

—Yo tengo dos chicos. Uno de ellos tiene trece años. Saqué las llaves.

—He dejado el coche allí —le indiqué.

Trent asintió con un gesto y me siguió. Se quedó mirando en silencio cómo abría el Mercedes. Sus ojos estudiaron todos los detalles del interior de cuero mientras yo me instalaba ante el volante y me abrochaba el cinturón. Contempló el automóvil de arriba abajo como si estuviera admirando a una mujer hermosa.

—¿Y la piel que falta? —preguntó—. ¿Había visto alguna vez una cosa parecida?

—Es posible que tengamos que vérnoslas con alguien inclinado al canibalismo —contesté.

Regresé a la oficina y examiné el contenido del buzón, marqué con mis iniciales un fajo de informes de laboratorio, llené una taza con el alquitrán líquido que quedaba al fondo de la cafetera y no hablé con nadie. Rose apareció tan sigilosamente cuando me sentaba ante el escritorio que habría tardado en advertir su presencia si no hubiera dejado un recorte de prensa sobre otros varios que ya había colocado antes en el centro del secante.

—Parece cansada —observó—. ¿A qué hora ha venido esta mañana? Al llegar he encontrado café hecho y ya se había marchado usted a alguna parte.

—En Henrico tienen un caso duro —le expliqué—. Un chico que seguramente acabará aquí.

—Eddie Heath.

—Sí —reconocí, perpleja—. ¿Cómo lo sabes?

—Sale en el periódico —respondió Rose, y me di cuenta de que se había cambiado las gafas por unas nuevas que conferían a su rostro patricio una expresión menos altanera.

—Me gustan tus gafas —le dije—. Te quedan mucho mejor que aquella montura Ben Franklin apoyada en la punta de la nariz. ¿Qué dice de él el periódico?

—No mucho. El artículo sólo decía que lo encontraron cerca de la avenida Patterson y que le habían pegado un tiro. Si mi hijo aún fuera joven, no le dejaría que saliera a repartir periódicos.

—Eddie Heath no estaba repartiendo periódicos cuando lo atacaron.

—Da lo mismo. No se lo permitiría, tal como está el mundo. Vamos a ver... —Se apoyó un dedo en un lado de la nariz—. Fielding está abajo haciendo una autopsia y Susan ha salido a entregar unos cerebros a la Facultad de Medicina para que los examinen. Aparte de eso, no ha habido ninguna novedad mientras estaba fuera, excepto que se nos ha estropeado el ordenador.

—¿Sigue parado?

—Me parece que Margaret está en ello y ya casi ha terminado-dijo Rose.

—Bien. Cuando vuelva a funcionar, quiero que me haga una búsqueda. Los códigos a localizar deben ser corte, mutilación, canibalismo, marcas de mordeduras. Quizás una búsqueda en formato libre de las palabras escisión, piel, carne, en cualquier variedad de combinaciones. Podría probar también con descuartizamiento, pero en realidad no creo que sea eso lo que estamos buscando.

—¿En qué parte del Estado y en qué período de tiempo? —Rose iba tomando notas.

—Todo el Estado en los últimos cinco años. Me interesan sobre todo los casos relacionados con niños, pero no nos limitemos exclusivamente a ellos. Y pídele a Margaret que mire qué tienen en el Registro de Traumatismos. El mes pasado hablé con su director en una reunión y parecía más que dispuesto a intercambiar datos.

—¿Quiere decir que también debemos comprobar las víctimas que sobrevivieron?

—Si podemos, Rose. Comprobémoslo todo y veamos si aparece algún caso similar al de Eddie Heath.

—Se lo diré a Margaret ahora mismo, a ver si puede empezar ya-dijo mi secretaria de camino hacia la puerta. Empecé a examinar los artículos que había recortado de diversos periódicos de la mañana. No me sorprendió en absoluto constatar que se concedía una gran importancia a la hemorragia que Ronnie Waddell había sufrido, supuestamente por «los ojos, la nariz y la boca». La sección local de Amnistía Internacional proclamaba que su ejecución no había sido menos inhumana que cualquier otro homicidio. Un portavoz de la Asociación Pro Derechos Civiles apuntaba la posibilidad de que la silla eléctrica «hubiera funcionado de un modo incorrecto, haciendo sufrir horriblemente a Waddell», y a continuación comparaba el incidente con aquella ejecución realizada en Florida en la que unas esponjas sintéticas que se utilizaban por primera vez habían hecho que se le quemara el cabello al reo. Guardé los recortes en la carpeta del expediente de Waddell y traté de imaginar qué conejos pugilistas se sacaría esta vez del sombrero su abogado, Nicholas Grueman. Nuestras confrontaciones, aunque infrecuentes, se habían vuelto previsibles. Su verdadero objetivo, casi había llegado a creérmelo, consistía en impugnar mi competencia profesional y, en general, hacerme sentir como una estúpida. Pero lo que más me molestaba era que Grueman no parecía recordar que había sido alumna suya en Georgetown. Por su culpa había detestado mi primer curso en la Facultad de Derecho, había obtenido mi único notable y me había quedado fuera de la Revista de leyes. Nunca olvidaría a Nicholas Grueman por mucho que viviera, y no parecía justo que él se hubiera olvidado de mí. Tuve noticias suyas el jueves, no mucho después de saber que Eddie Heath había muerto.

—¿Kay Scarpetta? —sonó la voz de Grueman en el auricular.

—Sí —Cerré los ojos y, por la presión que se acumulaba tras ellos, supe que se acercaba rápidamente una borrasca.

—Nicholas Grueman al habla. He estado examinando el informe provisional sobre la autopsia del señor Waddell y tengo unas cuantas preguntas.

No dije nada.

—Me refiero a Ronnie Joe Waddell.

—¿En qué puedo ayudarle?

—Empecemos por su estómago, al que califica de «casi tubular». Una descripción interesante.

¿Se trata de una expresión coloquial o de un término médico aceptado? ¿Me equivoco al suponer que el señor Waddell no comía?

—No puedo decir que no comiera nada en absoluto. Pero se le había encogido el estómago. Estaba limpio y vacío.

—¿Se le informó acaso de que el señor Waddell estuviera en huelga de hambre?

—No se me informó de nada semejante —Alcé la mirada hacia el reloj y la luz me apuñaló los ojos. Se habían terminado las aspirinas y me había dejado el anticongestivo en casa.

Oí rumor de páginas.

—Dice aquí que encontró usted abrasiones en los brazos, en el haz interno de ambos brazos —

prosiguió Grueman.

—Es correcto.

—¿Y qué es, exactamente, el «haz interno»?

—La parte interior del brazo sobre la fosa antecubital. Una pausa.

—La fosa antecubital —repitió en tono de asombro—. Bien, déjeme ver: tengo el brazo vuelto con la palma hacia arriba y estoy mirando la parte interior del codo. El lugar por donde se dobla el brazo, en realidad. Sería correcto, ¿no?, decir que el haz interno es la parte sobre la que se dobla el brazo, y que la fosa antecubital, por consiguiente, es el lugar por donde se dobla el brazo.

—Sería correcto.

—Bien, bien, muy bien. ¿Y a qué atribuye estas lesiones en los haces internos de los brazos del señor Waddell?

—Posiblemente a ataduras —respondí con irritación.

—¿Ataduras?

—Sí, como las correas de cuero que forman parte de la silla eléctrica.

—Ha dicho usted «posiblemente». ¿Posiblemente ataduras?

—Eso he dicho.

—¿Significa eso que no puede asegurarlo con certeza, doctora Scarpetta?

—Hay muy pocas cosas en la vida que puedan asegurarse con certeza, señor Grueman.

—¿Significa eso que sería razonable admitir la posibilidad de que las ataduras que causaron las abrasiones fueran de distinta naturaleza? ¿De naturaleza humana, por ejemplo? ¿Marcas producidas por manos humanas?

—Las abrasiones que encontré no corresponden a lesiones infligidas por manos humanas —

respondí.

—¿Y podrían corresponder a las lesiones infligidas por la silla eléctrica, por las correas que forman parte de ella?

—Tal es mi opinión.

—¿Su opinión, doctora Scarpetta?

—No he tenido ocasión de examinar la silla eléctrica —dije secamente.

Mi respuesta fue seguida de una larga pausa, por las que Grueman era famoso en el aula cuando quería que la insuficiencia patente de un alumno quedara suspendida en el aire. Me lo imaginé cerniéndose sobre mí, con las manos unidas a la espalda y el rostro inexpresivo mientras el reloj de pared desgranaba ruidosamente los segundos. Una vez había soportado su escrutinio silencioso durante más de dos minutos mientras mis ojos recorrían precipitadamente las páginas del manual de jurisprudencia abierto ante mí. Y sentada ante mi sólido escritorio de castaño, unos veinte años más tarde, una jefa de Medicina Forense de edad madura con suficientes títulos y diplomas para empapelar una pared, sentí que empezaba a arderme la cara. Sentí la antigua cólera y humillación.

Susan entró en mi despacho justo cuando Grueman terminaba bruscamente la conversación con un «Buenos días» y colgaba el teléfono.

—Han traído el cuerpo de Eddie Heath —Llevaba la bata quirúrgica limpia y desabrochada por la espalda, y la expresión de su rostro era abstraída—. ¿Puede esperar hasta mañana?

—No —repliqué—. No puede.

Tendido en la fría mesa de acero, el muchacho parecía aún más pequeño que entre las níveas sábanas de su cama de hospital. No había arco iris en esta habitación, ni paredes o ventanas decoradas con dinosaurios y colores para alegrar el corazón de los niños. Eddie Heath había llegado desnudo, con agujas intravenosas, catéteres y vendajes todavía en su lugar. Parecían tristes restos de lo que le había retenido en este mundo y luego lo había desconectado de él, como el cordel de un globo que flotara abandonado en el aire vacío. Durante casi una hora clasifiqué lesiones y marcas de terapia mientras Susan tomaba fotografías y contestaba al teléfono.

Habíamos cerrado por dentro las puertas que daban acceso al pabellón de autopsias, y tras ellas oía el rumor de gente que bajaba en el ascensor y se dirigía hacia su casa bajo la luz menguante del crepúsculo. Por dos veces sonó el timbre de la puerta cochera, cuando llegaban los empleados de la funeraria para traernos un cadáver o llevárselo. Las heridas del hombro y el muslo de Eddie estaban secas y de un reluciente rojo oscuro.

—Dios mío —exclamó Susan, mirándolas fijamente—. Dios mío. ¿Quién puede ser capaz de hacer una cosa así? Fíjese en esos cortecitos de los bordes. Es como si hubieran hecho una maraña de cortes en todas direcciones y luego le hubieran arrancado todo el fragmento de piel.

—Eso es exactamente lo que creo que sucedió.

—¿Cree que alguien le grabó a cuchillo una especie de dibujo?

—Creo que alguien trató de tachar algo. Y cuando vio que no lo conseguía, arrancó la piel.

—¿Tachar qué?

—Nada que ya estuviera antes —respondí—. El chico no tenía tatuajes, marcas de nacimiento ni cicatrices en esas zonas. Si no había nada, quizás el asesino añadió algo y tuvo que eliminarlo para que no pudiera utilizarse como prueba.

—Algo así como marcas de mordiscos.

—Sí —concedí.

El cuerpo aún no estaba rígido por completo y se conservaba ligeramente tibio. Empecé a pasar una torunda por todas las zonas que una esponja hubiera podido pasar por alto, como axilas, pliegues glúteos, la parte posterior de los pabellones auriculares y su interior, el interior del ombligo. Recorté uñas y las guardé en sobres blancos y limpios y busqué fibras y otros residuos entre el cabello.

Susan seguía mirándome de reojo, y percibí su tensión. Finalmente, me preguntó:

—¿Está buscando algo en particular?

—Fluido seminal seco, por ejemplo.

—¿En la axila?

—Ahí, en cualquier pliegue de la piel, en cualquier orificio, donde sea.

—Normalmente no suele buscar en esos lugares.

—Normalmente no suelo buscar cebras.

—¿Qué?

—En la Facultad de Medicina teníamos un dicho: si oyes ruido de cascos, busca caballos. Pero en un caso como éste, sé que debo buscar cebras —le expliqué.

Empecé a examinar con una lupa hasta el último centímetro del cuerpo. Cuando llegué a las muñecas, le volví lentamente las manos a uno y otro lado, estudiándolas durante tanto tiempo que Susan interrumpió lo que estaba haciendo. Consulté los diagramas prendidos en la tablilla, comparando todas las marcas del cuerpo con las que yo había señalado.

—¿Dónde están sus gráficas?-Paseé la mirada en derredor.

—Aquí —Susan recogió unos impresos de encima de un mostrador.

Empecé a hojear las gráficas, concentrándome particularmente en los registros del departamento de urgencias y en el informe presentado por la patrulla de rescate. En ningún lugar se decía que Eddie Heath hubiera sido maniatado. Traté de recordar qué había dicho exactamente el sargento Trent cuando me describió lo que había visto cuando encontró el cuerpo del muchacho. ¿No había dicho que le colgaban las manos a los lados?

—¿Ha encontrado algo? —preguntó Susan por fin.

—Hay que mirar con lupa para verlo. Ahí. La parte interior de las muñecas, y ahí en la izquierda, a la izquierda del hueso de la muñeca. ¿Ves el residuo gomoso? ¿Los restos de adhesivo? Parecen manchas de suciedad grisácea.

—Casi no se ve. Y parece que hay como unas fibras pegadas —se asombró Susan, apretando el hombro contra el mío mientras miraba a través de la lente.

—Y la piel está lisa. Hay menos vello en esta zona que aquí y aquí.

—Porque al despegar el esparadrapo debió de arrancar el vello.

—Exactamente. Tomaremos vello de las muñecas como muestra. El adhesivo y las fibras pueden hacerse concordar con los trozos de esparadrapo, si es que éstos llegan a aparecer. Y si aparecen los trozos de espadrapo que utilizaron para atarlo, pueden hacerse concordar con el rollo.

—No comprendo —Se irguió y me miró—. Las sondas intravenosas estaban sujetas con esparadrapo. ¿Está segura de que no es ésta la explicación?

—No hay marcas de agujas en esta parte de la muñeca que puedan identificarse como marcas de terapia —observé—. Y ya viste lo que llevaba sujeto con cinta cuando lo trajeron. Nada que explique este adhesivo.

—Es verdad.

—Vamos a tomar unas fotografías y luego recogeré los residuos de adhesivo, a ver qué encuentran en el laboratorio.

—El cuerpo estaba en la calle, junto a un contenedor de basuras. Será una pesadilla para el laboratorio.

—Eso dependerá de si el residuo de las muñecas estuvo en contacto con el suelo o no —Empecé a raspar suavemente los residuos con el filo de un escalpelo.

—Supongo que no debieron de pasar una aspiradora por allí.

—No, estoy segura de que no lo hicieron. Pero creo que todavía podemos conseguir muestras si lo pedimos cortésmente. Por probar no se pierde nada.

Seguí examinando los delgados antebrazos y muñecas de Eddie Heath, buscando contusiones o abrasiones que hubiera podido pasar por alto, pero no hallé ninguna.

—Parece que los tobillos están bien —dijo Susan desde el otro extremo de la mesa—. No veo rastros de adhesivo ni zonas en que haya desaparecido el vello. No hay lesiones. No parece que le ataran los tobillos con esparadrapo. Sólo las muñecas.

Podía recordar muy pocos casos en los que las ataduras de la víctima no le hubieran dejado marcas en la piel. Era evidente que el esparadrapo había estado en contacto directo con la piel de Eddie. Hubiera debido mover las manos, agitarlas, a medida que la incomodidad iba en aumento y se

restringía la circulación. Pero no se había resistido. No se había debatido, ni retorcido, ni tratado de

escapar.

Pensé en las gotas de sangre que había en la hombrera de la chaqueta y en el hollín y las marcas del cuello. Volví a examinar los alrededores de la boca, le miré la lengua y consulté de nuevo los informes. Si lo habían amordazado, no quedaba ninguna indicación de ello; ni abrasiones o magulladuras, ni restos de adhesivo. Me lo imaginé recostado contra el contenedor de basuras, desnudo en el intenso frío del anochecer, con la ropa amontonada a su lado, de un modo ni pulcro ni desordenado, sino despreocupado, a juzgar por la descripción que me habían dado. Cuando traté de percibir la emoción del crimen, no detecté furor, pánico ni temor.

—Le disparó antes, ¿verdad? —Los ojos de Susan estaban alerta, como los de un desconocido receloso con el que nos cruzamos en una calle oscura y solitaria—. Quien hizo esto le ató las muñecas con esparadrapo después de matarlo.

—Eso pienso.

—Pero es muy extraño —comentó—. No hay necesidad de maniatar a una persona a la que acaban de pegarle un tiro en la cabeza.

—No sabemos cuáles son las fantasías de este individuo —La sinusitis se había presentado ya y yo había caído como una ciudad sitiada. Me lloraban los ojos, y el cráneo me quedaba dos tallas pequeño.

Susan desenrolló el grueso cable eléctrico y enchufó la sierra Stryker. Insertó hojas nuevas en los escalpelos y examinó los cuchillos del carrito de quirófano. Luego desapareció en la sala de rayos X y volvió con las radiografías de Eddie, que fijó sobre la pantalla luminosa. Se afanaba de un lado a otro frenéticamente, y de pronto hizo algo que no le había ocurrido nunca: chocó violentamente con el carrito de quirófano que había estado ordenando e hizo caer dos frascos de litro llenos de formalina que se rompieron contra el suelo.

Corrí hacia ella, que retrocedió de un salto resollando, gesticulando para disipar los vapores que le envolvían la cara y esparciendo trozos de cristal por el piso a consecuencia de un resbalón que casi la hizo caer.

—¿Te ha salpicado la cara? —La cogí del brazo y la conduje precipitadamente al vestuario.

—Creo que no. No. Oh, Dios mío. Me ha mojado los pies y las piernas. Y me parece que el brazo también.

—¿Estás segura de que no te ha entrado en los ojos ni en la boca? —pregunté mientras la ayudaba a quitarse la bata verde.

—Estoy segura.

Me metí en la ducha y abrí el grifo mientras ella prácticamente se arrancaba el resto de la ropa.

La hice permanecer bajo un chorro de agua tibia durante un rato muy largo mientras yo me protegía con mascarilla, gafas de seguridad y gruesos guantes de goma. Absorbí el producto peligroso con las almohadillas para formalina que el Estado nos suministraba para emergencias bioquímicas como aquélla. Recogí los vidrios rotos, lo metí todo en

—Lo siento muchísimo, doctora Scarpetta-se disculpó.

—Lo único que me preocupa eres tú. ¿Te encuentras bien?

—Me siento débil y un poco mareada. Aún sigo oliendo ese vapor.

—Ya me encargaré yo de acabar el trabajo —le dije—. ¿Por qué no te vas a casa?

—Creo que antes descansaré un ratito. Será mejor que vaya arriba, si le parece.

Mi bata de laboratorio estaba doblada sobre el respaldo de una silla. Metí la mano en el bolsillo y saqué unas llaves.

—Toma —le ofrecí—. Puedes echarte en el sofá de mi despacho. Llámame inmediatamente por el interfono si no se te pasa el mareo o si te encuentras peor.

Reapareció al cabo de una hora, con el abrigo puesto y abrochado hasta la barbilla.

—¿Cómo estás? —le pregunté mientras suturaba la incisión en forma de Y.

—Un poco temblorosa, pero bien —Me observó en silencio durante unos instantes y añadió—: Mientras estaba arriba he pensado en algo. Creo que no debería hacerme constar como testigo en este caso.

Alcé la mirada con sorpresa. Era rutinario que todos los que se hallaban presentes durante una autopsia constaran como testigos en el informe oficial. La solicitud de Susan no era muy trascendente, pero sí peculiar.

—No he participado en la autopsia —prosiguió—. Quiero decir que he colaborado en el examen externo, pero no estaba presente cuando usted hacía el post mortem. Y sé que éste va a ser un caso importante, si algún día detienen a alguien, y si llega a los tribunales. Y creo que es mejor que yo no conste, porque, como ya le he dicho, en realidad no he estado presente.

—Muy bien —accedí—. No hay ningún problema. Dejó mis llaves sobre una mesa y se marchó.

Marino estaba en casa cuando lo llamé desde el teléfono del coche mientras hacía cola en un peaje, alrededor de una hora más tarde.

—¿Conoce al alcaide de la calle Spring? —le pregunté.

—Frank Donahue. ¿Desde dónde me llama?

—Desde el coche.

—Lo suponía. Seguramente, la mitad de los camioneros de Virginia nos están escuchando con sus radios CB.

—No van a oír mucho.

—He sabido lo del chico —le dijo—. ¿Ya ha terminado con él?

—Sí. Le llamaré cuando llegue a casa. Mientras tanto, necesito que me haga un favor. Quiero echarle un vistazo a la prisión lo antes posible.

—Lo malo de echarle un vistazo a la prisión es que te lo devuelve.

—Por eso va a venir usted conmigo —repliqué.

Si no otra cosa, después de dos desdichados semestres bajo la tutela de mi antiguo profesor había aprendido a estar preparada. Por eso el sábado por la tarde Marino y yo nos pusimos en camino hacia la Penitenciaría del Estado. El cielo estaba plomizo, y un fuerte viento sacudía los árboles que bordeaban la carretera. Todo el universo se hallaba sumido en una fría agitación, como si reflejara mi estado de ánimo.

—Si quiere mi opinión personal —dijo Marino mientras circulábamos—, creo que está consintiéndole a Grueman que la haga ir de culo.

—De ninguna manera.

—Entonces, ¿cómo es que cada vez que hay una ejecución y él tiene algo que ver en el asunto da usted toda la impresión de ir de culo?

—¿Y cómo manejaría usted la situación? Accionó el encendedor del coche.

—Igual que usted. Iría a echarle un maldito vistazo a la galería de la muerte y la silla eléctrica, lo documentaría todo y luego le diría que es un bocazas que no sabe de qué habla. O mejor aún, le diría a la prensa que es un bocazas que no sabe de qué habla.

El periódico de la mañana citaba unas declaraciones de Grueman en el sentido de que Waddell no había recibido una alimentación adecuada y que su cuerpo presentaba lesiones que yo no podía explicar satisfactoriamente.

—Después de todo, ¿a él qué le importa? —prosiguió Marino—. ¿Defendía ya a esos pájaros cuando usted estudiaba Derecho?

—No. Hace varios años le pidieron que dirigiera el Centro de Justicia Criminal de Georgetown. Fue entonces cuando empezó a llevar casos de pena capital pro bono.

—A ese tipo debe de faltarle un tornillo.

—Es abiertamente contrario a la pena capital y ha conseguido convertir en una cause célebre a todos sus representados. En particular a Waddell.

—Ya. San Nick, el santo patrón de los canallas. Qué conmovedor —se burló Marino—. ¿Por qué no le manda unas fotos en color de Eddie Heath y le pregunta si querría hablar con la familia del chico? A ver qué opina del cerdo que ha cometido este asesinato.

—Nada le hará cambiar de opinión.

—¿Tiene hijos? ¿Esposa? ¿Alguien que le importe?

—Eso no influye en sus ideas, Marino. Supongo que no tendrá nada nuevo sobre Eddie.

—No, y en Henrico tampoco. Tenemos la ropa y una bala del veintidós. Si hay suerte, quizás el laboratorio pueda sacar algo de las cosas que usted les mandó.

—¿Y el VICAP? —pregunté, refiriéndome al Programa de Captura de Criminales Violentos, en el que Marino y el agente especial del FBI Benton Wesley formaban un equipo regional.

—Trent está preparando los impresos y los enviará en un par de días —respondió Marino—. Y anoche puse a Benton al corriente del caso.

—¿Cree que Eddie habría subido al coche de un desconocido?

—Según sus padres, no. Tenemos que vérnoslas con un ataque relámpago o bien con alguien que se ganó la confianza del niño durante el tiempo suficiente para raptarlo.

—¿Tiene hermanos o hermanas?

—Uno de cada, y los dos le llevan más de diez años. Supongo que Eddie fue un accidente — opinó Marino cuando llegábamos a la vista de la penitenciaría.

Años de dejadez habían descolorido su capa de estuco hasta dejarla de un color rosa sucio y diluido. Las ventanas estaban oscuras y cubiertas de un plástico grueso que el viento agitaba y desgarraba. Tomamos la salida de Belvedere y giramos hacia la izquierda por la calle Spring, una lastimosa franja de asfalto que conectaba dos entidades que no pertenecían al mismo mapa. Se prolongaba varias manzanas más allá de la penitenciaría, hasta que acababa en Gambles Hill, donde la sede central de la Ethyl Corporation, un edificio de ladrillo blanco, se pavoneaba sobre una elevación cubierta de césped inmaculado, como una hermosa garza blanca en el borde de un vertedero.

La llovizna se había convertido en nevisca cuando aparcamos y salimos del coche. Siguiendo a Marino, pasé ante un contenedor de basuras y subí por una rampa que conducía a un muelle de carga ocupado por un grupo de gatos, cuya despreocupación coexistía con la cautela propia de los animales salvajes. La entrada principal consistía en una sola puerta de cristal, y al entrar en lo que figuraba ser el vestíbulo nos encontramos entre rejas. No había sillas, y el aire, muy frío, estaba estancado. A nuestra derecha, el centro de comunicaciones era accesible a través de una pequeña ventanilla, que una mujer robusta con uniforme de vigilante abrió cuando le vino en gana.

—¿En qué puedo servirles?

Marino le enseñó la placa y anunció lacónicamente que estábamos citados con Frank Donahue, el alcaide. La mujer nos pidió que esperásemos. La ventanilla volvió a cerrarse.

—Es Helen la Bárbara-me explicó Marino—. He estado aquí más veces de las que recuerdo, y siempre finge que no me conoce. Claro que no soy su tipo. Dentro de un minuto podrá conocerla mejor.

Al otro lado de una cancela enrejada se veía un deslustrado corredor de baldosas pardas y ladrillos de hormigón, y una serie de despachos que parecían jaulas. La vista terminaba con el primer bloque de celdas, compuesto por varios pisos pintados de un verde institucional y manchados de óxido. Las celdas estaban vacías.

—¿Cuándo trasladarán al resto de los internos? —le pregunté.

—Antes del fin de semana.

—¿Quién queda?

—Algunos auténticos caballeros de Virginia, los pájaros en régimen de aislamiento. Están todos bien encerrados y encadenados a sus camas en la galería C, que está hacia allí —Apuntó hacia el oeste—. No hemos de pasar por allí, así que no empiece a ponerse nerviosa. No la sometería a esa prueba. Algunos de esos gilipollas no han visto una mujer desde hace años, y Helen la Bárbara no cuenta.

Un joven de complexión fornida y vestido con el uniforme azul del Departamento de Instituciones Penitenciarias apareció al fondo del pasillo y avanzó hacia nosotros. Nos escrutó por entre los barrotes, el rostro atractivo pero duro, con una mandíbula fuerte y fríos ojos grises. El bigote rojo oscuro ocultaba un labio superior que, sospeché, podía volverse cruel.

Marino nos presentó, y añadió:

—Hemos venido a ver la silla.

—Sí; me llamo Roberts y estoy aquí para hacerles los honores —hubo un tintineo de llaves contra metal cuando abrió la pesada cancela—. Donahue está enfermo y no ha podido Venir hoy —El estrépito de la puerta al cerrarse detrás de nosotros resonó en las paredes—. Me temo que antes hemos de cachearlos. Si hace el favor de venir por aquí, señora.

Empezó a pasar un detector de metales sobre el cuerpo de Marino mientras se abría otra puerta enrejada y «Helen» emergía del centro de comunicaciones. Era una mujer adusta con la complexión de una iglesia baptista; su reluciente cinturón Sam Browne constituía el único indicio de que tuviera cintura. Llevaba el cabello corto, peinado de un modo masculino y teñido de negro betún, y su mirada era intensa cuando se cruzó brevemente con la mía. La tarjeta de identificación prendida sobre un pecho formidable rezaba «Grimes».

—El maletín —me ordenó.

Se lo entregué. Hurgó en su interior y luego me hizo girar con brusquedad a uno y otro lado para someterme a una serie de exploraciones y cacheos con el detector y con las manos. En total, el registro no pudo durar más de veinte segundos, pero se las arregló para familiarizarse con cada centímetro de mi carne, aplastándome contra su seno rígidamente acorazado como una araña de amplias dimensiones, mientras sus dedos rollizos se demoraban sobre mí y respiraba ruidosamente por la boca. Por fin, hizo una seca inclinación de cabeza para indicar que todo estaba en orden y regresó a su cubil de hierro y hormigón.

Marino y yo seguimos a Roberts entre rejas y más rejas, cruzando una serie de puertas que él abría con sus llaves y volvía a cerrar, el aire frío y resonante con un opaco campanilleo de metal hostil. No nos preguntó nada sobre nosotros ni hizo comentario alguno que pudiera considerarse remotamente amistoso. Su única preocupación parecía ser su función, que aquella tarde era de guía turístico o perro guardián, no hubiera sabido decir cuál.